Революция 1917 | The Art Newspaper Russia — новости искусства

Книги

Фотографии Кремля после обстрела осенью 1917-го собраны в одном альбоме

Издание «Московский Кремль после артиллерийского обстрела осенью 1917 года» посвящено катастрофическому моменту столетней давности. Некоторых зданий, запечатленных на его страницах, нам не увидеть уже никогда

15.12.2017

Выставки

Фабрика-кухня архитектуры Cтраны Советов

К юбилею революции Музей им. А.В.Щусева показывает проекты советского авангарда 1920–1930-х годов

27.11.2017

Новости

Русский музей открыл зал официоза

Зал официального искусства сталинской эпохи появился в Государственном Русском музее к 100-летию революции

16. 11.2017

11.2017

Новости

Музей Циммерли получил коллекцию советских нонконформистов Нортона Доджа стоимостью $34 млн

Теперь музей располагает крупнейшим в мире тематическим собранием, на изучение и сохранение которого Avenir Foundation выделил $10 млн

10.11.2017

Колонка

Как осмысляют 100-летие Октябрьской революции в Болгарии

Яра Бубнова, директор Института современного искусства в Софии, рассказывает, почему ей было важно сделать выставку о революции

07.11.2017

Выставки

Гид по революционным выставкам

Выставочные проекты к 100-летию революции представили почти все крупные музеи. TANR выбрала лучшие из тех, что можно посетить прямо сейчас

03. 11.2017

11.2017

Мнения

Экспорт революции в Венецию

25–27 октября в венецианском университете Ка’Фоскари пройдет научная конференция, посвященная восприятию русского искусства за рубежом. Один из участников, Ильдар Галеев объясняет, почему взаимодействие культур становится актуальными именно теперь

23.10.2017

Выставки

Русский музей показывает «Мечты о мировом расцвете»

Проект к 100-летию революции представляет, как увидели художники первые десятилетия ХХ века: от волнений 1905 года до энтузиазма первой пятилетки

19.10.2017

Революция 1917

Какое произведение искусства ассоциируется с революцией и почему?

На этот вопрос отвечают директора музеев, кураторы, художники и коллекционеры в преддверии 100-летнего юбилея революции 1917 года, который сопровождается десятками выставок

16. 10.2017

10.2017

Выставки

Красноярская биеннале рассказывает о русской деревне

Проекты биеннале находятся в диалоге с «красными залами» культурно-исторического музейного центра, строившегося как Музей Ленина

05.10.2017

Колонка

«Некто 1917» и Новая Третьяковка оказались в оке тайфунаСпециально для TANR художественный критик Михаил Боде рассказал о выставке, подготовленной крупнейшим национальным музеем к 100-летию революции

04.10.2017

Музей

В российских музеях сложилась революционная ситуация

Последний раз юбилей Октябрьской революции музеи отмечали с таким размахом 30 лет назад. Впереди — самые ударные проекты: «Некто 1917» в Третьяковке, выставки в Эрмитаже и Русском музее

27. 09.2017

09.2017

Выставки

Вадим Захаров в галерее Whitechapel пригласил зрителей к столу

Художник Вадим Захаров показал в Лондоне перформанс к 100-летию русской революции, основанный на отрывках из книги Стивена Фрая «Неполная и окончательная история классической музыки»

26.09.2017

Выставки

Общество пролетарских идеалистов

На выставке «Общества русских скульпторов» в Русском музее показывают работы участников одного из ведущих творческих объединений 1920-х годов

20.09.2017

Выставки

Джульетт Бингхэм: «Выставка Кабаковых улучшает мир и дает нам шанс на надежду»

Куратор выставки Ильи и Эмилии Кабаковых в Тейт Модерн «В будущее возьмут не всех» рассказала о подготовке ретроспективы, которая откроется 18 октября в Лондоне

18.

Выставки

Фасад Пушкинского музея скрылся за пирамидой из детcких колясок и кроваток

Юбилей революции музей отметит выставкой Цай Гоцяна, одного из главных китайских художников современности

11.09.2017

Выставки

Шершавым языком и тонкой кистью: 100 революционных плакатов

Русский музей показывает работы 30 художников-агитаторов

11.09.2017

Выставки

В голубом просторе Аркадия Рылова: 100 работ классика пейзажа

Государственный Русский музей решил напомнить о мастере большой выставкой

15.08.2017

Хосе Мария Луна Агилар: «Нам хотелось бы внести свою лепту в изменение имиджа России»

Директор филиала Русского музея в Малаге рассказал о новых проектах для испанцев и русской диаспоры, будущих выставках, схожести истории двух стран и о том, как район города, где расположен музей, стал Уэлинградом

27. 07.2017

07.2017

Новости

Кабаковы возвращаются в Россию

Ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех», открывающаяся 18 октября в Тейт Модерн, в 2018 году будет показана в расширенном варианте в Государственном Эрмитаже и Новой Третьяковке

03.07.2017

НовостиПять арт-фестивалей лета

От прогулок по усадьбам художников и ремесленным мастерским до отвязных фрик-перформансов — TANR выбрала арт-фестивали на свежем воздухе, которые нельзя пропустить этим летом

30.06.2017

Книги

Все главные тайны Константина Сомова

Перед выходом в свет сенсационных дневников Сомова в издательстве «Дмитрий Сечин» мы с помощью их публикатора извлекли из массы уничтоженных (и восстановленных) записей неизвестные ранее подробности жизни и творчества художника

15. 06.2017

06.2017

Даниель Бюрен: «Мои работы хотят, чтобы их видели»

Алена Кирцова: «Люблю масло за пластичность и непредсказуемость»

Юлия Тавризян: «Переезд музея — событие не печальное, но страшноватое»

Даниель Бюрен: «Мои работы хотят, чтобы их видели»

Алена Кирцова: «Люблю масло за пластичность и непредсказуемость»

Юлия Тавризян: «Переезд музея — событие не печальное, но страшноватое»

Анализ исторических дневников о Революции 1917 года

Восстания, Первая мировая война, броневики, голод, бедность… И в это же время Русские сезоны, последняя выставка Бубнового валета и «Смутное» Кандинского. Революция 1917 года — одно из крупнейших потрясений в российской истории, на осознание которого пойдут труды еще не одного поколения.

Революция 1917 года — одно из крупнейших потрясений в российской истории, на осознание которого пойдут труды еще не одного поколения.

За этим калейдоскопом молниеносно следующих друг за другом событий стояли люди — политики, император, интеллигенты, генералы и многие другие, каждый из которых непосредственно влиял на дальнейшее развитие истории Революции 1917 года.

Мы проанализировали исторические дневники, собранные в проекте «1917. Свободная история». (подробнее о проекте СБъ писал здесь) и узнали, что волновало участников событий и о чем писали газеты.

Почему именно дневники?

С исследовательской точки зрения, появление таких больших корпусов оцифрованных данных как базы дневников «Прожито» и «1917. Свободная история», открыток «Пишу тебе» и стремительное развитие методов работы с большими данными позволяет выйти за рамки привычной методологии исследований и посмотреть на историю по-новому.

С исторической точки зрения, дневники и письма — одни из наиболее эмоциональных источников. Они позволяют увидеть за привычным перечислением дат и событий живых людей, которые по-своему проживали происходившие изменения. Авторы дневников не продумывают сюжет своих записей, не выстраивают логическое повествование и не боятся осуждения взглядов. Поэтому записи в дневниках можно сравнить с эмоциональными очерками, которые просто рассказывают о переживаниях и впечатлениях.

Они позволяют увидеть за привычным перечислением дат и событий живых людей, которые по-своему проживали происходившие изменения. Авторы дневников не продумывают сюжет своих записей, не выстраивают логическое повествование и не боятся осуждения взглядов. Поэтому записи в дневниках можно сравнить с эмоциональными очерками, которые просто рассказывают о переживаниях и впечатлениях.

Дневники лишь одного человека вряд ли объективно опишут атмосферу в обществе. Но если сложить их все вместе и рассмотреть в совокупности, можно получить картину общественной жизни и, что важнее, проанализировать ее. В этом как раз могут пригодиться методы NLP.

Что в данных?

Основные события Революции 1917 годаВ первую очередь произвели первоначальную предобработку записей — удалили дубликаты и привели даты к старому стилю (от григорианского к юлианскому календарю). В итоге в коллекции собрали 13521 дневниковую запись, которые написали в период с 1 ноября 1916 по 5 января 1918 годов.

Первое, на что стоит обратить внимание — распределение записей по датам:

Распределение количества дневниковых записей по датамНа графике отчетливо выделяются три пика в 1917 году:

- Конец февраля – начало марта.

В это время происходит первый этап Революции — Февральский (25 февраля – 3 марта).

В это время происходит первый этап Революции — Февральский (25 февраля – 3 марта). - Начало июля — период июльских волнений, одного из самых масштабных кризисов Временного правительства (3-5 июля).

- Конец октября — Октябрьская Революция (25-26 октября).

Кто все эти люди?

Чтобы разобраться в мыслях современников 1917 года, необходимо хоть что-то о них понимать: уровень жизни и образования, социальный статус.

Рассмотрим распределение записей 30 наиболее «продуктивных» авторов:

Количество записей: топ-30 авторовСреди этих авторов можно выделить несколько групп:

- Императорская семья: Николай II, Мария Федоровна;

- Интеллигенция: Александр Бенуа и Константин Сомов, Зинаида Гиппиус и Александр Блок;

- Иностранцы, находящиеся на службе в России: Альфред Нокс, Жорж Морис Палеолог;

- Оппозиционные политики: Владимир Ленин, Александр Керенский, Анатолий Луначарский;

- Авторы дневников среди разных сословий: Александр Замараев, крестьянин из Вологодской губернии, и Никита Окунев, московский служащий;

Также в отдельную категорию можно выделить российскую и зарубежную прессу (Русское слово и Петроградская газета, The New York Times и Pathé News).

По рассмотренным выше авторам можно сделать два вывода:

- В корпусе представлены не только исторические дневники, но и пресса, и официальные постановления. Из этого следует, что часть текстов в собранном датасете написаны в официальном стиле и точно не имеют ярко выраженной эмоциональной окраски.

- В основном авторы дневников — люди с отличным образованием, достигшие определенного успеха в своей сфере. Поэтому интерпретации, которые можно получить на основе дневников, отражают мысли не всего общества в тот момент, а скорее его верхнего слоя.

О чем писали?

Теперь попытаемся разобраться в темах, о которых писали авторы. Для этого воспользуемся тематическим моделированием.

Тематическое моделирование — это способ построения модели коллекции текстов, которая определяет принадлежность документов к различным темам. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.

Эксперименты с различными моделями показали, что лучше всего подходит mARTM [1] (multimodal Additive Regularization for Topic Modeling), что неудивительно, так как ее можно довольно тонко настроить, что особенно важно для такой небольшой коллекции текстов.

Перед обучением модели было необходимо предобработать тексты — оставить слова длиннее трех символов и числа, убрать стоп-слова (множество часто используемых слов в русском языке, например, союзов и предлогов. Чаще всего берется из питоновской библиотеки nltk), а затем все лемматизировать (привести слова к начальным формам). Основная трудность в обучении тематических моделей заключается в отсутствии достаточно хорошо интерпретируемых метрик качества. Поэтому чаще всего гиперпараметры (параметры, которые не меняются в ходе процесса обучения и контролируют его ход) приходится подбирать эмпирически, а иногда и интуитивно.

Модель ARTM также умеет выделять предметные и фоновые темы. В фоновые темы попадают слова общей лексики, то есть те, которые никак не могут характеризовать предметные темы. В ключевые токены предметных тем входят слова, которые могут дать ключ к интерпретации темы. Это большое преимущество моделей ARTM, так как к темам в итоге относятся наиболее характерные для них слова.

В итоге, удалось подобрать оптимальную конфигурацию модели и получились следующие темы:

Токены расположены по убыванию их важности для описания тем.

Среди получившихся тем выделяются несколько кластеров:

- К войне можно отнести темы под номерами 2 и 6.

- Записи про Революцию и другие политические события находятся под номерами 3, 8, 11, 13, 14, 15, 17.

- Темы про искусство и различные экзистенциальные вопросы — 10, 18.

- Все остальные темы фоновые.

Практически по каждой теме можно понять, к чему или к какому периоду она относится. Среди фоновых тем выделяются 5, 9 и 12. Благодаря им и другие темы получились довольно осмысленными.

Интересно, что и в получившихся кластерах темы довольно сильно обособлены друг от друга. Например, часть тем про Революцию относится к каким-либо событиям, а другая часть — в целом к рассуждениям о Революции (14).

Рассмотрим, какие именно события нашли отражение в темах.

Ключом к интерпретации темы 3 («министр», «дума», «распутин», «министерство», «государь», «царь», «заседание») являются токены «государь», «царь». Напомним, что все дневники написаны в период с конца октября 1916 года по начало января 1918, а значит эта тема относится к последним месяцам Российском Империи. На это также указывает упоминание Распутина в этой теме, так как его убийство произошло в середине декабря 1916 года. Первым, наиболее важным для модели, было слово «министр», и это не случайно, так как в то время широко обсуждали назначение на пост министра внутренних дел октябриста Александра Протопопова, деятельность которого получила очень неоднозначную оценку.

Напомним, что все дневники написаны в период с конца октября 1916 года по начало января 1918, а значит эта тема относится к последним месяцам Российском Империи. На это также указывает упоминание Распутина в этой теме, так как его убийство произошло в середине декабря 1916 года. Первым, наиболее важным для модели, было слово «министр», и это не случайно, так как в то время широко обсуждали назначение на пост министра внутренних дел октябриста Александра Протопопова, деятельность которого получила очень неоднозначную оценку.

(даты на этих и следующих изображениях по григорианскому календарю)

Не менее интересна тема 8 («украинский», «рада», «украина», «центральный», «республика», «генеральный», «киев»). Очевидно, что здесь речь идет о революционном движении в Украине, которое уже в начале марта 1917 года создало свой орган власти — Украинская центральная рада. Национальный вопрос был животрепещущей темой для Российской Империи на протяжении всего ее существования, а отделение Польши, Финляндии и Украины практически сразу после Февральской Революции еще раз подтверждает, что Николай II и правительство так и не смогли прийти к нормальному решению этой проблемы.

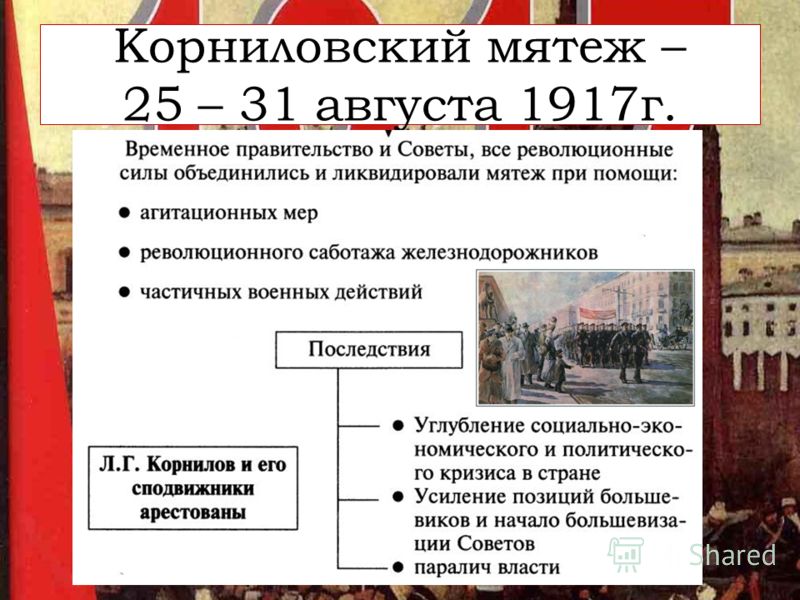

11 тема («правительство», «керенский», «совет», «временной», «комитет», «большевик», «комиссар») относится к временному промежутку после Июльских восстаний и до Октябрьской Революции. В конце июля формируется второе коалиционное Временное правительство, Александр Керенский заменил бывшего председателя князя Львова. В это же время, особенно после Корниловского мятежа, все больший политический вес набирают большевики. В начале октября партия выбирает курс на вооруженное восстание, а в середине этого же месяца создает при Петросовете Военно-революционный комитет, который, по сути, как раз занимался подготовкой к этому восстанию.

Указ о создании Второго коалиционного правительстваТема 13 («хлеб», «рубль», «мука», «комната», «купить», «цена», «вещь») про бедность и проблемы с продовольствием на протяжении всего временного периода представленных дневников. Продовольственный кризис, вызванный затянутой Первой Мировой еще во времена Империи, еще больше усилился вследствие всех событий 1917 года.

К 15 теме («рабочий», «собрание», «партия», «революция», «учредительный», «революционный», «совет») относятся записи про Октябрьскую Революцию.

17 тема («царский», «великий», «поезд», «ехать», «князь», «приехать», «петроград») рассказывает об отречении Николая II от престола. На момент начала стачек в Петрограде в феврале 1917 года император находился в Могилеве. Узнав о том, что события приобретают довольно крупный масштаб, Николай II попытался уехать в Царское Село, но железные дороги были перекрыты, и поэтому поезду пришлось уехать в Псков. 2 марта к императору от лица Временного комитета Государственной думы приехали Александр Гучков и Василий Шульгин. После долгих переговоров, в 23:40 Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата, Михаила Александровича, который тоже вскоре отрекся. Так закончилась история монархической династии Романовых.

Запись в дневнике Николая II в день отреченияЗаключение

Применение различных методов анализа данных и тематического моделирования к дневникам из проекта «1917. Свободная история» позволили понять, что волновало людей во времена Революции 1917 года.

Свободная история» позволили понять, что волновало людей во времена Революции 1917 года.

В статье приведен не полный набор тем, но такой подход позволил найти основные направления мысли того времени,которые в дальнейшем можно исследовать гораздо глубже.

Автор благодарит научного сотрудника Научно-учебной лаборатории моделей и методов вычислительной прагматики ФКН НИУ ВШЭ Екатерину Артемову за помощь и советы при подготовке исследования, из которого родилась эта статья.

Источники

- Воронцов К. В. Вероятностное тематическое моделирование: теория, модели, алгоритмы и проект BigARTM. – 2020.

- История России: учебник/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, И90 Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2019. — 528 c.

Теги:дневники

Насилие и революция 1917 года

Мы живем в мире насилия, и мы не можем не относиться к нему политически.

В 1917 году насилие войны распространилось повсюду. К концу своей «Истории русской революции » Троцкий писал:

К концу своей «Истории русской революции » Троцкий писал:

По даннымРазве не примечательно, что наиболее возмущенно говорят о жертвах социальных революций обычно те, кто если и не несет прямой ответственности за жертвы мировой войны, то готовил и прославлял их или, по крайней мере, принимал?

, число погибших военных и гражданских лиц во время Первой мировой войны составляет от пятнадцати до восемнадцати миллионов человек. В конце 1917 года один врач-социалист подсчитал, что «бешеный бег колесницы смерти» привел к «6 364 смертям 90 005 в день 90 006, 12 726 раненым и 6 364 инвалидам». Его точность, вероятно, ложная, но его чувство масштаба — нет. Люди умирали от самих боев и связанных с ними голода и болезней.

На 135-й неделе войны вспыхнула Февральская революция. Октябрь наступил на 170-й неделе. За почти 250 дней между ними — время, которое некоторые историки называют периодом революционного кровопролития, когда погибло около 2500 человек, — в Европе могло погибнуть 1,5 миллиона или более человек.

В период с февраля по октябрь на восточном фронте погибло меньше, но число погибших по-прежнему превышало 100 000 человек. Этот относительный мир во многом наступил из-за того, что русские войска начали таять, иногда расстреливая любого, кто пытался их остановить. Убийства, совершенные, чтобы избежать смерти, чтобы предотвратить смерть других: насилие — сложная вещь.

И идет в разные стороны. В мае 1917 года петроградские прачки объявили забастовку. Всех пытались вытеснить с рабочих мест, обливая водой плиты и утюги. Некоторые владельцы прачечных, в свою очередь, обливали забастовщиков кипятком, угрожая им раскаленными утюгами, кочергами и даже револьверами.

И это еще не все, поскольку настоящая революция никогда не бывает бескровной. Но большая часть этого насилия приходит позже, когда старый порядок, поначалу дезориентированный, начинает сопротивляться.

В 1917 году уровень насилия был скромным по сравнению с жестокостью Первой мировой войны или грядущей гражданской войны. Мы можем найти даже примеры великодушия революционеров по отношению к своему врагу — действия глупые, так как освобожденные быстро присоединялись к вооруженной контрреволюции.

Мы можем найти даже примеры великодушия революционеров по отношению к своему врагу — действия глупые, так как освобожденные быстро присоединялись к вооруженной контрреволюции.

Слишком просто сказать «насилие порождает насилие». Нам лучше проникнуться некоторыми мифами о революции и ее насилии.

Февральская революция, казалось, получила самую широкую поддержку, но она была чрезвычайно жестокой по сравнению с другими событиями того года. Войска и полиция открыли огонь по толпе, и некоторые в толпе открыли ответный огонь. Солдаты стреляли в других солдат.

В большинстве отчетов число погибших в Петрограде составляет около полутора тысяч, но они, скорее всего, занижают число погибших. Тех, кто пал на службе революции, наградили самым большим из когда-либо виденных массовых мемориалов. Вышла почти половина города — миллион человек.

Старый порядок исчез. Толпы оплакивали и праздновали с вновь обретенным чувством братства. Даже сегодня мы склонны смотреть на февраль сквозь розовые очки, возможно, потому, что в течение следующих нескольких месяцев настроение будет меняться так быстро.

Даже сегодня мы склонны смотреть на февраль сквозь розовые очки, возможно, потому, что в течение следующих нескольких месяцев настроение будет меняться так быстро.

Новое временное правительство — далеко левее остального мира — хотело установить самую передовую форму либеральной демократии, какую только можно вообразить, но им пришлось сделать это на руинах старого царского порядка.

Александр Керенский позже писал, что «на всем протяжении русской земли не было не только никакой государственной власти, но буквально ни одного городового». Тюрьмы были открыты в феврале, на свободу вышли не только политзаключенные, но и тысячи уголовников. Люди совершали набеги на оружейные склады.

Правительство пыталось разработать новую политику, новые институты и новые организации, включая народное ополчение для поддержания мира. Он предложил амнистию, отменил смертную казнь и предоставил право собраний.

Он также хотел стать мостом между имущими и неимущими. В этом и заключалась проблема: элиты хотели одного порядка, народ — другого. Всего через несколько дней после отречения царя один офицер написал: «Они [простые солдаты] думают, что у них должно быть лучше, а у нас должно быть хуже». Две стороны столкнулись из-за того, что считать справедливостью и порядком и какие виды силы потребуются для их достижения.

Всего через несколько дней после отречения царя один офицер написал: «Они [простые солдаты] думают, что у них должно быть лучше, а у нас должно быть хуже». Две стороны столкнулись из-за того, что считать справедливостью и порядком и какие виды силы потребуются для их достижения.

К апрелю князь Львов, тогдашний премьер-министр, издавал циркуляры, в которых умолял людей прекратить совершать преступления. Необходимо, читалось, «всей силой закона пресечь всякое проявление насилия и грабежа». Это включало уличные грабежи, но это также означало остановку крестьян от «грабежа» дворянства их земли.

Навести порядок было практически невозможно. Давление на местах вынуждало новые власти действовать — или не действовать — таким образом, который подрывал инструкции Петрограда. Еще в октябре только в 37 из 50 губерний Европейской России были новые милицейские формирования. Тем временем большие части армии забеспокоились.

В февральские дни один сообразительный преступник ограбил дом, заявив, что он из ревкома. Другие вскоре последовали его примеру. Уровень преступности вырос повсюду.

Другие вскоре последовали его примеру. Уровень преступности вырос повсюду.

К октябрю, писал Джон Рид, «колонки [петроградских] газет были заполнены сообщениями о самых дерзких грабежах и убийствах, а преступники не беспокоили». Люди перестали носить ценные вещи и заперли двери. Преступники шутили, что теперь им нужна защита полиции, потому что они единственные, у кого есть что украсть.

Крах армии стал еще большей проблемой. Там, где он держался вместе, он в значительной степени оставался силой порядка, но контроль перешел от временного правительства к революционерам. Между тем массовое дезертирство привело к серьезному насилию, поскольку банды солдат-мародеров пытались вернуться домой или выжить на обочине городской жизни.

Однако большая проблема заключалась в том, что революция перевернула мир вверх дном. Исчезла старая Россия уважения и почтения. Люди повсюду носили свои военные и гражданские мундиры, свои лампасы и погоны, свои пуговицы, галуны и ленты. Теперь они не могли покинуть свои дома, не рискуя насилием.

Теперь они не могли покинуть свои дома, не рискуя насилием.

Поначалу элита смотрела на разворачивающиеся события свысока и с легкой усмешкой. «Революция понималась низами как нечто вроде пасхального карнавала, — писал один современник, — слуги, например, исчезали на целые дни, гуляли с красными ленточками, катались на автомобилях, возвращались домой только утром достаточно долго, чтобы умыться и снова пойти повеселиться».

Но настроение изменилось, когда казалось, что революция не остановится. Массы уже не казались покорными и патриотичными, благодарными даже за крохи. Теперь, собравшись вместе в своей грязной и рваной влажной одежде, они начали выдвигать требования. Они ворчали, кашляли, плевались, ругались. Вместо «патриотического мифа», говорил Троцкий, народ стал «ужасной реальностью».

Вы можете почувствовать меняющееся настроение в том, как наблюдатели описывают обычных людей. Героев февраля теперь изображали невежественной толпой.

Когда изящный кадет Владимир Набоков описывал июльские дни в Петрограде, он писал, что у людей были «те самые безумные, немые звериные лица, которые мы все помним с февральских дней». Они представляли собой «стихийный потоп», которого следует опасаться.

Они представляли собой «стихийный потоп», которого следует опасаться.

Привилегированные сказали безо всякой иронии: «Не делайте с нами того, что мы сделали с вами». Когда крестьянские общины захватывали землю, они передавали ее на паритетных началах. В некоторых случаях они давали бывшему помещику крестьянскую долю. Увидев, как горит усадьба, он, вероятно, увидел в этом последний акт унижения. Но для крестьян это был жест естественной справедливости.

Когда заключенные офицеры жаловались на условия в Кронштадтской крепости, их новые надзиратели отвечали: «Правда, тюремные корпуса в Кронштадте ужасны, но это те самые тюрьмы, которые царизм построил для нас».

Троцкий, которого временное правительство посадило в тюрьму, был ошеломлен, когда в октябре сторонники этого правительства умоляли его не держать арестованных министров в тех же местах, где держали его. Он разрешил им домашний арест на время.

Революция 1917 года велась не из-за отвлеченных вопросов правопорядка: люди вели настоящую битву за то, чей закон и чей порядок будет управлять страной.

Право возникает из социальных и политических структур. Одна газета утверждала, что «самые элементарные принципы общества [являются] личной безопасностью и уважением к частной собственности», но плакат на демонстрации гласил: «Право на жизнь выше прав частной собственности».

Нигде это столкновение не обострялось так, как по вопросу о собственности на землю.

Большинство крестьян считали, что дворяне использовали государственную власть, чтобы отобрать у них землю. «Владение землей, как собственностью, есть одно из самых противоестественных преступлений», но «это преступление считается правом по человеческим законам», — писал один крестьянин-самоучка. «Несправедливость частной собственности на землю неизбежно связана со многими несправедливостями и злыми делами, необходимыми для ее охраны». Возвращение земли стало актом реституции.

Эту точку зрения разделяли некоторые члены местных органов Временного правительства, но, что неудивительно, помещики — нет. В Петрограде правительство уклонялось от ответа и обещало в будущем правовую земельную реформу. Радикалы видели это иначе.

В Петрограде правительство уклонялось от ответа и обещало в будущем правовую земельную реформу. Радикалы видели это иначе.

«Между нами и нашими противниками есть основное противоречие в понимании того, что такое порядок и что такое закон», — говорил Ленин:

До сих пор они думали, что порядок и порядок устраивают помещиков и чиновников, а мы утверждаем, что порядок удобен для большинства крестьян. . . . Для нас важна революционная инициатива; законы должны быть результатом этого. Если вы подождете, пока будет написан закон, и сами не разовьете революционной энергии, вы не получите ни закона, ни земли.

Это убеждение требовало новой, восходящей правовой системы.

В Государство и революция Ленин развил это экстраординарное утверждение. Чтобы бороться с эксцессами и преступностью, он писал:

Нет необходимости в специальном аппарате для тушения; об этом позаботятся сами вооруженные люди с той же простотой и легкостью, с какой толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разлучает скандалистов или не допускает насилия над женщинами.

Максим Горький не согласился, сославшись на случаи, когда он видел, как люди в крестьянских деревнях с радостью присоединялись к насилию, не в последнюю очередь в отношении женщин. Историки в основном встали на сторону Горького, обращая странное мало внимания на то, к чему на самом деле привело это столкновение между старым и новым порядками.

После февраля стали появляться новые силы порядка. Советы и фабзавкомы росли в числе и начали организовывать силы, хотя и неадекватно. В Кронштадте, который некоторые считали воплощением революционной жестокости, совет и комитеты закрыли публичные дома, запретили пьянство в общественных местах и даже объявили вне закона игру в карты.

Рабочие ополчения также формировались отдельно от тех, которые подчинялись Временному правительству. Эти отряды стихийно появились в Петрограде и некоторых других местах. Возможно, с некоторым преувеличением, «Правда » утверждала, что благодаря этим группам «хулиганство исчезло с улиц, как пыль, унесенная ураганным ветром».

К концу марта, когда правительство пыталось создать свою собственную полицию, рабочие создали новые отряды Красной гвардии, особенно в Петрограде. Их число то увеличивалось, то уменьшалось, но резко возросло в октябре. Накануне революции, возможно, было по всей России.

Молодые и неопытные, хотя, возможно, более эффективные, чем деморализованная гражданская милиция, эти офицеры служили образцом альтернативного порядка. «Печать обвиняла милицию в актах насилия, реквизиций и незаконных арестов», — писал Троцкий:

Несомненно, милиция применяла насилие: именно для этого она и создавалась. Преступление ее состояло, однако, в том, что она прибегала к насилию по отношению к представителям того класса, который не привык быть объектом насилия и не хотел с ним приживаться.

Революционеры призвали и пробольшевистские армейские части, и в Петрограде они сыграли ключевую роль в Октябре.

Столкновение мировоззрений проявляется в описании этих солдат. Временное правительство называло их «ненадежными», но для тех, кто толкал революцию вперед, единственными «ненадежными частями» были те, кто все еще поддерживал правительство.

Временное правительство называло их «ненадежными», но для тех, кто толкал революцию вперед, единственными «ненадежными частями» были те, кто все еще поддерживал правительство.

В поисках порядка временное правительство обратилось к насилию. Они сделали антивоенную агитацию на фронте наказуемой каторгой. Керенский начал июньское наступление в надежде помочь военным усилиям союзников и укрепить внутренний порядок, но многие солдаты отказались сражаться. Затем, в июле, беспорядочные уличные демонстрации в Петрограде унесли жизни 56 человек.

Правительство назвало Июльские дни попыткой государственного переворота. Он арестовал Троцкого и вынудил Ленина скрыться. Армия вновь ввела на фронте смертную казнь, но казней было мало, потому что им противостояли сами войска.

Высшие классы стали видеть в главнокомандующем генерале Корнилове сильного лидера. Когда его авантюра за власть потерпела неудачу, ситуация стала еще более напряженной. Захват земель в сельской местности рос, и правительство направило свои немногочисленные надежные войска, чтобы остановить их.

Захват земель в сельской местности рос, и правительство направило свои немногочисленные надежные войска, чтобы остановить их.

Октябрьские события резко контрастировали с хаотичным насилием февраля. Возможно, пятнадцать человек погибли в Петрограде, еще пятьдесят или более были ранены. Временное правительство превратилось в пустую оболочку. «От нас пахнет разложением», — сказал один министр. Насилие удалось сдержать благодаря новой восходящей власти — Совету.

В воскресенье, 22 октября, февральские власти наблюдали, как сотни тысяч вышли на улицы в поддержку Дня Петроградского Совета. Если бы разразились серьезные бои, несостоятельное правительство могло бы призвать самое большее двадцать пять тысяч вооруженных сторонников. Не менее ста тысяч солдат были готовы воевать за Совет.

На самом деле революционеры осуществили захват с замечательным порядком. Петроградский совет выпустил плакаты с надписью:

.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану революционного порядка в городе.

. . . Петроградский гарнизон не допустит ни насилия, ни беспорядков. Населению предлагается арестовывать хулиганов и черносотенных агитаторов и доставлять их к советским комиссарам в ближайшей казарме.

Когда Зимний дворец пал, большевистское командование спасло от расстрела старых министров и вместо этого арестовало их. Войска обыскивали нападавших, защитников и случайного грабителя, чтобы предотвратить мародерство.

Едва работающее военное министерство сделало революционерам двусмысленный комплимент в одном из своих последних сообщений:

Повстанцы охраняют порядок и дисциплину. Не было вообще случаев разрушений и погромов. Наоборот, патрули повстанцев задержали прогуливающихся солдат. . . . [Т] план восстания, несомненно, был заранее разработан и проводился в жизнь непреклонно и слаженно.

26 октября Совет обратился к остальной России с призывом принять новый порядок: «На вас смотрит вся революционная Россия и весь мир». В Петрограде громили винные погреба, чтобы ограничить пьянство победителей.

В Петрограде громили винные погреба, чтобы ограничить пьянство победителей.

В Москве шли ожесточенные бои, погибло несколько сотен человек. Но на большей части страны, как позже сказал Ленин, «мы входили в любой город, который нам нравился, провозглашали Советскую власть, и в течение нескольких дней девять десятых рабочих переходили на нашу сторону».

На периферии дела обострились, где сторонники временного правительства могли использовать части старой армии для сопротивления революции. Именно там было самое большое кровопролитие.

Революции — это акты насилия, но у насилия много сторон. К началу 1918 года казалось, что русская революция победила. Он призывал к миру и просил народ встать и добиться его.

Но европейские державы не хотели ни мира, ни успешной революции у себя на пороге — поэтому Центральные державы нарушили перемирие и развернули собственное насилие на Восточном фронте. Они также поддерживали контрреволюционное насилие в России. На самом деле, без этой внешней помощи трудно понять, как могла бы продолжаться гражданская война.

На самом деле, без этой внешней помощи трудно понять, как могла бы продолжаться гражданская война.

В конце 1917 года бывший главнокомандующий генерал Алексеев призвал к сбору антибольшевистских сил на Дону и Кубани. К февралю 1918 года явилось всего 4000 солдат. Годом ранее русский офицерский класс насчитывал около 250 000 человек. По-видимому, очень немногие были готовы продолжать борьбу.

Без серьезной помощи извне у этих контрреволюционеров не было бы ни уверенности, ни средств для продолжения войны. В этом контексте, как позже сказал Троцкий, революция тоже должна была научиться быть жестокой.

Русские революции 1917-1923 гг.

Идет загрузка…

Великая война — это водораздел между досовременной и ранней современной эпохами. В качестве примера все, что нам нужно сделать, это посмотреть на Россию. Перед Первой мировой войной это была автократия, очень консервативная, очень религиозная и всего в нескольких десятилетиях от крепостного права, от которого остальная Европа отказалась в средние века. После войны она была официально атеистической, коммунистической, быстро индустриализирующейся и став одной из двух сверхдержав, доминировавших в 20 веке. Для Черчилля большевики представляли большую угрозу для цивилизованной Европы, чем вонючая труба и железный осколок кайзеровского рейха. Большевизм, заявил он в Палате общин, «не был политикой; это болезнь. Это не вера; это чума».

После войны она была официально атеистической, коммунистической, быстро индустриализирующейся и став одной из двух сверхдержав, доминировавших в 20 веке. Для Черчилля большевики представляли большую угрозу для цивилизованной Европы, чем вонючая труба и железный осколок кайзеровского рейха. Большевизм, заявил он в Палате общин, «не был политикой; это болезнь. Это не вера; это чума».

Фон

Загрузка…

Загрузка…

Последний русский царь Николай II вступил на престол в 1894 году.

Он не подходил для того, чтобы быть абсолютным правителем. Он очень заботился о том, чтобы хорошо выполнять свою «работу», но был человеком скромных способностей.

В 1905 году в России произошла революция. Николай был почти свергнут, но жестоко подавил революцию.

После революции были созданы советы (советы), которые распространились по всей деревне.

Они были разработаны, чтобы дать людям возможность обсудить проблемы и иметь право голоса в местных органах власти. Лев Троцкий стал известен.

Они были разработаны, чтобы дать людям возможность обсудить проблемы и иметь право голоса в местных органах власти. Лев Троцкий стал известен.Революция побудила Николая разрешить образование Думы (парламента), но позже Николай подорвал ее функционирование. У него была очень маленькая мощность.

С 1907 по 1911 годы в России проводились реформы. В то же время формировались революционные движения. Некоторые из них были крестьянскими движениями.

Другим движением были марксистские социал-демократы, смоделировавшие себя по образцу подобных движений. Среди социал-демократов были «большевики» (большинство… ошибочно названные), которые были наиболее радикальными.

Многочисленные бедствия, понесенные русской армией во время войны, сильно подорвали боевой дух русских и их лояльность правительству. Дисциплина была нарушена, так как многие русские солдаты «проголосовали ногами» (дезертирствовали).

Многие россияне были возмущены тем влиянием, которое Григорий Распутин имел на царя и царицу.

- Мартовская революция

- Вспыхнула стихийно в марте (февраль по старому стилю) 1917 г. в СПб/Петрограде. Это застало всех врасплох.

- 8 марта работницы начали кричать на улицах о еде. Вскоре к ним присоединились бастующие рабочие местного оружейного завода.

- Городскому гарнизону было приказано стрелять по толпе. Они отказались и вместо этого присоединились к повстанцам. Толпа продолжала расти.

- 15 марта Николай отрекся от престола. На этом закончилось трехвековое правление Романовых.

- К середине марта несколько бывших думцев сформировали временное правительство. Их целью было сделать Россию республикой. Но их правление было неэффективным. Лидером П.Г. был Александр Каренский.

- Временное правительство не везде было принято.

У него было несколько соперников, наиболее значительным из которых были советы, особенно Петроградский Совет. Временное правительство терпело Петроградский Совет, но бдительно следило за ним.

У него было несколько соперников, наиболее значительным из которых были советы, особенно Петроградский Совет. Временное правительство терпело Петроградский Совет, но бдительно следило за ним.

- Восстание большевиков

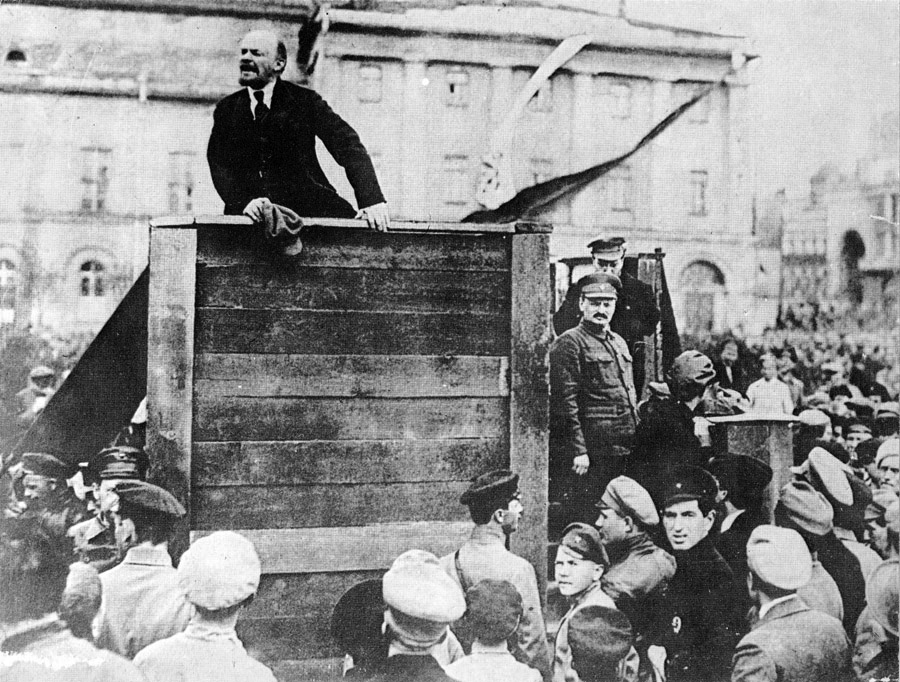

- Владимир Ленин, один из самых радикальных революционеров, находился в ссылке в Швейцарии. Но в апреле 1917 года немецкое правительство, желая посеять хаос в России, отправило его в Петербург в поезде (но не в «пломбированном поезде», по выражению Люлявичюса).

- По прибытии в Петроград Ленин сразу же начал произносить революционные речи («Апрельские тезисы»). Эти послания обещали, что при дальнейшей радикальной революции мир, земля и вся власть Советам станут революционными.

- Ленин призвал к свержению Временного правительства.

- Для Ленина и его последователей чем хуже дела обстояли в России, тем лучше. Поражение было необходимо. Послание Ленина многих шокировало, но со временем он многих склонил на свою позицию.

- Одним из новообращенных в большевистское движение был Лев Троцкий, который был бы очень полезен.

- Ленин и большевики пытались захватить власть в июле, но потерпели неудачу. Ленин бежал в Финляндию, но продолжал заговор.

- Ноябрьская революция

- К октябрю большевики увидели, что время пришло.

- 7 ноября они захватили власть. Войска Красной гвардии штурмом взяли Зимний дворец, где размещалось Временное правительство. Красная гвардия захватила дворец и арестовала членов правительства.

- Большевики объявили, что захватывают власть не для себя, а от имени советов.

- В действительности реальная власть принадлежала Совету Народных Комиссаров, избранному руководящему комитету во главе с Лениным.

- Государство взяло в собственность землю, хотя разрешало и поощряло занимать ее крестьянам.

- Новое правительство решило подавить любое сопротивление.

17 декабря они образовали «Всероссийскую Чрезвычайную (или Чрезвычайную) комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров РСФСР» (ВЧК), тайную полицию. Их работа заключалась в проведении «красного террора»… избиении, заключении в тюрьму или убийстве небольшевиков и других «врагов государства».

17 декабря они образовали «Всероссийскую Чрезвычайную (или Чрезвычайную) комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров РСФСР» (ВЧК), тайную полицию. Их работа заключалась в проведении «красного террора»… избиении, заключении в тюрьму или убийстве небольшевиков и других «врагов государства». - Одна за другой были закрыты соперничающие политические группы… даже другие социалистические группы.

- Государство взяло под свой контроль фабрики, внутреннюю торговлю и землю.

- На выборах в Учредительное собрание (созванных Временным правительством до прихода к власти коммунистов) большевики получили только 25% голосов. Они аннулировали выборы и закрыли собрание.

- 16 июля 1918 года в Екатеринбурге большевики казнили царя Николая и его семью.

- Ленин заявил, что пока нужна диктатура. Он определял диктатуру как «власть, не скованную никакими законами, абсолютно неограниченную, какими бы то ни было правилами и основанную непосредственно на силе».

- Ленин и его последователи ожидали, что вскоре после революции в России вспыхнут коммунистические революции в других странах. Чтобы способствовать этому, они опубликовали все секретные договоры, заключенные между Россией и другими европейскими державами.

- Брестский договор

- Вскоре после прихода к власти большевики объявили, что Россия выходит из войны. Это был большой удар по западным союзникам. 15 декабря они подписали перемирие с Центральными державами.

- Ленин считал, что Россия должна смириться с поражением в войне и даже с потерей территории, чтобы иметь возможность укрепить революцию в России и в конечном итоге способствовать всемирной революции.

- 22 декабря немецкие и российские дипломаты встретились в бывшей русской крепости Брест-Литовск.

- Большевиков возглавил Адольф Иоффе, которого в конце декабря сменил Лев Троцкий. На переговорах они говорили не только с немцами; они обращались к миру и надеялись вдохновить революции во всем мире.

Они тянули время.

Они тянули время. - (Вскоре после этого, 14 января, пара русских солдат попыталась убить Ленина… безуспешно)

- Вскоре переговоры зашли в тупик. Троцкий встал и вышел. Немцы предъявили русским ультиматум: подписать договор, предложенный Германией, или грозит дальнейшее вторжение

- Затем немецкая армия снова перешла в наступление («Операция Faustschlag (Кулачный удар)»), быстро продвигаясь на восток и не встречая сопротивления. Они подошли к Петрограду на 100 миль. Немецкий генерал Макс Хоффман писал: «Это была самая комичная война, которую я когда-либо знал… мы сажаем горстку пехотинцев с пулеметами и одним орудием в поезд и мчим их на следующую станцию; берут, берут большевиков в плен, подбирают еще несколько войск и так далее. В этом процессе, по моему мнению, есть очарование новизны. (Киган, 382)

- Ленин убедил Троцкого и его товарищей-большевиков в необходимости подписать договор, каким бы суровым он ни был. Альтернативой может быть еще более жесткий договор.