Никитин А. — географы России

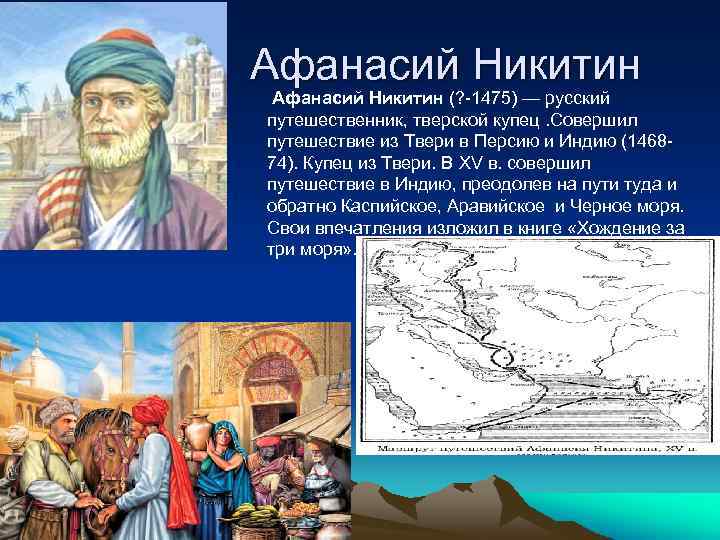

Никитин Афанасий Никитич — тверской купец пятнадцатого века, писатель-путешественник. Время рождения Никитина в точности не известно.

В 1466 году, когда посол владетеля Шемахи, ширван-шаха Форус-Есара, именем Асан-бег, бывший у великого князя Иоанна Третьего, собрался в обратный путь в Шемаху вслед за русским послом Василием Папиным, Никитин, проведавший о московском посольстве в Шемаху, решил вместе с ним отправиться туда для распространения русских товаров. Он с товарищами снарядил два судна, получил проезжую грамоту от тверского князя Михаила Борисовича и посадника Бориса Захарьича и с благословения владыки Геннадия, помолившись в соборе Спаса Золотоверхого, поплыл вниз по Волге.

В Костроме Никитин получил от великого князя Александра Васильевича великокняжескую проезжую грамоту за границу и с ней поехал в Нижний Новгород, где думал сойтись с послом московским Папиным, но не успел его захватить. Дождавшись приезда шемахинского посла Асан-бега, он вместе с ним поплыл Волгой далее, благополучно опустился к рукаву Волги – Бузану, но подле Астрахани был ограблен татарами, причем погибла вся рухлядь Никитина, в том числе и книги.

Татары отпустили из устья Волги только два судна, но одно из них разбилось во время бури о берег, и бывшие на нем русские люди захвачены в плен горцами – кайтанами. Никитину, однако, удалось добраться до Дербента, где он застал московского посла Василия Папина, которого стал просить позаботиться об освобождении захваченных кайтанами русских. Русские были освобождены и вместе с Никитиным представлены в Кайтуне ширван-шаху, который принял их очень ласково, но на просьбу помочь возвратиться на родину отвечал отказом, ссылаясь на то, что их слишком много.

Пришлось русским людям расходиться в разные стороны, причем Никитин, по его собственным словам, «пошел к Дербенту, из Дербента к Баке, где горит огонь неугасимый, а потом за море». Свое путешествие Никитин впоследствии назвал «хождением за три моря» — Каспийское, Индейское и Черное. «Хождение» Никитина можно разделить на четыре части:

- Путешествие от Твери до южных берегов Каспийского моря;

- Первое путешествие по Персии;

- Путешествие по Индии;

- Обратное путешествие чрез Персию на Русь.

Первое путешествие Афанасия Никитина через Персидские земли, от южных берегов Каспийского моря до берегов Персидского залива, продолжалось более года, от зимы 1467 до весны 1469 года. Он проехал через «Чебокар, Сару, Амиль, Димовант, Рей, Кашан, Каин, Езд, Сырчан, Таром, Лар, Бендер, Гурмыз». В его заметках об этом путешествии имеется лишь указание пути посредством обозначения местностей и некоторых расстояний и упоминание о смутном состоянии, в котором тогда находилась Персия.

Переправившись из Дагестана по Каспийскому морю в Мазандеран, Никитин полгода провел в Чапакуре, где, между прочим, праздновал и Пасху 1468 года, затем перешел в Сари, где оставался месяц. Отсюда направился в Амоль, из которого поднялся в горы, и за Демавендом спустился к Тегерану, или точнее, к Рею, ибо Тегеран был в то время незначительным городом в окрестностях Рея. Затем, из Тарома Никитин повернул на запад к Лару, а из Лара опять на восток в Бендер-Абаси. Такой характер путешествия Никитина объясняется его торговыми интересами; он посещал все видные торговые места и даже по месяцу оставался в них.

Путешествие его по Индии продолжалось почти три года: от весны 1469 года до января или февраля 1472 года. Описание этого путешествия занимает большую часть дневника Никитина. Он отправился из Ормуза на Фоминой неделе 9-го или 10-го апреля 1469 года и в двадцатых числах апреля подошел к Индийскому берегу в Диу, затем имел остановку у Камбои по пути к Чювилю, куда прибыл через шесть недель. Здесь он был поражен видом «черных» обнаженных индийских туземцев и их «плохой едой».

Продолжая свое путешествие через горы Гатские до Пали, Умри и далее к Чюнейру, Никитин не забывал своего торгового дела и, по-видимому, умел и на чужбине извлекать из него выгоду. Из Чюнейра, где он чуть не лишился свободы за отказ переменить веру, Никитин отправился через Кулонгер и Кольберг в Великий Бедерь, где оставался несколько месяцев. В течение следующего затем года Никитин, по-видимому, продолжал путешествовать по Индии, что видно из подробных, изобличающих самовидца, описаний городов Биджьнагура и Рачюра.

С наступлением 1471 г. Никитин задумал вернуться на родину, что осуществить было нелегко вследствие происходивших в то время на Индостане войн. Боясь оставаться в Индии, чтобы не издержать всего своего достояния, Афанасий Никитин вынужден был отказывать себе во многом: не пил ни вина, ни сыты и все же издерживал в день по два с половиной алтына. За месяц до байрама он вышел из Бедеря и чрез Кельберг, Кулури, город, знаменитый драгоценными камнями, особенно сердоликом, Алянд, куда он прибыл, вероятно, во второй половине октября 1471 года, Камендрию, Кынаряс, Сур, в начале 1472 года добрался до Дабыля. Таким образом, во время своего путешествия по Индии Никитин объехал значительную часть западного полуострова, между реками Кистной и Годавери, то есть области Аурунгабад, Бедерь, Гейдерабад и Беджапур.

Вместе с описаниями местностей, которые он посетил, он занес в свои записки и замечания о природе страны и ее произведениях, о народе, его нравах, верованиях и обычаях, о народном управлении, войске. Его заметки о народном управлении, несмотря на свою сбивчивость, любопытны тем, что их нет в рассказах других современников. Из животных он обратил внимание на слонов, буйволов, верблюдов, обезьян, живущих, по его словам, в горах, по скалам и по лесам. Подробно описаны Никитиным, в особых заметках пристани Индийского моря. Описание это особенно любопытно, так как дает довольно подробные сведения о торговле и мореплавании того времени. Путешественник указывает, чем богата каждая пристань.

Его заметки о народном управлении, несмотря на свою сбивчивость, любопытны тем, что их нет в рассказах других современников. Из животных он обратил внимание на слонов, буйволов, верблюдов, обезьян, живущих, по его словам, в горах, по скалам и по лесам. Подробно описаны Никитиным, в особых заметках пристани Индийского моря. Описание это особенно любопытно, так как дает довольно подробные сведения о торговле и мореплавании того времени. Путешественник указывает, чем богата каждая пристань.

Припоминая свой отъезд, он отметил, что Дабыль – город очень большой, что туда съезжается все поморье Индейское и Ефиопское. Он сел в судно, договорив для себя место за два золотых от Дабыля до Ормуза. Однако ветры занесли корабль в сторону и после месячного плавания он пристал к берегу в виду Ефиопских гор, где подвергся нападению туземцев. Через пять дней корабль продолжал плавание, а через двенадцать Никитин высадился в Мошкате. Здесь он отпраздновал шестую за время своего странствования Пасху и после девятидневного плавания прибыл в Ормуз, откуда по знакомым местам добрался до расположенного близ Тавриза стана знаменитого завоевателя Западной Азии – Асан-бега, где провел десять дней, чтобы разведать, каким путем можно пробраться на север.

В сентябре 1472 года он через Арцингам направился в Трапезонт. Здесь Никитин подвергся обыску, причем у него «все, что мелочь добренькая, они выграбили все». С большим трудом, вследствие частых бурь на Черном море, удалось мореплавателю добраться до Балаклавы, а оттуда к Кафе, где он облегченно воскликнул: «милостию Божиею преидох три моря». Неизвестно, какой дорогой воротился Никитин на Русь, но можно думать, что возвращался он через Крым и Литву.

Умер Афанасий Никитич, не доехав до Твери, — в Смоленске. Лучшая характеристика Афанасия Никитина и его дневника, внесенного в полном виде в «Софийский временник» под 1475 годом под заглавием «Написание Офонаса тверитина купца, что был в Индеи четыри года, а ходил, сказывают, с Васильем Папиным», — дано академиком И. И. Срезневским. «Как ни кратки записки, оставленные Никитиным, — говорит он, — все же и по ним можно судить о нем как о замечательном русском человеке пятнадцатого века. И в них он рисуется, как православный христианин, как патриот, как человек не только бывалый, но и начитанный, а вместе с тем и как любознательный наблюдатель, как путешественник-писатель, по времени очень замечательный, не хуже своих собратьев иностранных торговцев пятнадцатого века. По времени, когда писаны, его записки принадлежат к числу самых верных памятников своего рода: рассказы ди Конти и отчеты Васко де Гама одни могут быть поставлены вровень с «Хождением» Никитина. Как наблюдатель, Никитин должен быть поставлен не ниже, если не выше современников-иностранцев».

По времени, когда писаны, его записки принадлежат к числу самых верных памятников своего рода: рассказы ди Конти и отчеты Васко де Гама одни могут быть поставлены вровень с «Хождением» Никитина. Как наблюдатель, Никитин должен быть поставлен не ниже, если не выше современников-иностранцев».

Никитин С. Н. | Они открывали Землю!

С. Н. Никитин – географ, геолог и палеонтолог, один из основоположников геоморфологии и организаторов гидрогеологических исследований в России.

Никитин оставил неизгладимый след в нашей науке своими трудами в области описания и объяснения гипсометрии нашей страны, изучения истории развития рельефа, исследования условий питания наших крупнейших рек – Волги и Днепра, изучения следов ледникового периода.

Никитин был крупным деятелем Географического общества и создателем оригинальных учебников географии для средней школы.

Никитин родился 23 января 1851 г. в Москве, в семье преподавателя анатомии Московского университета. Будучи гимназистом, интересовался вопросами ботаники и геологии, сопутствуя в Подмосковных экскурсиях известному геологу Г. Е. Щуровскому. Поступив на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, Никитин продолжал занятия по ботанике у проф. Кауфмана и увлекался лекциями по анатомии. Первая научная работа Никитина была на тему о флоре Новой Земли. По окончании университета он преподавал ботанику и географию в средней школе и выпустил в свет учебник географии. В 1875 г. приступил к чтению лекций по геологии и минералогии на Московских женских естественно-исторических курсах, увлекался этой наукой, начинал на собственные средства геологические исследования. В первый же год организации Геологического комитета (в 1882 г.) молодой Никитин получил приглашение занять в нем место старшего геолога, рядом с А. П. Карпинским и И. В. Мушкетовым.

Будучи гимназистом, интересовался вопросами ботаники и геологии, сопутствуя в Подмосковных экскурсиях известному геологу Г. Е. Щуровскому. Поступив на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, Никитин продолжал занятия по ботанике у проф. Кауфмана и увлекался лекциями по анатомии. Первая научная работа Никитина была на тему о флоре Новой Земли. По окончании университета он преподавал ботанику и географию в средней школе и выпустил в свет учебник географии. В 1875 г. приступил к чтению лекций по геологии и минералогии на Московских женских естественно-исторических курсах, увлекался этой наукой, начинал на собственные средства геологические исследования. В первый же год организации Геологического комитета (в 1882 г.) молодой Никитин получил приглашение занять в нем место старшего геолога, рядом с А. П. Карпинским и И. В. Мушкетовым.

С тех пор его научная деятельность протекала главным образом в геологии. Однако он остался на всю жизнь также и географом. Роль естественноисторических характеристик Никитин ставил исключительно высоко: «Значение… естественно-исторических характеристик районов может быть сравнено лишь с значением известных почвенно-оценочных работ В. В. Докучаева». Широту естественнонаучных интересов Никитин сохранил до конца жизни. «Старая любовь к ботанике то и дело вспыхивает при встречах с оригинальными и интересными ассоциациями растительного мира», – пишут биографы.

Роль естественноисторических характеристик Никитин ставил исключительно высоко: «Значение… естественно-исторических характеристик районов может быть сравнено лишь с значением известных почвенно-оценочных работ В. В. Докучаева». Широту естественнонаучных интересов Никитин сохранил до конца жизни. «Старая любовь к ботанике то и дело вспыхивает при встречах с оригинальными и интересными ассоциациями растительного мира», – пишут биографы.

С. Н. Никитин скончался 6 ноября 1909 г.

Никитин является одним из основоположников геоморфологической науки. «В какую бы сторону ни направлялась деятельность геолога, – писал он, – к определению – как степени участия и развития дислокационных сил, к вопросам географического распространения тех или иных геологических отложений, генезиса многих, особенно поверхностных образований, к решению многих задач прикладного характера – геолог неминуемо и прежде всего обращается к изучению рельефа страны». Никитин исследовал рельеф таких мест, как Московская область, районы верхних течений Волги (с Валдайской возвышенностью), Днепра, Оки, Зауралья.

Он установил, что в современном рельефе страны все еще видны черты древнего рельефа, что рельеф имеет длительную историю своего развития. В Подмосковье Никитин выявил, например, значение неровностей поверхности каменноугольных отложений (рельефа доюрского возраста) и доледникового рельефа для формирования рельефа современного. Никитин первый предложил также вполне объективный метод определения геологического возраста рельефа и высказал много других соображений (например, о закономерностях речного размыва), которые идут впереди одновременно высказанных взглядов германских и американских геоморфологов.

Особенно много интереса Никитин уделил изучению следов ледникового периода. Он считал себя последователем П. А. Кропоткина, автора знаменитого «Исследования о ледниковом периоде», по поводу которого писал: «Все, что можно было положить в основу ледниковой гипотезы, сделано в этом труде, основанном, что всего драгоценнее, на знакомстве с массой фактов и на строго научном изложении точных физических законов».

С. Н. Никитин первый выяснил, что граница ледникового покрова Русской равнины образовала характерный рисунок двух «языков» – днепровского и донского и глубокого выема «межязычья» между ними. Он первый высказал мысль, что задолго до того, как ледниковый покров окончательно растаял, он прекратил свое движение, образовал большие пространства «мертвого» льда: «ледник обширных равнин Германии и России… должен был распасться на множество отдельных ледяных полей, разделенных уже освобожденными ото льда промежутками». Много важных соображений высказал Никитин по поводу истории ледникового периода.

Никитин был знаток и любитель географической карты. Все его работы сопровождаются тщательно составленными гипсометрическими картами, отметками высот и т. д. Он отстаивал необходимость не только собирать гипсометрические данные, но и уметь их истолковывать. Он был современником известной гипсометрической карты А. А. Тилло, первого тщательного изображения рельефа Европейской России. Высоко оценив ее в целом, Никитин вместе с тем правильно отметил основной недостаток карты – отсутствие генетического подхода, отразившегося и на правильности проведения горизонталей. «Новая гипсометрическая карта должна быть составлена не на одном только сопоставлении высотных цифр и связи их линиями и красками, а на началах геологического и физико-географического изучения рельефа и его происхождения, как то требует по единодушному признанию современная географическая наука».

«Новая гипсометрическая карта должна быть составлена не на одном только сопоставлении высотных цифр и связи их линиями и красками, а на началах геологического и физико-географического изучения рельефа и его происхождения, как то требует по единодушному признанию современная географическая наука».

Никитин считал, что изучение рельефа имеет большой практический интерес, например, для водоснабжения. Так он указывал, что в юго-восточных районах Русской равнины нет основания получить воду на высотах, превышающих 150 м абсолютной высоты.

Особенно велико значение работ Никитина в области изучения условий питания наших главных рек – Волги и Днепра. В конце прошлого века, после засухи и голода 1891 г., прогрессивная часть русского общества (в том числе В. В. Докучаев и др.) горячо обсуждала вопрос о причине засух, одним из проявлений которых считали обмеление рек. Никитин предпринял большие работы для изучения этой проблемы. Среди них центральное место заняли гидрогеологические работы. Может быть, нигде так ярко не проявились у Никитина географические тенденции, как в упомянутых специальных исследованиях.

Может быть, нигде так ярко не проявились у Никитина географические тенденции, как в упомянутых специальных исследованиях.

Гидрологические явления Никитин мыслит только как функцию географических факторов, образующих ландшафт данной местности. Поэтому эти исследования характеризуются истинно географическим подходом к их изучению. Таким подходом отличалась большая экспедиция Никитина в Зауральские степи Уральской области и Устюрт, совершенная в 1892 г. Ее задачу сам Никитин определял, как «всестороннее изучение обширного степного пространства между р. Уралом, Каспием и Аральским морем… Главной областью моих работ… – продолжает он, – было физико-географическое и геологическое исследование края».

Руководя гидрогеологическими работами отдела министерства земледелия, Никитин шел от широких географических исследований к выводам прикладного характера. Так именно построены все его монографии о верховьях наших рек. В Волжской монографии он прямо заявляет об этом: «Главная задача настоящего сочинения, как и других отчетов гидрогеологического отдела, дать общую характеристику страны и, в частности, ее водоносности, выяснить вместе с тем, от каких физических условий бассейна зависит современное состояние этой водоносности и те вероятные изменения, которые она претерпела в ряде веков». Водоносность изучается им как производное географического культурного ландшафта: «Валдай и, в частности, истоки Волги являются одной из областей древнейшего расселения оседлого земледельческого племени; условия вопроса о том, как влияло это расселение на изменение и предполагаемое ухудшение условий речного питания… представляет для наших дней существенную задачу».

Водоносность изучается им как производное географического культурного ландшафта: «Валдай и, в частности, истоки Волги являются одной из областей древнейшего расселения оседлого земледельческого племени; условия вопроса о том, как влияло это расселение на изменение и предполагаемое ухудшение условий речного питания… представляет для наших дней существенную задачу».

В окской монографии задача изменения водоносности ставится им не менее широко: «Здесь мы попытаемся только выяснить, в каком состоянии водоносности должно было застать страну заселение ее оседлым земледельческим племенем, ныне здесь обитающим, какие перемены могли произойти с того времени».

Этими переменами могли быть: 1) общие изменения «географического строения» в историческую эпоху, которые автор отрицает; 2) местные «физико-геологические» причины, действующие без участия человека, и 3) причины «культурно-экономические». Все три «причины» следует изучать четырьмя методами: статистико-историческим, геологическим, почвенным, ботаническим, как пишет Никитин, предлагая, собственно говоря, метод географический.

Укажем, наконец, что Никитин в молодые годы занимался школьной педагогической работой в области географии. Его «Элементарный курс географии по синтетическому методу» обнаруживает самобытность молодого педагога-географа. Исходя из признания необходимости начинать с конкретного, Никитин первый выпуск учебника посвящает исключительно географии самой Москвы (Кремль, поверхность, воды, сады, климат Москвы) и Московской губернии. Дальнейшие выпуски охватывают географию России, географию материков и океанов (выпуск «Мироведение»), элементы астрономии.

Значительно позднее, чем был написан «Элементарный курс географии», Никитин вновь вернулся к вопросам географии, как дисциплины учебной и общеобразовательной. В 1896 г. под его редакцией издан Большой географический атлас.

Таков облик крупного ученого Никитина. Географ с первых шагов своей научной деятельности, он оставался им и в геологических своих сочинениях, как признавал это он сам. Точность наблюдений лежала в основе научных работ Никитина, побуждая его предпринимать обширные гипсометрические и библиографические работы. Ясность и последовательность его научного анализа поражают читателя. Ряд его трудов (московская и волжская монографии прежде всего) может быть назван классическими произведениями – подлинной школой научной географической мысли.

Ясность и последовательность его научного анализа поражают читателя. Ряд его трудов (московская и волжская монографии прежде всего) может быть назван классическими произведениями – подлинной школой научной географической мысли.

Объединяя то главное, что дал Никитин для русской географической науки, мы можем считать его прежде всего и больше всего одним из создателей русской геоморфологии (вместе с П. А. Кропоткиным и И. В. Мушкетовым). Геоморфологические идеи Никитина следует поставить рядом с идеями признанных основателей современной геоморфологии. В плеяде их имен должно стоять и имя Никитина.

Список литературы

- Марков К. К. Сергей Николаевич Никитин / К. К. Марков // Отечественные физико-географы и путешественники. – Москва : Государственное учебно-педагогическое изд-во мин-ва просвещения РСФСР, 1959. – С. 445-449.

Никитин Сергей Николаевич | Encyclopedia.com

( д. Москва, Россия, 4 февраля 1851 г.; д. Санкт-Петербург, Россия, 18 ноября 1909 г.)

Санкт-Петербург, Россия, 18 ноября 1909 г.)

геология.

Отец Никтина был прозектором анатомического факультета Московского университета. Еще будучи гимназистом, мальчик увлекался естественными науками, особенно ботаникой и геологией. В 1867 году он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. После окончания в 1871 г. Никитин преподавал ботанику и географию в средних школах. Был одним из организаторов Московских женских курсов естественной истории, где читал лекции по минералогии и геологии. Параллельно изучал палеозойские и мезозойские отложения Русской платформы. В 1878 году Никитин получил степень магистра за работу по аммонитам.

В 1882г., когда было основано Русское геологическое управление, он был избран его старшим геологом. Занимаясь стратиграфией Русской платформы, исследовал каменноугольные месторождения Московского бассейна и пермские отложения предгорий Урала. Он предложил название «татарский слой» для горизонтов верхней перми; разделил юрские отложения по аммонитам на семь палеонтологических зон; и установил филогенетический ряд келловейских и оксфордских аммонитов. Никитин был дарвинистом, который ввел эволюционную теорию в палеонтологию беспозвоночных. Он составил стратиграфическую схему верхнемеловых отложений России, сопоставив их с соответствующими отложениями Западной Европы, и определил северную границу распространения верхнемеловых остатков. Никитин придавал большое значение изучению четвертичных отложений, выделяя в России десять типов районов по геологическим типам ледниковых отложений. Относительно происхождения лесса он отстаивал эоловую гипотезу.

Никитин был дарвинистом, который ввел эволюционную теорию в палеонтологию беспозвоночных. Он составил стратиграфическую схему верхнемеловых отложений России, сопоставив их с соответствующими отложениями Западной Европы, и определил северную границу распространения верхнемеловых остатков. Никитин придавал большое значение изучению четвертичных отложений, выделяя в России десять типов районов по геологическим типам ледниковых отложений. Относительно происхождения лесса он отстаивал эоловую гипотезу.

Никитин положил начало систематическим гидрогеологическим и гидрологическим исследованиям в России. Участвуя в организованных Геологической службой экспедициях для изучения южных засушливых районов путем исследования истоков русских рек, он обобщил полученный материал и опубликовал ряд работ. Эти исследования имели большое значение для развития сельского хозяйства. Он изучил условия залегания подземных вод в Московской области и показал возможность использования артезианских скважин для снабжения столицы. с 19С 07 по 1909 г. он был президентом Гидрологического комитета. Он представил свои выводы об условиях артезианского водоснабжения городов и о гидрогеологических условиях железнодорожных районов.

с 19С 07 по 1909 г. он был президентом Гидрологического комитета. Он представил свои выводы об условиях артезианского водоснабжения городов и о гидрогеологических условиях железнодорожных районов.

С 1905 по 1907 год Никитин возглавлял экспедицию по изучению геологического строения Мугоджарской возвышенности. В последние годы жизни по просьбе императорского горного ведомства занимался вопросами предотвращения затопления соляных копей на Урале. Никитин был хорошо знаком с геологической литературой и издал библиографический справочник, Русская геологическая библиотека («Российская геологическая библиотека», 1886–1900), обзоры русской и общей геологии.

В 1883 г. Петербургская академия наук присудила Никитину Гельмерсеновскую премию за его палеонтологические труды, а в 1894 г. Русское географическое общество наградило его Константиновской медалью. В 1902 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.

I. Оригинальные работы. Самыми важными произведениями Никитина являются «Аммонити группы Амальфей funiferus» («Аммониты группы Amalthcus ftwiferus’ »), в Bulletin de la Societe impérkile ties naturatistes de Moscou н. с. 3 (1878), 81–160; «Дарвинизм и вопросы формы в современной палеонтологии», в Мысль (Санкт-Петербург), вып. 8 (1881), 144–170; нет. 9 (1881), 229–245; «Юрские образования между Рыбинском, Мологой и Мышкиным», в Материалы для геологии России , 10 (1881), 199 331; Послетретичные отложения Германии в их отношении к соответствующим образованиям России. 3–4 (1886), 133–185; «Следы мелового периода в Центральной России», в Трудах Геологического комитета , 5 , № 2 (1888), 1–205; и «Указатель литературы по буровым на воду скважинам в России», подп. к Известия Геологического комитета , 29 (1911).

с. 3 (1878), 81–160; «Дарвинизм и вопросы формы в современной палеонтологии», в Мысль (Санкт-Петербург), вып. 8 (1881), 144–170; нет. 9 (1881), 229–245; «Юрские образования между Рыбинском, Мологой и Мышкиным», в Материалы для геологии России , 10 (1881), 199 331; Послетретичные отложения Германии в их отношении к соответствующим образованиям России. 3–4 (1886), 133–185; «Следы мелового периода в Центральной России», в Трудах Геологического комитета , 5 , № 2 (1888), 1–205; и «Указатель литературы по буровым на воду скважинам в России», подп. к Известия Геологического комитета , 29 (1911).

II. Вторичная литература См. Чернышев Ф.Н. Никитин Сергей Николаевич // Известия Императорской академии наук . 6-я серия. 18 (1909), 1171–1173; Чернышев Ф.Н., Борисяк А.А., Тихонович Н.Н., Пригоровский М.М. Памяти Сергея Николаевича Никитина («Воспоминания…. Никитина»), в Известия Геологического комитета , 28 , нет. 10 (1909), 1–51; Карлов Н.Н., “С. Н. Никитин и значение его работы для развития отечественных геологических наук» («С. Н. Никитин и значение его работ для развития отечественных геологических наук»), в кн. 1 (1953), 157–180.

10 (1909), 1–51; Карлов Н.Н., “С. Н. Никитин и значение его работы для развития отечественных геологических наук» («С. Н. Никитин и значение его работ для развития отечественных геологических наук»), в кн. 1 (1953), 157–180.

Ирина В. Батюшкова

Моя история OUS: Петр Никитин

Второкурсник-географ Петр Никитин из Стейтен-Айленда, Нью-Йорк, именно на Кандидатском дне он понял, что Вилланова – это место для него. «Я влюбился, потому что сообщество было просто фантастическим, — говорит Питер. «Все были так счастливы, и кампус был прекрасен, это был отличный день, я просто был очень счастлив, и мне казалось, что это то, что мне нужно».

Питер говорит, что после того, как ему поставили диагноз аутизм, он нашел свой дом в Вилланове благодаря LEVEL, студенческой группе, созданной для преодоления разрыва между учащимися с различными способностями и ограниченными возможностями. «LEVEL был величайшей вещью, — говорит он. «УРОВЕНЬ действительно заставил меня завести новых друзей, потому что летом перед поступлением в колледж мне сказали, что я в спектре аутизма. Зная это, я подумал: «Хорошо, мне нужно найти группу, которая принимает людей с ограниченными возможностями».

Зная это, я подумал: «Хорошо, мне нужно найти группу, которая принимает людей с ограниченными возможностями».

«У каждого есть такая удивительная история», — добавляет он. «У меня много друзей без инвалидности, и у меня много друзей с разными инвалидностями, а также у меня есть друзья с такой же инвалидностью. LEVEL проводит такие мероприятия, которых на самом деле не делает ни одна другая организация. У них есть свой ритрит, свои танцы, банкет, концерт… все, что я сделал с LEVEL, было величайшим опытом».

В кампусе Питер также участвует в Сообществе второкурсников по обучению служению (SSLC). «Мне нравится оказывать влияние, — говорит он. «Я служу людям и действительно вношу свой вклад и поддерживаю отношения с людьми, которые отличаются от меня, и людьми, которые в ком-то нуждаются, поэтому в прошлом семестре я служил в Laurel House, приюте для домашнего насилия. Мы наблюдали за детьми, пока их мамы ходили на групповую терапию, а затем в этом семестре я работаю в бесплатной столовой Face to Face, обслуживаю гостей и все такое, и у них обоих был отличный опыт».

Имея специализацию по географии и дополнительные специальности по изучению России и мира и справедливости, Питер надеется в ближайшем будущем изучать географию за границей, возможно, в Винчестерском университете в Великобритании. «Я хотел найти университет с сильной географической программой, но я также хотел университет поменьше, в котором не так дорого жить, и за пределами большого города, но не слишком далеко, с большим количеством клубов и организаций и принимающих студенты, как и Вилланова», — говорит он.

«Меня очень интересует картография», — говорит Питер и надеется в будущем сделать карьеру в области географии и картографии. «Я слышал, что картографическое программное обеспечение ГИС [геоинформационной системы] — это действительно хороший навык, поэтому я думаю, что я бы что-то с этим сделал», — говорит он. «Я делаю карты в свободное время практически из всего, и я думаю, что иметь более сильное программное обеспечение для этого было бы здорово».

«Я также хотел бы служить любым возможным способом, поэтому, если я смогу получить работу, которая помогает развивающимся сообществам и странам и тому подобное, это было бы здорово», — добавляет Питер. «Я слышал, что специалисты по географии работают в африканских сообществах, занимающихся картографированием, планированием и прочим, и это было бы просто потрясающе, потому что меня действительно интересуют другие части мира, а я всю жизнь прожил в Соединенных Штатах. Вот почему я так рада учиться за границей!»

«Я слышал, что специалисты по географии работают в африканских сообществах, занимающихся картографированием, планированием и прочим, и это было бы просто потрясающе, потому что меня действительно интересуют другие части мира, а я всю жизнь прожил в Соединенных Штатах. Вот почему я так рада учиться за границей!»

Питер говорит, что больше всего в Вилланове ему больше всего нравились друзья, которых он завел, и опыт, которым он с ними поделился. «У меня здесь так много друзей. У нас были вечера настольных игр и вечера кино, мы говорили обо всем, моя любимая часть определенно тусовалась с другими людьми и, конечно же, большие события LEVEL», — говорит он.

«Я действительно не хочу, чтобы «после Виллановы» существовало. Я просто хочу быть здесь до конца своей жизни, потому что это лучшее, что когда-либо случалось со мной — лучшие люди, которых я когда-либо встречал, лучшее, что я когда-либо делал, и я так благодарен за это. этот опыт, который у меня есть».

В качестве стажера по истории и опыту в Отделе студентов бакалавриата Университета Виллановы первокурсница Грасиела Петрелли делится историями, опытом и достижениями студентов Колледжа свободных искусств и наук Виллановы.