195 лет со дня восстания декабристов

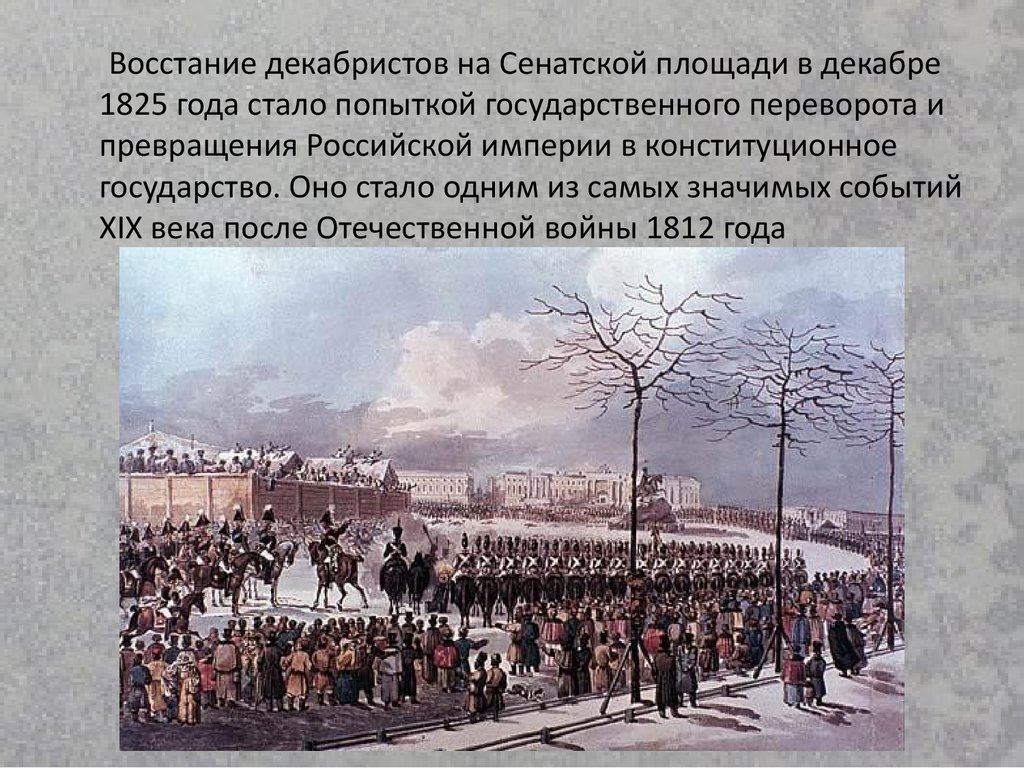

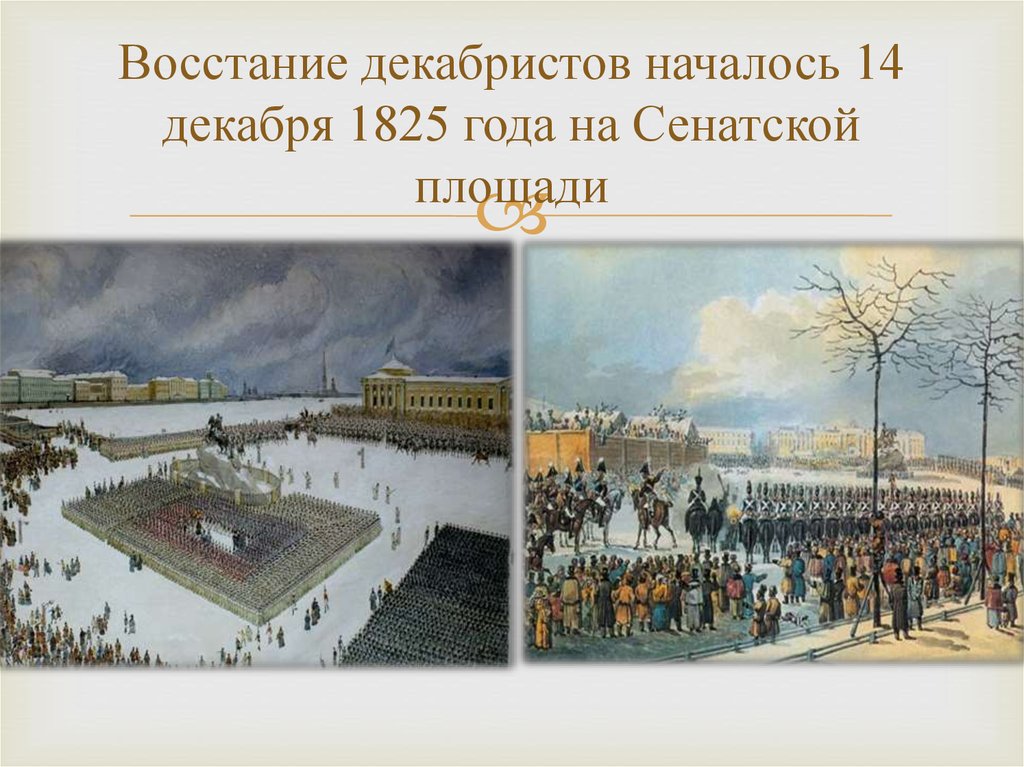

Восстание декабристов на Сенатской площади, произошедшее 195 лет назад, 14 (26) декабря 1825 г., стало определяющим для дальнейшего развития России и разделило ее историю на «до восстания» и «после».

Отечественная война 1812 г. и последовавшие за ней заграничные походы серьезно повлияли на русское дворянство и офицерство. Во-первых, они ощутили себя победителями, обезоружившими самую мощную армию тогдашней Европы. А во-вторых, они увидели другую жизнь, отличную от той, что они знали в России, – с Конституциями, парламентами и без крепостного права. Офицеры и дворяне, побывавшие в Европе, были, в большинстве своем, молодыми людьми, воспитанными на идеях Просвещения о гражданских правах, свободе и представительном правлении. Они захотели воплотить их в жизнь по примеру увиденных ими европейских стран.

В 1816 г. было создано первое тайное общество, обсуждавшее политические вопросы и будущее обустройство России, – Союз спасения (позже оно было переименовано в Общество истинных и верных сынов Отечества). Поначалу в него входило не так много людей, но вскоре Союз стал расширяться, в связи с чем общество было распущено и воссоздано в 1818 г. в виде более многочисленного и организованного Союза благоденствия. Его участники обсуждали «главные язвы России» и пути их преодоления: учреждение представительного правления, ликвидация крепостного права и абсолютной монархии.

Поначалу в него входило не так много людей, но вскоре Союз стал расширяться, в связи с чем общество было распущено и воссоздано в 1818 г. в виде более многочисленного и организованного Союза благоденствия. Его участники обсуждали «главные язвы России» и пути их преодоления: учреждение представительного правления, ликвидация крепостного права и абсолютной монархии.

Однако вскоре стало ясно, что члены Союза благоденствия расходятся в представлениях о будущем России и способах его достижения. В 1821 г. Союз был упразднен, разделившись на радикальное Южное общество, располагавшееся на Украине, и умеренное Северное общество в Петербурге. Представители обществ по-разному смотрели на то, какое правление должно быть в России и какие инструменты можно для этого использовать. Но, несмотря на отличия в программах, у обществ был общий план действий: ввести в России другое правление, для чего выступить в 1826 г. во время учений.

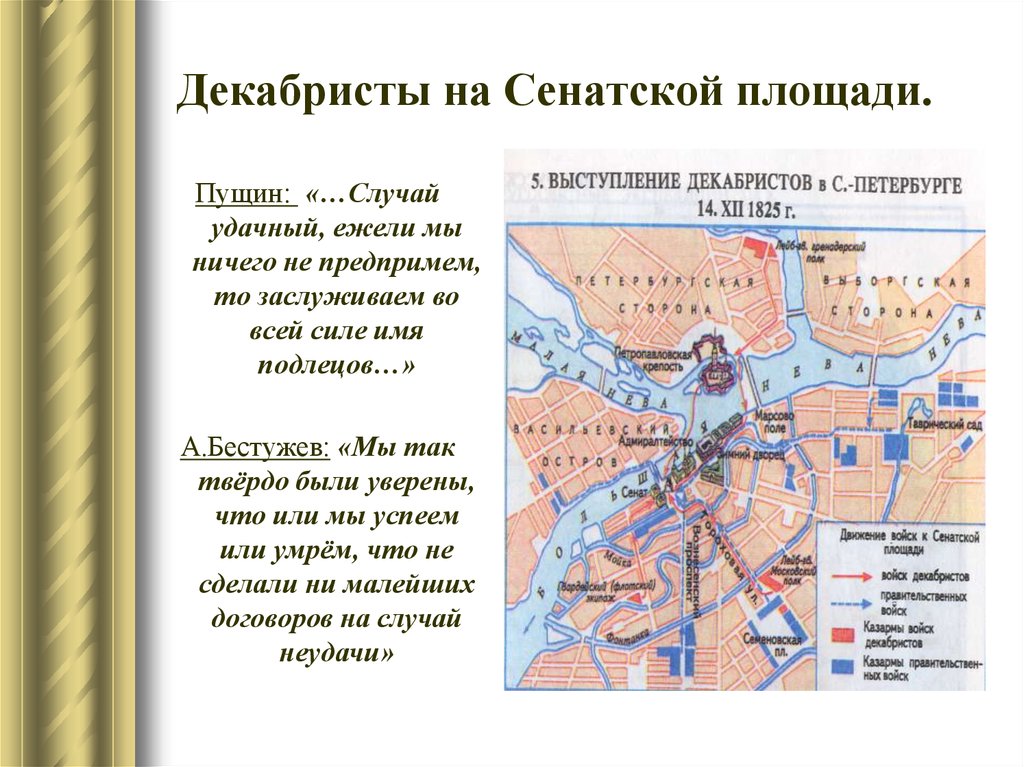

Но судьба внесла свои коррективы. 19 ноября 1825 г. в Таганроге внезапно скончался император Александр I – главный объект заговора обществ. Следующим императором, как ожидалось, должен был стать великий князь Константин, брат умершего царя. Однако оказалось, что существовало завещание Александра, который передавал престол другому брату, Николаю. К тому же сам Константин не особо желал становиться императором. В итоге династических перипетий возникла ситуация междуцарствия, которой и решили воспользоваться будущие декабристы. Членами Северного общества был продуман план восстания, которое было назначено на 14 декабря – день новой присяги сановников и войск.

в Таганроге внезапно скончался император Александр I – главный объект заговора обществ. Следующим императором, как ожидалось, должен был стать великий князь Константин, брат умершего царя. Однако оказалось, что существовало завещание Александра, который передавал престол другому брату, Николаю. К тому же сам Константин не особо желал становиться императором. В итоге династических перипетий возникла ситуация междуцарствия, которой и решили воспользоваться будущие декабристы. Членами Северного общества был продуман план восстания, которое было назначено на 14 декабря – день новой присяги сановников и войск.

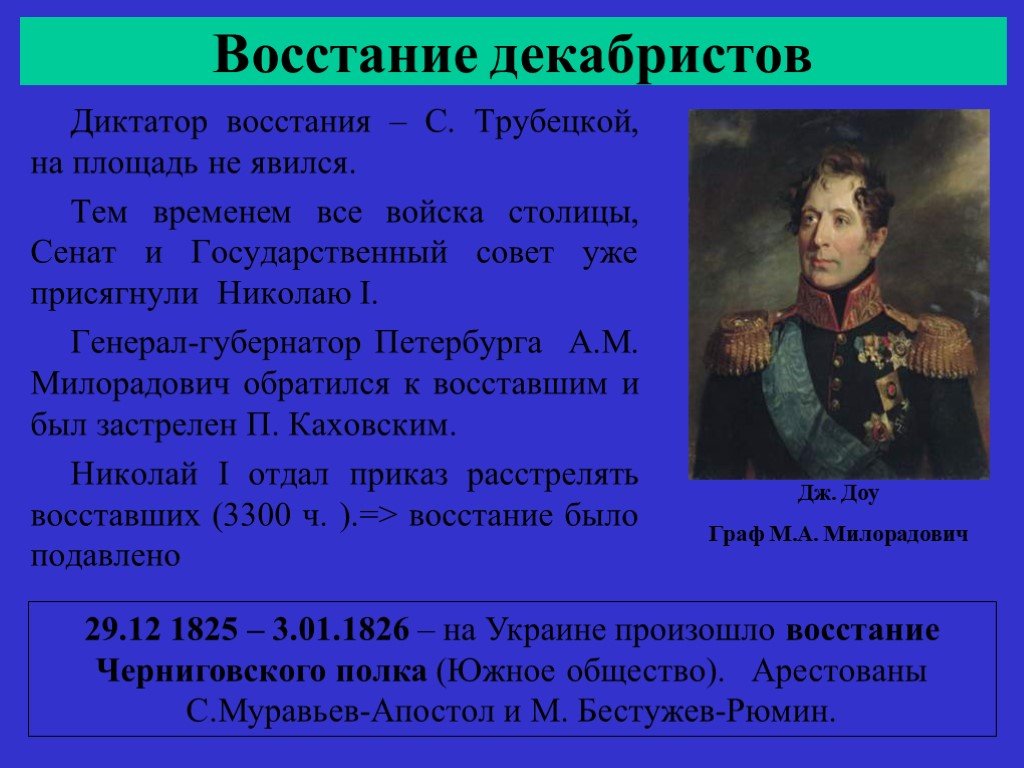

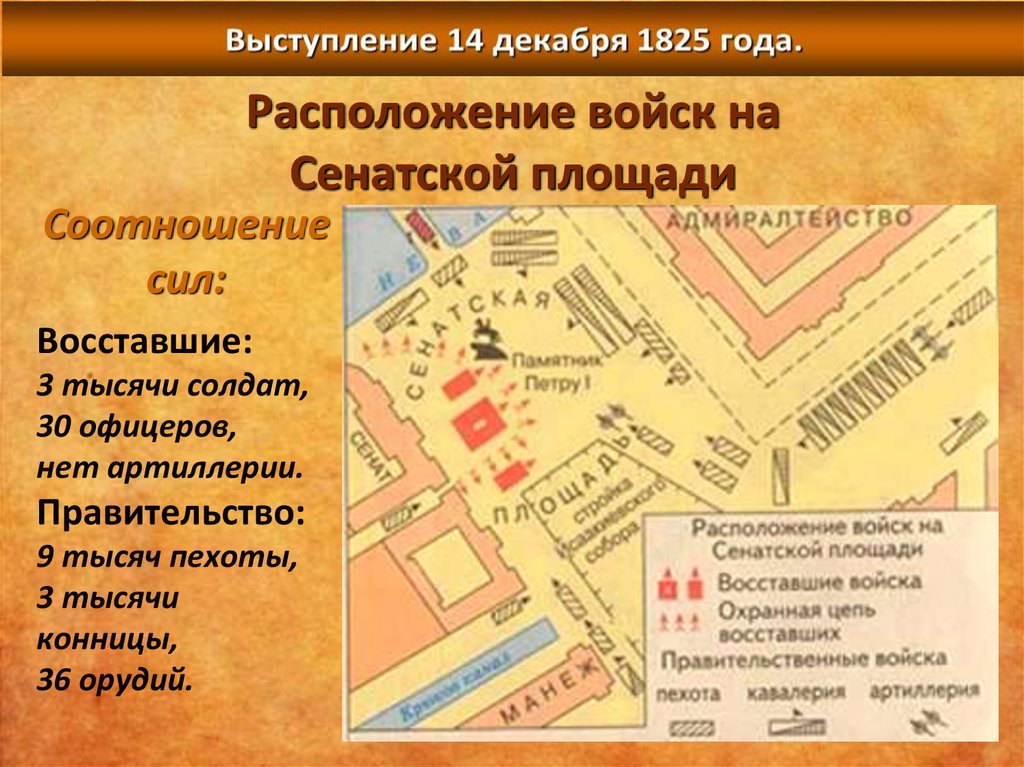

Заговорщики решили воспрепятствовать восшествию на трон нового императора Николая, через Сенат объявить о низложении старого правления, введении гражданских свобод, отмене крепостного права и создании временного правления. Утром 14 декабря на Сенатскую площадь были выведены солдаты нескольких полков и матросы Гвардейского морского экипажа. Однако почти сразу восстание пошло не по заранее утвержденному плану. Выжидательная позиция, занятая руководителями восстания, сыграла на руку Николаю и верным ему войскам. К вечеру восстание было подавлено, практически сразу начались аресты и допросы. Вскоре к следствию были привлечены и участники Южного общества, которое попыталось также организовать восстание Черниговского полка на Украине.

Выжидательная позиция, занятая руководителями восстания, сыграла на руку Николаю и верным ему войскам. К вечеру восстание было подавлено, практически сразу начались аресты и допросы. Вскоре к следствию были привлечены и участники Южного общества, которое попыталось также организовать восстание Черниговского полка на Украине.

Следствие было завершено в июне 1826 г., а 12 июля специально учрежденный Верховный уголовный суд огласил приговор. Пятерых декабристов приговорили к смертной казни, а более 100 человек осуждались на каторжные работы и поселение в Сибири. На этом, казалось, навсегда закончилась история декабристов, но она в итоге только началась.

Восстание декабристов

Дорогие друзья, к сожалению мне не удалось разместить любопытную информацию на сайте в декабре, но хочется , чтобы вы с ней познакомились.

Это конечно восстание декабристов, которое произошло 25 декабря 1825 года. Но мы будем говорить не о самом событии, а о домах, в Петербурге которые так или иначе связаны с декабристами. Обычно, когда говорят о декабристах, вспоминают Сенатскую площадь, где и произошло восстание.

Обычно, когда говорят о декабристах, вспоминают Сенатскую площадь, где и произошло восстание.

Памятник на месте их казни на кронверке

И памятник на предполагаемом месте их захоронения, на Уральской улице.

Есть в Петербурге несколько старинных домов, которые неотделимы от истории декабризма на всем протяжении существования тайных обществ, начиная от дружеских кружков, предшествовавших их созданию и кончая собраниями, где разрабатывались планы подготовки восстания 14 декабря. Декабристы встречались в них постоянно. Эти дома были центрами передовой литературной и общественной жизни столицы.

Первым среди них следует назвать трехэтажный особняк на набережной Фонтанки (д.20). Он принадлежал министру народного просвещения князю А.Н. Голицыну. Здание построено в 1787-1790 гг. с характерной для этого периода классической колоннадой; автор проекта неизвестен. Угловые части дома скруглены и являются, возможно, результатом позднейшей переделки фасада. Южная часть здания с воротами во двор также пристроена позднее.

Южная часть здания с воротами во двор также пристроена позднее.

Первым владельцем дома был обер-прокурор Сената П.В. Неклюдов. В 1792г. особняк перешел в собственность Е.И. Вадковской, которая в 1811г. продала его казне. Первоначально предполагалось поместить здесь департамент уделов, однако в 1812 дом был передан близкому другу Александра I — вновь назначенному министру просвещения и духовных дел князю А.Н. Голицыну.

Во второй половине 1810-х годов Голицын предоставил третий этаж своему приятелю А.И. Тургеневу, служившему в министерстве Голицына директором департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. С тех пор этот дом известен в истории города как «дом Тургеневых».

Семья Тургеневых внесла большой вклад в русскую культуру конца XVIII — первой половины XIX в. Глава семьи И.П. Тургенев был директором Московского университета, известным деятелем просвещения, масоном и другом Н.И. Новикова. Старший его сын — Сергей Иванович, известный юрист и дипломат,- был близок со многими декабристами.

А.И. Тургенев (1785-1846), влиятельный петербургский сановник, широко известный в литературных и научных кругах, друг семьи Пушкиных и Жуковского, принадлежал к интереснейшим людям своего времени. Он воспитывался в Московском благородном пансионе, затем служил в министерстве юстиций, принимал участие в комиссии составления законов, сопровождал Александра I в заграничных поездках. В 1810г. поступил в министерство Голицына и одновременно служил помощником статс-секретаря в Государственном совете. В 1824г., после реорганизации министерства духовных дел и народного просвещения, остался только членом комиссии составления законов. В 1816г. к А.И. Тургеневу приехал из Пруссии его брат Н.И. Тургенев, и с тех пор их квартира стала постоянным местом сборов передовой молодежи столицы.

Н.И. Тургенев (1789-1871), известный декабрист и ученый-экономист, был, по выраженению И.С. Тургенева, его памяти некролог, «один из самых замечательных и… благороднейших русских людей».

Лишь спустя 30 лет, уже после смерти Николая I, изгнанник мог вновь посетить родину. Умер Н.И. Тургенев в Париже, оставив интереснейшее сочинение «Россия и русские».

Умер Н.И. Тургенев в Париже, оставив интереснейшее сочинение «Россия и русские».

Сравнительно недалеко от дома, где жили Тургеневы, на противоположном берегу Фонтанки, у Аничкова моста, стоит дом, в котором жили декабристы Муравьевы (наб. Фонтанки, д.25). В начале XIX в., когда он перешел в собственность семьи Муравьевых, дом был трехэтажным и сравнительно небольшим. Архитектурный облик этой типичной для конца XVIII в. постройки был чрезвычайно прост: фасад украшал лишь скромный фронтон. Первоначально дом принадлежал петербургскому купцу А. Кружевникову. Екатерина Федоровна Муравьева, мать братьев-декабристов Никиты и Александра, приобрела его в октябре 1814г., переехав в Петербург из Москвы после смерти мужа. Первые три этажа и в наши дни сохраняют свой прежний облик, верхние два надстроены. Внутренняя отделка дома значительно изменена.

Семья Муравьевых принадлежала к лучшим представителям дворянской интеллигенции конца XVIII — первой четверти XIX в.

Н.М. Муравьев был одним из образованнейших людей своего времени. История, политическая экономия, публицистика, право, социология — вот далеко не полный перечень областей, в которых он работал. М.С. Лунин писал, что Н. Муравьев «один стоил целой академии». А.С. Пушкин называл его человеком «умным и пылким» и с уважением относился к его трудам по истории России. «Любовь к науке, приятный характер, восторженный патриотизм» — такие характерные черты своего старшего брата отмечал А.М. Муравьев.

История, политическая экономия, публицистика, право, социология — вот далеко не полный перечень областей, в которых он работал. М.С. Лунин писал, что Н. Муравьев «один стоил целой академии». А.С. Пушкин называл его человеком «умным и пылким» и с уважением относился к его трудам по истории России. «Любовь к науке, приятный характер, восторженный патриотизм» — такие характерные черты своего старшего брата отмечал А.М. Муравьев.

Как и все руководители тайных обществ, он был осужден на вечную каторгу, замененную двадцатилетней, и вскоре по отбытии срока наказания в 1843г. Умер в Сибири.

Старинный трехэтажный дом на наб. Мойки (ныне д.14), украшенный по фасаду овальными нишами, связан с именем декабриста И.И. Пущина. Возведен он в XVIII в. Участок дома, выходивший другой стороной на Большую Конюшенную ул., с середины XVIII в. принадлежал семье Пущиных. Первым его владельцем был адмирал Петр Пущин, сыгравший большую роль в истории русского флота в XVIII в. Его сын Иван также служил на флоте генерал-интендантом. Внук адмирала декабрист И.И. Пущин провел в этом доме свое детство и все годы службы в Петербурге после окончания Лицея. Здесь же он был арестован 15 декабря 1825г.

Внук адмирала декабрист И.И. Пущин провел в этом доме свое детство и все годы службы в Петербурге после окончания Лицея. Здесь же он был арестован 15 декабря 1825г.

В Петербурге существовал еще один центр декабристов и их единомышленников. Это квартира поэта А.И. Одоевского (1802-1839). Молодой офицер лейб-гвардии конного полка, он получил прекрасное домашнее образование, увлекался философией и литературой. В 1823г. сблизился с кружком передовой молодежи. По свидетельству современников, «умный, красивый, благородный, кроткий и добрый» Одоевский имел много друзей. Он был духовным питомцем и любимым другом А.С. Грибоедова. Дружеские отношения связывали его с Рылеевым и А. Бестужевым, при содействии которых в начале 1824г. он вступил в Северное общество. Однако последовательным революционером А.И. Одоевский не стал, и первое же серьезное испытание — арест и допрос — сломило его.

Жил Одоевский в доме коллежского асессора В.В. Погодина на Торговой ул. Осенью 1824г. на Торговой у Одоевского поселился вернувшийся с Кавказа А. С. Грибоедов.

С. Грибоедов.

К концу 1824г. Одоевский переехал с Торговой ул. на Исаакиевскую пл., в дом Булатовых, напротив строившегося собора. Этот дом стал в начале XIX в. собственностью братьев Булатовых. Старший из братьев, полковник Александр Михайлович, был членом Северного общества. После его ареста и смерти в 1826г. младший брат продал дом ламповому мастеру Китнеру и уехал из Петербурга.

Вместе с Одоевским на Исаакиевскую пл. переехал и Грибоедов, пробывший в Петербурге до мая 1825г. В это время весь город говорил о новой пьесе Грибоедова «Горе от ума».

У Одоевского постоянно собирались любители литературы переписывать «Горе от ума» под диктовку. Большинство из них было офицеры — членами Северного общества. При служебных и отпускных поездках они хотели иметь с собой списки, чтобы распространять комедию в провинции. «Несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтобы в несколько рук списывать комедию под диктовку»,- вспоминал Д.И. Завалишин.

В обширной квартире Одоевского устраивались и совещания членов Северного общества. Здесь часто бывали Рылеев, А. Бестужев, Пущин, Каховский, Завалишин. А. Бестужев на некоторое время даже переехал к Одоевскому из дома Российско-Американской компании в связи с возвращением из деревни семьи Рылеева. Как уже упоминалось, незадолго до восстания сюда переселился и Кюхельбекер.

Здесь часто бывали Рылеев, А. Бестужев, Пущин, Каховский, Завалишин. А. Бестужев на некоторое время даже переехал к Одоевскому из дома Российско-Американской компании в связи с возвращением из деревни семьи Рылеева. Как уже упоминалось, незадолго до восстания сюда переселился и Кюхельбекер.

Из этой квартиры Одоевский 13 декабря 1825г. ушел в свой последний караул в Зимний дворец. Оттуда утром он направился на Сенатскую площадь, а затем в казармы своего полка, где пытался удерживать конногвардейцев, когда явился Милорадович, чтобы вывести полк против восставших.

Осужденный по четвертому разряду, Одоевский свыше 10 лет провел в Сибире, а в 1837г. был зачислен рядовым в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Здесь Одоевский стал сослуживцем по полку и близким другом М.Ю. Лермонтова. Умер поэт в возрасте 37 лет от малярии в Псезуапсе во время экспедиции на восточный берег Черного моря.

И это далеко не все адреса домов, которые так или иначе связаны с декабристами, если вы хотите узнать больше, рекомендую вам замечательную книгу: «Декабристы в Петербурге» авторы Г. А Принцева и Л.И.Бастарева.

А Принцева и Л.И.Бастарева.

4.2: Восстания и революции — Гуманитарные науки LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 20771

- Christopher Brooks

- Portland Community College

Как оказалось, им не пришлось долго ждать, чтобы привести в действие военные обязательства Священного Альянса. Первое либеральное восстание против консервативного монарха произошло сразу после Венского конгресса в стране, которая традиционно была одним из самых консервативных государств Европы: в Испании.

В наполеоновский период испанские либеральные интеллектуалы оказались в затруднительном положении. Их страной управляла иностранная держава, Франция, которая облагала ее налогами и извлекала ресурсы для своих войн, но в то же время представляла собой наибольшую надежду на либеральные реформы. Французская революция была для либералов всей Европы символом прогресса, даже если они и опасались террора. Когда испанское сопротивление возникло против французов при Наполеоне, его возглавил союз консервативных священников и крестьян, а также консервативной знати. Большинство испанских либералов в конечном итоге поддержали сопротивление, но они все еще надеялись, что постнаполеоновский порядок приведет к либеральным реформам испанской монархии.

Их страной управляла иностранная держава, Франция, которая облагала ее налогами и извлекала ресурсы для своих войн, но в то же время представляла собой наибольшую надежду на либеральные реформы. Французская революция была для либералов всей Европы символом прогресса, даже если они и опасались террора. Когда испанское сопротивление возникло против французов при Наполеоне, его возглавил союз консервативных священников и крестьян, а также консервативной знати. Большинство испанских либералов в конечном итоге поддержали сопротивление, но они все еще надеялись, что постнаполеоновский порядок приведет к либеральным реформам испанской монархии.

К концу наполеоновского периода испанское представительное собрание, кортесов , одобрило либеральную конституцию. Однако, вернувшись к власти, восстановленный испанский король Фердинанд VII отказался признать конституцию, а также отказался созвать кортесов . С одобрения других консервативных монархий Европы Фердинанд, по сути, перешел к тому, чтобы повернуть время в Испании вспять, к дореволюционному периоду.

Фердинанд смог заставить Испанию вернуться к старому порядку, но он оказался не в состоянии подавить движение за независимость в американских колониях Испании. В 1816 г. началось антииспанское восстание в Аргентине, которое вскоре перекинулось на другие колонии. К 1824 году вся Центральная и Южная Америка стали независимыми. В разгар неудачи испанских военных экспедиций по остановке революций в 1820 году союз либеральных политиков и военных устроил переворот против Фердинанда и начал преобразование Испании в либеральное государство.

Рисунок 4.2.1: Архиконсервативный испанский король Фердинанд VII Испанский либеральный переворот 1820 года стал первым серьезным испытанием приверженности Священного союза предотвращению революций в Европе. Верные своей форме, континентальные члены альянса поддержали 200-тысячную французскую армию во вторжении в Испанию и восстановлении Фердинанда на троне. Либералов преследовали и преследовали, и следующие несколько десятилетий в Испании по существу правил архиконсервативный порядок.

Следующий либеральный бунт произошел в самом консервативном политическом контексте Европы того времени: в России. В конце наполеоновских войн некоторые русские офицеры в царской армии подверглись паре родственных разоблачений. Во-первых, они восхищались храбростью и верностью своих солдат, все они были набраны из рядов крепостных. В свою очередь, они испытали Запад на собственном опыте, когда русские армии сражались с войсками Наполеона, а затем во время оккупации Франции. Там явная отсталость России контрастировала с динамизмом и жизненной силой, которую они обнаружили во французском обществе (особенно в самом Париже). Офицеры пришли к выводу, что крепостное право в корне аморально и совершенно несовместимо с надеждой на прогресс в России. Таким образом, когда русские армии вернулись домой после Венского конгресса, возник заговор либеральных офицеров, намеревавшихся создать либеральный политический порядок для российского государства после смерти стареющего, фанатично религиозного и архиконсервативного царя Александра I.

Офицеры пришли к выводу, что крепостное право в корне аморально и совершенно несовместимо с надеждой на прогресс в России. Таким образом, когда русские армии вернулись домой после Венского конгресса, возник заговор либеральных офицеров, намеревавшихся создать либеральный политический порядок для российского государства после смерти стареющего, фанатично религиозного и архиконсервативного царя Александра I.

Через десять лет (в 1825 г.) он действительно умер, результатом чего стало восстание «декабристов». В годы, последовавшие за поражением Наполеона, заговор армейских офицеров привел в действие планы, направленные на то, чтобы заставить правительство принять либеральные реформы, особенно конституцию, гарантирующую основные права и освобождающую крепостных. Когда в декабре 1825 года был коронован новый царь Николай I, офицеры устроили мятеж на площади перед царским дворцом в Санкт-Петербурге, надеясь, что армия в целом встанет на их сторону и заставит царя принять реформы. Вместо этого после напряженного дня ожидания верные царю войска открыли огонь и подавили восстание.

Восстание декабристов было единственной попыткой проведения либеральных реформ в России XIX века; до 1905 года должна была произойти следующая революция. Николай I был крайним реакционером, лично руководившим полицейским расследованием заговора декабристов и создавшим первую в Европе тайную полицию — Третье отделение. Он перешел к длительному правлению (годы правления 1825 — 1855), руководствуясь определенными им для Российского государства принципами: самодержавие, православие, народность. В последующие десятилетия малейшее проявление инакомыслия со стороны русского подданного становилось основанием для заключения или ссылки в сибирскую тюрьму-деревню, и таким образом сдерживались политические и социальные изменения, охватившие остальную Европу. Царская власть осталась нетронутой, но русское общество (и российская экономика) пребывали в застое.

Несмотря на то, что восстание декабристов потерпело поражение, в самом сердце «западной цивилизации» — в Греции — бушевал еще один мятеж. Балканы, включая не только Грецию, но и такие территории, как Босния, Сербия и Македония, сотни лет были частью Османской империи. Там преимущественно христианские подданные османов пользовались официальной религиозной терпимостью, но их раздражало налоговое бремя, и к концу восемнадцатого века все больше возмущались «иностранным» правлением турок. Это негодование срослось вокруг новой политической идеологии национализма к началу девятнадцатого века — точно так же, как «немцы» возмущались консервативным австрийским режимом, а поляки ненавидели русское и прусское государства, разделившие польскую территорию, греков (а также сербов, хорватов, и другие народы Балкан) все чаще считали себя автономными народами, искусственно управляемыми иностранной державой.

Балканы, включая не только Грецию, но и такие территории, как Босния, Сербия и Македония, сотни лет были частью Османской империи. Там преимущественно христианские подданные османов пользовались официальной религиозной терпимостью, но их раздражало налоговое бремя, и к концу восемнадцатого века все больше возмущались «иностранным» правлением турок. Это негодование срослось вокруг новой политической идеологии национализма к началу девятнадцатого века — точно так же, как «немцы» возмущались консервативным австрийским режимом, а поляки ненавидели русское и прусское государства, разделившие польскую территорию, греков (а также сербов, хорватов, и другие народы Балкан) все чаще считали себя автономными народами, искусственно управляемыми иностранной державой.

В 1821 году греческий принц по имени Александр Ипсилантис организовал восстание, в основе которого лежало требование создания греческого государства. Серия восстаний произошла в Греции и на различных островах Эгейского моря. Несмотря на то, что Османская империя была номинальным союзником членов Священного союза и официальной частью системы Конгресса, и несмотря на то, что греческое восстание было именно тем, для предотвращения которого был организован Священный союз.

После того, как сообщения о турецкой резне греков были обнародованы в Европе, Священный союз потребовал, чтобы Турция предоставила Греции независимость. Османы отказались, поэтому в 1827 году объединенный флот Великобритании, Франции и России потопил османский флот. Бои между повстанцами и османами продолжались в течение нескольких лет, при поддержке повстанцев со стороны европейских держав (и России, фактически объявившей войну в 1829 году), а в 1833 году османы наконец уступили и предоставили независимость Греции.

Таким образом, в данном случае культурная предвзятость, противопоставляющая европейских христиан (предполагаемым) неевропейским мусульманам, оказалась сильнее, чем прагматичная, консервативная забота о подавлении революций среди европейских держав. После греческого восстания Османская империя вступила в период заметного упадка могущества, ее территории привлекли нежелательное внимание европейских государств. Вскоре европейцы стали называть Османскую империю «больным человеком Европы», а ссоры из-за османской территории к середине века стали источником нарастающей напряженности между европейскими великими державами.

После греческого восстания Османская империя вступила в период заметного упадка могущества, ее территории привлекли нежелательное внимание европейских государств. Вскоре европейцы стали называть Османскую империю «больным человеком Европы», а ссоры из-за османской территории к середине века стали источником нарастающей напряженности между европейскими великими державами.

Пока в восточном Средиземноморье бушевало греческое восстание, во Франции вновь назревала революция. Король Карл X, крайний консерватор и почти сумасшедший король Франции с 1824 по 1830 год, был одним из самых непопулярных монархов в Европе. Под его руководством небольшая группа богатых политиков, которым было разрешено заседать во французской палате депутатов, приняла закон, предусматривающий смертную казнь за религиозное святотатство (фактически никто никогда не был казнен), и он восстановил жесткую цензуру, несмотря на то, что французское общество становилось все более грамотный и либеральный. В июле 1830 года, разгневанный растущей силой либерализма, Чарльз лишил избирательных прав большинство тех, кто вообще имел возможность голосовать, и еще больше ограничил свободу печати.

Результатом стал своего рода случайный переворот, когда разъяренные толпы вышли на улицы, а король потерял самообладание и бежал. Как и во время первой Французской революции, армия встала на сторону толпы протестующих, а не короля. Карл X бежал в изгнание в Англию, последний монарх из династии Бурбонов, занимавший трон Франции, а его двоюродный брат Луи-Филипп из Орлеанской ветви королевской линии стал королем. «Король-гражданин», как его называли, расширил электорат, восстановил свободу печати и отказался от средневекового придворного этикета, который предпочитал Карл X9.0032

Рабочим запретили создавать союзы, и даже относительно зажиточные буржуа не были достаточно богаты, чтобы голосовать. Сам Луи-Филипп с годами становился все более непопулярным (сатирические карикатуры того времени часто изображали его тучной, избалованной грушей). Июльская монархия просуществовала всего четырнадцать лет, свергнутая во время революций 1848 г.

Рабочим запретили создавать союзы, и даже относительно зажиточные буржуа не были достаточно богаты, чтобы голосовать. Сам Луи-Филипп с годами становился все более непопулярным (сатирические карикатуры того времени часто изображали его тучной, избалованной грушей). Июльская монархия просуществовала всего четырнадцать лет, свергнутая во время революций 1848 г. Тем временем в Великобритании казалось вероятным, что тоже может произойти революция. Британия по состоянию на 1815 год уже была сравнительно «либеральной», будучи конституционной монархией с 1689 года, но у британских либералов было еще много поводов для нападок. В парламенте было ограниченное представительное правительство, а электорат в основном представлял класс дворян-землевладельцев. Кроме того, избирательные округа были либо полностью не синхронизированы с британским населением, либо фактически представляли собой полную ерунду. Избирательные округа не пересматривались, чтобы отразить изменения в населении с восемнадцатого века, и, таким образом, север был крайне недопредставлен. Кроме того, существовали «гнилые городки» — избирательные округа, в которых никого не было и которые дистанционно управлялись лордом. Одно было пастбище. Другой, названный Данвичем, находился буквально под водой; из-за изменений морских стен он был затоплен на протяжении веков. Однако он по-прежнему посылал в парламент лорда, а именно потомка лордов, которые контролировали его до того, как он был затоплен.

Кроме того, существовали «гнилые городки» — избирательные округа, в которых никого не было и которые дистанционно управлялись лордом. Одно было пастбище. Другой, названный Данвичем, находился буквально под водой; из-за изменений морских стен он был затоплен на протяжении веков. Однако он по-прежнему посылал в парламент лорда, а именно потомка лордов, которые контролировали его до того, как он был затоплен.

Однако серия реформ в Британии предотвратила революцию по континентальному образцу. Во-первых, в 1828 и 1829 годах отдельные законопроекты разрешили занимать должности католикам и неангликанским протестантам. Затем билль о Великой реформе 1832 года расширил электорат, включив в него большую часть городского среднего класса, и полностью устранил гнилые районы; он прошел через архиконсервативную Палату лордов только потому, что лорды были в ужасе от того, что недовольный средний класс присоединится к рабочим в настоящей революции. Последовавший за этим недавно либерализованный парламент быстро проголосовал за прекращение рабства на британских территориях (1833 г. ), принял противоречивые законы о бедных, которые создали общественные работные дома (1834 г.) для безработных, упразднили коррумпированные и архаичные городские правительства и заменили их выборными советами. Спустя десятилетие ненавистные хлебные законы были окончательно отменены после затяжной политической борьбы (1846 г.). Таким образом, моделью британской политики в девятнадцатом веке была медленная, неуклонная либерализация, даже несмотря на то, что к середине века Великобритания упрочила свои позиции самого могущественного государства в Европе.

), принял противоречивые законы о бедных, которые создали общественные работные дома (1834 г.) для безработных, упразднили коррумпированные и архаичные городские правительства и заменили их выборными советами. Спустя десятилетие ненавистные хлебные законы были окончательно отменены после затяжной политической борьбы (1846 г.). Таким образом, моделью британской политики в девятнадцатом веке была медленная, неуклонная либерализация, даже несмотря на то, что к середине века Великобритания упрочила свои позиции самого могущественного государства в Европе.

Эта страница под названием 4.2: Восстания и революции распространяется под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Кристофером Бруксом посредством исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts. ; подробная история редактирования доступна по запросу.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или Страница

- Автор

- Кристофер Брукс

- Лицензия

- CC BY-NC-SA

- Версия лицензии

- 4,0

- Показать оглавление

- нет

- Теги

- источник@#https://docs.

- источник@#https://docs.