Композиция поэмы Медный всадник Пушкина (особенности произведения)

Лучшие сочинения и пересказы

- Сочинения

- По литературе

- Пушкин

- Композиция поэмы Медный всадник

Фундаментальной особенностью поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» является его необычная композиция, являющейся абсолютно своеобразной и нисколько не похожей на других.

Поэма наполнена различными конфликтами и драматизмом. Случается это потому, что главные герои произведения – два противоборствующие начала – Евгений и Пётр I.

В данном произведении перед читателем предстают сущность главного героя произведения, являющаяся конфликтной и полной драматизма. Главная идея «Медного всадника» — противостояние двух начал – Петра и Евгения. Описываемый в поэме период истории – сто лет со смерти Петра, однако Пушкину удалось метафорично показать его присутствие таким образом, что не возникает мысли, что речь идёт о чём-то сверхъестественном.

Что касается композиции – она довольно парадоксальна.

Композиционное мастерство Пушкина помогает это впечатление. В нём нет определённых схем и шаблонов. И действительно, с какой целью автор включил вступление к своей поэме? Скорее всего, причина заключается в том, что необходимо было каким-то образом показать действия, происходящие в 1824 году с Евгением, совместив их с Петром, который жил век назад.

Данные персонажи являются абсолютными антагонистами, разделёнными не только временным промежутком в сто лет, но и общественным положением. Пётр – известная личность, император, противостоит «маленькому человеку», то есть мелкому чиновнику Евгению.

При помощи тончайших художественных приёмов, автор показывает противостояние двух абсолютно разных героев, при этом не прибегая к употреблению фантастических приёмов.

Вариант 2

В поэме Пушкина «Медный всадник» сочетается не только история, но и проблема, которая затрагивает все человечество. В то время правил Петр Великий, и именно автор пишет о нем, о его правлении, а также ставит оценку. В этом произведении выявляется важная особенность. Это власть и человек. То, что человек всегда идет против человека и вообще никогда не считается с их мнением, а все решает по-своему. Вот только человек не может справиться с этой здоровой машиной, которая рушит все на своем пути.

Наверное, каждый человек знает о том, что памятник Петру Великому был сделан из бронзы, а вот автор сделал его золотым.

А человек просто немощен перед величавой и мощной машиной под названием государство и если они и дальше будут продолжать в этом же духе, то от них останутся только щепки.

С одной стороны Пушкин описывает правителя, как сильного и великодушного человека. Который находит для каждого человека время и решает их проблемы. Больше всего на свете он старается сделать все для того чтобы Россия двигалась только вперед и развивалась в разных направлениях. Кроме этого он пытается сделать Россию величавой и несокрушимостью. Но есть и те люди, которые его стараются унизить и разоблачить. Многие называют его не только деспотом, но и тираном. Иногда он старается построить свою судьбу даже на костях мирных жителей.

Когда начинаешь читать данное произведение, то складывается впечатление, что история про Петра Великого является отдельным произведением, а потом начинается другое произведение.

При помощи пафосного и величавого языка автор описывает самого правителя, а также город, в котором он живет.

А вот о народе он рассказывает уже совсем другим языком. И он уже является обычным. И показывает жизнь обычного и маленького человека.

Из поэмы сразу же видно, что Пушкин является настоящим профессионалом своего дела, ведь все произведение описано одним стихотворным размером. Но при этом есть разные места, которые произносятся с разной интонацией.

Здесь обычный человек был влюблен в девушку, с которой уже давно встречается. Но вот однажды начался большой потоп, от которого никому не удалось спастись. Среди жителей погибла и любимая девушка нашего главного героя.

После этого Евгений понимает, что Петр является мощным, а также жестоким правителем, который никого и ничего не жалеет. Теперь у него потерялся смысл жизни, ведь самое главное он потерял навсегда и вернуть это нельзя. Постепенно он начинает сходить с ума, ведь постоянно думает о своей погибшей девушке. И в итоге погибает в муках.

Также читают:

← Жанр Повестей Белкина ← Иван Берестов и Григорий Муромский в Барышне-крестьянке↑ ПушкинЖанр произведения Медный всадник → История создания поэмы Медный всадник →

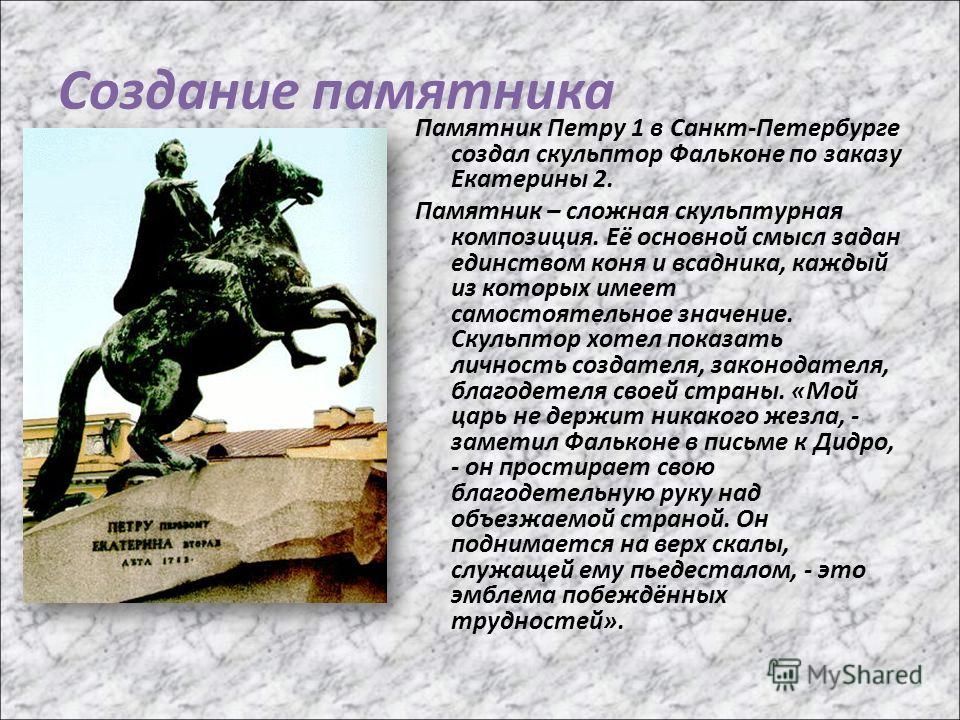

Картинка к сочинению Композиция поэмы Медный всадник

Популярные сегодня темы

- Анализ произведения В круге первом Солженицына

Солженицын написал большое количество разных произведений, которые стали не только популярными, но и знаменитыми.

А вот произведение «В круге первом» он написал в 1958 году.

- Сочинение Ты открываешь книгу

Какое замечательное изобретение — книга! Сейчас даже невозможно себе вообразить, как можно жить без книг. Тот, кто однажды открыл для себя книгу, тот навсегда попал в ее плен и всю жизнь пронесет в своем сердце любовь к книге и к чтению

- Анализ рассказа Красный цветок Гаршина

В рассказе Гаршина Всеволода Михайловича Красный цветок раскрывается и исследуется тема безумие в полной мере. Немного почитав о произведении, можно понять, что оно это частично автобиографично.

- Сочинение Мой любимый вид искусства

К мысли о необходимости искусства в жизни любого из нас, его благотворном влиянии на человеческую душу деятели мировой культуры пришли ещё задолго до современного времени. Даже весьма далёкий от творческой

- Главные герои романа Белая гвардия Булгакова (характеристика основных второстепенных)

К главным героям данного произведения относится семейство по фамилии Трубины.

Эти люди имеют высокие моральные принципы. Они являются приверженцами царской России. Всё, что происходит вокруг

Эти люди имеют высокие моральные принципы. Они являются приверженцами царской России. Всё, что происходит вокруг

Сочинения

- По картинам

- По литературе

- Свободная тема

- Про Родину

- Про технологии

- Русский язык

- Про семью

- Про школу

- Про войну

- Про природу

- По пословицам

- Про времена года

- Праздники

- Про дружбу

- 9 класс ОГЭ

- 11 класс ЕГЭ

- Про животных

- Профессии

- Известные люди

- Города

Урок по теме «Вступление к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 7-й класс

Цели урока:

- Образовательная. Продолжить знакомство с творчеством А.С. Пушкина, рассмотреть образ Петра I.

- Развивающая. Совершенствовать навыки анализа стихотворения. Познакомить с новым понятием – метонимия.

- Воспитательная.

Способствовать

патриотическому воспитанию.

Способствовать

патриотическому воспитанию.

Оформление:

- Картины художников (образ Петра I в живописи и скульптуре).

- Эпиграф. “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.” (А.С. Пушкин)

- Словарь.

Лирика – род художественной литературы, отражающий жизнь при помощи мыслей, чувств, переживаний человека.

Поэма – большое стихотворное произведение с развёрнутым сюжетом. В поэме изображаются выдающиеся события прошлого и настоящего, прославленные герои.

Метонимия – сопоставление явлений по сходству, когда явление или предмет обозначается с помощью других понятий или слов.

Параллелизм – один из видов повтора,

композиционный приём, подчёркивающий связь

нескольких элементов художественного

произведения, аналогия, сближение явлений по

сходству.

Ход урока.

I. Вступительное слово учителя.

Объявление темы, целей урока, эпиграфа.

Как видите, мы вновь и вновь обращаемся к истории нашей Родины. Всё оформление говорит о том, что мы продолжим знакомство с эпохой Петра I, Петра Великого. Портреты могут создавать писатели, художники по-разному.

Каким видели Петра художники, скульпторы?

(Показ видеофильма “Портреты Петра I ” сопровождается рассказом режиссёра, актёра Никиты Михалкова).

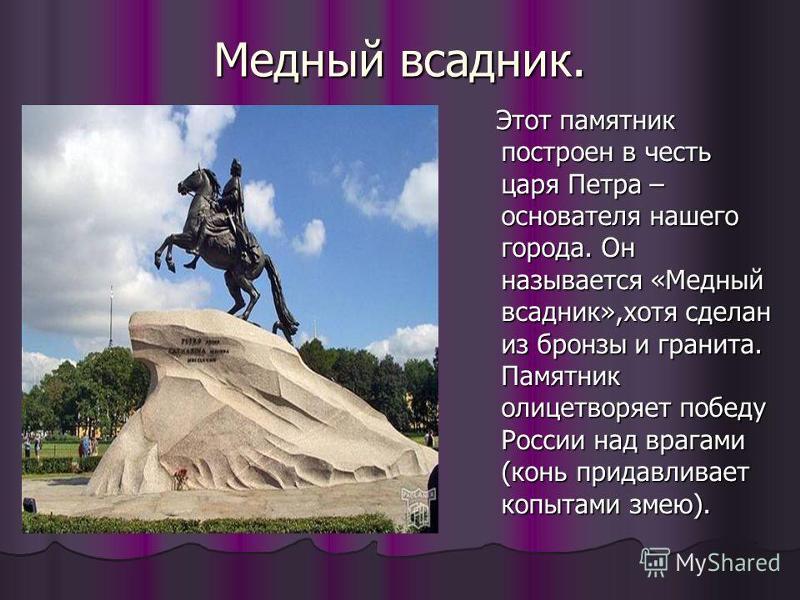

Этот образ запечатлён в памятнике известного скульптора Фальконе “Медный всадник”. И своеобразным памятником дел, образа Перта I стали произведения А.С. Пушкина. У него своё видение этого образа.

А что привлекает поэта А.С. Пушкина в образе Петра?

Почему он неоднократно обращается к эпохе Петра I?

Чем объяснить его интерес к этой личности?

(А.С.

Пушкин, как истинный художник, считал

необходимым воскресить минувшие века, обращаясь

к истории. А Петр I привлекал его как личность, в

нём поэт видел преобразователя России,

реформатора, выдающегося государственного

деятеля, который думал о судьбе России, “Россию

поднял на дыбы”. А.С. Пушкин писал: “Россия вошла

в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора

и пушек. Но войны, предпринятые Петром

Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех

народного преобразования был следствием

Полтавской битвы, а европейское просвещение

причалило к берегам завоёванной Невы”.)

А Петр I привлекал его как личность, в

нём поэт видел преобразователя России,

реформатора, выдающегося государственного

деятеля, который думал о судьбе России, “Россию

поднял на дыбы”. А.С. Пушкин писал: “Россия вошла

в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора

и пушек. Но войны, предпринятые Петром

Великим,были благодетельны и плодотворны. Успех

народного преобразования был следствием

Полтавской битвы, а европейское просвещение

причалило к берегам завоёванной Невы”.)

Мы уже увидели отношение А.С. Пушкина к Петру в поэме “Полтава”, с отрывком из которой познакомились.

Каким показан в поэме Пётр I? В какой исторический момент запечатлел поэт государя?

(1709 год. Полтавская битва. Пётр I – полководец,

патриот своего Отечества, решительный,

стремительный, идеальный военачальник,

противопоставлен Карлу XII. Это

национально-исторический подвиг. Это великое

дело во благо России. Пётр I действовал во имя

интересов мира и единства внутри страны и её

укрепления как великой державы. Победой над

Швецией завершилась борьба русского народа за

выход России к морю, борьба за укрепление

русского государства. Пётр – герой. Ему присуще

красота, сила, величие, мощь. “И он промчался пред

полками, могуч и радостен, как бой …”).

Пётр I действовал во имя

интересов мира и единства внутри страны и её

укрепления как великой державы. Победой над

Швецией завершилась борьба русского народа за

выход России к морю, борьба за укрепление

русского государства. Пётр – герой. Ему присуще

красота, сила, величие, мощь. “И он промчался пред

полками, могуч и радостен, как бой …”).

II. Знакомство с текстом вступления к поэме

“Медный всадник”.

Сегодня вновь обращаемся к эпохе Петра и увидим его с другой стороны в момент строительства Петербурга. Соприкоснёмся с этим временем, ещё раз увидим бессмертие дел Петра и поймём его значение в истории России.

- А начиналось всё так… (Видео -отрывок из художественного фильма “Пётр Первый”).

Это мнение о Петре Великом, оставленное в

истории. Своё мнение об этом человеке высказал

А. С. Пушкин в поэме “Медный всадник”.

С. Пушкин в поэме “Медный всадник”.

- Чтение отрывка.

Поставим задачу: каким мы увидим Петра?

III.

Анализ произведения.1. Поэма “Медный всадник” была написана в 1833 году в период Болдинской осени, самом плодотворном времени года Пушкина.

2. По жанру это – поэма, т. е. лиро-эпическое произведение.

А что такое поэма? Какие её характерные особенности?

(Поэма – один из жанров лиро-эпических произведений. В поэме есть сюжет, события,что характерно для эпического произведения, и открытое выражение автором своих чувств, своего отношения к описываемым событиям, как в лирическом произведении).

Так как мы знакомимся со вступлением к поэме, а не со всей поэмой, то, как такового сюжета здесь нет.

3. Остановимся на особенности лирического произведения.

Какие чувства испытывает поэт к Петру I, к его деяниям?

(Любование, восхищение, гордость за него, за его

деяния, что он сделал для государства).

К какому жанру близко вступление? (Ода – стихотворение восторженного характера (торжественное, воспевающее) в честь какого-либо лица или события) Вступление написано в традициях ломоносовской оды высоким слогом. В тексте есть славянизмы ( отсель, град, ветхий, полнощных), приёмы ораторского искусства( повелительная интонация, торжественность, звуковая организация речи).Выбранный поэтом жанр вступления подчёркивает в образе Петра его государственную мудрость и патриотизм.

Как он это подчёркивает?

1. Авторское отношение: “Люблю тебя, Петра творенье”.

2. Курсив: он; эпитет “дум высоких полн”.

Уже в 1 строфе найдите фольклорные традиции в изображении величия и мощи исторической личности.

(А.С. Пушкин использует былинные способы изображения исторической личности: широкий взгляд на мир “укрепляет” личность героя – “он дум великих полн”. Пётр дан на фоне огромного пространства, которое предстоит покорить, преобразовать!

4. Выделение смысловых частей произведения.

Выделение смысловых частей произведения.

(Строфы – это части, их зрительно можно выделить).

Темы:

1. Замысел Петра создать город на берегах Невы.

2. Результат деятельности Петра через 100 лет – “Петра творенье”

3. Отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу.

I тема.

Для чего Пётр I замыслил преобразования?

(Это историческая необходимость).

Что нужно сделать в интересах государства?

(Надо покорить природу, чтобы построить город – всё покорить ради государственных целей).

Зачем?

- “отсель грозить мы будем шведу”,

- “здесь будет город заложен”,

- “в Европу прорубить окно”, чтобы вывести Россию из вековой изоляции и возвысить её роль на мировой арене,

- “ногою твёрдой стать при море”,

- “все флаги в гости будут к нам”.

Вспоминаем, что берега Невы, местность, где был

впоследствии основан Петербурга – исконные

русские земли – во времена Петра принадлежали

Швеции, и за них, за право иметь выход к морю

боролся русский народ. Именно здесь, на берегах

Невы у моря нужно было, по мысли Петра, основать

город и крепость, чтобы обезопасить Россию от

нападений шведов, чтобы закрепиться у выхода к

морю “назло надменному соседу” – Швеции,

которая не желала, чтобы Россия имела его.

Именно здесь, на берегах

Невы у моря нужно было, по мысли Петра, основать

город и крепость, чтобы обезопасить Россию от

нападений шведов, чтобы закрепиться у выхода к

морю “назло надменному соседу” – Швеции,

которая не желала, чтобы Россия имела его.

? Как вы понимаете смысл выражения:

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно…

Петр I думал о том, что основание города у устья Невы даёт возможность наладить торговые и культурные связи с Европой. Обращаем внимание на выразительность метафоры

“В Европу прорубить окно”.

? Каково значение строк:

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам.

С основанием города при море, когда упрочатся

связи России со всем миром, корабли всех стран

приплывут к берегам Невы. Здесь слово “флаги”

употреблено вместо слов “корабли разных стран”. Такого рода выражения, когда называется часть

вместо целого (флаг вместо корабля) или

единственное число вместо множественного

(“Отсель грозить мы будем шведу”) называются метонимией.

Такого рода выражения, когда называется часть

вместо целого (флаг вместо корабля) или

единственное число вместо множественного

(“Отсель грозить мы будем шведу”) называются метонимией.

II тема.

Чтобы увидеть результат деятельности Петра, нужно представить, что было и что стало.

Что было “прежде” |

Что стало “ныне” (через 100 лет) |

Строим образные ряды |

|

1. Пётр I стоит один. 2. Река неслась широко, привольно. 3. Избы чернеют здесь и там. 4. Лес кругом шумел, не тронутый

рукой человека. |

1. Город уже не

сметёшь.(“все флаги в гости будут к нам”). 2. Река – её берега скованы гранитом (“в гранит оделася Нева”). 3. Здесь дворцы и башни теснятся. 4. Теперь тёмно-зелёные сады. |

Это и есть метод параллелизма (композиционный приём, где подчеркивается связь явлений по сходству).

Что же хотел сказать поэт, рисуя эти 2 картины?

(Всё преобразилось за 100 лет! Человек решительный, сильный всё может преодолеть. Сила его творчества беспредельна! Усилиями народа был создан великолепный город в пустынной, болотистой местности).

III тема.

Каково отношение А.С. Пушкина к городу Петербургу?

За что любит поэт свой город?

Поэт любит город за его “строгий, стройный

вид”. Петербург строился, как новый город, по

строгому плану: прямые и широкие улицы,

расходящиеся лучами или пересекающиеся под

прямым углом, прекрасные здания в духе

древнегреческой или римской архитектуры.

Петербург строился, как новый город, по

строгому плану: прямые и широкие улицы,

расходящиеся лучами или пересекающиеся под

прямым углом, прекрасные здания в духе

древнегреческой или римской архитектуры.

Поэт любит “Невы державное теченье”, т. е. мощное, сильное, величественное течение могучей реки.

Поэта восхищает “оград узор чугунный”. Город уже в то время славился художественными решётками садов и мостов.

Поэт любит белые ночи, они располагали его к задумчивости: это “прозрачный сумрак”, “блеск безлунный”, когда поэту хочется творить, уйти в свои творческие думы.

Петербург для Пушкина – олицетворение государственности.

5. Конфликт в литературном произведении.

Замысел Петра I был реализован ценой насилия над природой и людьми. Вступление к поэме призвано подвести к пониманию основного конфликта- истории и личности.

Конфликт – это столкновение, борьба, на которых

построено развитие сюжета.

Какие конфликты смогли выделить учащиеся?

1. Конфликт – человек и природа. (Пётр I победил, потому что цели его общие, государственные, исторические. Победа человека над стихией, победа, вознёсшая великолепную столицу из “топи блат”. Человек должен покорить природу, но природа будет мстить – наводнение).

2. Конфликт – столкнулись интересы простого человека и интересы государства. Образ Петра здесь – символ государственной власти, символ движения страны вперёд. Петербург был возведён властью Петра I ценой огромных жертв, но это было необходимо для решения государственных вопросов. Трагична судьба героя поэмы Евгения, который стал жертвой стихийного бедствия в городе, являющемся символом могущества страны. Но это всё-таки историческая необходимость, и такие преобразования были под силу не каждому царю.

За какие деяния вошёл Пётр I в историю?

Его детище – город Петербург, которому уже

больше 300 лет! Это живой памятник, “краса и диво”.

IV. Итог урока.

Каким показал А.С. Пушкин Петра I данном отрывке?

С какой ещё другой стороны поэт раскрыл нам Петра I?

В стихотворении “Стансы” (1826 г.) есть строки о Петре I.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Согласны вы с Пушкиным?

Пётр – герой, мореплаватель, на троне вечный работник.

Пётр – это гордость России, слава России.

И насколько прав был Пушкин, говоря: “Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно”.

V. Домашнее задание.

- Наизусть отрывок.

- Как поэт передаёт своё отношение к городу на Неве?

Какие художественные средства использует? (Выписать их).

«Медный всадник» Краткое изложение и учебное пособие

Медный всадник : Петербургская повесть — это поэма-повесть русского поэта, драматурга и прозаика XIX века Александра Пушкина, который считается величайшим поэтом России. Он был написан в 1833 году, но не был опубликован до 1841 года, после смерти Пушкина из-за цензуры произведений Пушкина со стороны российского правительства.

Он был написан в 1833 году, но не был опубликован до 1841 года, после смерти Пушкина из-за цензуры произведений Пушкина со стороны российского правительства.

Считается одним из самых совершенных произведений Пушкина, Медный всадник оказал заметное влияние на русскую литературу. В поэме рассказывается об основании Санкт-Петербурга — культурной и художественной столицы России — в 1703 году царем Петром Великим, правившим Россией с 1682 по 1725 год. В поэме также рассказывается о трагическом событии в истории города — великом наводнении 1824 года. Еще одной особенностью поэмы является Медный всадник: статуя Петра Великого, которая была завершена в 1782 г. В поэме используется строительство Санкт-Петербурга на болотистых берегах Невы, а также история и место города в развитии. России, чтобы исследовать такие темы, как конфликт человека с природой и столкновение между коллективными и государственными интересами и благополучием отдельных лиц.

Биография поэта

Александр Пушкин родился в аристократической семье 26 мая 1799 года в Москве, Россия. С 1811 по 1817 год он посещал школу для привилегированных детей в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, где проявил интерес к литературе. В школе он преуспел в написании стихов, написав около 130 стихов в качестве ученика.

С 1811 по 1817 год он посещал школу для привилегированных детей в Санкт-Петербурге, тогдашней столице России, где проявил интерес к литературе. В школе он преуспел в написании стихов, написав около 130 стихов в качестве ученика.

Первая поэма Пушкина, романс под названием Руслан и Людмила , была опубликована в 1820 году, когда ему был 21 год. Однако некоторые другие его стихи имели революционный оттенок, что оскорбляло власти; в наказание Пушкин был выслан из столицы на юг России в 1820 году. Работая мелким государственным чиновником, он писал Кавказский пленник (1820-21), поэма-повествование, созданная под сильным влиянием английского поэта-романтика лорда Байрона. В 1823 году его перевели в Одессу, портовый город на Черном море, но в следующем году правительство заподозрило его в атеизме и отправило в ссылку в имение его матери Михайловское на севере России. Два года, которые он провел там, были продуктивным периодом для Пушкина, в течение которого он написал трагедии Борис Годунов и Граф Нулин, шуточное повествовательное стихотворение.

В 1826 году после личной встречи с царем Николаем I (1796–1855) Пушкин был освобожден из ссылки. Царь обещал быть личным цензором Пушкина, что, по мнению Пушкина, освободит его от более обременительной бюрократической цензуры. Это оказалось не так: Пушкину по-прежнему приходилось спрашивать разрешения, прежде чем что-либо публиковать или путешествовать. Однако в 1830 году он все же получил разрешение на издание « Бориса Годунова ». В том же году он также написал пять рассказов, составляющих Повести Белкина , поэма «Домик в Коломне», и Евгений Онегин роман в стихах, остающийся одним из самых известных его произведений.

В 1831 году Пушкин женился на 16-летней Наталье Гончаровой, уже известной своей красотой светской львице. У них родилось трое детей, хотя брак не был счастливым. Пушкин испытывал финансовые трудности в 1830-х годах, и он писал меньше стихов, хотя Медный всадник является продуктом этого периода. В 1836 году Пушкин основал литературный журнал The Contemporary , в котором, среди прочего, отстаивалось творчество другого мастера русской литературы, Николая Гоголя.

Жизнь Пушкина оборвалась трагедией. Его жена продолжала иметь много поклонников после замужества. Одним из них был французский эмигрант Жорж-Шарль Дантес. Возмущенный слухами о романе, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 27 января 1837 года. Дантес был легко ранен, но Пушкин, получивший ранение в живот, скончался через два дня, 29 января..

Текст стихотворения

Пушкин, Александр. Медный всадник . 1833. Перевод Джона Дьюи. Перевод и литература (7.1: 1998, стр. 59-71)

Резюме

Поэма состоит почти из 500 строк и разделена на три части: введение, часть первая и часть вторая.

Во введении безымянный человек (позже идентифицированный как Петр Великий) стоит на болотистых берегах реки Невы и замышляет свое желание построить город Санкт-Петербург. Сейчас там только несколько рыбацких хижин, окруженных лесом. Мужчина представляет себе город, который защитит Россию от потенциальных врагов, таких как Швеция; люди из всех стран приедут в качестве гостей.

Столетие спустя город сменил болото и лес. Город впечатляет и поражает своей архитектурой, с большими особняками, башнями и цветущим портом, куда пришвартовываются корабли со всего мира. Берега реки теперь облицованы гранитом и обрамлены мостами и садами; Санкт-Петербург еще более великолепен, чем Москва.

Рассказчик стихотворения любит город, который построил Петр Великий. Спикер любит сидеть в своей комнате в сумерках, читать и писать. Он любит холодную зиму, когда наблюдает за санями по замерзшей реке. Он любит ходить на балы или холостяцкие ужины, где напитки текут рекой. Еще он любит, когда город находится в состоянии войны, когда собираются солдаты и лошади и развеваются флаги. Он любит слушать грохот пушек в воинском салюте, когда императрица рожает сына или когда Россия празднует победу в войне.

Обращаясь непосредственно к городу, говорящий говорит ему быть стойким, чтобы он продолжал покорять стихию и чтобы воды Финского залива не могли его беспокоить. Затем он вспоминает о плохом событии, случившемся с городом в паСенте.

Затем он вспоминает о плохом событии, случившемся с городом в паСенте.

В первой части ноябрьской ночью на город обрушивается сильный дождь. Молодой человек по имени Евгений возвращается домой из дома своих друзей. Он бедный клерк, который работает в офисе. В ту ночь он лежит без сна, беспокоясь о своих финансовых затруднениях и отсутствии возможностей — его жизнь так не похожа на жизнь аристократов, у которых есть богатство и покой, хотя они ничего не делают, чтобы заслужить это. Евгений также знает, что в бурю поднимается река и город может быть отрезан, и в этом случае он не сможет увидеть свою девушку Парашу. Он мечтает жениться на ней. Наконец, он засыпает.

На рассвете город затопляет. Люди бегут из своих домов, когда вода поднимается по пояс. Дома разрушены, а по улицам плавают гробы, выпущенные водой с кладбища.

Царь Александр в мрачном настроении наблюдает за разрушением города. От этого страдает даже дворец, и царь отправляет людей на лодках, чтобы спасти как можно больше людей. Евгений сидит на одной из двух львиных статуй на площади Петра, вглядываясь вдаль, пытаясь разглядеть избу, где живет Параша со своей овдовевшей матерью. Все, что он видит, это вода повсюду. За ним стоит статуя Петра Великого на коне.

Евгений сидит на одной из двух львиных статуй на площади Петра, вглядываясь вдаль, пытаясь разглядеть избу, где живет Параша со своей овдовевшей матерью. Все, что он видит, это вода повсюду. За ним стоит статуя Петра Великого на коне.

Во второй части наводнение отступает. Евгений бежит к все еще бурлящей реке и нанимает лодку. Лодочник плывет по бурным водам к другому берегу. Евгений бежит туда, где живет Параша. Везде разруха: дома разрушены, на улице лежат трупы. Евгений не может найти никаких следов дома Параши.

К рассвету паводок отступил, и в городе снова наступило затишье. Улицы заполнены людьми, занятыми своими делами. Однако Евгений не может найти покоя. Неделями он бродит обезумевший. Однажды летней ночью, спя на набережной, он просыпается от дождя и ветра, звуков, которые возвращают ему роковую ночь наводнения. Он идет на площадь Петра и созерцает статую Петра. Евгений в гневе обвиняет Петра Великого в том, что он построил город на болоте и поэтому может быть затоплен. Он проклинает и угрожает бывшему царю и убегает. Внезапно он слышит позади себя топот лошадиных копыт. Евгений думает, что статуя преследует его, и пытается убежать. Погоня продолжается всю ночь. С этого дня всякий раз, когда он возвращается на площадь, Евгений испытывает страх и тоску.

Он проклинает и угрожает бывшему царю и убегает. Внезапно он слышит позади себя топот лошадиных копыт. Евгений думает, что статуя преследует его, и пытается убежать. Погоня продолжается всю ночь. С этого дня всякий раз, когда он возвращается на площадь, Евгений испытывает страх и тоску.

В результате наводнения на небольшой остров уплыл обветшалый коттедж. (Подразумевается, хотя прямо и не говорится, что это дача Параши.) Весной приезжают рабочие, чтобы вывезти обломки, и находят останки Евгения возле хижины. Похоронят его на простом погребении..

Санкт-Петербургские минералоги определили примерный возраст Громовержца – пьедестала для Медного всадника

Группа исследователей СПбГУ и СПбГУ изучила минеральный состав и строение знаменитого Громового Камня. Его четыре блока сложной конфигурации составляют постамент для статуи Петра Великого – Медного всадника. Ученые впервые смогли оценить примерный возраст породы — примерно 1,5–1,6 миллиарда лет. Кроме того, они изучили его структуру. Это гранит, состоящий из биотита, мусковита и калийно-полевого шпата.

Это гранит, состоящий из биотита, мусковита и калийно-полевого шпата.

Результаты исследования опубликованы в научном документе.

Руководителем научной группы был Андрей Булах (1933–2020), почетный профессор Санкт-Петербургского университета, большой знаток природного камня, используемого в строительстве и отделке Санкт-Петербурга. Ученые исследовали более 20 образцов минералов, взятых без вреда для памятника. Образцы были собраны в период между 2003 и 2018 годами из поверхностных микросколов в пьедестале статуи. Сколы – это обломки горных пород с видимыми трещинами.

Карта мест отбора проб (2018 г.)

«Минеральный состав и внутреннее строение Громового камня обращают на себя внимание его сходство с биотит-мусковитовыми гранитами Выборгского массива, одного из крупнейших гранитных массивов мира . Возраст этих пород оценивается как палеопротерозойский (1,5–1,6 млрд лет). На генетическое сходство Громового Камня с такими породами указывает и наличие пегматитовых прожилков. Это прожилки магматических пород с характерной текстурой и крупными переплетенными кристаллами», — пояснили исследователи.

Это прожилки магматических пород с характерной текстурой и крупными переплетенными кристаллами», — пояснили исследователи.

Необходимо решить проблему присутствия топаза в Камне Грома. По мнению ученых, топаз встречается в биотит-мусковитовых гранитах Выборгского массива. Поэтому было бы важно проверить сходство Громового Камня с таким камнем в этом отношении. Для этого необходима петрография шлифов пьедестала статуи. Петрографический анализ шлифов может обеспечить качественное описание и количественную оценку свойств породы. Однако по понятным причинам этот метод исследования не может быть использован в данном случае. Таким образом, вопрос о месте происхождения Громового камня до сих пор не решен.

«Несмотря на очень малые объемы полученного материала, современное исследовательское оборудование Научного парка СПбГУ позволило получить важные, порой неожиданные результаты, о которых сообщается в ряде научных работ. Интерес к истории Громового Камня не угас, ведь в ней еще есть несколько белых пятен. Например, остается открытым вопрос о его возрасте. В этой исследовательской работе указан только приблизительный возраст валуна. Для более точного ответа необходимо применение передовых методов исследования, для чего необходим горный материал», — рассказала Светлана Янсон, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель директора Центра микроскопии и микроанализа Научного парка СПбГУ и соавт. автор бумаги.

Например, остается открытым вопрос о его возрасте. В этой исследовательской работе указан только приблизительный возраст валуна. Для более точного ответа необходимо применение передовых методов исследования, для чего необходим горный материал», — рассказала Светлана Янсон, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель директора Центра микроскопии и микроанализа Научного парка СПбГУ и соавт. автор бумаги.

Образцы исследованы методами электронной и ионной микроскопии, электронно-зондового микроанализа и рентгенофазового анализа. Анализ проб выполнен на базе Ресурсных центров микроскопии и микроанализа и рентгеноструктурных исследований Научного парка СПбГУ.

Светлана Янсон упомянула еще одно белое пятно в истории Громового Камня. Фрагменты скалы, отделившиеся от валуна при его превращении в пьедестал статуи, до сих пор не отслежены. Почетный профессор СПбГУ Андрей Булах неоднократно пытался их найти, но безуспешно. «Эти фрагменты могут облегчить дальнейшие исследования, в том числе точное определение возраста Громового камня», — заключила Светлана Янсон.