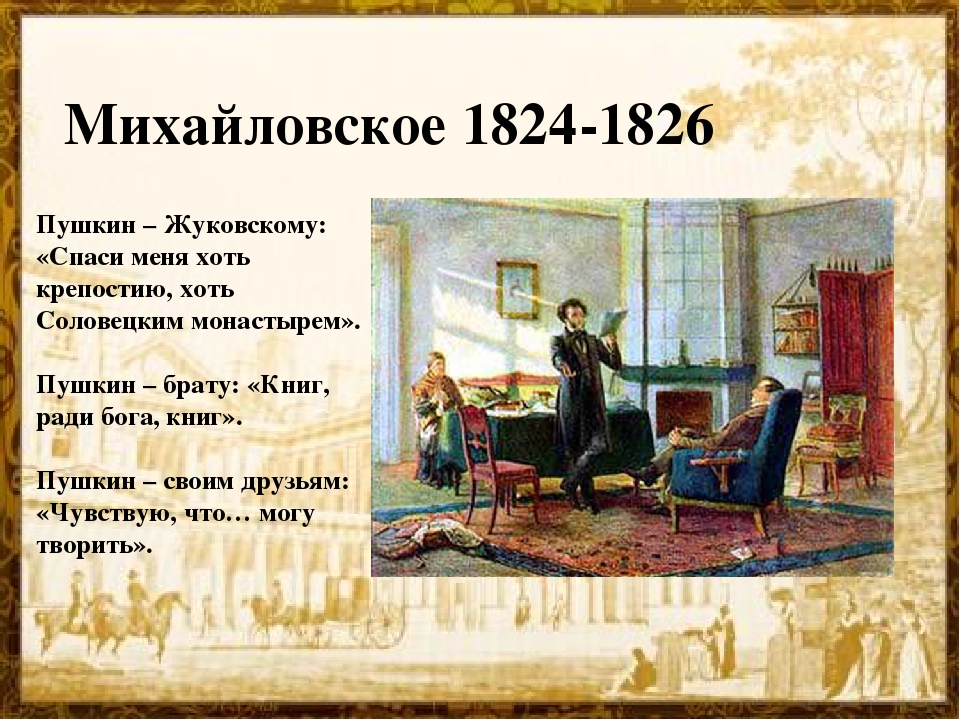

Михайловский период в творчестве Пушкина

Лирика михайловского периода. «Желание славы»

Из стихотворений михайловского периода творчества Пушкина автобиографическое значение имеют «Коварность», «Сожженное письмо», «К А. П. Керн», «Желание славы», «19 октября 1825 г.», «Зимний вечер». Из этих произведений в стихотворении «Сожженное письмо» справедливо видят следы увлечения Пушкина графиней Воронцовой [1]. в стихотворении «Желание славы», и в послании «К А. П. Керн» можно видеть поэтическое выражение той страсти, которая завладела поэтом, когда он встретился в деревне с красавицей Керн. Это чувство не было спокойным, оно на первых же порах наделило поэта разочарованиями, тревогами. Вот как они выражены в «Желании славы»:

Я наслаждением весь полон был, я мнил,

Что нет грядущего, что грозный день разлуки

Не придет никогда.. И что же? Слезы, муки,

Измены, клевета, все на главу мою

Обрушилося вдруг…

Поэт весь полон был «желания славы» только для того, чтобы дорогая ему женщина была всечастно «окружена» его славой.

…чтоб громкою молвою

Все, все вокруг тебя звучало обо мне…

«К А. П. Керн»

Гораздо спокойнее другое известное стихотворение михайловского периода, посвященное той же Керн: «К А. П. Керн» («Я помню чудное мгновенье»…). Здесь нет мятежной страсти здесь чисто-эстетическое наслаждение от созерцания чистой женской красоты, воплощенной в прекрасном «мимолетном видении». «Гений чистой красоты», с «милыми», «небесными чертами», предстал пред ним и наполнил его душу самыми высокими настроениями,

И сердце бьется в упоеньи

И для него воскресли вновь,

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь!..

«Зимний вечер»

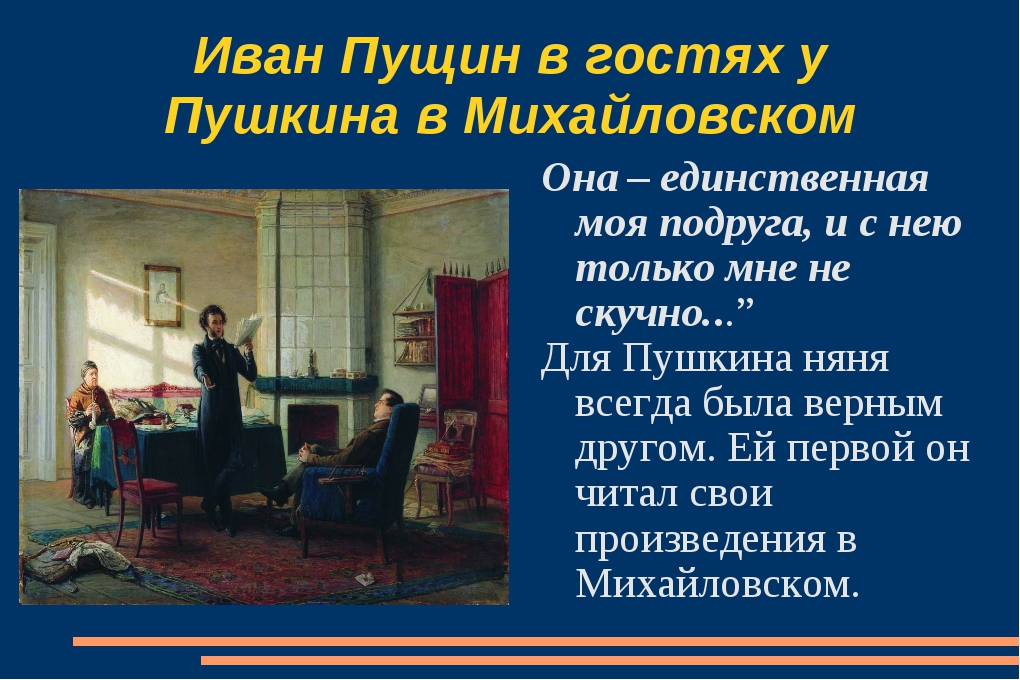

Отношения к старухе-няне выразились в прочувствованном стихотворении «Зимний вечер». Заброшенный в деревенское захолустье Пушкин скоротал здесь много долгих зимних вечеров, с глазу на глаз, со своей старухой-няней. Поэт именует ее «доброй подружкой» его «бедной юности» и просит спеть ему песню о том, «как синица тихо за морем жила», «как девица за водой поутру шла». ..

..

Александр Сергеевич Пушкин. Портрет работы В. Тропинина, 1827

Интерес Пушкина к народной поэзии и древнерусской письменности

В Михайловском Пушкин постепенно отходит от эпикурейских тем лицейского периода и романтизма времени южной ссылки. Наступает третья крупная эпоха его творчества, проникнутая живым интересом к реализму и русским национальным мотивам. Из песен старухи-няни вырос интерес Александра Сергеевича к народной поэзии, и ко времени пребывания его в Михайловском относятся сделанные им записи народных песен и сказок («Как за церковью, за немецкою», «Во лесах дремучиих», «В городе, то было, в Астрахани», «Как на утренней заре, вдоль по Каме, по реке», «Во славном городе во Киеве».) Кроме простых «записей» он испробовал свои силы и в подражаниях»: опыты эти оказались до такой степени удачны, что впоследствии Киреевский, знаток народной русской песни, без помощи поэта не был в состоянии решить, какие из этих «песен» только «записаны» им, а какие были «сочинены». К первым пушкинским «опытам» создать русскую песню относятся стихотворения: «Только что на проталинках весенних», «Колокольчики звенят», «Черный ворон выбирал белую лебедушку», баллада «Жених».

К первым пушкинским «опытам» создать русскую песню относятся стихотворения: «Только что на проталинках весенних», «Колокольчики звенят», «Черный ворон выбирал белую лебедушку», баллада «Жених».

Заинтересовался в это время Пушкин и русскими летописями, перечитывал жития святых (в Четьях-Минеях и в Киево-Печерском Патерике), легенды.

Интерес к творчеству других народов и эпох

Его внимание в это время одинаково привлекает к себе творчество всех народов и всех времен. В результате, создались произведения, вроде «Испанского романса» («Ночной зефир»), переводы из Ариосто, «с португальского». Под влиянием чтения Корана Пушкин пишет он свои замечательные «Подражания Корану». Под влиянием чтения Библии он создает замечательное стихотворение «Пророк» («Духовною жаждою томим»), пишет подражание «Песни песней».

«Пророк»

«Библейские» произведения, подражания «Корану», народные песни и творчество в духе испанской поэзии – явления одного порядка, указывающие на растущую широту и глубину интересов поэта, на окончательное отречение его от исключительного субъективизма юношеских лет, когда он творил только «из себя» (лирика) и «про себя» («субъективные поэмы»). Стихотворение «Пророк» представляет собой удивительно яркое, художественное воспроизведение библейской картины и выражает взгляд Пушкина на «священное» значение поэзии.

Стихотворение «Пророк» представляет собой удивительно яркое, художественное воспроизведение библейской картины и выражает взгляд Пушкина на «священное» значение поэзии.

Пушкин. Пророк. Анализ стихотворения

Изумительная способность великого русского поэта проникать в «дух» чуждых народов, в настроения далекого прошлого отчасти связана и с его прежними увлечениями романтизмом, который славился тягой к изображению местного, этнографического и исторического колорита. Реализм для Пушкина михайловского периода вышел на первый взгляд, но всё же нельзя сказать, что он целиком затмил остатки его былых юношеских настроений.

Широкое знакомство Пушкина с иностранной литературой

В этот период жизни Пушкин ещё шире заинтересовался иностранными писателями. Раньше, в лицейский период и во время пребывания на юге, у него было небольшое число излюбленных писателей, которым он усиленно подражал (Парни, Вольтер, Шатобриан, Байрон). Теперь число западноевропейских литераторов, упоминаемых им в письмах и заметках, резко возрастает. Имена Байрона, Вальтера Скотта, Вергилия, Горация, Тибулла, Данте, Петрарки, Тассо, Ариосто, Альфьери, Мильтона, Шекспира, Саути, Мура, Руссо, M-me Сталь, Беранже, Ротру, Делавиня, Ламартина, Гете, Шиллера и многие другие указывают, как разрослись литературные интересы и вкусы Пушкина. В этом, еще неполном, списке встречаются писатели всех эпох, народностей и направлений.

Теперь число западноевропейских литераторов, упоминаемых им в письмах и заметках, резко возрастает. Имена Байрона, Вальтера Скотта, Вергилия, Горация, Тибулла, Данте, Петрарки, Тассо, Ариосто, Альфьери, Мильтона, Шекспира, Саути, Мура, Руссо, M-me Сталь, Беранже, Ротру, Делавиня, Ламартина, Гете, Шиллера и многие другие указывают, как разрослись литературные интересы и вкусы Пушкина. В этом, еще неполном, списке встречаются писатели всех эпох, народностей и направлений.

«Борис Годунов»

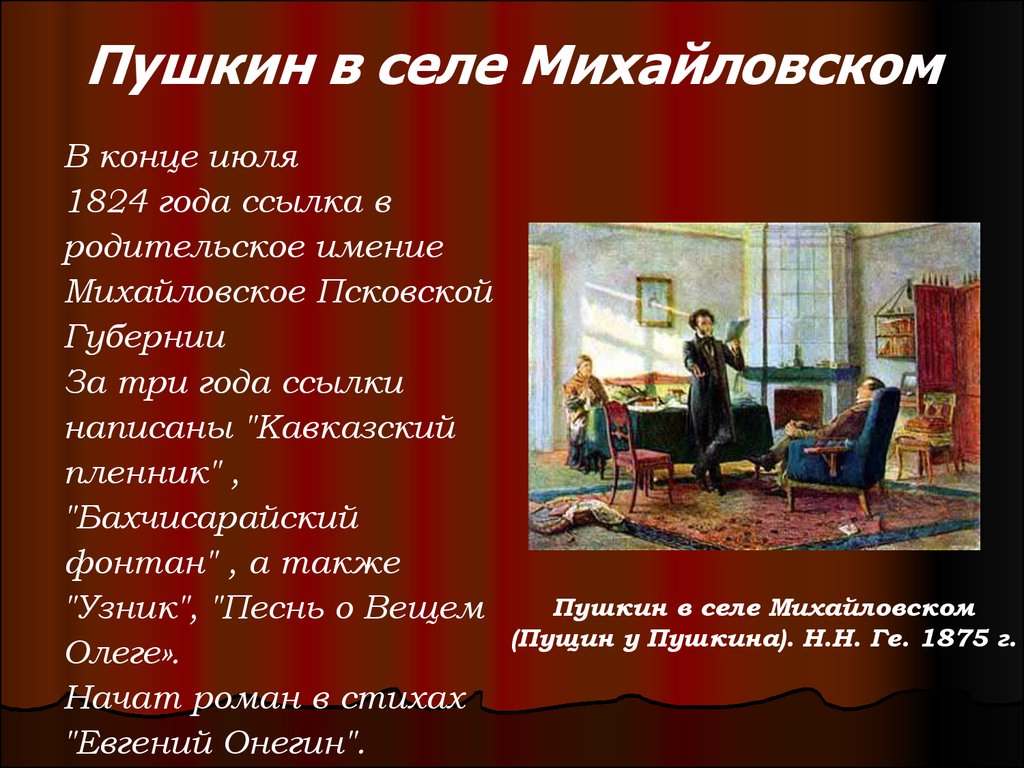

К Михайловскому периоду относятся создание «Бориса Годунова». Чтение «Истории Государства Российского» Карамзина и увлечение Шекспиром вдохновили Пушкина, внушили ему идеи и форму этой его драмы.

[1] Во время пребывания Пушкина в Михайловском, он, время от времени, получал письма с юга, запечатанные печатью с теми же знаками, что были вырезаны на его перстне (см. стихотворение «Талисман»). Эти письма Пушкин сжигал сейчас же после прочтения.

Михайловский период А.С.Пушкина (1824-1826).

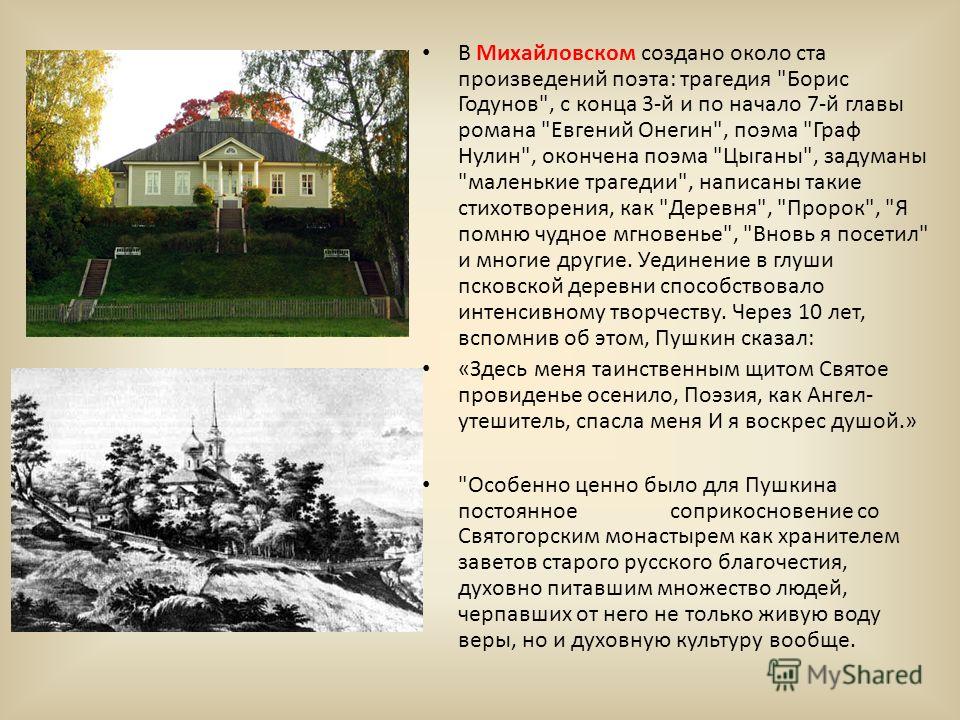

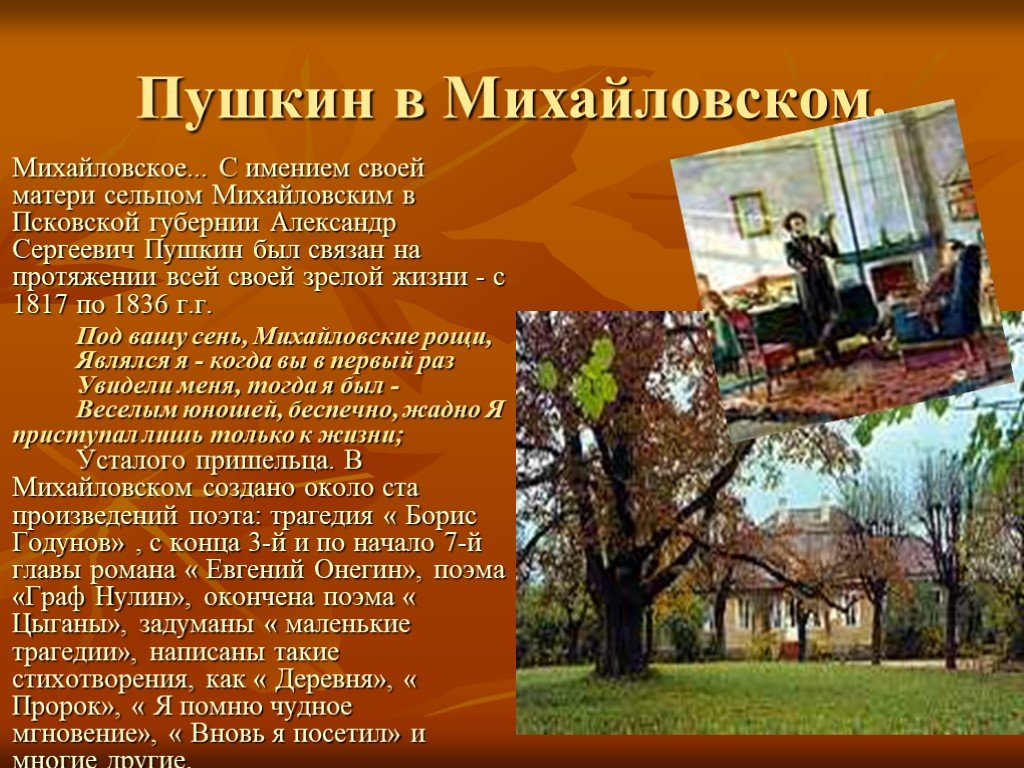

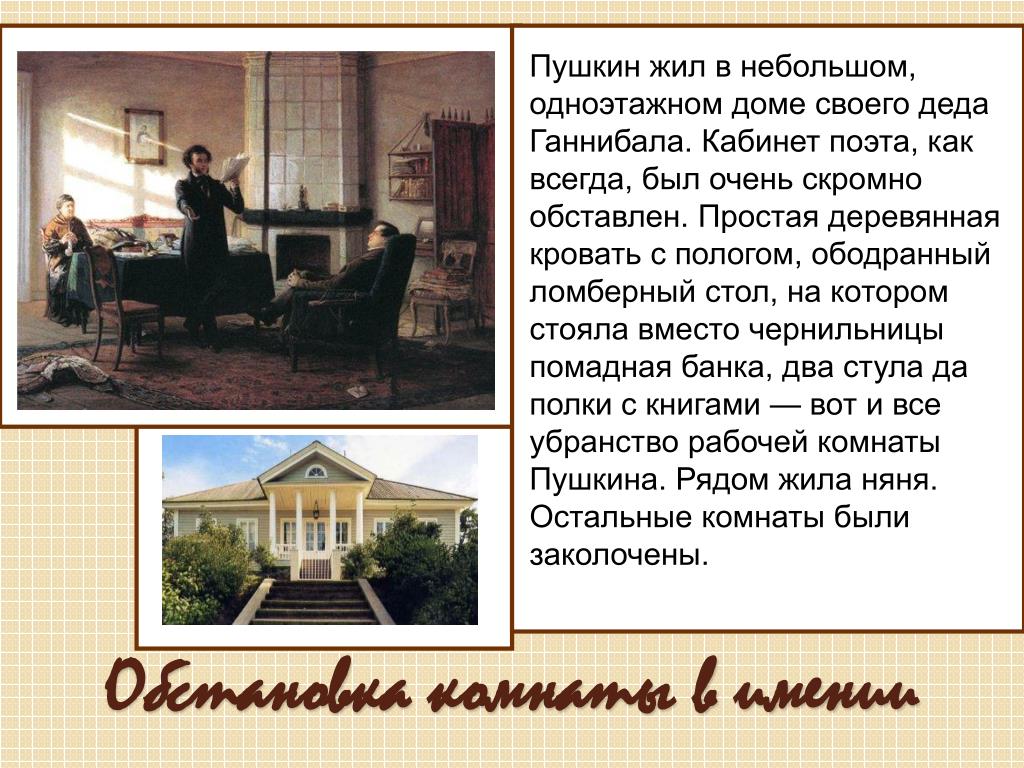

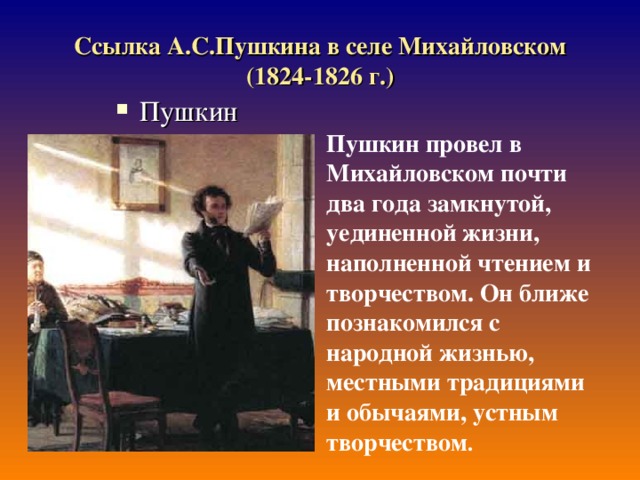

Ссылка в село Михайловское, находившееся вдали от городов, затерянное в глуши сосновых лесов, была для Пушкина тяжелым испытанием. После шумной, многолюдной Одессы, где он имел возможность общаться с друзьями, ему было трудно переносить одиночество. Это было почти тюремное заключение: ему не разрешалось никуда выезжать, за ним был установлен полицейский надзор. Лишь творческая работа помогла поэту пережить ссылку и сохранить твердость духа и веру в лучшее. ”Поэзия спасла меня, и я воскрес душой”, — написал он впоследствии. Пушкин провел в Михайловском почти два года замкнутой, уединенной жизни, наполненной чтением и творчеством. Он ближе познакомился с народной жизнью, местными традициями и обычаями, устным творчеством. Самым близким и преданным другом Пушкина в период ссылки была его няня Арина Родионовна. Ей он обязан и знакомством с народной поэзией, с русской народной речью. Пушкин в своем уединении пристально следит за развитием русской литературы и общественной мысли: ему присылают журналы, альманахи, новые книги, он ведет обширную переписку.

Стремление к свободе, как подтекст, ощутимо и в тех стихотворениях, в которых само слово «свобода» не упоминается. Тема одиночества, изгнанничества, настойчиво звучащая в лирике этих лет ( «Храни меня, мой талисман», 1825; «Зимний вечер“), особенно в стихотворении “19 октября», служит выражением страстного желания свободы. Но еще более отчетливо эта тема проявилась в стихотворении «Андрей Шенье» (1825).Романтическая на первый взгляд (необычные обстоятельства, яркая личность героя) поэма ”Цыганы” развенчивает героя-индивидуалиста (”Он для себя лишь хочет воли”). Впервые в поэзии Пушкина появляется мысль о том, что общество имеет свои законы, которым каждый отдельный человек должен подчиняться. Познанию законов жизни общества посвящена трагедия ”Борис Годунов” (1825) — одно из самых замечательных произведений Пушкина. Важен выбор времени действия трагедии — конец 16 – начало 17 в., начало Смутного времени, когда возникла угроза самому существованию Русского государства и особенно ярко проявились силы, влияющие на жизнь и историю страны.

Стремление к свободе, как подтекст, ощутимо и в тех стихотворениях, в которых само слово «свобода» не упоминается. Тема одиночества, изгнанничества, настойчиво звучащая в лирике этих лет ( «Храни меня, мой талисман», 1825; «Зимний вечер“), особенно в стихотворении “19 октября», служит выражением страстного желания свободы. Но еще более отчетливо эта тема проявилась в стихотворении «Андрей Шенье» (1825).Романтическая на первый взгляд (необычные обстоятельства, яркая личность героя) поэма ”Цыганы” развенчивает героя-индивидуалиста (”Он для себя лишь хочет воли”). Впервые в поэзии Пушкина появляется мысль о том, что общество имеет свои законы, которым каждый отдельный человек должен подчиняться. Познанию законов жизни общества посвящена трагедия ”Борис Годунов” (1825) — одно из самых замечательных произведений Пушкина. Важен выбор времени действия трагедии — конец 16 – начало 17 в., начало Смутного времени, когда возникла угроза самому существованию Русского государства и особенно ярко проявились силы, влияющие на жизнь и историю страны.

Это произведение новаторское, свободное от устаревших правил классицизма — в нем Пушкин стремится ”воскресить минувший век во всей его истине”, воплощая в своем произведении новые художественные принципы изображения дей ствительности: ”правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах”, язык, соответствующий характеру героя”.

Это произведение новаторское, свободное от устаревших правил классицизма — в нем Пушкин стремится ”воскресить минувший век во всей его истине”, воплощая в своем произведении новые художественные принципы изображения дей ствительности: ”правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах”, язык, соответствующий характеру героя”.В работе над ”Борисом Годуновым” сформировался художественный реализм Пушкина.

В Михайловском Пушкин узнал о подавлении восстания декабристов, в котором участвовали многие его друзья, члены тайных революционных обществ. Жестокая расправа царского правительства над участниками восстания потрясла поэта: пять человек, в том числе Пестель и поэт Рылеев, с которыми Пушкин был близок, были повешены, а 120 человек сосланы на каторгу в Сибирь. Среди них были его самые близкие лицейские друзья — Пущин и Кюхельбекер. Поражение декабристов Пушкин пережил как личную трагедию. Несколько месяцев ожидал он решения царя о своей судьбе. В бумагах почти каждого арестованного декабриста находили его стихотворения, поэтому для его ареста были все основания.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Реферат

Михайловский период А.С.Пушкина (1824-1826).

От 250 руб

Контрольная работа

Михайловский период А.С.Пушкина (1824-1826).

От 250 руб

Курсовая работа

Михайловский период А.

С.Пушкина (1824-1826).

С.Пушкина (1824-1826).От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Михайловское музей-заповедник под Псковом

- Дом

- Россия

- Псков

- Михайловское музей-заповедник

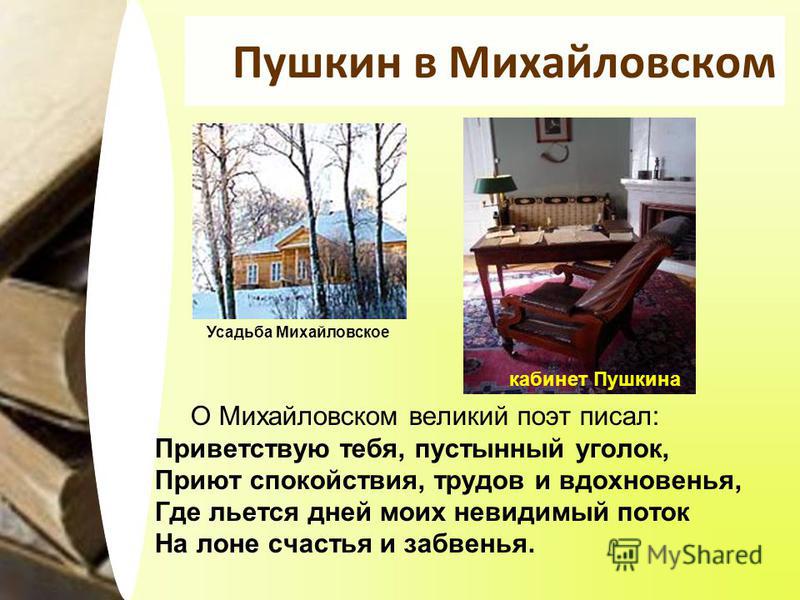

Музей-заповедник «Михайловское» — родовая усадьба известного поэта Александра Пушкина, в которой были написаны роман «Евгений Онегин» и другие известные произведения. Комплекс расположен в Пушкиногорском районе Псковской области на площади более 9700 га. Основанный как музей в 1922 году, комплекс приглашает гостей прийти и ближе познакомиться с жизнью и творчеством одного из величайших поэтов мира.

История усадьбы Михайловское

Земля, на которой расположен Пушкинский заповедник, была подарена императрицей Елизаветой Петровной прадеду Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу в 1742 году. (Кстати, Ганнибал тоже был сыном Петра Великого). Когда в 1781 году землю унаследовал сын Абрама Осип Абрамович, он переименовал село Устье в Михайловское и приступил к строительству дома, к которому примыкал великолепный парк. Позже усадьба перешла во владение дочери Осипа, матери Пушкина.

(Кстати, Ганнибал тоже был сыном Петра Великого). Когда в 1781 году землю унаследовал сын Абрама Осип Абрамович, он переименовал село Устье в Михайловское и приступил к строительству дома, к которому примыкал великолепный парк. Позже усадьба перешла во владение дочери Осипа, матери Пушкина.

Когда молодой Пушкин в первый раз посетил усадьбу в 1817 году, он был чрезвычайно впечатлен «сельской жизнью, русскими банями, земляникой и т. д.». Он останавливался в деревне во второй раз в 1819 году и снова в 1824-1826 годах, находясь в ссылке за свои «атеистические учения против религии». Первая осень Пушкина в Михайловском была очень плодотворной, несмотря на частые ссоры с отцом, и он проводил время за чтением книг, непрерывно думая и работая. Поэт был частым гостем в соседней усадьбе Тригорское, где хозяйка предоставила ему доступ к библиотеке своего отца.

Находясь в Михайловском, Пушкин познакомился с Анной Керн, племянницей своего соседа, которая вдохновила его на написание стихотворения, посвященного ей. Знаменитое ныне стихотворение, написанное Пушкиным Керну, начинается «Я помню чудное мгновенье…». В очередном путешествии в 1827 году он начал писать роман «Мавр Петра Великого». В разные годы Пушкин периодически приезжал в Михайловское, чтобы отдохнуть от городской жизни, и всего за время пребывания написал около ста произведений, в том числе классическое произведение «Евгений Онегин».

Знаменитое ныне стихотворение, написанное Пушкиным Керну, начинается «Я помню чудное мгновенье…». В очередном путешествии в 1827 году он начал писать роман «Мавр Петра Великого». В разные годы Пушкин периодически приезжал в Михайловское, чтобы отдохнуть от городской жизни, и всего за время пребывания написал около ста произведений, в том числе классическое произведение «Евгений Онегин».

Последний визит Пушкина в усадьбу в 1836 году был вызван смертью его матери. С ее кончиной имение Михайловское перешло в руки поэта, а после его смерти на дуэли всего через год перешло по наследству к его потомкам. К столетию со дня рождения поэта в 1899 году земля была выкуплена у родственников Пушкина государством.

В начале 20 -го -го века усадьба пострадала от двух отдельных пожаров, но была восстановлена только в 1921 и преобразован в музей в следующем году. В годы Великой Отечественной войны пострадало большинство зданий музея-заповедника, в том числе Свято-Успенский монастырь близ Михайловского, в котором был похоронен Пушкин. В 1949 году и усадьба, и монастырь были возрождены, но только в 2013 году Михайловское музей-заповедник был объявлен объектом культурного наследия федерального значения.

В 1949 году и усадьба, и монастырь были возрождены, но только в 2013 году Михайловское музей-заповедник был объявлен объектом культурного наследия федерального значения.

Посещение Михайловского музея-заповедника

Сегодня двери музейного комплекса «Михайловское» остаются открытыми для туристов. Посетив Дом-музей Пушкина, вы сможете начать экскурсию и познакомиться с этим уникальным местом. В музее представлены экспонаты, рассказывающие об истории усадьбы, великолепные вышивки служанок и, в комнате няни Арины Родионовны, письма, которые она посылала поэту. Также в Доме няни идеально воссозданы его 19 лет.

Родительскую комнату украшают семейные портреты и несколько подлинных писем, написанных Пушкиным в годы ссылки. В Кабинете Пушкина хранятся памятные вещи, такие как письменный стол и мебель, а в Кухонной выставке представлена посуда и кухонные принадлежности, бывшие в домах 18 и начала 19 веков. Кухня разделена между обеденной зоной хозяина и жилыми помещениями повара.

Кухня разделена между обеденной зоной хозяина и жилыми помещениями повара.

Музей-усадьба включает в себя другие дополнительные здания и, как известно, проводит фестивали и специальные выставки картин, предметов быта и тому подобного.

Михайловский парк — прекрасное воплощение парковой архитектуры 18 — 19 века. На территории есть несколько мемориальных дорожек, в том числе Еловая аллея, посаженная прадедом Пушкина Осипом Абрамовичем Ганнибалом, и липа, посвященная Анне Петровне Керн.

Музей-заповедник «Михайловское» под Псковом дает возможность лично и необычно взглянуть на жизнь Александра Пушкина и является важной остановкой для туристов, ценящих историческую литературу.

Анализ стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье. Я помню чудное мгновение, ты предстал передо мной, как мимолетное видение, как гений чистой красоты.

Стихотворение «К***», которое часто называют «Я помню чудное мгновенье. ..» на первой строчке А.С. Пушкин писал в 1825 году, когда во второй раз в жизни встретил Анну Керн. Впервые они увидели друг друга в 1819 году.у общих знакомых в Петербурге. Анна Петровна очаровала поэта. Он пытался привлечь к себе ее внимание, но у него это не очень получалось — в то время он только окончил лицей всего два года и был малоизвестен. Спустя шесть лет, вновь увидев женщину, когда-то так поразившую его, поэт создает бессмертное произведение и посвящает его ей. Анна Керн писала в своих воспоминаниях, что за день до ее отъезда из имения Тригорское, где она гостила у родственницы, Пушкин передал ей рукопись. В ней она нашла стихотворение. Внезапно поэт забрала лист, и долго уговаривала ее вернуть стихи обратно. Позже она дала автограф Дельвигу, который в 1827 году опубликовал произведение в сборнике «Северные цветы». Текст стиха, написанный четырехстопным ямбом, приобретает плавность звучания и меланхолическое настроение благодаря преобладанию звонких согласных.

..» на первой строчке А.С. Пушкин писал в 1825 году, когда во второй раз в жизни встретил Анну Керн. Впервые они увидели друг друга в 1819 году.у общих знакомых в Петербурге. Анна Петровна очаровала поэта. Он пытался привлечь к себе ее внимание, но у него это не очень получалось — в то время он только окончил лицей всего два года и был малоизвестен. Спустя шесть лет, вновь увидев женщину, когда-то так поразившую его, поэт создает бессмертное произведение и посвящает его ей. Анна Керн писала в своих воспоминаниях, что за день до ее отъезда из имения Тригорское, где она гостила у родственницы, Пушкин передал ей рукопись. В ней она нашла стихотворение. Внезапно поэт забрала лист, и долго уговаривала ее вернуть стихи обратно. Позже она дала автограф Дельвигу, который в 1827 году опубликовал произведение в сборнике «Северные цветы». Текст стиха, написанный четырехстопным ямбом, приобретает плавность звучания и меланхолическое настроение благодаря преобладанию звонких согласных.

ТО***

Я помню чудный миг:

Ты предстал передо мной

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

В томлении безысходной печали,

В тревогах шумной суеты,

Голос нежный мне давно звучал

И мечтал о милых чертах.

Прошли годы. Бури порывы мятежные

Рассыпались старые мечты

И я забыл твой нежный голос

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточения

Дни мои прошли тихо

Без бога, без вдохновения,

Ни слёз, ни жизни, ни любви.

Проснулась душа:

И вот ты снова

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

Пушкин был личностью страстной, увлеченной. Его привлекала не только революционная романтика, но и женская красота. Читать стих «Я помню чудное мгновенье» Пушкина Александра Сергеевича, значит, испытать вместе с ним волнение красивой романтической любви.

Относительно истории создания поэмы, написанной в 1825 году, мнения исследователей творчества великого русского поэта разделились. Официальная версия гласит, что «гением чистой красоты» был А. П. Керн. Но некоторые литературоведы считают, что произведение посвящено жене императора Александра I Елизавете Алексеевне и носит камерный характер.

Пушкин познакомился с Анной Петровной Керн в 1819 году. Он мгновенно влюбился в нее и долгие годы хранил в своем сердце поразивший его образ. Через шесть лет, отбывая наказание в Михайловском, Александр Сергеевич снова встретился с Керном. Она уже была разведена и вела достаточно свободный образ жизни для 19 лет.век. Но для Пушкина Анна Петровна продолжала оставаться неким идеалом, образцом благочестия. К несчастью для Керна, Александр Сергеевич был лишь модным поэтом. После мимолетного романа она вела себя неадекватно и, по мнению пушкинистов, вынудила поэта посвятить стихотворение самой себе.

Текст стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье» условно разделен на 3 части. В заглавной строфе автор с восторгом рассказывает о первой встрече с удивительной женщиной. Восхищенный, влюбленный с первого взгляда автор задается вопросом, девушка ли это, или «мимолетное видение», которое вот-вот исчезнет? основной темой произведения является романтическая любовь. Сильный, глубокий, он целиком поглощает Пушкина.

Следующие три строфы посвящены изгнанию автора. Это тяжелое время «томительной беспросветной печали», расставания с прежними идеалами, столкновения с суровой правдой жизни. Пушкин 1920-х годов — страстный борец, симпатизирующий революционным идеалам, пишущий антиправительственные стихи. После смерти декабриста его жизнь окончательно замирает, теряет смысл.

Но вот Пушкин снова встречает свою прежнюю любовь, которая кажется ему подарком судьбы. Юношеские чувства вспыхивают с новой силой, лирический герой только что просыпается от спячки, чувствует желание жить и творить.

Действие стихотворения происходит на уроке литературы в 8 классе. Научиться ему довольно легко, ведь именно в этом возрасте многие люди переживают свою первую любовь и слова поэта находят отклик в сердце. Вы можете прочитать стихотворение онлайн или скачать его на нашем сайте.

Я помню прекрасное мгновение:

Ты предстал передо мной

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

В томлении беспросветной печали

В тревогах шумной суеты,

Нежный голос мне давно звучал

И приснились милые черты.

Прошли годы. Бури порывы мятежные

Рассыпались старые мечты

И я забыл твой нежный голос

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточения

Дни мои прошли тихо

Без бога, без вдохновения,

Без слез, без жизни, без любви.

Проснулась душа:

И вот ты снова

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в восторге

И для него вновь восстали

И божество, и вдохновение,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Я помню чудный миг: Ты явился предо мною, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. В томлении безысходной печали, В тревогах шумной суеты, Голос нежный мне давно звучал И черты милые снились. Прошли годы. Бунтующая буря развеяла прежние мечты, И я забыл твой нежный голос, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения Тихо тянулись дни Мои Без божества, без вдохновения, Без слез, без жизни, без любви. Проснулась душа: И вот снова явилась ты, Как видение мимолетное, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в восторге, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновение, И жизнь, и слезы, и любовь.

Проснулась душа: И вот снова явилась ты, Как видение мимолетное, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в восторге, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновение, И жизнь, и слезы, и любовь.

Стихотворение адресовано Анне Керн, с которой Пушкин познакомился задолго до своего вынужденного затворничества в Петербурге в 1819 году. Она произвела на поэта неизгладимое впечатление. В следующий раз Пушкин и Керн увиделись только в 1825 году, когда она была в гостях у своей тетки Прасковьи Осиповой; Осипова была соседкой Пушкина и его хорошим другом. Считается, что новая встреча вдохновила Пушкина на создание эпохальной поэмы.

Главной темой стихотворения является любовь. Пушкин представляет емкий очерк его жизни между первой встречей с героиней и настоящим моментом, косвенно упоминая основные события, происходившие с биографическим лирическим героем: ссылку на юг страны, период горького разочарования в жизни, в которых художественные произведения, проникнутые чувствами неподдельного пессимизма («Демон», «Свобода, сеятель пустыни»), угнетенного настроения в период новой ссылки в родовое имение Михайловское. Однако внезапно наступает воскресение души, чудо возрождения жизни, благодаря явлению божественного образа музы, несущего с собой прежнюю радость творчества и созидания, открывающуюся перед автором в Новые перспективы. Именно в момент духовного пробуждения лирический герой вновь встречает героиню: «В душу пришло пробуждение: И вот опять явилась ты…».

Однако внезапно наступает воскресение души, чудо возрождения жизни, благодаря явлению божественного образа музы, несущего с собой прежнюю радость творчества и созидания, открывающуюся перед автором в Новые перспективы. Именно в момент духовного пробуждения лирический герой вновь встречает героиню: «В душу пришло пробуждение: И вот опять явилась ты…».

Образ героини существенно обобщен и максимально опоэтизирован; он значительно отличается от образа, возникающего на страницах писем Пушкина к Риге и друзьям, созданного в период вынужденного времяпрепровождения в Михайловском. При этом знак равенства неоправдан, как и отождествление «гения чистой красоты» с реальной биографической Анной Керн. На невозможность распознавания узкобиографического фона поэтического послания указывает тематическое и композиционное сходство с другим любовным романом. поэтический текст под названием «К ней», созданный Пушкиным в 1817 году.

Здесь важно помнить о вдохновении. Любовь к поэту ценна еще и в смысле дарования творческого вдохновения, стремления к творчеству. Заглавная строфа описывает первую встречу поэта и его возлюбленной. Пушкин характеризует это мгновение очень яркими, выразительными эпитетами («чудное мгновение», «мимолетное видение», «гений чистой красоты»). Любовь для поэта – это глубокое, искреннее, волшебное чувство, которое полностью захватывает его. Следующие три строфы поэмы описывают следующий этап жизни поэта – его ссылку. Тяжелое время в судьбе Пушкина, полное жизненных испытаний и переживаний. Это время «томящей беспросветной печали» в душе поэта. Расставание со своими юношескими идеалами, этап взросления («Разбросанные прежние мечты»). Возможно, были у поэта и минуты отчаяния («Без божества, без вдохновения») Упоминается и ссылка автора («В глуши, во мраке заточения…»). Жизнь поэта словно замерла, потеряла смысл. Жанр — сообщение.

Заглавная строфа описывает первую встречу поэта и его возлюбленной. Пушкин характеризует это мгновение очень яркими, выразительными эпитетами («чудное мгновение», «мимолетное видение», «гений чистой красоты»). Любовь для поэта – это глубокое, искреннее, волшебное чувство, которое полностью захватывает его. Следующие три строфы поэмы описывают следующий этап жизни поэта – его ссылку. Тяжелое время в судьбе Пушкина, полное жизненных испытаний и переживаний. Это время «томящей беспросветной печали» в душе поэта. Расставание со своими юношескими идеалами, этап взросления («Разбросанные прежние мечты»). Возможно, были у поэта и минуты отчаяния («Без божества, без вдохновения») Упоминается и ссылка автора («В глуши, во мраке заточения…»). Жизнь поэта словно замерла, потеряла смысл. Жанр — сообщение.

В этот день — 19 июля 1825 года — в день выезда Анны Петровны Керн из Тригорского, Пушкин вручил ей стихотворение «К*», являющееся образцом высокой поэзии,

шедевр пушкинской лирики. Его знают все, кому дорога русская поэзия. Но мало найдется в истории литературы произведений, которые вызывали бы столько вопросов у исследователей, поэтов и читателей. Какой была настоящая женщина, вдохновившая поэта? Что их связало? Почему именно она стала адресатом этого поэтического послания?

Но мало найдется в истории литературы произведений, которые вызывали бы столько вопросов у исследователей, поэтов и читателей. Какой была настоящая женщина, вдохновившая поэта? Что их связало? Почему именно она стала адресатом этого поэтического послания?

История взаимоотношений Пушкина и Анны Керн очень запутана и противоречива. Несмотря на то, что их связь породила одно из самых известных стихотворений поэта, этот роман вряд ли можно назвать судьбоносным для обоих.

20-летний поэт впервые встретил 19-летнюю Анну Керн, жену 52-летнего генерала Э. Керна, в 1819 году в Петербурге, в доме Алексея Оленина, президента Санкт-Петербургская академия художеств. Сидя за обедом недалеко от нее, он старался привлечь к себе ее внимание. Когда Керн села в карету, Пушкин вышел на крыльцо и долго смотрел на нее.

Их вторая встреча состоялась лишь спустя долгих шесть лет. В июне 1825 года, находясь в ссылке в Михайлове, Пушкин часто навещал родственников в селе Тригорском, где вновь встретил Анну Керн. В своих воспоминаниях она писала: «Мы сидели за обедом и смеялись… вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Моя тетя, возле которой я сидел, представила его мне. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашла, что ему сказать, и мы не скоро познакомились и заговорили.

В своих воспоминаниях она писала: «Мы сидели за обедом и смеялись… вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Моя тетя, возле которой я сидел, представила его мне. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашла, что ему сказать, и мы не скоро познакомились и заговорили.

Около месяца Керн жил в Тригорском, почти ежедневно встречаясь с Пушкиным. Неожиданная встреча с Керном после 6-летнего перерыва произвела на него неизгладимое впечатление. В душе поэта «наступило пробуждение» — пробуждение от всех тяжелых переживаний, перенесенных «в глуши, во мраке заточения» — в многолетнем изгнании. Но влюбленный поэт явно не нашел нужного тона, и, несмотря на ответный интерес Анны Керн, решающего объяснения между ними не произошло.

Накануне отъезда Анны Пушкин преподнес ей подарок — первую главу «Евгения Онегина», только что вышедшую в то время. Между неразрезанными страницами лежала бумажка со стихотворением, написанным ночью. ..

..

Я помню чудесное мгновение:

Ты предстал передо мной

Словно мимолетное видение

Словно гений чистой красоты.

В томлении безысходной печали

В тревогах шумной суеты,

И мечтал о милых черточках.

Прошли годы. Бури порывы мятежные

Рассыпались старые мечты

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточения

Дни мои прошли тихо

Без бога, без вдохновения,

Ни слёз, ни жизни, ни любви.

Проснулась душа:

И вот ты снова

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в восторге

И для него вновь восстали

И божество, и вдохновение,

И жизнь, и слезы, и любовь.

Из воспоминаний Анны Керн известно, как она выпросила у поэта лист с этими стихами. Когда женщина собиралась спрятать его в свой ящик, поэт вдруг судорожно вырвал его из ее рук и долго не хотел отдавать. — настойчиво взмолился Керн. «Что промелькнуло у него тогда в голове, я не знаю, — писала она в мемуарах. Из всего получается, что мы должны быть благодарны Анне Петровне за сохранение этого шедевра для русской литературы.

«Что промелькнуло у него тогда в голове, я не знаю, — писала она в мемуарах. Из всего получается, что мы должны быть благодарны Анне Петровне за сохранение этого шедевра для русской литературы.

Через пятнадцать лет композитор Михаил Иванович Глинка написал на эти слова романс и посвятил его любимой женщине, дочери Анны Керн Екатерине.

Для Пушкина Анна Керн действительно была «мимолетным видением». В глуши, в псковском имении своей тетки, красавица Керн пленила не только Пушкина, но и своих соседей-помещиков. В одном из своих многочисленных писем поэт писал ей: «Ветер всегда жесток… Прощай, божественная, я в ярости и падаю к твоим ногам». Через два года Анна Керн уже не вызывала у Пушкина никаких чувств. «Гений чистой красоты» исчез, а появилась «вавилонская блудница», как назвал ее Пушкин в письме к другу.

Не будем анализировать, почему любовь Пушкина к Керну оказалась всего лишь «чудесным мигом», о котором он пророчески возвестил в стихах. Виновата ли в этом сама Анна Петровна, виноват ли поэт или какие-то внешние обстоятельства — вопрос в специальных исследованиях до сих пор остается открытым.

ТО ***

Я помню чудесный миг:

Ты предстал передо мной

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

В томлении безысходной печали

В тревогах шумной суеты,

Голос нежный мне давно звучал

И снились милые черты.

Прошли годы. Бури порывы мятежные

Рассыпались старые мечты

И я забыл твой нежный голос

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточения

Дни мои прошли тихо

Без бога, без вдохновения,

Без слез, без жизни, без любви.

Душа пробудилась:

И вот ты снова

Как мимолетное видение

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в восторге

И для него вновь восстали

И божество, и вдохновение,

И жизнь, и слезы, и любовь.

А. С. Пушкин. «Я помню чудесный момент». Послушайте стихотворение.

Вот как читает это стихотворение Юрий Соломин.

Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» соседствует с плеядой уникальных произведений в творчестве Пушкина. В этом любовном письме поэт воспевает нежное сочувствие, женскую красоту, преданность юношеским идеалам.

В этом любовном письме поэт воспевает нежное сочувствие, женскую красоту, преданность юношеским идеалам.

Кому посвящено стихотворение?

Работу он посвящает великолепной Анне Керн, девушке, заставившей его сердце биться вдвое сильнее.

История создания и составление поэмы

Несмотря на небольшой размер поэмы «Я помню чудное мгновенье», она содержит несколько этапов из жизни. лирический герой. Емкое, но такое пылкое, оно раскрывает душевное состояние Александра Сергеевича в самые трудные для него времена.

Впервые встретившись с «мимолетным видением», поэт потерял голову, как юноша. Но его любовь осталась безответной, ведь красавица была замужем. Тем не менее Пушкин видел в объекте воздыхания чистоту, искренность и доброту. Ему приходилось глубоко скрывать свою робкую любовь к Анне, но именно это светлое и девственное чувство стало его спасением в дни ссылки.

Когда поэт находился в южной ссылке и в ссылке в Михайловском за свое свободомыслие и смелость идей, он постепенно стал забывать «милые черты» и «нежный голос», поддерживавшие его в уединении. Отрешенность наполняла разум и мировоззрение: Пушкин признается, что не может, как прежде, чувствовать вкус жизни, плакать, любить, а только испытывает скорбную боль.

Отрешенность наполняла разум и мировоззрение: Пушкин признается, что не может, как прежде, чувствовать вкус жизни, плакать, любить, а только испытывает скорбную боль.

Дни скучны и унылы, безрадостное существование безжалостно отнимает самое ценное желание — снова полюбить и получить взаимность. Но это увядшее время помогло узнику повзрослеть, расстаться с иллюзиями, взглянуть на «давние мечты» трезвым взглядом, научиться терпению и стать сильным, несмотря на все невзгоды.

Неожиданное озарение открывает новую главу для Пушкина. Он снова встречает удивительную музу, и его чувства воспламеняются осознанной привязанностью. Образ Анны очень долго преследовал талантливого писателя в минуты угасающей надежды, воскрешал его силу духа, обещая сладкое опьянение. Теперь любовь поэта смешана с человеческой благодарностью к девушке, вернувшей ему улыбку, известность и востребованность в высших кругах.

Интересно, что «Я помню чудное мгновенье» — лирическое произведение, которое со временем стало обобщаться. В ней стираются конкретные личности, а образ возлюбленной рассматривается с философской точки зрения, как эталон женственности и красоты.

В ней стираются конкретные личности, а образ возлюбленной рассматривается с философской точки зрения, как эталон женственности и красоты.

Эпитеты, метафоры, сравнения

В сообщении автор использует подкрепляющее воздействие поэзии. Художественные средства массовой информации вкраплены в каждую строфу. Читатели найдут яркие и яркие примеры эпитетов – «чудесное мгновение», «небесные черты», «мимолетное видение». Точно подобранные слова раскрывают характер описываемой героини, рисуют в воображении ее божественный портрет, а также помогают понять ситуацию, в которой снизошла на Пушкина великая сила любви.

Ослепленный наивными мечтами поэт наконец прозревает и сравнивает это состояние с бурей. бунтарские порывы, которые едко срывают пелену с глаз. Одной метафорой ему удается охарактеризовать весь катарсис и возрождение.

Между тем, русский классик сравнивает своего ангела с «гением чистой красоты» и продолжает поклоняться ему после возвращения из ссылки. Он пересекается с Анной так же внезапно, как и в первый раз, но этот момент уже пропитан не юношеской любовью, где вдохновение слепо следует за чувствами, а мудрой зрелостью.