«Воззвание к революции»: как смерть Пушкина привела к аресту Лермонтова

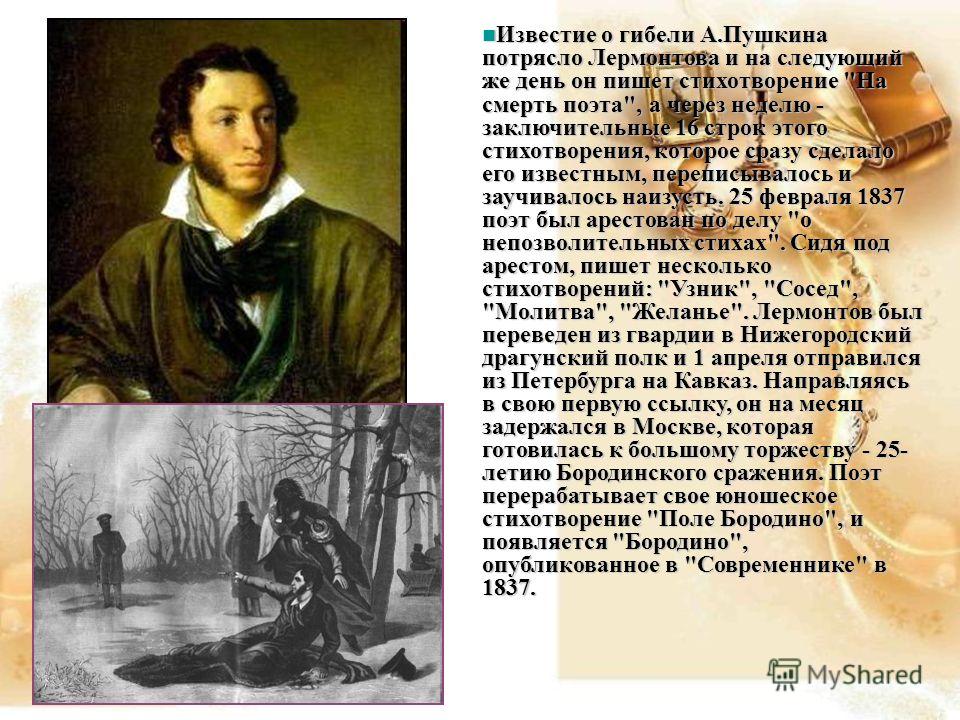

В эпоху Николая I с ее деспотизмом и репрессиями голосом русского народа и «потерянного» поколения стал Михаил Лермонтов. Он был услышан как поэт не сразу, а только после громкого протеста, выраженного в стихотворении 1837 года «Смерть поэта».

Литературный критик Виссарион Белинский называл Лермонтова «преемником» Пушкина. И молодой поэт, многое взявший от главного русского классика, не мог не откликнуться на смерть своего кумира. По слухам, его даже видели рядом с квартирой умирающего Пушкина, – но, скорее всего, это лишь фантазии современников.

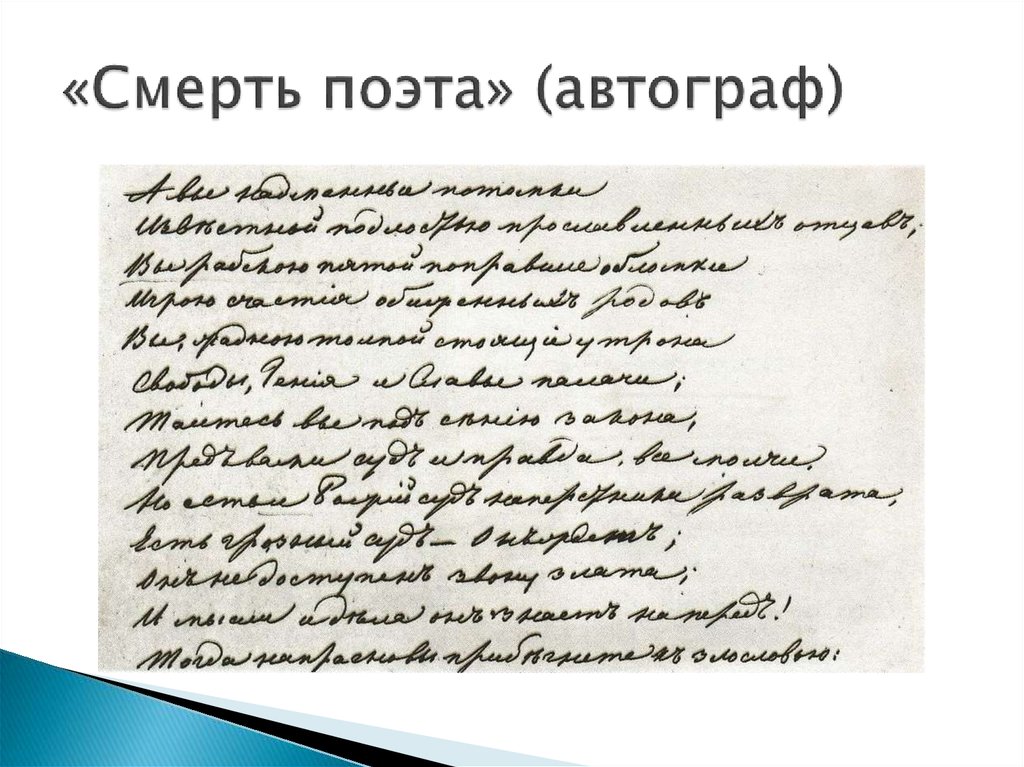

Первая редакция (без последних 16 строк) стихотворения была написана, когда Пушкин еще не умер, но его смертельное ранение уже обсуждал весь Петербург. До Лермонтова доносились лишь слухи, которые касались в основном вопросов, кто прав и кто виноват в дуэли. Некоторые оправдывали Дантеса, другие же — обвиняли жену Пушкина Наталью Гончарову в непозволительных связях с французом.

Друг Лермонтова Святослав Раевский писал, что первоначальный текст элегии был собранием мыслей не только самого автора, но и «весьма многих» его друзей. Молодой поэт собрал их во время горячего обсуждения этой темы в своей гостиной. Сам же Раевский тогда жил в доме Лермонтова и оказал значительное влияние на распространение стихотворения, из-за чего тоже оказался под следствием по «Делу о непозволительных стихах…». В итоге Лермонтова сослали на Кавказ, но через год уже «простили».

После тиражирования стихотворения голос Лермонтова начал стремительно раздаваться во многих элитных гостиных. Его текст переписывался и заучивался, и даже дошел до «пушкинской плеяды» — Владимира Одоевского, Петра Вяземского и учителя поэта Василия Жуковского. «Вот стихи какого-то Лермонтова, гусарского офицера», — написал тогда князь Вяземский.

Через несколько дней после написания стихотворения у Лермонтова возник спор со своим родственником и по совместительству сотрудником тогдашнего МИД Николаем Столыпиным.

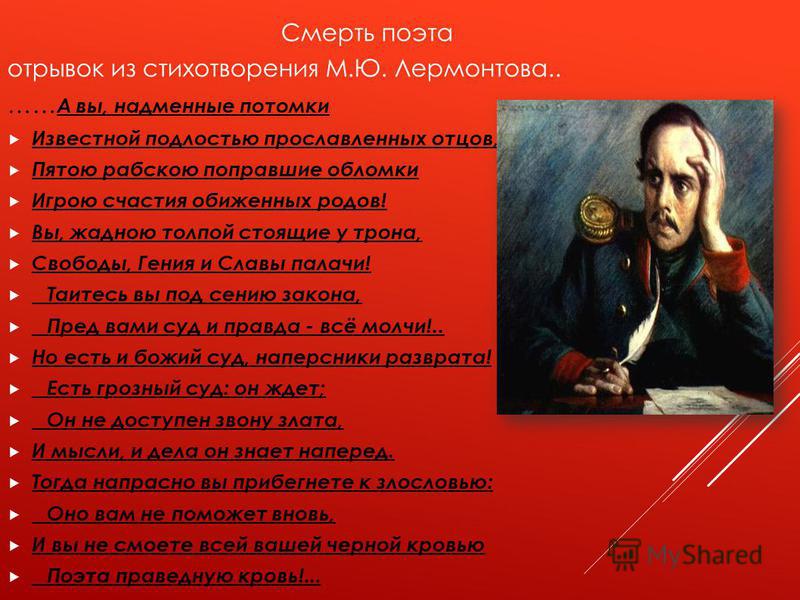

«А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — все молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!»

По другой версии, на дополнение стихотворения Лермонтов решился после разговора с врачом Николаем Арендтом, который лечил и его, и Пушкина. Именно медик, возможно, и рассказал детали состояния умирающего поэта. Однако наиболее вероятно то, что Лермонтов счел несправедливым наказание, назначенное Дантесу. В России еще со времен Петра I существовал строгий закон за участие в дуэлях, — осудить могли вплоть до смертной казни. Французу же изначально назначили высшую меру наказания, но впоследствии его просто выслали из страны.

Именно медик, возможно, и рассказал детали состояния умирающего поэта. Однако наиболее вероятно то, что Лермонтов счел несправедливым наказание, назначенное Дантесу. В России еще со времен Петра I существовал строгий закон за участие в дуэлях, — осудить могли вплоть до смертной казни. Французу же изначально назначили высшую меру наказания, но впоследствии его просто выслали из страны.

Эпиграф из «Смерти поэта» М. Лермонтова

Отмщенье, государь, отмщенье!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели злодеи в ней пример.

В эпиграфе к стихотворению Лермонтов призывает императора «быть справедливым и наказать убийцу». Он взят из трагедии французского драматурга «Венцеслав» Жана Ротру. Известно, что поэт включил его в канву стихотворения не сразу. Возможно, таким образом Лермонтов попытался смягчить негодование Николая I, когда прошел первый слух о его скором аресте за ранние версии стихотворения. Поэт подчеркивал, что хочет только наказания для убийцы и у него нет намерений «нападать» на императора. Однако даже подобное высказывание воспринималось императорской цензурой как непозволительная дерзость — нельзя диктовать волю царю.

Поэт подчеркивал, что хочет только наказания для убийцы и у него нет намерений «нападать» на императора. Однако даже подобное высказывание воспринималось императорской цензурой как непозволительная дерзость — нельзя диктовать волю царю.

«Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», – написал глава жандармов Александр Бенкендорф в докладной записке Николаю I.

В ответном письме Николай I сказал, что уже успел прочитать произведение Лермонтова и даже назвал его «приятным стихом». По одной из версий, стихотворение императору читал Василий Жуковский, но без заключительных 16 строк. По другой — Николаю I пришла анонимная записка с текстом Лермонтова под заголовком «Воззвание к революции». В итоге император распорядился проверить писателя:

«Я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Вскоре Лермонтова и Раевского арестовали. В квартире поэта провели обыск, а также заперли его на верхнем этаже Главного штаба. Затем его перевели под домашний арест в квартиру бабушки Елизаветы Арсеньевой. Лермонтов, до этого публиковавшийся разве что в «Библиотеке для чтения» (и то не по своей воле), в объяснительной записке написал:

«Сам я их [стихов] никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божиим».

Приказом от 25 февраля 1837 года Лермонтова сослали на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевского же выслали в Олонецкую губернию (территория современной Карелии). На Кавказе Лермонтов встретился со другими людьми интеллектуальной элиты того времени — и с Виссарионом Белинским, и с декабристами Александром Одоевским, Михаилом Нарышкиным. Отголоски кавказской жизни отразились в творчестве поэта. Примерно через год Лермонтова «простили», чему он, кстати, не очень обрадовался.

Отголоски кавказской жизни отразились в творчестве поэта. Примерно через год Лермонтова «простили», чему он, кстати, не очень обрадовался.

«Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко, а уж здоровее того, как я теперь, кажется, быть невозможно», — написал Лермонтов в письме к Раевскому в 1838 году.

Об эпиграфе в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта»

1

«Вступление к этому сочинению дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», – писал Бенкендорф в докладной записке Николаю I о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта» 1.

Вот это «дерзкое» вступление:

Отмщенье, государь, отмщенье!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели злодеи в ней пример2.

Строки, которые Бенкендорф назвал «вступлением», более столетия (с 1863 года) принятоназывать «эпиграфом». Попутно отметим, что в копии, приложенной к «Делу онепозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полкаЛермонтовым…», они расположены именно как строки стихотворения, а не как эпиграф.

Принято также считать, что отроки эти властями никогда поэту не инкриминировались,что возмущение вызвал лишь финал, направленный против придворных, окружавшихтрон. Однако внимательное рассмотрение фактов, связанных с кругом данных вопросов,убеждает, что дело обстояло не совсем так.

Как уже видно из приведенных выше слов шефа жандармов, Лермонтовуинкриминировался не только «конец», но и «вступление». А из высказываний весьмаавторитетных современников, причем людей противоположных взглядов, явствует, какоебольшое значение придавалось именно началу, строкам, которые принято называтьэпиграфом.

Приведем в доказательство слова Герцена и его идейного врага поэтессы графини Ростопчиной.

Вот что говорит Герцен в своем исследовании «О развитии революционных идей вРоссии».

Лермонтов «написал стихотворение полное энергии, в котором, придавая поруганиюподлые интриги, веденные министрами, литераторами и журналистами-шпионами,воскликнул в порыве юношеского негодования: «отмщенье, государь, отмщенье!» Поэтпоплатился за эту неосторожность ссылкой на Кавказ» 3.

А вот что вспоминала Е. Ростопчина в письме к Александру Дюма, написанномпо-французски: «Лермонтов, возмущенный, как вся русская молодежь, против той дурнойчасти нашего общества, которая восстанавливала двух противников друг против друга,Лермонтов написал стихотворение, по моему мнению, посредственное, но горячее, вкотором он обращался к самому императору с просьбой об отмщеньи. При всеобщемчрезмерном возбуждении умов этот поступок, такой естественный в молодом человеке,получил иное истолкование. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, быларестован, посажен на гауптвахту и потом отправлен в полк на Кавказ» 4.

В обоих случаях акцент на вступлении.

Как был перетолкован «поступок» молодого человека, поэта, осмелившегося диктоватьсвою волю царю, мы уже видели из докладной записки Бенкендорфа. Совершенноестественно, что он был воспринят как дерзость. В финальных строках заключалосьосуждение тех, кто стоял у трона, шла речь о «жадной толпе» царедворцев, вовступительных был задет сам трон. О троне, иными словами, о самодержце долгое времянельзя было заикнуться в печати. Характерен следующий пример. Вот как выгляделоцитированное выше место из письма Ростопчиной к Дюма в первом русском переводе,сделанном в 1861 году: Лермонтов «написал несколько стихов посредственных, ногорячих… Вскоре новый поэт, вступившийся за умершего поэта, уехал в полк на Кавказ»

Откуда же возникло мнение, что Лермонтову инкриминировались лишь последние заключительные строки?

Источником такого заблуждения явилось принятое буквально показание С. Раевского – «Объяснение губернского секретаря Раевского… о происхождении стихов на смертьПушкина». А между тем нельзя забывать, что перед нами «объяснение», написанноеюристом с целью смягчить наказание другу – автору стихов.

Раевского – «Объяснение губернского секретаря Раевского… о происхождении стихов на смертьПушкина». А между тем нельзя забывать, что перед нами «объяснение», написанноеюристом с целью смягчить наказание другу – автору стихов.

Что это так, известно со слов самого Раевского, который сделал попытку передать свойчерновик Лермонтову, а его камердинеру писал: «Передай тихонько эту записку и бумагиМишелю. Я подал эту записку Министру. Надобно чтобы он отвечал согласно с нею итогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже… Ипотом непременно сжечь ее» 6.

В чем же отклонился Раевский от истины, как изменил факты, чтобы смягчить Лермонтову приговор?

Он умолчал о вступлении, все внимание сосредоточив на концовке. Юрист понимал, чтоэто скользкое место, которого лучше не касаться. Что его легко перетолковать, понималаи Ростопчина. «Неосторожностью» назвал его Герцен. Если в последних строчках быловольнодумство, то в начальных можно было усмотреть при желании самое страшноепреступление – дерзость по отношению к «его величеству». Надо было переключитьвнимание судей на более невинное. Умный адвокат так и сделал. Нарисовал яркую сценусоздания заключительных строк, которая потом вошла в «воспоминания» современников,при ней не присутствовавших, писавших с чужих слов, к тому же много лет спустя, азатем и в биографию поэта. «Вступление» же вовсе исчезло из поля зрения»вспоминающих» 7.

Надо было переключитьвнимание судей на более невинное. Умный адвокат так и сделал. Нарисовал яркую сценусоздания заключительных строк, которая потом вошла в «воспоминания» современников,при ней не присутствовавших, писавших с чужих слов, к тому же много лет спустя, азатем и в биографию поэта. «Вступление» же вовсе исчезло из поля зрения»вспоминающих» 7.

В своем «объяснении» Раевский наметил антитезу – добрый царь и злые придворные:»…Государь император осыпал семейство Пушкина милостями, след[овательно] дорожилим… стало быть, можно было бранить врагов Пушкина…» 8.

Эту антитезу, только намеченную Раевским, развил в своем показании Лермонтов. Хотяон и не получил черновика Раевского (пакет был перехвачен), но давал показаниясоответственно тому, что писал защитник. Друзья одинаково расценивали ситуацию. Неисключена возможность, что Раевский все же нашел способ дать совет другу.

Под угрозой солдатской лямки Лермонтов писал (и кто решится упрекнуть его в лести ):»…После двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкинумер, и вместе с этим известием пришло другое – утешительное для сердца русского:государь император… подал великодушно руку помощи несчастной жене и малымсиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли)высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще болеенесправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственныеразделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всемугнетенным; но, тем не менее, я слышал, что некоторые… не переставали омрачать памятьубитого…» 9.

Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли)высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще болеенесправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственныеразделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всемугнетенным; но, тем не менее, я слышал, что некоторые… не переставали омрачать памятьубитого…» 9.

Вывод хоть и не был сделан, напрашивался сам собой. Этот вывод сделал биографЛермонтова П. Висковатый. Он развил заложенную в показаниях мысль, что поэт лишьвыразил желание самого царя. Он также стремился перетолковать эпиграф. Но цель была – иная.

В статье о стихах на смерть Пушкина, написанной на основе судебного дела, П.Висковатый писал: «Умы немного утихли, когда разнесся слух, что государь желаетстрогого расследования дела и наказания виновных. Тогда-то эпиграфом к стихам своимЛермонтов поставил:

Отмщенье, государь, отмщенье!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели элодеи в ней пример.

(Из трагедии)».

Подпись «(Из трагедии)» давала возможность вступительные строки воспринять какэпиграф. Эпиграф этот был теперь легализован, узаконен для печатания в собранияхсочинений поэта, как прибавленный Лермонтовым для выражения воли царя, иВисковатый возражал издателям, которые, не печатали эпиграф при стихотворении.»Слова эти, очевидно, сочинены самим Лермонтовым, и потому совершеннонеосновательно выброшены издателями из собрания его сочинений, – бросал он в сторонуС. Дудышкина и П. Ефремова. – В экземпляре стихов, приложенном к судному делу надЛермонтовым, они находятся, и в своем показании поэт признает все своимпроизведением» ## Пав. Висковатый, Лермонтов на смерть А. С. Пушкина. По подлиннымдокументам, «Вестник Европы», 1887, кн.

- »М. Ю. Лермоптов в воспоминаниях современников», «Художественная

литература», М. 1964, стр. 399. [↩]

- Пользуемся текстом, принятым в изданиях сочинении Лермонтова с 1889 по 1953 год. В копиях (автограф не сохранился) имеются некоторые разночтения.

В 1954 году изменено чтение первой строки (М. Ю. Лермонтов, Сочинения, в 6-ти томах, т. II, Изд. АН СССР, М.-Л. 1954, стр. 329). Мы не имеем возможности принять это новое чтение ввиду того, что в текстологическом комментарии оно не мотивировано и источник текста не указан. [↩]

В 1954 году изменено чтение первой строки (М. Ю. Лермонтов, Сочинения, в 6-ти томах, т. II, Изд. АН СССР, М.-Л. 1954, стр. 329). Мы не имеем возможности принять это новое чтение ввиду того, что в текстологическом комментарии оно не мотивировано и источник текста не указан. [↩] - А. Герцен, Историческое развитие рев[олюционных] идей в России.Издание первое в переводе. Посвящается студентам Московского университета.Нелегальное литографированное издание, М. 1861, стр. 69. [↩]

- Alexandre Dumas, Le Caucase, Journal de voyage et romens, 1850, avril,N 19, p. 147.[↩]

- »Кавказ. Путешествие Александра Дюма». Перевод с французского П. Робаровского, Тифлис, 1861, вып. 2, стр. 456; ср. второй перевод В. К. Шульца в «Русской старине», 1882, сентябрь, стр. 616. [↩]

- П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, вып. 1, «Прибой», Л. 1929, стр. 261-262. [↩]

- В. П. Бурнашев, Михаил Юрьевич Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников, «Русский архив», 1872; А. Н. Муравьев, Знакомство с русскими писателями, Киев, 1871.

[↩]

[↩] - П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, стр. 264. [↩]

- П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, стр. 266.[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

пациентов нуждаются в поэзии… и врачи тоже – Даниэлла Офри в Гарварде, только что выиграл крупную международную премию. И не за его выдающиеся достижения в области медицины внутренних органов, десятилетия преподавания или ученость. Это было для стихотворения.

Поэма?

Поэзия часто кажется наименее практичным занятием на Земле. Это небольшое количество слов на странице, часто с минимальной формой, сюжетом или логикой. Он не зарабатывает деньги, не строит города, не лечит болезни, не кормит голодных и не решает насущные проблемы общества.

Но иногда именно то, что мы считаем наименее практичным, обладает наибольшей силой. Фактически, непрактичность поэзии может быть ее силой. Будучи просто словами на странице, он не должен тянуть вес химиотерапии, антибиотиков или аппарата МРТ. Поэтому, когда стихотворение действительно производит впечатление, мы часто сбиты с толку.

Поэтому, когда стихотворение действительно производит впечатление, мы часто сбиты с толку.

«Когда мы читаем или слушаем по-настоящему эффективное стихотворение, — говорит Кампо, — мы чувствуем то, что чувствует говорящий. Мы переживаем полное погружение себя в чужое сознание».

Для тех из нас, кто столкнулся со сложной задачей обучения — или сохранения — эмпатии у следующего поколения врачей, это эмпирическое определение эмпатии поможет лучше, чем лекция в PowerPoint. Учитывая, что наши знания о таком опыте имеют решающее значение.

Как научить, например, тому, как смотреть в лицо смерти? Смерть, умирание, мертвые тела — непростые понятия для размышления, но они являются реальностью в медицине, и врачи и медсестры столкнутся с ними в их холодной, суровой реальности. Где мы обретаем силу духа, чтобы шагнуть в то же пространство, что и смерть, и преодолеть нервирующие сложности, которые крутятся между нашими вдохами? Это не то, что вы можете найти в Google…

Прости меня, тело передо мной, за это.

Прости меня за мои неуклюжие руки, необученные

в том, как прикасаться: Я хотел понять

что такое горячка, а не любовь. Прости меня за

мой взгляд, но когда я смотрю на тебя, я вижу себя

обнажённым….

Так начинается удостоенное наград стихотворение Кампо Раунды заболеваемости и смертности . Это погружение в пасть смерти. Я читал учебники и статьи о встрече со смертью, но они не передают суть переживания так, как эти несколько строк. Каждый врач и медсестра признают: «Когда я смотрю на вас, я вижу себя обнажённым». Это жесткая экзистенциальная связь между опекуном и пациентом.

Для пациентов, которые могут потеряться и потерять голос в непреодолимом медицинском предприятии, поэзия часто может помочь вернуть себе голос. Кампо, который также преподает письмо в Университете Лесли, часто раздает своим пациентам стихи — для него это просто еще один инструмент в наборе инструментов медицины. (Вот с одним из наших бездомных пациентов-алкоголиков в Бельвю — тип пациентов, которых легко маргинализировать. )

)

Поэзия и гуманитарные науки начинают расцветать в медицинском мире. Многие медицинские школы, такие как , выделяют ресурсы и время на гуманитарные науки. Такие журналы, как Bellevue Literary Review (главным редактором которого я являюсь) сосредоточены на творческих интерпретациях медицинских проблем и уязвимых мест. Становится все более очевидным, что врачам и медсестрам нужны творческие навыки, которые предлагают гуманитарные науки, чтобы эффективно и мудро ухаживать за больными.

Новейшая книга стихов Кампо будет опубликована этой осенью. «Хорошее стихотворение поглощает нас, — говорит Кампо, — захватывает нас физически. Его краткость и срочность требуют участия другого для достижения полноты, для достижения полного смысла. Таким образом, это не так уж отличается от оказания наилучшей, самой сострадательной помощи нашим пациентам».

Действительно хорошее лекарство! (from Slate Magazine )

**********

Morbidity and Mortality Rounds

By Rafael Campo (reprinted with permission of author)

Forgive me, тело передо мной, для этого.

Прости меня за мои неуклюжие руки, необученные

в том, как прикасаться: Я хотел понять

что такое горячка, а не любовь. Прости меня за

мой взгляд, но когда я смотрю на тебя, я вижу

себя обнажил. Прости меня, тело, за

то, что кажется расчетом, когда я делаю

вдох, прежде чем порезать тебя своим ножом,

потому что рак должен быть удален.

Прости, что я тебе не сказал, но я

не поэт. Пожалуйста, прости меня, пожалуйста. Прости

мои перчатки, мое бессердечное приветствие, мое беспокойство —

ты не должен понимать, что я только что снова встретил смерть

. Простите меня, если я скажу, что он выглядел нетерпеливым. Пожалуйста, простите мне мое отчаяние,

которое когда-то казалось скорее компенсацией. Прости

моя жадность, прости меня за то, что у меня нет больше

, чтобы дать тебе, чем эта горькая пилюля. Прости:

за это извинение, запоздалое, за таких

, как я, чьи преступления могли показаться безобидными

, но чья жестокость была очевидна.