Илья-Пророк и Перун-Громовержец

православие , газета «воскресение» , алексий хотеев , неоязычество , перун , илья пророк

Интерес к народной культуре нередко направлен на то, чтобы выявить ее наиболее архаичные слои. Применительно к отечественной истории — это обращение к верованиям дохристианской эпохи. Можно встретить расхожее мнение, что в христианском почитании святых сохранились древние формы славянского язычества, что, например, образ св.

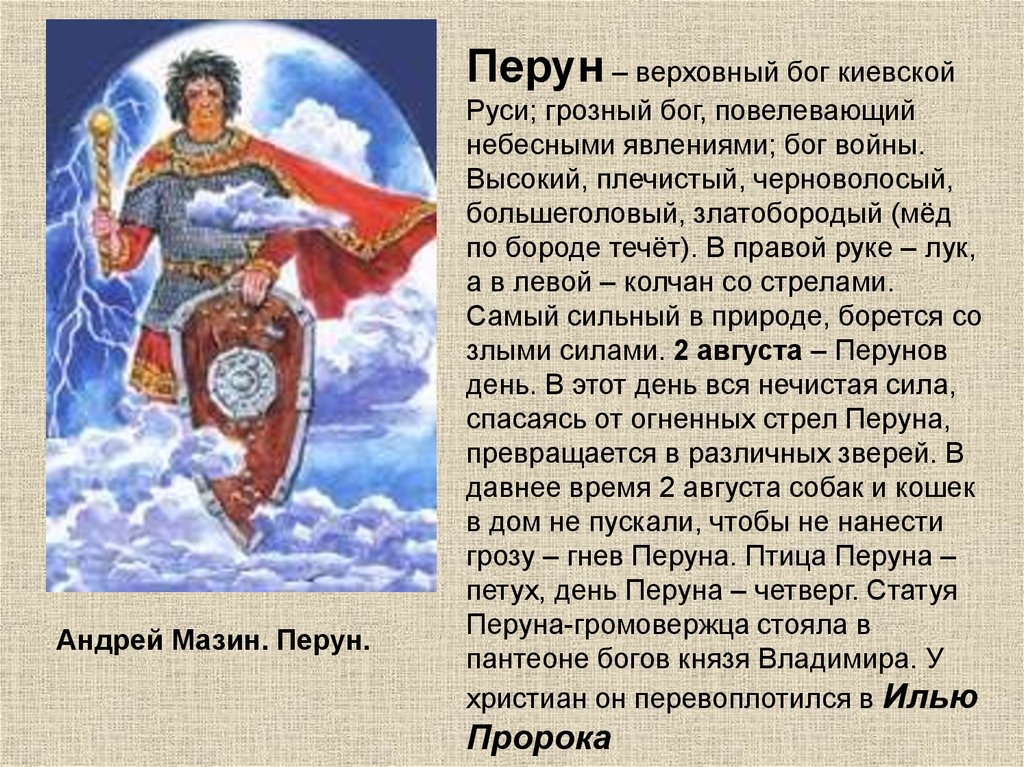

Перун известен в славянской мифологии как бог грозы, грома и молнии. Соответственно, его атрибуты — молот (символ небесного грома) и стрелы (символ молнии). Летние дожди-грозы вместе с солнечным теплом и светом дают земледельцу надежду на богатый урожай, поэтому богу-громовержцу в древности совершались моления и приносились жертвы (в частности быки). Для этого выбирали холмы и дубовые рощи. На заре государственной эпохи Перун приобретает черты покровителя князя и его дружины: это влияние скандинавского «коллеги» Перуна — бога Тора. Идол Перуна устанавливается возле княжеской резиденции, перед ним приносятся клятвы верности, его имя фигурирует в русско-византийских договорах. В ходе крещения Руси происходит свержение идолов, и Перунов бросают в реку и в Киеве, и в Новгороде. В дальнейшем имя языческого божества сохраняется в народных поговорках как название грома или молнии.

Илья — один из самых известных библейских пророков, ревностный противник идолопоклонства в Израиле (3 Цар. 17-20; 4 Цар. 1-3). По его предсказанию, Самарию постигла трехлетняя засуха, а затем было устроено испытание пророка молитвой о дожде со жрецами Ваала, которых было четыреста пятьдесят человек. Вопли жрецов были тщетными, а жертва Илии была принята Богом: с моря подул сильный ветер и вскоре пошел обильный дождь. Кроме этого, Илья запомнился рядом чудес, среди которых воскрешение сына сарептской вдовицы. Особенно впечатляет предание о взятии Илии живым на небо на огненной колеснице. Память о великом пророке была сильна в новозаветные времена, почему Иоанна Предтечу сравнивали с Ильей, предшественником Мессии. Значение пророка видно также в том, что он вместе с Моисеем открылся в беседе со Христом на горе Фавор. Само празднование св.

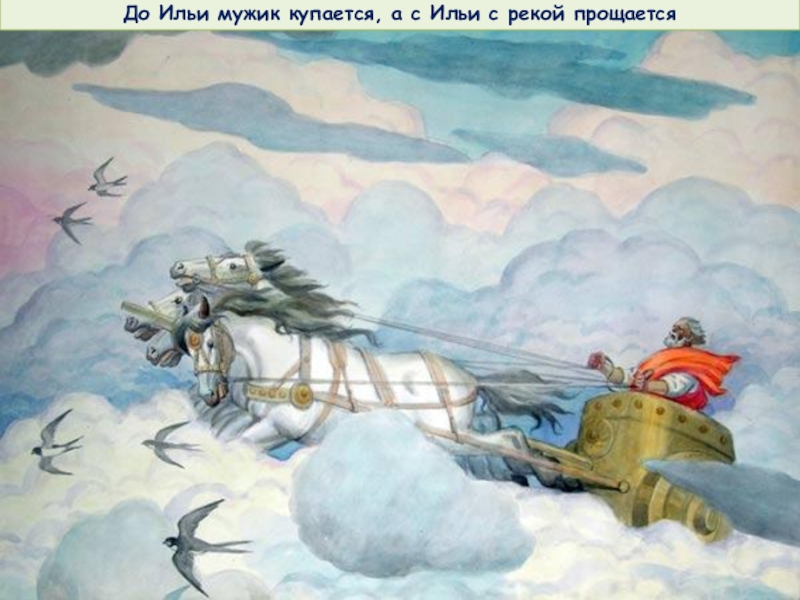

Примечательно, что в Великом покаянном каноне св. Андрея Критского Илия называется «колесничником» и, соответственно, на многих иконах он изображается верхом на огненной колеснице.

Повесть временных лет упоминает под 945 г., что в Киеве находился храм в честь св. Илии. Это первая христианская церковь, известная на Руси по имени. К слову сказать, такая же церковь находилась и в Константинополе на том подворье, где жили русские (варяжские) купцы. В Греции в древности существовал праздник в честь Солнца (греч. Гелиос), приходившийся на 20 июля. В этот же день в христианские времена стал совершаться праздник в честь Илии (греч. Гели-ас). Можно полагать, что почитание пророка Илии было перенесено затем в Киев из греческой столицы именно благодаря налаженным в Х в. торговым контактам.

Приобрел ли пророк Илия черты бога-громовника на Руси? Ответ будет таков, что он стер, заслонил собой языческого Перуна. В христианском понимании пророк — это человек, наделенный от Бога даром предвидения и могущий творить чудеса для утверждения богооткровенной истины. На иконах он представляется в образе конкретного человека с указаниями на известные обстоятельства его жизни (в данном случае — на колеснице или в молитве у ручья, на горе Преображения и под.)- Перун же есть мыслимый образ природной силы, его атрибуты — молот и стрелы, его представление — целиком во власти воображения. В сравнении с этим образ библейского пророка отличается своей человечностью, конкретной выразительностью и живостью. Согласно бытовавшим простонародным мнениям, Илья своими молниями-стрелами поражает не кого-нибудь, а бесов, вместе с Николаем Угодником или Георгием Победоносцем он помогает крестьянину вырастить урожай или же наказывает нерадивого, который забыл почтить пророка в церковный праздник. Кроме того, необходимо учесть, что традиционный счет времени у земледельца был привязан к событиям, а не конкретным календарным числам.

В христианском понимании пророк — это человек, наделенный от Бога даром предвидения и могущий творить чудеса для утверждения богооткровенной истины. На иконах он представляется в образе конкретного человека с указаниями на известные обстоятельства его жизни (в данном случае — на колеснице или в молитве у ручья, на горе Преображения и под.)- Перун же есть мыслимый образ природной силы, его атрибуты — молот и стрелы, его представление — целиком во власти воображения. В сравнении с этим образ библейского пророка отличается своей человечностью, конкретной выразительностью и живостью. Согласно бытовавшим простонародным мнениям, Илья своими молниями-стрелами поражает не кого-нибудь, а бесов, вместе с Николаем Угодником или Георгием Победоносцем он помогает крестьянину вырастить урожай или же наказывает нерадивого, который забыл почтить пророка в церковный праздник. Кроме того, необходимо учесть, что традиционный счет времени у земледельца был привязан к событиям, а не конкретным календарным числам.

В итоге можно согласиться с точкой зрения современного российского византолога С.А. Иванова, что образ пророка Илии как громовержца, разъезжающего по небу на колеснице, есть народное представление, сложившееся скорее под влиянием христианской веры, чем под влиянием языческого Перуна. В самом деле, народному сознанию свойственно ведь не только под новыми именами сохранять прежние верования, но и творчески воспринимать действительно новое, руководствуясь свежими впечатлениями.

В самом деле, народному сознанию свойственно ведь не только под новыми именами сохранять прежние верования, но и творчески воспринимать действительно новое, руководствуясь свежими впечатлениями.

Священник Алексий Хотеев

газета «Воскресение»

Июльский номер газеты в формате PDF.

Весь архив газеты «Воскресение».

Подписной индекс газеты «Воскресение» — 63337

Уважаемые посетители!

На сайте закрыта возможность регистрации пользователей и комментирования статей.

Но чтобы были видны комментарии под статьями прошлых лет оставлен модуль, отвечающий за функцию комментирования. Поскольку модуль сохранен, то Вы видите это сообщение.

Откуда у православного святого колесница и молнии, и какие народные приметы связаны с Ильиным днём

2 августа — День пророка Илии.

Подобные праздники есть и в других христианских конфессиях – там они приходятся на другие дни, но тоже отмечаются очень бурно и весело. Кроме России, Илья-пророк весьма «популярен» в Греции, Грузии и большинстве славянских стран.

Подобные праздники есть и в других христианских конфессиях – там они приходятся на другие дни, но тоже отмечаются очень бурно и весело. Кроме России, Илья-пророк весьма «популярен» в Греции, Грузии и большинстве славянских стран.Связана такая любовь именно к этому библейскому пророку с тем, что он оказался «похожим» сразу на нескольких мифологических персонажей, которым разные народы поклонялись до принятия христианства. В результате праздники, посвященные этим персонажам, плавно и безболезненно превратились в день почитания пророка Илии, сохранив многие свои атрибуты.

Откуда взялись молнии и колесница

Еще в Византии, в первые века нашей эры, Илию иногда путали с древнегреческими богами – Зевсом и Гелиосом. Что и не удивительно – чисто внешне пророк кое-чем напоминал этих двоих. Как известно, Зевс, по представлениям древних греков, мог повелевать громом и молниями, а Гелиос, бог солнца, ездил по небу в огненной колеснице. И именно такими «способностями» обладал, согласно библейским легендам, пророк Илия.

Статуя Зевса, созданная в 776 году до н.э.

Точнее, так его воспринимали люди, не разбирающиеся в религиозных тонкостях. На самом же деле в Ветхом Завете описана история, когда Илия, пытаясь убедить израильского царя Ахаву отказаться от поклонения языческому богу Вааалу, предложил ему устроить своеобразное соревнование: поставить два жертвенника с дровами, один для Ваала, а другой для истинного Бога, и посмотреть, чьи молитвы помогут зажечь на них дрова. Жрецы Ваала долго взывали к своему божеству, но с их жертвенником ничего не произошло, а вот в жертвенник, сделанный Илией, с неба ударила молния. А позже пророк Илия за свои многочисленные заслуги был взят живым на небо.

Эти легенды нередко становились сюжетами для картин. Сцену с вознесением Илии на небо художники изображали по-разному, в том числе и так, словно он поднимался в воздух на летающей колеснице. В результате вскоре образ этого пророка уже прочно ассоциировался с молниями и колесницами, летящими по небу, то есть, с главными отличительными признаками Зевса и Гелиоса. А поскольку у Зевса, по мифам, был еще и довольно вспыльчивый и жестокий характер, Илие тоже стали приписывать суровый нрав. Впрочем, первые христиане все же не считали пророка в точности таким, как Зевс: его стали считать строгим только по отношению к грешникам.

А поскольку у Зевса, по мифам, был еще и довольно вспыльчивый и жестокий характер, Илие тоже стали приписывать суровый нрав. Впрочем, первые христиане все же не считали пророка в точности таким, как Зевс: его стали считать строгим только по отношению к грешникам.

Классическое изображение Гелиоса на древнегреческой амфоре

Заместитель Перуна и не только

Подобная метаморфоза произошла с пророком Илией и на славянских землях. У славян был свой бог-громовержец – Перун, кое в чем довольно похожий на Зевса. У него тоже была привычка чуть что – кидаться молниями в тех, кто ему не нравится, и держать всех в страхе. День Перуна в разных областях мог отмечаться в разное время, но чаще всего это был летний праздник. В древней Руси он, как правило, приходился на 20 июля. К этому дню на полях заканчивалась уборка хлеба, овощей и скошенной травы – после завершения такой большой работы необходимо было как следует отдохнуть.Начинался День Перуна с принесения жертвы – громовержца необходимо было как следует задобрить. Для этой цели обычно выбирали самого большого, сильного и страшного на вид быка. Чтобы потом приготовить мясо этого быка, разводили костер, причем огонь для него добывал трением кто-нибудь из жрецов. После того, как огонь вспыхивал, начиналась основная часть праздника – танцы вокруг костров и прыжки через огонь, разные веселые соревнования. А поскольку Перун считался не только повелителем грозы, но еще и покровителем воинов, обязательным пунктом праздничной «программы» в его день были состязания между мужчинами – кулачные бои и битвы с разным оружием.

Для этой цели обычно выбирали самого большого, сильного и страшного на вид быка. Чтобы потом приготовить мясо этого быка, разводили костер, причем огонь для него добывал трением кто-нибудь из жрецов. После того, как огонь вспыхивал, начиналась основная часть праздника – танцы вокруг костров и прыжки через огонь, разные веселые соревнования. А поскольку Перун считался не только повелителем грозы, но еще и покровителем воинов, обязательным пунктом праздничной «программы» в его день были состязания между мужчинами – кулачные бои и битвы с разным оружием.

Так наши предки представляли себе Перуна

После принятия христианства на Руси, пророк Илия в определенном смысле заменил Перуна. Праздник, посвященный богу-громовержцу, остался прежним – он только сменил название на Ильин день, и начинать его стали не с жертвоприношений, а просто с зажигания костров. В некоторых областях Ильин день долгое время продолжали отмечать 20 июля, а кое-где праздновали дважды – и в этот день, и 2 августа.

Как и византийцы, славяне тоже стали воспринимать Илью-пророка грозным любителем напугать грешников громом и молнией. Однако это не мешало им устраивать в его день веселые народные гуляния с песнями, хороводами и вкусным угощением. Чаще всего, Ильин День отмечался на свежем воздухе, где-нибудь в поле, и на празднование собирались жители нескольких расположенных по соседству деревень.

Позже, приблизительно в XII веке, Илью-пророка на Руси стали путать с другим Ильей, тоже причисленным к лику святых – с Ильей Муромским. Несмотря на то, что особого сходства, кроме имен, между этими святыми нет, пророку Илие даже сейчас иногда приписывают некоторые факты из жизнеописания его муромского тезки – например, в некоторых посвященных ему статьях говорится, что это он, а не Илья Муромец, первые 33 года своей жизни тяжело болел и не мог даже встать с постели.

Икона Ильи Муромского

Дождь – хорошая примета

С Ильиным днем на Руси было связано много разных примет, касающихся погоды. Считалось, что именно в этот день, 2 августа, лето уступает место осени и что это последний день, когда можно купаться в реках и озерах. Скорее всего, эта примета была связана с тем, что в августе в водоемах обычно начинается цветение водорослей, и купаться там, во-первых, не очень приятно из-за их специфического запаха, а во-вторых, опасно из-за разных инфекций. Кроме того, наши предки верили, что погода в Ильин день указывала на то, каким будет следующее лето: если в этот день пойдет дождь, следующий год будет урожайным.

Считалось, что именно в этот день, 2 августа, лето уступает место осени и что это последний день, когда можно купаться в реках и озерах. Скорее всего, эта примета была связана с тем, что в августе в водоемах обычно начинается цветение водорослей, и купаться там, во-первых, не очень приятно из-за их специфического запаха, а во-вторых, опасно из-за разных инфекций. Кроме того, наши предки верили, что погода в Ильин день указывала на то, каким будет следующее лето: если в этот день пойдет дождь, следующий год будет урожайным. Икона пророка Илии

И в продолжение темы рассказ про 9 библейских персонажей, которые совершали недопустимые вещи с точки зрения христианской морали.

Текст: Татьяна Алексеева

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Нравится

ИЛЬЯ И ВЛАСИЙ – ИКОНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

On Дэвид

Я уже говорил, что политеизм дохристианского мира не исчез с приходом христианства; он просто преобразился. Пантеон старых богов был заменен «пантеоном» Бога-Отца, Иисуса, Марии, ангелов и святых. Там, где когда-то люди обращались к тому или иному меньшему божеству за помощью в таких вещах, как болезни и урожай, теперь они обращались к христианским святым.

В славянском мире двумя очень важными дохристианскими богами были Перун и Велес. Перун был богом неба, связанным с громом, молнией и огнем. Велес был низшим земным богом, связанным со стадами и отарами.

Теперь, как можно себе представить, обе эти вещи были очень важны для среднего человека, заботящегося о своем урожае и своем стаде.

Так что же произошло, когда таким людям навязали христианство? Они искали замену. Вот иконы пророка Илии/Ильи (слева) и святого Власия, называемого на Западе Власием:

(С любезного разрешения Зутмулдера Иконена: http://www.russianicons.net) В христианстве есть пророк Илия, которого в славянском мире звали Ильей.

Кое-где в почитании Илии сохранились даже «кровавые» жертвоприношения древним богам. На Балканах, например, существует традиция, согласно которой семья забивает самого старшего петуха каждый год 9 числа.0017 Илинден –День Ильи; а также барана или быка закалывают и варят, чтобы Илья не удержал дождя для посевов.

Старым соперником Перуна в славянском пантеоне был бог Велес/Волос. Когда было введено христианство (можно сказать «навязано»), нетрудно было найти аналог Велеса в чине святых, потому что у одного конкретного святого было очень похожее по звучанию имя — Власий (Власиос по-гречески, Влас по-болгарски). ). Неважно, что в агиографии говорится, что Власий был епископом в Севастии (ныне Сивас в Турции) в конце III – начале IV века. Существовала легенда, что он исцелял диких зверей, и это, в сочетании с его именем, делало его новым Велесом, защитником стад и отар. Поэтому икону Власия часто вешали в сарае, где содержался скот. День его памяти был в феврале.

Когда было введено христианство (можно сказать «навязано»), нетрудно было найти аналог Велеса в чине святых, потому что у одного конкретного святого было очень похожее по звучанию имя — Власий (Власиос по-гречески, Влас по-болгарски). ). Неважно, что в агиографии говорится, что Власий был епископом в Севастии (ныне Сивас в Турции) в конце III – начале IV века. Существовала легенда, что он исцелял диких зверей, и это, в сочетании с его именем, делало его новым Велесом, защитником стад и отар. Поэтому икону Власия часто вешали в сарае, где содержался скот. День его памяти был в феврале.

Заря — Приключения пророка Ильи и святого Николая (он же…

Сегодня предлагаю вашему вниманию уморительный образец русского народного христианства с этой гениальной историей о пророке Илье и святом Николае. Надеюсь, она будет интересна всем славянским язычникам начиная с пророк Илья и святой Николай также широко считаются восточно-православными и католическими аналогами Перуна и Велеса и в славянской культуре находятся под влиянием личности и сферы покровительства вышеупомянутых богов. -глубина здесь

-глубина здесь

Пророк Илия и святой Николай

Давным-давно жил-был крестьянин. Он всегда праздновал Никольский день, но не Ильинский, и даже ходил на работу. Он был на службе святителю Николаю и поставил свечу, но забыл об Илье-пророке.

И вот однажды Илья Вещий шел с Николаем по полю этого самого крестьянина. Шли, да смотрят: колосья на зерне такие чудесные, что нельзя не радоваться. — Будет хороший урожай, хороший урожай, — сказал Николас. «Конечно, это правда, что этот мужик хороший, добрый и богобоязненный; он помнит Бога и знает святых. В руки его добро попадет…» Илия ответил: «А это мы еще посмотрим; многое другое может упасть на его пути. Как я опалю его поле молниями! Как я все его поле градом завалю! Тогда твой крестьянин узнает правду и будет праздновать Ильин день».

Поспорили-поспорили и разошлись в разные стороны. Святитель Николай тотчас же явился крестьянину. Он сказал: «Иди скорее и продай свое зерно, какое оно есть в поле, священнику в церкви Святого Ильи; иначе ничего не останется, все будет вырублено градом». Крестьянин подошел к попу: «Батюшка, не хочешь ли ты в поле хлеба купить? Я продам тебе все поле. Я так сильно нуждаюсь в деньгах, что они должны быть у меня здесь и сейчас! Купи, отец. Я отдам его тебе дешево». Они торговались, торговались и заключили сделку. Крестьянин взял свои деньги и пошел домой.

Крестьянин подошел к попу: «Батюшка, не хочешь ли ты в поле хлеба купить? Я продам тебе все поле. Я так сильно нуждаюсь в деньгах, что они должны быть у меня здесь и сейчас! Купи, отец. Я отдам его тебе дешево». Они торговались, торговались и заключили сделку. Крестьянин взял свои деньги и пошел домой.

Прошло некоторое время, не много и не мало. Собралась и была близка грозовая туча, и хлынула она на крестьянское зерно страшным ливнем и градом, и разрезала весь урожай, как нож, не оставив ни одного лезвия. На другой день проезжал Илия-пророк со святителем Николаем, и Илия сказал: «Смотрите, как я разорил крестьянское поле». «Крестьянин? Нет брат! Вы хорошо его разорили, но это поле попа святого Ильи, а не крестьянина. — Что ты имеешь в виду под словом «священник»? «Именно так. Мужик, вот уже неделю, продал ее попу Ильиной и получил все деньги. Теперь, смею предположить, священник будет плакать из-за денег. «Подожди, — сказал Илия-пророк, — я опять поправлю зерно: оно будет в два раза лучше прежнего». Они немного поговорили, а потом каждый пошел своей дорогой.

Они немного поговорили, а потом каждый пошел своей дорогой.

К крестьянину снова явился Николай. Он сказал: «Иди к священнику, выкупи поле: не потерпишь убытка». Мужик подошел к попу, поклонился и говорит: «Вижу, батюшка, что Господь Бог наслал на тебя беду; все поле забито градом, как будто по нему прокатили мяч. Так и должно быть. Разделим грех пополам: поле свое возьму; а тебе, бедному, вот половина твоих денег». Священник обрадовался, и они тут же взялись за него руками.

А пока кто бы мог этого ожидать? Крестьянское поле стало улучшаться. От старых корней пошли свежие новые побеги. Время от времени над зерном наплывали дождевые тучи и поливали землю; проросло дивное зерно, высокое и густое, сорняков совсем не было видно. И такой высокий и густой, что сорняков вообще не было видно. И вышли уши полные, полные и склонились к земле. Солнышко его пригрело, и рожь созрела: стояла в полях, как золотая. Крестьянин собрал много снопов; он нагромоздил много толчков, и он готовился возить их и складывать в штабеля.

В это время в очередной раз проходил Илья Пророк со святителем Николаем. Он весело оглядел все поле и сказал: «Смотри, Николай! Какое благословение! Вот как я вознаградил священника. Всю жизнь не забудет… — Священник? Нет брат! Великое благо, а ведь это поле крестьянское; священник остался здесь на морозе». «Что вы говорите?» «Честное слово! После того, как зерно было побито градом, крестьянин пошел к священнику в Ильинскую церковь и выкупил его за полцены». «Останавливаться!» сказал Илия Пророк. «Я возьму все шпоры из зерна. Сколько бы снопов ни сложил крестьянин, больше крохи за раз не намолотит». «Плохое дело», — подумал святой Николай и тотчас же отправился к мужику. «Смотри, — сказал он, — как только начнешь молотить хлеб, так не клади на гумно больше одного снопа».

Крестьянин начал молотить. На каждый сноп зернышко. Он набил все свои кормушки и все свои кладовые рожью, и все же у него осталось много. Он поставил новые сараи и заполнил их до отказа. И вот, когда Илья-пророк шел по своему двору со святителем Николаем, он оглядывался туда-сюда и говорил: «Боже мой, какие навесы воздвиг! У него осталось что-нибудь, чтобы положить в них? «Они уже хороши и сыты», — ответил Святитель Николай. — А откуда у мужика столько хлеба? «Хорошо! Каждый сноп дал немного зерна; когда начал молотить, то клал по одному снопу на гумно». — О, брат Николай! — догадался Илия-пророк, — ты тот, кто все рассказал крестьянину. «Эх, вы поняли. Я сказал ему.» «Как хочешь. Ведь это ваше дело. Но крестьянин меня запомнит!» — Что ты сделаешь с ним? — Я не скажу тебе, что я буду делать. «Ну, когда приходит беда, она действительно приходит», — подумал святой Николай. И снова пошел к мужику. Он сказал: «Купи две свечи, большую и маленькую, и сделай то-то и то-то».

И вот, когда Илья-пророк шел по своему двору со святителем Николаем, он оглядывался туда-сюда и говорил: «Боже мой, какие навесы воздвиг! У него осталось что-нибудь, чтобы положить в них? «Они уже хороши и сыты», — ответил Святитель Николай. — А откуда у мужика столько хлеба? «Хорошо! Каждый сноп дал немного зерна; когда начал молотить, то клал по одному снопу на гумно». — О, брат Николай! — догадался Илия-пророк, — ты тот, кто все рассказал крестьянину. «Эх, вы поняли. Я сказал ему.» «Как хочешь. Ведь это ваше дело. Но крестьянин меня запомнит!» — Что ты сделаешь с ним? — Я не скажу тебе, что я буду делать. «Ну, когда приходит беда, она действительно приходит», — подумал святой Николай. И снова пошел к мужику. Он сказал: «Купи две свечи, большую и маленькую, и сделай то-то и то-то».

Итак, на следующий день пророк Илия и святой Николай шли по дороге паломниками, и крестьянин случайно встретил их. Он нес две восковые свечи, одну большую рублевую свечу и другую маленькую, копеечную.