Оружие Куликовской битвы

Археологический материал с Куликова поля достаточно беден и не даёт возможности представить, как выглядело вооружение русского и ордынского войск. Основным источником для подобной реконструкции являются археологические находки из других регионов, изобразительный материал (иконы, миниатюры) и письменные источники — описания битвы в литературных памятниках Куликовского цикла.

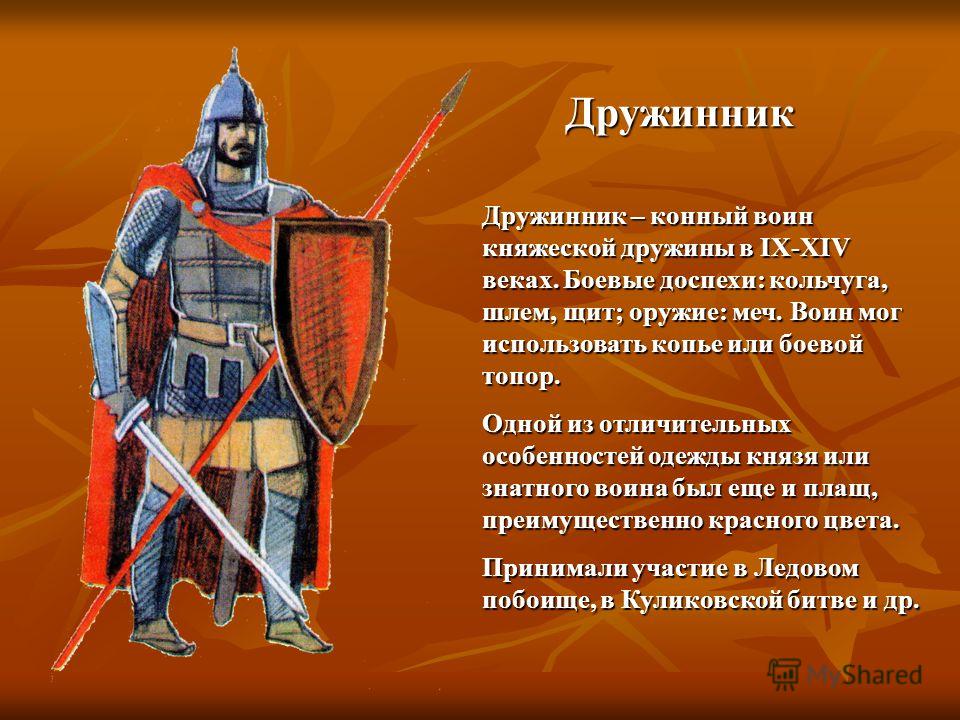

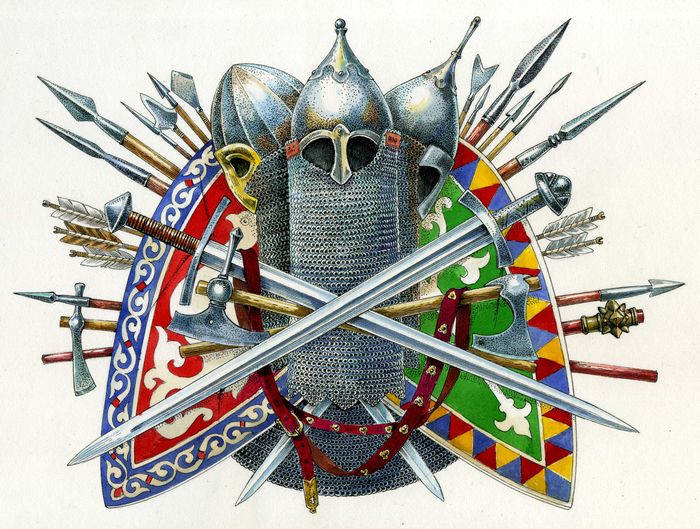

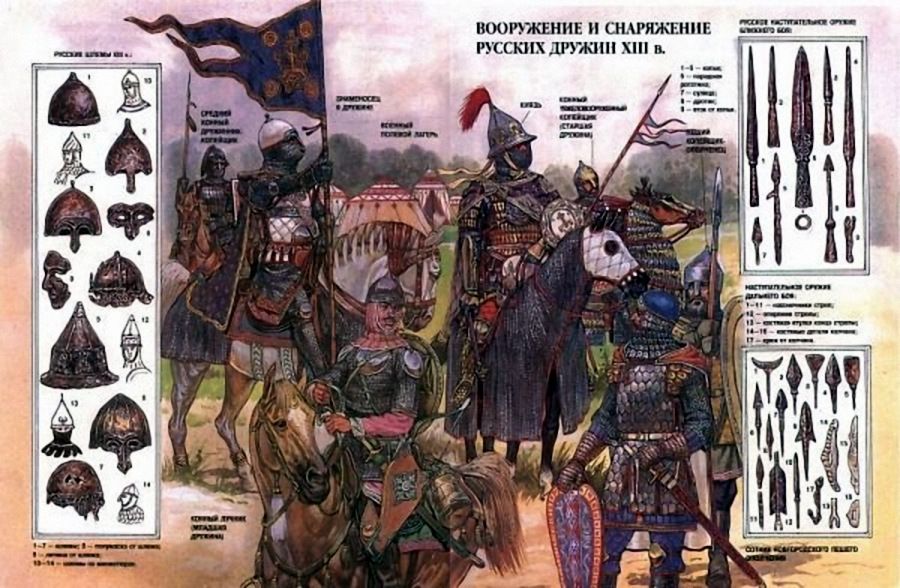

Оборонительное вооружение русского воина состояло из шлема, кольчатого или пластинчатого доспеха и щита. Для XIV—XV вв. типичными были шлемы куполообразной, слегка вытянутой вверх формы. Они имели кольчатые или пластинчатые бармицы, закрывавшие затылок и шею. Возможно, использовались и шишаки — полусферические (реже пирамидальные) каски с назатыльником, наушами, козырьком и носовой стрелкой. В «Задонщине» говорится: «Гремели князей русских доспехи и мечи булатныя и шишаки московские».

Кольчужный доспех был распространён в русском войске XIV—XVI вв. Одна из таких кольчуг найдена на территории Куликова поля. Она изготовлена из попеременно сваренных и склёпанных колец (одно склёпанное продевается в четыре сваренных). Ширина этой кольчуги в подоле и в подмышках — 74 см, длина от плеча до подола — 89 см. Общий вес — 10 кг 300 г. Учитывая, что на этом экземпляре имеются повреждения, вес кольчуги должен быть ещё большим.

Она изготовлена из попеременно сваренных и склёпанных колец (одно склёпанное продевается в четыре сваренных). Ширина этой кольчуги в подоле и в подмышках — 74 см, длина от плеча до подола — 89 см. Общий вес — 10 кг 300 г. Учитывая, что на этом экземпляре имеются повреждения, вес кольчуги должен быть ещё большим.

Другим видом доспеха служил пластинчатый доспех, именуемый в источниках «золочёным», «светлым». Пластинчатый доспех изготовлялся в виде кирасы, нагрудная и наспинная часть которой скреплялись по бокам ремнями, руки воинов от локтей были открыты, потому доспех надевался сверху на кольчугу. Пластинчатый доспех представлял собой наборную конструкцию из пластин, крепившихся к суконной основе. Такие пластины-доски подвергались золочению или серебрению, что и вызвало литературные ассоциации авторов повестей о Куликовской битве, противопоставлявших светлые доспехи русских воинов «тёмной силе татарской», облачённой в кожаные и войлочные доспехи. Пластинчатые доспехи были достаточно широко распространены, что подтверждается обозначением в памятниках Куликовского цикла русских отрядов как «кованой рати».

Наступательное оружие русского войска было представлено мечами, кончарами (узколезвийное прямое колющее оружие длиной более 1 м, предназначавшееся для поражения противника сквозь пластинчатый или кольчатый доспех), кинжалами, копьями или пиками, имевшими наконечники листовидной формы, боевыми топорами-чеканами, рогатинами, луками и стрелами. На Куликовом поле найдены наконечники копий удлинённо-треугольной, листовидной и двушипной форм, относящиеся к XIV в.

Оборонительный доспех татарских воинов представлял собой панцирь или кольчугу. Панцири были достаточно разнообразны; они сочетали в себе кольчужное плетение с металлическими или стальными пластинками. Большой популярностью пользовался и так называемый ламеллярный доспех, выполненный из узких металлических или кожаных пластинок, связанных между собой ремешками. Другого типа панцирь изготовлялся из полос железа, крепившихся к твёрдой толстой коже. Наконец, часто встречались комбинированные типы доспехов, сочетавшие в себе те или иные технические принципы устройства. «За-донщина» упоминает и «боданы бесерменские», т. е. байданы — кольчуги из плоских, рубленных из стального листа колец. Особенно распространены были среди монгольского и татарского войска панцири из мягких материалов, изготовлявшиеся из многих слоёв войлока, кожи или ткани, простёганных и проложенных металлом. Помимо панцирей употреблялось оборонительное вооружение, закрывавшее не только корпус, но и руки и ноги: налокотники, наколенники и наголенники (состоявшие из двух стальных пластин). Кроме того, использовались наплечники и воротники-ожерелья, закрывавшие шею, плечи и верхнюю часть груди и спины. Щиты татарских воинов были в основном круглые, несколько выпуклые, диаметром около 50 см. Они плелись из прутьев и обтягивались разноцветными шерстяными или шёлковыми нитями. Менее распространены были круглые щиты из твёрдой кожи. Щиты украшались фигурными пластинками — умбонами и расписывались.

«За-донщина» упоминает и «боданы бесерменские», т. е. байданы — кольчуги из плоских, рубленных из стального листа колец. Особенно распространены были среди монгольского и татарского войска панцири из мягких материалов, изготовлявшиеся из многих слоёв войлока, кожи или ткани, простёганных и проложенных металлом. Помимо панцирей употреблялось оборонительное вооружение, закрывавшее не только корпус, но и руки и ноги: налокотники, наколенники и наголенники (состоявшие из двух стальных пластин). Кроме того, использовались наплечники и воротники-ожерелья, закрывавшие шею, плечи и верхнюю часть груди и спины. Щиты татарских воинов были в основном круглые, несколько выпуклые, диаметром около 50 см. Они плелись из прутьев и обтягивались разноцветными шерстяными или шёлковыми нитями. Менее распространены были круглые щиты из твёрдой кожи. Щиты украшались фигурными пластинками — умбонами и расписывались.

Монгольские и татарские шлемы XIV в. поражают богатством и разнообразием форм. Большинство из них имело сфероконическую форму. Они изготовлялись из нескольких отдельных элементов: купола из 2—6 секторов, венца, навершия. Со второй половины XIV в. распространяются шлемы с куполом, выкованным из единого куска металла, а иногда и полностью цельнокованые. Широко использовались науши, бармицы и другие детали шлемов, защищавшие затылок, шею и горло. Зачастую они крепились и к верхней части шлемов, полностью закрывая лицо и оставляя только прорези для глаз. Ирано-монгольские шлемы последней трети XIV в. имели фигурные стальные пластины, крепившиеся спереди к нижнему краю шлема, аналогичные европейским налобным пластинкам и наносникам.

Они изготовлялись из нескольких отдельных элементов: купола из 2—6 секторов, венца, навершия. Со второй половины XIV в. распространяются шлемы с куполом, выкованным из единого куска металла, а иногда и полностью цельнокованые. Широко использовались науши, бармицы и другие детали шлемов, защищавшие затылок, шею и горло. Зачастую они крепились и к верхней части шлемов, полностью закрывая лицо и оставляя только прорези для глаз. Ирано-монгольские шлемы последней трети XIV в. имели фигурные стальные пластины, крепившиеся спереди к нижнему краю шлема, аналогичные европейским налобным пластинкам и наносникам.

Наступательное вооружение татар, известное по письменным источникам и археологии, — это сабли, кинжалы, копья, боевые топоры, железные крюки для стаскивания противника с лошади, луки и стрелы.

Поделиться ссылкой

Экипировка и вооружение армии Дмитрия Донского

КНЯЗЬ СО СВИТОЙ

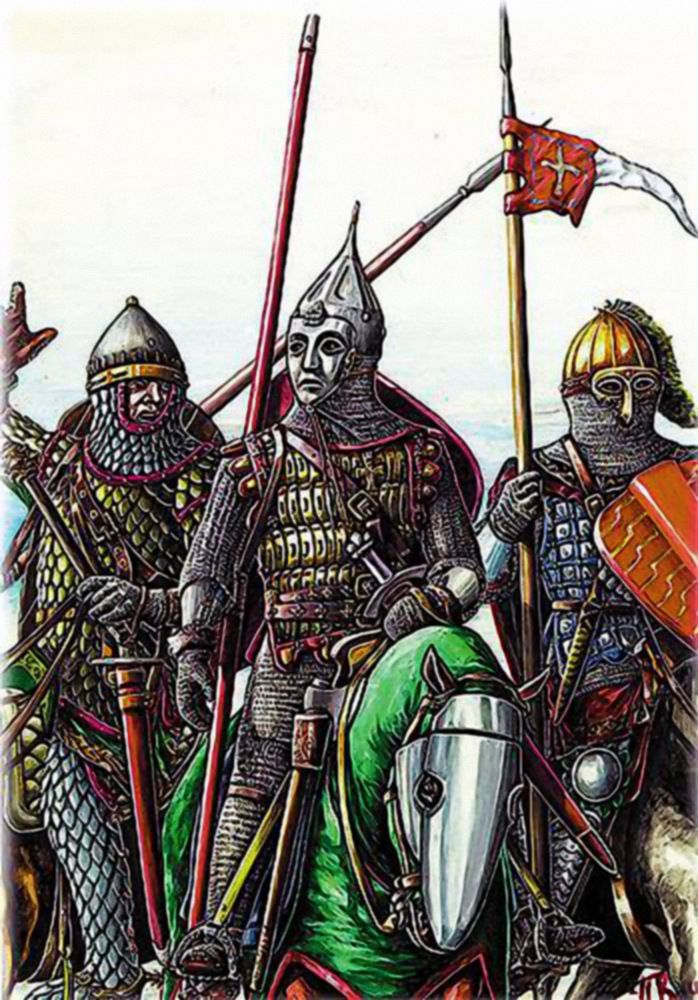

1. Князь. На поле боя князь всегда выделялся качеством и отделкой своего снаряжения. Перед началом Куликовской битвы Дмитрий Донской переодел в свои доспехи боярина Михаила Бренко, который погиб, принятый ордынцами за Великого князя. В изображенный здесь комплект княжеских доспехов входят золоченый ламеллярный доспех с чешуйчатыми элементами, в частности набедренниками, и фестончатым подолом из стальных пластин. Ноги защищены обшитыми стальной чешуей башмаками, створчатыми поножами, наколенниками и кольчужными штанинами ниже колен, а руки — створчатыми наручами и перчатками с чешуйчатыми пальцами. Шлем — высокий сфероконус со шпилем, с кольчужной бармицей с дополнительными пластинами — наушами. На груди и на спине — закрепленные на ремнях зерцальные пластины. Шлем вызолочен, по ободу — серебряные чеканные накладки. В качестве защиты лица к шлему прикреплена личина — стальная маска, воспроизводящая человеческое лицо. Личина также позолочена, изнутри обклеена красной кожей. На поясе князя висят длинный меч и кинжал. В руке князь держит позолоченный фигурный шестопер, который уже в этот период начинает становиться символом воинской власти.

Перед началом Куликовской битвы Дмитрий Донской переодел в свои доспехи боярина Михаила Бренко, который погиб, принятый ордынцами за Великого князя. В изображенный здесь комплект княжеских доспехов входят золоченый ламеллярный доспех с чешуйчатыми элементами, в частности набедренниками, и фестончатым подолом из стальных пластин. Ноги защищены обшитыми стальной чешуей башмаками, створчатыми поножами, наколенниками и кольчужными штанинами ниже колен, а руки — створчатыми наручами и перчатками с чешуйчатыми пальцами. Шлем — высокий сфероконус со шпилем, с кольчужной бармицей с дополнительными пластинами — наушами. На груди и на спине — закрепленные на ремнях зерцальные пластины. Шлем вызолочен, по ободу — серебряные чеканные накладки. В качестве защиты лица к шлему прикреплена личина — стальная маска, воспроизводящая человеческое лицо. Личина также позолочена, изнутри обклеена красной кожей. На поясе князя висят длинный меч и кинжал. В руке князь держит позолоченный фигурный шестопер, который уже в этот период начинает становиться символом воинской власти. Защитное вооружение княжеского коня крайне развитое и богато украшенное. Он одет в полный конский доспех из стальных пластин, напоминающий среднеазиатские, часто применявшиеся в Золотой Орде, оголовье также явно воспроизводит золотоордынские образцы. И пластины, и само оголовье позолоченные. Под шеей коня подвешен науз — длинная кисть, также позаимствованная с Востока.

Защитное вооружение княжеского коня крайне развитое и богато украшенное. Он одет в полный конский доспех из стальных пластин, напоминающий среднеазиатские, часто применявшиеся в Золотой Орде, оголовье также явно воспроизводит золотоордынские образцы. И пластины, и само оголовье позолоченные. Под шеей коня подвешен науз — длинная кисть, также позаимствованная с Востока.

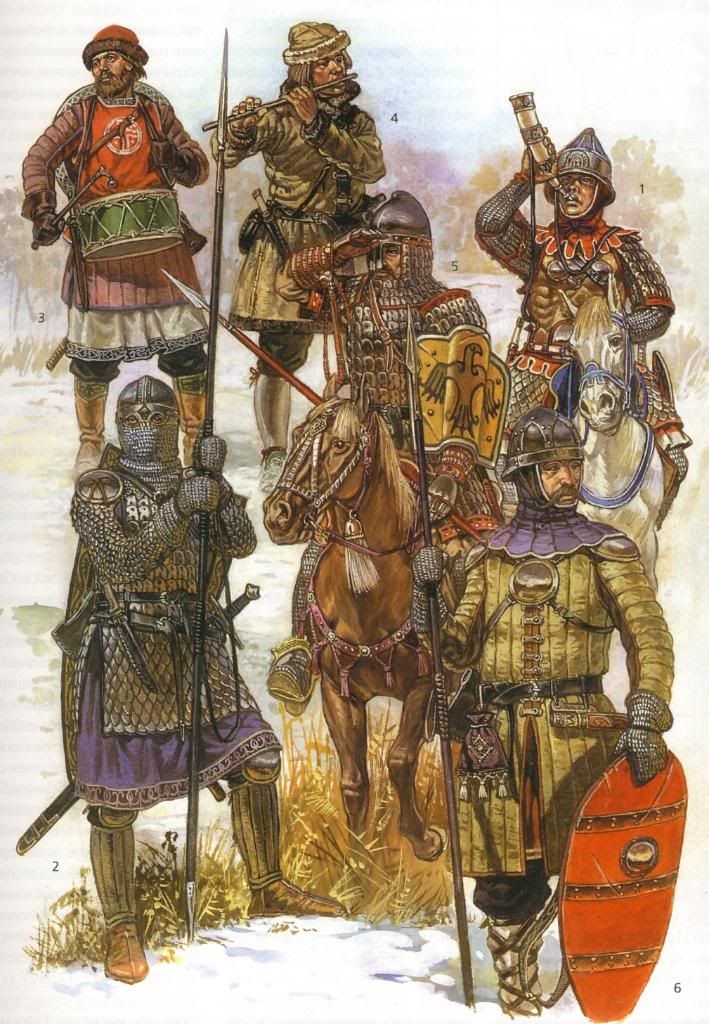

2. Оруженосец (отрок). Отроки выполняли при князе практически те же функции, что и европейские оруженосцы. Вооружение отрока довольно богатое, сюда входят шлем с открытым лицом с кольчужной бармицей, длиннорукавная кольчуга, поверх которой надет стеганый доспех, похожий на монгольский «усиленный хатангу дегель», с подбоем из металлических пластин с подолом из крупных стальных чешуй и пристяжной ламеллярной защитой предплечий, а также ожерелье из металлических пластин. На руках — налокотники, наручи из металлических полос и латные перчатки, на ногах — кольчужные чулки с наколенниками. Щит — павеза с вертикальным желобом. Отрок держит и княжеский щит — фигурный, с геральдическим изображением. Оружие — меч и кинжал.

Отрок держит и княжеский щит — фигурный, с геральдическим изображением. Оружие — меч и кинжал.

3. Знаменосец. Комплекс защитного вооружения русского знаменосца, изображенного здесь, включает в себя длиннорукавную кольчугу, на которую надет русский ламеллярный пластинчатый панцирь с подолом из крупных чешуй и наплечниками, и пристяжной пластинчатой защитой предплечий на кожаной основе. Руки ниже локтя защищены створчатыми наручами с пластинчатыми пальцами. На голове сфероконический шлем с удлиненным навершием, с кольчужной бармицей по всему нижнему ободу шлема, полностью закрывающей лицо. Шлем украшен литыми бронзовыми позолоченными бровями и налобной накладкой. Щит — кавалерийская павеза.

4. Трубач. Армия Дмитрия Московского демонстрирует нам общее развитие военного искусства и организационное развитие армии. В связи с необходимостью более четкого руководства отдельными подразделениями на поле боя выросла роль военных музыкантов — трубачей и литаврщиков. Этот воин одет в длиннорукавную кольчугу с кольчужными перчатками и в кольчужные чулки. Поверх кольчуги надет русский супервест — тканевая безрукавка. На голове сфероконический шлем с открытым лицом, к нему подвешена кольчужная бармица. Щит — кавалерийская павеза. На поясе — меч и боевой нож. Конь практически не защищен, если не считать широкого наперсья с золочеными металлическими пластинами.

Этот воин одет в длиннорукавную кольчугу с кольчужными перчатками и в кольчужные чулки. Поверх кольчуги надет русский супервест — тканевая безрукавка. На голове сфероконический шлем с открытым лицом, к нему подвешена кольчужная бармица. Щит — кавалерийская павеза. На поясе — меч и боевой нож. Конь практически не защищен, если не считать широкого наперсья с золочеными металлическими пластинами.

5. Литаврщик. Этот военный музыкант снаряжен несколько легче: основу защитного вооружения составляет набивной доспех с короткими рукавами из толстого крашеного льна и с нагрудной металлической пластиной. Шлем низкий, также с открытым лицом, со стеганой бармицей и небольшими металлическими наушами.

КАВАЛЕРИЯ

1. Тяжеловооруженный знатный конный копейщик (1 линия построения). При построении конницы наиболее тяжело вооруженные и профессионально подготовленные бойцы составляли первую линию. Этот знатный воин использует комплект защитного вооружения, не только ничем не уступающий доспехам европейских рыцарей, но в чем-то их и превосходящий. Поверх кольчуги надета бригандина, ноги защищены сабатонами (латными башмаками), створчатыми наголенниками, наколенниками и бригандинными набедренниками, руки — створчатыми наручами и перчатками с чешуйчатыми пальцами. В качестве дополнительной защиты локтей используются круглые стальные пластины. Шлем — высокий сфероконус с полями и шпилем, украшенный чеканными изображениями святых, близкий к византийским аналогам, с чешуйчатой бармицей. Щит — кавалерийская расписная павеза. Оружие воина — длинное копье с довольно узким листовидным лезвием, близкое к европейским лансам, на поясе — длинный меч и кинжал европейского типа. И меч, и кинжал прикреплены цепями к грудной части бригандины. К седлу приторочен боевой молот, близкий к клевцу. Защитное вооружение коня крайне развитое. Он одет в полный конский доспех из стальных пластин, напоминающий среднеазиатские, часто применявшиеся в Золотой Орде, тогда как голова защищена оголовьем, неотличимым от европейского.

Поверх кольчуги надета бригандина, ноги защищены сабатонами (латными башмаками), створчатыми наголенниками, наколенниками и бригандинными набедренниками, руки — створчатыми наручами и перчатками с чешуйчатыми пальцами. В качестве дополнительной защиты локтей используются круглые стальные пластины. Шлем — высокий сфероконус с полями и шпилем, украшенный чеканными изображениями святых, близкий к византийским аналогам, с чешуйчатой бармицей. Щит — кавалерийская расписная павеза. Оружие воина — длинное копье с довольно узким листовидным лезвием, близкое к европейским лансам, на поясе — длинный меч и кинжал европейского типа. И меч, и кинжал прикреплены цепями к грудной части бригандины. К седлу приторочен боевой молот, близкий к клевцу. Защитное вооружение коня крайне развитое. Он одет в полный конский доспех из стальных пластин, напоминающий среднеазиатские, часто применявшиеся в Золотой Орде, тогда как голова защищена оголовьем, неотличимым от европейского.

2. Тяжеловооруженный конный копейщик (1-2 линии построения). Вооружение этого воина в целом напоминает вооружение предыдущего, за некоторыми важными отличиями. Также надетая поверх кольчуги и стеганого поддоспешника бригандина более похожа на монгольский «усиленный хатангу дегель», чем на европейские аналоги. На груди и на спине — круглые зерцальные пластины. Еще две круглые пластины служат в качестве дополнительной защиты ключиц. Ноги защищены кольчужными чулками с наколенниками, на руках — створчатые наручи с латными перчатками. Шлем — низкий сфероконус с загнутым вперед закругленным верхом, напоминающий фригийский колпак. К шлему крепится бармица из крупных чешуи. Щит — расписной, сердцевидной формы. Оружие воина — длинное копье с узким граненым лезвием, близкое к пике, сабля и кинжал. Конь защищен кольчужной попоной и латным оголовьем восточного типа.

Вооружение этого воина в целом напоминает вооружение предыдущего, за некоторыми важными отличиями. Также надетая поверх кольчуги и стеганого поддоспешника бригандина более похожа на монгольский «усиленный хатангу дегель», чем на европейские аналоги. На груди и на спине — круглые зерцальные пластины. Еще две круглые пластины служат в качестве дополнительной защиты ключиц. Ноги защищены кольчужными чулками с наколенниками, на руках — створчатые наручи с латными перчатками. Шлем — низкий сфероконус с загнутым вперед закругленным верхом, напоминающий фригийский колпак. К шлему крепится бармица из крупных чешуи. Щит — расписной, сердцевидной формы. Оружие воина — длинное копье с узким граненым лезвием, близкое к пике, сабля и кинжал. Конь защищен кольчужной попоной и латным оголовьем восточного типа.

3. Тяжеловооруженный конный копейщик (2-3 линии построения). Смесь западноевропейского и русского вооружения, достаточно характерная для стран Восточной Европы, например Литвы или Польши, столь же часто встречалась и в русских землях. В качестве защитного вооружения используются длиннорукавная кольчуга, поверх которой надет чешуйчатый доспех с пристяжной пластинчатой защитой предплечий и металлическими наплечниками. Руки защищены налокотниками и наручами с чешуйчатыми пальцами. Ноги прикрыты кольчужными чулками и наголенниками из одной пластины, выше колен — стеганые штанины с пристяжными наколенными пластинами. Голову всадника защищает типичный западноевропейский бацинет с подвижным забралом и кольчужной бармицей. Щит — треугольный. Оружие всадника — длинное копье, лук, меч и притороченный к седлу топор. Коня защищает пластинчатый нагрудник и пластинчатая защита шеи.

В качестве защитного вооружения используются длиннорукавная кольчуга, поверх которой надет чешуйчатый доспех с пристяжной пластинчатой защитой предплечий и металлическими наплечниками. Руки защищены налокотниками и наручами с чешуйчатыми пальцами. Ноги прикрыты кольчужными чулками и наголенниками из одной пластины, выше колен — стеганые штанины с пристяжными наколенными пластинами. Голову всадника защищает типичный западноевропейский бацинет с подвижным забралом и кольчужной бармицей. Щит — треугольный. Оружие всадника — длинное копье, лук, меч и притороченный к седлу топор. Коня защищает пластинчатый нагрудник и пластинчатая защита шеи.

4. Тяжеловооруженный богатый конный лучник. Снаряжение этого воина демонстрирует сочетание ордынского и западного влияния. Поверх длиннорукавной кольчуги надет безрукавный кольчато-пластинчатый доспех, которые только начинают появляться в это время. На голове — ранний бацинет со съемным наносником и кольчужной бармицей. На локтях — дополнительные пластины. Кроме них, руки защищены створчатыми наручами с кольчужными лопастями. На ногах — створчатые поножи и наколенники. Щит — круглый слабовыгнутый. К поясу прикреплены лук в налучье и колчан со стрелами. Остальное оружие — сабля и притороченный к седлу топор.

Кроме них, руки защищены створчатыми наручами с кольчужными лопастями. На ногах — створчатые поножи и наколенники. Щит — круглый слабовыгнутый. К поясу прикреплены лук в налучье и колчан со стрелами. Остальное оружие — сабля и притороченный к седлу топор.

5. Легковооруженный конный лучник. В качестве защитного вооружения этот воин использует льняной набивной доспех с фестончатыми оплечьями и подолом, сфероконический шлем с чуть отогнутым назад верхом, со стеганой бармицей и треугольный щит. К поясу прикреплены лук в налучье, колчан со стрелами и сабля.

ПЕХОТА

1. Спешенный командир пешего отряда. Знатный воин, командир подразделения экипирован значительно лучше, чем обычные пехотинцы. Комплекс его защитного вооружения включает в себя длиннорукавную кольчугу с кольчужными перчатками, поверх которой надет ламеллярный панцирь из медных пластин с оплечьями, с подолом из крупных чешуи. На локтях — небольшие круглые пластины. Голову защищает склепанный из двух частей невысокий шлем с полями, украшенный гребнем и чеканной накладкой спереди, надетый поверх кольчужного капюшона. За спину на плечевом ремне заброшен большой треугольный щит. Колени защищены кольчато-пластинчатыми наколенниками. Оружие — меч и западноевропейский кинжал.

Голову защищает склепанный из двух частей невысокий шлем с полями, украшенный гребнем и чеканной накладкой спереди, надетый поверх кольчужного капюшона. За спину на плечевом ремне заброшен большой треугольный щит. Колени защищены кольчато-пластинчатыми наколенниками. Оружие — меч и западноевропейский кинжал.

2. Тяжеловооруженный пеший копейщик (1-2 линии построения). В течение всего 14 века на Руси происходит своеобразное возрождение пехоты, чья роль сошла было в 12 веке почти на нет, и это довольно явно проявилось в период Куликовской битвы. Плотные пехотные построения, ощетинившиеся ежом копий, опиравшиеся на поддержку стрелков из лука и арбалетчиков в задних шеренгах стали грозной силой. Изображенный здесь пехотинец-копейщик первых двух линий построения прекрасно защищен и отлично вооружен. Комплекс его защитного вооружения отражает как чисто русские традиции, так и ордынское влияние, и включает в себя чешуйчатый доспех с оплечьями и набедренниками, а также качественный шлем, с подвижной стрелкой и закрывающей все лицо кольчужной бармицей, достаточно типичный для снаряжения воинов Золотой Орды. Ниже локтей руки защищены створчатыми наручами с пластинчатыми пальцами. Щит — небольшой, круглый, «кулачного» типа. Оружие — длинное копье с длинным листовидным наконечником, меч и кинжал.

Ниже локтей руки защищены створчатыми наручами с пластинчатыми пальцами. Щит — небольшой, круглый, «кулачного» типа. Оружие — длинное копье с длинным листовидным наконечником, меч и кинжал.

3. Средневооруженный пехотинец (3-4 линии построения). На многих миниатюрах периода Куликовской битвы или чуть более поздних изображаются воины в анатомических кирасах. Именно такая кожаная анатомическая кираса с наплечниками и фестончатым подолом служит основой всего комплекса защитного вооружения этого воина. Из числа прочего защитного вооружения следует отметить надетый на кольчужный капюшон шлем-шапель, склепанный из четырех частей, с неширокими полями по ободу и кожаной бармицей, а также кольчужные перчатки. Щит — не слишком большой расписной миндалевидный. Практически всегда в украшении щитов русских воинов присутствовали христианекие мотивы, чаще всего кресты или охранительные молитвы. Оружие — меч, боевой нож и близкий к клевцу боевой молот.

4. Средневооруженный пеший арбалетчик (1 или, при атаке противника, 5-6 линии построения). Оружие дистанционного боя в течение 14 века играет все более важную роль при ведении боевых действий. Арбалетчики в период Куликовской битвы играли довольно значимую роль в русских полках. На вооружении этого воина простейший арбалет, заряжавшийся при помощи стремени и поясного крюка. Из прочего оружия у него — тесак и длинный боевой нож. Арбалетные стрелы-болты хранятся в подвешенном к поясу кожаном колчане. Голову воина защищает сфероконический шлем без какой-либо защиты лица, с кольчужной бармицей. Корпус прикрыт чешуйчатым доспехом с подолом и оплечьями, поверх которого надета короткая куртка с короткими, до локтей, рукавами. На коленях — защитные пластины. Большое значение в комплексе защитного вооружения арбалетчика играет огромная павеза — щит с вертикальным желобом. За таким щитом арбалетчик не только мог полностью укрыться, но и использовать его как упор для стрельбы.

Оружие дистанционного боя в течение 14 века играет все более важную роль при ведении боевых действий. Арбалетчики в период Куликовской битвы играли довольно значимую роль в русских полках. На вооружении этого воина простейший арбалет, заряжавшийся при помощи стремени и поясного крюка. Из прочего оружия у него — тесак и длинный боевой нож. Арбалетные стрелы-болты хранятся в подвешенном к поясу кожаном колчане. Голову воина защищает сфероконический шлем без какой-либо защиты лица, с кольчужной бармицей. Корпус прикрыт чешуйчатым доспехом с подолом и оплечьями, поверх которого надета короткая куртка с короткими, до локтей, рукавами. На коленях — защитные пластины. Большое значение в комплексе защитного вооружения арбалетчика играет огромная павеза — щит с вертикальным желобом. За таким щитом арбалетчик не только мог полностью укрыться, но и использовать его как упор для стрельбы.

5. Легковооруженный пеший лучник (1 или 5-6 линии построения). Лук всегда был крайне популярным оружием в русских землях, и в 14 веке роль лучников в войске только возросла. В качестве основной защиты тела этот воин используется льняной стеганый доспех с оплечьями. Голову защищает кожаная шапка на стеганой с нашитыми металлическими чешуями, довольно плотно облегающая голову, с кольчужной бармицей. Щит — круглый, сильно выгнутый. Кроме лука, из оружия у воина только боевой нож и топор.

В качестве основной защиты тела этот воин используется льняной стеганый доспех с оплечьями. Голову защищает кожаная шапка на стеганой с нашитыми металлическими чешуями, довольно плотно облегающая голову, с кольчужной бармицей. Щит — круглый, сильно выгнутый. Кроме лука, из оружия у воина только боевой нож и топор.

6. Трубач. Как уже говорилось, музыканты стали играть в организации армии конца 14 века значимую роль. Защитное вооружение этого воина сравнительно анахроничное: короткий чешуйчатый доспех с наплечниками, надетый поверх стеганого поддоспешника с короткими рукавами. Голова защищена раскрашенным шлемом, по форме напоминающим фригийский колпак, со стеганой бармицей. Щит — небольшой треугольный. К поясу подвешен боевой топор с клиновидным лезвием.

7. Барабанщик. Защитное вооружение этого воина еще легче — набивной доспех из плотного крашеного льна и шлем с полями, надетый на стеганый подшлемник. Щит также треугольный. Оружие — боевой нож и топор.

Броня волка

: 30 августа 2015 г., Русская Арктика, том 41, N2

Вряд ли найдется мальчишка, который не пошел бы на изготовление оружия из любых подручных материалов, как и Юрий Филиппович, историк-реконструктор из НИЛ гуманитарных наук Новосибирского государственного университета. Однако, в отличие от своих десятилетних сверстников, игравших самодельными деревянными мечами, он «реконструировал» свой первый шлем и доспехи из стали и алюминия.

Во время учебы в университете Филиппович сделал свою первую историческую реконструкцию — средневековый ламеллярный доспех — по просьбе своего сверстника Леонида Боброва в качестве наглядного пособия для студентов. Сейчас в его коллекции более 30 исторических реконструкций доспехов и оружия кочевых народов Средней Азии, Южной Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня историческая реконструкция — очень перспективное направление исследований в области военной истории, а также серьезнейшее и интересное современное увлечение, развившееся во второй половине ХХ века из так называемых ролевых игр.

История войны и военного искусства древних и средневековых кочевников евразийских степей привлекала внимание древних и средневековых летописцев с самого момента их появления на сцене мировой истории; он также привлек внимание современных военных историков. В последние годы благодаря энтузиастам, занимающимся реконструкцией оружия и доспехов, стало возможным изучить военную технику «на практике» и понять особенности военного искусства древних кочевников

Работа посвящена памяти М. В. Горелика (рановременно скончавшегося), специалиста по доспехам

В. Горелика (рановременно скончавшегося), специалиста по доспехам

андрореконструктор оружия и доспехов кочевников Евразии

КАК СТАТЬ РЕКОНСТРУКТОРОМ Впервые я познакомился с военной историей в три года, когда мой прадедушка подарил мне набор открыток Русские доспехи .

Будучи школьником, я лепил из пластилина русских воинов, монголо-татарских батыров и рыцарей Тевтонского ордена. Пока мои друзья играли с готовым или самодельным деревянным оружием, я сделал свой первый шлем и доспехи из стали и алюминия, когда мне было девять или десять лет. Моя мама преподавала историю в школе, поэтому в домашней библиотеке у нас было много книг, в том числе по военной истории. Мой отец, инженер-механик, преподавал в магазине; мой дедушка был профессиональным плотником и столяром. Итак, мастерская и библиотека, самые необходимые вещи для начинающего реконструктора, оказались в моем распоряжении. Я был глубоко впечатлен серией популярных статей, опубликованных в

В. Горелика, человека-легенды среди любителей истории оружия.

В. Горелика, человека-легенды среди любителей истории оружия. Потом были университетские годы (Новосибирский государственный университет), археологические экспедиции и курсы Ю. С.Худяков, наш ключевой специалист в области археологической истории оружия. Леонид Бобров, старше меня на год, уже активно занимался историческими реконструкциями. Это он попросил меня сделать ламеллярный доспех в качестве наглядного пособия для изучения средневековой конструкции доспехов. Лето 2002 года я вырезал пластины и шнуровал доспехи. Тогда идея обучения военному искусству путем воссоздания воинского снаряжения захватила меня и не дает мне покоя по сей день.

За последние 13 лет я сделал около 30 комплектов доспехов, а именно шлемы, оружие, одежду и обувь. Все работы выполняются в частной мастерской в поселке Березово (Маслянинский район Новосибирской области), где есть все условия для слесарных, кузнечных, столярных, шорных, портновских и других необходимых работ. В настоящее время я занимаюсь собственным проектом Железные кентавры Саяно-Алтая , целью которого является реконструкция линии вооружения Среднего Енисея и прилегающих территорий с 3 по 18 вв.

Юрий Филиппович

Война и оружие занимали особое место в жизни древних и средневековых кочевников Великих степей. С одной стороны, передовое военное искусство защищало кочевое общество от внешней агрессии; с другой стороны, она создавала условия для экспансии на земли оседло-земледельческих цивилизаций. Победоносные нашествия ханьцев, древних тюрков и монголов приводили в ужас германских королей, иранских шах-ин-шахов и китайских императоров. Атилла, свирепый вождь гансов, с тех пор остался в исторической памяти многих народов под именами

Еще более впечатляющими были средневековые завоевания монголов во главе с Чингисханом, могущественным Завоевателем мира. Воспоминания об этих завоеваниях встречаются в письменных исторических преданиях, эпических легендах и народных сказках многих народов. Военная мощь кочевников производила большое впечатление на их оседлых соседей, которые внимательно изучили и переняли кочевое военное дело, их тактику и военную организацию.

Европейские авторы сохраняли интерес к воинам Великих степей даже после того, как эпоха кочевых империй ушла в прошлое. Оказалось, что многие элементы кочевого военного искусства могли быть эффективно применены в условиях «Пороховой революции». Неудивительно, что в период формирования военной истории в России специалисты неоднократно обращали внимание на особенности военного искусства древних и средневековых кочевников.

Художественная реконструкция в русском доспехе

Интерес к военной истории и кочевому военному искусству породил интерес к их материальной культуре (Иванин, 1846; Марков, 2007). Начиная с XIX века военные историки стали иллюстрировать свои работы изображениями скифских, ханьских, монгольских и среднеазиатских воинов. Такие изображения, как правило, основывались на рисунках и описаниях античных и средневековых авторов. Эти иллюстрации можно считать первыми попытками исторической реконструкции облика древних и средневековых кочевников.

Однако золотой век российской исторической реконструкции наступил позже, когда исследователи стали использовать не только изображения и письменные материалы, но и материальные источники, такие как оружие древних кочевников из археологических находок.

ТЕПСЕЙСКИЕ РЫЦАРИ Среди наиболее загадочных находок в раннесредневековой археологии юга Сибири можно назвать так называемые тепсейские дощечки , т. е. резные миниатюры, найденные на горе Тепсей в Хакасии в XIX в.70-х годов (Грязнов, 1971, 1979). Существует гипотеза, что на досках изображены вооруженные конфликты между таштыками и тюрками Первого каганата. Имеются также сведения о том, что кыргызы-цигу, населявшие междуречье Афу и Гян, были покорены позднеханьскими племенами из Турфанского оазиса и затем вынуждены были мигрировать в южную Сибирь. Именно этих носителей западных традиций можно было бы идентифицировать как Ашина — небольшую правящую группу тюрков, возможно, являвшуюся ираноязычным племенем, впоследствии ассимилировавшимся с другими народами.

С 1960-х по 1990-е годы исследователи изучали археологические материалы и реконструкции скифо-сарматского вооружения, которые актуальны и сегодня (Черненко, 1981; Хазанов, 1971). Важная роль в развитии исторической реконструкции в нашей стране принадлежит известному специалисту в области доспехов В. Горелику, востоковеду из Москвы. За четыре десятилетия им было создано несколько сотен художественных реконструкций воинов различных исторических периодов.

С 1970-х годов в нескольких научных центрах Сибири началось изучение древнего и средневекового оружия. Эти исследования позволили исследователям проанализировать вооружение тагарской культуры раннего железного века, а также вооружение енисейских кыргызов, живших в Минусинской котловине в период раннего и позднего средневековья (Худяков, 1980).

В последующие годы сибирские исследователи продолжили изучение особенностей кочевого военного искусства хунну-сяньбиев, древнетюркского и монгольского периодов в Средней Азии. В результате появились реконструкции вооружения и графические реконструкции древних и средневековых воинов-кочевников Южной Сибири и Средней Азии (Худяков, 1986). В конце 1990-х — начале 2000-х годов Л.А.Бобров создал большое количество художественных (цветных и графических) реконструкций сяньбийских, древнетюркских, кыргызских, уйгурских, монгольских, ойратских, узбекских, казахских и цинских воинов (Бобров, Худяков, 2002, 2003). , 2005, 2008; Бобров, Борисенко, Худяков, 2010). В то же время В.В.Горбунов, историк из Алтайского государственного университета (Барнаул), и Д.В.Поздняков из Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) создали графические реконструкции индивидуальных металлических защитных средств древних и средневековых кочевники Горного и Степного Алтая (Горбунов, 2003).

В результате появились реконструкции вооружения и графические реконструкции древних и средневековых воинов-кочевников Южной Сибири и Средней Азии (Худяков, 1986). В конце 1990-х — начале 2000-х годов Л.А.Бобров создал большое количество художественных (цветных и графических) реконструкций сяньбийских, древнетюркских, кыргызских, уйгурских, монгольских, ойратских, узбекских, казахских и цинских воинов (Бобров, Худяков, 2002, 2003). , 2005, 2008; Бобров, Борисенко, Худяков, 2010). В то же время В.В.Горбунов, историк из Алтайского государственного университета (Барнаул), и Д.В.Поздняков из Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) создали графические реконструкции индивидуальных металлических защитных средств древних и средневековых кочевники Горного и Степного Алтая (Горбунов, 2003).

Из металла, дерева и кожи

Наряду с художественно-исторической реконструкцией развивалась экспериментальная реконструкция как важное и перспективное направление современных археологических исследований. Он основан на детальном анализе предметов материальной культуры, обнаруженных на археологических памятниках, что позволяет исследователям изготавливать точные копии подлинных материалов (железо, бронза, кожа и др.). Такого рода реконструкция становится предметом специфических экспериментов, в которых исследователи восстанавливают древние и средневековые технологии производства и уточняют применение тех или иных предметов материальной культуры.

Он основан на детальном анализе предметов материальной культуры, обнаруженных на археологических памятниках, что позволяет исследователям изготавливать точные копии подлинных материалов (железо, бронза, кожа и др.). Такого рода реконструкция становится предметом специфических экспериментов, в которых исследователи восстанавливают древние и средневековые технологии производства и уточняют применение тех или иных предметов материальной культуры.

Одним из основных направлений экспериментальной исторической реконструкции является изучение вооружения и военного искусства прошлых эпох. Сегодня открываются новые возможности для реконструкции наступательного вооружения и индивидуальной металлической брони благодаря современным методам математического моделирования и способам определения эффективности средств пробития и обороны. В последние годы значительно расширились возможности экспериментальной реконструкции. К исследованию функциональных характеристик реконструированного наступательного и оборонительного вооружения привлекаются специалисты по аэродинамике, баллистике и математическому моделированию процессов столкновения и разрушения металлических ударных средств и оборонительного прикрытия (Ведерников, 19). 95).

95).

Методы и практика экспериментального моделирования оружия очень популярны и развиваются в бронетанковых исследованиях как в нашей стране, так и во всем мире. Долгое время в России и странах СНГ именно члены любительских клубов военной истории изготавливали и испытывали на симуляторах современные реплики оружия и одежды людей, живших в Средние века и Новое время. Однако со временем экспериментальной реконструкцией заинтересовались и профессиональные историки.

В 1980-е годы группа специалистов киностудии «Мосфильм» во главе с И.Я. Абрамзон и М.В.Горелик предприняли успешную попытку создания современных реплик оружия и доспехов, использовавшихся древними русскими и татарскими воинами, для музейной экспозиции, посвященной годовщине Куликовской битвы. Кроме того, Горелик и его группа изготовили копии шлемов, доспехов, щитов и различного оружия, используемого для съемок исторических фильмов.

Позже любители реконструкции, входившие в военно-исторический клуб «Мэргэн» (г. Абакан) во главе с А.Л.Петренко, изготовили реплику средневекового пластинчато-шитого внутреннего доспеха кыргызов куяк . Они сделали это с помощью Ю. Графическая реконструкция С. Худякова доспеха, найденного у Абазы в Хакасии (Петренко, Петренко, 2004).

Абакан) во главе с А.Л.Петренко, изготовили реплику средневекового пластинчато-шитого внутреннего доспеха кыргызов куяк . Они сделали это с помощью Ю. Графическая реконструкция С. Худякова доспеха, найденного у Абазы в Хакасии (Петренко, Петренко, 2004).

Доспехи Новосибирского государственного университета

В начале 2000-х Новосибирский государственный университет приступил к экспериментальным историческим реконструкциям вооружения и одежды воинов, использовавшихся в Средней Азии и Сибири в разные исторические периоды. Серия реконструкций Ю. А.Филипповича базировалось на оборонительном вооружении ойратских и монгольских воинов, которое было собрано и систематизировано Л.А.Бобровым и ныне хранится в музейных собраниях России, стран СНГ и Зарубежья.

Первыми образцами были сфероцилиндрический шлем и ламеллярный доспех, входившие в состав ойратского и тибетского защитного оружия. Их прототипами послужило оружие, хранящееся в Оружейной палате Кремля и в Музее антропологии и этнографии им.

А именно определены основные виды и способы скрепления пластин, из которых состоял пластинчатый панцирь; установлены особенности кроя, системы крепления, конструкции сегментов доспеха, а также конструкции шлема и бармицы, прикрепленной к его нижней стороне. В ходе испытаний выяснилось, что пластинчатая броня 9-гоХалат 0013 кроя (со сплошным осевым разрезом) был достаточно удобен, чтобы не стеснять движений при верховой езде и фехтовании. Воин мог сам надеть доспехи; ему понадобится только чья-то помощь, чтобы починить ламеллярные лопатки. Пластинчатые доспехи с длинной юбкой использовались в основном всадниками. Когда воин ехал верхом, вес пластинчатого доспеха частично распределялся на спину и круп лошади; в результате плечевые ремни были менее нагружены (Худяков и др. , 2005).

Опыты показали, что ламеллярный панцирь надежно защищает тело всадника от ударов клинковым оружием. Этот вид бронезащиты менее эффективен против колющих ударов копьем в кавалерийской атаке. После окончания испытаний шлем и панцирь несколько лет экспонировались в кабинете археологии Новосибирского государственного университета; они использовались как наглядные пособия во время лекций по археологии Сибири и Средней Азии.

Этот вид бронезащиты менее эффективен против колющих ударов копьем в кавалерийской атаке. После окончания испытаний шлем и панцирь несколько лет экспонировались в кабинете археологии Новосибирского государственного университета; они использовались как наглядные пособия во время лекций по археологии Сибири и Средней Азии.

Удачная реконструкция доспеха и шлема легла в основу других экспериментально-исторических реконструкций доспехов и оружия, найденных на археологических памятниках Средней Азии, юга Сибири и Дальнего Востока. С 2003 по 2014 год кафедрой археологии и этнографии и Лабораторией гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета создано более 20 экспериментальных исторических реконструкций, в том числе вооружение и одежда воинов хунну и сяньби II и III вв., древнетюркских воинов VI вв. и 7-го веков, чжурчжэньские воины 12-го и 13-го веков и монгольские воины 13-го и 14-го веков. Все реконструкции выполнены из аутентичных материалов (железо, бронза, дерево, кожа, мех и др. ) с применением соответствующих технологий производства. Позже этот опыт позволил исследователям реконструировать древнее оружие на более совершенном уровне.

) с применением соответствующих технологий производства. Позже этот опыт позволил исследователям реконструировать древнее оружие на более совершенном уровне.

ВОЛКИ НАПАДАЮТ Древние тюрки (Тю-Кю, Тюркюты) первыми в истории человечества создали континентальную империю кочевников, простиравшуюся от Волги до Великой Китайской стены. Правителям Византии, Ирана и Китая приходилось считаться с военной силой Первого (Великого) Тюркского каганата (545—603 гг. н. э.). Центром Первого каганата были «Золотые горы» (Алтай). Второй, Кок-Тюркский, каганат (682—745 гг. н.э.) занимал меньшую территорию, но также влиял на военно-политическую обстановку в Южной Сибири, Средней и Восточной Азии.

Главной ударной силой тюркского каганского войска были отряды тяжелой конницы. Воины этих войск назывались бури , или волки. Эти «азиатские рыцари» носили тяжелые железные доспехи и шлемы; их наиболее распространенным оружием были длинные ударные копья, сабли и палаши. Идея тяжелой конницы была заимствована южносибирскими кочевниками у сяньбийцев; однако тюрки творчески переделали изобретение своих восточных соседей и прекрасно приспособили его для военных действий в Степях. Считается, что именно древние тюрки привезли в Восточную Европу и Западную Азию железные стремена, сабли, своеобразные деревянные седла с высокими навершиями, новые виды шлемов и доспехов как для мужчин, так и для лошадей.

Идея тяжелой конницы была заимствована южносибирскими кочевниками у сяньбийцев; однако тюрки творчески переделали изобретение своих восточных соседей и прекрасно приспособили его для военных действий в Степях. Считается, что именно древние тюрки привезли в Восточную Европу и Западную Азию железные стремена, сабли, своеобразные деревянные седла с высокими навершиями, новые виды шлемов и доспехов как для мужчин, так и для лошадей.

В последние десятилетия возрос интерес к историческим реконструкциям в России, Азии и Европе. Клубы военной истории возникли во многих городах; их участники изготавливают средневековые доспехи и оружие, одежду воинов, устраивают показательные бои во время ролевых игр, которые часто приурочены к историческим событиям и юбилеям. Местные администрации часто приглашают ролевых игроков для участия в реконструкциях и исторических шоу, организованных в честь тех или иных исторических событий, которые привлекают множество людей, в том числе школьников, студентов и туристов. К сожалению, члены клубов редко консультируются со специалистами по истории оружия; в результате историческая достоверность реконструкций не всегда совершенна.

К сожалению, члены клубов редко консультируются со специалистами по истории оружия; в результате историческая достоверность реконструкций не всегда совершенна.

ХУННУ: КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ — ВОИН В БРОНЯХ Археологические находки и анализ письменных источников дают очень четкое представление об оборонительном снаряжении воинов-хунну. В древнекитайских хрониках неоднократно упоминаются доспехи хунну и воины в доспехах. Например, Ця И, ханьский поэт и политик II века нашей эры, писал в своей книге «Синь Шу»: «По моим подсчетам, у народа хунну около 60 000 всадников, умеющих натягивать лук. Поскольку каждый пятый человек — воин в доспехах, их общая численность составляет 300 000 человек». Его мнению вторит Сыма Цянь, потомственный историограф династии Хань, в своих «Исторических записках» («Ши-цзи»): «Все, кто умеет натягивать лук, присоединяются к бронированной коннице».

Что касается археологических данных, то к ним относятся фрагменты доспехов из двадцати квадратных чешуйчатых пластин, найденных на Иволгинском городище (II-I вв. до н.э.) в Забайкалье (Давыдова, 1985).

до н.э.) в Забайкалье (Давыдова, 1985).

Там же в могильнике Черемуховая Падь (XI–I вв. до н. э.) в центре гробницы обнаружено большое скопление ржавого железа. По мнению Б.П. Коновалова (1976), тонкие пластинчатые осколки могут свидетельствовать о том, что железо представляло собой остатки древних доспехов. Среди осколков попадались обломки пластин без ржавчины, но с голубым железным блеском и следами заклепок. На некоторых фрагментах были кусочки кожи, а один осколок был покрыт красным лаком. Известно, что китайские доспехи эпохи Хань покрывались черным или красным лаком, предохранявшим пластины доспехов от влаги и служившими украшениями (Горелик, 19).95).

В 1960 году вблизи города Хух-Хото (Внутренняя Монголия, КНР) на месте археологических раскопок древнего поселения Эршицзязу, которое в эпоху Западной Хань было китайским городом, граничащим с землями хунну, был найден хорошо сохранившийся хуннский доспех. (II в. до н.э. – I в. н.э.) (Горелик, 1987, 1995; Рец, Су-Хуа, 1999).

Панцирь — сложный предмет одежды, состоящий из пластин трех разных типов. Прямоугольные вертикально расположенные пластины типичны для китайских пластинчатых доспехов эпохи Хань. Чешуйчатые пластины наплечников и юбки также перекликаются с археологическими находками из центральных районов Китая. Поэтому доспех из Эршицзязу можно отнести к китайским оружейникам.

Пластины соединялись буксирным тросом, сплетенным из жесткой пеньковой нити, проходящей через ряд отверстий пластинчатым способом. Сначала пластины были прошнурованы горизонтальными рядами; затем эти ряды составляли основные части панциря: туловище, две наплечники и юбку. Воротник представлял собой один горизонтальный ряд пластин. В туловище имелось два отверстия для рук и сплошная вертикальная щель спереди с остатками трех застежек. Горизонтальные ряды пластин соединялись таким образом, что верхние ряды перекрывали нижние. Наплечники состояли из шести горизонтальных рядов чешуйчатых пластин, причем нижние ряды перекрывали верхние. Юбка с разрезом выполнена аналогично.

Юбка с разрезом выполнена аналогично.

Наиболее перспективным направлением исследований археологи и специалисты по истории оружия Новосибирского государственного университета считают исторические реконструкции. Созданные здесь реконструкции доспехов и оружия экспонировались в университетах и музеях России, Казахстана, Монголии и Китая.

Значимым мероприятием стал проект «Сибирский воин сквозь века » (его поддержала администрация Новосибирской области и города). Новосибирские исследователи посетили десятки населенных пунктов Новосибирской области, читая лекции и организуя выставки оружия и одежды сибирских воинов разных периодов. Сегодня пристальное внимание уделяется изучению средневековых технологий изготовления оборонительного и наступательного оружия, экспериментальной отработке металлических и органических доспехов с различной структурой пластин. Авторы проекта уверены, что сделают много открытий в этой области.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 14-28-00045

Список литературы

Бобров Л. А., Борисенко А.Ю., Худяков Ю.В. С. Взаимовлияние тюркских и монгольских народов с русскими в Сибири в военном деле в позднее Средневековье и Новое время. . Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т 2010. 288 с.

А., Борисенко А.Ю., Худяков Ю.В. С. Взаимовлияние тюркских и монгольских народов с русскими в Сибири в военном деле в позднее Средневековье и Новое время. . Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т 2010. 288 с.

Бобров Л.А., Худяков Ю.В. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV – первая половина XVIII в.) (Оружие и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в позднем средневековье и Новое время (XV — первая половина XVIII века) // СПб: СПбГУ, 2008. 770 с. , Омелаев А. И. Баллистика от стрел до ракет // Новосибирск: ИТПМ СО РАН, 19.95. 236 с.

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III—XIV вв. Ч. I. Военное искусство населения Алтая в III–XVI вв. Ч. 1. Оборонительное вооружение (доспехи). Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2003. 174 с.

Горелик М. В. Армия монголо-татарская X—XIV веков: Воинское искусство, снаряжение, оружие.— М.: Восточный горизонт, 2002. 84 стр. [на русском языке]

[на русском языке]

Петренко А.Л., Петренко Ю.В. А. Защитные свойства средневековых доспехов юга Средней Азии (на основе эксперимента) // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т 2004. № 1. С. 102–112.

Худяков Ю.В. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

Худяков Ю.В. С., Бобров Л. А., Филиппович Ю. А. Опыт экспериментальной реконструкции и функционального анализа защитного вооружения среднеазиатских воинов позднего средневековья // Вестн. Новосиб. Гос. ун-т сер. Истор. Филолог. 2005. Том. 4. N5: Археол. Этнограф. С. 95–103.

Перевод Н. Куземо

: 30 августа 2015 г., Русская Арктика, том 41, N2

Куликово 1380 – Big Board Gaming

Я, как фанат серии Infidel, Men of Iron, обнаружил 2 дополнительных сценария в журналах Against The Odds (ATO).

Друг согласился одолжить мне свои перфокарты. Сладкий. Небольшое чтение для придания духа той эпохи помогло мне понять контекст и значение этой битвы, а также ее место в истории. Статьи о монголах стоит прочитать. Они охватывают Россию 14-го века, распад монголов и некоторые сведения о том, насколько могущественными были Орды на протяжении всей истории (мы прибережем это для другого поста).

1380 — это тот самый год, когда Карл VI был коронован королем в возрасте 12 лет. Всего через 40 лет после того, как Черная смерть охватила Европу. Османская империя была на подъеме, 100-летняя война была в самом разгаре, а Великий раскол был в разгаре. Чосер писал, что Мартини и Бондоне были деятелями раннего Ренессанса, которые писали и рисовали.

На этом фоне русские княжества подвергались давлению за Литву и отдавали сюзеренитет потомкам орд Тэмуджина. Пока платились налоги, жизнь и религия княжеств оставались в основном в покое. Тем не менее, для некоторых было достаточно ига подчинения и призыва к объединенной власти, чтобы сказать нет этой Желтой Орде.

После успешного сражения при переправе через Вою в 1378 году Дмитрий возглавил коалицию своих сторонников в отчаянной битве два года спустя, чтобы избавиться от влияния Моголов.

Куликово — это не конец монгольского влияния, а судьбоносная битва, доказавшая, что монголы не были непобедимы, что единый фронт может победить любого врага и центральное значение Москвы. Основным событием, которое способствовало этому изменению в судьбе России, было развитие Дмитрием и другими лидерами своих собственных кавалерийских сил и способность выбирать место конфликта. Принятие доспехов и вооружения с Запада повлияло на эффективность сил.

В то время как монгольские силы остались примерно такими же с точки зрения вооружения и тактики, русские эволюционировали. У меньшинства были тяжелые конские доспехи, почти как у катафракта, с кольчугой и ранними пластинчатыми доспехами, защищавшими всадников. Их вооружение включало длинные колющие палаши и копья с мечами. Булавы начали появляться. Изменения означали, что кавалерия, основанная на лучниках и сфокусированная, смешанная с собственной тяжелой кавалерией, оказалась в невыгодном положении. Кроме того, русские пехотинцы с длинными копьями помогали защитить войска от атак легкой кавалерии, поддерживаемой арбалетчиками и пешими лучниками.

Изменения означали, что кавалерия, основанная на лучниках и сфокусированная, смешанная с собственной тяжелой кавалерией, оказалась в невыгодном положении. Кроме того, русские пехотинцы с длинными копьями помогали защитить войска от атак легкой кавалерии, поддерживаемой арбалетчиками и пешими лучниками.

Использовать систему Infidel 2010/11 с этой игрой от декабря 2006 очень просто. Правила основаны на МВД, выпущенном в 2005 году.

Есть два приятных штриха, взятых из истории. Во-первых, «Лжедмитрий», известный как агрессивный лидер, переодевает слугу в его одежду, и его, конечно же, убивают. Вы можете играть с этим как с особым правилом сценария, допускающим эту уловку. Второе правило специального сценария начинает действие. Обе стороны представили героя, который будет сражаться за них, как хорошее предзнаменование. Победитель получает инициативу. На самом деле герои обеих сторон были убиты в первой атаке. В седле остался только русский парень… тем самым выиграв… гм…. 😉

😉

Большинство сражений в Infidel, как вы можете себе представить, связаны с бурными кавалерийскими сражениями, частыми сменами инициативы и сравнением двух очень разных боевых стилей и смешениями сил. Здесь у нас не та ситуация.

Хотя на самом деле тяжелая кавалерия (ТК) каждого отряда, вероятно, была очень разной, что, похоже, не выходит в этой битве. На самом деле обе силы, несмотря на небольшое преимущество в размерах, имеют очень похожий состав: пехота/лучник/легкая кавалерия/тяжелая кавалерия. Этот факт в сочетании с конкретной местностью, которую Дмитрий выбрал для сражения, означает, что бой будет очень неестественным.

Сразу видно, что местность холмистая, с гребнями, склонами и крутыми склонами (ну на самом деле ступени очень плохо видны) и лесами. Карта приятна для глаз, но очень монохромна. Каждая вещь пропитана желтым оттенком. Хотя ничто не сравнится с неудачной и «уродливой в глазах смотрящего», карта Сулимана, на ней сложнее играть из-за цветовой схемы.

НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЙ см. Bigboard @ Facebook для снимков.

После нескольких выстрелов из лука пехоты правое крыло приближается к атаке на пересеченной местности. В основном пеший использует лучника, так как тактика «бей и беги» здесь очень сложна из-за дороговизны местности. Между прочим, эти счетчики доставляют удовольствие.

Смесь Medium (MC) и LC продвигается между другими формациями. Замкнутая местность — это вызов. движение сильно заторможено. +1 вверх по склону, +1 за гребни…..о-о-о.

После более чем дюжины активаций был достигнут незначительный прогресс. Обе стороны играют консервативно, отступая от беспорядочных подразделений и восстанавливаясь, а затем возвращаясь в бой. Армейские фасады очень тесные!

Силы обеих сторон равны, однако русские теряют больше подразделений. Непрекращающийся поток монгольских отрядов берет свое. Обратите внимание, однако, что броски кубиков имеют решающее значение. Особенно с учетом относительного сходства сил. Если силы противника не дезорганизованы, первые атаки могут быстро провалиться, как показано выше.

Если силы противника не дезорганизованы, первые атаки могут быстро провалиться, как показано выше.

Способность лучников LC использовать тактику «бей и беги» имеет решающее значение, но местность и скопление людей ограничивают эту ключевую функцию. Это отражает действие на ранних стадиях битвы.

На русском Слева Яро сражается MC с MC, безрезультатно, один уничтожен татарин, один руссо разбит. Очки Разгрома на этом этапе от 13 до 9. У нас сделали 51 активацию!

Хорошо…. игра выигрывает. После тщательного поворота еще одной последовательности LC в огонь, а затем в конец, в то время как MC продвигается, чтобы разбить один отряд, я понял, что это не весело. Мы точно исполняем историю, но тут не до веселья. Даже с какой-то антиисторической игрой я не могу сдвинуть с места эту собачью драку на истощение!

Впервые такое случилось с этой серией! Узкая местность и утомительная для глаз карта — плохая комбинация, поскольку возможности сил слишком равны, чтобы можно было наносить решающие удары.