Куликово поле — где на карте находится музей; фото современной территории Куликова поля

Путешественникам не составит труда найти место, где находится Куликово поле, на любой географической карте России или в автомобильном навигаторе. Главный ориентир – федеральная трасса М-4 «Дон», Тульская область, г. Тула, г. Богородицк, далее поворот на г. Донской и через Бегичевские выселки на поселок Епифань, откуда по дороге Р-145 «Кимовск — Епифань — Куликово Поле — Кресты» рукой подать до Монастырщины и Красного холма, где и находится место легендарной Куликовской битвы.

Куликово поле находится на территории современной Тульской области, на стыке трех районов — Богородицкого, Кимовского и Куркинского районов. Куликово поле – это не только собственно место, где произошла Куликовская битва, а обширный участок лесостепи Русской равнины, охватывающий территорию бассейна Верхнего Дона и его притока – реки Непрядвы. Все пространство считается заповедным и охраняется государством, как часть музея-заповедника «Куликово поле».

Знакомство с Куликовым полем можно начать в Епифани – некогда крупном уездном городе, где в старинной купеческой усадьбе работает историко-этнографический музей с богатой экспозицией, посвященной провинциальной культуре и купеческому быту конца XIX – начала XX столетия.

Следующая точка на карте Куликова поля – это деревня Татинки и село Монастырщино на слиянии Непрядвы и Дона. Именно здесь по Татинским бродам часть полков Дмитрия Донского форсировала Дон, чтобы вступить в бой с полчищами Мамая. После Куликовской битвы в селе Монастырщино были похоронены русские воины, сложившие головы во имя победы над общим врагом. У погоста был воздвигнут храм Рождества Пресвятой Богородицы (см. Куликово поле, храм в с. Монастырщино, фото Р.Солопов), сначала деревянный, затем каменный, в память о подвиге русских ратников, победивших Мамая. Старинный храм, Аллея Памяти и Единства – это единый музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино с уникальной коллекцией предметов, связанных с историей величайшего сражения средневековья.

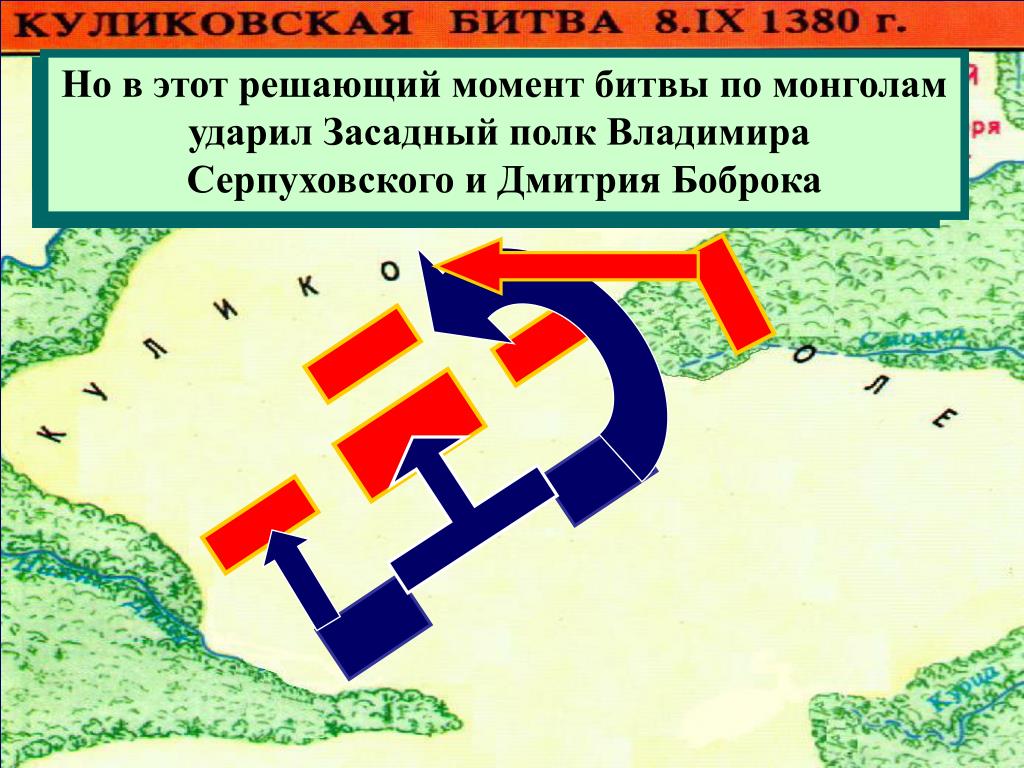

От села Монастырщино открывается дорога непосредственно к месту Куликовской битвы – полю между рекой Смолкой и балкой Рыбий Верх. Перед взором путешественника отрываются бескрайние просторы ковыльной степи и молодая дубовая посадка – возрожденная Зеленая Дубрава, где стоял Запасной полк, решивший исход сражения.

Еще один мемориал музея-заповедника «Куликово поле» — Красный холм. Пешком из Монастырщины до Красного холма – порядка 7 км, по дороге Р-145 – около 10 км. Ориентиром послужит колонна-памятник Дмитрию Донскому: обелиск, увенчанный золоченой главкой с крестом, возвышается посреди равнинных полей и виден в радиусе 15 км (см. Куликово поле, колонна-памятник Дмитрию Донскому. Фото Р. Солопов). Памятник установлен на самом высоком холме Куликова поля. Здесь же на Красном холме сооружен храм во имя Сергия Радонежского – одна из святынь Куликова поля.

Конечная точка путешествия по Куликову полю – Прощеный колодец, святой источник у села Грибоедово, целебные воды которого давали силы русским воинам и омывали их раны после Куликовской битвы. Доехать до Прощеного колодца можно по дороге Р-145, у поворота на населенный пункт Ивановка есть соответствующий указатель.

Доехать до Прощеного колодца можно по дороге Р-145, у поворота на населенный пункт Ивановка есть соответствующий указатель.

Подробную схему проезда ко всем объектам музея-заповедника «Куликово поле» смотрите на карте

ГДЕ БЫЛА КУЛИКОВСКАЯ БИТВА? | Официальный сайт

О Куликовской битве написано много, а первое ратное поле России — Куликово поле — занимает в истории особое славное место. Всем читателям со школьных времён известно, где находится Куликово поле — в Тульской области. Поэтому о чём здесь рассуждать? А вот лебедянский краевед и историк-любитель Николай Прокофьевич Скуратов считает иначе. Он приводит собственные доказательства того, что место знаменитой битвы находится не на тульской земле, а чуть южнее: между городами Данковом и Лебедянью, на липецкой земле. Давайте, уважаемые читатели, не будем с ходу отвергать доказательства липецкого исследователя, а попытаемся понять логику его рассуждений. О версии местонахождения Куликова поля Николаем Скуратовым написана весьма объёмная книга. Постараемся в сжатом виде изложить её содержание.

Постараемся в сжатом виде изложить её содержание.

В первом разделе книги Николай Скуратов проводит подробный анализ материала, добытого из обнаруженных в настоящее время источников, включая те, про которые умолчали предшествующие исследователи, как «неформат», который не вписывается в официальную версию. Расследование построено на основе сведений из древних летописей, а не на их ошибочных комментариях. Такой подход, считает Скуратов, позволяет писать о месте Куликова поля прямо, по фактическому материалу, без предположений и условностей. Определение Куликова поля на лебедяно-данковской земле с высокой точностью даёт ответы практически на все крупные и на многие мелкие вопросы, которые исследователи были вынуждены игнорировать или подгонять под площадку у верхней Непрядвы. Хронометраж событий, происходивших накануне битвы, описанных в русских и булгарских источниках, говорит о том, что она могла быть только возле устья нижней Непрядвы. Сходимость результата удивительная!

ДВЕ НЕПРЯДВЫ

Из летописей известно, что сражение произошло возле речки Непрядва. А где она протекает, почему после битвы речек с таким названием стало две? Целый спектр историков сошёлся на верхней Непрядве, бывшей Берёзовой реке, несмотря на то, что к ней не вяжется ни один исторический документ, Отсюда и возникла мысль, что битва выдумана. Там же родилась версия о более поздней правке русских летописей, поэтому пошла высокая волна противоречий. Историки не приняли в расчёт, что речек с таким именем после битвы стало две, а источники противной стороны — булгарские (ордынско-татарские) летописи, дружно проигнорировали, вопреки принятой практике выслушивать все стороны, принимавшие участие в делах. А вот в источники Западной Европы заглядывать пытались, но без толку. Официальная версия не позволяет объяснить манёвры русских и татарских войск до и после битвы, и их расстановку, даже с большой натяжкой, не совпадают с летописными источниками все моменты по расстояниям, хронометражу, привязке к местности. Расчёт, считает Скуратов, сделан «на русский авось», на то, что простые читатели комплексно перепроверять ошибочную версию не станут — у них раньше не было такой возможности.

А где она протекает, почему после битвы речек с таким названием стало две? Целый спектр историков сошёлся на верхней Непрядве, бывшей Берёзовой реке, несмотря на то, что к ней не вяжется ни один исторический документ, Отсюда и возникла мысль, что битва выдумана. Там же родилась версия о более поздней правке русских летописей, поэтому пошла высокая волна противоречий. Историки не приняли в расчёт, что речек с таким именем после битвы стало две, а источники противной стороны — булгарские (ордынско-татарские) летописи, дружно проигнорировали, вопреки принятой практике выслушивать все стороны, принимавшие участие в делах. А вот в источники Западной Европы заглядывать пытались, но без толку. Официальная версия не позволяет объяснить манёвры русских и татарских войск до и после битвы, и их расстановку, даже с большой натяжкой, не совпадают с летописными источниками все моменты по расстояниям, хронометражу, привязке к местности. Расчёт, считает Скуратов, сделан «на русский авось», на то, что простые читатели комплексно перепроверять ошибочную версию не станут — у них раньше не было такой возможности.

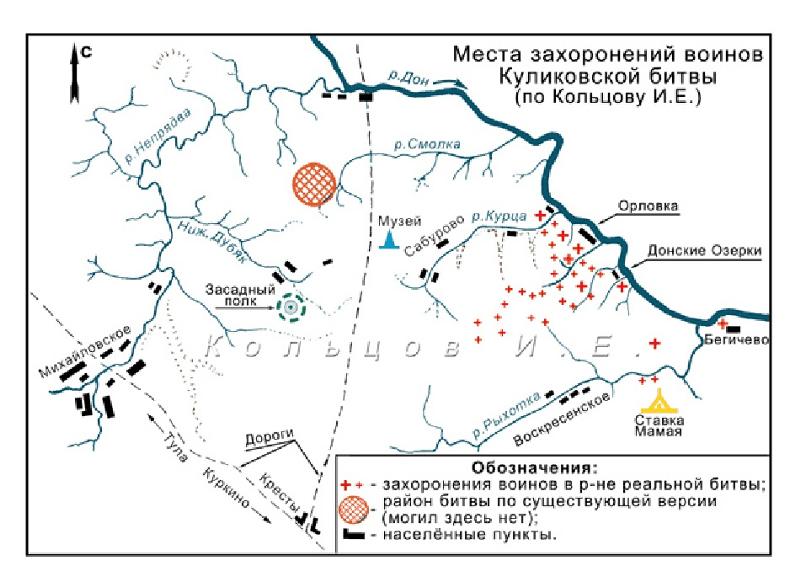

Уже столетия висит главный вопрос: где похоронены павшие? До сей поры, несмотря на многолетние энергичные поиски, не найдено никаких останков у верхней Непрядвы в Тульской области, а ведь погибших было десятки тысяч. Они не могли раствориться в кислой почве, согласно версии некоторых историков. Костные останки древних людей сохранились в этом крае до наших дней в курганах и захоронениях через тысячелетия. Значит, не там искали. Могила найдена в 2012 году к северу от площадки сражения, к востоку от места старой церкви Рождества Христова села Перехваль. Координаты братской могилы: 53 градуса 07.794 минуты северной широты и 039 градусов 06.227 минут восточной долготы. На прежней точке церкви устроена памятная часовня, а прямо на костях героев Куликовской битвы стоят жилые дома, построенные в 1991 году, и распаханы огороды. В наше время вновь открытый храм села Перехваль освятили в память Рождества Богородицы.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ИГА

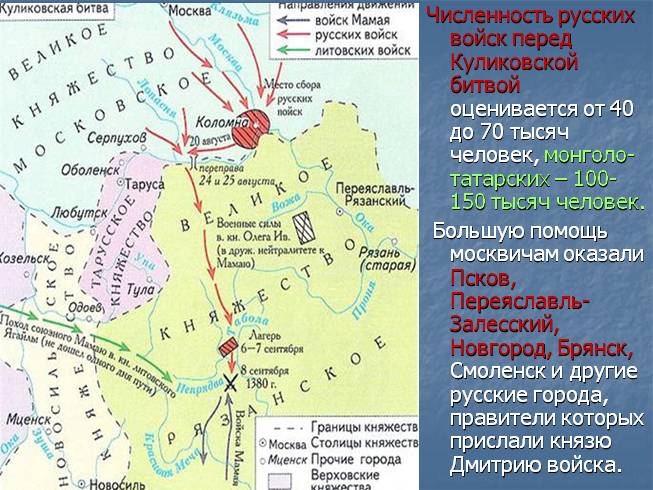

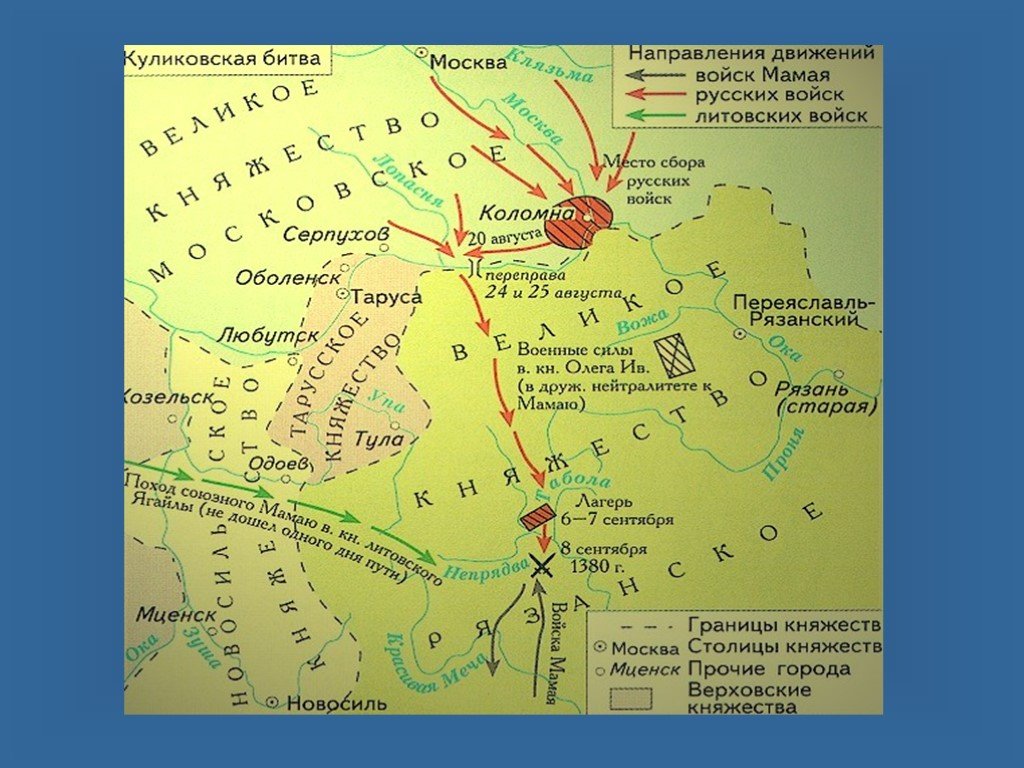

Почему князь Дмитрий Иванович собирал огромное войско в Коломне? Почему битва состоялась на Дону, а не в другом месте? Зачем русские войска ушли так далеко от Москвы? Причина столь дальнего похода объясняется вассальной зависимостью Руси от Булгарского царства (Золотой орды). В булгарских летописях прямо говорится о приказе, полученном великим князем Московским Дмитрием Ивановичем от верховного султана Тохтамыша: срочно выступить против раскольника Мамая. Такова обычная мировая практика и в наше время, а в те времена она применялась по отношению к вассалам Булгарского государства. Что это была за такая война, в которой всё перемешалось? Татары против татар, литовцы против литовцев, русские против русских. Ответ заключается в самом вопросе. Была междоусобица, а не только война русских против Мамая. Каждый из князей, будь то литовский, рязанский или московский старался избежать гнева верховного правителя: легче выставить дружину, чем обречь княжество на разграбление. В период усобицы ярлык на княжение выдавали вассалам оба ордынских соперника. Но вставал вопрос: на кого сделать ставку? В зависимости от царства находилось полмира, и в военной кампании того периода времени с обеих сторон участвовали воины разных национальностей и разного вероисповедания, поэтому Мамай сугэшэ (война Мамая) не была религиозной и националистической.

В булгарских летописях прямо говорится о приказе, полученном великим князем Московским Дмитрием Ивановичем от верховного султана Тохтамыша: срочно выступить против раскольника Мамая. Такова обычная мировая практика и в наше время, а в те времена она применялась по отношению к вассалам Булгарского государства. Что это была за такая война, в которой всё перемешалось? Татары против татар, литовцы против литовцев, русские против русских. Ответ заключается в самом вопросе. Была междоусобица, а не только война русских против Мамая. Каждый из князей, будь то литовский, рязанский или московский старался избежать гнева верховного правителя: легче выставить дружину, чем обречь княжество на разграбление. В период усобицы ярлык на княжение выдавали вассалам оба ордынских соперника. Но вставал вопрос: на кого сделать ставку? В зависимости от царства находилось полмира, и в военной кампании того периода времени с обеих сторон участвовали воины разных национальностей и разного вероисповедания, поэтому Мамай сугэшэ (война Мамая) не была религиозной и националистической. Приказ Тохтамыша для русской истории остался тайным. На его основе нельзя реализовать идею патриотизма, бурно отражённую в летописях.

Приказ Тохтамыша для русской истории остался тайным. На его основе нельзя реализовать идею патриотизма, бурно отражённую в летописях.

Под татарами в русской терминологии принято ёмкое понятие, объединяющее прочие национальности, которые имели зависимость от Золотой орды. Иначе пришлось бы при каждом упоминании темы прикладывать их длинный список, как в наше время к понятию «кавказцы».

Военную кампанию 1380 года можно назвать первой попыткой обретения независимости Русью. А иначе, чем можно объяснить такое яростное рвение русских князей? Все русские летописи кричат с точки зрения национализма. Через 141 год, прошедший со времени нашествия Батыя, после славной победы в Вожской битве 1378 года блеснул первый лучик свободы. Войско Мамая, которым командовал Бегич, топили в Воже эти же русские полководцы: Дмитрий Московский, Боброк Волынский… У князей появилась реальная возможность объединить Русь, собрать легально большое войско и сбросить ненавистное иго, воспользовавшись самоистребительной междоусобицей в Булгарском царстве. Но, от доблестного войска русичей уцелело слишком мало воинов, чтобы через два года оказать сопротивление Тохтамышу, который, воспользовавшись плодами кровопролитной русской победы, укрепил армию и Булгарское царство. За что же он карал Русь в 1382 году? Давил проклюнувшиеся ростки независимости.

Но, от доблестного войска русичей уцелело слишком мало воинов, чтобы через два года оказать сопротивление Тохтамышу, который, воспользовавшись плодами кровопролитной русской победы, укрепил армию и Булгарское царство. За что же он карал Русь в 1382 году? Давил проклюнувшиеся ростки независимости.

Огромная территория на правой стороне Дона — Крымская сторона — в тот момент входила в сферу управления темника Мамая, который взялся претендовать на престол в булгарском государстве, несмотря на то, что не был чингизидом и, следовательно, ханом. Крупное сражение произошло в июле 1380 года за Волгой близ Сарачина (современного Волгограда). В трёхдневной битве Тохтамыш одержал победу с трудом. Остатки войска Мамай разделил на две части. Меньшую — Багун увёл в Тамбовские земли, и её преследовал Эдигей, посланный султаном, а другую — сам Мамай в район Алмыша (Донецка). Здесь царь пополнил войско из южных земель и вдоль берега Дона поднялся к устью Мечи на Красный холм. Его группировка могла насчитывать до 60-ти тысяч, ещё до 14-ти было у Багуна. Вслед за Мамаем шёл Бахта-Мохаммед, которого султан Тохтамыш назначил главнокомандующим всей этой военной кампании. Он не решался атаковать до подхода русских, потому что Мамай имел численное превосходство над любой из трёх армий, выставленных его противниками по отдельности. Русские князья и литовские в сумме привели до 40 тысяч бойцов. Ещё столько же имелось у Бахта-Мохаммеда и Эдигея. В случае полного соединения с союзниками и вассалами у каждой из сторон могло собраться до 80-ти тысяч воинов.

Вслед за Мамаем шёл Бахта-Мохаммед, которого султан Тохтамыш назначил главнокомандующим всей этой военной кампании. Он не решался атаковать до подхода русских, потому что Мамай имел численное превосходство над любой из трёх армий, выставленных его противниками по отдельности. Русские князья и литовские в сумме привели до 40 тысяч бойцов. Ещё столько же имелось у Бахта-Мохаммеда и Эдигея. В случае полного соединения с союзниками и вассалами у каждой из сторон могло собраться до 80-ти тысяч воинов.

Мамай не собирался в этот раз идти на Москву. Его планы были грандиозней. Для войны за престол нужно большое войско, поэтому он ждал подхода литовского князя Ягайло и рязанского князя Олега. Об этом прямо говорят летописи. Он выбрал место для ожидания на оптимальном удалении от столиц, выдвинулся, максимально приблизился к их землям и встал в точке между Рязанью и Литвой. Точка Красного холма весьма удобна для этой цели как в стратегическом плане, так и в географическом. Ландшафт региона разрезан на сектора Доном и Мечой, а Красный холм, ограждённый со всех сторон крупными оврагами и реками, представлял собой просторную природную крепость, расположенную близ перекрестия стратегических дорог древности. Такой рельеф затруднял манёвры армий противников для нанесения внезапного совместного удара на лагерь, но давал возможность избирательно атаковать любую. Шесть армий, кроме дружины Олега Рязанского, начали движение в сторону Верхнего Дона по Татарской сакме, по стратегическим дорогам Дрысинской, Столповой и Ногайской, которые перекрещивались в районе Лебедяни. Противники встретились на лебедянских полях.

Такой рельеф затруднял манёвры армий противников для нанесения внезапного совместного удара на лагерь, но давал возможность избирательно атаковать любую. Шесть армий, кроме дружины Олега Рязанского, начали движение в сторону Верхнего Дона по Татарской сакме, по стратегическим дорогам Дрысинской, Столповой и Ногайской, которые перекрещивались в районе Лебедяни. Противники встретились на лебедянских полях.

Объективный подход нисколько не умаляет доблесть русской победы на Куликовом поле, а наоборот, вносит полную ясность и возвеличивает её. Действия русско-литовской стороны вызывают восхищение грамотностью действий полководцев и поддаются логическому анализу, но, если они адресованы на лебедяно-данковскую землю. Битва состоялась на окраине Куликова поля, в междуречье Красивой Мечи и Дона, в устье нижней Непрядвы (Перехвалки), в пределах черты Хэлэк, на русской земле.

Схожие топонимы с нижней Непрядвы (татарская Нимряд) на Берёзовую реку (татарскую Каенсу) перенесли беженцы. Они переселились туда сразу после Куликовской битвы, в период тотального разорения лебедяно-данковского края. Ошибочная версия зацепилась за эту верхнюю новую Непрядву в XVI—XVII веках и, постепенно укрепляясь, пошла гулять по истории России, и на карте Епифанского уезда от 1780 года, в момент празднования 400-летнего юбилея, основные ориентиры ошибочного Куликова поля уже были показаны. Затем её подхватил Д. С. Нечаев и самозабвенно воплощал всю жизнь, используя заслуженный авторитет своего рода и высокое должностное положение. Вот, что он писал в письме Тульскому губернатору В. Ф. Васильеву в 1820 году: «Приемлю смелость предварить Ваше сиятельство донесением моим, что счастливейшим случаем в жизни моей почту, ежели драгоценный для каждого русского памятник, согласно историческим преданиям сооружён будет в дачах поместья моего, сохраняющего предпочтительно перед другими окрестными название самой битвы, именно при сельце Куликово».

Ошибочная версия зацепилась за эту верхнюю новую Непрядву в XVI—XVII веках и, постепенно укрепляясь, пошла гулять по истории России, и на карте Епифанского уезда от 1780 года, в момент празднования 400-летнего юбилея, основные ориентиры ошибочного Куликова поля уже были показаны. Затем её подхватил Д. С. Нечаев и самозабвенно воплощал всю жизнь, используя заслуженный авторитет своего рода и высокое должностное положение. Вот, что он писал в письме Тульскому губернатору В. Ф. Васильеву в 1820 году: «Приемлю смелость предварить Ваше сиятельство донесением моим, что счастливейшим случаем в жизни моей почту, ежели драгоценный для каждого русского памятник, согласно историческим преданиям сооружён будет в дачах поместья моего, сохраняющего предпочтительно перед другими окрестными название самой битвы, именно при сельце Куликово».

Николай I удовлетворил ходатайство губернатора Васильева в 1836 году, утвердил проект чугунного памятника и назначил поле битвы возле верхней Непрядвы окончательно. Ошибка стала глобальной, когда русские историки второго ряда приняли место поминовения за непоколебимую истину. Все они шаг за шагом развивали ошибочную версию по мере того, как народная память уходила в туман веков. Одновременно происходило обратное переименование старых топонимов, связанных с истинными местами событий. В течение последних столетий процесс увековечивания Куликовской битвы был, считает Скуратов, административным, антинаучным.

Ошибка стала глобальной, когда русские историки второго ряда приняли место поминовения за непоколебимую истину. Все они шаг за шагом развивали ошибочную версию по мере того, как народная память уходила в туман веков. Одновременно происходило обратное переименование старых топонимов, связанных с истинными местами событий. В течение последних столетий процесс увековечивания Куликовской битвы был, считает Скуратов, административным, антинаучным.

Крупные российские историки по проблеме локализации Куликова поля высказывались с осторожностью. Видно сомневались: место у верхней Непрядвы явно неподходящее, а братская могила там не найдена до сей поры. Всех сбивали с толку здешние топонимы, схожие с летописными.

В русских летописях говорится о битве в устье речки Непрядвы. Другая Непрядва тогда не существовала. Берёзовую реку, которая выше по Дону, никто не брал в расчёт, она была не знаменита и далеко в стороне от театра военных действий. Войска прошли восточней от её устья на 64 км мимо города Скопина.

Согласно ордынской летописи «Нариман тарихы», под понятие Саснак Кыры (Куликово поле) у булгар подпадала огромная территория, расположенная севернее Быстрой Сосны, включающая в себя левый берег Красивой Мечи, надо полагать, до реки Нимряд (нижней Непрядвы). По-татарски река называлась Саснак, что по-русски означает болотный кулик — отсюда и Куликово поле за этой рекой. Позднее буква «к» была утеряна для простоты произношения, и получилась чисто русская Сосна.

Манёвры войск в кампании 1380 года происходили на огромной территории Верхнего Подонья, на которой в древних русских документах встречаются названия четырёх полей. Первое — это Куликово поле, расположенное в междуречье Быстрой Сосны и Дона, включая нижнее течение Красивой Мечи. В той войне реки Сосны основная русская армия не коснулась, поэтому она не встречается в документах, это дало историкам возможность отрезать южную часть Поля. Второе – Рясное поле, располагавшееся восточней Куликова, на левобережье Дона. На нём несколько речек носит название Ряса с добавлением прилагательного определяющего типа: Становая, Ягодная, Гущина. Причём, Рясное поле было за чертой Хэлэк, а Куликово — в её пределах, на русской территории. Третье — это Всполье, располагавшееся к северу от второго, его вершина или продолжение — «надполье», несколько севернее речки Ранова. И четвёртое — Дикое поле, к югу от первого и второго, подразумевалось чисто формально там, где ещё не успело появиться русское население. Причём условные границы полей менялись от века к веку, а понятие «Куликово поле» в более поздние времена распространили на север вплоть до Оки.

Причём, Рясное поле было за чертой Хэлэк, а Куликово — в её пределах, на русской территории. Третье — это Всполье, располагавшееся к северу от второго, его вершина или продолжение — «надполье», несколько севернее речки Ранова. И четвёртое — Дикое поле, к югу от первого и второго, подразумевалось чисто формально там, где ещё не успело появиться русское население. Причём условные границы полей менялись от века к веку, а понятие «Куликово поле» в более поздние времена распространили на север вплоть до Оки.

Все финальные события, связанные с Куликовской битвой, сходятся на лебедяно-данковской земле, но чтобы этот факт получил признание, необходимо переписать одну из самых ярких страниц российской истории, утверждённую Николаем I в 1836 году.

КРАСНЫЙ ХОЛМ

Булгарские летописи рассказывают: свои войска темник Мамай привёл из Джалды (Крыма), из северных областей Причерноморья и Приазовья, с Кавказа, из некоторых других мест в лагерь, который до битвы располагался возле аула Кызыл (село Красное) на Красном холме. Близ аула находились ещё и развалины старинной крепости Хэлэк.

Близ аула находились ещё и развалины старинной крепости Хэлэк.

Аул Кызыл — это ближайший населённый пункт в прилегающей к Красному холму зоне, который служил дополнительным ориентиром. Это место в древности было стратегически выгодным: рядом с сетью древних водно-сухопутных дорог, пересекавших броды на Дону и Красивой Мече и перекрещивающихся у старой сарматской крепости возле современного села Слободка. Возможно, в этой ключевой точке и стояла крепость Хэлэк. По правому берегу Дона через Красный холм проходила Столповая дорога, которая здесь раздваивалась, а у его подножия пролегал Донской водный путь.

По современной терминологии на правом берегу Мечи имелся учебно-тренировочный центр, где скапливались прибывающие к Мамаю войска. Просторный холм, окружённый на местности глубокими оврагами и реками с крутыми берегами, очень выгоден для устройства большого лагеря. Имеется возможность для выпаса лошадей и их водопоя в Дону, Красивой Мече и речках, стекавших с вершины, а Бруслановский лес служил источником топлива.

Русская летопись «Задонщина» вторит булгарским: «У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, между Чуровым и Михайловым хотят реку перейти». В этой фразе указан протяжённый участок правого берега, где стояло татарское войско, длиной около 30 километров. Стоять одновременно «у Дона» и «у реки Мечи», можно только в устье Красивой Мечи. И обязательно за Мечой — потому что «хотят реку перейти» — значит, абсолютно точно на Красном холме, как и утверждают булгарские летописи.

Красный холм стоит к западу от устья Мечи, а село Красное — в 18-ти км от устья. Вершина холма с отметкой 204,6 метра над уровнем моря находится между устьем и селом Верхнее Брусланово, а на ней берут начало множество оврагов. Одна из самых крупных балок — Бруслановка — начинается в селе, отрезает Красный холм с севера от другого холма с отметкой 216 метров и впадает в Красивую Мечу к югу от Троекурова. Оба холма на местности выглядят единым образованием. Несколько крупных балок, пролегающих с западной и с юго-западной сторон, отделяют холм от высокой гряды, которая уходит на запад в сторону Красного.

Можно ли вычислить, где стоял шатёр Мамая? Ещё Чапаев учил нас, что командир должен быть на высоком холме и демонстрировал это на чугунке с картошкой. Мамай тоже «академий не кончал», а руководил войсками «в мировом масштабе», используя логику. Можно утверждать, что шатёр стоял в верхней точке Красного холма.

В настоящее время на Красном холме растут лесозащитные полосы, посаженные в семидесятые годы прошлого века вдоль старых дорог и по межам, которые частично закрыли обзор, но сохранили старые ориентиры от запахивания. Посадки начинают умирать, а через некоторое время исчезнут совсем и откроют панораму. Их губят ядохимикаты и удобрения, которыми обильно обрабатывают посевы на полях в последние десятилетия.

Историки, как считает Николай Скуратов, упорно игнорируют сведения из булгарских и русских летописей, в которых место, название и роль Красного холма отмечены с абсолютной точностью. Сведения из этих источников противоречат современной версии о его месте нахождения, ошибочно назначенного у верхней Непрядвы.

В последующих главах своей книги лебедянский краевед Николай Скуратов, опираясь на русские и ордынские источники, подробно анализирует ход Куликовской битвы, её последствия и историческую роль в освобождении русской земли от владычества Золотой орды.

Если у наших читателей появится желание прочитать книгу полностью, это можно сделать, зайдя на сайт Данков.рф по ссылке «Свет забытой Непрядвы».

Золотая Орда | древний отдел, Монгольская империя

- Дата:

- 1227 — 1502

- Основные события:

- Куликовская битва Битва на реке Ворскла Битва при Мохи Битва за Югру

- Ключевые люди:

- Бату Берке Оз Бег

- Родственные места:

- Россия Украина

Посмотреть весь связанный контент →

Золотая Орда , также называемая Кипчакское ханство , русское обозначение Улуса Джучи, западной части Монгольской империи, процветавшей с середины 13 века до конца 14 века. Люди Золотой Орды представляли собой смесь тюрков и монголов, причем последние обычно составляли аристократию.

Люди Золотой Орды представляли собой смесь тюрков и монголов, причем последние обычно составляли аристократию.

Нечетко определенная западная часть империи Чингисхана сформировала территориальное владение его старшего сына Джучи. Джучи умер раньше своего отца в 1227 году, но его сын Батый расширил их владения в серии блестящих кампаний, включая разграбление и сожжение города Киева в 1240 году. На пике своего развития территория Золотой Орды простиралась от Карпат в Восточной Европе до степи Сибири. На юге земли Орды граничили с Черным морем, Кавказскими горами и иранскими территориями монгольской династии, известной как Иль-ханы.

Викторина «Британника»

История: правда или вымысел?

Прикоснитесь к истории, поскольку эта викторина выясняет прошлое. Узнайте, кто на самом деле изобрел подвижную литеру, кого Уинстон Черчилль называл «мама», и когда раздался первый звуковой удар.

Батый основал свою столицу Сарай Батый основал в нижнем течении Волги. Позже столица была перенесена вверх по течению в Сарай-Берке, в котором на пике своего развития проживало около 600 000 жителей. Орда постепенно тюркизовалась и исламизировалась, особенно при их величайшем хане Озбеке (1312–1341). Тюркские племена сосредоточились на скотоводстве в степях, а подвластные им народы — восточные славяне, мордва, греки, грузины и армяне вносили дань. Русские князья, особенно московские, вскоре взяли на себя ответственность за сбор местной дани. Орда вела обширную торговлю со средиземноморскими народами, особенно с их союзниками в мамлюкском Египте и генуэзцами.

Позже столица была перенесена вверх по течению в Сарай-Берке, в котором на пике своего развития проживало около 600 000 жителей. Орда постепенно тюркизовалась и исламизировалась, особенно при их величайшем хане Озбеке (1312–1341). Тюркские племена сосредоточились на скотоводстве в степях, а подвластные им народы — восточные славяне, мордва, греки, грузины и армяне вносили дань. Русские князья, особенно московские, вскоре взяли на себя ответственность за сбор местной дани. Орда вела обширную торговлю со средиземноморскими народами, особенно с их союзниками в мамлюкском Египте и генуэзцами.

Черная смерть, разразившаяся в 1346–1347 годах, и убийство преемника Озбека положили начало упадку и распаду Золотой Орды. Русские князья одержали крупную победу над ордынским полководцем Мамаем в Куликовской битве 1380 года. Преемник и соперник Мамая Тохтамыш в отместку в 1382 году разграбил и сжег Москву и восстановил ордынское господство над русскими. Однако власть Тохтамыша была сломлена его бывшим союзником Тимуром, вторгшимся на территорию Орды в 139 г.

В 15 веке Орда распалась на несколько более мелких ханств, наиболее значительными из которых были Крымское, Астраханское и Казанское. Последний уцелевший остаток Золотой Орды был уничтожен крымским ханом в 1502 году.

Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Джоном М. Каннингемом.

5-летие Куликовской битвы

Предыдущая

Следующая

>>

Применяются условия использования

ЗагрузкиПрименяются условия использования

Загрузки- Местоположение

- В настоящее время не просматривается

- Имя объекта

- медаль

- Другие термины

- медаль; памятный

- Дата изготовления

- 1880

- место изготовления

- Россия

- ассоциированное место

- Россия

- Физическое описание

- серебро (общий материал)

- Измерения

- Идентификационный номер

- НУ.

69.127.834

69.127.834 - каталожный номер

- 69.127.834

- регистрационный номер

- 286471

- Кредитная линия

- Уиллис Х. Дюпон

- Посмотреть больше товаров в

- Работа и промышленность: Национальная нумизматическая коллекция

- Коллекция Великого Князя Георгия Михайловича

- Источник данных

- Национальный музей американской истории

Номинировать этот объект для фотографирования.