Что было бы с Россией, если бы отмена крепостного права не произошла | Жизненный Цикл

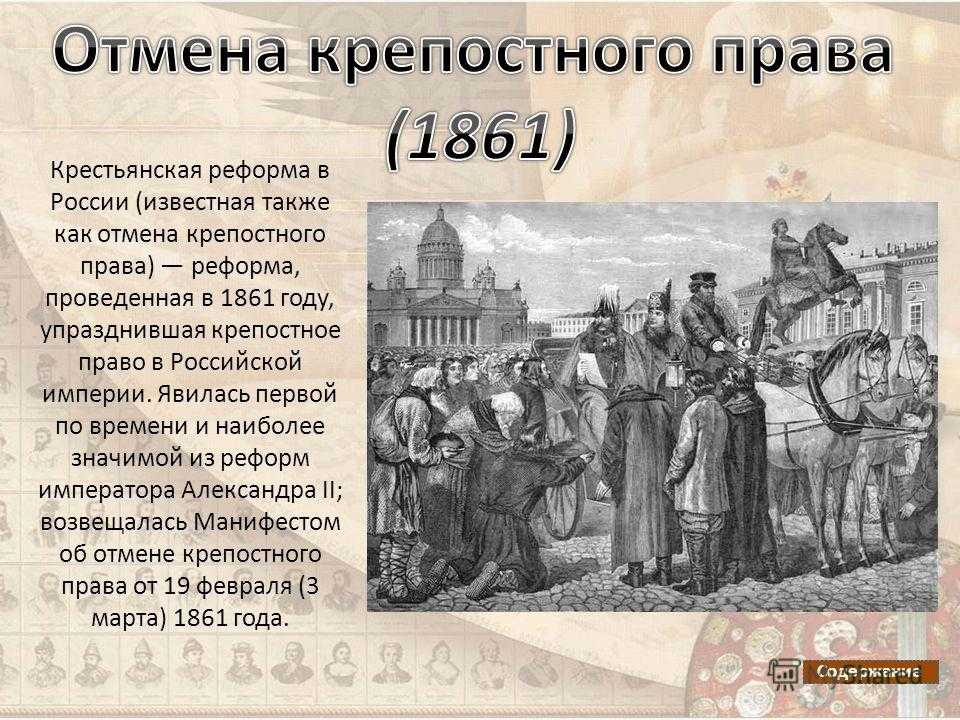

Одной из самых страшных страниц в истории является крепостное право, которое отменили лишь в 19 веке. Наконец-то гуманность начала набирать обороты, ставя на первое место человеческие права и свободу. Но что было бы, если бы в России не отменили крепостное право? Как бы сейчас выглядела жизнь современного человека, и как бы выглядело государство в целом? Я попытался ответить на эти вопросы, о чем расскажу ниже.

Отмена крепостного права в Российской Империи.

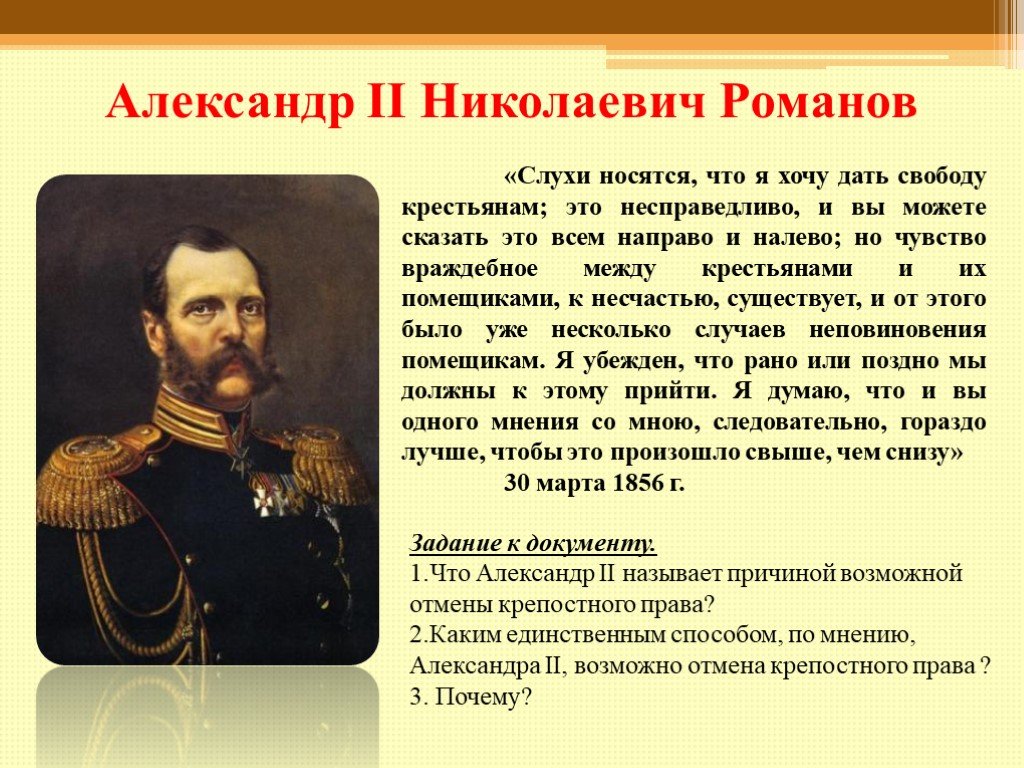

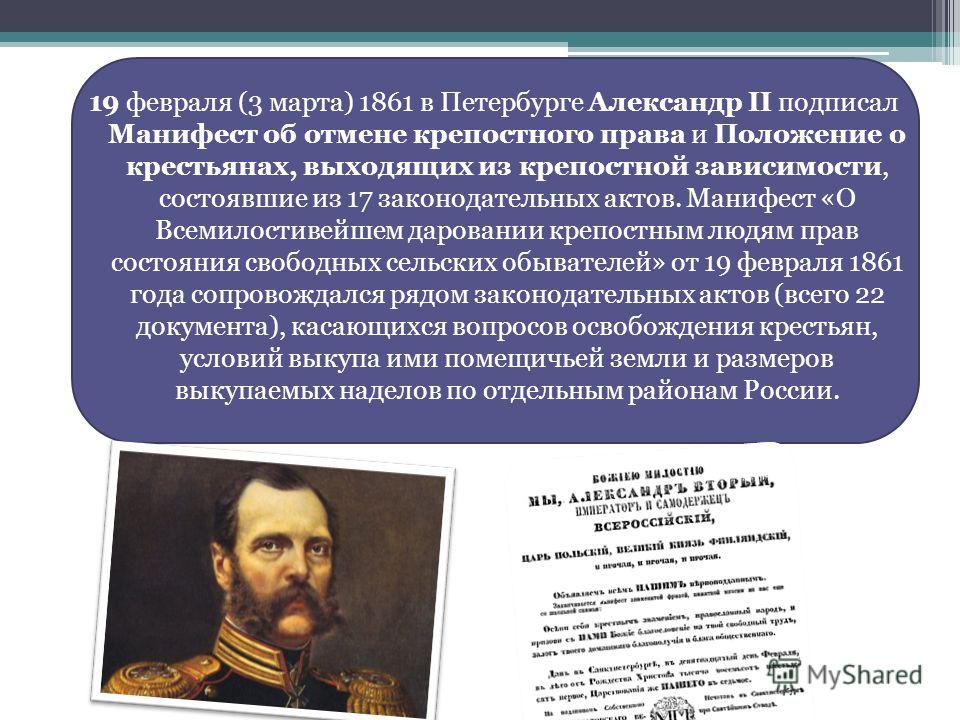

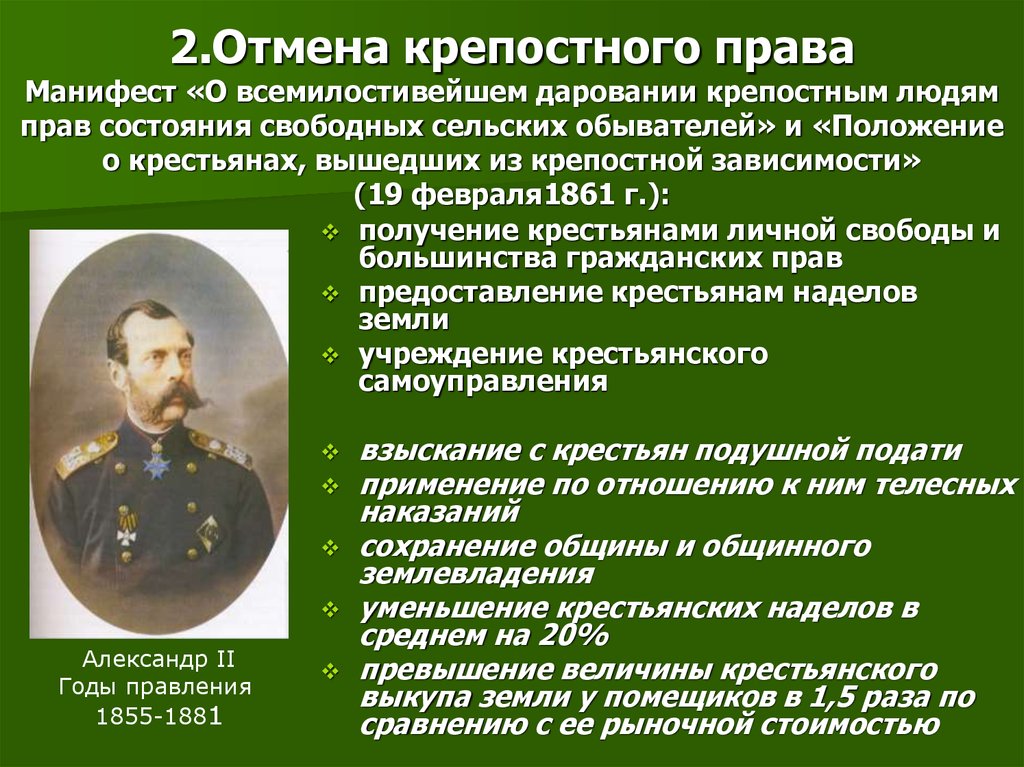

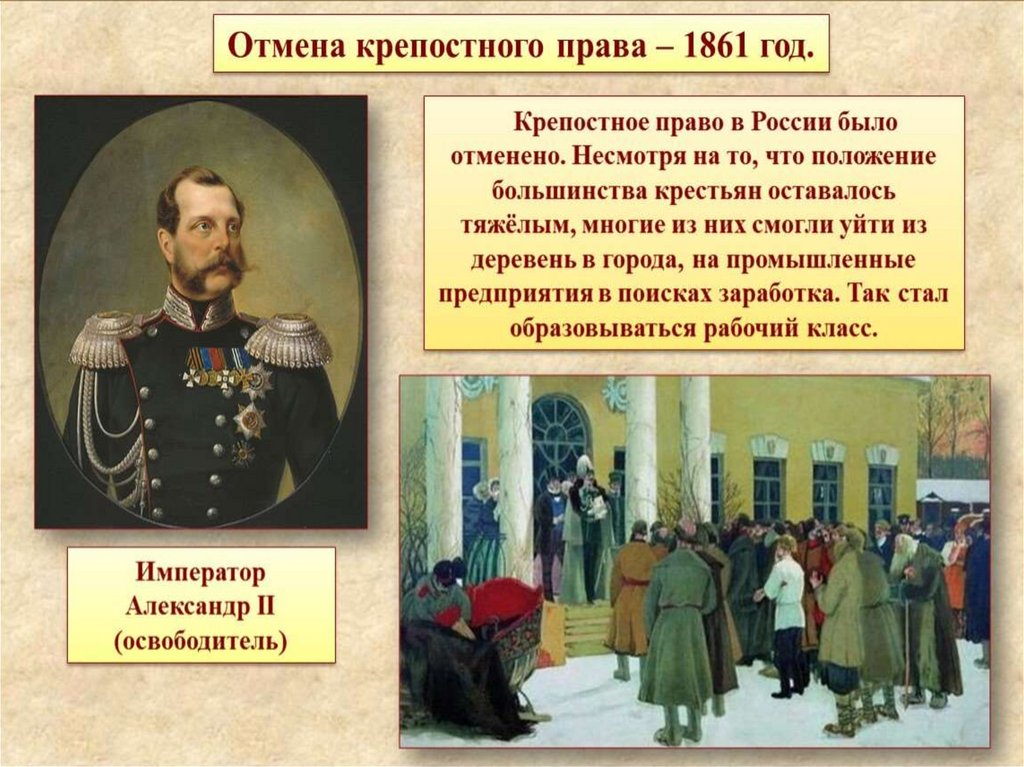

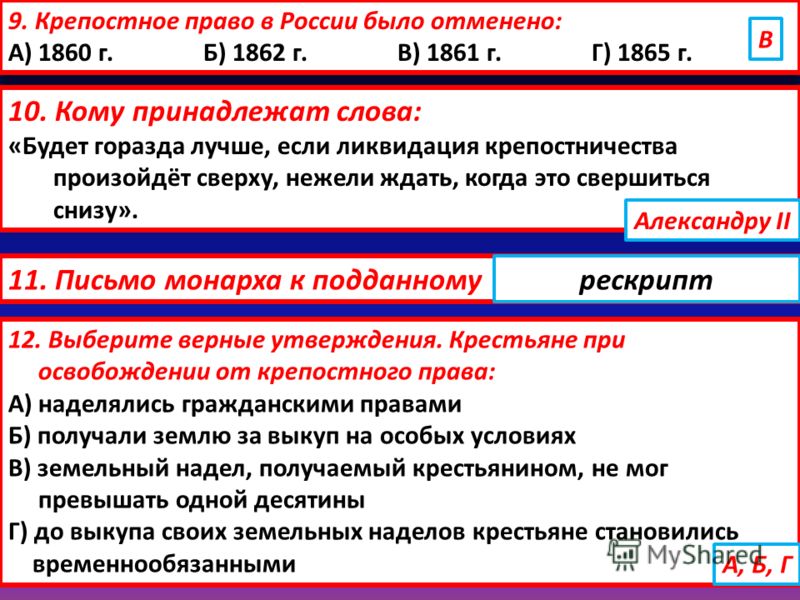

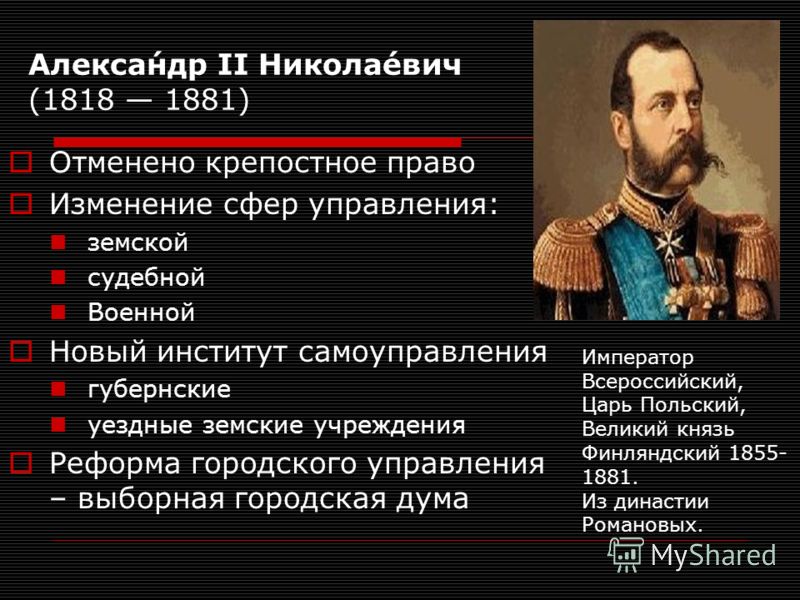

Но для начала поговорим о том, как повлияла отмена крепостного права на строй и порядок государства. Всероссийский день освобождения крестьян от крепостного права-19 февраля 1861 года, когда император Александр II провозгласил свободу всех крестьян, принадлежащих помещику. В жизни крестьян произошел ряд существенных изменений.

Семья крестьян начало 19 века Теперь они могли самостоятельно выбирать себе место жительства и род занятия. Что делать со своим имуществом крестьяне решали сами, а не с помощью помещиков. К тому же, они теперь могли самим решать на ком жениться, с кем строить семью. Сейчас это кажется абсурдом, но всего лишь несколько столетий назад это было в порядке вещей.

Что делать со своим имуществом крестьяне решали сами, а не с помощью помещиков. К тому же, они теперь могли самим решать на ком жениться, с кем строить семью. Сейчас это кажется абсурдом, но всего лишь несколько столетий назад это было в порядке вещей.

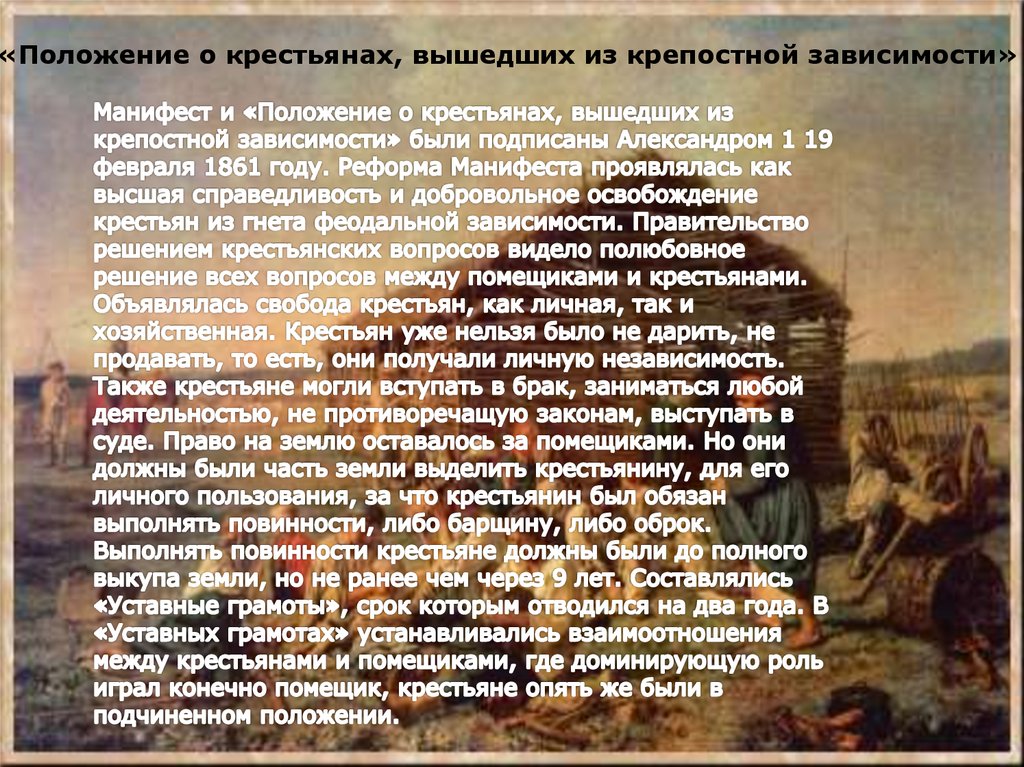

Но на самом деле все было не так просто. Крестьяне обязаны были “заплатить” за свою свободу военной службой и повышенными налогами. Также, полученную землю от помещика, крестьяне были обязаны выкупить. Кредит на эту сумму был огромен: крестьяне должны были выплачивать его государству в течение 49 лет.

Для воплощения реформы в жизнь император приказал в каждой области назначить посредников, которые должны были следить за порядком в деревнях. Однако, как и следовало ожидать, люди только обретшие свободу и некую власть будут злоупотреблять этим. Лишь небольшое количество посредников работали для людей и благих целей, тщательно слежа за исполнением вышедших реформ.

Трудящиеся крестьянеИтак, первый вариант развития событий, если бы отмены крепостного права не было.

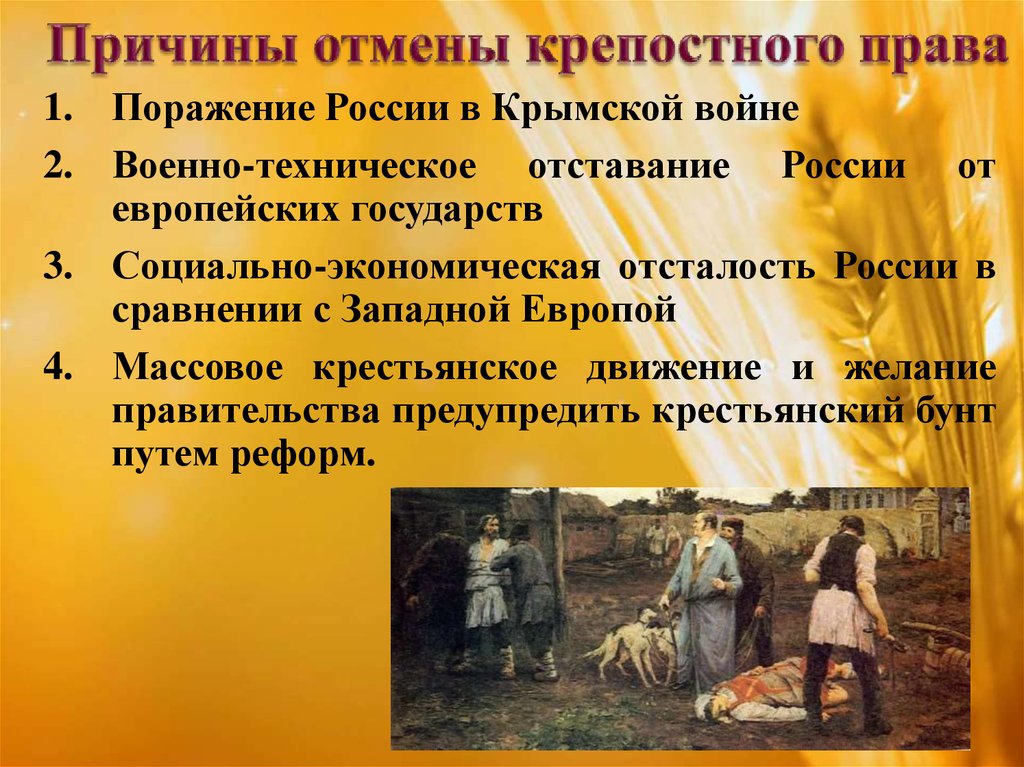

На самом деле, Александр II решился на этот серьезный для страны шаг по большей части только из-за того, что в то время Российская империя значительно отставала по развитию от других стран. Дело в том, что в то время Европа была на пике промышленной революции, при этом стремительно развиваясь и улучшая качество жизни для граждан.

Благодаря активной торговле и развитию технологий на производствах, страны получали огромный капитал, который в свою очередь вкладывали все так же в развитие страны. Этот нескончаемый круг помог многим странам Европы значительно подняться в плане экономики и уровня жизни. Естественно, развивающаяся экономика отдельных стран значительно влияла на промышленную революцию, принимая в этом активное участие. Но, казалось бы, причем же тут крепостное право? На самом деле, все это максимально взаимосвязано.

Итак, можно сделать вывод, что отмена крепостного права прямым образом влияет на экономику и развитие страны. Вот и получается, что если бы в Российской империи не произошла отмена, то это бы максимально негативно сказалось на российской экономике. И, конечно же, со странами Европы Россия просто не смогла бы конкурировать.

И, конечно же, со странами Европы Россия просто не смогла бы конкурировать.

Второй вариант развития событий — вставай страна огромная!

А вот вторая версия развития событий построена на основе внутреннего строя страны, а не мировой экономики, как в первом пункте. Ведь души людей являются самым настоящим фундаментом для построения достойного государства. А во времена крепостного права люди, естественно, были недовольны по многим причинам.

Конечно, экономическая составляющая очень важна для развития страны, являясь настоящим стержнем для нее: с хорошей экономической ситуацией ничто не сможет сломить великое государство. Но на самом деле все намного глубже. Такую же важную роль для государства занимает нравственная и психологическая составляющие.

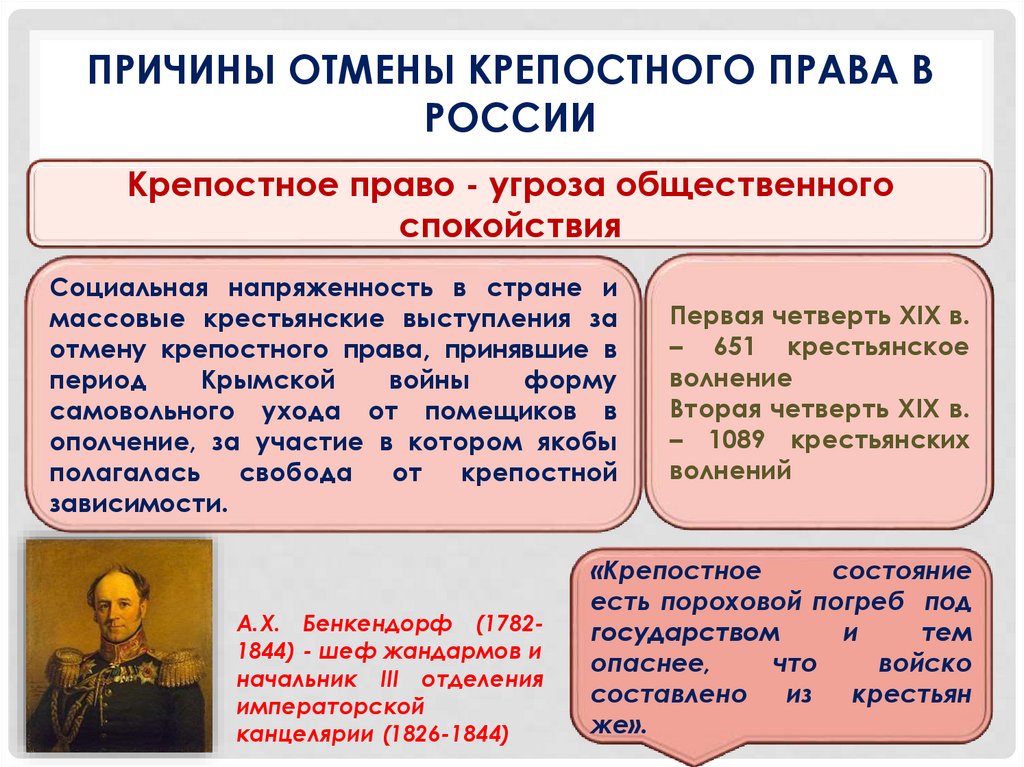

Кроме падающей экономики, в стране была невообразимая несправедливость: крестьяне не имели даже малейших прав, не говоря уже о свободе. Мало того, что люди не имели право иметь даже собственную землю, их помещики могли безнаказанно творить беспредельные вещи. В то время считалось совершенно нормальным относиться к своим крестьянам с невообразимой жестокостью и ужасными последствиями. Поэтому люди стали протестовать против такой несправедливости, хоть крестьяне и испытывали ужасный страх своего барина, которые в свою очередь вели себя как Боги для своих крестьян.

В то время считалось совершенно нормальным относиться к своим крестьянам с невообразимой жестокостью и ужасными последствиями. Поэтому люди стали протестовать против такой несправедливости, хоть крестьяне и испытывали ужасный страх своего барина, которые в свою очередь вели себя как Боги для своих крестьян.

Именно это недовольство повлияло на перемены: ведь, если перемены не произойдут на законном уровне, то они произойдут с помощью тех самых ущемленных крестьян, которые устали от этой негуманности.

Третий вариант — это было бы не возможно.

И наконец третья версия. Долгое время изучая этот вопрос, можно понять, что отмена крепостного права просто обязана была случиться, словно самой истории было продиктовано это важнейшее событие.

На самом деле, даже после этой реформы, в жизни крестьян изменилось не так уж и много. Возможно, они и получили возможность самореализации, переезда в другой город, возможность самому выбирать спутника жизни, но все же, все было продумано государством. И таким образом государство и помещики все равно получали хорошую выгоду от крестьян, а те в свою очередь получали минимум выгоды. Получается, было бессмысленно со стороны государства противоречить народу и было проще согласиться провести эту реформу, но, конечно, со своими правилами. Получается, это была лишь формальный закон, которому поверили все простые люди.

И таким образом государство и помещики все равно получали хорошую выгоду от крестьян, а те в свою очередь получали минимум выгоды. Получается, было бессмысленно со стороны государства противоречить народу и было проще согласиться провести эту реформу, но, конечно, со своими правилами. Получается, это была лишь формальный закон, которому поверили все простые люди.

Эти рассуждения привели меня к мысли о том, что реформа произошла бы в любом случае. Если бы государство отказалось от этой идеи, им пришлось бы бороться с бунтующим крестьянским народом. Поэтому элита перевернула все с ног на голову и в положительном положении оказались только они.

Великая реформа. Отмена крепостного права в России

«Партнер» №4 (283) 2021г.

Вместо вступления

Вспоминаю события сорокалетней давности. Дело происходит на берегу Черного моря в приморском поселке Камыш-Бурун. Мелкие неспешные волны лижут песчаный пляж. Мой знакомый Виталий Волков даёт мне «уроки истории».

Мой знакомый Виталий Волков даёт мне «уроки истории».

Согласно его теории, каждый народ в свое время проходит через определенные исторические этапы. Время, затрачтваемое на исторический этап, и определяет понятие «зрелости народа».

Виталий рисует палочкой на песке графики, наносит на них важные события, а волны периодически смывают его рисунки. Я хорошо помню и эту теорию, и важнейшее событие на графике, отражающем историю России. К таким событиям он относил и отмену крепостного права.

Крепостное право в странах Западной Европы

Крепостное право – это совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения помещика. В разной степени тяжести крепостное право существовало во всех странах Западной Европы. Исключением является лишь Исландия.

В одних европейских странах крепостное право было лишь формальным атрибутом средневековой истории, в других оно просуществовало практически до новейших времен.

В Англии крестьяне стали лично свободными во второй половине XV века, процесс их освобождение проходило поэтапно.

В Нидерландах крепостное право существовало до позднего Средневековья. На большей части территории страны крестьяне получили свободу в 1500 году.

В провинциях Испании – Арагоне и Каталонии – крепостное право было значительно более тяжелым по сравнению с Францией. Результатом мощного народного восстания в Каталонии в 1486 г. стало подписание королем Фердинандом Гвадалупским сентенции, окончательно отменившей на условиях денежного выкупа все формы личной зависимости крестьянина от феодала.

Во Франции крепостное право отменили в XVI веке, хотя последние повинности исчезли лишь в 1789 году.

В Австро-Венгерской империи крестьянская реформа от 15 мая 1848 года отменила крепостные взаимоотношения почти во всех регионах страны.

В Дании крепостного право отменили в 1788 году, в Швейцарии – в 1798 году, в Швеции – в 1806 году, на большей части Польши (в герцогстве Варшавском) в 1807 году.

На Германии остановимся подробнее:

В западных районах Германии, например, в Северном Рейне-Вестфалии, крепостную зависимость отменили лишь в конце XVI века. Ккрестьяне освобождались здесь постепенно: одни сегодня, другие – через 10, третьи – через 20 лет. Крестьянские восстания и даже войны ускоряли этот процесс. В Пруссии крепостное право отменили в 1807 году, но крестьянам было велено еще 4 года сидеть «смирно». В Баварии крепостную зависимость крестьян отменилив 1808 году.

Таким образом, на территории Западной Европы крепостное право было отменено по большей части уже в XV–XVI веках.

Крепостное право в России

В Киевской Руси крепостное право существовало начиная с XI века. Это была система правоотношений земледельца-крестьянина с помещиком, владельцем земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. В те далекие времена в Киевской Руси и Новгородской республике несвободные крестьяне подразделялись на три категории: смердов (bзначально свободных, но по мере развития поместной системы постепенно закрепощенных), закупов (лиц, попавших в зависимость на период отработки ссуды) и холопов (полностью зависимых лиц).

В царской России крепостничество широко распространилось к XVI веку, оно было официально закреплено Соборным уложением от 1649 года и отменено 19 февраля 1861 года (3 марта 1861) «Манифестом о земле и воле».

Читая произведения А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Лермонтова и других русских писателей, может сложиться впечатление, что крепостными отношениями были охвачены все крестьяне Российской империи, но это далеко не так. Согласно донесению главного жандарма страны графа Бенкендорфа императору Николаю I, крепостными в стране являлись только русские люди. Другие народы – татары, башкиры, удмурты, мордва и прочие, крепостного права не знали. Крепостным правом «были обойдены», в частности, западные украинцы и белорусы, прежде входившие в состав Польши. Поначалу они не платили никаких налогов, но некоторое время спустя им установили половину суммы налога, которую платили русские крестьяне. На западных украинцев и белорусов правовая система Российской империи не распространялась.

Народам Севера также удалось избежать крепостничества, прежде всего благодаря удаленности от центра России, а также их кочевому образу жизни.

Не смогли закрепостить горцев, населяющих Кавказ, в силу их воинственного нрава и тяги к свободе. Вдобавок ко всему они почти поголовно были вооружены и постоянно вели войны с Россией.

Разумеется, у всех народов и во все времена бедняки работали на богатых людей: пасли их скот, обрабатывали их землю, но это были отношения найма. Естественно, что они брали плату за свою работу. Другое дело, что далеко не всегда эта плата была справедливой.

Отмена крепостного права в России

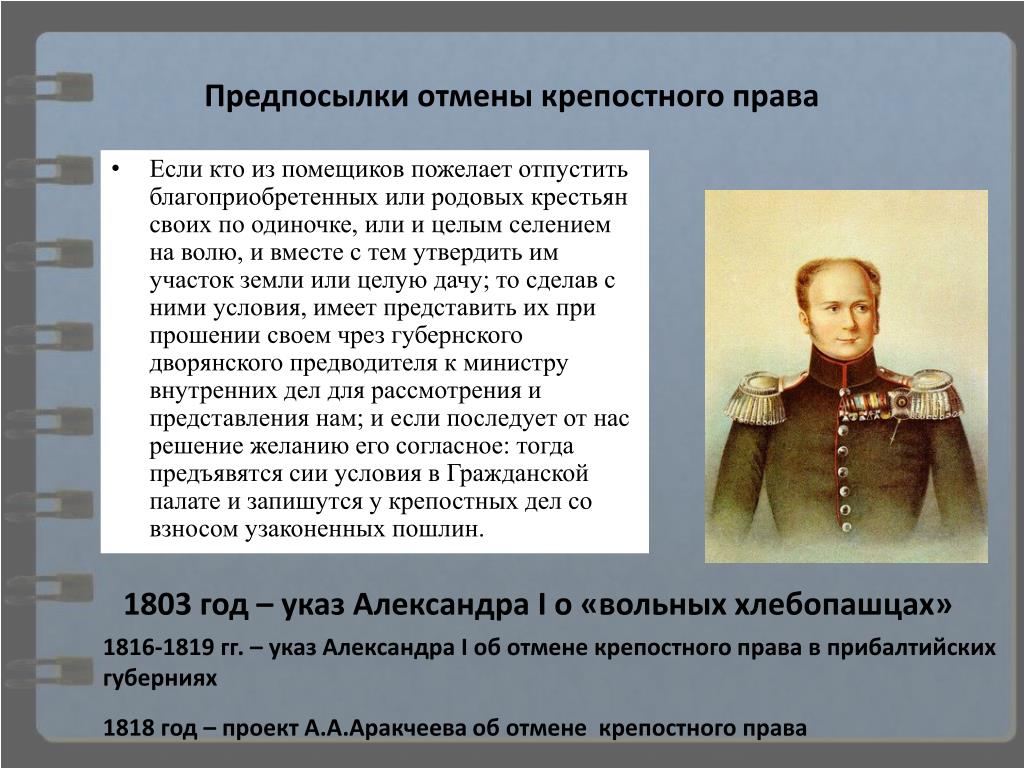

19 февраля (3 марта) 1861 года в России провозгласили Манифест об освобождении крестьян, говоря иначе, была осуществлена Великая крестьянская реформа, упразднившая крепостное право. Это была первая по времени и наиболее значимая из реформ Александра II. Манифест был приурочен к шестой годовщине вступления императора на престол (1855 год).

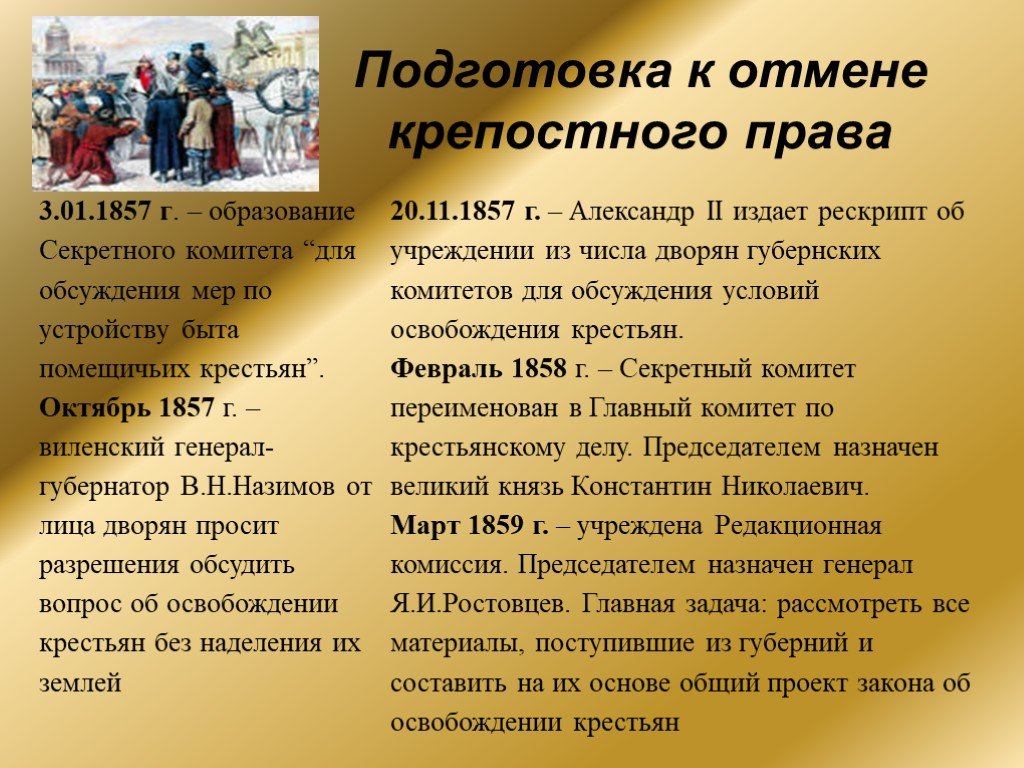

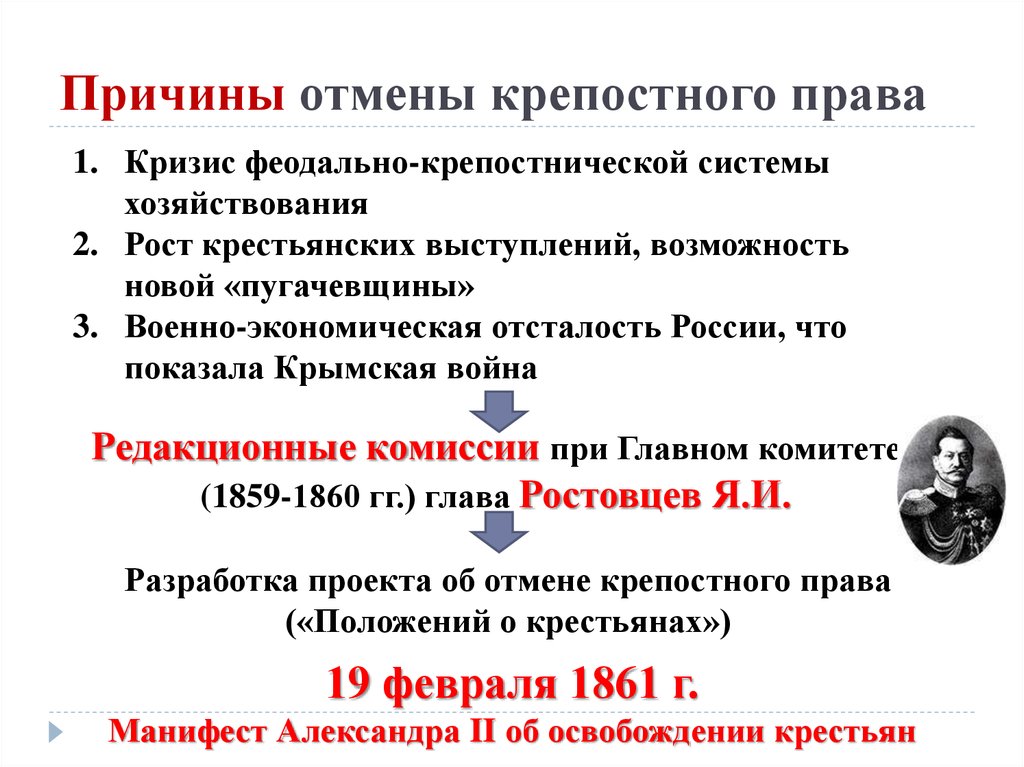

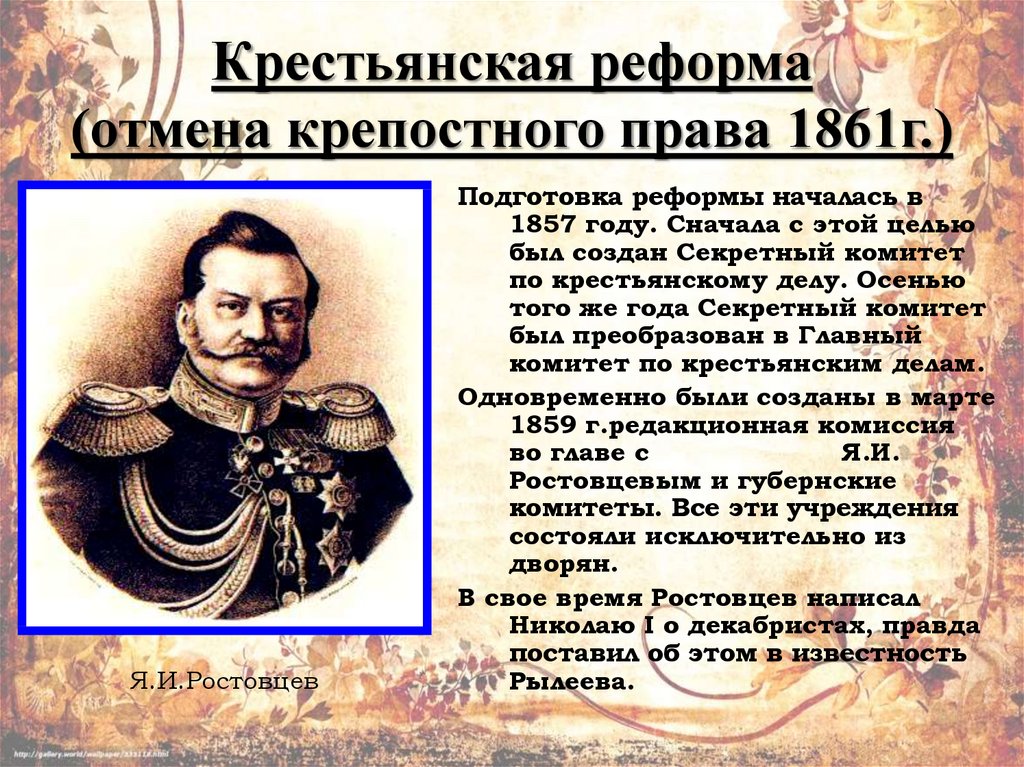

Необходимый подготовительный материал по проведению Крестьянской реформы был собран еще во время правления Николая I. В тот период был накоплен значительный статистический материал, на который опирался Секретный комитет, созданный Александром II специально для выработки положений, регламентирующих отмену крепостного права. Затем правительство решило ознакомить общество со своими намерениями, и Секретный комитет был переименован в Главный комитет. Дворянство всех областей и губерний должно было создавать губернские комитеты для выработки своих предложений по Крестьянской реформе.

В тот период был накоплен значительный статистический материал, на который опирался Секретный комитет, созданный Александром II специально для выработки положений, регламентирующих отмену крепостного права. Затем правительство решило ознакомить общество со своими намерениями, и Секретный комитет был переименован в Главный комитет. Дворянство всех областей и губерний должно было создавать губернские комитеты для выработки своих предложений по Крестьянской реформе.

В начале 1859 года для обработки проектов реформы губернских комитетов были созданы Редакционные комиссии. В сентябре 1860 года проект реформы был обсужден с депутатами от губернских комитетов, а затем передан в высшие государственные органы на утверждение.

В середине февраля 1861 года Положение об освобождении крестьян было рассмотрено и одобрено Государственным советом. 3 марта (19 февраля) в Прощёное воскресенье 1861 года Александр II объявил Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Заключительными словами Манифеста были: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».

Заключительными словами Манифеста были: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».

Согласно Манифесту, крестьянам были присвоены гражданские права: свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на своё имя и др. Но земля объявлялась помещичьей собственностью.

Наделение землей производилось в соответствии с местными положениями, различными для различных районов страны (черноземных, степных, нечерноземных). В целом по стране крестьяне были не только ущемлены в размерах земли, они, как правило, получали неудобные для обработки наделы, поскольку лучшие земли оставались у помещиков., Считая, что от них скрывают истинный смысл реформы, крестьяне бунтовали, требуя освобождения с землей. Для подавления наиболее крупных выступлений, а их было более двух тысяч, правительством были использованы войска.

Крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историческое значение. Она создала возможности для широкого развития капиталистических отношений и развития промышленности. Одновременно она проложила дорогу к созданию в России гражданского общества.

Я.И. Ростовцев

В переломные периоды истории Природа дает народу (раньше сказали бы, Господь дает) личности, которые способны дать современному им обществу новые направления развития.

Секретный комитет, созданный с целью выработки общих оснований для отмены крепостного права, находился в непосредственном ведении императора. В отсутствие императора в Комитете председательствовал князь А. Ф. Орлов или князь Константин Николаевич. В состав Комитета входили: Д. Н. Блудов, В. Ф. Адлерберг, М. А. Корф, П. П. Гагарин, К. В. Чевкин, Я. И. Ростовцев, министры внутренних дел, финансов, государственных имуществ и юстиции.

В день 160-летия отмены крепостного права следует вспомнить Якова Ивановича Ростовцева (1803-1860). Это был российский государственный деятель второй трети XIX в., принадлежащий к числу тех, о ком исторические хроники не шибко щедры на описания. Вот что о нем известно.

Это был российский государственный деятель второй трети XIX в., принадлежащий к числу тех, о ком исторические хроники не шибко щедры на описания. Вот что о нем известно.

Я.И. Ростовцев воспитывался в Пажеском корпусе и начал свою службу в гвардии. С 1835 г. он был начальником штаба по военно-учебным заведениям. При императоре Алекcандре II он становится их главным начальником – обычный путь крупного чиновника в России.

Звездный час Якова Ивановича наступил в 1857 году, когда его назначили членом Секретного комитета по крестьянскому делу, в 1859 году он становится председателем Редакционных комиссий. На этом посту Яков Иванович проявил себя решительным сторонником отмены крепостного права, выступал за выкуп крестьянами своих наделов и ограничение власти помещиков. Подготовленная им программа отмены крепостного права легла в основу Положений от 19 февраля 1861 г.

В этом году Россия отмечает 160-летие со дня освобождения крестьянства.

Самуил Шпигель (Дортмунд)

Читайте также:

- 160 лет отмены крепостного права в России. Журнао «Партнёр», № 3 / 2021. Автор В. Воскобойников

- Герцен и реформы Александра II. Журнал «Партнёр», № 2 / 2018. Автор М. Плисс

| №4 (283) 2021г. | Прочтено: 86 | Автор: Шпигель С. |

Американское рабство и русское крепостное право в постэмансипационном воображении

Фото предоставлено UNC Press Колледж Юджина Ланга, где она преподает историю США девятнадцатого века. Ее новая публикация «Американское рабство и русское рабство в постэмансипационном воображении» была опубликована издательством University of North Carolina Press в июне 2020 г.

Эта книга представляет собой первое в масштабе монографии сравнение того, как люди двух несопоставимых стран, России и Соединенных Штатов, отреагировали на почти одновременную отмену крепостного права и рабства в середине девятнадцатого века. Эмансипация освободила миллионы русских крепостных и поработила афроамериканцев, которые впоследствии стремились интегрироваться в национальные политии в качестве подданных и граждан. В обеих странах эпоха после эмансипации характеризовалась территориальной экспансией, ростом населения, иммиграцией, индустриализацией и модернизацией — явлениями, которые еще больше усложнили представления о русской и американской национальной идентичности.

Эмансипация освободила миллионы русских крепостных и поработила афроамериканцев, которые впоследствии стремились интегрироваться в национальные политии в качестве подданных и граждан. В обеих странах эпоха после эмансипации характеризовалась территориальной экспансией, ростом населения, иммиграцией, индустриализацией и модернизацией — явлениями, которые еще больше усложнили представления о русской и американской национальной идентичности.

В течение пятидесяти лет, последовавших за отменой крепостного права в 1861 году и рабства в 1865 году, русские и американцы любого происхождения реагировали на социальные преобразования посредством культурного производства. Писатели, художники и бизнесмены создавали ориентированные на массы образы крепостных, крестьян, порабощенных афроамериканцев и вольноотпущенников в литературе, периодических изданиях, иллюстрациях, картинах и рекламе, источниках, которые широко распространялись в общественной сфере. Как акты воображения и воспоминаний, эти изображения были лексиконом репрезентаций, которым создатели и зрители наделяли значением и интерпретировали конкурирующими способами. Элитные русские и американцы или те, кто обладал наибольшей политической, экономической или социальной властью, обычно изображали крепостных и порабощенных людей как жертв накануне отмены смертной казни, как довольных сельских рабочих, чей простой образ жизни вызывал ностальгию у публики во времена промышленной экспансионистской эпохи. возрасте, а на рубеже двадцатого века — как разрушительные мигранты из сельской местности в города. Русские крестьяне и афроамериканские вольноотпущенники противостояли этим изображениям, производя достойные представления о себе, которые освещали их традиции, сообщества и достижения. В конечном итоге эти разнообразные текстовые и визуальные образы сформировали коллективные воспоминания о двух системах кабалы, повлияли на развитие национального самосознания и повлияли на общественное мнение, поскольку крестьяне и вольноотпущенники стремились реализовать свои вновь обретенные права.

Элитные русские и американцы или те, кто обладал наибольшей политической, экономической или социальной властью, обычно изображали крепостных и порабощенных людей как жертв накануне отмены смертной казни, как довольных сельских рабочих, чей простой образ жизни вызывал ностальгию у публики во времена промышленной экспансионистской эпохи. возрасте, а на рубеже двадцатого века — как разрушительные мигранты из сельской местности в города. Русские крестьяне и афроамериканские вольноотпущенники противостояли этим изображениям, производя достойные представления о себе, которые освещали их традиции, сообщества и достижения. В конечном итоге эти разнообразные текстовые и визуальные образы сформировали коллективные воспоминания о двух системах кабалы, повлияли на развитие национального самосознания и повлияли на общественное мнение, поскольку крестьяне и вольноотпущенники стремились реализовать свои вновь обретенные права.

Плыть по морю перемен после эмансипации было непростой задачей для русских и американцев девятнадцатого века. В России издание царем Александром II Манифеста об освобождении 19 февраля 1861 года освободило 40 процентов населения страны от рабства и стало первой из нескольких политик модернизации , которые привели к существенным изменениям. Бывшие крепостные, теперь подданных (подданных), стремились управлять общинной землей своих деревень, основывать школы и участвовать в национальных инициативах, служа вместе со своими бывшими владельцами в местных органах власти, таких как земства (губернские собрания). Однако самодержавное правительство России предоставило мало политических прав бывшим крепостным, которые, как и помещики, не имели выборного представительства на национальном уровне. Расизм не повлиял на динамику ассимиляции в России, потому что крестьяне и помещики в основном имели одну этническую принадлежность, язык и русскую православную религию. Но ни эмансипация, ни последующие реформы, инициированные правительством, не устранили преград, созданных сословной системой петровской эпохи, разделившей население на разные социальные группы.

В России издание царем Александром II Манифеста об освобождении 19 февраля 1861 года освободило 40 процентов населения страны от рабства и стало первой из нескольких политик модернизации , которые привели к существенным изменениям. Бывшие крепостные, теперь подданных (подданных), стремились управлять общинной землей своих деревень, основывать школы и участвовать в национальных инициативах, служа вместе со своими бывшими владельцами в местных органах власти, таких как земства (губернские собрания). Однако самодержавное правительство России предоставило мало политических прав бывшим крепостным, которые, как и помещики, не имели выборного представительства на национальном уровне. Расизм не повлиял на динамику ассимиляции в России, потому что крестьяне и помещики в основном имели одну этническую принадлежность, язык и русскую православную религию. Но ни эмансипация, ни последующие реформы, инициированные правительством, не устранили преград, созданных сословной системой петровской эпохи, разделившей население на разные социальные группы. Действительно, русское дворянство и крестьянство оставались культурно далекими друг от друга в начале ХХ века. Хотя крестьянство и реформистская интеллигенция возлагали большие надежды на потенциал индивидуального подъема, политического представительства и национального прогресса после 1861 г., газета Неделия (Неделя) в 1871 году сетовала на то, что, хотя «многое изменилось, многие мечты не осуществились, [и] многое не оправдалось, как ожидалось».

Действительно, русское дворянство и крестьянство оставались культурно далекими друг от друга в начале ХХ века. Хотя крестьянство и реформистская интеллигенция возлагали большие надежды на потенциал индивидуального подъема, политического представительства и национального прогресса после 1861 г., газета Неделия (Неделя) в 1871 году сетовала на то, что, хотя «многое изменилось, многие мечты не осуществились, [и] многое не оправдалось, как ожидалось».

В Соединенных Штатах Harper’s Weekly в июле 1865 года, вскоре после окончания Гражданской войны, опубликовал жизнерадостное заявление о национальном мире, заявив, что «каждый вопрос внутри нации [скоро] будет решен мудро». В конечном итоге утверждение популярного периодического издания оказалось преждевременным. Завершение войны поставило задачу интеграции четырех миллионов бывших порабощенных афроамериканцев в общую численность населения около тридцати шести миллионов человек в 1865 году. Одним из существенных факторов, сформировавших динамику ассимиляции, была раса: афроамериканцы составляли демографическое меньшинство в нации около тридцати двух миллионов белых граждан. В своих попытках после эмансипации реализовать свое право голоса, получить грамотность, приобрести собственность или основать бизнес вольноотпущенники встретили сильное сопротивление со стороны американцев, которые рассматривали цвет своей кожи как признак расовой неполноценности, который лишает их равного обращения по закону. . В период восстановления после эмансипации, известный как Реконструкция (1865–1877), ратификация штатами Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок обеспечила афроамериканцам гражданство, а афроамериканцам — избирательное право. Но эти ранние гарантии гражданских прав афроамериканцев рухнули в 1870-х, 1880-х и 189 гг.0 из-за юридических проблем с законами эпохи Реконструкции, принятия нового закона «Джим Кроу», который резко ограничивал свободы чернокожих, и значительного роста актов насилия в отношении афроамериканцев, направленных на обеспечение расового подчинения.

В своих попытках после эмансипации реализовать свое право голоса, получить грамотность, приобрести собственность или основать бизнес вольноотпущенники встретили сильное сопротивление со стороны американцев, которые рассматривали цвет своей кожи как признак расовой неполноценности, который лишает их равного обращения по закону. . В период восстановления после эмансипации, известный как Реконструкция (1865–1877), ратификация штатами Четырнадцатой и Пятнадцатой поправок обеспечила афроамериканцам гражданство, а афроамериканцам — избирательное право. Но эти ранние гарантии гражданских прав афроамериканцев рухнули в 1870-х, 1880-х и 189 гг.0 из-за юридических проблем с законами эпохи Реконструкции, принятия нового закона «Джим Кроу», который резко ограничивал свободы чернокожих, и значительного роста актов насилия в отношении афроамериканцев, направленных на обеспечение расового подчинения.

Американское рабство и русское крепостное право в постэмансипационном воображении открывает новые горизонты как первое сравнение текстовых и визуальных массовых изображений бывших крепостных и порабощенных афроамериканцев постэмансипационной эпохи в России и США. Это сопоставление определяет способы, которыми субъекты и граждане двух несопоставимых обществ реагировали на эмансипацию, создавая коллективные воспоминания посредством культурного производства. Как в Соединенных Штатах, так и в России текстовые и визуальные образы после эмансипации составили то, что Алон Конфино назвал «общим культурным знанием», которое передавалось из поколения в поколение через «носители памяти». Изучая этот разнородный корпус воспоминаний, можно обнаружить важные соответствия между способами, которыми русские и американцы разного происхождения представляли свое прошлое и будущее посредством создания архетипов, которые служили аналогичным социальным целям.

Это сопоставление определяет способы, которыми субъекты и граждане двух несопоставимых обществ реагировали на эмансипацию, создавая коллективные воспоминания посредством культурного производства. Как в Соединенных Штатах, так и в России текстовые и визуальные образы после эмансипации составили то, что Алон Конфино назвал «общим культурным знанием», которое передавалось из поколения в поколение через «носители памяти». Изучая этот разнородный корпус воспоминаний, можно обнаружить важные соответствия между способами, которыми русские и американцы разного происхождения представляли свое прошлое и будущее посредством создания архетипов, которые служили аналогичным социальным целям.

В этой книге также указываются параллельные и различные способы получения изображения русскими и американцами посредством изучения производства, распространения и потребления вышеупомянутых изображений. Он не только каталогизирует наиболее влиятельные представления, но и помещает эти изображения в их надлежащий исторический контекст, чтобы оценить их формы, функции и эволюцию. Кроме того, эта книга рассматривает репрезентацию как нечто большее, чем l’art pour l’art ; вместо этого он рассматривает мотивы художников, писателей и бизнесменов, сообщения, встроенные в изображения, и способы, которыми зрители обрабатывали изображения в разные моменты времени.

Кроме того, эта книга рассматривает репрезентацию как нечто большее, чем l’art pour l’art ; вместо этого он рассматривает мотивы художников, писателей и бизнесменов, сообщения, встроенные в изображения, и способы, которыми зрители обрабатывали изображения в разные моменты времени.

Действительно, культурное производство служило важным инструментом в борьбе за влияние на общественное мнение о взрывоопасных постэмансипационных проблемах. После отмены крепостного права и рабства крестьяне и вольноотпущенники стремились получить работу, основать бизнес и участвовать в политических или гражданских делах. Во многих случаях русские некрестьяне и белые американцы противодействовали их усилиям по достижению этих целей. Землевладельцы и бизнесмены отказывались платить своим рабочим адекватную заработную плату, городские рабочие оказывали сопротивление мигрантам из сельской местности в города, которые искали работу, а в Соединенных Штатах белые граждане не позволяли афроамериканцам голосовать за представителей, которые, как опасались белые, будут проводить политику, угрожающую их жизни. привилегированный статус.

привилегированный статус.

В то время как одни русские и американцы отреагировали на стремительные социальные изменения, последовавшие за эмансипацией, актами насилия, такими как беспорядки или линчевание, другие обратились к литературе, искусству и другим формам средств массовой информации. Ярые сторонники эмансипации, например, призывали читателей в радикальных рассказах, вымышленных автобиографических повествованиях, драмах и стихах 1860-х годов проявлять сочувствие к крестьянам и афроамериканцам. Однако альтернативный ответ был представлен авторами из русских и американских землевладельческих семей. В 1870-х, 1880-х и 189 гг.0-х годов они создавали ориентированные на массовые произведения произведения исторической фантастики, стремившиеся отстаивать идеологию цивилизации через изображения крестьян и вольноотпущенников, предпочитавших рабство свободе. Популярность этих ревизионистских историй свидетельствует о том, что читатели из среднего класса сопротивляются изменениям, а также об общем методе авторов реагировать на вызовы образу жизни, который они стремились сохранить. Между тем визуальная культура конца девятнадцатого века отражала аналогичные разногласия среди художников. В картинах маслом, иллюстрированных периодических изданиях, карикатурах и рекламных объявлениях, достигших как грамотной, так и неграмотной аудитории, русские и американцы разного происхождения обсуждали последствия отмены рабства, права гражданства и подданства, городскую миграцию и упадок традиционной народной культуры. На рубеже двадцатого века афроамериканцы и русские крестьяне все чаще бросали вызов репрезентациям важных контрнарративов, созданных мужчинами и женщинами, которые никогда не испытывали рабства. Используя художественную литературу и другие формы визуальной культуры, они сложным, гуманизирующим образом изображали опыт бывших крепостных и порабощенных людей.

Между тем визуальная культура конца девятнадцатого века отражала аналогичные разногласия среди художников. В картинах маслом, иллюстрированных периодических изданиях, карикатурах и рекламных объявлениях, достигших как грамотной, так и неграмотной аудитории, русские и американцы разного происхождения обсуждали последствия отмены рабства, права гражданства и подданства, городскую миграцию и упадок традиционной народной культуры. На рубеже двадцатого века афроамериканцы и русские крестьяне все чаще бросали вызов репрезентациям важных контрнарративов, созданных мужчинами и женщинами, которые никогда не испытывали рабства. Используя художественную литературу и другие формы визуальной культуры, они сложным, гуманизирующим образом изображали опыт бывших крепостных и порабощенных людей.

Помещая изображения крестьян и афроамериканцев в сравнительную перспективу, Американское рабство и русское рабство в воображении после эмансипации выявляет поразительные репрезентативные сходства и освещает различия, которые лучше объясняют индивидуальную историю отмены крепостного права и рабства. Во-первых, я утверждаю, что в первую очередь двойное желание российской и американской элит сохранить власть перед лицом перемен привело к их параллельному изображению после эмансипации. Например, белые и некрестьянские авторы и художники изображают крестьян и вольноотпущенников, довольных тем, что продолжают служить своим прежним хозяевам, что свидетельствует об их сопротивлении трансформации исторической динамики власти, управляющей отношениями собственник-рабочий. Между тем образы вольноотпущенников и крестьян как виновников городских беспорядков служат дополнительным свидетельством их беспокойства деятельностью освобожденных кабальных рабочих. Эти соответствующие репрезентации возникли в совершенно разных контекстах; в то время как расизм играл центральную роль в формировании постэмансипационной социальной динамики в Америке, представления о расовых различиях между землевладельцами и крепостными практически отсутствовали в России. Крестьяне и вольноотпущенники также производили аналогичные представления о себе амбициозных, достойных мужчин и женщин, что противоречило существующим стереотипам о бывших крепостных и порабощенных афроамериканцах как о наивных, ленивых или жестоких.

Во-первых, я утверждаю, что в первую очередь двойное желание российской и американской элит сохранить власть перед лицом перемен привело к их параллельному изображению после эмансипации. Например, белые и некрестьянские авторы и художники изображают крестьян и вольноотпущенников, довольных тем, что продолжают служить своим прежним хозяевам, что свидетельствует об их сопротивлении трансформации исторической динамики власти, управляющей отношениями собственник-рабочий. Между тем образы вольноотпущенников и крестьян как виновников городских беспорядков служат дополнительным свидетельством их беспокойства деятельностью освобожденных кабальных рабочих. Эти соответствующие репрезентации возникли в совершенно разных контекстах; в то время как расизм играл центральную роль в формировании постэмансипационной социальной динамики в Америке, представления о расовых различиях между землевладельцами и крепостными практически отсутствовали в России. Крестьяне и вольноотпущенники также производили аналогичные представления о себе амбициозных, достойных мужчин и женщин, что противоречило существующим стереотипам о бывших крепостных и порабощенных афроамериканцах как о наивных, ленивых или жестоких. Они разделяли цель озвучить свой опыт и противостоять карикатурам, созданным белыми и некрестьянами после эмансипации.

Они разделяли цель озвучить свой опыт и противостоять карикатурам, созданным белыми и некрестьянами после эмансипации.

Во-вторых, я утверждаю, что разные представления американцев и русских о крестьянах и вольноотпущенниках проистекают из разных представлений о расе и этнической принадлежности, разной степени политической власти, которой обладают крестьяне и вольноотпущенники, и их различных культурных особенностей. Белые американцы считали афроамериканцев неполноценными в расовом отношении; расизм руководил их действиями и пронизывал многие из их представлений о порабощенных афроамериканцах и вольноотпущенниках. В ситуации, уникальной для Соединенных Штатов, белые также чувствовали угрозу со стороны Поправок о реконструкции, которые давали афроамериканцам гражданство и право голоса. В ответ белые ввели черные кодексы и терроризировали афроамериканцев, чтобы сохранить свою политическую власть. Эта динамика способствовала созданию у белых американцев унизительных представлений о вольноотпущенниках; белые использовали эти изображения, чтобы оправдать свое подавление афроамериканцев. В конечном счете приверженность белых расовому превосходству и страх потерять власть послужили основным препятствием на пути к обретению свободы и обеспечению гражданских прав афроамериканцев в столетие, последовавшее за отменой рабства.

В конечном счете приверженность белых расовому превосходству и страх потерять власть послужили основным препятствием на пути к обретению свободы и обеспечению гражданских прав афроамериканцев в столетие, последовавшее за отменой рабства.

Напротив, бывшие крепостные в России появлялись в более широком спектре образов, включая крестьянство как представителей славянской культуры и равноправных городских жителей. В то время как расизм ограничивал воображение многих белых американцев, его отсутствие в российском контексте позволяло культивировать более широкое постэмансипационное воображение. Политическая динамика также сыграла решающую роль. После освобождения крестьяне не получили политических прав, что серьезно бросило вызов авторитету русских аристократов; вместо этого и дворяне, и крестьяне оставались подданными самодержавного царя. Насилие преследовало Юг после освобождения, но отношения между русским крестьянством и аристократией были менее напряженными в конце девятнадцатого века. Тем не менее такие факторы, как бедность, войны, повсеместное отсутствие гражданских свобод и классовые противоречия, в конечном итоге привели к тотальным социальным потрясениям во время русских революций 19-го века.05 и 1917.

Тем не менее такие факторы, как бедность, войны, повсеместное отсутствие гражданских свобод и классовые противоречия, в конечном итоге привели к тотальным социальным потрясениям во время русских революций 19-го века.05 и 1917.

—————

Доктор Аманда Беллоуз — историк Соединенных Штатов девятнадцатого века. Она преподает в Новой школе в Нью-Йорке. Ее книга «Американское рабство и русское рабство в постэмансипационном воображении» была опубликована издательством Университета Северной Каролины в 2020 году. Ее исследования, написание и преподавание сосредоточены на истории американского рабства, эпохи гражданской войны, реконструкции и Популярная культура девятнадцатого века.

Из американского рабства и русского рабства в постэмансипационном воображении Аманды Брикелл Беллоуз. Авторское право © 2020, издательство University of North Carolina Press. Используется с разрешения издателя. www.uncpress.org

Chamstwo. История польского крепостного права: в беседе с Кацпером Поблоки

В беседе с нашим редактором Касей Кржижановской Кацпер Поблоки обсуждает свою недавнюю книгу Chamstwo и размышляет о том, как польское общество исторически было основано на насилии; подробно рассказывает об исторических источниках названия «Чам»; сравнивает затруднительное положение Польши с другими европейскими государствами и обсуждает текущее состояние академических кругов.

Кацпер Поблоки — доцент Варшавского университета. Он получил докторскую степень. Он получил степень доктора гуманитарных наук на историческом факультете Университета Адама Мицкевича в Познани и степень доктора социологии и социальной антропологии в Центральноевропейском университете в Будапеште. Он также является выпускником Университетского колледжа Утрехта в Нидерландах и был научным сотрудником Центра изучения места, культуры и политики Городского университета Нью-Йорка под руководством профессора Дэвида Харви.

Кася Кржижановска: Мой первый вопрос касается главных действующих лиц вашей книги, польских крестьян. В своем творчестве вы пытаетесь порвать со стереотипным представлением о польском крестьянстве, то есть крестьянская жизнь была абсолютно идиллической и полной гармонии с дворянством. Вместо этого вы приводите исторические отчеты о насилии и жестокости дворянства по отношению к крестьянам. Пожалуйста, не могли бы вы дать нашим слушателям более полную картину того, как выглядело крестьянство до того, как на польские земли пришла современность, и что означает основное название вашей книги C hamstwo означает?

Kacper Pobłocki: Книга представляет собой попытку представить себе, какой была повседневная жизнь крестьян или крепостных — это еще один термин в английском языке, который часто встречается, когда мы говорим об этой группе людей. В основном это были люди, выполнявшие подневольный, безвозмездный и неоплачиваемый труд до середины XIX века.

В основном это были люди, выполнявшие подневольный, безвозмездный и неоплачиваемый труд до середины XIX века.

Когда я был студентом, меня очень интересовала экономическая история: Валленштейн и польская школа экономической истории. А крепостные подходили довольно часто. Есть целые линии рассуждений о том, что было вторичное крепостничество, своего рода пролом между Западом и Востоком (об этом пишет Валлерстайн), так что вроде бы тема важная. Но мне всегда было очень трудно представить, кто эти люди, какова их жизнь и что на самом деле означает выполнение принудительного труда. В польской культуре и польском дискурсе существует чрезмерно оптимистичный образ той жизни, что эти люди были сверхсчастливы, просто выполняя все эти работы для дворянства.

Моя книга — попытка взглянуть на эту реальность с их точки зрения. В ней не говорится, что истина посередине — это антропологическая книга, и именно этим мы, антропологи, и занимаемся, мы даем голос, мы даем платформу людям и народам, которым было отказано в этой платформе. Я подумал, что для этой анонимной серой массы интересный вопрос, что они на самом деле думали. И это была очень разнообразная группа.

Я подумал, что для этой анонимной серой массы интересный вопрос, что они на самом деле думали. И это была очень разнообразная группа.

Название C hamstwo — это слово, которое происходит от Проклятие Хама, Библейская история Хама, о которой, возможно, слышали многие. Проклятие Хэма — пожалуй, самая распространенная история, используемая во многих местах и в разные исторические периоды для оправдания чернокожего рабства. Существует множество глобальных исторических исследований о том, как эта история перемещалась по миру с древности до наших дней.

Но интересно, что в Польше есть местная изюминка. Насколько мне известно, польский — единственный язык, где настоящее имя Хам становится собирательным существительным, именем, обозначающим группу людей. Еще один русский, но я думаю, что это польское влияние. На первый взгляд, это уничижительный термин для описания крестьян или крепостных, похожих на кабанов, поскольку это единственный возможный английский перевод — в основном неотесанные, люди, которые ведут себя плохо, грязные, нецивилизованные. Но на самом деле у этого термина есть много разных слоев значений, и книга пытается это раскрыть. Например, первоначальное значение Проклятия Хама, а также значение 17-го века, было синонимом сына, и именно здесь вступает в действие настоящая библейская история, потому что это история о том, как один из сыновей Ноя был изгнан из Дом Ноя, потому что он обидел отца. В основном он выступал против патриархальной власти, и за это его наказывали, и наказанием было выполнение подневольного и подневольного труда. Так что это интересный момент, потому что «Проклятие Хэма» в тот момент было, по сути, инструментом блокировки восходящей социальной мобильности и создания пропасти, раскола между теми, кто позже разделился на две доминирующие группы,

Но на самом деле у этого термина есть много разных слоев значений, и книга пытается это раскрыть. Например, первоначальное значение Проклятия Хама, а также значение 17-го века, было синонимом сына, и именно здесь вступает в действие настоящая библейская история, потому что это история о том, как один из сыновей Ноя был изгнан из Дом Ноя, потому что он обидел отца. В основном он выступал против патриархальной власти, и за это его наказывали, и наказанием было выполнение подневольного и подневольного труда. Так что это интересный момент, потому что «Проклятие Хэма» в тот момент было, по сути, инструментом блокировки восходящей социальной мобильности и создания пропасти, раскола между теми, кто позже разделился на две доминирующие группы,

Для тех, кто книгу не читал, а просто берет в руки впервые, это книга о крестьянстве.

Но если вы читали книгу, то знаете, что есть еще одно значение chamstwo , которое является основной темой книги — слуга слуг.

Одним из возможных переводов библейской истории является то, что Хам стал рабом рабов: его наказывали вечным, несвободным, принудительным трудом, но иногда переводят и как слугу слуг. Одна из самых вдохновляющих книг для меня, которая также во многом вдохновила этот проект, — это Ferdydurke — роман Гомбровича, писателя начала ХХ века, выходца из дворянства, писавшего о дворянской жизни. Он писал об этих отношениях между chamstwo и państwo , а chamstwo являются слугами в его дворянском доме. Вы видите, что мы идем от крестьянства и крепостных к холопкам, потому что я думаю, что холопы были настоящим неудачником.

Когда мы говорим о сервисном труде, конечно, нужно говорить о гендере. Мои персонажи — это люди, которые противостояли патриархальной власти отцов, как в библейской истории о Хаме и Ное, но чьи труды также принуждаются и дисциплинируются средствами патриархата.

Я хотел бы немного поговорить об источниках и ваших методах исследования. Так как польская история — это по большей части рассказ о дворянстве, и поскольку большинство исторических источников относится только к этой группе, я хотел спросить вас именно об этом методе исследования: насколько трудно вам было раскапывать историю польских крепостных , учитывая скудость исторических, юридических и литературных источников. Кто начал собирать истории крепостных, и как вам удалось сложить их в одно повествование?

Ну, есть несколько источников, но их довольно мало, так что их немного. Я надеялся, что смогу сплести их вместе и заполнить пробелы, что я и сделал. Насколько это убедительно, это уже другая история, но не невозможно, а сверхсложно. Как антрополог, я всегда ищу свидетельства из первых рук, это то, что мне было бы интересно. Итак, начал искать возможные мемуары. Есть один Казимеж Дычиньский. Но многого из того, что мне было бы интересно, там не было, но он пишет о насилии.

Было несколько учетных записей — их общей нитью было насилие. Так эта книга стала книгой о насилии. Она начиналась как книга о повседневной жизни, но быстро стала книгой о насилии. Теперь есть и судебные источники, есть монографии, немного, но достаточно. Что еще отличает польскую академическую жизнь, так это то, что она очень богата с точки зрения местной и региональной истории. Я нашел ряд монографий, описывающих жизнь крепостных в том или ином регионе в 18 9 г.0125-й

Я действительно не чувствовал необходимости проводить оригинальные архивные исследования, потому что было достаточно монографий, которые были совершенно разбросаны. Задача, которую я развлекал, заключалась в том, чтобы попытаться выполнить синтетическую работу. У нас есть ряд отчетов о том, какой была жизнь в разных частях Речи Посполитой. Но никто не решился собрать воедино то, что было, есть ли общие нити, можно ли вообще сделать какой-то синтез. Это была цель, которую я поставил. Есть судебные источники, которыми пользовались другие, есть письма с жалобами. Для меня они были не так важны — представьте себе книгу, написанную о нашей жизни исключительно на основе придворных источников, она будет полностью перекошена.

Задача, которую я развлекал, заключалась в том, чтобы попытаться выполнить синтетическую работу. У нас есть ряд отчетов о том, какой была жизнь в разных частях Речи Посполитой. Но никто не решился собрать воедино то, что было, есть ли общие нити, можно ли вообще сделать какой-то синтез. Это была цель, которую я поставил. Есть судебные источники, которыми пользовались другие, есть письма с жалобами. Для меня они были не так важны — представьте себе книгу, написанную о нашей жизни исключительно на основе придворных источников, она будет полностью перекошена.

Не могли бы вы рассказать нам немного больше о том, как выглядело это насилие? Очевидно, что в вашей книге специально описывается, как выглядело насилие дворян над крестьянами, но как оно выглядело наоборот? Каковы были сообщения о насилии? Как его использовали и против кого?

Вы должны представить себе мир, сильно отличающийся от нашего, где государство państwo (что в польском языке также означает то же, что и дворянство) сильно отличается от государства, которое мы имеем сегодня. Полиции нет, а армия по-прежнему в значительной степени дело элиты. Не было ни школьной системы, ни налоговой системы, ни современных средств массовой информации. Если вы возьмете Фуко (а он был очень важен для проекта), то вы увидите в основном государство, которое очень слабо, и единственный способ заставить людей идти на работу — это прямое насилие. Вот почему это насилие шокирует нас. Фуко в основном писал об этом в Дисциплина и наказание: , что в 19 -м -м веке произошли изменения в способах организации насилия и дисциплины. Раньше это было очень прямолинейно, резко и очень кроваво. Затем, в 19 90–125-м 90–126-м веках, появились современные дисциплинарные методики.

Полиции нет, а армия по-прежнему в значительной степени дело элиты. Не было ни школьной системы, ни налоговой системы, ни современных средств массовой информации. Если вы возьмете Фуко (а он был очень важен для проекта), то вы увидите в основном государство, которое очень слабо, и единственный способ заставить людей идти на работу — это прямое насилие. Вот почему это насилие шокирует нас. Фуко в основном писал об этом в Дисциплина и наказание: , что в 19 -м -м веке произошли изменения в способах организации насилия и дисциплины. Раньше это было очень прямолинейно, резко и очень кроваво. Затем, в 19 90–125-м 90–126-м веках, появились современные дисциплинарные методики.

Моя книга начинается с трех глав, описывающих различные аспекты этого принуждения. Он также пытается установить этот конкретный случай в глобальном контексте. Вот почему книга фактически открывается в США. Дискурс, который я упомянул в начале нашего разговора о мировых системах и Валлерстайне, склонен рассматривать крепостное право как очень уникальную социальную систему — и я не думаю, что она была уникальной в то время. Мы говорим, скажем, о 300 годах между концом 16 -го века до конца 19 -го века, и принудительный труд был нормой во всем мире. Существует огромное количество исследований о разновидностях принудительного труда, и американское или карибское рабство было лишь одним из них, но не единственным. Это было вполне нормально.

Мы говорим, скажем, о 300 годах между концом 16 -го века до конца 19 -го века, и принудительный труд был нормой во всем мире. Существует огромное количество исследований о разновидностях принудительного труда, и американское или карибское рабство было лишь одним из них, но не единственным. Это было вполне нормально.

Но потом я быстро понял, что насилие — это только половина дела, что насилие имеет очень деструктивный характер и разрушает социальные отношения. Мы говорим о насилии не между незнакомцами, а между людьми, которые видят друг друга ежедневно.

Но тогда я спрашиваю себя, как склеивается это общество, если насилие так распространено, так вездесуще? У вас не может быть общества, склеенного насилием, оно просто не работает.

Второй важной темой книги является патриархат. Книга организована таким образом, что у вас есть эти дихотомические отношения, которые книга распутывает. Начнем с классового отношения между крепостными и помещиками, которое повседневно выражалось в основном в насилии и побоях, в принуждении к работе и труду. Но тогда возникают другие виды дихотомий или другие отношения, потому что общество, организованное только рядом с одной дихотомией, подобно бумажному обществу. Затем у вас появляется гендерная идентичность, и тогда вы видите, что все становится интереснее. С классовой точки зрения крестьянин или крепостной находится в невыгодном положении. Но с гендерной точки зрения многие из них на самом деле попадают в более выгодное положение — именно здесь патриархальный характер этого общества проявляется очень символично. Это общество отцов, которые по-разному стоят на социальной лестнице, это договор отцов, который держит общество вместе. Крепостные отцы наказывают своих фаворитов, своих дочерей, своих сыновей, а также своих слуг. У вас есть общество Ноев.

Но тогда возникают другие виды дихотомий или другие отношения, потому что общество, организованное только рядом с одной дихотомией, подобно бумажному обществу. Затем у вас появляется гендерная идентичность, и тогда вы видите, что все становится интереснее. С классовой точки зрения крестьянин или крепостной находится в невыгодном положении. Но с гендерной точки зрения многие из них на самом деле попадают в более выгодное положение — именно здесь патриархальный характер этого общества проявляется очень символично. Это общество отцов, которые по-разному стоят на социальной лестнице, это договор отцов, который держит общество вместе. Крепостные отцы наказывают своих фаворитов, своих дочерей, своих сыновей, а также своих слуг. У вас есть общество Ноев.

Мужская идентичность была своего рода гендерным договором, преодолевшим классовые различия и позволившим снова склеить общество. Насилие всегда очень сложная вещь. Мы исходим из того, что дворянство применяло насилие против крепостных, но в большинстве случаев крепостные делали это сами с собой.

Как это было возможно? Некоторым крестьянам пришлось сделать выбор, что они встали на сторону своих угнетателей. Исходя из простого предположения, что насилие, наряду с классовыми различиями, является тем, что структурирует общество, мы на самом деле получаем очень запутанную и сложную картину реальности.

Это хороший момент, чтобы задать вам вопрос о социальной мобильности, о которой вы уже упоминали. Аргументация, которую вы приводите, наводит на мысль, что имя, использованное вами в качестве названия вашей книги, Chamstwo, , уже разъясненное вами, стало онтологической категорией для крепостных. Во многих случаях, которые вы представили в книге, крестьяне или крепостные были просто низшими подвидами людей, часто представляемыми как животные. В этом контексте социальная мобильность была даже возможна, потому что вы приводите несколько примеров крепостных, которые пытались стать дворянином, но часто эта попытка заканчивалась трагически, обычно со смертью. Как эта проблема выглядела на протяжении столетий, на которых вы сосредоточились?

Как эта проблема выглядела на протяжении столетий, на которых вы сосредоточились?

У нас это распространенная версия феодальной пирамиды, где у вас есть разные поместья, и так как эти поместья являются юридическими лицами, между ними трудно перемещаться. Мы знаем, что это неправда. Я думаю, что даже абсурдно говорить о польском обществе 18 — веков как о феодальном обществе, как это сделали бы некоторые историки (например, Витольд Кула, самый известный польский историк того периода). Интересно, что не существует альтернативной версии того, как на самом деле выглядела социальная структура, несмотря на то, что наряду с этими различными категориями существует множество замечательных исторических исследований социальной мобильности.

Отвечая на ваш вопрос — думаю временный. Бывают моменты, когда стены между разными классами или сословиями становятся тонкими, а мобильность вверх и вниз по социальной лестнице велика. К концу конца 18 -го века эти расы превратились в две разные. Для человека конца 18 -го -го века chamstwo был в основном просто другой расой, и вокруг ходило множество расовых теорий. Здесь мы возвращаемся к глобальному аспекту «Проклятия Хэма» — в определенные моменты история была расовой. В Польше расовая разница заключалась не в пигменте кожи, а в разном социальном происхождении.

Для человека конца 18 -го -го века chamstwo был в основном просто другой расой, и вокруг ходило множество расовых теорий. Здесь мы возвращаемся к глобальному аспекту «Проклятия Хэма» — в определенные моменты история была расовой. В Польше расовая разница заключалась не в пигменте кожи, а в разном социальном происхождении.

Но были моменты, когда была большая социальная мобильность. Вот почему я попытался предложить образ социальной структуры, альтернативный образу феодальной пирамиды. Я думаю, что решающим и самым интересным является то, что крестьяне или крепостные могли пользоваться социальной мобильностью, но они должны были перестать быть крестьянами. Социальная мобильность означала стать дворянином. Было много разных способов сделать это, просто зарабатывая деньги. Вы должны также представить себе, что не все хозяйственные канаты были в руках дворянства, были разные стороны хозяйства, которыми управляли крестьяне. На самом деле они довольно часто владели землей, торговали и имели монополию на торговлю скотом. Они смогли накопить довольно много капитала и купить себе дорогу или жениться на дворянской семье. Они могли отправиться в другую часть страны, добавить к своей фамилии «лыжи» и прикинуться дворянином. И поскольку это было до Facebook, никто не мог проверить вашу предыдущую жизнь. Интересная вещь, которая меняется после отмены крепостного права, когда крестьяне могут официально владеть землей и делают это с удовольствием, заключается в том, что они могли пользоваться социальной мобильностью, будучи крестьянами, но не крепостными. Вот в чем коренная разница после отмены крепостного права, и в этом то, как крестьянский класс обретает свое достоинство. К началу-середине 20 9В 0125-м -м веке есть крестьяне, которые богаты, но остаются преданными своей крестьянской идентичности. Раньше это было невозможно, нужно было перестать быть собой и влезть в чью-то шкуру.

Они смогли накопить довольно много капитала и купить себе дорогу или жениться на дворянской семье. Они могли отправиться в другую часть страны, добавить к своей фамилии «лыжи» и прикинуться дворянином. И поскольку это было до Facebook, никто не мог проверить вашу предыдущую жизнь. Интересная вещь, которая меняется после отмены крепостного права, когда крестьяне могут официально владеть землей и делают это с удовольствием, заключается в том, что они могли пользоваться социальной мобильностью, будучи крестьянами, но не крепостными. Вот в чем коренная разница после отмены крепостного права, и в этом то, как крестьянский класс обретает свое достоинство. К началу-середине 20 9В 0125-м -м веке есть крестьяне, которые богаты, но остаются преданными своей крестьянской идентичности. Раньше это было невозможно, нужно было перестать быть собой и влезть в чью-то шкуру.

Только пан , дворянин, был на самом деле полноценным человеком. Вот почему, чтобы развлечь социальную мобильность, в группу настоящих людей входили и крестьяне, а все остальные были в чем-то ущербны: если ты женщина, то ты ущербна; если ты был крепостным или слугой, ты был недостаточен; если вы были евреем, вы были неполноценны.

Настоящими гражданами были только собственники мужского пола, дворяне. Слово дворянство и горожане также были синонимами.

Это приводит нас к вопросу о гражданах. Я хотел спросить вас, когда социальная сплоченность перестала быть привязанной к насилию как клею и стала более абстрактной? Когда крестьяне стали польскими гражданами и как выглядел процесс национального строительства среди крестьян? Было ли это внутренним изменением для них, а не внешним? Это произошло законным путем?

В 19 веке была попытка устроить на польских территориях вариант Французской революции. Дворянство поняло, что для построения государства им необходимо предоставить избирательные права крестьянству. Иногда это делалось из философских, романтических соображений — Костюшко считали, что крестьяне тоже люди и заслуживают равных прав. Иногда это было чисто практично. На протяжении всего 19 го века велась большая дискуссия об отмене крепостного права и предоставлении крепостным свободы в обмен на военную службу, которую они могли предложить.

В конце концов, они стали настоящими польскими гражданами только после 1918 года, когда Польское государство восстановило свою независимость. Но важным моментом является конец крепостного права. Его часто воспринимают как славный момент конца ужасной социальной системы. Но для меня это своего рода гендерный пакт: насилие уходит, а патриархат остается. Если почитать тексты лидеров польского крестьянского движения конца 19 го века, то они довольно часто говорили бы, да, крепостное право было страшной вещью, но теперь надо смотреть вперед, теперь у нас есть время заключить настоящий союз с дворянами. Такое мужское рукопожатие, имевшее прежде важное значение для удержания всех в узде и сплочения общества, стало крепче после отмены крепостного права.

С точки зрения челяди отмена крепостного права мало что изменила, потому что они по-прежнему находились под влиянием своего местного крестьянского отца, который был самодержцем, деспотом и имел над его домашнее хозяйство.

Один исследовательский материал, который не вошёл в книгу, в итоге — воспоминания рабочего послевоенного периода, бывшего батрака. Для него социалистический период в Польше был первым, когда он получил даже не политические права, его признали человеком. Это то, что действительно важно для меня, по крайней мере, момент, когда вы можете функционировать в обществе как полноценный человек.

Думаю, теперь мы можем перейти к еще одному вопросу, затронутому в вашей книге. Это сравнительное измерение явно присутствует в вашем письме. В сравнительном плане, насколько жестокими здесь были дворяне в других европейских государствах до Просвещения, и сколько исторических случаев жестокого применения силы в Польше были предвзятыми отчетами, которые пытались представить эту восточноевропейскую страну как нецивилизованную?

Была книга Ларри Вульфа, в которой описывалось создание Восточной Европы в конце 18 -й век. Вы должны иметь в виду, что очень долгое время в Европе Восток-Запад не был настоящей дихотомией, настоящей дихотомией был север-юг, юг был цивилизованным, а север — варварским. С этой точки зрения не было никакой разницы между Великобританией, Германией и Польшей. Но это вопрос, который я задаю себе, и я пытаюсь выбраться из этой головоломки.

С этой точки зрения не было никакой разницы между Великобританией, Германией и Польшей. Но это вопрос, который я задаю себе, и я пытаюсь выбраться из этой головоломки.

Фуко показывает, что именно так все было организовано повсюду. Если вы видите отчеты о подавлении крестьянских восстаний в Германии или о том, сколько людей было повешено в Британии, если вы читаете рассказ Фуко о насилии во Франции, это ужасно. В то время, я думаю, не было никакой реальной разницы.

Не думаю, что Польша была уникальной. Это было конкретно. В разных странах насилие было организовано несколько по-разному. Первая глава моей книги называется «: Страна виселицы». Конечно, Польша была не единственной страной, где присутствовали виселицы. Есть сведения о том, что русский аристократ купил несколько польских поместий в конце 18 90–125-го 90–126-го века. Он был поражен, увидев виселицу — это то, что для него было весьма своеобразным в польском пейзаже. В фольклоре было много забавных историй о виселице. Мы говорили об источниках, но я забыл упомянуть, что это самый важный для меня источник, фольклор, и были рассказы о том, что виселица была основой польского общества.

Мы говорили об источниках, но я забыл упомянуть, что это самый важный для меня источник, фольклор, и были рассказы о том, что виселица была основой польского общества.

Я хотел бы больше поговорить о современной Польше и о том, как ваша книга связана с текущими отношениями и социальными отношениями в Польше. Вы утверждаете, что некоторые элементы дворянского расизма все еще каким-то образом присутствуют в польском языке, а также в некоторых социальных практиках. Однако чувство привилегированности проистекает из социальных условий, а не генетических, как это было раньше. Считаете ли вы, что исторические претензии на аристократическое происхождение имеют какое-то практическое влияние на общественную и политическую жизнь в Польше сейчас, и воспринимаете ли вы современный польский язык как репрессивный?

Я сопротивлялся искушению написать о преемственности, Chamstwo — это книга о разрывах и о том, насколько другой была та реальность. Я написал это еще и потому, что тема крепостного права бумерангом возвращается в польское общество очень часто, и люди склонны говорить о крепостническом менталитете и неэффективных польских компаниях, о какой-то гнетущей атмосфере на рабочем месте.

Люди склонны проводить подобные аналогии, и я всегда думал, что они поверхностны — они основаны на очень поверхностном представлении о том, каким на самом деле было это общество. Моя идея состояла в том, чтобы положить на стол подробное описание того, каковы были реалии. Я сопротивлялся искушению попытаться показать, где мосты между той реальностью и той жизнью, которая у нас есть сейчас, по ряду причин. Первый — это то, что я не знаю. Второй — это то, о чем люди говорили большую часть времени. Есть журналисты, которые сравнивают работу на ферме с работой в современных корпорациях и выясняют, как подавляется творчество в обеих средах. Я не думаю, что это настоящая проблема. Я думаю, что настоящая проблема заключается в насилии и в том, как насилие передается в семьях. Вот почему 9«0003 Chamstwo » на самом деле была книгой о структуре семьи, семье как основной ячейке общества. Это клише, но вы знаете, мы склонны приукрашивать это.

Книга написана только о прошлом. Я думаю, что каждый писатель должен помнить, когда пишет книгу, что вы думаете не только о том, что говорите, но и о том, что происходит в голове у читателя. Если бы я построил свою книгу таким образом, что половина книги была бы о прошлом, а половина книги о настоящем, то я думаю, что читатели сосредоточатся на моей интерпретации преемственности, и большинство из них не согласится. . Я подумал, давайте оставим эту задачу читателю, давайте выложим опыт на стол и позволим читателю решать, потому что это то, что происходит в голове у читателя. Они постоянно пытаются сделать эти мосты.

Если бы я построил свою книгу таким образом, что половина книги была бы о прошлом, а половина книги о настоящем, то я думаю, что читатели сосредоточатся на моей интерпретации преемственности, и большинство из них не согласится. . Я подумал, давайте оставим эту задачу читателю, давайте выложим опыт на стол и позволим читателю решать, потому что это то, что происходит в голове у читателя. Они постоянно пытаются сделать эти мосты.

Ваша книга входит в число недавно изданных выдающихся книг по истории польского крестьянства — достаточно назвать «Народную историю Польши» Адама Лещинского или «Крепостное право незаконнорожденных» Михала Раузера, некоторые из которых были встречены критикой. Как вы воспринимаете этот всплеск интереса к польскому крестьянству как со стороны исследователей, так и общественности? Воспринимаете ли вы его как элитарную интеллектуальную моду, подлинный проект преобразования польской интеллектуальной истории, или, скорее, проект самосознания польского среднего класса, или, может быть, что-то совсем другое?

Я не считаю свою книгу элитарной — она разошлась тиражом 30 000 экземпляров. Это эссе, написанное в неакадемической манере. Это моя третья книга, и все три мои книги очень разные, но их объединяет то, что они стараются быть доступными. Я думаю, что научное сообщество должно быть демократичным, и если вы пишете на жаргоне, то вы в основном ведете себя исключительно и недемократично. Я думаю, что это разговор, который интересует неакадемических людей, и цифры показывают это, и они заслуживают того, чтобы быть частью этого разговора.

Это эссе, написанное в неакадемической манере. Это моя третья книга, и все три мои книги очень разные, но их объединяет то, что они стараются быть доступными. Я думаю, что научное сообщество должно быть демократичным, и если вы пишете на жаргоне, то вы в основном ведете себя исключительно и недемократично. Я думаю, что это разговор, который интересует неакадемических людей, и цифры показывают это, и они заслуживают того, чтобы быть частью этого разговора.

Последние 10 лет я пытался открыть башню академии из слоновой кости широкой публике. В такой стране, как Польша, граница между научно-популярной литературой и академической литературой не такая строгая, потому что те, кому не нравится моя книга, скажут, что она слишком литературна, а те, кому она нравится, скажут: да, это здорово, это здорово. немного похоже на роман. Но он полностью основан на фактах.

Честно говоря, на самом деле мне больше всего интересны ответы непрофессионалов — беседы с людьми, которые вели неакадемическую жизнь, показали, что они могут сказать о книге больше интересного, чем профессионалы, к сожалению, на самом деле.

Но это не значит, что знания не интересны. Просто нам нужно найти разные способы получения знаний. Я обнаружил, что моя предыдущая книга, которая была экономической историей мира, также продавалась довольно хорошо, не 30 000, а 6 000 экземпляров, что для экономической книги тоже много. Это показывает, что можно открыть эти разговоры для широкой публики. Суть в том, как мы это делаем, не в том, что вы говорите, а в том, как вы это пишете. Я твердо верю, что формат академической монографии нужно переосмыслить и нужно экспериментировать с формой, и все три книги, которые я написал, на самом деле экспериментируют с формой.

И да, интерес к теме тоже есть, который, я думаю, давно назрел.

Как мы уже упоминали, эта тема регулярно всплывает в польских публичных дискуссиях, но это всегда была дискуссия, основанная на очень неубедительных доказательствах.

Теперь у вас есть несколько книг, в том числе и моя, где люди могут читать то, о чем мы говорим, и им это интересно. Это тоже поколенческое. Что объединяет всех этих разных авторов, работающих на тему крепостного права — вы упомянули троих, а их около дюжины — так это то, что нам около 40 лет. У нас уже есть опыт, мы знаем, как писать книги, и у нас было достаточно времени, чтобы провести серьезные исследования, но мы достаточно молоды, чтобы иметь свежий взгляд, и мы все еще заботимся, мы хотим изменить ситуацию.

Это тоже поколенческое. Что объединяет всех этих разных авторов, работающих на тему крепостного права — вы упомянули троих, а их около дюжины — так это то, что нам около 40 лет. У нас уже есть опыт, мы знаем, как писать книги, и у нас было достаточно времени, чтобы провести серьезные исследования, но мы достаточно молоды, чтобы иметь свежий взгляд, и мы все еще заботимся, мы хотим изменить ситуацию.

Напомним нашим слушателям, что Книга Кацпера Поблоцкого была издана одним из крупнейших издательств Польши Wydawnictwo Czarne — возможно, это тоже мать успеха.

Мой последний вопрос касается одного из авторов, которого вы упомянули в конце своей книги, Дидье Эрибона, и его повествования о том, что он стыдится своего происхождения из рабочего класса. Я хотел задать вам более общий вопрос об этой эмоции. Как люди относятся к своему низшему или рабочему происхождению в высокопоставленных интеллектуальных кругах Европы? Вы упомянули, например, о конференциях, которые посещали: это та тема, на которую любят говорить интеллектуалы, или нет? Видите ли вы какие-либо различия в том, как интеллектуалы относятся к прошлому своей семьи в разных европейских странах?

Ну, бывают моменты, когда ворота социальной мобильности открываются, а ворота социальной мобильности закрываются. Я думаю, что послевоенный период, когда в Европе появилось много великих интеллектуалов, был моментом, когда ворота были относительно открыты. У нас было много, так называемых, стипендиатов, людей, которые получали стипендию из рабочего класса, и в итоге они писали фантастические книги. Я думаю, что это закончилось. Теперь финансовые трансферты между поколениями являются в основном ключом. Я исключение, потому что я получил стипендию в 17 лет и все свое образование я получил благодаря стипендиям.

Я думаю, что послевоенный период, когда в Европе появилось много великих интеллектуалов, был моментом, когда ворота были относительно открыты. У нас было много, так называемых, стипендиатов, людей, которые получали стипендию из рабочего класса, и в итоге они писали фантастические книги. Я думаю, что это закончилось. Теперь финансовые трансферты между поколениями являются в основном ключом. Я исключение, потому что я получил стипендию в 17 лет и все свое образование я получил благодаря стипендиям.

Возможно, это одна из причин, почему эта тема мне интересна, потому что она говорит о моем собственном опыте, хотя эта книга не обо мне. Но совершенно очевидно, что наш биографический опыт формирует то, что мы считаем интересным и что мы считаем важным. Но чувство стыда вполне универсально. Я не думаю, что моя книга о стыде. Но стыд — это часть истории того, что происходит после крепостного права, и я не пишу о последствиях. Вопрос, на который я пытаюсь ответить, заключается в том, почему люди забыли об этом насилии.