«Философические письма» Чаадаева. Славянофилы и западники

Содержание

ШАГ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ: «Философические письма» Чаадаева

Первая половина XIX века – это период активного развития общественной мысли в России. Тут берут свое начало первые тайные общества, студенческие кружки и декабристы. Сегодня предметом нашего рассмотрения станет одна из важнейших работ данного периода «Философические письма» Чаадаева.

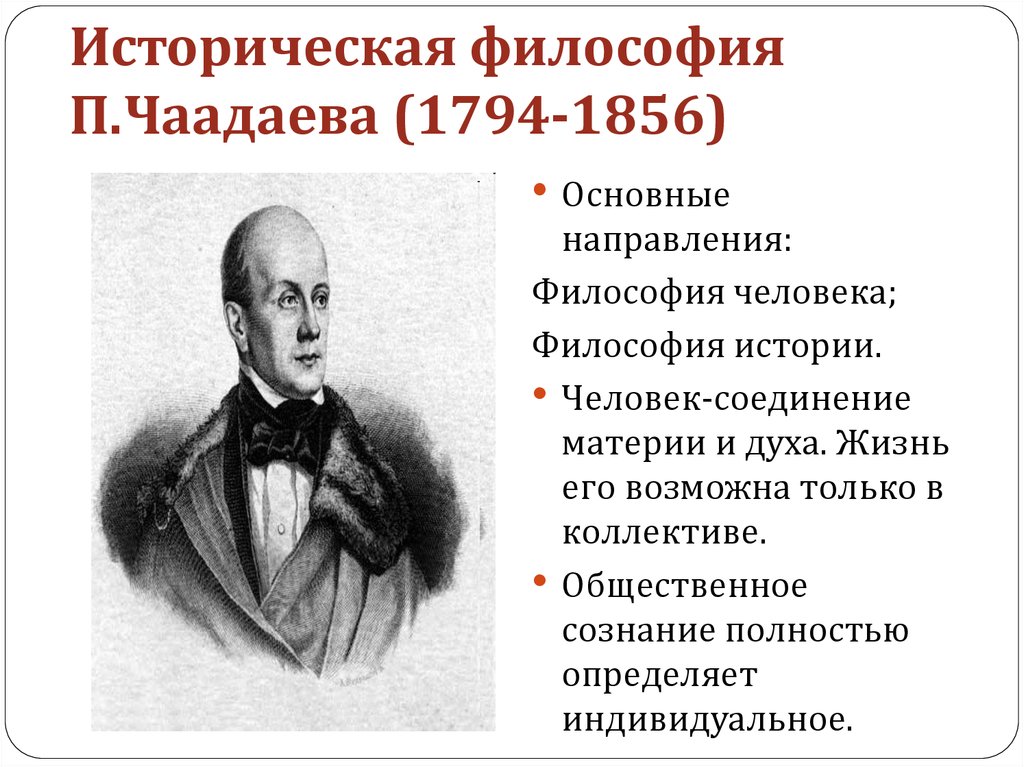

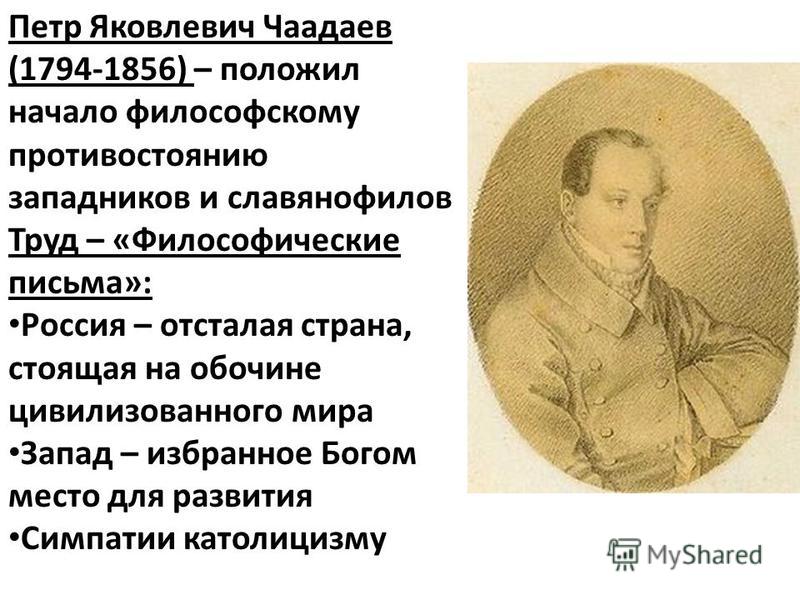

Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 1856) являлся российским мыслителем и публицистом времен правления Александра I и Николая I, входил в ряды просвещенной молодежи, являлся другом А. С. Пушкина 🎩

Чаадаев не поддерживал существующую власть, являлся противником «Теории официальной народности» графа Уварова. Развитие собственной философской мысли он начал еще после 1812: Чаадаев являлся участником Отечественной войны, участвовал в заграничных походах русской армии, побывал во многих европейских странах. После данных событий он вернулся в Россию, где начал активно работать над развитием собственных идей о создании общества, построенного на основах либерализма.

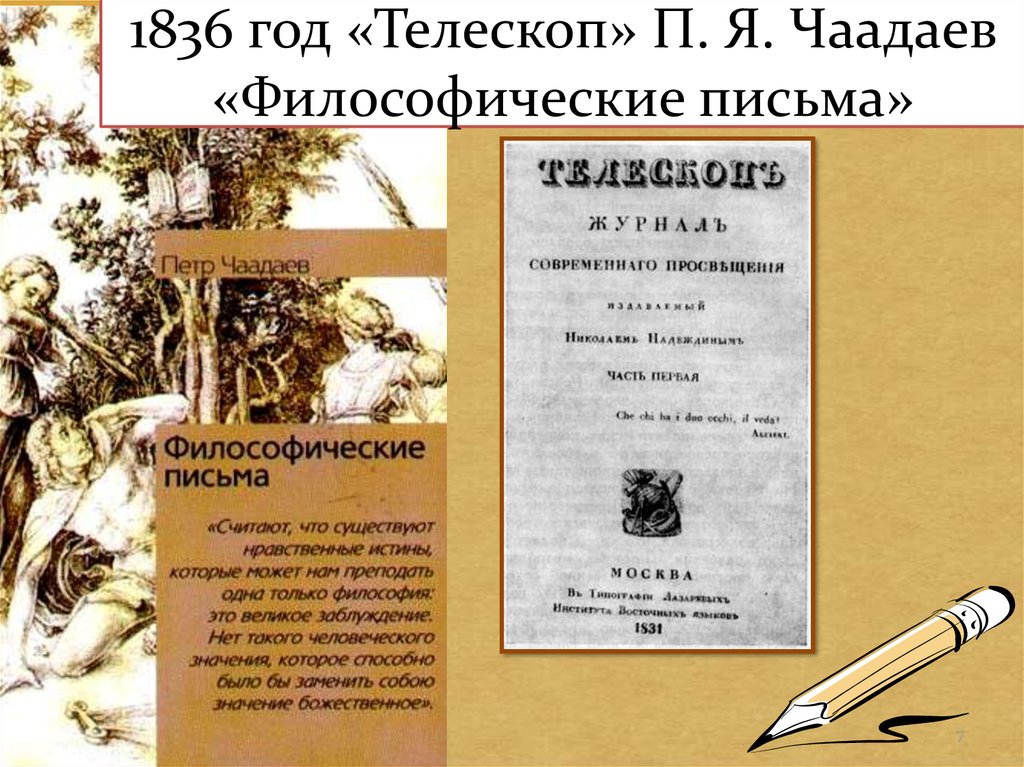

Свои мысли он представил публике лишь во время правления Николая I, в 1836 году, когда одна из его работ (первое письмо) была опубликована в журнале «Телескоп». Стоит отметить, что оригинальный тест был представлен на французском языке.

Публикация вызвала общественный резонанс. Граф Уваров, являвшийся министром народного просвещения, высказался о ней как о «дерзкой бессмыслице», Николай I и вовсе назвал Чаадаева сумасшедшим и поставил его под контроль врачей и полиции. Через год после данных событий Петр Яковлевич был отпущен с запретом на публикацию каких-либо работ.

Всего Чаадаев создал 8 писем, большинство из которых не были опубликованы, так и остались в рукописях.

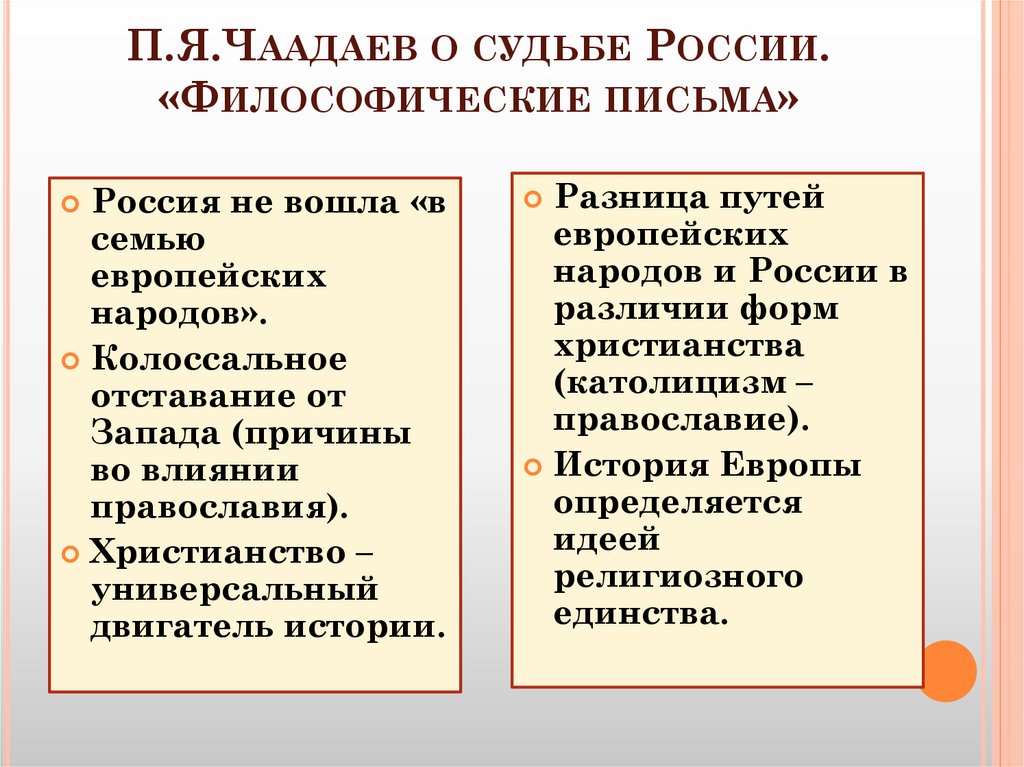

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИСЕМ:

📜 Письмо первое.

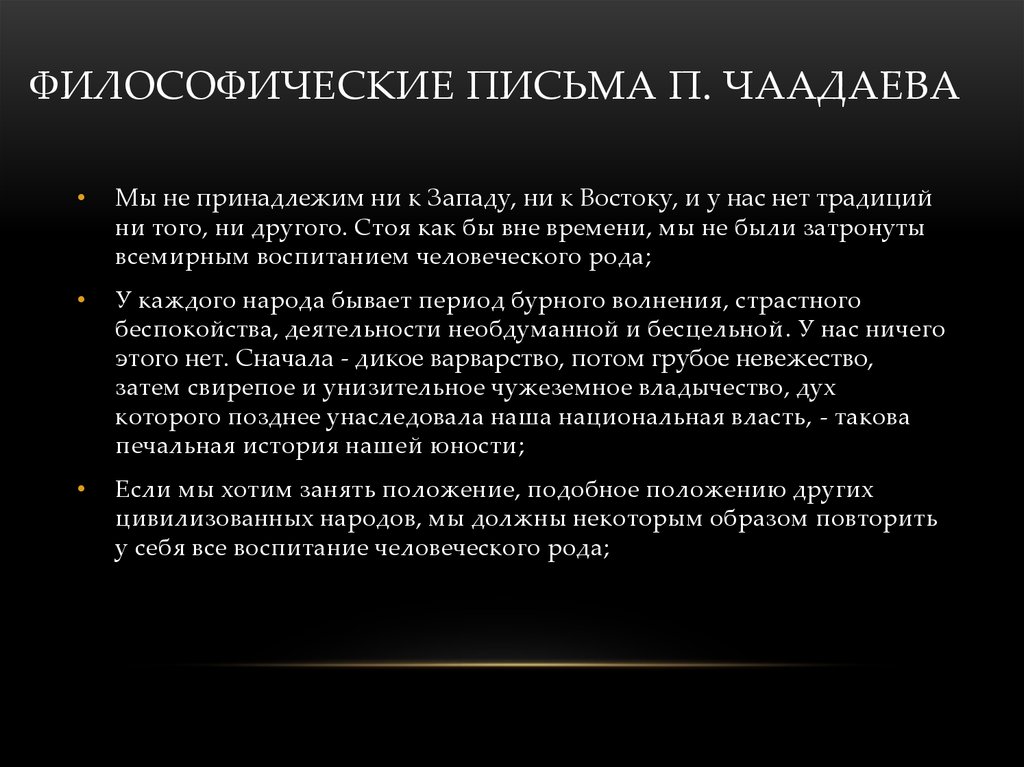

Чаадаев рассматривает Россию как пространство, раскинувшееся от реки Одер до Берингова пролива. Он отмечает, что данная цивилизация не принадлежит ни Востоку, ни Западу. Россия лишь начинает проходить те ступени развития, которые давно пройдены западной цивилизацией. Все население он делит на два разряда: «косные массы» и «друиды». Европейская цивилизация является для философа идеалом, отступление от которого можно назвать недоразумением.

Все население он делит на два разряда: «косные массы» и «друиды». Европейская цивилизация является для философа идеалом, отступление от которого можно назвать недоразумением.

«Существование темное, бесцветное, без силы, без энергии».

📜 Письмо второе.

В данной работе Чаадаев выступает с критикой установленной религии. По его мнению лучшей ветвью христианства является католицизм, а не православие. Последнее он видит причиной оправдание крепостнической системы России, установленной еще во времена Шуйского и Годунова.

📜 Письмо третье.

Автор проводит сопоставление веры и разума. Он считает, что вера не может существовать без разума, как и разум не может существовать без подчинения вере.

📜 Письмо четвертое.

Чаадаев размышляет о тяготении и силе, противоположной ему («вержении»). Делает вывод, что образ Бога в человеке заключается в свободе.

📜 Письмо пятое.

Чаадаев проводит сравнение сознания и материи. По его мнению, существует «мировое сознание», которое представлено в накопленных идеях и истории всего человечества.

По его мнению, существует «мировое сознание», которое представлено в накопленных идеях и истории всего человечества.

📜 Письмо шестое.

В данной письмо автор размышляет о «философии истории», рассуждает о роли таких деятелей, как Моисей, Эликур, Аристотель и других. Чаадаев утверждает, что целью истории является восхождение к Царству Божьему. Высказывается критика Реформации в Европе.

📜 Письмо седьмое.

Чаадаев высказывает свое мнение по поводу «арабской цивилизации», отмечает большую роль ислам в мировом развитии.

📜 Письмо восьмое.

В финале автор рассуждает о цели истории как о «великом апокалиптическом синтезе», когда на земле установится «нравственный закон» в рамках единого планетарного общества.

ШАГ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ: Славянофилы и западники

Всем нам известно, что император Петр I прорубил «окно в Европу», после чего начал европеизацию всех сторон жизни в стране. Одна часть населения была довольна его реформами, другая же, старое боярство, считало, что он нарушает все традиции обычаи и разрушает государство, распространяя европейские порядки. Именно это событие стало одной из причин появления западников и славянофилов в николаевскую эпоху.

Именно это событие стало одной из причин появления западников и славянофилов в николаевскую эпоху.

🔷КТО ЖЕ ТАКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ?

Это представители одного из направлений в русской общественной мысли, которые выступали за самобытный путь развития России на основе традиционных ценностей.

🔷ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

— Выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского, исторического пути развития России

— Усматривали самобытность России в православии и крестьянской общине

— Отрицали необходимость заимствования западноевропейских форм государственного устройства,

— Выступали за идею возрождения Земских соборов

— За отмену крепостного права, смертной казни и ограничения свободы печати

🔷ПРЕДСТАВИТЕЛИ

А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, братья И. С. и К. С.Аксаковы, Ю. Ф. Самарин.

🔷ВЗГЛЯДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ

Журналы «Москвитянин», «Русская беседы», «Русь», «Молва», «День»

🔶КТО ТАКИЕ ЗАПАДНИКИ?

Это представители одной из направлений русской общественной мысли, выступавшие за ликвидацию крепостничества и признававшие необходимость развития России по западноевропейскому пути

🔶ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

— Считали, что Россия включена в контекст мировой, общеевропейской цивилизации

— Считали, что необходимо следовать опыту и ценностям Запада, ликвидировать историческое отставание России

— Выступали за развитие рыночных отношений, предпринимательства, промышленности и торговли

— Желали утверждения в России либеральных идеалов свободы личности, гражданского общества и конституционной монархии

— За отмену крепостного права, смертной казни и ограничения свободы печати

🔶ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Писатели В. Я. Боткин и И. С. Тургенев, историки, профессора Московского университета Т. Я. Грановский, Б. Я. Чичерин, К. Д. Кавелин, а также М. Катков, П. Анненков

Я. Боткин и И. С. Тургенев, историки, профессора Московского университета Т. Я. Грановский, Б. Я. Чичерин, К. Д. Кавелин, а также М. Катков, П. Анненков

🔶ВЗГЛЯДЫ В ЛИТЕРАТУРЕ

Журналы «Современник», «Русский вестник», «Отечественные записки»

Больше теории в следующих шагах.

Первое философическое письмо П.Я. Чаадаева (кратко)

| Первое философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева было опубликовано в 1829 г.

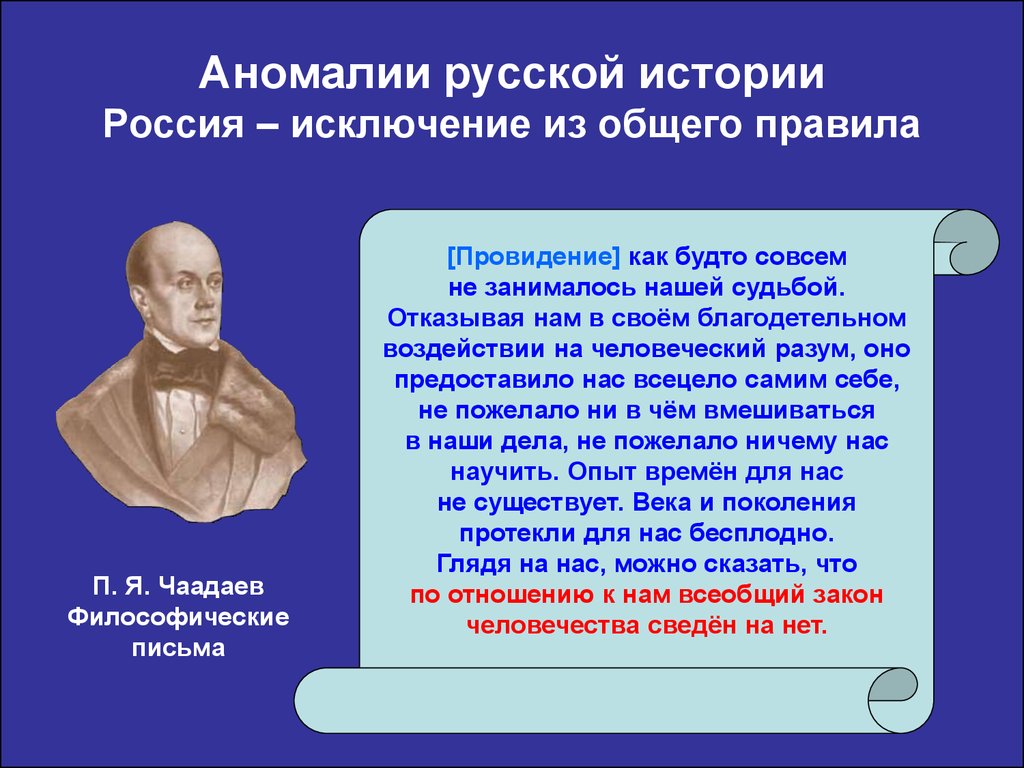

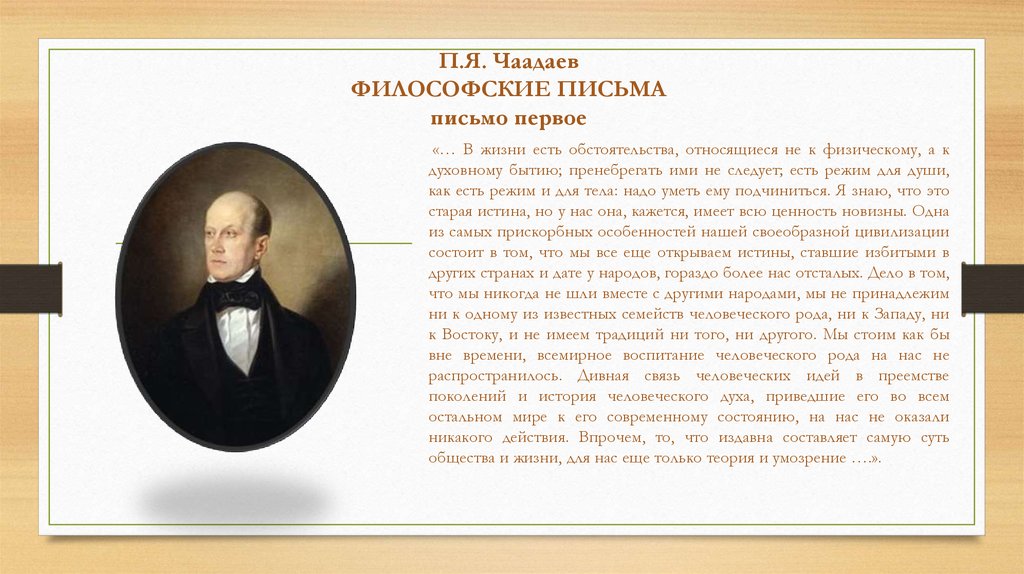

Самые яркие цитаты из первого философического письма: I. «Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. II. «Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа – ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. III. «Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оставили никакого следа в нашем уме и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода. А между тем именно на них основана жизнь народов; именно из этих идей вытекает их будущее и происходит их нравственное развитие. Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого мы имеем историю народов и перед нами итоги движения веков». IV.«Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. V. «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?» VI. «Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире. VII. «Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспечную отвагу, особенно замечательную в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что то самое начало, которое делает нас подчас столь отважными, постоянно лишает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к превратностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют нас на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги, даже и высшие классы, как ни прискорбно, не свободны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. VIII. «А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ни чему нас научить. IX. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке». X. «В то время, когда среди борьбы между исполненном силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов. Только что перед тем эту семью похитил у вселенского братства один честолюбивый ум; и мы восприняли идею в столь искаженном людской страстью виде. В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там из него происходило, все к нему сходилось. Все умственное движение той поры только и стремилось установить единство человеческой мысли, и любое побуждение исходило из властной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой завоевания. И когда, затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, мы оказались отторгнутыми от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжкому, и притом освященному самим фактом нашего освобождения». XI. «Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по европейскому образцу? Да, мы без всякого сомнения христиане, но не христиане ли и абиссинцы? И можно быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе; разве не цивилизована Япония, да еще и в большей степени, чем Россия, если верить одному из наших соотечественнико? Но разве вы думаете, что в христианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осуществлен тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который составляет конечное назначение человеческого рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления от божеских и человеческих истин низведут небо на землю?» XII. «Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука об руку. Что бы они сейчас ни делали, каждый по-своему, они все же постоянно сходятся на одном и том же пути. Чтобы понять семейное сходство в развитии этих народов, не надо даже изучать историю: читайте только Тасса и вы увидите все народы распростертыми у подножия стен Иерусалима.

|

Философские письма Питера Чаадаева: Ruscul0708 — LiveJournal

Rusn 1020.03 Российская культура и цивилизация в рамках TSARSBarnstead

Осень, 2007

Laura Slone

B00411101

Second Essay Assingsment

. Filosophical Letters witer ChaAdayvelev

. написал длинную статью, в которой обсуждаются многие вопросы, в том числе прогресс России, нравственный закон человечества, время и пространство, истина, древние общества, современная цивилизация и Библия. Охватывая так много содержания, он разбивает свои мысли на несколько «Письм», написанных анонимной «мадам». Первоначально написанный на французском языке русским, он был переведен на английский язык. Несомненно, из-за этих различных последовательностей переводов мысли и идеи были потеряны на этом пути. Ниже приведены некоторые идеи, взятые из его «Философских писем».

Охватывая так много содержания, он разбивает свои мысли на несколько «Письм», написанных анонимной «мадам». Первоначально написанный на французском языке русским, он был переведен на английский язык. Несомненно, из-за этих различных последовательностей переводов мысли и идеи были потеряны на этом пути. Ниже приведены некоторые идеи, взятые из его «Философских писем».Первая буква начинается со слов Adveniat regnum tuum, что в переводе с латыни означает «Да приидет Царствие Твое». Чаадаев тут же имеет в виду Царство Божие на земле – вероятно, то, чем, по его мнению, Россия поможет Европе стать, или наоборот. По сути, это отражение духа времени; в котором европейская цивилизация нуждается в возрождении. Кроме того, начало его сочинений с христианской молитвы означает влияние, которое она оказывает на него, когда он пишет, и точку зрения, с которой возникают его мысли.

«Дух жертвенности, ужас разделения, [и] страстная любовь к единству» (154). Вот какое определение дает Чаадаев истинному христианскому духу. Это то, чего он хотел бы от России в начале 1800-х годов. Ощущение, что его страна просто переживает их религиозную практику православного христианства; им не хватало того, что было у католических народов – подлинной связи с историческим контекстом их религии. Именно на эти европейские христианские народы Чаадаев смотрел как на высшие, на которые Россия должна была равняться.

Это то, чего он хотел бы от России в начале 1800-х годов. Ощущение, что его страна просто переживает их религиозную практику православного христианства; им не хватало того, что было у католических народов – подлинной связи с историческим контекстом их религии. Именно на эти европейские христианские народы Чаадаев смотрел как на высшие, на которые Россия должна была равняться.

Настоящий западник Чаадаев объясняет недостаточный вклад России в мировой прогресс интеллектуальной мысли. Написано во времена, предшествующие буму культурных шедевров; Репина, Мусоргского, Достоевского и многих других, его русские современники мало ценили. Доказательства того, какая сторона дебатов между славянофилами и западниками раскрывается при упоминании «великого князя», принесшего свет своему народу, — имея в виду Петра Великого, который был царем, который первоначально познакомил Россию со многими обычаями и верованиями Запад. В каком-то смысле Петр Великий был своеобразным западником, и таких, как Чаадаев, не было бы, если бы не он.

Рассуждая о том, как христианство строило Европу, Чаадаев заключает, что «мы в России должны пройти воспитание человечества с самого начала» (120). Он твердо верит, что любое хорошее общество должно основываться на прочной духовной основе, поскольку именно в этом поиске истины человечество достигает реального прогресса.

Поскольку «все творения человечества являются плодом творения Бога», это также упущение из виду морального закона, который неизбежно опустошает цивилизацию — показательный пример; падение Римской империи. Рассуждая об исторических событиях переустройства общества, Чаадаев констатирует, что «идея правды сотворила все» (146).

Ответ:

На протяжении всей истории Россия либо отвергала, либо принимала западные пути. Поскольку русские националисты склонны смотреть в прошлое и, следовательно, прославлять его, видение Чаадаева более устремлено в будущее. Об этом свидетельствует тот факт, что прошлое презирается в его произведениях.

Первое письмо Чаадаев подписывает как Некрополь, 1829 год, 1 декабря. Некрополь означает «город мертвых», и в данном случае он имеет в виду Москву. Почему он считает Москву мертвой? Это может быть отсутствие интеллектуального стимулирования, которое очевидно по всей России, или отсутствие христианского единства, которое, кажется, поддерживает жизнь и здоровье европейских городов.

Некрополь означает «город мертвых», и в данном случае он имеет в виду Москву. Почему он считает Москву мертвой? Это может быть отсутствие интеллектуального стимулирования, которое очевидно по всей России, или отсутствие христианского единства, которое, кажется, поддерживает жизнь и здоровье европейских городов.

Довольно странно, насколько сильно Питер настроен против всего гениального, происходящего из его народа. Он не отдает должное достижениям своего народа. А такие, как Пушкин? Был ли он слишком близок к нему по возрасту, чтобы осознать свою гениальность? Неужели он не уважает этих великих умов? Кажется, что в его взглядах на Россию есть сильный самоуничижительный характер. А великие архитектурные достижения? Или сильное чувство общности, соборности, которое его народ сохранял веками? Если бы все это было потеряно ко времени 19го, когда царизм подходил к концу, а коммунистическое государство еще не появилось?

Много снисхождения к народу России. Прежде всего, он не дает им кредита на какую-либо память об их прошлом, в некотором смысле, живя изо дня в день в тумане цели. Он обвиняет свой народ в том, что он просто «заимствовал и подражал» другим культурам, не имея при этом никакой оригинальности в своих обычаях. Чаадаев доходит даже до того, что русские настолько безнадежны, что даже высший класс подвержен тем же порокам, что и низший класс; то есть алкоголь. Я хотел бы возразить этому заявлению, защитив россиян от обвинений во всеобщем алкоголизме. Пьянство — это просто часть их культуры, и назвать это пороком, возможно, будет неправильным словом. Для большинства культур, которые я изучал, употребление алкоголя является обычной и широко распространенной практикой, на которую смотрят не с пренебрежением, а на норму.

Он обвиняет свой народ в том, что он просто «заимствовал и подражал» другим культурам, не имея при этом никакой оригинальности в своих обычаях. Чаадаев доходит даже до того, что русские настолько безнадежны, что даже высший класс подвержен тем же порокам, что и низший класс; то есть алкоголь. Я хотел бы возразить этому заявлению, защитив россиян от обвинений во всеобщем алкоголизме. Пьянство — это просто часть их культуры, и назвать это пороком, возможно, будет неправильным словом. Для большинства культур, которые я изучал, употребление алкоголя является обычной и широко распространенной практикой, на которую смотрят не с пренебрежением, а на норму.

Чаадаев называет свою страну «страной путешественников»; беспокойные кочевые незнакомцы, не имеющие настоящего чувства дома. Мог ли он быть более мелодраматичным? Да, я могу соотнести его описание с описанием современных канадцев и американцев; всегда в пути, походы, путешествия. Нам нравится видеть мир, потому что мы можем. Но это не значит, что у нас нет дома, куда можно вернуться, когда путешествие закончится. Я понимаю, что наличие страны с самой большой территорией, простирающейся от Европы до Азии и Северной Америки, с множеством различных типов земли и типов людей может привести к мысли, что в ней нет чувства единства. Но это тот момент, когда анализатору нужно разбить свою шкалу анализа, а не брать всю Россию под одним общим термином. Сравнивать общины Москвы с сибирскими бессмысленно — они просто слишком разные, чтобы их можно было сгруппировать.

Я понимаю, что наличие страны с самой большой территорией, простирающейся от Европы до Азии и Северной Америки, с множеством различных типов земли и типов людей может привести к мысли, что в ней нет чувства единства. Но это тот момент, когда анализатору нужно разбить свою шкалу анализа, а не брать всю Россию под одним общим термином. Сравнивать общины Москвы с сибирскими бессмысленно — они просто слишком разные, чтобы их можно было сгруппировать.

Петр восхваляет религию христианства как за объединение, так и за просвещение европейцев. Время, когда Европа строила и взращивала христианский мир, однако Россия якобы «ютилась в своих лачугах», сделанных из соломы и дерева. Очевидно, Чаадаев исходит из твердой и устоявшейся точки зрения и не заботится о том, чтобы рассматривать ценность культурных путей с какой-либо другой точки зрения. Он считает, что процветание и успех проявляются в материальной форме. Он требует явного выражения развития, за что вся христианская церковь; в то время как традиции «назад на Землю» имеют очень мало доказательств, подтверждающих их ценность. Именно к этому материализму Чаадаев призывает американцев как к разрушению индейских традиций, а вместе с ним и великих глубоких мыслителей. Таким образом, Петр в одном отношении выступает против материализма, а в другом — защищает его.

Именно к этому материализму Чаадаев призывает американцев как к разрушению индейских традиций, а вместе с ним и великих глубоких мыслителей. Таким образом, Петр в одном отношении выступает против материализма, а в другом — защищает его.

Петр Чаадаев отвлекается от разговоров о состоянии России, чтобы обсудить состояние умов людей. Взяв христианство в качестве примера потенциального спасителя для людей, чья жизнь является попыткой поиска зависимости, где речь идет о «внешней совершенной силе» и «внутренней несовершенной силе» (125). В его стране исповедуются и другие традиции религий, которые имеют ту же цель помочь людям работать со своим разумом, например, буддизм, но он не признает их легитимность.

Петр видит мир с христианскими народами центральным, а все остальные — периферийными. Он не только европоцентричен, но и христианоцентричен. Он приписывает эту врожденную центральность настойчивому стремлению христианских народов идти вперед. В любом обесценивании христианства он винит протестантов, не учитывающих всего исторического контекста, из которого вытекает их вера. Я думаю, что причина расколов в Церкви заключалась в том, что у людей менялись ценности, и они пытались идти в ногу с реалиями своего нынешнего положения.

Я думаю, что причина расколов в Церкви заключалась в том, что у людей менялись ценности, и они пытались идти в ногу с реалиями своего нынешнего положения.

Позже он продолжает обсуждение того, что Иисус не намеревался писать Библию – это было просто результатом того, что люди, которых он коснулся, почувствовали необходимость поделиться в своих словах этим опытом. Но весть по своей сути утеряна, поскольку она не была написана самим Иисусом, и поэтому существует много места для неправильного толкования. Затем Чаадаев указывает на «Евхаристию» как на более достойную чтения. Я должен согласиться с тем, что я думаю, что есть опасность принимать Библию как «все, чтобы положить конец всему», когда дело доходит до истины. Как мы видели, наш мир меняется довольно быстро. То, что может иметь смысл в одном историческом контексте, может быть абсолютно нелепым в другом. Я считаю, что главное, что мы можем сделать, это помнить о нашей любви друг к другу и общей взаимозависимости, которую мы имеем с миром и всеми его обитателями. Однако универсальную истину найти довольно сложно.

Однако универсальную истину найти довольно сложно.

БИБЛИОГРАФИЯ

Чаадаев П. и Рэймонд МакНалли. Основные произведения Петра Чаадаева. Нотр-Дам, штат Индиана, University of Notre Dame Press, 1969.

Эди, Джеймс М., Джеймс П. Скэнлан и Мэри-Барбара Зелдин. Русская философия, Vol. I, Истоки русской философии: славянофилы: западники. Чикаго: Quadrangle Books, 1965.

Ионеску, Гита. Политическая мысль Сен-Симона. Лондон; Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1976.

9.0004 Лебрен, Ричард. Жизнь, мысли и влияние Жозефа де Местра. Монреаль ; Итака: издательство McGill-Queen’s University Press, 2001.Сааринен, Вели-Матти. Рассвет и закат литературы: идея Фридриха Шлегеля о романтической литературе: между продуктивной фантазией и размышлением. Нью-Йорк: П. Ланг, 2007.

Шеин, Луи Дж. Чтения по русской философской мысли: философия истории. Ватерлоо, Онтарио. : Издательство Университета Уилфрида Лорье, 1977.

Валицкий, Анджей. История русской мысли от просвещения до марксизма. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета, 19.79.

Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета, 19.79.

Чаадаев Петр Яковлевич | Encyclopedia.com

Гейл

просмотров обновлено

(1794–1856), московский философ и общественный критик.

Петр Яковлевич Чаадаев наиболее известен публикацией своего «Первого Философского письма» в 1836 году в журнале Телескоп, которое шокирующим образом спровоцировало последующую дискуссию между славянофилами и западниками. Русский интеллигент Александр Герцен назвал письмо Чаадаева «выстрелом, прозвучавшим в темной ночи», который «потряс всех мыслящих россиян». Граф Бенкендорф, начальник Третьего отдела (тайной полиции) при царе Николае I, считал работу Чаадаева работой сумасшедшего, и поэтому Николай I официально объявил Чаадаева невменяемым и приказал, чтобы все экземпляры Журнал телескопа подлежит конфискации. Чаадаев находился под домашним арестом около года. Правительство приказало ему никогда больше ничего не публиковать.

Чаадаев написал свое «Первое философское письмо, адресованное даме» из серии из восьми «Философских писем» не на русском, а на французском языке, который он считал «языком Европы». Однако редакция журнала Телескоп опубликовала только первое письмо в сравнительно слабом русском переводе. Чаадаев разработал свои «Философские письма» как критику истории русской культуры в целом и влияния религиозных институтов в его стране. Он идеализировал историю и влияние Римско-католической церкви, чтобы указать на недостатки Русской православной церкви. В частности, он обрушивался на русское крепостничество и самодержавие. Он заявил, что русские не оказали влияния на мировую культуру. У России не было ни важного прошлого, ни настоящего; она не принадлежала ни Востоку, ни Западу. Он беспокоился о пагубном росте современной российской националистической пропаганды, которая могла бы привести русских к созданию какого-то глупого «золотого века» прошлого или «ретроспективной утопии». В таком случае русские не воспользуются своим уникальным культурным положением, а их культурная история может послужить другим лишь примером того, чего не следует делать.

Большинство россиян знают Чаадаева просто как «друга Александра Пушкина» или прокатолика-идеолога. На самом деле он оставался другом Пушкина до самой смерти поэта в 1837 году, но католиком так и не стал. Чаадаев всю жизнь оставался православным. В 1837 году Чаадаев написал свою «Апологию сумасшедшего», в которой иронически утверждал, что Россия действительно имеет подлинную историю, но только со времен Петра Великого. Несмотря на то, что у русских не было «золотого века», на которое можно было бы опереться, они должны сохранить способность подчиняться внешним культурным силам и, таким образом, иметь потенциально великое будущее.

После 1836 г. Чаадаев продолжал писать статьи по культурным и политическим вопросам «в ящик стола». Чаадаев не поддается категоризации; он не был типичным русским западником из-за своего своеобразного интереса к религии; не был он и славянофилом, хотя и предлагал возможную мессианскую роль России в будущем. У него не было прямых последователей, кроме его «племянника» и писаря Михаила Жихарева, который скрупулезно сохранял рукописи Чаадаева и пытался опубликовать некоторые из них после смерти Чаадаева.

в журнале «Телескоп». В наше время текстами с похожими идеями забита треть скептически настроенного фейсбука, но тогда подобный взгляд на свою родину произвел эффект разорвавшейся бомбы. Правительство объявило Чаадаева сумасшедшим и посадило его под домашний арест. А общество отреагировало появлением двух новых течений в общественной мысли — западничества (на основе идей Чаадаева) и славянофильства. Известен ответ А.С. Пушкина на письмо, в котором он убедительно не соглашается с мнением Чаадаева о России и ее месте в мире.

в журнале «Телескоп». В наше время текстами с похожими идеями забита треть скептически настроенного фейсбука, но тогда подобный взгляд на свою родину произвел эффект разорвавшейся бомбы. Правительство объявило Чаадаева сумасшедшим и посадило его под домашний арест. А общество отреагировало появлением двух новых течений в общественной мысли — западничества (на основе идей Чаадаева) и славянофильства. Известен ответ А.С. Пушкина на письмо, в котором он убедительно не соглашается с мнением Чаадаева о России и ее месте в мире.

Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства. То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их.

Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства. То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их.

Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.

Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.

Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был только один язык при обращении к Богу, только один нравственный авторитет, только одно убеждение; вспомните, что в течение пятнадцати веков в один и тот же год, в один и тот же день, в один и тот же час, в одних и тех же выражениях они возносили свой голос к Верховному Существу, прославляя его в величайшем из его благодеяний: дивное созвучие, в тысячу раз более величественное, чем все гармонии физического мира. После этого ясно, что если та сфера, в которой живут европейцы и которая одна лишь может привести род человеческий к его конечному назначению, есть результат влияния, произведенного на них религией, и ясно, что если слабость наших верований или несовершенство нашего вероучения удерживали нас вне этого всеобщего движения, в котором социальная идея христианства развилась и получила определенное выражение, а мы были отнесены к числу народов, которым суждено использовать воздействие христианства во всей силе лишь косвенно и с большим опозданием, то необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство.

Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был только один язык при обращении к Богу, только один нравственный авторитет, только одно убеждение; вспомните, что в течение пятнадцати веков в один и тот же год, в один и тот же день, в один и тот же час, в одних и тех же выражениях они возносили свой голос к Верховному Существу, прославляя его в величайшем из его благодеяний: дивное созвучие, в тысячу раз более величественное, чем все гармонии физического мира. После этого ясно, что если та сфера, в которой живут европейцы и которая одна лишь может привести род человеческий к его конечному назначению, есть результат влияния, произведенного на них религией, и ясно, что если слабость наших верований или несовершенство нашего вероучения удерживали нас вне этого всеобщего движения, в котором социальная идея христианства развилась и получила определенное выражение, а мы были отнесены к числу народов, которым суждено использовать воздействие христианства во всей силе лишь косвенно и с большим опозданием, то необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство. Так вот что я имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода».

Так вот что я имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода».