«Слово о полку Игореве» краткое содержание – читать пересказ Заболоцкого по частям для 9 классов

10 мин.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 28520.

Обновлено 23 Декабря, 2021

О произведении

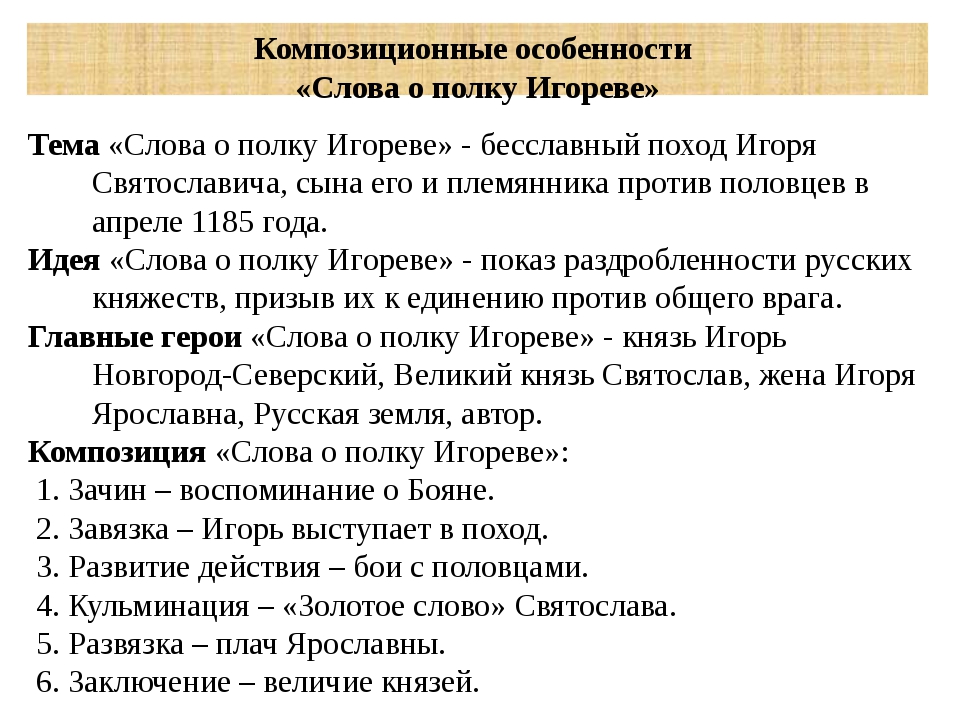

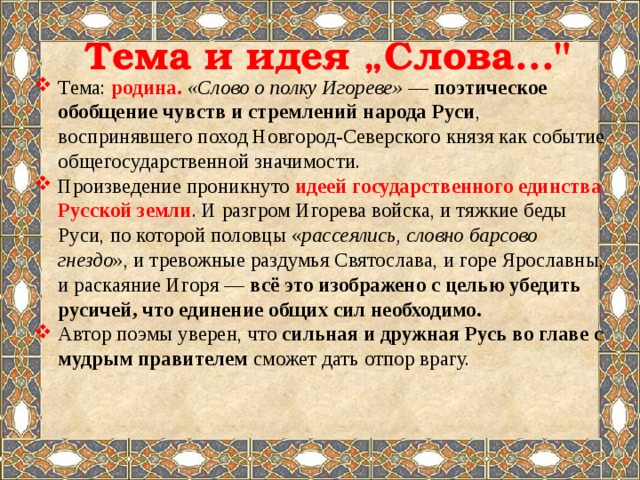

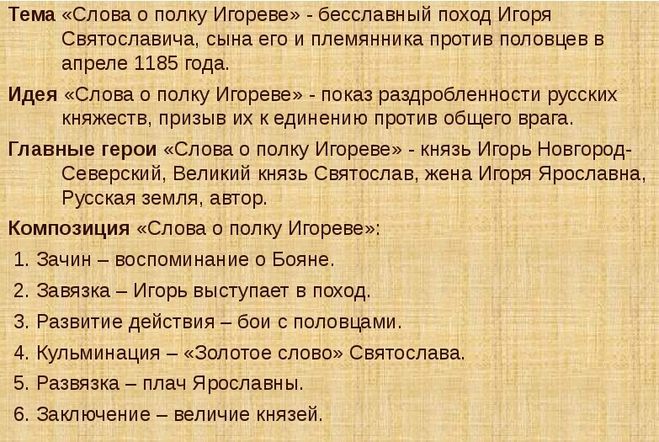

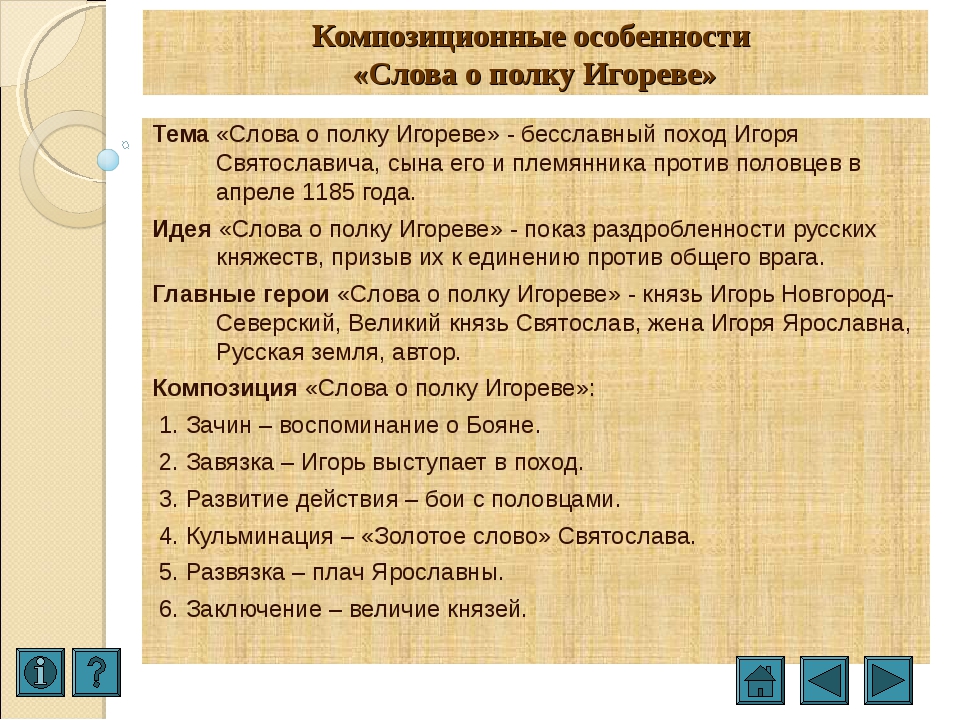

«Слово о полку Игореве» написана на древнерусском языке неизвестным автором, современником того времени. Он рассказывает о походе русских князей против половцев в 1185 году, о разгроме русского войска. Автор стремится объяснить соотечественникам его причины и рассказать о воинской доблести русских воинов.

В программу литературы 9 класса включен один из лучших переводов этого произведения, выполненный Николаем Заболоцким. Для начального ознакомления с сюжетными линиями и героями предлагаем прочитать краткое содержание «Слова о полку Игореве» по частям на нашем сайте.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Место и время действия

События поэмы происходят в 1185 году, описывается поход князя Игоря на половцев и его пребывание в плену.

Главные герои

- Игорь – Новгород-Северский князь. Выступил в поход против половцев, его войско было разбито врагом.

- Всеволод – брат Игоря, участвовавший в походе.

- Святослав – великий князь Киевский, двоюродный брат Игоря и Всеволода, их феодальный глава, опытный полководец, государственный деятель.

- Ярославна – жена князя Игоря. Просит силы природы уберечь мужа от гибели.

Другие персонажи

- Овлур – половец, помогающий Игорю сбежать из плена. Мать Овлура была русской. Затаив по какой-то причине обиду на половцев, Овлур помогает бежать из плена Игорю.

А ещё у нас есть:

Краткое содержание

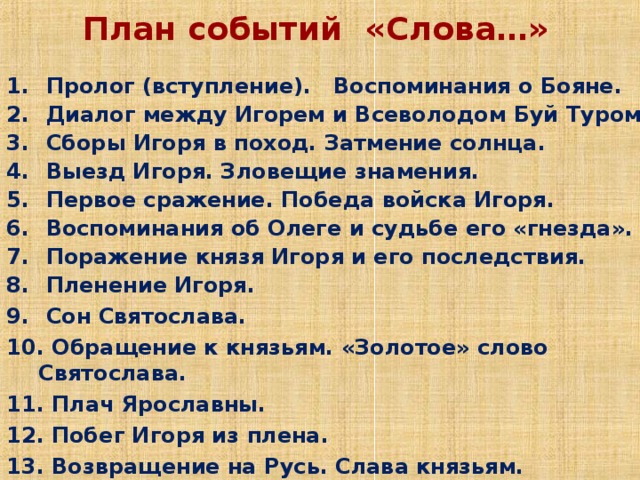

Вступление

Автор начинает рассказ о походе князя Игоря «по былинам времени сего»

Он сообщает, что не собирается

Он сообщает, что не собирается «растекаться мыслию по древу»– вести повествование в высокопарной и витиеватой поэтической манере, как всегда делал это

«старинный соловей», сказитель Боян.

Часть 1

Князь Игорь со своей дружиной ждет брата Всеволода, чтобы идти вместе с ним против половцев.

В день выступления русского войска в поход Игорь посмотрел на солнце и увидел, что оно закрылось тенью. Пренебрегая «знаменьем небес»

– затмением солнца – и слыша только свое желание «копие преломить в половецком поле незнакомом»

, Игорь принимает решение выдвигаться с воинами к Дону.

На всем пути войско сопровождают дурные знаки: тревожно кричат птицы, разбуженные грозой, воют волки, отовсюду слышится «стон и скрежет в сумраке ночном»

.

На ночлег остановились в степи, а на рассвете начали битву с врагом.

, русичи захватили в плен половецких девушек и взяли богатую добычу.

Снова ночевало войско Игоря в степи, а тем временем половецкие ханы Гзак и Кончак «с ордой своею дикой»

«с криками и с воем»

шли сражаться с дружиной Игоря. Но русские, полные сил, перегородили поля и приготовились отразить натиск. Кровавый цвет рассвета предвещал беду.

Но русские, полные сил, перегородили поля и приготовились отразить натиск. Кровавый цвет рассвета предвещал беду.

Отступая на время от изображения боя, автор «Слова» вспоминает историю Руси, сокрушается о том, что «позабылись правнуками рано грозные походы»

Олега, предка Игоря. В борьбе за власть Олег начал междоусобные войны, принесшие разорение русской земли и смерти.

Много сражений видела тогда земля русская, говорит автор, но такого, как это, еще не было.

Страшной была битва войска Игоря с половцами: «далеко от крови почернев, задымилось поле под ногами»

Сама природа сочувствовала поражению русского войска: печально поникла степь, опустили ветви деревья.

Трудное время наступило для земли Русской. Множество русичей погибли на поле сражения, «пали жены русские, рыдая»

над гибелью своих «милых лад»

. Прошло время изобилия, потому что князья прекратили битвы с врагом –

Прошло время изобилия, потому что князья прекратили битвы с врагом – «супостатом»

, теперь они «малое великим называют и куют крамолу брат на брата»

. Пользуясь междоусобицами, со всех сторон нападают на Русь и враги.

Бедам и горю открыли князья Святославовичи (так называет автор великого князя Игоря и Всеволода) дорогу на Русскую землю, говорит автор: «…разбудили поганых для войны»

«отец»их, в своем успешном походе против половцев

«поганых ратей не щадил»,

«устрашил их»,

«порубил мечами», пленил хана Кобяка и

«на Степь ногою наступил». Теперь же половцы снова без опаски совершали набеги на Русь, одерживая победы.

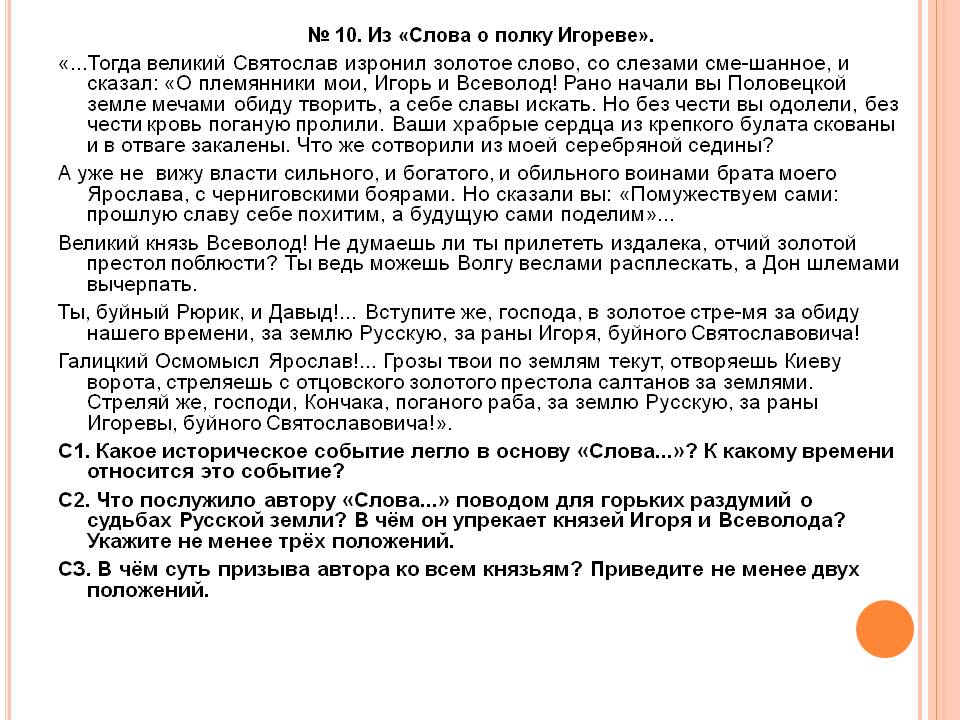

Часть 2

В Киеве великому князю Святославу приснился тревожный, «смутный»

сон, объяснения которому у него не было. Собрав бояр, рассказал им о приснившемся и услышал от них толкование сна: в битве с половцами Игорь и Всеволод потерпели поражение.

С печалью и горечью произнес свое «золотое слово»

Святослав, обращаясь к младшим князьям. Он упрекал их в том, что не вовремя пошли против врага, и

Он упрекал их в том, что не вовремя пошли против врага, и «без чести»

пролили кровь, решив искать славы для себя и не обращаясь за помощью к другим князьям. Сам Святослав «никому не даст гнезда в обиду»

, сумеет защитить его. В одном беда: «князья помочь не хотят»

ему: они заняты борьбой за власть, и нет проку в их силе и военном умении. Поражение Игоря привело на землю Русскую половцев, и уже «кричат русичи под саблей половецкой»

, и Владимир изранен, защищая Переяславль.

Автор продолжает обращение Святослава и призывает князей защитить свою землю.

«Ты и Волгу веслами расплещешь, ты шеломом вычерпаешь Дон»

, – адресует он слова к Всеволоду, а Рюрика и Давида спрашивает, не их ли полки сейчас гибнут «от руки ратника неведомого края»

. Он призывает отомстить «за Русскую землю и за Игоревы раны»

.

Выступить за землю Русскую зовет автор и князя Галицкого Ярослава, ведь есть у него для этого силы, ум, и власть его велика.

И к Мстиславу с отважным Романом, чья мысль «мчит ум на подвиг»

и под чьи знамена склонили «буйную главу»

многие противники, обращается автор, но не заканчивает призыв.

Он с горечью возвращается в мыслях к поражению Игоря:

«Но уж прежней славы больше с нами нет.

Поганое войско грады поделило.

По Суле, по Роси счету нет врагу…»

Князей Ингвара и Всеволода и троих Мстиславовичей, князей Волынских зовет «для дальнего похода»

автор, он не понимает, почему они до сих пор не стали на защиту Руси.

Говоря о том, что границы родной земли не защищены, создатель «Слова» описывает безнадежную попытку князя Изяслава Полоцкого самостоятельно обезопасить их от внешних врагов. Изяслав погиб на поле битвы – никто из русских князей не пришел ему на помощь.

Автор страстно призывает Ярослава и потомков Всеслава прекратить враждовать и понять, что в междоусобицах все потерпели поражение, в результате «раздорами и смутой к нам на Русь поганых завели»

. Продолжая свою мысль о катастрофических последствиях усобиц для государства, он повествует о судьбе Всеслава, жившего в конце язычества. Всеслав враждовал с разными княжествами, множество полей на Руси «не добром засеял, а костями русскими»

, но и сам много разных бед познал.

Вспоминая былое и прежних князей, в качестве образца защитника родины автор называет старого Владимира, противопоставляя его своим современникам, Рюрику и Давыду, между которыми нет согласия.

Часть 3

В Путивле Ярославна плачет на городской стене, и голос ее слышен даже на границах земли Русской, долетает он до берегов Дуная.

В глубокой печали обращается она ко всем силам природы. Говорит с ветром, приговаривая, что он навсегда развеял ее радость. Рыдая, разговаривает с Днепром, главной русской рекой, просит его: «сохрани на дальней стороне»

любимого мужа. Плача, спрашивает у солнца, как же могло светило, с которым «каждому приветно и тепло»

Будто услышав мольбы и плач Ярославны, откликнулась природа. Всколыхнулось море, вихрь помчался в сторону дома Игоря – «сам господь из половецких стран»

указывал князю путь домой.

В полночь, когда Игорь не спал, размышляя о возвращении, вдруг услышал он условный свист. Это половец Овлур, приготовив коней для побега, звал Игоря. Помчал Игорь из половецкого плена,

Это половец Овлур, приготовив коней для побега, звал Игоря. Помчал Игорь из половецкого плена, «в горностая-белку обратясь»

, потом «поплыл, как гоголь, по волне, полетел, как ветер, на коне»

, а вместе с ним и Овлур. Когда беглецы загнали коней, Игорь полетел соколом к Донцу, а Овлур побежал серым волком.

Галки, вороны, сороки не кричали в полях и лесах, только вдалеке пели, радуясь, соловьи, и дятлы стуком своим указывали Игорю нужное направление.

Автор рассказывает о беседе Игоря с рекой Донец. Он называл князя великим и говорил, что своим возвращением из плена Игорь принес земле Русской много радости. Игорь же в ответ благодарил реку за то, что дала ему приют на своих берегах и предупреждала об опасности, пока он отдыхал.

Обнаружив исчезновение Игоря, Гзак и Кончак «ищут беглеца»

. Гзак предлагал «соколенка»

, сына Игоря, Владимира, оставшегося в неволе, «золотой стрелой»

подстрелить. Кончак считал, что можно «опутать его девицей»

, женить на половчанке. Гзак же возражал:

Гзак же возражал: «он с девицей в терем свой умчится»

, и тогда «начнет нас бить любая птица в половецком поле»

– снова начнут русичи воевать с половцами.

Князь Игорь вернулся из плена. Его возвращение автор сравнивает с появлением солнца на небе. Русская земля ликует: радостные «песни с дальнего Дуная»

доносятся до Киева, а Игорь «удалой»

идет по Боричеву подъему к церкви богородицы Пирогощей.

Автор славит князей, принявших участие в походе, и дружину Игоря.

И что в итоге?

Князь Игорь — возвращается из половецкого плена благодаря помощи Овлура.

Всеволод — потерпев поражение в бою, оказывается в плену у половцев.

Святослав — передаёт в своём “золотом слове” идею произведения: объединение русских земель необходимо, чтобы Русь стала сильным государством.

Ярославна — обращается к природе с мольбой вернуть Игоря с войском домой, дожидается мужа.

Боян — заканчивает свою речь тем, что тяжело русской земле без князя Игоря.

Овлур — приготовив коней, вместе с Игорем бежит из плена.

Заключение

Пришедшее к нам из глубины столетий, «Слово о полку Игореве» всегда остается современным. Автор пытается донести до читателя главные мысли своего произведения: любовь к родной земле, призыв к единству страны, восхищение мужеством защитников Родины

Данный краткий пересказ «Слова о полку Игореве» передает ключевые моменты описанных автором событий, с особенностями образного их изложения возможно познакомиться, прочитав полный текст произведения.

Тест по поэме

После прочтения краткого содержания произведения обязательно пройдите тест:

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Гринго Фроликов

15/15

Вадим Акимов

8/15

Nasty Fox

14/15

Вика Голотюк

15/15

Полина Токарчук

9/15

Данута Уршуля

15/15

Наталья Садовская

11/15

Михаил Ничепоренко

9/15

Евгений Александров

11/15

Екатерина Сазонова

14/15

Рейтинг пересказа

4. 2

2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 28520.

А какую оценку поставите вы?

Слово о полку Игореве — краткое содержание поэмы по частям

Настройки

Размер шрифта

Цвет текста

Цвет фона

События истории передаются в художественных текстах. Краткое содержание поэмы «Слово о полку Игореве» по частям поможет разобраться в композиции произведения, представить поход на половцев образно и близко к реальным событиям прошлого.

Вступление

Автор говорит читателям, что речь в произведении пойдет о походе князя Игоря. Боян начинает петь о князе. Автор сравнивает певца с серым волком, парящим орлом. Боян вспоминает былые дни, струны «славу рокотали» князьям. Повесть опишет времена Игоря, когда повел он «полки родного края» против половецких войск.

Часть первая

Игорь с дружиной могучих воинов ждет рать брата Всеволода. Войска брата стоят возле Курска. Боян восхищается курянами: они исправные воины, родились под звуки военных труб, росли и мужали под шлемами отцов. Кормили их с «копья». Они отлично знают лес. Сабли, луки, колчаны готовы к битвам.

Кормили их с «копья». Они отлично знают лес. Сабли, луки, колчаны готовы к битвам.

Игорь смотрит на солнце и удивляется. Среди белого дня начинается затмение. Ночная мгла покрывает русские войска. Такая примета предвещает беду. Князь не берет знамение во внимание. Он обращается к братьям по оружию со словами призыва. Князь говорит, что лучше быть убитыми от мечей, чем попасть в плен к «поганым». Князь зовет войска в неведомые земли,

«зачерпнуть из Дона шлемом».

Поход начинается. Вся природа против русских планов. Солнце закрылось тьмой, птицы кричат как гроза, звери свистят гневом. Воют волки по оврагам, орлы кричат, вылетая из мглы. Ночь длится дольше обычного. Утром «русичи» начали бой. Смяли половецкое войско, захватили золота, шелка, драгоценных камней. Игорь взял стяг врагов и копье из чистого серебра – это была его награда. Войска братьев выбрали место для отдыха. Они далеко ушли от родных земель. Орда готовится к ответной битве:

«Гзак …бежит, Кончак спешит».

Над русскими войсками затягиваются тучи, вспыхивают молнии. Боян восклицает:

«О Русская земля» Ты уже за холмом!».

Эти строчки будут повторяться по всему произведению.

Половцы накрыли русские войска тучами стрел. Враги шли отовсюду. Русские сомкнули крепкие щиты, загородили собою степь.

Всеволод крепко стоял в обороне со своими воинами. Он разрубает врагов «пополам», Боян поет о его силе:

«головы слетают» с тел «поганых».

Всеволод весь в битве, он забыл даже желанную Глебовну. Боян плачет о судьбе Всеволода, который не ценит свою жизнь. Боян перечисляет князей, которые искали себе славу, забыв о единстве страны. Боян поет о грозных походах Олега. Крестьяне (оратай) боялись выходить в поля, наполненные убитыми. Только галки беседовали над телами погибших.

Битва длилась не один день. Гора погибших росла. Русские повернули назад и стали убегать с поля боя, стремясь добраться до родных границ. Раненый Игорь пытается вернуть их к бою. На третий день русские «стяги пали».

Раненый Игорь пытается вернуть их к бою. На третий день русские «стяги пали».

Князья на Руси не собирают дружины на помощь своим, наоборот, между братьями идут войны, «куется крамола». Русские жены рыдают, оплакивая мужей, сыновей и братьев.

Русь плачет по сынам Святослава. Они разбудили поганых, все победы отца свели на нет. Молва доносит до русских земель, что князь Игорь попал в плен. Боян поет, что Игорь «на Русь накликал зло». Города стихли от страха, «веселье полегло».

Золотое слово князя – призыв, просьба, плач. Только единый стяг всех княжеств способен остановить полчища «поганых половцев».

Часть вторая

Святославу снится сон. Он собирает придворных бояр и пересказывает ночное видение. Во сне князя покрывали черным полотном, вино было синее, отравленное. На грудь, покрытую полотном, сыпали жемчуг из вражеских колчанов. Святослав видел свой терем без русского украшения — конька. Бояре расшифровывают смутный сон князя. Он о судьбе двух его сыновей. Они поднялись над незнакомыми землями, посмеялись над сединами отца. Половцы «подрубили им крылья», взяли в плен. Насилие снова вырвалось на свободу.

Они поднялись над незнакомыми землями, посмеялись над сединами отца. Половцы «подрубили им крылья», взяли в плен. Насилие снова вырвалось на свободу.

Дальше Боян поет о Святославе. Он уступает авторство князю. Звучит золотое слово князя Святослава. Речь смешана с горючими слезами. Обращается князь к сынам. Он не ожидал от них непродуманного тайного похода. Плачет князь: загубили свою юность, понадеявшись на быструю и легкую славу. Он называет их поход злом. Святослав вспоминает брата Ярослава. Его слуги шли на врагов с ножом. Они мстили за сожженные деревни, славили силу русских воинов. Игорь с братом решили славу прадедов себе присвоить – «бить наудалую».

Святослав обращается к великому Всеволоду. Ему жалко суздальские земли, терпящие великие муки. Дальше князь призывает к Рюрику и Давиду. Их воинская слава смолкла, храбрые полки спрятались. Призывает князь встать на защиту Руси, отомстить за раны Игоря.

Святослав говорит о Ярославе. Хвалит его власть и славу в народе: «Осмомыслом» зовут за великий разум. Призывает его пустить стрелы в сторону Кончака, ударить за раны сына Святославича. Дальше в «Слове…» обращение к Мстиславу и Роману. Он напоминает им, как били Хинову и Литву. Склонили перед князьями голову враги, испугались булатных мечей.

Призывает его пустить стрелы в сторону Кончака, ударить за раны сына Святославича. Дальше в «Слове…» обращение к Мстиславу и Роману. Он напоминает им, как били Хинову и Литву. Склонили перед князьями голову враги, испугались булатных мечей.

Боян вторит князю, обращается к седьмому веку Троянов. Могучий Всеслав замыслил «новую крамолу» и пошел в Киев. Но город его не принял, повис в синей мгле. Войны привели к гибели русских: головы погибших укладываются на полях как снопы на риге. Поля для пахоты превращаются в поля битвы. Трава чернеет о крови. Засеивают их не добром, а костями русскими. Много горя принес Всеслав, вырвал душу из оратая (пахаря).

Плачет Святослав: нет былой славы и единства. Половцы делят русскую землю. Стонать русской земле, пока не вспомнят князья былую славу и не захотят ее вернуть. Но должны понять князья, что победа возможна только если знамена заплещут вместе. Пока они поют врозь, каждый ищет славу себе. Боян обращается к Святославу:

«… Ни мудрый, ни удалый не минуют божьего суда».

Певец говорит о том, что каждый поймет, в чем его грех против русской земли.

Часть третья

Ярославна плачет о судьбе своего мужа. Она говорит, что обернется кукушкой, полетит к мужу, чтобы промыть глаза князя. Приоткроет он очи, а она омоет ему раны. Ярославна обращается к Ветру. Просит его не веять злобно, не помогать половецким стрелам. Просит женщина веять на просторе, подняться над облаками, лелеять корабли. Осуждает ветер за то, что он развеял ее веселье, раскидал по ковылю.

Ярославна обращается к Днепру. Могучая река пробилась сквозь каменные горы половецких земель. Женщина просит пожалеть князя, помочь ему на чужбине, сохранить ему жизнь. Просит женщина Днепр, чтобы слезы ее остановились, забылись, чтобы муж вернулся.

Обращается с плачем Ярославна к солнцу. Осуждает за палящие лучи. Спрашивает, зачем оставило солнце воинов на чужой земле без воды, жаждой стянуло луки, горем переполнило оружие.

Услышала природа плач женщины. Помогли они князю бежать из плена и вернуться домой. Море взыграло, ветер помчал в родные края. Игорь превратился в горностая, поплыл как гоголь, серым волком помчался по лесам, взвился сокол в облака. Летит князь домой не разбирая пути. Дятлы указывают путь стуком, рассвет радуется князю, ликуют соловьи.

Помогли они князю бежать из плена и вернуться домой. Море взыграло, ветер помчал в родные края. Игорь превратился в горностая, поплыл как гоголь, серым волком помчался по лесам, взвился сокол в облака. Летит князь домой не разбирая пути. Дятлы указывают путь стуком, рассвет радуется князю, ликуют соловьи.

Река Донец поет Игорю славу: принес веселье, вернувшись из неволи домой. Игорь благодарит реку за помощь.

Гзак и Кончак мчатся за беглецом. Они рассуждают о том, как им вернуть в плен Игоря: подстрелить, предложить золота, заманить «золотой стрелой», опутать девицей.

Боян завершает свое пение. Тяжело голове без плеч, горько безглавому телу, мрачно на Руси без Игоря. Песнь завершается словами славы. Боян славит Игоря, Всеволода, Владимира. Поет славу тем, кто бьет полки «поганых». Славит Боян не только князя, но и всю его дружину.

Игорь приезжает в храм Богоматери в Киеве. Русь радуется его возвращению, надеется на победу, единение.

план, краткое содержание, главные герои

Одним из самых известных произведений древнерусской литературы является «Слово о полку Игореве», план и содержание которого мы рассмотрим в данной статье.

Сюжет богатырской повести

Произведение «Слово о полку Игореве» описывает время, когда Киевская Русь потеряла свою власть и погрязла в междоусобицах. Раздробленность государства и междоусобицы между князьями (все из-за главного престола) дополнялись еще одним фактором — половецкими нашествиями на их территорию. Кочевников грабили и убивали, брали в плен, где годами заставляли тяжело работать.

Только общими усилиями русские князья смогли усмирить степняков. И было еще не одно удачное путешествие, которое возвращало изнывающих в иге людей домой. Однако новгородско-северный князь решил самостоятельно совершить поход, чтобы получить много славы и добычи. «Слово о полку Игореве», план которого будет представлен чуть позже, повествует об этом событии, закончившемся весьма плачевно. Игорь попадает в плен с сыном и боярами, дружина его большей частью погибает в бою, а кто уцелел — тоже стал рабом.

Усилия всех князей Руси идут на немалый выкуп, чтобы спасти сородича. Однако Игорю удается бежать — не без помощи половца Овлура, мать которого была русской. Однако собранных денег хватило, чтобы вернуть домой каждого княжеского князя, участвовавшего в неудачном походе.

Однако Игорю удается бежать — не без помощи половца Овлура, мать которого была русской. Однако собранных денег хватило, чтобы вернуть домой каждого княжеского князя, участвовавшего в неудачном походе.

«Слово о полку Игореве»: план

Произведение, дошедшее из глубины веков лишь в пересказах и копиях, очень сложное и разноплановое. Он состоит из нескольких отдельных частей, которые, словно ребусы, создают единую картину — жизнь и проблемы России в двенадцатом веке. Это:

- Вступление , в котором автор рассказывает о великом певце древности — Бояне, о землях русских и их жителях, князьях и их походах. Здесь упоминают (или пересказывают) народные сказания о подвигах правителей, о языческих божествах.

- Поход Игоря. В этой части описывается та самая печально известная кампания, начавшаяся с затмением солнца. Но, несмотря на дурной знак, поход начинается, и, кажется, удача сопутствует армии. Они побеждают и захватывают много добычи.

Правда, вместо того, чтобы сразу вернуться домой, российская милиция устраивает застолье. Их настигают главные силы половцев и беспощадно убивают, пленяя тех, за кого удается получить выкуп.

Правда, вместо того, чтобы сразу вернуться домой, российская милиция устраивает застолье. Их настигают главные силы половцев и беспощадно убивают, пленяя тех, за кого удается получить выкуп. - Золотое слово Святослава. В этой части рассказывается о том, что плохие новости скоро дойдут до Киева. Великий князь Святослав опечален, не зря же он предвидел бедствие и видел дурной сон. Но здесь автор описывает великую победу киевского князя в недавнем походе на половцев (в котором новгородцы-северяне не участвовали). Он взывает о помощи к умершему родственнику.

- Обращение к князьям. Не совсем понятно, то ли прозвучал пламенный призыв из уст князя Святослава, то ли автор высказал собственную мысль. Но далее в «Слове…» звучит речь, в которой дается идея объединения. Автор упоминает всех великих правителей Русской земли, сильнейших князей и их потомков. Он просит их прекратить распри и заплатить за поражение Игоря.

- Плач Ярославны. Это самая романтическая часть произведения, где главной героиней является жена Игоря — Ярославна.

«Слово о полку Игореве» очень влюбляет ее в мужа, известие о его поражении и пленении она воспринимает как трагедию. Каждое утро у городских ворот девушка плачет, обращается к ветру, солнцу и реке Днепр, обвиняя их в неудачах. Сама готова полететь птицей, чтобы залечить раны на теле мужа.

«Слово о полку Игореве» очень влюбляет ее в мужа, известие о его поражении и пленении она воспринимает как трагедию. Каждое утро у городских ворот девушка плачет, обращается к ветру, солнцу и реке Днепр, обвиняя их в неудачах. Сама готова полететь птицей, чтобы залечить раны на теле мужа. - Бегство Игоря из плена. Поскольку князь понимает, что крупный выкуп, назначенный за его голову и голову сына, сильно подорвет финансовое положение России, Игорь решается на побег. Автор как бы бежит вместе с ним, сдерживая волнение сердца. Принцу помогают не только друзья, но и звезды. Половцы преследуют его по пятам, но беглецам удается спастись и добраться до родных земель.

Главные герои русской былины

Очень интересны изображения, представленные в этой работе. В «Слове о полку Игореве» упоминаются князь Игорь, правитель Новгород-Северского, и его верная жена Ярославна. Это главные герои. Князь — вначале гордый и буйный человек, способный на эмоциональные поступки, не продуманные до конца. В конце произведения он предстает раскаявшимся и мудрым правителем, осознавшим свою ошибку и готовым ее искупить. Он освобождает всех воинов из плена, нежен с другими князьями и благодарен им за помощь. Ярославна нежна и любвеобильна, она своими чувствами спасает мужа, скучает с ним и призывает на помощь все силы природы.

В конце произведения он предстает раскаявшимся и мудрым правителем, осознавшим свою ошибку и готовым ее искупить. Он освобождает всех воинов из плена, нежен с другими князьями и благодарен им за помощь. Ярославна нежна и любвеобильна, она своими чувствами спасает мужа, скучает с ним и призывает на помощь все силы природы.

Князь Святослав предстает как мудрый правитель земли русской, он символический отец всех князей и княжеств. Недаром в его устах идет речь о единстве и взаимопомощи. Боян – человек, якобы отстраненный от событий, но вдохновляющий и поддерживающий свои способности, данные свыше. И не беда, что певца давно нет, память о нем живет в сердце народа.

Особенности произведения

«Слово о полку Игореве», план которого приведен выше, имеет ряд особенностей. Это не только героическая поэма, родственная «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Это настоящая эпопея, созданная в лучших традициях Средневековья. Его отличает особый язык, речи, полные гордости за прошлые победы. Но между строк скорбь, ибо автор видит, как правители раздавлены великой державой. Он деликатно отмечает главную проблему Руси — отсутствие единства между князьями, которые не могут разделить удел и жаждут поселиться на киевском престоле.

Но между строк скорбь, ибо автор видит, как правители раздавлены великой державой. Он деликатно отмечает главную проблему Руси — отсутствие единства между князьями, которые не могут разделить удел и жаждут поселиться на киевском престоле.

Но не только о неудачном походе рассказывает «Слово о полку Игореве». Характеристика каждого князя позволяет восстановить исторический портрет правителей, оживить их чудеса и надежды. Они вели себя благородно, несмотря на то, что правитель Новгород-Северского княжества действовал крайне неразумно. Вместе они собирают деньги на выкуп из плена Игоря и его дружинников, радостно встречают освобожденного князя. Но все же урок истории был ими забыт, потому что ссоры не прекращались.

Мифология и художественные приемы

Произведение наполнено славянскими народными мотивами, поэтическими изречениями, легендами о былинных богатырях. Хочу отметить, что в «Слове…» использовалась и античная мифология. Внуков князей автор называет Даждьбогом, Бояны — потомками Велеса, ветры называются сыновьями Стрибога. Упоминаются также такие существа, как Карна и Джел, олицетворения печали и тоски, великим именуется бог Хорс. Не совсем понятно, кто такой Троян — то ли римский император, то ли послание греческому городу, который уже десять лет находится в осаде, то ли сказочный бог славян. Это дает все основания полагать, что даже в конце двенадцатого века, когда было написано «Слово…», люди еще не забыли своих языческих богов, но поклонялись им наравне с христианским Господом.

Упоминаются также такие существа, как Карна и Джел, олицетворения печали и тоски, великим именуется бог Хорс. Не совсем понятно, кто такой Троян — то ли римский император, то ли послание греческому городу, который уже десять лет находится в осаде, то ли сказочный бог славян. Это дает все основания полагать, что даже в конце двенадцатого века, когда было написано «Слово…», люди еще не забыли своих языческих богов, но поклонялись им наравне с христианским Господом.

А кто автор?

Величайшее произведение «Слово о полку Игореве». Автор его известных отношений между князьями, жизни России изнутри. Но он также подробно описывает походы, маневры, которые Игорь совершал во время боя. Это дает право предположить, что он сам принимал участие в военном походе, был дружинником или приближенным к правителю. Правда, точно назвать имя этого человека на сегодняшний день невозможно.

Версии и предположения

Очерки родного края (Киев, степи Северского Донца и Уды) наполнены «Словом о полку Игореве». Возможно, автор много путешествовал по России, поэтому хорошо знает местность. Некоторые исследователи считают, что произведение написано Кириллом Туровским, князем Игорем, самим Владимиром Святославовичем или дочерью Святослава Вселодовича Болеславой. Есть версия, что произведение, вошедшее в историю, написал боярин Петр Бориславович из Киева, который упоминается в Ипатьевском списке. Но некоторые историки считают, что у такого сложного произведения несколько авторов, а не один. Есть и такие ученые, которые считают «Слово…» качественной подделкой, а не настоящим историческим документом, тем более, что оригинал до нашего времени не дошел. Но в любом случае, создатель стихотворения проделал огромную работу, которая никого не оставляет равнодушным.

Возможно, автор много путешествовал по России, поэтому хорошо знает местность. Некоторые исследователи считают, что произведение написано Кириллом Туровским, князем Игорем, самим Владимиром Святославовичем или дочерью Святослава Вселодовича Болеславой. Есть версия, что произведение, вошедшее в историю, написал боярин Петр Бориславович из Киева, который упоминается в Ипатьевском списке. Но некоторые историки считают, что у такого сложного произведения несколько авторов, а не один. Есть и такие ученые, которые считают «Слово…» качественной подделкой, а не настоящим историческим документом, тем более, что оригинал до нашего времени не дошел. Но в любом случае, создатель стихотворения проделал огромную работу, которая никого не оставляет равнодушным.

Вместо послесловия

Произведение достойно прочтения каждым человеком — полностью, на языке оригинала.

Слово о полку Игореве Краткое изложение похода

«Слово о полку Игореве» , героический роман, является самым ранним великим произведением русской литературы. Более того, это единственная сохранившаяся героическая поэма русского средневековья и одно из немногих известных произведений литературы, появившихся в России до XIX века. Стихотворение, автор которого неизвестен, вызывает восхищение большинства образованных россиян как за его место в русской традиции, так и за его литературное совершенство. Хотя он относительно неизвестен за пределами России, он был широко переведен.

Более того, это единственная сохранившаяся героическая поэма русского средневековья и одно из немногих известных произведений литературы, появившихся в России до XIX века. Стихотворение, автор которого неизвестен, вызывает восхищение большинства образованных россиян как за его место в русской традиции, так и за его литературное совершенство. Хотя он относительно неизвестен за пределами России, он был широко переведен.

Сюжет «Слово о полку Игореве» типично средневековый: поход, поражение, пленение и бегство богатыря — князя Игоря Новгородско-Северского (не путать с Новгородом Великим, гораздо более известным и важный город старой Киевской Руси). Противниками Игоря были куманы, раса языческих кочевников, населявших южные степи вокруг реки Дон. Отряд Игоря сопровождали еще три князя и их войска: брат Игоря, князь Всеволод; сын Игоря, князь Владимир; и племянник Игоря, князь Святослав. Однако, хотя это раннее произведение, и хотя оно не появилось в культуре, известной своими литературными и художественными достижениями, и хотя это героический рассказ о воинах и битвах, стихотворение далеко не примитивное и бесхитростное произведение. Подобно другим средневековым национальным эпосам, с которыми его иногда сравнивают, «Слово о полку Игореве» — произведение очень искусного художника, чья проницательность и поэтические способности высочайшего порядка. В самом деле, искусство этой русской поэмы кажется в некоторых отношениях более тонким, чем искусство народных романтических былин; было справедливо сказано, что сложная, символическая техника песни имеет поразительное родство с современными поэтическими приемами.

Подобно другим средневековым национальным эпосам, с которыми его иногда сравнивают, «Слово о полку Игореве» — произведение очень искусного художника, чья проницательность и поэтические способности высочайшего порядка. В самом деле, искусство этой русской поэмы кажется в некоторых отношениях более тонким, чем искусство народных романтических былин; было справедливо сказано, что сложная, символическая техника песни имеет поразительное родство с современными поэтическими приемами.

История стихотворения несколько туманна. Она была написана, вероятно, около 1187 г., но память о ней вскоре была утеряна, и она оставалась неизвестной до 179 г.5, когда граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, выдающийся литературный любитель, обнаружил рукописный экземпляр поэмы. Он купил то, что, вероятно, было кодексом шестнадцатого века, у бывшего чиновника недавно распущенного монастыря. «Слово о полку Игореве» — один из нескольких рукописных предметов, включенных в кодекс, находившийся в монастырской библиотеке. Текст был опубликован в 1800 году, но в то время мало что было известно об интерпретации и редактировании древнерусских текстов, и издание было испорчено ошибками и неверными толкованиями. К тому же переписчик XVI века, переписавший текст в кодекс, сам не был знаком с русским языком XII века, и поэтому сама рукопись была далека от точности. Прежде чем второе издание поэмы могло быть подготовлено к печати, рукопись была повреждена пожаром, когда Наполеон сжег Москву в 1812 году. Современным ученым удалось восстановить большую часть повреждений времени, но, тем не менее, некоторые краткие отрывки в поэме остаются неясными. . Следует также отметить, что какое-то время некоторые ученые предполагали, что история открытия поэмы в 179 г.5 было розыгрышем, а стихотворение — современной подделкой. Однако часть стихотворения была найдена дословно процитированной в рукописи, сделанной в 1307 году, и, таким образом, было подтверждено, что стихотворение является подлинным.

Текст был опубликован в 1800 году, но в то время мало что было известно об интерпретации и редактировании древнерусских текстов, и издание было испорчено ошибками и неверными толкованиями. К тому же переписчик XVI века, переписавший текст в кодекс, сам не был знаком с русским языком XII века, и поэтому сама рукопись была далека от точности. Прежде чем второе издание поэмы могло быть подготовлено к печати, рукопись была повреждена пожаром, когда Наполеон сжег Москву в 1812 году. Современным ученым удалось восстановить большую часть повреждений времени, но, тем не менее, некоторые краткие отрывки в поэме остаются неясными. . Следует также отметить, что какое-то время некоторые ученые предполагали, что история открытия поэмы в 179 г.5 было розыгрышем, а стихотворение — современной подделкой. Однако часть стихотворения была найдена дословно процитированной в рукописи, сделанной в 1307 году, и, таким образом, было подтверждено, что стихотворение является подлинным.

Неизвестный автор «Песни» сочинил свой шедевр в конце двенадцатого века, примерно через год или два после того, как произошли события, о которых он пишет. Эта дата может быть определена некоторыми вопросами, которые упоминаются в тексте. Известно, что персонажи и события повествования исторические, ибо рассказ можно проверить в сохранившихся средневековых хрониках. Насколько можно установить из поэмы, автором был мирянин, скорее всего, воин, сподвижник какого-нибудь князя Киевской Руси, может быть, самого Игоря. Поэт был горожанином, но был знаком со степной жизнью. Он также был знаком с литературой и устными традициями своего времени. Из ссылок в тексте можно сказать, что традиция героической устной поэзии существовала в поколениях до автора «Слово о полку Игореве» пишет. Автор ссылается и цитирует одного из этих старых поэтов, Баяна Барда.

Эта дата может быть определена некоторыми вопросами, которые упоминаются в тексте. Известно, что персонажи и события повествования исторические, ибо рассказ можно проверить в сохранившихся средневековых хрониках. Насколько можно установить из поэмы, автором был мирянин, скорее всего, воин, сподвижник какого-нибудь князя Киевской Руси, может быть, самого Игоря. Поэт был горожанином, но был знаком со степной жизнью. Он также был знаком с литературой и устными традициями своего времени. Из ссылок в тексте можно сказать, что традиция героической устной поэзии существовала в поколениях до автора «Слово о полку Игореве» пишет. Автор ссылается и цитирует одного из этих старых поэтов, Баяна Барда.

Стихотворение не было написано профессиональным певцом; то есть, хотя автор, не колеблясь, использовал приемы устной поэзии для достижения многих своих поэтических эффектов, песня — это чисто литературное произведение, и она написана для того, чтобы ее читали. Дух поэмы, надо отметить, светский, героический и, главное, патриотический. Россия, как и Игорь, является героем произведения. Хотя стихотворение номинально является христианским произведением, христианство является в нем лишь второстепенным элементом. Более древнее языческое поклонение природе дохристианской России занимает гораздо более важное место в образах и тоне поэмы, чем христианство.

Россия, как и Игорь, является героем произведения. Хотя стихотворение номинально является христианским произведением, христианство является в нем лишь второстепенным элементом. Более древнее языческое поклонение природе дохристианской России занимает гораздо более важное место в образах и тоне поэмы, чем христианство.

Хотя «Слово о полку Игореве» часто называют богатырской поэмой, это не богатырская повесть сама по себе. Это действительно довольно трудно классифицировать, поскольку, хотя героическое повествование составляет основу произведения, большая его часть представляет собой лирическую жалобу на феодальные разногласия, характерные для эпохи поэта; кроме того, цель автора большую часть времени, кажется, состоит в том, чтобы увещевать князей, ответственных за междоусобицы и беды Киевской Руси, и в этом смысле песня представляет собой вдохновенное политическое красноречие. Следует заключить, что произведение представляет собой смесь повествования, лирики и наставления. Далее, это не стихотворение в строгом смысле, а стихотворение в прозе. Хотя это можно петь, «Слово о полку Игореве» не в стихах сложено. Ритм языка не стиховой, и произведение составлено не строками, а ритмической прозой, типичной для древнерусской литургии. Тем не менее, произведение подчеркнуто поэтично в своем сложном и ярком использовании образов, метафор и сравнений, и общий эффект произведения можно охарактеризовать только как сильно поэтический.

Далее, это не стихотворение в строгом смысле, а стихотворение в прозе. Хотя это можно петь, «Слово о полку Игореве» не в стихах сложено. Ритм языка не стиховой, и произведение составлено не строками, а ритмической прозой, типичной для древнерусской литургии. Тем не менее, произведение подчеркнуто поэтично в своем сложном и ярком использовании образов, метафор и сравнений, и общий эффект произведения можно охарактеризовать только как сильно поэтический.

Структурно стихотворение распадается на восемь разделов. Первый — это пролог поэта, в котором автор комментирует литературное использование прошлого и отклонения, которые он сделает для достижения своих собственных литературных целей. Второй касается решимости Игоря и его брата отправиться в экспедицию. Третья описывает продвижение через степи и первоначальный успех Игоря. Четвертая — о разгроме и пленении русских войск. В этот момент объем поэмы резко расширяется. Поэт начинает драматизировать значение поражения Игоря для русского народа. В пятом разделе поэт начинает лирико-ораторское отступление сначала своим голосом, а затем голосом Великого князя Киевского. Князю, еще не знавшему о бедствии Игоря, приснился пророческий и символический сон о дурном предзнаменовании. Далее, в шестом разделе, поэт обращается к девяти другим князьям, прося их прекратить распри и объединиться для спасения Игоря и Руси. За этим разделом в седьмом следует лирический плач жены Игоря на стенах своего города. Поэма заканчивается (раздел восьмой) кратким рассказом о побеге Игоря от куманов и завершающим апострофом поэта.

В пятом разделе поэт начинает лирико-ораторское отступление сначала своим голосом, а затем голосом Великого князя Киевского. Князю, еще не знавшему о бедствии Игоря, приснился пророческий и символический сон о дурном предзнаменовании. Далее, в шестом разделе, поэт обращается к девяти другим князьям, прося их прекратить распри и объединиться для спасения Игоря и Руси. За этим разделом в седьмом следует лирический плач жены Игоря на стенах своего города. Поэма заканчивается (раздел восьмой) кратким рассказом о побеге Игоря от куманов и завершающим апострофом поэта.

Эта структура поддерживается образцом метафор, символов и образов, основанных в первую очередь на природе: солнце, свет и тьма, земля, реки, растения, ветры и древние боги природы. Люди поэмы, их действия, их эмоции, а также политические, военные и социальные силы в мире поэмы воспринимаются и выражаются в терминах образов и символов этой природы. В итоге картина, которую рисует «Слово о полку Игореве» , представляет собой картину тотально единого мира, в котором нет четкой линии разделения между миром людей и миром природы.