Русская литература Летопись «Повесть временных лет». «Сказание о Кожемяке». «Сказание о белгородском киселе»

Материалы к уроку

Конспект урока

«Повесть временных лет» является основным источником сведений о прошлом Русской земли. Летопись для современников — не только интересное чтение, но и важный исторический и политический документ. «Повесть временных лет» включает в себя разные литературные жанры той эпохи: летописи, поучения, притчи, жития, предания, повести, сказания. В летописях ученые монахи сообщали о тех событиях, которые происходили в тот или иной год. Хождения описывали различные путешествия и приключения в иных землях. Например, «Хождение Богородицы по мукам». В житиях описывалась жизнь святых людей. Поучение рассказывает о неких правилах, которые хотел донести до читателей автор. Продолжим знакомство с древнерусской литературой, её самобытностью и патриотической направленностью на примере двух преданий из этой летописи «Сказание о Кожемяке» и «Сказание о белгородском киселе». Изучение этих произведений поможет понять сторические события того времени, а также рассмотрим, как в древнерусских преданиях отображались качества идеального народного героя. Сказания о Кожемяке и о белгородском киселе представляют законченные сюжетные повествования. Кульминацией сказаний являются поединки: в первом — единоборство физическое, во втором — борьба ума и находчивости с глупостью. Сюжет «Сказания о Кожемяке» близок сюжетам героических народныхбылин, а «Сказание о белгородском киселе» — народным сказкам. Не только князья, но и простые люди славятся в летописи «Повесть временных лет». В «Сказании о Кожемяке» оживают под пером летописца события далеких лет. В предании говорится, что князь Владимир только возвратился с войны, когда на Русь напали печенеги. На берегу реки ТрубЕж у брода стоял Владимир на одной стороне, а печенеги на другой, и «не решались ни наши перейти на ту сторону, ни те на нашу».

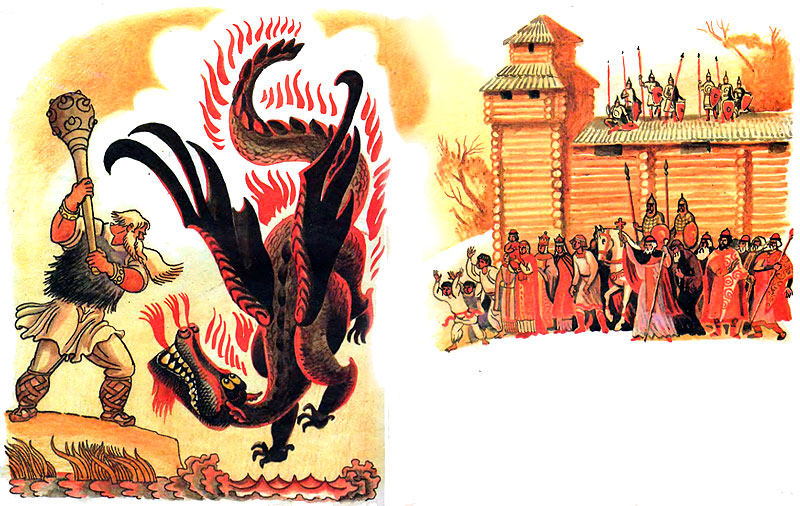

Продолжим знакомство с древнерусской литературой, её самобытностью и патриотической направленностью на примере двух преданий из этой летописи «Сказание о Кожемяке» и «Сказание о белгородском киселе». Изучение этих произведений поможет понять сторические события того времени, а также рассмотрим, как в древнерусских преданиях отображались качества идеального народного героя. Сказания о Кожемяке и о белгородском киселе представляют законченные сюжетные повествования. Кульминацией сказаний являются поединки: в первом — единоборство физическое, во втором — борьба ума и находчивости с глупостью. Сюжет «Сказания о Кожемяке» близок сюжетам героических народныхбылин, а «Сказание о белгородском киселе» — народным сказкам. Не только князья, но и простые люди славятся в летописи «Повесть временных лет». В «Сказании о Кожемяке» оживают под пером летописца события далеких лет. В предании говорится, что князь Владимир только возвратился с войны, когда на Русь напали печенеги. На берегу реки ТрубЕж у брода стоял Владимир на одной стороне, а печенеги на другой, и «не решались ни наши перейти на ту сторону, ни те на нашу». И предложил печенежский князь Владимиру: «Выпусти ты своего воина, а я — своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать три года, если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года». И послал Владимир глашатаев со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?», но никого не нашлось. Печенеги же привели своего мужа. Как говорит летописец, он был очень «велик и страшен». В сказании повествуется, как вызванные на единоборство воины князя Владимира тщЕтно искали поединщика, который смог бы противостоять печенежскому богатырю. Видя, что достойного противника печенежскому воину не находится, начал «тужить» Владимир. Наконец, объявился некий «старый муж» и рассказал Владимиру о своём оставшемся дома меньшом сыне, неказистом на вид, но очень сильном. Приведенный к князю юноша просит предварительно испытать его и вырывает у разъяренного быка бок с кожей. Это был Никита Кожемяка. «И увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста».

И предложил печенежский князь Владимиру: «Выпусти ты своего воина, а я — своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать три года, если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года». И послал Владимир глашатаев со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?», но никого не нашлось. Печенеги же привели своего мужа. Как говорит летописец, он был очень «велик и страшен». В сказании повествуется, как вызванные на единоборство воины князя Владимира тщЕтно искали поединщика, который смог бы противостоять печенежскому богатырю. Видя, что достойного противника печенежскому воину не находится, начал «тужить» Владимир. Наконец, объявился некий «старый муж» и рассказал Владимиру о своём оставшемся дома меньшом сыне, неказистом на вид, но очень сильном. Приведенный к князю юноша просит предварительно испытать его и вырывает у разъяренного быка бок с кожей. Это был Никита Кожемяка. «И увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста». Летописец рассказывает, как «схватились они и начали крепко жать друг друга, и удавил юноша печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, а русские погнались за ними и прогнали их». Ремесленник-кожемяка спасает Русь от набега печенегов. Он совершает подвиг, на который не был способен никто из дружинников князя Владимира. Летописец прославляет величие простого русского человека-труженика, его любовь к родной земле. Русский юноша на первый взгляд ничем не примечателен, но в нём воплощена могучая сила, которой обладает русский народ, защищающий свою землю от внешних врагов. В рассказе о юноше-кожемяке много былинного: бой начинается с поединка, две силы противопоставлены друг другу, образ вражеского поединщика создается средствами гиперболизации, враг страшен и велик, значение русского героя сознательно преуменьшено. «Сказание о белгородском киселе» — это типичный народный рассказ о победе над врагом хитростью. Белгородцы по совету одного старца налили в колодец кисель и тем убедили осаждающих их печенегов, что их кормит сама земля.

Летописец рассказывает, как «схватились они и начали крепко жать друг друга, и удавил юноша печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, а русские погнались за ними и прогнали их». Ремесленник-кожемяка спасает Русь от набега печенегов. Он совершает подвиг, на который не был способен никто из дружинников князя Владимира. Летописец прославляет величие простого русского человека-труженика, его любовь к родной земле. Русский юноша на первый взгляд ничем не примечателен, но в нём воплощена могучая сила, которой обладает русский народ, защищающий свою землю от внешних врагов. В рассказе о юноше-кожемяке много былинного: бой начинается с поединка, две силы противопоставлены друг другу, образ вражеского поединщика создается средствами гиперболизации, враг страшен и велик, значение русского героя сознательно преуменьшено. «Сказание о белгородском киселе» — это типичный народный рассказ о победе над врагом хитростью. Белгородцы по совету одного старца налили в колодец кисель и тем убедили осаждающих их печенегов, что их кормит сама земля. Прежде поясним некоторые слова: вече, печенеги, корчага, восвояси. Вече — это собрание горожан, на котором они решали важнейшие вопросы организации жизни города. Печенеги — это объединенные тюркские и другие племена, проживавшие в VII–IX веке в заволжских степях. Печенеги занимались скотоводством и вели кочевой образ жизни. Они часто совершали набеги на Русь и только в 1036 году были разбиты киевским князем Ярославом Мудрым. Корчага — небольшой глиняный сосуд. Восвояси означает вернуться к себе домой. Содержание сказания напоминает сказку, но и сам летописец, и читатели не сомневаются в реальности описываемого события. Подошли печенеги к Белгороду и «не давали выйти из города, и был в городе сильный голод… И затянулась осада города». Отчаявшиеся люди уже решили сдаться печенегам. «И собрали вече в городе, и сказали: «Разве лучше нам так умереть? — сдадимся печенегам — кого пусть оставят в живых, а кого умертвят; всё равно помираем уже от голода». Один старец посоветовал людям не сдаваться врагу, а «собрать хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей.

Прежде поясним некоторые слова: вече, печенеги, корчага, восвояси. Вече — это собрание горожан, на котором они решали важнейшие вопросы организации жизни города. Печенеги — это объединенные тюркские и другие племена, проживавшие в VII–IX веке в заволжских степях. Печенеги занимались скотоводством и вели кочевой образ жизни. Они часто совершали набеги на Русь и только в 1036 году были разбиты киевским князем Ярославом Мудрым. Корчага — небольшой глиняный сосуд. Восвояси означает вернуться к себе домой. Содержание сказания напоминает сказку, но и сам летописец, и читатели не сомневаются в реальности описываемого события. Подошли печенеги к Белгороду и «не давали выйти из города, и был в городе сильный голод… И затянулась осада города». Отчаявшиеся люди уже решили сдаться печенегам. «И собрали вече в городе, и сказали: «Разве лучше нам так умереть? — сдадимся печенегам — кого пусть оставят в живых, а кого умертвят; всё равно помираем уже от голода». Один старец посоветовал людям не сдаваться врагу, а «собрать хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей. Они же радостно пошли и собрали. И повелели женщинам сделать болтушку, затем выкопали колодец, поставили в него корчагу, и налили её болтушкой». На следующий день они привели печенегов и убедили их, что белгородцев кормит сама земля. «Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и десять лет, то, что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли, — сказали горожане». И враги ушли от города восвояси. Здесь русский летописец прославляет мудрость и находчивость народа. Почему жители города хотели сдаться? Они осознавали, что могут все умереть от голода и поэтому хотели спасти хоть кого-нибудь. Также они понимали, что сдаться врагу — это большой позор, и готовы были использовать любую ситуацию, чтобы сохранить свою честь и не покрыть позором имя города. Именно поэтому они доверились старцу. Как можно объяснить фразу «Мы имеем питание от земли»? Кроме прямого значения, о получении пищи от земли, что дало горожанам возможность спастись, фраза имеет глубокий смысл: наша земля нас питает силой, она нас защищает.

Они же радостно пошли и собрали. И повелели женщинам сделать болтушку, затем выкопали колодец, поставили в него корчагу, и налили её болтушкой». На следующий день они привели печенегов и убедили их, что белгородцев кормит сама земля. «Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и десять лет, то, что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли, — сказали горожане». И враги ушли от города восвояси. Здесь русский летописец прославляет мудрость и находчивость народа. Почему жители города хотели сдаться? Они осознавали, что могут все умереть от голода и поэтому хотели спасти хоть кого-нибудь. Также они понимали, что сдаться врагу — это большой позор, и готовы были использовать любую ситуацию, чтобы сохранить свою честь и не покрыть позором имя города. Именно поэтому они доверились старцу. Как можно объяснить фразу «Мы имеем питание от земли»? Кроме прямого значения, о получении пищи от земли, что дало горожанам возможность спастись, фраза имеет глубокий смысл: наша земля нас питает силой, она нас защищает. Такой народ непобедим. А пословица «Хитрость силу берёт» очень точно формулирует основную мысль сказания. Оба сказания замечательны тем, что в них действует герой — простой русский человек, освобождающий русскую землю от врагов. Сказания пропитаны любовью к родине. Они вызывают патриотические чувства, дают знание своего прошлого, своей страны, родной истории. По мнению Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Чем яснее мы видим прошлое, тем чётче прозреваем будущее. Корни современности глубоко уходят в родную почву».

Такой народ непобедим. А пословица «Хитрость силу берёт» очень точно формулирует основную мысль сказания. Оба сказания замечательны тем, что в них действует герой — простой русский человек, освобождающий русскую землю от врагов. Сказания пропитаны любовью к родине. Они вызывают патриотические чувства, дают знание своего прошлого, своей страны, родной истории. По мнению Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Чем яснее мы видим прошлое, тем чётче прозреваем будущее. Корни современности глубоко уходят в родную почву».

Остались вопросы по теме? Наши репетиторы готовы помочь!

Подготовим к ЕГЭ, ОГЭ и другим экзаменам

Найдём слабые места по предмету и разберём ошибки

Повысим успеваемость по школьным предметам

Поможем подготовиться к поступлению в любой ВУЗ

Выбрать репетитора

«Повесть временных лет» — первая русская летопись. «Сказание о Кожемяке». Отражение исторических событий и вымысел.

ПИСЬМЕННОСТЬ – совокупность письменных средств общения, включающих понятия системы графики, алфавита и орфографии какого-либо языка или группы языков, объединённых одной системой письма или одним алфавитом. (Большая советская энциклопедия, 1969–1978).

(Большая советская энциклопедия, 1969–1978).

Письменность – это великое изобретение человека. Каждый народ стремился к формированию и развитию своего родного языка, к созданию письменности.

Доказано, что письменность на Руси существовала и до принятия христианства, но это было примитивное письмо: вырезали знаки на дереве, а также пользовались греческими и латинскими буквами. Но это было не очень удобно, так как эти буквы и знаки не передавали особенности речи славян (рис. 1).

Рис. 1. Письменность славян. «Гороушна» – амфора с древнейшей русской надписью (Источник)

После принятия христианства (а это произошло в 988 году во время правления в Киеве князя Владимира Святославовича) необходимо было проводить богослужение по священным книгам, но все они были либо на греческом, либо на латинском или болгарском языках. Эти языки были непонятны большинству славян, что вызывало трудности во время проведения церковной службы.

На Русь были призваны братья Кирилл и Мефодий, происходившие из знатной греческой семьи, проживавшей в Македонии в городе Салоники. И вот в 863 году Кирилл с помощью своего брата Мефодия, а также учеников составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтирь. Братья монахи причислены к лику святых, а в Болгарии даже есть орден их имени. 24 мая считается днем святых Кирилла и Мефодия и в нашей стране празднуется как День славянской письменности и культуры. С 1991 года этому празднику придан статус государственного. В 1992 году в Москве был открыт памятник Кириллу и Мефодию на славянской площади у подножия его установлена неугасимая лампада – знак вечной памяти. Как уже говорилось, первыми книгами, были переводные церковные книги, а вот уже с одиннадцатого века на Руси появляется своя собственная русская литература. Эти произведения писали высокообразованные монахи или же знатные люди.

И вот в 863 году Кирилл с помощью своего брата Мефодия, а также учеников составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтирь. Братья монахи причислены к лику святых, а в Болгарии даже есть орден их имени. 24 мая считается днем святых Кирилла и Мефодия и в нашей стране празднуется как День славянской письменности и культуры. С 1991 года этому празднику придан статус государственного. В 1992 году в Москве был открыт памятник Кириллу и Мефодию на славянской площади у подножия его установлена неугасимая лампада – знак вечной памяти. Как уже говорилось, первыми книгами, были переводные церковные книги, а вот уже с одиннадцатого века на Руси появляется своя собственная русская литература. Эти произведения писали высокообразованные монахи или же знатные люди.

Почему появилась необходимость в появлении собственных произведений?

Цель древнерусской литературы – поучать, наставлять, воспитывать. На Руси были свои великие герои, на примере которых можно было учить благочестию, с которых можно было брать пример. Происходили значимые исторические события, о которых должны были знать русичи и гордиться ими, это воспитывало патриотизм и желание защищать родину, отдать за нее жизнь. Древнерусская литература просуществовала вплоть до конца семнадцатого века.

Происходили значимые исторические события, о которых должны были знать русичи и гордиться ими, это воспитывало патриотизм и желание защищать родину, отдать за нее жизнь. Древнерусская литература просуществовала вплоть до конца семнадцатого века.

На высоком берегу Днепра стояла столица древней Руси – Киев. Золотые купола белокаменных храмов возвышались и над избой бедняка, и над княжескими палатами. Въезжали в город через Золотые ворота. Во времена правления Ярослава Мудрого Киев стал культурным центром древней Руси. Князь много читал и приглашал к себе книгописцев, которые переводили с греческого, болгарского, латинского языков на русский различные книги. Тогда же стали создаваться летописи.

ЛЕТОПИСЬ – это описание исторических событий по годам.

ЛЕТОПИСЕЦ – составитель летописи.

ЛЕТОПИСАНИЕ – составление летописи.

Каждая летопись начиналась со слов «В лето», а слово «лето» означает год, поэтому мы и называем эти произведения летописями. Летописец описывает события своего времени и прошлых лет для того, чтобы люди знали, какими трудами и подвигами создавалась наша земля, чтобы они любили её и учились на примере прошлых поколений. Однако летописец не только прославлял защитников родины, но и осуждал тех князей, которые поднимались против своих братьев.

Летописец описывает события своего времени и прошлых лет для того, чтобы люди знали, какими трудами и подвигами создавалась наша земля, чтобы они любили её и учились на примере прошлых поколений. Однако летописец не только прославлял защитников родины, но и осуждал тех князей, которые поднимались против своих братьев.

Первым летописцем был монах Киево-Печерского монастыря Никон (рис. 2), его называли великим. В конце жизни, когда он стал игуменом Киево-Печерского монастыря, он составил летопись «Первая история России». Ученые считают, что это был 1073 год. Труд его продолжили другие летописцы, а в первой четверти двенадцатого века монах Киево-Печерского монастыря Нестор (рис. 4) составил «Повесть временных лет» (рис. 3), великое произведение древнерусского искусства. До нас дошла эта повесть, переписанная и отчасти доработанная монахом Выдубицкого монастыря Сильвестром, поэтому можно сделать вывод, что «Повесть временных лет» – это плод долгих трудов нескольких поколений летописцев.

Рис. 2. Летописец Киево-Печерского монастыря Никон (Источник)

Рис. 3. Повесть временных лет (Источник)

Рис. 4. Нестор-летописец (Источник)

«Повесть временных лет» начинается от библейского всемирного потопа, когда Ной распределил территории земли между своими сыновьями. Территория, на которой потом распространились славянские племена, была отдана Иафету, то есть от Иафета и пошел род славян. Далее идут записи о славянских племенах, об их происхождении, о тех территориях, на которых они жили, о нравах и обычаях, рассказывается о путешествии апостола Андрея по Руси и о возникновении Киева.

Не только князья, но и простые люди описаны в «Повести временных лет». Одним из таких героев является юноша Кожемяка, так его звали, потому что он занимался выделкой кожи (для того чтобы кожа становилась мягкой и эластичной, её долго разминали).

СКАЗАНИЕ – повествовательно-житийный жанр древнерусской литературы в киевский и новгородский периоды с использованием исторических и легендарных материалов. (Поэтический словарь. – М.: Советская Энциклопедия. Квятковский А. П., науч. ред. И. Роднянская, 1966).

Прочитаем «Сказание о Кожемяке»:

«В лето 992. Князь Владимир только возвратился с войны, как напали на Русь печенеги. Выступил Владимир (рис. 5) против них и встретил их на берегу реки Трубеж у брода. И стоял Владимир на этой стороне, а печенеги – на той, и не решались ни наши перейти на ту сторону, ни те – на эту.

Рис. 5. Киевский князь Владимир Святославович (Владимир Красное Солнышко) (Источник)

И подъехал князь печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: «Выпусти ты своего воина, а я – своего, пусть борются. Если твой муж бросит моего на землю, то не будем воевать три года, если же наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года».

И разошлись. А Владимир, вернувшись в свой стан, послал глашатаев со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?» Но никого не нашлось.

А Владимир, вернувшись в свой стан, послал глашатаев со словами: «Нет ли такого мужа, который бы схватился с печенегом?» Но никого не нашлось.

На следующее утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску своему. И пришел к князю один старый муж и сказал ему:

– Князь! Есть у меня один сын меньшой дома. С самого детства никто его не бросил еще оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился и разодрал кожу руками.

Услышав об этом, князь обрадовался и послал за ним. И привели его к князю, и поведал ему князь все. Юноша сказал:

– Князь! Не знаю, могу ли я с ним бороться – испытай меня. Нет ли большого и сильного быка?

И нашли быка большого и сильного. И повелел он разъярить его. Прижгли быка каленым железом и пустили, и побежал бык мимо него, и схватил он быка рукою за бок, и вырвал кожу с мясом, сколько рука захватила. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться».

На следующее утро пришли печенеги и стали звать: «Где же муж? Вот наш готов!» Был печенег очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими войсками, и пустили их друг против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга. И удавил юноша печенежина руками до смерти. И бросил его оземь. Раздался крик, и печенеги побежали, а русские погнались за ними и прогнали их.

Владимир же рад был, и заложил город у брода того, и назвал его Переяславль, ибо перенял славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем и отца его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победой и со славой великой».

Мы видим: старый муж и его сын – простые, не знатные люди.

Почему Владимир выбрал именно юношу Кожемяку?

Наверное, в первую очередь, повлияла история отца о коже, ведь разорвать кожу практически невозможно, это может сделать только очень сильный человек. Ради победы над врагом отец готов пожертвовать своим сыном, он любит его, гордится им, но отдает князю для подвига во имя Родины. Кожемяка не уверен, что может победить печенега, поэтому просит испытать его – в этом проявилась и его храбрость, и ответственность.

Ради победы над врагом отец готов пожертвовать своим сыном, он любит его, гордится им, но отдает князю для подвига во имя Родины. Кожемяка не уверен, что может победить печенега, поэтому просит испытать его – в этом проявилась и его храбрость, и ответственность.

Князь Владимир, старик отец и юноша Кожемяка готовы пожертвовать жизнью ради Родины, в этом проявился их патриотизм, преданность родной земле, любовь к ней и готовность к самопожертвованию.

Летописцу было важно рассказать именно эту историю как доказательство того, что на Руси есть великие герои, есть свои богатыри, не уступающие героям других народов, продолжающие подвиги славных предков.

В летописном предании есть одно существенное отличие от былины: в роли богатыря выступает не профессиональный воин, а простой ремесленник: он побеждает благодаря своим рукам, привыкшим мять кожу и потому особенно сильным (впрочем, в летописном рассказе реальная сила Кожемяки явно преувеличена — в духе былин или сказок). Самое главное отличие от былины заключается в том, что в летописной записи подвиг безвестного отрока-богатыря соотнесен с точно датируемым, реально бывшим историческим событием и как бы подтвержден документально.

Подробнее о Кирилле и Мефодии

Рис. 6. Иконописное изображение братьев Кирилла и Мефодия (Источник)

Из жизнеописаний создателей славянской письменности мы знаем, что братья Кирилл и Мефодий (рис. 6) были родом из города Солуни, сейчас это город Салоники. Мефодий был старшим братом из семи братьев, а Константин (впоследствии Кирилл) – младшим. Константин получил образование при дворе императора Константинополя: изучал богословие и философию, его даже прозвали философом, то есть мудрецом. Он овладел несколькими языками, по окончании учения был назначен хранителем библиотеки, затем он стал учителем философии в Высшей Константинопольской школе. Его ждала блестящая карьера, но он предпочел удалиться в монастырь.

Однако Константину не удавалось много времени проводить в уединении – как лучшего веропроповедника его часто посылали в соседние страны. Поездки эти были успешными: однажды путешествуя к хазарам, Константин посетил Крым, там он окрестил около двухсот человек, а также взял с собою отпущенных на свободу пленных греков.

Но у Константина было слабое здоровье, и в сорок два года он сильно заболел. Предчувствуя свой близкий конец, он принял монашество и, как уже говорилось, переменил свое мирское имя Константин на Кирилл.

После этого он прожил еще пятьдесят дней, простился с братом и учениками и тихо скончался четырнадцатого февраля 869 года.

Изображение кириллицы и глаголицы

Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, хотя вопрос о том, кто же на самом деле, является создателем кириллицы остается нерешенным. Было две славянские азбуки – кириллица (рис. 7) и глаголица (рис. 8). Глаголица, как полагают ученые, является более древней. Глаголица не прижилась на Руси, хотя была известна.

Полагают, что Кирилл создал именно глаголицу, а кириллическая азбука, которой мы пользуемся и по сей день, была создана одним из его учеников, Климентом, который назвал её кириллицей в честь своего учителя.

В кириллице сорок три буквы, часть которых имеют числовое значение, то есть некоторые буквы обозначали числа. Кириллица просуществовала практически без изменения до времён Петра Ι, при нём были внесены изменения в написания некоторых букв, а одиннадцать букв были вообще исключены из алфавита. В 1918 году кириллица потеряла еще четыре буквы: i(«и» с точкой), ѵ (ижицу), ѳ (фиту) и ѣ (ять).

Кириллица просуществовала практически без изменения до времён Петра Ι, при нём были внесены изменения в написания некоторых букв, а одиннадцать букв были вообще исключены из алфавита. В 1918 году кириллица потеряла еще четыре буквы: i(«и» с точкой), ѵ (ижицу), ѳ (фиту) и ѣ (ять).

Рис. 7. Кириллица (Источник)

Рис. 8. Текст на глаголице (Источник)

Список литературы

- Литература. 6 класс. В 2 ч. / [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под ред. В.Я. Коровиной. – М., 2013.

- Нестор Летописец. Повести Древней Руси. Пер. Д.С. Лихачева. – М.: «Азбука», 2002.

Рис. 9. Обложка книги «Повести Древней Руси» (Источник)

- Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1978.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

- История, культура и традиции Рязанского края.

Как появилась письменность у древних славян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (Источник).

Как появилась письменность у древних славян [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (Источник). - Культурное наследие земли Смоленской. «Гороушна» – амфора с древнейшей русской надписью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (Источник).

- Нестор Летописец. Повесть временных лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (Источник).

- Православный календарь. Преподобный Нестор-летописец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (Источник).

Домашнее задание

- Подготовьте художественный пересказ «Сказания о Кожемяке».

- Задание на выбор

А Если вы любите рисовать, предлагаем создать портрет Кожемяки. Постарайтесь в своем портрете передать характер героя: мужество, скромность и любовь к родине.

Б Если вы любите сочинять, то напишите «Летопись одного дня».

Представьте себя в роли летописца. Для этого в течение дня записывайте всё, что происходило в этот день в мире, в нашей стране, в вашем городе (селе) и даже в вашем классе.

Материалом для летописи могут стать телевизионные передачи, газеты и журналы, беседы с родителями и сверстниками, а также ваши личные наблюдения.

Материалом для летописи могут стать телевизионные передачи, газеты и журналы, беседы с родителями и сверстниками, а также ваши личные наблюдения.Итак…

В год 20…, в день…

Загляните внутрь украинского «батальона миллиардеров», сражающегося с российскими войсками: NPR

Утренний выпуск

Бизнес-лидер, ставший военачальником, Всеволод Кожемяко стоит на позиции в Русской Лозовой, селе, отбитом украинскими войсками в Харьковской области, 16 мая. Рикардо Мораес/Reuters скрыть заголовок

переключить заголовок

Рикардо Мораес/Reuters

Бизнесмен, ставший военачальником Всеволод Кожемяко стоит на позиции в Русской Лозовой, отвоеванном украинскими войсками селе в Харьковской области, 16 мая.

Рикардо Мораес/Reuters

ХАРЬКОВ, Украина — Один из самых богатых людей Украины сидит за белым пианино в вестибюле закрытой гостиницы во втором по величине городе Украины. В многоэтажном атриуме темно, за исключением нескольких бегущих огней по краю ковра. Картон закрывает все окна.

Всеволод Кожемяко, одетый в военную форму, в одиночестве у рояля возле лифтов играет медленную, заунывную версию 9 Бетховена.0031 К Элизе . Ноты просачиваются в пещеристое пространство.

Кожемяко является основателем и генеральным директором группы «Агротрейд», одной из крупнейших в Украине компаний по производству, хранению и экспорту зерна. Но сейчас его внимание сосредоточено на войне.

«Да, я бизнесмен», — говорит он. «А теперь я командир воинской части в Украине».

Кожемяко создал и возглавляет свой легкий пехотный батальон. Официально он известен как Хартиа или «Устав» и состоит в основном из гражданских лиц. Его небрежно называют «батальоном миллиардеров», имея в виду состояние Кожемяко в украинской валюте, а не в долларах. Наряду с другими состоятельными украинцами Кожемяко оплачивает обучение, оружие и транспорт. Его подразделение получает приказы от армии, но действует независимо.

Его небрежно называют «батальоном миллиардеров», имея в виду состояние Кожемяко в украинской валюте, а не в долларах. Наряду с другими состоятельными украинцами Кожемяко оплачивает обучение, оружие и транспорт. Его подразделение получает приказы от армии, но действует независимо.

Бойцы батальона «Хартия» отрабатывают маневры под Харьковом в середине мая. Джейсон Бобьен/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок

Джейсон Бобьен/NPR

От яхтинга до боев

В 52 года Кожемяко имеет худощавое телосложение бегуна на длинные дистанции. В 2017 году он пробежал Нью-Йоркский марафон менее чем за 3,5 часа.

Он известен своим вкусом в красивых костюмах и страстью к природе. Его довоенная страница в Instagram заполнена фотографиями швейцарских и австрийских лыжных каникул и круизов на яхтах. Forbes Украина отмечает, что отец четырех лыж, беговых дорожек, велосипедов, гольфа, управляя десятками тысяч акров сельхозугодий и штатом из 1500 человек.

Его довоенная страница в Instagram заполнена фотографиями швейцарских и австрийских лыжных каникул и круизов на яхтах. Forbes Украина отмечает, что отец четырех лыж, беговых дорожек, велосипедов, гольфа, управляя десятками тысяч акров сельхозугодий и штатом из 1500 человек.

Теперь у него нахмуренные брови и серьезный взгляд военачальника военного времени.

Неделями российские сухопутные войска обстреливали Харьков из минометов и артиллерии. Осада разрушила сотни зданий, заставила бежать сотни тысяч и остановила жизнь.

В полуденной темноте в вестибюле отеля Кожемяко описывает, как его подразделение вместе с регулярными украинскими военными участвует в контрнаступлении с целью оттеснить российские войска от Харькова.

«Я только что из Русской Лозовой», — говорит он о городе на линии фронта в нескольких милях к северу от Харькова. «Там был сильный обстрел. Мы сидели без возможности покинуть село. Собственно [батальон Хартиа] оттесняет противника все дальше и дальше от города. Это они сделали эти изменения».

Это они сделали эти изменения».

Контрнаступление отбросило российские войска к точке, где их обычная артиллерия больше не может поражать центр города.

«Сегодня ночью здесь упали три или четыре ракеты, и были огромные взрывы», — говорит Кожемяко, отмечая, что Россия все еще может запускать крылатые ракеты дальнего действия по Харькову или любому другому месту на Украине. «Это то, что они могут сделать, но они не могут теперь использовать обычную армейскую артиллерию».

Украинское контрнаступление севернее и восточнее Харькова фактически прорвало осаду города. Теперь люди возвращаются, некоторые предприятия вновь открываются, и даже система общественного транспорта снова начала работать по ограниченному графику.

Игорь Раша, 46-летний новобранец батальона «Хартия», до войны занимался строительным бизнесом. Он говорит, что он был захвачен российскими войсками. Джейсон Бобьен/NPR скрыть заголовок

переключить заголовок

Джейсон Бобьен/NPR

Игорь Раша, 46-летний новобранец батальона Хартия, до войны занимался строительным бизнесом. Он говорит, что он был захвачен российскими войсками.

Он говорит, что он был захвачен российскими войсками.

Джейсон Бобьен/NPR

Фермеры, плотники и фабричные рабочие записались в батальон

Технически батальон Хартиа представляет собой подразделение территориальной обороны, необходимость военного времени, которая исчезнет, когда война закончится. Большинство таких подразделений представляют собой группы местных мужчин, которые сидят на импровизированных блокпостах из мешков с песком. После вторжения правительство раздало многим из этих добровольцев винтовки вместе с инструкциями по приготовлению коктейлей Молотова.

Батальон Кожемяко «Хартия» — одно из таких добровольческих подразделений, на стероидах.

Под Харьковом новобранцы тренируются в пышных зеленых полях, усеянных белыми цветами.

Игорь Корнет, почти два десятилетия прослуживший в украинской армии, учит новобранцев атаковать окопавшуюся позицию противника. Он уволился из армии в звании подполковника, прежде чем вернуться в колледж, чтобы изучать сельское хозяйство и, в конце концов, работать с Кожемяко в «Агротрейд».

Он уволился из армии в звании подполковника, прежде чем вернуться в колледж, чтобы изучать сельское хозяйство и, в конце концов, работать с Кожемяко в «Агротрейд».

«Пехота есть пехота!» — говорит он с гордостью. И его работа состоит в том, чтобы превратить группу гражданских лиц в легкий пехотный батальон. Некоторым из мужчин подростки, другим под 50. Среди прочего, это плотники, фабричные рабочие и механики. Корнет говорит, что у него даже есть один экономист, которого он обучает драться. Большинство из Харьковской области. Некоторые из районов, в настоящее время оккупированных русскими.

«Мы не выиграем войну без пехоты», — заявляет Корнет. «Когда солдаты остаются здесь и говорят: «Я беру этот район!» мы можем сказать: «Да, мы берем это».

Вы можете сколько угодно бомбить место, говорит он, но до тех пор, пока вы не отправите пехотинцев на улицы, вы не сможете по-настоящему контролировать его.

Новобранцам выдаются бронежилеты, каски и автоматы АК-47. Они используют дроны-наблюдатели для наблюдения за полем боя. У подразделения есть собственные автомобили, оплачиваемые Кожемяко и еще несколькими состоятельными бизнесменами из Харькова.

Они используют дроны-наблюдатели для наблюдения за полем боя. У подразделения есть собственные автомобили, оплачиваемые Кожемяко и еще несколькими состоятельными бизнесменами из Харькова.

После базовой подготовки любой, кто не хочет идти на фронт, может уволиться и вернуться к прежней жизни. Но такое случается редко, говорит Корнет, и сила этих бойцов в их мотивации.

До вторжения 36-летний Сергей Дубинский был фермером. Он выращивал пшеницу, подсолнечник и чеснок. Теперь он собирается воевать на передовой. Он говорит, что не боится быть убитым.

«У меня есть жена и ребенок, — говорит Дубински. «Я хочу иметь возможность защищать их. Я хочу иметь возможность защищать свою страну. Чтобы мы могли делать то, что делали до войны».

Если он не встанет на борьбу с вторжением, «Кто еще нас защитит?»

Кожемяко отмечает, что такие подразделения территориальной обороны, как его, уполномочены только в соответствии с особым военным положением.

«Это специальный закон для военного времени. Как только военное время закончится, мы снова гражданские», — говорит он. Его пехотинцы могут вернуться к выращиванию пшеницы и строительству домов.

Как только военное время закончится, мы снова гражданские», — говорит он. Его пехотинцы могут вернуться к выращиванию пшеницы и строительству домов.

Кожемяко предсказывает, что это может быть долгая война. Но как только все закончится, говорит он, он снова станет генеральным директором.

«Сказание о Кожемяке» как произведение древнерусской литературы

Около тысячи лет назад стали появляться первые рукописи на Руси, авторами которых были в основном монахи — небольшое число грамотных людей. Одна из них, «Повесть временных лет», содержит описание истории славян, авторское отношение к происходящему.

Отражение жизненных событий

Никита Кожемяка — молодой умелец, упомянутый в «Повести временных лет», задушил его в одиночном противостоянии с врагом-печенегом. «Легенда о Кожемяке» — это история о злом Змее, который регулярно брал из каждого дома молодую красивую девушку и пожирал ее. Настала очередь отдать Змеиную дочь Змею. «Сказание о Кожемяке» отражает события, происходившие в те времена в жизни славян и враждебных степных хазар. Достаточно распространенным явлением был захват славян хазарами с последующей перепродажей их в рабство.

Достаточно распространенным явлением был захват славян хазарами с последующей перепродажей их в рабство.

Змея просто грабитель и захватчик, символизирующий хазар. Даже в финале «Повести о Никите Кожемяке» вспоминаются настоящие отношения с этим народом. Раздел земли и воды поровну между Кожемякой и Змеем изображает таможенную службу хазар на берегу Каспийского моря. Такой метафорой автор передал постоянную угрозу славянам со стороны хазарских племен. Поскольку длительные войны славян с хазарами заканчивались победой первых, следует думать, что «Сказание о Кожемяке» отражает именно финал отношений, то есть победу в X — начале XI века.

Богатыри

Вообще богатыри упоминаются впервые с тех пор, как князь Владимир стал привлекать охотничий северный народ для защиты славянских рубежей. Их было около двух-трех тысяч. Правда, слава о богатырской силе и удальи пришла гораздо позже, во времена татаро-монгольского ига; Затем в русский язык вошло слово «богатырь» («боги»).

Битва с печенегами

«Повесть временных лет» сохранила две легенды: о юноше, побившем печенежского силача, и о белгородском киселе. В первой («Сказание о Кожемяке») речь идет о том, как в противостоянии русичей и печенегов решающую роль сыграл матч двух силачей. Это были события 992. Только закончив войну с хазарами, Владимир вернулся на родину, но тут на другой стороне Днепра появились ненавистные печенеги. Прежде чем начать бой, они решили драться один на один. Если победит русский воин, война будет отменена, если победит печенег, она продлится три года. Противники поднялись по противоположным берегам реки Трубеж. Должна была состояться дуэль, но не было в стане Владимира Удальца, готового сразиться с печенежским воином. Владимир начал горевать, но воин подошел к нему со словами, что младший сын еще у него дома, который так силен, что однажды в гневе разодрал себе кожу, что тот смялся в руках.

На вопрос, сможет ли он победить печенега, юноша попросил испытать себя, ведя его на бой с разъяренным быком. Срочно привезли юношу в полк и пусть бык взбесит его железным ушибом. Молодой бык подошел к нему поближе и содрал с него шкуру с бока вместе с мясом. Битва началась. По сравнению с огромным и страшным печенежским воином русский мальчик очень терялся. Однако, как только оба воина схватились, юноша задушил печенега насмерть. Испуганные враги бежали, а на поле боя Владимир основал город Переяславль. Так говорит русская летопись «Повесть временных лет». «Сказание о Кожемяке» — одна из ее героических страниц.

Срочно привезли юношу в полк и пусть бык взбесит его железным ушибом. Молодой бык подошел к нему поближе и содрал с него шкуру с бока вместе с мясом. Битва началась. По сравнению с огромным и страшным печенежским воином русский мальчик очень терялся. Однако, как только оба воина схватились, юноша задушил печенега насмерть. Испуганные враги бежали, а на поле боя Владимир основал город Переяславль. Так говорит русская летопись «Повесть временных лет». «Сказание о Кожемяке» — одна из ее героических страниц.

С тех пор Никита Кожемяка стал героем многих легенд, который в доказательство своей могучей силы рвет сразу несколько сложенных бычьих шкур. Прошло время, и мифологизировался сюжет борьбы Кожемяки с печенегом — теперь это был бой со Змеем. Такая художественная обработка не была уникальной. В бессарабской версии Штефан Водэ также борется со Змеем (в первоначальной интерпретации — с Турком).

«Легенда о Кожемяке». Краткое повествование

Царская дочь, унесенная Змеем в свою пещеру, не была ими съедена, как и другие девушки, благодаря своей неописуемой красоте. Змей вместо того, чтобы есть, взял ее в жены. Узнав от него, что сильнее Змея только некий юноша Никита Кожемяка, девушка передает эту информацию отцу, написав записку и привязав ее к шее собаки, что она привязана сзади. И тогда царь издает приказ найти Кожемяка и просить идти на бой со Змеем. Увидев, что к нему пришли царские послы, Кожемяка со страху разорвал двенадцать шкур, которые скомкал в руках. Удрученный тем, что из-за этого он понесет огромные убытки, юноша сначала отказался спасать принцессу. Тогда к нему приводили сирот, оставшихся без родителей из-за проклятого Змея. Юноша, тронутый их горем, после недолгой подготовки идет к Змею и убивает его. Это история юного Кожемяка, победившего Змея.

Змей вместо того, чтобы есть, взял ее в жены. Узнав от него, что сильнее Змея только некий юноша Никита Кожемяка, девушка передает эту информацию отцу, написав записку и привязав ее к шее собаки, что она привязана сзади. И тогда царь издает приказ найти Кожемяка и просить идти на бой со Змеем. Увидев, что к нему пришли царские послы, Кожемяка со страху разорвал двенадцать шкур, которые скомкал в руках. Удрученный тем, что из-за этого он понесет огромные убытки, юноша сначала отказался спасать принцессу. Тогда к нему приводили сирот, оставшихся без родителей из-за проклятого Змея. Юноша, тронутый их горем, после недолгой подготовки идет к Змею и убивает его. Это история юного Кожемяка, победившего Змея.

Второй вариант

Другой пересказ содержит другую версию развития событий. Побежденный Змей просит у Кожемяки пощады и передела земли, на что Никита соглашается. Змей, запряженный в плуг, начинает бороздить землю от города Киева до Каспийского моря. Разделив землю, Змей решает разделить море. Загнав змея на глубину, Кожемяка там его топит, тем самым освобождая людей от злодея. По преданию, и по сей день видны прослои, проложенные Змеем. Люди их не трогают, оставляют на память о непобедимом Никите Кожемяке.

Загнав змея на глубину, Кожемяка там его топит, тем самым освобождая людей от злодея. По преданию, и по сей день видны прослои, проложенные Змеем. Люди их не трогают, оставляют на память о непобедимом Никите Кожемяке.

Отличия былин от летописей

«Сказание о Никите Кожемяке» (в украинском варианте — о Кирилле Кожемяке) — летопись. Хотя это герой не только летописный, но и былинный. Между летописью и былиной есть и существенные различия, и сходные черты. Общие:

- Противник требует выставить на дуэль молодого человека, но не одного.

- На дуэли не силач, богатырь, а юноша есть юноша.

- О молодом человеке сообщает его отец.

- Враг всегда герой великой силы и огромных размеров.

- Враг заранее торжествует, но оказывается побежденным.

Отличия:

- Главный герой — профессиональный боец, а герой летописи — простой ремесленник. Он побеждает только из-за своих изношенных рук.

- В анналах события всегда привязаны к историческому контексту.