Анализ романа «Отцы и дети» (И. С. Тургенев)

Мастерство Тургенева — сжатость во времени, лаконичность, концентрация смысла, четкие психологические портреты, не нарочитое проповедование, а точная формулировка вопросов – все это лучшим образом выразилось в романе «Отцы и дети», написанном накануне отмены крепостного права, в момент раскола интеллигенции на две части: революционеров-разночинцев и аристократов-консерваторов. Многомудрый Литрекон в своем разборе книги выразил самое главное об идейно-тематическом многообразии работы.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр и направление

- 3 Композиция

- 4 Смысл названия

- 5 Суть и конфликт

- 6 Главные герои и их характеристика

- 6.1 Система образов

- 6.2 Семья Кирсановых

- 6.3 Евгений Базаров

- 6.4 Анна Одинцова

- 7 Темы и проблемы

- 7.1 Противостояние поколений и сословий

- 7.2 Любовь

- 7.3 Дружба

- 7.4 Природа и пейзаж

- 7.

5 Нигилизм

5 Нигилизм - 7.6 Психологизм Тургенева

- 8 Главная мысль

- 9 Вывод

- 10 Критика

История создания

Кому посвящен роман? Как известно, он посвящается памяти В. Г. Белинского, известного литературного критика того времени. Это посвящение вовсе не случайно, ведь Виссарион Григорьевич был ярчайшим представителем нового сословия, которое громко заявило о себе в общественной и интеллектуальной жизни страны.

Борьбу двух сословий, положенную в основу романа «Отцы и дети», можно проследить на многих аспектах жизни писателя. «Современник», которым теперь владел Некрасов, раскололся на две части — радикально настроенных революционеров и приверженцев постепенных реформ. Добролюбов, представитель первых, был поддержан Некрасовым, что послужило причиной ухода Тургенева из редакции. Уход был эмоционально тяжелым, так как этот журнал был своеобразной трибуной для мыслящих людей того времени.

Тургенев отличался тем, что создавал образы крестьян и мещан, как глубоких и сложных личностей.

Молодой человек (человеку средних лет): В вас было содержание, но не было силы.

Человек средних лет: А в вас — сила без содержания.

Этот эпиграф к первой редакции позже был снят, так как из него понятно — последнее слово за дворянином. Это упрощает авторский замысел, делая его однобоким, хотя на самом деле Тургенев симпатизирует Базарову, он его любит и создает такой психологический портрет, чтобы и читатель в него влюбился. В характере Базарова отразились черты многих радикально-настроенных демократов того времени.

Замысел романа приходит Тургеневу в Англии, работа над ним идет в Париже, а завершается и издается он в России. Суммарно писатель работал над «Отцами и детьми» 2 года — с 1860-1862.

Стоит также обратить внимание на исторический фон. Именно в 1859 г, в мае Базаров и Кирсанов приезжают к отцу второго в имение. Это момент становления новой политической России — происходит раскол: либералы-дворяне и демократы-разночинцы. Это время болезненно пограничного, кризисного состояния общества. Вся Россия охвачена горячкой преобразований — никто не хочет казаться отставшим от новых течений.

В стране, особенно в деревне, царит экономический кризис — нищета, голодные крестьяне, разруха. Такие картины родного края предстают перед Аркадием сразу по приезде в имение отца. Вскоре мы узнаем, что дела с хозяйством у Кирсановых обстоят плохо.

В 1861 отменят крепостное право. Получается, век дворянства — в прошлом? Их «песенка спета», как говорит Базаров? Да! И автор подтверждает это фразой:

Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. (Из письма Случевскому)

Тургенев прямо не высказывает свою позицию в тексте, вместо этого он предлагает «сливкам» двух сословий обосновывать и защищать свои позиции.

Жанр и направление

Жанр: роман, изначально задуманный, как повесть. От повести там действительно много — сосредоточение действия вокруг одного героя, выделение кульминационных моментов содержания, концентрированность содержания, сжатость во времени — все действие умещается в 2 месяца.

Направление: критический реализм. Своеобразие направления в том, что огромное влияние уделено внутреннего миру человека, развивающемуся в обществе. Мы можем проследить эволюцию героев, подверженных новым веяниям.

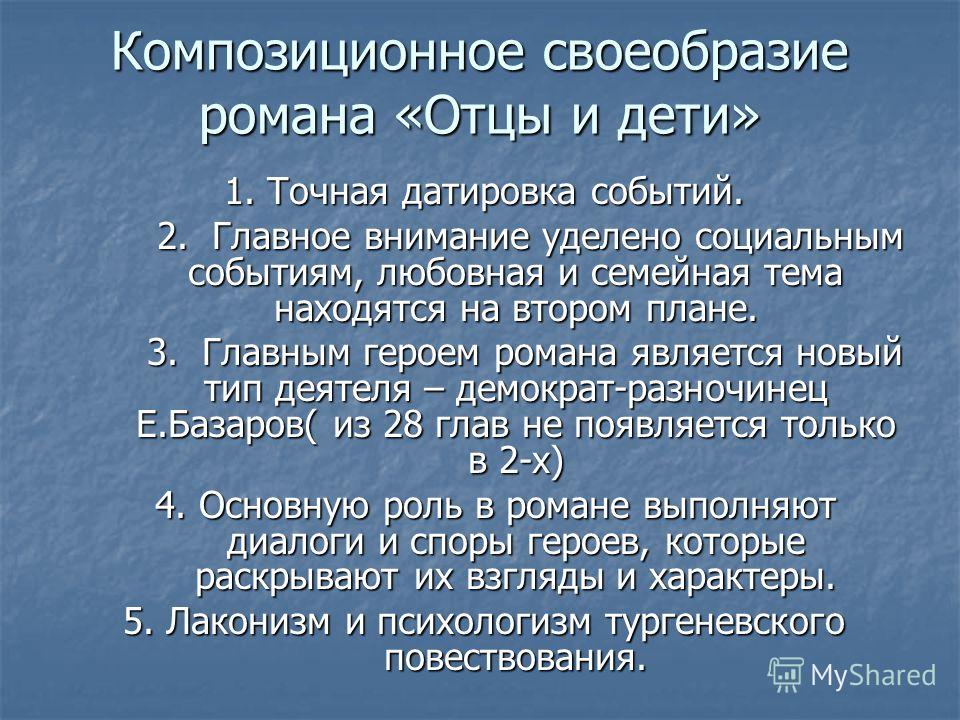

Композиция

В основе композиции романа — антитеза. По принципу контраста показаны отношения Базарова и Павла Петровича, Аркадия и Базарова, братьев Кирсановых, Базарова и других «прогрессистов», мира дворянства и мира чиновничества и т. д.

Экспозицией романа служат картины России, видимые Аркадием по возвращению из Петербурга. Автор сразу помещает читателя в среду того времени, что помогает нам понять контекст произведения, его исторический фон. Этот художественный прием уже дает нам понять, старый мир, несмотря на авторитетность, не справляется с насущными проблемами России, поэтому на смену ему грядет новая сила.

Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках.

В композиционном плане роман делится на 3 части — изложение взглядов, проверка на прочность, смерть:

- Первая часть — знакомство антагонистов — Базарова и Павла Петровича. Благодаря точности тургеневских портретов и концентрации внимания на маленьких жестах, мы сразу пониманием их отношение друг другу, а позже они делятся своими мнениями, и мы понимаем — Базаров грубоватый нигилист, Павел Петрович — аристократ.

- Вторая часть — проверка идей героев на прочность. Любовь, дружба, отношения с семьей. Выдержит ли нигилизм Базарова все эти испытания?

- Третья часть — подведение итогов. Приятели возвращаются в деревню отца, где окончательно отдаляются друг от друга. Базаров остается один.

Потом эта последовательность повторяется еще раз. За время отсутствия героев в каждой локации, они заметно меняются. Например, из Марьино Базаров и Кирсанов уезжают приятелями, а возвращаются уже отдаленными друг от друга, совершенно разными людьми.

Потом эта последовательность повторяется еще раз. За время отсутствия героев в каждой локации, они заметно меняются. Например, из Марьино Базаров и Кирсанов уезжают приятелями, а возвращаются уже отдаленными друг от друга, совершенно разными людьми.Смысл названия

Почему автор назвал свой роман именно так? Выше мы еще ни слова не сказали о буквальном противостояние отцов и детей, то есть младшего поколения и старшего, хотя это вопрос вечный. Младшее поколение волей-неволей отрицает старшее. Таков закон отрицания отрицания. То есть когда придет третье поколение, оно будет усовершенствованным первым. В романе отцы — Кирсановы и Базаровы старшие, дети — Аркадий и Евгений Базаров. Это частный конфликт, представленный разногласиями Кирсановых и Базарова.

Однако частный конфликт перетекает в конфликт глобальный. Конфликт двух сословий, где отцами представлено дворянство, а детьми — разночинцы. Герои остаются те же, но они изображены на большом фоне второстепенных персонажей. Одинцова с сестрой Катей, Колязин, Кукшина — дворяне, Ситников — разночинец. Но автор позволяет именно сливкам двух сословий защищать свои интересы: «Если таковы сливки, то каково же молоко?». Это действительно прослеживается в тексте, Базаров — сливки, а вот Ситников уже — молоко. Такие же дела с Кирсановыми-старшими и Кукшиной.

Одинцова с сестрой Катей, Колязин, Кукшина — дворяне, Ситников — разночинец. Но автор позволяет именно сливкам двух сословий защищать свои интересы: «Если таковы сливки, то каково же молоко?». Это действительно прослеживается в тексте, Базаров — сливки, а вот Ситников уже — молоко. Такие же дела с Кирсановыми-старшими и Кукшиной.

Таким образом, название романа двойственно и, удивительным образом, отражает сразу 2 смысла. Конфликт поколений и конфликт сословий. Таков смысл заглавия, данного Тургеневым.

Суть и конфликт

Выше мы выяснили, что конфликт имеет два аспекта — борьба поколений и борьба сословий. Примечательно и замечательно то, что представлена борьба двух поколений внутри каждого сословия.

Сравним два сословия на примере старшего поколения. Тут явно проигрывают родители Базарова, уступая место старшим Кирсановым. Дворянство в дамках.

Теперь сравним младшее поколение — тут однозначно разночинец Базаров превосходит всех молодых представителей дворянства — Аркадий проигрывает ему в мужестве, уме и стойкости позиций. Кукшина вообще дана как некий карикатурный образ, чтобы подчеркнуть несостоятельность нигилистических идей в современном обществе.

Кукшина вообще дана как некий карикатурный образ, чтобы подчеркнуть несостоятельность нигилистических идей в современном обществе.

Отнюдь не последнюю роль играет внутренний конфликт Базарова. Некоторые литературоведы, например, Дмитрий Быков, вообще ставят этот конфликт на первое место. Действительно, как мы видим по композиции, проверке идей Базарова на прочность выделена целая вторая часть романа, а в третьей части мы и вовсе наблюдаем в основном за жизнью Евгения. После твердой уверенности в своих идеях, герой встречается с Одинцовой, где уже считает, что, может быть, правда «каждый человек – загадка», затем начинает заниматься самокопанием, потом он уже лучше понимает Павла Петровича, а затем Базаров умирает. Нигилизм не выдержал.

«Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель» — пишет Тургенев.

Главные герои и их характеристика

Система образов

Система образов в романе построена на антитезе. Противопоставление отцов и детей, дворянства и разночинцев. Автор сталкивает героев в разных ситуациях, чтобы проверить их взгляды на прочность. Также в системе образов есть второстепенные персонажи, которые служат карикатурой, как бы кривым зеркалом персонажей главных. Например, Кукшина и Ситников – показатель несостоятельности идей Базарова, их опошленный вид.

Противопоставление отцов и детей, дворянства и разночинцев. Автор сталкивает героев в разных ситуациях, чтобы проверить их взгляды на прочность. Также в системе образов есть второстепенные персонажи, которые служат карикатурой, как бы кривым зеркалом персонажей главных. Например, Кукшина и Ситников – показатель несостоятельности идей Базарова, их опошленный вид.

- К отцам относятся: Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы, Василий Иванович и Арина Власьевна Базаровы

- К детям относятся: Базаров, Аркадий, Ситников, Одинцова и сестра Катя, Кукшина.

- К дворянам относятся: братья Кирсановы, Одинцова, Кукшина, Аркадий.

- К разночинцам: Базаров, Ситников, родители Базарова.

Семья Кирсановых

Изображение дворянской семьи привычно для романов Тургенева. Писатель сам выходец из дворянства, он симпатизирует Кирсановым, хоть и пишет о них с легкой иронией. Он знает их привычки, манеры, чувства. Он их любит, пусть и считает не передовым классом современного общества. Ключевая деталь — в романе представлены лучшие дворяне, как, собственно, и лучшие разночинцы.

Ключевая деталь — в романе представлены лучшие дворяне, как, собственно, и лучшие разночинцы.

Павел Петрович — аристократ, «светский лев», твердая и надменная натура. Он весь составлен из принципов, «принсипов», как сказал бы сам Павел Петрович. Он честен и справедлив, практичен и имеет высокое чувство собственного достоинства. Он никогда не позволил бы себе связи с женщиной из низшего сословия, поэтому Николаю Петровичу так сложно признаться брату в чувствах к Фенечке. Павел Петрович — отнюдь не главный носитель дворянской культуры (эта роль отводится Николаю Петровичу), он носитель европейской цивилизации, ему чужды нравы простого люда, а весь его патриотизм достаточно поверхностен (уезжая за границу, он, например, приобретает пепельницу в виде лаптя). Огромную роль в его жизни сыграла любовь к Княгине Р, ради нее он пожертвовал карьерой, а после разрыва с ней, чувствовал себя полностью опустошенным.

Николай Петрович — самый лиричный из всех персонажей, добродушный, мягкий. Эстет, любящий Гёте, Пушкина, Шиллера, играющий на виолончели и фортепиано, ценящий природу — он вызывает симпатию и у писателя, и у читателя. Что до его портрета, он был «хроменький», с приятными, немного грустными глазами. Даже в свои 44 года он иногда краснеет и много стыдится. Он – главный представитель дворянской культуры, именно он занимается земледелием, общается с народом, но дела у него не клеятся — он совершенно непрактичен. Сирень и акации, которыми Николай Петрович мечтает засадить свой новый дом, самые романтичные цветы, широко используемые для изображения дворянской усадьбы в русской литературе. Николая Петровича ждет в романе то самое простое счастье — семейная жизнь с дочерью экономки Фенечкой. Он долго скорбел по своей жене и не мог изменить ее памяти, но, заручившись поддержкой сына, а вскоре и брата, женится на Фенечке.

Эстет, любящий Гёте, Пушкина, Шиллера, играющий на виолончели и фортепиано, ценящий природу — он вызывает симпатию и у писателя, и у читателя. Что до его портрета, он был «хроменький», с приятными, немного грустными глазами. Даже в свои 44 года он иногда краснеет и много стыдится. Он – главный представитель дворянской культуры, именно он занимается земледелием, общается с народом, но дела у него не клеятся — он совершенно непрактичен. Сирень и акации, которыми Николай Петрович мечтает засадить свой новый дом, самые романтичные цветы, широко используемые для изображения дворянской усадьбы в русской литературе. Николая Петровича ждет в романе то самое простое счастье — семейная жизнь с дочерью экономки Фенечкой. Он долго скорбел по своей жене и не мог изменить ее памяти, но, заручившись поддержкой сына, а вскоре и брата, женится на Фенечке.

Аркадий Кирсанов. Молодой Аркадий похож на своего отца. Он сентиментален, добр, романтичен. Тонкая душа его любит природу и искусство. Он имеет достаточно быстрый ум, не твердый, но гармоничный характер. Аркадий очень быстро поддается влиянию Базарова, но потом понимает – он совсем не нигилист. Подумать только, он даже верит в брак.

Он имеет достаточно быстрый ум, не твердый, но гармоничный характер. Аркадий очень быстро поддается влиянию Базарова, но потом понимает – он совсем не нигилист. Подумать только, он даже верит в брак.

«Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал» — говорит ему Базаров.

Аркадия ждёт такое же просто семейное счастье, как и его отца. Они поженятся с Катей в один день вместе с Николаем Петровичем и Фенечкой.

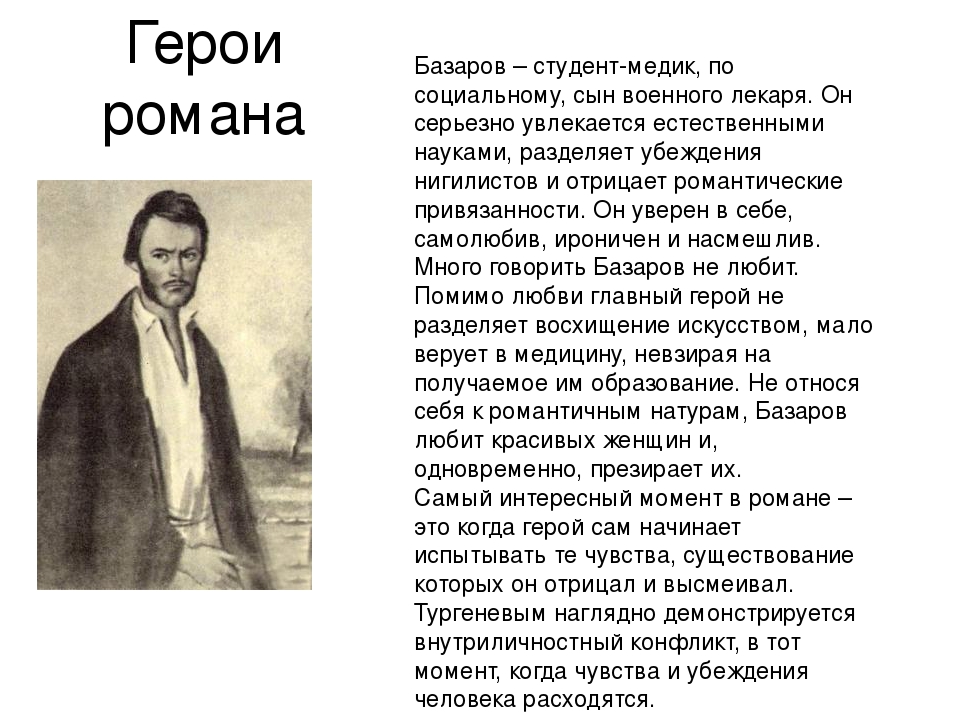

Евгений Базаров

Прежде они были просто болванами, а теперь они вдруг стали нигилисты.

Философия Базарова, смелая и страшная, отрицающая все на своём пути, и название ей – нигилизм. Он отрицает любые принципы, устои, традиции, авторитеты, общественное мнение. Любовь между мужчиной и женщиной — физиология; культура, религия, философия – «романтизм, чепуха, гниль, художество»; человек — биологический организм и только.

Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Отдельно поговорим о нигилизме Базарова в проблематике романа.

Прототип Базарова – молодой провинциальный врач, как-то встретившийся Тургеневу. В нем писатель увидел едва нарождавшийся нигилизм.

Что до характера Базарова, он мужественен, полон «грубой монгольской силы», энергичен и твёрд характером. Он деятелен и готов бороться, правда, вся проблема его в том, что он не знает, за что бороться, сначала он «место расчищает». Он произносит эту фразу в ответ на кирсановское:

Вы все отрицаете или, выражаясь точнее, все разрушаете. Да ведь надобно же и строить.

Базаров всегда оппонент, его не волнует мнение других. В спорах с Павлом Петровичем он всегда спокоен, в то время как противник нервничает.

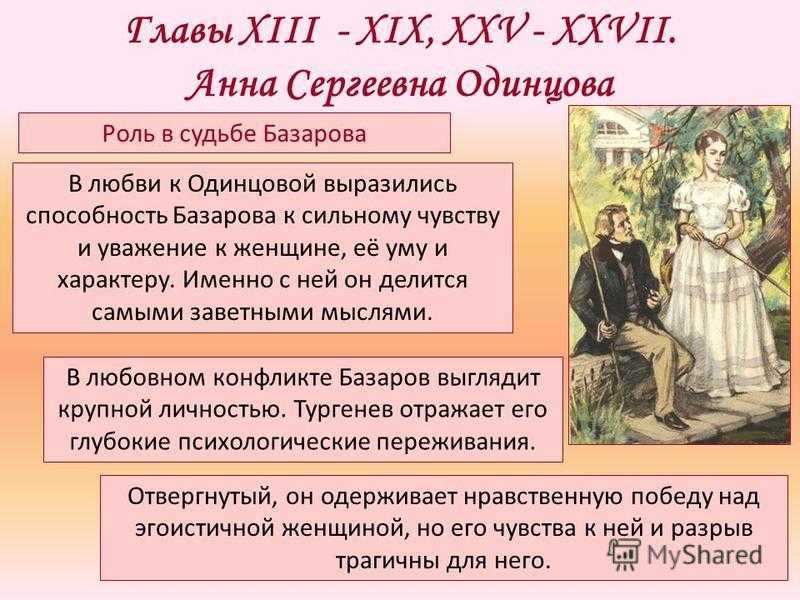

Анна Одинцова

Этот персонаж удивительным образом совмещает в себе аристократическое начало и суровый жизненный опыт, внешнюю красоту и пытливый ум. Она была холодна и спокойна, полна какой-то таинственной силы. Даже Базаров, нигилист, спустя месяц знакомства произносит:

Может быть, точно, всякий человек – загадка.

Да хотя вы, например.

Именно Анна Сергеевна показывает Базарову, что «чувства связывают не менее крепко, чем насилие и диктат».

Темы и проблемы

Темы и проблемы романа определяются конфликтами, соответственно, в романе 2 основные темы и в то же время проблемы — тема поколений и тема сословных различий, на них строится и достаточно объемная проблематика романа.

Противостояние поколений и сословий

Тема поколений и проблема непонимания отцов и детей. Они отражены даже в заглавии романа. Новое поколение неизменно отрицает старое, таков закон жизни, и это мастерски отражено в романе. На долю любого поколения выпадают новые идеи, которые в основном поддерживаются молодыми. В романе особенно острый момент — 1860 год, время настоящего раскола общества, где не только отцы не понимают детей, но и вообще никто никого до конца не понимает. Классическая ситуация в борьбе поколений — одни за устои и принципы, другие за революцию и новшества. Показательны тут 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Показательны тут 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Тема сословных различий и проблема их столкновения. Глобальный конфликт романа — сословные различия. Это показано даже через описания одежды, портреты и речь, подробнее об этом поговорим под заголовком «Психологизм романа». Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антагонисты. Аристократ-либерал и разночинец-демократ. Один выступает за постепенные реформы, второй за срочные меры. Однако нет у Базарова никакой программы, что отличает его от тогдашних народников, он не революционер в политическом смысле этого слова. Его политическая позиция достаточно расплывчата и лишь наполнена ненавистью к режиму. Проблема же Кирсанова в закостенелости и нежелании рушить стереотипы в своей голове. Дворянство имеет преимущества — благородство, ум, опыт, но не имеет того стремления к справедливости, которое есть у демократов.

Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антагонисты. Аристократ-либерал и разночинец-демократ. Один выступает за постепенные реформы, второй за срочные меры. Однако нет у Базарова никакой программы, что отличает его от тогдашних народников, он не революционер в политическом смысле этого слова. Его политическая позиция достаточно расплывчата и лишь наполнена ненавистью к режиму. Проблема же Кирсанова в закостенелости и нежелании рушить стереотипы в своей голове. Дворянство имеет преимущества — благородство, ум, опыт, но не имеет того стремления к справедливости, которое есть у демократов.

Социально-нравственные темы и проблемы тоже представлены в романе.

Любовь

Любовь — одно из жизненных испытаний, которые выпали Базарову на втором событийном кругу романа. Поначалу он не принимает любовь, отрицает смысл брака, считает чувства между мужчиной и женщиной лишь физиологической потребностью. Но именно чувства к Анне Сергеевне буквально рушат всю его жизненную концепцию. Он понимает, что жизнь устроена намного сложнее, чем он себе представляет, он обнаруживает в себе тот самый пресловутый «романтизм». Познакомившись с Одинцовой, он готов отказаться от одиночества, сбежать от него и полностью отдаться любви. Однако он получает отказ, но не унижается перед возлюбленной и уезжает. Действительно, Базаров не мог быть счастлив в любви и браке, это означало бы отказ от нигилизма, от движущей силы его личности. Но неразделенная любовь разрушает Евгения изнутри, он начинает копаться в себе, и этот глубокий самоанализ вводит его в депрессию. Перед смертью он все же просит визита Одинцовой, любовь умирает с ним.

Познакомившись с Одинцовой, он готов отказаться от одиночества, сбежать от него и полностью отдаться любви. Однако он получает отказ, но не унижается перед возлюбленной и уезжает. Действительно, Базаров не мог быть счастлив в любви и браке, это означало бы отказ от нигилизма, от движущей силы его личности. Но неразделенная любовь разрушает Евгения изнутри, он начинает копаться в себе, и этот глубокий самоанализ вводит его в депрессию. Перед смертью он все же просит визита Одинцовой, любовь умирает с ним.

Печальная, разрушающая любовь играет ключевую роль в жизни Павла Петровича, ради любви он пожертвовал и карьерой, и статусом. Уход его возлюбленной Княгини Р — главная жизненная драма Кирсанова, после разрыва он «уже не мог попасть в прежнюю колею».

Счастливая любовь, конечно же, тоже присутствует в романе. Николай Петрович был счастлив в браке, а, овдовев, долго не мог предать память жены и заново жениться. Однако, встретив Фенечку, несмотря на различия положений в обществе, женится на ней и остается счастлив в браке. Тоже семейное счастье ждет и его сына. Аркадий влюбляются в Катю, сестру Одинцовой. Они оба — романтические, возвышенные личности, любящие природу и музыку. Отец и сын сыграли свадьбы в один день.

Тоже семейное счастье ждет и его сына. Аркадий влюбляются в Катю, сестру Одинцовой. Они оба — романтические, возвышенные личности, любящие природу и музыку. Отец и сын сыграли свадьбы в один день.

Дружба

Множественные сочинения, написанные на тему дружбы между Базаровым и Кирсановым, априори не имеют смысла. Базаров, как нигилист, отрицает само понятие дружбы. Их отношения можно назвать приятельскими, не более. Изначально их общение было обречено на крах, Аркадий «чуть не молится» на Базарова, но в душе он совсем не нигилист. Разрыв их интересов и характеров вскоре приводит и к окончательному разрыву между приятелями. «Он хищный, а мы с вами ручные» — подводит итог Катя.

Природа и пейзаж

Природа — могущественная сила, символ вечности. Последняя сцена романа, могила Базарова с растущими на ней цветами олицетворяет всю мелочность человека перед вечностью. Природа имеет такую силу, которой не может обладать ни один живой организм, в ней растворяются все конфликты человечества.

Примечательно то, что те герои, которых очаровывала магическая сила природы, которые понимали ее красоту, обретают истинное счастье.

Пейзажи романа, в основном — картины обнищавшей деревни. Изображение села с его голодными мужичками и жадно пожирающими траву коровами, присутствует еще в экспозиции. Это помогает погрузить читателя в атмосферу того времени.

Нигилизм

Если личностный конфликт Базарова мы ставим на первое место, как делают это некоторые литературоведы, то и проблема нигилизма выходит на первый план. Мы уже выяснили, что нигилист не признает авторитетов и ни с кем не считается. Но свое то мнение у него есть? Проследим это на диалогах героев.

«В России нет ни одного гражданского постановления, которое не заслуживало бы критики» — декларирует Базаров. Но сталинское «критикуешь-предлагай» не работает в случае с ним. Мы можем лишь догадываться, есть ли у него реальные политические планы, потому что эта сторона жизни Евгения намеренно не освещена.

Предметом гордости для Базарова является то, что «его дед землю пахал». Он чувствует себя близким народу, по крайней мере, ближе, чем европейский Павел Петрович. Он, кстати, отмечает, что патриархальность России и религиозность – несомненные плюсы. Базаров другого мнения. И ту, и другую, вслед за Пушкиным, надо сбросить с Парохода современности!

Он чувствует себя близким народу, по крайней мере, ближе, чем европейский Павел Петрович. Он, кстати, отмечает, что патриархальность России и религиозность – несомненные плюсы. Базаров другого мнения. И ту, и другую, вслед за Пушкиным, надо сбросить с Парохода современности!

Психологизм Тургенева

Внешность героев в романах Тургенева играет огромную роль при создании образа персонажа. Он каждому буквально рисует психологический портрет из отличительных внешних черт, одежды, жестов, мимики.

Смотрите, как он описывает Базарова в самом начале романа, когда читатель с ним ещё не знаком:

Длинное и худое лицо, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, большими зеленоватыми глазами. .<. .> спокойная улыбка, тонкие губы..

Плебейское происхождение (длинное и худое лицо) вкупе со спокойной улыбкой и хищными зелёными глазами и заострённым носом – больше нам и не надо ничего знать о Базарове. Одет он был в какой-то балахон, что говорит о его безразличии к внешнему виду.

Теперь очередь его антагониста, Павла Петровича. Его черты лица правильные, тонкие, четкие, с невероятными глазами. Он являл собой воплощение породистости. Описанию одежды отведено много букв – это важно, потому что это важно для Кирсанова. Одет он (в деревне!) в английский костюм – что символизирует хороший вкус и аристократизм в крови.

Речь героев характеризует их не хуже портретов и свидетельствует о положении в обществе. У каждого героя своя отличительная особенность. Павел Петрович говорит «эфто», «принсип», часто переходит на французский и говорит с «леденящей вежливостью». Базаров говорит отрывисто и афористично: «Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои», -также он любит разные пословицы и поговорки, ещё бы «его дед землю пахал», он хочет подчеркнуть своё родство с народом. Вот и сталкиваются два героя: один, выводящий из себя своей непоколебимой вежливостью, второй – своей отрывистостью интонаций.

Отец Базарова, напротив, часто хочет показать свою принадлежность к высшего обществу и говорит очень вычурно. Это кажется смешным.

Это кажется смешным.

Речь простых мужиков полна брани и ошибок, так Тургенев показывает их необразованность и неспособность быть полноценной частью переворота, происходящего в стране. В сословном споре, народ, как завещал Некрасов, «безмолвствует». Забавный каламбур на тему речи.

Аркадий «говорит красиво», чем так бесит Базарова. Он любит звонкую фразу, речевые обороты. Спор о языке, кстати, стал их первым разногласием. Справедливо заметить, что Базаров перед смертью тоже вдруг заговорил красиво: «Дуньте на умирающую лампаду».

Главная мысль

Мы рассказали так много, что читатель должен сам вычленить для себя основную идею. Тут решающую роль играет конфликт, который вы ставите для себя на первое место.

Если конфликт между поколениями, то смысл книги – показать естественность этого процесса, ведь, пройдя через некоторые трудности, дети начинают понимать отцов, а их идейные разногласия становятся мелочами в масштабах всей жизни.

Если основным для вас является конфликт сословий – то вам на суд были выставлены лучшие представители обоих, автор убил и того, и того. То есть, будущее покажет. Конечно же, Павел Петрович жив-здоров в Европе, но он «мертвец», об этом недвусмысленно пишет Тургенев.

То есть, будущее покажет. Конечно же, Павел Петрович жив-здоров в Европе, но он «мертвец», об этом недвусмысленно пишет Тургенев.

Если внутренний конфликт Базарова с его нигилизмом кажется вам важнее остальных, то основная мысль в том, что Евгений все-таки умирает. Совершенно нелепая смерть, она нужна лишь, чтобы показать, нигилизм пока невозможен. В русской классике будут продолжать развивать идею нигилизма, особенно в творчестве Достоевского мы найдём много новых воплощений Евгения.

Вывод

Мораль сей басни такова:

- Проблема поколений вечна и это о,кей. На историческом фоне она лишь видна сильнее.

- Либералы или демократы – один черт, мертвы оба. Поэтому однозначно ставить на кого-то нельзя, Россия слишком мощна и многообразна для однозначных и резких решений.

- Любовь — страшная сила, способная как рушить жизни, так и спасать их. Вот, о чем заставляет задуматься Тургенев.

- Нигилизм — штука сложная и в обществе нигилистам выжить непросто.

Рискнем заявить, что актуальность роман не потеряет никогда, потому что проблема поколений принадлежит к темам вечным. Отцы будут всегда, дети тоже. Да и вся проблематика романа, за исключением ее социально-политической части, все ещё применима к современному обществу.

Критика

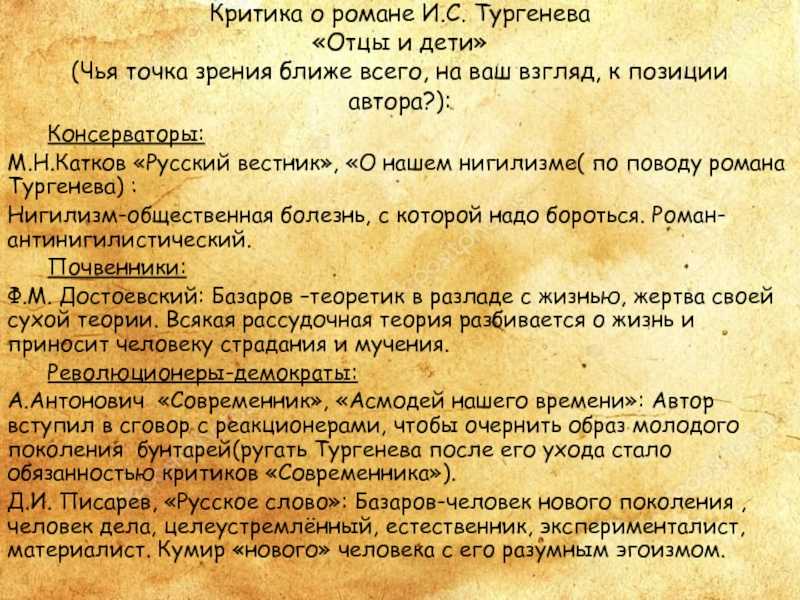

Критика разделилась на две части. Первые прогрессивные рецензенты считали, что Тургенев поддерживает «отцов» и унижает «детей». Вторая половина считает роман прекрасно написанным с разных точек зрения, решающим и философские, и социальные проблемы. Приведем некоторые детали, которые критики упоминают в своих статьях.

Скабичевский заявил, что писатель поставил перед собой задачу: сравнить жизненные философии отцов и детей и показать, что философия детей противоестественна и обречена на гибель, но Тургенев, по мнению рецензента, с этой задачей не справился.

Жуковский считал, что Тургенев не имел такой силы влияния на общество, как Добролюбов, поэтому хотел ему отомстить. Так создается образ Базарова, а чтобы было обиднее, он обзывает его нигилистом и в конце убивает.

Так создается образ Базарова, а чтобы было обиднее, он обзывает его нигилистом и в конце убивает.

Анненков же считал, что Тургеневу удалось создать публичную проповедь.

Писарев полагал, что истинный посыл романа — это вопрос молодым людям — кто они и что собой представляют? Писатель принадлежит к дворянским «отцам», он понимает только Кирсанова. А вот Базарова только пытается понять. Этим вопросом задавалась вся старшая часть России. Молодые, чего вы хотите?

Любопытную и очень гармоничную характеристику романа предложил Страхов:

Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате.

И так во всем.

Автор: Анастасия Чернышева

Анализ романа Отцы и дети Тургенева

- Сочинения

- По литературе

- Тургенев

- Анализ романа Отцы и дети

История создания

Иван Сергеевич Тургенев — мастер создания романов в русской литературе, он написал их шесть, вершиной его творчества стал роман «Отцы и дети». Над ним писатель работал в 1859-1861 годах, в печати он появился в 1862 году. Свое произведение автор посвятил другу молодости Белинскому.

Над ним писатель работал в 1859-1861 годах, в печати он появился в 1862 году. Свое произведение автор посвятил другу молодости Белинскому.

Жанр

Это роман, в котором действует большое количество действующих лиц, разветвленный сюжет.

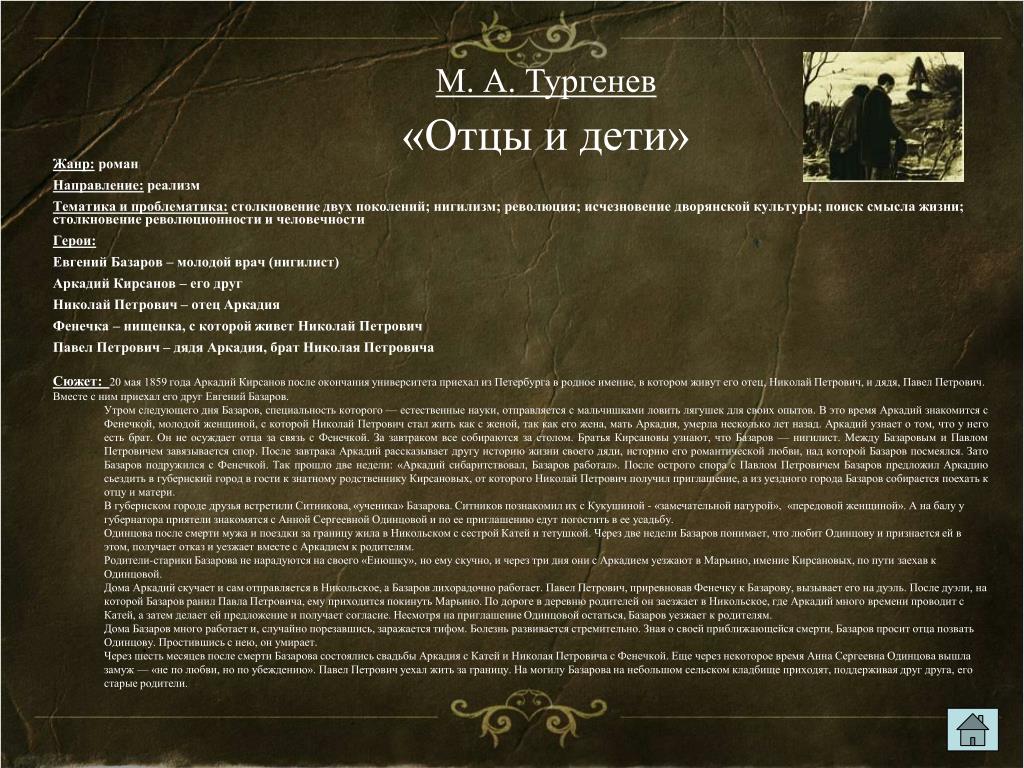

Сюжет и тема

Одной из отличительных черт Тургенева – писателя – острое чувство нового. Это может быть новый герой или новое явление в общественной жизни. В период подготовки крестьянской реформы остро был поставлен вопрос о путях ее проведения. Общество разделилось на «отцов» и «детей». На смену герою-дворянину приходит герой – разночинец, исповедующий новые политические взгляды. Им в романе становится Евгений Базаров, который относится к новому политическому движению, получившему название нигилизм. В переводе на русский язык нигилизм – это отрицание.

Два друга Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов после завершения учебы едут по приглашению Аркадия в Марьино, деревню его отца. Кроме Николая Петровича здесь живет его старший брат Павел Петрович. И если читатель отмечает стремление Николая Петровича как-то понять молодое поколение, то Павел Петрович — яростный защитник старых порядков. Идеологический поединок между ним и Базаровым не заставил себя ждать. За ужином вспыхивает спор, в котором стороны формулируют свои идейные позиции по основным вопросам политической жизни страны. Это аристократия и ее роль в обществе, крестьянство, наука, природа и искусство. Для нашего героя почти все подлежит либо отрицанию, либо глубокому анализу.

И если читатель отмечает стремление Николая Петровича как-то понять молодое поколение, то Павел Петрович — яростный защитник старых порядков. Идеологический поединок между ним и Базаровым не заставил себя ждать. За ужином вспыхивает спор, в котором стороны формулируют свои идейные позиции по основным вопросам политической жизни страны. Это аристократия и ее роль в обществе, крестьянство, наука, природа и искусство. Для нашего героя почти все подлежит либо отрицанию, либо глубокому анализу.

Жизнь на ферме, так на новый лад ее называет Николай Петрович, продолжается. Аркадий предается наслаждениям сельской жизни, а Евгений много работает. Письмо дальнего родственника вынуждает наших героев отправиться в путешествие, в ходе которого Базаров знакомится с Анной Сергеевной Одинцовой и понимает, что любовь отрицанию не подлежит, она существует.

Попутно читатель знакомится с родителями Базарова, к ним герои заезжают по пути. Именно там состоится серьезный разговор героев и идеологическая размолвка. Евгений прямо говорит Аркадию об их разных дорогах.

Евгений прямо говорит Аркадию об их разных дорогах.

Вернувшись в Марьино, Базаров делает попытку продолжить жить по-старому. Но, увы, неосторожный поцелуй Фенечки становится причиной дуэли с Павлом Петровичем. Он ранен, а Базаров вынужден вернуться к родителям. Помогая отцу в лечении больных, он заражается и умирает.

А в Марьине все идет своим чередом. Из Аркадия получился хороший хозяин и помощник отца. Он женится на Катерине, сестре Одинцовой. Доволен и отец, он женится официально на Фенечке. Павел Петрович уезжает за границу.

А безутешные родители Базарова часто навещают его могилу и горько плачут

Главные герои

Евгений Базаров – студент, будущий врач, нигилист.

Аркадий Кирсанов – его товарищ по учебе.

Павел Петрович Кирсанов – помещик, идеологический противник Базарова.

Композиция

Роман включает в себя двадцать восемь глав, в которых повествуется о пребывании героев в Марьине и об их двух путешествиях, которые принято называть двумя кругами.

Вариант 2

Первые мысли о написании романа «Отцы и дети» появились у писателя во время его нахождения в Англии в 1860 году. Тургеневу пришлось провести всю ночь на железнодорожном вокзале. Именно там он познакомился с молодым врачом, с которым проговорил целую ночь. Этот разговор стал основополагающим для написания разговора главного героя романа – Базарова.

В это же время после возвращения во Францию, Тургенев начинает писать начальные главы романа. По приезду в родную страну, в летние месяцы 1861 года писатель завершает работать над романом. Весной 1862 года роман «Отцы и дети» публикуется в «Русском вестнике».

Из названия романа «Отцы и дети» сразу можно понять, что главной мыслью произведения являются семейные отношения, а точнее давно известный конфликт поколений. Разные взгляды, разные понятия жизни – все это на протяжении многих времен вызывают споры у приверженцев той или иной точки зрения. Автор при написании произведения как бы склоняет читателя выбирать, что важнее для последующего развития жизни, бездейственное созерцание происходящего или борьба за развитое современное будущее.

Напрашивается вывод о том, что произведение имеет воспитательный характер, главное понять суть, ведь у каждого есть свобода выбора, а автор лишь направляет к правильному, не навязывая при этом своего личного мнения.

Тургенев детально изображает переживания героев, их эмоции, настроение и чувства. Это придает роману психологическую окраску.

Главным героем романа «Отцы и дети» является Базаров – молодой студент медицинского университета, сын военного лекаря. Базаров приверженец естественных наук. Он немногословен, уверен в себе, не лишен иронии и самолюбия. Из 28 глав романа он отсутствует только в двух.

Автор при написании произведения использует принцип противопоставления. Он сопоставляет главного героя с характером каждого персонажа. Тургенев противопоставляет Базарову не отдельных героев, а жизнь в полной ее степени, патриархальные устои, с которыми пытается бороться главный герой. Даже первое появление Базарова демонстрирует, насколько явно он отличается от окружающих его дворян. Ухоженные ногти Петра Петровича Кирсанова против красных рук молодого студента.

Ухоженные ногти Петра Петровича Кирсанова против красных рук молодого студента.

Сам сюжет романа «Отцы и дети» разворачивается вокруг конфликта Базарова с обществом, которое опровергает его взгляды и идеалы.

Главным моментом повествования является приезд Базарова вместе с Андреем Кирсановым – молодым дворянином в семейное имение Кирсановых, где происходит знакомство главного персонажа с отцом и дядей Андрея. При общении с другими героями происходит столкновение мнений и точек зрения, которые проверяют силу убеждений Базарова. Происходит это и во время любовных отношений главного героя с Одинцовой.

Окончанием романа «Отцы и дети» является смерть Базарова. Тем самым Тургенев хотел показать крах мыслей, высказываемых главным героем в сюжете произведения.

Роман «Отцы и дети» стал показателем того, что помимо политических разногласий и идеологий существует и другая жизнь, в которой приоритетом являются традиции, настоящие и глубокие чувства.

Анализ 3

Роман «Отцы и дети» переносит читателя во времена крепостного права. События в произведении происходят в 1859 и заканчиваются в 1869 году. И это сделано автором не случайно, так как именно в этот период происходит острый кризис крепостнического строя в России и отношения между «отцами», то есть либералами, и «детьми», то есть революционерами, обостряются с особенной силой.

События в произведении происходят в 1859 и заканчиваются в 1869 году. И это сделано автором не случайно, так как именно в этот период происходит острый кризис крепостнического строя в России и отношения между «отцами», то есть либералами, и «детьми», то есть революционерами, обостряются с особенной силой.

В тот период возникает новый тип людей – разночинцев-демократов. И главный герой романа, Евгений Базаров, именно из этого круга. Изначально, Базаров является противопоставлением всем другим героям произведения, потому как он отличается от них, он из среды совершенно иной. С гордостью говорит Базаров о своем деде: «Мой дед землю пахал». Происхождение персонажа проявляется буквально во всем – в его взглядах, суждениях, отношениях с близкими и любимыми людьми.

В сцене самого первого появления Базарова мы понимаем, что он не такой как окружающие его дворяне. Увидев ногти Кирсанова-младшего, и сравнив их со своими красными руками, Базаров ехидно замечает, что эти ногти можно послать хоть на выставку. Николай Кирсанов, будучи человеком деликатным, делает вид, что не замечает плебейского поведения гостя, хотя такое поведение его несколько и смущает.

Николай Кирсанов, будучи человеком деликатным, делает вид, что не замечает плебейского поведения гостя, хотя такое поведение его несколько и смущает.

Между Кирсановым-старшим и Базаровым возникает острый спор. Молодой человек нарекает, что его оппонент уже давно не у дел, и песенка его, к сожалению или к счастью, давно спета. Но Павел Петрович рвет и мечет, ведь именно из-за Базарова вся жизнь Кирсанова-старшего пошла под откос. Отдав все, что имеет, княгине Р., он также лишается всего и остается у разбитого корыта. А вот младший брат, который все же осмелился пойти против воли родителей и жениться на простой девушке, абсолютно счастлив в браке и имеет любимого сына.

Перейдем к образу Базарова. Несчастлив персонаж не только из-за одиночества, но также из-за несчастной любви. Базаров бескрайне влюблен в Анну Сергеевну, но любовь его отвергнута. До роковой встречи с этой женщиной, Базаров не воспринимал любовь серьезно, для него это было чем-то на уровне физиологии, всего лишь повод к продолжению рода.

Анна Сергеевна вызывает уважение уже тем, что она не только стала собеседницей и, в каком-то роде, советчицей Базарова, она сумела заставить его взглянуть на многие обыденный для героя вещи совершенно иначе. Базаров, с негодованием и даже отвращением, начинает видеть в себе романтика.

Жизнь героя заканчивает глупо и трагично. Страдая от неразделенной любви к Одинцовой, Базаров полностью уходит в работу, и во время очередного вскрытия умершего тела крестьянина, ранит себя скальпелем и заражается тифом. Такая кончина Базарова у многих читателей вызвала шок. Но Тургенев, такой концовкой говорит нам, что время таких людей еще не настало, и лучшим, единственным выходом для героя, становится достойная смерть в родительском доме в окружении близких людей.

Вариант 4

В романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» ведется размышление о вечных противоречиях нового и старого поколений. Часто так складывается, что в семье дети противоречат родителям во взглядах. Иван Сергеевич Тургенев попытался разобрать и осветить данную тему в своём романе.

Будучи в Англии в 1860 году писателю пришлось целую ночь провести на вокзале, где познакомился с молодым хирургом. Их беседа была настолько увлекательна, что просидели они так всю оставшуюся ночь. Именно эта встреча впоследствии подтолкнула Ивана Сергеевича к написанию произведения. Характер хирурга перешёл на страницы книги в виде главного героя будущего шедевра – Базарова. Антагонистом выступает некий критик Добролюбов, постоянные споры которого с писателем стали прототипом спора между Базаровым и Кирсановым. За почти два года «Отцы и дети» были написаны и напечатаны.

Главный герой романа Базаров – типичный представитель молодежи, который отвергает старые порядки и презирает устоявшийся порядок жизни. Ему не нравится, и он хочет бороться за своё, как он видит, светлое будущее. Павел Кирсанов же яркий представитель потомственного дворянина, видевшего старые устои как единственно правильными и возможными для данной страны.

Автор постарался не делать выбор за читателя, показывая свою точку зрения. Он аккуратно приводит доказательства правоты как одного, так и другого героя. Книга выступает лишь направляющим путеводителем по данному вопросу, маршрут и конечную точку которой читатель должен выбрать сам для себя.

Он аккуратно приводит доказательства правоты как одного, так и другого героя. Книга выступает лишь направляющим путеводителем по данному вопросу, маршрут и конечную точку которой читатель должен выбрать сам для себя.

Произведение выполнено в жанре романа, но далекого от привычных обычному обывателю. Это психологический роман, в котором указываются переживания с каждой из сторон. Причем автор не пишет подробно о самих переживания, он говорит лишь о конечном итоге таких переживаний.

Например, это ярко выражено в чувствах Аркадия Кирсанова. Данная личность мало склонна к тяжелым усилиям как в жизни, так и в любви. На его примере автор попытался раскрыть излишне заурядные личности людей, мало готовых к переменам и тяжело на них настроенных.

Все же основной темой является противоборствующие стороны Базарова и Кирсанова. Борьба их взглядов на жизнь ведёт к полнейшему противоречию и непониманию друг друга.

В данном романе также был описан новый тип человека – нигилиста, появившегося в середине девятнадцатого века. Данный тип отрицает общепринятые устои и манеры поведения, духовные и культурные ценности общества.

Данный тип отрицает общепринятые устои и манеры поведения, духовные и культурные ценности общества.

← Анализ рассказа Бирюк↑ ТургеневАнализ произведения Записки охотника →

Анализ романа Отцы и дети

Несколько интересных сочинений

Бальзаров: «Отцы и дети» Тургенева

Европейский реализм XIX века

Отцы и дети: Иван Тургенев

9 0008 Обсудить образ Базарова в «Отцах и детях» Тугенева через призму современности. радикальные дебаты в России.

Отцы и дети , который сейчас считается одним из величайших русских романов девятнадцатого века, в свое время вызывал большие споры. Иначе и быть не могло, поскольку рассуждения и конфликты, разыгранные в книге, проистекают из глубокого политического кризиса, характерного для российского общества XIX века.

Глин Тертон в своем эссе «Тургенев как писатель-реалист» утверждает, что «Изображение вымышленного персонажа в русской литературе того времени почти всегда делало идеологическое заявление обо всем обществе» . Если мы посмотрим на английскую литературу того же периода, «состояние Англии» столь же страстно обсуждалось такими писателями, как Чарльз Диккенс, миссис Гаскелл и Томас Карлайл. Однако английские литературные дебаты о состоянии нации формулировались в терминах социального улучшения и реформ, в то время как природа российской политической системы была настолько реакционной, что любая творческая критика русского общества была потенциально революционной. В свете современных дебатов в русском обществе начала XIX века характер Базарова как сельского врача-иконоборца, приверженного отрицанию и разрушению как предпосылкам жизненного прогресса, стал предметом горячих идеологических дебатов.

Если мы посмотрим на английскую литературу того же периода, «состояние Англии» столь же страстно обсуждалось такими писателями, как Чарльз Диккенс, миссис Гаскелл и Томас Карлайл. Однако английские литературные дебаты о состоянии нации формулировались в терминах социального улучшения и реформ, в то время как природа российской политической системы была настолько реакционной, что любая творческая критика русского общества была потенциально революционной. В свете современных дебатов в русском обществе начала XIX века характер Базарова как сельского врача-иконоборца, приверженного отрицанию и разрушению как предпосылкам жизненного прогресса, стал предметом горячих идеологических дебатов.

Критик А.Д. Наттал утверждает, что по отношению к таким исторически конкретным текстам, как Отцы и дети , мы должны смотреть на реалистические тексты не как на прямое описание реальности, а как на предложения «гипотетических случаев» или версий реальности, которые кажутся вероятными по сравнению с реальность. Представление Базарова также является конструкцией гипотетического случая, «типом», который может быть подвергнут проверке сравнением с современной действительностью. В сборнике своих сочинений 1880 года Тургенев заявил, что его главная цель как писателя состоит в том, чтобы быть, «сознательно и беспристрастно изобразить и воплотить в подходящих типах как то, что Шекспир называет «телом и давлением времени», так и быстро меняющуюся физиономию русских культурного слоя, которая была преимущественно объектом моих наблюдений». Тургеневская реалистическая концепция художественной литературы, таким образом, заключала в себе объективное видение воплощения в «типах» духа времени. Он всегда стремился к истине через свои произведения, и, как цитирует Писарев, «мы видим то, что просвечивает, а не только то, что автор хочет нам показать или доказать».

Представление Базарова также является конструкцией гипотетического случая, «типом», который может быть подвергнут проверке сравнением с современной действительностью. В сборнике своих сочинений 1880 года Тургенев заявил, что его главная цель как писателя состоит в том, чтобы быть, «сознательно и беспристрастно изобразить и воплотить в подходящих типах как то, что Шекспир называет «телом и давлением времени», так и быстро меняющуюся физиономию русских культурного слоя, которая была преимущественно объектом моих наблюдений». Тургеневская реалистическая концепция художественной литературы, таким образом, заключала в себе объективное видение воплощения в «типах» духа времени. Он всегда стремился к истине через свои произведения, и, как цитирует Писарев, «мы видим то, что просвечивает, а не только то, что автор хочет нам показать или доказать».

Когда мы анализируем репрезентацию Базарова в контексте современной политической ситуации в России, мы должны иметь в виду, как упоминает Деннис Уолдер в своем эссе, что Отцов и детей были опубликованы в 1862 году, через год после одного из самые знаменательные события в истории России девятнадцатого века, освобождение крепостных. Высочайший указ, освобождавший крестьянство от дворянства, землю которого они обязаны были обрабатывать, одним махом расшатал всю структуру русского общества. Система крепостного права, которая развивалась постепенно с 1799 г.0039-й -й век строился по строгому пирамидальному принципу. Крепостные работали на дворян-землевладельцев, а дворяне, в свою очередь, служили бессильному царю как бюрократы, солдаты и, самое главное, как агенты общественного контроля. Потребовалось катастрофическое поражение России в Крымской войне и приход к власти более либерального царя Александра II в 1856 году, чтобы понять неизбежность реформирования полуфеодальной системы, которая тормозила экономическое развитие России. События тургеневского романа происходят незадолго до освобождения, в тот момент, когда правительство поощряло таких помещиков, как Николай Петрович Кирсанов, проводить эксперименты в экономическом партнерстве с крепостными, чтобы подготовить почву для массовой реформы. Однако это экономическое и социальное изменение не повлекло за собой никакой эквивалентной политической реформы; эмансипация не означала предоставления избирательных прав или чего-то отдаленно похожего на европейское представление о гражданских свободах.

Высочайший указ, освобождавший крестьянство от дворянства, землю которого они обязаны были обрабатывать, одним махом расшатал всю структуру русского общества. Система крепостного права, которая развивалась постепенно с 1799 г.0039-й -й век строился по строгому пирамидальному принципу. Крепостные работали на дворян-землевладельцев, а дворяне, в свою очередь, служили бессильному царю как бюрократы, солдаты и, самое главное, как агенты общественного контроля. Потребовалось катастрофическое поражение России в Крымской войне и приход к власти более либерального царя Александра II в 1856 году, чтобы понять неизбежность реформирования полуфеодальной системы, которая тормозила экономическое развитие России. События тургеневского романа происходят незадолго до освобождения, в тот момент, когда правительство поощряло таких помещиков, как Николай Петрович Кирсанов, проводить эксперименты в экономическом партнерстве с крепостными, чтобы подготовить почву для массовой реформы. Однако это экономическое и социальное изменение не повлекло за собой никакой эквивалентной политической реформы; эмансипация не означала предоставления избирательных прав или чего-то отдаленно похожего на европейское представление о гражданских свободах. И именно здесь, в связи с радикальным мышлением о социальных изменениях, возникает представление о таких персонажах, как Базаров.

И именно здесь, в связи с радикальным мышлением о социальных изменениях, возникает представление о таких персонажах, как Базаров.

Центральной проблемой, вокруг которой вращалось мышление русского общества в то время, когда Тургенев писал свой роман, был вопрос об отмене крепостного права. Это вопрос, по которому пути либерализма и демократии впервые разошлись в России. Демократы хотели коренного изменения феодально-аграрного строя России как в экономической, так и в социальной сфере. С другой стороны, либералы, желая прогрессивных преобразований, постоянно стремились избежать конфликтов с крепостниками-помещиками, бюрократией и самодержавием. Литературная критика теперь была направлена не только против деспотии самодержавия и феодальной реакции, которую Белинский считал главным врагом, но и против либеральной буржуазии и ее идейных представлений. Джордж Лукас отмечает, что влиятельные современные русские мыслители «революционно-демократического просвещения», такие как Чернышевский и Добролюбов, основывались больше не на философии Гегеля, а на радикальном воинствующем материализме Людвига Фейербаха. Это также было связано с конфликтом времен Белинского и Герцена между славянофилами, верившими в превосходство православия и допетровской России, и западниками, которые становились все более критически настроенными по отношению к религии и все более симпатизировали социалистическим идеалам, направленным на создание более гуманное, решительное и справедливое общество. Для них любые демократические преобразования означали прежде всего политическое и социальное освобождение низшей плебейской части общества, что влекло за собой полную коренную смену социальных властных структур и иерархических лестниц. Они понимали социальный катаклизм, революцию в универсалистском смысле, как радикальное изменение всех человеческих отношений и всех проявлений жизни, от массивных экономических устоев до высшей формы идеологии. С этой точки зрения литература, конечно, уже не может быть самоцелью, как философия или даже политика. Представление Базарова, таким образом, является продуктом этой подлинной, бесстрашной и бескомпромиссной революционной волны, полностью интегрированной в социальные и политические процессы.

Это также было связано с конфликтом времен Белинского и Герцена между славянофилами, верившими в превосходство православия и допетровской России, и западниками, которые становились все более критически настроенными по отношению к религии и все более симпатизировали социалистическим идеалам, направленным на создание более гуманное, решительное и справедливое общество. Для них любые демократические преобразования означали прежде всего политическое и социальное освобождение низшей плебейской части общества, что влекло за собой полную коренную смену социальных властных структур и иерархических лестниц. Они понимали социальный катаклизм, революцию в универсалистском смысле, как радикальное изменение всех человеческих отношений и всех проявлений жизни, от массивных экономических устоев до высшей формы идеологии. С этой точки зрения литература, конечно, уже не может быть самоцелью, как философия или даже политика. Представление Базарова, таким образом, является продуктом этой подлинной, бесстрашной и бескомпромиссной революционной волны, полностью интегрированной в социальные и политические процессы. Базаровский тип молодого студента-радикала напоминает и студенческое движение 1830-х годов, когда в салонах и академических кружках собирались осмысливать свою жизнь и свою страну студенты Московского университета, среди которых были такие видные деятели, как Станкевич, Белинский, Бакунин. , Герцен и др., которые также были политически ориентированы и, следовательно, были заключены в тюрьму правительством. Также и в последние годы 1861–1862 гг. знаменательное освобождение крепостных снова сопровождалось серьезными студенческими волнениями, на этот раз в Петербурге, первыми признаками националистического восстания против русского владычества в Польше и распространением революционных памфлетов в столице. . Эти события знаменуют собой начало процесса политического распада, который должен был привести к революции 1917. Полное неприятие Базаровым всяких существующих идеалов и принципов, его отрицание самодержавия и существующих социальных иерархий и его отказ признать какую-либо идею или убеждение на вере, его научный и эмпирический подход к жизни; его материалистический нигилизм и осуждение романтизма отражают потребность в радикальных переменах, характерных для того времени.

Базаровский тип молодого студента-радикала напоминает и студенческое движение 1830-х годов, когда в салонах и академических кружках собирались осмысливать свою жизнь и свою страну студенты Московского университета, среди которых были такие видные деятели, как Станкевич, Белинский, Бакунин. , Герцен и др., которые также были политически ориентированы и, следовательно, были заключены в тюрьму правительством. Также и в последние годы 1861–1862 гг. знаменательное освобождение крепостных снова сопровождалось серьезными студенческими волнениями, на этот раз в Петербурге, первыми признаками националистического восстания против русского владычества в Польше и распространением революционных памфлетов в столице. . Эти события знаменуют собой начало процесса политического распада, который должен был привести к революции 1917. Полное неприятие Базаровым всяких существующих идеалов и принципов, его отрицание самодержавия и существующих социальных иерархий и его отказ признать какую-либо идею или убеждение на вере, его научный и эмпирический подход к жизни; его материалистический нигилизм и осуждение романтизма отражают потребность в радикальных переменах, характерных для того времени. Базарова поэтому часто называют «первым большевиком». Как цитирует Димитрия Писарева, «Если базаровщина — болезнь, то это болезнь нашего времени….. Лечите как хотите базаровщину, но с ней не покончить».

Базарова поэтому часто называют «первым большевиком». Как цитирует Димитрия Писарева, «Если базаровщина — болезнь, то это болезнь нашего времени….. Лечите как хотите базаровщину, но с ней не покончить».

Неприятие Базаровым аристократизма хорошо проявляется в его полном пренебрежении к «аристократической элегантности» Павла Петровича и в насмешках, которым он подвергает всех своих аристократических знакомых — «Вы думаете, я буду потворствовать этим провинциальные аристократы! Почему у них все личное тщеславие, привычка хвастаться и хвастаться… Ранее, описывая одного из местных дворян-землевладельцев, Базаров замечает Павлу, : «Дрянь, паршивенький дворянин» описание, которое Базаров позже позволяет узнать, относится, насколько он касается, ко всем представителям аристократии.

Базаров явно хочет отметать предположения и ненаучно доказанные «истины» общественной, политической, эмоциональной и духовной жизни России. Он также отвергает так называемые либеральные пути «реформированной» аристократии. Николай Петрович, отец Аркадия и хозяин Базарова, на протяжении всей первой трети романа развивал просвещенную теорию крепостничества: свое имение в пять тысяч десятин с двумя сотнями крепостных он называет «фермой», «по сути» освободил крепостных, которые когда-то были дворовыми людьми и возложили на них обязанности, не несущие никакой ответственности, и даже нанял батраков для обработки земли и посадского человека в приказчики, платя приказчику по двести пятьдесят рублей в год и утверждая, что бывший приказчик, Петр, волен . С этими «реформированными» взглядами Николай и его брат Павел по-прежнему придерживаются традиционных различий между аристократией и рабочим классом, обращаясь с «слугами» и рабочими с уважением, подобающим представителям гораздо более низкого класса — классовые черты остаются наряду с классовыми. соответствующие социальные и политические установки. Таким образом, Павел и Николай до сих пор считают себя аристократами среди крестьян, описывая наемного приказчика пренебрежительно как «высокий, худощавый мужчина с слащавым чахоточным голосом и лживыми глазами» , который «пытался изобразить крестьян пьяницами и холопами».

Николай Петрович, отец Аркадия и хозяин Базарова, на протяжении всей первой трети романа развивал просвещенную теорию крепостничества: свое имение в пять тысяч десятин с двумя сотнями крепостных он называет «фермой», «по сути» освободил крепостных, которые когда-то были дворовыми людьми и возложили на них обязанности, не несущие никакой ответственности, и даже нанял батраков для обработки земли и посадского человека в приказчики, платя приказчику по двести пятьдесят рублей в год и утверждая, что бывший приказчик, Петр, волен . С этими «реформированными» взглядами Николай и его брат Павел по-прежнему придерживаются традиционных различий между аристократией и рабочим классом, обращаясь с «слугами» и рабочими с уважением, подобающим представителям гораздо более низкого класса — классовые черты остаются наряду с классовыми. соответствующие социальные и политические установки. Таким образом, Павел и Николай до сих пор считают себя аристократами среди крестьян, описывая наемного приказчика пренебрежительно как «высокий, худощавый мужчина с слащавым чахоточным голосом и лживыми глазами» , который «пытался изобразить крестьян пьяницами и холопами». Павел рано уходит от разговора с стюардом, видимо, не в силах оставаться в одной комнате с человеком столь низкого происхождения; Николай продолжает разговор, но, кажется, понимает, что новая система труда обречена на провал без массовых вливаний денег — аристократическое предположение. Ни Павел, ни Николай ни с кем из слуг не разговаривали ни на какие другие темы, кроме управления имением. Позже Базаров спорит с Павлом и Николаем об их отношении к крестьянам, что приводит к следующему спору с Павлом:0008 «Спросите любого из ваших [Павла и Николая] крестьян, кого из нас — вас или меня — он признает своим земляком. Ты даже не знаешь, как с ними разговаривать». Позже, когда они с Аркадием рассуждают о крестьянах, Аркадий олицетворяет настроения современных реформаторов, говоря: «Россия достигнет совершенства, когда у самого бедного крестьянина будет такой дом [‘такой хороший и белый’] и каждый из мы должны помочь осуществить это». Базаров отрицает настроения Аркадия, социальный строй крепостнического общества России и усилия реформ, отвечая, «Я возненавидел беднейшего мужика — Филиппа или Сидора, — тех, за кого я должен из кожи вон лезть и которые даже не поблагодарят меня за это.

Павел рано уходит от разговора с стюардом, видимо, не в силах оставаться в одной комнате с человеком столь низкого происхождения; Николай продолжает разговор, но, кажется, понимает, что новая система труда обречена на провал без массовых вливаний денег — аристократическое предположение. Ни Павел, ни Николай ни с кем из слуг не разговаривали ни на какие другие темы, кроме управления имением. Позже Базаров спорит с Павлом и Николаем об их отношении к крестьянам, что приводит к следующему спору с Павлом:0008 «Спросите любого из ваших [Павла и Николая] крестьян, кого из нас — вас или меня — он признает своим земляком. Ты даже не знаешь, как с ними разговаривать». Позже, когда они с Аркадием рассуждают о крестьянах, Аркадий олицетворяет настроения современных реформаторов, говоря: «Россия достигнет совершенства, когда у самого бедного крестьянина будет такой дом [‘такой хороший и белый’] и каждый из мы должны помочь осуществить это». Базаров отрицает настроения Аркадия, социальный строй крепостнического общества России и усилия реформ, отвечая, «Я возненавидел беднейшего мужика — Филиппа или Сидора, — тех, за кого я должен из кожи вон лезть и которые даже не поблагодарят меня за это. . . Кроме того, на кой черт мне нужна его благодарность? Так что он будет жить в прекрасной белой избушке, пока я буду растить Лопуха; ну и что?» Отношение Базарова к крепостническому обществу России и его пренебрежение общественным строем есть прямое отрицание как крепостнической основы общества, так и попыток его реформирования. Он отражает идеологию современных радикальных демократов, которые требовали полной перестройки российского аграрного общества для реальных изменений и освобождения низов, а не только покровительственных попыток так называемой реформы.

. . Кроме того, на кой черт мне нужна его благодарность? Так что он будет жить в прекрасной белой избушке, пока я буду растить Лопуха; ну и что?» Отношение Базарова к крепостническому обществу России и его пренебрежение общественным строем есть прямое отрицание как крепостнической основы общества, так и попыток его реформирования. Он отражает идеологию современных радикальных демократов, которые требовали полной перестройки российского аграрного общества для реальных изменений и освобождения низов, а не только покровительственных попыток так называемой реформы.

Базаров также отвергает авторитет российского политического руководства как «испорченную гегемонию», а не как «просвещенное руководство». Рассказчик, на мгновение поддавшись размышлениям Базарова, описывает некоего дальнего родственника братьев Петровичей, Матве Ильича, государственного арбитра и судью, к которому Аркадий и Базаров едут, чтобы встретиться. Сам Базаров никогда не предъявляет конкретных обвинений российской политике; сделать это прямо было бы опасно для Тургенева. В описании рассказчика мы получаем критику Базарова — государственного чиновника, каждое действие которого исходит не из нигилистической самонадеянности, а из послушания политическим и общественным нормам. Таким образом, мы видим в представлении у Базарова современное пренебрежение радикалами ко всему и ко всем, увековечивающим политический и социальный статус-кво, «…..покажите мне хотя бы один институт современной жизни, частный или общественный, который не требует абсолютного и беспощадного отказа». Растущее современное разочарование радикалов, в том числе и радикалов-феминисток (тип, карикатурно изображенный Тургеневым в «Кушкиной»), в существующих социальных институтах в частной сфере, таких как семья и брак, отражается в резком критическом отношении к ним Базарова. Когда Аркадий рассказывает о женитьбе отца на Фенечке, он отчитывает его, «Ты все еще придаешь значение браку, я не ожидал от тебя этого». Он даже критически относится к эмоциям любви, страсти и привязанности между мужчиной и женщиной.

В описании рассказчика мы получаем критику Базарова — государственного чиновника, каждое действие которого исходит не из нигилистической самонадеянности, а из послушания политическим и общественным нормам. Таким образом, мы видим в представлении у Базарова современное пренебрежение радикалами ко всему и ко всем, увековечивающим политический и социальный статус-кво, «…..покажите мне хотя бы один институт современной жизни, частный или общественный, который не требует абсолютного и беспощадного отказа». Растущее современное разочарование радикалов, в том числе и радикалов-феминисток (тип, карикатурно изображенный Тургеневым в «Кушкиной»), в существующих социальных институтах в частной сфере, таких как семья и брак, отражается в резком критическом отношении к ним Базарова. Когда Аркадий рассказывает о женитьбе отца на Фенечке, он отчитывает его, «Ты все еще придаешь значение браку, я не ожидал от тебя этого». Он даже критически относится к эмоциям любви, страсти и привязанности между мужчиной и женщиной. Хотя Базаров, возможно, не может полностью контролировать свои эмоции по отношению к герцогине, он продолжает верить в важность разоблачения концепции романтической любви, особенно после того, как Одинцова отвергла его после того, как он признался ей в любви. Хотя в романе нет прямого упоминания о религиозном существе, но все более критическое отношение западников к православию и религии отчетливо проявляется в отношении Базарова к отцу Алексию, единственному представителю церкви в романе, человеку, о котором Базаров говорит только «Я готова сесть за стол с любым мужчиной». Базаров рассматривает религию как средство подавления способности личности быть вполне самостоятельной и верной себе. Для Базарова есть только естественное: «Я смотрю на небо только тогда, когда мне хочется чихнуть». Неприятие современными радикалами и многими литературными деятелями романтизма и идеализма выражается в его неприятии красоты природы, искусства или поэзии.

Хотя Базаров, возможно, не может полностью контролировать свои эмоции по отношению к герцогине, он продолжает верить в важность разоблачения концепции романтической любви, особенно после того, как Одинцова отвергла его после того, как он признался ей в любви. Хотя в романе нет прямого упоминания о религиозном существе, но все более критическое отношение западников к православию и религии отчетливо проявляется в отношении Базарова к отцу Алексию, единственному представителю церкви в романе, человеку, о котором Базаров говорит только «Я готова сесть за стол с любым мужчиной». Базаров рассматривает религию как средство подавления способности личности быть вполне самостоятельной и верной себе. Для Базарова есть только естественное: «Я смотрю на небо только тогда, когда мне хочется чихнуть». Неприятие современными радикалами и многими литературными деятелями романтизма и идеализма выражается в его неприятии красоты природы, искусства или поэзии.

Также в представлении Базарова, как утверждает Джин Тертон, мы участвуем в современных дебатах о намеках на то, что интеллектуал может на самом деле сделать в русской истории с проницательным взглядом на трудности, с которыми этот тип людей может столкнуться в короткий срок. Одна из вещей, которая отличает Базарова от дворянства, — это его умение разговаривать с простым народом и завоевывать его доверие 9 .0008 «слуги тоже к нему привязались, хотя он над ними подшучивал: они чувствовали, что он свой, а не господа». Он гордится тем, что его дед пахал землю, но утверждает, что питает мало иллюзий крестьянства. Способность относиться к крестьянам, не идеализируя их, может показаться наводящей на мысль о том, что лидерские качества Базарова могли будоражить «темных людей», как их призывали образованные люди, к политическим действиям. Однако представление Базарова в глазах крестьян как «деревенский дурак» в сцене, где он пытается вести политический диалог с крестьянами деревни своего отца, является проницательным исследованием огромной трудности радикализации неграмотного, суеверного и глубоко патриархального русского крестьянства. Это также представление современного спора между Тургеневым и Герценом. Тургенев возражал против упора Герцена на крестьянство не потому, что он считал это попахивающим небрежным философствованием, а потому, что это казалось глупой политической стратегией.

Одна из вещей, которая отличает Базарова от дворянства, — это его умение разговаривать с простым народом и завоевывать его доверие 9 .0008 «слуги тоже к нему привязались, хотя он над ними подшучивал: они чувствовали, что он свой, а не господа». Он гордится тем, что его дед пахал землю, но утверждает, что питает мало иллюзий крестьянства. Способность относиться к крестьянам, не идеализируя их, может показаться наводящей на мысль о том, что лидерские качества Базарова могли будоражить «темных людей», как их призывали образованные люди, к политическим действиям. Однако представление Базарова в глазах крестьян как «деревенский дурак» в сцене, где он пытается вести политический диалог с крестьянами деревни своего отца, является проницательным исследованием огромной трудности радикализации неграмотного, суеверного и глубоко патриархального русского крестьянства. Это также представление современного спора между Тургеневым и Герценом. Тургенев возражал против упора Герцена на крестьянство не потому, что он считал это попахивающим небрежным философствованием, а потому, что это казалось глупой политической стратегией. Он считал, что крестьянство по своей сути консервативно и корыстно, поэтому не может быть активной силой перемен. Более того, тот факт, что Базаров показан еще и как ученый, врач и педагог, его случай иллюстрирует один из важнейших стимулов развития реализма XIX века как литературного течения: идеал науки как ключ к прогрессу и просвещению. В какой-то момент Базаров замечает Аркадия, 9 лет.0008 «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Замечание выражает крайнюю форму позитивизма, презрение к красоте в пользу науки.

Он считал, что крестьянство по своей сути консервативно и корыстно, поэтому не может быть активной силой перемен. Более того, тот факт, что Базаров показан еще и как ученый, врач и педагог, его случай иллюстрирует один из важнейших стимулов развития реализма XIX века как литературного течения: идеал науки как ключ к прогрессу и просвещению. В какой-то момент Базаров замечает Аркадия, 9 лет.0008 «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Замечание выражает крайнюю форму позитивизма, презрение к красоте в пользу науки.

Однако по сюжету видно, что Тургенев не вполне сочувствует своим героям, его анализ не упускает ни одного слабого или смешного места в своих героях. Он не скрывает от читателя промахов своего героя: бессмысленного отречения Базарова от всего и того, как, вооружаясь против идеализма и разрушая его воздушные замки, он сам становится иногда идеалистом. Сложность и противоречия в репрезентации Базарова еще больше обогащаются, когда мы читаем его в свете определенных архетипов, как их объясняет Пэм Моррис. Один из них, который интересно найти в романе, столь явно реалистичном по замыслу, — это романтический бунтарь. С конца 18 9Начиная с 0039-го -го века, изолированная личность, восставшая против социальных и политических ортодоксий, была привычной фигурой в европейской литературе. Обычно восстание предпринималось во имя высшего идеала, такого как воображение, личная свобода или народная воля. Базаровский нигилизм как форма иллюзии представляет собой частичную инверсию установившейся схемы: он бунтарь, чья вера в необходимость уничтожения есть причина уничтожения всех причин.

Один из них, который интересно найти в романе, столь явно реалистичном по замыслу, — это романтический бунтарь. С конца 18 9Начиная с 0039-го -го века, изолированная личность, восставшая против социальных и политических ортодоксий, была привычной фигурой в европейской литературе. Обычно восстание предпринималось во имя высшего идеала, такого как воображение, личная свобода или народная воля. Базаровский нигилизм как форма иллюзии представляет собой частичную инверсию установившейся схемы: он бунтарь, чья вера в необходимость уничтожения есть причина уничтожения всех причин.

Воздействие в это время социальных и политических беспорядков с Россией, стоящей на пороге важного сдвига, такого центрального персонажа, как Базаров, не придерживающегося ни одного другого принципа, кроме отрицания и разрушения, можно себе представить. Молодые радикальные прогрессисты вообще обвиняли Тургенева в том, что он пародирует их фанатизм, изображая скупого чувственного Базарова; в то время как консерваторы придерживались мнения, что Тургенев слишком симпатизировал силам революции, сделав своего героя-нигилиста привлекательно превосходящим других персонажей романа. Эти поляризованные реакции показывают, насколько мощным и проблематичным может быть реалистический текст в крайне напряженных политических условиях исторических перемен. Способность реалистической фантастики взаимодействовать с современной жизнью стала рассматриваться как одно из ее самых сильных качеств. В начале 1860-х годов Ричард Фридом заметил, что «роль русского романа XIX века как хроники и критика своего времени приобрела в это время — накануне освобождения крепостных — революционное измерение».

Эти поляризованные реакции показывают, насколько мощным и проблематичным может быть реалистический текст в крайне напряженных политических условиях исторических перемен. Способность реалистической фантастики взаимодействовать с современной жизнью стала рассматриваться как одно из ее самых сильных качеств. В начале 1860-х годов Ричард Фридом заметил, что «роль русского романа XIX века как хроники и критика своего времени приобрела в это время — накануне освобождения крепостных — революционное измерение».

Библиография

- Международное значение русского демократического литературоведения: Лукас

- Базаров: Дмитрий Иванович Писарев

- Реалистический роман: Читая Тургенева: Деннис Уолдер

- Тургенев как писатель-реалист: Глин Тертон

- Радикалы шестидесятых и их лидеры: Х. Т. Чешир, The Slavonic Review

- Отцы и дети: Страхов

- Отцы и дети и история России: Виктор Рипп О Поиске книг Google – Блог Поиска книг – Информация для издателей – Оставить отзыв – Главная страница Google

© 2008 Google

Например:

, как погрузка . ..

..

Project Muse — превращения жанра в российском романе: «Отцы и сыновья Тургенева», «Демоны» Чернишевского? ‘, «Мать» Горького Рассела Скотта> Валентино (рецензия)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

РЕЦЕНЗИИ 72Я «видят ли наблюдатели бедных (авторы, рассказчики, персонажи, общественные комментаторы), зрители, которые сами могут быть богатыми или бедными, видят себя в бедняках?» (с. ix). Герман поднимает некоторые интересные вопросы, особенно касающиеся Гоголя (которому посвящена почти треть текста): бедность или богатство, например, «лучше склоняет человеческую природу к добродетели» и следует ли рассматривать бедность как «наказание от Бога, или добродетельный отказ от земной роскоши» (стр. 8i)? В начале четвертой главы есть полезное обсуждение отношения русских писателей и мыслителей, которое варьируется от отношения к бедности в соответствии с монашеской традицией как к добродетели до отношения к ней как к продукту праздности и к тем, кто беден, как к угрозе социальной стабильности. Герман отмечает склонность русской интеллигенции XIX в. «приписывать более высокую степень подлинной русскости беднякам» (стр. 260 сн.) и в заключение делает вызывающее предположение, что «привычка русской литературы мыслить мир с точки зрения бедноты помогла [. . .] облегчить принятие коммунистических идеалов» (стр. 208-ог). Однако можно подумать, что различные недостатки книги перевешивают достоинства ее разрозненных идей. Обсуждение иногда плохо организовано и бессвязно. Концевые сноски чрезмерно снисходительны, занимая сорок восемь страниц (против 212 текста), тем более что ссылки по большей части содержатся в тексте. Библиография не разделяет первичные и вторичные источники. Ссылки в указателе на культурных деятелей и ученых, упомянутых в тексте, весьма избирательны (довольно беглый просмотр выявил сорок девять имен, встречающихся в тексте, но не цитируемых в указателе; и многие другие деятели, кстати, упоминаются на большем количестве страниц в указателе). текста, чем указано в указателе), но не указано, по какому признаку сделан выбор.