Звание или должность?

Главная / Новости / Город

Офицерское звание, как и любое другое воинское звание, не титул, не почетное звание (вроде “народный артист”, “заслуженный мастер спорта”, “заслуженный учитель”, “лауреат”), которое дается за заслуги подлинные или мнимые. Суть воинского звания в том, что это, если хотите, такая же квалификационная тарифная категория, как и сварщик 4–го разряда, токарь 6–го разряда, шофер 2–го класса, воспитатель 1–й категории и т.п.

То есть, если мы видим человека с погонами полковника, это значит, что военнослужащий имеет квалификацию, образование и опыт службы, знания, позволяющие ему командовать полком. Не будем вдаваться в подробности и особенности других должностей и родов войск. Естественно, что, например, полковник медицинской службы не может командовать полком, но он способен занимать соответствующие должности в медицине. Причем звание полковника он получит только после того, как он определенное время прокомандует полком и докажет свою способность выполнять эти обязанности.

Каждой должности соответствует определенное воинское звание. Например, должности командира роты соответствует звание капитан. Следовательно, на эту должность может быть назначен офицер в звании капитан или ниже. Когда командование убедится, что офицер справляется с обязанностями командира роты, то ему присвоят звание капитан, но при условии, что он в предыдущем звании прослужил не менее трех лет. А вот звание майор командир роты уже получить не сможет. Чтобы стать майором, ему необходимо сначала получить должность заместителя командира батальона.

Однако не всегда понятия “должность” и “звание” были раздельными. Если обратиться к армии времен Петра I, то легко убедиться, что воинских званий как таковых не существовало вовсе. То, что мы привыкли понимать как звания — “полковник”, “капитан”, “сержант”, “поручик” в те времена существовали как конкретные воинские должности. Капралом именовался военнослужащий, командующий капральством (подразделение численностью 20–25 человек), сержант контролировал исполнение приказов капитана.

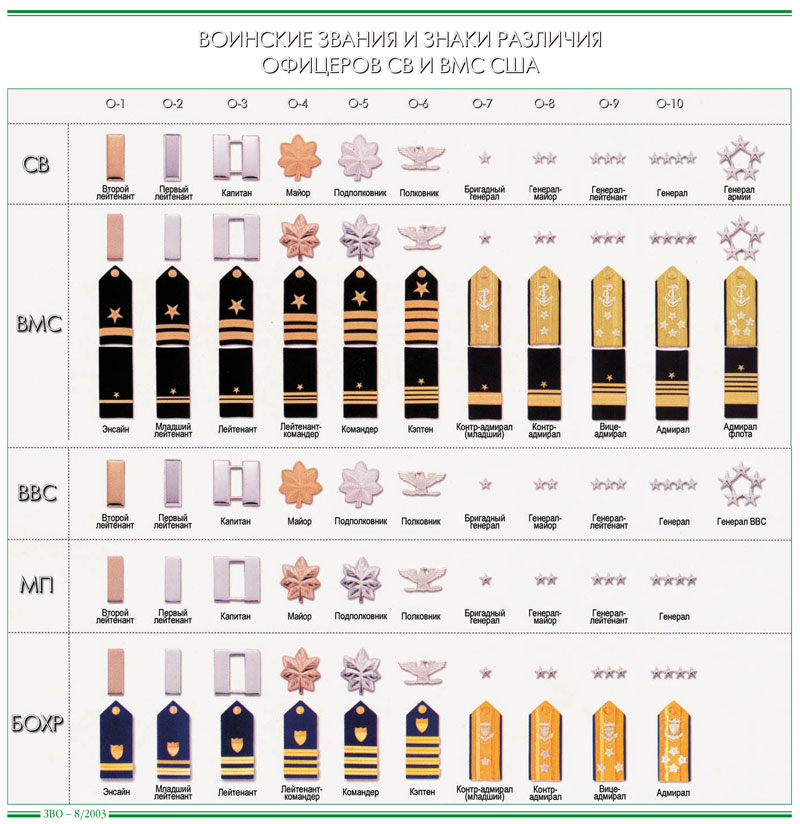

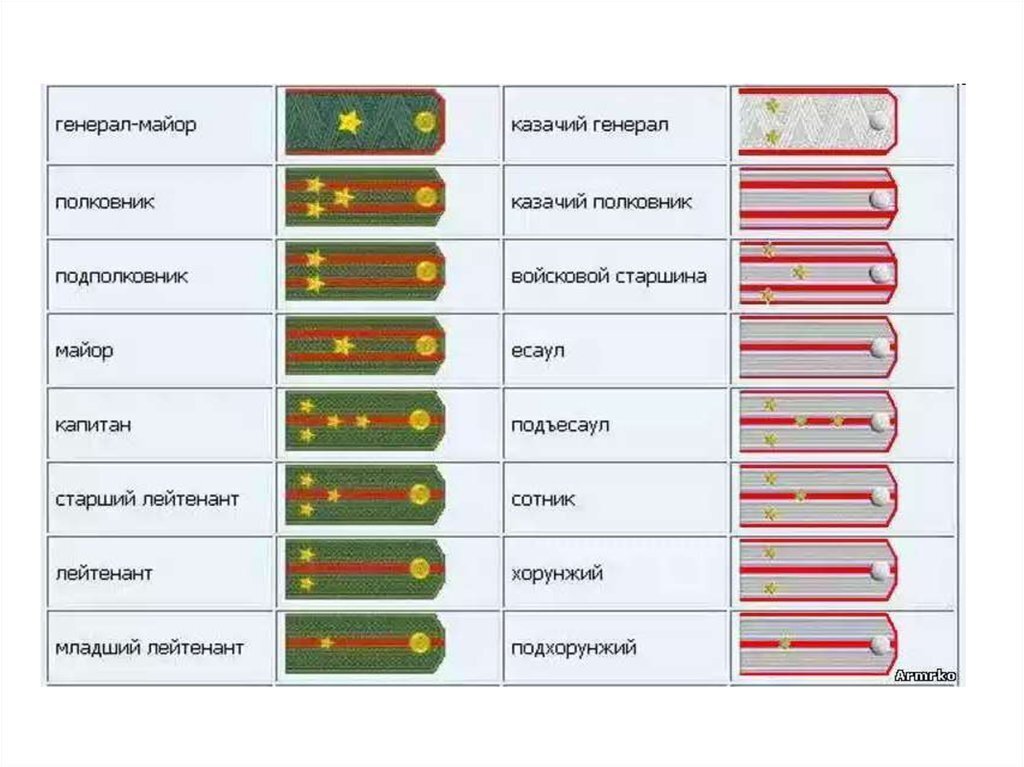

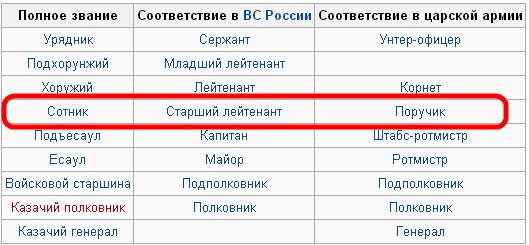

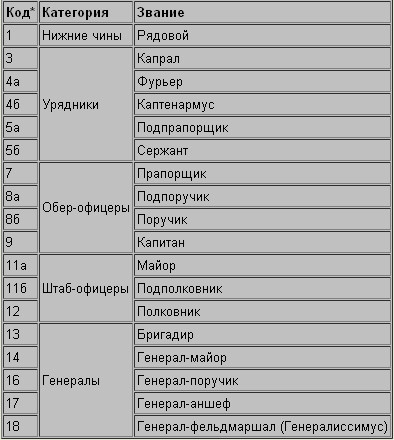

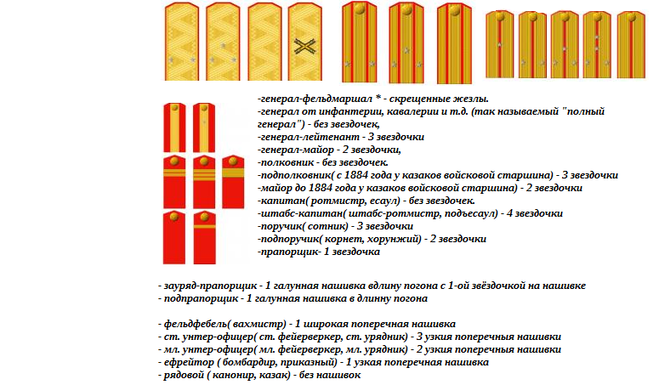

Нынешние воинские звания имеют достаточно много отличий от тех, которые существовали в России до 1917 года. В таблице приведены звания чинов армии с 1884 года по 1917 год. Это годы правления Александра III и Николая II.

В таблице приведены звания чинов армии с 1884 года по 1917 год. Это годы правления Александра III и Николая II.

Армейская пехота

| Категория | Наименование чина |

| Нижние чины | Рядовой |

| Ефрейтор | |

| Унтер–офицеры | Младший унтер–офицер |

| Старший унтер–офицер | |

| Фельдфебель | |

| Подпрапорщик | |

| Зауряд–прапорщик | |

| Обер–офицеры | Прапорщик |

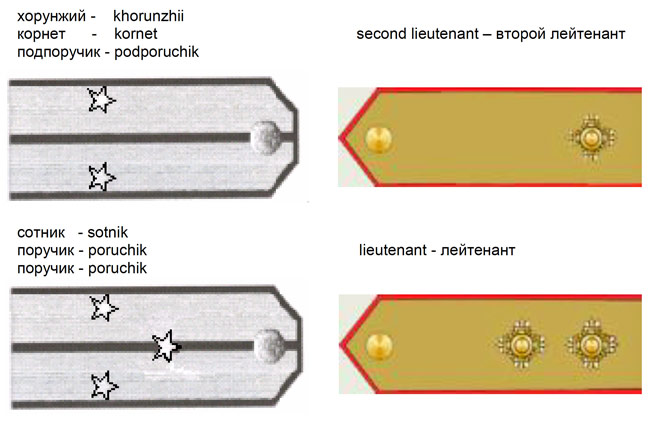

| Подпоручик | |

| Поручик | |

| Штабс–капитан | |

| Капитан | |

| Штаб–офицеры | Подполковник |

| Полковник | |

| Генералы | Генерал–майор |

| Генерал–лейтенант | |

| Генерал от инфантерии | |

| Генерал–фельдмаршал |

Армейская кавалерия

| Категория | Наименование чина |

| Нижние чины | Рядовой |

| Ефрейтор | |

| Унтер–офицеры | Младший унтер–офицер |

| Старший унтер–офицер | |

| Вахмистр | |

| Обер–офицеры | Корнет |

| Поручик | |

| Штаб–ротмистр | |

| Ротмистр | |

| Штаб–офицеры | Подполковник |

| Полковник | |

| Генералы | Генерал–майор |

| Генерал–лейтенант | |

| Генерал от кавалерии |

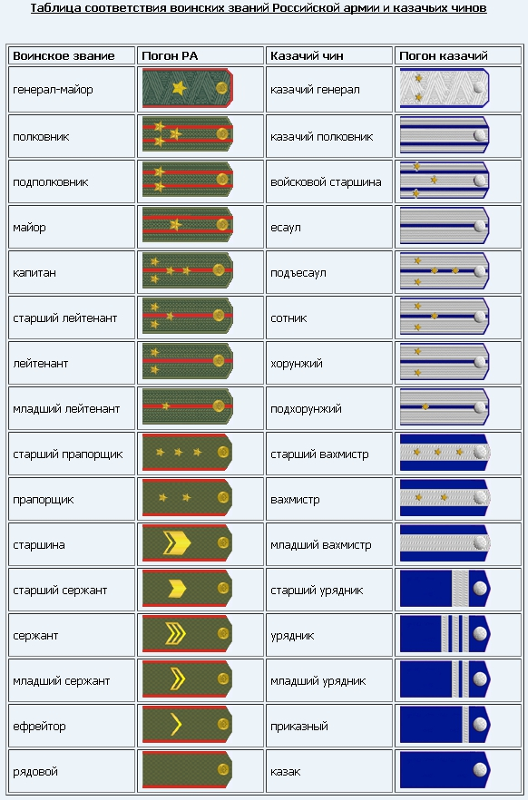

Казачьи войска

| Категория | Наименование чина |

| Нижние чины | Казак |

| Приказный | |

| Унтер–офицеры | Младший урядник |

| Старший урядник | |

| Вахмистр | |

| Подхорунжий | |

| Обер–офицеры | Хорунжий |

| Сотник | |

| Подъесаул | |

| Есаул | |

| Штаб–офицеры | Войсковой старшина |

| Полковник |

Армейская артиллерия и инженерные войска

| Категория | Наименование чина |

| Нижние чины | Канонир |

| Бомбардир | |

| Унтер–офицеры | Младший фейерверкер |

| Старший фейерверкер | |

| Фельдфебель | |

| Подпрапорщик | |

| Зауряд–прапорщик | |

| Обер–офицеры | Прапорщик |

| Подпоручик | |

| Поручик | |

| Штабс–капитан | |

| Капитан | |

| Штаб–офицеры | Подполковник |

| Полковник | |

| Генералы | Генерал–майор |

| Генерал–поручик | |

| Генерал–фельдцехмейстер |

В русской армии, кроме гвардейских и армейских, существовали еще так называемые свитские звания.

К примеру, в 1711 году в армии среди других должностей появились две должности “флигель–адъютант” и “генерал–адъютант”. Это были особо доверенные военнослужащие, состоящие при высших военачальниках, а с 1713 года и при императоре. Их задача заключалась в выполнении ответственных личных поручений военачальника, контроле за исполнением приказаний, отданных военачальником, личной передаче исполнителям приказаний высшего военачальника.

Читателя не должно обманывать слово “генерал” в наименовании этих чинов. Следует как бы добавлять букву “а”. Тогда становится понятным — “генерала адъютант”. В 1722–1731 годах чин флигель–адъютанта при генерал–фельдмаршале был равен чину капитана, генерал–адъютант при генерал–фельдмаршале соответствовал подполковнику, а генерал–адъютант — полковнику.

Император Николай I, который не терпел неопределенности и любил все раскладывать по полочкам, выстраивать по ранжиру, ввел понятие “Свита Его Императорского Величества” и, соответственно, свитские звания, которые являлись просто почетными званиями и давались параллельно обычным воинским званиям. Впрочем, присвоение свитского звания более высокого по классу, чем имел офицер, означало автоматическое присвоение следующего соответствующего армейского звания.

Впрочем, присвоение свитского звания более высокого по классу, чем имел офицер, означало автоматическое присвоение следующего соответствующего армейского звания.

С 1827 года свитское звание флигель–адъютанта равнялось полковнику. Свиты Его Величества генерал– майор и по армейской “табели о рангах” оставался генерал– майором. Генерал– адъютант был равен в чине генерал–лейтенанту. А генерал, состоящий при Особе Императора, в армии был на равных с генералом от инфантерии, кавалерии и т.д.

Все свитские звания были отменены Временным правительством 21 марта 1917 года.

По материалам интернета

21 февраля 2004г. в 15:45 78530

Это было

Как появились воинские звания: matveychev_oleg — LiveJournal

В Древней Руси военных званий не было, а командиры назывались по числу воинов в подчинении — десятник, сотник, тысячник. Мы выяснили, когда и как в русской и других армиях появились майоры, капитаны и генералиссимусы.1. Прапорщик

Прапорщик

Прапорщиками в русской армии изначально называли знаменосцев. С церковно-славянского языка «прапоръ» — знамя. Впервые звание было введено в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Высокое звание прапорщика русские воины должны были заслужить своей отвагой и военной доблестью.

Сын Алексея Михайловича, Петр I, при создании регулярной армии в 1712 году ввёл воинский чин прапорщика как первый (младший) чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии.

С 1884 года первым офицерским чином после выхода из военной академии стал подпоручик (у кавалеристов — корнет), тогда как звание прапорщика сохранилось за офицерами запаса, в кавказской милиции и для военного времени. Кроме того, чин прапорщика могли получать солдаты, отличившиеся во время боя.

С 1886 года нижние чины могли сдать экзамен на прапорщика. Сдавшие экзамен кандидаты состояли в запасе 12 лет и ежегодно должны были проходить шестинедельные военные сборы.

Осенью 1912 года Николай II утвердил Положение об ускоренных выпусках при мобилизации армии из Пажеского Его Императорского Величества корпуса, военных и специальных училищ. Теперь прапорщиком можно было стать после 8 месяцев обучения. Таким образом, прапорщики стали как бы «скороспелыми офицерами», что сказалось на отношение к ним в Русской императорской армии.

Теперь прапорщиком можно было стать после 8 месяцев обучения. Таким образом, прапорщики стали как бы «скороспелыми офицерами», что сказалось на отношение к ним в Русской императорской армии.

С 1917-го года по 1 января 1972 года звания прапорщика не существовало. По статусу «новые прапорщики» были выше старшины и ниже младшего лейтенанта. В сравнении с дореволюционными чинами, советский прапорщик был равен подпрапорщику царской армии.

С 2009 года шла ликвидация института прапорщиков, но в феврале 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении институтов прапорщиков и мичманов в армию и флот.

В «Словаре русского арго» Елистратова отмечено, что на армейском жаргоне прапорщиков называют «кусками».

2. Сержант

Слово «сержант» пришло в русский язык из французского (sergent), а в язык французский — из латыни (serviens). Переводится как «служащий».

Первые сержанты появились ещё в XI веке в Англии. Только тогда так называли не военных, а землевладельцев, выполнявших для короля разнообразные поручения. В XII веке сержантами в Англии также называли служащих, исполнявших полицейские функции.

В XII веке сержантами в Англии также называли служащих, исполнявших полицейские функции.

Как воинское звание «сержант» появился только в XV веке, во французской армии. После это оно перешло в немецкую и английскую армии, а в XVII веке — в Российскую. Звание было в ходу с 1716 по 1798 год, когда Павел Первый заменил чины сержанта и старшего сержанта на унтер-офицера и фельдфебеля соответственно.

В Красной армии звание «сержант» появилось 2 ноября 1940 года. Особенность советского сержантского состава состояла в том, что сержантами становились не кадровые военные, а военнослужащие срочной службы, что, по замыслу советского военного руководства, повышает мобилизационные качества армии.Такой подход оправдал себя — в декабре 1979 года за 2 недели была сформирована крупная группировка войск для ввода в Афганистан (50 тысяч солдат, сержантов и офицеров).

Совершенно отличная система сержантов в армии США. По данным на 2010 год, там сержанты составляют около 40 % от общей численности Вооруженных сил. Из более чем 1 371 000 военнослужащих армии США 547 тыс. представляют американские сержанты. Из них: 241 500 — сержанты, 168 000 — штаб-сержанты, 100 000 — сержанты 1 класса, 26 900 — мастер-сержанты, 10 600 — сержант-майоры.

Из более чем 1 371 000 военнослужащих армии США 547 тыс. представляют американские сержанты. Из них: 241 500 — сержанты, 168 000 — штаб-сержанты, 100 000 — сержанты 1 класса, 26 900 — мастер-сержанты, 10 600 — сержант-майоры.

Сержант в армии США — первый после Бога для солдат и вторых лейтенантов. Сержанты их обучают и берут над ними шефство.

3. Лейтенант

Слово «лейтенант» происходит от французского lieutenant что переводится как «заместитель». В начале XV века во Франции так называли лиц начальствующего состава, которые занимали должности заместителей начальников отрядов, после — заместителей командиров рот, на флоте так называли заместителей капитанов кораблей. Со второй половины XVII века «лейтенант» стало воинским званием.

В Испании XV—XVI веков такая же должность называлась «lugar teniente» или просто «teniente».

В России с 1701 по 1917 год чин лейтенанта был только на императорском флоте. В СССР звание лейтенанта было введено 22 сентября 1935 года как первичное офицерское звание, получаемое при окончании военного училища или при окончании военной кафедры в гражданских вузах. Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при положительной аттестации.

Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при положительной аттестации.

4. Капитан

«Капитан» и «капут» — слова однокоренные. По латыни caput — голова. Капитан переводится как «военачальник».

Впервые звание «капитан» стало использоваться опять же во Франции, в Средние века так называли начальников военных округов. С 1558 года капитанами стали называть командиров рот, начальники военных округов стали называться генерал-капитанами.

В России чин капитана появился в XVI веке. Так стали называть ротных командиров. В кавалерии и драгунских полках и корпусе жандармов с 1882 года капитан назывался ротмистором, а в казачьих полках — есаулом.

До 1917 года чин армейского капитана пехоты был равен званию современного армейского майора, чин капитана гвардии равен званию армейского подполковника.

В Красной армии звание капитана было введено 22 сентября 1935 года. тогда же для корабельного состава ВМФ были введены звания капитан 1-го, 2-го и 3-го ранга и капитан-лейтенант (последнее соответствует званию капитан).

В артиллерии звание капитан соответствует должности командир батареи (комбатр).

5. Майор

Майор переводится как «старший». Че Гевара — тоже майор, поскольку в испаноязычных странах звание команданте равняется майору.

Звание появилось в XVII веке. Так называли помощников командира полка, ответственных за питание и караул. При разделении полков на батальоны майоры становились командирами батальонов.

В русской амии чин майора был введен Петром I в 1698 году. По аналогии с генерал-майорами того времени майоры получали не одну звезду, как сейчас, а две. Различие между чинами было в бахроме на эполетах. У генерал-майоров она была генеральская, крученая, у майоров — штабс-офицерская, из тонких нитей.

С 1716 по 1797 годы в русской армии также были чины премьер-майора и секунд-майора. Разделение было отменено Павлом Первым.

В казачьих войсках чину майора соответствовал чин «войсковой старшина», в статских чинах — «коллежский асессор».

В 1884 году чин майора был упразднён, а майоры стали подполковниками.

В Красной армии звание майора было введено в 1935 году, на флоте ему соответствовало корабельное звание капитана 3-го ранга.

Интересный факт: Юрий Гагарин стал первым старшим лейтенантом, ставшим майором.

6. Генерал и старше

«Генерал» — значит «главный», а вот «маршал» переводится как «конюх» (французское maréchal и сейчас означает «кузнец подков»). Тем не менее, маршал до 1917 года было высшим воинским званием в Российской армии, а после — со все того же 1935 года.

Но кроме маршалов и генералов есть ещё и генералиссимусы. Впервые в русской истории титул «генералиссимус» был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А.С. Шеину за успешные действия под Азовом (про «потешных генералиссимусов мы не говорим). Официально воинское звание генералиссимуса было введено в России Воинским уставом 1716 года.

Геенералиссимусами в русской истории стали: князь Александр Меншиков (1727), принц Антон Ульрих Брауншвейгский (1740), Александр Суворов (1799).

После Великой Отечественной войны 26 июня 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание «Генералиссимус Советского Союза». На следующий день это звание получил Иосиф Сталин. По воспоминаниям Рокоссовского, он лично уговорил Сталина принять звание, сказав, что «маршалов много, а генералиссимус только один».

На следующий день это звание получил Иосиф Сталин. По воспоминаниям Рокоссовского, он лично уговорил Сталина принять звание, сказав, что «маршалов много, а генералиссимус только один».

Во времена брежневского правления ходили разговоры о том, чтобы и Леонид Ильич получил это высокое звание, но… не сложилось.

7. Обмывать звезды

Получение звездочек принято обмывать. И не только в России. Откуда именно пошла эта традиция сегодня уже сложно установить, но известно, что обмывали звания и в Великую Отечественную войну, обмывали повышения по военной службе и в армии Российской империи.

Традиция известная. Звездочки кладутся в стакан, он заполняется водкой, после чего она выпивается, а звезды вылавливаются зубами и кладутся на погоны.

источник

Обзор: Системная красная волчанка: современные рекомендации по клинической практике

1.

Вульф С.Х., Грол Р., Хатчинсон А. и др..

Клинические рекомендации: потенциальные преимущества, ограничения и вред клинических руководств. БМЖ

1999; 318: 527–30. 10.1136/бмж.318.7182.527

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

БМЖ

1999; 318: 527–30. 10.1136/бмж.318.7182.527

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Андреоли Л., Берциас Г.К., Агмон-Левин Н. и др.. Рекомендации EULAR по женскому здоровью и ведению планирования семьи, вспомогательной репродукции, беременности и менопаузы у пациенток с системной красной волчанкой и/или антифосфолипидным синдромом. Энн Реум Дис 2017;76:476–85. 10.1136/annrheumdis-2016-209770 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Арно Л., Матиан А., Адуэ Д. и др.. Скрининг и контроль сердечно-сосудистых факторов риска при системной красной волчанке: рекомендации для клинической практики на основе литературы и мнений экспертов. Преподобный Мед Интерне 2015; 36: 372–80. 10.1016/j.revmed.2014.10.009 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4.

Бенито-Гарсия Э., Шур П.Х., Лахита Р. и др..

Руководство по иммунологическому лабораторному тестированию при ревматических заболеваниях: тесты на антитела к Sm и анти-RNP. Артрит Реум

2004; 51:1030–44. 10.1002/арт.20836

[PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Артрит Реум

2004; 51:1030–44. 10.1002/арт.20836

[PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

5. Берциас Г., Иоаннидис Дж. П., Болетис Дж. и др.. Рекомендации EULAR по лечению системной красной волчанки. Отчет целевой группы Постоянного комитета eular по международным клиническим исследованиям, включая терапевтические. Энн Реум Дис 2008; 67: 195–205. 10.1136/ср.2007.070367 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Берциас Г.К., Иоаннидис Дж.П., Арингер М. и др.. Рекомендации EULAR по лечению системной красной волчанки с психоневрологическими проявлениями: отчет рабочей группы постоянного комитета EULAR по клиническим вопросам. Энн Реум Дис 2010;69: 2074–82. 10.1136/издание 2010.130476 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7.

Берциас Г.К., Тектониду М., Амура З. и др..

Совместные рекомендации Европейской лиги по борьбе с ревматизмом и Европейской почечной ассоциации-Европейской ассоциации диализа и трансплантации (EULAR/ERA-EDTA) по лечению волчаночного нефрита у взрослых и детей. Энн Реум Дис

2012;71:1771–82. 10.1136/annrheumdis-2012-201940

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Энн Реум Дис

2012;71:1771–82. 10.1136/annrheumdis-2012-201940

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Браз А.С., де Андраде К.А., да Мота Л.М. и др.. [Рекомендации Бразильского общества ревматологов по диагностике и лечению кишечных паразитарных инфекций у пациентов с аутоиммунными ревматическими заболеваниями]. Rev Bras Реуматол 2015; 55: 368–80. 10.1016/j.rbr.2014.10.010 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

9. Гудман С.М., Спрингер Б., Гайят Г. и др.. Руководство Американского колледжа ревматологии/Американской ассоциации хирургов тазобедренного и коленного сустава, 2017 г., по периоперационному лечению противоревматическими препаратами у пациентов с ревматическими заболеваниями, подвергающихся плановой тотальной эндопротезировании тазобедренного или коленного сустава. Артрит Ревматол 2017;69:1538–51. 10.1002/арт.40149 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10.

Грут Н., де Графф Н., Авчин Т. и др..

Европейские научно обоснованные рекомендации по диагностике и лечению системной красной волчанки у детей: инициатива SHARE.

11. Хан Б.Х., МакМахон М.А., Уилкинсон А. и др.. Рекомендации Американской коллегии ревматологов по скринингу, лечению и лечению люпус-нефрита. Уход за артритом 2012; 64: 797–808. 10.1002/акр.21664 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Хейстек М.В., Отт де Брюин Л.М., Бийл М. и др.. Рекомендации EULAR по вакцинации детей с ревматическими заболеваниями. Энн Реум Дис 2011;70:1704–12. 10.1136/сд.2011.150193 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Матиан А., Арно Л., Адуэ Д. и др.. [Профилактика инфекций у взрослых и подростков при системной красной волчанке: Руководство для клинической практики на основе литературы и мнений экспертов]. Преподобный Мед Интерне 2016; 37: 307–20. 10.1016/ж.ревмед.2016.01.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14.

Моска М., Тани С., Арингер М. и др..

Рекомендации Европейской противоревматической лиги по мониторингу пациентов с системной красной волчанкой в клинической практике и в обсервационных исследованиях. Энн Реум Дис

2010;69: 1269–74. 10.1136/ср.2009.117200

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Энн Реум Дис

2010;69: 1269–74. 10.1136/ср.2009.117200

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Сааведра Салинас М.А., Баррера Крус А., Кабрал Кастаньеда А.Р. и др.. Клинические рекомендации по ведению беременности у женщин с аутоиммунными ревматическими заболеваниями Мексиканского колледжа ревматологии. Часть I. Реуматол Клин 2015;11:295–304. 10.1016/j.reuma.2014.11.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Сааведра Салинас М.А., Баррера Крус А., Кабрал Кастаньеда А.Р. и др.. Клинические рекомендации по ведению беременности у женщин с аутоиммунными ревматическими заболеваниями Мексиканского колледжа ревматологии. Часть II. Реуматол Клин 2015;11:305–15. 10.1016/j.reuma.2014.12.004 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

17. Сильва С, Террери М, Барбоза С. Консенсус по иммунизации детей и подростков с ревматическими заболеваниями. Бюстгальтеры J Ревматол 2009; 49: 562–89. [Google Scholar]

18.

Тессье-Клотье Б., Кларк А.Е., Пино К. А. и др..

Какие исследования необходимы для оптимального мониторинга злокачественных новообразований при СКВ?

волчанка

2015; 24:781–7. 10.1177/0961203315575587

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

А. и др..

Какие исследования необходимы для оптимального мониторинга злокачественных новообразований при СКВ?

волчанка

2015; 24:781–7. 10.1177/0961203315575587

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Тоццоли Р., Биззаро Н., Тонутти Э. и др.. Руководство по лабораторному использованию тестов на аутоантитела в диагностике и мониторинге аутоиммунных ревматических заболеваний. Ам Джей Клин Патол 2002; 117: 316–24. 10.1309/Y5VF-C3DM-L8XV-U053 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Трухильо-Мартин М.М., Руа-Фигероа Фернандес де Ларриноа I, Руис-Ирасторса Г. и др.. [Клинические рекомендации по системной красной волчанке: рекомендации по общему клиническому ведению]. Мед Клин 2016;146:413.e1–413.e14. 10.1016/j.medcle.2016.06.033 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21.

Целиос К., Шейн Б.Дж., Гладман Д.Д. и др..

Оптимальный мониторинг риска ишемической болезни сердца у пациентов с системной красной волчанкой: систематический обзор. J ревматол

2016;43:54–65. 10.3899/jrheum. 150460

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

150460

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. ван Волленховен Р.Ф., Моска М., Берциас Г. и др.. Целевое лечение системной красной волчанки: рекомендации международной целевой группы. Энн Реум Дис 2014;73:958–67. 10.1136/annrheumdis-2013-205139 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Юэн Х.К., Каннингем М.А. Оптимальное лечение усталости у пациентов с системной красной волчанкой: систематический обзор. Ther Clin Risk Manag 2014;10:775–86. 10.2147/ТКРМ.S56063 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Грут Н., де Графф Н., Маркс С.Д. и др.. Европейские рекомендации, основанные на фактических данных, по диагностике и лечению люпус-нефрита у детей: инициатива SHARE. Энн Реум Дис 2017; 76: 1965–73. 10.1136/annrheumdis-2017-211898 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25.

Ван Ассен С., Агмон-Левин Н., Элькаям О. и др..

Рекомендации EULAR по вакцинации взрослых пациентов с аутоиммунными воспалительными ревматическими заболеваниями. Энн Реум Дис

2011;70:414–22. 10.1136/издание 2010.137216

[PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Энн Реум Дис

2011;70:414–22. 10.1136/издание 2010.137216

[PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

26. Гордон С., Амисса-Артур М.Б., Гайед М. и др.. Рекомендации Британского общества ревматологов по лечению системной красной волчанки у взрослых. Ревматология 2018;57:e1–e45. 10.1093/ревматология/kex286 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Понс-Эстель Б.А., Бонфа Э., Сориано Э.Р. Первые латиноамериканские клинические рекомендации по лечению системной красной волчанки: Латиноамериканская группа по изучению волчанки (GLADEL, Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus) — Панамериканская лига ассоциаций ревматологов (PANLAR). Энн Реум Дис 2018. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Неоднородность облаков по свойствам облаков и аэрозолей над облаками, полученная из смоделированных полных и поляризованных коэффициентов отражения

Александров, М. Д., Кэрнс, Б., Эмде, К., Акерман, А. С., и ван Диденховен, Б.:

Оценки точности извлечения размеров облачных капель из поляризованных

измерения коэффициента отражения исследовательским сканирующим поляриметром Remote Sens. Environ., 125, 92–111, https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.07.012, 2012.

Environ., 125, 92–111, https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.07.012, 2012.

Алкасем А., Щап Ф., Корнет С., Щербаков В. , Гур Ю., Журдан О., Лабонноте, Л. К., и Миоче, Г.: Влияние неоднородности перистых облаков на лидар. Данные CALIOP/CALIPSO, J. Quant. Спектроск. Ра., 202, 38–49., https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2017.07.005, 2017.

Баркер Х.В., Веллицкий Б.А. и Паркер Л.: Параметризация для Вычисление осредненных по сетке солнечных потоков для неоднородного морского пограничного слоя Облака. Часть II: Проверка с использованием спутниковых данных, J. Atmos. наук, 53, 2304–2316, https://doi.org/10.1175/1520-0469(1996)053<2304:APFCGA>2.0.CO;2, 1996.

Бреон, Ф. М. и Дутрио-Буше, М.: Сравнение облачная капля радиусы, измеренные из космоса, IEEE T. Geosci. Удаленный, 43, 1796–1805 г., https://doi.org/10.1109/TGRS.2005.852838, 2005.

Бреон, Ф.-М. и Голуб, П.: Эффективный радиус облачных капель от

космические поляризационные измерения // Геофиз. Рез. Летт., 25, 1879–1882,

https://doi. org/10.1029/98GL01221, 1998.

org/10.1029/98GL01221, 1998.

Buriez, J.C., Vanbauce, C., Parol, F., Goloub, P., Herman, M., Bonnel, B., Фукар, Ю., Кувер, П., и Сез, Г.: Обнаружение облаков и получение облачные свойства от POLDER, Int. J. Remote Sens., 18, 2785–2813, https://doi.org/10.1080/014311697217332, 1997.

Buriez, J.-C., Doutriaux-Boucher, M., Parol, F., and Loeb, N.G.: Angular Изменчивость оптической толщины облака жидкой воды АДЕОС-ПОЛЬДЕР, Дж. Атмос. наук, 58, 3007–3018, https://doi.org/10.1175/1520-0469(2001)058<3007:AVOTLW>2.0.CO;2, 2001.

Buriez, J.-C., Parol, F., Cornet, C., и Дутрио-Буше, М.: An улучшенный вывод альбедо верхней границы атмосферы из POLDER/ADEOS-2: Узкополосные альбедо, J. Geophys. Рез.-Атм., 110, Д05202, https://doi.org/10.1029/2004JD005243, 2005.

Кахалан, Р.Ф.: Ограниченные каскадные облака: альбедо и эффективная толщина, Нонлин. Processes Geophys., 1, 156–167, https://doi.org/10.5194/npg-1-156-1994, 1994.

Chand, D., Anderson, T.L., Wood, R. , Charlson, R.J., Ху, Ю., Лю, З. и

Vaughan, M.: Количественная оценка надоблачного аэрозоля с использованием космического лидара для

улучшенное понимание прямого воздействия облачного неба на климат, J. Geophys.

Рез.-Атмос., 113, D13206, https://doi.org/10.1029/2007JD009433, 2008.

, Charlson, R.J., Ху, Ю., Лю, З. и

Vaughan, M.: Количественная оценка надоблачного аэрозоля с использованием космического лидара для

улучшенное понимание прямого воздействия облачного неба на климат, J. Geophys.

Рез.-Атмос., 113, D13206, https://doi.org/10.1029/2007JD009433, 2008.

Корнет, К., Исака, Х., Гиллеме, Б., и Щап, Ф.: Нейронная сеть восстановление параметров облачности неоднородных облаков по мультиспектральным и многомасштабные данные о излучении: технико-экономическое обоснование, J. Geophys. рез.-атмосфер., 109, D12203. Тематическое исследование извлечения параметров неоднородного облака из данных MODIS, Geophys. Рез. Lett., 32, L13807, https://doi.org/10.1029/2005GL022791, 2005.

Корнет, К., К.-Лабоннот, Л., и Щап, Ф.: Трехмерная поляризация

Модель переноса излучения в атмосфере методом Монте-Карло (3DMCPOL): трехмерное воздействие на

поляризованные видимые коэффициенты отражения перистых облаков, J. Quant. Спектроск. Ra., 111, 174–186, https://doi.org/10. 1016/j.jqsrt.2009.06.013, 2010.

1016/j.jqsrt.2009.06.013, 2010.

Cornet, C., Szczap, F., C.-Labonnote, L., Fauchez , Т., Пароль, Ф., Тьелё, Ф., Риеди Дж., Дюбюиссон П. и Ферлей Н.: Оценка облачности влияние неоднородности на общую и поляризованную видимую яркость, измеренное POLDER/PARASOL и последствия для извлеченных свойств облака, Материалы Международного симпозиума по радиации (IRC/IAMAS), AIP Издательская, 99–102, https://doi.org/10.1063/1.4804717, 2013.

Костантино, Л. и Бреон, Ф.-М.: Косвенное воздействие аэрозоля на теплые облака над Юго-Восточной Атлантикой, данные MODIS, расположенного совместно. и Наблюдения CALIPSO, Атмос. хим. Phys., 13, 69–88, https://doi.org/10.5194/acp-13-69-2013, 2013.

Дэвис А.Б., Маршак А.: Перенос солнечного излучения в облачной среде. атмосфера: трехмерная перспектива наблюдений и воздействия на климат, Rep. Prog. Phys., 73, 026801, https://doi.org/10.1088/0034-4885/73/2/026801, 2010.

Дэвис, А.Б., Гарай, М.Дж., Сюй, Ф., Ку, З. и Эмде, К.: Трехмерное излучение

эффекты переноса в многоракурсных/многоспектральных радиополяриметрических сигналах

из смеси облаков и аэрозолей, наблюдаемых невизуальным датчиком,

Представлено на VI Международной конференции по поляризации и дистанционному зондированию. Общество оптики и фотоники, с. 887309, г.

https://doi.org/10.1117/12.2023733, 2013.

Общество оптики и фотоники, с. 887309, г.

https://doi.org/10.1117/12.2023733, 2013.

Deaconu, L.T., Waquet, F., Josset, D., Ferlay, N., Peers, F., Thieuleux, F., Ducos, F., Паскаль Н., Танре Д., Пелон Дж. и Голуб П.: Согласованность характеристик аэрозолей над облаками по активным и пассивным измерениям A-Train, Atmos. Изм. Тех., 10, 3499–3523, https://doi.org/10.5194/amt-10-3499-2017, 2017.

Дешам, П.-Ю., Бреон, Ф.-М., Леруа, М., Подэр, А., Брико, А., Буриз, J.-C., и Seze, G.: Миссия POLDER: характеристики прибора и научные цели, IEEE T. Geosci. Удаленный, 32, 598–615, https://doi.org/10.1109/36.297978, 1994.

Эмде К., Барлакас В., Корнет К., Эванс Ф., Коркин С., Ота Ю., Лабоннот Л. К., Ляпустин А., Маке А., Майер Б. и Вендиш М.: Проект взаимного сравнения моделей переноса поляризованного излучения IPRT – Фаза A, J. Quant. Спектроск. Ра., 164, с. 8–36, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2015.05.007, 2015.

Эмде К., Баркалас В., Корнет К., Эванс Ф., Ван З. , Лабоннот Л.К.,

Маке А., Майер Б. и Вендиш М.: Перенос поляризованного излучения IPRT

проект взаимного сравнения моделей — трехмерные тестовые примеры (этап B), J. Quant. Спектроск. Ра., 209, с.

19–44,

https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2018.01.024, 2018.

, Лабоннот Л.К.,

Маке А., Майер Б. и Вендиш М.: Перенос поляризованного излучения IPRT

проект взаимного сравнения моделей — трехмерные тестовые примеры (этап B), J. Quant. Спектроск. Ра., 209, с.

19–44,

https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2018.01.024, 2018.

Fauchez, T., Cornet, C., Szczap, F., Dubuisson, P., and Rosambert, T.: Воздействие неоднородности перистых облаков в верхних слоях атмосферы инфракрасное излучение, Атмос. хим. Phys., 14, 5599–5615, https://doi.org/10.5194/acp-14-5599-2014, 2014.

Fauchez, T., Dubuisson, P., Cornet, C., Szczap, F., Garnier, A. , Пелон, Дж., и Мейер, К.: Влияние неоднородности облаков на оптические свойства перистых облаков, полученные с помощью космического теплового инфракрасного излучения. радиометрия, атмос. Изм. Tech., 8, 633–647, https://doi.org/10.5194/amt-8-633-2015, 2015.

Goloub, P., Deuze, J.L., Herman, M., and Fouquart, Y. : Анализ

Измерения поляризации POLDER над облачным покровом, IEEE T. Geosci. Удаленная, 32, 78–88, https://doi. org/10.1109/36.285191, 1994.

org/10.1109/36.285191, 1994.

Ху, Ю., Воан, М., Лю, З., Пауэлл, К., и Родье, С.: Извлечение Оптические глубины и коэффициенты лидара для прозрачных слоев над непрозрачной водой Облака по лидарным измерениям CALIPSO, IEEE Geosci. Удаленная С., 4, 523–526, https://doi.org/10.1109/LGRS.2007.

5, 2007.

Ивабучи, Х. и Хаясака, Т.: Эффекты горизонтальной неоднородности облаков об оптической толщине, полученной по спутниковым данным среднего разрешения, J. Atmos. наук, 59, 2227–2242 гг., https://doi.org/10.1175/1520-0469(2002)059<2227:EOCHIO>2.0.CO;2, 2002.

Джетва, Х., Торрес, О., Ваке, Ф., Чанд, Д. и Ху, Ю.: Как сделать A-train сравнивают датчики при определении оптической толщины надоблачного аэрозоля? Оценка на основе тематического исследования, Geophys. Рез. Письма, 41, 186–192, https://doi.org/10.1002/2013GL058405, 2013.

Като, С., Хинкельман, Л.М., и Ченг, А.: Оценка спутниковых данных

ошибки оптической толщины облака и эффективного радиуса и их влияние на

расчетная освещенность, усредненная по домену, J. Geophys. Рез.-Атм., 111,

D17201, https://doi.org/10.1029/2005JD006668, 2006.

Geophys. Рез.-Атм., 111,

D17201, https://doi.org/10.1029/2005JD006668, 2006.

Каваи, Х. и Тейшейра, Дж.: Функции плотности вероятности жидкой воды Путь и общее содержание воды в облаках морского пограничного слоя: последствия для параметризации облаков., Дж. Климат, 25, 2162–2177, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00117.1, 2011.

Ленобль, Дж., Герман, М., Деузе, Дж.Л., Лафранс, Б., Сантер, Р., и Танре, Д.: Последовательный порядок рассеяния кода для решения векторное уравнение переноса в атмосфере Земли с аэрозолями, J. Quant. Спектроск. Ра., 107, 479–507, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2007.03.010, 2007.

Левис, А., Шехнер, Ю.Ю., Эйдес, А., и Дэвис, А.Б.: Воздушно-десантные Трехмерная облачная томография, в: Международная конференция IEEE, 2015 г. по компьютерному зрению (ICCV), представленный на IEEE International 2015 г. Конференция по компьютерному зрению (ICCV), 3379–3387, https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.386, 2015.

Левис А., Шехнер Ю.Ю. и Дэвис А. Б.: Множественное рассеяние

Микрофизическая томография, IEEE, 5797–5806,

https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.614, 2017.

Б.: Множественное рассеяние

Микрофизическая томография, IEEE, 5797–5806,

https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.614, 2017.

Лоэб, Н. Г. и Коакли, Дж. А.: Вывод оптических данных о морских слоистых облаках Глубины по спутниковым измерениям: применима ли теория 1-D?, J. Climate, 11, 215–233, https://doi.org/10.1175/1520-0442(1998)011<0215:IOMSCO>2.0.CO;2, 1998.

Леб, Н. Г. и Дэвис, Р.: Наблюдательные доказательства плоскопараллельности модель смещения: Видимая зависимость оптической толщины облаков от зенитного угла Солнца, J. Geophys. Рез.-Атмос., 101, 1621–1634, https://doi.org/10.1029/95JD03298, 1996.

Магаритц-Ронен Л., Хаин А., Пинский М.: О горизонтальном изменчивость эффективного радиуса слоисто-кучевых облаков // J. Geophys. Res.-Atmos., 121, 9640–9660, https://doi.org/10.1002/2016JD024977, 2016.

Марбах, Т., Риеди, Дж., Лакан, А., и Шлюссель, П.: Миссия 3МИ:

многоканальный поляризационный формирователь изображений полярной системы ЕВМЕТСАТ:

второе поколение (EPS-SG), посвященное мониторингу аэрозолей и облаков, Proc. SPIE 9613, Поляризационная наука и дистанционное зондирование VII, 961310,

https://doi.org/10.1117/12.2186978, 2015.

SPIE 9613, Поляризационная наука и дистанционное зондирование VII, 961310,

https://doi.org/10.1117/12.2186978, 2015.

Маршак, А. и Дэвис, А. (ред.): Трехмерный перенос излучения в облачную погоду Атмосферы, Физика земных и космических сред, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2005.

Маршак А., Платник С., Варнаи Т., Вен Г. и Кахалан Р. Ф.: Влияние трехмерных радиационных эффектов на спутниковые поиски размеры облачных капель, J. Geophys. Рез.-Атм., 111, Д09207, https://doi.org/10.1029/2005JD006686, 2006.

Martin, W. and Hasekamp, O.P.: Демонстрация сопряженных методов для многомерное дистанционное зондирование атмосферы и поверхности, J. Quant. Спектроск. Ра., 204, с. 215–231, https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2017.09.031, 2018.

Martin, W., Cairns, B., and Bal, G.: Сопряженные методы корректировки

трехмерная атмосфера и свойства поверхности, чтобы соответствовать

многоугловые/многопиксельные поляриметрические измерения, J. Quant. Спектроск. Ra., 144, 68–85, https://doi. org/10.1016/j.jqsrt.2014.03.030, 2014.

org/10.1016/j.jqsrt.2014.03.030, 2014.

Мейер К., Платник С. и Чжан З.: Одновременный вывод Оптическая толщина поглощающего надоблачного аэрозоля и нижележащая жидкая фаза оптические и микрофизические свойства облаков с использованием MODIS, J. Geophys. Рез.-Атмос., 2015, JD023128, https://doi.org/10.1002/2015JD023128, 2015.

Накадзима Т. и Кинг М.Д.: Определение оптической толщины и Эффективный радиус частиц облаков от отраженного солнечного излучения Измерения. Часть I: Теория, J. Atmos. наук, 47, 1878–1893, https://doi.org/10.1175/1520-0469(1990)047<1878:DOTOTA>2.0.CO;2, 1990.

Parol, F., Buriez, J.C., Vanbauce, C., Riedi, J. , К.-Лабоннот, Л.,

Дутрио-Буше, М., Весперини, М., Сез, Г., Кувер, П., Виолье,

М. и Бреон Ф. М.: Обзор возможностей многоугольных и

измерения поляризационных облаков от POLDER. Доп. Космические исследования, изменение климата

Процессы в стратосфере, системах Земля-атмосфера-океан и

Океанографические процессы по спутниковым данным 33, 1080–1088. https://doi.org/10.1016/S0273-1177(03)00734-8, 2004 г.

https://doi.org/10.1016/S0273-1177(03)00734-8, 2004 г.

Пирс Ф., Ваке Ф., Корне К., Дюбюиссон П., Дюко Ф., Голуб П., Щап Ф., Танре Д. и Тьелё Ф.: Поглощение аэрозоли над облаками по измерениям POLDER/PARASOL и оценка их прямого радиационного воздействия, Атмос. хим. Phys., 15, 4179–4196, https://doi.org/10.5194/acp-15-4179-2015, 2015.

Platnick, S., King, MD, Ackerman, S.A., Menzel, W.P., Baum, Б. А., Риеди, Дж. К. и Фрей Р. А.: Облачные продукты MODIS: алгоритмы и примеры от Terra, IEEE T. Geosci. Удаленный, 41, 459–473, https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.808301, 2003.

Роджерс, CD: Обратные методы зондирования атмосферы: теория и практика, World Scientific Publishing Co. Ltd, Лондон, Великобритания, с. 238, 2000.

Стап, Ф. А., Хасекамп, О. П., Эмде, К., и Рокманн, Т.: Влияние

Трехмерные эффекты на одномерные извлечения аэрозолей в синтетических частично облачных сценах, J. Quant. Спектроск. Ра., 170, с.

54–68,

https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2015.10. 008, 2016a.

008, 2016a.

Stap, F.A., Hasekamp, O.P., Emde, C., и Röckmann, T.: Multiangle фотополяриметрический поиск аэрозолей вблизи облаков: синтетический исследование, основанное на моделировании больших вихрей, J. Geophys. Рез.-Атм., 121, 12914–12935, https://doi.org/10.1002/2016JD024787, 2016b.

Щап Ф., Исака Х., Соте М., Гиллеме Б. и Иолтуховский А.: Эффективные радиационные свойства ограниченной каскадной непоглощающей облачности: Определение приближения эквивалентного однородного облака, J. Geophys. Рез.-Атмос., 105, 20617–20633, https://doi.org/10.1029/2000JD

6, 2000а.

Щап Ф., Исака Х., Соте М., Гиллеме Б. и Иолтуховский А.: Эффективные радиационные свойства ограниченного каскада поглощающих облаков: Определение эффективного альбедо однократного рассеяния, J. Geophys. Рез.-Атмос., 105, 20635–20648, https://doi.org/10.1029/2000JD

5, 2000b.

Щап, Ф., Гур, Ю., Фош, Т., Корнет, К., Форе, Т., Журдан, О., Пениде, Г. и Дюбюиссон, П.: Гибкая трехмерная

генератор слоисто-кучевых, кучевых и перистых облаков (3DCLOUD), основанный на радикально упрощенных атмосферных уравнениях и Фурье

структура преобразования, Geosci. Model Dev., 7, 1779–1801, https://doi.org/10.5194/gmd-7-1779-2014, 2014.

Model Dev., 7, 1779–1801, https://doi.org/10.5194/gmd-7-1779-2014, 2014.

Torres, O., Jethva, H., и Bhartia, P.K.: Извлечение аэрозоля оптический Глубина над облаками по наблюдениям OMI: анализ чувствительности и случай Исследования, Дж. Атмос. наук, 69, 1037–1053, https://doi.org/10.1175/JAS-D-11-0130.1, 2011.

Туми, С.: Влияние загрязнения на коротковолновое альбедо облаков, Дж. Атмос. наук, 34, 1149–1152, https://doi.org/10.1175/1520-0469(1977)034<1149:TIOPOT>2.0.CO;2, 1977.

Varnai, T.: Влияние трехмерных радиационных эффектов на Пространственное распределение коротковолнового отражения облаков, J. Atmos. наук, 57, 216–229, https://doi.org/10.1175/1520-0469(2000)057<0216:IOTDRE>2.0.CO;2, 2000.

Варнаи, Т. и Дэвис, Р.: Влияние неоднородности облаков на короткие волны

Радиация: сравнение изменчивости верхней границы облаков и внутренней неоднородности, J. Atmos. наук, 56,

4206–4224,

https://doi.org/10.1175/1520-0469(1999)056<4206:EOCHOS>2.0.CO;2, 1999.

Варнай Т. и Маршак А.: Наблюдения за трехмерным излучением Эффекты, влияющие на определение оптической толщины облаков MODIS, J. Atmos. наук, 59, 1607–1618 гг., https://doi.org/10.1175/1520-0469(2002)059<1607:OOTDRE>2.0.CO;2, 2002.

Waquet, F., Riedi, J., Labonnote, L.C., Goloub, P., Cairns, B., Deuzé, Ж.-Л. и Танре Д.: Дистанционное зондирование аэрозолей над облаками с использованием A-Train Наблюдения, J. Atmos. наук, 66, 2468–2480, https://doi.org/10.1175/2009JAS3026.1, 2009.

Waquet, F., Cornet, C., Deuzé, J.-L., Dubovik, O., Ducos, F., Goloub, P. , Герман М., Лапёнок Т., Лабоннот Л. К., Риеди Дж., Танре Д., Тьелё, Ф., и Ванбос, К.: Извлечение микрофизических и оптических свойств аэрозоля над жидкими облаками с помощью поляризации POLDER/PARASOL измерения, Атмос. Изм. Тех., 6, 991–1016, https://doi.org/10.5194/amt-6-991-2013, 2013a.

Ваке Ф., Пирс Ф., Дюко Ф., Голуб П., Платник С., Риеди Дж.,

Танре, Д., и Тьелё, Ф.: Общий анализ свойств аэрозолей

над облаками, Геофиз. Рез. Летт., 40, 5809–5814,

https://doi.org/10.1002/2013GL057482, 2013b.

Рез. Летт., 40, 5809–5814,

https://doi.org/10.1002/2013GL057482, 2013b.

Wilcox, E.M.: Утолщение слоисто-кучевых облаков под слоями поглощающего дымового аэрозоля, Atmos. хим. физ., 10, 11769–11777, https://doi.org/10.5194/acp-10-11769-2010, 2010.

Янг, С. А. и Воан, Массачусетс: Извлечение профилей твердых частиц Вымирание от облачно-аэрозольного лидара Инфракрасный спутник Pathfinder Данные наблюдений (CALIPSO): описание алгоритма, J. Atmos. Океан., Tech., 26, 1105–1119, https://doi.org/10.1175/2008JTECHA1221.1, 2009.

Зенг, С., Пароль, Ф., Риеди, Дж., Корнет, С., и Тьелё, Ф.: экзамен фракций и свойств POLDER/PARASOL и MODIS/Aqua Cloud Репрезентативность, Дж. Климат, 24, 4435–4450, https://doi.org/10.1175/2011JCLI3857.1, 2011 г.

Зенг, С., Корнет, К., Парол, Ф., Риеди, Дж., и Тьелё, Ф.: Получено лучшее понимание оптической толщины облаков

от пассивных датчиков MODIS/AQUA и POLDER/PARASOL в созвездии A-Train, Atmos. хим. Phys., 12, 11245–11259, https://doi. org/10.5194/acp-12-11245-2012, 2012.

org/10.5194/acp-12-11245-2012, 2012.

Зенг С., Риеди Дж., Парол Ф., Корнет С. , и Тьелё, Ф.: Оценка продуктов термодинамической фазы верхней части облаков, полученных из пассивной и активные датчики, Атмос. Изм. Тех. Обсудить., 6, 8371–8411, https://doi.org/10.5194/amtd-6-8371-2013, 2013.

Чжан З., Акерман А.С., Фейнгольд Г., Платник С., Пинкус Р. и Сюэ Х.: Эффекты горизонтальной неоднородности облаков и моросить на пульте определение эффективного радиуса облачных капель: тематические исследования на основе моделирование, J. Geophys. Рез.-Атм., 117, Д19208, https://doi.org/10.1029/2012JD017655, 2012.

Чжан, З., Мейер, К., Ю, Х., Платник, С., Коларко, П., Лю, З., и Ореопулос, Л. .: Коротковолновое прямое радиационное воздействие надоблачных аэрозолей над мировым океаном, полученных в результате восьмилетних наблюдений CALIOP и MODIS, Атмос. хим. Phys., 16, 2877–29.00, https://doi.org/10.5194/acp-16-2877-2016, 2016a.

Чжан З., Вернер Ф., Чо Х.-М., Винд Г.