Историк

Мысль о том, что правитель России имеет право на императорский титул, задолго до Петра Великого завоевала многие умы – как внутри страны, так и за ее пределами

Формально Россия была провозглашена империей 300 лет назад, осенью 1721 года. Однако создание империи – это не одномоментный акт, а процесс, который занял не один день и даже не один век. Также не одномоментно произошел перенос имперской терминологии на российскую почву.

Царь – император

В этом вопросе Россия следовала за греческим языком, на котором басилевсом именовали как Иисуса Христа, так и ветхозаветных царей, римских и византийских императоров. В Древней Руси эквивалентным понятием стал термин «царь» (или «цесарь»). Эти слова постепенно проникали в политический и дипломатический язык. Царями и цесарями называли правителей различных стран – не только византийских и германских императоров, но и выдающихся русских князей, таких как Михаил Ярославич Тверской или Дмитрий Донской.

Только в XV веке термин «царь» появился в дипломатических посланиях русских князей. При этом он переводился на иностранные языки латинским словом «император» (imperator) или его германским эквивалентом «кайзер» (keiser, keyser, keijser). Однако такой перевод использовался при переписке лишь с некоторыми странами (Швецией, Данией), а также с Ливонским и Тевтонским орденами, городами Ганзейского союза и с римским папой. В официальных дипломатических документах титул «кайзер» (keyser) применительно к московскому князю впервые встречается в договорной грамоте Пскова с Ливонским орденом 1417 года.

Дипломат Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, посетивший Москву в 1517 и 1526 годах, писал: «…титул императора он [великий князь московский. – А. Т.] употребляет в сношениях с римским императором, папой, королем шведским и датским, [магистром Пруссии и] Ливонии и [как я слышал, с государем] турок. Хотя все свои послания он пишет только по-русски, именуя в них себя czar, но обычно наряду с ними высылаются латинские копии, в которых вместо czar стоит «император», то есть по-немецки khaiser». При Василии III такой титул стал использоваться в переписке с французским и испанским королями, курфюрстами Священной Римской империи и герцогами Брауншвейгскими. Наконец, османские султаны признали великого князя «царем царей».

Такое именование московского государя получило столь широкое распространение, что вошло в географические и картографические издания. Например, на «Морской карте» (Carta Marina Navigatoria) Мартина Вальдзеемюллера 1516 года рядом с изображением Василия III размещен следующий текст: «Это господин великий князь и император Руси и Московии, король Подолии и Пскова (Hic dominator Magnus princeps et imperator Russie et Moscouie, Podolie ac Plescouie rex)».

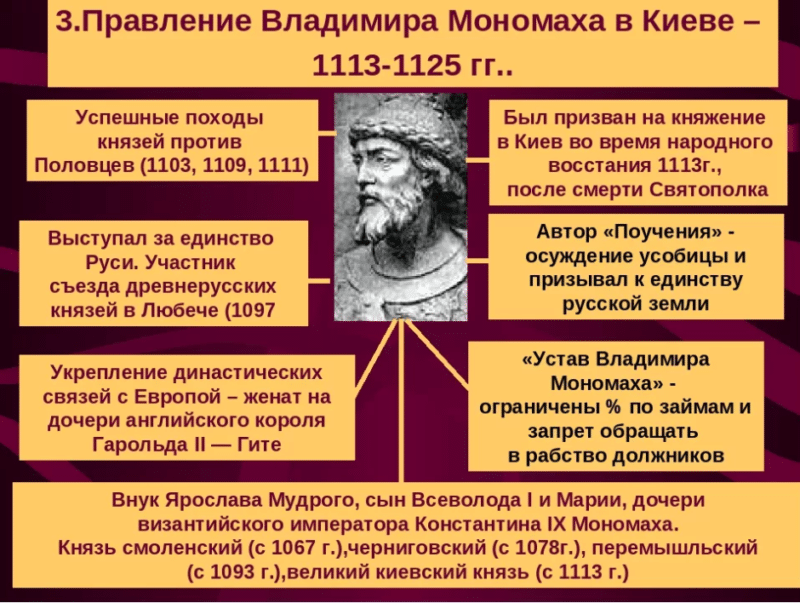

Внутри страны царский титул стал регулярно, хотя и неофициально, использоваться с начала 1460-х годов. По мнению архиепископа Вассиана (Рыло), московский великий князь имел больше прав на этот титул, чем самозваный царь («сам называющийся царь») хан Большой Орды Ахмат. Легенда об источнике этих прав позже была изложена в «Сказании о великих князьях владимирских Великой Руси». Согласно «Сказанию», Рюриковичи происходили от римского императора Августа, а князь Владимир Мономах получил императорские регалии и титул «царя Великой Руси» от византийского императора Константина Мономаха. В начале XVI века царский титул появился в выходных записях рукописных книг. Самая ранняя запись с упоминанием «царства» Ивана III содержится в Служебной минее, переписанной в московском монастыре Николы Старого в 1505 году. Официально использование этого титула было закреплено только с венчанием Ивана Грозного на царство 16 января 1547 года.

Легенда об источнике этих прав позже была изложена в «Сказании о великих князьях владимирских Великой Руси». Согласно «Сказанию», Рюриковичи происходили от римского императора Августа, а князь Владимир Мономах получил императорские регалии и титул «царя Великой Руси» от византийского императора Константина Мономаха. В начале XVI века царский титул появился в выходных записях рукописных книг. Самая ранняя запись с упоминанием «царства» Ивана III содержится в Служебной минее, переписанной в московском монастыре Николы Старого в 1505 году. Официально использование этого титула было закреплено только с венчанием Ивана Грозного на царство 16 января 1547 года.

Тверского князя Михаила Ярославича, принявшего мученическую смерть в Орде в 1318 году, одним из первых стали именовать царем

«Не имамы царя токмо кесаря»

После воцарения Лжедмитрия I для внешних сношений была создана новая титулатура с использованием термина «цесарь» (caesar): «Наяснейший и непобедимейший самодержец и великий государь Дмитрей Иванович… цесарь и великий князь всея России и всех Татарских царств и иных многих государств, Московской монархии подлеглых, государь, царь и обладатель».

Самозванец также попытался утвердить употребление титула «царь» (imperator) в дипломатической переписке с Речью Посполитой. С конца ноября 1605 года в латиноязычных грамотах, посылаемых из Москвы в Польшу и к римскому папе, caesar было заменено на imperator. Сохранилась собственноручная подпись Лжедмитрия, когда он начертал свой титул через n: inperator.

Новая титулатура Лжедмитрия, в отличие от дипломатического творчества предшествующих монархов, вызвала лишь раздражение современников. Келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий (Палицын) писал: «Гордя же ся в безумии, розстрига [так называли Лжедмитрия I, считая его беглым чернецом Григорием Отрепьевым. – А. Т.] повеле в титлах писати себе наяснейшим, непобедимым цесарем нарицашеся; мняше бо окаанный мало, еже царско имя носити, но вышшую и честнейшую честь желаше привлещи». Авраамий подчеркнул неравенство царского и цесарского титулов, отметив особую привлекательность для самозванца последнего. Такой взгляд не был общепринятым. В Евангелии при описании суда Понтия Пилата над Иисусом Христом содержится однозначная оценка выбора между двумя этими титулами. Иудейские архиереи, требующие смерти Христа, тогда сказали Пилату, что у них нет иного царя, кроме римского императора: «Не имамы царя токмо кесаря» (Ин. 19:15). Для русского религиозного сознания этот выбор имел глубокое символическое значение. По свидетельству французского наемника Жака Маржерета, состоявшего на русской службе при Борисе Годунове и Лжедмитрии, русские ставили титул царя выше титула цесаря / императора.

В Евангелии при описании суда Понтия Пилата над Иисусом Христом содержится однозначная оценка выбора между двумя этими титулами. Иудейские архиереи, требующие смерти Христа, тогда сказали Пилату, что у них нет иного царя, кроме римского императора: «Не имамы царя токмо кесаря» (Ин. 19:15). Для русского религиозного сознания этот выбор имел глубокое символическое значение. По свидетельству французского наемника Жака Маржерета, состоявшего на русской службе при Борисе Годунове и Лжедмитрии, русские ставили титул царя выше титула цесаря / императора.

В 1547 году Иван IV официально принял царский титул

В дипломатической практике XVII века московского государя стали чаще именовать царем, не переводя этот титул на иностранный язык. Посольский приказ открыто выступал за то, чтобы слово «царь» транскрибировалось, а не обозначалось иностранным словом. Посланник царя Алексея Михайловича Павел Менезиус, находясь в Риме в 1673 году, отмечал, что титул «царь» нельзя переводить, чтобы он звучал на латыни так же, как и титулы папы, цесаря римского, султана турецкого, шаха персидского и хана крымского.

Несмотря на это, иностранцы и эмигранты часто по-прежнему именовали московского государя императором (или цесарем). К примеру, такой термин употребляли уже упомянутый Жак Маржерет, написавший книгу «Состояние Российской империи» (Estat de l’Empire de Russie), и врач царя Алексея Михайловича англичанин Самуэль Коллинс, называвший своего пациента «великим императором» (Great Emperour). Бежавший в Швецию в 1664 году Григорий Котошихин именовал Россию «цесарством Московским». Но такое словоупотребление, конечно, не могло повлиять на распространение имперской терминологии в русском языке.

«Коронационная» медаль Димитрия Самозванца с русско-латинской легендой. 1606 год

«Монархий физическое рассуждение»

Этому способствовала панегирическая литература, расцвет которой в России пришелся на вторую половину XVII века. Авторы панегирических произведений стали регулярно уподоблять московских государей величайшим императорам прошлого. Традиционные для России идеи происхождения Рюриковичей от римских императоров и преемственности Москвы от Римской и Византийской империй были существенно обогащены.

Австрийский герольдмейстер Лаврентий Хурелич в 1673 году составил «Родословие пресветлейших и велможнейших великих московских князей и прочия всеа Росии непобедимых монархов», в котором доказывал «посредством браков сродство» между царем Алексеем Михайловичем и императором Священной Римской империи Леопольдом, а также родство первого с английским, датским, французским, испанским, польским и шведским королями. Панегиристы называли Москву Новым Иерусалимом, а Российское государство придворный поэт Симеон Полоцкий считал преемником Персидской империи, империи Александра Македонского и Римской империи (о чем писал в 1660-м).

Взятие крепости Азов. Гравюра. Конец XVII века

Идея превращения России в империю получила развитие с ее вступлением в 1686 году в антитурецкую Священную лигу. Уже тогда московским царям прочили императорский титул в случае победы над османами. Это обещание было повторено в панегириках, поднесенных Петру I после взятия турецкой крепости Азов в 1696 году: «…греческии вышщим имянем цесарь будеши». Однако Петр не стал дожидаться окончательной победы над Османской империей и загодя выпустил медаль с латинской надписью: Petrus Alexii fil[ius] Russor[um] Mag[nus] Caes[ar] («Великий император России Петр Алексеевич»). Наконец, во время Великого посольства молодой царь смог лично убедиться, что иностранные дипломаты именовали его императором.

Утверждению нового титула немало способствовала победа над шведами под Полтавой в 1709 году. По свидетельству датского посла Юста Юля, «после Полтавской победы как в России, так и за границей находятся люди, которые стремятся понравиться царскому двору императорским титулом, побуждая в то же время царя добиваться ото всех коронованных особ Европы [признания за ним] этого титула».

К этому моменту Петр сам уже считал себя императором. Он жаловал императорские титулы (графские и княжеские) и называл Россию империей. Например, в 1712–1718 годах царь-реформатор собственноручно составил записку об истории русского герба: «Сие имеет свое оттуду, когда Владимир монарх Расийскую свою империю разделил 12 сынам своим, из которых владимирския князи возимели себе сей герб с[вятого] Егория, но потом ц[арь] Иван Ва[сильевич], когда монархию, от деда его собранную, паки утвердил и короновался, тогда орла за герб империи принял, а княжеской герб в груди оного поставих».

Грамота императора Священной Римской империи Максимилиана I к великому князю московскому Василию III. 1514 год

1514 год

На всеобщее утверждение нового титула была направлена огромная работа российского внешнеполитического ведомства с дипломатами европейских держав. Для доказательства прав Петра на императорский титул в 1718 году на русском и немецком языках была опубликована грамота императора Священной Римской империи Максимилиана I к великому князю Василию III, «которого помянутый цесарь в той грамоте своей титуловал цесарем Всероссийским». По словам ганноверского резидента при русском дворе Фридриха Христиана Вебера, Петр придавал этому документу от 1514 года большое значение. Он показывал его «в подлиннике всем и каждому», и сам Вебер получил возможность ознакомиться с оригиналом и сделать его копию. Такая аргументация, подкрепленная внешнеполитическими успехами России, позволила убедить дипломатов различных стран в том, что Россия – империя, а ее царь – император.

Таким образом, на пути к императорскому титулу можно выделить несколько этапов. С XV века титулы царя и императора отождествлялись: в русском языке использовалось слово «царь», которое в переводе звучало как «император» или «цесарь». В XVII столетии понятие «царь» получило широкое распространение за пределами Российского государства, хотя иностранцы продолжали именовать русских правителей императорами. С развитием панегирической литературы и с победами Петра Великого над Турцией и Швецией стало возможным заимствование и активное использование носителями русского языка слов «император» и «империя».

В XVII столетии понятие «царь» получило широкое распространение за пределами Российского государства, хотя иностранцы продолжали именовать русских правителей императорами. С развитием панегирической литературы и с победами Петра Великого над Турцией и Швецией стало возможным заимствование и активное использование носителями русского языка слов «император» и «империя».

Длительный путь к провозглашению России империей завершился 22 октября (2 ноября) 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга, когда царю Петру I Синодом и Сенатом от имени всего народа был поднесен новый титул. В своей речи по этому торжественному поводу канцлер граф Гавриил Головкин сослался на грамоту Максимилиана I и существующую дипломатическую практику: «…титул императорский достохвальным антецессорам [предшественникам. – А. Т.] от славнейшаго императора римского Максимилиана от неколиких сот лет уже приложен и ныне от многих потентатов [правителей. – А. Т.] дается».

Что почитать?

Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000

А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000

Лаврентьев А.В. Царевич – царь – цесарь. Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали. 1604–1606 гг. СПб., 2001

На весах дипломатии

Все знают, что Советскую республику зарубежные страны не признавали много лет. А как обстояли дела с императорским титулом русских правителей?

Стать императором Петр I мечтал с детских лет, читая книги о завоеваниях Александра Македонского и Юлия Цезаря. В 1721 году мечта стала реальностью, что создало в Европе совершенно новую политическую ситуацию. До этого там был лишь один император – Священной Римской империи, возвышавшийся над прочими коронованными особами. Русского царя европейцы обычно наделяли весьма скромным титулом «великого герцога Московии» (Magnus dux Muscoviae) – так он упомянут, например, в Вестфальском мирном договоре 1648 года. Ему упорно отказывали в титуле «величество» (Majestas) до 1697-го, когда этот титул был наконец указан в союзном договоре Австрии, Венеции и России.

Портрет прусского короля Фридриха Вильгельма I. Худ. А. Пэн. После 1733 года

Признание или обстрел

Сразу после провозглашения империи началась упорная борьба за признание западными державами этого факта. Уже 26 октября 1721 года, спустя четыре дня после торжественной церемонии, русским дипломатам за границей был разослан утвержденный Петром рескрипт с требованием добиваться безусловного применения императорского титула по отношению к особе российского монарха. Первым откликнулся прусский король Фридрих Вильгельм I: 10 декабря того же года в поздравительной грамоте Петру он назвал его императором. Вскоре подобная грамота была получена от венецианского дожа Джованни Корнера. А 27 апреля 1722 года к русскому послу Борису Куракину явилась делегация Генеральных штатов Нидерландов, торжественно объявившая о решении «признать Его Величество в титуле императора Всероссийского и оной титул впредь давать».

Не так просто оказалось с побежденной Швецией, которая из вредности тянула с признанием. Видимо, Петру пришлось летом 1723 года направить к шведским берегам несколько военных кораблей, распустив по дипломатическим каналам слухи, что им поручено в случае дальнейшего непризнания его нового титула произвести обстрел Стокгольма. Шведы, чей флот был практически уничтожен в Северной войне, противиться этому не могли и предпочли уступить. 8 июля 1723 года король Фредрик I подписал грамоту о признании Петра императором, а на следующий год его примеру последовал король Дании и Норвегии Фредерик IV.

Видимо, Петру пришлось летом 1723 года направить к шведским берегам несколько военных кораблей, распустив по дипломатическим каналам слухи, что им поручено в случае дальнейшего непризнания его нового титула произвести обстрел Стокгольма. Шведы, чей флот был практически уничтожен в Северной войне, противиться этому не могли и предпочли уступить. 8 июля 1723 года король Фредрик I подписал грамоту о признании Петра императором, а на следующий год его примеру последовал король Дании и Норвегии Фредерик IV.

В 1710 году чрезвычайному послу английской королевы Чарльзу Уитворту (справа) пришлось приносить извинения за инцидент, произошедший с русским послом Андреем Матвеевым (слева) в Лондоне

Большое значение русский двор придавал признанию императорского титула Великобританией и Францией – двумя сильнейшими державами Европы. Надо сказать, что их дипломаты и путешественники еще в XVII веке называли русского царя императором, но это было лишь почетным эпитетом – так же именовали правителей Персии, Китая, Японии и прочих экзотических стран. Когда встал вопрос о реальном признании Петра императором, равным по положению королю Англии, а то и превосходящим его, Лондон начал вести себя уклончиво.

Когда встал вопрос о реальном признании Петра императором, равным по положению королю Англии, а то и превосходящим его, Лондон начал вести себя уклончиво.

В связи с этим примечательна громкая скандальная история, произошедшая задолго до официального провозглашения России империей. В июле 1708 года русский посол в Англии Андрей Матвеев был избит на улице и брошен в долговую тюрьму якобы за неуплату долга. Вызволить его удалось лишь благодаря заступничеству иностранных дипломатов, проявивших сол письма с выражением сожаления по поводу случившегося, Матвеев покинул Лондон. Вскоре забеспокоившаяся королева Анна послала русскому царю извинительную грамоту, где тот именовался «цесарем», то есть императором.

Уже после победы под Полтавой чрезвычайный посол королевы Чарльз Уитворт был уполномочен окончательно урегулировать инцидент с Матвеевым. В феврале 1710 года в Грановитой палате Московского Кремля он произнес извинительную речь, в которой уже не один, а десять раз именовал Петра «цесарским величеством», причем речь была прочитана целых три раза – на английском, русском и немецком языках. Последнее предназначалось для иностранных дипломатов с целью намекнуть им, «что и другие коронованные особы должны бы давать царю тот же титул». Согласившись замять дело об оскорблении посла, русские власти настояли на том, что британская сторона в дальнейшем будет называть русского царя императором. Речь шла о том, «чтоб и впредь писали таким же образом непременно императором Великороссийским, как напредь сего». Эта торжественная аудиенция, данная в Грановитой палате, ознаменовала начало огромной дипломатической работы по признанию императорского титула за Петром со стороны всех монархов Европы.

Последнее предназначалось для иностранных дипломатов с целью намекнуть им, «что и другие коронованные особы должны бы давать царю тот же титул». Согласившись замять дело об оскорблении посла, русские власти настояли на том, что британская сторона в дальнейшем будет называть русского царя императором. Речь шла о том, «чтоб и впредь писали таким же образом непременно императором Великороссийским, как напредь сего». Эта торжественная аудиенция, данная в Грановитой палате, ознаменовала начало огромной дипломатической работы по признанию императорского титула за Петром со стороны всех монархов Европы.

Но лорды не были бы лордами, если бы придерживались данных России обещаний. Вскоре отношения между странами ухудшились, и изменилось обращение к русскому монарху. На требования вернуться к достигнутым договоренностям Лондон отвечал весьма неопределенно, выдвигая условием заключение выгодного для себя торгового договора. В итоге такой договор подписали в 1734 году, и в соответствующем трактате императрица Анна Иоанновна, как это и было договорено прежде, названа «императрицей». Что касается Франции, то она признала Российскую империю только в 1744-м; годом позже это сделала Испания.

Что касается Франции, то она признала Российскую империю только в 1744-м; годом позже это сделала Испания.

Апофеоз царствования Екатерины II. Худ. Г. Гульельми. 1767 год

Два цезаря в одной Европе

С особым пристрастием признания императорского титула требовали от венского двора: назвав Петра I своим «коронованным братом», император Священной Римской империи дал бы пример всей Европе. Еще в 1710 году австрийский посол в Москве Генрих фон Вилчек сообщал, что от него с угрозами требуют признания русского царя цезарем, чего в Вене всячески избегали. В 1718 году австрийцам отправили отпечатанную в России грамоту императора Максимилиана I, который еще в 1514-м называл великого князя Василия III «кайзером всей Руси». При императорском дворе созвали совет экспертов, который объявил грамоту подделкой (хотя позже в венском архиве нашлась ее копия), на основе чего требования Москвы были отвергнуты.

В 1721 году в Петербург прибыл новый австрийский посол Стефан Вильгельм Кински: ему было приказано любыми способами избегать признания императорского титула, который венцы назвали «вредоносным новшеством». Австрия тянула с признанием и дальше, найдя удобную тактику: перед каждым придворным мероприятием ее посол запирался дома, притворяясь больным. Под влиянием австрийцев от признания статуса Российской империи уклонялись и некоторые германские государи, например курфюрст Саксонии. Даже в подписанном в 1726 году договоре между Австрией и Россией русский государь именовался не «императорским величеством», а всего лишь «величеством» (почему-то русские дипломаты закрыли на это глаза). Существование в Европе двух империй было признано венским двором только в 1742 году.

Австрия тянула с признанием и дальше, найдя удобную тактику: перед каждым придворным мероприятием ее посол запирался дома, притворяясь больным. Под влиянием австрийцев от признания статуса Российской империи уклонялись и некоторые германские государи, например курфюрст Саксонии. Даже в подписанном в 1726 году договоре между Австрией и Россией русский государь именовался не «императорским величеством», а всего лишь «величеством» (почему-то русские дипломаты закрыли на это глаза). Существование в Европе двух империй было признано венским двором только в 1742 году.

Портрет короля Польши Станислава Августа Понятовского. Худ. М. Баччарелли. 1786 год

Османская империя, султан которой также претендовал на титул императора, отказывалась от признания того же титула за русскими монархами до 1739 года, когда проиграла очередную войну с Россией. Дольше всех упорствовали поляки: лишь в 1764-м, когда королем Польши стал русский ставленник Станислав Август Понятовский, он признал Екатерину II (свою бывшую возлюбленную) императрицей Всероссийской.

Иван Измайлов

Фото: LEGION-MEDIA, WIKIPEDIA.ORG

Андрей Топычканов, кандидат исторических наук

Наверх

Вернуться назад

Следующая статья

царь, король и император?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

ИсторияНаука

Murat Alimurat

·

265,5 K

Ответить2УточнитьАлександр Иванов

История

3,3 K

Любитель античной истории, фанат Ганнибала Гамилькаровича Баркида. · 12 нояб 2020 · tele.click/history_calendar

· 12 нояб 2020 · tele.click/history_calendar

Это всегда зависит от контекста. Например, в историографии древние иностранные титулы переводятся на русский как царь, а титулы просто вождей переводятся как князь.

Титул короля (лат. Rex) самый старый, но на русский он как раз переводится как царь, когда вы читаете о соответствующем этапе истории Древнего Рима. После изгнания царей в Риме несколько веков была республика.

Гая Юлия Цезаря обвиняли в том, что он хочет стать царём (rex), за это его заговорщики и зарезали. Вскоре после этого воинское звание императора cтало тождественно монарху.

В конце римской истории титул короля стал ниже императорского. Например, германский вождь Теодорих Великий носил титул короля (rex) Италии и при этом был подчинённым византийского императора Зенона.

Любопытно, что само слово «король» по одной из версий происходит от имени Карла Великого, бывшего сначала королём, а затем принявшего титул императора Запада, что делало его равным византийскому императору. Надо также упомянуть, что императоры Священной Римской империи могли носить в том числе сборный титул короля Германии, короля Италии, короля Чехии, Сицилии, Венгрии, Бургундии, герцога чего-то ещё и т.д.

Надо также упомянуть, что императоры Священной Римской империи могли носить в том числе сборный титул короля Германии, короля Италии, короля Чехии, Сицилии, Венгрии, Бургундии, герцога чего-то ещё и т.д.

Русский титул царя происходит от слова/титула Цезарь и считался равным императорскому. То есть царём называли византийского императора, а также монгольского хана, о чём сейчас мало кто помнит.

Иван IV Васильевич, приняв титул царя, равным себе считал императора Священной Римской империи, королей же считал сошками поменьше. Обратите внимание, что Иван Грозный на один год поставил царём вместо себя касимовского хана Симеона Бекбулатовича. Он хоть и был мелким нерусским феодалом, но при этом относился к царскому роду Чингизидов, что делало его права на престол вполне легитимными, юридически любой из русских князей (кроме прямых потомков Ивана Грозного) имел меньше прав на царский титул.

В дальнейшем титул царя стал обесцениваться, ведь полный титул включал в себя царство Казанское, царство Астраханское и т. д. Поэтому после определённой консолидации страны Пётр принял титул императора.

д. Поэтому после определённой консолидации страны Пётр принял титул императора.

Примерно то же самое происходило и в Китае. Древний титул правителя — ван. В III веке до нашей эры один из ванов объединил страну после двухсотлетнего периода, называемого «Период Сражающихся царств» и принял титул хуань-ди, который переводится как император. Любопытно, но прежних ванов тоже в историографии принято называть императорами.

58,2 K

Игорь Облецов

16 января 2021

Империя ,армия.Цари и главнокомандующий армией — император.

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Ершов

История

5,0 K

Редактор, канд. ист. наук, история культуры · 27 окт 2015

Все три титула имеют длительную историю и в разные периоды несли различные смысловые оттенки.

Как уже было сказано выше, «царь» — производная от титула «цезарь». К слову, «Цезарь» — не только имя собственное, но и титул младшего в паре римских императоров (старшего именовали «Август»). «Король» — производная от имени Карл (император франков), титул, который существует… Читать далее

К слову, «Цезарь» — не только имя собственное, но и титул младшего в паре римских императоров (старшего именовали «Август»). «Король» — производная от имени Карл (император франков), титул, который существует… Читать далее

11,6 K

Денис Сухино-Хоменко

28 октября 2015

Я бы всё-таки уточнил, что титул «цезарь» как наименование младшего в паре двух императоров (двое на Западе, двое… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Илья Левин

Программирование

27,9 K

программист, предприниматель · 27 февр 2018

Потому, что Россия со времен Ивана III (и уж тем паче во времена Ивана IV) представлялась государю прямой правопреемницей Рима: собственно, «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать» — это из послания старца псковского монастыря батюшке будущего первого царя Василию III. Римские императоры носили титул «caesar» («цезарь», «кесарь»), что в русской транскрипции трансфор… Читать далее

Римские императоры носили титул «caesar» («цезарь», «кесарь»), что в русской транскрипции трансфор… Читать далее

27,4 K

Макс Шибанов

4 апреля 2018

На Руси были Даниил Галицкий и Юрий I короли. А Иван Грозный поэтому и стал царём, ибо хотел нового титула

Комментировать ответ…Комментировать…

Mikhail Dobrovolskiy

2,6 K

почти культуролог · 27 окт 2015

1) Король: В позднеантичные и ранннесредневековые времена старейшины рода назывались в германских, балтских и славянских языках похожими словами с общим (скорее всего германским) корнем kn: английское king, скандинавское konung, немецкое könig, русское «князь». Потом они превратились в племенных вождей. (например предводители отрядов англосаксов захвативших остров… Читать далее

12,9 K

Ernesta Swift

16 января 2018

Kunigas ?

Слово „kunigas» это никак не король .

Это свешеник , поп .

В литовском языке „karalius“ это король .

Комментировать ответ…Комментировать…

Антон Костромичев

287

Предприниматель, в прошлом- офицер-подводник. · 22 окт 2015

Оба титула- Царь и Король ведут свою этимологию от имен собственных.Происхождение слова «Царь» восходит к имени Юлия Цезаря-первого ( и самого знаменитого) Императора Римской Империи.После него «цезарями» ( «кесарями») называли властителей трона по всей Ойкумене — от самого Рима до восточных деспотий. В последствии в славянских языках произошло сокращение «цезаря» до… Читать далее

11,3 K

Александр Ершов

27 октября 2015

Антон, утверждение «царств не осталось, а королевств — полно» ошибочно. В русском языке западные монархии принято… Читать дальше

Комментировать ответ…Комментировать…

Евгений Соломенцев

18

Пенсионер · 21 мая 2021

Византия была частью (восточной) римской империи. Византийцы считали себя римлянами — ромеями. Императоры Византии назывались по своему-«василевсы». Слово «царь» производное от «кесарь» (которое , соответственно от»цесарь» – которое соответственно от «цезарь»). «Кесарь», в истории был только один — он был властелином Священной римской империи (не тоже, что римская… Читать далее

Византийцы считали себя римлянами — ромеями. Императоры Византии назывались по своему-«василевсы». Слово «царь» производное от «кесарь» (которое , соответственно от»цесарь» – которое соответственно от «цезарь»). «Кесарь», в истории был только один — он был властелином Священной римской империи (не тоже, что римская… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

karlych

-1

Просто Кот · 12 дек 2021

Про царя и короля уже много здесь ответов написано.

Император от первых двух отличается владениями.

Империя — это метрополия плюс присоединённые земли (страны).

Комментировать ответ…Комментировать…

Vitruvianus

4

Род занятий по жизни — социолог, антрополог, этнограф · 2 сент 2021

Царь — это сокращение от «цезарь» («император»)

Другими словами, «царь» и «император» — это синонимы

А «король» — это монархический титул, распространённый в Европе.

Обычно титул короля давал император Священной Римской империи

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Ярослава Шведова

9

27 февр 2018

Потому, что мы (Европа и Россия) преемники разных империй. Название королевского титула восходит к собственному имени Карла Великого, чья империя в начале IX века простиралась от Пиренеев до Дуная. А Иван Грозный, назвавшийся в 1547 году первым русским царем, считал себя наследником другой империи — православной Византийской, павшей в XV веке под ударами мусульман… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Макс Шибанов

33

20 июн 2018

Как уже говорилось , царь- от Цезаря , а король- от Карла Великого. Действительно , это термины существуют только в славянских языках. Например, Даниил Галицкий — король Руси, а король Польши- Болеслав Храбрый. По-английски король — king ( королева- queen), по-испански- rey . Царь был на Руси, а также в Болгарии и Сербии. ( В Грузии и Армении — свой оригинал, это мы их… Читать далее

Например, Даниил Галицкий — король Руси, а король Польши- Болеслав Храбрый. По-английски король — king ( королева- queen), по-испански- rey . Царь был на Руси, а также в Болгарии и Сербии. ( В Грузии и Армении — свой оригинал, это мы их… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

King Emperor Royal — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(

116 релевантных результатов,

с рекламой

Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)

Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше.

)

Карл III — почему бы не сделать его королем-императором Европы?

У Европы есть проблемы, и Британия отдалилась от Европы. Вот идея, исторический эксперимент. Это решение «Звездных войн». Корона Карла III как Карла VIII, императора Европы.

Вот идея, исторический эксперимент. Это решение «Звездных войн». Корона Карла III как Карла VIII, императора Европы.

Соединенное Королевство, обычно очень стабильное государство, находится в более или менее постоянных политических потрясениях после брексита в 2016 году. Этот кризис утих не раньше, чем массовая победа консерваторов на выборах в декабре 2019 года, чем ударил Covid. Затем последовала череда непрекращающихся скандалов, кульминацией которых стала отставка премьер-министра и продолжительная борьба за лидерство. Шотландия, где было больше всего голосов «оставшихся», размышляет, стоит ли покинуть Соединенное Королевство, чтобы остаться в Европейском союзе. В Северной Ирландии постоянно возникало напряжение из-за новых таможенных правил. На протяжении всего этого периода и даже на протяжении всего ее правления монархия под твердой рукой королевы Елизаветы II обеспечивала элемент стабильности и преемственности. Теперь новый король Карл III, похоже, намерен продолжить эту традицию.

Почти десять лет назад новость о том, что герцогиня Кембриджская — ныне принцесса Уэльская — родила своего первенца, принца Джорджа, вызвала бурный, почти навязчивый интерес в бульварных газетах всего мира. Это также вновь разожгло извечные британские дебаты о статусе монархии, который предполагает идею наследственной иерархии в резко непочтительную эпоху. Противники монархии осуждают королевскую семью как дорогих и избалованных знаменитостей. Его защитники возражают, что монархия на самом деле стоит своих денег и действительно вносит существенный вклад в «бренд Британии» через туризм и культуру. Драматический выход королевы во время церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года был, по их словам, хорошим примером этого. Показательно, что шотландские националисты не планируют каких-либо изменений в этом отношении, если они победят на любом новом референдуме о независимости.

Конечно, большинство стран обходятся без королевских семей, в частности США. Многие люди, включая меня, инстинктивно являются республиканцами, предпочитающими строгость демократического отбора династическому стечению обстоятельств. Тем не менее, монархия оказалась удивительно устойчивым и часто полезным институтом. Поразительно, например, насколько устойчивыми были традиционные ближневосточные монархии на протяжении всей Арабской весны. Наследственные — или предполагаемые наследственными — диктатуры, такие как Ливия и Египет, пали; династия Асада в Сирии цеплялась за нее изо всех сил. Иордания, Саудовская Аравия и более мелкие монархии Персидского залива, напротив, столкнулись с беспорядками — некоторые из них были серьезными — но не подвергались серьезной угрозе.

Тем не менее, монархия оказалась удивительно устойчивым и часто полезным институтом. Поразительно, например, насколько устойчивыми были традиционные ближневосточные монархии на протяжении всей Арабской весны. Наследственные — или предполагаемые наследственными — диктатуры, такие как Ливия и Египет, пали; династия Асада в Сирии цеплялась за нее изо всех сил. Иордания, Саудовская Аравия и более мелкие монархии Персидского залива, напротив, столкнулись с беспорядками — некоторые из них были серьезными — но не подвергались серьезной угрозе.

Все это должно заставить нас, по крайней мере, задуматься о природе политической легитимности и о том, не следует ли — заимствовав знаменитые категории Макса Вебера — отказаться от капризов «харизматического» правления сильными людьми в пользу «традиционного» монархического правления, даже если это не более чем «рутинная харизма». Устоявшиеся династии могут возникать в той или иной форме насилия и узурпации — некоторые могут сказать, что английская монархия не является исключением, основываясь на низложении Стюартов еще в семнадцатом веке, — но они имели более грубые края со временем сбились с них. Конечно, это потенциально ненадежный аргумент, поскольку он подразумевает, что долгоживущий режим Асада, скажем, может приобрести часть легитимности, которой ему сейчас не хватает, просто выживая.

Конечно, это потенциально ненадежный аргумент, поскольку он подразумевает, что долгоживущий режим Асада, скажем, может приобрести часть легитимности, которой ему сейчас не хватает, просто выживая.

Но если исполнительные недемократические династии не могут быть образцом для сегодняшнего дня, многие конституционные монархии могут многое сказать о них. В Бельгии, где королю Филиппу удалось добиться всеобщего признания, монархия, когда-то вызывавшая споры, теперь широко рассматривается как связующее звено между враждующими фламандцами и валлонцами. Соседняя Голландия менее разделена, но и здесь преемственность короля Виллема-Александра послужила объединению нации, особенно потому, что королевский дом предпринял согласованные усилия, чтобы обратиться к сообществу иммигрантов. Во всех этих случаях правящий князь является историческим и интегративным центром нации. За пределами Европы монархия в Японии играет особенно конструктивную роль. Действительно, продолжающееся правление императора Хирохито после катастрофы 19 года45 сыграл важную роль в стабилизации страны.

Все это ставит вопрос о том, какую роль могла бы сыграть монархия в объединении Европы. Континент или его большая часть приступили к общему политическому и экономическому проекту, но ему не хватает общих ритуалов. Конечно, есть конкурс песни «Евровидение» и чемпионат Европы по футболу, но они могут больше разделять, чем объединять. То же самое верно и для объединенных политических институтов в Брюсселе, положение которых находится на очень низком уровне. Глава европейского государства, напротив, мог бы стать объединяющим фактором для всего континента, включая Великобританию и другие страны, не входящие в ЕС.

Возможны три модели. Первый, чисто республиканский, избранный президент Европы , создал бы серьезные трудности. В Европейском Союзе много монархий: в Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Люксембурге и Испании; некоторые из них находятся в Еврозоне, зоне, которая, скорее всего, сформирует фискальный и политический союз, то есть Соединенные Штаты Европы. Если бы в Европейском союзе появился президентский глава государства, то осталась бы аномалия, заключающаяся в том, чтобы поставить его или ее над давно сложившимися королевскими домами. Но простая отмена этих монархий в интересах порядка или прогресса была бы крайне непопулярна и могла бы поставить под угрозу сплоченность общества.

Но простая отмена этих монархий в интересах порядка или прогресса была бы крайне непопулярна и могла бы поставить под угрозу сплоченность общества.

Возможны два других — монархических — решения. Первая, которую можно было бы назвать «Священной Римской», возродила традицию Священной Римской империи, во главе которой стоял император, избираемый правящими королями, князьями и высшими церковными деятелями. Другими словами, это было ротационное главенство — хотя оно фактически передавалось по наследству через Дом Габсбургов с середины пятнадцатого века — основанное на согласии, а не на божественном праве конкретной семьи. Сегодня, вероятно, не сойдет с рук сделать кардиналов выборщиками, но в большинстве других отношений модель может быть применена путем избрания монарха из существующих правящих палат и глав государств. Однако проблемы все равно будут. Электорат, состоящий из наследственных монархов и избранных президентов, был бы ни тем, ни другим. Некоторые из упраздненных династий, такие как Габсбурги, баварские Виттельсбахи и, возможно, даже Гогенцоллерны, могут чувствовать себя несправедливо исключенными. Более того, поскольку Великобритания вышла из Европейского союза и вряд ли подчинит свою монархию какому-либо главе европейского государства, возникнет опасность увеличения разрыва между Лондоном и «Брюсселем»9.0003

Более того, поскольку Великобритания вышла из Европейского союза и вряд ли подчинит свою монархию какому-либо главе европейского государства, возникнет опасность увеличения разрыва между Лондоном и «Брюсселем»9.0003

По этой причине я предпочитаю вариант Звездных войн , который заключается в создании наследственного европейского императора или императрицы, который будет главой государства не только в любом отдельном государстве еврозоны, но и в остальной части ЕС, и на самом деле вся демократическая часть континента. В долгосрочной перспективе это позволило бы избежать бесконечных дрязг и имперских выборов, которые дестабилизировали Священную Римскую империю на сотни лет. Однако в краткосрочной перспективе придется решить вопрос о том, какую династию выбрать. Можно было бы выбрать особенно выдающуюся линию европейских государственных деятелей и женщин, но их мало и они, вероятно, будут спорными (Дом Макрона? Дом фон дер Ляйен?). В качестве альтернативы можно было бы провести разовые выборы династии, но это также вызвало бы разногласия и во многих отношениях было бы странным.

Самым логичным, естественным и органичным способом решения этой проблемы было бы просто выбрать Дом Виндзоров, который уже имеет необходимую международную известность. Тогда император или императрица Европы в представительских целях будет стоять выше существующих европейских королевских домов и, как это уже делает монарх в Содружестве, выше избранных глав правительств. Не было бы никаких причин, по которым выборных глав государств, таких как в Ирландии, нельзя было бы сохранить, но их также можно было бы безопасно упразднить (теперь это ненужная роскошь в Соединенных Штатах Европы).

Осталось решить еще две проблемы. Во-первых, должен ли новый европейский императорский дом быть главной линией или второй родословной Дома Виндзоров? Если бы первое, то король Карл стал бы императором. Во-вторых, следует ли рассматривать императорский титул как совершенно новую должность или, возможно, — как дань исконным европейским традициям — следует передать по цепочке преемственности от старой Священной Римской империи, которая закончилась в 1806 году? В первом случае Карл стал бы Карлом III и I; в последнем случае он стал бы Карлом III и VIII (последним императором Священной Римской империи, носившим его имя, был Карл VII, умерший в 1745 году). В качестве альтернативы, если принять (безупречный) исторический аргумент о том, что император Священной Римской империи имел преимущество, он был бы Карлом VIII и III. У нас снова будет король-император.

В качестве альтернативы, если принять (безупречный) исторический аргумент о том, что император Священной Римской империи имел преимущество, он был бы Карлом VIII и III. У нас снова будет король-император.

Никто не сомневается, что Чарльз отлично справится со своей работой и пользуется большим авторитетом в большей части континентальной Европы. Он особенно популярен в Германии, например, произведя на них глубокое впечатление своей речью в Бундестаге в 2020 году. Будучи сыном принца Филиппа, король на самом деле гораздо больше немец, чем его покойная мать. Тем не менее, у Чарльза здесь будет много дел, и некоторые могут подумать, что имеет смысл разделить линию Виндзоров, чтобы дать каждому монарху более выполнимую задачу. Прецедент существует, потому что предыдущий император Карл — Карл V — сделал шаг назад в 1555 году и разделил громоздкие земли Габсбургов на испанскую и австрийскую линии.

Успешная европейская монархия поможет обеспечить ЕС общими ритуалами, которых ему так не хватает.