Иконопись: из истории появления на Руси

Петербургская икона.

В своей первой публикации мне хотелось бы рассказать, конечно же, об иконописи. Как она появилась на Руси, откуда возникла.

Иконопись, иконописание, иконное писание, вид средневековой живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В наиболее общем смысле — создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, одна из форм проявления Божественной истины. А русская иконопись — развивавшееся в недрах православной церкви изобразительное искусство Древней Руси, начало которому было положено в конце X века крещением Руси.

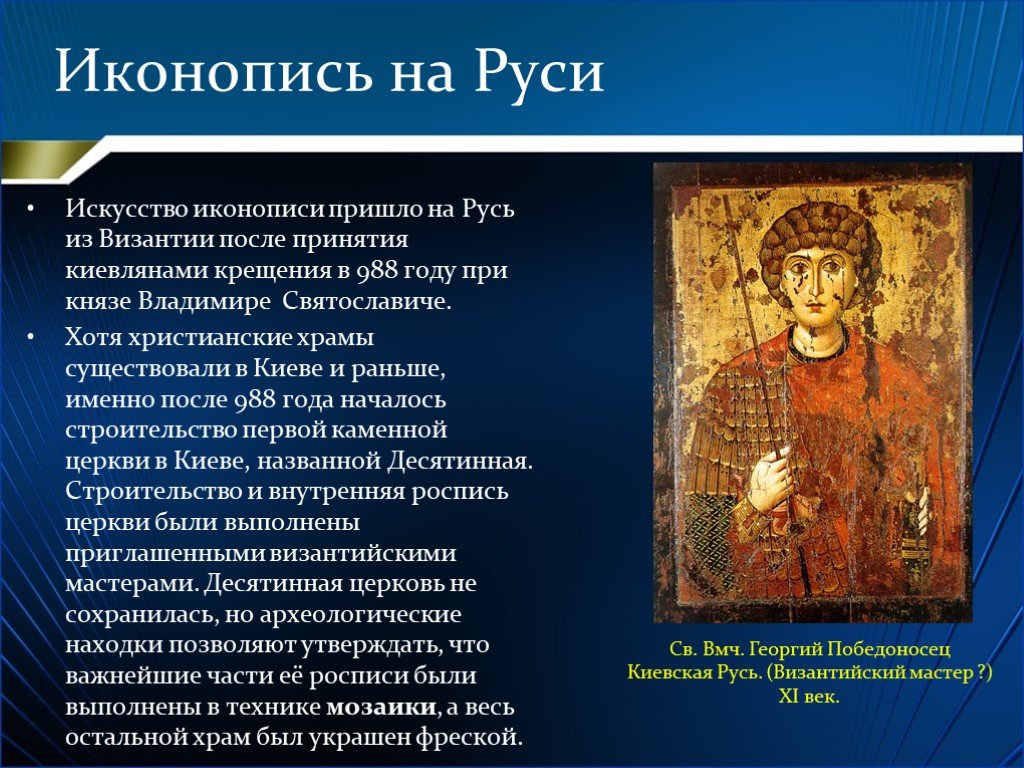

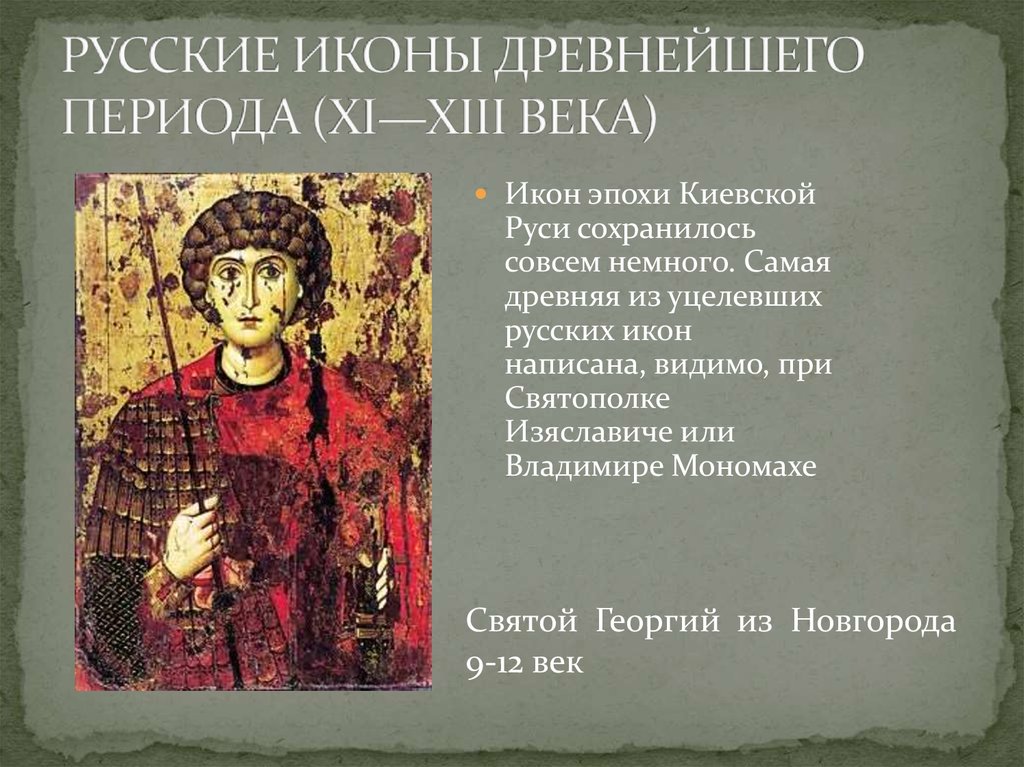

Искусство иконописи пришло на Русь из Византии после принятия киевлянами крещения в 988 году при князе Владимире. Наверное, любому обывателю известна эта история, поэтому не буду останавливаться на ней. Вместе с крещением князь Владимир привёз из г. Херсонес в Киев ряд икон и святынь, но из «корсунских» (греческих) икон ни одной не сохранилось.

Древнейшие из дошедших до нас икон относятся к VI веку и выполнены в технике энкаустики на деревянной основе, что роднит их с египетско-эллинистическим искусством (так называемые «фаюмские портреты»).

В VIII веке христианская Церковь столкнулась с ересью иконоборчества, идеология которой возобладала полностью в государственной, церковной и культурной жизни. Иконы продолжили создаваться в провинциях, вдали от императорского и церковного надзора.

Богословие же иконы оказало огромное влияние на развитие иконографии, складывание иконописных канонов. Отходя от натуралистической передачи чувственного мира, иконопись становится более условной, тяготеющей к плоскостности, изображение лиц сменяется изображением ликов, в которых отражается телесное и духовное, чувственное и сверхчувственное. Эллинистические традиции постепенно перерабатываются и приспосабливаются к христианским концепциям. Это был длительный процесс, и очень трудно четко обозначить его хронологические границы.

Иконопись вместе с христианством приходит сперва в Болгарию, затем в Сербию и Русь. Первый известный по имени русский иконописец — святой Алипий (Алимпий) (1114 год). Самые ранние русские иконы сохранились не в древнейших храмах юга, подвергшихся разорению во время татарских нашествий, а в соборе святой Софии в Новгороде Великом. В Древней Руси роль иконы в храме необычайно возросла (по сравнению с традиционной для Византии мозаикой и фреской). Именно на русской почве постепенно складывается многоярусный иконостас. Иконопись Древней Руси отличается выразительностью силуэта и ясностью сочетаний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстоящему перед иконой.

В Древней Руси роль иконы в храме необычайно возросла (по сравнению с традиционной для Византии мозаикой и фреской). Именно на русской почве постепенно складывается многоярусный иконостас. Иконопись Древней Руси отличается выразительностью силуэта и ясностью сочетаний больших цветовых плоскостей, большей открытостью к предстоящему перед иконой.

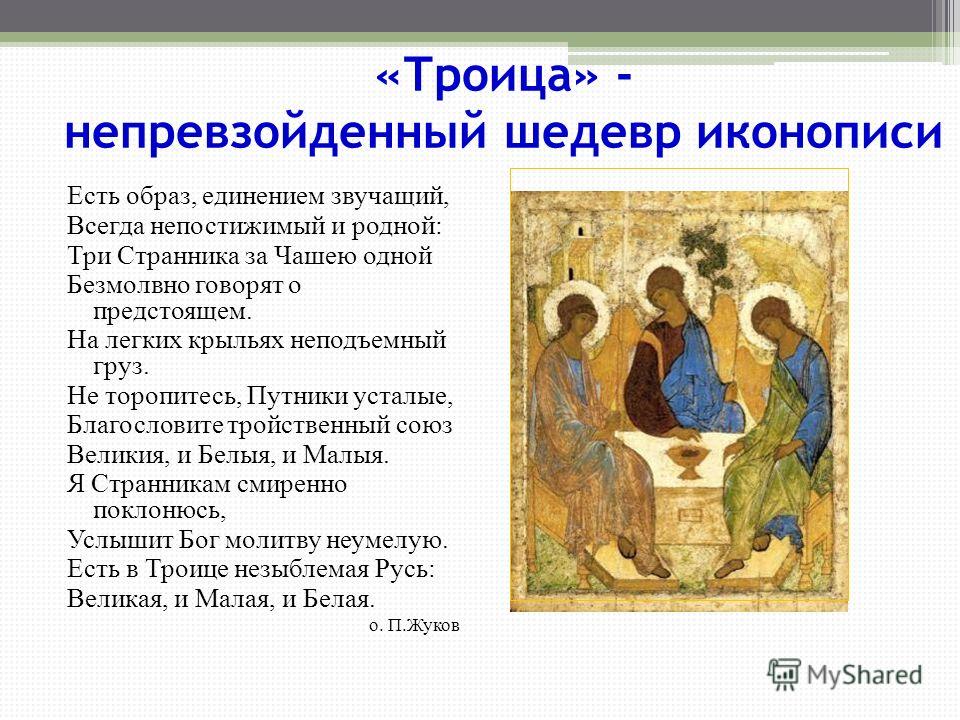

Наивысшего расцвета русская иконопись достигает к XIV-XV векам, выдающимися мастерами этого периода являются Феофан Грек,Андрей Рублёв, Дионисий. Самобытные школы иконописи формируются в Грузии, южнославянских странах.

С XVII века в России начинается упадок иконописи, иконы начинают писаться больше «на заказ», а с XVIII века традиционную темперную (темпера) технику постепенно вытесняет масляная живопись , в которой используются приёмы западноевропейской художественной школы: светотеневая моделировка фигур, прямая («научная») перспектива, реальные пропорции человеческого тела и так далее. Икона максимально приближается к портрету. К иконописанию привлекаются светские, в том числе и неверующие, художники.

К иконописанию привлекаются светские, в том числе и неверующие, художники.

После так называемого «открытия иконы» в начале XX века появился большой интерес к древней иконописи, технология и мироощущение которой сохранились к тому времени практически только в старообрядческой среде. Начинается эпоха научного изучения иконы, в основном, как культурного феномена, в полном отрыве от главной её функции.

После Октябрьской революции 1917 года в период гонений на Церковь множество произведений церковного искусства было утрачено, иконе в «стране победившего атеизма» определено было единственное место — музей, где она представляла «Древнерусское искусство» Иконопись приходилось восстанавливать по крупицам. Огромную роль в возрождении иконописи сыграла Соколова М.Н (монахиня Иулиания). В эмигрантской среде восстановлением традиций русской иконописи занималось общество «Икона» в Париже. Она изучала и сохраняла иконописные традиции. Создала и сохранила множество прорисей и иконографий которые собрала в книге «Труд иконописца» по которой до сих пор учатся наши современники.

Сейчас мы можем видеть множество восстановленых икон в музеях, можем проследить по векам и стилям как развивалось искусство иконописи. Очень важно восстановить нам не только иконописание, но и иконопочитание, чтобы наше отношение к образу было святым, благоговейным. Люди не интересуются тем, что за икона перед ними, относятся к ней, как к амулету. Необходимо восстановить отношение к иконе, как к вероучительному тексту, потому что она выражает нашу веру.

Надеюсь, то немногое, что мне сегодня вкратце удалось рассказать будет вам интересно и я постараюсь периодически писать подобные статьи.

С уважением, Мария Финогенова.

Рейтинг

★

★

★

★

★

5.0 (2 голоса)

Петербургская икона.

Россия, Санкт-Петербург

Магазин (100)

Блог (97)

Следите за творчеством мастера

Публикации по теме

Ключевые слова

- Ключевые слова

- икона

- иконопись

- живопись

- история иконописи

- портрет

- стиль

- иконостас

- троица

- распятие

- ангел

- мастерство

- храм

- роспись

- темпера

- краски

- золото

Рубрики публикаций

Идеи и вдохновение

Всё о продажах

Мода, стиль, тенденции

Хендмейд как бизнес

Материалы и инструменты

История рукоделия

Занимательные истории

Интервью

Хитрости и советы / Lifehack

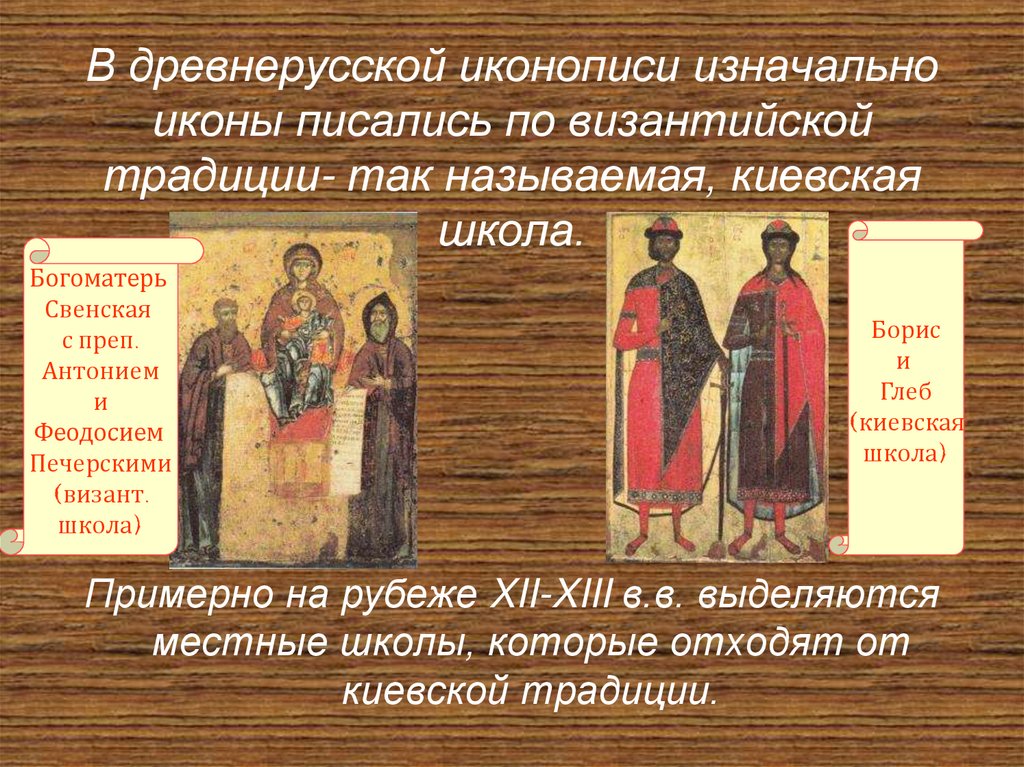

Древнерусская иконопись | История искусства

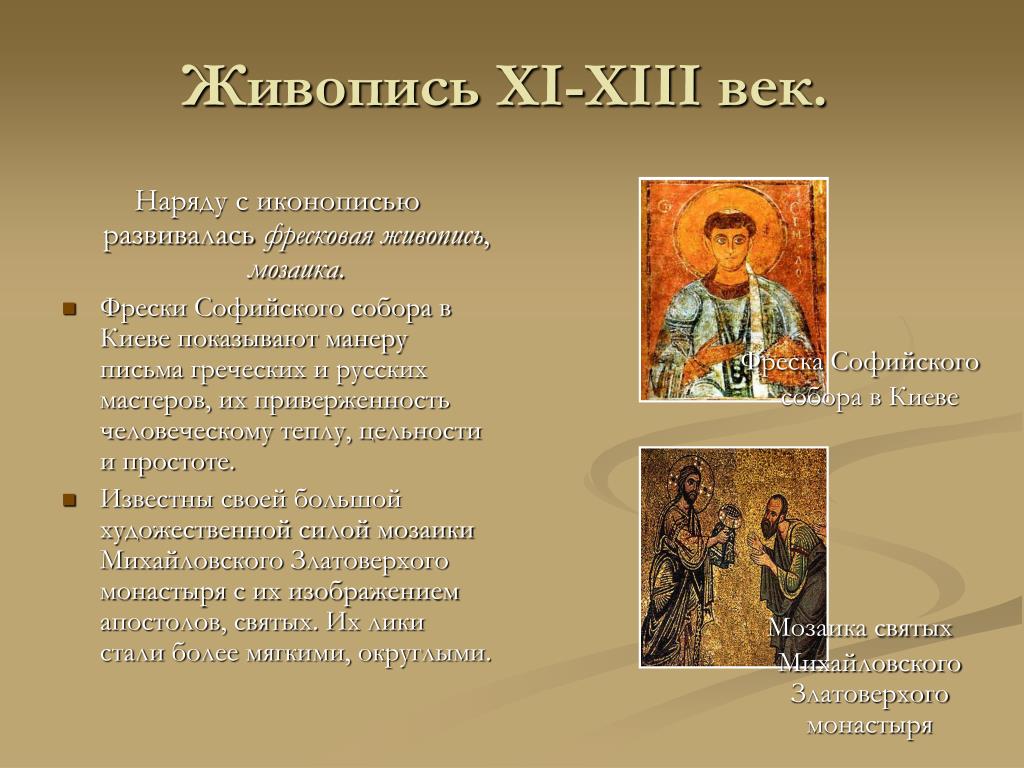

Наряду с архитектурой на Руси развивалось и иконописное искусство. Будучи живописным произведением, икона, однако, резко отличается от светской картины. В церковном представлении икона являлась как соединительное звено между верующим и божеством. Поэтому художники древнерусской живописи придерживались строго религиозных сюжетов, однако, и в них они вкладывали все же свои этические и эстетические идеалы, мечты и надежды.

Будучи живописным произведением, икона, однако, резко отличается от светской картины. В церковном представлении икона являлась как соединительное звено между верующим и божеством. Поэтому художники древнерусской живописи придерживались строго религиозных сюжетов, однако, и в них они вкладывали все же свои этические и эстетические идеалы, мечты и надежды.

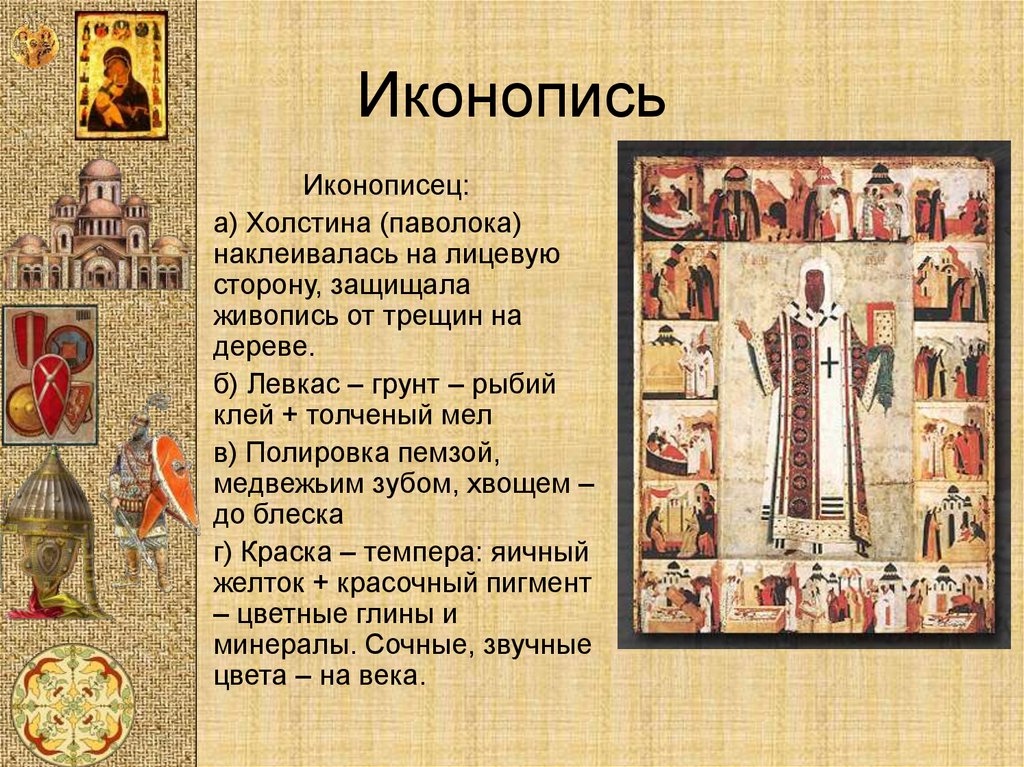

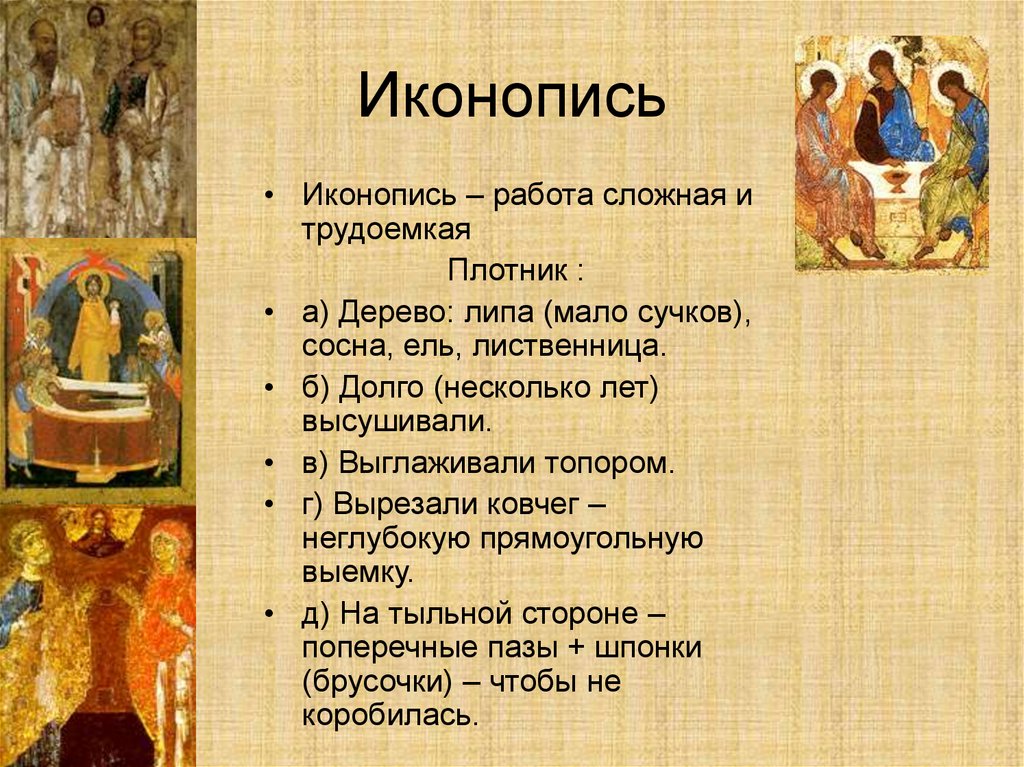

Икона писалась на досках, иногда на доски наклеивали холст, грунтовали, сверху для прочности покрывали слоем олифы. Краски художники использовали природные — растительные и минеральные, которые размешивали с яичным желтком, соком растений.

В 842 году на Вселенском соборе было дано строгое богословское определение «что есть икона» (по-гречески «икона»-подобие, изображение). Суть его в том, что на иконах изображается не божество, которое непостижимо и неведомо, но его человеческий образ. «Человеческие и предметные формы надлежит показывать в иконе хотя и условно, но жизнеподобно, с помощью соответствующих и приличных красок.»

Покров Богородицы (Новгородская икона)

Особенность русской иконописи. Древнерусские иконы имеют индивидуальную особенность в изображении образов, фигур. В отличие от религиозных сюжетов итальянских, европейских художников, где фигуры изображены объемно, на русских иконах фигуры плоские, бесплотные, бестелесные, они как бы скользят вдоль плоскости икон.

Древнерусские иконы имеют индивидуальную особенность в изображении образов, фигур. В отличие от религиозных сюжетов итальянских, европейских художников, где фигуры изображены объемно, на русских иконах фигуры плоские, бесплотные, бестелесные, они как бы скользят вдоль плоскости икон.

Художники — иконописцы использовали в своих сюжетах разнообразные символы, приемы, с помощью которых они передавали в иконах идею, мечты и чаяния, как свои, так и русского народа. Эти символы были понятны народу, оттого иконы были им так близки и дороги. Что же это за символы? Звезда,например означает обоготворение. Крылатый юноша, дующий в трубы — ветер. Женщины, держащие амфоры, из которых льется вода -реки, потоки воды. Круг- вечность, вечную жизнь. Дева на троне в венце и мантии — весна. Люди с крестами в руках- мученики. Волнистые волосы ангелов, перетянутые лентами, — слухи, обозначающие высшее видение, знание.

Цвет -также своеобразный опознавательный знак изображений: по темно — вишневому плащу узнаем Богоматерь, по светло — малиновому — апостола Петра , по ярко — красному фону — Илью пророка. Краски как азбука : красный цвет — цвет мучеников, но и огонь веры; зеленый -выражение юности,жизни; белый -причастный к высшему званию, это цвет Бога. Золотой цвет также являетсяцветом Бога.

Краски как азбука : красный цвет — цвет мучеников, но и огонь веры; зеленый -выражение юности,жизни; белый -причастный к высшему званию, это цвет Бога. Золотой цвет также являетсяцветом Бога.

Древние русские мастера расточали краски с такой простодушной детской щедростью, на которую никогда не решится ни один взрослый художник,по-видимому, это должно было соответствовать евангелистским словам:»Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».

Фон иконы традиционно покрывали золотом. Золото не только символизировало Божественный свет, но и создавало мерцающий, мистический свет, который озарял икону трепетным пламенем лампады и образ на ней то выступал, то отодвигался за ту черту, куда нет доступа смертным.

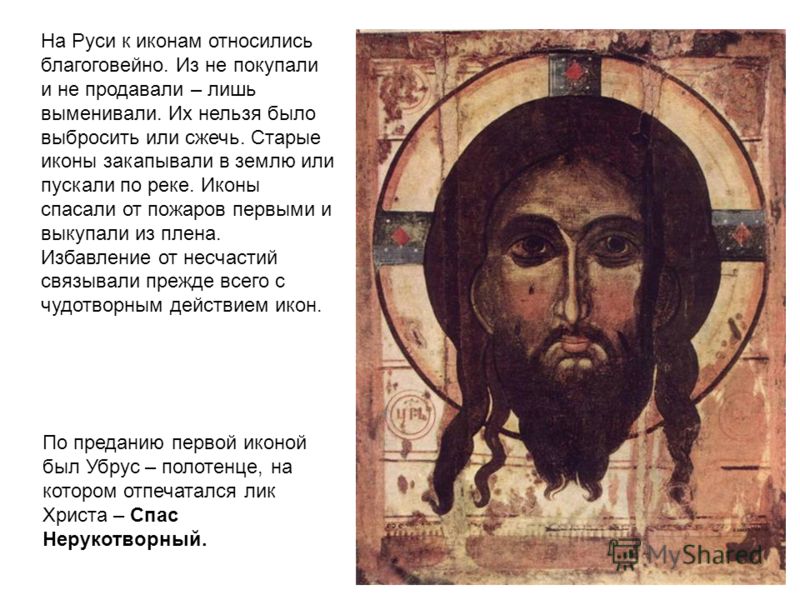

Наши предки относились к святым образам с большим благоговением: их не продавали, а старые, «облинявшие» иконы нельзя было просто выбросить или сжечь — их зарывали в землю или пускали по воде. Иконы первыми выносили при пожаре из дома и за большие деньги выкупали из плена. Иконы были обязательны как в крестьянской избе, так и в царском дворце или дворянской усадьбе. «Без Бога — ни до порога» — так отражала реальный быт людей того времени эта поговорка. Иногда иконы объявлялись чудотворными, чудесными, на их счет относили военные победы, прекращение эпидемий, засух. К иконам до сих пор относятся бережно, они источают радость, наслаждение жизнью, силу и чистоту.

Иконы были обязательны как в крестьянской избе, так и в царском дворце или дворянской усадьбе. «Без Бога — ни до порога» — так отражала реальный быт людей того времени эта поговорка. Иногда иконы объявлялись чудотворными, чудесными, на их счет относили военные победы, прекращение эпидемий, засух. К иконам до сих пор относятся бережно, они источают радость, наслаждение жизнью, силу и чистоту.

От Синая до Киева: путешествие четырех икон

Четыре иконы в музее Ханенко, Киев, Украина Нынешние события в Украине поставили под угрозу как человеческую жизнь, так и значительное культурное наследие этого народа. Ключевые памятники, музеи и архивы находятся на грани разрушения из-за продолжающегося конфликта. 28 февраля 2022 года, например, российские войска подожгли историко-краеведческий музей в Иванкове, уничтожив выдающуюся коллекцию картин народной художницы Марии Примаченко. Некоторые другие работы художника, к счастью, до сих пор находятся в коллекции Национального музея украинского декоративного народного искусства в Киеве. Это учреждение также находится под угрозой, как и другие важные достопримечательности и музеи в городе и его окрестностях.

Это учреждение также находится под угрозой, как и другие важные достопримечательности и музеи в городе и его окрестностях.

Среди этих культурных сокровищ большая коллекция Музея Ханенко, где хранятся бесценные экспонаты, охватывающие историю искусства от античности до современности. Музей был основан между 1918 и 1919 годами на основе личной коллекции произведений искусства меценатов Богдана и Варвары Ханенко. Их частная коллекция стала общественным учреждением в начале двадцатого века, сродни библиотеке и музею Моргана в Нью-Йорке и музею Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне.

В самом сердце Киева Музей Ханенко теперь является хранителем четырех икон, привезенных в Киев в середине девятнадцатого века из монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте. Монастырь, который датируется шестым веком и является одной из старейших христианских монашеских общин, используемых по сей день, имеет впечатляющие запасы религиозных предметов и текстов, а также архивы с тысячами документов.

Четыре иконы, о которых идет речь:

- Икона «Богоматерь с младенцем» VI века, выполненная в технике энкаустики на лиственничном дереве, с использованием сусального золота для нимбов фигур.

- Икона Иоанна Крестителя с бюстами Христа и Девы Марии в медальонах вверху. Икона, датируемая VI веком, выполнена в технике энкаустики на буковом дереве.

- Икона Святых Сергия и Вакха с ликом Христа в медальоне в центре. Икона, датируемая седьмым веком, выполнена в технике энкаустики на сосновом дереве, с использованием сусального золота для нимбов святых фигур и ключевых деталей их одежд и атрибутов.

- Икона с изображением мученика и мученицы, датируемая VII веком и выполненная в технике энкаустики на липовом дереве.

Все эти четыре иконы относятся к периоду, предшествовавшему иконоборчеству в Византии, когда активно обсуждалась роль изображений в христианском богослужении. Это противоречие имело широкие религиозные, социальные и политические последствия. Два ключевых периода иконоборчества длились с 726 по 787 год и с 814 по 843 год. В это время фигуральные религиозные изображения регулярно уничтожались. Иконы были сожжены, а образные циклы в церквях убраны и заменены христианскими символами, такими как крест. Церковь Святой Ирины в Константинополе/Стамбуле, например, сохранила большой крест, установленный в апсиде в первую иконоборческую эпоху.

Два ключевых периода иконоборчества длились с 726 по 787 год и с 814 по 843 год. В это время фигуральные религиозные изображения регулярно уничтожались. Иконы были сожжены, а образные циклы в церквях убраны и заменены христианскими символами, такими как крест. Церковь Святой Ирины в Константинополе/Стамбуле, например, сохранила большой крест, установленный в апсиде в первую иконоборческую эпоху.

Немногие образцы икон доиконоборческого периода сохранились в восточно-христианской культурной сфере. Как и иконы, которые сейчас находятся в Киеве, монастырь Святой Екатерины на горе Синай хранит несколько других образцов, датируемых шестым и седьмым веками. Наиболее примечательны среди них икона Христа Патрократора, икона Богородицы с Младенцем среди святых и ангелов и икона Святого Петра. Эти образцы имеют сходство по композиции, технике и деталям с иконами, которые сейчас находятся в Киеве.

Иконы в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, Египет К счастью, цифровые файлы этих изображений хранятся в Синайском цифровом архиве (запущен в 2018 году). Этот архив, который регулярно обновляется, предоставляет в открытый доступ полевые заметки и фотоматериалы, собранные во время так называемых экспедиций Мичиган-Принстон-Александрия на Синай, организованных в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В рамках этих усилий были предприняты попытки сфотографировать и записать это место и его впечатляющие иконы, рукописи и литургические предметы, сохранив вещественные доказательства и предоставив возможность их изучения более широкому научному сообществу.

Этот архив, который регулярно обновляется, предоставляет в открытый доступ полевые заметки и фотоматериалы, собранные во время так называемых экспедиций Мичиган-Принстон-Александрия на Синай, организованных в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В рамках этих усилий были предприняты попытки сфотографировать и записать это место и его впечатляющие иконы, рукописи и литургические предметы, сохранив вещественные доказательства и предоставив возможность их изучения более широкому научному сообществу.

Итак, как четыре упомянутые выше иконы попали с Синая в Киев? Известно, что архимандрит Порфирий Успенский (1804-1885) забрал иконы из монастыря и привез их сначала в Киевскую духовную академию, где они находились до революции 1917 года. Затем они были перемещены в Киевский центральный антирелигиозный музей. и, наконец, передан в Музей Ханенко.

Почему именно эти иконы были вывезены с Синая и привезены в Киев, остается открытым для спекуляций. Этот перевод мог совпасть с периодом в начале 1865 года (14 февраля), когда архимандрит Порфирий был хиротонисан во епископа Чигиринского и назначен первым викарием Киевской епархии. Эту должность он занимал при своем бывшем наставнике из Костромской семинарии митрополите Арсении (Москвине). Эти ранние иконы, таким образом, помогли бы восстановить и узаконить духовную связь между Киевом и Византией — связь, впервые установленную в конце X века с обращением князя Владимира Великого (ок. 9).80-1015) к восточному православию.

Эту должность он занимал при своем бывшем наставнике из Костромской семинарии митрополите Арсении (Москвине). Эти ранние иконы, таким образом, помогли бы восстановить и узаконить духовную связь между Киевом и Византией — связь, впервые установленную в конце X века с обращением князя Владимира Великого (ок. 9).80-1015) к восточному православию.

В настоящее время на карту поставлена судьба этих важных ранневизантийских икон, а также жизни людей Украины и их культурного наследия. Изображения этих икон хранятся в Синайском цифровом архиве, цифровой коллекции Музея Ханенко в Киеве и в других изданиях. Эти записи важны для сохранения памяти об этом наследии. Образы этих икон, однако, не передают физической ауры произведения искусства. По одним лишь изображениям нельзя полностью понять размеры, габариты, качество материалов, а также сложность и детали исполнения. Только физические объекты могут раскрыть такие нюансы. Визуальная, физическая и духовная сила иконы не может быть воспроизведена в двух измерениях.

Синайские иконы, находящиеся сейчас в Киеве, уже пережили очень многое, в том числе критический период разрушения в христианской истории во время иконоборческих споров восьмого и девятого веков. Можем ли мы надеяться, что они переживут и этот момент сильной боли, страданий и разрушения!

Элис Изабелла Салливан

Элис Изабелла Салливан, доцент кафедры средневекового искусства и архитектуры в Университете Тафтса, отмеченный наградами автор и соучредитель книги «Север Византии».

Русские иконы в деталях из Музея русской иконы

Русские иконы — это религиозные изображения, которые создавались и использовались в православной традиции на протяжении веков. Они являются важной частью русского искусства и культуры и известны своим самобытным стилем и духовным значением. Иконы обычно изображают религиозных деятелей, таких как Иисус Христос, Дева Мария и святые, и предназначены для того, чтобы служить средством соединения зрителя с божественным. Процесс создания иконы включает в себя сочетание художественного мастерства и религиозной преданности и передается из поколения в поколение иконописцев. Русские иконы оказали значительное влияние на развитие западного искусства и продолжают цениться за их эстетические и духовные качества.

Русские иконы оказали значительное влияние на развитие западного искусства и продолжают цениться за их эстетические и духовные качества.

Следующий ресурс предоставлен Музеем русской иконы в Клинтоне, Массачусетс. Он предназначен для краткого ознакомления читателя с русской иконографией через пять тематических икон. Каждая сопровождается описанием и изображением, по которому можно кликнуть и просмотреть большой, качественный скан иконы, сделанный музеем.

Кратко об иконах

Художники-иконописцы не должны быть оригинальными, вместо этого они максимально точно воспроизводят «оригинальное» изображение. Поэтому может показаться, что иконки повторяются. Тем не менее, каждое произведение искусства тонко отличается от одного к другому. Каждое поколение иконописцев вносит свой вклад в неуклонное и тонкое развитие жанра. Каждая географическая область, каждая эпоха и каждый монастырь имеют особый стиль.

Иконописцы (или писатели, как их называют) обычно анонимны; мы не знаем имен многих художников. Вместо этого иконы описываются региональным стилем (где они были сделаны) или типом изображения, которое они изображают.

Вместо этого иконы описываются региональным стилем (где они были сделаны) или типом изображения, которое они изображают.

Со временем русские иконописцы разработали множество новых образов, изображающих именно русских региональных святых, местные монастыри и исторические русские религиозные события в дополнение к традиционным образам, пришедшим из греческих православных корней иконописи.

Иконы были вывешены в каждом русском доме – и до сих пор висят во многих домах. От могущественных царей до бедняков, от местных церквей до великих московских и петербургских соборов, богатые и бедные все разделяли благоговение перед этими богато украшенными иконами.

Иконы имеют давние традиции. Они создавались одинаково на протяжении веков. Передняя часть панели покрыта гладкой поверхностью из гипса, смеси гипса и клея, чтобы укрепить панель и создать гладкую поверхность для работы маляра. Роспись выполнялась непосредственно на этой поверхности яичной темперной краской (яичные желтки, смешанные с красителями и пигментами). Художник нанес твердый прозрачный лак, чтобы защитить готовую работу. Иконы обычно искривляются внутрь, создавая изогнутую поверхность. Это вызвано в течение нескольких десятилетий влагой, впитываемой незащищенной тыльной стороной иконы. Это считается признаком возраста, подлинности и красоты в иконах.

Художник нанес твердый прозрачный лак, чтобы защитить готовую работу. Иконы обычно искривляются внутрь, создавая изогнутую поверхность. Это вызвано в течение нескольких десятилетий влагой, впитываемой незащищенной тыльной стороной иконы. Это считается признаком возраста, подлинности и красоты в иконах.

Сент-Джордж, ок. 1500 Святой Георгий, русская икона, ок. 1500

Эта икона «Святой Георгий со змеем» — одна из самых известных икон в России, и этой иконе 500 лет. Согласно легенде, в озере в Ливии жил страшный дракон. Местные жители были язычниками и поклонялись дракону как богу. Они приносили ему жертвы как богу и умилостивляли его, отдавая ему своих детей одного за другим. Пришло время принести в жертву дочь царицы Элизибы. Святой Георгий явился на белом коне и со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» бросился на дракона и поразил его копьем, а конь растоптал его.

Тогда святой Георгий велел юной девушке связать дракона своим поясом и провести его через город. Затем в центре города Святой Георгий убил дракона своим мечом. Поскольку дракон символизировал зло, образ Георгия, убивающего дракона, считается символом обращения языческой страны в христианство. Это была одна из самых популярных икон в раннехристианской и византийской живописи. Святой Георгий – покровитель Москвы.

Затем в центре города Святой Георгий убил дракона своим мечом. Поскольку дракон символизировал зло, образ Георгия, убивающего дракона, считается символом обращения языческой страны в христианство. Это была одна из самых популярных икон в раннехристианской и византийской живописи. Святой Георгий – покровитель Москвы.

Страшный суд, ок. 1650. Страшный суд, русская икона, ок. 1650.

Икона «Страшный суд» — одна из крупнейших икон, когда-либо созданных в России. Иконография довольно сложна, но в основном это Христос, сидящий в суде над всеми людьми на иконе. Вы увидите Христа наверху, окруженного с одной стороны Богородицей Марией, а с другой стороны Иоанном Крестителем. Христос судит всех этих людей в соответствии с «червем греха», которого вы увидите в нижней части, с черными кружками, и вы увидите красную голову червя. На каждом кружке указан один из грехов, который будет использован на суде над людьми. Например, у одного из кругов есть скупость, то есть жадность к деньгам. У другого есть злоба или злое мышление на другого человека, а у другого есть сладострастие или наслаждение чувственными удовольствиями.

У другого есть злоба или злое мышление на другого человека, а у другого есть сладострастие или наслаждение чувственными удовольствиями.

Вы увидите прямо в центре иконы человека, который как бы висит на руке, и этого человека судят на весах, а слева вы увидите, что ангелы пытаются добавить немного лишнего веса на праведной стороне, а дьявол пытается добавить вес на чашу весов на своей стороне. Праведники, которых судят, окажутся на Небесах, над облаком, которое вы видите горизонтально пересекающим икону в центре. Грешники окажутся в правом нижнем углу, где он ярко-красный, и если вы внимательно посмотрите, то увидите, что в этой области уже есть грешники.

Вы увидите, как апостолы помогают Христу выносить приговор, шесть апостолов сидят по обе стороны от Христа и держат свои книги. Также изображены Адам и Ева. Адам чуть ниже Марии, а Ева чуть ниже Иоанна Крестителя. Это очень сложная иконография, в которой судят тех, кто справа, представленных «кинжалами», исходящими от ангелов и других людей (красные линии). С другой стороны, праведников судят и ожидают, что они попадут на Небеса. Судят даже мертвых, что вы можете видеть в левом нижнем углу значка.

С другой стороны, праведников судят и ожидают, что они попадут на Небеса. Судят даже мертвых, что вы можете видеть в левом нижнем углу значка.

Соловецкий монастырь, ок. 1680. Соловецкий монастырь, русская икона, ок. 1680.

Соловецкий монастырь расположен за Полярным кругом на крайнем севере европейской части России. Это один из крупнейших и один из самых величественных из всех монастырей России. Он был основан более 600 лет назад двумя монахами, святыми Савватием и святым Зосимой. Их можно увидеть на маленькой иконе рядом с большой, держащей модель монастыря, а также их можно увидеть примерно на две трети высоты на большой иконе.

Монастырь разрабатывался как большой замок, в котором находились три церкви, посвященные Преображению Христову, Успению Божией Матери и Святому Николаю. Вверху этой иконы изображен Христос со множеством ангелов. Крупный масштаб этой иконы позволяет предположить, что она, вероятно, висела в самом монастыре.

Знамя Божией Матери, ок.

1680. Знамя Божией Матери, русские иконы, ок. 1680.

1680. Знамя Божией Матери, русские иконы, ок. 1680.Знамя — одно из 350 изображений Божией Матери в русском православном вероисповедании. За этой иконой стоит легенда, и это русская легенда, которой нет в Библии. Войско Суздаля, небольшого городка под Москвой, который был древней столицей Руси, шло в Новгород (другой город под Москвой), чтобы сражаться, и войска этого времени всегда несли с собой иконы в битву, в надежде что Богородица сотворит чудо.

Итак, новгородское войско понесло эту икону в бой. Суздальская стрела попала в образ Богородицы, и Она, по преданию, заплакала. Поэтому новгородское войско сразу сказало: «На нашей стороне должна быть Богородица», и выиграло сражение. Эта икона очень почитаема и является одной из самых популярных в России.

Минейя Литургический календарь года, ок. 1850 г. Минейский литургический календарь года, русская икона, ок. 1850.

Минея — еще одна из самых популярных икон в России. Это календарная икона святых, и она начинается с верхнего квадранта, обозначающего сентябрь, и идет горизонтально вправо. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь изображены в первом ряду. Если перейти к следующей строке, это будет январь, февраль и так далее. В каждом месяце изображены святые каждого дня. Самое интересное в этой иконе то, что они настолько малы, что почти невозможно разглядеть их лики и имена всех святых прямо над их головами. Иконография действительно впечатляет.

Это календарная икона святых, и она начинается с верхнего квадранта, обозначающего сентябрь, и идет горизонтально вправо. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь изображены в первом ряду. Если перейти к следующей строке, это будет январь, февраль и так далее. В каждом месяце изображены святые каждого дня. Самое интересное в этой иконе то, что они настолько малы, что почти невозможно разглядеть их лики и имена всех святых прямо над их головами. Иконография действительно впечатляет.

О Музее русских икон

Джош Уилсон

Музей русских икон — некоммерческий музей, расположенный в Клинтоне, штат Массачусетс, США. Он был основан в 2006 году Гордоном Лэнктоном, бизнесменом и филантропом, более 30 лет коллекционировавшим русские иконы. Коллекция музея включает более 1000 русских икон и связанных с ними артефактов, начиная с 15 века и до наших дней.

Миссия музея — «приобщать публику к богатым художественным и духовным традициям России через иконы». Он призван способствовать пониманию роли икон в русской культуре и религии, а также их художественного и исторического значения.

Он призван способствовать пониманию роли икон в русской культуре и религии, а также их художественного и исторического значения.

Постоянная коллекция музея включает иконы от средневековья до 20 века. Он включает в себя иконы из дерева, металла и других материалов, а также образцы предметов, связанных с иконами, таких как литургические сосуды и книги. В коллекцию также вошли современные иконы, созданные русскими и американскими художниками.

В дополнение к постоянной коллекции в течение года в музее проводятся временные выставки, образовательные программы и культурные мероприятия. Он также предлагает экскурсии по своей коллекции и образовательным ресурсам для школ и общественных групп, а также имеет Центр изучения икон.

Само здание музея представляет собой отреставрированное здание мельницы, которое отличается современным дизайном, дополняющим традиционную иконографию.

Вам тоже понравится

Опубликовано: 9 апреля 2023 г.

Русские иконы — это религиозные изображения, которые веками создавались и использовались в православной христианской традиции. Они являются важной частью русского искусства и культуры и известны своим самобытным стилем и духовным значением. Иконы обычно изображают религиозных деятелей, таких как Иисус Христос, Дева Мария и святые, и предназначены для […]

Опубликовано: 11 августа 2017 г.

Если вы чувствуете себя авантюрно и хотите посетить менее популярный маршрут через Москву, я бы посоветовал отправиться в Крутицкое Подворье. Это относительно небольшой участок земли, на котором расположены различные постройки и собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах. Считается, что этот собор был построен […]

Опубликовано: 26 апреля 2015 г.

На самом деле в Варшаве есть несколько еврейских кладбищ, но кладбища на улице Окопова, безусловно, самые большие. Имея площадь 83 акра или площадь примерно 63 футбольных полей, это также одно из крупнейших еврейских кладбищ в Европе и одно из немногих сохранившихся еврейских кладбищ в Польше, […]

Опубликовано: 11 июля 2013 г.