320 лет назад русские потерпели поражение от шведов под Нарвой

30 ноября 1700 года русские войска потерпели бесславное поражение под Нарвой в ходе одного из первых крупных сражений Северной войны. Провал осады выявил отставание армии в техническом оснащении и ненадежность командиров-иностранцев. Неудачное начало кампании заставило Петра I срочно заняться реорганизацией войск. Переливая церковные колокола на пушки, царь создал новую мощную артиллерию. Петр I одержал ряд важных побед и в 1704 году взял Нарву, создав важный задел для господства России в Прибалтике.

Как Петр I решил прорубить путь на Балтику

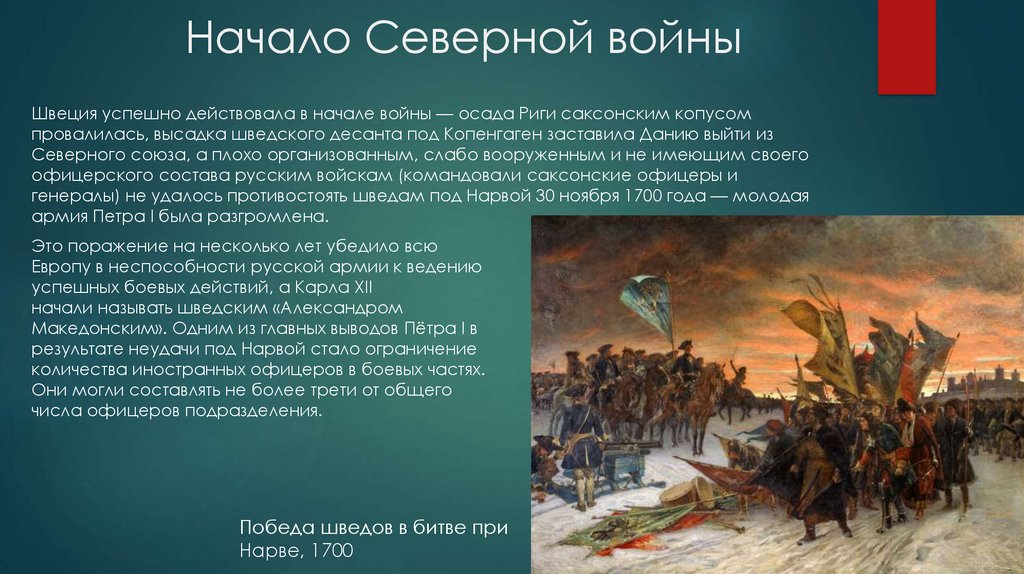

После возвращения из Великого посольства — дипломатической миссии в Европу — Петр I занялся подготовкой к борьбе за выход к Балтийскому морю. В 1700 году началась Северная война: России, действовавшей в союзе с Данией, Саксонией, Польшей и другими странами, противостояла очень сильная в те времена Швеция. Согласно позиции русского царя, война была объявлена «за многие неправды шведского короля» и «рижское оскорбление» — в данном случае имелся ввиду холодный прием, оказанный Великому посольству в Риге. Очень важное значение для Петра I и его державы имело одно из первых сражений кампании — битва при Нарве. В тот раз русские войска потерпели тяжелое поражение.

Очень важное значение для Петра I и его державы имело одно из первых сражений кампании — битва при Нарве. В тот раз русские войска потерпели тяжелое поражение.

Однако оно не только не заставило молодого царя отказаться от претензий на господство в Прибалтике, но утроило его энергию, направило все усилия Петра I на достижение реванша.

Следствием неудачи при Нарве стала полная реорганизация армии. Государь действовал решительно и порой радикально. Так, для создания новой артиллерии он повелел вынести из церквей колокола и перелить их на пушки. Итоги кампании оправдали жесткие методы: Швеция была побеждена, а Россия получила сильную регулярную армию и военно-морской флот.

Впервые русские войска взяли Нарву (Ругодив) во время Ливонской войны в 1558 году. Иван IV намеревался сделать этот город, расположенный на берегу реки Нарвы напротив Ивангородской крепости, крупным торговым и военным портом. Однако Швеция и Польша негативно восприняли появление страны-конкурента на Балтике. В 1581 году шведы осадили и отвоевали Нарву. Тысячи переселившихся в город русских людей подверглись немедленному истреблению. Девять лет спустя Нарву штурмовали уже русские войска. Шведам удалось удержать стратегически важный город.

В 1581 году шведы осадили и отвоевали Нарву. Тысячи переселившихся в город русских людей подверглись немедленному истреблению. Девять лет спустя Нарву штурмовали уже русские войска. Шведам удалось удержать стратегически важный город.

По Тявзинскому мирному договору 1595 года, подписанному на территории современного Ивангорода в период правления Федора I, Россия навсегда отказывалась от претензий на Нарву и Ревель (ныне Таллин). Однако век спустя Петр I вернулся к «нарвскому вопросу». Первоочередной целью царя в начале Северной войны было овладение крепостью Орешек (Нотебург) и Нарвой. Эти стремления не нравились союзникам России – Дании и Польше. Так, польский посланник в Москве Иоганн Рейнгольд фон Паткуль выражал опасение, что в Нарве Петр I «получит такое место, откуда может захватить Ревель, Дерпт (ныне Тарту. – «Газета.Ru») и Пернау (ныне Пярну. – «Газета.Ru») прежде, чем узнают об этом в Варшаве, а потом и Ригу и всю Ливонию».

В походе к Нарве русским добровольно сдались несколько небольших городов. В осаде самой Нарвы участвовали более 40 тыс. воинов. 11 тыс. составляло дворянское конное ополчение. В целом же русская армия значительно отставала в плане дисциплины, обучения и обеспечения от лучших европейских армий. По западному образцу были организованы лишь три полка, сформированные из бывших потешных войск, — Преображенский, Семеновский и Лефортовский.

В осаде самой Нарвы участвовали более 40 тыс. воинов. 11 тыс. составляло дворянское конное ополчение. В целом же русская армия значительно отставала в плане дисциплины, обучения и обеспечения от лучших европейских армий. По западному образцу были организованы лишь три полка, сформированные из бывших потешных войск, — Преображенский, Семеновский и Лефортовский.

Почему провалилась осада Нарвы

В конце сентября 1700 года передовой отряд вместе с Петром I появился под Нарвой.

Как отмечал знаменитый историк Василий Ключевский, обычно царь, «предоставляя действовать на фронте своим генералам и адмиралам», брал на себя техническую часть войны: «оставался позади своей армии, устраивал ее тыл, набирал рекрутов, заготавливал амуницию, провиант и боевые снаряды, бранился, дрался, вешал».

Гарнизон защитников Нарвы не превышал 2 тыс. человек, включая несколько сотен ополченцев. 31 октября русские приступили к обстрелу крепости. Зарядов хватило лишь на две недели. Серьезного результата работа артиллерии не принесла: орудия и порох оказались низкокачественными. Крепостные стены легко выдержали обстрел, а шведы убедились в плохом оснащении русских войск. За целый месяц не было пробито ни одной бреши.

Крепостные стены легко выдержали обстрел, а шведы убедились в плохом оснащении русских войск. За целый месяц не было пробито ни одной бреши.

Осаждавшие разбили лагерь полукругом на левом берегу реки Нарвы. При этом напротив основной линии укреплений в крепости находилась господствующая высота. С нее было возможно расстрелять русскую пехоту. Кроме того, две части лагеря плохо сообщались друг с другом. Позднее русские военачальники и лично Петр I, анализируя причины поражения, нашли и другие ошибки в организации осады.

Не в пользу русских развивались события на других театрах военных действий, где король Польши Август II снял осаду с Риги, а шведский монарх Карл XII неожиданно высадился у Копенгагена и принудил короля Дании Фредерика IV к миру.

28 ноября отступивший от Ревеля к Нарве со своим отрядом Борис Шереметев отправил основным силам известие о стремительном продвижении шведских войск.

30 ноября 1700 года шведы провели неожиданную контратаку под Нарвой. Петр I в этот момент отсутствовал в лагере, отправившись за подкреплением в Новгород. Получив от перебежчика-лифляндца точные данные о расположении осаждавших, войска Карла XII, скрытые от русских завесой снегопада, обрушились на неприятеля всей своей мощью. Началась массовая измена офицеров-иностранцев, включая главнокомандующего Карла Евгения де Круа. По легенде в день битвы герцог, спасаясь по болотам от своих собственных солдат, которые начали избивать иностранных офицеров с криками «Немцы — изменники!», сломал шпагу и крикнул: «Пусть сам черт воюет с этой сволочью!»

Получив от перебежчика-лифляндца точные данные о расположении осаждавших, войска Карла XII, скрытые от русских завесой снегопада, обрушились на неприятеля всей своей мощью. Началась массовая измена офицеров-иностранцев, включая главнокомандующего Карла Евгения де Круа. По легенде в день битвы герцог, спасаясь по болотам от своих собственных солдат, которые начали избивать иностранных офицеров с криками «Немцы — изменники!», сломал шпагу и крикнул: «Пусть сам черт воюет с этой сволочью!»

Под «сволочью» фельдмаршал подразумевал русскую армию, а в качестве основных причин поражения указал недостаток оружия и снаряжения, плохую дисциплину, необученность и неопытность русских солдат. В критической ситуации оборону стойко держали лишь бывшие потешные полки.

«Нет оснований обвинять Петра I в трусости — под стенами Азова он показал себя с самой лучшей стороны. Возможно, не зная воинских талантов Карла XII, он думал, что тот не решится сразу же атаковать превосходящие силы русских, а будет маневрировать, искать возможности соединиться с осажденным гарнизоном. Возможно, Петр I, покидая лагерь под Нарвой, решил не рисковать, ибо с капитуляцией или гибелью царя война была бы безвозвратно проиграна. Несмотря на всю свою смелость, Петр I всегда избегал ненужного риска», — указывал историк Евгений Анисимов в своей книге «Императорская Россия».

Возможно, Петр I, покидая лагерь под Нарвой, решил не рисковать, ибо с капитуляцией или гибелью царя война была бы безвозвратно проиграна. Несмотря на всю свою смелость, Петр I всегда избегал ненужного риска», — указывал историк Евгений Анисимов в своей книге «Императорская Россия».

На следующий день, 1 декабря 1700 года, русские командиры капитулировали с условием свободного перехода на правый берег Нарвы с сохранением оружия и знамен. Однако шведы нарушили договоренность и напали на русских, обобрав их до нитки. Им досталась и вся русская артиллерия. Армия Петра I лишилась под Нарвой около 6 тыс. человек.

Современник событий Федор Соймонов, в будущем губернатор Сибири, записал, что общественное мнение в России крайне удивилось такой развязке похода. Как следует из его свидетельств, тогдашняя армия по сути и не могла рассчитывать на успех: «Народ же, бывшей тогда в крайней неискусности в военных делах, не мог выразуметь, како бы шведской король с таким малым войском возмог одолеть их силу, весма многим числом превосходящую и в том не малое с товарищи вначале роптание имели».

Сам царь будто бы и не удивился подобному исходу: «Итак, над нашим войском шведы викторию получили, что есть бесспорно. Но надлежит разуметь, над каким войском оную получили. Ибо один только старый Лефортовский полк был, да два полка гвардии были только у Азова, а полевых боев, паче же с регулярными войсками, никогда не видели: прочие же полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые сами были рекруты. К тому ж за поздним временем и за великими грязями провианта доставить не могли, и единым словом сказать, казалось все то дело яко младенческое играние было, а искусства — ниже вида. То какое удивление такому старому, обученному и практикованному войску над такими неискусными сыскать викторию?»

Впрочем, главный вывод был извлечен Петром I абсолютно верно: при проведении реформы армии ставку сделали на подготовку командиров из русского населения.

Реванш России

В 1701 году на Урале развернулось широкое строительство заводов для изготовления дальнобойных пушек. Всего за год армия получила новую мощную артиллерию. В 1702-м русские вытеснили шведов с Ладожского озера и района реки Ижоры, осадив крепость Орешек. Это стало сюрпризом для Карла XII: он недооценил возможности врага, полагая, что русские не скоро оправятся от поражения под Нарвой. Петр I лично участвовал в обстреле Орешка в должности бомбардир-капитана. После появления проломов в стенах цитадель взяли приступом при помощи штурмовых лестниц. Крепость переименовали в Шлиссельбургскую.

Всего за год армия получила новую мощную артиллерию. В 1702-м русские вытеснили шведов с Ладожского озера и района реки Ижоры, осадив крепость Орешек. Это стало сюрпризом для Карла XII: он недооценил возможности врага, полагая, что русские не скоро оправятся от поражения под Нарвой. Петр I лично участвовал в обстреле Орешка в должности бомбардир-капитана. После появления проломов в стенах цитадель взяли приступом при помощи штурмовых лестниц. Крепость переименовали в Шлиссельбургскую.

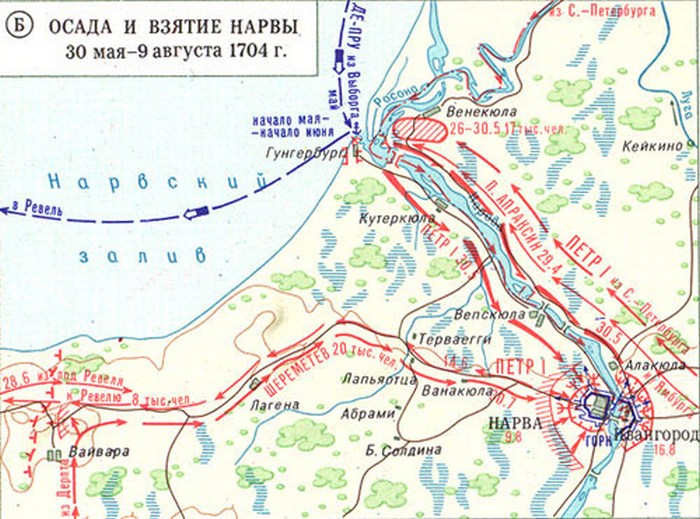

В 1703-м была основана Петропавловская крепость, положившая начало Санкт-Петербургу. А в 1704 году русские войска добились сдачи Дерпта и вернулись под Нарву. Город осадили четыре полка, еще два разместились вокруг Ивангорода. Ключевую роль сыграли артиллерийские батареи за рекой, недоступные для шведских крепостных орудий. В августе три колонны осаждавших пошли на штурм Нарвы. Бой продлился всего 45 минут и окончился бегством защитников города с позиций. Ворвавшиеся внутрь солдаты учинили резню, мстя за прошлые обиды.

Петру I пришлось обнажить шпагу, чтобы остановить расправы: он считал, что грабеж и поджоги развращают армию.

Вскоре русские взяли и Ивангород. К концу 1704 года они контролировали почти всю территорию Лифляндии и Эстляндии. Но Северная война продлилась еще 17 лет.

НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1700 • Большая российская энциклопедия

Авторы: Н. Ф. Азясский

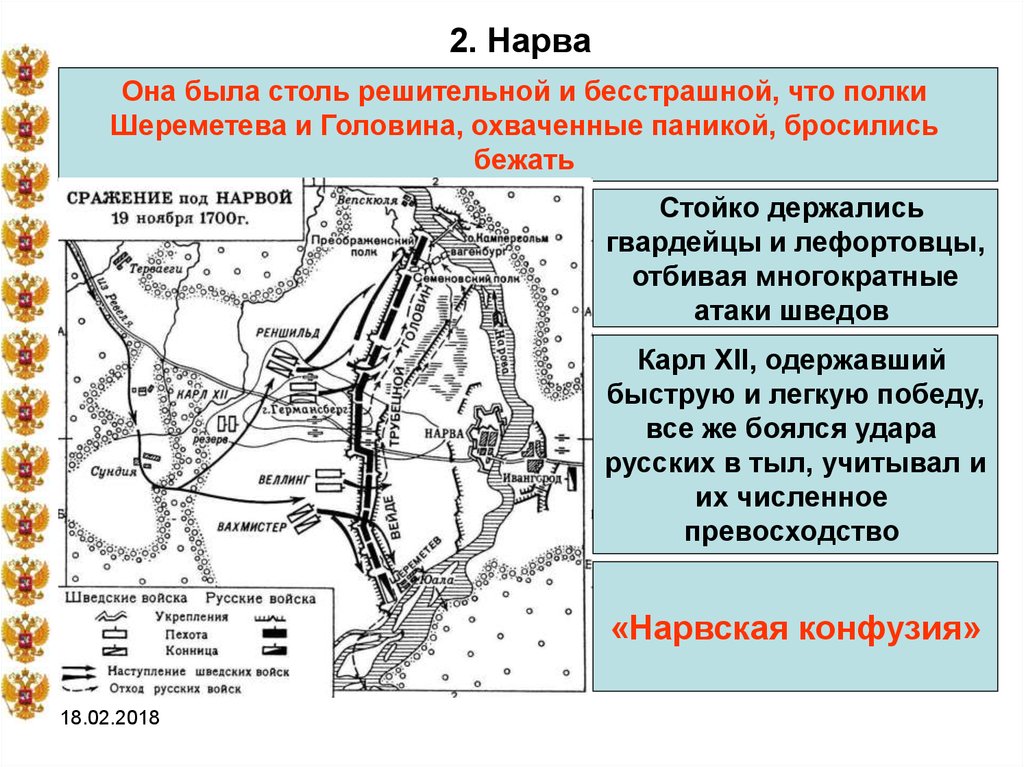

НА́РВСКОЕ СРАЖЕ́НИЕ 1700, первое крупное сражение в ходе Северной войны 1700–21, произошедшее 19(30) нояб. между рус. и швед. армиями у г. Нарва (ныне Эстония). Поставив задачу открыть России выход в Балтийское м., царь Пётр I решил прежде всего отвоевать у шведов Нарву и Ивангород. Нарва представляла собой хорошо укреплённую крепость на левом берегу р. Нарова (Нарва) в 14 км от её впадения в Финский зал., а Ивангород, находившийся на правом берегу реки, служил для крепости предмостным укреплением. Рус. армия 16(27) сент. 1700 осадила эти города-крепости, и к 19(30) нояб. её численность составила ок. 35 тыс. чел. (27 тыс. чел. пехоты, 1,5 тыс. драгунов и 6,5 тыс. чел. поместной конницы; 145 орудий). Рус. войска построились в линию на левом берегу реки фронтом в поле и флангами к реке. В центре их боевого построения находилась дивизия ген. кн. И. Ю. Трубецкого, правое крыло составляли дивизия ген. A. M. Головина и гв. полки (Семёновский и Преображенский), левое крыло – дивизия ген. А. А. Вейде и поместная конница ген. Б. П. Шереметева. Боевой порядок не имел глубины и резерва. На протяжении всего фронта (ок. 7 км) были построены укрепления в виде насыпи со рвом (апроши), за которыми располагались войска. Осада Нарвы велась под рук. Петра I и при участии иностр. советников: австр. ген.-фельдм. герцога К. де Кроа и нескольких инж. и арт. офицеров, нанятых на рус. службу. Швед. гарнизон Нарвы и Ивангорода под команд. полк. Г. Горна имел св.

её численность составила ок. 35 тыс. чел. (27 тыс. чел. пехоты, 1,5 тыс. драгунов и 6,5 тыс. чел. поместной конницы; 145 орудий). Рус. войска построились в линию на левом берегу реки фронтом в поле и флангами к реке. В центре их боевого построения находилась дивизия ген. кн. И. Ю. Трубецкого, правое крыло составляли дивизия ген. A. M. Головина и гв. полки (Семёновский и Преображенский), левое крыло – дивизия ген. А. А. Вейде и поместная конница ген. Б. П. Шереметева. Боевой порядок не имел глубины и резерва. На протяжении всего фронта (ок. 7 км) были построены укрепления в виде насыпи со рвом (апроши), за которыми располагались войска. Осада Нарвы велась под рук. Петра I и при участии иностр. советников: австр. ген.-фельдм. герцога К. де Кроа и нескольких инж. и арт. офицеров, нанятых на рус. службу. Швед. гарнизон Нарвы и Ивангорода под команд. полк. Г. Горна имел св. 1,9 тыс. чел. и 400 орудий.

1,9 тыс. чел. и 400 орудий.

Попытка вынудить швед. гарнизон к капитуляции арт. бомбардировкой крепости, проводившейся с 20 сент. (1 окт.) в течение 2 недель, не дала результата из-за плохого состояния артиллерии (устаревшие орудия и недостаток боеприпасов). Стремясь ускорить подход подкреплений и обозов с боеприпасами, Пётр I 18(29) нояб. уехал в Новгород, возложив командование армией на К. де Кроа. Швед. армия (32,5 тыс. чел.; 37 орудий) во главе с королём Карлом XII, воспользовавшись бездействием союзника России польск. короля Августа II, высадилась в Пернове (ныне Пярну, Эстония) и двинулась к Нарве, куда подошла 18(29) нояб. Утром 19(30) нояб. после 2-часового арт. обстрела швед. войска неожиданно атаковали позиции рус. армии. Осн. усилия Карл XII направил против правого фланга с целью захватить мост у о. Кампергольм и лишить рус. армию единственной переправы. В начале сражения рус. войска упорно оборонялись. Первой оставила поле боя и беспорядочно отступила конница Б. П. Шереметева. К 14 ч шведам удалось прорвать боевой порядок противника в двух местах. Мн. офицеры и генералы-иностранцы, в т. ч. де Кроа, перешли на сторону шведов. Рус. полки, сформированные перед самой войной и не имевшие боевого опыта, оставшись без командиров, стали отходить к переправе. Мост через Нарву не выдержал и рухнул под тяжестью беспорядочно отступавших войск. Не успевшие переправиться солдаты присоединились к Преображенскому и Семёновскому полкам, которые стойко удерживали позиции. На левом крыле также упорно оборонялась дивизия А. А. Вейде. Отсутствие единого командования, потеря всей артиллерии, разделение армии на 2 изолированные части не позволили рус. генералам организовать оборону и вынудили их капитулировать на условиях сохранения оружия (за исключением артиллерии) и знамён.

В начале сражения рус. войска упорно оборонялись. Первой оставила поле боя и беспорядочно отступила конница Б. П. Шереметева. К 14 ч шведам удалось прорвать боевой порядок противника в двух местах. Мн. офицеры и генералы-иностранцы, в т. ч. де Кроа, перешли на сторону шведов. Рус. полки, сформированные перед самой войной и не имевшие боевого опыта, оставшись без командиров, стали отходить к переправе. Мост через Нарву не выдержал и рухнул под тяжестью беспорядочно отступавших войск. Не успевшие переправиться солдаты присоединились к Преображенскому и Семёновскому полкам, которые стойко удерживали позиции. На левом крыле также упорно оборонялась дивизия А. А. Вейде. Отсутствие единого командования, потеря всей артиллерии, разделение армии на 2 изолированные части не позволили рус. генералам организовать оборону и вынудили их капитулировать на условиях сохранения оружия (за исключением артиллерии) и знамён. Однако после того как 20 нояб. (1 дек.) гв. полки и дивизия Головина переправились через Нарву, шведы разоружили дивизии Вейде и И. Ю. Трубецкого.

Однако после того как 20 нояб. (1 дек.) гв. полки и дивизия Головина переправились через Нарву, шведы разоружили дивизии Вейде и И. Ю. Трубецкого.

Поражение рус. армии в Н. с. стало следствием ошибочного расположения войск в одну линию, отсутствия резервов, недостатка боеприпасов, необученности личного состава, а также измены офицеров-иностранцев. После этого поражения Пётр I ускорил строительство регулярной армии и оснащение её новейшей артиллерией. В Н. с. рус. армия потеряла ок. 8 тыс. чел. убитыми и всю артиллерию; швед. армия – до 3 тыс. чел.

Нарвская битва | History Today

Решение Петра Великого вступить в Северную войну оказалось катастрофической ошибкой. Как и многие его предшественники, царь был полон решимости получить доступ к Балтийскому морю. Путь к морю ему преградили шведы, занявшие Финляндию и перешеек Карелии, а на юге Ингерманландию, Эстонию и Ливонию. Итак, в 1699 году Петр заключил союз с Данией, которая тогда контролировала Норвегию, и королем Польши, который, как это ни странно, был курфюрстом Саксонии Августом Сильным. Его партийная фишка заключалась в том, чтобы одной рукой свернуть серебряную тарелку в трубку, и поляки провозгласили его королем за два года до этого.

Итак, в 1699 году Петр заключил союз с Данией, которая тогда контролировала Норвегию, и королем Польши, который, как это ни странно, был курфюрстом Саксонии Августом Сильным. Его партийная фишка заключалась в том, чтобы одной рукой свернуть серебряную тарелку в трубку, и поляки провозгласили его королем за два года до этого.

Союзники рассчитывали на легкую добычу, и Август протянул свою массивную лапу, чтобы свернуть Ливонию, в которую он вторгся в феврале 1700 года. Однако шведы под командованием свирепого подростка Карла XII располагали самой грозной армией в Европе. С помощью британских и голландских военных кораблей они напали на Копенгаген и вынудили датчан заключить мир и заплатить огромный штраф. В самый день датской капитуляции в августе царь Петр объявил войну. Он вряд ли мог выбрать худший момент. Карл двинулся в Эстонию, где русские осаждали укрепленный город Нарву в море грязи. Известие о приближении шведов заставило русских нервничать, и тот факт, что царь решил покинуть место происшествия той ночью и взять с собой своего командующего генерала, не уменьшил их опасений.

Неясно, бежал ли Питер, потому что он был напуган до смерти, или он ушел, чтобы собрать подкрепление. Шведы атаковали на следующий день, в два часа дня в слепящую метель. Там было 40 000 русских и только 10 000 шведов, но армия Карла бросилась на русские позиции и через полчаса обратила их в паническое бегство. Многие русские попали в плен, некоторые утонули, пытаясь уйти через реку Нарву, а некоторые воспользовались возможностью, чтобы убить своих офицеров. Шведы захватили весь русский артиллерийский эшелон и нанесли более 8000 потерь, потеряв только 700 человек.

Впоследствии Петр утверждал, что это сокрушительное поражение было благословением, потому что оно заставило его предпринять энергичные действия по созданию современной армии, что он и сделал, но шведы дали ему время оправиться, напав на Августа в Польше. Взяв Варшаву и Краков, они разорили страну и в 1704 году заставили Августа отречься от престола. В 1706 году Карл вторгся в саму Саксонию. Тем временем Петр, щедро плативший Августу за то, чтобы шведы были оккупированы, переплавлял церковные колокола, чтобы делать новую артиллерию, создавал новые отрасли промышленности для снабжения оружием и строил армию западного образца. Петр вторгся в Ингерманландию, начал строительство Санкт-Петербурга в 1703 году и возглавил лодочную атаку на два шведских военных корабля, что стало первой морской победой России.

Петр вторгся в Ингерманландию, начал строительство Санкт-Петербурга в 1703 году и возглавил лодочную атаку на два шведских военных корабля, что стало первой морской победой России.

В следующем году русские взяли Нарву, и когда Карл вторгся на Украину в союзе с казаками, новая русская армия нанесла сокрушительное поражение шведам под Полтавой в 1709 году, что фактически уничтожило Шведскую империю. Сам Чарльз был ранен и вынужден был укрыться в Турции. В следующем году русские захватили многочисленные балтийские крепости, а когда в 1719–1721 годах наконец были подписаны мирные договоры, Россия получила юго-восточную Финляндию, Карелию, Эстонию и Ливонию. Петровская Россия превратилась в великую европейскую державу, и дни Швеции и Польши как великих держав прошли.

Нарвское сражение, 30 ноября 1700 г.

Нарвское сражение, 30 ноября 1700 г. Нарвское сражение (30 ноября 1700 г. н.э.) — ключевое сражение начала Северной войны (1700–1721 гг.). Война началась с неспровоцированного нападения на Швецию со стороны Польши-Литвы, России и Дании с целью разрушить контроль Швеции над Балтийским морем.

Их ждало разочарование. Карл начал с того, что выбил Данию из войны вторжением в Зеландию (Травендальский договор от 18 августа 1700 г.). Затем он смог повернуть на восток, чтобы справиться с российской угрозой. Петр Великий повел армию, которая, вероятно, насчитывала около 35 000 человек, в Ингерманландию, осаждая Нарву. Российская бомбардировка началась 31 октября.

Чарльз ответил агрессивной контратакой, которая должна была стать чем-то вроде торговой марки. С армией всего в 8000 человек он двинулся к Нарве, отметая на пути небольшие русские отряды. Столкнувшись с наступлением шведской армии, Петр решил покинуть Нарву, оставив командовать армией Шарля Эжена де Крой.

Несмотря на исчезновение Петра, русские все еще были в сильной позиции. По крайней мере, 26 000 из них смогли вписаться в противоборство вокруг Нарвы, а это означало, что Карлу пришлось атаковать окопавшегося врага, который превосходил его численностью в три раза.

Чарльз ответил типично агрессивным ходом. Под прикрытием внезапно начавшейся метели он начал атаку русских рубежей, прорвавшись в двух местах. 5000 человек старой русской кавалерии бежали при первой атаке, в то время как де Крой был пойман небольшим размером шведской армии, думая, что это может быть только авангард.

Когда линия русских разделилась на три части, а видимость заблокировал снег, русская армия рухнула. Карл смог подробно рассмотреть три части русской линии. Большое количество солдат бежало, многие утонули в реке Двине. Не менее 20 000 пехотинцев были захвачены шведами, а затем освобождены после того, как сдали мушкеты. Русские потеряли 10 000 убитых, шведы всего 600.

Следующий ход Чарльза после Нарвы остается спорным. Вместо того чтобы преследовать Петра в России, он решил повернуть на юг, в Польшу-Литву, где одержал ряд драматических побед. Однако это дало Петру время улучшить качество русской армии, и когда Карл повернул на восток в 1708-1709 гг. он был решительно разбит в Полтавской битве и вынужден бежать в Османскую империю. Сама Нарва попала в руки русских в 1704 г., в то время как Карл отсутствовал в Польше.

он был решительно разбит в Полтавской битве и вынужден бежать в Османскую империю. Сама Нарва попала в руки русских в 1704 г., в то время как Карл отсутствовал в Польше.

Спорным был и характер русской армии под Нарвой. Плохое качество его армии в 1700 году стало частью собственной пропаганды Петра Великого, намеренно преувеличенной, чтобы его собственные армейские реформы выглядели более впечатляюще. Русскую армию описывали как неопытную, варварскую орду или дерущуюся, как скот. Петр преувеличивал ее неопытность, утверждая, что только Лефортовский полк был ветераном, а два гвардейских полка участвовали только в боях под Азовом.

Другие, более беспристрастные наблюдатели в Нарве предполагают, что русская армия в 1700 году была гораздо лучше, имея ядро из хорошо обученной пехоты и проводя хорошо организованную осаду. В конце концов, осада длилась всего четыре недели, когда прибыл Карл и прогнал русскую армию. Россия вела постоянные боевые действия на своих южных границах, что, должно быть, дало некоторым из мужчин, присутствовавших в Нарве, военный опыт.