Ермак Тимофеевич или Токмак Дубина. История завоевания Ханства Сибирского

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

ИА PrimaMedia начинает новый проект, посвященный истории Дальнего Востока России. В течение 2023 года мы будем публиковать материалы, посвященные истории освоения Сибири и движения русских на Восток, к Тихому океану, начиная с походов Ермака и заканчивая присоединением к России Уссурийского края (Приморья). За 300 лет, на протяжении XVI — XIX веков, наши предки прошли огромный путь и создали самое крупное в мире государство — Российскую империю. О том, как происходило это движение, об основных вехах этого грандиозного пути и его героях мы будем рассказывать в нашем проекте «Откуда пошел есть русский Дальний Восток».

Ермак или Завоевание СибириДвижение русских в Сибирь началось задолго до походов Ермака. Еще в XII-XIII вв. Новгородская республика посылала своих купцов и промысловиков за Урал, но о том, что лежало за Югорским камнем (так в то время называли Уральский хребет), русские люди имели весьма слабые представления. Одни считали, что там лежит страна вечного холода и тьмы, другие рассказывали, что там живут полулюди, полузвери — с собачьими или волчьими головами, обросшие шерстью. Говорили, что где-то далеко на Востоке находится огромное море Мрака. Позже стали доходить сведения о несметных богатствах Сибири.

Новгородская республика посылала своих купцов и промысловиков за Урал, но о том, что лежало за Югорским камнем (так в то время называли Уральский хребет), русские люди имели весьма слабые представления. Одни считали, что там лежит страна вечного холода и тьмы, другие рассказывали, что там живут полулюди, полузвери — с собачьими или волчьими головами, обросшие шерстью. Говорили, что где-то далеко на Востоке находится огромное море Мрака. Позже стали доходить сведения о несметных богатствах Сибири.

Эти слухи пугали и привлекали одновременно. Любопытство и жажда обогащения взяли верх. Поход Ермака в 1581 г. за Урал положил начало активному продвижению русских на Восток.

Исторический фонРусский натиск на Восток начался в эпоху царствования Ивана IV Грозного и связан с проколами царя в западной политике. В последний период своего царствования Иван Грозный ввязался в неудачную для России Ливонскую войну, которая шла 25 лет (1558 — 1583) и лишила русское государство выхода к Балтийскому морю. Через два столетия этот вопрос пришлось решать Петру I.

Через два столетия этот вопрос пришлось решать Петру I.

Ливонская война начиналась для России удачно — русские войска овладели Нарвой и другими портами Ливонии, закрепившись в южной части Финского залива. Слабый Ливонский орден распался и присоединился к Великому княжеству Литовскому. Неожиданностью для Ивана Грозного стало объединение сил Польши, Швеции и Великого княжества Литовского против Русского государства, которые единым фронтом выступили против восточного соседа. Союзником России была только Датское королевство, заключившее с Иваном IV cоюз против своего врага — Швеции.

Война велась преимущественно на территории Великого княжества Литовского. В 1563 г. русские войска взяли литовский Полоцк, но не смогли развить успех, потерпев в 1564 г. поражение в битве при Чашниках. Перенапряжение сил Великого княжества Литовского в войне с Россией привело к его объединению с Польским королевством в Речь Посполитую. Война с Речью Посполитой шла без особого успеха для обеих сторон, пока в 1576 г. на польский престол не был избран король Стефан Баторий — энергичный, смелый и талантливый полководец. Он нанес несколько чувствительных поражений русской армии, в 1581 г. перешел границу, взял русскую крепость Великие Луки и осадил Псков. Стефан Баторий не смог взять Псков, но Русское государство было истощено затяжной войной и в 1582 г. было заключено перемирие.

на польский престол не был избран король Стефан Баторий — энергичный, смелый и талантливый полководец. Он нанес несколько чувствительных поражений русской армии, в 1581 г. перешел границу, взял русскую крепость Великие Луки и осадил Псков. Стефан Баторий не смог взять Псков, но Русское государство было истощено затяжной войной и в 1582 г. было заключено перемирие.

После неудач на западных границах, русские люди обратили свои взгляды на Восток.

Особую активность проявляла активная, или, по терминологии Льва Гумилева, пассионарная часть русского народа — купцы и казаки. Прямой путь из России на Урал и в Сибирь открылся еще в 1552 году — сразу после того, как Иван IV взял Казань, но дальнейшая история связана с купеческой династией Строгановых, которая укрепила влияние Москвы на Урале.

СтрогановыКупец Аника Строганов поднялся при Иване Грозном, как на дрожжах. Он был прирожденным торговцем, обладал талантом делать деньги и сундуки его ломились от золота. Торговые конторы Аники действовали в разных концах России, тысячи людей трудились на его промыслах, флотилии его судов плавали по морям и рекам. Аника закупал хлеб для казны, завозил заморские товары, вез из Сибири мех, но главный доход ему приносила соль. Центр соляной промышленности Строгановых находился в Приуралье (ныне Пермский край).

Торговые конторы Аники действовали в разных концах России, тысячи людей трудились на его промыслах, флотилии его судов плавали по морям и рекам. Аника закупал хлеб для казны, завозил заморские товары, вез из Сибири мех, но главный доход ему приносила соль. Центр соляной промышленности Строгановых находился в Приуралье (ныне Пермский край).

В 1566 г. Иван IV принял в опричнину прикамскую вотчину Аники. Опричная служба принесла торговому дому Строгановых новые выгоды и привилегии, но аппетиты Аники росли: ему мало было полученных земель, он просил у царя новых владений. В то время на Руси уже ходили сказки о богатствах, которые таятся в недрах Урала, и Аника попросил у царя разрешения на поиски и добычу соли и полезных ископаемых. В 1568 г Иван IV выдал Строганову жалованную грамоту на освоение земли по реке Чусовой, но насчет руды распорядился так: «А где будет найдут руду серебряную или медную или оловянную… тотчас о тех рудах отписати к нашим казначеем, а самому ему тех руд не делати без нашего ведома». Государство уже тогда наложило монополию на драгоценные металлы.

Государство уже тогда наложило монополию на драгоценные металлы.

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

В 1570 г. Аника Строганов умер, разделив собственность между тремя сыновьями, продолжившими дело отца. Братья основали слободу на реке Тахчее в Зауралье, расчитывая на то, что слобода станет форпостом, опираясь на который, они смогут овладеть западной Сибирью, но их расчеты не оправдались. Удержаться в Зауралье им не удалось. Во время восстания черемисов (финно-угорский народ, живший на Урале), сибирский хан Кучум использовал момент и уничтожил строгановскую слободу.

После этого братья охладели к идее движения за Урал, кроме одного из них — Максима Строганова. Он попросил у царя разрешения произвести набор казаков для похода на Сибирское ханство.

Станислав Ростворовский. Послы Ермака перед Иваном Грозным. Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Казаки изначально представляли из себя беглый люд, часто преступников, которые бежали от преследования на южные и юго-восточные окраины Русского государства и там вели вольную жизнь, организуясь в лихие отряды, говоря современным языком, в банды, которые промышляли грабежом проезжих купцов, не смущаясь их происхождением — как иностранных, так и русских.

Первые попытки использовать казаков на частной и государевой службе были предприняты как раз во времена Ивана Грозного. Еще до похода в Сибирь Строгановы нанимали казаков для щекотливых дел: опасных походов в неосвоенные места, подавления восстаний местного населения и пр. Во время Ливонской войны Строгановы должны были выставить отряд для участия в боевых действиях и первым, кто пошел на государеву службу, был казачий атаман Ермак со своим отрядом.

Во ходе Ливонской войны Ермак командовал казачьей сотней под началом воеводы Дмитрия Хворостинина, участвовал в 1581 году в походе на Литву, дошёл до Могилёва и успешно сражался в битве под Шкловом. Сохранилось письмо коменданта Могилёва, отправленное королю польскому Стефану Баторию, в котором упоминается «Ермак Тимофеевич — атаман казацкий».

Сохранилось письмо коменданта Могилёва, отправленное королю польскому Стефану Баторию, в котором упоминается «Ермак Тимофеевич — атаман казацкий».

В 1574 г. братья Строгановы заручились грамотой царя Ивана IV, которая даровала им право основать русские поселения за Уралом. Дело было опасным. Сразу за Уралом лежали владения Сибирского ханства — осколка бывшей Золотой Орды и мирным путем привести его под руку московского царя было невозможно. Для похода на Сибирское ханство Строгановы пригласили казачьих атаманов и снова согласие дал их старый знакомый — Ермак.

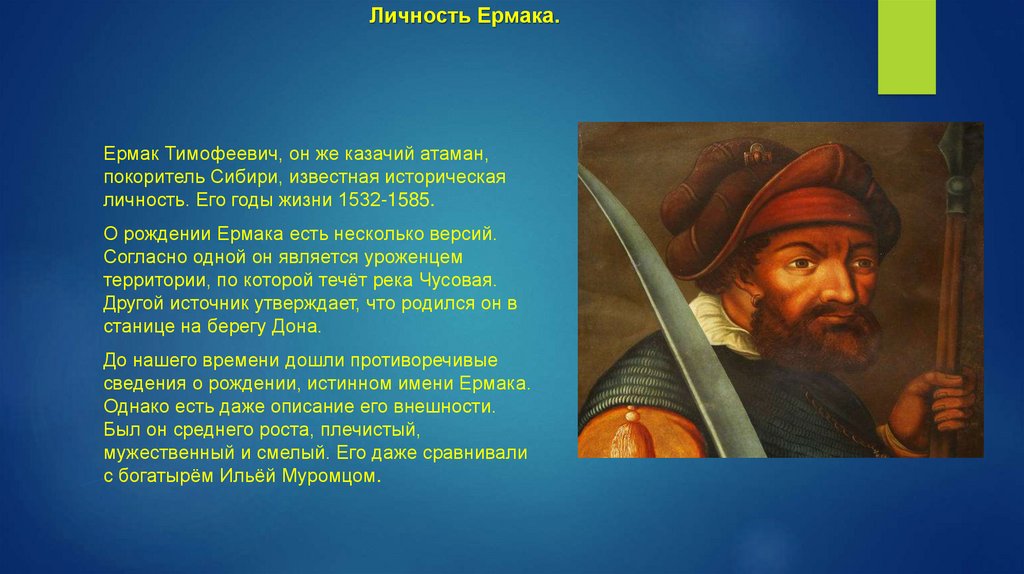

Настоящее имя Ермака, согласно грамотам XVI века — Ермолай, отчество — Тимофеевич, фамилии у него не было, но было прозвище — Токмак (по-старорусски: дубина, палица). От Имени Ермолай и прозвища Токмак произошло его второе, более позднее прозвище, под которым он вошел в историю — Ермак. Оба прозвища были говорящими: если Токмак говорило о боевых качествах его носителя, то имя Ермак носило двойной смысл: слово «ермак» по-старорусски означало общий, артельный котёл, а в переносном смысле — это глава артели, в данном случае, казачьего отряда.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Строгановы имели возможность вооружить тысячу человек, но им не удалось собрать столько людей, поскольку казаки понесли большие потери в Ливонской войне. Кроме того, часть казаков Ермака отказалась идти в Сибирь. Всего под знаменами Ермака собралось 540 человек. Приняв предложение Максима Строганова, Ермак и его подручные Иван Кольцо, Никита Пан и другие принялись за изготовление стругов (плоскодонное парусно-гребное судно, получившее большое распространение на севере и в Сибири).

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Задача перед Ермаком стояла сложная — его отряд состоял из чуть более, чем 500 казаков, в то время, как сибирский хан Кучум мог выставить войско в 10 тысяч человек. Но недаром казаки слыли отчаянными сорви-головами — Ермак надеялся на неожиданность налета и превосходство русских в вооружении.

КучумСибирский хан Кучум из рода Шейбанидов был родственником Бухарского хана Абдуллы, но к власти пришел путем переворота. Его предшественник, хан Едигер, услышав о завоевании русскими Казани и Астрахани, в 1555 г. добровольно согласился принять российское подданство и выплачивать русскому царю дань. В 1563 г. Кучум убил Едигера и захватил власть в Кашлыке (столица Сибирского ханства). После этого Кучум стал вести хитрую дипломатическую игру с Москвой, обещая подчиниться, но всячески затягивая выплату дани.

Его предшественник, хан Едигер, услышав о завоевании русскими Казани и Астрахани, в 1555 г. добровольно согласился принять российское подданство и выплачивать русскому царю дань. В 1563 г. Кучум убил Едигера и захватил власть в Кашлыке (столица Сибирского ханства). После этого Кучум стал вести хитрую дипломатическую игру с Москвой, обещая подчиниться, но всячески затягивая выплату дани.

Кучум прослыл жестоким правителем, что было на руку казакам — подчиненные ему отряды вогулов (манси), остяков (хантов) и прочих аборигенов Сибири не сильно горели желанием защищать тирана и, как показали дальнейшие события, при первом же удобном случае, покинули его войско. Согласно документам Посольского приказа, хан Кучум располагал примерно 10-тысячной армией, то есть одним туменом. Несмотря на численное превосходство над дружиной Ермака, вооружение у татар было значительно хуже.

Строгановы обеспечили казаков продовольствием, порохом и свинцом. Поскольку отряд Ермака прибыл с Ливонской войны, то вооружены казаки были более, чем отлично: почти у каждого была пищаль, а также имелась артиллерия в количестве двух десятков пушек.

Первая трудность, с которой столкнулся отряд Ермака, стала переправка через Уральские горы флотилии, насчитывавшей несколько десятков судов с грузом. Раньше казакам приходилось преодолевать многокилометровые волоки, перебираясь с Волги на Дон, но тогда они перетаскивали струги на катках. На Урале волоков не было и приходилось перетаскивать грузы и суда на руках. В Сибирское ханство они спустились по реке Тобол.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Завоевание Сибирского ханстваЧем ближе подходили казаки к столице Сибири — Кашлыку, тем больше поселений попадалось им на пути. В нижнем течении Тобола пришлось идти сквозь татарские улусы, где удалось захватить «языка». В устье Тобола казаки, высадившись на берег, разгромили юрты Карачи — сановника Кучума.

Весть о приближении казаков вызвала страх и ярость во дворце Кучума. В разные стороны полетели гонцы, собирая войско. Хан решил жестоко покарать неверных, вторгнувшихся в его владения, но сам он был слишком стар и командовать войском поручил брату Маметкулу.

Когда флотилия Ермака вышла из Тобола в Иртыш, казаки увидели высокий берег, занятый многочисленным войском Кучума. Пешие воины сгрудились над кручей, а поодаль, на вершине горы, расположился Кучум с конницей. Видя опасность, Ермак отказался от немедленной атаки и подал знак к отступлению. Струги развернулись и ушли вслед вверх по Иртышу. Пройдя несколько верст, казаки высадились на берег и заняли урочище Аттик-мурзы.

Накануне решающей битвы Ермак собрал ночной круг. Вид многочисленной рати Кучума произвел сильное впечатление на молодых казаков. Некоторые из них, поддавшись панике, хотели отступить, но Ермак убедил товарищей в успехе сражения. Главным преимуществом казаков было наличие огнестрельного оружия — пищалей и пушек. Тактика казаков была проста, но эффективна: в начале боя они поражали противника меткой стрельбой, а затем брались за сабли и завершали разгром врага.

Бой начался утром 26 октября 1582 г. на Чувашевом мысу и поначалу складывался удачно для русских. Дружной пальбой казаки заставили противника отступить от берега и произвели высадку, но далее им пришлось остановиться. С высокого берега, где стояли засеки (деревянные укрепления) на них полетел град стрел, что заставило казаков прижаться к стругам. Казачьи пушки палили беспрестанно, но они скорее пугали, чем убивали неприятеля.

Дружной пальбой казаки заставили противника отступить от берега и произвели высадку, но далее им пришлось остановиться. С высокого берега, где стояли засеки (деревянные укрепления) на них полетел град стрел, что заставило казаков прижаться к стругам. Казачьи пушки палили беспрестанно, но они скорее пугали, чем убивали неприятеля.

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

Киностудия «Мосфильм» Киностудия «Жанр» Роскомкино Дрефа Ателье ГмбХ (Дрезден. Фото: Скриншот видео

Видя, как казаки топчутся на берегу в нерешительности, Маметкул велел сделать проходы в засеке и атаковать русских. Это отвечало планам Ермака, старавшегося выманить неприятеля из-за укреплений. Казаки встретили врага убийственным огнем из орудий и пищалей. Первые шеренги ханских воинов рухнули, остальные, увидев это, в страхе разбежались.

Маметкул пытался бросить в атаку конницу, чтобы опрокинуть казаков, но меткая пуля сразила и бросила его на землю. Казаки едва не захватили его в плен, но раненому Маметкулу, с помощью его охранников, удалось скрыться. Кучум, едва русские начали одолевать, тоже обратился в бегство. Отсутствие командования усилило панику в рядах татар. Конница покинула поле боя, за ней пестрой толпой бежала пехота. Берег опустел.

Казаки едва не захватили его в плен, но раненому Маметкулу, с помощью его охранников, удалось скрыться. Кучум, едва русские начали одолевать, тоже обратился в бегство. Отсутствие командования усилило панику в рядах татар. Конница покинула поле боя, за ней пестрой толпой бежала пехота. Берег опустел.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Легкая победа вызвала у казаков бурную радость. Несмотря на то, что среди них было много раненых, но ни один казак не погиб. Авторитет Ермака поднялся на недосягаемую высоту. Битва на Чувашевом мысу вошла в историю и с этого момента о Ермаке стали сочинять легенды.

Сибирское ханство и походы Ермака. Фото: из открытых источников

Отряд Ермака вступил в Кашлык, где казаков ждала богатая добыча. По казачьему обычаю, захваченное добро было поровну разделено на всех. Ханты, манси и другие сибирские аборигены, покоренные татарами и платившие им дань, отнеслись к казакам миролюбиво. Они привезли в дар Ермаку продовольствие и другие товары, чтобы наладить отношения с новой властью. Мирные татары вернулись в Кашлык и приступили к обычным делам. Ермак обложил жителей города и его окрестностей ежегодным ясаком, взяв с местной знати присягу в верности русскому царю. После этого местное население рассматривалось, как русские подданные. Жизнь в столице Сибири пошла своим чередом.

Мирные татары вернулись в Кашлык и приступили к обычным делам. Ермак обложил жителей города и его окрестностей ежегодным ясаком, взяв с местной знати присягу в верности русскому царю. После этого местное население рассматривалось, как русские подданные. Жизнь в столице Сибири пошла своим чередом.

Ермак одержал победу, но торжествовать было рано. Осень была на исходе, поэтому казачья флотилия не могла вернуться домой. Пришлось готовиться к зиме. В ноябре грянули морозы и сибирские реки покрылись льдом. Казаки вытащили струги на берег.

Зима выдалась длинной, но скучать казакам не пришлось. В декабре 1582 г. Маметкул устроил засаду и истребил небольшой казачий отряд. 23 февраля 1583 г. казаки нанесли ответный удар и взяли Маметкула в плен.

Летом 1583 г. Ермак отправился покорять татарские городки и улусы по рекам Иртышу и Оби. Татары оказали упорное сопротивление, он вскоре был взят важный опорный пункт — город Назым.

Ермак понимал, что ему не удержать Сибирь, если он не получит помощь из России. Гонцом к Строгановым и послом к Ивану Грозному был отправлен Иван Кольцо — правая рука атамана. Несмотря на то, что Иван Кольцо был известен как беглый преступник, в Москве царь принял его ласково, одарил и отправил в подкрепление Ермаку воеводу Семёна Болховского с 300 ратниками. Среди царских даров, отправленных в Сибирь, было две кольчуги, которые Ермак носил одну поверх другой. Впоследствии царский подарок сыграл с ним злую шутку.

Гонцом к Строгановым и послом к Ивану Грозному был отправлен Иван Кольцо — правая рука атамана. Несмотря на то, что Иван Кольцо был известен как беглый преступник, в Москве царь принял его ласково, одарил и отправил в подкрепление Ермаку воеводу Семёна Болховского с 300 ратниками. Среди царских даров, отправленных в Сибирь, было две кольчуги, которые Ермак носил одну поверх другой. Впоследствии царский подарок сыграл с ним злую шутку.

Ни Иван Грозный, ни сменивший его в 1584 году на престоле царь Федор, в полной мере не оценили подвиг Ермака. В их глазах князь Семен Болховский больше подходил к роли царского наместника в Сибири, чем предводитель вольных казаков. Однако Болховскому эта миссия оказалась не по плечу. Не выдержав испытаний, воевода умер зимой 1584 года. Его помощник Иван Киреев дождался момента, когда реки оттают и поскорее унес ноги из Сибири. Что касается Ермака, то ему не суждено было покинуть Сибирь.

Помощь, присланная из России, оказалось незначительной. Вскоре продукты закончились, а холодная зима 1584 года тянулась бесконечно долго. Недостаток питания привел к голодным смертям и цинге. Весной уцелевшие казаки отправились за продовольствием и спустя некоторое время прибыли обозы с рыбой, дичью, кониной, но было поздно. От голода скончались несколько сот казаков и присланных стрельцов.

Вскоре продукты закончились, а холодная зима 1584 года тянулась бесконечно долго. Недостаток питания привел к голодным смертям и цинге. Весной уцелевшие казаки отправились за продовольствием и спустя некоторое время прибыли обозы с рыбой, дичью, кониной, но было поздно. От голода скончались несколько сот казаков и присланных стрельцов.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Чтобы сберечь остатки отряда, Ермак старался избегать столкновений с татарами. Он откликнулся на мирные предложения, поступившие из стана врага, чтобы выиграть время и дождаться подкреплений. Новый командующий Кучума — Карачи даже попросил у Ермака помощи, когда его стали теснить войска Казахской орды и Ермак пошел ему навстречу. На подмогу татарам он отправил атамана Ивана Кольцо с отрядом 40 человек, но Карача, узнав о бедственном положении казаков, решил использовать слабость русских и осуществил коварный план. Когда Иван Кольцо явился в татарский стан, Карача устроил пир и усыпил бдительность русских. В самый неожиданный момент воины Карачи напали на казаков и перебили всех до одного.

Весть о бедственном положении Ермака и предательстве Карачи облетела улусы. Враги решили, что час мщения настал. Ордынцы выслеживали казаков и беспощадно убивали их везде, где они появлялись. Не получая вестей от пропавших отрядов, Ермак выслал в разведку атамана Якова Михайлова, но он тоже сгинул без следа.

Весной 1584 года, перед Пасхой, отряды Карачи окружили Кашлык и начали осаду, перекрыв доставку в город продовольствия. Страшась казачьих пуль, враги не пытались штурмовать город. Они просто ждали, когда у Ермака иссякнут продукты и голод завершит свое дело. Отчаявшись, в июне 1584 г. Ермак решил дать бой неприятелю.

Отобрав самых крепких казаков под началом атамана Матвея Мещеряка, Ермак организовал дерзкую вылазку. Ночью отряд Мещеряка покинул Кашлык и тайно спустился на берег реки. Незаметно обойдя татарские караулы, под покровом ночной темноты, казаки обрушились на ставку неприятеля. Карача чудом избежал гибели, бежав на лодке со слугами. В бою погибли двое его сыновей.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Мещеряк одержал победу, но казаки оказались в критическом положении. Наступившее утро помешало им скрытно вернуться в город. Спрятавшись на пригорке в кустах, казаки стали ждать, но были обнаружены татарами, которые окружили смельчаков и пытались схватить их, атакуя со всех сторон. Казаки храбро держались и отбили все атаки меткой стрельбой из пищалей.

Услышав выстрелы, Ермак открыл огонь по татарам из пушек со стен Кашлыка. Без предводителя ханское войско утратило порядок и стало покидать поле боя. Вскоре отступление сменилось бегством. Защитники Кашлыка высыпали на земляной вал и победными криками приветствовали Матвея Мещеряка и его отряд.

Гибель ЕрмакаПосле снятия осады Кашлыка казаки принялись за починку стругов. Из 30 судов они отобрали семь самых прочных, починили, законопатили и просмолив борта, спустили на воду. Но, вместо того, чтобы уйти в Россию, Ермак предпринял последний поход, который завершился катастрофой.

Причиной вылазки стал приезд в Кашлык гонцов от торговцев из Бухары, которые жаловались Ермаку, что Кучум не пропускает их в Сибирь. К сожалению, Ермак не знал, что из России к нему движется помощь. Он ушел за неделю до того, как прибыло подкрепление. В тот момент у него в отряде оставалось около 100 человек, и этот поход был авантюрой.

Появление казачьих стругов на юге Сибирского ханства явилось полной неожиданностью для Кучума. Он не предполагал, что сотня ослабленных казаков осмелится вновь бросить ему вызов. Поначалу струги Ермака плыл по Иртышу, не встречая сопротивления, но вскоре положение переменилось. Первый бой отряд Ермака выиграл у села Каурдак. В следующем улусе казаки взяли в плен старосту и получили продовольствие. Затем они пришли во владения князя Елыгая, который, узнав, что Ермак не причиняет вреда покорным, поднес дары и ясак. По преданию, Елыгай задумал породниться с Ермаком и привел к атаману красавицу дочь. Однако Ермак отклонил это предложение и запретил казакам прикасаться к девице.

Далее, пробиваясь вверх по Иртышу, отряд оказался втянутым в затяжные бои. Когда отряд Ермака достиг юго-восточных пределов Сибирского ханства, ему пришлось остановиться у крепости Кулары. Пять дней отряд Ермака безуспешно штурмовал крепость, но, не добившись цели, отправился дальше. Вскоре Ермак прибыл на Шиш-реку, где находился последний, южный рубеж Сибирского ханства. На Шиш-реке Кучум решил устроить западню и уничтожить отряд Ермака.

Для этого он отправил по пути следования Ермака людей, которые в один голос рассказывали о том, что видели бухарцев в верховьях реки Вагай. Хитрость удалась. Казаки, занятые поисками бухарцев, поднялись до урочища Атбаш, где с одной стороны, стояли густые леса, с другой лежали непроходимые болота. Здесь Ермак причалил на ночлег и казаки разбили бивак, но не выставили караулы, так как считали места глухими и малолюдными. Они не подозревали, что люди Кучума следят за каждым их шагом.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Подкрасться незаметно к лагерю Ермака татарам помогла непогода. Ночью разразилась буря: тьма, дождь и ветер позволили татарам совершить внезапное нападение. В древнем синодике это описано так: «И подсмотреша нечестивыя и нападоша на станы нощию, и ужаснушася от нечестивых и в бегство приложишася, а иным на станах побитым и кровь свою пролиша Яков, Роман, Петра два, Михаил, Иван и Ермак».

Ночью разразилась буря: тьма, дождь и ветер позволили татарам совершить внезапное нападение. В древнем синодике это описано так: «И подсмотреша нечестивыя и нападоша на станы нощию, и ужаснушася от нечестивых и в бегство приложишася, а иным на станах побитым и кровь свою пролиша Яков, Роман, Петра два, Михаил, Иван и Ермак».

Казакам пришлось пережить в Сибири немало трагических моментов, но гибель предводителя стала самым тяжелым из них. Оставшиеся в живых не оставили об этом воспоминаний, кроме описания, приведенного выше, согласно которому Ермак с другими погибшими остался лежать на берегу, а оставшиеся в живых на стругах спаслись бегством. Судя по всему, татары точно знали, где спит Ермак, потому что, согласно документам, в бою погибло всего 10 человек, а остальные 90 вернулись в Кашлык невредимыми.

Вернувшись в Кашлык, Матвей Мещеряк собрал круг и задал казакам вопрос: что делать дальше? Круг решил немедленно возвращаться в Россию. Флотилия проследовала из Кашлыка вниз по Иртышу на Обь, а оттуда проверенным Печорским путем вернулась на Родину.

Согласно татарским рукописям, раненый Ермак не остался среди убитых на берегу, а был ранен и пытался спастись вплавь, но царская кольчуга, которую он не успел или не пожелал снять, утащила его на дно.

По другим рассказам, тело Ермака выловил в Иртыше близ деревни Епанчин рыбак Яныш Бегишев. Посмотреть на тело атамана съехались многие знатные татары и сам хан Кучум. Они несколько дней стреляли в тело из луков и пировали, но, по словам очевидцев, тело даже спустя месяц не начало разлагаться. Поделив вещи Ермака, в частности две кольчуги, подаренные русским царём, тело с почетом захоронили в деревне, которая ныне называется Баишево.

После смерти Ермака молва о взятии Сибири разошлась по всей Руси. В казачьей среде родились первые песни об удалом атамане. Участники похода вернулись в родные станицы на Волгу, Дон, Яик и Терек, другие ушли на восток с новыми атаманами. Но куда бы они ни шли, они несли с собой рассказы и легенды о Ермаке. В этих сказах Ермак приобрел черты былинного богатыря. Как некогда Илья Муромец сражался с хазарами и половцами, так и Ермак в песнях и сказах бьется с татарами и побеждает царя Сибирского.

В этих сказах Ермак приобрел черты былинного богатыря. Как некогда Илья Муромец сражался с хазарами и половцами, так и Ермак в песнях и сказах бьется с татарами и побеждает царя Сибирского.

Киностудия. Фото: Скриншот видео

Новости — только важное! Подпишись в WhatsApp

Покоритель Сибири – Ермак — Сибирские богатства

Казачий атаман Ермак – предводитель похода, давшего начало освоению Сибири. Человек, чья доблесть и ум позволили победить преобладающее во множество раз татарское войско.

Имя Ермака осталось в веках, и он по праву заслуживает считаться Покорителем Сибири.

Первые боевые успехи Ермака

Сибирским походам Ермака предшествовала его 20 – летняя служба на южной границе с Россией. Участие в Ливонской войне, где он прославился как бесстрашный казак, грамотный стратег и воевода.

Благодаря своей отваге, Ермак пользовался большим авторитетом у братьев по оружию. Его боялись и уважали враги. Даже ходили легенды, что он был колдуном и где рати не хватало, выставлял отряды послушных ему чертей.

Даже ходили легенды, что он был колдуном и где рати не хватало, выставлял отряды послушных ему чертей.

Но, все предыдущие подвиги меркнут перед заслугами Ермака на сибирской земле.

Ермака предводитель «похода на Сибирь»

Согласно историческим архивам инициаторами «похода на Сибирь» были уральские купцы Строгоновы.

Терпевшие колоссальные финансовые потери, от постоянных набегов войск татарского хана Кучума, они решили: собрать казачье войско, отправить его на освобождение земель от власти хана и поставить предводителем этого войска Ермака.

Боевая мощь казачьего войска Ермака

Армия из 1650 казаков была оснащена самым современным по тем временам вооружением: пищали, дробовые ружья, аркебузы. Специально для перемещения по Сибири, где в качестве транспортных путей использовались в основном реки, были подготовлены лодки – струги. Каждая вмещала порядка 20 человек со всеми припасами и оборудовалась пушками. Что делало лодку настоящим боевым кораблём.

Что делало лодку настоящим боевым кораблём.

Но, огнестрельное оружие было далеко не основным преимуществом казачьего войска. Например, перезарядка ружей требовала нескольких минут, за которые противник успевал подойти в плотную и приходилось биться в рукопашную. Вот тут-то и требовалась доблесть Русских воинов и стратегические умения их предводителя Ермака.

Дисциплина и организация войска Ермака

В войске царил строгая дисциплина, грабежи, пьянство и насильничество карались смертной казнью.

Рать была очень чётко организована, поделена на полки, во главе каждого был опытный воевода. Все безукоризненно подчинялись приказам Ермака.

Первые битвы за Сибирскую землю

1 сентября 1581 года начался поход. Перебравшись через уральские горы казаки построили Кокуй-городок – земляное укрепление в котором и зазимовали. В течении зимы были лишь разведывательные вылазки.

Весной же, лодки были поставлены на реку Тагил и войско отправилось к реке Туру, где начиналось Сибирское ханство.

Нападение не увенчалось успехом, противник получил ответный удар из пушек, ружей, пищалей, луков. В дальнейшем стычки с татарами, господствующими в тех краях стали постоянными. Но, в каждой битве победу одерживала армия Ермака, освобождая всё больше и больше земель от власти Кучума.

На пути к Искеру – столице Сибирского ханства

Завоёвывая город за городом, Ермак пробивался к столице Сибирского ханства – Искеру. Множество засад встречалось ему на пути.

Однажды войско, двигаясь на лодках наткнулось на преграду, река была перегорожена, спущенными на воду деревьями, перемотанными цепями. А по берегам выстроились лучники, обстреливающие корабли. Двигаться дальше было невозможно. В очередной раз ситуацию спасла смекалка Ермака. Основное войско высадилось на берегу, к препятствию были отправлены лишь 200 казаков, на пустые места в лодках посадили чучела.

Строги подплыли к преграде и начали стрелять со всех орудий по войскам противника, на что получали серьёзный отпор. Тут то и вступило в бой казачье войско, находящееся в засаде. Татары были разбиты, преграды убраны.

Решающее сражение в покорении Сибири – Битва за Искер

Наконец свершилось одно из решающих в покорении Сибири сражений. Рать Ермака подошла к Искеру. За стенами крепости спряталось практически всё ополчение хана Кучума. Несколько раз казаки пытались взять город, не одна из попыток не увенчалась успехом. Пока хан не допустил серьёзную ошибку, отправив своё войско в атаку.

Казачья рать была значительно меньше чем у татар. Но, Ермак очень грамотно организовал оборону. Выстроил в несколько рядов стрелков. Совершив залп, один ряд отходил вглубь строя на перезарядку, освобождая огневой обзор другим. Благодаря чему удалось вести постоянный огонь из ружей и пищалей. Войско Кучума получило колоссальные потери и начало разбегаться, так и не прорвав оборону Ермака.

Первые зимы в «покарённой Сибири»

В Искере полководца ждали большие запасы продовольствия, в чём более всего нуждалось войско Ермака перед предстоящей зимовкой. ПОкоритель сибири был не только опытным воином, но и хорошим дипломатом. Захватив столицу сибирского ханства, Ермак начал налаживать взаимоотношение с вогульскими и остяцкими князьями. И это ему отлично удавалось. Также были разосланы казацкие отряды для подчинение мелких княжеств по всей территории Западной Сибири. Но, о мирном времени в Сибири приходилось ещё только мечтать.

На казаков совершались постоянные набеги остатков армии Кучума и его сподвижников. Каждое нападение получало отпор. Тем не менее, казаки терпели серьёзные потери.

Попытки татар вернуть Искер

К 1584 году в Искере с Ермаком осталось примерно 200 боеспособных воинов.

«Почуяв» что казачья рать ослабла, соратники Кучума решили взять Искер осадой, и изморить голодом врага. Но, вновь Ермак перехитрил татар. Половина казаков вышла ночью из города и перерубила большую часть армии противника.

Половина казаков вышла ночью из города и перерубила большую часть армии противника.

Последняя битва Ермака

Долго Рать Ермака преследовала остатки татарского войска. Во время неожиданного нападения казаки начали отступать к строгам. Ермак отходил последним, прикрывая боевых товарищей, из за ран он не смог взобраться на лодку и тяжёлые доспехи утянули его на дно реки.

Гибель Ермака не остановила освоение Сибири в след за ним были отправлены новые казачьи войска, чья задача была установка городов на покорённой Ермаком сибирской земле и охрана их от периодических набегов кочевников.

Использованы материалы с сайтов:

- http://perevalnext.ru/

- https://sites.google.com/

- http://www.russkiymir.ru/

- http://videolain.tmweb.ru/

| Ан Аккаунт папского хитрого дипломата | |

| Фотографический Службы и разрешения | |

Антонио Поссевино (1533 или 1534–1611) В 1581 году папа Григорий VIII послал Поссевино из Общества

Иисуса, чтобы посредничать в споре между московским

Царь и польский король. Карта, сопровождающая отчет Поссевино, воспроизводит это

более раннего английского путешественника и изображает относительно

более урбанизированные западные части Московского государства, представленные

зданиями и символами города, а неустроенный восток, его

пространства, заполненные изображениями кочевых народов, их

палатки и верблюды. Столица татарского ханства Сибирь (на карте «Сибирь»), вдоль реки Иртыш, виден вверху справа. Его захват казак Ермак (ум. 1585) в конце 16 века проложил путь для дальнейшей российской экспансии на восток. сам Иван появляется в верхнем левом углу, в палатке, возможно, изображается как «новый» Великий хан. | |

Казачьи боевые части (мирного времени) к 1914 г.

Казачьи воинские части, находившиеся на действительной службе, в основном входили в состав армейских соединений. Во время боевых действий в случае необходимости сводились к казачьим соединениям, в основном бригадам и дивизиям. В некоторых казачьих войсках бригадное управление существовало и в мирное время, являясь административным органом. Создавались также сводные казачьи формирования, в состав которых входили полки различных казачьих войск.

В 1817 г. при Сибирском линейном казачьем войске была сформирована Конно-артиллерийская бригада, расформированная в 1865 г. В 1841-1914 гг. Была Оренбургская казачья артиллерийская бригада. В 1845 г. полки Кавказского линейного казачьего войска были сведены в десять бригад, из которых 7-10-я были приписаны в 1860 г. к Терскому казачьему войску, а 1-6-я — в 1861 г. к Кубанскому казачьему войску, в составе которого при тогда же сформировали 7-ю бригаду; все эти бригады были расформированы в 1870 г. В 1851 г. были сформированы пешие бригады Забайкальского казачьего войска, расформированные в 1872 г. В 1856-1880 гг. существовала Амурская казачья бригада в составе 2 кавалерийских полков.

В 1875 г. была сформирована Отдельная Донская (с 1877 г. — 1-я Донская) казачья дивизия. В 1876 г. из 4 казачьих полков, находившихся в Закавказье, была сформирована Сводная Кавказская казачья дивизия, расформированная в 1878 г.; ее полки вошли в состав 1-й-3-й Кавказских кавалерийских дивизий. В 1883 году 2-я Кавказская кавалерийская дивизия была переименована в 1-ю Кавказскую казачью дивизию, а 3-я Кавказская кавалерийская дивизия была переименована во 2-ю Кавказскую казачью дивизию. В 1889 году из Донского, Кубанского и Терского полков была сформирована 2-я сводная казачья дивизия. В 1893 была сформирована Пешая Пластунская бригада Кубанского казачьего войска.

В 1883 году 2-я Кавказская кавалерийская дивизия была переименована в 1-ю Кавказскую казачью дивизию, а 3-я Кавказская кавалерийская дивизия была переименована во 2-ю Кавказскую казачью дивизию. В 1889 году из Донского, Кубанского и Терского полков была сформирована 2-я сводная казачья дивизия. В 1893 была сформирована Пешая Пластунская бригада Кубанского казачьего войска.

Во время военных действий в Китае в 1900-1903 гг. Были сформированы Сибирская казачья дивизия и Сводная казачья бригада Южно-Маньчжурского отряда. В 1901 г. была сформирована 1-я Туркестанская казачья дивизия, в состав которой вошли полки различных казачьих войск, а в 1903 г. — отдельная Восточно-Сибирская казачья бригада, в/ч

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. был сформирован ряд временных казачьих формирований. Это Забайкальская, 4-я Донская, Сводная Кавказская, Оренбургская и Сибирская дивизии и 2-я Кубанская пластунская бригада; в 1910 была сформирована 3-я Кавказская казачья дивизия.

В годы Первой мировой войны были сформированы Сводный казачий корпус, Гвардейская казачья и Отдельные сводные казачьи бригады. В Донском, Забайкальском, Кубанском, Оренбургском, Сибирском, Терском и Уральском войсках сформированы новые бригады и дивизии. Все они принимали участие в боях на разных фронтах, расформированных в 1916-1918 гг.

Войско Донское

- Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк

- Лейб-гвардии Атаман Е. И. В. Государя Наследника Цесаревича полк

- 1-й Донской казачий генералиссимус князя Суворова полк

- 2-й Донской Казачий Е. И. В. Наследника Цесаревича полк

- 3-й Донской казачий Ермака Тимофеева полк

- 4-й Донской казачий графа Платова полк

- 5-й Донской казачий войсковой атаман Власов полк

- 6-й Донской казачий полк генерала Краснощекова

- 7-й Донской казачий Войсковой Атаман Денисов полк

- 8-й Донской казачий генерал-Иловайский 12-й полк

- 9-й Донской казачий генерал-адъютант графа Орлова-Денисова полк

- 10-й Донской казачий генерал Луковкин полк

- 11-й Донской казачий генерал-кавалерийский графа Денисова полк

- 12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврический полк

- 13-й Донской казачий фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк

- 14-й Донской казачий Войсковой Атаман Ефремов полк

- 15-й Донской казачий Генерал Краснов 1-й полк

- 16-й Донской казачий генерала Грекова 8-й полк

- 17-й Донской казачий полк генерала Бакланова

- 1-я Донская Казачья Отдельная Сотня

- 2-я Донская казачья отдельная сотня

- 3-я Донская казачья отдельная сотня

- 4-я Донская казачья отдельная сотня

- 5-я Донская казачья отдельная сотня

- 6-я Донская казачья отдельная сотня

- 6-я лейб-гвардии Донская Его Величества казачья батарея лейб-гвардии Конной артиллерии

- 1-я Донская казачья батарея

- 2-я Донская казачья батарея

- 3-я Донская казачья батарея

- 4-я Донская казачья батарея

- 5-я Донская казачья батарея

- 6-я Донская казачья батарея

- 7-я Донская казачья батарея

Кубанское казачье войско

- Лейб-гвардии 1-я Кубанская казачья сотня Собственная Э.

И. В. Конвой

И. В. Конвой - Лейб-гвардии 2-я Кубанская казачья сотня Собственной Э. И. В. Конвоя

- 1-й Хоперский Е. И. В. Великой княгини Анастасии Михайловны полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Кубанский генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Таманский полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Полтавский атаман Сидор Белый полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Запорожский императрицы Екатерины Великой полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Уманский бригадный Головатый полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Екатеринодарский атаман Чепегского полка Кубанского казачьего войска

- 1-й Кавказский наместника Екатеринославского фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Лабинский генерала Засса полк Кубанского казачьего войска

- 1-й линейный генерала Вельяминова полк Кубанского казачьего войска

- 1-й Черноморский полковник Бурсак, 2-й полк Кубанского казачьего войска

- Кубанская казачья дивизия

- 1-й Кубанский пластунский генерал-фельдмаршала Великого князя Михаила Николаевича батальон

- 2-й Кубанский пластунский батальон

- 3-й Кубанский пластунский батальон

- 4-й Кубанский пластунский батальон

- 5-й Кубанский пластунский батальон

- 6-й Кубанский пластунский батальон

- 1-я Кубанская генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича Казачья батарея

- 2-я Кубанская казачья батарея

- 3-я Кубанская казачья батарея

- 4-я Кубанская казачья батарея

- 5-я Кубанская казачья батарея

Терское казачье войско

- Лейб-гвардии 3-я Терская казачья сотня Собственный Э.

И. В. конвой

И. В. конвой - Лейб-гвардии 4-я Терская Казачья Сотня Собственного Е. И. В. Конвоя

- 1-й Кизляр-Гребенский полк Терского казачьего войска генерала Ермолова

- 1-й Горско-Моздокский генерала Круковского полк Терского казачьего войска

- 1-й Волжский полк Терского казачьего войска

- 1-й Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова полк Терского казачьего войска

- 1-я Терская казачья батарея

- 2-я Терская казачья батарея

Астраханское казачье войско

- Астраханский взвод 3-й сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка

- 1-й Астраханский казачий полк

Оренбургское казачье войско

- 2-я Оренбургская сотня Лейб-гвардии Сводного казачьего полка

- 1-й Оренбургский казачий полк

- 2-й Оренбургский казачий воевода Нагого полк

- 3-й Уфимско-Самарский полк Оренбургского казачьего войска в/ч

- 4-й Исетско-Ставропольский полк Оренбургского казачьего войска

- 5-й Оренбургский казачий атаман Могутов полк

- 6-й Оренбургский казачий атаман Углецкий полк

- Оренбургская казачья дивизия

- 1-я Оренбургская казачья отдельная сотня

- 2-я Оренбургская казачья отдельная сотня

- 1-я Оренбургская казачья батарея

- 2-я Оренбургская казачья батарея

- 3-я Оренбургская казачья батарея

Уральское казачье войско

- 1-я Его Величества Уральская сотня лейб-гвардии Сводного казачьего полка

- 1-й Уральский казачий полк

- 2-й Уральский казачий полк

- 3-й Уральский казачий полк

- Отдельная казачья команда степного укрепления Уильского

- Отдельный казачий отряд Степного укрепления Темир

Сибирское казачье войско

- Сибирский полтинник 3-й сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка

- 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк

- 2-й Сибирский казачий полк

- 3-й Сибирский казачий полк

Семиреченское казачье войско

- Семиреченский взвод 3-й сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка

- 1-й Семиреченский казачий Генерал Колпаковский полк

Забайкальское казачье войско

- Забайкальский пятидесятник 4-й сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка в/ч

- 1-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска

- 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска

- 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска

- 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска

- 1-я Забайкальская казачья батарея Е.

Тем не менее, это был также папский

желание

добиться примирения между православием и

Римско-католической церкви, положив конец расколу, начавшемуся

в 1054 году.

В то время как миссия Поссевино ко двору Ивана IV, «

Грозный» (годы правления 1533–84), не удалось добиться воссоединения

под властью папы он действительно совершил обширное путешествие

учетная запись, которая считается проницательным и точным описанием

Ивановской Московии, население которой он изобразил

как сдерживаемый страхом и самой непредсказуемостью

Ивана

действия.

Тем не менее, это был также папский

желание

добиться примирения между православием и

Римско-католической церкви, положив конец расколу, начавшемуся

в 1054 году.

В то время как миссия Поссевино ко двору Ивана IV, «

Грозный» (годы правления 1533–84), не удалось добиться воссоединения

под властью папы он действительно совершил обширное путешествие

учетная запись, которая считается проницательным и точным описанием

Ивановской Московии, население которой он изобразил

как сдерживаемый страхом и самой непредсказуемостью

Ивана

действия.