Биография Ивана Андреевича Крылова для детей (2-3 класса на литературное чтение)

Содержание

- Краткая биография Крылова для детей 2-3, 5-6 классов

- Подробнее о жизни Крылова читайте ниже

- Иван Крылов — русский баснописец и сатирик

- Происхождение и ранние годы Ивана Крылова. Детство и юность писателя

- Ранее творчество И.А. Крылова. Драматургия

- Главные произведения Крылова

- Жена Ивана Крылова

- Смерть Крылова

- Интересные факты из жизни И. А. Крылова

- Роль и место Крылова в русской литературе

Сегодня мы расскажем вам полную и краткую биографию Ивана Андреевича Крылова.

Краткая биография Крылова для детей 2-3, 5-6 классов

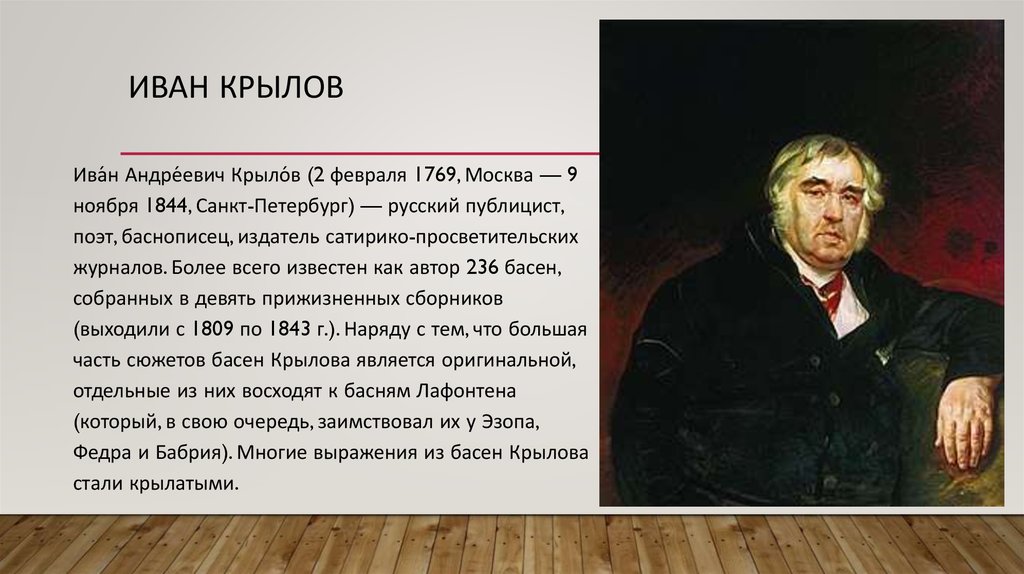

Иван Крылов — известный русский баснописец, который родился в Москве в 1769 году. В своей жизни он переехал несколько раз и жил в разных городах.

Родители Ивана были небогатыми, и его отец скончался рано, когда мальчик был еще маленьким. Однако матери писателя удалось привить ему любовь к чтению, что помогло Ивану стать умным и интеллигентным человеком. Образование Крылов получал в стенах дома.

Однако матери писателя удалось привить ему любовь к чтению, что помогло Ивану стать умным и интеллигентным человеком. Образование Крылов получал в стенах дома.

Когда отец умер, матери Крылова пришлось отдать Ивана на подработки в суд, где он числился писцом. Мать же сама обучила сына грамоте и математике. В детстве Иван очень любил посещать городские празднества, ярмарки и гуляния, где наблюдал за людьми и подмечал интересные ситуации. Он даже принимал участие в кулачных боях и близко общался с народом.

Вероятно, эти наблюдения и опыт общения с людьми помогли Крылову стать таким остроумным баснописцем. Он создал множество басен, которые стали классикой русской литературы.

В 1782 году Иван Крылов переехал в Петербург, город культуры, где начал раскрываться его талант будущего баснописца. Он написал несколько пьес, которые были оценены критиками. Впоследствии произведения Крылова стали наполнены сатирой, и он нашел свой жанр, создавая настоящие шедевры в его рамках.

Несмотря на то, что Крылов активно работал над своими баснями, издавая один сборник за другим, он славился необыкновенной ленью. Иногда он засыпал в кресле, когда приходили навестить его знакомые. Крылов работал у князя Голицына секретарем, но выполнял свои обязанности крайне неохотно и медленно. Он также был известен своей любовью хорошо покушать.

Иван Андреевич Крылов ушел из жизни в осень 1844 года, несмотря на распространенное мнение о том, что он умер от обжорства. На самом деле, причиной его смерти стала пневмония.

Крылова знают и любят за его мудрые, жизненные и искрометные басни. Его современники также ценили его добрый нрав. Творчество баснописца является бесценным и входит в золотую коллекцию русской литературы.

Подробнее о жизни Крылова читайте ниже

Иван Крылов — русский баснописец и сатирик

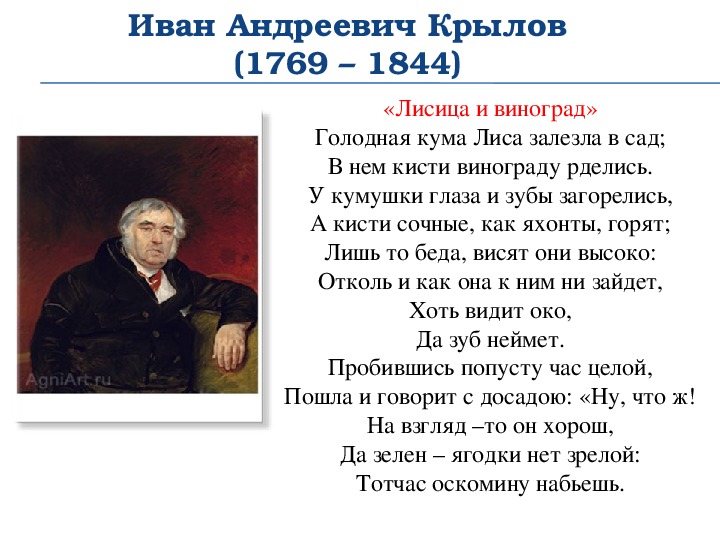

Иван Крылов — это один из наиболее известных и любимых русских баснописцев и сатириков. Он родился в 1769 году в Москве и прожил до 1844 года. Крылов написал более двухсот басен, которые стали классикой русской литературы.

Крылов написал более двухсот басен, которые стали классикой русской литературы.

Басни Крылова отличаются ярким и остроумным языком, глубоким содержанием и нравоучительным характером. Он изображал животных, давая им человеческие качества, и обычно заканчивал свои басни моральным уроком. Эти басни были не только забавными и увлекательными, но и помогали людям лучше понимать мир, в котором они живут.

Происхождение и ранние годы Ивана Крылова. Детство и юность писателя

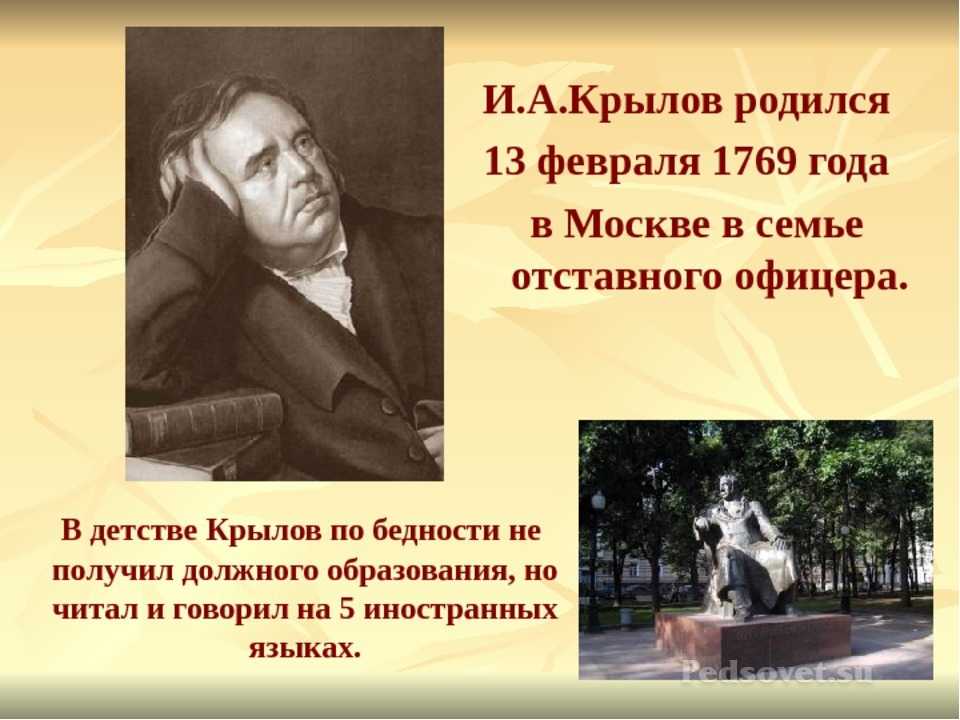

Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1769 года в Москве и прошел путь от скромного детства до статуса признанного классика русской литературы.

Иван Крылов родился в бедной семье армейского офицера Андрея Прохоровича Крылова и матери Марии Алексеевны. Мама была тихой скромной и очень набожной. Детство прошло на Урале. Мальчик Крылов в детстве пережил голод. Это время запомнилось юному Ивану и повлияло на дальнейшую жизнь.

1775 г. — отец писателя вышел в отставку и семья переехала в Тверь к бабушке. У родителей не было возможности на образование детей. Сам Андрей Прохорович — отец не имел образования, но очень любил читать, и привил эту любовь Ивану. Отец выучил бывшего баснописца чтению и письму, в наследство Крылов получил сундук с книгами.

У родителей не было возможности на образование детей. Сам Андрей Прохорович — отец не имел образования, но очень любил читать, и привил эту любовь Ивану. Отец выучил бывшего баснописца чтению и письму, в наследство Крылов получил сундук с книгами.

В 1778 г. умирает отец Крылова, Ивану в это время всего 9 лет. С этого времени семья Крылова живет в нищете. Мать выхлопотала маленькую пенсию после смерти мужа. Сам еще маленький Иван устраивается на работу пришлось в канцелярию переписывать бумаги. За работу он получал очень скромную плату. Юный Крылов становится кормильцем семьи и поддержкой матери.

Когда Ивану исполняется 13 лет отрок Крылов пробует писать комедии для театра.

Иван Андреевич неплохо знал французский язык. Иван посещал уроки французского бесплатно благодаря богатым тверским соседям — благодетелям: Н. и П. Львовым. Иван ходил на эти уроки вместе с их детьми.

Как мы видим, у Крылова не было стандартного систематического образования, но уже в подростковые годы увлекался математикой, русской литературой, рисовал и играл на скрипке. Юный Крылов занимался самостоятельно и стал одним из самых просвещенных и грамотных людей своего времени.

Юный Крылов занимался самостоятельно и стал одним из самых просвещенных и грамотных людей своего времени.

В 1782 г. — семья переезжает в Петербург. Чтобы доехать до столицы Крыловы продали все — даже драгоценные книги отца. У Ивана остается только сборник басен Эзопа.

Ранее творчество И.А. Крылова. Драматургия

Ранее творчество И.А. Крылова отличалось от его басен. В начале своей карьеры он писал трагедии, которые были влиянием классической французской литературы. Одной из самых известных его трагедий является «Валерий Петрович», которая была поставлена на сцене Московского театра.

Раннее творчество отличается разными жанрами. Начал Крылов с «Кофейница» — антикрепостнической комической оперы . Затем появляются трагедии «Клеопатра», «Филомела», комедии «Сочинитель в прихожей» и «Проказники».

После пережитой неудачи с постановкой пьес на сцене Крылов пробует стихотворные жанры. В этот период появляются стихи «К другу моему А. И.К.» (1793 г.), а также «Утешение», «Мое оправдание», «К Анюте», «Вечер».

И.К.» (1793 г.), а также «Утешение», «Мое оправдание», «К Анюте», «Вечер».

Однако в 1783 году Крылов перешел на службу в газету «Московские ведомости» и начал заниматься переводами зарубежной литературы. Это повлияло на его стиль письма, и он начал писать комедии, которые стали очень популярными в Москве.

В 1789 году Крылов написал свою первую басню «Ворона и лисица», которая стала настоящим прорывом в его творчестве. Басни были приняты с огромным успехом и быстро стали классикой русской литературы. Они были написаны в простой и доступной форме, но имели глубокий смысл и мораль, что делало их понятными не только детям, но и взрослым читателям.

Таким образом, ранее творчество И.А. Крылова было разнообразным и интересным. Он начал свою карьеру как трагик, но затем перешел на переводы зарубежной литературы и написал множество комедий. Однако его настоящим прорывом стали его басни.

Главные произведения Крылова

Главные основные произведения Крылова – короткие басни, в которых высмеиваются разные человеческие пороки. Особенность этих басен – очеловеченные животные. Животные — главные персонажи, в которых каждый узнает сам себя.

Особенность этих басен – очеловеченные животные. Животные — главные персонажи, в которых каждый узнает сам себя.

Самые известные басни Крылова для детей: «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки», «Слон и моська», «Ворона и лисица», «Свинья под дубом», «Квартет».

Жена Ивана Крылова

Крылов не был женат.

Иван Андреевич Крылов был прохладен в отношении своих обожательниц и говорил, что не годен для брака. Но мало кто знал о грустной истории любви, которая случилась с ним в молодости. «В 22 года Крылов влюбился в дочь священника из Брянского уезда, но ее семья была против их брака. Родители девушки, которые были в родстве с Ломоносовым, надеялись подыскать ей лучшую партию. Когда Анна заболела от любви и начала увядать, родственники сдались и пригласили Крылова в Брянск, чтобы сыграть свадьбу. Однако поэт предложил привести невесту в Петербург, так как у него не было денег на дорогу. Родственники девушки оскорбились, и вопрос о женитьбе был закрыт. »

»

Смерть Крылова

Умер Иван Крылов 9 (21) ноября 1844 года в Петербурге от воспаления легких.

Интересные факты из жизни И. А. Крылова

- Иван Крылов был известным русским поэтом, который написал более 200 басен.

- Выучил древнегреческий язык назло своему сопернику, Александру Гнедичу.

- Одна из его любимых басен была «Ручей».

- Крылов не обращал внимания на свою внешность и редко мылся и причесывался.

- Ему нравилось отдыхать на даче, далеко от городской суеты.

- Когда ему вручали какие-либо награды или премии, он плакал.

- Крылов жил только настоящим моментом и не привязывался к ничему, поэтому считал свою жизнь счастливой.

Роль и место Крылова в русской литературе

Иван Андреевич Крылов был народным писателем и одним из создателей русского литературного языка. Его басни получили высокие оценки от знаменитых литературных критиков, таких как Пушкин и Белинский. Эти оценки были подтверждены длительной проверкой временем, и сегодня Крылов живет в своих баснях, которые не потеряли своей свежести, выразительности и глубины мысли. Таким образом, Иван Крылов занимает заслуженное место в истории русской литературы.

Таким образом, Иван Крылов занимает заслуженное место в истории русской литературы.

Читать онлайн «Лучшие басни для детей», Иван Крылов – Литрес

Составление, предисловие, примечания и пояснения

В.П. Аникина

Художники

С. Бордюг и Н. Трепенок

Русский гений

Свои первые басни двадцатилетний Иван Андреевич Крылов, еще мало кому известный писатель, опубликовал в 1788 году, без подписи, в петербургском журнале «Утренние часы». А первую книгу басен выпустил спустя годы – лишь в 1809 году. Не без успеха поработав в разных видах творчества, Крылов понял, что жанр басни больше всего удается ему. Басня стала почти исключительным родом его творчества. И скоро к писателю пришла слава первоклассного автора.

Художественный дар Крылова-баснописца в полной мере раскрылся, когда он соединил свои обширные познания в области древних и новых европейских литератур с осознанием, что облюбованный им вид творчества по природе принадлежит к роду творчества, в котором выражена народная мораль. Эта мораль, к примеру, явлена в русских сказках о животных, в пословицах, в поучениях, – вообще, в крестьянском баснословии. На Руси затейливый рассказ издавна называли

Так, известный в XVIII столетии трудолюбивый филолог, член Петербургской академии – наук В.К. Тредьяковский (1703–1768) задолго до Крылова издал пересказ нескольких «эзоповских басенок». Среди них была и басня «Волк и журавль». Сюжет её тот же, что и у Крылова, но в изложении басни почти всё чуждо разговорной речи.

Подавился костью острою волк в некий день.

Так, что не был в силе ни завыть, да стал весь в пень.

Для того вот журавля нанял он ценою,

Чтоб из горла ту извлечь носа долготою.

Тредьяковский угадывал, что басенную историю надо излагать по-народному, и не случайно внес в свой перевод некоторые разговорные слова и выражения (хотя и не без искажения): «не был в силе ни завыть», «стал весь в пень», но перевод остался тяжелым, книжным.

Сравним с переводом Тредьяковского басню Крылова:

Что волки жадны, всякий знает:

Волк, евши, никогда

Костей не разбирает.

За то на одного из них пришла беда:

Он костью чуть не подавился.

Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;

Пришло хоть ноги протянуть!

Весь строй изложения легкий, изящный, понятный любому русскому человеку! Это наша живая речь. Крылов следовал интонации устного рассказа, в басенном рассказе нет и тени какой бы то ни было искусственности.

Известный ученый-филолог XX века Виктор Владимирович Виноградов специально изучал язык и стиль басен Крылова и отметил в них десятки народных пословиц. Ученый привел длинный перечень пословиц и поговорок, которые использовал баснописец, назвал их «семантическими скрепами», то есть связями, которые сообщают изложению басенной истории смысловое единство. Вот некоторые из них: «В семье не без урода» («Слон на воеводстве»), «Хоть видит око, да зуб неймет» («Лисица и виноград»), «Бедность не порок» («Откупщик и сапожник»), «Из огня да в полымя» («Госпожа и две служанки»), «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться» («Лев и мышь») и десятки других. Баснописец опирался на привычные в нашем языке обозначения и сравнения животных и птиц с людьми: ворона – вещунья, но падка на лесть, осел упрям, лисица хитрая, медведь сильный, но глупый, заяц труслив, змея опасна и др. И действуют как люди. Пословицы и поговорки, присловья и слова-иносказания, включенные в басни, получили у Крылова развитие и смысловые уточнения.

Первенство Крылова среди баснописцев сохраняется и ныне. И в наше время его басни пленяют читателей. Он поставлен в один ряд с величайшими художниками всех времен и народов. Никого не удивляет, что его равняют с древнегреческим Эзопом, с другими всемирно известными баснописцами. Но более всего его ценят в России как художника, который выразил здравый смысл и ум нашего народа.

В.П. Аникин

Ворона и Лисица

Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

___

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать-было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду Лиса близёхонько бежала;

Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, – Лисицу сыр пленил.

Плутовка к дереву на цыпочках подходит;

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,

И говорит так сладко, чуть дыша:

«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!

И верно ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,

При красоте такой, и петь ты мастерица,

Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье спёрло, —

И на приветливы лисицыны слова

Ворона каркнула во всё воронье горло:

Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

Дуб и Трость

С Тростинкой Дуб однажды в речь вошёл.

«Поистине, роптать ты в праве на природу»,

Сказал он: «воробей, и тот тебе тяжёл.

Чуть лёгкий ветерок подёрнет рябью воду,

Ты зашатаешься, начнёшь слабеть

И так нагнёшься сиротливо,

Что жалко на тебя смотреть.

Меж тем как, наравне с Кавказом, горделиво,

Не только солнца я препятствую лучам,

Но, посмеваяся и вихрям, и грозам,

Стою и твёрд, и прям,

Как будто б ограждён ненарушимым миром.

Тебе всё бурей – мне всё кажется зефиром.

Хотя б уж ты в окружности росла,

Густою тению ветвей моих покрытой,

От непогод бы я быть мог тебе защитой;

Но вам в удел природа отвела

Брега бурливого Эолова владенья:

Конечно, нет совсем у ней о вас раденья». —

«Ты очень жалостлив»,

сказала Трость в ответ,

«Однако не крушись: мне столько худа нет.

Не за себя я вихрей опасаюсь;

Хоть я и гнусь, но не ломаюсь:

Так бури мало мне вредят;

Едва ль не более тебе они грозят!

То правда, что ещё доселе их свирепость

Твою не одолела крепость,

И от ударов их ты не склонял лица;

Но – подождём конца!»

Едва лишь это Трость сказала,

Вдруг мчится с северных сторон

И с градом, и с дождём шумящий аквилон.

Дуб держится, – к земле Тростиночка припала.

Бушует ветр, удвоил силы он,

Взревел и вырвал с корнем вон

Того, кто небесам главой своей касался

И в области теней пятою упирался.

Музыканты

Сосед соседа звал откушать;

Но умысел другой тут был:

Хозяин музыку любил

И заманил к себе соседа певчих слушать.

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,

И у кого что силы стало.

В ушах у гостя затрещало,

И закружилась голова.

«Помилуй ты меня», сказал он с удивленьем:

«Чем любоваться тут? Твой хор

Горланит вздор!» —

«То правда», отвечал хозяин с умиленьем:

«Они немножечко дерут;

Зато уж в рот хмельного не берут,

И все с прекрасным поведеньем».

___

А я скажу: по мне уж лучше пей,

Да дело разумей.

Ворона и Курица

Когда Смоленский Князь,

Противу дерзости искусством воружась,

Вандалам новым сеть поставил

И на погибель им Москву оставил:

Тогда все жители, и малый и большой,

Часа не тратя, собралися

И вон из стен Московских поднялися,

Как из улья пчелиный рой.

Ворона с кровли тут на эту всю тревогу

Спокойно, чистя нос, глядит.

«А ты что ж, кумушка, в дорогу?»

Ей с возу Курица кричит:

«Ведь говорят, что у порогу

Наш супостат». —

«Мне что до этого за дело?»

Вещунья ей в ответ: «Я здесь останусь смело.

Вот ваши сёстры, как хотят;

А ведь Ворон ни жарят, ни варят:

Так мне с гостьми не мудрено ужиться,

А, может быть, ещё удастся поживиться

Сырком, иль косточкой, иль чем-нибудь.

Прощай, хохлаточка, счастливый путь!»

Ворона подлинно осталась;

Но, вместо всех поживок ей,

Как голодом морить Смоленский стал гостей —

Она сама к ним в суп попалась.

___

Так часто человек в расчётах слеп и глуп.За счастьем, кажется, ты по пятам несёшься:

А как на деле с ним сочтёшься —

Попался, как ворона в суп!

Ларчик

Случается нередко нам

И труд и мудрость видеть там,

Где стоит только догадаться,

За дело просто взяться.

___

К кому-то принесли от мастера Ларец.

Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался;

Ну, всякий Ларчиком прекрасным любовался.

Вот входит в комнату Механики мудрец.

Взглянув на Ларчик,

он сказал: «Ларец с секретом,

Так; он и без замка;

А я берусь открыть; да, да, уверен в этом;

Не смейтесь так исподтишка!

Я отыщу секрет и Ларчик вам открою:

В Механике и я чего-нибудь да стою».

Вот за Ларец принялся он:

Вертит его со всех сторон

И голову свою ломает;

То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.

Тут, глядя на него, иной

Качает головой;

Те шепчутся, а те смеются меж собой.

В ушах лишь только отдаётся:

«Не тут, не так, не там!» Механик пуще рвётся.

Потел, потел; но, наконец, устал,

От Ларчика отстал

И, как открыть его, никак не догадался:

А Ларчик просто открывался.

Лягушка и Вол

Лягушка, на лугу увидевши Вола,

Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:

Она завистлива была.

И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.

«Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?»

Подруге говорит. «Нет, кумушка, далёко!» —

«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.

Ну, каково?

Пополнилась ли я?» – «Почти что ничего». —

«Ну, как теперь?» – «Всё то ж».

Пыхтела да пыхтела

И кончила моя затейница на том,

Что, не сравнявшися с Волом,

С натуги лопнула и – околела.

___

Пример такой на свете не один:

И диво ли, когда жить хочет мещанин,Как именитый гражданин,

А сошка мелкая, как знатный дворянин.

Волк и Ягнёнок

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том, как в Баснях говорят.

___

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягнёнка видит он, на добычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питьё

Моё

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву».—

«Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу». —

«Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!» —

«Помилуй, мне ещё и отроду нет году»,

Ягнёнок говорит. «Так это был твой брат». —

«Нет братьев у меня». – «Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите:

Но я с тобой за их разведаюсь грехи». —

«Ах, я чем виноват?» – «Молчи! устал я слушать

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

Обезьяны

Когда перенимать с умом, тогда не чудо

И пользу от того сыскать;

А без ума перенимать,

И боже сохрани, как худо!

Я приведу пример тому из дальних стран.

Кто Обезьян видал, те знают,

Как жадно всё они перенимают.

Так в Африке, где много Обезьян,

Их стая целая сидела

По сучьям, по ветвям на дереве густом

И на ловца украдкою глядела,

Как по траве в сетях катался он кругом.

Подруга каждая тут тихо толк подругу,

И шепчут все друг другу:

«Смотрите-ка на удальца;

Затеям у него так, право, нет конца:

То кувыркнётся,

То развернётся,

То весь в комок

Он так сберётся,

Что не видать ни рук, ни ног.

Уж мы ль на всё не мастерицы,

А этого у нас искусства не видать!

Красавицы-сестрицы!

Не худо бы нам это перенять.

Он, кажется, себя довольно позабавил;

Авось уйдёт, тогда мы тотчас…» Глядь,

Он подлинно ушёл и сети им оставил.

«Что ж», говорят они: «и время нам терять?

Пойдём-ка попытаться!»

Красавицы сошли. Для дорогих гостей

Разостлано внизу премножество сетей.

Ну в них они кувыркаться, кататься,

И кутаться, и завиваться;

Кричат, визжат – веселье хоть куда!

Да вот беда,

Когда, пришло из сети выдираться!

Хозяин между тем стерёг

И, видя, что пора, идёт к гостям с мешками,

Они, чтоб наутёк,

Да уж никто распутаться не мог:

И всех их побрали руками.

Синица

Синица на море пустилась;

Она хвалилась,

Что хочет море сжечь.

Расславилась тотчас о том по свету речь.

Страх обнял жителей Нептуновой столицы;

Летят стадами птицы;

А звери из лесов сбегаются смотреть,

Как будет Океан, и жарко ли гореть.

И даже, говорят, на слух молвы крылатой,

Охотники таскаться по пирам

Из первых с ложками явились к берегам,

Чтоб похлебать ухи такой богатой,

Какой-де откупщик и самый тароватый

Не давывал секретарям.

Толпятся: чуду всяк заранее дивится,

Молчит и, на море глаза уставя, ждёт;

Лишь изредка иной шепнёт:

«Вот закипит, вот тотчас загорится!»

Не тут-то: море не горит.

Кипит ли хоть? – и не кипит.

И чем же кончились затеи величавы?

Синица со стыдом в-свояси уплыла;

Наделала Синица славы,

А море не зажгла.

___

Примолвить к речи здесь годится,

Но ничьего не трогая лица:

Что делом, не сведя конца,

Не надобно хвалиться.

Осёл

Когда вселенную Юпитер населял

И заводил различных тварей племя,

То и Осёл тогда на свет попал.

Но с умыслу ль, или, имея дел беремя,

В такое хлопотливо время

Тучегонитель оплошал:

А вылился Осёл почти как белка мал.

Осла никто почти не примечал,

Хоть в спеси никому Осёл не уступал.

Ослу хотелось бы повеличаться:

Но чем? имея рост такой,

И в свете стыдно показаться.

Пристал к Юпитеру Осёл спесивый мой

И росту стал просить большого.

«Помилуй», говорит: «как можно это снесть?

Львам, барсам и слонам везде такая честь;

Притом, с великого и до меньшого,

Всё речь о них лишь да о них;

За что ж к Ослам ты столько лих,

Что им честей нет никаких,

И об Ослах никто ни слова?

А если б ростом я с телёнка только был,

То спеси бы со львов и с барсов я посбил,

И весь бы свет о мне заговорил».

Что день, то снова

Осёл мой то ж Зевесу пел;

И до того он надоел,

Что, наконец, моления ослова

Послушался Зевес:

И стал Осёл скотиной превеликой;

А сверх того ему такой дан голос дикой,

Что мой ушастый Геркулес

Пораспугал было весь лес.

«Что то за зверь? какого роду?

Чай, он зубаст? рогов, чай, нет числа?»

Ну только и речей пошло, что про Осла.

Но чем всё кончилось? Не минуло и году,

Как все узнали, кто Осёл:

Осёл мой глупостью в пословицу вошёл.

И на Осле уж возят воду.

___

В породе и в чинах высокость хороша;

Но что в ней прибыли, когда низка душа?

Мартышка и очки

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло ещё не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

«Тьфу пропасть! – говорит она: – и тот дурак,

Кто слушает людских всех врак:

Всё про Очки лишь мне налгали;

А проку на́ волос нет в них».

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.

___

К несчастью, то ж бывает у людей:

Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,

Невежда про неё свой толк всё к худу клонит;

А ежели невежда познатней,

Так он её ещё и гонит.

Безбожники

Был в древности народ, к стыду земных племён.

Который до того в сердцах ожесточился,

Что противу богов вооружился.

Мятежные толпы, за тысячью знамён,

Кто с луком, кто с пращей, шумя, несутся в поле.

Зачинщики, из удалых голов,

Чтобы поджечь в народе буйства боле,

Кричат, что суд небес и строг и бестолков;

Что боги или спят, иль правят безрассудно;

Что проучить пора их без чинов;

Что, впрочем, с ближних гор каменьями нетрудно

На небо дошвырнуть в богов

И заметать Олимп стрелами.

Смутяся дерзостью безумцев и хулами,

К Зевесу весь Олимп с мольбою приступил,

Чтобы беду он отвратил;

И даже весь совет богов тех мыслей был,

Что, к убеждению бунтующих, не худо

Явить хоть небольшое чудо:

Или потоп, иль с трусом гром,

Или хоть каменным ударить в них дождём.

«Пождём»,

Юпитер рёк: «а если не смирятся

И в буйстве прекоснят, бессмертных не боясь,

Они от дел своих казнятся».

Тут с шумом в воздухе взвилась

Тьма камней, туча стрел от войск богомятежных,

Но с тысячью смертей, и злых, и неизбежных,

На собственные их обрушились главы.

___

Плоды неверия ужасны таковы;

И ведайте, народы, вы,

Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы,

Чем против божества вооружают вас,

Погибельный ваш приближают час,

И обратятся все в громовые вам стрелы.

Орёл и куры

Желая светлым днём вполне налюбоваться,

Орёл поднебесью летал

И там гулял,

Где молнии родятся.

Спустившись, наконец, из облачных вышин,

Царь-птица отдыхать садится на овин.

Хоть это для Орла насесток незавидный,

Но у Царей свои причуды есть:

Быть может, он хотел овину сделать честь,

Иль не было вблизи, ему по чину сесть,

Ни дуба, ни скалы гранитной;

Не знаю, что за мысль, но только что Орёл

Не много посидел

И тут же на другой овин перелетел.

Увидя то, хохлатая наседка

Толкует так с своей кумой:

«За что Орлы в чести такой?

Неужли за полёт, голубушка соседка?

Ну, право, если захочу,

С овина на овин и я перелечу.

Не будем же вперёд такие дуры,

Чтоб почитать Орлов знатнее нас.

Не больше нашего у них ни ног, ни глаз;

Да ты же видела сейчас,

Что понизу они летают так, как куры».

Орёл ответствует, наскуча вздором тем:

«Ты права, только не совсем.

Орлам случается и ниже кур спускаться;

Но курам никогда до облак не подняться!»

___

Когда таланты судишь ты, —

Считать их слабости трудов не трать напрасно;

Но, чувствуя, что в них и сильно, и прекрасно,

Умей различны их постигнуть высоты.

Зеркало и обезьяна [Советская детская книга, 1930]

Рисунки и обложка Веры Михайловны Ермолаевой

Третье издание. М.-Л., Госиздат, 1931. 5,6-7/8″, сшитая обложка. 8 стр. Тираж 50 000 экз. Цена 10 коп. В издательских литографированных обложках.

СОСТОЯНИЕ: ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ. редкая советская детская книга. Ни в Интернете, ни в WorldCat. Мы обнаружили один аукционный рекорд в 2010 году для второго издания [1930 г.] Российского аукционного дома «Империя» 9.0003 Интерьер почти в порядке, только намек на тонировку, типичную для газетной бумаги. Незначительные потертости внешних обложек, лишь намек на потертость корешка и уголков. Легкое пятно от сырости внутри передней обложки, не затрагивающее текстовый блок.

В этой классической короткой басне обезьяна замечает себя в зеркале. Она начинает делиться с сидящим рядом с ней медведем своими мыслями: презрение и отвращение, называя отражение слабаком и сравнивая с подружками-сплетницами. На что медведица напрасно намекает, что смотрит на себя. Мораль в том, что в своем невежестве Обезьяна готова видеть недостатки своих «подружек», но не свои.

Иван Андреевич Крылов [1769-1844] — самый известный российский баснописец и один из самых эпиграмматических русских писателей. В то время как многие из его ранних басен были основаны на баснях Эзопа и Лафонтена, более поздние басни, такие как эта, были оригинальными произведениями, часто с сатирическим уклоном.

В то время как многие из его ранних басен были основаны на баснях Эзопа и Лафонтена, более поздние басни, такие как эта, были оригинальными произведениями, часто с сатирическим уклоном.

Вера Михайловна Ермолаева [1893-1937], живописец и график, связанный с несколькими русскими авангардистскими движениями и мастерскими. 25 декабря 1934 года Ермолаева была арестована вместе с несколькими другими художниками, а позже признана виновной в «антисоветской деятельности» и в связях с «антисоветской интеллигенцией». Ее приговорили к трем годам лишения свободы. В 1937 лет она была признана виновной во второй раз и приговорена к смертной казни и расстреляна в трудовом лагере в Казахстане. Посмертно реабилитирована в 1989 году. В 2013 году в Москве был создан Фонд Веры Ермолаевой, занимающийся исключительно поддержкой феминистских инициатив в современном искусстве.

Название: Зеркало и обезьяна [Советская детская книжка, 1930]

Имя автора: Иван Крылов,

Издание: 3-е издание

9094 Создано:0015 1931

Страна происхождения: СССР

Место опубликования: Москва, ул. М.-Л., Госиздат: 1931

М.-Л., Госиздат: 1931

Состояние книги: Очень хорошее

Тип: Книга

Категории: Иллюстрированные книги, детские книги, мифология, фольклор и сказки

Код продавца: s221114e

Ключевые слова: детские книги, басни, иллюстрированные книги, россия, советский союз, ссср

Стрекоза и муравей басня — Иван Иван Андреевич Крылов.

Стрекоза и Муравей. Развитие сюжета от древних эллинов до России-матушки Стрекоза и Муравей прочитано по ролям

Стрекоза и Муравей. Развитие сюжета от древних эллинов до России-матушки Стрекоза и Муравей прочитано по ролямВ 1808 году была опубликована басня Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей». Однако Крылов не был творцом этого сюжета, он перевел на русский язык басню «Цикада и муравей» Жана де Лафонтена (1621-1695), который, в свою очередь, заимствовал сюжет у греческого баснописца VI века до н.

Эзоп.

Басня в прозе Эзопа «Кузнечик и муравей» выглядит так:

Зимой муравей вытащил из укромного места сушиться свои припасы, которые он накопил за лето. Голодный кузнечик умолял его дать ему еды, чтобы выжить. Муравей спросил его: «Что ты делал этим летом?» Кузнечик ответил: «Он пел без отдыха». Муравей засмеялся и, убрав припасы, сказал: «Танцуй зимой, если пел летом».

Лафонтен изменил этот сюжет. Самец кузнечика Эзопа стал самкой цикады Лафонтена. Поскольку слово «муравей» (la Fourmi) по-французски тоже женского рода, сюжет не о двух мужчинах, как у Эзопа, а о двух женщинах.

Стрекоза и муравей. Художник И. Семенов

Стрекоза и муравей. Художник Яна Ковалёва

Стрекоза и муравей. Художник Андрей Кустов

Басня Крылова экранизирована дважды. Первый раз это случилось уже в 1913. Более того, вместо стрекозы по уже названным причинам в мультфильме Владислава Старевича задействован кузнечик.

Второй раз басня Крылова была экранизирована в 1961 году режиссером Николаем Федоровым.

По мотивам басни Крылова И.А.

Предлагаем вашему вниманию сценарий для домашнего кукольного театра. Басню разыгрывают трое. Вы можете сделать это вместе — если возьмете на себя роль сказочника и, например, муравья. Эту басню Крылова учат в школе, но ее легко можно разыграть с дошкольниками – ведь основная «словесная» нагрузка ложится на рассказчика, и эту роль может взять на себя взрослый человек. И, конечно же, это отличный способ выучить басню, если вашему ребенку уже дали ее дома. Реквизит для спектакля очень простой. Не слишком сложны в изготовлении и кукольные куклы. Конечно, вы можете разыграть этот сценарий в своем домашнем кукольном театре, просто вырезав силуэты этих персонажей из бумаги, но для этого спектакля очень подходят куклы. Ведь кукольной стрекозе так удобно «прыгать и порхать». Кроме того, такие «куклы на ниточках» очень нравятся детям. Возможно, из-за кукол не только у зрителей, но и у «кукловода» возникает неуловимое ощущение, что «марионетки ходят сами по себе».

Реквизит для спектакля очень простой. Не слишком сложны в изготовлении и кукольные куклы. Конечно, вы можете разыграть этот сценарий в своем домашнем кукольном театре, просто вырезав силуэты этих персонажей из бумаги, но для этого спектакля очень подходят куклы. Ведь кукольной стрекозе так удобно «прыгать и порхать». Кроме того, такие «куклы на ниточках» очень нравятся детям. Возможно, из-за кукол не только у зрителей, но и у «кукловода» возникает неуловимое ощущение, что «марионетки ходят сами по себе».

Символы:

- Рассказчик

- Стрекоза

- Муравей

Подготовка к выступлению

- . Предлагаем сделать таких кукол из помпонов, но подойдут любые шарики.

- Украсить поляну цветами. Вы можете это сделать — их легко сделать. Постелите на стол коричневую ткань или бумагу. Сверху положите настоящие веточки и цветы. Когда по сценарию наступает осень, цветы можно убрать или сдуть со стола.

- Перед выступлением устройте репетицию — научите стрекозу танцевать, летать, а трудолюбивого муравья тяжело вздыхать, вытирать пот со лба и всем своим видом показывать, какой он трудяга.

Декорации: На сцене поляна с яркими цветами. Можно включить веселую музыку.

Стрекоза летит над цветами, кружится, танцует, потом замирает, потом быстро перелетает на другой цветок. Вместо музыки Стрекоза может спеть что-нибудь смешное.

Рассказчик

Прыгун Стрекоза

Лето пело красное;

Не успел оглянуться

Как зима катит в глаза.

Вы можете включить музыку с шумом ветра. Убираем цветы, оставляя голую землю с веточками. Летать стрекозе уже трудно, ее движения медленны. Она стонет и падает на землю. Он лежит некоторое время, потом садится, оглядывается и бродит дальше.

Рассказчик

Поле мертво;

Нет больше светлых дней,

Как под каждым листом

И стол, и дом были готовы.

Все прошло: с холодной зимой

Нужда, голод приходит;

Стрекоза больше не поет:

И кто будет против

На животе петь голодно!

Злая тоска удрученная,

Она ползет к Муравью. ..

..

Появляется Муравей . К руке Муравья можно привязать мешок или дать лопату. Стрекоза увидела Муравья, остановилась и нерешительно подошла к Муравью поближе.

Стрекоза

Не оставляй меня, дорогой кум!

Дай мне силы собраться

И до весны только дни

Накорми и согрей!

Муравей

Сплетник, мне это странно:

Вы летом работали?

Рассказчик

Муравей говорит ей.

Стрекоза

До этого, дорогой мой, было?

В мягких муравьях у нас

Песенки, шалости каждый час,

Чтоб голова вскружилась.

Муравей

Ах, так ты…

Стрекоза

… Я без души

Целое лето она пела.

Стрекоза начинает кружиться, расправляет крылья, летит над землей. Муравей осуждающе качает головой.

Муравей

Вы все пели? этот бизнес:

Так что иди танцуй!

Муравей тихонько ворчит и бредет дальше с мешком (лопатой). Стрекоза тяжело вздыхает, опускает лапки и уныло идет в другую сторону.

Стрекоза тяжело вздыхает, опускает лапки и уныло идет в другую сторону.

Прыгун Стрекоза

Летняя пела красная;

Не успел оглянуться

Как зима катит в глаза.

Поле мертво;

Нет больше светлых дней,

Как под каждым листом

И стол, и дом были готовы.

Все прошло: с холодной зимой

Нужда, голод приходит;

Стрекоза больше не поет:

И кто будет против

На животе петь голодно!

Злая тоска унылая,

Она ползет к Муравью:

«Не оставляй меня, милый кум!

Дай мне сил собраться

И до весны только дней

Накорми и обогрей!» —

«Сплетник, это странно мне:

Вы работали летом?»

Муравей говорит ей.

«До этого, батенька, было?

В мягких муравьях у нас —

Песенки, шалости каждый час,

Вот и вскружила голову.

«Ах, так ты…» — «Я без души

Целое лето пела. —

«Ты подпел? Это дело:

Так что давай, танцуй!»

____________

«Ты подпевал? Это дело:

Так что давай, танцуй!»

Чтобы не замерзнуть зимой, нужно летом работать, а не постоянно отдыхать.

Муравей символизирует труд и усердие, а Стрекоза символизирует лень и легкомыслие.

Анализ/мораль басни «Стрекоза и Муравей» Крылова

«Стрекоза и Муравей» Ивана Андреевича Крылова — одна из самых обсуждаемых басен.

Басня написана в 1808 году. Ее автору было 45 лет, и он в расцвете своих творческих способностей издал сборник басен, который вскоре снискал ему необычайную популярность. Однако работал он и на государственной службе, в одном из ведомств. Размер произведения – четырехстопный хорей с разнообразной рифмовкой: здесь и смежная, и охватывающая, и перекрестная. Композиционно авторский рассказ превращается в диалог персонажей, а затем и в назидание. Итак, «лето красное» (фольклорный эпитет, но тоже инверсия) «запела» Стрекоза. Обычно эта линия мало кого беспокоит. Между тем стрекозы не обладают выдающимися певческими способностями. Более того, она «резвилась» в «муравьях» (другое народное слово, означающее травы). Понятно, что стрекозам в траве делать нечего. Несоответствие образа вызвано первоисточниками этого переводного сюжета. Героиня Лафонтена – цикада. На русской литературной почве такое насекомое вряд ли прижилось бы, поэтому писатель имел в виду скорее кузнечика. Тогда все подходит. «Зима катит в глаза» (метафора): меткая фразеологизм из арсенала И. Крылова. И если у Эзопа зима с дождями, то здесь она гораздо привычнее, с морозом, «холодная». Вербализм дает импульс сюжету. «Чистое поле» стало мертвым: снова используется сказочный эпитет и олицетворение вдобавок. «Под простыней стол и дом»: поскольку персонажи одушевлены, обладают даром речи, разума и чувств, то и живут, и ведут себя соответственно. «Пой на голодный желудок!»: в этом восклицании есть и ирония, и разумность крестьянского подхода к ситуации, прозаизм. Эпитет «прыгающая» не сулит героине ничего хорошего. «Она ползет»: в этой инверсии есть и беспомощность, и унижение испуганной Стрекозы. Завязывается разговор. Она напоминает Муравью, что он ее крестный отец (у них общий крестник).

Несоответствие образа вызвано первоисточниками этого переводного сюжета. Героиня Лафонтена – цикада. На русской литературной почве такое насекомое вряд ли прижилось бы, поэтому писатель имел в виду скорее кузнечика. Тогда все подходит. «Зима катит в глаза» (метафора): меткая фразеологизм из арсенала И. Крылова. И если у Эзопа зима с дождями, то здесь она гораздо привычнее, с морозом, «холодная». Вербализм дает импульс сюжету. «Чистое поле» стало мертвым: снова используется сказочный эпитет и олицетворение вдобавок. «Под простыней стол и дом»: поскольку персонажи одушевлены, обладают даром речи, разума и чувств, то и живут, и ведут себя соответственно. «Пой на голодный желудок!»: в этом восклицании есть и ирония, и разумность крестьянского подхода к ситуации, прозаизм. Эпитет «прыгающая» не сулит героине ничего хорошего. «Она ползет»: в этой инверсии есть и беспомощность, и унижение испуганной Стрекозы. Завязывается разговор. Она напоминает Муравью, что он ее крестный отец (у них общий крестник). Далее следует рифма «сладко-крепость», состоящая из просторечия со специфическим ударением. «До весны»: она готова покинуть приют при первых признаках весны. «Накормить и обогреть». Муравей отвечает сдержанно, почти ласково: сплетни. Получается, что героиня «не работала» в сторону зимы. Она оправдывается тем, что праздник жизни вскружил ей голову, забыв себя («без души»), предалась веселью. Ну хоть Стрекоза честна с героем. Наконец кум отвечает: иди танцуй! Многие читатели называют муравья бессердечным насекомым. Возможно, сам писатель симпатизирует певцу, но он решил стать на точку зрения крестьянской, трудовой логики, которая отрезвляет многие ветреные головы.

Далее следует рифма «сладко-крепость», состоящая из просторечия со специфическим ударением. «До весны»: она готова покинуть приют при первых признаках весны. «Накормить и обогреть». Муравей отвечает сдержанно, почти ласково: сплетни. Получается, что героиня «не работала» в сторону зимы. Она оправдывается тем, что праздник жизни вскружил ей голову, забыв себя («без души»), предалась веселью. Ну хоть Стрекоза честна с героем. Наконец кум отвечает: иди танцуй! Многие читатели называют муравья бессердечным насекомым. Возможно, сам писатель симпатизирует певцу, но он решил стать на точку зрения крестьянской, трудовой логики, которая отрезвляет многие ветреные головы.

Басня «Стрекоза и Муравей» И. Крылова принята к печати редакцией журнала «Драматический вестник».

В 1808 году была опубликована басня Ивана Крылова «Стрекоза и Муравей». Однако Крылов не был создателем этого сюжета, он перевел на русский язык басню «Цикада и муравей» Жана де Лафонтена (1621-1695), который, в свою очередь, заимствовал сюжет у греческого баснописца VI в. ДО Н.Э. Эзоп.

ДО Н.Э. Эзоп.

Басня в прозе Эзопа «Кузнечик и муравей» выглядит так:

Зимой муравей вытащил из укромного места для просушки свои запасы, которые он накопил за лето. Голодный кузнечик умолял его дать ему еды, чтобы выжить. Муравей спросил его: «Что ты делал этим летом?» Кузнечик ответил: «Он пел без отдыха». Муравей засмеялся и, убрав припасы, сказал: «Танцуй зимой, если пел летом».

Лафонтен изменил этот сюжет. Самец кузнечика Эзопа стал самкой цикады Лафонтена. Поскольку слово «муравей» (la Fourmi) по-французски тоже женского рода, сюжет не о двух мужчинах, как у Эзопа, а о двух женщинах.

Вот перевод басни Лафонтена «La Cigale et la Fourmi» / Цикада и Муравей от Н. Табатчиковой:

Лето целое цикада

День за днём Радовался я петь.

Но лето уходит красное,

И нет припасов на зиму.

Она не голодала

Она побежала к Муравью,

Если возможно, одолжите еды и питья у соседки.

«Как только снова к нам придет лето,

Все готово вернуться сполна, —

Обещает ей Цикада. —

—

Слово передам, если надо.»

Муравей крайне редко

В долг дает, вся беда в этом.

«Что ты делал летом?» —

Она говорит соседке.

«День и ночь, не вини меня,

Пела песни всем вокруг.

«Если так, то я очень счастлив!

А теперь танцуй!»

Как мы видим, Цикада не просто просит у Муравья еды, она просит еду в кредит. Однако Муравей лишен ростовщических наклонностей и отказывает соседке, обрекая ее на голодную смерть. То, что между строк Лафонтен предсказывает смерть цикаде, ясно из того, что цикада была выбрана в качестве главного героя. В диалоге Платона «Федр» о цикадах рассказывается следующая легенда: «Цикады были когда-то людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, некоторые из тогдашних людей так увлеклись этим удовольствием, что среди песен они забыли о еде и питье и в самозабвении умерли.От них после этого пошла порода цикад: они получили такой подарок от Муз, что, родившись, нуждаются не в пище, а сразу, без пищу и питье, они начинают петь, пока не умрут. 0004

0004

Иван Крылов, решив перевести басню Лафонтена на русский язык, столкнулся с тем, что цикада в России тогда была малоизвестна и Крылов решил заменить ее другим насекомым женского пола — стрекозой. Однако в то время стрекозами называли двух насекомых – саму стрекозу и кузнечика. Поэтому «стрекоза» Крылова прыгает и поет, как кузнечик.

Стрекоза-прыгунья

Летняя пела красная;

Не успел оглянуться

Как зима катит в глаза.

Поле мертво;

Нет больше светлых дней,

Как под каждым листом

И стол, и дом были готовы.

Все прошло: с холодной зимой

Нужда, голод приходит;

Стрекоза больше не поет:

И кто будет против

На животе петь голодно!

Злая тоска унылая,

Она ползет к Муравью:

«Не оставляй меня, милый кум!

Дай мне силы собрать

А до весны одни дни

Накорми и обогрей!» —

«Сплетник, мне это странно:

Ты летом работала? —

Муравей ей говорит. мягкие муравьи у нас

Песни, шалости каждый час,

Так что голова закружилась. » —

» —

«Ах, так ты…» — «Я без души

Целое лето пела. —

«Вы все пели? это дело:

Так что давай, танцуй!»

Муравей Крылова гораздо более жесток, чем муравьи Эзопа или Лафонтена.В других рассказах Кузнечик и Цикада просят только еды, т.е. подразумевается, что у них есть еще теплое убежище на зиму.У Крылова Стрекоза просит у Муравей не только на пищу, но и на теплое убежище.Муравей, отказывая Стрекозе, обрекает ее на смерть не только от голода, но и от холода.Этот отказ выглядит еще более жестоким, если учесть, что мужчина отказывается от женщины (Эзоп и Лафонтен имеют однополые существа: у Эзопа мужчины, а у Лафонтена женщины).0004

Стрекоза и муравей. Художник Рачев Е.

Стрекоза и муравей. Художник Васильева Т.

Стрекоза и муравей. Художник Яровой С.

Стрекоза и муравей. Художник О.Воронова

Стрекоза и муравей. Художник Ирина Петелина

Стрекоза и муравей. Художник И. Семенов

Стрекоза и муравей. Художник Яна Ковалёва

Художник Яна Ковалёва

Стрекоза и муравей. Художник Андрей Кустов

Басня Крылова экранизирована дважды. В первый раз это произошло уже в 1913 году. Причем вместо стрекозы по уже названным причинам в мультфильме Владислава Старевича задействован кузнечик.

Второй раз басня Крылова была экранизирована в 1961 году режиссером Николаем Федоровым.

Стрекоза пела, резвилась все лето, наслаждалась теплом и природой. Но прошло лето, наступили холода, Стрекозе негде спрятаться, нечего есть. Она идет к муравью и просит приюта и тепла до весны. Муравей спрашивает ее: «Ты работала летом?». Стрекоза отвечает, что ей не до этого! Тогда Муравей ее прогоняет: «Ты все пела? Это дело. Так иди танцуй»

Читать басню Стрекоза и Муравей онлайн

Прыгун Стрекоза

Красное лето пело

Не успел оглянуться

Как зима катит в глаза.

Умерло поле,

Нет больше светлых дней,

Как под каждым листом

И стол, и дом были готовы.

Все пропало: с холодной зимой

Нужда, голод приходит

Стрекоза больше не поет

И кто будет против

На животе петь голодному!

Злая тоска удрученная,

Она ползет к Муравью:

Не оставляй меня, милый друг!

Дай мне силы собраться

И до весны только дней

Накорми и согрей!

Сплетник, мне это странно:

Вы летом работали?

Муравей говорит ей.

До этого, дорогая, было?

В мягких муравьях у нас —

Песенки, шалости каждый час,

Чтоб голова вскружилась.

Ах, так ты…

Я пропел все лето без души.

Вы все пели? Этот бизнес:

Так что давай, танцуй!

(иллюстрация Ирины Петелиной)

Мораль басни Стрекоза и Муравей

Опубликовано: Мишкой 16.01.2019 12:26 17.07.2019

Подтвердить оценку

Оценка: 5 / 5. Количество оценок: 21

Помогите сделать материалы сайта лучше для пользователя!

Напишите причину низкой оценки.