На платформе «Открытое образование» стартует курс «История Запада» – Новости – Вышка для своих – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

На платформе «Открытое образование» стартует курс «История Запада», созданный преподавателем факультета гуманитарных наук Александром Мареем. Мы поговорили с автором о работе над онлайн-курсом и о том, кому точно стоит подать заявку на участие.

— Чем этот курс отличается от других онлайн-курсов по истории и в чем его особенность?

— Самое парадоксальное — аналогичных курсов по истории просто нет. Еще на этапе составления заявки, перед непосредственной записью курса, я анализировал конкурентную среду — это необходимое условие для старта: вы должны показать, какие еще курсы есть на платформах «Открытое образование» и Coursera и чем то, что предлагаете вы, будет отличаться.

Но на онлайн-платформах «общих» курсов по истории нет. Мне неловко говорить такое про то, что я делал сам, но приходится признавать: этот курс на сегодняшний день не имеет аналогов. Сделаю оговорку: это называется «легко быть великим на ровном месте». Речь не о том, что курс лучший. Он просто единственный, пока без альтернатив.

Сделаю оговорку: это называется «легко быть великим на ровном месте». Речь не о том, что курс лучший. Он просто единственный, пока без альтернатив.

— Как бы вы описали его особенности?

— Курс делался по договоренности с тогдашним руководителем образовательной программы «Культурология» Ольгой Олеговной Рогинской. Этот курс я обычно читал у культурологов в очном формате, а в этом году его вторую половину я вел в условиях пандемии, то есть онлайн. Договоренность о переносе курса в онлайн — с необходимой корректировкой программы, разумеется — была связана с рядом изменений в образовательной стратегии, предпринятых университетом. Первое изменение — вывод истории из числа обязательных дисциплин общего цикла, второе — решение о переводе 25% курсов каждой образовательной программы в онлайн.

И, поскольку курс изначально делался «под заказ», то есть под культурологов, появились некоторые особенности, связанные с углом зрения, с методологическими позициями, которые я старался последовательно реализовывать.

В курсе мало истории культуры, нет истории искусства или литературы. Я не уделял этому времени по ряду причин: помимо того, что это было невозможно по соображениям объема, это было продиктовано особенностями программы «Культурология». Культурологам читают большие курсы по истории и теории культуры, истории литературы, истории театра и кино. Соответственно, дублировать их в своих лекциях я счел нецелесообразным. Таким образом, курс «История Запада» посвящен, прежде всего, политической, политико-экономической или социально-экономической истории.

В центре внимания курса находятся социальные структуры регионов Европы и Америки разных периодов своего существования, формы их политической организации и институционализации. Там, где это было возможно, я старался уделять больше внимания анализу наиболее важных документов, формирующих те или иные структуры.

Например, когда я говорил про проекты послевоенного устройства мира в лекции по Второй мировой войне, я делал акцент именно на анализе соглашений Тегеранской и Ялтинской конференций, двух «малых встреч»: конференций в Бреттон-Вудсе и в Думбартон-Оксе, а затем и Потсдамской конференции, разумеется.

Мой товарищ и коллега Илья Бер задал мне в Facebook вопрос о том, какие методологические основания были у курса. Понятно, что в лекциях, ориентированных на первокурсников, я не проговаривал методологию истории, это немного другое. Но я могу сказать, что курс сделан в рамках двух методологических парадигм — функционализма и структурализма. Меня интересовали, прежде всего, институты и их функции: как они взаимодействуют, как пересекаются друг с другом.

И, конечно, нельзя отрицать пропедевтической, общеобразовательной роли этого курса. Я очень хотел, чтобы студенты знали, к примеру, что такое Тридцатилетняя война, и спокойно отличали ее с одной стороны от Столетней, с другой — от Первой мировой. И чтобы они не напрягались, отличая друг от друга английскую, американскую и французскую революции.

— Кому бы вы рекомендовали этот курс? Каков портрет идеального слушателя?

— Я бы начал с того, кому я бы не рекомендовал этот курс. К примеру, студентам, получающим то же профильное образование, что было у меня: студентам исторических факультетов. Им этот курс может быть полезен только как ориентационный, потому что каждая из ветвей и блоков этого курса у них превращается в семестровый, а то и в годичный отдельный курс.

К примеру, студентам, получающим то же профильное образование, что было у меня: студентам исторических факультетов. Им этот курс может быть полезен только как ориентационный, потому что каждая из ветвей и блоков этого курса у них превращается в семестровый, а то и в годичный отдельный курс.

Но есть целый ряд специальностей — политология, экономика, социология, философия культурология, весь ФМЭиМП — все те, кто в в дальнейшем будет работать с тем, что происходило, происходит или планирует происходить в странах Европы и Америки. Им бы я рекомендовал этот курс или подобные ему, если они будут. Именно курс, в котором фокус делается на Западную историю. Предпочту оговориться, что Западная история — это определение, построенное по принципу исключения.

Почему она западная? Потому что я не рассматриваю в курсе историю Востока: Японии, Китая, средней Азии, Индии. Я не рассматриваю подробно историю Африки. Я упоминаю ее неизбежно, когда говорю про знаменитую схватку за Африку, разразившуюся между Англией, Францией, Германией, Италией и Бельгией в конце XIX века. Я безусловно упоминаю историю Турции, когда рассказываю о противостоянии Европы и османов в XVI веке. Разумеется, говорю про основные вехи экспансии Османской Империи. Но внутренней ее политики я не касаюсь вообще. История России привлекается для пары сюжетов в XIX и XX веке, где без этого обойтись совсем нельзя. Вот и получается, что «Запад» в названии курса — это понятие, в которое входит все, что не относится к Востоку.

Я безусловно упоминаю историю Турции, когда рассказываю о противостоянии Европы и османов в XVI веке. Разумеется, говорю про основные вехи экспансии Османской Империи. Но внутренней ее политики я не касаюсь вообще. История России привлекается для пары сюжетов в XIX и XX веке, где без этого обойтись совсем нельзя. Вот и получается, что «Запад» в названии курса — это понятие, в которое входит все, что не относится к Востоку.

Возвращаясь к вопросу об идеальном слушателе. Мы можем посмотреть и за пределы высшего образования. Тогда я бы сказал, что потенциальной аудиторией курса могут быть школьники двух последних классов обучения. Не сдать ЕГЭ — с ЕГЭ этот курс не поможет — но послушать, пройти тесты и «восполнить картинку», потому что она в школьной программе очень часто деформируется.

Также слушателями курса могут быть те, кто давно закончил университет, люди различных профессий. Мы можем обобщить аудиторию до тех, кому хочется узнать, как оно было. Я сознательно не говорю «как оно было на самом деле», я на это не претендую никогда.

Цель курса — дать картину мировой истории от крито-микенского периода до начала 21 века. И здесь возможная аудитория расширяется до самых широких групп — мало ли, кому захочется послушать.

Курс «История Запада» стартует на платформе «Открытое образование» 31 августа. Подать заявку можно на странице проекта.

Конференция «История западной философии: классика и современность»

17 ноября 2022 года на философском факультете МГУ имени М.В.Ломоносова состоится научная конференция «История западной философии: классика и современность».

Программа конференции:

Пленарное заседание

17 ноября 2022г. 11:00-15:00, аудитория А-518 Шуваловского корпуса МГУ

Модератор чл.-корр. РАН, зав. кафедрой ИЗФ философского факультета МГУ В. В. Васильев

- 11:00-11:40 Круглов Алексей Николаевич, д. филос. н., проф., РГГУ

Говорят ли изображения что-либо историку философии? - 11:40-12:20 Блауберг Ирина Игоревна, д.

филос. н., ИФ РАН

филос. н., ИФ РАН

О змеевидной линии как мировой линии совершенства (Феликс Равессон и другие). - 12:20-13:00 Бугай Дмитрий Владимирович, д. филос. н., проф., МГУ им. М. В. Ломоносова

- 13:00-13-40 Семенов Валерий Евгеньевич, д. филос. н., проф., МГУ им. М. В. Ломоносова

Специфика трансцендентального метода И. Канта - 13:40-14:20 Фалев Егор Валерьевич, д. филос. н., проф., МГУ им. М. В. Ломоносова

«Воплощенная рефлексия» в поисках истоков субъективности - 14:20-15:00 Ванчугов Василий Викторович, д. филос. н., проф., МГУ им. М. В. Ломоносова

Опыт интеллектуальной синхронизации с Западом: у истоков формирования в России «истории зарубежной философии»

Перерыв

Секция «Философия античности и Средних веков»

17 ноября 2022г. 15:30-18:30, аудитория Г-330 Шуваловского корпуса МГУ

Модератор к. филос. н., доцент философского факультета МГУ С.А. Мельников

н., доцент философского факультета МГУ С.А. Мельников

- Мельников Сергей Анатольевич

Гимн к Венере в поэме Лукреция «О природе вещей»: историко-философские коннотации и исторический контекст - Папин Андрей Владимирович

Эволюция взглядов Аристотеля на природу поэтического искусства - Григорьева Марина Петровна

Поэтическое воплощение учения Аристотеля о счастье в творчестве Данте - Сурков Иван Евгеньевич

Место диалога «Государство» Платона в неоплатонической школе - Ушаков Антон Павлович

Триадологический спор Василия Кесарийского и Евнапия Кизикского как пример конфликта каузальных интуиций - Наволоцкая Татьяна Васильевна

Дитрих Фрайбергский об активном интеллекте в трактате «De visione beatifica» - Ильина Александра Сергеевна

Проблема сексуальности в творчестве Аврелия Августина

Секция «Философия Нового времени»

17 ноября 2022г.

Модератор к. филос. н., доцент философского факультета МГУ А. П. Беседин

- Даниелян Наира Владимировна, д. филос. н., проф., Национальный исследовательский университет «МИЭТ» Эпистемологические представления Декарта сквозь призму идей Аристотеля

- Васильев Вадим Валерьевич, чл.-корр. РАН, д. филос. н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова

Генри Хоум, Томас Рид и Шотландская школа здравого смысла - Логинов Евгений Владимирович, к. филос. н., МГУ имени М.В. Ломоносова

Джонатан Эдвардс о доказательствах бытия Бога - Мерцалов Андрей Викторович, Московский центр исследования сознания

Аргумент Юма о предшествовании во времени причины действию - Фотева Алина Юрьевна, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова

Радикальное сомнение и основания метафизики И. Г. Фихте - Чепелева Наталья Юрьевна, к. филос. н., МГУ имени М.

В. Ломоносова

В. Ломоносова

Почему конкурсное сочинение Шопенгауэра «Об основе морали» не было увенчано Датской Королевской Академией Наук в Копенгагене - Кукушкин Иван Константинович, аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова

Смерть Бога в Феноменологии Гегеля - Миронов Дмитрий Геннадьевич, к. филос. н., МГУ имени М.В. Ломоносова

Лейбниц и Больцано о вечных истинах

Перерыв

- Искаков Руслан Арыстанович, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова

Феномен суицида в философии Джона Локка и Дэвида Юма: сравнение аргументов - Повечерова Анастасия Владиславовна, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова

Формирование категорического императива Иммануила Канта от докритического периода к критическому - Никитин Артем Борисович, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова

- Савелов Арсений Денисович, студент, МГУ имени М.В. Ломоносова

Почему Джон Стюарт Милль не любил читать Юма? - Нечипоренко Кирилл Алексеевич, студент, МГУ имени М.

В. Ломоносова

В. Ломоносова

Влияние идей Д. Юма на философию Ф. Ницше

Секция «Современная философия»

17 ноября 2022г. 15:30-18:30, аудитория А-518 Шуваловского корпуса МГУ

Модератор к. филос. н., научный сотрудник философского факультета МГУ А. В. Кузнецов

- Веретенников Андрей Анатольевич, к.филос.н., РГГУ

Гексли и современный эпифеноменализм - Дьяченко Ольга Валерьевна, аспирантка Философского факультета МГУ

Когнитивный подход в теории эмоций Марты Нуссбаум - Иванов Дмитрий Валерьевич, д.филос.н., ИФ РАН

Эпистемологический дизъюнктивизм Дж. Макдауэла - Кода Надежда Викторовна, к.филос.н., РГГУ

Критика памяти как «хранилища» воспоминаний в философии Хайдеггера - Костикова Анна Анатольевна зав.каф., к.филос.н., Философский факультет МГУ

Суверенитет как тема современной французской философии - Митлянская Мария Борисовна, выпускница аспирантуры Философского факультета МГУ

Хайдеггер. Концепция Последнего Бога (Der letzte Gott)

Концепция Последнего Бога (Der letzte Gott) - Сазонова Анна Игоревна, преподаватель, Философский факультет МГУ

Формат комментария: Средние века Vs постмодернизм - Спартак Сергей Андреевич к.п.н., Философский факультет МГУ

Академическая рецепция современной политической философии в США - Танюшина Александра Александровна, к.филос.н., Философский факультет МГУ

Виртуальный дигитализм и цифровой реализм: ключевые проблемы онтологии цифровых объектов - Тарасенко Тарас Николаевич, аспирант Философского факультета МГУ

Теория законов природы Дэвида Армстронга - Цинь Шаоюнь асп 3 года Философского факультета МГУ

Дискриминация и коронавирус: Этика ненасилия Джудит Батлер - Чубаров Игорь Михайлович, д.филос.н., Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ

Фигура философа-фрилансера как медиума между классикой и современностью: Вальтер Беньямин, Карл Краусс, Зигфрид Кракауэр - Чугайнова Юлия Игоревна, к.

филос.н., Философский факультет МГУ

филос.н., Философский факультет МГУ

Современные аспекты историко-философского изучения наследия Витгенштейна - Шпота Юлия Андреевна, аспирантка Философского факультета МГУ

Освобождает ли антифизикалистский аргумент Г. Розенберга место для сознания?

Американский Запад, 1865-1900 гг. | Расцвет индустриальной Америки, 1876-1900 гг. | Хронология основного источника истории США | Материалы для занятий в Библиотеке Конгресса

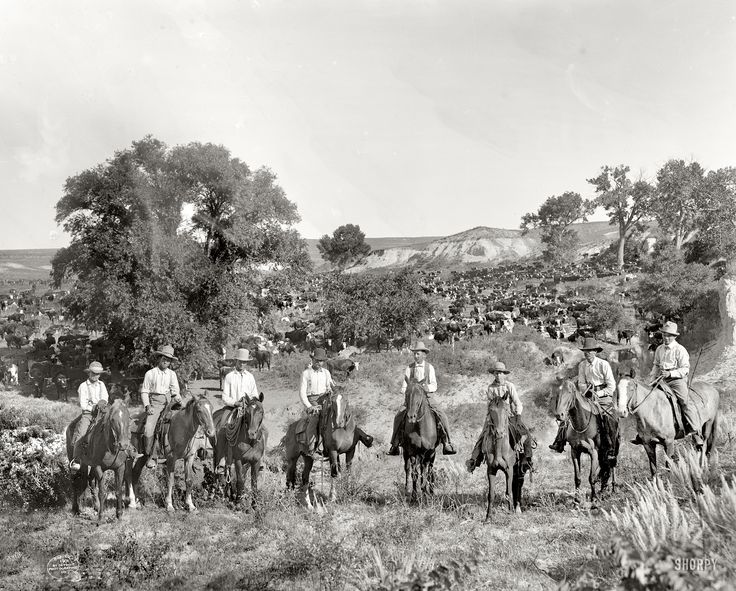

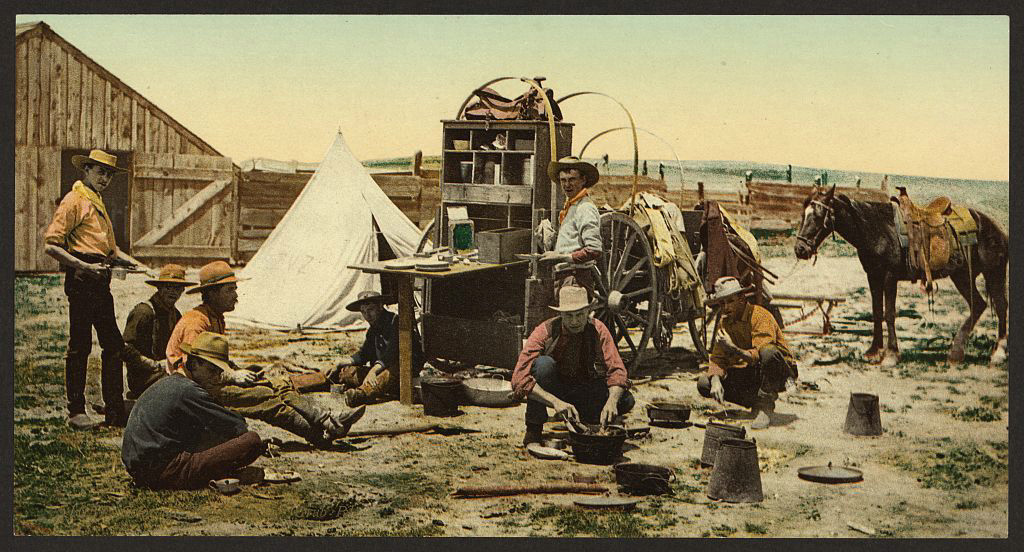

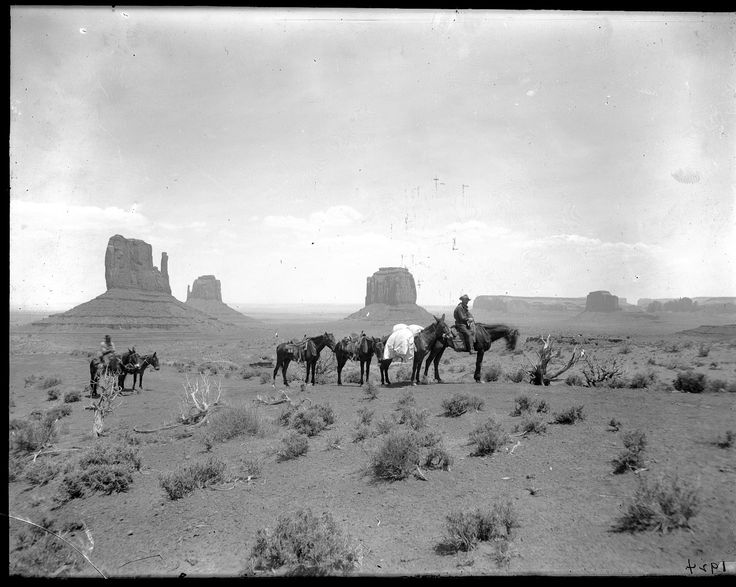

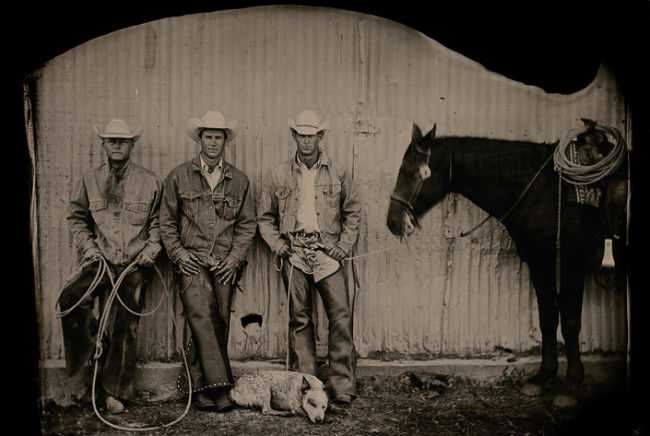

[Скот, лошади и люди на ярмарке на фоне конюшни] Популярная графика Завершение строительства железных дорог на запад после Гражданской войны открыло обширные территории региона для заселения и экономического развития. Белые поселенцы с Востока хлынули через Миссисипи на шахты, фермы и ранчо. Афроамериканские поселенцы также пришли на Запад с Глубокого Юга, убежденные сторонниками полностью черных западных городов, что там можно найти процветание. Китайские железнодорожники еще больше увеличили разнообразие населения региона.

Китайские железнодорожники еще больше увеличили разнообразие населения региона.Поселение с востока преобразило Великие равнины. Огромные стада американских бизонов, бродившие по равнинам, были почти уничтожены, и фермеры вспахивали естественные травы, чтобы сажать пшеницу и другие культуры. Важность животноводства возросла, поскольку железная дорога стала практическим средством доставки скота на рынок.

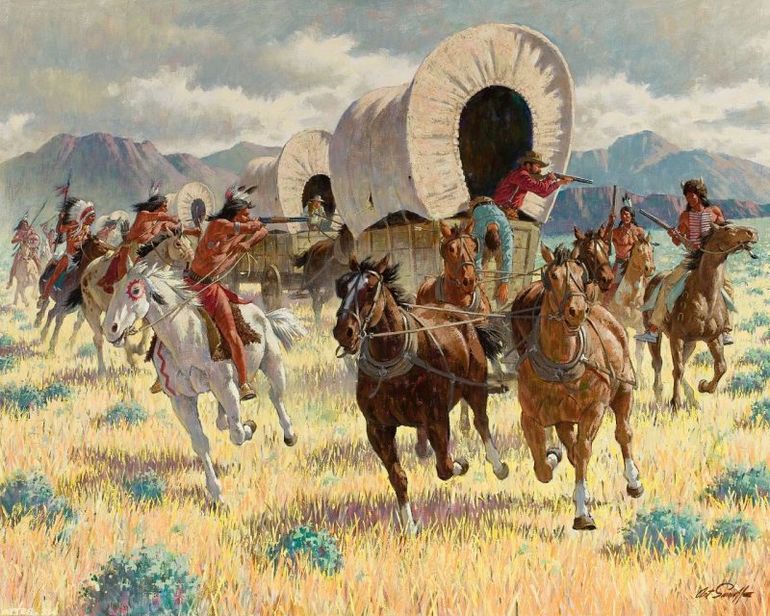

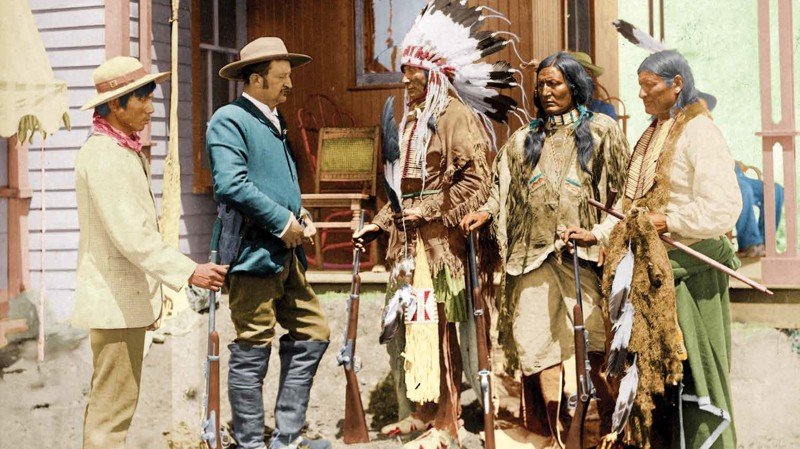

Исчезновение бизонов и рост белых поселений резко повлияли на жизнь коренных американцев, проживающих на Западе. В возникших конфликтах американские индейцы, несмотря на случайные победы, казались обреченными на поражение из-за большего числа поселенцев и военной силы правительства США. К 1880-м годам большинство американских индейцев жили в резервациях, часто в районах Запада, которые казались наименее желательными для белых поселенцев.

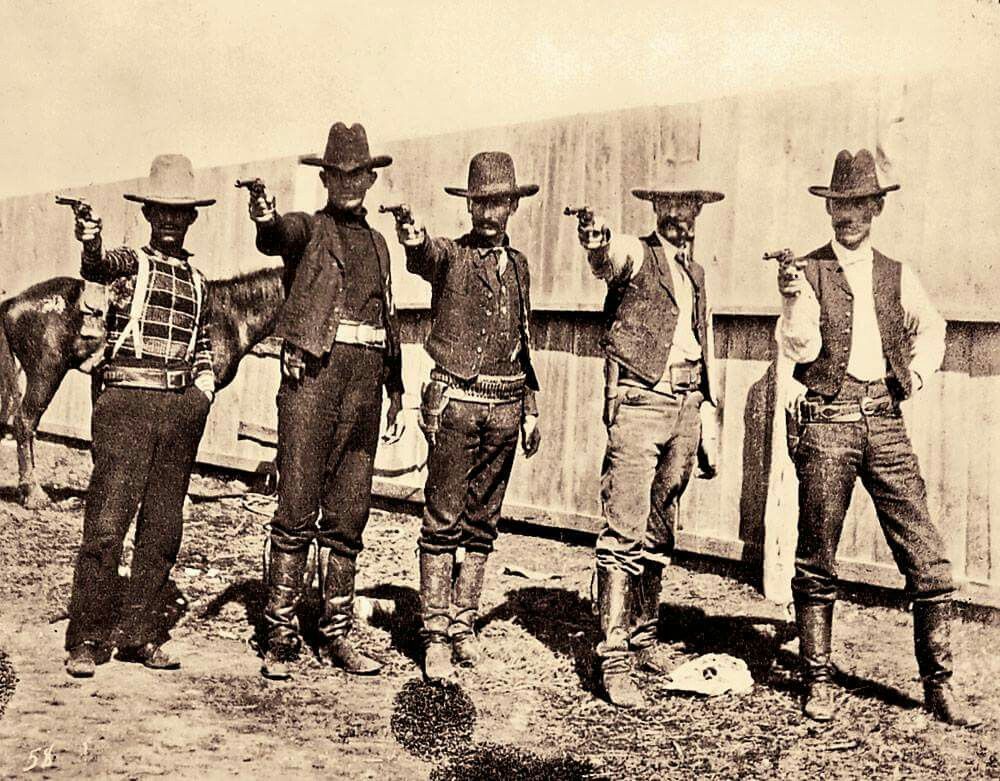

Ковбой стал символом Запада конца 19 века, часто изображаемый в популярной культуре как гламурная или героическая фигура. Однако стереотип о героическом белом ковбое далек от истины. Первыми ковбоями были испанские вакеро, которые веками ранее завезли в Мексику крупный рогатый скот. Черные ковбои также ездили по тиру. Кроме того, жизнь ковбоя была далека от гламурной, она включала в себя долгие часы тяжелого труда, плохие условия жизни и экономические трудности.

Однако стереотип о героическом белом ковбое далек от истины. Первыми ковбоями были испанские вакеро, которые веками ранее завезли в Мексику крупный рогатый скот. Черные ковбои также ездили по тиру. Кроме того, жизнь ковбоя была далека от гламурной, она включала в себя долгие часы тяжелого труда, плохие условия жизни и экономические трудности.

Миф о ковбоях — лишь один из многих мифов, сформировавших наши взгляды на Запад в конце 19 века. В последнее время некоторые историки отвернулись от традиционного взгляда на Запад как на границу, «место встречи между цивилизацией и дикостью», по словам историка Фредерика Джексона Тернера. Они начали писать о Западе как о перекрестке культур, где различные группы боролись за собственность, прибыль и культурное господство. Подумайте об этих различных взглядах на историю Запада, изучая документы в этой коллекции.

Чтобы найти дополнительные документы на Loc.gov по темам, связанным с Западом, используйте такие ключевые слова, как Запад , ранчо , Коренные американцы и пионеры , или выполните поиск по названиям штатов или городов на Западе.

- Архитектура Запада

- Денвер, Колорадо, 1898

- Пуэбло-де-Таос, Нью-Мексико, 1891 (?)

- Старая миссионерская церковь, Лос-Анджелес, Калифорния, между 1880 и 1899 годами

- Солт-Лейк-Сити, Юта, 1896

- The Old Carreta, Пуэбло-оф-Лагуна, Нью-Мексико, 1890 г.

- Мексиканский дом (ранчита), между 1880 и 1897 годами

- Некоторые вещи появляются на равнинах и в Скалистых горах в середине лета

- Говядина и бобы

- Джон Робинсон

- Ли Д. Леверетт

- Генри Янг

- Истребление американского бизона

- Я пойду на запад

- Эдвард Райли

- Элизабет Роу

- Карты территорий американских индейцев и Оклахомы

- Территория Индии.

- Карта территорий Индии и Оклахомы.

История американского Запада получает столь необходимое переписывание | История

«Кирка, сковорода, лопата», Эд Руша, 1980 г. Эд Руша

Эд РушаНе так давно историки американского Запада присоединились к своим братьям-художникам в прославлении того, что мы теперь называем «Старым Западом». Для историков и художников «победа Запада» была славным достижением, предвещавшим победу «цивилизации» над «дикостью». Действительно, согласно общепринятой научной мудрости и ортодоксальному художественному видению, победа над индейцами и марш явной судьбы сделали Америку великой, а американцев — особенными.

Однако в последние десятилетия большинство историков и многие американцы отвергли эту точку зрения. Разрушая заветные басни о Старом Западе и лишая романтики историю «Западного Хо», новые исследования выявили человеческие жертвы и экологические издержки американской экспансии. Принося мало славы, эти интерпретации того, как Запад был потерян, подчеркивают дикость американской цивилизации.

Выставка Музея де Янга «Эд Руша и Великий американский Запад» и сопровождающая ее выставка «Дикий Запад: равнины Тихого океана» в Ордене Почетного легиона — обе в Сан-Франциско — приглашают нас внимательно изучить как празднование, так и его гибель. Во многих отношениях этот пересмотр западноамериканского искусства аналогичен изменениям в содержании и значении западноамериканской истории. И в искусстве, и в истории давнишние и могущественные мифы рушатся по мере расширения предметов и изменения современных точек зрения.

Во многих отношениях этот пересмотр западноамериканского искусства аналогичен изменениям в содержании и значении западноамериканской истории. И в искусстве, и в истории давнишние и могущественные мифы рушатся по мере расширения предметов и изменения современных точек зрения.

Американский Запад: очень краткое введение (Very Short Introductions)

Авторитетный, ясный и широкий круг вопросов окружающей среды, людей и идентичности — это американский Запад, лишенный своих мифов. Сложная конвергенция народов, государств и культур, которая оказала решающее влияние на историю американского Запада, служит ключевой интерпретационной нитью этого очень краткого введения.

Еще в 19 веке празднование территориальной экспансии было обычным явлением среди американских историков. В своем многотомном отчете The Winning of the West и других исторических сочинениях Теодор Рузвельт признавал, что пролитие крови не всегда было «приятным», но считал его «здоровым признаком мужской силы» американского народа. Как президент Американской исторической ассоциации и как президент Соединенных Штатов, Рузвельт ликовал по поводу «нашей явной судьбы — поглотить земли всех соседних народов, которые были слишком слабы, чтобы противостоять нам». Он счел «желательным для блага человечества в целом, чтобы американский народ в конечном итоге вытеснил мексиканцев из их малонаселенных северных провинций» и отвоевал остальную часть Запада у индейцев.

Как президент Американской исторической ассоциации и как президент Соединенных Штатов, Рузвельт ликовал по поводу «нашей явной судьбы — поглотить земли всех соседних народов, которые были слишком слабы, чтобы противостоять нам». Он счел «желательным для блага человечества в целом, чтобы американский народ в конечном итоге вытеснил мексиканцев из их малонаселенных северных провинций» и отвоевал остальную часть Запада у индейцев.

Какими бы популярными ни были в свое время истории Рузвельта, именно его современник Фредерик Джексон Тернер предложил интерпретацию, получившую непреходящее научное признание. Наиболее заметно в своем эссе 1893 года «Значение границы в американской истории» Тернер отводил экспансии на запад центральную роль в истории Соединенных Штатов. Он утверждал, что это не только увеличило территорию страны, но также объяснило индивидуалистический и демократический характер ее народа и ее институтов. По мнению Тернера, процесс перемещения на запад отделил американцев от их европейских корней (и в представлении Тернера термин «американец» относился исключительно к людям европейского происхождения). Из того, что Тернер и его современники называли «Великим американским Западом», возникли источники американской исключительности и американского величия.

Из того, что Тернер и его современники называли «Великим американским Западом», возникли источники американской исключительности и американского величия.

Последующие поколения историков американского Запада черпали вдохновение из «тезиса о фронтире» Тернера. Некоторые повторили это. Некоторые продлили. Некоторые внесли поправки. Однако в первой половине 20-го века мало кто пытался бросить вызов вере Тернера в фундаментальное значение фронтира для американского развития или поставить под сомнение возвышение экспансии на запад.

За последние полвека все изменилось. Протесты против войны во Вьетнаме и распространение различных движений за гражданские права оказали глубокое влияние на интерпретацию американской истории в целом и западноамериканской истории в частности. Если американская экспансия привела к Вьетнаму, конфликту, который часто метафорически сравнивают с предполагаемым беззаконным насилием «Дикого Запада», то это не повод для радости. В то же время освободительная борьба на родине вдохновила историков взглянуть не только на белых главных героев-мужчин, которые ранее доминировали в пограничных эпосах. В ногу с другими американскими историями ученые американского Запада обратили свое внимание на ожидания и опыт невоспетых и несовершенных.

В ногу с другими американскими историями ученые американского Запада обратили свое внимание на ожидания и опыт невоспетых и несовершенных.

С более широким составом и антиимперским углом зрения интерпретации западного прошлого менялись от триумфального к трагическому. Названия двух самых влиятельных обзоров того, что стало называться «новой западной историей», свидетельствовали об этом сдвиге в ориентации: Наследие завоеваний Патрисии Лимерик (1987) и Это ваше несчастье и не мое Ричард Уайт (1991). Обобщая исследования 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, эти книги утверждали, что завоевание и его наследие принесли множество несчастий побежденным и даже предполагаемым победителям. Более общие несчастья были связаны с негативной реакцией на окружающую среду, которая последовала за попытками превратить землю в то, чем она не была, превратить в основном засушливый и малонаселенный регион в сельскохозяйственный «сад» и дом для умножения миллионов жителей.

«Абсолютный конец», Эд Руша, 1982 г. Эд Руша «Стандартная станция, Амарилло, Техас», Эд Руша, 1963 г.

Эд Руша «Адиос», Эд Руша, 1969 г.

Эд Руша «Будущее Америки», Эд Руша, 1979 г.

Эд Руша «Разбитое стекло», Эд Руша, 2014 г.

Эд Руша «Койот», Эд Руша, 1989 г.

Эд Руша «Пустынная гравюра», Эд Руша, 2006 г.

Эд Руша «Тупик 2», Эд Руша, из серии «Ржавые знаки», 2014

Эд Руша «Четырнадцать сотен», Эд Руша, 1965, из «Двадцать пять квартир», серия , опубликованная в 2003 г.

Эд Руша «Стандартная станция, Амарилло, Техас», Эд Руша, 1963 г.

Эд Руша «Адиос», Эд Руша, 1969 г.

Эд Руша «Будущее Америки», Эд Руша, 1979 г.

Эд Руша «Разбитое стекло», Эд Руша, 2014 г.

Эд Руша «Койот», Эд Руша, 1989 г.

Эд Руша «Пустынная гравюра», Эд Руша, 2006 г.

Эд Руша «Тупик 2», Эд Руша, из серии «Ржавые знаки», 2014

Эд Руша «Четырнадцать сотен», Эд Руша, 1965, из «Двадцать пять квартир», серия , опубликованная в 2003 г. Эд Руша «Стадион Доджер», Эд Руша, 1000 Elysian Park Ave., 1967, из «Парковки», 9Серия 0014 опубликована в 1999 г.

Эд Руша «Газ», Эд Руша, 1962 г.

Эд Руша «Голливуд», Эд Руша, 1968 г.

Эд Руша «Петля на шее», Эд Руша, из серии «Деревенские городские пейзажи», 2001

Эд Руша «Бассейн № 7», Эд Руша, 1968 г., из серии «Бассейны» , опубликованной в 1997 г.

Эд Руша «Пепто-икра Голливуд», Эд Руша, 1970 г.

Эд Руша «Стадион Доджер», Эд Руша, 1000 Elysian Park Ave., 1967, из «Парковки», 9Серия 0014 опубликована в 1999 г.

Эд Руша «Газ», Эд Руша, 1962 г.

Эд Руша «Голливуд», Эд Руша, 1968 г.

Эд Руша «Петля на шее», Эд Руша, из серии «Деревенские городские пейзажи», 2001

Эд Руша «Бассейн № 7», Эд Руша, 1968 г., из серии «Бассейны» , опубликованной в 1997 г.

Эд Руша «Пепто-икра Голливуд», Эд Руша, 1970 г. Эд Руша «Lockheed Air Terminal, 2627 N. Hollywood Way, Burbank», Эд Руша, 1967 г., из серии «Парковки», , опубликованной в 1999 г.

Эд Руша «Особый вид рая», Эд Руша, 1983 г.

Эд Руша «Родео», Эд Руша, 1969 г.

Эд Руша «Аптека Шваба», Эд Руша, 1976, из серии «The Sunset Strip», , опубликованной в 1995 году.

Эд Руша «Стандартная станция», Эд Руша, 1966 г.

Эд Руша «Стандартная станция, Амарилло, Техас», Эд Руша, 1962 г.

Эд Руша «Lockheed Air Terminal, 2627 N. Hollywood Way, Burbank», Эд Руша, 1967 г., из серии «Парковки», , опубликованной в 1999 г.

Эд Руша «Особый вид рая», Эд Руша, 1983 г.

Эд Руша «Родео», Эд Руша, 1969 г.

Эд Руша «Аптека Шваба», Эд Руша, 1976, из серии «The Sunset Strip», , опубликованной в 1995 году.

Эд Руша «Стандартная станция», Эд Руша, 1966 г.

Эд Руша «Стандартная станция, Амарилло, Техас», Эд Руша, 1962 г. Эд Руша «Вигвамы», Эд Руша, из «Cameo Cuts», портфолио , опубликованное в 1992 г.

Эд Руша «Конец», Эд Руша, 1991 г.

Эд Руша «Ваша космическая гравюра», Эд Руша, 2006 г.

Эд Руша «Кирка, сковорода, лопата», Эд Руша, 1980 г.

Эд Руша «Закат — Крест Гарднера», Эд Руша, 1998–1999 гг.

Эд Руша

Эд Руша «Вигвамы», Эд Руша, из «Cameo Cuts», портфолио , опубликованное в 1992 г.

Эд Руша «Конец», Эд Руша, 1991 г.

Эд Руша «Ваша космическая гравюра», Эд Руша, 2006 г.

Эд Руша «Кирка, сковорода, лопата», Эд Руша, 1980 г.

Эд Руша «Закат — Крест Гарднера», Эд Руша, 1998–1999 гг.

Эд Руша В ревизионистском зеркале Великий Запад больше не выглядел великим, мрачная и обреченная точка зрения, которую разделяли не все историки и уж точно не все американцы. Критики утверждали, что новая западная история упускает из виду достижения и преувеличивает зло американской экспансии. Несбалансированное изложение, жаловался писатель Ларри Макмертри, несправедливо представило западное прошлое как безжалостный курс «исследований неудач».

Критики утверждали, что новая западная история упускает из виду достижения и преувеличивает зло американской экспансии. Несбалансированное изложение, жаловался писатель Ларри Макмертри, несправедливо представило западное прошлое как безжалостный курс «исследований неудач».

Подобные дебаты вспыхнули среди искусствоведов и привлекли внимание общественности в 1991 году. В том же году Смитсоновский музей американского искусства представил «Запад как Америка: новая интерпретация образов американских границ, 1820–1920». На выставке кураторы бросили вызов как реализму, так и романтике западного искусства. По словам путеводителя по галерее выставки, собранные произведения, включавшие шедевры самых известных художников американского Запада, были «не столько записями о деятельности или местах», сколько «средством убеждения людей в том, что экспансия на запад полезна для нации и принесет пользу всем, кто в этом участвует». Это предложение поставило западное искусство и западных художников на службу явной судьбе, идеологии, которая заставила художников, скульпторов и фотографов маскировать «проблемы, созданные экспансией на запад».

Выставка «Запад как Америка» вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые посетители ограничились своим купоросом книгой комментариев в галерее. Другие выразили свое возмущение в статьях. В ответ на шумиху несколько конгрессменов потребовали лишить музей финансирования за то, что он позволил совершить это богохульство против западного искусства. Эта кампания провалилась, но запланированный национальный тур выставки был отменен.

С точки зрения общественного внимания, безусловно, наибольшее влияние изменения взглядов на историю американского Запада было зафиксировано в кино. Социальные течения, исходящие из 1960-е годы, которые переписали западную историю и по-новому интерпретировали значение неподвижных изображений, также резко изменили искусство кино. На протяжении десятилетий «вестерны» правили Голливудом. «Эпопеи» и «Б-вестерны» заполняли кинотеатры с 1920-х по 1950-е годы и доминировали в программах американского телевидения в 1950-х годах. Но в 1960-х традиционные героические вестерны начали терять свою популярность. Их было произведено гораздо меньше. Те, которые часто переворачивали условности жанра о героях и злодеях, праведности насилия и явной судьбы. В знаковых фильмах, таких как «9» Серджио Леоне.0013 The Good, the Bad, and the Ugly

Их было произведено гораздо меньше. Те, которые часто переворачивали условности жанра о героях и злодеях, праведности насилия и явной судьбы. В знаковых фильмах, таких как «9» Серджио Леоне.0013 The Good, the Bad, and the Ugly

9Фильм 0013 «Танцы с волками » царил в прокате и на «Оскаре», но за последнюю четверть века лучшие исторические ученые стремились к большему, чем простое переворачивание старых мифов о Диком Западе. Одно важное направление заключалось в том, чтобы сравнить и связать то, что произошло на американском Западе, с параллельными местами и процессами в других местах. Отходя от утверждения Тернера о том, что граница отделяет США от их европейских корней, историки американского Запада вместо этого подчеркивают общие черты между американским и другими «колониализмами». В частности, концепция «поселенческого колониализма» стала ключом к тому, чтобы поместить американский опыт в более широкий глобальный контекст. Еще больше лишив американский Запад его уникальности, историки стали использовать призму «этнической чистки» или, что еще хуже, «геноцида», чтобы понять американскую экспансию и сопровождающее ее перемещение, а иногда и опустошение коренных народов.

Отходя от утверждения Тернера о том, что граница отделяет США от их европейских корней, историки американского Запада вместо этого подчеркивают общие черты между американским и другими «колониализмами». В частности, концепция «поселенческого колониализма» стала ключом к тому, чтобы поместить американский опыт в более широкий глобальный контекст. Еще больше лишив американский Запад его уникальности, историки стали использовать призму «этнической чистки» или, что еще хуже, «геноцида», чтобы понять американскую экспансию и сопровождающее ее перемещение, а иногда и опустошение коренных народов.

Самые убедительные западные истории, написанные за последнюю четверть века, противостоят сложностям прошлого и настоящего. Это начинается с признания того, насколько глубоко это прошлое, с историй, которые начинаются задолго до того, как Запад стал американским, и с раскопок, раскрывающих разнообразие и динамизм коренных американцев до прибытия европейских колонизаторов. Из археологических и других источников историки теперь восстановили богатые доколониальные миры и сложные общества, существовавшие после того, как индейцы столкнулись с выходцами из Европы и Африки, создав увлекательное новое понимание того, как местные жители и пришельцы встречались и смешивались.

Спасая коренные народы от снисходительности романтизма Нью Эйдж, который превращает их в всегда миролюбивых, совершенных экологов, новые истории показали, как индейцы не только сопротивлялись европейскому колониализму, но и в некоторых частях Северной Америки осуществляли собственную экспансию. Лучшие из этих новых западных историй также подробно описывают, как длительные взаимодействия приводили к этническим пересечениям, а также к этническим чисткам. Наиболее очевидно, что это общение привело к потомству смешанной расы, но историки также отследили широкий спектр обменов, которые привели к смешению культур. Такие слияния оставались отличительной чертой западноамериканских культур в 20-м, а теперь и в 21-м веках 9.0003

История американского Запада, как и искусство американского Запада, уже не та, что раньше. Без сомнения, многие оплакивают перемены и тоскуют по мифам, которые когда-то прославляла западная история (и западное искусство). Но если мы хотим понять многогранную эволюцию Запада и выяснить, как мы можем жить вместе и жить устойчиво в этом регионе, нам не нужны одномерные истории.