Основан Главный магистрат | Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

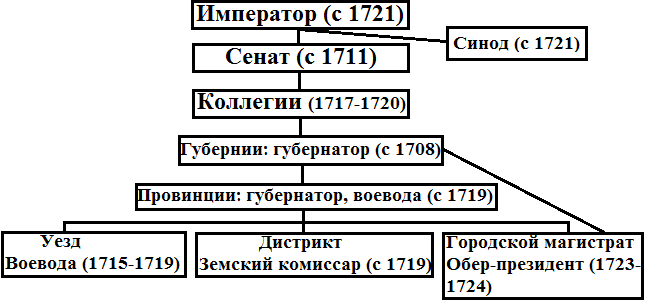

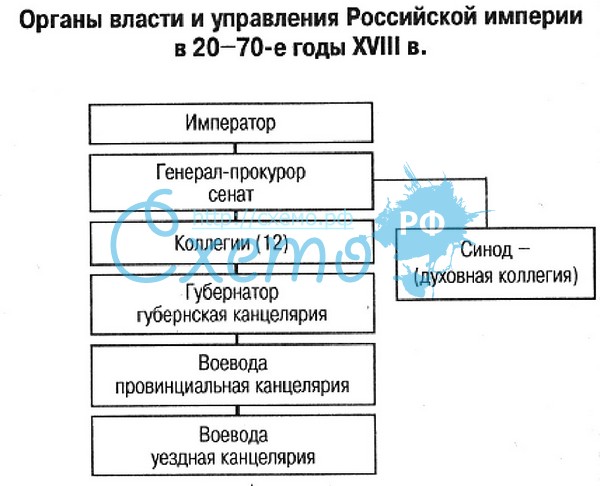

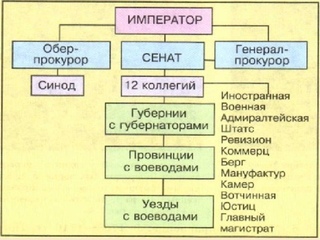

13 (24) февраля 1720 г. указом Петра I в Санкт-Петербурге был основан Главный магистрат как высший орган городского управления Российской империи. Его создание было призвано централизовать управление делами посадского населения. Это было связано с ростом торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества в экономике страны. Являясь органом бюрократического аппарата, Главный магистрат опирался, хотя и в ограниченной степени, на сословное представительство от городов.

В Санкт-Петербурге Главный магистрат выполнял функции городского магистрата, во главе которого стоял обер-президент, подчинявшийся непосредственно царю и Сенату. Членами магистратского правления были бургомистры и ратманы из числа наиболее состоятельных горожан. В целом в петровскую эпоху Главный магистрат был главным органом городского управления, сосредоточившим в своих руках контроль над основными областями жизни столицы.

16 (27) января 1721 г. был утверждён «Регламент, или Устав Главного магистрата», определивший его состав и функции. По Регламенту, горожане делились на «регулярных граждан» (входивших в гильдии и цеха) и «подлых» (находившихся «в наймах» и на «чёрных работах»). Порядок жизни тех и других регулировался учреждавшимися на местах городовыми магистратами. Главный магистрат руководил городовыми магистратами, рассматривал апелляции на их судебные решения, контролировал распределение финансов в городах, в том числе, сбор податей. Прочие косвенные сборы (таможенные, солевые, кабацкие) с 1722 г. были оставлены в ведении городских магистратов. Кроме того, в его ведении находились действия полиции и исполнение городскими магистратами возложенных на них полицейских функций, а также торговые и ремесленные права горожан, их переход в другие города, возврат выбывших из посадов, устройство ярмарок. Главный магистрат не подчинялся распоряжениям Камер-коллегии и других коллегий, что было обязательным для всех городских магистратов.

был утверждён «Регламент, или Устав Главного магистрата», определивший его состав и функции. По Регламенту, горожане делились на «регулярных граждан» (входивших в гильдии и цеха) и «подлых» (находившихся «в наймах» и на «чёрных работах»). Порядок жизни тех и других регулировался учреждавшимися на местах городовыми магистратами. Главный магистрат руководил городовыми магистратами, рассматривал апелляции на их судебные решения, контролировал распределение финансов в городах, в том числе, сбор податей. Прочие косвенные сборы (таможенные, солевые, кабацкие) с 1722 г. были оставлены в ведении городских магистратов. Кроме того, в его ведении находились действия полиции и исполнение городскими магистратами возложенных на них полицейских функций, а также торговые и ремесленные права горожан, их переход в другие города, возврат выбывших из посадов, устройство ярмарок. Главный магистрат не подчинялся распоряжениям Камер-коллегии и других коллегий, что было обязательным для всех городских магистратов.

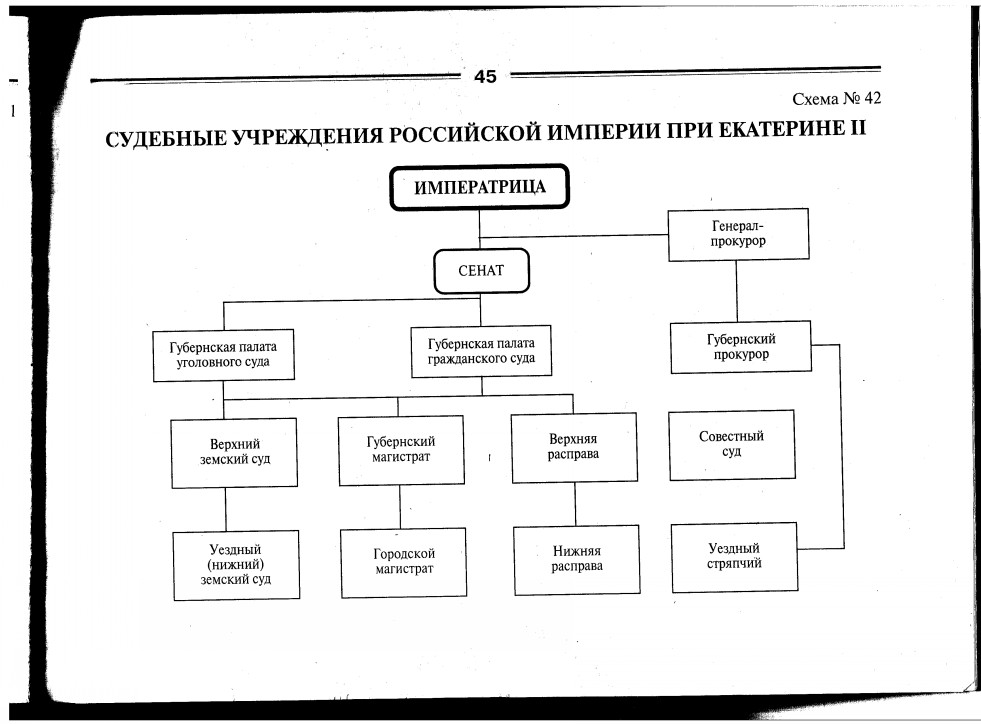

В 1727 г. магистрат был упразднён Верховным тайным советом, а в мае 1743 г. — вновь восстановлен как Контора Главного магистрата, переведённого в Москву. С этого времени по предписанию Сената находился в подчинении губернских властей и полиции. С 1775 г. он являлся исключительно судебным учреждением и рассматривал уголовные и гражданские дела лиц купеческого и мещанского сословий. Окончательно Главный магистрат был упразднён по Указу от 2 (13) октября 1782 г.

Лит.: Водарский Я. Е. Из истории создания Главного магистрата // Вопросы социально-экономические истории и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961; Государственные учреждения России в XVIII в. (законодательные материалы): Справочное пособие // Сост. А. В. Чернов. M., 1960; Дитятин И. Устройство и управление городов России. Т. 1. СПб., 1875; Ерошкин Н. П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. M., 1960; Регламент, или Устав Главного магистрата // Реформы Петра I: Сборник документов // Сост. В. И. Лебедев. М., 1937; То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/magstrat.htm.

В. И. Лебедев. М., 1937; То же [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/magstrat.htm.

См. также в Президентской библиотеке:

Законодательные акты Петра I // Государственная власть: [цифровая коллекция];

Альбом городских голов Российской империи. Спб., 1903;

Плошинский Л. О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом развитии, от начала Руси до новейших времен. Спб., 1852;

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 6. № 3520 и 3708;

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 7. № 5142;

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 11. № 8734.

Историческая справка

До второй половины XIX века в городах Российской империи не существовало единообразной и структурированной системы местного самоуправления. В каждом городе она имела свои особенности и отличия, начиная от количества выборных органов и заканчивая их названием и характером деятельности.

Так, в Таганроге с конца XVIII века в разные периоды действовали различные магистраты, управы, распорядительные думы, депутатские собрания и другие сословно-представительные учреждения, в ведении которых находились те или иные вопросы городской жизни.

В 1870 году городская реформа ликвидировала систему городских магистратов, сословных и цеховых объединений. Главным органом городского общественного управления Таганрога стала городская Дума, избранная лицами, объединёнными избирательным правом. Гласные городской Думы избирались на четыре года в количестве 72 человека. На заседаниях Думы избирался городской голова, который председательствовал как в Думе, так и в городской управе. Городская управа состояла из пяти гласных и секретаря и являлась исполнительным органом городского самоуправления. Тем самым была создана чёткая система управления городом.

Городская Дума осуществляла управление Таганрогом до 1920 года (с перерывами во время Гражданской войны). В декабре 1919 года городская Дума приказом Революционно-военного комитета была распущена. В 1920 году власть полностью перешла к городскому Совету рабочих, крестьян и красноармейских депутатов и его исполкому.

В 1920 году власть полностью перешла к городскому Совету рабочих, крестьян и красноармейских депутатов и его исполкому.

За период 1921-1993 гг. в Таганроге был избран 21 созыв городского Совета народных депутатов. В марте 1990 года был избран последний состав Совета: на альтернативной основе, сроком на пять лет, численностью 200 человек. В конце 1993 года городской Совет народных депутатов был распущен.

27 марта 1994 года состоялись первые после 1920 года выборы депутатов Городской Думы I созыва, в которую вошли 11 депутатов: А.М. Денисов, Н.И. Борисенко, А.И. Николаенко, А.В. Кучеренко, С.В. Коновалов, В.А. Цыганков, Н.Г. Безручко, В.А. Шутов, Л.Н. Демина, Н.З. Ходов, Ю.В. Стефанов. Председателем Городской Думы был избран Ю.В. Стефанов.

22 декабря 1996 года были проведены выборы Городской Думы II созыва. Депутаты избирались в количестве 11 человек по одномандатным избирательным округам сроком на четыре года. Ими стали А.М. Денисов, Д.В. Косырев, А. И. Николаенко, С.В. Коновалов, С.А. Бидаш, А.В. Кучеренко, Н.З. Ходов, Ю.В. Стефанов, Н.Н. Гущина, Н.Г. Безручко, В.А. Цыганков. Ю.В. Стефанов был повторно избран председателем Городской Думы.

И. Николаенко, С.В. Коновалов, С.А. Бидаш, А.В. Кучеренко, Н.З. Ходов, Ю.В. Стефанов, Н.Н. Гущина, Н.Г. Безручко, В.А. Цыганков. Ю.В. Стефанов был повторно избран председателем Городской Думы.

Городская Дума III созыва была избрана 24 декабря 2000 года на срок полномочий четыре года. Таганрожцы оказали доверие А.М. Денисову, Ю.Б. Иванову, С.В. Коновалову, В.М. Прокофьевой, А.В. Кучеренко, Л.А. Матусевичу, В.Л. Стаховскому, Ю.В. Стефанову, К.А. Семерикову, Н.И. Кобецу, В.А. Цыганкову. Председателем Городской Думы в третий раз был избран Ю.В. Стефанов, его заместителем – В.Л. Стаховский.

В октябре 2003 года был принят новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который определил правовую основу местного самоуправления, его полномочия, формы и принципы организации. В 2004 году Уставом города Таганрога согласно действующему законодательству был определён количественный состав представительного органа местного самоуправления — 25 человек.

19 декабря 2004 года состоялись выборы депутатов Городской Думы IV созыва. В состав депутатского корпуса вошли: А.А. Фролова, В.Н. Петрунин, Е.В. Сирота, Н.И. Сергеева, И.В. Третьяков, А.Н. Головин, С.В. Коновалов, В.М. Липало, А.А. Киселев, В.В. Селиванов, В.А. Шутов, Е.А. Артемова, Г.Н. Бондаренко, В.Л. Стаховский, В.П. Леонов, В.В. Балабанов, Ю.В. Стефанов, В.Ф. Мирошниченко, В.В. Лагунов, Н.Б. Гнездилова, К.А. Матыко, Т.В. Пестерева, Д.А. Ригерт, Н.И. Кобец, Н.А. Алентьев. Депутаты были избраны на четыре года. Председателем Городской Думы по выбору депутатов стал Ю.В. Стефанов, его заместителем — Е.А. Артёмова.

Городская Дума V созыва была избрана 1 марта 2009 года на срок полномочий пять лет в составе А.А. Фроловой, А.В. Иванищева, Е.В. Сироты, Н.И. Сергеевой, И.В. Третьякова, А.Н. Головина, С.В. Коновалова, В.М. Липало, В.Е. Якунина, В.В. Селиванова, И.А. Анищенко, Е.А. Артемовой, Г.А. Поляковой, В.Л. Стаховского, В.П. Леонова, В.В. Балабанова, Ю.

14 сентября 2014 года была избрана Городская Дума VI созыва на пятилетний срок полномочий в составе А.А. Фроловой, Ю.В. Кобзева, Е.В. Сироты, Е.В. Владыкина, И.В. Третьякова, В.В. Карагодина, В.Н. Гревцева, Г.А. Поляковой, И.А. Анищенко, В.В. Селиванова, О.Ю. Утесовой, А.И. Македона, В.Н. Лаптева, В.Л. Стаховского, А.В. Колесникова, А.В. Екушевского, Ю.В. Стефанова, В.А. Доценко, П.А. Спиридонова, И.Н. Титаренко, А.Ю. Полубоярова, Г.А. Бородина, Р.В. Корякина, Н.И. Кобеца, Ю.М. Гусева. Председателем Городской Думы был избран Ю.В. Стефанов, заместителем председателя — И.

В связи с досрочным прекращением полномочий мэра города Таганрога и переходом на новую систему формирования и деятельности органов местного самоуправления полномочия Ю.В. Стефанова в качестве председателя Городской Думы были досрочно прекращены 23 сентября 2016 года. В ходе заседания Городской Думы 14 октября 2016 года И.Н. Титаренко была избрана председателем Городской Думы — главой города Таганрога. Заместителем председателя Городской Думы 26 января 2017 года была избрана Г.А. Полякова.

10 сентября 2017 года в результате дополнительных выборов по одномандатным округам №2, №4 и №23 в состав депутатского корпуса вошли О.А. Тищенко, Ю.Б. Иванов и А.В. Стонога.

Выборы в Городскую Думу VII созыва состоялись 8 сентября 2019 года, срок полномочий депутатского корпуса – пять лет.

Земство | правительство России | Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полета на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые питают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Связанный контент

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

В Советском Союзе республиками управляли однопалатные Верховные Советы с депутатами, избираемыми сроком на 4 года. Также были назначены республиканские Президиумы, Совет Министров, Верховные Суды. Законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежала местным, областным и районным партийным организациям. Региональные партийные боссы контролировали все.

Также были назначены республиканские Президиумы, Совет Министров, Верховные Суды. Законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежала местным, областным и районным партийным организациям. Региональные партийные боссы контролировали все.

В Китае местное самоуправление состояло из народных советов, представители которых избирались на уровне коммун, районов и провинций. Но часто самыми влиятельными людьми были региональные партийные боссы, назначаемые национальным правительством. Коммунистическая партия сохраняла контроль по всей стране через сеть комитетов, которые контролировали управление местными органами власти, университетами, промышленностью, школами и армейскими частями страны. Этих комитетов были десятки тысяч, и практически каждый гражданин должен был отчитываться хотя бы перед одним. Местные чиновники обычно назначались высокопоставленными чиновниками и утверждались партийными комитетами.

Границы государств и регионов бывшего Советского Союза часто основывались больше на прихоти Сталина и Хрущева, чем на фактах истории, демографии и экономики. Система местного управления представляла собой сочетание централизма и федерализма с определенной степенью автономии, предоставленной местным органам власти. Иногда центральные лидеры не знали о том, что на самом деле происходит на местах по обычным каналам снизу вверх. За каждой провинцией, городом, поселком, префектурой и округом наблюдала параллельная группа местных лидеров и партийных чиновников. В деревнях и городах могли быть выборные главы и мэры, но они, как правило, назначались Коммунистической партией и в любом случае имели небольшую власть. Шоу заправляли окружные власти под надзором Пекина или Москвы. Они взимали налоги, обеспечивали соблюдение государственной политики и имели юрисдикцию над полицией, которая была уполномочена пресекать религиозную и политическую деятельность. В городах и провинциях самыми влиятельными руководителями были не мэры и губернаторы, а партийные секретари.

Система местного управления представляла собой сочетание централизма и федерализма с определенной степенью автономии, предоставленной местным органам власти. Иногда центральные лидеры не знали о том, что на самом деле происходит на местах по обычным каналам снизу вверх. За каждой провинцией, городом, поселком, префектурой и округом наблюдала параллельная группа местных лидеров и партийных чиновников. В деревнях и городах могли быть выборные главы и мэры, но они, как правило, назначались Коммунистической партией и в любом случае имели небольшую власть. Шоу заправляли окружные власти под надзором Пекина или Москвы. Они взимали налоги, обеспечивали соблюдение государственной политики и имели юрисдикцию над полицией, которая была уполномочена пресекать религиозную и политическую деятельность. В городах и провинциях самыми влиятельными руководителями были не мэры и губернаторы, а партийные секретари.

Коммунистическая система зависела от легионов полиции, местных партийных и правительственных чиновников, которые обеспечивали соблюдение политики Москвы и подавляли инакомыслие. Предполагалось, что местные органы власти будут контролироваться непосредственно Москвой, но на самом деле они чаще контролировались местными партийными чиновниками и в значительной степени были предоставлены сами себе в получении доходов и предоставлении услуг. Было приложено много усилий для сбора налогов, взяток и управления государственными компаниями для получения доходов.

Предполагалось, что местные органы власти будут контролироваться непосредственно Москвой, но на самом деле они чаще контролировались местными партийными чиновниками и в значительной степени были предоставлены сами себе в получении доходов и предоставлении услуг. Было приложено много усилий для сбора налогов, взяток и управления государственными компаниями для получения доходов.

Во многих деревнях местные вожди и лидеры часто пользовались наибольшей поддержкой населения. Им часто не позволяли занимать должности, потому что они не были членами коммунистической партии. Местные собрания назывались народными конгрессами. Как правило, они организовывались на уровне поселков и традиционно заполнялись членами, назначаемыми Коммунистической партией. Правительство графства часто подпадало под юрисдикцию правительств близлежащих городов, которые, в свою очередь, подчинялись правительствам провинций.

Сельские управы

В советское время власть должна была находиться в руках сельсовета. В действительности она обычно находилась в руках местного комитета коммунистической партии. В Китае деревенских старост часто выбирали открыто. Но реальная власть принадлежала партийному секретарю, который избирался каждые три года на закрытых заседаниях местных членов Коммунистической партии. Процесс отбора часто представлял собой упражнение по патронажу, которым манипулировали городские партийные чиновники, стоявшие на следующем уровне после деревни. На собраниях по отбору было мало разговоров о платформах и политике. Если местный чиновник произносил речь, восхваляя все, что сделал действующий секретарь партии, местные члены повторяли эти чувства в своих речах, и секретарь партии переизбирался. [Источник: Питер Хесслер, The New Yorker]

В действительности она обычно находилась в руках местного комитета коммунистической партии. В Китае деревенских старост часто выбирали открыто. Но реальная власть принадлежала партийному секретарю, который избирался каждые три года на закрытых заседаниях местных членов Коммунистической партии. Процесс отбора часто представлял собой упражнение по патронажу, которым манипулировали городские партийные чиновники, стоявшие на следующем уровне после деревни. На собраниях по отбору было мало разговоров о платформах и политике. Если местный чиновник произносил речь, восхваляя все, что сделал действующий секретарь партии, местные члены повторяли эти чувства в своих речах, и секретарь партии переизбирался. [Источник: Питер Хесслер, The New Yorker]

Деревенские органы власти обладали достаточной властью. Типичный сельский совет состоял из 18 мужчин и трех женщин-членов коммунистической партии. Те, кто обладал наибольшей властью, часто пользовались наибольшим уважением со стороны других и умели обращаться с высокопоставленными чиновниками. В сельской местности членство в партии может защитить индивидуальные интересы или предоставить возможности, которые иначе были бы невозможны. Люди в деревне, у которых были деловые интересы, часто присоединяются к партии, чтобы защитить эти интересы. Типичные деревенские встречи включали в себя сеансы самокритики и чтение длинных, наполненных жаргоном отрывков из правительственных документов.

В сельской местности членство в партии может защитить индивидуальные интересы или предоставить возможности, которые иначе были бы невозможны. Люди в деревне, у которых были деловые интересы, часто присоединяются к партии, чтобы защитить эти интересы. Типичные деревенские встречи включали в себя сеансы самокритики и чтение длинных, наполненных жаргоном отрывков из правительственных документов.

Местным чиновникам обычно давали голову, когда чиновники из Москвы совершали инспекционную поездку, и обычно у них было достаточно времени, чтобы нанести новые слои краски, заставить местных жителей вести себя как можно лучше и решить любые проблемы, для расследования которых приехали чиновники.

Районные комитеты

На местном уровне бюрократия коммунистической партии состояла из миллионов районных комитетов, которые должны были отчитываться перед вышестоящим уровнем, уличными или сельскими комитетами. В городах несколько уличных комитетов составляли районный комитет, который, в свою очередь, находился в ведении городской управы или областной управы. Все эти комитеты следовали руководящим принципам, изложенным национальным правительством. Чтобы держать своих членов в узде, местные комитеты часто прибегали к общественному давлению в форме фальшивой критики.

Все эти комитеты следовали руководящим принципам, изложенным национальным правительством. Чтобы держать своих членов в узде, местные комитеты часто прибегали к общественному давлению в форме фальшивой критики.

Районные комитеты в городских районах следили за тем, чтобы бедняки были накормлены, о стариках заботились, мелкие преступления привлекались к ответственности, соблюдалось право на одного ребенка и разрешались семейные споры. По большей части улицы в городах были безопасны.

Типичный районный комитет контролировал три квартала и насчитывал около 1000 домохозяйств. Лидер и его или около 30 «лидеров групп» отвечали за развешивание партийных пропагандистских плакатов, проведение еженедельных собраний местной партийной ячейки, на которых объявлялись новые правила и политика. Женщины на пенсии часто оставались на работе. Их иногда называли «детективами со связанными ногами» из-за их шаркающих ног и назойливого поведения. [Источник: Wall Street Journal]

Районы содержались в ведении «хозяев зданий» и их помощников, «сторожей у дверей», которые следили за тем, что происходит почти в каждом доме. Информаторы были повсюду. В Китае коммунистическая поговорка гласила: «Один китайских часов тысяча; тысяча китайцев смотрите один».

Информаторы были повсюду. В Китае коммунистическая поговорка гласила: «Один китайских часов тысяча; тысяча китайцев смотрите один».

Рабочие единицы

Большинству людей в коммунистическом обществе также приходилось подчиняться «общинным единицам» или «рабочим единицам» на своем рабочем месте, будь то фабрика, больница, коммуна или общественное В прежние времена эти организации контролировали почти все стороны жизни человека: выдавали продуктовые карточки, устраивали детские сады, давали билеты на поезд, выбирали, к каким врачам и больницам ходить, решали, кому достанется жилье, устанавливали заработной платы и набранных членов партии.Жизнь некоторых людей по-прежнему контролировалась рабочими подразделениями, но не так часто, как раньше9.0123

Рабочие подразделения часто были основными каналами распределения социальных пособий и осуществления социального контроля. Даже сегодня они хранят файлы на своих членов, и с ними часто приходилось консультироваться по личным вопросам, таким как поездки или дети, и они могли оказывать давление на людей, уменьшая заработную плату и бонусы, отказывая в продвижении по службе и переводах или полностью отказываясь от работы.

В прежние времена браки, разводы, беременность и контроль над рождаемостью контролировались рабочими подразделениями и районными комитетами. Чтобы пожениться, паре требовалось разрешение местного совета и письмо от работодателя о том, что человек не женат. В некоторых случаях работодатели использовали свои полномочия, чтобы вымогать взятки или требовать каких-либо уступок до подачи формы. В большинстве случаев работодатели предоставляли документы, но пары чувствовали себя неловко и смущались, спрашивая разрешения.

Районные комитеты и рабочие группы больше не существуют и не контролируют жизнь людей, как раньше. Их полномочия начали уменьшаться в 1980-х годах в сельских районах с быстрым распадом коммун и передачей земли и полномочий по принятию решений фермерам. Рабочие места в городах начали разрушаться в 1990-х годах, когда государственные предприятия начали разоряться, закрываться или реструктурироваться.

Там, где районные комитеты все еще существуют, их сотрудники получают около 250 долларов в месяц и выполняют такие обязанности, как помощь безработным в поиске работы, организация усилий по борьбе с преступностью, отслеживание детородных женщин и помощь супружеским парам в сохранении совместной жизни. Кое-где в настоящее время ведутся дискуссии о том, чтобы превратить районные комитеты в небольшие благотворительные организации и нанимать выпускников колледжей вместо женщин на пенсии.

Кое-где в настоящее время ведутся дискуссии о том, чтобы превратить районные комитеты в небольшие благотворительные организации и нанимать выпускников колледжей вместо женщин на пенсии.

Бюрократия в советское время

В советское время граждан контролировали с помощью сложной системы внутренних паспортов, информаторов и контрольно-пропускных пунктов. В советской системе доминировали «временщики, идеологи и некомпетентные». На заднем плане были какие-то способные люди. Они работали тихо и умело и поддерживали работоспособность системы. Они не пытались сильно выделяться из боязни разоблачить свое коммунистическое партийное начальство.

Текущие операции в стране контролировались Советом министров, огромным бюрократическим аппаратом, контролируемым Коммунистической партией и возглавляемым премьер-министром. Через него иерархия министерств и ведомств, Совет Министров осуществлял директивы Политбюро.

Высшим исполнительным органом был Совет министров, в состав которого входили премьер-министр и его заместители. Он также назначался Верховным Советом и состоял из председателя, трех первых заместителей председателя, восьми заместителей и около 70 представителей меньшинств или глав организаций министерского ранга. Его председателем был Премьер.

Он также назначался Верховным Советом и состоял из председателя, трех первых заместителей председателя, восьми заместителей и около 70 представителей меньшинств или глав организаций министерского ранга. Его председателем был Премьер.

Высшим административным органом был могущественный Совет министров. Он вносил предложения в Постоянный комитет Политбюро и заботился о повседневных делах страны. Это была огромная бюрократия, контролируемая Коммунистической партией и возглавляемая премьер-министром. Через свою иерархию министерств и ведомств Госсовет выполнял директивы Политбюро. Среди агентств были министерство правды и отдел пропаганды.

Участие в бюрократии было ограничено членами Коммунистической партии и возглавлялось партийной верхушкой. Она действовала при командной системе определенных рангов, называемой «номенклатурой», в которой каждый знал свое место, свою роль и то, что он должен был делать, думать и говорить. Бюрократы традиционно сопротивлялись изменениям, потому что во многих случаях изменение сделало бы их устаревшими и ненужными.

Кадры и номенклатура

Общие термины, используемые для описания членов коммунистов, включали «аппартчик», мелкий бюрократ; «кадры», группа или член группы сторонников коммунистов; и комиссар, кадровый офицер, ответственный за моральный дух и дисциплину. Слово «комиссар» использовалось для описания руководящих должностей в правительстве Ленина. Ленин и Сталин были председателями Совета Народных Комиссаров, эффективными руководителями Советского Союза. Троцкий был военным комиссаром

Номенклатура была системой коммунистической партии назначения надежных членов партии на ключевые посты в правительстве и других важных организациях. Он также относится к людям как к социальной группе. «Номенклатира» («Потерянные номинанты») представляла собой систему определенных чинов. Его часто использовали для описания партийной элиты советских времен, бюрократического класса. Новая «номенклатура» — это неофициальная сеть влиятельных бюрократов, бывших влиятельных партийцев и офицеров.

Чиновники-коммунисты были известны как кадры. В словаре Oxford University Press Dictionary кадр определяется как «небольшая группа людей, подготовленных для определенной цели или профессии». Старшие кадры в подавляющем большинстве состояли из мужчин. Система партийных и государственных кадров была грубым эквивалентом системы государственной службы во многих других странах. В странах термин «кадр» относился к государственному должностному лицу, занимающему ответственную или управленческую должность, обычно полный рабочий день, в партии и правительстве. Кадр не обязательно должен быть членом Коммунистической партии, хотя человек, занимающий ответственное положение, почти наверняка должен был быть членом партии». Источник: Библиотека Конгресса]

Каждый лидер практически любого уровня должен был быть назначен, одобрен или иным образом санкционирован Коммунистической партией. Цель амбициозных политиков и чиновников заключалась в том, чтобы завоевать место в ЦК, а это вело к губернаторству области или должности регионального партийного секретаря, чтобы в конечном итоге попасть в Политбюро. «Самым действенным инструментом» центральной власти было «право назначать и увольнять губернаторов, партийных секретарей и командующих региональными армиями». Сохранение власти часто было балансом между соперничающими фракциями. Коммунистический правитель должен быть первым среди равных. «Он не может просто издавать указы», — сказал один дипломат журналу Time. «он должен выстроить консенсус».

«Самым действенным инструментом» центральной власти было «право назначать и увольнять губернаторов, партийных секретарей и командующих региональными армиями». Сохранение власти часто было балансом между соперничающими фракциями. Коммунистический правитель должен быть первым среди равных. «Он не может просто издавать указы», — сказал один дипломат журналу Time. «он должен выстроить консенсус».

Согласно журналу Economist, «должностные лица Коммунистической партии функционируют как правящий класс. Они представляют собой самоизбранную группу, никому не подотчетную. Они контролируют правительство и промышленность, суды и парламенты». Разрешены выборы на «народных собраниях», если партия не возражает против кандидатов». оборонительной позиции при… столкновении с жителями Запада. Милосердный, ироничный, уклончивый, с отработанным риторическим искусством, подталкивающий, опровергающий, когда не было призыва к опровержению, отвечавший на вопросы вопросами, он больше фехтовал, чем участвовал в интервью». 0123

0123

Центральный организационный отдел и бюрократия коммунистической партии в Китае

Центральный организационный отдел был обширным и непрозрачным кадровым агентством партии. Эндрю Хиггинс написал в «Вашингтон пост»: «У него нет номера общественного телефона, и на огромном здании, которое он занимает, нет никакой вывески. Хранитель партийных личных дел, отдел занимается ключевыми кадровыми решениями не только в правительственной бюрократии, но и в бизнесе, СМИ, судебной системе и даже в академических кругах. Все его обсуждения секретны. [Источник: Эндрю Хиггинс, Washington Post, 25 июля 2010 г.]

Если бы такой орган существовал в Соединенных Штатах, писал Ричард МакГрегор в своей книге «Партия», он «контролировал бы назначение всего кабинета министров США, губернаторов штатов и их заместителей, мэров крупных городов, глав всех федеральные регулирующие органы, руководители GE, Exxon-Mobil, Wal-Mart и около пятидесяти оставшихся крупнейших компаний США, судьи Верховного суда, редакторы New York Times, Wall Street Journal и Washington Post , боссы телевизионных сетей и кабельных станций, президенты Йельского и Гарвардского и других крупных университетов, а также главы аналитических центров, таких как Брукингский институт и Фонд наследия». [Там же]

[Там же]

Внешняя политика в конечном итоге разрабатывается не министерством иностранных дел, а Центральной руководящей группой партии по иностранным делам, и что военные вопросы решает не министерство обороны, а Центральная военная комиссия партии. Эти и другие партийные группы встречаются тайно.

В «Партии» Макгрегор описал существование сети специальных телефонов, известных как «красные машины», которые стоят на столах самых важных членов партии. Подключенные к закрытой и зашифрованной системе связи, они представляют собой китайскую версию телефонов-вертушек, которые когда-то образовывали пуповину партийной власти на бескрайних просторах советской империи. Все правительства имеют свои собственные защищенные системы связи. Но китайская сеть связывает не только министров и высокопоставленных партийных аппаратчиков, но и руководителей крупнейших государственных компаний — бизнесменов, которые со стороны выглядят как образцы китайского посткоммунистического капитализма.

Местная администрация

Государственными учреждениями ниже национального уровня были местные собрания народных представителей — местные аналоги партийного съезда, чьи функции и полномочия осуществлялись их постоянными комитетами на уровне уезда и выше, когда съезды не заседали. Постоянный комитет состоял из председателя, заместителей председателя и членов. В собраниях народных представителей также были постоянные комитеты, которые стали участвовать в государственной политике, затрагивающей их районы, и их постоянные комитеты, а собрания народных представителей проводили собрания раз в два месяца для контроля за деятельностью правительства на уровне провинций. Пэн Чжэнь описал отношения между Постоянным комитетом и постоянными комитетами более низкого уровня в Китае как «отношения связи, а не лидерства». Далее он подчеркнул, что институт постоянных комиссий направлен на передачу власти нижестоящим уровням, чтобы использовать инициативу на местах для модернизации.

Постоянный комитет состоял из председателя, заместителей председателя и членов. В собраниях народных представителей также были постоянные комитеты, которые стали участвовать в государственной политике, затрагивающей их районы, и их постоянные комитеты, а собрания народных представителей проводили собрания раз в два месяца для контроля за деятельностью правительства на уровне провинций. Пэн Чжэнь описал отношения между Постоянным комитетом и постоянными комитетами более низкого уровня в Китае как «отношения связи, а не лидерства». Далее он подчеркнул, что институт постоянных комиссий направлен на передачу власти нижестоящим уровням, чтобы использовать инициативу на местах для модернизации.

Административным органом этих народных собраний было местное народное правительство. Его местные органы были созданы на трех уровнях: провинций, автономных районов и особых муниципалитетов; автономные префектуры, округа, автономные округа, города и муниципальные районы; и, в основе административной иерархии, административные города. Административные города заменили народные коммуны в качестве основного уровня управления.

Административные города заменили народные коммуны в качестве основного уровня управления.

Бюрократы традиционно сопротивлялись изменениям, потому что во многих случаях изменение делало их устаревшими и ненужными. Что касается бюрократической элиты Коммунистической партии, Джордж Йео, министр иностранных дел Сингапура, написал в Global Viewpoint: «При правильной работе бюрократия «была меритократической и проникнута глубоким чувством ответственности перед всей страной». Йео сказал Global Viewpoint , «Основные принципы бюрократической элиты, объединяющей всю страну, вряд ли изменятся. Слишком много государственных функций, влияющих на благосостояние страны в целом, требуют централизованной координации».

Поведение коммунистического бюрократа

Коммунистическая бюрократия функционировала в рамках жесткой иерархии и часто действовала в собственных интересах, не реагируя на потребности людей, которым она должна была служить. Это описывалось как «множество конкурирующих министерств и бюрократических уровней», определяемое «постоянными отвлечениями на межведомственное перекладывание ответственности и войны за сферы влияния».

Это не была меритократия. «Они часто продвигаются, используя «подставу, подхалимство, воровство и подхалимство» и преследуя свои корыстные цели. При системе покровительства чиновники получали назначения сверху в обмен на вознаграждение снизу. А люди, которые собирали налоги и другие платежи, оставляли часть себе» а остальные передавали начальству.0123

Бюрократы приложили немало усилий, чтобы убедиться, что они не допустили ошибок и не рассердили начальника. Чиновники высокого уровня принимали решения за кулисами, а кадры среднего звена выполняли решения. Один защитник окружающей среды сказал The New Yorker: «Во всех бюро все думали о том, как правильно сказать, чтобы угодить своему боссу. Вместо реальной информации много фейковой информации. Наконец, каждый заботится только о том, что он может получить для себя. Целью становится личное выживание».0123

Бюрократические препоны и бюрократия

Поскольку правовые кодексы часто были запутанными и противоречивыми, бюрократы могли интерпретировать их в соответствии со своими целями. Получение одобрения на что-то часто было поиском подходящего человека, обладающего авторитетом, непредубежденностью, желанием и волей, чтобы одобрить это. Один архитектор сказал New York Times: «Вы идете к одному человеку, который говорит «да», а затем другой человек говорит «нет». Мы были почти у цели, и этот человек умер от сердечного приступа, и нам пришлось начинать все сначала с новым человеком. Никто не хочет нести ответственность»

Получение одобрения на что-то часто было поиском подходящего человека, обладающего авторитетом, непредубежденностью, желанием и волей, чтобы одобрить это. Один архитектор сказал New York Times: «Вы идете к одному человеку, который говорит «да», а затем другой человек говорит «нет». Мы были почти у цели, и этот человек умер от сердечного приступа, и нам пришлось начинать все сначала с новым человеком. Никто не хочет нести ответственность»

Описывая попытку получить документ об утверждении запланированной встречи, консультант по маркетингу Майкл Диннер написал в International Herald Tribune: «Придя в правительственное учреждение, ваш помощник находит двух мужчин, женщину и комнату, полную тишины. Двое смотрели на разложенные на столах газеты, а третий глубоко затягивался сигаретой. Мужчины стоят лицом друг к другу за изношенными деревянными столами, заваленными бумагами. Вашему помощнику все еще нужно официальное разрешение на завтрашнюю встречу. В Китае это означает получить официальную «отсечку» ряда документов»9. 0123

0123

«Документы сначала отправляются номер два, который следит за тем, чтобы все бумаги были полными и правильными. Он накладывает свой отпечаток на стопку и направляет вашего помощника к женщине. Женщина делает свой собственный тщательный обзор и добавляет свою отбивную, прежде чем перенаправить вашего помощника к номеру один, члену партии. Номер Один наклоняется вперед, тушит сигарету и начинает читать. «Ты торопишься?», — спрашивает он, указывая вашему помощнику сесть на табурет у стола.

Для достижения успеха требовалось умение ориентироваться в запутанной путанице государственных органов — общегосударственных, провинциальных, городских, уездных и даже деревенских и районных — и иметь дело с определенной долей неясности и не задавать много ненужных вопросов, например, где пришли деньги.

Марк Магнье написал в Los Angeles Times: «Исполнительные власти говорят, что правительственные и партийные чиновники требуют платежей и злоупотребляют своими полномочиями для заключения контрактов и выдачи разрешений. Компании, которые занижают или иным образом злят чиновников, быстро понимают, что самая рутинная проверка может превратиться в кошмар. Хотя с наличными было просто, руководители говорили, что подарки в виде ваучеров в универмагах и ресторанах было труднее отследить, равно как и произведения искусства и акции, оплачиваемые «учебные» поездки, проституток или оплату обучения за границей детей чиновников».0123

Компании, которые занижают или иным образом злят чиновников, быстро понимают, что самая рутинная проверка может превратиться в кошмар. Хотя с наличными было просто, руководители говорили, что подарки в виде ваучеров в универмагах и ресторанах было труднее отследить, равно как и произведения искусства и акции, оплачиваемые «учебные» поездки, проституток или оплату обучения за границей детей чиновников».0123

Бюрократия и простые люди

В большинстве коммунистических стран от граждан во все времена требовалось иметь при себе удостоверения личности, которые содержали фотографию владельца, идентификационный номер, имя, пол, дату рождения и адреса, а также списки иждивенцев и родственников. Многие также указывали религию человека и содержали информацию о его трудовом стаже (включая причину, по которой человек потерял работу, если он был безработным).

Люди также имели вид на жительство, который давал им право жить в определенном месте. Без этого разрешения им грозило выселение не только из дома, но и из целого города. Бумаги и документы были нужны и для получения квартир, и получения продуктовых карточек и других предметов первой необходимости и льгот. Визы требовались во внутренних паспортах для поездки из одного города в другой; и когда они прибыли в пункт назначения, гости отеля должны были зарегистрироваться в полиции.

Бумаги и документы были нужны и для получения квартир, и получения продуктовых карточек и других предметов первой необходимости и льгот. Визы требовались во внутренних паспортах для поездки из одного города в другой; и когда они прибыли в пункт назначения, гости отеля должны были зарегистрироваться в полиции.

Простые вещи, такие как покупка билета на поезд или покупка мяса, могут превратиться в бюрократические кошмары. Разрешение и документы нужны были для самых элементарных вещей, и авторитетные люди неизбежно говорили: иди и повидайся с кем-нибудь еще.

Томас Хаммонд, профессор истории Университета Вирджинии, обнаружил, что даже достать книги из библиотеки было непростой задачей. Сначала ему нужно было разрешение на использование библиотеки, которую он хотел. Когда ему дали разрешение «в принципе», ему нужно было дать архивариусу время собрать свои материалы. Каждую неделю он ходил проверять книги, которые просил. Каждый раз ему говорили «через несколько дней». Через 3,5 месяца ему сказали прочитать несколько книг, которые он уже читал в Соединенных Штатах. Когда он вернулся домой в Вирджинию, в его почтовом ящике было письмо, в котором говорилось, что его книги готовы.¤

Когда он вернулся домой в Вирджинию, в его почтовом ящике было письмо, в котором говорилось, что его книги готовы.¤

Советское социальное обеспечение и социальное обеспечение

«Социальный зонтик» социалистической системы Советского Союза номинально гарантировал всем гражданам занятость, здравоохранение, уход за детьми, пенсии и всеобщее качественное образование. Он гарантировал всем еду, жилье и социальные пособия и съедал до 30 процентов государственного бюджета. Льготы были особенно хороши для людей, которые работали непосредственно на государство. Многие люди держались за низкооплачиваемую государственную работу после краха коммунизма не столько из-за зарплаты, сколько из-за льгот.

Система социального обеспечения государства с колыбели до могилы обеспечивала бесплатное образование, дешевое жилье, послешкольный отдых; гарантированные пожизненные рабочие места, пенсии, рабочие лагеря отдыха, бесплатная медицинская и стоматологическая помощь. Женщинам был предоставлен годовой оплачиваемый отпуск по беременности и родам, доступ к бесплатным детским садам и бесплатный аборт по требованию.

Правительство субсидирует театры и концерты; фабрики и больницы организуют экскурсии и поездки и предоставляют рабочим жилые дома, детские сады, спортивные стадионы, дома отдыха, детские летние лагеря, дома культуры, спортивные сооружения, санатории отдыха и реабилитации с вихревыми ваннами, массажами, иглоукалыванием, кислородными коктейлями. , и напитки, обогащенные глюкозой, витаминами и чистым кислородом. Частная благотворительность была запрещена в Советском Союзе, потому что государство должно было удовлетворить все потребности рабочих.

В советской системе социального обеспечения ни предпринимательство, ни трудолюбие не поощрялись. К 1980-м годам многие из более чем 200 миллионов граждан, охваченных этой системой, стали получать меньше пособий или пособий более низкого качества. Советские системы образования и здравоохранения, которые предлагали высококачественные услуги только политической, научной и культурной элите страны, были подорваны инфраструктурными и организационными недостатками, присущими таким централизованно планируемым системам.