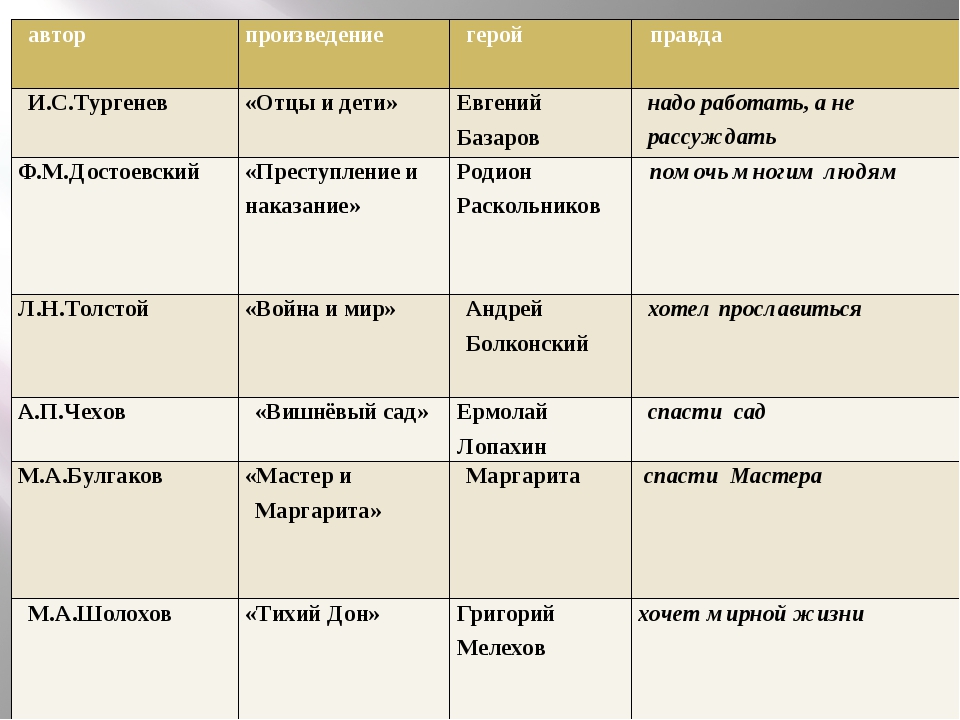

Анализ романа «Отцы и дети» (И. С. Тургенев)

Мастерство Тургенева — сжатость во времени, лаконичность, концентрация смысла, четкие психологические портреты, не нарочитое проповедование, а точная формулировка вопросов – все это лучшим образом выразилось в романе «Отцы и дети», написанном накануне отмены крепостного права, в момент раскола интеллигенции на две части: революционеров-разночинцев и аристократов-консерваторов. Многомудрый Литрекон в своем разборе книги выразил самое главное об идейно-тематическом многообразии работы.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Жанр и направление

- 3 Композиция

- 4 Смысл названия

- 5 Суть и конфликт

- 6 Главные герои и их характеристика

- 6.1 Система образов

- 6.2 Семья Кирсановых

- 6.3 Евгений Базаров

- 6.4 Анна Одинцова

- 7 Темы и проблемы

- 7.1 Противостояние поколений и сословий

- 7.2 Любовь

- 7.3 Дружба

- 7.4 Природа и пейзаж

- 7.

5 Нигилизм

5 Нигилизм - 7.6 Психологизм Тургенева

- 8 Главная мысль

- 9 Вывод

- 10 Критика

История создания

Кому посвящен роман? Как известно, он посвящается памяти В. Г. Белинского, известного литературного критика того времени. Это посвящение вовсе не случайно, ведь Виссарион Григорьевич был ярчайшим представителем нового сословия, которое громко заявило о себе в общественной и интеллектуальной жизни страны.

Борьбу двух сословий, положенную в основу романа «Отцы и дети», можно проследить на многих аспектах жизни писателя. «Современник», которым теперь владел Некрасов, раскололся на две части — радикально настроенных революционеров и приверженцев постепенных реформ. Добролюбов, представитель первых, был поддержан Некрасовым, что послужило причиной ухода Тургенева из редакции. Уход был эмоционально тяжелым, так как этот журнал был своеобразной трибуной для мыслящих людей того времени.

Тургенев отличался тем, что создавал образы крестьян и мещан, как глубоких и сложных личностей.

Молодой человек (человеку средних лет): В вас было содержание, но не было силы.

Человек средних лет: А в вас — сила без содержания.

Этот эпиграф к первой редакции позже был снят, так как из него понятно — последнее слово за дворянином. Это упрощает авторский замысел, делая его однобоким, хотя на самом деле Тургенев симпатизирует Базарову, он его любит и создает такой психологический портрет, чтобы и читатель в него влюбился. В характере Базарова отразились черты многих радикально-настроенных демократов того времени.

Замысел романа приходит Тургеневу в Англии, работа над ним идет в Париже, а завершается и издается он в России. Суммарно писатель работал над «Отцами и детьми» 2 года — с 1860-1862.

Стоит также обратить внимание на исторический фон. Именно в 1859 г, в мае Базаров и Кирсанов приезжают к отцу второго в имение. Это момент становления новой политической России — происходит раскол: либералы-дворяне и демократы-разночинцы. Это время болезненно пограничного, кризисного состояния общества. Вся Россия охвачена горячкой преобразований — никто не хочет казаться отставшим от новых течений.

В стране, особенно в деревне, царит экономический кризис — нищета, голодные крестьяне, разруха. Такие картины родного края предстают перед Аркадием сразу по приезде в имение отца. Вскоре мы узнаем, что дела с хозяйством у Кирсановых обстоят плохо.

В 1861 отменят крепостное право. Получается, век дворянства — в прошлом? Их «песенка спета», как говорит Базаров? Да! И автор подтверждает это фразой:

Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. (Из письма Случевскому)

Тургенев прямо не высказывает свою позицию в тексте, вместо этого он предлагает «сливкам» двух сословий обосновывать и защищать свои позиции.

Жанр и направление

Жанр: роман, изначально задуманный, как повесть. От повести там действительно много — сосредоточение действия вокруг одного героя, выделение кульминационных моментов содержания, концентрированность содержания, сжатость во времени — все действие умещается в 2 месяца.

Направление: критический реализм. Своеобразие направления в том, что огромное влияние уделено внутреннего миру человека, развивающемуся в обществе. Мы можем проследить эволюцию героев, подверженных новым веяниям.

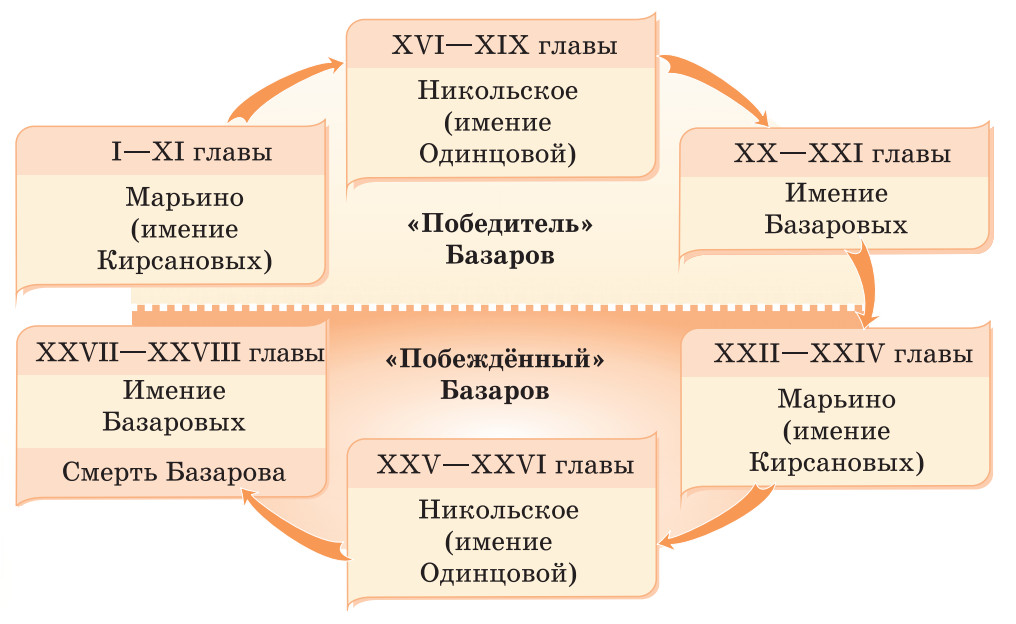

Композиция

В основе композиции романа — антитеза. По принципу контраста показаны отношения Базарова и Павла Петровича, Аркадия и Базарова, братьев Кирсановых, Базарова и других «прогрессистов», мира дворянства и мира чиновничества и т. д.

Экспозицией романа служат картины России, видимые Аркадием по возвращению из Петербурга. Автор сразу помещает читателя в среду того времени, что помогает нам понять контекст произведения, его исторический фон. Этот художественный прием уже дает нам понять, старый мир, несмотря на авторитетность, не справляется с насущными проблемами России, поэтому на смену ему грядет новая сила.

Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках.

В композиционном плане роман делится на 3 части — изложение взглядов, проверка на прочность, смерть:

- Первая часть — знакомство антагонистов — Базарова и Павла Петровича. Благодаря точности тургеневских портретов и концентрации внимания на маленьких жестах, мы сразу пониманием их отношение друг другу, а позже они делятся своими мнениями, и мы понимаем — Базаров грубоватый нигилист, Павел Петрович — аристократ.

- Вторая часть — проверка идей героев на прочность. Любовь, дружба, отношения с семьей. Выдержит ли нигилизм Базарова все эти испытания?

- Третья часть — подведение итогов. Приятели возвращаются в деревню отца, где окончательно отдаляются друг от друга. Базаров остается один.

Особенности композиции являются наследством от русской литературной традиции. От Гоголя в романе некая закольцованность передвижений героев. Из Марьина, имения Кирсановых, они отправляются в Никольское к Одинцовой, затем в имение отца Базарова.

Смысл названия

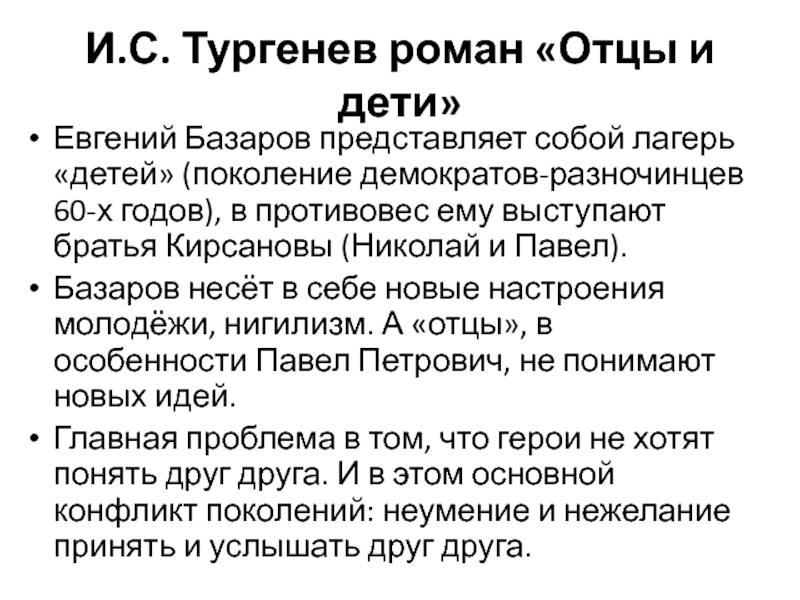

Почему автор назвал свой роман именно так? Выше мы еще ни слова не сказали о буквальном противостояние отцов и детей, то есть младшего поколения и старшего, хотя это вопрос вечный. Младшее поколение волей-неволей отрицает старшее. Таков закон отрицания отрицания. То есть когда придет третье поколение, оно будет усовершенствованным первым. В романе отцы — Кирсановы и Базаровы старшие, дети — Аркадий и Евгений Базаров. Это частный конфликт, представленный разногласиями Кирсановых и Базарова.

Однако частный конфликт перетекает в конфликт глобальный. Конфликт двух сословий, где отцами представлено дворянство, а детьми — разночинцы. Герои остаются те же, но они изображены на большом фоне второстепенных персонажей. Одинцова с сестрой Катей, Колязин, Кукшина — дворяне, Ситников — разночинец. Но автор позволяет именно сливкам двух сословий защищать свои интересы: «Если таковы сливки, то каково же молоко?». Это действительно прослеживается в тексте, Базаров — сливки, а вот Ситников уже — молоко. Такие же дела с Кирсановыми-старшими и Кукшиной.

Одинцова с сестрой Катей, Колязин, Кукшина — дворяне, Ситников — разночинец. Но автор позволяет именно сливкам двух сословий защищать свои интересы: «Если таковы сливки, то каково же молоко?». Это действительно прослеживается в тексте, Базаров — сливки, а вот Ситников уже — молоко. Такие же дела с Кирсановыми-старшими и Кукшиной.

Таким образом, название романа двойственно и, удивительным образом, отражает сразу 2 смысла. Конфликт поколений и конфликт сословий. Таков смысл заглавия, данного Тургеневым.

Суть и конфликт

Выше мы выяснили, что конфликт имеет два аспекта — борьба поколений и борьба сословий. Примечательно и замечательно то, что представлена борьба двух поколений внутри каждого сословия.

Сравним два сословия на примере старшего поколения. Тут явно проигрывают родители Базарова, уступая место старшим Кирсановым. Дворянство в дамках.

Теперь сравним младшее поколение — тут однозначно разночинец Базаров превосходит всех молодых представителей дворянства — Аркадий проигрывает ему в мужестве, уме и стойкости позиций. Кукшина вообще дана как некий карикатурный образ, чтобы подчеркнуть несостоятельность нигилистических идей в современном обществе.

Кукшина вообще дана как некий карикатурный образ, чтобы подчеркнуть несостоятельность нигилистических идей в современном обществе.

Отнюдь не последнюю роль играет внутренний конфликт Базарова. Некоторые литературоведы, например, Дмитрий Быков, вообще ставят этот конфликт на первое место. Действительно, как мы видим по композиции, проверке идей Базарова на прочность выделена целая вторая часть романа, а в третьей части мы и вовсе наблюдаем в основном за жизнью Евгения. После твердой уверенности в своих идеях, герой встречается с Одинцовой, где уже считает, что, может быть, правда «каждый человек – загадка», затем начинает заниматься самокопанием, потом он уже лучше понимает Павла Петровича, а затем Базаров умирает. Нигилизм не выдержал.

«Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель» — пишет Тургенев.

Главные герои и их характеристика

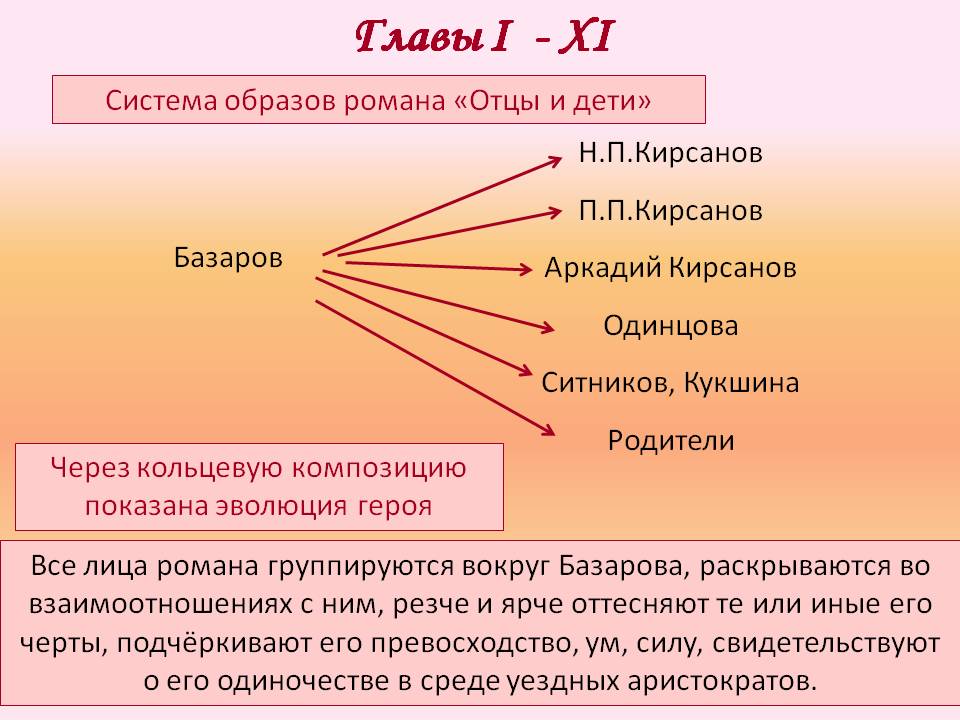

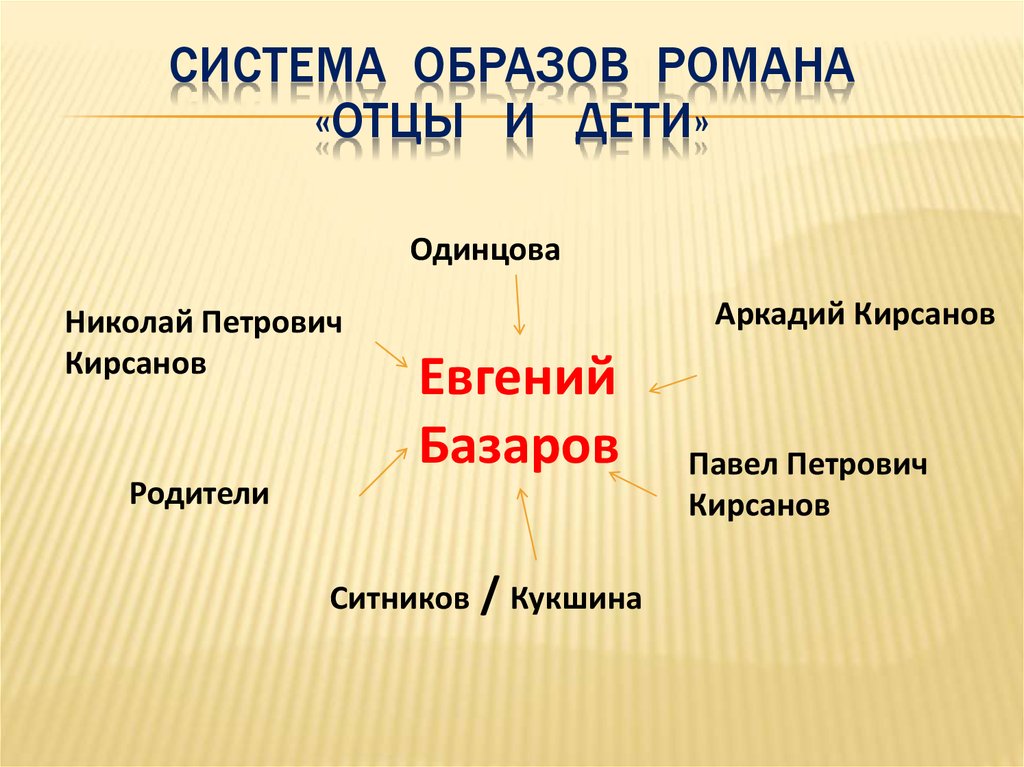

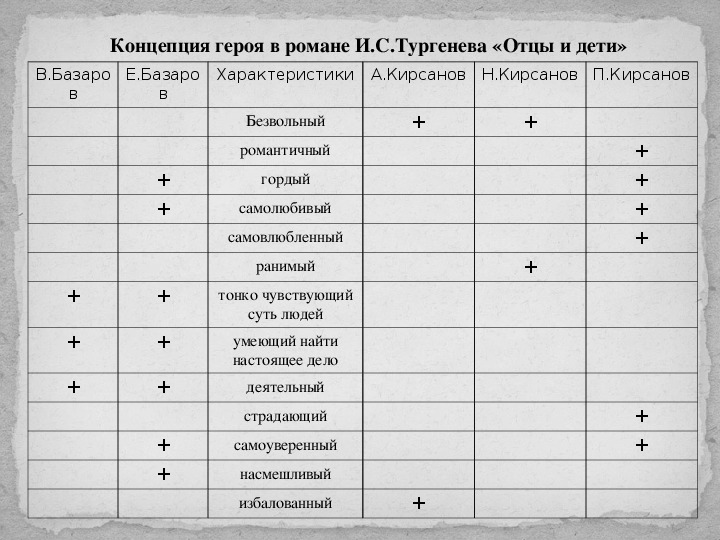

Система образов

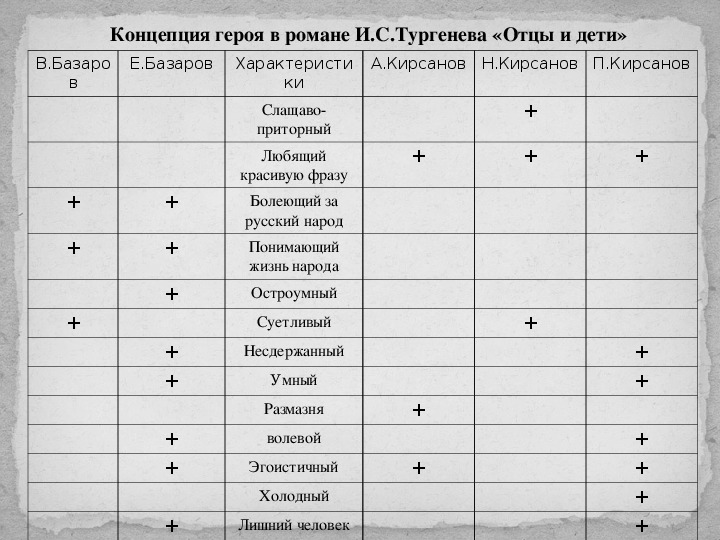

Система образов в романе построена на антитезе. Противопоставление отцов и детей, дворянства и разночинцев. Автор сталкивает героев в разных ситуациях, чтобы проверить их взгляды на прочность. Также в системе образов есть второстепенные персонажи, которые служат карикатурой, как бы кривым зеркалом персонажей главных. Например, Кукшина и Ситников – показатель несостоятельности идей Базарова, их опошленный вид.

Противопоставление отцов и детей, дворянства и разночинцев. Автор сталкивает героев в разных ситуациях, чтобы проверить их взгляды на прочность. Также в системе образов есть второстепенные персонажи, которые служат карикатурой, как бы кривым зеркалом персонажей главных. Например, Кукшина и Ситников – показатель несостоятельности идей Базарова, их опошленный вид.

- К отцам относятся: Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы, Василий Иванович и Арина Власьевна Базаровы

- К детям относятся: Базаров, Аркадий, Ситников, Одинцова и сестра Катя, Кукшина.

- К дворянам относятся: братья Кирсановы, Одинцова, Кукшина, Аркадий.

- К разночинцам: Базаров, Ситников, родители Базарова.

Семья Кирсановых

Изображение дворянской семьи привычно для романов Тургенева. Писатель сам выходец из дворянства, он симпатизирует Кирсановым, хоть и пишет о них с легкой иронией. Он знает их привычки, манеры, чувства. Он их любит, пусть и считает не передовым классом современного общества. Ключевая деталь — в романе представлены лучшие дворяне, как, собственно, и лучшие разночинцы.

Ключевая деталь — в романе представлены лучшие дворяне, как, собственно, и лучшие разночинцы.

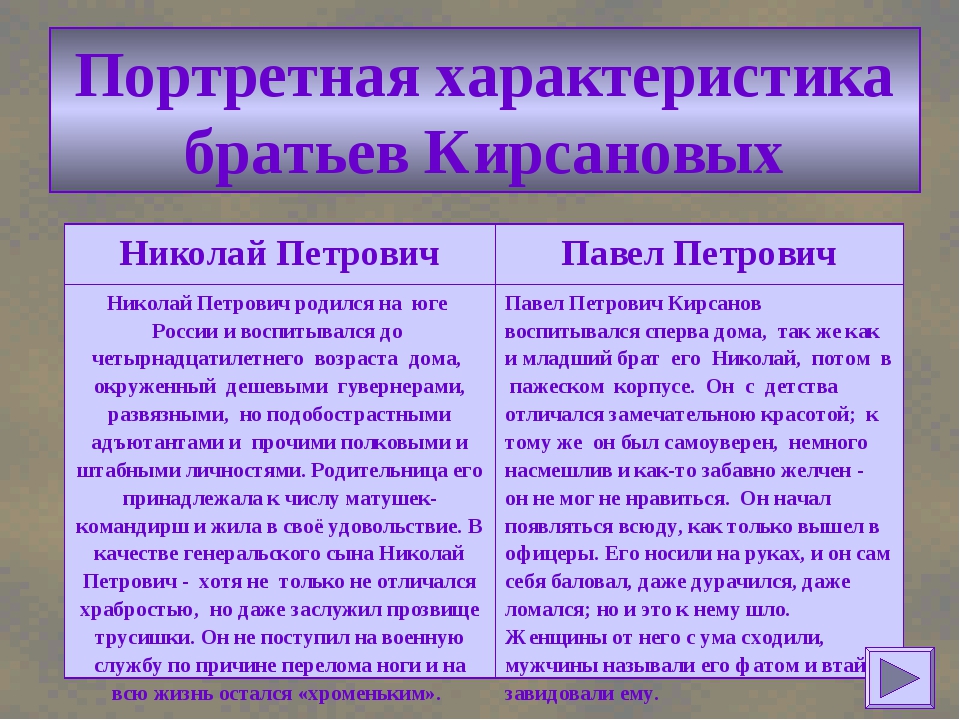

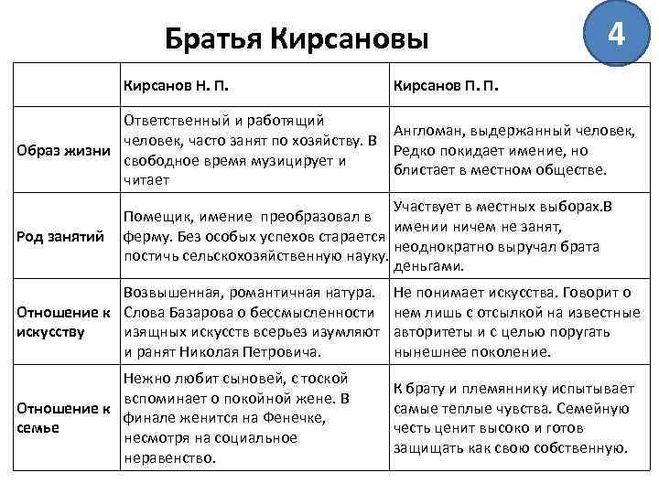

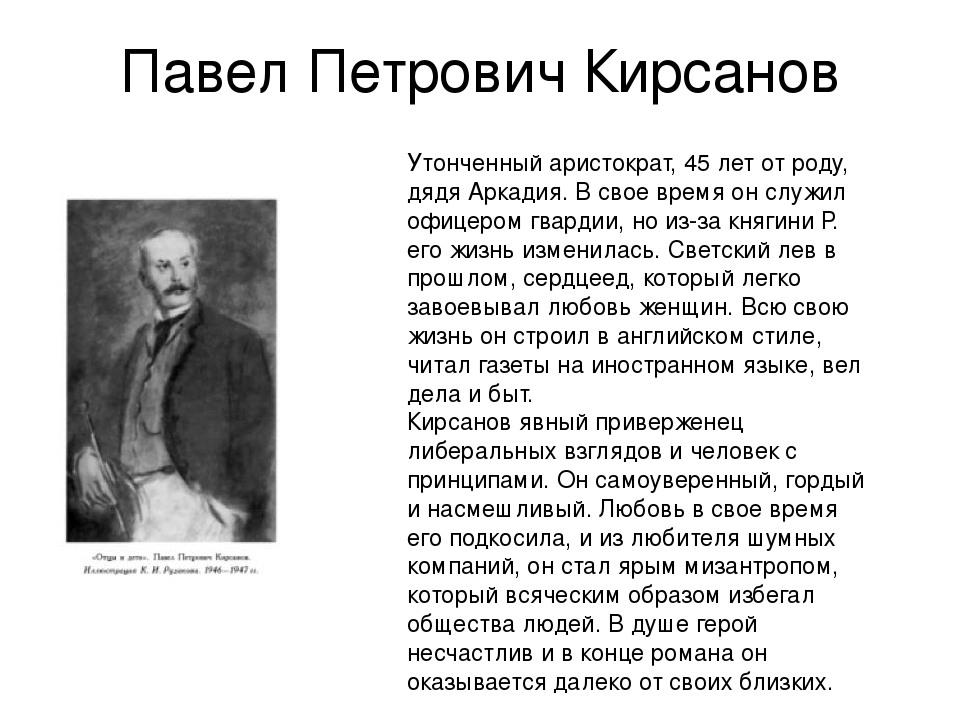

Павел Петрович — аристократ, «светский лев», твердая и надменная натура. Он весь составлен из принципов, «принсипов», как сказал бы сам Павел Петрович. Он честен и справедлив, практичен и имеет высокое чувство собственного достоинства. Он никогда не позволил бы себе связи с женщиной из низшего сословия, поэтому Николаю Петровичу так сложно признаться брату в чувствах к Фенечке. Павел Петрович — отнюдь не главный носитель дворянской культуры (эта роль отводится Николаю Петровичу), он носитель европейской цивилизации, ему чужды нравы простого люда, а весь его патриотизм достаточно поверхностен (уезжая за границу, он, например, приобретает пепельницу в виде лаптя). Огромную роль в его жизни сыграла любовь к Княгине Р, ради нее он пожертвовал карьерой, а после разрыва с ней, чувствовал себя полностью опустошенным.

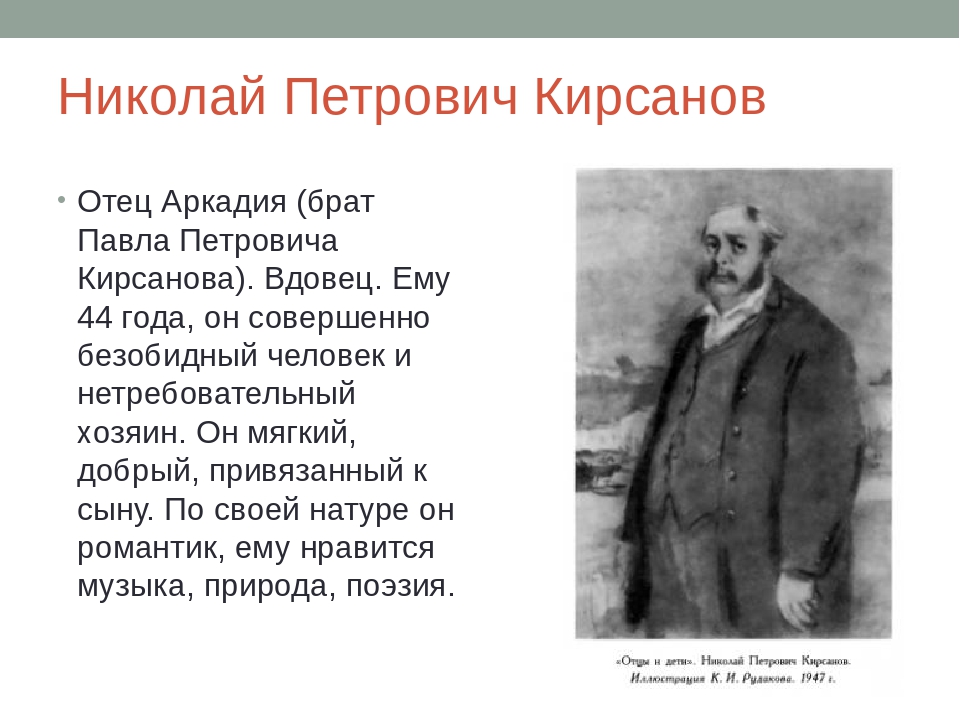

Николай Петрович — самый лиричный из всех персонажей, добродушный, мягкий. Эстет, любящий Гёте, Пушкина, Шиллера, играющий на виолончели и фортепиано, ценящий природу — он вызывает симпатию и у писателя, и у читателя. Что до его портрета, он был «хроменький», с приятными, немного грустными глазами. Даже в свои 44 года он иногда краснеет и много стыдится. Он – главный представитель дворянской культуры, именно он занимается земледелием, общается с народом, но дела у него не клеятся — он совершенно непрактичен. Сирень и акации, которыми Николай Петрович мечтает засадить свой новый дом, самые романтичные цветы, широко используемые для изображения дворянской усадьбы в русской литературе. Николая Петровича ждет в романе то самое простое счастье — семейная жизнь с дочерью экономки Фенечкой. Он долго скорбел по своей жене и не мог изменить ее памяти, но, заручившись поддержкой сына, а вскоре и брата, женится на Фенечке.

Эстет, любящий Гёте, Пушкина, Шиллера, играющий на виолончели и фортепиано, ценящий природу — он вызывает симпатию и у писателя, и у читателя. Что до его портрета, он был «хроменький», с приятными, немного грустными глазами. Даже в свои 44 года он иногда краснеет и много стыдится. Он – главный представитель дворянской культуры, именно он занимается земледелием, общается с народом, но дела у него не клеятся — он совершенно непрактичен. Сирень и акации, которыми Николай Петрович мечтает засадить свой новый дом, самые романтичные цветы, широко используемые для изображения дворянской усадьбы в русской литературе. Николая Петровича ждет в романе то самое простое счастье — семейная жизнь с дочерью экономки Фенечкой. Он долго скорбел по своей жене и не мог изменить ее памяти, но, заручившись поддержкой сына, а вскоре и брата, женится на Фенечке.

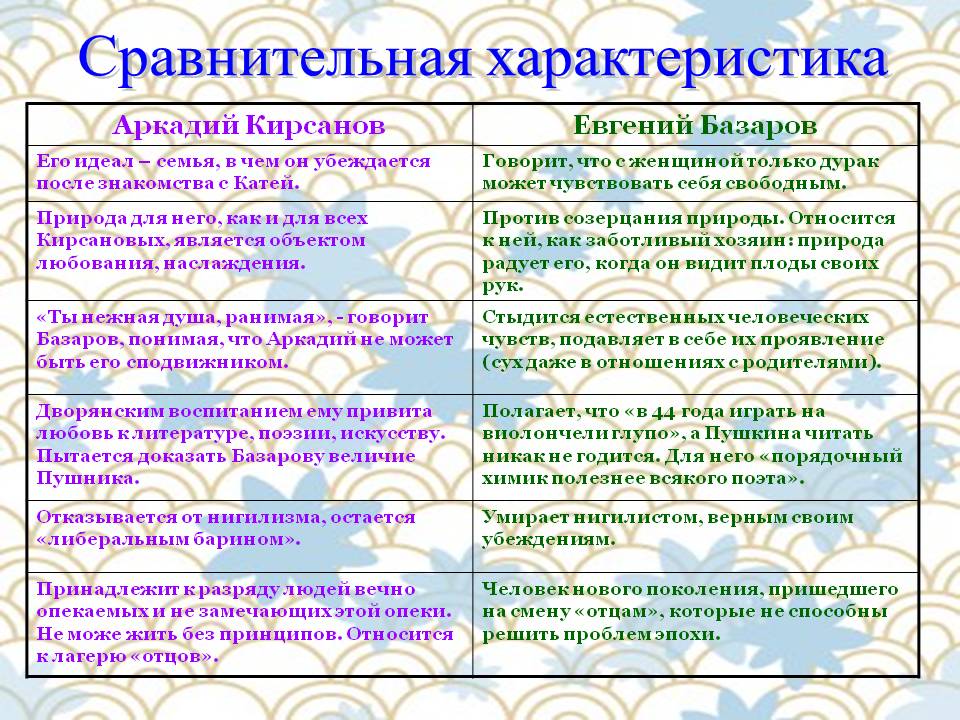

Аркадий Кирсанов. Молодой Аркадий похож на своего отца. Он сентиментален, добр, романтичен. Тонкая душа его любит природу и искусство. Он имеет достаточно быстрый ум, не твердый, но гармоничный характер. Аркадий очень быстро поддается влиянию Базарова, но потом понимает – он совсем не нигилист. Подумать только, он даже верит в брак.

Он имеет достаточно быстрый ум, не твердый, но гармоничный характер. Аркадий очень быстро поддается влиянию Базарова, но потом понимает – он совсем не нигилист. Подумать только, он даже верит в брак.

«Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал» — говорит ему Базаров.

Аркадия ждёт такое же просто семейное счастье, как и его отца. Они поженятся с Катей в один день вместе с Николаем Петровичем и Фенечкой.

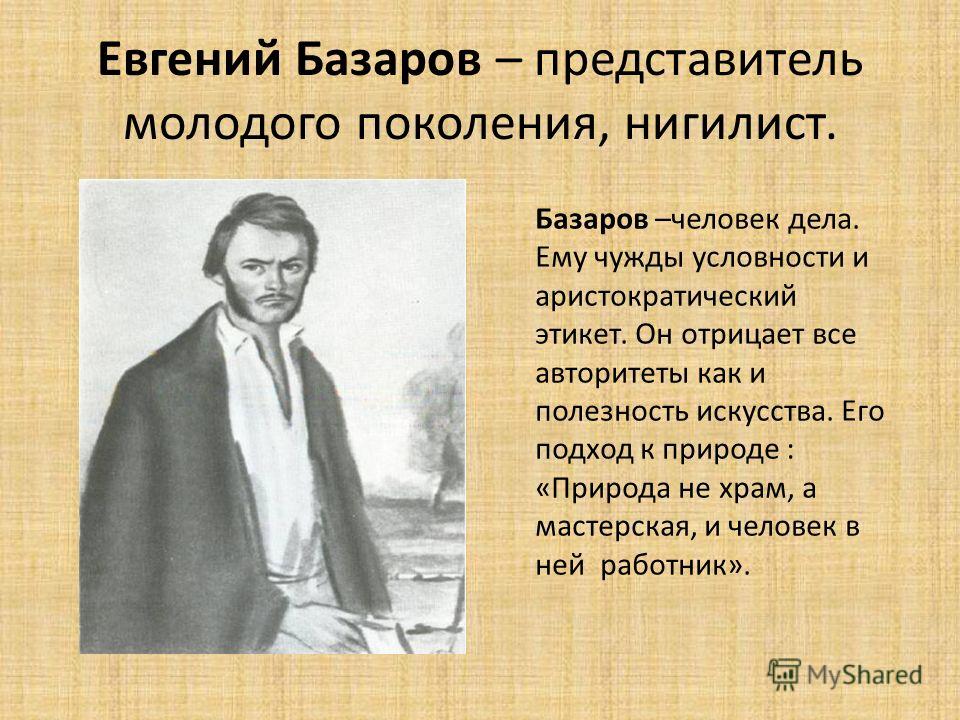

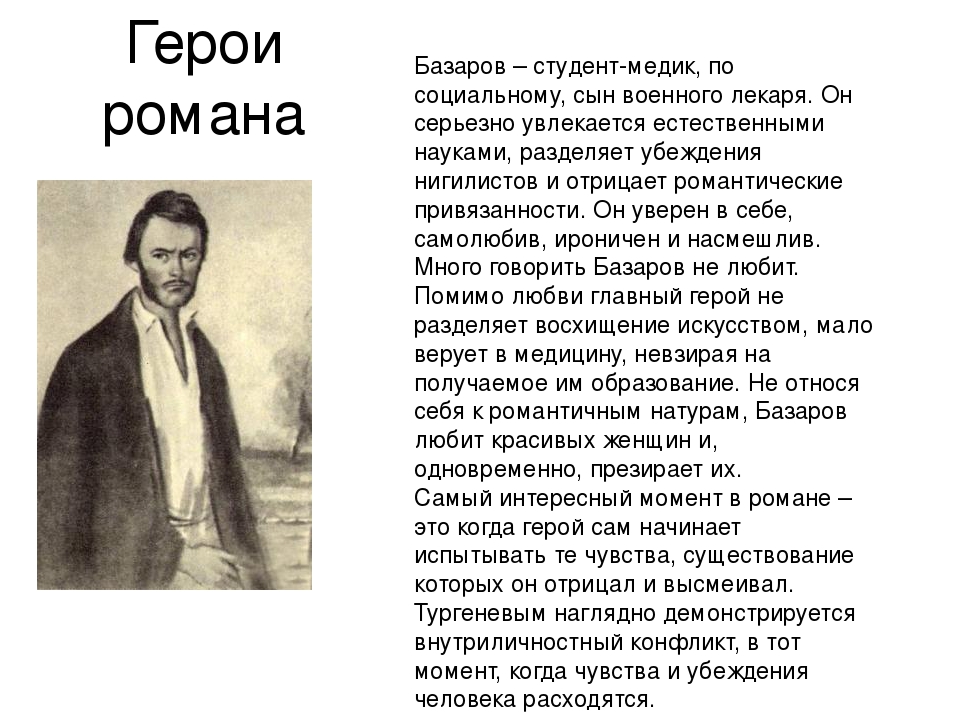

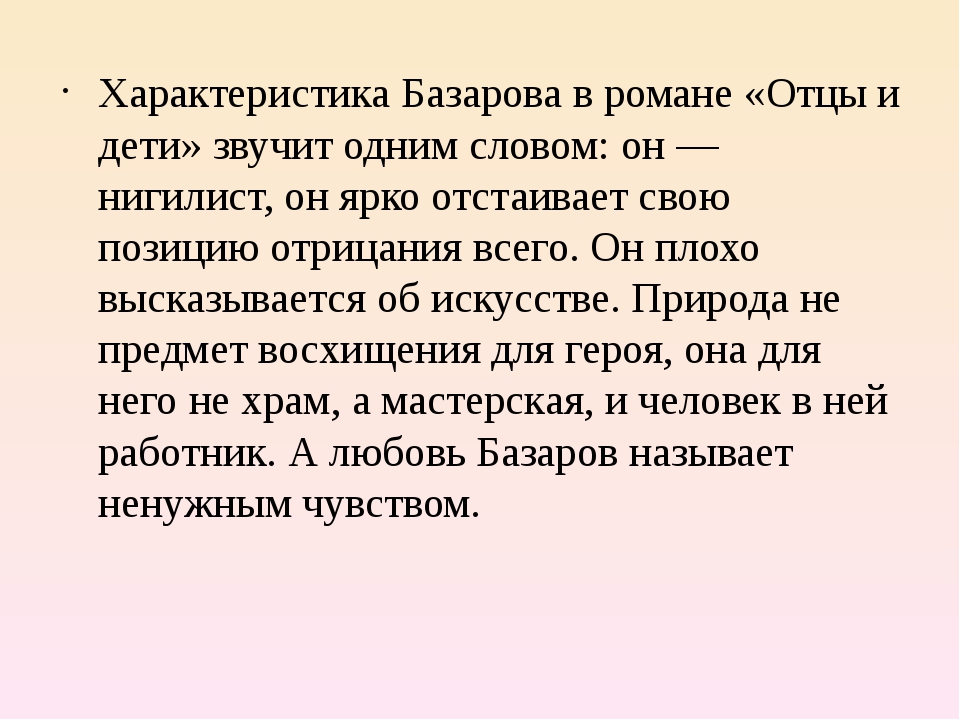

Евгений Базаров

Прежде они были просто болванами, а теперь они вдруг стали нигилисты.

Философия Базарова, смелая и страшная, отрицающая все на своём пути, и название ей – нигилизм. Он отрицает любые принципы, устои, традиции, авторитеты, общественное мнение. Любовь между мужчиной и женщиной — физиология; культура, религия, философия – «романтизм, чепуха, гниль, художество»; человек — биологический организм и только.

Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Отдельно поговорим о нигилизме Базарова в проблематике романа.

Прототип Базарова – молодой провинциальный врач, как-то встретившийся Тургеневу. В нем писатель увидел едва нарождавшийся нигилизм.

Что до характера Базарова, он мужественен, полон «грубой монгольской силы», энергичен и твёрд характером. Он деятелен и готов бороться, правда, вся проблема его в том, что он не знает, за что бороться, сначала он «место расчищает». Он произносит эту фразу в ответ на кирсановское:

Вы все отрицаете или, выражаясь точнее, все разрушаете. Да ведь надобно же и строить.

Базаров всегда оппонент, его не волнует мнение других. В спорах с Павлом Петровичем он всегда спокоен, в то время как противник нервничает.

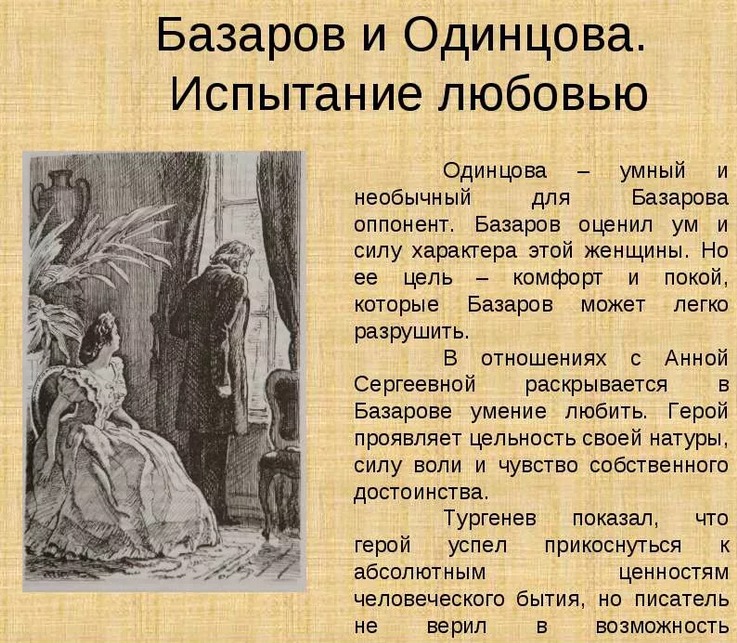

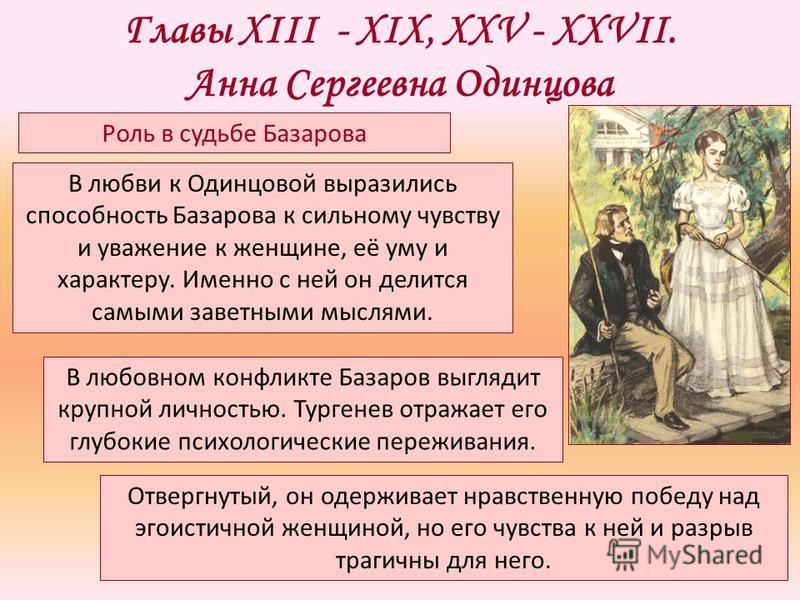

Анна Одинцова

Этот персонаж удивительным образом совмещает в себе аристократическое начало и суровый жизненный опыт, внешнюю красоту и пытливый ум. Она была холодна и спокойна, полна какой-то таинственной силы. Даже Базаров, нигилист, спустя месяц знакомства произносит:

Может быть, точно, всякий человек – загадка.

Да хотя вы, например.

Именно Анна Сергеевна показывает Базарову, что «чувства связывают не менее крепко, чем насилие и диктат».

Темы и проблемы

Темы и проблемы романа определяются конфликтами, соответственно, в романе 2 основные темы и в то же время проблемы — тема поколений и тема сословных различий, на них строится и достаточно объемная проблематика романа.

Противостояние поколений и сословий

Тема поколений и проблема непонимания отцов и детей. Они отражены даже в заглавии романа. Новое поколение неизменно отрицает старое, таков закон жизни, и это мастерски отражено в романе. На долю любого поколения выпадают новые идеи, которые в основном поддерживаются молодыми. В романе особенно острый момент — 1860 год, время настоящего раскола общества, где не только отцы не понимают детей, но и вообще никто никого до конца не понимает. Классическая ситуация в борьбе поколений — одни за устои и принципы, другие за революцию и новшества. Показательны тут 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Показательны тут 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Тема сословных различий и проблема их столкновения. Глобальный конфликт романа — сословные различия. Это показано даже через описания одежды, портреты и речь, подробнее об этом поговорим под заголовком «Психологизм романа». Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антагонисты. Аристократ-либерал и разночинец-демократ. Один выступает за постепенные реформы, второй за срочные меры. Однако нет у Базарова никакой программы, что отличает его от тогдашних народников, он не революционер в политическом смысле этого слова. Его политическая позиция достаточно расплывчата и лишь наполнена ненавистью к режиму. Проблема же Кирсанова в закостенелости и нежелании рушить стереотипы в своей голове. Дворянство имеет преимущества — благородство, ум, опыт, но не имеет того стремления к справедливости, которое есть у демократов.

Павел Петрович Кирсанов и Базаров — антагонисты. Аристократ-либерал и разночинец-демократ. Один выступает за постепенные реформы, второй за срочные меры. Однако нет у Базарова никакой программы, что отличает его от тогдашних народников, он не революционер в политическом смысле этого слова. Его политическая позиция достаточно расплывчата и лишь наполнена ненавистью к режиму. Проблема же Кирсанова в закостенелости и нежелании рушить стереотипы в своей голове. Дворянство имеет преимущества — благородство, ум, опыт, но не имеет того стремления к справедливости, которое есть у демократов.

Социально-нравственные темы и проблемы тоже представлены в романе.

Любовь

Любовь — одно из жизненных испытаний, которые выпали Базарову на втором событийном кругу романа. Поначалу он не принимает любовь, отрицает смысл брака, считает чувства между мужчиной и женщиной лишь физиологической потребностью. Но именно чувства к Анне Сергеевне буквально рушат всю его жизненную концепцию. Он понимает, что жизнь устроена намного сложнее, чем он себе представляет, он обнаруживает в себе тот самый пресловутый «романтизм». Познакомившись с Одинцовой, он готов отказаться от одиночества, сбежать от него и полностью отдаться любви. Однако он получает отказ, но не унижается перед возлюбленной и уезжает. Действительно, Базаров не мог быть счастлив в любви и браке, это означало бы отказ от нигилизма, от движущей силы его личности. Но неразделенная любовь разрушает Евгения изнутри, он начинает копаться в себе, и этот глубокий самоанализ вводит его в депрессию. Перед смертью он все же просит визита Одинцовой, любовь умирает с ним.

Познакомившись с Одинцовой, он готов отказаться от одиночества, сбежать от него и полностью отдаться любви. Однако он получает отказ, но не унижается перед возлюбленной и уезжает. Действительно, Базаров не мог быть счастлив в любви и браке, это означало бы отказ от нигилизма, от движущей силы его личности. Но неразделенная любовь разрушает Евгения изнутри, он начинает копаться в себе, и этот глубокий самоанализ вводит его в депрессию. Перед смертью он все же просит визита Одинцовой, любовь умирает с ним.

Печальная, разрушающая любовь играет ключевую роль в жизни Павла Петровича, ради любви он пожертвовал и карьерой, и статусом. Уход его возлюбленной Княгини Р — главная жизненная драма Кирсанова, после разрыва он «уже не мог попасть в прежнюю колею».

Счастливая любовь, конечно же, тоже присутствует в романе. Николай Петрович был счастлив в браке, а, овдовев, долго не мог предать память жены и заново жениться. Однако, встретив Фенечку, несмотря на различия положений в обществе, женится на ней и остается счастлив в браке. Тоже семейное счастье ждет и его сына. Аркадий влюбляются в Катю, сестру Одинцовой. Они оба — романтические, возвышенные личности, любящие природу и музыку. Отец и сын сыграли свадьбы в один день.

Тоже семейное счастье ждет и его сына. Аркадий влюбляются в Катю, сестру Одинцовой. Они оба — романтические, возвышенные личности, любящие природу и музыку. Отец и сын сыграли свадьбы в один день.

Дружба

Множественные сочинения, написанные на тему дружбы между Базаровым и Кирсановым, априори не имеют смысла. Базаров, как нигилист, отрицает само понятие дружбы. Их отношения можно назвать приятельскими, не более. Изначально их общение было обречено на крах, Аркадий «чуть не молится» на Базарова, но в душе он совсем не нигилист. Разрыв их интересов и характеров вскоре приводит и к окончательному разрыву между приятелями. «Он хищный, а мы с вами ручные» — подводит итог Катя.

Природа и пейзаж

Природа — могущественная сила, символ вечности. Последняя сцена романа, могила Базарова с растущими на ней цветами олицетворяет всю мелочность человека перед вечностью. Природа имеет такую силу, которой не может обладать ни один живой организм, в ней растворяются все конфликты человечества.

Примечательно то, что те герои, которых очаровывала магическая сила природы, которые понимали ее красоту, обретают истинное счастье.

Пейзажи романа, в основном — картины обнищавшей деревни. Изображение села с его голодными мужичками и жадно пожирающими траву коровами, присутствует еще в экспозиции. Это помогает погрузить читателя в атмосферу того времени.

Нигилизм

Если личностный конфликт Базарова мы ставим на первое место, как делают это некоторые литературоведы, то и проблема нигилизма выходит на первый план. Мы уже выяснили, что нигилист не признает авторитетов и ни с кем не считается. Но свое то мнение у него есть? Проследим это на диалогах героев.

«В России нет ни одного гражданского постановления, которое не заслуживало бы критики» — декларирует Базаров. Но сталинское «критикуешь-предлагай» не работает в случае с ним. Мы можем лишь догадываться, есть ли у него реальные политические планы, потому что эта сторона жизни Евгения намеренно не освещена.

Предметом гордости для Базарова является то, что «его дед землю пахал». Он чувствует себя близким народу, по крайней мере, ближе, чем европейский Павел Петрович. Он, кстати, отмечает, что патриархальность России и религиозность – несомненные плюсы. Базаров другого мнения. И ту, и другую, вслед за Пушкиным, надо сбросить с Парохода современности!

Он чувствует себя близким народу, по крайней мере, ближе, чем европейский Павел Петрович. Он, кстати, отмечает, что патриархальность России и религиозность – несомненные плюсы. Базаров другого мнения. И ту, и другую, вслед за Пушкиным, надо сбросить с Парохода современности!

Психологизм Тургенева

Внешность героев в романах Тургенева играет огромную роль при создании образа персонажа. Он каждому буквально рисует психологический портрет из отличительных внешних черт, одежды, жестов, мимики.

Смотрите, как он описывает Базарова в самом начале романа, когда читатель с ним ещё не знаком:

Длинное и худое лицо, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, большими зеленоватыми глазами. .<. .> спокойная улыбка, тонкие губы..

Плебейское происхождение (длинное и худое лицо) вкупе со спокойной улыбкой и хищными зелёными глазами и заострённым носом – больше нам и не надо ничего знать о Базарове. Одет он был в какой-то балахон, что говорит о его безразличии к внешнему виду.

Теперь очередь его антагониста, Павла Петровича. Его черты лица правильные, тонкие, четкие, с невероятными глазами. Он являл собой воплощение породистости. Описанию одежды отведено много букв – это важно, потому что это важно для Кирсанова. Одет он (в деревне!) в английский костюм – что символизирует хороший вкус и аристократизм в крови.

Речь героев характеризует их не хуже портретов и свидетельствует о положении в обществе. У каждого героя своя отличительная особенность. Павел Петрович говорит «эфто», «принсип», часто переходит на французский и говорит с «леденящей вежливостью». Базаров говорит отрывисто и афористично: «Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои», -также он любит разные пословицы и поговорки, ещё бы «его дед землю пахал», он хочет подчеркнуть своё родство с народом. Вот и сталкиваются два героя: один, выводящий из себя своей непоколебимой вежливостью, второй – своей отрывистостью интонаций.

Отец Базарова, напротив, часто хочет показать свою принадлежность к высшего обществу и говорит очень вычурно. Это кажется смешным.

Это кажется смешным.

Речь простых мужиков полна брани и ошибок, так Тургенев показывает их необразованность и неспособность быть полноценной частью переворота, происходящего в стране. В сословном споре, народ, как завещал Некрасов, «безмолвствует». Забавный каламбур на тему речи.

Аркадий «говорит красиво», чем так бесит Базарова. Он любит звонкую фразу, речевые обороты. Спор о языке, кстати, стал их первым разногласием. Справедливо заметить, что Базаров перед смертью тоже вдруг заговорил красиво: «Дуньте на умирающую лампаду».

Главная мысль

Мы рассказали так много, что читатель должен сам вычленить для себя основную идею. Тут решающую роль играет конфликт, который вы ставите для себя на первое место.

Если конфликт между поколениями, то смысл книги – показать естественность этого процесса, ведь, пройдя через некоторые трудности, дети начинают понимать отцов, а их идейные разногласия становятся мелочами в масштабах всей жизни.

Если основным для вас является конфликт сословий – то вам на суд были выставлены лучшие представители обоих, автор убил и того, и того. То есть, будущее покажет. Конечно же, Павел Петрович жив-здоров в Европе, но он «мертвец», об этом недвусмысленно пишет Тургенев.

То есть, будущее покажет. Конечно же, Павел Петрович жив-здоров в Европе, но он «мертвец», об этом недвусмысленно пишет Тургенев.

Если внутренний конфликт Базарова с его нигилизмом кажется вам важнее остальных, то основная мысль в том, что Евгений все-таки умирает. Совершенно нелепая смерть, она нужна лишь, чтобы показать, нигилизм пока невозможен. В русской классике будут продолжать развивать идею нигилизма, особенно в творчестве Достоевского мы найдём много новых воплощений Евгения.

Вывод

Мораль сей басни такова:

- Проблема поколений вечна и это о,кей. На историческом фоне она лишь видна сильнее.

- Либералы или демократы – один черт, мертвы оба. Поэтому однозначно ставить на кого-то нельзя, Россия слишком мощна и многообразна для однозначных и резких решений.

- Любовь — страшная сила, способная как рушить жизни, так и спасать их. Вот, о чем заставляет задуматься Тургенев.

- Нигилизм — штука сложная и в обществе нигилистам выжить непросто.

Рискнем заявить, что актуальность роман не потеряет никогда, потому что проблема поколений принадлежит к темам вечным. Отцы будут всегда, дети тоже. Да и вся проблематика романа, за исключением ее социально-политической части, все ещё применима к современному обществу.

Критика

Критика разделилась на две части. Первые прогрессивные рецензенты считали, что Тургенев поддерживает «отцов» и унижает «детей». Вторая половина считает роман прекрасно написанным с разных точек зрения, решающим и философские, и социальные проблемы. Приведем некоторые детали, которые критики упоминают в своих статьях.

Скабичевский заявил, что писатель поставил перед собой задачу: сравнить жизненные философии отцов и детей и показать, что философия детей противоестественна и обречена на гибель, но Тургенев, по мнению рецензента, с этой задачей не справился.

Жуковский считал, что Тургенев не имел такой силы влияния на общество, как Добролюбов, поэтому хотел ему отомстить. Так создается образ Базарова, а чтобы было обиднее, он обзывает его нигилистом и в конце убивает.

Так создается образ Базарова, а чтобы было обиднее, он обзывает его нигилистом и в конце убивает.

Анненков же считал, что Тургеневу удалось создать публичную проповедь.

Писарев полагал, что истинный посыл романа — это вопрос молодым людям — кто они и что собой представляют? Писатель принадлежит к дворянским «отцам», он понимает только Кирсанова. А вот Базарова только пытается понять. Этим вопросом задавалась вся старшая часть России. Молодые, чего вы хотите?

Любопытную и очень гармоничную характеристику романа предложил Страхов:

Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате.

И так во всем.

Автор: Анастасия Чернышева

Анализ романа Тургенева «Отцы и дети»

Автор: Guru · Опубликовано · Обновлено

Важнейшая черта удивительного таланта И.С. Тургенева – острое чувство своего времени, которое является лучшим испытанием для художника. Созданные им образы продолжают жить, но уже в ином мире, имя которому – благодарная память потомков, научившихся у писателя любви, мечте и мудрости.

Содержание:

- 1 История создания

- 2 Основные проблемы

- 3 Характеристика героев романа

- 4 Конфликт «отцов» и «детей»

- 5 Главные темы

- 6 В чём смысл книги?

- 7 Критика о романе

- 8 Что такое «нигилизм»?

История создания

Столкновение двух политических сил, дворян-либералов и революционеров-разночинцев, нашло художественное воплощение в новом произведении, которое создается в сложный период общественного противостояния.

Замысел «Отцов и детей» – результат общения с коллективом журнала «Современник», где писатель долгое время работал. Писатель тяжело переживал уход из журнала, ведь с ним была связана память о Белинском. Статьи Добролюбова, с которым постоянно спорил Иван Сергеевич и порой не соглашался, послужили реальной основой для изображения идеологических разногласий. Радикально настроенный молодой человек был не на стороне постепенных реформ, как автор «Отцов и детей», а свято верил в путь революционного преображения России. Редактор журнала, Николай Некрасов, поддержал эту точку зрения, поэтому из редакции ушли классики художественной литературы — Толстой и Тургенев.

Статьи Добролюбова, с которым постоянно спорил Иван Сергеевич и порой не соглашался, послужили реальной основой для изображения идеологических разногласий. Радикально настроенный молодой человек был не на стороне постепенных реформ, как автор «Отцов и детей», а свято верил в путь революционного преображения России. Редактор журнала, Николай Некрасов, поддержал эту точку зрения, поэтому из редакции ушли классики художественной литературы — Толстой и Тургенев.

Первые наброски к будущему роману были сделаны в конце июля 1860 года на английском острове Уайт. Образ Базарова был определен автором, как характер человека самоуверенного, работящего, нигилиста, не признающего компромиссов и авторитетов. Работая над романом, Тургенев невольно проникается симпатией к своему персонажу. В этом ему помогает дневник главного героя, который ведет сам писатель.

В мае 1861 года писатель возвращается из Парижа в своё имение Спасское и делает последнюю запись в рукописях. В феврале 1862 года роман публикуется в «Русском вестнике».

Основные проблемы

Прочитав роман, понимаешь истинную его ценность, созданную «гением меры» (Д. Мережковский). Что Тургенев любил? В чём сомневался? О чём мечтал?

- Центральными в книге является нравственная проблема взаимоотношений поколений. «Отцы» или «дети»? Судьба каждого связана с поиском ответа на вопрос: в чём смысл жизни? Для новых людей он заключается в труде, но старая гвардия видит его в рассуждении и созерцании, ведь на них работают толпы крестьян. В этой принципиальной позиции и находится место непримиримому конфликту: отцы и дети живут по-разному. В этом расхождении мы усматриваем проблему недопонимания противоположностей. Антагонисты не могут и не хотят принимать друг друга, особенно этот тупик прослеживается во взаимоотношениях Павла Кирсанова и Евгения Базарова.

- Так же остро стоит проблема нравственного выбора: на чьей стороне правда? Тургенев полагал, что нельзя отрицать прошлое, ведь только благодаря ему строится будущее. В образе Базарова он выразил необходимость сохранения преемственности поколений.

Герой несчастен, потому что одинок и понят, ведь сам ни к кому не стремился и не хотел понять. Однако изменения, нравится это людям прошлого или нет, все равно придут, и к ним надо быть готовым. Об этом говорит иронический образ Павла Кирсанова, который потерял чувство реальности, надевая в деревне парадные фраки. Писатель призывает чутко реагировать на перемены и пытаться понять их, а не огульно охаивать, как дядя Аркадия. Таким образом, решение проблемы – в толерантном отношении разных людей друг другу и попытке познания противоположной жизненной концепции. В этом смысле победила позиция Николая Кирсанова, который терпимо относился к новым веяниям и никогда не спешил их судить. Его сын тоже нашел компромиссное решение.

Герой несчастен, потому что одинок и понят, ведь сам ни к кому не стремился и не хотел понять. Однако изменения, нравится это людям прошлого или нет, все равно придут, и к ним надо быть готовым. Об этом говорит иронический образ Павла Кирсанова, который потерял чувство реальности, надевая в деревне парадные фраки. Писатель призывает чутко реагировать на перемены и пытаться понять их, а не огульно охаивать, как дядя Аркадия. Таким образом, решение проблемы – в толерантном отношении разных людей друг другу и попытке познания противоположной жизненной концепции. В этом смысле победила позиция Николая Кирсанова, который терпимо относился к новым веяниям и никогда не спешил их судить. Его сын тоже нашел компромиссное решение. - Однако автор дал понять, что за трагедией Базарова стоит высокое предназначение. Именно такие отчаянные и самоуверенные первооткрыватели прокладывают миру дорогу вперед, поэтому проблема признания этой миссии в обществе тоже занимает важное место. Евгений кается на смертном одре, что чувствует себя ненужным, это осознание и губит его, а ведь он мог стать великим ученым или искусным врачом.

Но жестокие нравы консервативного мира вытесняют его, так как чувствуют в нем угрозу.

Но жестокие нравы консервативного мира вытесняют его, так как чувствуют в нем угрозу. - Проблемы «новых» людей, разночинной интеллигенции, непростых взаимоотношений в обществе, с родителями, в семье тоже очевидны. Разночинцы не обладают доходными имениями и положением в обществе, поэтому вынуждены трудиться и ожесточаются, видя социальную несправедливость: они ради куска хлеба упорно работают, а дворяне, глупые и бездарные, ничего не делают и занимают все верхние этажи общественной иерархии, куда лифт просто не доходит. Отсюда и революционные настроения, и нравственный кризис целого поколения.

- Проблемы вечных человеческих ценностей: любви, дружбы, искусства, отношения к природе. Тургенев умел раскрывать в любви глубины человеческого характера, проверять истинную сущность человека любовью. Но не все проходят эту проверку, пример тому Базаров, который ломается под натиском чувства.

Все интересы и замыслы писателя всецело были сосредоточены на важнейших задачах времени, шли навстречу самым жгучим проблемам повседневности.

Характеристика героев романа

Евгений Васильевич Базаров – выходец из народа. Сын полкового лекаря. Дед со стороны отца «землю пахал». Евгений сам пробивает себе дорогу в жизни, получает хорошее образование. Поэтому герой небрежен в одежде и манерах, его никто не воспитывал. Базаров — представитель нового революционно-демократического поколения, задача которого — разрушить старый уклад жизни, бороться против тех, кто тормозит общественное развитие. Человек сложный, сомневающийся, но гордый и непреклонный. Как исправить общество, Евгений Васильевич представляет весьма неопределённо. Отрицает старый мир, принимает только то, что подтверждено практикой.

- Писатель отобразил в Базарове тип молодого человека, верящего исключительно в научную деятельность и отрицающего религию. Герой испытывает глубокий интерес к естественным наукам. С детства родители привили ему любовь к труду.

- Осуждает народ за неграмотность и невежество, но гордится своим происхождением.

Взгляды и убеждения Базарова не находят единомышленников. Ситников, болтун и фразёр, и «эмансипированная» Кукшина – никчёмные «последователи».

Взгляды и убеждения Базарова не находят единомышленников. Ситников, болтун и фразёр, и «эмансипированная» Кукшина – никчёмные «последователи». - В Евгении Васильевиче мечется неведомая ему душа. Что делать с ней физиологу и анатому? Её же не видно под микроскопом. Но душа болит, хотя её – научный факт – нет!

- Тургенев большую часть романа исследует «искушения» своего героя. Он терзает его любовью стариков — родителей – как же быть с ними? А любовь к Одинцовой? Принципы никак не совмещаются с жизнью, с живыми движениями людей. Что же остаётся Базарову? Только умереть. Смерть – его последнее испытание. Он принимает её героически, не утешает себя заклинаниями материалиста, а зовёт возлюбленную.

- Дух побеждает взбесившийся разум, преодолевает заблуждения схем и постулатов нового учения.

Павел Петрович Кирсанов — носитель дворянской культуры. Базарову претят «накрахмаленные воротнички», «длинные ногти» Павла Петровича. Но аристократические манеры героя являются внутренней слабостью, тайным сознанием своей неполноценности.

- Кирсанов считает, что уважать себя – значит следить за своей внешностью и никогда не терять своего достоинства, даже в деревне. Свой распорядок дня он составляет на английский манер.

- Павел Петрович вышел в отставку, предавшись любовным переживаниям. Это его решение стало «отставкой» от жизни. Любовь не приносит человеку радости, если он живёт только её интересами и капризами.

- Герой руководствуется принципами, принятыми «на веру», отвечающими его положению барина — крепостника. Чтит русский народ за патриархальность и за повиновение.

- В отношении к женщине проявляются сила и страстность чувства, но он их не понимает.

- Павел Петрович равнодушен к природе. Отрицание её красоты говорит о его духовной ограниченности.

- Этот человек глубоко несчастен.

Николай Петрович Кирсанов — отец Аркадия и родной брат Павла Петровича. Сделать военную карьеру не удалось, но он не отчаялся и поступил в университет. После смерти жены посвятил себя сыну и благоустройству поместья.

- Характерные черты персонажа — незлобивость, покорность. Интеллигентность героя вызывает симпатию и уважение. Николай Петрович — романтик в душе, любит музыку, декламирует стихи.

- Он противник нигилизма, любые назревающие разногласия пытается сгладить. Живёт в согласии со своим сердцем и совестью.

Аркадий Николаевич Кирсанов – человек несамостоятельный, лишен своих жизненных принципов. Он полностью подчиняется другу. Примкнул к Базарову только по молодому задору, так как не имел своих взглядов, поэтому в финале между ними произошёл разрыв.

- Впоследствии стал рачительным хозяином и обзавёлся семьёй.

- «Славный малый», но «мякенький, либеральный барич», — говорит о нём Базаров.

- Все Кирсановы «больше дети событий, чем отцы собственных поступков».

Одинцова Анна Сергеевна — «родственный» личности Базарова «элемент». На основании чего можно сделать такой вывод? Твёрдость взгляда на жизнь, «гордое одиночество, ум – делают ее «близкой» главному герою романа. Она, как и Евгений, принесла в жертву личное счастье, поэтому сердце ее холодно и боязливо относится к чувствам. Она сама попрала их, выйдя замуж по расчету.

Она, как и Евгений, принесла в жертву личное счастье, поэтому сердце ее холодно и боязливо относится к чувствам. Она сама попрала их, выйдя замуж по расчету.

Конфликт «отцов» и «детей»

Конфликт – «столкновение», «серьёзное разногласие», «спор». Говорить о том, что эти понятия имеют только «негативный оттенок» — значит совершенно не понимать процессов развития общества. «Истина рождается в споре» — эту аксиому можно считать «ключиком», приоткрывающим завесу над проблемами, поставленными Тургеневым в романе.

Споры – основной композиционный приём, позволяющий читателю определить свою точку зрения и занять определённую позицию во взглядах на то или иное общественное явление, область развития, природу, искусство, нравственные понятия. Используя «приём споров» между «молодостью» и «старостью», автор утверждает мысль, что жизнь не стоит на месте, она многогранна и многолика.

Конфликт между «отцами» и «детьми» никогда не разрешится, его можно обозначить как «константу». Однако именно конфликт поколений является двигателем развития всего земного. На страницах романа ведётся жгучая полемика, вызванная борьбой революционно-демократических сил с либеральным дворянством.

Однако именно конфликт поколений является двигателем развития всего земного. На страницах романа ведётся жгучая полемика, вызванная борьбой революционно-демократических сил с либеральным дворянством.

Главные темы

Тургенев сумел насытить роман прогрессивной мыслью: протест против насилия, ненависть к узаконенному рабству, боль за страдание народа, желание основать его счастье.

Главные темы в романе «Отцы и дети»:

- Идейные противоречия интеллигенции в период подготовки реформы об отмене крепостного права;

- «Отцы» и «дети»: взаимоотношения поколений и тема семьи;

- «Новый» тип человека на переломе двух эпох;

- Безмерная любовь к родине, родителям, женщине;

- Человек и природа. Окружающий мир: мастерская или храм?

В чём смысл книги?

Произведение Тургенева звучит тревожным набатом над всей Россией, призывающим сограждан к объединению, здравомыслию, плодотворной деятельности во благо Родины.

Книга объясняет нам не только прошлое, но и день сегодняшний, напоминает о вечных ценностях. Название романа означает не старшее и младшее поколения, не семейные отношения, а людей новых и старых взглядов. «Отцы и дети» ценны не столько как иллюстрация к истории, в произведении затронуто много нравственных проблем.

Название романа означает не старшее и младшее поколения, не семейные отношения, а людей новых и старых взглядов. «Отцы и дети» ценны не столько как иллюстрация к истории, в произведении затронуто много нравственных проблем.

Основой существования рода людского является семья, где у каждого – свои обязанности: старшие («отцы») опекают младших («детей»), передают им накопленный предками опыт, традиции, воспитывают в них нравственные чувства; младшие – чтят взрослых, перенимают у них всё важное и лучшее, что необходимо для формирования человека новой формации. Однако их задача – это еще и создание принципиальных новшеств, невозможное без некоторого отрицания прошлых заблуждений. Гармония миропорядка состоит в том, чтобы эти «связи» не рвались, но не в том, чтобы все оставалось по старинке.

Книга имеет большое воспитательное значение. Прочитать её в пору формирования своего характера — значит задуматься над важными жизненными проблемами. «Отцы и дети» учат серьёзному отношению к миру, активной позиции, патриотизму. Учат смолоду вырабатывать твёрдые принципы, занимаясь самовоспитанием, но при этом чтить память предков, даже если она не всегда оказывается правой.

Учат смолоду вырабатывать твёрдые принципы, занимаясь самовоспитанием, но при этом чтить память предков, даже если она не всегда оказывается правой.

Критика о романе

- После опубликования «Отцов и детей» разгорелась ожесточённая полемика. М.А Антонович в журнале «Современник» истолковал роман как «беспощадную» и «разрушительную критику молодого поколения».

- Д. Писарев в «Русском слове» высоко оценил произведение и созданный мастером образ нигилиста. Критик подчеркнул трагизм характера и отметил твердость человека, не отступающего перед испытаниями. Он соглашается с другими авторами критических статей в том, что «новые» люди могут вызывать негодование, но отказать им в «искренности» невозможно. Появление Базарова в русской литературе — это новый шаг в освещении социально — общественной жизни страны.

Во всём ли можно согласиться с критиком? Возможно, нет. Павла Петровича он называет «Печориным маленьких размеров». Но спор двух персонажей даёт повод в этом усомниться. Писарев утверждает, что Тургенев ни одному из своих героев не сочувствует. Писатель же считает Базарова «любимым детищем».

Писарев утверждает, что Тургенев ни одному из своих героев не сочувствует. Писатель же считает Базарова «любимым детищем».

Говоря о революционных демократах, автор статьи подчёркивает мысль, что им чуждо страдание, но они часто чувствуют своё одиночество. Весь роман подтверждает эту бесспорную мысль.

Что такое «нигилизм»?

Впервые слово «нигилист» звучит в романе из уст Аркадия и сразу притягивает к себе внимание. Однако понятие «нигилист» никоим образом с Кирсановым младшим не связано.

Слово «нигилист» было взято Тургеневым из рецензии Н. Добролюбова на книгу казанского философа, консервативно настроенного профессора В. Берви. Однако Добролюбов истолковал его в положительном смысле и закрепил за молодым поколением. В широкий обиход слово ввёл Иван Сергеевич, что стало синонимом слова «революционер».

«Нигилистом» в романе является Базаров, не признающий авторитетов и все отрицающий. Писатель не принимал крайностей нигилизма, окарикатурив Кукшину и Ситникова, но симпатизировал главному герою.

Евгений Васильевич Базаров и поныне учит нас своей судьбой. Любой человек имеет неповторимый духовный образ, будь он нигилист или простой обыватель. Уважение и почтение к другому человеку складывается из почтения к тому, что в нём есть то же тайное мерцание живой души, что и в тебе.

Автор: Вероника Пакшина

Интересно? Сохрани у себя на стенке!Читайте также:

Adblock

detector

Анализ характера Отцов и Сыновей

Анализ Характера Отцов и Сыновей | ЛитЧартсАркадий Николаевич Кирсанов

Аркадий — идеалистичный 22-летний выпускник Петербургского университета, недавно вернувшийся в свое родное имение Марьино, в сельской российской провинции. Он сын Николая и Маши. Аркадий приносит домой свою новую… прочитать анализ Аркадия Николаевича Кирсанова

Евгений Васильич Базаров

Базаров — самоуверенный молодой нигилист, с которым Аркадий дружит в Петербургском университете. Он сын Василия и Арины. Базаров изучает естествознание, надеясь стать врачом, и отвергает авторитетные принципы…

читать анализ Евгения Васильича Базарова

Базаров изучает естествознание, надеясь стать врачом, и отвергает авторитетные принципы…

читать анализ Евгения Васильича Базарова

Николай Петрович Кирсанов

Николай, 44 года, русский дворянин. Раньше он был женат на Маше, с которой у него был Аркадий, и состоит в отношениях с Фенечкой, когда книга начинается; они… читать анализ Николая Петровича Кирсанова

Павел Петрович Кирсанов

Павел — брат Николая, которому за 40, живет в имении Марьино с Николаем. В свои 20 лет Павел влюбился в эксцентричную женщину из аристократии, княгиню Р.… читать анализ Павла Петровича Кирсанова

Катя Одинцова

Катя — младшая сестра Анны Одинцовой, 18 лет. Под влиянием сестры и опекуна Катя очень застенчивая и сдержанная. Она проводит большую часть своего времени, играя на пианино или играя со своей собакой… читать анализ Кати Одинцовой

Федося Николаевна (Феничка)

Фенечка — любовница Николая и мать его сына Мити. Ей 23 года, хрупкая молодая женщина. Она присоединилась к дому, когда Николай нанял ее мать в качестве домработницы. После…

читать анализ Федосьи Николаевны (Фенички)

Она присоединилась к дому, когда Николай нанял ее мать в качестве домработницы. После…

читать анализ Федосьи Николаевны (Фенички)

Василий Иваныч Базаров

Василий — муж Арины и отец Базарова. Он эмоциональный, начитанный, разговорчивый и гостеприимный сельский господин. Василий — военный врач на пенсии, сейчас ведет хозяйство и лечит крестьян на… прочитать анализ Василия Иваныча Базарова

Арина Власьевна Базаров

Арина — преданная жена Василия и любящая мать Базарова. Она русская дворянка «старой школы», набожная, суеверная, верящая в твердое различие между дворянином и крестьянином. А еще она добрая… читать анализ Арины Власьевны Базаровой

Виктор Ситников

Ситников — элегантный, довольно пронзительный, самопровозглашенный «ученик» Базарова. Ему нравится вращаться в самых модных кругах общества. Он знакомит Аркадия и Базарова с мадам Кукшиной и мадам Одинцовой. Когда… читать анализ Виктора Ситникова

Маша Преполовенская

Маша была первой женой Николая и матерью Аркадия, в рассказе не фигурирует. Она была дочерью помещика Николая, и они полюбили друг друга, наслаждаясь блаженной жизнью…

читать анализ Маши Преполовенской

Она была дочерью помещика Николая, и они полюбили друг друга, наслаждаясь блаженной жизнью…

читать анализ Маши Преполовенской

Принцесса Р. (Нелли)

Принцесса Р. была эксцентричной, непостижимой русской аристократкой, в которую Павел беззащитно влюбился в юности. Она была одновременно легкомысленной тусовщицей в обществе и слезливо набожной наедине. Павел последовал за княжной Р… читать анализ принцессы Р. (Нелли)

Второстепенные персонажи

Петр

Петр — молодой слуга Николая. Его «единственная бирюзовая серьга», крашеные волосы и «семеющая походка» характеризуют его как человека «передового современного поколения». Он также отказывается целовать руку своего работодателя, в отличие от старших слуг. Петр — единственный свидетель дуэли Базарова и Павла.

Матвей Ильич Колязин

Колязин, 40 лет, тайный советник правительства, родственник Кирсановых. Он перспективный и прогрессивный политик, тщеславный и хитрый, но добродушный. Аркадий и Базаров знакомятся с Анной Сергеевной Одинцовой на балу в честь Колязина.

Мадам Евдокия Кукшина

Мадам Кукшина — «продвинутая» девушка, которую Ситников знакомит с Базаровым и Аркадием. Она разлучена со своим мужем, довольно невзрачная и взлохмаченная, и всегда на взводе. В качестве хобби она изучает химию и изобрела небьющиеся кукольные головы. Позже она уезжает в Германию изучать архитектуру.

Прокофьич

Прокофьич — старый слуга в доме Кирсановых. Он не любит Базарова.

Митя

Митя — малолетний сын Николая и Фенечки, сводный брат Аркадия гораздо младший.

Отец Алексей

Отец Алексей — добродушный приходской священник Василия и Арины. Он пьет вино и играет в карты с Базаровым и Аркадием.

Средства характеристики в «Отцах и сыновьях»

Анализ характера

Семейная жизнь

Семейные отношения лежат в основе Отцов и детей . В самой первой главе мы получаем несколько страниц предыстории Николая Петровича, почти вся из которых связана с тем, как он относился к отцу, брату Павлу, а затем и к жене. По мере развития сюжета мы обнаруживаем, что ключевое различие между Аркадием и Базаровым заключается в том, как они проявляют уважение и привязанность к своим родителям. Аркадий постоянно ищет способы сочувствовать Николаю и Павлу, тогда как Базаров, хотя и утверждает, что любит своих отца и мать, через несколько дней им надоедает и уходит.

По мере развития сюжета мы обнаруживаем, что ключевое различие между Аркадием и Базаровым заключается в том, как они проявляют уважение и привязанность к своим родителям. Аркадий постоянно ищет способы сочувствовать Николаю и Павлу, тогда как Базаров, хотя и утверждает, что любит своих отца и мать, через несколько дней им надоедает и уходит.

Из главных героев только Анна Сергеевна не определяется прежде всего тем, как она относится к другим членам своей семьи. Тем не менее ее независимость и разобщенность, по-видимому, являются результатом того факта, что она осиротела в раннем возрасте. Как и в жизни, почти невозможно недооценить значение семьи в формировании характера. Можно только догадываться, насколько большей была эта роль в России середины XIX века, когда семейные узы были гораздо теснее и четче.

Образование

В начале романа Аркадий и Базаров только что вернулись из петербургского университета. Николай изо всех сил старается не отставать в учебе своих детей, но ему не хватает ресурсов и есть ферма, о которой нужно заботиться; он часто оказывается ужасно далеко позади. Когда Базаров начинает высмеивать семью Аркадия за провинциальность, Аркадий пытается заступиться за них и отмечает, что они воспитывались в другое время и при других обстоятельствах. Базаров довольно пафосно произносит: «Каждый должен заниматься самообразованием — как я это сделал» (8.19).). Молодой человек явно слеп к тому, как его семья из кожи вон лезет, чтобы дать ему образование, которое теперь заставляет его чувствовать себя выше них. В своем юношеском невежестве он воображает, что всего добился силой воли.

Когда Базаров начинает высмеивать семью Аркадия за провинциальность, Аркадий пытается заступиться за них и отмечает, что они воспитывались в другое время и при других обстоятельствах. Базаров довольно пафосно произносит: «Каждый должен заниматься самообразованием — как я это сделал» (8.19).). Молодой человек явно слеп к тому, как его семья из кожи вон лезет, чтобы дать ему образование, которое теперь заставляет его чувствовать себя выше них. В своем юношеском невежестве он воображает, что всего добился силой воли.

Образование особенно важно, когда действие этой истории происходит – в 1859 году. Русские все чаще смотрят на Запад как на место прогресса, и поэтому важно быть знакомым с западной культурой и ценностями. Однако на другом уровне наука была поднята намного выше литературы и искусства с точки зрения ценности. Базаров рекомендует к чтению только немецких философов-материалистов (тех, которые верят, что в мире ничего не существует, кроме материи), и вообще, кажется, думает, что мир возник пять лет тому назад. Его сосредоточенность на науке, по сути, позволяет ему игнорировать всю совокупность знаний, которые большинство людей связывают с самыми важными человеческими ценностями. Таким образом, во многих случаях притворное образование является такой же частью характера, как и законное образование.

Его сосредоточенность на науке, по сути, позволяет ему игнорировать всю совокупность знаний, которые большинство людей связывают с самыми важными человеческими ценностями. Таким образом, во многих случаях притворное образование является такой же частью характера, как и законное образование.

Речь и диалог

После того, как Аркадий делает предложение Кате, Базаров объявляет Анне Сергеевне (во второй раз), что он должен идти. Он говорит: «Говорить с тобой — все равно, что ходить по краю пропасти. Сначала пугаешься, потом набираешься храбрости» (26. 141). На протяжении всего рассказа видно, что в Базарове больше всего привлекает людей его остроумие и сообразительность. Его интеллект связан не столько с совокупностью знаний, сколько с некоторой тонкостью ума, способностью мыслить на лету и переспорить почти любого, с кем он вступает в контакт.

Наглядный пример — самый взрывоопасный спор Павла и Базарова. Сторона Павла гораздо более последовательна, и, если подумать, его аргументы более весомы. Однако Базаров постоянно уклоняется от него и подшучивает над ним, предлагая вместо того, чтобы ввязаться в научный спор (9.107), пошлые пословицы типа: «Свечка грошовая, знаете ли, Москву зажгла». Другой пример: Ситников знакомит Базарова с мадам Кукшиной. Она постоянно обзывается и явно весьма образованна, но понятно, что Базарова интересует чья-то способ говорить и не обязательно суть этого.

Однако Базаров постоянно уклоняется от него и подшучивает над ним, предлагая вместо того, чтобы ввязаться в научный спор (9.107), пошлые пословицы типа: «Свечка грошовая, знаете ли, Москву зажгла». Другой пример: Ситников знакомит Базарова с мадам Кукшиной. Она постоянно обзывается и явно весьма образованна, но понятно, что Базарова интересует чья-то способ говорить и не обязательно суть этого.

Одежда

Когда Павел Петрович впервые появляется на сцене в Марьино, мы получаем следующее описание:

Вытаскивая из кармана брюк изящную руку с длинными сужающимися розовыми ногтями – руку, красоту которой еще больше подчеркивала белоснежная белизна обшлаг его застегнут одним большим опалом — Павел Петрович протянул его племяннику . (4.12)

Это один из многих случаев, когда для Павла характерна несколько нелепая аристократическая манера самопрезентации, одежды и речи. Базаров мгновенно отвращается от появления дяди Аркадия, может быть, потому, что он может видеть гордость Павла сквозь самую его одежду (гордость, параллельную только собственному самомнению Базарова).

5 Нигилизм

5 Нигилизм