Акмеизм. Николай Гумилев как основоположник акмеизма

Гумилев — создатель акмеизма и один из главных поэтов Серебряного века. Познакомимся с биографией автора и экзотикой в его прозе.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Наталья Ласкина

Кандидат филологических наук, руководитель новосибирского образовательного проекта «Открытая кафедра».

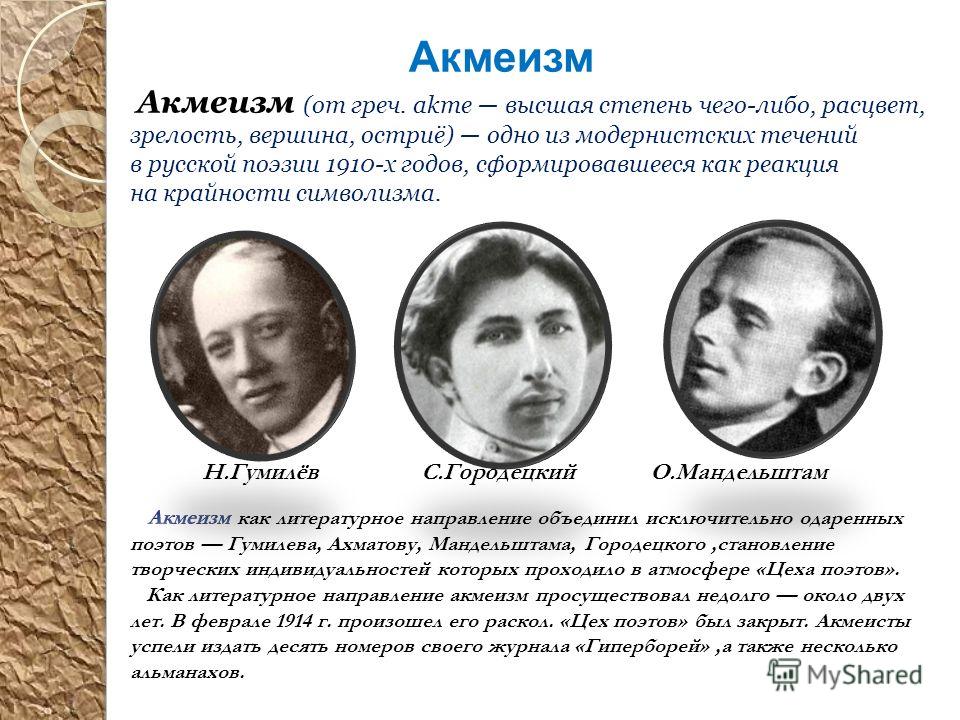

Поговорим о центре акмеистского движения — Николае Степановиче Гумилеве (1886–1921).

Что это был за человек и в чем его значимость для акмеизма 👇

👤 Образ Гумилева окружен героическим ореолом: воин, путешественник, охотник, лидер.

🤜 Если мы представим себе однозначно сильного и деятельного вечного победителя — это будет ошибкой. Гумилеву ничего не давалось легко, на каждом шагу ему нужно было что-то преодолевать — от болезней в детстве до насмешек и суровой критики в литературной жизни.

🗣 Все мемуаристы вспоминают, что при первой встрече Гумилев казался несуразным и странным, но постепенно завоевывал внимание. Как писал О.А. Лекманов, «…автор „Пути конквистадоров” и „Колчана”, как правило, отважно бросался на бой с жизненными обстоятельствами, находясь не в сильной, а в слабой позиции. Соответственно, и побеждал он неожиданно для окружающих скептиков, вопреки всем очевидным резонам и предпосылкам».

🗝 Упорство, дисциплина, спокойствие и презрение к угрозам — постоянные свойства лирического героя Гумилева. Он напоминает романтических героев, но его сила не стихийная: это искусственный, сознательно конструирующий сам себя персонаж. Ключ к личной мифологии Гумилева — стихотворение «Я вежлив с жизнью современною…» (1913).

📖 Оно начинается со стандартной исторической ностальгии. Герой отстраняется от современного мира, в котором не ценят то, что ему дорого: «Победа, слава, подвиг — бледные / Слова, затерянные ныне…» А дальше он вдруг превращается в ироничного декадента и резко занижает собственный пафос: «Я злюсь, как идол металлический / Среди фарфоровых игрушек».

🧸⚔️ В предметном мире Гумилева постоянно встречаются две противоположные линии:

1️⃣ оружие, битвы, корабли, леопарды — арсенал приключенческих романов,

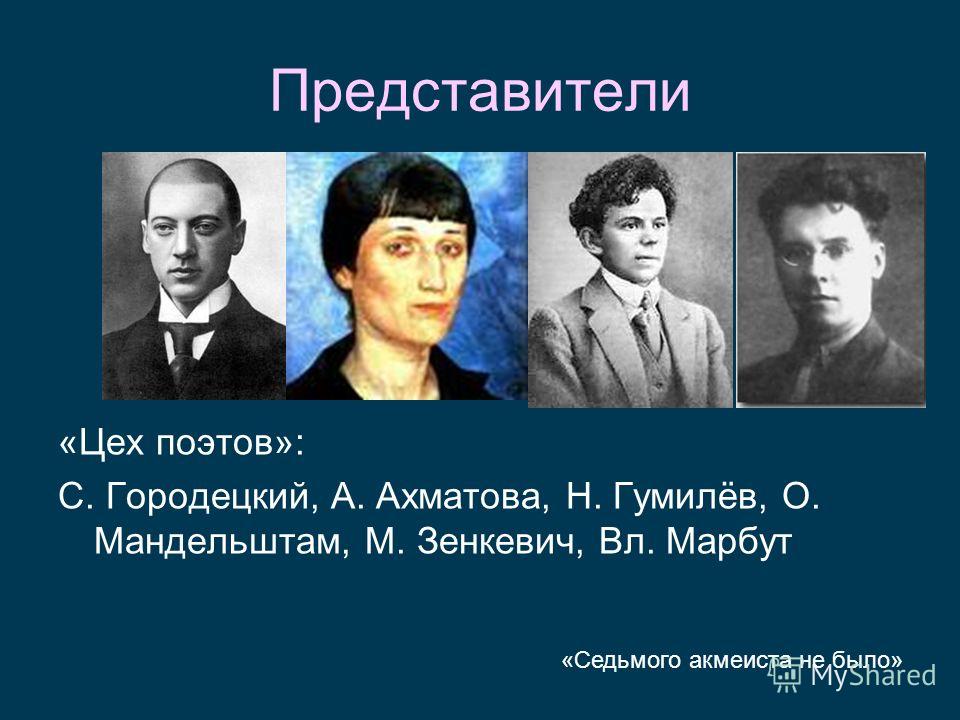

🖋 «Цех поэтов»> для Гумилева был глубоко личным проектом. Он начал литературную карьеру как ученик символистов. Большое влияние на него оказали лекции Вячеслава Иванова, чтения и дискуссии на «Башне». Валерий Брюсов был для Гумилева учителем и объектом подражания: Гумилев в итоге взял на себя ту же роль, что и Брюсов для символистов — организатора литературного процесса.

Он начал литературную карьеру как ученик символистов. Большое влияние на него оказали лекции Вячеслава Иванова, чтения и дискуссии на «Башне». Валерий Брюсов был для Гумилева учителем и объектом подражания: Гумилев в итоге взял на себя ту же роль, что и Брюсов для символистов — организатора литературного процесса.

❌ Но символисты молодого поэта приняли очень плохо: Иванов жестоко раскритиковал его первые публикации, Зинаида Гиппиус над ним откровенно издевалась. Сборник Гумилева «Романтические цветы» (1908) вызвал в лучшем случае недоумение. Разве что Брюсов снисходительно поддерживал Гумилева. «Цех поэтов» и акмеизм стали способом создать свою собственную среду, раз существующая категорически не принимала.

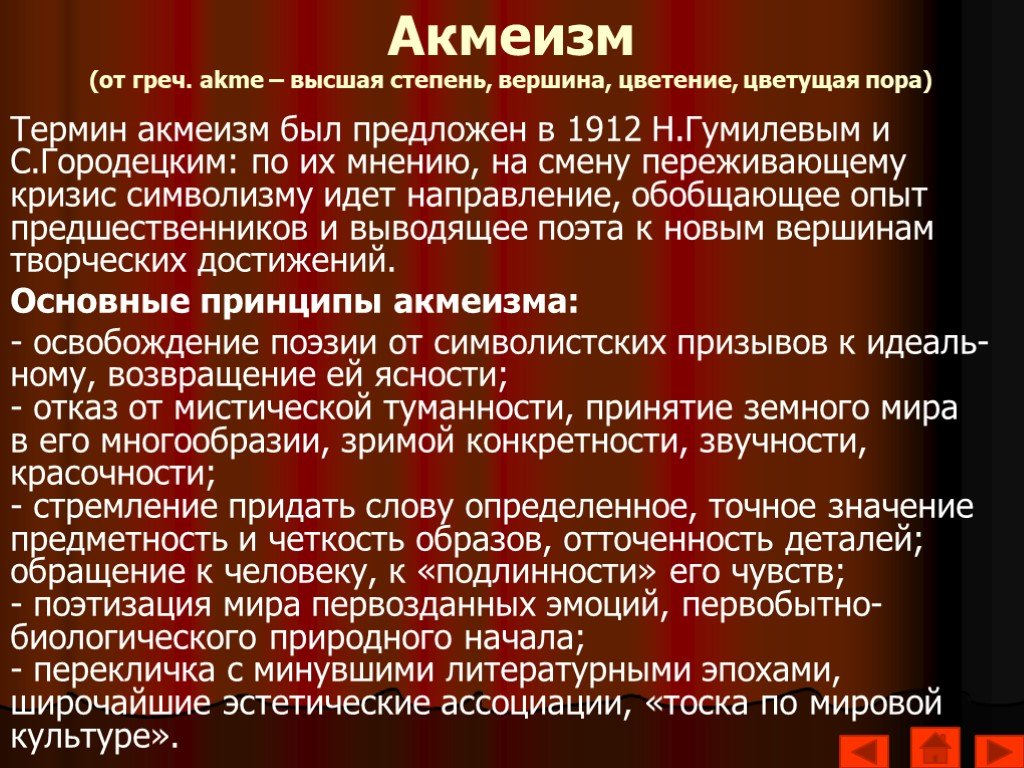

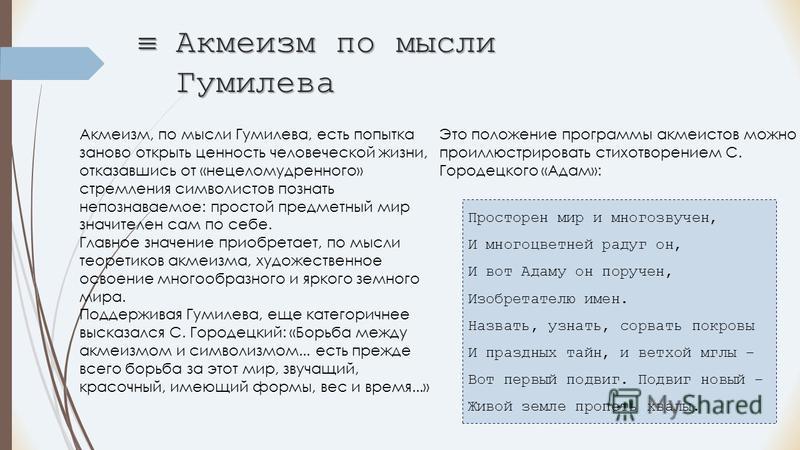

📝 В программных статьях Гумилев не отвергает своих учителей-символистов. Из манифеста «Наследие символизма и акмеизм» следует, что он во многом разделяет их мировоззрение — но не согласен в том, как его выражать. Он требует преодолеть «неврастению» рубежа веков и считает, что акмеистов-адамистов отличает верность «звериному» началу.

✨ Но Гумилев не предлагал отказаться от мысли о высоком и таинственном. Акмеисты признают, что есть непознаваемое, но считают, что говорить о нем нельзя — даже на языке символа и мифа: «…все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе». Отказ от мистического и туманного для Гумилева — не материализм, а «целомудрие», духовная дисциплина.

Николай Гумилев (1886–1921)

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

За недолгую жизнь Николай Гумилев опубликовал 9 сборников стихов, несколько пьес, путевые очерки, рассказы и новеллы, множество поэтических переводов. Идея поэтического цеха, в котором мастера учат секретам ремесла, подходит и для его внутренней эволюции: между первой и последней его книгой — большой и трудный путь к зрелости и мудрости.

Давайте узнаем, каким он был 👇

📘 Ранние сборники близки к неоромантической эстетике. Сюда относят «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо». Сила, власть, яркий свет, дикие звери и римские императоры, рыцари и маги — все, что ценно в картине мира поэта, называется прямо, без намеков и недоговорок. Хотя все время появляются сны и грезы, фантазийная реальность наделяется конкретными, вещественными признаки .

🔎 Прочитаем, например, стихотворение «Сады моей души всегда узорны…» (1907): в каждой строфе такие слова, как «необычайное», «тайна», «фантазии», появляется девушка-жрица, словно из «Стихов о Прекрасной даме» — но ее глаза блестят, как сталь, щеки похожи на розовый жемчуг, у ее ног черные пантеры «с отливом металлическим на шкуре» и фламинго. Получается прямая противоположность воздушным блоковским героиням. И «узорные сады», повторенные в конце стихотворения, предстают орнаментальной поверхностью вместо душевной глубины.

⛔️ Символистам такие стихи казались вульгарными — время показало, что Гумилев так вырабатывал свою эстетику, не сводившуюся к ярким эффектам

🏇🏻 Любимая маска для лирического героя — «конквистадор» или завоеватель, колонизатор, мореплаватель. Этот образ впервые появляется в юношеских стихах Гумилева. В 1905 году написан сонет «Я конквистадор в панцире железном». Сравните его с возможным источником самого образа — сонетом Жозе-Марии де Эредиа, франко-кубинского поэта парнасской школы, который переводе Гумилева называется «Конкистадоры». У Эредиа та же героическая и космическая картина закреплена в реальной географии, к тому же он и правда был потомком испанских конкистадоров, то есть романтическое прошлое — это родовая память.

🖋 В стихотворении Гумилева герой сам должен творить романтический мир:

«И если нет полдневных слов звездам,

Тогда я сам мечту свою создам

И песней битв любовно зачарую».

♠️ Интересно, что во второй редакции (1918) текст стал более точным и жестким, менее романтическим. Сонет начинается не с «я»: «Как конквистадор…» — а в конце герой не создает мечту, а бьется со смертью.

Сонет начинается не с «я»: «Как конквистадор…» — а в конце герой не создает мечту, а бьется со смертью.

⚖️ В зрелой поэзии Гумилева неоромантические персонажи и ситуации уступают место более сложным и оригинальным образам. Сборники «Колчан», «Костер», «Шатер» объединяет стремление к равновесию, поиск связей — через память, культурное наследство, природные циклы. Значима в них и тема творчества, смысла поэзии.

🌒 В стихотворении «Вечер» ясно выражена гумилевская концепция творчества. Понять ее здесь проще, чем во всех его статьях. Здесь нет ничего необыкновенного, никаких ягуаров, воинов и царей. Замедленный, сонный косный мир, в котором даже ветер «грузен», а закат похож на надтреснутую дыню — и всеобщее усилие, труд, направленный на то, чтобы запустить движение. Поэты присоединяются к кучерам, рыбакам, лесникам, стихами «расковывая косный сон стихий».

📕 Последний прижизненный сборник Гумилева, «Огненный столп» — самый разнообразный и сложный. Он полон мифологических и библейских отсылок. Диапазон литературных аллюзий — от Пушкина до восточной поэзии. Путь Гумилева оборвался в тот момент, когда он нашел выход из замкнутых «садов души» одного героического сознания к общечеловеческому масштабу.

Он полон мифологических и библейских отсылок. Диапазон литературных аллюзий — от Пушкина до восточной поэзии. Путь Гумилева оборвался в тот момент, когда он нашел выход из замкнутых «садов души» одного героического сознания к общечеловеческому масштабу.

Давайте подробнее поговорим об экзотике в текстах Гумилева. Она очень демонстративна и навязчива, особенно в более ранних книгах.

Для чего нужны все эти африканские пейзажи, дикие звери и далекие эпохи 👇

🌿 Гумилев заимствует мотивы романтического ориентализма — искусства, которое любуется чужими странами, необычной природой, непонятными культурами. Ориентализм в 19 веке был результатом знакомства европейцев с Востоком, моды на этнографию и археологию, но в первую очередь он выражал тягу к необыкновенному. В ориенталистской картинке нет диалога с иной культурой, она функционирует как прекрасная и статичная декорация .

🌍 Гумилев тоже, несмотря на богатый биографический опыт, в художественных текстах использует любое экзотическое пространство как сферу действия мифа. Свое первое стихотворение (по свидетельству Ахматовой) он написал в 6 лет — и оно уже о любви к дальнему, воплощенной в географической фантазии:

Свое первое стихотворение (по свидетельству Ахматовой) он написал в 6 лет — и оно уже о любви к дальнему, воплощенной в географической фантазии:

«Живала Ниагара

Близ озера Дели,

Любовью к Ниагаре

Вожди все летели».

🗺 Как соотносятся реальная и поэтическая география у Гумилева, можно увидеть на карте.

📖 В прозе Гумилева центральное место занимают «африканские» тексты. Cреди них есть как очерки и путевые дневники, так и рассказы. Граница между художественным и документальным размыта, потому что любое конкретное путешествие реализует поэтическую задачу. Прочитаем фрагмент «Африканской охоты» — по жанру текст заявлен как путевая заметка:

«Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчин не смеет ходить иначе чем на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух: тело — чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух — чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным».

Но он должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух: тело — чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух — чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным».

🕰 Путешествие совершается во времени — на самом деле, конечно, не в историческое прошлое, а в чистый миф. Экзотический мир непроницаем, нерационален, его нельзя понять, к нему нельзя адаптироваться — можно только увидеть, услышать, принять. Это не декорация, а откровение.

📖 Вспомним теперь самое знаменитое «африканское» стихотворение Гумилева — «Жираф» (1907). Африка в нем существует только в рассказах лирического героя, безуспешно пытающегося вырвать героиню из меланхолического тумана. «Изысканный» жираф, подобный «цветным парусам корабля», который еще и прячется «в мраморный грот» — это совсем не зарисовка путешественника, а сконцентрированная до предела личная мифология поэта.

Задание.

📖 Давайте прочитаем стихотворение Николая Гумилев «Деревья» (1915–1916).

👇 Какие мотивы вы в нем можете назвать?

курс Level One

Как влюбиться в литературу Латинской Америки

Курс лекций о сказочном и иллюзорном мире Маркеса, Борхеса и Кортасара. Расскажем об истории создания книг и поймем, как и почему литература Латинской Америки отличается от европейской. Читать книги заранее не обязательно — мы выберем самые интересные и показательные отрывки.

Сегодня можно купить со скидкой 50%

4800₽

2400₽

подробнее о курсе

Николай Гумилев и утро акмеизма

3 (15) апреля 1886 года родился Николай Гумилёв.

С любезного согласия издательства «Вита Нова» мы представляем фрагмент книги Валерия Шубинского «Николай Гумилёв. Жизнь поэта» (Санкт-Петербург, 2004).

Жизнь его в ту осень (1912 г., — ред.) и зиму была полна трудов. Занятия в Университете, работа над переводами (а переводит он, кроме Готье, пьесу Браунинга «Пиппа проходит» — по всей вероятности, с подстрочника, хотя занятия английским Гумилев продолжал), рецензии для «Аполлона» и новорожденного «Гиперборея», дважды в месяц — заседания Цеха поэтов… Утром он вставал спозаранку и садился за письменный стол. Ахматова еще спала. Гумилев шутливо перевирал некрасовскую цитату: «Сладко спит молодая жена, только муженик труж белолицый…» Потом (часов в одиннадцать) — завтрак, ледяная ванна… и вновь — за работу.

Ахматова еще спала. Гумилев шутливо перевирал некрасовскую цитату: «Сладко спит молодая жена, только муженик труж белолицый…» Потом (часов в одиннадцать) — завтрак, ледяная ванна… и вновь — за работу.

Почему-то о Гумилеве — солдате, любовнике, «охотнике на львов» и «заговорщике» — помнят больше, чем о труженике-литераторе. Но настоящим-то был именно этот, последний.

Зима перед последней эфиопской экспедицией была и впрямь «безумной». Тем не менее Гумилев был еще молод, и сил хватало и на все эти труды, и еще на многое — например, на частые ночные бдения в «Собаке». При такой жизни ездить каждый день в город из Царского было трудно, и он снимает комнату в Тучковом переулке (д. 17, кв. 29) — недалеко от Университета — бедную студенческую комнатку, почти без мебели. Возможно, комната эта использовалась и для встреч с Ольгой Высотской (роман с ней как раз приходится на эти месяцы) — но, конечно, не в этом было ее главное предназначение. Во всяком случае, Ахматова знала об этой комнате и бывала в ней. Завтракать Гумилев, когда ночевал «на Тучке», ходил в ресторан Кинши, на углу Второй линии и Большого проспекта Васильевского острова. В XVIII веке здесь был трактир, где, по преданию, Ломоносов пропил казенные часы.

Завтракать Гумилев, когда ночевал «на Тучке», ходил в ресторан Кинши, на углу Второй линии и Большого проспекта Васильевского острова. В XVIII веке здесь был трактир, где, по преданию, Ломоносов пропил казенные часы.

В Царском тоже адрес меняется: Анна Ивановна1, в ожидании прибавления семейства, покупает дом на Малой улице, 63. В новом просторном доме был и телефон (номер — 555). На лето практичная Анна Ивановна сдавала дом внаем — семья перебиралась во флигелек. 18 сентября появился на свет Лев Николаевич Гумилев, будущий историк, географ, философ, яркий и сложный человек, которого разные люди считали и считают гением и способным верхоглядом, пророком и шарлатаном, диссидентом и черносотенцем… Тираж его трудов, кажется, превысил уже совокупный тираж книг обоих его родителей. Автор этого жизнеописания видел его один раз — в начале восьмидесятых годов, когда на лекции профессора Гумилева, круглолицего эксцентричного старика с ужасной дикцией, в ЛГУ собиралась молодежь со всего города. Трудно было представить себе, как выглядел он в молодости, в дни своих страданий и скитаний. Судя по всему, он был мужественен, обаятелен — и очень похож на отца.

Трудно было представить себе, как выглядел он в молодости, в дни своих страданий и скитаний. Судя по всему, он был мужественен, обаятелен — и очень похож на отца.

«АА и Николай Степанович находились тогда в Ц С. АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: “Кажется, надо ехать в Петербург”. С вокзала в родильный дом шли пешком*, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 1- ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове. А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит Николай Степанович “с лжесвидетелем”. Поздравляет. Очень смущен».

У Срезневской это двусмысленное свидетельство превращается в недвусмысленное.

«Не берусь оспаривать, где он был в момент рождения сына, — отцы обычно не присутствуют при этом, и благочестивые отцы должны лучше меня знать, что если им и удалось соблазнить своего приятеля сопровождать их в место обычных увеселений — то просто чтобы скоротать это тревожное время, выживая и заглаживая внутреннюю тревогу (пусть не совсем обычным способом)… Мне думается, что если бы Гумилеву повстречался другой приятель, менее подверженный таким “увеселениям”, — Коля мог бы поехать в монастырь…»

По оценке историка Л. Я. Лурье, в Петербурге в те годы было около тридцати тысяч официально и неофициально промышляющих телом девиц — три процента женского населения города! Подавляющее большинство мужчин хотя бы раз прибегали к их услугам. Но Гумилев, при своем пресловутом донжуанстве, не был завсегдатаем «мест обычных увеселений»: в его жизни и творчестве мотив «покупной любви» сколько-нибудь отчетливо не намечается (чего нельзя сказать о Пушкине, Некрасове, Блоке и — в гомосексуальном варианте — Кузмине). Интересно, что ж это был за «приятель», затащивший его в бордель в ночь рождения сына?

Я. Лурье, в Петербурге в те годы было около тридцати тысяч официально и неофициально промышляющих телом девиц — три процента женского населения города! Подавляющее большинство мужчин хотя бы раз прибегали к их услугам. Но Гумилев, при своем пресловутом донжуанстве, не был завсегдатаем «мест обычных увеселений»: в его жизни и творчестве мотив «покупной любви» сколько-нибудь отчетливо не намечается (чего нельзя сказать о Пушкине, Некрасове, Блоке и — в гомосексуальном варианте — Кузмине). Интересно, что ж это был за «приятель», затащивший его в бордель в ночь рождения сына?

Как пишет Срезневская, «не думаю, что тогда были чудакиотцы, катающие колясочку с сыном — для этого были опытные няни… Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня. И она ушла в обычную жизнь литературной богемы».

Рождение ребенка не отвлекло молодых родителей от важных литературных занятий. Предстояло официальное провозглашение акмеизма.

Вячеслав Иванов с начала года вел с акмеизмом и Цехом поэтов позиционную войну.

Вячеслав, -чеслав Иванов,

Телом крепкий как орех,

Академию диванов

Колесом пустил на Цех —

такие куплеты слагали в акмеистическом кругу. Башне, борющейся с Цехом (отдает поздним Средневековьем: схватка замка с посадом), важно было заручиться поддержкой «генералов». В Петербурге это были прежде всего Сологуб, Блок и Кузмин.

Сологуб, по тем временам чуть ли не старик (ему было — подумать только! — под пятьдесят; «актуальных», как нынче говорят, литераторов старше пятидесяти лет тогда просто не было), решительно принял сторону старших. Его ссора с акмеистами произошла, если верить Одоевцевой, при обстоятельствах почти водевильных. Гумилев и Городецкий пришли к Федору Кузмичу за стихами для некоего «альманаха» («Гиперборея»?). Мэтр был любезен и предложил целую тетрадь стихов на выбор (а писал он, как известно, по нескольку стихотворений в день). Но, узнав, что в «Гиперборее» платят всего по семьдесят пять копеек за строку, Сологуб (автор бестселлеров, получавший к тому же солидную чиновничью пенсию), потребовал тетрадь назад и попросил жену принести два стихотворения, лежащие на рояле. «Вот эти могу дать за семьдесят пять копеек». Стихи оказались шуточными пустячками; одно из них заканчивалось строчкой: «Не поиграть ли нам в серсо?», «не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и ни с чем не рифмовавшейся… “Не поиграть ли нам в серсо?” — повторяли в течение многих месяцев члены Цеха в разных случаях жизни».

«Вот эти могу дать за семьдесят пять копеек». Стихи оказались шуточными пустячками; одно из них заканчивалось строчкой: «Не поиграть ли нам в серсо?», «не имевшей никакого отношения к содержанию стихотворения и ни с чем не рифмовавшейся… “Не поиграть ли нам в серсо?” — повторяли в течение многих месяцев члены Цеха в разных случаях жизни».

После этого Сологуб стал непримиримым врагом Гумилева и Городецкого. В его рукописях найдено стихотворение, завершающееся таким четверостишием:

Дерзайте ж, юные поэты,

И вместо древних роз и грез

Вы опишите нам секреты

Всех ваших пакостных желез!

А. Чеботаревская, жена Сологуба, приписала на рукописи этого стихотворения: «акмеистам».

Дольше пришлось обрабатывать Блока. Еще в марте он пишет Гумилеву любезное письмо, а 17 апреля записывает в дневник: «Утверждение Гумилева, что слово “должно значить только то, что оно значит”, как утверждение глупо, но понятно как бунт против В. Иванова… Если мы станем бороться с неопределившимся, и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения». Однако к концу года настроение Блока меняется. 28 ноября он в разговоре с зашедшим к нему Городецким резко высказывается о новой школе, а 17 декабря записывает в дневник: «Придется еще что-то предпринять по поводу наглеющего акмеизма, адамизма и т. д.». Тогдашнее отношение Блока к новой школе видно из его дневниковых записей 1913 года.

Однако к концу года настроение Блока меняется. 28 ноября он в разговоре с зашедшим к нему Городецким резко высказывается о новой школе, а 17 декабря записывает в дневник: «Придется еще что-то предпринять по поводу наглеющего акмеизма, адамизма и т. д.». Тогдашнее отношение Блока к новой школе видно из его дневниковых записей 1913 года.

«Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеисты. Гумилева тяжелит “вкус”, багаж у него тяжелый (от Шекспира до… Теофиля Готье), а Городецкого держат как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и смущается им нередко… Футуристы прежде всего дали Игоря Северянина; подозреваю, что значителен Хлебников. Елена Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм» (25 марта). «“В акмеизме есть новое мироощущение” — говорит Городецкий в телефон. Я говорю: “Зачем хотите „называться”, ничем вы от нас не отличаетесь”» (2- апреля).

Кузмин, член Цеха поэтов и в то же время житель Башни, долго колебался. Гумилев со своей стороны вербовал его, приглашая с ночевкой в Царское и на долгих прогулках излагая свои идеи. Увы, для автора «Александрийских песен», выше всего ценившего непосредственность и спонтанность творчества, теории Гумилева были «умным вздором». Своего мнения о «тупости» акмеизма он не переменил до конца и не чинясь высказывался в этом роде и после смерти Гумилева.

Гумилев со своей стороны вербовал его, приглашая с ночевкой в Царское и на долгих прогулках излагая свои идеи. Увы, для автора «Александрийских песен», выше всего ценившего непосредственность и спонтанность творчества, теории Гумилева были «умным вздором». Своего мнения о «тупости» акмеизма он не переменил до конца и не чинясь высказывался в этом роде и после смерти Гумилева.

Впрочем, очень вскоре и дружбе Кузмина с Ивановым пришел решительный и скандальный конец. Весной 1912-го выяснилось, что Вера Шварсалон (которая уже два года была близка со своим отчимом) беременна. В начале лета Иванов с семьей собрался за границу: венчаться и рожать ребенка. Вера, тайно и безнадежно по понятным причинам влюбленная в Кузмина, открыла ему секрет поездки. Кузмин хранить секреты не умел — ни свои, ни чужие. Вскоре о семейных делах Иванова знала чуть не вся петербургская литературная среда. Пока Иванов, Вера и Лидия (дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал) находились за границей, в Петербурге состоялся скандал. Брат Веры, Сергей Шварсалон, вызвал Кузмина на дуэль. Кузмин вызова не принял. Его заставили подписать соответствующий протокол — это уже было бесчестье. Сергей Шварсалон этим не ограничился — 1 декабря на премьере в «Русском драматическом театре» он несколько раз ударил Кузмина по лицу. Находившийся здесь же и сам побывавший в такой ситуации Гумилев пытался прийти на помощь своему бывшему секунданту; ему пришлось расписаться в полицейском протоколе.

Брат Веры, Сергей Шварсалон, вызвал Кузмина на дуэль. Кузмин вызова не принял. Его заставили подписать соответствующий протокол — это уже было бесчестье. Сергей Шварсалон этим не ограничился — 1 декабря на премьере в «Русском драматическом театре» он несколько раз ударил Кузмина по лицу. Находившийся здесь же и сам побывавший в такой ситуации Гумилев пытался прийти на помощь своему бывшему секунданту; ему пришлось расписаться в полицейском протоколе.

Иванов вернулся в Россию лишь в сентябре 1913 года и поселился не в Петербурге, а в Москве. Башни больше не было, но сдавать позиции символисты не собирались.

Первый из десяти вышедших номеров «Гиперборея» появился в ноябре 1912 года (разрешение на издание журнала датировано 29 сентября). Так воплотилась мечта Гумилева о чисто поэтическом журнале. То, что не осуществилось в 19-9 году (неудача с «Островом»), удалось четыре года спустя. Издателем числился «беспартийный» Лозинский (но «при ближайшем сотрудничестве С. Городецкого и Н. Гумилева»), и официально «Гиперборей» не считался органом ни акмеизма, ни Цеха поэтов. Вводка к первому номеру, скорее всего, была написана Городецким. Стиль легко опознаваем: «Рожденный в одну из победных эпох русской поэзии, в годы усиленного внимания к стихам, “Гиперборей” целью своей ставит обнародование новых созданий в этой области искусства.

Гумилева»), и официально «Гиперборей» не считался органом ни акмеизма, ни Цеха поэтов. Вводка к первому номеру, скорее всего, была написана Городецким. Стиль легко опознаваем: «Рожденный в одну из победных эпох русской поэзии, в годы усиленного внимания к стихам, “Гиперборей” целью своей ставит обнародование новых созданий в этой области искусства.

Ни одному из борющихся в настоящее время на поэтической арене методов — будь то импрессионизм или символизм, лиро-магизм или парнасизм, не отдавая предпочтения особенного, “Гиперборей” видит прежде всего насущную необходимость в закреплении и продвижении побед эпохи, известной под именем декадентства или модернизма».

Итак, «Гиперборей» был прокламирован как общемодернистский, а не акмеистический журнал. Если в первом номере были напечатаны стихи только членов Цеха поэтов (Гумилева, Городецкого, Ахматовой, Мандельштама, Клюева, Нарбута, Василия Гиппиуса, Сергея Гедройца), то второй открывался взаимными стихотворными посвящениями Владимира Бестужева (Владимира Гиппиуса, одного из основателей русского символизма, директора Тенишевского училища, учителя Мандельштама и — позднее — Набокова) и Блока. Больше таких публикаций, правда, не было. Кроме акмеистов и ближайших к ним авторов, здесь помещали свои стихи университетские и царскосельские знакомые Гумилева. Первый и последний раз выступил в качестве поэта Эйхенбаум. Последний, девятый–десятый номер завершают стихи Владимира Шилейко и Николая Пунина. Оба впоследствии — мужья Ахматовой…

Больше таких публикаций, правда, не было. Кроме акмеистов и ближайших к ним авторов, здесь помещали свои стихи университетские и царскосельские знакомые Гумилева. Первый и последний раз выступил в качестве поэта Эйхенбаум. Последний, девятый–десятый номер завершают стихи Владимира Шилейко и Николая Пунина. Оба впоследствии — мужья Ахматовой…

Еще об одном авторе «Гиперборея» стоит сказать подробнее — о Сергее Гедройце. Княжна Вера Игнатьевна Гедройц (187-–1932), врач по профессии (военный хирург, участница Японской войны!), Обложка второго номера журнала «Гиперборей» носившая мужскую одежду и подписывавшая стихи именем своего покойного брата, была единственным членом Цеха поэтов, о чьих стихах Гумилев однажды позволил себе публично высказаться в уничижительном духе (назвав ее просто «не поэтом» — в его устах это была крайняя степень порицания). Тем не менее в «Гиперборее» ее печатали: она была главным спонсором журнала**. Метод финансирования периодических изданий, так язвительно описанный Набоковым в рассказе «Уста к устам», не был изобретен редакторами журнала «Числа» — между прочим, учениками Гумилева. В отличие от символистов, у акмеистов не было богатых меценатов; Ахматова, по подсказке Зенкевича, вспоминала об этом в 196—е: это могло помочь реабилитации течения в глазах советских властей. На издательскую деятельность Ахматова и Гумилев тратили в том числе и свои личные деньги. В канун войны их стало катастрофически не хватать: приходилось закладывать вещи***. С доктором Верой Гедройц познакомились они, вероятно, в Царском Селе: та служила в дворцовом госпитале. Позднее, в двадцатые годы, она посвятила памяти Гумилева стихи:

В отличие от символистов, у акмеистов не было богатых меценатов; Ахматова, по подсказке Зенкевича, вспоминала об этом в 196—е: это могло помочь реабилитации течения в глазах советских властей. На издательскую деятельность Ахматова и Гумилев тратили в том числе и свои личные деньги. В канун войны их стало катастрофически не хватать: приходилось закладывать вещи***. С доктором Верой Гедройц познакомились они, вероятно, в Царском Селе: та служила в дворцовом госпитале. Позднее, в двадцатые годы, она посвятила памяти Гумилева стихи:

На Малой улице зеленый, старый дом

С крыльцом простым и мезонином,

Где ты творил и где мечтал о том,

Чтоб крест зажегся над Ерусалимом…

Где в библиотеке с кушеткой и столом

За часом час так незаметно мчался,

И акмеисты где толпилися кругом,

И где Гиперборей рождался.

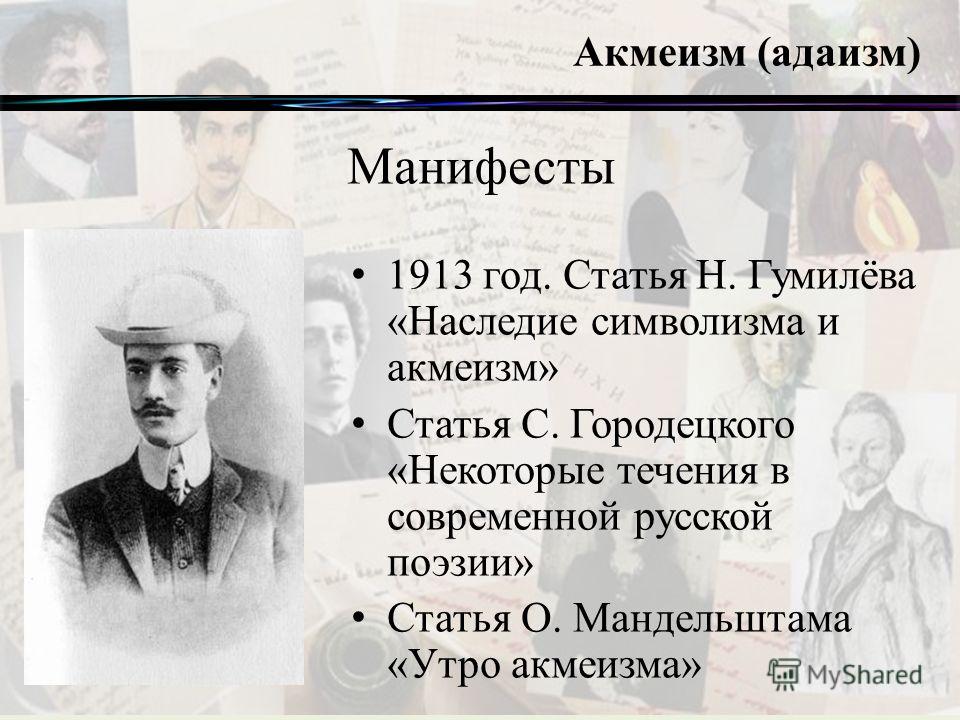

Другой площадкой — тоже не чисто акмеистической, однако достаточно «своей» — был «Аполлон». Маковский по личной приязни к Гумилеву и по известному равнодушию к литературе позволил превратить его чуть ли не в плацдарм новой школы, за что сам и угодил в «свору Адамов с пробором». 19 декабря 1912 года в «Аполлоне» состоялась лекция Городецкого «Символизм и акмеизм» с последующей дискуссией, а в январском номере были помещены статья «Наследие символизма и акмеизм»**** Гумилева и «Некоторые течения в современной русской поэзии» Городецкого.

19 декабря 1912 года в «Аполлоне» состоялась лекция Городецкого «Символизм и акмеизм» с последующей дискуссией, а в январском номере были помещены статья «Наследие символизма и акмеизм»**** Гумилева и «Некоторые течения в современной русской поэзии» Городецкого.

Гумилев в своей статье бросает символизму вызов, но вызов этот довольно учтив.

«На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, — акмеизм ли (от слова «акме» — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

«Филологизм» мышления поэта проявляется в том, что он разделяет французский, «германский» и русский символизм. Французской символической школе акмеисты обязаны, по его словам, прежде всего своей формальной культурой. Он «решительно предпочитает романский дух германскому», но именно в связи с германским символизмом излагает свою подлинную программу — не только эстетическую, но и этическую, и философскую.

Французской символической школе акмеисты обязаны, по его словам, прежде всего своей формальной культурой. Он «решительно предпочитает романский дух германскому», но именно в связи с германским символизмом излагает свою подлинную программу — не только эстетическую, но и этическую, и философскую.

«Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений — только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки несоизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия — все явления братья .

Ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь… Смерть — занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что же будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению».

Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним — открытая дверь… Смерть — занавес, отделяющий нас, актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание — что же будет дальше? Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению».

Отвергая, вместе с символизмом, Ницше, Гумилев к нему же с другого конца и приходит.

Переходя к русскому акмеизму и противопоставляя себя прежде всего его младшей, «вячеслав-ивановской» ветви, Гумилев так формулирует свою позицию:

«Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма… Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология, останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художника и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие взятые им образы».

Сам Гумилев интуитивно понимал, что именно он хочет сказать, но не мог он не понимать и сбивчивости своей программы, и того, что состоит она по большей части из негативных утверждений. Чтобы прояснить ее, он в заключение победно выкликает имена тех, кого хотел бы видеть своими предшественниками: «В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле — тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все — и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».

Интерес к «Виллону» (то есть Вийону) мог быть инспирирован Мандельштамом, написавшим о нем свою великую статью еще в 191- году — в свой доакмеистический период, девятнадцати лет от роду. Имя Готье в этом ряду звучало смешно для всех, кроме Гумилева. Нежная любовь к французскому поэту исказила его чувство историко-культурной перспективы.

Имя Готье в этом ряду звучало смешно для всех, кроме Гумилева. Нежная любовь к французскому поэту исказила его чувство историко-культурной перспективы.

Статья Городецкого, по свидетельству Ахматовой, вызвала смущение даже у Маковского, но Гумилев настоял на ее помещении. Он уже слишком тесно связал себя с автором «Яри» — пути назад не было. Теоретические положения Городецкого довольно просты:

«Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть прежде всего борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, за нашу планету Земля… После всех “неприятий” мир принят акмеизмом во всей совокупности, красочности и безобразии. Отныне безобразно только то, что без?бразно, что недовоплощено».

Зато Городецкий не останавливается перед личными выпадами против бывших друзей, утверждая, что «ни Дионис Вячеслава Иванова, ни “телеграфист” Белого, ни “Тройка” Блока не оказались созвучными русской душе». Им противопоставлялся Клюев, «сохранивший в себе народное отношение к слову как к Алмазу Непорочному» («Вяло отнесся к нему символизм. Радостно принял его акмеизм»).

Радостно принял его акмеизм»).

Городецкий и позже выступал (вольно или невольно) в роли «провокатора». Например, Гумилев, желая, может быть, смягчить конфликт, помещал в 4-м номере «Гиперборея» доброжелательную рецензию на «Нежную тайну» Иванова. В том же номере, рядом, появлялся грубый выпад Городецкого против ивановского «мистического доктринерства».

Что сближало Гумилева с этим человеком? Ведь в те годы они не только вместе возглавляли акмеизм, но и дружили домами — с Городецким и его женой Анной Александровной, полнотелой красавицей, которую муж, со свойственным ему тонким вкусом, называл «Нимфа». Гумилев был в некоторых отношениях «вечным гимназистом». Городецкий — тоже. Только Гумилев был гимназистом добрым, храбрым и умным, а Городецкий — довольно пакостным мальчишкой. И все же по внутреннему возрасту они друг другу подходили. Третью теоретическую статью — «Утро акмеизма» — написал Мандельштам. Она не была своевременно напечатана и увидела свет лишь в 1919 году в нарбутовской воронежской («бывают странные сближения») «Сирене». Мандельштам приходит к акмеистическому принципу самоценности вещных явлений с неожиданной стороны — через футуристическую (казалось бы) идею «слова как такового»: «Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, сознанием, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова…»

Мандельштам приходит к акмеистическому принципу самоценности вещных явлений с неожиданной стороны — через футуристическую (казалось бы) идею «слова как такового»: «Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, сознанием, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова…»

Гумилев, конечно, читал эту статью еще в 1913 году и, вероятно, помнил ее в год ее публикации, в 1919-м; в этот год сам он написал одно из знаменитейших своих стихотворений, в котором есть такие строки:

А для низкой жизни были числа,

Как домашний подъяремный скот,

Потому что все оттенки смысла

Умное число передает.

«Медленно рождалось “слово как таковое”, — продолжает Мандельштам. — Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников.

От этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников.

Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.

И если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования».

Как известно, Мандельштам говорил: «мы — смысловики»; и, как известно, в 1974-м появилась знаменитая статья, объявившая творчество Мандельштама и Ахматовой «русской семантической поэзией». Мы пишем не академическую книгу; здесь не место анализировать эту теорию и рассуждать о возможности ее проецирования на творчество других акмеистов — или хотя бы только Гумилева. Тем более что все это происходило десятилетия спустя — а пока, в 1913 году, дело обстояло так: рядом с Гумилевым были два человека, способных на какую-то теоретическую работу. Один — физически взрослый «вечный гимназист», очень уверенный в себе, но весьма скупо наделенный другими достоинствами. Второй — юный и гениальный, пока что даже более гениальный в рассуждениях, чем в стихах. Напечатана была, к сожалению, статья первого.

Один — физически взрослый «вечный гимназист», очень уверенный в себе, но весьма скупо наделенный другими достоинствами. Второй — юный и гениальный, пока что даже более гениальный в рассуждениях, чем в стихах. Напечатана была, к сожалению, статья первого.

В пятом номере «Аполлона» появилась подборка специально акмеистических стихов. Открывалась она «Пятистопными ямбами». Завершалась «Нотр-Дамом» Мандельштама. В обоих стихотворениях речь идет об искусстве каменщика, о победе над «тяжестью недоброй». («Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить. — “Утро акмеизма”».) Между ними — «Все мы бражники здесь, блудницы…» Ахматовой, «Смерть лося» Зенкевича, «После грозы» Нарбута (едва ли не лучшее его стихотворение), программный «Адам» Городецкого… Акмеизм на все вкусы и во всех пониманиях…

На какой прием акмеисты расcчитывали?

Гумилев явно ожидал позитивной реакции Брюсова. Ему казалось, что принципы акмеизма близки его первому учителю. Он старался познакомить Брюсова с ними, заинтересовать его. В конце концов Рене Гиль, друг Брюсова и один из основателей французского символизма, стал же духовным отцом унанимистов!

В конце концов Рене Гиль, друг Брюсова и один из основателей французского символизма, стал же духовным отцом унанимистов!

Увы, его ожидало новое разочарование.

__________

1. Гумилева (Львова) Анна Ивановна — мать Николая Гумилева и бабушка Льва Гумилева.

* Для иногородних: от Царскосельского (Витебского) вокзала до клиники Отто — не менее сорока минут ходу.

** Вере Гедройц принадлежали три из шести «паев», то есть она оплачивала половину стоимости издания. Другими «пайщиками» были Л. Я. Лозинский, отец поэта, его друг, тоже присяжный поверенный Н. Г. Жуков и сам Гумилев.

*** См. письмо Ахматовой к Гумилеву от 17 июля 1914 года.

**** В оглавлении — «Заветы символизма и акмеизм»: прямой ответ Вячеславу Иванову.

Рубрики Культура и искусство, Люди, Опыты, Перемены, Прошлое, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее | 4 комментария »

НА ГЛАВНУЮ БЛОГА ПЕРЕМЕН>>

Статья об акмеизме из The Free Dictionary

Также найдено в: Dictionary, Wikipedia.

Следующая статья взята из Большой советской энциклопедии (1979). Он может быть устаревшим или идеологически предвзятым.

направление в русской поэзии начала ХХ века, возникшее в связи с кризисом буржуазной культуры и выражавшее декадентское мировоззрение.

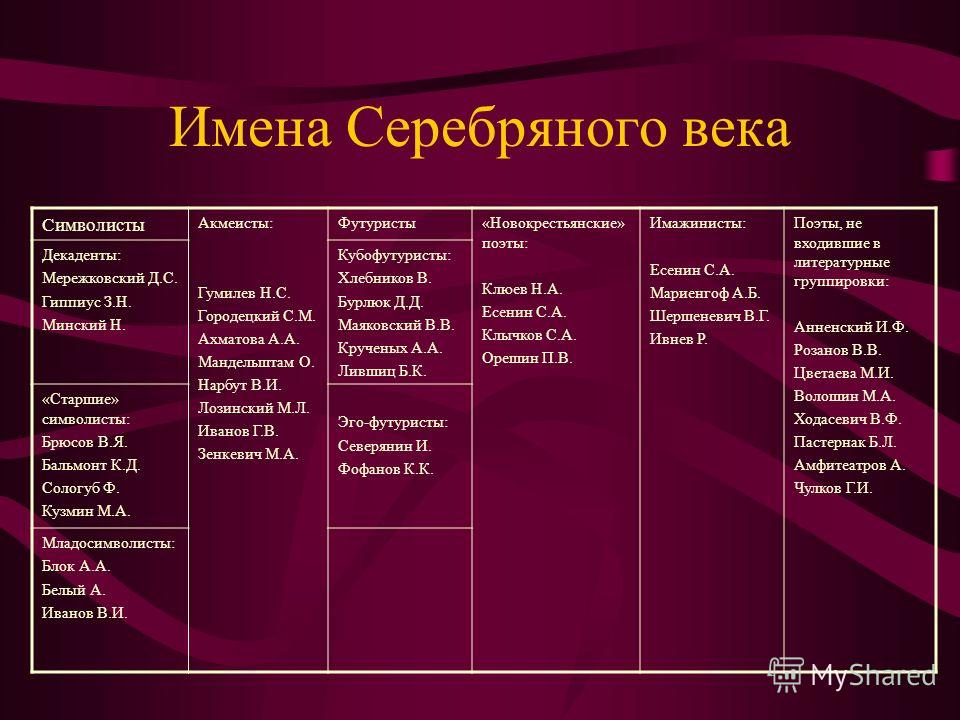

Акмеизм возник как реакция на символизм. Представители акмеизма, объединившиеся в Гильдию поэтов и печатавшиеся в журнале Аполлон (1909–17), боролся с уходом поэзии в «иные миры» и «непознаваемое», а также с двусмысленными и зыбкими поэтическими образами. Хотя они заявляли о своем предпочтении настоящей, земной жизни и призывали к возвращению поэзии силам природы, акмеисты воспринимали жизнь как находящуюся вне общества и истории; человек был исключен из реальности общества. Преклонение эстета перед житейскими мелочами акмеисты противопоставляли социальным конфликтам. Их поэзия имеет дело с вещами (например, творчество М. Кузьмина), с предметным миром, с образами прошлой культуры и истории (О. Мандельштам, в сборнике 9).0005 Stone , 1913) и поэтизирует биологические истоки бытия (особенно работы М. Зенкевича и В. Нарбута).

Мандельштам, в сборнике 9).0005 Stone , 1913) и поэтизирует биологические истоки бытия (особенно работы М. Зенкевича и В. Нарбута).

Ранней поэзии Н. Гумилева присуща апология «сильной личности» и «изначальных» чувств, которые ограничивали его сознание антидемократическим и индивидуалистическим.

В послереволюционные годы Цех поэтов перестал существовать как литературная школа. Уже в 1915 г. наиболее известные акмеисты вышли за пределы своих манифестов; произведения А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева и отчасти М. Кузьмина развивали индивидуальные судьбы.

ЛИТЕРАТУРА

Блок А. «Без божества, без вдохновения». Собр. соч ., т. 1, с. 6. Москва-Ленинград, 1962.[Манифест акмеистов.] Аполлон , 1913, вып. 1.

Кузьмин М. О прекрасной ясности. Аполлон , 1910, вып. 1.

Михайловский Б. Русская литература 20 в . Москва, 1939.

Волков А. Очерки русской литературы конец 19 и начала 20 вв . М.

, 1955.

, 1955. Орлов В. На рубеже двух эпох. Вопросы литературы , 1966, вып. 10.

Жирмунский В. О творчестве Анны Ахматовой. Новый мир , 1969, вып. 6.

История русской поэзии , вып. 2. Л., 1969.

И. С. П РАВДИНА

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Упоминается в ?

- Гумилев Николай

- Гумилев Николай Степанович

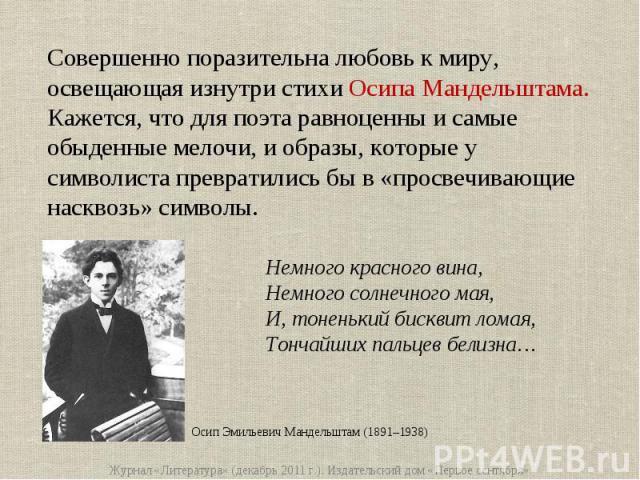

- Mandelshtam, Osip

- Mandelshtam, Osip Emilevich

- Nikolai Gumilev

- Nikolai Stepanovich Gumilev

- Osip Emilevich Mandelshtam

- Osip Mandelshtam

- Rozhdestvenskii, Vsevolod

- Rozhdestvenskii, Vsevolod Aleksandrovich

- Russian Soviet Federated Socialist Republic RSFSR

- Общество изучения поэтического языка

- Всеволод Александрович Рождественский

- Всеволод Рождественский

Ссылки в архиве периодических изданий ?

Русинко сосредотачивается на пересмотре Мандельштамом символистских принципов — которые были прежде всего производными от увлечения Ницше Дионисом — в соответствии с ницшеанским аполлоническим полюсом; она утверждает, что акмеизм «внес оригинальную интерпретацию Ницше, которая подчеркивала аполлонический принцип над дионисийским в стиле и философии». (1) Этот взгляд на акмеизм как на альтернативу дионисийскому буйству и безумию символистов стал господствующим среди исследователей русской литературы модернистского периода.

(1) Этот взгляд на акмеизм как на альтернативу дионисийскому буйству и безумию символистов стал господствующим среди исследователей русской литературы модернистского периода.

Слово как таковое: постструктуралистская поэтика Ницше и Мандельштама

Почему сдержанный модернизм, по-видимому, оказал столь незначительное влияние на французскую литературу? возникли более или менее одновременно, но без какого-либо ощутимого контакта между двумя движениями.

Кремень на ярком камне: революция точности и сдержанности в американском, русском и немецком модернизме

Если символизму, футуризму и акмеизму лучше НЭП или пятилетка?

Еврейский казак

Он просуществовал гораздо дольше как структурированная группа, чем любая другая в истории французской (да и европейской) литературы: романтизм, реализм, натурализм, парнасизм, символизм, акмеизм, футуризм, вортицизм, сюрреализм , структурализм, тельквеллизм — все подобные «доктрины» и часовни возникали и падали в течение одного-двух десятилетий, а часто и гораздо меньше.

Введение: «Книга бакалавров» Филипа Терри

В очерках первой части («Ницше и дореволюционные корни советской культуры») обсуждаются ранний Маяковский (Бенгт Янгфельдт), Хлебников (Генрик Баран), акмеизм (Элен Русинко) и Русские оккультисты (Мария Карлсон).

Ницше и советская культура: союзник и противник

Эти и другие ранние стихотворения демонстрируют влияние акмеизма в использовании конкретных образов, изобразительных деталей и семантической точности.

Тихонов Николай Семенович

Можно по крайней мере утверждать, что в период с середины 1890-х до 1917 года она была господствующей, может быть, даже господствующей традицией, безусловно, в поэзии, поскольку акмеизм и футуризм, и даже имажинизм были, хотя и открыто, враждебный, явно его ответвления.

Социалистический реализм: невозможная эстетика

Акмеизм, футуризм и другие течения процветали, но затем сталинская эпоха заставила их замолчать.

История русской поэзии

Простой, прямой, интроспективный стиль Ахмадулиной многим обязан традиции акмеизма, Цветаевне и Пастернаку; одно из ее самых известных длинных стихотворений — «Моя родословная» («Моя родословная», 1964), тема которого восходит к одноименному стихотворению Пушкина.

Ахмадулина Белла (Ахатовна)

Исследователи, изучающие эти связи, могут обнаружить существенные эстетические совпадения между англо-американскими, французскими, немецкими и русскими авангардными движениями, такими как имажинизм, акмеизм, символизм, футуризм, вортицизм, конструктивизм. и др. (Художник 3).

Новаторство и мультимедиа в поэзии Каммингса и Маяковского

Длина отдельных стихотворений имеет тенденцию к увеличению, а не к сокращению, а поэтические влияния эклектичны, от сюрреализма и дадаизма до русского акмеизма и американского конфессионализма.

Новые европейские поэты

Майкл Баскер рассматривает трансформацию чертей-символистов акмеизмом, в частности показывая демоническую природу Гумилева как отсутствующего героя ахматовской «Поэмы без героя».

Русская литература и ее демоны

Браузер энциклопедии ?

- ▲

- Ackerman Linkage

- Ackerman Rideing Gear

- Ackerman, Bruce A.

- Ackerman, Forrest James

- Ackerman, James S.

- ACKERNAL.

- символ подтверждения

- подтверждение

- подтверждение

- Ackoff, Russell L.

- Ackroyd, Peter

- Ackté-Jalander, Aino

- ACL

- aclastic

- aclinal

- aclinic

- aclinic line

- ACM

- Acmaeidae

- ACME

- acme harrow

- резьба акме

- резьба акме

- акмеизм

- акмеисты

- акмик

- акмит

- акне

- розовые угри акнидоспоридия0058 acnode

- ACN-PCN

- Aco Sopov

- Aco, Michel

- Acoela

- Acoelea

- Acoelomata

- acoelomate

- acoelous

- Acollas, Émile

- acolpate

- acolyte

- ACOM

- Acoma

- Acominatus, Michael

- acon

- Aconcagua

- Aconchulinida

- aconitase

- ▼

Полный браузер ?

- ▲

- АСМСР

- ACMCQ

- ACMCV

- ACMCW

- Аккмд

- АКМДК

- АЦМДП

- АКМДС

- АКМДТТ

- акме

- акме

- акме

- акме

- акме

- Акме (значения)

- Акме (значения)

- Акме (значения)

- Акме (значения)

- культиваторная борона

- культиваторная борона

- трапецеидальная резьба

- трапецеидальная резьба

- Акме Теле Пауэр Лимитед

- Торцевая резьба

- Форма резьбы Acme

- Акме Зона

- Акме! Формат подписи вторжения

- АКМЕС

- ACMEDSCI

- акмегенезис

- Акмеизм

- Акмеист

- Акмеист

- Акмеистическая поэзия

- Акмеистическая поэзия

- Акмеисты

- АКМЕП

- АКМЕР

- АКМЕС

- АКМЕС

- АКМЕС

- АКМЕС

- акместезия

- АКМЕТ

- Акметалл

- АКМФ

- АКМФФ

- АКМФИ

- ACMFV

- АКМГ

- АКГИС

- АКМН

- АКМНА

- АКМХБ

- АКМНС

- АКМСКК

- АКМДР

- АКМН

- АКМПЧ

- АКМХС

- АКМНТ

- ▼

Анна Андреевна Горенко родилась 11 июня 1889 года под Одессой, ее отец Андрей Горенко был морским инженером 4 года. Ее аристократический мать Инна Стогова была бывшей участницей радикальной политической группы «Народная воля» (Народная Воля ). Молодая Ахматова знала наизусть французских поэтов так же, как русских . Выросла в Царском Селе где училась в школе , закончила выпускной год в Фундуклеевской гимназии в Киев (1907). В том же году она поступила на юридический факультет Киевского училища женщин , позже отчисленных для изучения литературы в Санкт-Петербург . В 1903 году Ахматова познакомилась с поэтом Николаем Гумилевым, настойчивые ухаживания которого привели к их браку в 1910 году. Я научил женщин говорить … После 1922 новые произведения Ахматовой не публиковались, потому что ее аполитичное творчество считалось несовместимым с новым порядком. Помечен как « внутренняя эмигрантка», ей была назначена мизерная пенсия. Критики считали, что ее время прошло. Тем не менее ее стихи продолжали цитировать ученые школы формалистов и восхищаться любителями поэзии. Ахматова сама обратилась к исследованию жизни и творчества Пушкина , напечатав несколько основополагающих статей, опубликованных посмертно под названием «О Пушкине» (О Пушкине), работала над «Тростником» (Тростник, 1926-40), в котором собраны стихи о творении и представлены посвящения поэтам Мандельштаму , Пастернаку и Данте. Ахматова религиозные мотивы часто пронизаны суевериями и пережитками язычества, такими как верба, дерево водяные нимфы. |

А.

А. Они путешествовали за границу в 1910 и 1911 годах. королевы и танцовщицы. Вместе они посетили Лувр и читали французские стихи.

Они путешествовали за границу в 1910 и 1911 годах. королевы и танцовщицы. Вместе они посетили Лувр и читали французские стихи.  Его миниатюрных любовных текста продемонстрировали утонченность стиля и посыла. Коллекция Розария (Четки, 1914) показал заметные изменения в голосе поэта, от настороженного ожидания измены до разочарования в любви вкупе с мирской роковой женщиной. Лирика породила множество женских эпигонов, которых поэт оплакивал в своей «Эпиграмме»:

Его миниатюрных любовных текста продемонстрировали утонченность стиля и посыла. Коллекция Розария (Четки, 1914) показал заметные изменения в голосе поэта, от настороженного ожидания измены до разочарования в любви вкупе с мирской роковой женщиной. Лирика породила множество женских эпигонов, которых поэт оплакивал в своей «Эпиграмме»: С 1926 по 1940 год Ахматова жила у искусствоведа Николая Пунина. Массовые аресты 1930-х , в которые входили ее сын и Пунин, породили панихиду человеческим страданиям, Реквием (1935-40), никогда не издававшийся в Советском Союзе.

С 1926 по 1940 год Ахматова жила у искусствоведа Николая Пунина. Массовые аресты 1930-х , в которые входили ее сын и Пунин, породили панихиду человеческим страданиям, Реквием (1935-40), никогда не издававшийся в Советском Союзе.  Ахматова любовная лирика, таким образом, заслужила признание благодаря доступной красоте содержания и формы, а также новизне женского голоса, выражающего женские эмоции. Ученые находили в этих простых стихах тонкие приемы и оттачивали образность. Более поздняя поэзия добавляет темы поэтического творчества, читательской аудитории, войны и death , наряду с более длинными лирическими формами, иногда достигаемыми за счет циклизации, что способствует расширению тематического охвата и углублению содержания. Ахматова Поздние герметические работы заставили некоторых намекнуть на упадок таланта, как это сделали другие в отношении Пушкина. Долго незамеченным оставался прием расширения границ ее сжатого стиха путем включения литературных аллюзий, соответствий и подтекстов.

Ахматова любовная лирика, таким образом, заслужила признание благодаря доступной красоте содержания и формы, а также новизне женского голоса, выражающего женские эмоции. Ученые находили в этих простых стихах тонкие приемы и оттачивали образность. Более поздняя поэзия добавляет темы поэтического творчества, читательской аудитории, войны и death , наряду с более длинными лирическими формами, иногда достигаемыми за счет циклизации, что способствует расширению тематического охвата и углублению содержания. Ахматова Поздние герметические работы заставили некоторых намекнуть на упадок таланта, как это сделали другие в отношении Пушкина. Долго незамеченным оставался прием расширения границ ее сжатого стиха путем включения литературных аллюзий, соответствий и подтекстов.  Однажды начавшись, всплеск спадает, но медленно, о чем свидетельствует тяжеловесный двусторонний Эпилог. В этих разноритмичных стихотворениях, лишенных последовательного повествования, основное внимание уделяется лейтмотиву тюрьмы и страданий. Каждое стихотворение имеет различный подход , как если бы от горя у матери закружилась голова, а ее мысли были сосредоточены на ее утрате. Религиозный подтекст усиливается вместе со страданиями матери. Деревья, которые когда-то шептали ей, хранят молчание от боли. С вынесением приговора сыну безумие витает в воздухе, чтобы стереть память, но, как и смерть, оно ускользает от нее. На фото мать 9 детей.0393 Христос при Распятии расширяет невыразимую скорбь: «И там, где Мать молча стояла,/ Никто и глядеть не смел». Даже если вещи изменятся, персона клянется не принимать памятника себе, кроме тюрьмы, чтобы блаженной смертью не забыть страдания миллионов. Воздействующее содержание поэмы компенсируется мелодичной, фольклорной , сдержанной формой.

Однажды начавшись, всплеск спадает, но медленно, о чем свидетельствует тяжеловесный двусторонний Эпилог. В этих разноритмичных стихотворениях, лишенных последовательного повествования, основное внимание уделяется лейтмотиву тюрьмы и страданий. Каждое стихотворение имеет различный подход , как если бы от горя у матери закружилась голова, а ее мысли были сосредоточены на ее утрате. Религиозный подтекст усиливается вместе со страданиями матери. Деревья, которые когда-то шептали ей, хранят молчание от боли. С вынесением приговора сыну безумие витает в воздухе, чтобы стереть память, но, как и смерть, оно ускользает от нее. На фото мать 9 детей.0393 Христос при Распятии расширяет невыразимую скорбь: «И там, где Мать молча стояла,/ Никто и глядеть не смел». Даже если вещи изменятся, персона клянется не принимать памятника себе, кроме тюрьмы, чтобы блаженной смертью не забыть страдания миллионов. Воздействующее содержание поэмы компенсируется мелодичной, фольклорной , сдержанной формой.