что это такое в философии

Обновлено 20 июля 2021 Просмотров: 177 958 Автор: Дмитрий ПетровЗдравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. «Философия — служанка богословия», — эту знаменитую фразу приписывают сразу нескольким выдающимся мыслителям Средневековья.

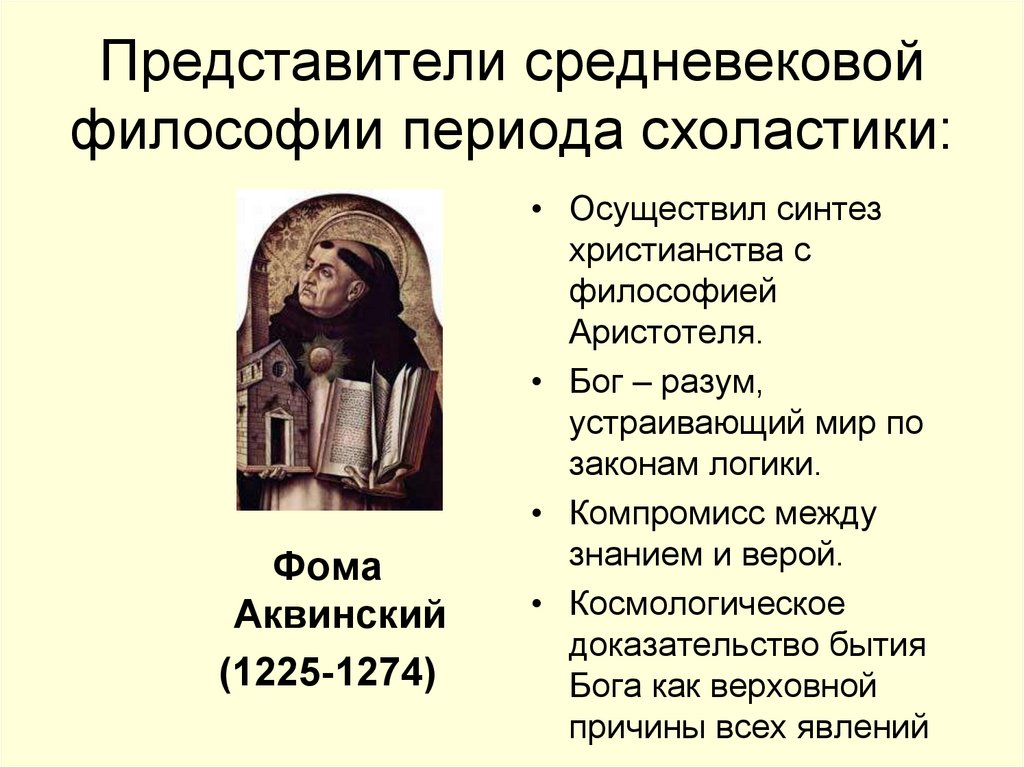

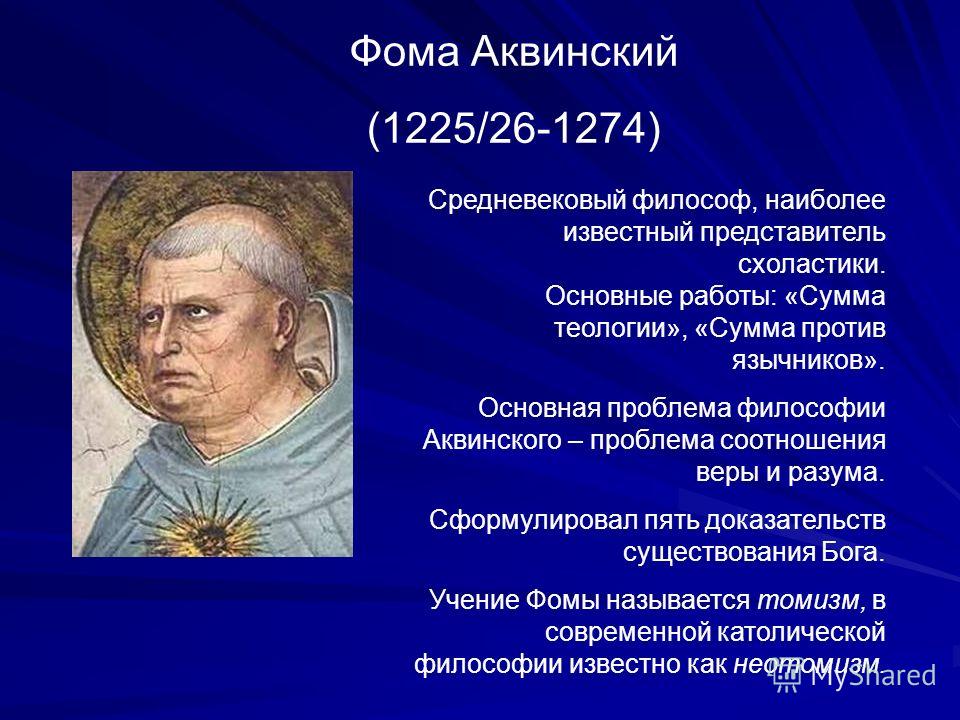

Монах-бенедиктинец Петр Дамиани, философ и богослов Фома Аквинский, католический историк Цезарь Бароний — все они в разное время так или иначе формулировали похожие утверждения.

*Франсиско де Сурбаран, «Апофеоз Святого Фомы Аквинского», 1631 г.

Из науки, познающей и пытающейся объяснить окружающий мир, философия на целых 10 веков превратилась во вспомогательную дисциплину, призванную трактовать Святое Писание так, как этого требовала церковь.

И именно в этот период (Средние века) сформировалась схоластика.

Схоластика — это …

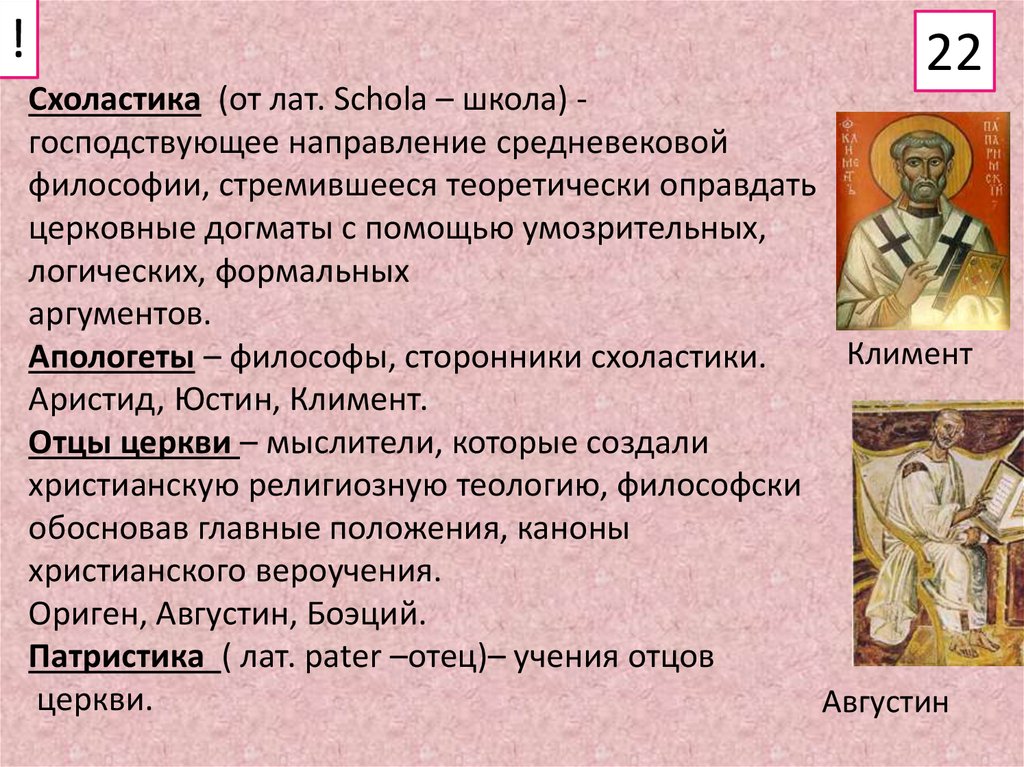

Схоластика — это сплав философии и богословия, целая эпоха в развитии философских учений, совпадающая с огромным периодом в истории человечества, который мы называем Средними веками.

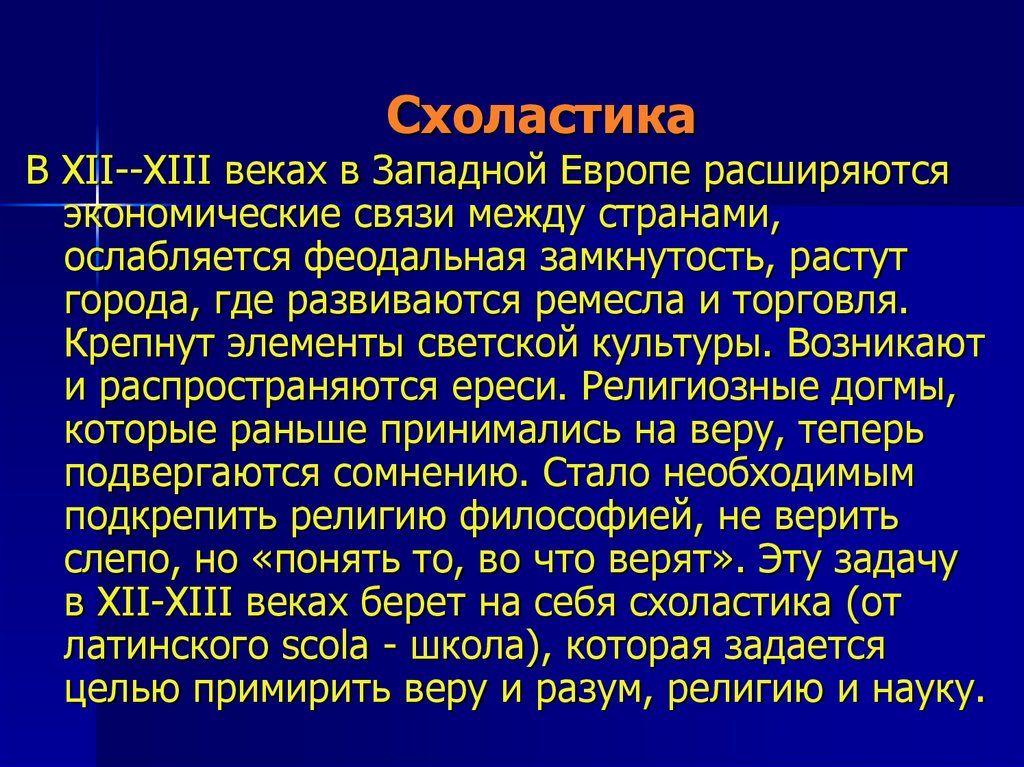

Начало Средневековья совпало с падением Римской империи в V веке. Это слом эпох, кризис, который определил развитие Европы на много веков вперед. Культура, образование, философия и религия — все круто меняется. На смену языческому многобожию Древнего мира приходит новая религия — христианство.

Если в начале своего пути христианство подвергалось гонениям, то теперь ситуация в корне меняется: уже язычество становится «вне закона», а молодая религия набирает обороты и становится все более агрессивной.

Среди общего упадка христианские монастыри становятся центрами развития культуры и образования.

Здесь же зарождается новое направление философии, призванное «переводить» сложные и непонятные обывателям тексты Святого Писания на доступный язык, трактовать Слово Божие в интересах активно формирующегося института церкви.

*Монастырь Сен-Виктор близ Парижа стал центром схоластики в XII веке

Новую философию называют схоластикой. Это направление, опираясь на лучшие достижения древнегреческих мыслителей (в основном на логику Аристотеля и учение Платона), повернуло философию в христианское русло.

Это направление, опираясь на лучшие достижения древнегреческих мыслителей (в основном на логику Аристотеля и учение Платона), повернуло философию в христианское русло.

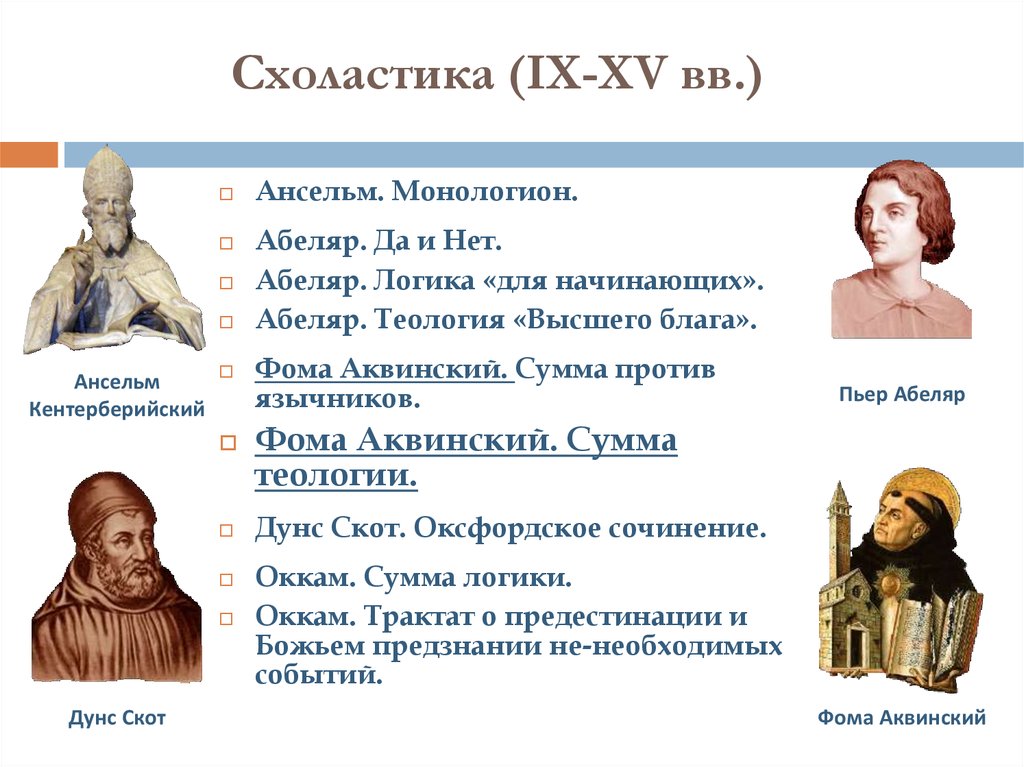

В развитии схоластики можно выделить четыре периода:

- VI–IX века. Подготовка почвы.

Значимые имена: ирландский философ Иоанн Скот Эриугена (около 810–877), римский философ Боэций (480–524). - IX–XII века. Интенсивное формирование.

Значимые имена: итальянский архиепископ Ансельм Кентерберийский (1033–1109), французский теолог Пьер Абеляр (1079–1142). - XIII век. Расцвет.

Значимые имена: итальянский философ-богослов Фома Аквинский (1225–1274), немецкий алхимик Альберт Великий (1193–1280), английский монах-естествоиспытатель Роджер Бэкон (1214–1292), генерал францисканского ордена Бонавентура (1221–1274). - XIV-XV века. Упадок.

Ярчайший представитель — английский монах-францисканец Уильям Оккам (ок. 1285–1349).

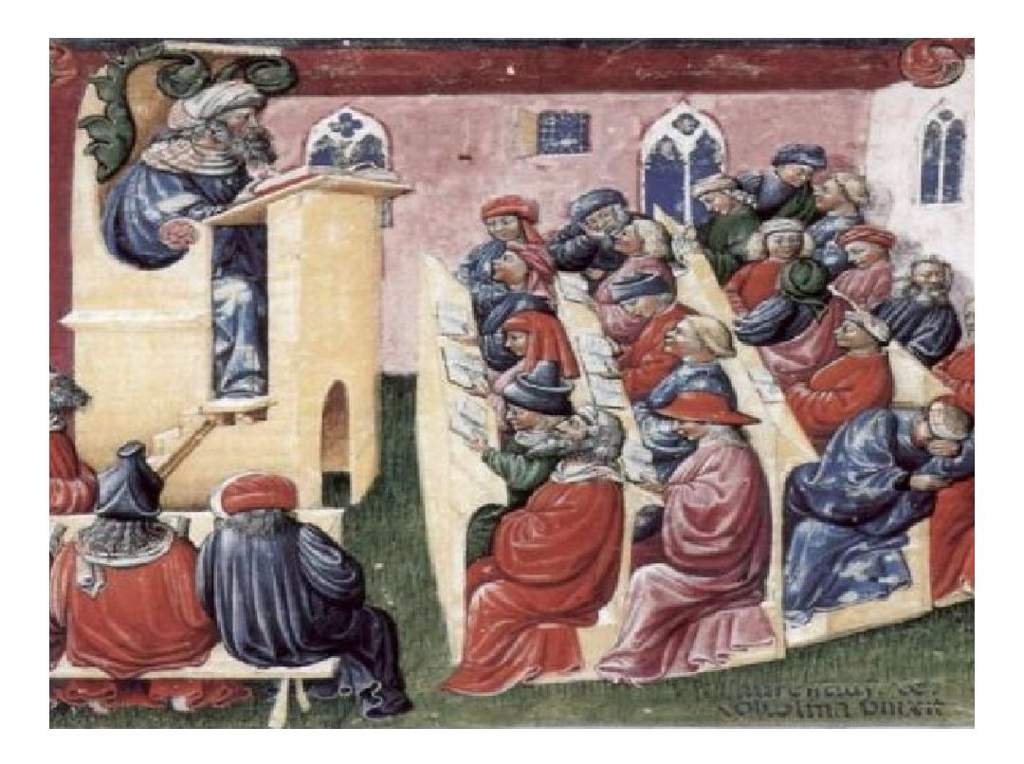

Первые университеты — центры схоластического учения

Этимология слова схоластика отсылает нас к истокам этого явления. В переводе с древнегреческого σχολαστικός — это «школьный или ученый».

В переводе с древнегреческого σχολαστικός — это «школьный или ученый».

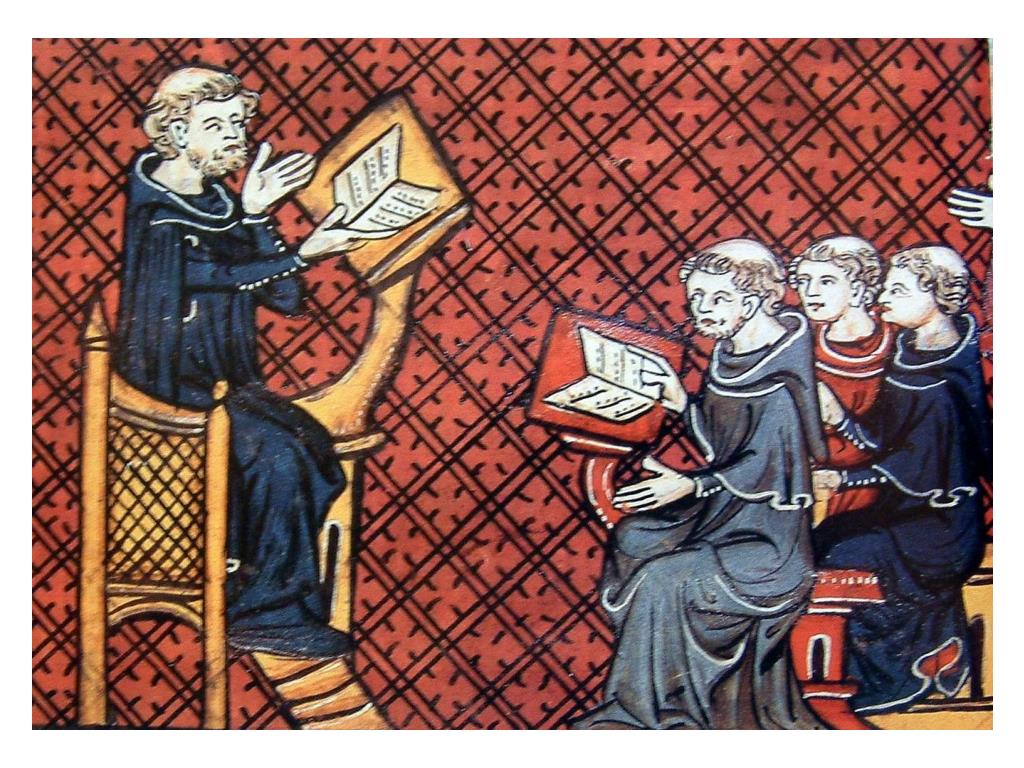

Изначально схоластикой называли школьные предметы в монастырских школах, а схоластами — учителей.

В конце концов сложилась система образования, где для освоения схоластической науки нужно было пройти несколько ступеней.

- Первая ступень — тривиум. Включала три базовых предмета: латинскую грамматику, диалектику и риторику.

- Вторая ступень — квадривиум. Включала арифметику, геометрию, музыку и астрономию.

- Освоившие «семь свободных искусств» могли переходить к обучению в университете на богословском факультете.

В XI–XII веках в Болонье и Париже появились первые университеты, и при активной поддержке католической церкви к XV веку в Европе сформировалась сеть университетов.

*Болонский университет основан в 1088 году

Церкви нужны были ученые, способные трактовать Священное Писание, но чтобы пресечь невежество и самодеятельность, к истолкованию и изучению Библии допускались только студенты, прошедшие все ступени обучения.

Суть средневековой схоластики

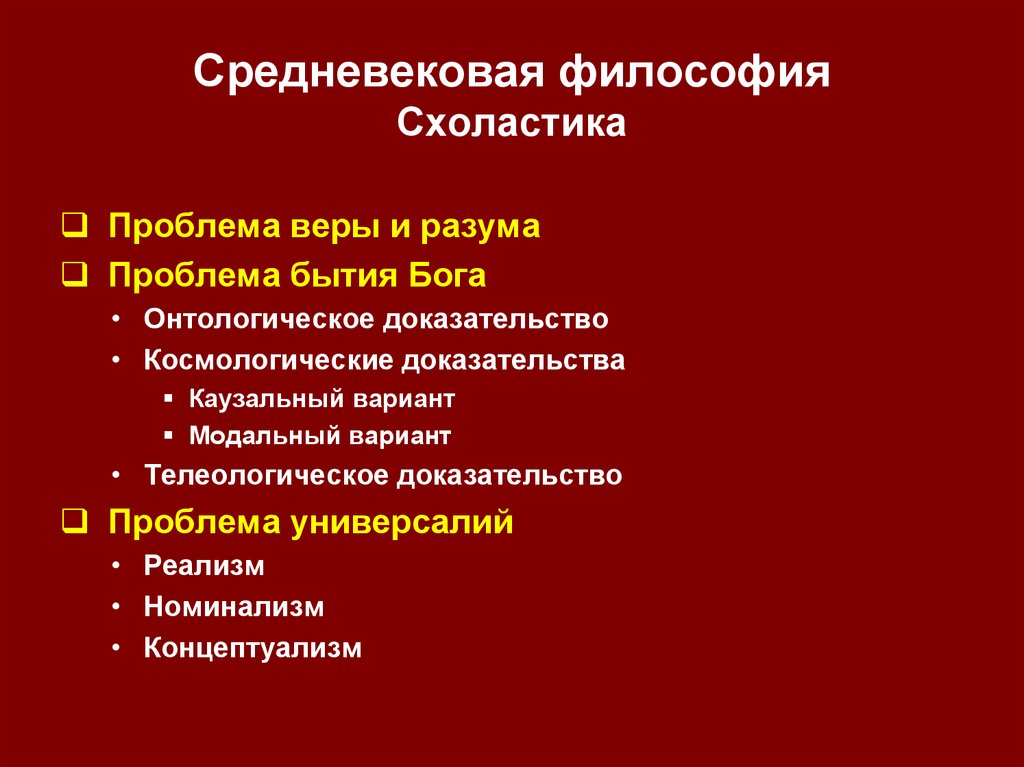

Основная задача схоластики в философии — это найти рациональные доказательства существования Бога и логически обосновать христианские догматы, сформулированные «отцами церкви».

Схоласты считали, что Бога можно и нужно постигать через логику и философские рассуждения.

Что нужно для хорошего схоластического диспута?

- Библейские тексты и комментарии к ним непререкаемых авторитетов — патрициев.

«Отцами церкви» называют группу церковных деятелей, стоящих у истоков христианства. Именно они составили канонический список Священных книг, сформулировали общепризнанные догматы веры, разработали структуру Церкви и правила богослужения. Их учение — патристика — предшествовало схоластике.

Особо почитаются три Великих Святителя:

- Василий Великий (Кесарийский) (330–379),

- Григорий Богослов (Назианзин) (329–389),

- Иоанн Златоуст (около 347–407).

*Три Великих Святителя

Если патриции — это Отцы церкви, то схоласты — это Учителя церкви.

- Философские трактаты древних язычников Платона и Аристотеля, представляющих величайшие образцы человеческой мысли.

- Пытливый богослов или ученый монах, пытающийся обосновать разумность веры.

В схоластике Святое писание и труды патрициев воспринимались как аксиома, не требующая доказательств. Религия принимается верой безо всяких условий.

Но натуральную философию и логику Аристотеля средневековые мыслители тоже не могли скинуть со счетов, поэтому труды древних греков стали методом изучения религии.

Схоласты хотели привести к гармонии веру и разум.

Удивительно, но схожая проблема у церкви возникла в XIX веке, когда научные открытия снова нужно было как-то увязывать с религией.

«Проклятый» вопрос схоластов

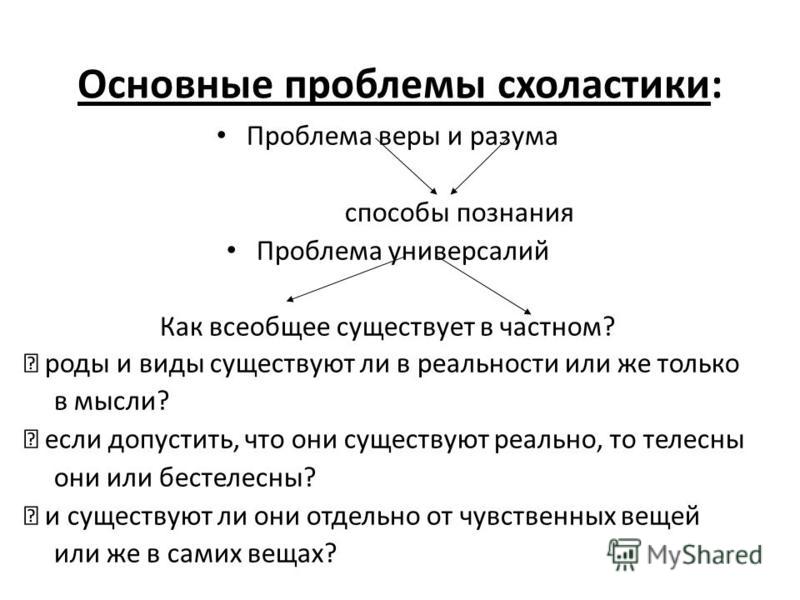

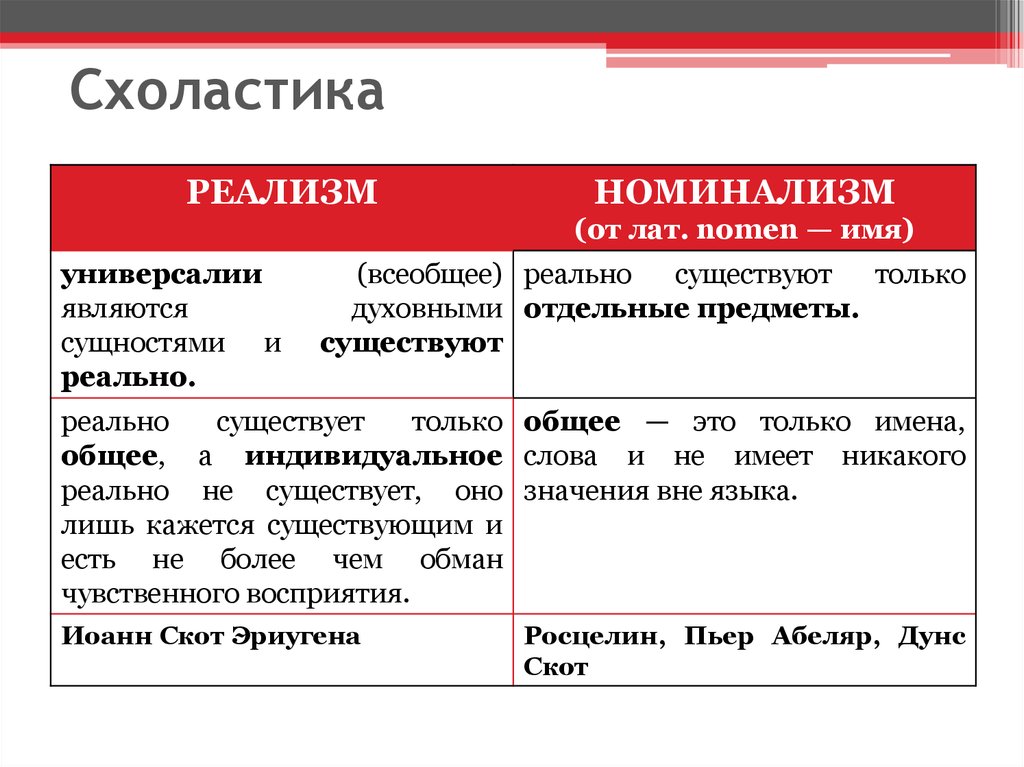

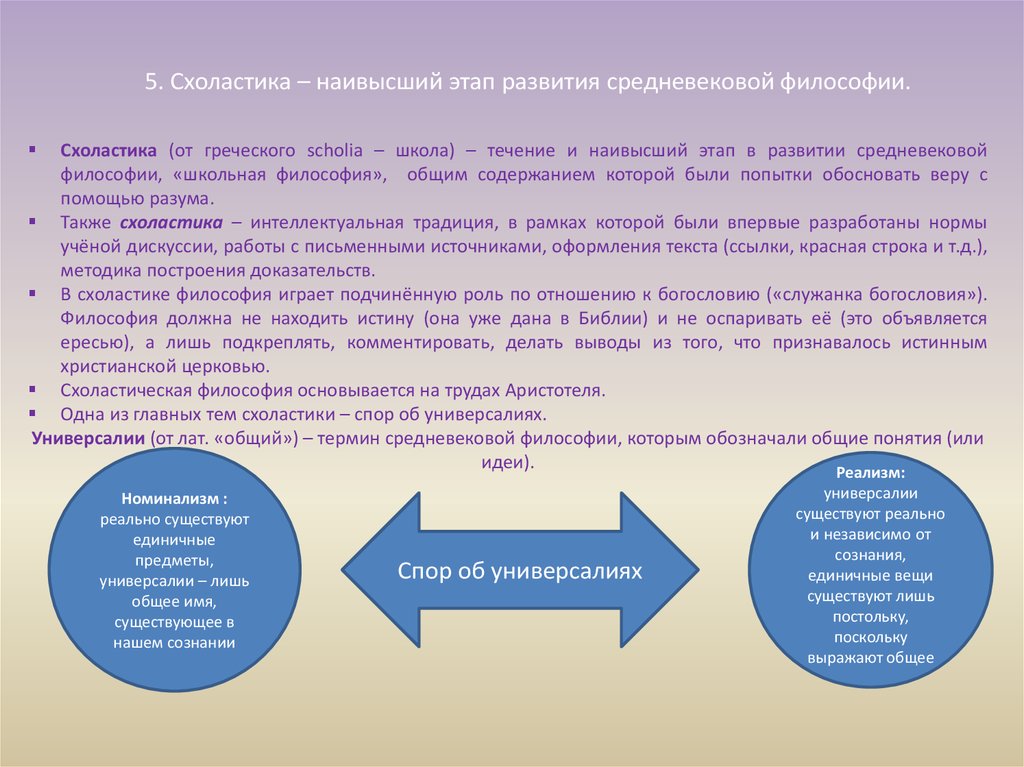

Главный спор схоластов развернулся вокруг универсалий. Универсалии — это общие понятия, абстрактные объекты, вбирающие в себя множество конкретных предметов.

Универсалии — это общие понятия, абстрактные объекты, вбирающие в себя множество конкретных предметов.

Например, универсалия «растение» — это и ромашка в поле, и репа в огороде, и баобаб в африканской саванне. Универсалия «человек» складывается из конкретных Маши, Саши, Фомы и т.д.

Про реальное существование универсалий первым задумался Платон. Универсалия, по его мнению, существует в некоем высшем мире, а ромашки и баобабы — всего лишь ее порождения в нашем подлунном мире. Схоласты, вслед за Платоном признавшие реальность существования универсалий, стали называться реалистами.

Средневековый реализм опирается на утверждение, что универсалии создал Бог при сотворении мира, они предшествуют единичным материальным вещам.

Иными словами, Бог создал идею растения, а уж потом эта идея получила материальное воплощение в форме репы и баобаба.

К лагерю реалистов относятся Иоанн Скот Эриугена, Фома Аквинский, Ансельм Кентерберийский.

*Материальное воплощение универсалии «растение» — баобаб в Африканской саванне

Оппонентами реалистов стали номиналисты, не признающие реального существования универсалий в каком-то идеальном мире. Номинализм получил название от латинского nomen — имя.

Номинализм получил название от латинского nomen — имя.

Бог сразу создавал репу и баобабы во всем их многообразии, а люди, познавая мир вокруг, по ходу жизни придумывали этим вещам названия. Номиналисты (Беренгар Турский, Уильям Оккам) считали, что универсалии — это имена вещей.

Из номинализма вышло любопытное учение, основанное Пьером Абеляром, — концептуализм (от лат. conceptus — понятие). Сами по себе универсалии не существуют реально, но в человеческом разуме они получают реальное воплощение в виде концептов, которые обобщают частные свойства вещей. Католическая церковь не оценила оригинальные идеи Абеляра и объявила их ересью.

Фома Аквинский

В разговоре о том, что такое схоластика, невозможно обойтись без упоминания крупнейшего философа Средневековья Фомы Аквинского. Его учение томизм до сих пор является официальной философией католицизма.

Наследие Фомы Аквинского — более 60 трудов, в которых он выстраивает логическую систему христианской схоластики. Мыслитель разводит философию и теологию, определяя каждой из них свою роль.

Мыслитель разводит философию и теологию, определяя каждой из них свою роль.

Философия познает «истины разума», а теология — «истины откровения». При этом философия делает возможным познание веры.

Хоть вера и разум, теология и философия принципиально разные категории, но вместе они создают гармоническое единство, т.к. их объединяет общая цель — постижение Бога.

*Фома Аквинский, причислен к лику святых за свои философские труды

Бог у Фомы Аквинского — это и первопричина всего сущего, и конечная цель.

А вопрос универсалий он трактует с позиции их трех уровней:

- «До вещи», как идея Бога до сотворения им мира;

- «В вещи», как воплощение Богом своего замысла в материи;

- «После вещи», как понятия, сохраняющиеся в памяти людей даже после исчезновения материальной вещи.

Почему схоластика стала ругательным словом

Кризис и закат схоластики связывают с именем монаха-францисканца и преподавателя Оксфорда Уильяма Оккама, который придерживался идей номинализма, не признавал реальность универсалий и продвигал мысль, что обосновывать логикой существование Бога — величайшая глупость.

В Бога надо просто верить. Философия не должна больше быть служанкой религии, ее предназначение заниматься природой.

*Уильям Оккам

Оккам критиковал своих предшественников-схоластов за излишнее «мудрствование», нагромождение бесконечных выводов и поисков первопричин там, где достаточно простого анализа реальных предметов.

«Не следует множить сущности без необходимости», — принцип, известный далеко за пределами философии под кодовым названием «бритва Оккама».

Суть принципа в том, чтобы отбросить все лишнее и избыточное. Как правило, простого объяснения явления вполне достаточно, а лежащее на поверхности решение оказывается самым верным.

С одной стороны, схоластика «сделала» культуру и науку Средневековья. Диспуты и споры по важнейшим философским вопросам вывели Аристотелевскую логику на недосягаемые высоты. Искусство поиска и формулировки доказательств, ведения споров было отточено до совершенства.

Но есть и другая сторона медали. Схоласты часто затевали споры ради споров, вели бессмысленные многословные дискуссии из-за проблем, не стоящих и выеденного яйца. За это критиковал схоластику Оккам, за это над ней стали потешаться мыслители Ренессанса и последующих эпох.

Схоласты часто затевали споры ради споров, вели бессмысленные многословные дискуссии из-за проблем, не стоящих и выеденного яйца. За это критиковал схоластику Оккам, за это над ней стали потешаться мыслители Ренессанса и последующих эпох.

Со времен Возрождения до наших дней термин «схоластика» приобрел негативный, ругательный характер.

Схоластика ассоциируется, в первую очередь, со словоблудием, заумью, казуистикой. Так называют тяжеловесные теории, не имеющие ничего общего с реальным опытом, оторванные от жизни.

Схоластика сыграла огромную роль в становлении средневекового мировоззрения, но вместе с потерей позиций церкви в период Реформации и Возрождения пришло время новой философии.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo. ru

ru

Эта статья относится к рубрикам:

- Философия

3. Схоластическая философия

3. Схоластическая философия: ранняя схоластика (VIII–XIвв.)

Название «схоластическая философия» происходит от латинского слова scholastica– ученый, школьный. И переводится как школьная ученость, школьный учитель, ученая беседа. Такое название философия получила потому, что она преподавалась преимущественно в школах при монастырях (лат. cholia– школа), где готовили священников, а также в епископских школах, готовивших священнослужителей более высокого класса. В таких школах преподавание вел сам епископ и специальные учителя (mogistri).

Учитывая религиозный характер образования и монополизацию духовной жизни церковью, вполне понятно, почему схоластика, по сути, стала религиозной философией, признающей приоритет теологии. Схоластика видела свою цель в том, чтобы придать теологии форму научной системы путем формализации и рационализации христианско-философских положений патристики.

В церковно-монастырских школах, где преподавали теологию, схоластика оформилась в науку со своим предметом, принципами, со своей системой понятий и со своей методикой. То есть схоластика приняла вид научной дисциплины со своими специфическими чертами. Средневековые схоласты видели свою задачу в том, чтобы, используя логические приемы, обосновать и защитить, систематизировать теологические истины патристической философии. Дело в том, что истины веры, догматы христианства были обоснованы патристикой лишь частично, а некоторые из них были просто продекларированы. Схоластика должна была доказательство патристической философии развернуть в теорию. Схоластика исходила из того, что знание имеет два уровня: сверхчувственное знание

, даваемое в откровении, и естественное знание, отыскиваемое человеческим разумом. Норму первого знания содержат тексты Библии, сопровождаемые комментариями «отцов церкви» периода патристики. Норму второго знания содержат тексты Платона и Аристотеля, окрашенные авторскими комментариями типа Августина. Хотя истина дана в упомянутых текстах, но чтобы ее сделать доступной и понятной, не подверженной искажениям, надо из нее вывести все следствия путем тончайших логических построений, правильных умозаключений.

Норму первого знания содержат тексты Библии, сопровождаемые комментариями «отцов церкви» периода патристики. Норму второго знания содержат тексты Платона и Аристотеля, окрашенные авторскими комментариями типа Августина. Хотя истина дана в упомянутых текстах, но чтобы ее сделать доступной и понятной, не подверженной искажениям, надо из нее вывести все следствия путем тончайших логических построений, правильных умозаключений.

Основоположником схоластики можно считать Северина Боэция (480–524 гг.), которого называют «учителем Средневековья». Боэций создал систему, модель схоластического средневекового образования, которая сохранялась в течение столетий. Использовав идеи Марциана Капеллы (пер. пол. Vв.) о семи свободных «искусствах» (дисциплинах) – грамматика, риторика, диалектика (искусство логического рассуждения и его выражение в языке), арифметика, геометрия, астрономия, музыка, – каждому из искусств Капелла посвятил отдельную книгу, положив их в основу образования. Первые три дисциплины составили основу гуманитарного образования, остальные четыре – составили основу естественнонаучного знания, знания о природе.

В средневековых университетах (во IIв. открывается Болонский университет, в XIIв. – Парижский, в XIIIв. – Оксфордский, Кембриджский, Неаполитанский, Тулузский …) было 4 факультета. Первый факультет назывался «артистическим», или факультетом свободных профессий, позднее он будет называться философским. По существу, первый факультет был подготовительным для других.

Второй факультет – медицинский, третий – юридический и четвертый, самый высший и наиболее продолжительный по срокам обучения, был факультет теологический. Преподаваемая на трех первых факультетах схоластика была подготовительным курсом к изучению теологии на высшем факультете.

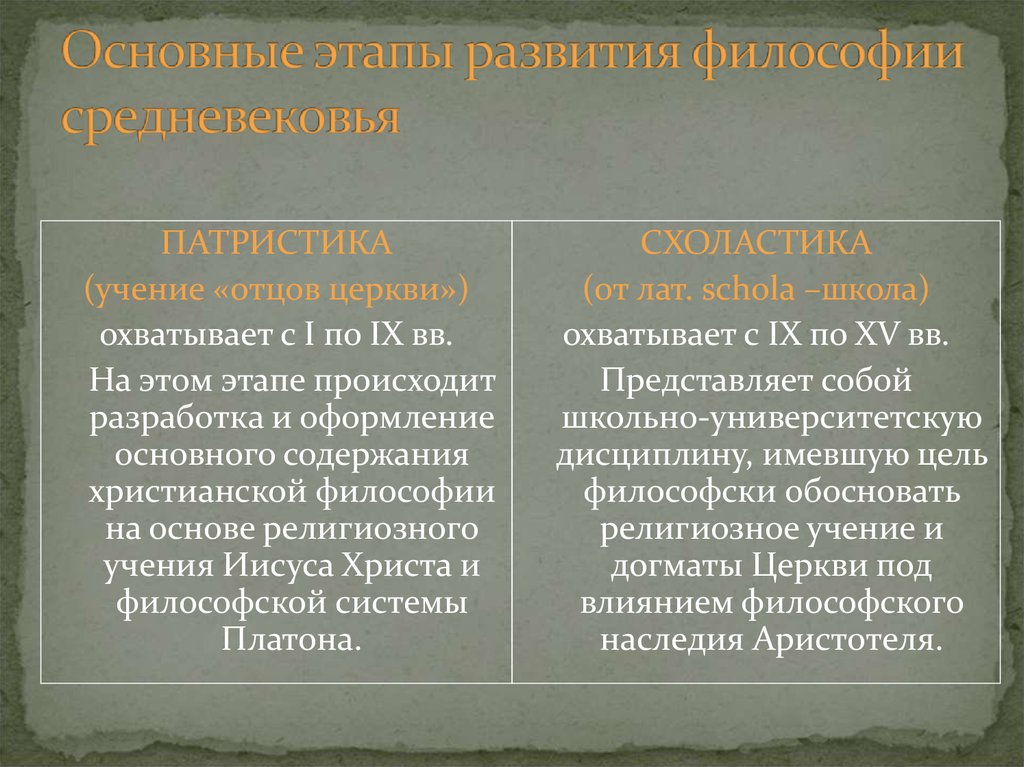

В истории схоластической философии выделяется от двух до четырех периодов. Мы выделим два больших периода – период ранней схоластики VIII–XIвв. и период поздней схоластики XII–XIVвв. Период ранней схоластики иногда называют платоновским, учитывая влияние философа Платона на мыслителей этого периода, а период поздней схоластики точно по тем же причинам называют аристотелевским. Первый период характеризуется выработкой схоластического метода, второй отмечен активной философизацией теологии, превращением ее, по сути, в философию. Философия фактически охватит все светские науки.

Первый период характеризуется выработкой схоластического метода, второй отмечен активной философизацией теологии, превращением ее, по сути, в философию. Философия фактически охватит все светские науки.

Наибольшее влияние на развитие схоластики оказал Августин. Проблематика схоластической философии во многом повторяет проблематику августиновой философии. Заметно возросла в этот период роль

В его основу был положен авторитарный принцип: высокое уважение к авторитету «отцов церкви». Средневековых схоластов не интересует происхождение догматов. Главное, чтобы они были одобрены церковью или авторитетом «отцов церкви».

Но в комментариях Библии «отцами церкви» часто обнаруживались противоречия, интерпретации могли не совпадать.

Другой принцип схоластического метода состоял в том, что предметы веры по самой своей природе трансцендентны, сверхчувственны и недоступны никакой аргументации, кроме как в чистых понятиях. Истинность дискутируемого объекта спора можно было доказать умозрительно, спекулятивно: выводя предмет спора из понятия предмета (онтологический способ доказательства). О чем идет речь? Дело в том, что структуры бытия как вторичного и сотворенного Богом мира уже содержатся до творения в виде идей, первообразов в Божественном разуме.

На разработку схоластического метода влияние оказали Платон и Аристотель. Платон своим учением о потустороннем мире вечных и неизменных идей, предшествующих и определяющих мир посюсторонний, помогал схоластике решать проблему отношения к Богу тварного мира. Та же самая проблема ставится Аристотелем как проблема соотношения первичных и вторичных сущностей.

Идеи и первичные сущности у Платона и Аристотеля являются первоэлементами бытия. Поэтому они предлагают создавать онтологию посюстороннего мира не с изучения действительного мира, а с познания именно первоэлементов, представленных понятиями. Следовательно, определенностью и действительностью оказываются не вещи и предметы, а их понятия. Суть схоластического метода в том и состояла, чтобы от анализа понятий идти к выведению из него логически, умозрительно всех следствий, не касаясь самого реального мира.

Суть схоластического метода в том и состояла, чтобы от анализа понятий идти к выведению из него логически, умозрительно всех следствий, не касаясь самого реального мира.

Мы уже говорили, что зачатки схоластического метода можно обнаружить у Боэция. Покажем это на примере решения им догмата о Троичности Бога в трактатах о Троичности[1].

Цель указанных трактатов – привести в соответствие с естественно познанными истинами христианский догмат о Троичности.

Рациональное обоснование догмата Боэций начинает с утверждения, что «Отец, Сын и Святой Дух – это один, а не три Бога»[2], и с выяснения таких понятий, как «единство», «тождество», «различие». Суть проблемы в следующем: догмат о Троичности Бога указывает, с одной стороны, на различие Лиц, Ипостасей Троицы, а с другой стороны, догмат подчеркивает, что Отец, Сын, Дух Святой – это один Бог, а не три Бога. Основанием любого единства, говорит Боэций, является отсутствие различий. Там, где имеют место различия, речь должна идти не о единстве, а о  Таким образом, признание различий Лиц должно привести к разделению Троицы. Боэций в своих трактатах берется доказать, что применительно к Троице ее различие и единство совместимы. Вот как он это делает.

Таким образом, признание различий Лиц должно привести к разделению Троицы. Боэций в своих трактатах берется доказать, что применительно к Троице ее различие и единство совместимы. Вот как он это делает.

По отношению к конечным, земным, вещам действует формула: «иное дело – существовать, иное – то, что существует». Это значит, что говоря, например, «человек справедлив», мы в этом высказывании различаем «человек» и «справедлив». «Человек» означает одно, а «справедлив» – другое. По отношению же к Богу эта формула не действует, т.к., называя Бога справедливым, мы подразумеваем, что Бог и есть справедливость. «Божественная же субстанция, – пишет Боэций, – есть форма без материи, и поэтому она едина, и есть то, что она есть. Ибо остальные вещи не суть то, что они есть»[4]. Поэтому, называя Бога Благим, Всемогущим и т.п., мы не выделяем в единой Божественной субстанции каких-то частей, отличных друг от друга. Говоря о Лицах Бога, мы говорим об одной и той же Божественной сущности: они ничего не меняют в самой сущности Бога, он остается Единым.

Боэций основывается на логическом анализе способов высказывания о любом предмете. Все, что может быть сказано о предмете, относится к одной из 10 аристотелевских категорий. Называя предмет и высказывая что-то о нем, мы подводим его под одну из 10 категорий.

Три первые категории – субстанция, количество, качество – называются категориями «сообразно предмету». Они указывают либо на сам предмет, либо на его свойство. С помощью этих категорий предмет («то, что есть») выделяется из числа других предметов.

Семь других категорий (мы их перечисляли в разделе «Античная философия») соотносят уже выделенный предмет с чем-то иным, отличным от него, например, с другим предметом, местом.

По отношению к Богу и по отношению к вещам сотворенного им мира существует принципиальное отличие в применении категорий «сообразно предмету»: ни одна из 10 категорий не может быть применена к Божественной сущности в собственном значении. Когда мы говорим о Боге, что он есть субстанция, что он Мудр, Всемогущ, Благ и т.д., то мы их употребляем в ином значении, в ином смысле, чем по отношению к вещам или людям: эти понятия просто не сопоставимы. По отношению к тварному миру надо выделять и различать сущность («то, что есть») и существование, бытие, но что касается Бога, то в нем сущность и существование совпадают. В сотворенных вещах они различаются, т.к. их бытие проистекает не из их сущности, они получают его от Бога. Трактовка догмата Троичности Боэцием служит примером иллюстрации основного принципа Боэция: «Там, где это возможно, соединяй веру с разумом». По его мнению, философия не может заменить теологию, т.к. назначение разума – служить вере, а истинность положений веры, их твердость не зависят от рационально логических доказательств. Но философия может помочь прояснить, популяризовать истины, установленные теологией, верой. Троичность Бога – это истина, не нуждающаяся в философском доказательстве, и не может быть предметом философского познания. Назначение философии – лишь разъяснить, что такое Троичность Бога, используя для этого свои познавательные средства, скажем, логику Аристотеля.

По его мнению, философия не может заменить теологию, т.к. назначение разума – служить вере, а истинность положений веры, их твердость не зависят от рационально логических доказательств. Но философия может помочь прояснить, популяризовать истины, установленные теологией, верой. Троичность Бога – это истина, не нуждающаяся в философском доказательстве, и не может быть предметом философского познания. Назначение философии – лишь разъяснить, что такое Троичность Бога, используя для этого свои познавательные средства, скажем, логику Аристотеля.

Философия могла создавать свои собственные концепции, но только в границах, очерченных теологией. Философские проблемы получали право на существование при условии их связей с теологической проблематикой и догматикой. Проиллюстрируем это на следующем примере.

Спор средневековых схоластиков о реальности общих родов (универсалий) рассматривался не как спор философских направлений вокруг вопроса о соотношении общих понятий и единичных вещей, о реальности общих понятий (универсалий), а как спор о значении основных догматов веры: Троичность, воплощение и др. Этот спор получил название спора номиналистов и реалистов и прошел через всю историю средневековой философии.

Этот спор получил название спора номиналистов и реалистов и прошел через всю историю средневековой философии.

На первый взгляд спор носил чисто богословский характер, но по существу за ним стояла философская дискуссия, уходящая своими корнями еще в античную философию. Формально этот спор шел о том, как трактовать догмат о Троичности Бога. Официальная – ортодоксальная церковная – доктрина настаивала на реальности как единства Бога, так и его Троичности. И выступала против еретических учений, отклонявшихся от этой доктрины, независимо от того, отрицали ли они Божественное единство или отрицали реальность Божественной Троицы. Считалось ересью как отрицание реальности Единого Бога, так и отрицание реальности отдельных Лиц. Поводом к спору среди богословов послужил вопрос, поставленный известным в средние века комментатором трудов Платона и Аристотеля Порфирием (234–305 гг.), существуют ли роды и виды самостоятельно, или же они существуют только в мыслях; если они существуют, то тела это или бестелесные вещи; обладают ли они отдельным бытием или же существуют в чувственных предметах и наряду с ними.

Общее (род и вид) обозначалось тогда термином universale. Иначе говоря, являются ли универсалии чем-то реальным (realia), т.е. вещами, существующими вне нашего ума, или они лишь слова (в XIIвеке употребляли слово потен («имя»). Отсюда название двух спорящих сторон: реалисты и номиналисты.

В споре номинализма и реализма всегда имели место крайние, радикальные, точки зрения, но существовали и умеренные варианты решения спора.

Крайний реализмвосходил к Платону: общее – идеи существуют в уме Бога до возникновения вещей и вне них.

Умеренный реализмблизок к Аристотелю: общее – реально существует, но не до вещей и не вне вещей, а в самих вещах, оно имманентно вещам и совпадает с «формами».

Крайний номинализмутверждал: общего нет ни на небе, ни на земле, ни в самих вещах, ни в понятиях о них. Общее есть звуковая оболочка слов, пустой звук речи.

Умеренные номиналистыговорили, что общее существует в мыслях, в понятиях. Общее не пустой звук, а понятие познания, это термин, фиксирующий общность группы, видов, родов предметов. Общее понятие есть отвлечение вещей, тел, предметов, явлений. Вещь первенствует над понятием: она до понятия, до общего, общее после вещи.

Крайний номинализм в ранней схоластике представлен Росцелини (1050–1110 гг.)[6], а реализм Ансельмом Кентерберийским.

Росцелини утверждал, что объективно существовать могут только «единичные вещи». Общие понятия – это лишь «дуновение звука». Общие понятия имеют к вещам лишь косвенное отношение. Только нехватка слов, чтобы дать каждой вещи особое имя, вынуждает нас придумывать общие понятия для названия большой массы предметов. Так, например, родовое слово «человек» существует лишь в языке, а в действительности существуют отдельные люди со своим именем. Росцелини отвергал какую-либо объективность общего. Никакой белизны, говорил Росцелини нет, а есть всего лишь белые предметы. Применяя свою логику к догмату Троичности, он отрицал единую божественную субстанцию.

Никакой белизны, говорил Росцелини нет, а есть всего лишь белые предметы. Применяя свою логику к догмату Троичности, он отрицал единую божественную субстанцию.

Оппонент Росцелини Ансельм Кентерберийский (1033–1109 гг.) был крайним реалистом. Он говорил, возражая номиналистам, что если под человеком разуметь отдельных индивидов, то мы никогда не узнаем природу человека, а будем знать лишь природу отдельных индивидов. Не ставя под сомнение догматы христианства, он использовал реализм понятий, чтобы доказать их незыблемость исходя только из понятий разума, не прибегая к земному опыту. Поставив разум на службу вере, он доказывает реальность универсалий. До создания мира, учил Ансельм, вещи существуют в уме Бога в виде своих понятий. Ничто не может произойти, если в уме творящего ничто не предшествует сотворенной вещи в качестве формы, идеи, мысли или первообраза.

Прообразы вещей это есть слово Бога, как внутренняя речь человека есть его мысль. Таким образом, все сотворенное есть отображение Божьего слова.

Следовательно, универсалии представляют собой первичное, объективно существующее, а все единичное, конкретное – вторичное и производное от общего, универсального.

Схоластики рассуждали не о явлениях природы, и не природный мир хотели они объяснить. Предметом их спора были вещи сверхчувственные, абсолютные, сверхъестественные, запредельные, и отсюда спекулятивный и умозрительный, абстрактный характер их дискуссий. В этом источник их интереса к логике. Только вера в существование абсолютных бестелесных сущностей – чистых понятий – вне и до единичных предметов позволила логически обосновать догматы церкви.

На таких крайне реалистических основаниях Ансельм Кентерберийский строит свое онтологическое доказательство бытия Бога. Его доказательство сводится к тому, что если существует понятие Бога, идея Бога и вера в эту идею, то Бог не может не существовать в самой действительности: он-то и является причиной, источником самой идеи Бога. Ансельм приходит к заключению о существовании Бога как последней причины и абсолютного совершенства из наличия понятия Бога. По Ансельму, признаком всякого совершенства является предположение об объективности того, что заключено в понятии совершенного. Таким образом, Ансельм идет от понятия Бога к его существованию, к его бытию, а не наоборот.

Ансельм приходит к заключению о существовании Бога как последней причины и абсолютного совершенства из наличия понятия Бога. По Ансельму, признаком всякого совершенства является предположение об объективности того, что заключено в понятии совершенного. Таким образом, Ансельм идет от понятия Бога к его существованию, к его бытию, а не наоборот.

В конце периода ранней схоластики и на рубеже поздней попытку примирить позиции крайнего реализма и крайнего номинализма сделал Петр Абеляр (1079–1149 гг.). В автобиографическом произведении «История моих бедствий» он пишет: «Тем временем у меня появилась мысль прежде всего приступить к обсуждению самих основ нашей веры путем применения уподоблений, доступных человеческому разуму, и я сочинил для моих учеников богословский трактат «О божественном единстве и троичности»[7]. В своей попытке примирения реализма и номинализма Абеляр исходил из того, что вера должна основываться на разумных позициях. Он рассуждал, что если слово выражает мысль, то сама мысль должна быть понятием предмета. Следовательно, слово вторично по отношению к обозначаемой им вещи[8]. Общее, учил Абеляр, есть концепт, понятие вещи (отсюда концептуализм).

Следовательно, слово вторично по отношению к обозначаемой им вещи[8]. Общее, учил Абеляр, есть концепт, понятие вещи (отсюда концептуализм).

По Абеляру, общее, универсальное не может быть реально существующей вещью, но общее не сеть и просто слово. Общее есть слово, которое относится к целому классу предметов и которое может быть названо общим, если оно сказывается об этих предметах. В его изложении реальность общих понятий – универсалий – заключается в том, что слова, их обозначающие, не просто звуки, а они обладают значением. То есть это не VOX(звук, голос), а sermo, слово в связной речи, слово, взятое в его отношении к объекту, предмету, явлению. Но сами по себе универсалии – это продукт нашей мыслительной деятельности, они существуют только в уме. С помощью их человек пытается отыскать в единичных вещах то, что заключено в вечных идеях, поскольку естественное знание весьма смутно и неотчетливо[9]. Если номиналист Росцелини отрицал всякую объективность универсалий, то Абеляр ее признает, но лишь как вторичную объективность: универсалии существуют в уме, но он отрицает их онтологическую объективность.

Проблема спора номинализма и реализма очень сложная, многоаспектная. Даже из нашего краткого рассмотрения можно заметить и выделить три аспекта: 1. Онтологический – о самостоятельности существования универсалий, идей, духовных сущностей; 2. Гносеологический – проблема природы универсалий, их образований, значение понятий и т.д.; 3. Логический аспект – об отношении общего и единичного. Но в целом спор сводился к проблеме соотношения общих понятий и единичных вещей: предшествуют ли общим понятиям объективно существующие, чувственно воспринимаемые вещи (как считал номинализм) или наоборот, идеи, понятия раньше вещей (реализм). Движется ли познание от чувственно-воспринимаемых вещей к их понятиям, или познание идет от понятия к вещи.

Однако спор носил богословский характер, речь шла о толковании догматов, для чего и требовалось обращение к логике, к античным авторам. Официальная церковь не могла пройти мимо этого спора: в 1092 она осудила Росцелини, а в 1121 г. – Абеляра.

Отношение официальной церкви к спору схоластиков определялось ее позицией по вопросу о Троичности Бога. Для нее были неприемлемы и крайний номинализм, и крайний реализм. Степень опасности каждого из направлений зависела от того, насколько далеко они отходили от официальной интерпретации догмата. Не случайно поэтому были осуждены и сожжены как трактаты реалистов (Эриугены), так и номиналистов (Росцелини).

Опасность реализма официальная церковь видела в том, что он ставил под сомнение реальности лиц Божественной Троицы. Из реализма вытекала опасность пантеизма, отождествляющего Бога с природой. Реализм, тяготеющий к рационализму и признающий общее как умопостигаемую сущность, неизбежно вел к признанию необходимости разумного познания, ограничивая в какой-то мере веру. Официальная церковь усматривала в этом тенденции к обязательности доказуемости истин веры, к скептическому отношению к авторитетам церкви.

Еще большую опасность церковь усматривала в номинализме, который в своей тенденции оказывался материализмом, настаивая на том, что общее существует лишь в мышлении, а реальным бытием – чувственно познаваемым – обладают вещи предметного мира. Но материализмом номинализм оказывался лишь в конечном итоге, а в действительности в раннесхоластический период шел богословский спор внутри теологической мысли.

Но материализмом номинализм оказывался лишь в конечном итоге, а в действительности в раннесхоластический период шел богословский спор внутри теологической мысли.

Наибольшую опасность для богословской мысли в целом и для всех ее течений, в том числе и еретических, с точки зрения ортодоксального богословия, означало появление средневековой мистики. Последняя считала возможным познание Бога без посреднической помощи богословов и церкви. Для мистиков Бог непосредственно присутствует в душе верующего, и потому он доступен верующему через созерцание, интуицию, в переживании, вытекающем из беспредельной любви к Богу. Тем самым верующему предоставлялись возможности находить индивидуальные интимные пути к Богу. Постижение Бога, учили мистики, достигается не напряжением интеллектуальных сил, а Божественной благодатью, которую верующий заслуживает своим образом жизни. Человек может постигнуть Бога душой, минуя разум, так как душа человека не является полностью тварной. В ней есть нечто такое, что роднит, сближает человека с Богом. Благодаря душе человек сливается с Богом в одно единство. Высшей формой познания является видение, в состоянии которого душа полностью освобождается. И, следовательно, человек таким образом оказывается свободным от обязательных богословских правил богопознания. Однако стоит заметить, что в мистической интерпретации богопознания не было ничего возвышающего человека. Наоборот, отрицалась роль разума, подчеркивалась ничтожность индивидуальности, личностного начала: видение Бога наступает в момент эстетического состояния души, в миг осознания своего полного ничтожества перед лицом всемогущего Бога.

Благодаря душе человек сливается с Богом в одно единство. Высшей формой познания является видение, в состоянии которого душа полностью освобождается. И, следовательно, человек таким образом оказывается свободным от обязательных богословских правил богопознания. Однако стоит заметить, что в мистической интерпретации богопознания не было ничего возвышающего человека. Наоборот, отрицалась роль разума, подчеркивалась ничтожность индивидуальности, личностного начала: видение Бога наступает в момент эстетического состояния души, в миг осознания своего полного ничтожества перед лицом всемогущего Бога.

Ранняя мистика представлена аббатом Бернаром (1091–1153 гг.). Он был ярым противником Абеляра. Бернар был инициатором созыва в 1140 г. собора в Сансе, на котором высшие прелаты французского духовенства и король Людовиг VIIосудили все произведения Абеляра. Подчеркнем еще раз, что официальная церковь увидела опасность в мистике прежде всего потому, что мистика отрывала теологию от развивающегося научно-философского знания: церковь нуждалась в этом знании. По мере развития европейской культуры возрастал процесс философизации теологии. Теология постепенно перерастает в схоластическую философию, рационально-логический элемент в теологии начинает доминировать.

По мере развития европейской культуры возрастал процесс философизации теологии. Теология постепенно перерастает в схоластическую философию, рационально-логический элемент в теологии начинает доминировать.

[1] См.: Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990.

[2] См.: Боэций. Указ. соч. С. 146.

[3] См.: Боэций. Указ. соч. С. 146.

[4] Там же. С. 148.

[5] Там же. С. 150.

[6] Б. Рассел в широко известной «Истории западной философии» называет его «первым философом, которого можно считать схоластом в строгом смысле этого слова».

[7] Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1992. С. 274.

[8] См.: там же. С. 262.

[9] См.: там же. С. 261–262.

Схоластика | Природа, история, влияние и факты

Гольбейн Младший: Боэций

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Ансельм Лаон Блаженный Иоанн Дунс Скот Святой Ансельм Кентерберийский Хью де Сен-Виктор Джайлз из Рима

- Похожие темы:

- томизм образцовость Логика нова Логика Ветус сумма

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Схоластика , философские системы и умозрительные течения различных средневековых христианских мыслителей, которые, работая на фоне устоявшейся религиозной догмы, стремились по-новому решить общефилософские проблемы (как веры и разума, воли и интеллекта, реализма и номинализма , и доказуемость существования Бога), первоначально под влиянием мистической и интуитивной традиции святоотеческой философии, особенно августинианства, а затем под влиянием Аристотеля.

Со времен Возрождения и по крайней мере до начала XIX века термин «схоластика», мало чем отличающийся от названия «средневековье», использовался как выражение порицания и презрения. Средневековый период широко рассматривался как незначительная интермеццо между греко-римской древностью и современностью, а схоластикой обычно называли философию, занятую бесплодными тонкостями, написанную на плохой латыни и, прежде всего, подчиненную римско-католической теологии. Даже немецкий философ-идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своем Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (1833–36; Лекции по истории философии ), заявил, что он «наденет семимильные сапоги», чтобы перескочить через тысячу лет между VI и XVII веками и , добравшись, наконец, до Рене Декарта, сказал, что теперь он может «плакать на землю, как моряк». В те же первые десятилетия XIX века, наоборот, романтики резко качнули маятник в противоположную сторону, к огульной переоценке всего средневекового.

Более поздние ученые, казалось, были более способны противостоять средневековой эпохе, а также схоластике, т. е. ее философии и теологии, без предубеждений. Обширные исследования, посвященные этой эпохе, выявили ее истинную природу как значительного продолжения подлинно философской традиции и как периода образцовых философов, вполне способных выдержать сравнение с кем-либо из великих деятелей древности или современности.

Схоластика настолько многогранное явление, что, несмотря на интенсивные исследования, ученые все еще значительно расходятся в определении этого термина и в акцентах, которые они делают на отдельных сторонах явления. Некоторые историки, как будто почти капитулировавшие перед сложностью предмета, ограничиваются общим положением о том, что схоластику можно определить только денотативно как ту философию, которая в европейское средневековье преподавалась в христианских школах. Однако остается вопрос о ее коннотации, а именно: что это была за философия?

Ответ, что схоластика была «школьной» философией и, по сути, «христианской» школьной философией, можно понять, только рассмотрев исторические потребности, породившие потребность в школах. Таким образом, поиск возвращает исследователя к переходу от античности к средневековью — моменту, отмеченному, согласно Гегелю, символической датой 529 г. н. э., когда указом христианского императора Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах и «падение физических установлений языческой философии». Однако в том же году произошло еще одно событие, которое указывает не столько на прошлое, сколько на грядущую эпоху и, особенно, на подъем схоластики, а именно: основание Монте-Кассино, первого бенедиктинского аббатства, над одним из дороги великого народного переселения. Этот в высшей степени символичный факт не только предполагает первоначальное смещение сцены интеллектуальной жизни из таких мест, как Академия, в монастыри христианских монастырей, но и знаменует еще большую смену действующих лиц. Новые нации были готовы захватить Римскую империю и ее эллинистическую культуру с далеко идущими последствиями: когда столетия спустя, например, родился один из великих схоластов, св. Фома Аквинский, хотя он по праву был южным итальянцем, его мать была нормандского происхождения, а его сицилийская родина находилась под контролем Центральной Европы ( Гогенштауфен ).

Таким образом, поиск возвращает исследователя к переходу от античности к средневековью — моменту, отмеченному, согласно Гегелю, символической датой 529 г. н. э., когда указом христианского императора Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах и «падение физических установлений языческой философии». Однако в том же году произошло еще одно событие, которое указывает не столько на прошлое, сколько на грядущую эпоху и, особенно, на подъем схоластики, а именно: основание Монте-Кассино, первого бенедиктинского аббатства, над одним из дороги великого народного переселения. Этот в высшей степени символичный факт не только предполагает первоначальное смещение сцены интеллектуальной жизни из таких мест, как Академия, в монастыри христианских монастырей, но и знаменует еще большую смену действующих лиц. Новые нации были готовы захватить Римскую империю и ее эллинистическую культуру с далеко идущими последствиями: когда столетия спустя, например, родился один из великих схоластов, св. Фома Аквинский, хотя он по праву был южным итальянцем, его мать была нормандского происхождения, а его сицилийская родина находилась под контролем Центральной Европы ( Гогенштауфен ).

Решающим и поразительным фактом было то, что так называемые варварские народы, проникшие с севера в древний мир, часто становились христианами и намеревались овладеть совокупностью найденных ими преданий, включая богатый урожай святоотеческого богословия, а также философские идеи греков и политическая мудрость римлян. Это обучение могло быть осуществлено только на языке завоеванной империи (т. е. на латыни), который, следовательно, должен был быть изучен в первую очередь. В самом деле, включение как иностранной лексики, так и иного способа мышления, а также усвоение огромного количества заранее развитой мысли было главной проблемой, с которой столкнулась средневековая философия на заре ее становления. И только в свете этого факта становится понятной одна из решающих черт средневековой схоластики: схоластика была прежде всего беспрецедентным процессом обучения, буквально огромным «схоластическим» предприятием, длившимся несколько столетий. Поскольку имеющийся материал необходимо было упорядочить и сделать доступным для изучения и преподавания, то весьма прозаический труд и «школьная работа» по систематизации, сортировке и классификации материалов неизбежно приобретали небывалое значение. Следовательно, сочинениям средневековой схоластики совершенно естественно не хватает магии личной непосредственности, ибо школьные учебники оставляют мало места для оригинальности. Таким образом, вводит в заблуждение, хотя и понятно, что некоторые полемисты ошибочно характеризовали схоластику как предполагающую не более чем использование специальных дидактических методов или узкую приверженность традиционным учениям.

Следовательно, сочинениям средневековой схоластики совершенно естественно не хватает магии личной непосредственности, ибо школьные учебники оставляют мало места для оригинальности. Таким образом, вводит в заблуждение, хотя и понятно, что некоторые полемисты ошибочно характеризовали схоластику как предполагающую не более чем использование специальных дидактических методов или узкую приверженность традиционным учениям.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Во-первых, если важнейшей исторической задачей той эпохи действительно было изучение, приобретение и сохранение богатства традиции, то известная степень «схоластики» была не только неизбежна, но и необходима. Нет никакой уверенности в том, что сегодняшние историки имели бы прямой интеллектуальный доступ к Платону, Аристотелю и святому Августину, если бы схоласты не проделали свою кропотливую подготовительную работу. Кроме того, переход от стадии простого сбора данных предложений и их интерпретации ( expositio , catena , lectio ), систематическому обсуждению текстов и проблем ( quaestio , disputatio ) и, наконец, грандиозным попыткам дать всеобъемлющее представление о достижимой истине в целом ( summa ) необходимо было в то же время четким продвижением к интеллектуальной автономии и независимости, которые, чтобы достичь кульминации, как это произошло в XIII веке, в великих произведениях Золотого века схоластики, требовали, кроме того, силы гения, философы, такие как святой Альберт Великий и Аквинский.

С другой стороны, должен был наступить момент, когда господствовавшая озабоченность существующими знаниями уступила место новым вопросам, требующим рассмотрения и ответов, которые могли возникнуть только из непосредственного опыта. К позднему Средневековью процедуры использования и обсуждения предшествующих инсайтов были в значительной степени институционализированы, и возникло очевидное искушение увековечить господство этих процедур, что могло привести лишь к полной бесплодности. Широко распространено мнение, что именно это и произошло в 14 веке в так называемом «упадке» и распаде схоластики.

Схоластика | Природа, история, влияние и факты

Гольбейн Младший: Боэций

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Ансельм Лаон Блаженный Иоанн Дунс Скот Святой Ансельм Кентерберийский Хью де Сен-Виктор Джайлз из Рима

- Похожие темы:

- томизм образцовость Логика нова Логика Ветус сумма

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Схоластика , философские системы и умозрительные течения различных средневековых христианских мыслителей, которые, работая на фоне устоявшейся религиозной догмы, стремились по-новому решить общефилософские проблемы (как веры и разума, воли и интеллекта, реализма и номинализма , и доказуемость существования Бога), первоначально под влиянием мистической и интуитивной традиции святоотеческой философии, особенно августинианства, а затем под влиянием Аристотеля.

Со времен Возрождения и по крайней мере до начала XIX века термин «схоластика», мало чем отличающийся от названия «средневековье», использовался как выражение порицания и презрения. Средневековый период широко рассматривался как незначительная интермеццо между греко-римской древностью и современностью, а схоластикой обычно называли философию, занятую бесплодными тонкостями, написанную на плохой латыни и, прежде всего, подчиненную римско-католической теологии. Даже немецкий философ-идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своем Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (1833–36; Лекции по истории философии ), заявил, что он «наденет семимильные сапоги», чтобы перескочить через тысячу лет между VI и XVII веками и , добравшись, наконец, до Рене Декарта, сказал, что теперь он может «плакать на землю, как моряк». В те же первые десятилетия XIX века, наоборот, романтики резко качнули маятник в противоположную сторону, к огульной переоценке всего средневекового.

Более поздние ученые, казалось, были более способны противостоять средневековой эпохе, а также схоластике, т. е. ее философии и теологии, без предубеждений. Обширные исследования, посвященные этой эпохе, выявили ее истинную природу как значительного продолжения подлинно философской традиции и как периода образцовых философов, вполне способных выдержать сравнение с кем-либо из великих деятелей древности или современности.

Схоластика настолько многогранное явление, что, несмотря на интенсивные исследования, ученые все еще значительно расходятся в определении этого термина и в акцентах, которые они делают на отдельных сторонах явления. Некоторые историки, как будто почти капитулировавшие перед сложностью предмета, ограничиваются общим положением о том, что схоластику можно определить только денотативно как ту философию, которая в европейское средневековье преподавалась в христианских школах. Однако остается вопрос о ее коннотации, а именно: что это была за философия?

Ответ, что схоластика была «школьной» философией и, по сути, «христианской» школьной философией, можно понять, только рассмотрев исторические потребности, породившие потребность в школах. Таким образом, поиск возвращает исследователя к переходу от античности к средневековью — моменту, отмеченному, согласно Гегелю, символической датой 529 г. н. э., когда указом христианского императора Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах и «падение физических установлений языческой философии». Однако в том же году произошло еще одно событие, которое указывает не столько на прошлое, сколько на грядущую эпоху и, особенно, на подъем схоластики, а именно: основание Монте-Кассино, первого бенедиктинского аббатства, над одним из дороги великого народного переселения. Этот в высшей степени символичный факт не только предполагает первоначальное смещение сцены интеллектуальной жизни из таких мест, как Академия, в монастыри христианских монастырей, но и знаменует еще большую смену действующих лиц. Новые нации были готовы захватить Римскую империю и ее эллинистическую культуру с далеко идущими последствиями: когда столетия спустя, например, родился один из великих схоластов, св. Фома Аквинский, хотя он по праву был южным итальянцем, его мать была нормандского происхождения, а его сицилийская родина находилась под контролем Центральной Европы ( Гогенштауфен ).

Таким образом, поиск возвращает исследователя к переходу от античности к средневековью — моменту, отмеченному, согласно Гегелю, символической датой 529 г. н. э., когда указом христианского императора Юстиниана была закрыта Платоновская академия в Афинах и «падение физических установлений языческой философии». Однако в том же году произошло еще одно событие, которое указывает не столько на прошлое, сколько на грядущую эпоху и, особенно, на подъем схоластики, а именно: основание Монте-Кассино, первого бенедиктинского аббатства, над одним из дороги великого народного переселения. Этот в высшей степени символичный факт не только предполагает первоначальное смещение сцены интеллектуальной жизни из таких мест, как Академия, в монастыри христианских монастырей, но и знаменует еще большую смену действующих лиц. Новые нации были готовы захватить Римскую империю и ее эллинистическую культуру с далеко идущими последствиями: когда столетия спустя, например, родился один из великих схоластов, св. Фома Аквинский, хотя он по праву был южным итальянцем, его мать была нормандского происхождения, а его сицилийская родина находилась под контролем Центральной Европы ( Гогенштауфен ).

Решающим и поразительным фактом было то, что так называемые варварские народы, проникшие с севера в древний мир, часто становились христианами и намеревались овладеть совокупностью найденных ими преданий, включая богатый урожай святоотеческого богословия, а также философские идеи греков и политическая мудрость римлян. Это обучение могло быть осуществлено только на языке завоеванной империи (т. е. на латыни), который, следовательно, должен был быть изучен в первую очередь. В самом деле, включение как иностранной лексики, так и иного способа мышления, а также усвоение огромного количества заранее развитой мысли было главной проблемой, с которой столкнулась средневековая философия на заре ее становления. И только в свете этого факта становится понятной одна из решающих черт средневековой схоластики: схоластика была прежде всего беспрецедентным процессом обучения, буквально огромным «схоластическим» предприятием, длившимся несколько столетий. Поскольку имеющийся материал необходимо было упорядочить и сделать доступным для изучения и преподавания, то весьма прозаический труд и «школьная работа» по систематизации, сортировке и классификации материалов неизбежно приобретали небывалое значение. Следовательно, сочинениям средневековой схоластики совершенно естественно не хватает магии личной непосредственности, ибо школьные учебники оставляют мало места для оригинальности. Таким образом, вводит в заблуждение, хотя и понятно, что некоторые полемисты ошибочно характеризовали схоластику как предполагающую не более чем использование специальных дидактических методов или узкую приверженность традиционным учениям.

Следовательно, сочинениям средневековой схоластики совершенно естественно не хватает магии личной непосредственности, ибо школьные учебники оставляют мало места для оригинальности. Таким образом, вводит в заблуждение, хотя и понятно, что некоторые полемисты ошибочно характеризовали схоластику как предполагающую не более чем использование специальных дидактических методов или узкую приверженность традиционным учениям.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Во-первых, если важнейшей исторической задачей той эпохи действительно было изучение, приобретение и сохранение богатства традиции, то известная степень «схоластики» была не только неизбежна, но и необходима. Нет никакой уверенности в том, что сегодняшние историки имели бы прямой интеллектуальный доступ к Платону, Аристотелю и святому Августину, если бы схоласты не проделали свою кропотливую подготовительную работу. Кроме того, переход от стадии простого сбора данных предложений и их интерпретации ( expositio , catena , lectio ), систематическому обсуждению текстов и проблем ( quaestio , disputatio ) и, наконец, грандиозным попыткам дать всеобъемлющее представление о достижимой истине в целом ( summa ) необходимо было в то же время четким продвижением к интеллектуальной автономии и независимости, которые, чтобы достичь кульминации, как это произошло в XIII веке, в великих произведениях Золотого века схоластики, требовали, кроме того, силы гения, философы, такие как святой Альберт Великий и Аквинский.