Читать онлайн «Зимние заметки о летних впечатлениях», Федор Достоевский – Литрес

Глава I

Вместо предисловия

Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? Что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного? Кому из всех нас русских (то есть читающих хоть журналы) Европа не известна вдвое лучше, чем Россия? Вдвое я здесь поставил из учтивости, а наверное в десять раз. К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать, потому что я сам ничего не видал в порядке, а если что и видел, так не успел разглядеть. Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это, все это я объехал ровно в два с половиною месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца? Вы помните, маршрут мой я составил себе заранее еще в Петербурге. За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, – думал я, – зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“ представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был.

За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть, непременно все, несмотря на срок. К тому же хладнокровно выбирать места я был решительно не в состоянии. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, – думал я, – зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Вся „страна святых чудес“ представится мне разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе. Одним словом, получится какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление. Ведь я теперь, сидя дома, об чем тоскую наиболее, вспоминая о моих летних странствованиях? Не о том, что я ничего не разглядел в подробности, а о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме, например, так и не был. А в Риме я бы, может быть, пропустил папу…» Одним словом, на меня напала какая-то неутомимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? Что изображу? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое.

А в Риме я бы, может быть, пропустил папу…» Одним словом, на меня напала какая-то неутомимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспективных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? Что изображу? Панораму, перспективу? Что-нибудь с птичьего полета? Но, пожалуй, вы же первые скажете мне, что я высоко залетел. Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже вовсе не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином, что я не смею положительно утверждать, будто он производит кислое впечатление. Уж по крайней мере хоть кисло-сладкое, а не просто кислое. А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные[1] улицы, те же запахи, те же… (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах.

А отчего произошла пагубная ошибка моя? Решительно от того, что я, больной человек, страдающий печенью, двое суток скакал по чугунке сквозь дождь и туман до Берлина и, приехав в него, не выспавшись, желтый, усталый, изломанный, вдруг с первого взгляда заметил, что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные[1] улицы, те же запахи, те же… (а впрочем, не пересчитывать же всего того же!). Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от чего ускакал? Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели такими немцами, что я, не посягнув даже и на фрески Каульбаха (о ужас!), поскорее улизнул в Дрезден, питая глубочайшее убеждение в душе, что к немцу надо особенно привыкать и что с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах. А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный… «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, – подумал я, – что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом.

А в Дрездене я даже и перед немками провинился: мне вдруг вообразилось, только что я вышел на улицу, что ничего нет противнее типа дрезденских женщин и что сам певец любви, Всеволод Крестовский, самый убежденный и самый развеселый из русских поэтов, совершенно бы здесь потерялся и даже, может быть, усомнился бы в своем призвании. Я, конечно, в ту же минуту почувствовал, что говорю вздор и что усомниться в своем призвании он не мог бы даже ни при каких обстоятельствах. Через два часа мне все объяснилось: воротясь в свой номер в гостинице и высунув свой язык перед зеркалом, я убедился, что мое суждение о дрезденских дамах похоже на самую черную клевету. Язык мой был желтый, злокачественный… «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит от собственной своей печенки, – подумал я, – что за низость!» С этими утешительными мыслями я отправился в Кельн. Признаюсь, я много ожидал от собора; я с благоговением чертил его еще в юности, когда учился архитектуре. В обратный проезд мой через Кельн, то есть месяц спустя, когда, возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел «на коленях просить у него прощения» за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом. Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. «Величественного мало», – решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie»,[2] одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает – может быть и так. Помню, мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост.

Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. «Величественного мало», – решил я, точно так, как в старину наши деды решали про Пушкина: «Легко, дескать, слишком сочиняет, мало высокого». Я подозреваю, что на это первое решение мое имели влияние два обстоятельства, и первое: одеколонь. Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou la vie»,[2] одно из двух, выбора не представляется. Не могу утверждать слишком наверное, что так и кричат именно этими словами: «Одеколонь ou la vie!», но кто знает – может быть и так. Помню, мне тогда все что-то казалось и слышалось. Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, – ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это все равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. Черт возьми, – думал я, – мы тоже изобрели самовар… у нас есть журналы… у нас делают офицерские вещи… у нас… эх – одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее.

Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. Притом же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берет с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно, догадался, что я иностранец и именно русский», – подумал я. По крайней мере его глаза чуть не проговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский, – ну так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это все равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. Черт возьми, – думал я, – мы тоже изобрели самовар… у нас есть журналы… у нас делают офицерские вещи… у нас… эх – одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее. Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому…

Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил: сияй он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и зданье наверно бы мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвленного патриотизма. Хотя из этого, впрочем, вовсе не следует, что патриотизм рождается только при дурной погоде. Итак, вы видите, друзья мои: в два с половиною месяца нельзя верно всего разглядеть, и я не могу доставить вам самых точных сведений. Я поневоле иногда должен говорить неправду, а потому…

Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностыо (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.

– А! – восклицаю я, – так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Баль-Мабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит свысока. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит свысока. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.

Глава II

В вагоне

«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция – это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения… И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское.

Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция – это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения… И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское.

А кстати: уж не думаете ли вы, что я вместо Парижа в русскую литературу пустился? Критическую статью пишу? Нет, это я только так, от нечего делать.

По записной моей книжке приходится, что я теперь сижу в вагоне и приготовляюсь на завтра к Эйдкунену, то есть к первому заграничному впечатлению, и у меня подчас даже сердце вздрагивает. Как это вот я увижу наконец Европу, я, который бесплодно мечтал о ней почти сорок лет, я, который еще с шестнадцати лет, и пресерьезно, как Белопяткин у Некрасова,

Бежать хотел в Швейцарию, —

но не бежал, и вот теперь и я въезжаю наконец в «страну святых чудес», в страну таких долгих томлений и ожиданий моих, таких упорных моих верований. «Господи, да какие же мы русские? – мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в том же вагоне. – Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились – с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостию, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до перерождения.

«Господи, да какие же мы русские? – мелькало у меня подчас в голове в эту минуту, все в том же вагоне. – Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились – с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостию, другие, разумеется, со злобою за то, что мы не доросли до перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься.

Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда никто ни во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей душе заключал. Он художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься.

Бог знает что иногда на безделье вздумается!

А между тем уж смеркалось. В вагонах стали зажигать огни. Напротив меня помещались муж и жена, уже пожилые, помещики, и, кажется, хорошие люди. Они спешили на выставку в Лондон и всего-то на несколько дней, а дома оставили семейство. Справа подле меня находился один русский, проживавший сряду десять лет в Лондоне по коммерческим делам в конторе, только на две недели приезжавший теперь по делам в Петербург и, кажется, совершенно потерявший понятие о тоске по родине. Слева сидел чистый, кровный англичанин, рыжий, с английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни одного самого маленького словечка ни на каком языке, днем читал, не отрываясь, какую-то книжку той мельчайшей английской печати, которую только могут переносить англичане да еще похваливать за удобство, и, как только стало десять часов вечера, немедленно снял свои сапоги и надел туфли.

«Зимние заметки о летних впечатлениях» читать бесплатно онлайн книгу 📙 автора Федора Достоевского, ISBN: 5790540015, в электронной библиотеке MyBook

«Зимние заметки о летних впечатлениях» читать бесплатно онлайн книгу 📙 автора Федора Достоевского, ISBN: 5790540015, в электронной библиотеке MyBookЧто выбрать

Библиотека

Подписка

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

- org/BreadcrumbList»>

- Главная

- Русская классика

- ⭐️Федор Достоевский

- 📚«Зимние заметки о летних впечатлениях»

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Бесплатно

(27 оценок)

Федор Достоевский

79 печатных страниц

2005 год

12+

Введите вашу электронную почту и читайте эту и еще 463 000 книг

Оцените книгу

О книге

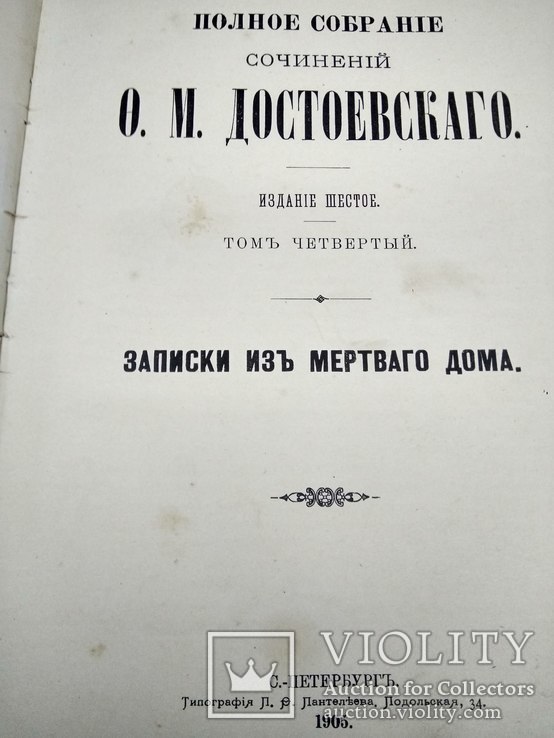

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) – великий русский писатель, в произведениях которого органично сочетается реалистическое изображение социальных контрастов и страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

читайте онлайн полную версию книги «Зимние заметки о летних впечатлениях» автора Федор Достоевский на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Зимние заметки о летних впечатлениях» где угодно даже без интернета.

Читать отрывок

Подробная информация

- Дата написания:

- 1 января 1863

- Объем:

- 143642

- Год издания:

- 2005

- ISBN (EAN):

- 5790540015

- Время на чтение:

- 2 ч.

Литература 19 века

Русская классика

Правообладатель

Public Domain

12 158 книг

Поделиться

Цитаты из книги «Зимние заметки о летних впечатлени…»

Это даже называется белоручничеством. Трудов мы не любим, по одному шагу шагать не привычны, а лучше прямо одним шагом перелететь до цели или попасть в Регулы.

3 февраля 2023

Поделиться

Где оскорбленному есть чувству уголок… —

3 февраля 2023

Поделиться

Вот приеду туда – сам своими глазами увижу, – думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь.

3 февраля 2023

Поделиться

Автор книги

Федор Достоевский

248 книг

Другие книги автора

Преступление и наказание

Федор Достоевский

Идиот

Федор Достоевский

Братья Карамазовы

Федор Достоевский

Униженные и оскорбленные

Федор Достоевский

Бесы

Федор Достоевский

Белые ночи

Федор Достоевский

Другие аудиокниги автора

Идиот

Федор Достоевский

Преступление и наказание

Федор Достоевский

Братья Карамазовы

Федор Достоевский

Униженные и оскорбленные

Федор Достоевский

Преступление и наказание

Федор Достоевский

Идиот

Федор Достоевский

Книги, похожие на «Зимние заметки о летних впечатлени.

..»

..»По жанру, теме или стилю автора

Господин Прохарчин

Федор Достоевский

Ползунков

Федор Достоевский

Столетняя

Федор Достоевский

Маленький герой

Федор Достоевский

Елка и свадьба

Федор Достоевский

Маленькие картинки

Федор Достоевский

Роман в девяти письмах

Федор Достоевский

Мужик Марей

Федор Достоевский

Хозяйка

Федор Достоевский

Записки о русской литературе

Федор Достоевский

О проекте

Что такое MyBook

Правовая информация

Правообладателям

Документация

Помощь

О подписке

Купить подписку

Бесплатные книги

Подарить подписку

Как оплатить

Ввести подарочный код

Библиотека для компаний

Настройки

Другие проекты

Издать свою книгу

MyBook: Истории

Весенние заметки и впечатления о зиме Заметки о летних впечатлениях Федора Достоевского

Я наткнулся на эту книгу в благотворительном магазине в Англии, когда искал подержанные DVD с классикой кино. Раньше я не знала о его существовании, но меня заинтриговала реклама. На самом деле, нет, что бы ни говорилось в рекламе, я собирался ее купить; это была книга Достоевского, которой у меня еще не было. Впервые оно было опубликовано под названием «Летние впечатления» Джона Колдера в 1955 году, но это издание было отредактировано Кириллом ФитцЛайоном и опубликовано издательством Quartet Books Limited в 1919 году.85.

Раньше я не знала о его существовании, но меня заинтриговала реклама. На самом деле, нет, что бы ни говорилось в рекламе, я собирался ее купить; это была книга Достоевского, которой у меня еще не было. Впервые оно было опубликовано под названием «Летние впечатления» Джона Колдера в 1955 году, но это издание было отредактировано Кириллом ФитцЛайоном и опубликовано издательством Quartet Books Limited в 1919 году.85.

Летом 1862 года Достоевский путешествовал по Западной Европе, открывая Францию и нанося свой единственный визит в Британию. По возвращении он опубликовал эти впечатления о поездке. Думается, что Достоевский намеревался раскрыть и объяснить своим соотечественникам природу французов и англичан, но произошло нечто гораздо более важное. Ибо в этих примечаниях Достоевский, по-видимому, представил идеи и темы, которые занимали его во многих его шедеврах: влияние европейской цивилизации на русский характер, влияние индивидуализма на Запад, пустота 19 века..jpg) Век материального прогресса и политических достижений, неизбежность пролетарской революции.

Век материального прогресса и политических достижений, неизбежность пролетарской революции.

Достоевский провел одну неделю в Лондоне и три в Париже; его опыт в этих городах вдохнул жизнь в идеи, которые можно ясно определить в «Бесах», «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых». Удивительно, почему Достоевский терпел три недели в Париже, когда он сообщает, что Париж до смерти ему надоел! Лондон, с другой стороны, ошеломил его чувства. Он пришел к выводу, что выдающаяся черта французов — лицемерие, а англичан — гордость. Достоевский путешествовал по Германии и язвительно отзывается о немцах. Он заявляет, что Берлин невероятно похож на Санкт-Петербург. Он признает, что его мнение, вероятно, несправедливо: «Черт возьми, подумал я про себя, вряд ли стоило проводить изнурительные сорок восемь часов в железнодорожном вагоне только для того, чтобы увидеть копию того, что я только что покинул». Он обвинил берлинцев в том, что они выглядят «по-немецки», и сказал, что «нет зрелища более ужасного», чем дрезденская женщина.

Достоевский в 1862 году

Глава 2 начинает рассказ комической истории о путешествии Достоевского на поезде в Париж, но он открывает главу словами. «Французы неразумны и считали бы себя несчастнейшими, если бы были таковыми», — фраза, написанная Денисом Фонвизиным. Достоевский возражает: «Все такие фразы, ставящие иностранцев на место, содержат в себе, даже если мы сейчас их встретим, что-то неотразимо приятное для нас, русских. Мы храним этот секрет, иногда, даже от самих себя. Ибо в этом есть некий оттенок мести за злое прошлое». Он с насмешкой описывает своих спутников в вагоне поезда; о тихом англичанине, он пишет: «Он читает весь день, не поднимая головы, книгу того очень мелкого английского шрифта, который только англичане могут терпеть и даже хвалить за его удобство, и ровно в десять часов вечера снял сапоги и наденьте тапочки».

Ибо в этом есть некий оттенок мести за злое прошлое». Он с насмешкой описывает своих спутников в вагоне поезда; о тихом англичанине, он пишет: «Он читает весь день, не поднимая головы, книгу того очень мелкого английского шрифта, который только англичане могут терпеть и даже хвалить за его удобство, и ровно в десять часов вечера снял сапоги и наденьте тапочки».

Поезд прибывает в Париж в 1862 году

Глава 3 озаглавлена «Глава 3, которая совершенно лишняя», и она, конечно, уводит читателя от темы книги, исследуя мнения Достоевского о Фонвизине, сельских сельсоветах, « Бригадир», шевалье де Роган, ватные подкладки в европейских дамских платьях, русская литература, крестьяне и характер Чацкого, и это лишь некоторые из них. В конце этой длинной главы он начинает просить прощения за отступление, а затем пишет: «Но в любом случае не нужно настаивать на прощении. Эта моя глава лишняя, как вы помните. И это.

Денис Фонвизин

Глава 4 подводит итог рассказу о путешествии Достоевского на поезде в сторону Парижа. Время от времени он оказывается в приятной беседе со швейцарским джентльменом, который сидит напротив него. Достоевский озадачен, когда при появлении четырех новых пассажиров, группы французов без багажа, швейцарец замолкает, и его не удается уговорить на дальнейший разговор. Новые пассажиры совершенно игнорировали Достоевского и швейцарского джентльмена, давая Достоевскому возможность изучить их:

Время от времени он оказывается в приятной беседе со швейцарским джентльменом, который сидит напротив него. Достоевский озадачен, когда при появлении четырех новых пассажиров, группы французов без багажа, швейцарец замолкает, и его не удается уговорить на дальнейший разговор. Новые пассажиры совершенно игнорировали Достоевского и швейцарского джентльмена, давая Достоевскому возможность изучить их:

«Все они были в каких-то тоненьких сюртуках, страшно потертых и потертых, немногим лучше тех, что носят наши офицерские денщики или слуги в доме не очень зажиточного помещика. Рубашки у них были грязные, галстуки очень яркие и тоже очень грязные; на одном из них были остатки шелкового платка, из тех, которые постоянно носят и становятся жесткими от жира после пятнадцатилетнего соприкосновения с шеей носителя. Также у мужчины были шпильки с имитацией бриллиантов размером с лесной орех. Однако в них была некая хитрость и даже бойкость. Все четверо выглядели одного возраста — около тридцати пяти — и хотя их лица были непохожи, сами они были очень похожи. Их лица, несколько изможденные на вид, имели обычные маленькие французские бородки, тоже очень похожие друг на друга. Они сидели и курили с несколько небрежным видом и изображали полное равнодушие».

Их лица, несколько изможденные на вид, имели обычные маленькие французские бородки, тоже очень похожие друг на друга. Они сидели и курили с несколько небрежным видом и изображали полное равнодушие».

Четверо мужчин сошли с поезда на следующей станции, и швейцарец тут же захлопнул книгу и снова заговорил с Достоевским, объяснив, что эти люди — полицейские, единственная цель которых — изучить этих иностранных путешественников. Он объясняет, что у них уже были свои имена и копии документов, но им нужно было составить подробные описания этих иностранцев. Достоевский, приехав в Париж, обнаружил, что каждая гостиница очень подробно записывает его данные, и он знал, что вся эта информация немедленно направляется властям:

«А зачем тебе это?» — спросил я.

– О, надобно, – ответила хозяйка, вежливо растягивая слово «надобно». Но при этом занося свой рост в книгу. — А теперь, мсье, ваши волосы? Светлые… э-э… очень светлые, правда… прямые…

Она также отметила волосы.

— Не возражаете ли, сударь, — продолжала она, отложив перо, встав с места и подойдя ко мне со всей возможной учтивостью, — вот сюда, на шаг-другой ближе к окну. Я должен взглянуть на цвет твоих глаз. Хм… светлый цвет…»

И снова вопросительно взглянула на мужа. — Серенький, — заметил муж с особенно деловым, даже озабоченным выражением лица. — Вуаля, — сказал он и подмигнул жене, указывая на что-то над бровью, но я прекрасно понял, на что он указывает. У меня есть небольшой шрам на лбу, и он хотел, чтобы его жена тоже обратила внимание на этот отличительный знак».

Глава 5 начинается с общих наблюдений Достоевского о Лондоне и Париже. Он замечает то, что современный путешественник мог бы узнать в Париже и сегодня: «Париж пытается сжаться, охотно, любовно как-то пытается уменьшиться, чем он есть на самом деле, пытается сжаться внутри себя, благожелательно улыбаясь при этом». И все же о Лондоне он говорит: «Впечатление [Лондон] оставило у меня в уме нечто грандиозное, яркое планирование, оригинальное и не втиснутое в общую форму. Там все так обширно и так сурово в своей первозданности». Но, пишет он, «и у Парижа, и у Лондона есть одна общая черта: одно и то же отчаянное стремление, порожденное отчаянием, сохранить статус-кво, вырвать с корнем все желания и надежды, которые они могли таить в себе, проклясть будущее, в которое, возможно, даже самые лидеры прогресса не верят и склоняются в поклонении Ваалу».

Там все так обширно и так сурово в своей первозданности». Но, пишет он, «и у Парижа, и у Лондона есть одна общая черта: одно и то же отчаянное стремление, порожденное отчаянием, сохранить статус-кво, вырвать с корнем все желания и надежды, которые они могли таить в себе, проклясть будущее, в которое, возможно, даже самые лидеры прогресса не верят и склоняются в поклонении Ваалу».

Достоевский находит Лондон чем-то «из Апокалипсиса»: «Огромный город, вечно бурлящий ночью и днем, огромный, как океан, визг и вой машин, железные дороги, проложенные над домами ( и вскоре будет построен под ними), дерзость предприимчивости, кажущийся беспорядок, который на самом деле является высшей формой буржуазного порядка, грязная Темза, пропитанный углем воздух, великолепные площади и парки, ужасающие районы города, такие как Уайтчепел с его полуголым, диким и голодным населением, Город с его миллионами и его мировой торговлей, Хрустальный дворец, Всемирная выставка…» С тех пор мало что изменилось! Достоевский поражен тем, как улицы Лондона заполняются в начале выходных мужчинами и женщинами, ищущими «спасения в джине и разврате». Он отмечает район Хеймаркет, где «ночью тысячами кишат проститутки. Вы найдете там старух и красивых женщин, при виде которых вы замираете в изумлении. В мире нет женщин красивее англичанок». Ну, я не уверен в этом!

Он отмечает район Хеймаркет, где «ночью тысячами кишат проститутки. Вы найдете там старух и красивых женщин, при виде которых вы замираете в изумлении. В мире нет женщин красивее англичанок». Ну, я не уверен в этом!

Уайтчепел 1862

Главы 6 и 7 предлагают красочные и жестокие раскопки «буржуа». Он заставляет их произносить: «Я не существую, я вообще не существую; Я прячусь, пройди, пожалуйста, не обращай на меня внимания, сделай вид, что не видишь меня: пройди, пройди!» О французах он полагает: «Все французы имеют необычайно благородную внешность. Самый подлый француз, который готов продать вам своего отца за шесть пенсов и добавить кое-что в придачу, даже не спросив об этом, имеет в то же время, даже в тот самый момент, когда продает вам своего отца, такую внушительную осанку, что вы чувствуете недоумение. Зайди в магазин, чтобы купить что-нибудь, и его самый незначительный продавец раздавит тебя, просто раздавит своим поразительным благородством». Суждение Достоевского о Франции продолжается словами: «Хотя социализм и возможен, он возможен где угодно, только не во Франции», из-за буржуазии. Достоевский язвительно отмечает, что «француз любит привлекать к себе внимание авторитета, чтобы подлизываться к нему, и делает это совершенно бескорыстно, не помышляя о немедленной награде; он делает это в кредит, в счет». Как британец, живущий во Франции, я должен признать, что это, кажется, имеет место даже сегодня.

Достоевский язвительно отмечает, что «француз любит привлекать к себе внимание авторитета, чтобы подлизываться к нему, и делает это совершенно бескорыстно, не помышляя о немедленной награде; он делает это в кредит, в счет». Как британец, живущий во Франции, я должен признать, что это, кажется, имеет место даже сегодня.

Rue Royale, Paris 1862- Louis Marie de Schryver

Глава 8 представляет собой фарсовую возню, рассказывающую историю буржуазии Брибри и Ма Биш. Их скандальная история подходит к концу, и это конец книги! Никаких дальнейших комментариев от Достоевского не предусмотрено! Я очень люблю эту короткую книгу; это так много говорит об этом человеке, Федоре Достоевском, и теперь я чувствую, что провел с ним время, обмениваясь нашими очень личными взглядами на людей Европы.

***

Хотите узнать о проекте VM Productions Достоевский-Лос-Анджелес и о фильмах, которые мы делаем? Хотите участвовать в наших проектах? Зарегистрируйтесь, чтобы получить билеты на премьеру нашего фильма (в настоящее время в стадии пост-продакшн), Reimagined Достоевский-BTS и

и получите наши БЕСПЛАТНЫЕ электронные книги!

Следуйте за нами в Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Tumblr, Instagram, Goodreads.

Метки

1862, автобиография, биография, Книжное обозрение, Достоевский, французский язык, мемуары, русская литература, писательЗимние заметки о летних впечатлениях. О Достоевском как публицисте, путешественнике и еже

Интересно, Федор

Достоевский читал «» Торо «Прогулки ».

до написания своей знаменитой «Пушкинской речи» 1880 года, произнесенной в Москве на

первое публичное поминовение поэта в России после его подозрительной смерти в

1837. В этом рассуждении, говоря об Александре Пушкине и героях

своих произведений Достоевский ввел термин русский

странник , метафорическое олицетворение противоречивой природы

Российская национальная идентичность. Как объясняет Ингрид Клеспис, «восприятие

Россия как образно кочевой народ и сами русские как кочевой

странники, исключенные из европейской цивилизации или ограниченные ее пределами

и история стала центральным топосом русского национального

мысль».

Эта идея питала плодородная традиция литературной страсти к путешествиям, которая охватывает произведения авторов таких как Николай Карамзин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Иван Гончаров, Александр Герцен или сам Федор Достоевский. Однако это вероятно, именно поэт-символист Александр Блок резюмировал эту концепцию. точнее и радикально: «Да мы скифы!».

[ii]Его стихи, как и эссе Генри Д. Торо, предполагают врожденный характер странствующего человека. темперамент. Ambulator nascitur, не подходит.[iii] И все же я чувствую, совершенно нелепо, что создатель выражения русский странник, который был также автор отличительной черты русского путевого письма, не был таким восторженным путешественник. Он был ёжиком.

В сохранившихся

фрагментов греческого поэта Архилоха, мы можем прочитать: «Лисица знает много

вещи, но ежик знает одну большую вещь». Исайя Берлин преобразовал эту таксономию

в теорию литературы: Геродот, Аристотель, Шекспир, Монтень, Гёте,

Пушкин и Джойс — лисы; Платон, Лукреций, Данте, Паскаль, Достоевский и др.

Прусты в большей или меньшей степени ежи.

Исайя Берлин преобразовал эту таксономию

в теорию литературы: Геродот, Аристотель, Шекспир, Монтень, Гёте,

Пушкин и Джойс — лисы; Платон, Лукреций, Данте, Паскаль, Достоевский и др.

Прусты в большей или меньшей степени ежи.

На самом деле Лукрецию было достаточно с De rerum natura , Прусту более чем достаточно с В поисках утраченного времени и его Мадлен, и Достоевский с его литературой о подполье и азартных играх.

Это замечание о

Пристрастие Достоевского могло бы показаться бессмысленным и безвкусным, если бы не

дело в том, что казино (а не врачебная консультация при его эпилепсии, как

уверял он брата), вероятно, составляли одну из главных целей и приманок

двух с половиной месяцев путешествия, которое он совершил в Западную Европу в июне 1862 года.

Проведя всего один день в Берлине, он потерял солидную сумму денег.

во время своего пребывания в Висбадене, городе, который несколько лет спустя увидит, как он

растратил свое и без того скудное состояние. Однако Федор Достоевский не

упомянуть эту деталь в Зимние заметки о

Летние впечатления, описание его поездки для читателей

журнал Время , изд.

в февральском номере 1863 г.

Однако Федор Достоевский не

упомянуть эту деталь в Зимние заметки о

Летние впечатления, описание его поездки для читателей

журнал Время , изд.

в февральском номере 1863 г.

«Но, друзья мои, я предупреждал вас еще в первой главе этих заметок, вы знаете, что я может сказать ужасную ложь. Так что не стой на пути. Вы, конечно, тоже знаете, что если Я лгу, я буду говорить их в убеждении, что я не говорю им. Лично я думаю, что этого вполне достаточно для вас, и вам лучше дать мне полная свобода», — рассуждает Федор. Я полагаю, что полная свобода является частью соглашения, которое вы вынуждены сделать при чтении ежа. Как одно из произведений Федора Достоевского литературных внуков, как отмечает Сол Беллоу, характерно для этого писателю, что он не скрывает своей предвзятости или ограниченности, своей ненадежности: «Для него это разоблачение предвзятости — шаг к истине».

[v] Как только читатели примут эту неизбежную предпосылку, они смогут сесть. рядом с Достоевским в вагоне, побеседовать с ним и услышать

правда, его правда, о путешествии, которое привело его в Берлин, Дрезден, Висбаден

(конечно), Баден-Баден, Кёльн, Париж, Лондон, Люцерн, Женева, Генуя,

Флоренция, Милан, Венеция и Вена.

рядом с Достоевским в вагоне, побеседовать с ним и услышать

правда, его правда, о путешествии, которое привело его в Берлин, Дрезден, Висбаден

(конечно), Баден-Баден, Кёльн, Париж, Лондон, Люцерн, Женева, Генуя,

Флоренция, Милан, Венеция и Вена.

Во время прослушивания мы

надо учитывать, что это была его первая поездка после возвращения из

путешествие, изменившее все: его приговор к четырем годам каторжных работ в

Сибири и его последующий призыв в армию в Казахстане. После этого

одиссея, каждое путешествие должно было казаться скучным и бессмысленным. Мы также должны принять

учитывать точку зрения ежа, что объясняет его первоначальное нежелание

говорить. «Что я вам скажу? Что мне изобразить? Панорама? А

перспектива? Что-то с высоты птичьего полета? Но вы, вероятно, будете первым

сказать мне, что я залетел слишком высоко». Такой лисы, как Толстой, не было бы

колебался одну минуту, пытаясь представить точку зрения птицы; ёжик, вполне

напротив, осознает свои недостатки, и поэтому он подаст в отставку, чтобы сообщить

его версия, представляющая собой интерпретацию деталей, замеченных существом

прилипшие к земле (или даже к земле).

Тем не менее, как Федор полагает, мы не выбрали именно это место в поезде, чтобы услышать точная информация; не напрасно название путеводителя уже намекает на его фрагментарный, неполный и субъективный характер, в пространстве и времени заблуждение, в роли памяти как фильтра, который не всегда является самым заслуживающий доверия. «Ах! говорю я, так что вам нужны только сплетни, легкие зарисовки, мимолетные личные впечатления. Меня это, безусловно, устраивает, и я немедленно консультируйтесь с моим дневником. И я постараюсь быть максимально простым и откровенным. только я прошу вас иметь в виду, что я часто буду ошибаться в вещах, которые я пишу о. Не во всем ошибался, конечно…»

И поэтому он начинает

своими отступлениями, «часто несдержанными, хуже, чем несправедливыми и даже

легкомысленные», как замечает Беллоу, которые бродят из прошлого в настоящее, из России в

Европе, от Пушкина и Тургенева до Вольтера и Руссо, от порки до

Французские пальто, от традиции к социальной модернизации, от православной церкви

к католицизму и протестантизму, от капитализма к социализму, от утопии к

реальная реализация liberte,

равноправие, братство. .. «Но все же, где я остановился? Обсуждение французского

пальто! С этого все и началось. […] На самом деле это были не

мысли, а своего рода созерцание, произвольные понятия, даже мечты, «о

то и это, и ничего больше». Для начала я совершил мысленное путешествие назад

в былые времена и пусть мои мысли блуждают […]». Нет ничего более удобного для

создание литературных гибридов как преходящее состояние путешественника:

Достоевского Зимние заметки нарушение

границы между рассказом о путешествиях и вымыслом, между эссе и полемическим

журналистики, как с точки зрения их концепции, так и их формы. И ничего не так

плодотворен для размышляющего ума, как путешествие: темп мыслей

быстро и охотно приспосабливается к ударам и грохоту поезда в

попытка заселить равнины скуки.

.. «Но все же, где я остановился? Обсуждение французского

пальто! С этого все и началось. […] На самом деле это были не

мысли, а своего рода созерцание, произвольные понятия, даже мечты, «о

то и это, и ничего больше». Для начала я совершил мысленное путешествие назад

в былые времена и пусть мои мысли блуждают […]». Нет ничего более удобного для

создание литературных гибридов как преходящее состояние путешественника:

Достоевского Зимние заметки нарушение

границы между рассказом о путешествиях и вымыслом, между эссе и полемическим

журналистики, как с точки зрения их концепции, так и их формы. И ничего не так

плодотворен для размышляющего ума, как путешествие: темп мыслей

быстро и охотно приспосабливается к ударам и грохоту поезда в

попытка заселить равнины скуки.

«Так поступали все эти

мысли одолевают меня в вагоне по дороге в Европу, отчасти вопреки

от себя и отчасти потому, что мне было скучно и нечего было делать. Быть откровенным,

только те из нас, кому нечего делать, до сих пор думали об этом

Такие вещи. О, как скучно сидеть сложа руки в вагоне! Фактически,

так же скучно, как жить в России, не имея ничего конкретного для

делать». На самом деле, такой же утомительный и подавляющий, как это иногда кажется для

ежу путешествовать по стране святых чудес, как поэт-славянофил

Хомяков крестил Европу. Берлин был так похож на Санкт-Петербург, что Достоевский

не мог не задуматься, а стоило ли тратить сорок восемь

часов в поезде только для того, чтобы увидеть точную копию того, что он только что оставил. Париж

был самым нравственным и самым добродетельным городом во всем мире, таким совершенным, что

он окаменел в неподвижности и порядке. Лондон, напротив, был огромен,

и хаотично, и грязно, и многолюдно: апокалиптический вид суетливой ночи и

день. Англичане, с одной стороны, выглядели торжественно, серьезно, если не сказать угрюмо.

Французы же оказались иррациональными, суетливыми, красноречивыми только для

ради красноречия. Француженки, вишенка на торте, оказались

поверхностные, жеманные, коварные интриганы.

О, как скучно сидеть сложа руки в вагоне! Фактически,

так же скучно, как жить в России, не имея ничего конкретного для

делать». На самом деле, такой же утомительный и подавляющий, как это иногда кажется для

ежу путешествовать по стране святых чудес, как поэт-славянофил

Хомяков крестил Европу. Берлин был так похож на Санкт-Петербург, что Достоевский

не мог не задуматься, а стоило ли тратить сорок восемь

часов в поезде только для того, чтобы увидеть точную копию того, что он только что оставил. Париж

был самым нравственным и самым добродетельным городом во всем мире, таким совершенным, что

он окаменел в неподвижности и порядке. Лондон, напротив, был огромен,

и хаотично, и грязно, и многолюдно: апокалиптический вид суетливой ночи и

день. Англичане, с одной стороны, выглядели торжественно, серьезно, если не сказать угрюмо.

Французы же оказались иррациональными, суетливыми, красноречивыми только для

ради красноречия. Француженки, вишенка на торте, оказались

поверхностные, жеманные, коварные интриганы. — О, ради всего святого, не

бежать с мыслью, что любить свою страну — значит поносить иностранца

или что я думаю, что это делает. Я так не думаю и не собираюсь

думая так, даже наоборот… Только жаль, что мне некогда

объясниться несколько яснее…»

— О, ради всего святого, не

бежать с мыслью, что любить свою страну — значит поносить иностранца

или что я думаю, что это делает. Я так не думаю и не собираюсь

думая так, даже наоборот… Только жаль, что мне некогда

объясниться несколько яснее…»

Конечно, мы не принять ваши откровенные мнения неправильно и лучше принять во внимание ваши больная печень, ваша лихорадочная поспешность в Висбадене, краткость путешествие. «Итак, видите ли, друзья мои, нельзя смотреть на все в двух и полгода и ни разу не ошибиться […]. Я должен волей-неволей быть лживым время от времени, а потому…». Довольно, Федор, довольно. Даже если ваш категорический тон и рассеянные мысли то и дело заставляют задуматься о Утверждение Набокова о том, что вы пророк, вздорный журналист и небрежность комик (так в оригинале).

[vi] Но может быть

мы также не должны воспринимать его мнение слишком серьезно. Ведь его дядя Иван

Набоков входил в состав следственной комиссии, приговорившей вас к смертной казни и

отправил вас в Сибирь, что заставляет старого доброго Владимира подозревать врожденную болезнь

воля.