Президентская библиотека ко дню отмены крепостного права в России

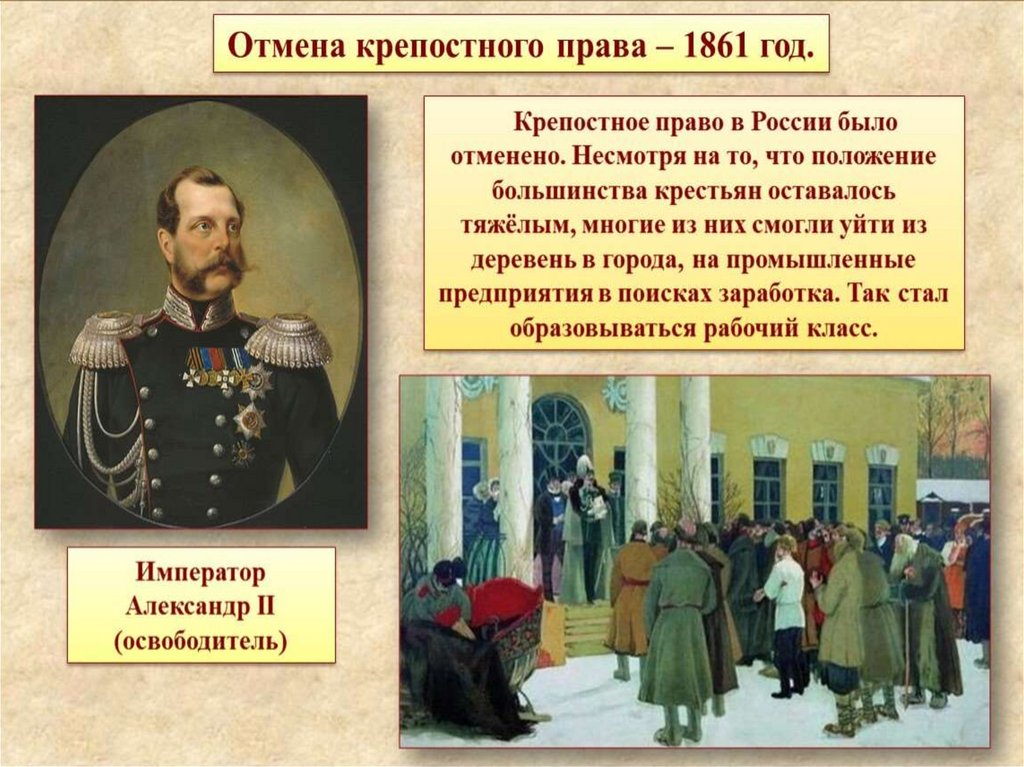

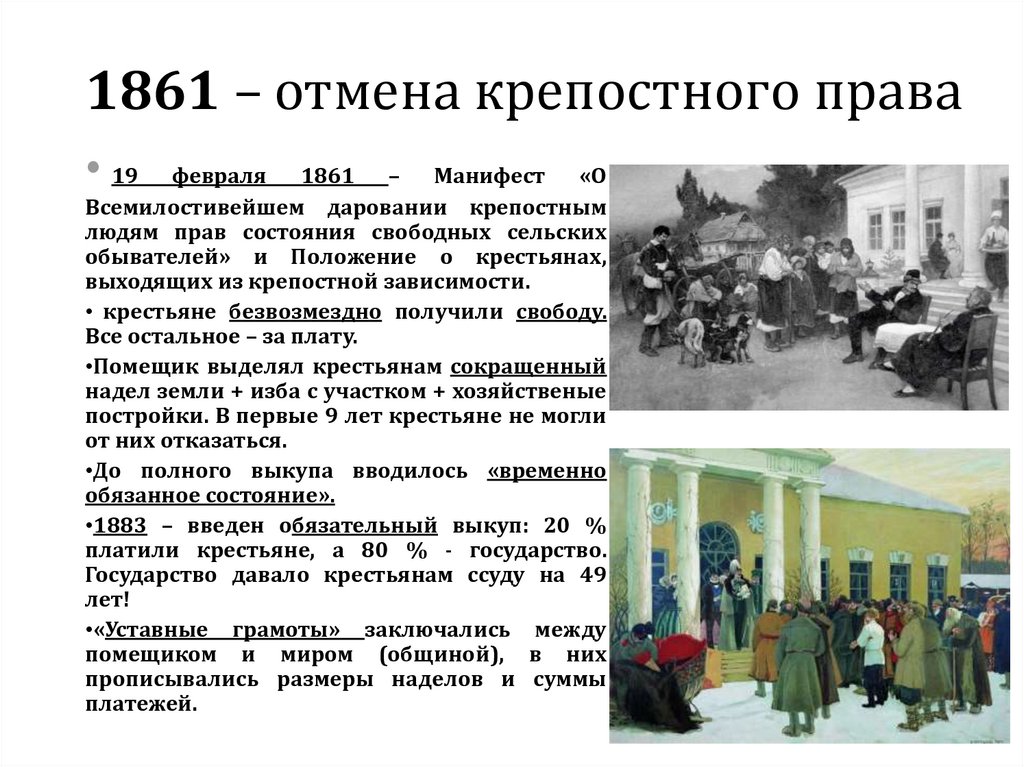

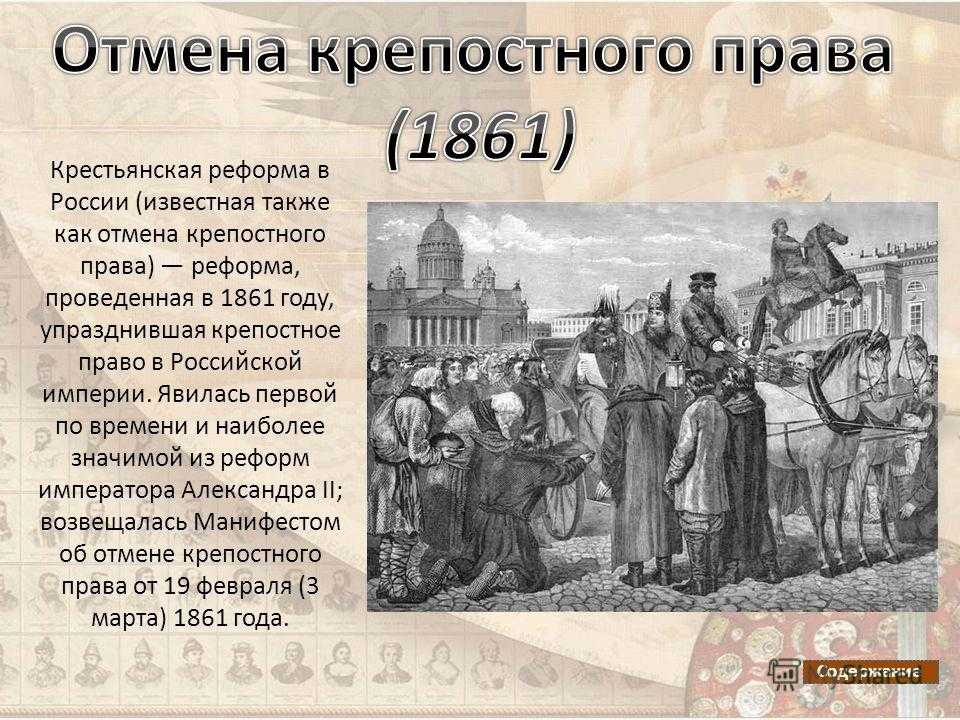

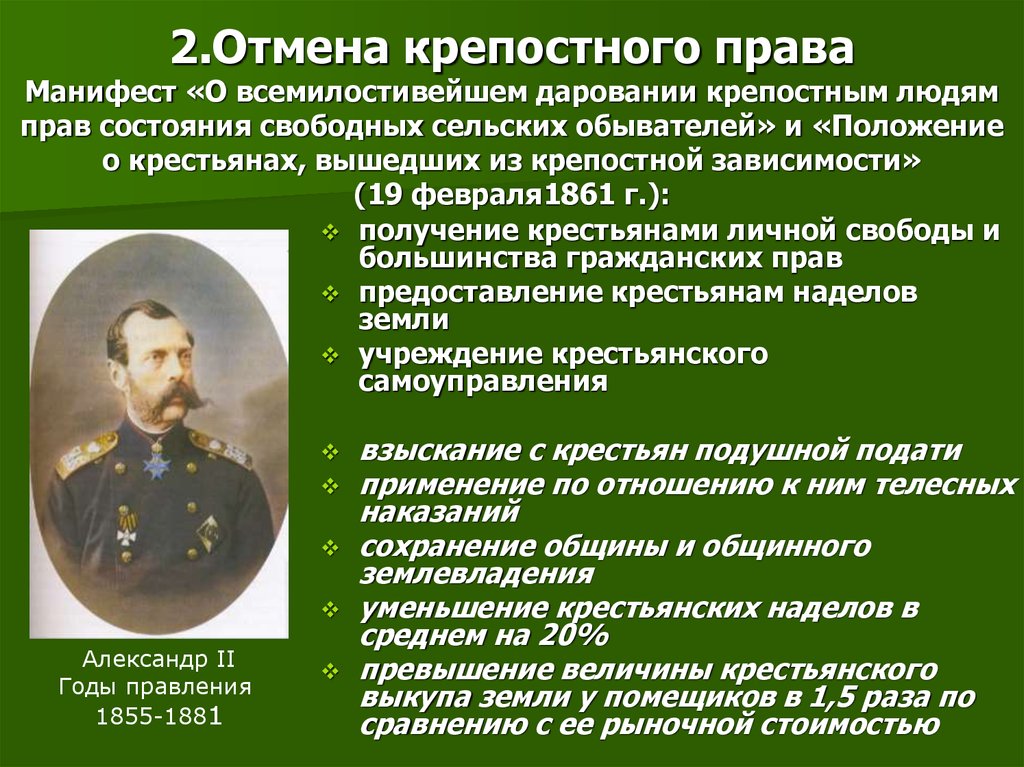

155 лет назад, 3 марта 1861 года (19 февраля – по старому стилю), Александр II отменил крепостное право в России. Государь подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17-ти законодательных актов. С манифестом можно ознакомиться в фонде Президентской библиотеки. Также библиотека представляет редкие документы и исторические труды, посвящённые вопросу крепостного права в России.

Почву для реформы готовили давно. Екатерина II имела всего три Жалованные грамоты, в том числе и крестьянам (помимо получивших таковые грамоты дворян и городов), однако, разгоревшаяся Крестьянская война заставила «вольнодумную» императрицу отложить третью Грамоту. Положение крестьян тем временем в стране всё ухудшалось.

Слухи об отмене тягловой повинности вновь поползли по весям империи с восшествием в 1797 года на престол Павла I.

Молодой император Александр I был крайне заинтересован крестьянским вопросом. Собрав Сomite du salut public – состоящий из друзей детства «комитет», император приступил к обсуждению с ним насущных проблем.

К эпохе войн с Наполеоном комитет потерял былое расположение император, и его члены уже не были столь близки к Александру. «Их опустелые места, – пишет В. О. Ключевский в «Курсе русской истории», представленном в фонде библиотеки, – занял один человек – М. М. Сперанский». Император всячески подбадривал Сперанского во время работы над проектами реформ, однако, к 1809 году, когда Сперанский подал готовый план преобразований на высочайшее рассмотрение, Александр уже вовсю противостоял Наполеону, считая себя главным европейским монархом, и столь либеральный подход уже не казался ему более таким воодушевляющим.

В последние годы правления Александра I крестьянский вопрос был на повестке, однако дальше планов дело так и не пошло.

Важным шагом был предложенный графом П. Д. Киселёвым в 1842 году закон об «обязанных крестьянах»: помещик по договорённости с крестьянином отдавал ему землю в пользование, освобождая от крепостной повинности, – лично свободные крестьяне обязывались (отсюда «обязанные») работать на земле в пользу владельца. На представлении закона император Николай I высказался, однако, следующем образом: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться к оному теперь — было бы злом, конечно, ещё более гибельным» (С. Ф. Платонов «Лекции по русской истории»).

Итак, ко времени Александра II была проделана значительная бюрократическая работа в деле издания законов об облегчении жизни крестьян, фактически не влиявших на их жизнь. Едва заключив Парижский мир, Александр II заявил князю Щербатову, предводителю московского дворянства, следующее: «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право; я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным» (В. О. Ключевский «Курс русской истории»).

Едва заключив Парижский мир, Александр II заявил князю Щербатову, предводителю московского дворянства, следующее: «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право; я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным» (В. О. Ключевский «Курс русской истории»).

«Теперь!» – было сказано императором в 1856 году; через 5 лет, пройдя бесчисленные очередные «комитеты» и совещания, мнения и прения Манифест об отмене крепостного права был подписан.

Крестьянская реформа 1861 года имела огромное историческое значение. Она открыла перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Отмена крепостного права проложила дорогу важнейшим преобразованиям, направленным на создание в России гражданского общества.

19 февраля — 150 лет со дня отмены крепостного права в России

День отмены крепостного права сегодня не относится к числу тех дат отечественной истории, которые принято широко отмечать. Отчасти потому, что во многих россиянах крепко сидит вложенное в них еще советскими учебниками негативное отношение к этой дате: дескать, коварные помещики-крепостники освободили крестьян без земли, сохранили сословный строй и монополию на политическую власть — в общем, обрекли Россию на мучительно тяжелый, пользуясь словами Ленина, «прусский путь развития». (Кстати, Германия, двигаясь по этому «мучительному пути», в начале ХХ века стала второй по экономической мощи державой мира.) Отчасти потому, что сегодняшнему политическому классу России, за исключением либералов, не играющих заметной роли в политической жизни страны, это событие не интересно — в нем нет пафосного укрепления государственности, жертвенности во имя государства.

Отчасти потому, что во многих россиянах крепко сидит вложенное в них еще советскими учебниками негативное отношение к этой дате: дескать, коварные помещики-крепостники освободили крестьян без земли, сохранили сословный строй и монополию на политическую власть — в общем, обрекли Россию на мучительно тяжелый, пользуясь словами Ленина, «прусский путь развития». (Кстати, Германия, двигаясь по этому «мучительному пути», в начале ХХ века стала второй по экономической мощи державой мира.) Отчасти потому, что сегодняшнему политическому классу России, за исключением либералов, не играющих заметной роли в политической жизни страны, это событие не интересно — в нем нет пафосного укрепления государственности, жертвенности во имя государства.

Тем не менее 150 лет со дня отмены крепостного права — это очень крупная дата. Как всегда в подобных случаях, существует соблазн подменить профессиональных историков и увлечься дискуссией о том, а мог ли Александр II освободить крестьян по-иному, как-то более прогрессивно, или же, наоборот, он все сделал для того, чтобы замедлить капиталистическую трансформацию экономики России. Но вопрос об исторических альтернативах — реальных им маловероятных — надо все-таки оставить профессиональным историкам. Для современного же российского общества, в целом проявляющего крайне низкий интерес к истории собственной страны (за исключением, пожалуй, истории Великой Отечественной войны), было бы важно понять великое историческое значение этой даты.

Но вопрос об исторических альтернативах — реальных им маловероятных — надо все-таки оставить профессиональным историкам. Для современного же российского общества, в целом проявляющего крайне низкий интерес к истории собственной страны (за исключением, пожалуй, истории Великой Отечественной войны), было бы важно понять великое историческое значение этой даты.

Предоставление личной свободы бывшему крепостному крестьянству дало первый мощный импульс развитию страны в универсальном для современной цивилизации капиталистическом направлении. Даже несмотря на все сохранившиеся пережитки средневекового порядка, Россия благодаря этой свободе за немногим более тридцати лет совершила стремительный рывок в экономическом развитии. Тем самым она доказала, что альтернативы свободе нет. Сталинский же экономический порядок, основанный на несвободе, гниет и разрушается до сих пор.

Те революционные события, которые произошли в начале ХХ века, — не вина крестьянской реформы и ее главного автора — Александра II. Это стало возможным потому, что преемники Александра слишком боялись перемен и пытались заморозить Россию политически и социально. Разрыв между успешно развивавшейся экономикой и архаичной социальной и политической структурой страны и привел ее к катастрофе 1917 года.

Это стало возможным потому, что преемники Александра слишком боялись перемен и пытались заморозить Россию политически и социально. Разрыв между успешно развивавшейся экономикой и архаичной социальной и политической структурой страны и привел ее к катастрофе 1917 года.

И, наконец, еще одна мысль. Крестьянская реформа стала началом заката российского феодализма, порядка, основанного на личной зависимости, сословном неравенстве и самодержавном государстве с присущим ему произволом бюрократии. Но в наше время у правящей российской бюрократии в силу различных причин пробудился стойкий интерес к возрождению многих элементов феодальной архаики — личной зависимости «от господина», сословного неравенства, бесконтрольного произвола чиновников. В этой связи 150-летие отмены крепостного права в России — лишний повод вспомнить и напомнить, что время феодальных порядков уже давно ушло. Попытка же реставрации их, пусть и в ограниченном, современном объеме, ни к чему хорошему не приведёт — и уж точно сделает все разговоры о модернизации бессмысленными.

Фонд Карнеги за Международный Мир и Московский Центр Карнеги как организация не выступают с общей позицией по общественно-политическим вопросам. В публикации отражены личные взгляды авторов, которые не должны рассматриваться как точка зрения Фонда Карнеги за Международный Мир.

Президентская библиотека ко дню отмены крепостного права в России

155 лет назад, 3 марта 1861 года (19 февраля по старому стилю), Александр II отменил крепостное право в России. Император подписал манифест «Об Высочайшем даровании крепостным крестьянам положения свободных сельских жителей» и Положение об освобожденных от крепостной зависимости крестьянах, состоявшее из 17 законодательных актов. Манифест находится в фонде Президентской библиотеки. В библиотеке также представлены редкие документы и исторические труды, связанные с проблемой крепостного права в России.

Путь к реформе был проложен заранее. Екатерина II имела всего три грамоты, в том числе и крестьянскую (помимо пожалованных дворянству и городам), однако начавшаяся Крестьянская война заставила «свободомыслящую» императрицу отложить третью грамоту.

Слухи об отмене крепостного права в империи вновь поползли с восшествием на престол Павла I в 1797 году. В день коронации, 5 апреля, вместе с Актом о престолонаследии Император издал указ, ограничивавший необходимые сношения крестьянина с помещиком (так называемая «барщина») до трех дней в неделю. Император отменил многие пункты Уставов, пожалованных городам и дворянам, и запретил продавать крестьян в рабство без земли на публичных торгах, согласно «Лекциям по русской истории» С. Ф. Платонова.

Молодой император Александр I чрезвычайно интересовался крестьянской проблемой. Созвав Comite du salut public — «комитет», составленный из друзей детства, император приступил к обсуждению насущных проблем.

К началу наполеоновских войн Комитет утратил былую благосклонность императора, и его члены уже не были так близки Александру. «Их пустующие места, — писал Ключевский в своем «Курсе русской истории», имеющемся в библиотечном фонде, — занял только один человек, М. М. Сперанский».

М. Сперанский».

Император всячески поощрял Сперанского в работе над проектами реформ. Однако к 1809 году, когда Сперанский представил на рассмотрение императору готовый проект реформы, Александр уже сопротивлялся Наполеону, считая себя главным европейским монархом, и такого рода либеральный подход уже не казался ему столь ободряющим. Это было отклонено. Наполеон думал и об освобождении крестьян. Он действительно посылал своих историков для получения сведений о «пугачевском бунте» и т. д.

В последние годы царствования Александра I крестьянский вопрос стоял на повестке дня, но ни к чему не привел.

Важным шагом был предложенный графом П. Д. Киселевым в 1842 г. закон о «повинных крепостных»: помещик по сговору с крестьянином наделял его землей, освобождая от крепостной зависимости. Итак, крестьяне, лично свободные, были обязаны работать на земле в пользу хозяина.

Представляя закон, император Николай I говорил, однако, следующее: «Нет сомнения, что крепостное право в теперешнем его состоянии есть зло для всех, немалое и очевидное; но изменить его теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным» (С. Ф. Платонов «Лекции по русской истории»).

Ф. Платонов «Лекции по русской истории»).

Итак, к царствованию Александра II была проделана немалая бюрократическая работа по изданию законов об облегчении жизни крестьян, которые фактически никак не отразились на их жизни. Едва заключив Парижский договор, Александр II сказал князю Щербатову, предводителю московского дворянства: «Между вас прошел слух, что я хотел отменить крепостное право; Сейчас я этого делать не намерен, но вы можете себе представить, что существующий порядок владения крепостными не может оставаться неизменным» (Ключевский «Курс русской истории»).0003

«Сейчас!» сказал император в 1856 году; Спустя 5 лет, после обсуждения бесчисленных новых «комитетов», собраний и прений, был подписан Манифест об отмене крепостного права. Большое историческое значение имела Крестьянская реформа 1861 года. Это открыло перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Отмена крепостного права открыла путь к важным изменениям, направленным на создание в России гражданского общества.

‘Славянский эпический цикл’ №19: Отмена крепостного права в России. Работать на воле — основа государства (1861) — Славянская эпопея — Темы — Галерея

Славянская эпопея ( Slovanská epopej

Идея произведения возникла в 1899 г., когда Муха работал над оформлением интерьера Павильона Боснии и Герцеговины, заказанного австро-венгерским правительством для Парижской выставки 1900 г. В рамках подготовки к По заданию он много путешествовал по Балканам, исследуя их историю и обычаи, а также наблюдая за жизнью южных славян в регионах, которые были аннексированы Австро-Венгрией двумя десятилетиями ранее. Из этого опыта возникло вдохновение для нового проекта — создания «эпопеи для всех славянских народов», в которой были бы изображены «радости и горести» его собственного народа и всех других славян.

Между 1904 и 1909 годами Муха посетил Соединенные Штаты пять раз в надежде найти благотворителя, который поддержал бы его амбициозный проект, и, в конце концов, на Рождество 1909 года он заручился поддержкой Чарльза Ричарда Крейна (1858–1939), богатого жителя Чикаго. бизнесмен и меценат. Крейн был сильно заинтересован в развитии политических дел в Восточной Европе и славянской культуре, и ему предстояло обеспечить Мухе финансовую и эмоциональную поддержку в течение почти двадцати лет. Муха вернулся на родину в 1910, чтобы приступить к своей миссии.

Между 1911 и 1926 годами энергия Мухи была направлена на создание Славянской эпопеи . Для этого проекта он арендовал студию и квартиру в замке Збирог в Западной Богемии, чтобы воспользоваться просторной студией, позволяющей ему работать с огромными полотнами. В сериале он изобразил двадцать ключевых эпизодов из славянского прошлого, от древнего до современности, десять из которых изображают эпизоды из чешской истории и десять — исторические эпизоды из других славянских регионов.

С помощью Славянской эпопеи Муха хотел объединить всех славян через их общую историю и их взаимное почтение к миру и обучению и, в конечном итоге, вдохновить их работать на благо человечества, используя свой опыт и добродетель. В 1928 мая Муха и Крейн официально представили городу Праге полную серию «Славянская эпопея » в качестве подарка нации, приуроченной к 10-й -й -й годовщине независимости.

Хотя этот сюжет является одним из самых современных при жизни Мухи, это был один из первых из Славянских Эпосов завершенных полотен. Муха посетил Россию в 1913 году и обнаружил, что великий славянский народ и союзник, которого он так почитал, на самом деле осаждён нищетой и страданиями и значительно отстал от остальной Европы.

Когда царь Александр II вступил на престол в 1855 году, он инициировал ряд реформ, в том числе Указ об освобождении рабов от 1861 года, давший личную свободу русским крепостным. Для Мухи эта реформа была слишком запоздалой, чтобы иметь какое-либо значение.

Неуверенные в том, как реформа улучшит их положение, покорная Мухе толпа русских крестьян с тревогой наблюдает, как чиновник читает указ. Собор Василия Блаженного и Кремль за ним едва различимы сквозь густую пелену тумана, отражающую неопределенность момента. Далекое солнце едва ощутимо сквозь тучи и предлагает слабый проблеск надежды на светлое будущее. Опять же, Муха включает фигуру матери и ребенка, чтобы выразить страх и надежду, связанные с будущими поколениями.

Связанные объекты

Отец и сын-крестьянин на фоне Царь-колокола, Московский Кремль (1913 г.)

Репродукция с оригинальной стеклянной пластины

Переход к крестьянскому отцу и сыну на фоне Царь-колокола, Московский Кремль

Муха зарисовывает на Красной площади в Москве (1913 г.