Краткое содержание поэмы «Демон» (М. Ю. Лермонтов)

Автор Владислав Тараненко На чтение 8 мин Просмотров 4.4к. Обновлено

Для подготовки к уроку по творчеству М. Ю. Лермонтова рекомендуем читать краткое содержание поэмы «Демон» – своеобразной вершины поэта в разработке «демонической» темы. Образ демона использовался Лермонтовым во многих произведениях и тесно связан с его юношескими представлениями об одиноком, отвергнутым людьми романтическом герое.

Содержание

- Главные герои

- Краткое содержание

- Часть I

- I

- II

- III

- IV

- V

- VI

- VII

- VIII

- IX

- X

- XI

- XII

- XIII

- XIV

- XV

- XVI

- Часть II

- I

- II

- III

- IV

- V

- VI

- VII

- VIII

- IX

- X

- XI

- XII

- XIII

- XIV

- XV

- XVI

Главные герои

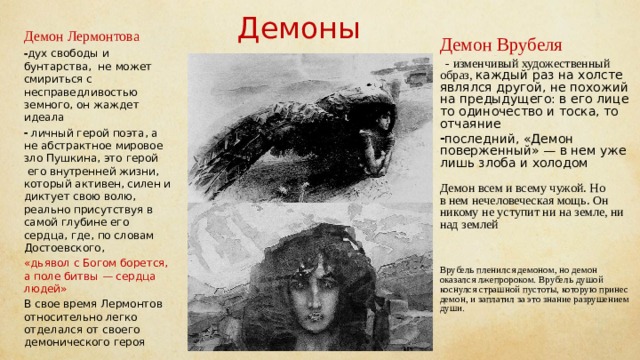

Демон – изгнанный из рая ангел. После многовекового служения злу разочаровывается в бессмысленной борьбе с Богом. Демон влюбляется в прекрасную девушку, вступает в схватку с Небесами за ее душу, но терпит очередное поражение.

После многовекового служения злу разочаровывается в бессмысленной борьбе с Богом. Демон влюбляется в прекрасную девушку, вступает в схватку с Небесами за ее душу, но терпит очередное поражение.

Тамара – дочь Гудала, очень красивая грузинская княжна. Поддается искушению Демона, но после смерти получает прощение от Бога.

Краткое содержание

Часть I

I

Изгнанный из рая «Печальный Демон» летает над землей и с тоской вспоминает свою прошлую жизнь. Когда-то он был «чистым херувимом», не знающим «ни злобы, ни сомненья» и твердо убежденным в том, что миром правят вера и любовь.

II

С тех пор прошло нескончаемое количество веков, на протяжении которых Демон «сеял зло». Это занятие не приносило ему никакого «наслажденья» и в конце концов смертельно надоело.

III

В своих тоскливых скитаниях Демон пролетает над Кавказом. Он с презрением взирает на прекрасное «творенье Бога»: величественный Казбек, бурные Дарьял и Терек, горных зверей и птиц.

IV

Затем взору Демона предстает «роскошная Грузия» с ее «столпообразными руинами», «кущами роз», «развесистыми» рощами. Красоты природы не вызывают у изгнанника восторга. Он чувствует к ним лишь презрение или ненависть.

V

В Грузии привлекает к себе внимание богатый дом «седого Гудала», украшением которого является молодая княжна Тамара. Прекрасная девушка каждый день выходит из башни и спускается к Арагве за водой.

VI

В этот день обычно мрачный замок Гудала оглашается звуками веселой музыки. Хозяин сосватал свою прекрасную дочь и в честь этого события устроил богатый пир. Молодая невеста и ее подруги поют и танцуют.

VII

Тамара – настоящая красавица. На всей земле нет, да и никогда не было равной ей по красоте женщины.

VIII

Девушка проводит последний свободный день в своей жизни. Завтра ей предстоит вступить в брак и покинуть родную семью. Тамара испытывает «тайное сомненье» перед этим решительным поворотом в судьбе.

IX

Демон не может оторвать взгляд от красавицы. Тамара возрождает в нем «святыню любви, добра и красоты». Изгнанник вспоминает о своих давно забытых мечтах и стремлениях.

Тамара возрождает в нем «святыню любви, добра и красоты». Изгнанник вспоминает о своих давно забытых мечтах и стремлениях.

X

В это же время к замку на брачный пир спешит счастливый жених Тамары – богатый грузинский князь, «властитель Синодала». Он везет бесценные подарки невесте и ее отцу. Караван верблюдов, груженый дарами, движется медленно. С заходом солнца на землю опускается густой туман.

XI

По дороге князю попадается старая часовня. По давнему обычаю в ней всегда останавливаются путники и молятся. Считается, что молитва оберегает от опасностей в путешествии.

Жених игнорирует обычай и, не останавливаясь, продолжает путь. Под воздействием «лукавого демона» в мыслях он уже целует свою невесту.

Внезапно караван останавливают разбойники. Князь отважно вступает в перестрелку. Раздается несколько выстрелов, крики и чей-то стон.

XII

Бандиты одерживают верх и грабят караван. Вскоре на месте битвы остаются лишь верблюды и мертвые тела их всадников.

XIII

По дороге несется одинокий конь. Он везет «всадника молчаливого» – грузинского князя, который сумел вырваться из боя, но был настигнут «злой пулей».

XIV

Конь привозит мертвого князя в замок Гудала. Собравшийся народ с ужасом смотрит на несчастного жениха, который все-таки приехал на свадебный пир.

XV

Тамара горько оплакивает убитого и свою горькую судьбу. Неожиданно девушка слышит «волшебный голос», который успокаивает ее и призывает забыть о князе, нашедшем покой в раю. Несостоявшемуся жениху теперь нет никакого дела до страданий молодой невесты.

Голос сладко шепчет, что будет каждый вечер прилетать к красавице и помогать ей справиться с горем, навевая «сны золотые».

XVI

«Волшебный голос» умолкает. Тамара вскакивает в испуге с постели. Она испытывает противоречивые чувства: с одной стороны, боится, с другой – жаждет вновь услышать ласковый голос.

Девушка засыпает лишь утром и видит во сне незнакомого красивого мужчину. «Пришлец туманный» выглядит странно. Он не похож ни на ангела, ни на демона: «ни день, ни ночь – ни мрак, ни свет».

«Пришлец туманный» выглядит странно. Он не похож ни на ангела, ни на демона: «ни день, ни ночь – ни мрак, ни свет».

Часть II

I

С этого дня Тамару постоянно смущает невидимый незнакомец. Она умоляет отца отдать ее в монастырь, надеясь найти там спасение и защиту. Девушка отрекается от соблазнов грешного мира и желает посвятить остаток жизни служению Богу.

II

Гудал уступает мольбам безутешной дочери. Веселая красавица становится смиренной монахиней. Однако и в монастыре ей не дает покоя «волшебный голос» и «знакомый образ». Он мерещится ей даже во время богослужений.

III

Монастырь находится в уединенном месте, где тишину нарушают лишь пение птиц и журчание ручьев. Ночью в окнах одной из келий мелькает свет. Бессонница мучает «грешницу младую».

IV

Часто Тамара проводит без сна всю ночь и встречает зарю вместе со звоном монастырских колоколов.

V

Живописная местность вокруг монастыря не радует девушку. Для нее весь окружающий мир покрыт «угрюмой тенью». По ночам Тамара горько плачет и пытается замолить свои греховные мысли. Ее «тяжелое рыданье» разносится по окрестностям и пугает одиноких путников.

По ночам Тамара горько плачет и пытается замолить свои греховные мысли. Ее «тяжелое рыданье» разносится по окрестностям и пугает одиноких путников.

VI

Тамара против своей воли поддается соблазнительным мыслям о появлении прекрасного гостя из снов. Даже в молитвах она замечает, что «сердце молится ему«.

VII

Однажды вечером Демон, как обычно, прилетает к монастырю, чтобы смущать покой молодой затворницы. Он долго не решается проникнуть в ее келью и уже подумывает о том, чтобы оставить попытку искушения.

Внезапно Демон понимает, что безумно влюбился в красавицу. Из глаз служителя ада падает «слеза тяжелая», прожигающая камень.

VIII

Демон принимает решение ради любви отречься от зла. Он с воодушевлением входит в келью Тамары и видит, что девушку укрывает крылом ее ангел-хранитель.

IX

Ангел пытается прогнать Демона, запрещая ему приближаться к «святыне». Изгнанник испытывает жгучую ревность и заявляет: «Она моя!». Он утверждает, что уже покорил себе сердце красавицы.

«Посланник рая» грустно признает свое поражение и улетает.

X

Тамара с изумлением глядит на страшного гостя и спрашивает, кто он. Демон признается ей в любви и говорит, что является представителем мирового зла. Ради прекрасной девушки он готов отречься от своей власти и заключить мир с Небесами.

Демон рассказывает о своих вековых страданиях после изгнания. Долгое время он творил зло и склонял людей к всевозможным грехам. В конце концов ему наскучили бессмысленные злодеяния. Демон удалился в «ущелья гор» и стал бродить в мрачном одиночестве. Увидев прекрасную девушку, он впервые «позавидовал… неполной радости земной».

Тамара поначалу требует, чтобы злой дух оставил ее. По мере рассказа Демона ее сердце смягчается. Девушка верит его искреннему раскаянию в грехах и просит дать твердую клятву в отказе от зла.

Демон клянется «первым днем творенья», «сонмищем духов», своей любовью и т. д. Он торжественно заявляет, что бросит злые дела и помирится с Богом. Изгнанник обещает сделать красавицу настоящей королевой, которую будут окружать преданные слуги. Он положит к ее ногам все свою силу и безграничную власть.

Изгнанник обещает сделать красавицу настоящей королевой, которую будут окружать преданные слуги. Он положит к ее ногам все свою силу и безграничную власть.

XI

Тамара поддается горячим уверениям Демона и отвечает на его страстный поцелуй. Вместе с ним в грудь девушки проникает «смертельный яд». Она издает прощальный крик и умирает.

XII

В это время мимо кельи Тамары проходит монастырский сторож. Он слышит странные для святой обители звуки поцелуя, «минутного крика и слабого стона». После некоторого колебания старик отвергает нечестивые мысли и продолжает обход.

XIII

На похороны дочери приезжает ее семья. Лежащая в гробу прекрасная монахиня выглядит спящей, готовой тотчас же проснуться.

XIV

Тело Тамары облачают в богатый наряд. На ее губах запечатлена «улыбка странная», но никто даже не догадывается, при каких обстоятельствах девушка встретила свою смерть.

XV

Похоронная процессия во главе с убитым горем отцом отправляется в путь. Тамара будет погребена высоко в горах, где очень давно предок Гудала построил церковь.

Тамара будет погребена высоко в горах, где очень давно предок Гудала построил церковь.

XVI

Безгрешную душу Тамары возносит на Небеса «ангел святой». Внезапно его путь преграждает Демон, требующий вернуть ему «добычу». Изгнанник принимает свой обычный зловещий облик. Из безумного влюбленного он превращается в жестокого духа.

Ангел заявляет, что душа Тамары искупила все свои сомнения «ценой жестокой» и была прощена Богом. Он продолжает путь, оставляя Демона страдать в бессильной злобе.

С тех пор прошло уже много лет. Род Гудала пресекся. О нем и его «милой дочери» напоминают лишь развалины замка и старая церковь на вершине гор.

краткое содержание и анализ произведения

Одним из гениев, прославивших русскую поэзию, по праву является Михаил Лермонтов. «Демон», краткое содержание которого обязан знать даже школьник, считается лучшим произведением поэта. А ведь начал он писать эту поэму, когда ему было всего лишь 15 лет! Удивительно, как в столь юном возрасте можно было знать так много о любви и пламенной страсти. Но главное, с каким мастерством молодой писатель раскрывает перед нами, читателями, эти чувства. Этого мог добиться только настоящий, непревзойденный талант.

Но главное, с каким мастерством молодой писатель раскрывает перед нами, читателями, эти чувства. Этого мог добиться только настоящий, непревзойденный талант.

Уже с первых строк становится понятным, почему так назвал свою поэму Лермонтов — «Демон». Краткое содержание ее тоже может представить это произведение как настоящий гимн всепоглощающей любви, которой подвластны даже инфернальные создания. В конце концов, мы проникаемся сочувствием к этому падшему ангелу. Но начинается повествование с того, что мы видим Люцифера, летящего над землей. Алмазной гранью проплывает под ним вершина Казбека, и вот уже под крылом мелькают зеленые долины Грузии. Но ничего, кроме скуки и тоски, Демон не испытывает. Даже зло наскучило ему.

Однако хандра его рассеивается, когда он замечает где-то внизу радостное копошение. Это идут приготовления к свадьбе: Гудал, местный князь, выдает замуж свою единственную дочь. По старинной грузинской традиции невеста в ожидании жениха должна станцевать танец на кровле дома, устланной коврами. Эту невольную аллюзию с танцем библейской Саломеи специально вызывает у читателей Лермонтов. Демон — краткое содержание поэмы все же дает нам возможность передать некоторые нюансы – вырывается из плена безразличия. Ведь если древнееврейская принцесса попросила за свой танец голову Предтечи, то княжна Тамара пробудила своими легкими движениями страсть у падшего ангела.

Эту невольную аллюзию с танцем библейской Саломеи специально вызывает у читателей Лермонтов. Демон — краткое содержание поэмы все же дает нам возможность передать некоторые нюансы – вырывается из плена безразличия. Ведь если древнееврейская принцесса попросила за свой танец голову Предтечи, то княжна Тамара пробудила своими легкими движениями страсть у падшего ангела.

Влюбившийся «Сын эфира» за неимением лучших идей, решил первым делом убрать со сцены жениха, спешащего к дому невесты со свадебными дарами. По наущению Демона на караван нападают абреки – разбойники, которые убивают молодого князя. Верный конь приносит тело во двор Гудала, плач и стенания сменяют песни и веселую музыку. Тамара у себя в горнице рыдает по своему суженому, как тут слышит голос. Он обещает утешить ее. Но кто произносит эти слова? Вокруг никого! Но недолго держит нас в неведении Лермонтов. Демон (краткое содержание, а вернее, его пересказ не дает нам возможность передать это поэтически) устремляется к возлюбленной. В первую же ночь княжна видит сон: к ее изголовью спускается прекрасный как ангел юноша. Однако вокруг его головы не сияет нимб, и Тамара догадывается, что это – «дух лукавый».

В первую же ночь княжна видит сон: к ее изголовью спускается прекрасный как ангел юноша. Однако вокруг его головы не сияет нимб, и Тамара догадывается, что это – «дух лукавый».

Она просит отца отправить ее в монастырь, под защиту святых стен. Гудал артачится – ведь руки Тамары домогаются новые выгодные женихи, но под конец сдается. Однако и в обители княжну не покидают видения: сквозь церковное пение и клубы ладана, она видит все тот же взгляд, пронизывающий, как лезвие кинжала. Тамара страстно сопротивляется своей любви, пробует истово молиться, но страсть преодолевает крепость ее сердца. Поняв, что влюблена, послушница сдается. Однако понимая, что за миг близости с ним земная девушка заплатит жизнью, падший ангел медлит, хоть он и Демон. Лермонтов, краткое содержание поэмы которого мы здесь пересказываем, не отказы

вает своему герою в позитивных чертах.

Человеческое сострадание и нежность вдруг охватывают сына погибели: он даже готов отказаться от своего первоначального плана соблазнить Тамару, чтобы сохранить ей жизнь. Но поздно — страсть охватила и его. Он просто не в силах удалиться. В одну из ночей он является в келью молодой затворницы уже в виде материального мужчины, из плоти и крови. Но путь к ложу Тамары преграждает ангел-хранитель. Демон с презрением объясняет ему, что земля – это его владение, и херувимы не вправе здесь распоряжаться. Он признается Тамаре в любви, и она, тронутая жалостью, отвечает ему взаимностью. Но первый же поцелуй ее убивает. Пока Гудал хоронит свою дочь в горном мавзолее, читатель узнает посмертную судьбу Тамары. Она достигла рая, а вот для ее возлюбленного все пути к Спасению уже закрыты. Но таково только краткое содержание. «Демон» — Лермонтов очень любил эту свою поэму – всегда останется для нас загадкой.

Но поздно — страсть охватила и его. Он просто не в силах удалиться. В одну из ночей он является в келью молодой затворницы уже в виде материального мужчины, из плоти и крови. Но путь к ложу Тамары преграждает ангел-хранитель. Демон с презрением объясняет ему, что земля – это его владение, и херувимы не вправе здесь распоряжаться. Он признается Тамаре в любви, и она, тронутая жалостью, отвечает ему взаимностью. Но первый же поцелуй ее убивает. Пока Гудал хоронит свою дочь в горном мавзолее, читатель узнает посмертную судьбу Тамары. Она достигла рая, а вот для ее возлюбленного все пути к Спасению уже закрыты. Но таково только краткое содержание. «Демон» — Лермонтов очень любил эту свою поэму – всегда останется для нас загадкой.

Project MUSE — Становление Михаилом Лермонтовым: иронии романтического индивидуализма в николаевской России Дэвида Пауэлстока (рецензия)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

MLR, I03.4, 2008 ii8i Наконец, следует отметить частые ошибки в тексте и низкое качество перевода. Например, уже неприемлемо использование терминов «Россия» и «русские» применительно к средневековому периоду, и ни автор, ни переводчик не разъясняют, что правильное название древневосточнославянского государства — Русь. Многие термины переведены неправильно. Таким образом, мы находим «новобрачных» для новобрачных (стр. 3 19), «Иоанн Златоуст» для Иоанна Златоуста (стр. I68) и «Мария Египтянка» для Марии Египетской (стр. 209), и это лишь некоторые из них. способ выражения повышенных эмоций. В заключении на семи страницах встречается тринадцать таких случаев. Работа Синявского разочаровывает, потому что основательное критическое изучение народных верований многое бы добавило к пониманию древних восточных славян, а также современной русской литературы и культуры. Но, несмотря на проблески полезного анализа, эта книга далека от идеала. СТАНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОНИКА УАЙТ Становление Михаила Лермонтова: Иронии романтического индивидуализма в России Николая I. ДЭВИД ПАУЭЛСТОК. (Исследования по русской литературе и теории) Эванстон, Иллинойс: Издательство Северо-Западного университета.

Например, уже неприемлемо использование терминов «Россия» и «русские» применительно к средневековому периоду, и ни автор, ни переводчик не разъясняют, что правильное название древневосточнославянского государства — Русь. Многие термины переведены неправильно. Таким образом, мы находим «новобрачных» для новобрачных (стр. 3 19), «Иоанн Златоуст» для Иоанна Златоуста (стр. I68) и «Мария Египтянка» для Марии Египетской (стр. 209), и это лишь некоторые из них. способ выражения повышенных эмоций. В заключении на семи страницах встречается тринадцать таких случаев. Работа Синявского разочаровывает, потому что основательное критическое изучение народных верований многое бы добавило к пониманию древних восточных славян, а также современной русской литературы и культуры. Но, несмотря на проблески полезного анализа, эта книга далека от идеала. СТАНФОРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОНИКА УАЙТ Становление Михаила Лермонтова: Иронии романтического индивидуализма в России Николая I. ДЭВИД ПАУЭЛСТОК. (Исследования по русской литературе и теории) Эванстон, Иллинойс: Издательство Северо-Западного университета.

Мцыри дает другое решение: «сам герой берет на себя почти все бремя повествования» (с. 4и8). Работая над «Демоном», Пауэлсток концентрируется на эволюции характера Тамары, и его интерпретация Тамары как читателя аккуратно включает стихотворение в общую тему книги. Пауэлсток также развивает более общий взгляд на отношение Лермонтова к читателю. Лермонтов «усваивает» свою «ожидаемую аудиторию» и, таким образом, постоянно осведомлен о своих читателях. Это приводит его к созданию иронического двойного прочтения во многих своих работах, предоставляя внешнюю рамку для «самообманутых массовых читателей» наряду с «подходом к аутентичности» для тех, кто ее искал (стр. 327). Пауэлсток правильно подчёркивает важность «Журналиста, Читателя и Писателя» в этом контексте и приводит интересные доводы в пользу того, что Максим Максимыч является воплощением «метафикционально-морализирующего читателя» (стр. 348) в «Герое нашего времени», его повторное появление в конце Фаталист усиливает эту роль. Пауэлсток не пренебрегает использованием языка Лермонтовым.

Мцыри дает другое решение: «сам герой берет на себя почти все бремя повествования» (с. 4и8). Работая над «Демоном», Пауэлсток концентрируется на эволюции характера Тамары, и его интерпретация Тамары как читателя аккуратно включает стихотворение в общую тему книги. Пауэлсток также развивает более общий взгляд на отношение Лермонтова к читателю. Лермонтов «усваивает» свою «ожидаемую аудиторию» и, таким образом, постоянно осведомлен о своих читателях. Это приводит его к созданию иронического двойного прочтения во многих своих работах, предоставляя внешнюю рамку для «самообманутых массовых читателей» наряду с «подходом к аутентичности» для тех, кто ее искал (стр. 327). Пауэлсток правильно подчёркивает важность «Журналиста, Читателя и Писателя» в этом контексте и приводит интересные доводы в пользу того, что Максим Максимыч является воплощением «метафикционально-морализирующего читателя» (стр. 348) в «Герое нашего времени», его повторное появление в конце Фаталист усиливает эту роль. Пауэлсток не пренебрегает использованием языка Лермонтовым.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Поэт Михай Эминеску и его литературное творчество

являются пленниками особой литературной судьбы и в то же время язык.  Исследователь румынской литературы

и прирожденный поэт, обремененный ярлыком «последнего великого европейца».

романтик», что является хронологически неточным, Эминеску — «очень румынский

и благодаря этому он очень Исследователь румынской литературы

и прирожденный поэт, обремененный ярлыком «последнего великого европейца».

романтик», что является хронологически неточным, Эминеску — «очень румынский

и благодаря этому он очень универсальный. Ключевая поэма его творчества «Лучафарул» — матрица и кульминация его литературного творчества, абсолютная свидетельство жизнеспособности с эстетической точки зрения. В этом отношении, текст стихотворения, несомненно, является шедевром, способным воодушевить, с его сущностью бесчисленное количество критических подходов. Следовательно, стихотворение всегда можно быть проанализированы с разных точек зрения: с точки зрения в тематическая критика коррелирует с весьма распространился литературный мотив единства целого, «архего» (производное от греческого «архей»). К нему также можно подойти с точки зрения взгляд на архетипическую критику как на бесплодный источник мифов, точка зрения структуралистской критики как формально совершенной композиции классической сущности, с точки зрения феноменологической критики и т.  д. Кроме того, стихотворение может быть д. Кроме того, стихотворение может быть интерпретируется как генотекст или фенотекст и как неявная попытка общения между Автором, Читателем и Литературное произведение. Именно поэтому текст поэма «Лучафарул» исчерпывает критику, становясь, таким образом, ее собственной критика, собственный метатекст, а также критика критики. И это результат того, что стихотворение осталось неисчерпаемый. Таким образом, стихотворение является настоящим пробный камень для любого критического ученого ума, являясь в то же время  История «Люсеафара» просто. Дочь короля, земное существо, уникальное в отношении ее состояние, стремится к возвышенному, к абсолютному. Символически она стремится к звезде, призванной силой любви. Эта звезда становится живой и становится человеком в результате мифико-ритуального призвания земная девушка, и это происходит два раза, во-первых, как Ангел, во-вторых как Демон. Под влиянием популярного мотива «Збураторул» — эротического проекция юношеского ума (молодой человек, который приходит ночью, как в сон, в постель спящей девушки, которая испытывает трепет любви впервые) — Лучеафарул воплощает в себе «красивого мертвеца с живыми глаза» что с ангельскими чертами (светлые волосы) или демоническими чертами (черные глубокие глаза, темные волосы, корона дикого огня). Он спрашивает дочь короля следовать за ним, предлагая ей либо небесный, либо водный мир (оба из них первобытные). И это потому, что Лучеафарул является сущностью изначального раз. И не в силах вынести его близость (собственно, за текстом там два духовных и несообщаемых измерения, для которых Земля и небо — всего лишь символы), девушка просит его отказаться от своего небесного бессмертного состоянии войти в мир смертных.  Опустошенный страстью Лучеафарул

соглашается на это. Но это означает расщепление мира от его изначального

существование. Вот почему путь к Демиургу (абсолютному божеству,

Творец) просит его освободиться от того, чем он является на самом деле, становится

посвящение Гипериона (то есть гиперэона, того, кто выше других эонов).

Тем временем дочь короля, воплощенная Каталиной, теряет

аура изначальной уникальности, находит в Каталине, инициаторе земной эротики

игра, ее предначертанный двойник. Созерцая их любовь с высоты,

Лучеафарул понимает, что два мира отличаются друг от друга;

он понимает, что только в привилегированные моменты, например момент сна

(дочь короля «общается» со «звездой» во сне) они могут

встретиться и прикоснуться друг к другу. Вот почему он уходит в первоначальное одиночество,

холоден и нечувствителен к земным страстям. Опустошенный страстью Лучеафарул

соглашается на это. Но это означает расщепление мира от его изначального

существование. Вот почему путь к Демиургу (абсолютному божеству,

Творец) просит его освободиться от того, чем он является на самом деле, становится

посвящение Гипериона (то есть гиперэона, того, кто выше других эонов).

Тем временем дочь короля, воплощенная Каталиной, теряет

аура изначальной уникальности, находит в Каталине, инициаторе земной эротики

игра, ее предначертанный двойник. Созерцая их любовь с высоты,

Лучеафарул понимает, что два мира отличаются друг от друга;

он понимает, что только в привилегированные моменты, например момент сна

(дочь короля «общается» со «звездой» во сне) они могут

встретиться и прикоснуться друг к другу. Вот почему он уходит в первоначальное одиночество,

холоден и нечувствителен к земным страстям. сравнений с «Демоном» Лермонтова, с «Гиперион» Гельдерлина и со всеми этими литературными текстами , которые используют миф о союзе между бог и женщина, или между богиней и мужчиной.  Но этот подход не

задуман как сравнительное исследование, а как демонстрация универсального

аксиологическая обоснованность этого текста, концепции, которая исходит как от

древние и современные. Но этот подход не

задуман как сравнительное исследование, а как демонстрация универсального

аксиологическая обоснованность этого текста, концепции, которая исходит как от

древние и современные. Аватары этого театрализованного стихотворение — как там ряд лирических «голосов»: Королевская дочь «голос», Голос Каталин и Каталины, голос Люцифера и Демиурга вместе с информированный голос «рассказчика» — лучший пример в этом отношении. Таким образом, мы присутствуем на первом процессе творения, когда Автор помещается лицом к лицу с Литературным произведением. Процесс генезиса включает не только текстовые уровни: семантический, фонетический, синтаксический, идейный, но и собственный автор. Там есть также второй процесс творения, который является вечным возрождением работают от себя. Для У. Эко «рождение» ценная литература включает в себя «возрождение», которому помогает сознательный и мотивированный читатель. Сложная литературная диалектика работа-автор провоцирует дискуссии относительно их приоритета.  На одном

стороны, поэтический демиургический акт включает творца в пределах

собственного творения, как в прекрасном мифе о «монастыре Арджеш». »

воля создать мир через высказывание» — румынский вариант имени Умберто.

«Возможные миры» Эко, что является важным моментом в концепции Эминеску.

относительно поэзии. Происходя из мифа о Сотворении, сила

Логос как литературный мотив имеет давнюю традицию. Добавление идей Гадамера, чьи

герменевтика ориентирована на переоценку изначальной природы

языка, мы возвращаемся к Гаманну и к романтикам. И мы делаем это

вместе с Эминеску, для которого поэзия означает новое открытие золотого

возраст, восстановление illo tempore с помощью магии Глагола. Это

это магия, которая может дать жизнь звезде, как в упомянутом стихотворении, через

слова: своим призванием девушка вызывает появление Гипериона. «возможный

мир» создается самим текстом, который является достаточной метафорой человека

и его стремление к абсолюту. Это философская поэма и лирическая

откровение Книги Бытия (поскольку на пути к центру Гиперион проходит через

фазы Творения в противоположном направлении), и вызывает его собственную ссылку. На одном

стороны, поэтический демиургический акт включает творца в пределах

собственного творения, как в прекрасном мифе о «монастыре Арджеш». »

воля создать мир через высказывание» — румынский вариант имени Умберто.

«Возможные миры» Эко, что является важным моментом в концепции Эминеску.

относительно поэзии. Происходя из мифа о Сотворении, сила

Логос как литературный мотив имеет давнюю традицию. Добавление идей Гадамера, чьи

герменевтика ориентирована на переоценку изначальной природы

языка, мы возвращаемся к Гаманну и к романтикам. И мы делаем это

вместе с Эминеску, для которого поэзия означает новое открытие золотого

возраст, восстановление illo tempore с помощью магии Глагола. Это

это магия, которая может дать жизнь звезде, как в упомянутом стихотворении, через

слова: своим призванием девушка вызывает появление Гипериона. «возможный

мир» создается самим текстом, который является достаточной метафорой человека

и его стремление к абсолюту. Это философская поэма и лирическая

откровение Книги Бытия (поскольку на пути к центру Гиперион проходит через

фазы Творения в противоположном направлении), и вызывает его собственную ссылку. Или, по словам Рикера, он даже создает ее. Двойственность ссылки

из-за приостановки денотации первого ранга дискурса делает

«метафорическое высказывание побеждает свой смысл как метафорический смысл на

руины буквального смысла». Таким образом, это стихотворение есть не что иное, как собственная «вселенная»,

свой «мир». Это мир девушки, которая под чарами любви

познает себя как двойственное существо, как проявление того, что

древние называли совпадением противоположностей, то есть союзом между

земная субстанция и дух. Это мир «механики

первого импульса», понимание которого есть постоянное устремление

романтики. Помимо важности поэтической функции, преобладание которой

является гарантией литературности текста, как для Эминеску, так и для

В.К. Winsatt, поэма существует благодаря своему слову, факт, который аннулирует теорию.

произвольности языкового знака Фердинанда де Соссюра. С использованием

пластических образов, Эминеску поэтизирует момент зарождения и первозданного

хаос. Или, по словам Рикера, он даже создает ее. Двойственность ссылки

из-за приостановки денотации первого ранга дискурса делает

«метафорическое высказывание побеждает свой смысл как метафорический смысл на

руины буквального смысла». Таким образом, это стихотворение есть не что иное, как собственная «вселенная»,

свой «мир». Это мир девушки, которая под чарами любви

познает себя как двойственное существо, как проявление того, что

древние называли совпадением противоположностей, то есть союзом между

земная субстанция и дух. Это мир «механики

первого импульса», понимание которого есть постоянное устремление

романтики. Помимо важности поэтической функции, преобладание которой

является гарантией литературности текста, как для Эминеску, так и для

В.К. Winsatt, поэма существует благодаря своему слову, факт, который аннулирует теорию.

произвольности языкового знака Фердинанда де Соссюра. С использованием

пластических образов, Эминеску поэтизирует момент зарождения и первозданного

хаос. Вселенная возникает благодаря божественному логосу и тому подобному, благодаря

к сети текста. Поэт говорит о «долинах хаоса», а также

о моменте прегенезиса, в котором время, пространство и причинность упраздняются,

через отрицания: «Нет ничего и все же есть»; «границы нет»;

и т. д. Можно сказать, что «смысл» и «сенса» (поток образов) едины.

в «Лучафарул». Однако нельзя забывать об авторе, биографическом

эго, так и лирическое эго. Это правда, что литературное произведение дает

образ автора, читающего его «траверс» — таким мы знаем Эминеску

как интерпретационная гипотеза. Он романтик, жаждущий абсолюта,

для Знания, как и его «персонажи», он писатель истоков,

бреда, «неземного», построенного на мифологическом и мифологическом

земле (два появления Лучеафарула требуют сотрудничества двух

элементы, как и во всех космогонических мифах; Небо и Море или Солнце

и ночь). Иными словами, это поэт, полностью усвоивший

классической культуры, что проявляется в просодических элементах, направленных на

классическое ритмическое совершенство и абсолютное равновесие условий

и метрической конструкции. Вселенная возникает благодаря божественному логосу и тому подобному, благодаря

к сети текста. Поэт говорит о «долинах хаоса», а также

о моменте прегенезиса, в котором время, пространство и причинность упраздняются,

через отрицания: «Нет ничего и все же есть»; «границы нет»;

и т. д. Можно сказать, что «смысл» и «сенса» (поток образов) едины.

в «Лучафарул». Однако нельзя забывать об авторе, биографическом

эго, так и лирическое эго. Это правда, что литературное произведение дает

образ автора, читающего его «траверс» — таким мы знаем Эминеску

как интерпретационная гипотеза. Он романтик, жаждущий абсолюта,

для Знания, как и его «персонажи», он писатель истоков,

бреда, «неземного», построенного на мифологическом и мифологическом

земле (два появления Лучеафарула требуют сотрудничества двух

элементы, как и во всех космогонических мифах; Небо и Море или Солнце

и ночь). Иными словами, это поэт, полностью усвоивший

классической культуры, что проявляется в просодических элементах, направленных на

классическое ритмическое совершенство и абсолютное равновесие условий

и метрической конструкции. При этом текст нацелен на читателя.

чей интеллектуальный профиль определяется текстом, читатель, который должен

иметь возможность созерцать свои собственные «возможные миры» за пределами буквального.

превосходство произведения в данном случае очевидно. Но это не авторитетно.

И это потому, что части живут через целое, которое не может существовать без

мысленная передача частей, как в знаменитом произведении Лео Спитцера При этом текст нацелен на читателя.

чей интеллектуальный профиль определяется текстом, читатель, который должен

иметь возможность созерцать свои собственные «возможные миры» за пределами буквального.

превосходство произведения в данном случае очевидно. Но это не авторитетно.

И это потому, что части живут через целое, которое не может существовать без

мысленная передача частей, как в знаменитом произведении Лео Спитцера герменевтический круг. А поэзия — это космос синхронного «превосходства», где все составные элементы одновременно присутствует в великой метафоре творения как вымышленного и языковая вселенная. Части этого литературного произведения, которые не могут быть сокращены написанной странице, составляют биографическую сущность писателя вместе с письмом и фиктивным измерением. Синтагма Тат твам аси — «Это ты» представляет Эминеску фундаментальный принцип творения, результат которого это «Лучеафарул», где архэго соответствует значению Магическая формула древних индейцев.  Таким образом, греческая и индусская древность

сосуществуют как элементы великого культурного Текста, из которого автор черпает

его собственная творческая сущность. Следовательно, все аспекты поэзии и искусства

являются лишь частичными проявлениями духовных сокровищ поэтов и художников. Таким образом, греческая и индусская древность

сосуществуют как элементы великого культурного Текста, из которого автор черпает

его собственная творческая сущность. Следовательно, все аспекты поэзии и искусства

являются лишь частичными проявлениями духовных сокровищ поэтов и художников. В основе этого творения лежит Отец, изначальный принцип, который есть Демиург, находящийся в равновесии с сам. Что же касается человеческого Люсеафара, то он представлен Небом или Солнцем. И поскольку жизнь означает движение, есть еще и Мать, то есть Море или Ночь. Таким образом, число «три» становится символическим для литературного работа, как гарантия ее полного выполнения. Так как за двумя воплощениями звезды не следует третий, которому препятствует Отец-Демиург, история любви между дочерью короля и живой звездой не может прийти к концу. Остается только встреча двух параллельных вселенных что можно назвать духом и телом, божественным и человеческим, осязаемым видом и идея и т.  д. д. Многочисленные варианты стихотворение по мотивам сказки «Девушка в золотом саду», то есть то, что Ж. Женетт назвал бы «авангардным текстом», являются свидетельство борьбы поэта с поэтической сущностью и с навязчивая идея попытки общения между двумя различными миры. «Идея есть душа, и эта душа несет в себе мышление своего тела» тело, данное национальной духовностью. Эти варианты включают, в том числе, метрические схемы без языковой оболочки, наполняется фактурой слов, постепенно, как свидетельство навязчивой музыкальности который также предшествует букве. Это заставляет нас думать о По, а затем и о Валерий, который так рассматривал процесс творчества. Эминеску, акт творчества преследует стремление к выражению. Строгий просодический состав, редкие рифмы, кристально чистые рифмы, напоминающие значение «золотого числа» антиквариата показывает, что писатель выглядит для новых измерений языка при совпадении мифа с строгость математического расчета. Следовательно, если будущее творение оказывает на творца свою интенциональность, он «чувствуется и организуется изнутри — как деятельность, воплощающая и отражающаяся в моделируемом объект».  Однако личность автор предполагает ряд внешних определений. Таким образом, мы приходим к проблема интертекстуальности. Первый интертекст было бы предложено «первым литературным влиянием или обширным культурным влияние». Возвращаясь к Эминеску, стихотворение народное влияние и, помимо темы «Збураторул», поэма использует распространенное мнение о путеводной звезде, счастливая звезда, которая есть у каждого. Эту тему также используют предыдущее литературное поколение, поколение 1848 г. (год буржуазной революции) или немецким Неогуманизм. Искушение раскрепощенного воображения, «выйти из установленной вселенной и войти в потенциальных структур мира» имеет романтическую персонаж. С другой стороны, простой язык без бесполезных реторических агломераций, стремящихся к чистоте изначального Слова, принадлежит к классическому компоненту Дух Эминеску, приобретенный в результате учебы. Второй тип интертекста был бы тот, который «навязывает или намекает молча, свободный от воли поэта — или даже против нее».  Таким образом, мы переосмысливаем важность

текста в драматическом процессе создания произведения. Поскольку

стихотворение существует через интертекстуальность, как личностный способ существования, независимо от

его автор. Вопреки концепции Эминеску относительно творческого процесса,

литературное произведение живет собой, ассимилируя писателя и предлагая

к другому процессу творения, который мог бы возобновиться через много

раз в долгосрочной перспективе. Таким образом, мы переосмысливаем важность

текста в драматическом процессе создания произведения. Поскольку

стихотворение существует через интертекстуальность, как личностный способ существования, независимо от

его автор. Вопреки концепции Эминеску относительно творческого процесса,

литературное произведение живет собой, ассимилируя писателя и предлагая

к другому процессу творения, который мог бы возобновиться через много

раз в долгосрочной перспективе. Ссылаясь на «поэтику ажурной работы», поэма «Лучафарул» в другой интерпретации пробуждает двойной письмо/чтение, говорили «телькели» о. Это означает написание стихотворения под влиянием других предыдущие или современные работы (Платон, Кант, Шопенгауэр, которые представляют вехи в культуре Эминеску), а также чтение таких произведений, как переписывание, как подтверждение между этими аспектами великого культурного Текст, доступный читателю. Тот факт, что «означаемое непрерывно перескакивает в значимое и обогащается новыми отголосками».  делает стихотворение чем-то большим, чем простая аллегория, как утверждает автор в

рукопись. Это аллегория гениального человека, Гипериона, который не

понятным простым людям, кто есть божественная сущность и предопределен

быть всегда одиноким, «бессмертным и холодным». «Он не умер, и он не

тоже удачи», как говорит поэт. делает стихотворение чем-то большим, чем простая аллегория, как утверждает автор в

рукопись. Это аллегория гениального человека, Гипериона, который не

понятным простым людям, кто есть божественная сущность и предопределен

быть всегда одиноким, «бессмертным и холодным». «Он не умер, и он не

тоже удачи», как говорит поэт. В процессе интерпретации как вторичный процесс творчества неожиданные семантические значения раскрывается, потому что стихотворение постоянно живет благодаря очарованию которые он воздействует на читателя. Поэтому текст «был прочитан» как мифическая метафора, как текстуально-интертекстуальная реорганизация некоторых старше или новых тем. Это может быть прочитано как символическое также стихотворение, использующее «юнгианскую» двойственность анимус-анима. (Люсеафарул — скрытый Анимус Королевского девушка, а девушка — скрытая анима доминирующего лирического эго). Это пример того, как сеть метафор может определять свой собственный мир, где время, пространство и причинность выглядят как лирика масок все эти «голоса» являются «персонажами» автора.  |