Какую роль в истории России сыграла опричнина

15 февраля 2020

RT на русском

455 лет назад на Руси была учреждена опричнина — особое административное образование, где власть царя Ивана Грозного не была ничем ограничена. Это же понятие историки используют для того, чтобы охарактеризовать государственную политику в стране в 1565—1572 годах, направленную на борьбу с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати. Опричнина считается одним из наиболее сложных и неоднозначных явлений в отечественной истории. Согласно одним оценкам, она носила прогрессивный характер и содействовала централизации государства. Другие учёные считают, что террор опричников вызвал тяжёлый социально-экономический кризис.

Фото: RT на русскомRT на русском

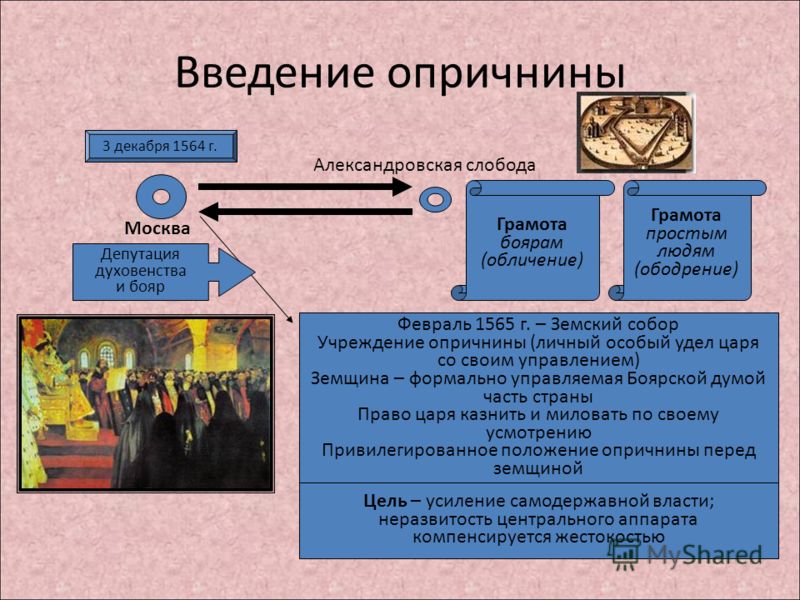

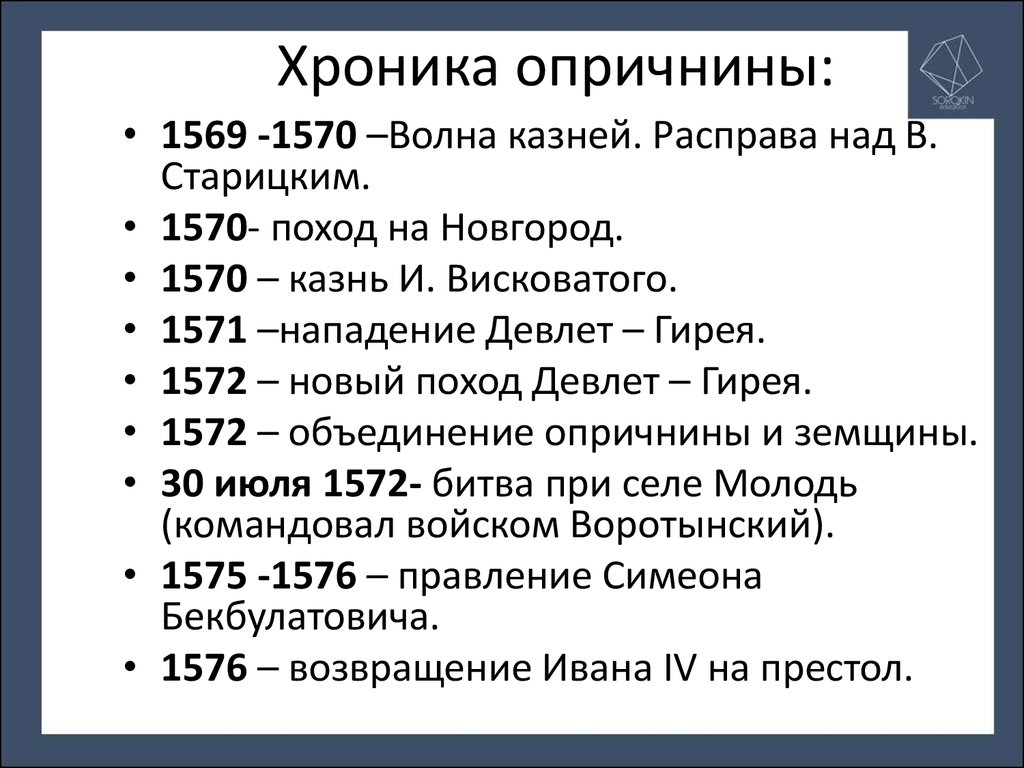

Точная дата учреждения опричнины неизвестна. Однако историки утверждают, что она была основана не ранее 5 января и не позже 15 февраля 1565 года. С этого момента система административного устройства и управления государством радикально изменилась.

Видео дня

Путь к опричнине

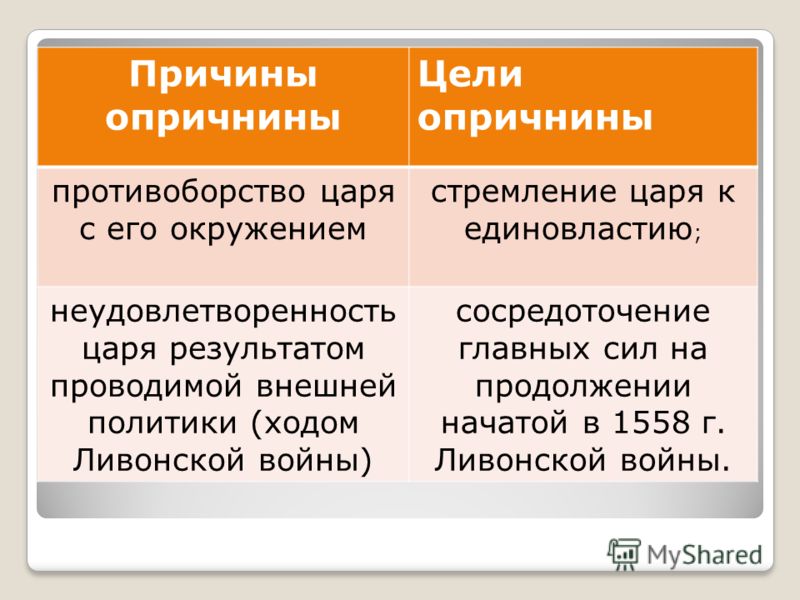

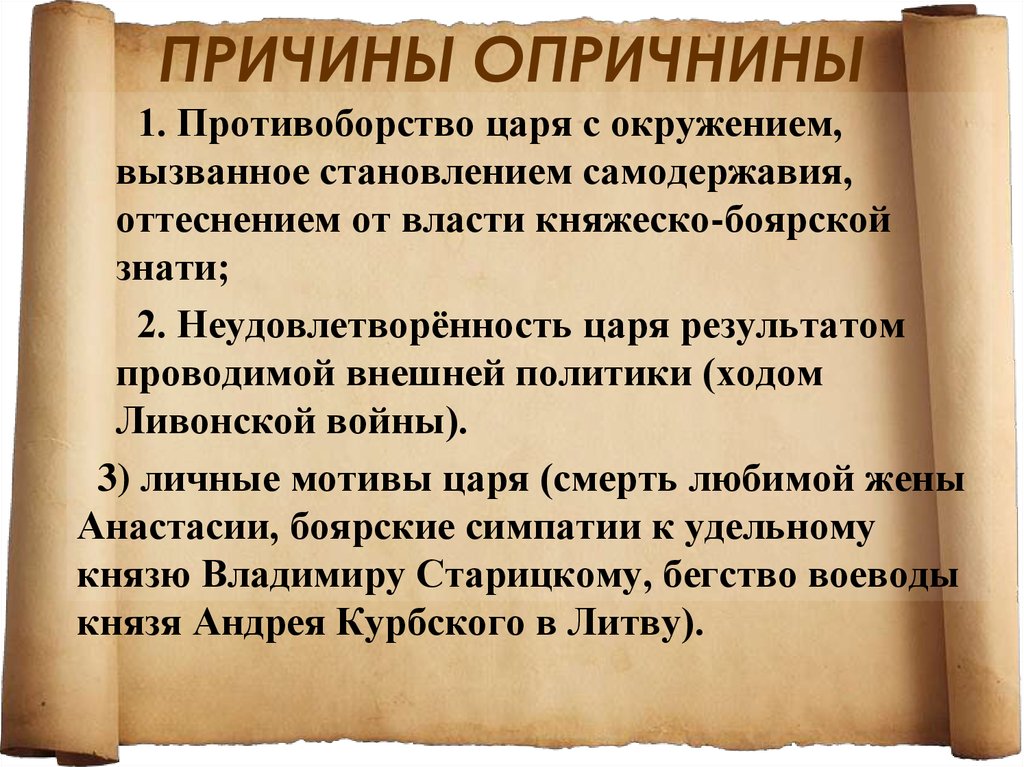

На рубеже 1550-х и 1560-х годов в политике Ивана Грозного начали наблюдаться серьёзные трансформации. Государь, в частности, стал ограничивать права знати и более нетерпимо, чем ранее, относиться к мнениям, отличным от его собственного.

В 1560-е годы наметился неблагоприятный для Москвы перелом в Ливонской войне. В 1564 году один из корпусов русского войска потерпел поражение от сил Великого княжества Литовского в битве на реке Улле. В том же году многие члены Думы подали царю коллективную челобитную с просьбой восстановить часть прав знати. Кроме того, согласно некоторым свидетельствам, ряд аристократов участвовали в попытке мятежа против Ивана Васильевича, которую поддерживали представители Литвы и Польши.

В декабре 1564 года царь вместе с семьёй переехал в Александровскую слободу, после чего объявил об отречении от престола. При этом он обвинил знать в изменах. Угроза отречения государя вызвала в Москве панику и заставила аристократов просить царя вернуться к власти.

«Чрезвычайное положение»

Иван Васильевич согласился вернуться. Однако, пользуясь выгодной для ситуацией, решил изменить административное устройство государства, разделив его на две части: земщину и опричнину.

Само слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь» — «за пределами», «снаружи». «Опричнинами» ранее называли уделы вдов, выделяемые им из поместий после смерти мужа, а также личные владения великих княгинь, находящиеся в их полном распоряжении. Иван Грозный придал данному слову новое, значительно более широкое значение.

Земли, вошедшие в опричнину, оказывались в прямом управлении Ивана Васильевича.

«Выражаясь современным языком, это было введение чрезвычайного положения с отменой конституционных прав граждан. Конечно, никакой конституции на Руси в то время не было, однако существовал другой институт, даже более важный, чем закон — традиция», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

По словам историка, традиции ограничивали власть государя и гарантировали определённые права его подданным.

«Государь мог наказать своего боярина. Однако, боярин — не человек с улицы. Его предки служили монархам многие поколения. Чтобы его казнить, нужен суд. А суд — это доказательства. Если вина доказана, то могут и голову отрубить, а если нет — боярин будет свободен. Сам же государь мог наложить опалу, но это была не казнь, а отдаление от двора. Попавший в опалу просто ехал в поместье оплакивать свою участь. Зато в опричнине сам государь получал право казнить каждого, кого сочтёт врагом», — подчеркнул эксперт.

Царь включил в опричнину около двадцати дворцовых и оброчных волостей в центре России, на северо-западе и в Поволжье, а также города, связанные с соледобычей, находящиеся на важных торговых маршрутах или значимые в военно-политическом плане. Так, в частности, в составе опричнины оказались Соль Тотемская, Сольвычегодск, Великий Устюг, Вологда, Вязьма, Можайск, Старая Русса, Козельск, Суздаль. Вошла в опричнину и часть районов Москвы. Политическим центром опричнины стала Александровская слобода. В последующие годы опричнина несколько раз расширялась.

В последующие годы опричнина несколько раз расширялась.

На остальных землях государства устанавливалась земщина: здесь царили старые порядки. Царю были отведены военные, дипломатические и церемониальные функции. Кроме того, он выступал арбитром в спорах между представителями земщины и опричнины.

«Понять мотивы Ивана Васильевича в ситуации с учреждением опричнины крайне сложно. Современники видели в этом своего рода Божье наказание. В наши дни существует множество версий. Кто-то считает учреждение опричнины результатом психических проблем царя, кто-то — попыткой государя поддержать служивое сословие в борьбе с княжатами и боярами, кто-то — намерением усилить личную власть и ликвидировать поползновения любых социальных групп, направленные на её ограничение», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Кроме того, по его словам, существует предположение, что царь при помощи опричнины мог бороться с попытками иноземного влияния на элиты государства. В любом случае, значительную роль в происходящем сыграли религиозные представления Ивана Грозного, который, как и многие его современники, ожидал приближения Страшного суда и пытался «бороться со скверной».

В любом случае, значительную роль в происходящем сыграли религиозные представления Ивана Грозного, который, как и многие его современники, ожидал приближения Страшного суда и пытался «бороться со скверной».

Русь при опричнине

Важным механизмом осуществления государственной власти на Руси с 1565 года стал корпус опричников (государев полк и приказы — постельный, бронный, конюшенный и сытный). Первоначально численность опричников устанавливалась на уровне тысячи человек. Затем корпус был расширен до шести тысяч. Управление опричниками было построено по схеме, напоминающей монашеский орден. Одеяние тоже напоминало монашеское, однако опричники имели право носить и использовать оружие.

В свидетельствах современников есть упоминание о том, что опричники возили «собачью голову» на шее у лошади и «метлу» на кнутовище. Однако о том, были ли это реальные атрибуты или некие аллегории, историки спорят по сей день. Возможно, речь идёт лишь о символических изображениях.

Уже на начальной стадии существования опричнины, в 1565 году, из опричных земель были выселены около 6,5 тыс. неугодных царю лиц из высших слоёв. В это время Иван Грозный ещё доверял решение ряда вопросов земской думе, однако оставлял присматривать за ней опричников. Постепенно функции опричных учреждений расширялись. В частности, их представители участвовали в дипломатических миссиях.

неугодных царю лиц из высших слоёв. В это время Иван Грозный ещё доверял решение ряда вопросов земской думе, однако оставлял присматривать за ней опричников. Постепенно функции опричных учреждений расширялись. В частности, их представители участвовали в дипломатических миссиях.

В 1566 году Иван Васильевич пошёл на небольшие правовые уступки земщине, однако отверг челобитную представителей земского двора, просивших ликвидировать опричнину.

В 1567 году, находясь на фронте Ливонской войны, царь получил информацию о готовящемся против него заговоре. Он оставил театр боевых действий и затворился в Александровской слободе.

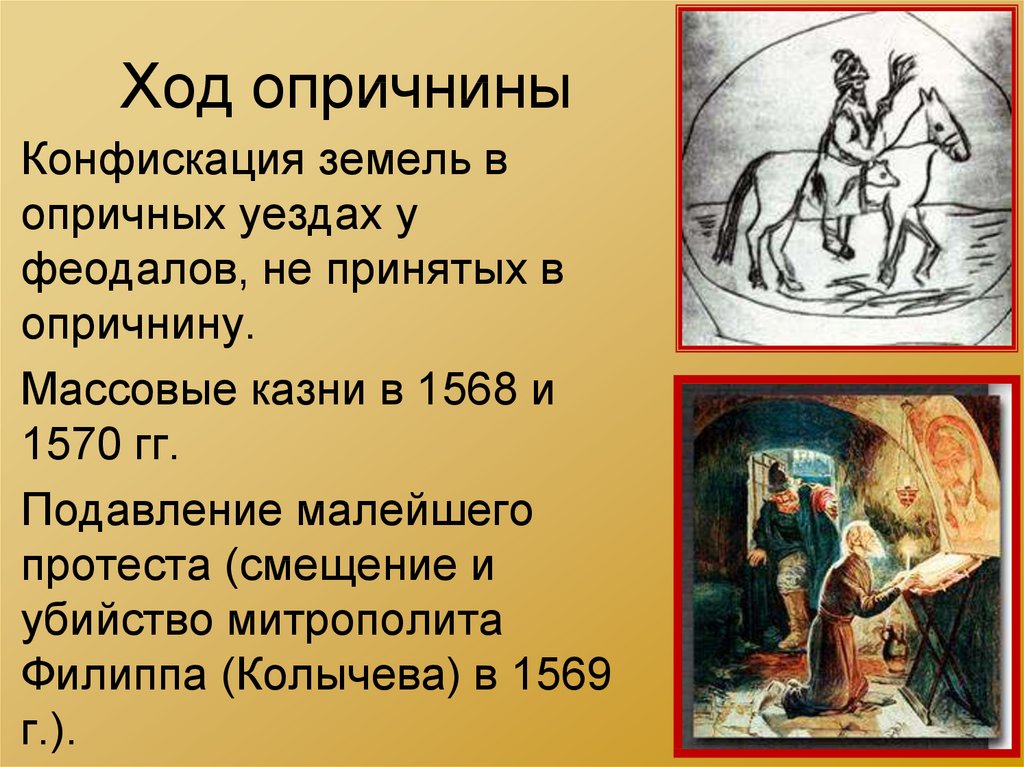

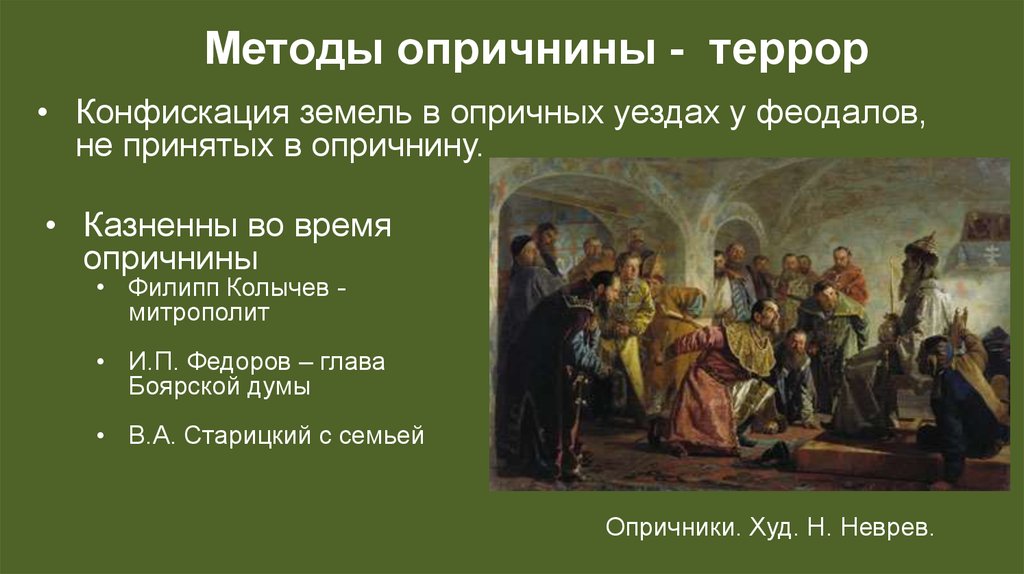

Со следующего года в деятельности опричников резко возросла карательная составляющая. Начались казни. Причём в ряде случаев подозреваемых в измене казнили вместе с домочадцами. К концу года, по оценкам историков, опричниками были казнены около 600—700 человек. Сана был лишён выступавший с критикой опричнины митрополит Филипп.

После захвата в январе 1569 года литовскими войсками Изборска опричники казнили по обвинению в измене около 20 человек и отправили в ссылку несколько сот семей псковичей и новгородцев. В том же году царь приказал казнить нерадивых, по его мнению, строителей Кремля в Вологде и удельного князя Владимира Андреевича.

В том же году царь приказал казнить нерадивых, по его мнению, строителей Кремля в Вологде и удельного князя Владимира Андреевича.

Апогеем опричных репрессий историки называют рубеж 1569—1570 годов. В этот период происходят походы Ивана Грозного на Новгород и Псков, а также казни в Москве. Новгородские элиты царь обвинил в попытке свержения законной власти и передачи города Речи Посполитой. Согласно примерным оценкам, в Новгороде были казнены 2,7—3 тыс. человек. Ещё несколько сот попавших в опалу местных жителей были отправлены в тюрьмы. В ходе дознаний по новгородским делам царь пришёл к выводу, что источники измены нужно искать в Москве. Летом 1570 года в столице были казнены 200—250 представителей знати.

В 1570—1571 годах русское государство оказалось в сложной военно-политической ситуации. Было заключено невыгодное перемирие с Речью Посполитой, армия понесла ряд поражений, провалилось создание союза с Англией, а крымско-татарское войско совершило разорительный поход к Москве. Это привело к репрессиям уже против лиц, относящихся к опричным верхам. В руководство опричнины были введены переведённые из земщины аристократы.

Это привело к репрессиям уже против лиц, относящихся к опричным верхам. В руководство опричнины были введены переведённые из земщины аристократы.

Царь постепенно начал сглаживать противоречия, существовавшие между земщиной и опричниной. Опричники стали получать поместья в земщине. В начале 1572 года Иван Грозный объединил земскую и опричную казну. Началось постепенное слияние земских и опричных войск. Летом 1572 года объединённое войско одержало серьёзную победу в Молодинской битве над турецко-татарской армией.

Между историками ведётся дискуссия о том, какой момент нужно считать завершением существовании опричнины: 1572 год или смерть Ивана Грозного в 1584 году. Отмечается, что с 1572 года масштабы репрессий резко снизились, изменилась и административная структура государства.

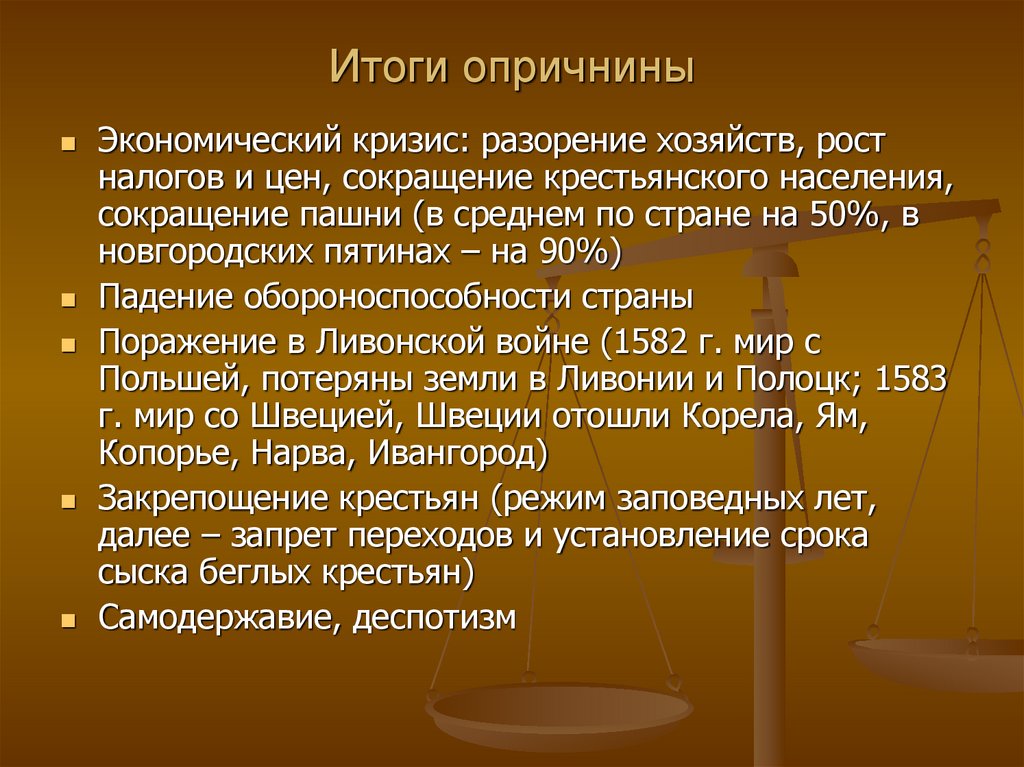

Оценки итогов существования опричнины в наши дни весьма противоречивы. Одни историки считают, что она носила прогрессивный характер, помогла свернуть на Руси феодальные порядки и содействовала централизации государства. Другие полагают, что государственнические реформы Иван Грозный проводил ещё до 1565 года, а опричнина привела только к разорению территории Русского государства и острому социально-экономическому кризису.

Другие полагают, что государственнические реформы Иван Грозный проводил ещё до 1565 года, а опричнина привела только к разорению территории Русского государства и острому социально-экономическому кризису.

«Давая общую характеристику причинам и итогам опричнины, нужно иметь в виду, что нам очень сложно понять психологию людей, живших 500 лет назад в другой социально-экономической и духовной атмосфере», — заявил Сергей Перевезенцев.

По его словам, Иван Грозный является одной из величайших фигур отечественной истории, противоречивой, но заслуживающей огромного внимания.

«Оценивать опричнину вне исторического контекста некорректно. Сам царь в дальнейшем покаялся и молился за души казнённых им или по его приказу людей. И, конечно, нужно иметь в виду, что XVI—XVII века были эпохой ожидания Страшного суда по всей Европе. Для Запада — это эпоха жестоких религиозных войн. Говоря об Иване Грозном, не следует забывать о Варфоломеевской ночи, Генрихе VIII, Марии Кровавой, войне в Нидерландах. В каждом случае там тоже насчитываются многие тысячи жертв. Конечно, любое лишение жизни человека — это страшный грех. Но всё же следует признать, что происходившее при Иване Грозном на Руси несопоставимо по масштабам жертв с тем, что творилось в аналогичный период истории в Западной Европе», — подытожил Сергей Перевезенцев.

В каждом случае там тоже насчитываются многие тысячи жертв. Конечно, любое лишение жизни человека — это страшный грех. Но всё же следует признать, что происходившее при Иване Грозном на Руси несопоставимо по масштабам жертв с тем, что творилось в аналогичный период истории в Западной Европе», — подытожил Сергей Перевезенцев.

Другое,Жизнь после смерти,Игорь Курукин,Иван Грозный,МГУ,Госдума,

Опричнина-2023: почему ЧВК ведут Московское царство к Порухе и Смуте

Многие из тех, кто пристально изучает историю России, с неизбежностью приходят к выводу, что в своем развитии страна обречена ходить по замкнутому кругу, и что процессы и события, происходящие в последние десятилетия, заранее запрограммированы — еще во времена Ивана Грозного — и неотвратимы.

А события, происходящие на театре военных действий в последние месяцы, а особенно скандалы вокруг организации с загадочным статусом и с названием «ЧВК Вагнер» и ее фронтмена Евгения Пригожина (которого все почему-то называют «поваром Путина», хотя о его кулинарных способностях нет никаких данных), свидетельствуют о наступлении новой политической реальности, которую по аналогии с событиями XVI века можно было бы назвать «опричниной».

Изначально эта идея Ивана IV предполагала разделение Московского царства на огромную земщину и сравнительно небольшую опричнину и создание параллельного и жестко подчиненного царю опричного квази-государства с центром в Александровской слободе — в котором действовали не общие законы, а чрезвычайное положение, мобилизационная «целесообразность» и безнаказанность за преступления. (Занятно, что одна из границ между «двумя Россиями» проходила в самом центре Москвы — около Кремля, по улице Большой Никитской: с опричной стороны оказался нынешний журфак МГУ, бывшая Ленинская библиотека, памятники Достоевскому и князю Владимиру Киевскому, со стороны земщины — Институт стран Азии и Африки МГУ, улица Тверская, гостиница «Националь», Большой театр, Мавзолей и Лобное место.) «Кромешники» (так еще называли опричников), которых поначалу было около тысячи человек, могут считаться своеобразной «спецслужбой», личной гвардией царя — современные российские спецслужбы вполне могли бы вести отсчет своей истории не от ЧК и «Железного Феликса», не от Третьего отделения и Бенкендорфа, а именно от «государевых людей» «Тирана Васильевича».

Целью опричнины считается уничтожение альтернативных верховной власти «центров силы» — боярской аристократии, Избранной рады (неформального правительства), Новгорода и Пскова как торговых республик, религиозных вольнодумцев и даже церкви как относительно независимой структуры. Мотивация была примерно как у Путина в начале 2000-х — мол, надо подавить последнего удельного князя Владимира Старицкого и других бояр (ельцинских олигархов), которые плетут свои заговоры (вспомним дело Ходорковского), ликвидировать религиозные ереси (точнее, неудобных «вольнодумцев» — вспомним расправу над НТВ и свободной прессой), поймать и посадить на кол (или подвесить за ребро) сбежавшего в Литву князя Андрея Курбского (вспомним несколько волн эмиграции из РФ за последние 20 лет), а еще — раздвинуть границы Московского государства, пробить выход к морям (как сообщил Путин 7 декабря 2022 года, «Азовское море стало внутренним»).

Конечная цель опричнины может быть сформулирована не только на политическом, но и на околорелигиозном языке: строительство методами тоталитарной идеократии и теократии «государства-монастыря», «государства-секты», «Царства Небесного на Земле», а также подготовка к Страшному Суду: чтобы после смерти — точно в рай, а все остальные — «просто сдохнут»!

Опричнина действовала с 1564 года по 1571 год и при помощи террора привела к созданию централизованной государственности с самодержавной властью, имеющей не только сакральную легитимность, но еще и тайную миссию, которую верховные правители в каждую эпоху пытаются сформулировать оригинальным способом. Именно этот формат государства отличает Россию от иных стран — как Запада, так и Востока.

Именно этот формат государства отличает Россию от иных стран — как Запада, так и Востока.

Если у России и есть свой «особый путь» исторического развития, то он прежде всего — именно в опричнине и выросшей из нее самодержавной матрице власти. Такая модель предполагает диктаторскую концентрацию властных полномочий в одних руках и исключает любую «полиархию», т.е. ни парламент, ни правительство, ни церковь, ни армия, ни бояре-олигархи, ни «гражданское общество», ни представители верховной власти на местах, ни даже «ближний круг» верховного правителя, ни тем более оппозиция не могут считаться реальными участниками политического процесса и иметь хоть какую-нибудь политическую субъектность. Особая роль в таком устройстве отводится спецслужбам, а главными инструментами управления становятся террор и страх.

Разумеется, Российское государство не всегда идеально соответствовало подобной схеме — были «качели» между «опричной» моделью и попытками очеловечить и «демократизировать» государство (принятый Боярской думой 4 февраля 1610 года, но потом отброшенный конституционный проект Салтыкова, ограничивающий самодержавную власть и гарантировавший права подданных, Жалованная грамота дворянству 1785 года Екатерины II, реформы Александра I, отмена крепостного права в 1861 году и реформы Александра II, ленинский НЭП, хрущевская «оттепель», горбачевская «перестройка», ельцинская «демократизация», мечты сторонников Навального и других «хороших русских» о «прекрасной России будущего»), но именно авторитарное самодержавие чаще всего оказывалось искомым идеалом.

Часть историков считают опричнину Ивана Грозного необходимым явлением, позволившим России сохранить централизованное государственность и суверенитет, отстоять право на «независимое развитие» и модернизацию (Сергей Соловьев, Кавелин, Платонов, Покровский, Гитерманн, Виппер, Сталин, официальная историография сталинского времени, Бахрушин, митр. Иоанн (Снычев), Фроянов, Фурсов, Флоря, Дугин, основатели «Изборского клуба»). Часть историков напротив — называет опричнину причиной смут, бед, революций, гражданских войн, кровопролитий, отсталости и «исторического капкана», в который Россия периодически попадает (Карамзин, Костомаров, Ключевский, Иловайский, Георгий Вернадский, Веселовский, Зимин, Скрынников, Лев Гумилев, Янов, Володихин, Пивоваров, а также трагедия Лажечникова «Опричник» (1842) и одноименная опера Чайковского (1874), роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» (1861), вторая серия фильма Эйзенштейна «Иван Грозный» (1945), повесть-антиутопия Владимира Сорокина «День опричника» (2006)). Одни видят в опричнине бессмысленный, иррациональный, деструктивный, лишенный целеполагания кровавый террор, «антисистему» (по Гумилеву), антибытие и «нежить», другие напротив — усматривают в ней тайные, неочевидные, иногда сакральные и мистериальные смыслы.

Одни видят в опричнине бессмысленный, иррациональный, деструктивный, лишенный целеполагания кровавый террор, «антисистему» (по Гумилеву), антибытие и «нежить», другие напротив — усматривают в ней тайные, неочевидные, иногда сакральные и мистериальные смыслы.

Удивительно, но в современной исторической науке нет единого понимания — откуда взялась опричнина: одни историки считают, что она — наследие Орды, другие — что ее корни — в Османской империи, третьи — что была заимствована практика «параллельной иерархии» Ливонского ордена (или даже ордена Тамплиеров), четвертые — что это оригинальное «ноу-хау» Ивана Грозного.

В истории России опричнина и самодержавная модель государства ярко вспыхивали четыре раза: при Иване Грозном, при Петре I, при Сталине и при Путине.

И если в последнем случае самодержавие начало формироваться с первых месяцев путинского правления, то опричнина окончательно сложилась лишь летом-осенью 2022 года, когда на авансцену истории вышли «частные военные компании», формально в России запрещенные (ст. 359 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако вопрос привлечения бойцов может решаться при помощи статуса добровольца — соответствующие законопроекты уже рассматриваются в Госдуме). Впрочем, сама опричная модель прорастала незаметно и постепенно все эти годы: опричнина отличается от земщины примерно так же, как путинские олигархи отличаются от олигархов ельцинского призыва.

359 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако вопрос привлечения бойцов может решаться при помощи статуса добровольца — соответствующие законопроекты уже рассматриваются в Госдуме). Впрочем, сама опричная модель прорастала незаметно и постепенно все эти годы: опричнина отличается от земщины примерно так же, как путинские олигархи отличаются от олигархов ельцинского призыва.

Иногда кажется, что средневековая история настолько точно воспроизводится в современной политике и жизни, что харизматичный и даже артистичный Евгений Пригожин — это реинкарнация то ли Малюты Скуратова, то ли Афанасия Вяземского, то ли Алексея и Федора Басмановых, то ли Василия Грязного, то ли Генриха фон Штадена, написавшего после отъезда из Московии известную автобиографическую книгу об опричнине. Ну а ставшая всемирно знаменитой пригожинская кувалда — это что-то вроде метлы и собачьей головы, которые опричники возили с собой.

Вопрос о массовом применении в ходе боевых действий приватных армий или военных компаний встал после того, как регулярная российская армия не выполнила возлагавшиеся на нее задачи эффективного проведения блицкрига и «Киев за три дня». «Вагнер», «Союз добровольцев Донбасса», «Патриот», «Редут», пока безымянная «ЧВК» «Армена Горловского», по слухам — еще одна формируется в Беларуси, а также — несколько десятков «добровольческих батальонов» — в различных регионах РФ; сюда же можно причислить и части Росгвардии, подчиненные Кадырову.

«Вагнер», «Союз добровольцев Донбасса», «Патриот», «Редут», пока безымянная «ЧВК» «Армена Горловского», по слухам — еще одна формируется в Беларуси, а также — несколько десятков «добровольческих батальонов» — в различных регионах РФ; сюда же можно причислить и части Росгвардии, подчиненные Кадырову.

Разумеется, все эти «частные военные компании» или «частные армии» — никакие ни частные. Точнее, не совсем частные, ибо находятся на государственном довольстве. И если тот же «Вагнер» может показать кратковременную эффективность (например, при взятии Соледара и некоторых сел вокруг Бахмута), закидывая поле боя трупами зэков, то в долгосрочной перспективе подобное «ноу-хау» может иметь противоположный эффект, ибо целеполагание у них — вполне частное, вполне конкретное, вполне прагматичное. И это — никакая не «денацификация» и «демилитаризация», не борьба с «нацистами» и «наркоманами». И дело даже не в том, что окрестности Соледара и Краматорска привлекательны месторождениями сланцевого газа, а также известняками, соляными шахтами и залежами литиевых солей.

Надежда Кремля на перелом хода военных действий при помощи «ЧВК» пока остаются тщетными: несколько месяцев жестокой мясорубки за Бахмут и Соледар, один из которых даже не является райцентром, показали, что на фронте чудес не бывает. Даже если у тебя есть преимущество в огневой мощи, это еще не гарантирует военного результата.

Однако если в России вдруг существенно изменится политический расклад, а это становится всё вероятнее с каждым днем, то на первый план выйдут именно «опричники» и парамилитарные структуры — территориальная оборона в некоторых субъектах федерации и на «новых территориях» (о формировании которой Путин подписал Указ еще 19 октября 2022 года), разнообразные центры подготовки спецназа — на базе секций восточных единоборств (инициатива Сергея Кириенко и Юрия Трутнева), «новое казачество» и огромное количество аналогичных проектов.

В XVI веке создание опричнины привело к жесткому конфликту между земским и опричным войсками. Иван Грозный через семь лет формально упразднил опричнину (в ослабленном виде под названием «Двор» этот феномен продолжал существовать до конца его царства — благодаря дворянам — новому разросшемуся сословию), но механизм саморазрушения уже был запущен: любая опричнина заканчивается «порухой» и «смутой». В XXI веке этот узел истории завязывается буквально на наших глазах, но уже в новых масштабах. И дело даже не в откровенных выпадах тех или иных высокопоставленных «опричников» против «царских воевод», не в перетасовке генералов и главнокомандующих. Дело в утрате государством монополии на массовое легитимное насилие. Ну и в том, что, скажем, у мобилизованных и контрактников — одни цели и мотивации, у «добровольцев Донбасса» — другие, у «оркестрантов» — третьи, у «кадыровцев» — четвертые. И все они — как Лебедь, Рак и Щука, жестко конкурирующие за власть и собственность.

В XXI веке этот узел истории завязывается буквально на наших глазах, но уже в новых масштабах. И дело даже не в откровенных выпадах тех или иных высокопоставленных «опричников» против «царских воевод», не в перетасовке генералов и главнокомандующих. Дело в утрате государством монополии на массовое легитимное насилие. Ну и в том, что, скажем, у мобилизованных и контрактников — одни цели и мотивации, у «добровольцев Донбасса» — другие, у «оркестрантов» — третьи, у «кадыровцев» — четвертые. И все они — как Лебедь, Рак и Щука, жестко конкурирующие за власть и собственность.

Внутреннее противоречие опричнины заключается в том, что всегда ее введение мотивировалось борьбой царя (верховной власти) против «олигархов», олигархической модели государства и «многовластия». Но реально опричники производят передел власти и собственности и сами становятся альтернативным государством и альтернативной властью. Что, в свою очередь, ведет к кризису, разбалансировке и гибели государства, к хаосу, гражданским войнам, к «порухе» — глубокому экономическому кризису, вызванному большими военными расходами и разорением, к «смуте» — длительному социально-политическому кризису; в документах того времени употребляются еще такие слова: «безгосударное время», «московское разорение», «шаткая и беспутная година».

Российская история уже несколько раз, на очередных витках хронологической спирали, подтверждала, что эти «три сестры», три странницы вечных — Опричнина, Поруха и Смута — не ходят одна без другой. Возможно, они даже не сестры, а бабушка, мама и дочка, потому что одна порождает другую. И любой русский царь, российский император, советский генсек или постсоветский президент знает (или должен знать) об этой закономерности. Но каждый раз возникает искушение обмануть историю — рискнуть и сорвать банк! — но чтобы без последствий. Устроить «чрезвычайку», «порешать вопросы» руками «кромешников», а потом — распустить их по имениям или спалить на штурме какого-нибудь безнадежного Бахмута. (Кстати, одна из версий появления этого города связана с основанием Иваном Грозным в 1571 году посреди Дикого Поля, на границе Московского царства и Крымского ханства, Бахмутской сторожи.)

Но вернуть зэков-штурмовиков на зону — это всё равно что джина заманить обратно в кувшин. Или «духов русской революции» затолкать обратно в преисподнюю. Или героев «Холодного лета 53-го» вернуть в ГУЛАГ. Сейчас у современных «опричников» — своя «Ливонская война». И выживших ждет награда: участие в борьбе за олигархические активы, терзание «боярской» плоти. Ну или хотя бы поступление без экзаменов в МГУ и МГИМО, а потом — в депутаты или даже в министры. А, собственно, почему бы и не в министры?

Или «духов русской революции» затолкать обратно в преисподнюю. Или героев «Холодного лета 53-го» вернуть в ГУЛАГ. Сейчас у современных «опричников» — своя «Ливонская война». И выживших ждет награда: участие в борьбе за олигархические активы, терзание «боярской» плоти. Ну или хотя бы поступление без экзаменов в МГУ и МГИМО, а потом — в депутаты или даже в министры. А, собственно, почему бы и не в министры?

В общем, грандиозный кремлевский эксперимент по управлению Большим Хаосом — с перспективой построения «Царства Божьего» в пределах постсоветского пространства — входит в активную фазу. И есть подозрение, что с территории Украины он очень скоро и почти молниеносно перекинется — но не в Польшу, Молдову, Литву, Эстонию, Германию, США, как хотелось бы экспериментаторам, а на территорию самой России.

Впрочем, вряд ли кто-нибудь в Украине не обрадуется этому обстоятельству…

Оригинал – Обозреватель

Подписывайтесь на Телеграм-канал Регион. Эксперт — https://t.me/regionexpert

Эксперт — https://t.me/regionexpert

Поддержите независимый регионалистский портал — www.patreon.com/regionexpert

Crypto — 199mm5dMHKPRHPNUBJoixTnKWzgK9VFuAS

Другие статьи автора:

Метки: МоскваУкраина

МВД МВД

Прототипом внутренних войск были воинские гарнизоны времен Ивана Грозного. На соборе 1550 г. молодой царь открыто высказал свои враждебные чувства к боярам, чей режим во время его несовершеннолетия был вреден для него самого и губителен для государства. В том же году он сделал первые шаги в политике, направленной на слом влияния крупной знати.

Природная злоба Ивана вырвалась наружу, когда была снята спасительная сдержанность. Помимо своих самодержавных инстинктов, Иван был убежден, что власть бояр, согласующаяся с его властью или ограничивающая ее, означает политическую неразбериху, социальную анархию и гражданскую войну; и что самодержавие было единственной основой порядка.

В 1560 году умерла жена Ивана Анастасия, и после ее смерти в нем произошла большая перемена. Он стал подозревать всех, удалил своих мудрых советников Сильвестра и Адашева, первого сослал в монастырь на Белом море, многих друзей обезглавил и вообще считал бояр врагами и предателями.

Он стал подозревать всех, удалил своих мудрых советников Сильвестра и Адашева, первого сослал в монастырь на Белом море, многих друзей обезглавил и вообще считал бояр врагами и предателями.

Он уехал из Москвы и поселился в селе Александровске, маленьком местечке, расположенном в густом лесу. Здесь он жил в окружении своих опричников, грубой телохранительницы из тысячи человек, которой командовал Малюта Скуратов, избранной из мелкой знати, но совершенно ему преданной. Они образовали его двор и позволили себе безудержную вольность, убивая и грабя, кого хотели, под предлогом наказания врагов царя.

Политическая полиция называлась опричниками, а термин опричнина относился и позднее к тайной полицейской организации, к соответствующему периоду русской истории и к территории, на которой в этот период царь правил непосредственно и на которой действовали его опричники. Слово опричники образовано от предлога богатый, вне, исключенный из, исключенный из всякого закона. Знаком опричников была собачья голова; а метла, вьющаяся по обеим сторонам их седла, была эмблемой качеств, необходимых для «выметания измены».

Наконец Иван изобрел любопытное решение политической проблемы и в 1564 году приступил к осуществлению своего замысла. Его решением стала пресловутая опричнина. Мало кто в то время понял его идею; он старательно воздерживался от объяснения; он наделил его такой тайной, что это казалось непонятным; и он исполнил это с такой гротескной мизансценой, что история до недавнего времени считала это диким капризом безответственного сумасшедшего на троне. Но, как бы ни судили о ее мудрости, к опричнине нужно относиться серьезно, как к обдуманному и тщательно продуманному средству приспособления администрации к притязаниям самодержавия.

План состоял в разделении управления империей на две части и учреждении нового Двора, отличного от старого Московского Двора. Новое учреждение называлось опричниной или «Отдельным учреждением», в котором председательствовал царь, а те, кто служил в нем, были опричниками. Вначале для его содержания были выделены большие участки территории к юго-западу, северо-востоку и северу от Москвы, а в течение последующих шести-семи лет в его сферу постоянно включались новые районы, пока он не охватил большую часть центральных провинций.

Остальная часть империи оставалась при старом строе, управлялась Боярской думой и выделялась как Земщина. Географически земли, предназначенные для опричнины, клином входили с севера на юг в земли земщины, включавшей в себя все пограничные губернии на западе, юге и востоке. В центральных губерниях земли двух сфер переплетались между собой, а сама Москва была разделена.

Такой раздел территории между государем и боярским советом напоминает нам о разделе Римской империи на сенаторские и императорские провинции. Но цель и принцип были совершенно другими. В то время как Август передал Сенату более центральные и тихоокеанские земли и присвоил себе все те, которые подвергались опасности, Иван поступил как раз наоборот. Следует также отметить, что все главные пути сообщения от Москвы к границам с лежащими на них городами были включены в территорию опричнины, которая, таким образом, контролировала пошлины.

Всякий раз, когда опричнина захватывала земли, будь то аллодиальные или феодальные, собственники были изгнаны с корнем, если только они сами не были зачислены в опричнину. Таким образом, потомки удельных князей, которые были самыми грозными членами оппозиции, были оторваны от мест, где они имели власть и влияние, и перемещены в отдаленные области в качестве простых служащих; а те, кто до сих пор «служили» этим князьям как их сеньоры, стали непосредственными слугами царя.

Таким образом, потомки удельных князей, которые были самыми грозными членами оппозиции, были оторваны от мест, где они имели власть и влияние, и перемещены в отдаленные области в качестве простых служащих; а те, кто до сих пор «служили» этим князьям как их сеньоры, стали непосредственными слугами царя.

Таким образом, древняя местная аристократия получила сокрушительный удар; и лишь немногие, сумевшие убедить царя в своей безвредности, как, например, князь Мстиславский, или примкнувшие к опричнине, как князья Шуйский и Трубецкой, удержали свои позиции. Такие исключения не изменили общего результата, что люди простого боярского происхождения теперь унаследовали влияние тех, кто основывал свои политические притязания на своем княжеском происхождении.

Таким образом, Иван более широко достиг цели, которую он предвидел в меру 1550 г., создания класса служащих, полностью зависящих от него самого и лишенных традиционных прав и положения, которые составляли силу аристократического сопротивления. Проведение этой политики, связанное с повсеместными, быстрыми и насильственными переменами собственности, вызвало общий подъем общества, громадно усилив беспорядок и запутанность и без того сложных и запутанных отношений между собственниками и крестьянами.

Проведение этой политики, связанное с повсеместными, быстрыми и насильственными переменами собственности, вызвало общий подъем общества, громадно усилив беспорядок и запутанность и без того сложных и запутанных отношений между собственниками и крестьянами.

Иван вел любопытную жизнь. Триста своих опричников он переодел в монахи и жил среди них в почти монашеском аскетизме, нарушаемом дикими охотничьими экспедициями и еще более дикими пиршествами и пиршествами. Время от времени на него нападало безумие кровопролития, и он приказывал целый ряд казней и пыток. Так, в 1570 году он отправился в Новгород, где, как ему сказали, против него был заговор, и приказал своим опричникам разрушить монастыри и боярские дома, а горожан умертвить несколько тысяч.

Иван получил прозвище «Грозный», имя, которое он вполне заслужил. Жестокие опричники, группа беспутных придворных, не колебались ни перед чем, пока сохраняли благосклонность царя. В 1572 г. опричнина перестала носить это особое название и стала просто Судом. Смерть Ивана Грозного (1584 г.) избавила Россию от кошмара произвола, но открыла период смут и междоусобиц, длившийся тридцать лет.

Смерть Ивана Грозного (1584 г.) избавила Россию от кошмара произвола, но открыла период смут и междоусобиц, длившийся тридцать лет.

Стрельцы произошли от опричников Ивана Грозного: превратились в своего рода наследственное ополчение, воевали за Москву по вызову, а взамен им разрешалось проживать без податей, торговать, содержать лавки, мельницы и заниматься различными ремеслами. Их коменданты пытались сделать из них крепостных. Когда некоторые жаловались, что полковник одного полка удерживает половину жалованья, Языков, начальник комендантов, приказал выпороть этих просителей, чтобы приучить их не жаловаться на начальствующих над ними.

За три дня до смерти Феодора II они обвинили Грибоедова в вымогательстве, жестокости, удержании жалованья и принуждении к строительству дома даже в пасхальную неделю. Эта жалоба дошла до Долгорукого: он приказал выпороть посыльного, но, когда того уводили, он крикнул своим товарищам: «Братцы, я только повиновался вашему приказу», после чего они напали на охранника и отпустили его. Жалобы стали всеобщими: это был практически бунт вооруженных граждан, которого правительство должно было опасаться. На данный момент это уступило. Грибоедов был отправлен в Сибирь, но уже через сутки восстановлен в должности.

Жалобы стали всеобщими: это был практически бунт вооруженных граждан, которого правительство должно было опасаться. На данный момент это уступило. Грибоедов был отправлен в Сибирь, но уже через сутки восстановлен в должности.

Стрельцы встревожились. По смерти Феодора они между собою присягали на верность Петру. Софья и ее советники заинтриговали и раскололи стрельцов. Один полк под Сухаревым остался верен тайной присяге, Петру, Нарышкиным и Матвиевым: другие потребовали и получили своих полковников, которых высекли Грибоедова кнутом, у других розгами их имущество было конфисковано, а требования стрельцов уплачены . Сухарев полк отвез Петра и его мать в Троицкий монастырь для безопасности, и именно в память об этом действии была построена Башня.

Петр желал доказательств связи Софьи с недовольством среди стрельцов и народа; в этом он, несмотря на всю свою энергию и жестокость, потерпел неудачу. Петр по возвращении возобновил расследование, и под его наблюдением было проведено четырнадцать пыточных камер в Преображенском слободе. Огню никогда не давали догореть, а решетки, на которых сжигались его жертвы, не остывали ни днем, ни ночью. Самое компрометирующее письмо Софьи стрельцам принято считать подложным документом, составленным из бессвязных обрывков информации, вырванных из обезумевших тварей в пыточной.

Огню никогда не давали догореть, а решетки, на которых сжигались его жертвы, не остывали ни днем, ни ночью. Самое компрометирующее письмо Софьи стрельцам принято считать подложным документом, составленным из бессвязных обрывков информации, вырванных из обезумевших тварей в пыточной.

В то время как пятнадцать ударов кнутом приравнивались к смертной казни, один из стрельцов был подвергнут пытке семь раз и получил всего девяносто девять ударов, но ни в чем не сознался. Корпатков, не выдержав пыток, покончил с собой. Других стрельцов без всяких обвинений посадили в страпоны, пороли и сожгли; жены, сестры и родственницы стрельцов подверглись пыткам; как и дамы и швеи, прислуживавшие Софии. Доказательств по-прежнему не поступало.

Тогда и сама Софья была подвергнута пытке, а Петр выполнял работу палача. Она никогда не колебалась, отрицая всякую связь с движением. Ее младшую сестру, Марфу, тогда в свою очередь повесили, и все, что можно было узнать о ней, это то, что она известила свою сестру Софью о возвращении стрельцов в Москву и их желании видеть восстановление ее правления. Петр неустанно посещал застенки и, как говорят, чертовски наслаждался муками, причиняемыми его собственными жестокостями его родственникам, но когда ему не удалось получить доказательств, он решил наказать всех без разбора.

Петр неустанно посещал застенки и, как говорят, чертовски наслаждался муками, причиняемыми его собственными жестокостями его родственникам, но когда ему не удалось получить доказательств, он решил наказать всех без разбора.

Расстрелы стрельцов, как и жертв Ивана Грозного, были массовыми. Пятеро были обезглавлены прямо у застенка самим царем Петром; придворным его телохранителям он приказал сделать то же самое, полагая, что они, несомненно, получат удовольствие от пролития крови так же, как и он. Только двое иностранцев отказались подчиниться этому приказу. Около 200 стрельцов были распяты, посажены на кол или повешены перед окнами Софии в Ново-Девичьем монастыре; но большинство казнено на Большой площади под стеной Кремля, начиная с 30 сентября 169 г.8.

В некоторых случаях в качестве блока использовалось дерево; жертвы выстраивались рядами вдоль нее, и люди из новой гвардии Петра отрубали им головы. Другие были повешены; еще в 1727 г. головы, насаженные на пики, стояли вокруг Лобнсе Место. В январе 1699 г. последовали новые расследования, новые пытки, новые казни, а затем и решенное истребление стрельцов. Был перерыв с 1699 по 1704 год, когда Петр потребовал, чтобы оставшиеся стрельцы помогали в войнах против шведов и других, но после восстания в Астрахани казни возобновились. Отставшие и дезертировавшие из корпуса, их родственники и примкнувшие к ним помещались под баню, их нельзя было брать на работу никем; никто не мог дать им еду, кров или помощь. Они бесславно погибли. Так Петр истребил старое московское ополчение.

В январе 1699 г. последовали новые расследования, новые пытки, новые казни, а затем и решенное истребление стрельцов. Был перерыв с 1699 по 1704 год, когда Петр потребовал, чтобы оставшиеся стрельцы помогали в войнах против шведов и других, но после восстания в Астрахани казни возобновились. Отставшие и дезертировавшие из корпуса, их родственники и примкнувшие к ним помещались под баню, их нельзя было брать на работу никем; никто не мог дать им еду, кров или помощь. Они бесславно погибли. Так Петр истребил старое московское ополчение.

При Петре I «жилые элементы» стали именоваться гарнизонами. Табелем на 19 февраля 1711 г. организация предоставила 43 пехотных полка гарнизона, к которым позже добавились и драгунские полки. В 1764 г. произошло переформирование гарнизонных полков в пограничные и внутренние батальоны.

До начала XIX века в Российском государстве функции внутренних войск вместе с полицией выполняли казачьи полки и губернские дружины. В январе 1811 г. местное военное командование, ответственное за «охрану мира и спокойствия в стране», было выведено из ведения гражданских властей и передано Министерству обороны. Общепринятой датой зарождения внутренних войск было 27 марта, когда указом императора Александра I были учреждены губернские роты и бригады, перебазированные в губернскую столицу, и были сформированы воинские батальоны внутреннего острога, ставшего одним из важнейших части системы безопасности государства.

местное военное командование, ответственное за «охрану мира и спокойствия в стране», было выведено из ведения гражданских властей и передано Министерству обороны. Общепринятой датой зарождения внутренних войск было 27 марта, когда указом императора Александра I были учреждены губернские роты и бригады, перебазированные в губернскую столицу, и были сформированы воинские батальоны внутреннего острога, ставшего одним из важнейших части системы безопасности государства.

«Положение о внутренней страже» определяет ее задачи: содействие органам власти в исполнении законов и приговоров судов, поимке и уничтожении разбойников, разгоне запрещенных законом собраний, охране порядка на ярмарках, аукционах, народных и религиозных праздниках, слежка за преступниками, казна, ведение спасения от пожаров, разливов рек и т. п. С 1811 по 1828 г. возглавлял внутреннюю стражу генерал-адъютант граф Е. Ф. Комаровский (1769 — 1843). Воины Внутренней гвардии принимали участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1854-1855 годов, когда ряды ополчения пополнили 17,5 тысяч солдат гвардии.