Духовная реформа Петра I – Музей Фелицына

Духовная реформа Петра I

Музей Фелицына > Наука > Духовная реформа Петра I

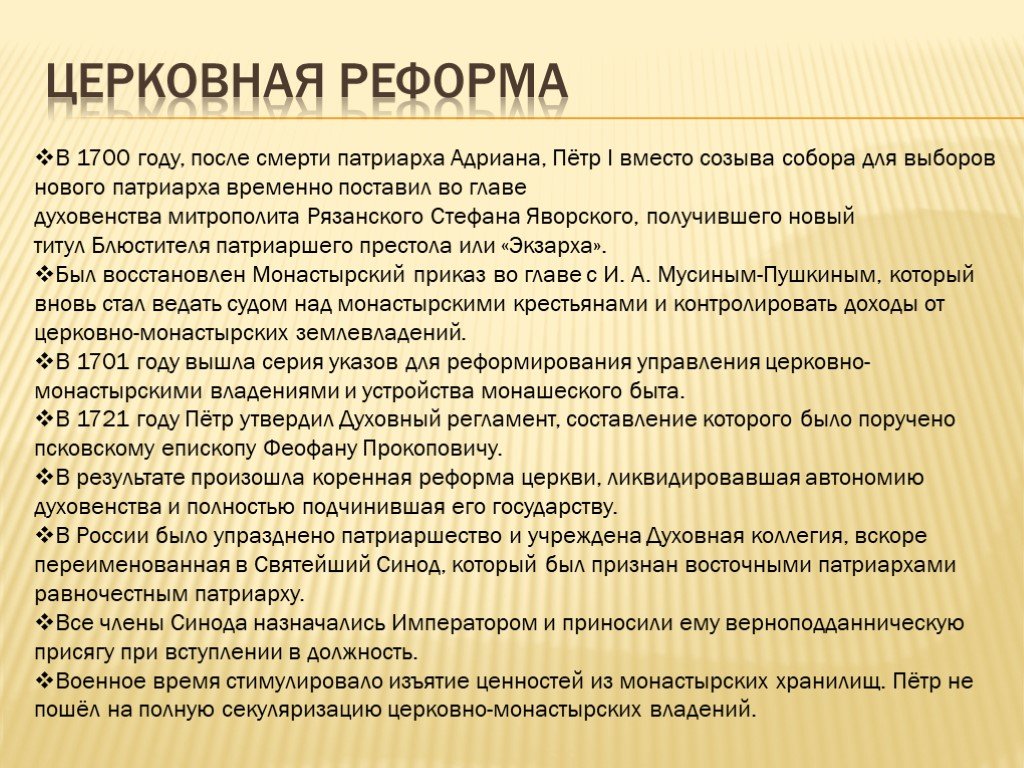

Церковная реформа — комплекс мер, проведенный Петром I в период 1701-1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и усиления контроля над её административными и финансовыми вопросами. Одним из главнейших преобразований стала фактическая ликвидация должности Патриарха и утверждение 25 января 1721 года нового высшего церковного органа — Святейшего правительствующего Синода, или Духовной Коллегии.

Причины и предпосылки реформы

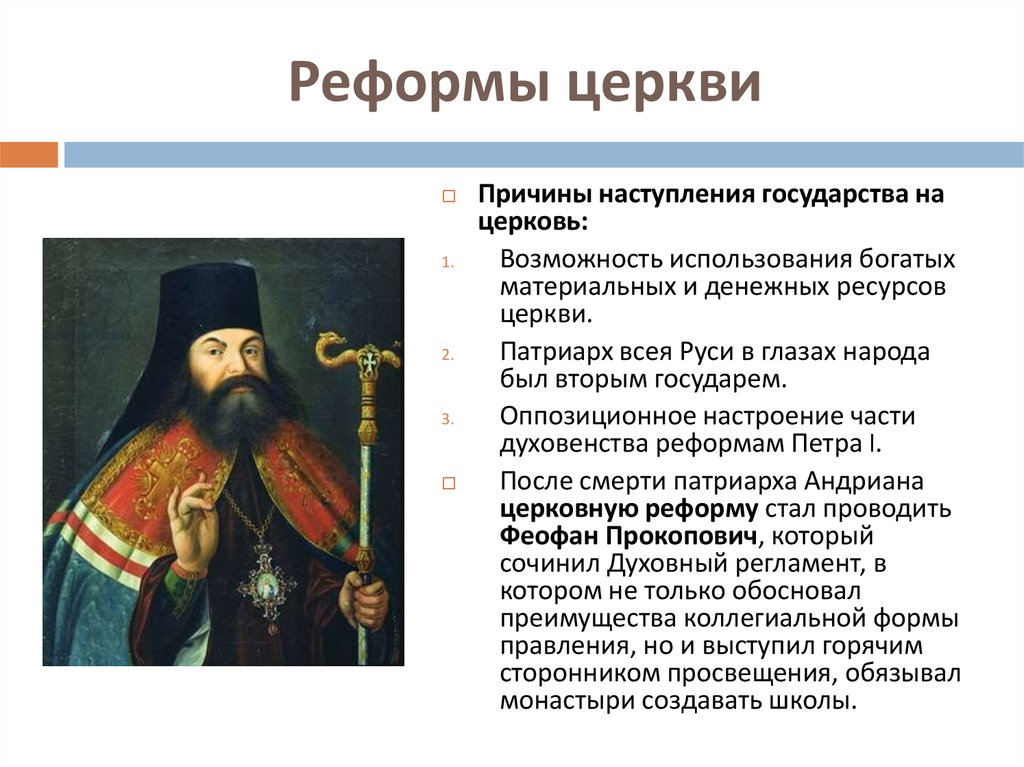

Духовенство не одобряло проводимых Петром I реформ — многие монахи считали царя антихристом, о чем не боялись говорить вслух и даже раздавали рукописные листовки в городах и деревнях.

Чрезмерный авторитет церкви — Патриарх имел не меньшую чем сам Петр I возможность влиять на обычных людей, это не вписывалось в абсолютистскую модель государства, где император — единственный полноправный властитель.

Экономическая независимость церкви — многочисленные войны и развитие промышленности требовали все больше финансовых и человеческих ресурсов, часть из которых находилась во владении монастырей и церквей неподотчетных государству.

Цели и задачи

Ликвидация экономической и административной автономии — подробная ревизия имущества, с последующей секуляризацией, внедрение должностей назначаемых государственным аппаратом, а также четкое регламентирование финансовых потоков и обязанностей возлагаемых на церковь.

Снижение численности духовенства — определение необходимого количества церковников и монахов исходя из числа обслуживаемых граждан, ограничение «странствующих» священников и запрет на строительство монастырей.

Борьба с нищенством — царь был категорическим противником стихийного нищенства, считал что только «блаженным» и откровенным инвалидам может быть позволено жить на подаяние.

В 1700 году – назначение «Блюстителя и управителя Патриаршего Престола».

24 января 1701 секуляризация (изъятие в государственный оборот) церковных и монастырских крестьян и земель. Ликвидация финансовой автономии церкви. Увеличение эффективности использования земель и налоговых поступлений в государственную казну. Церковные крестьяне и земли были переданы в управление к восстановленному Монастырскому приказу, доходы перечислялись в казну из которой по строго установленным штатам выплачивались оклады прежним владельцам (монастырям и церквям).

30 декабря 1701 года – уменьшение числа монахов и запрет на строительство новых монастырей.

Суть и значение церковной реформы Петра I

Основная суть предпринимаемых Петром I церковных преобразований заключалась ликвидации автономии и встраивании института церкви в государственный аппарат, со всеми сопутствующими характеристиками — ведение отчетности, ограниченное число персонала и т.

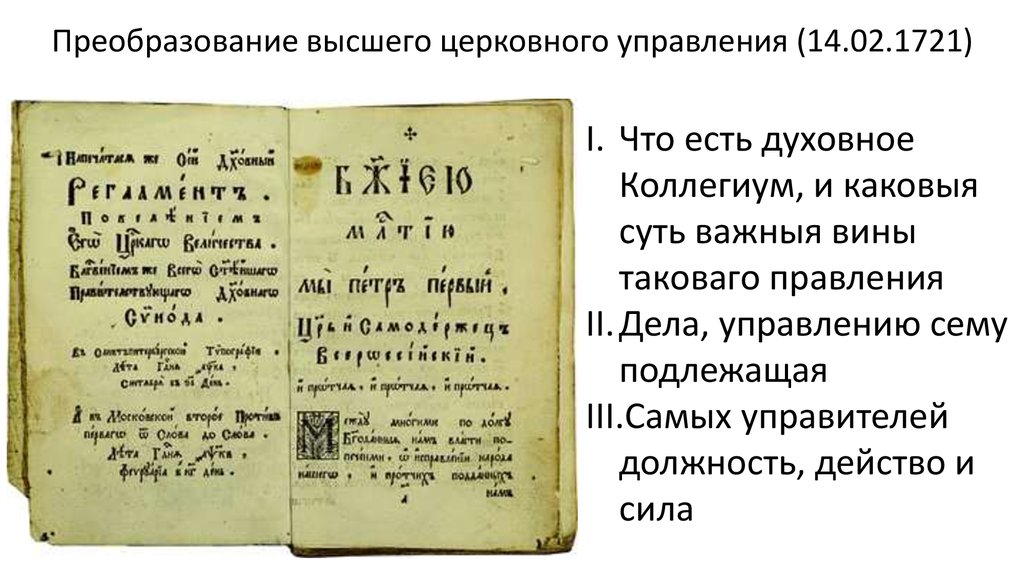

Создание Духовной Коллегии, или Святейшего Синода

Административное значение реформы церковного управления в общем ключе политики Петра I — централизация власти в руках монарха, становление церкви на службу царя (а после — императора) и государства.

Экономическое значение — оптимизация человеческих и финансовых ресурсов, повышение эффективности налогообложения и использования имущества ранее полностью подконтрольного церкви

Сословное значение — снижение влиятельности сословия духовенства.

Итоги и результаты реформы Церкви

Фактически была ликвидирована должность Патриарха;

Церковь начала терять финансовую и административную автономию;

Снижено количество монахов и монастырей;

Увеличено число налогов, поступающих в казну;

Стали производиться рекрутские наборы из церковных крестьян.

Примечания.

П.Н. Милюков. “Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и

реформа Петра Великого”, “Очерки по истории русской

культуры”. , М.2017

, М.2017

Погодин М.П. «Петр Великий»., СПб., 2011

Соловьев С.М. «История России с древнейших времен по конец XIX в.», М., 2006

Ерёменко А.Г.

Заведующий отделом истории,

этнографии и природы

Церковная реформа Петра 1 – кратко о ходе, задачах, целях и итоге

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 899.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 899.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Александровой Екатериной Валерьевной.

Опыт работы учителем истории и обществознания — 11 лет.

Церковная реформа Петра I

С 1701 по 1722 годы Петр Великий пытался снизить авторитет Церкви и установить контроль над ее административно-финансовой деятельностью. Предпосылками к этому стал протест Церкви против происходящих в стране изменений, называя царя антихристом. Имея огромный авторитет, сравнимый с авторитетом и полнотой власти самого Петра, Патриарх Московский и Всея Руси был главным политическим конкурентом российского царя-реформатора.

Предпосылками к этому стал протест Церкви против происходящих в стране изменений, называя царя антихристом. Имея огромный авторитет, сравнимый с авторитетом и полнотой власти самого Петра, Патриарх Московский и Всея Руси был главным политическим конкурентом российского царя-реформатора.

Перед царем стояли задачи ликвидировать экономическую и административную автономии Церкви и снизить численность духовенства.

Таблица “Суть проводимых реформ”

События | Год | Цели | Содержание |

Назначение «Блюстителя и управителя Патриаршего Престола» | 1700 | Заменить избрание Патриарха Церковью императорским назначением | Петром лично был назначен новый Патриарх |

Секуляризация крестьян и земель | 1701 | Ликвидация финансовой автономии Церкви | Церковные крестьяне и земли переданы в управление Государству. |

Монашеские запреты | 1701 | Уменьшить количество священнослужителей | Нельзя строить новые монастыри и проведение переписи монахов |

Контроль Сената над Церковью | 1711 | Ограничение административной свободы Церкви | Создание Сената и передача в его управление церковных дел |

Указ об ограничении числа священнослужителей | 1716 | Повышение эффективности распределения человеческих ресурсов | Служители прикрепляются к определенному приходу, им запрещено странствовать |

Подготовительный этап упразднения Патриаршества | 1717-1720 | Получить всю полноту власти в империи | Разработка проекта учреждения Духовной Коллегии |

25 января 1721 года является датой окончательной победы императора над патриархом, когда патриаршество было упразднено.

Актуальность темы была не только при Петре, но также и при большевиках, когда упразднялась не только церковная власть, но и сама структура и организация Церкви.

Рис. 3. Здание 12 коллегий.Духовная Коллегия имела и другое название – Правительствующий Синод. На должность обер-прокурора Синода назначался светский чиновник, а не духовное лицо.

Как следствие, реформа Церкви Петра Великого имела свои плюсы и минусы. Так, Петр открыл для себя возможность вести страну к европеизации, однако в случаях, если этой властью начать злоупотреблять, в руках другого человека Россия могла оказаться в деспотическом режиме. Тем не менее, последствиями являются снижение роли церкви в жизни общества, сокращение ее финансовой независимости и количества слуг Господа.

Постепенно все учреждения начали сосредотачиваться вокруг Санкт-Петербурга, в том числе и церковные. За деятельностью Синода велось наблюдение фискальными службами.

Петром были также введены церковные школы. По его замыслу, каждый епископ обязан был иметь дома или при доме школу для детей и давать начальное образование.

По его замыслу, каждый епископ обязан был иметь дома или при доме школу для детей и давать начальное образование.

Итоги реформы

- Упразднена должность Патриарха;

- Увеличены налоги;

- Ведутся рекрутские наборы из церковных крестьян;

- Снижено число монахов и монастырей;

- Церковь зависима от императора.

Что мы узнали?

Петр Великий сосредоточил в своих руках все ветви власти и имел неограниченную власть, установив в России абсолютизм.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 899.

А какая ваша оценка?

Восточное православие | Определение, происхождение, история и факты

Иисус Христос: мозаика

Посмотреть все медиа

- Ключевые люди:

- Иннокентий IV Михаил VIII Палеолог Евтихия Деметриус Сидонес Исидор Киевский

- Похожие темы:

- патриарх Богородица Православная Церковь Албании Христотокос Православная Церковь Константинополя

Просмотреть весь связанный контент →

Последние новости

1 апреля 2023 г. , 17:26 по восточноевропейскому времени (AP)

, 17:26 по восточноевропейскому времени (AP)

Украинский суд поместил православного лидера под домашний арест

Киевский суд постановил отправить под домашний арест ведущего священника домашний арест

Восточное православие , официальное название Православная католическая церковь , одна из трех основных доктринальных и юрисдикционных групп христианства. Он характеризуется своей преемственностью с апостольской церковью, ее литургией и ее территориальными церквями. Его приверженцы живут в основном на Балканах, Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР.

Природа и значение

Восточное Православие – это большая группа христиан, которые следуют вере и практикам, определенным первыми семью Вселенскими соборами. Слово ортодоксальный («право верующий») традиционно использовалось в грекоязычном христианском мире для обозначения общин или отдельных лиц, сохранивших истинную веру (как это определено этими соборами), в отличие от тех, кто был объявлен еретиком. Официальное обозначение церкви в восточно-православных литургических или канонических текстах — «Православная католическая церковь». Однако из-за исторических связей восточного православия с Восточной Римской империей и Византией (Константинополем) в английском употреблении оно упоминается как «Восточная» или «Греческая православная» церковь. Эти термины иногда вводят в заблуждение, особенно когда они применяются к русским или славянским церквям и к православным общинам в Западной Европе и Америке.

Официальное обозначение церкви в восточно-православных литургических или канонических текстах — «Православная католическая церковь». Однако из-за исторических связей восточного православия с Восточной Римской империей и Византией (Константинополем) в английском употреблении оно упоминается как «Восточная» или «Греческая православная» церковь. Эти термины иногда вводят в заблуждение, особенно когда они применяются к русским или славянским церквям и к православным общинам в Западной Европе и Америке.

Следует также отметить, что Восточная Православная Церковь представляет собой отдельную традицию от церквей так называемой Восточной Православной Общины, в которую теперь входят Армянская Апостольская Церковь, Эфиопская Православная Церковь Теваэдо, Эритрейская Православная Церковь Теваэдо, Коптская Православная Церковь. Церковь, Сирийский православный патриархат Антиохии и всего Востока и Маланкарская православная церковь Индии. Со времени Халкидонского собора 451 г. до конца 20 века восточные православные церкви не общались с Римско-католической церковью, а затем с Восточной православной церковью из-за предполагаемой разницы в доктринах относительно божественной и человеческой природы Иисуса. . Это изменилось в 1950-х годов, когда обе церкви самостоятельно начали диалог с восточными православными церквями и разрешили многие древние христологические споры.

. Это изменилось в 1950-х годов, когда обе церкви самостоятельно начали диалог с восточными православными церквями и разрешили многие древние христологические споры.

Культурный контекст

Раскол 1054 года между церквами Востока и Запада стал кульминацией постепенного процесса отчуждения, начавшегося в первые века христианской эры и продолжавшегося в средние века. Лингвистические и культурные различия, а также политические события способствовали отчуждению. С 4 по 11 век Константинополь (ныне Стамбул), центр восточного христианства, был также столицей Восточной Римской, или Византийской, империи, а Рим после нашествий варваров попал под влияние Священной Римской империи. Империя Запада, политический соперник. На Западе богословие осталось под влиянием св. Августина Гиппопотамского (354–430), а на Востоке вероучение формировалось греческими отцами. Богословские разногласия могли бы быть улажены, если бы в этих двух областях одновременно не развивались разные концепции церковной власти. Рост римского первенства, основанный на представлении об апостольском происхождении церкви Рима, был несовместим с восточным представлением о том, что значение некоторых поместных церквей — Римской, Александрийской, Антиохийской, а затем и Константинопольской — может быть определено только по их количественному и политическому значению. Для Востока высшим авторитетом в разрешении доктринальных споров был Вселенский собор.

Рост римского первенства, основанный на представлении об апостольском происхождении церкви Рима, был несовместим с восточным представлением о том, что значение некоторых поместных церквей — Римской, Александрийской, Антиохийской, а затем и Константинопольской — может быть определено только по их количественному и политическому значению. Для Востока высшим авторитетом в разрешении доктринальных споров был Вселенский собор.

Во время раскола 1054 года между Римом и Константинополем членство в Восточной Православной Церкви было распространено на Ближнем Востоке, Балканах и в России с центром в Константинополе, который также назывался «Новым Римом». Превратности истории сильно изменили внутреннюю структуру Восточной Православной Церкви, но и сегодня основная масса ее членов проживает в одних и тех же географических районах. Однако миссионерская экспансия в Азию и эмиграция на Запад помогли сохранить значение Православия во всем мире.

Норма церковной организации

Православная церковь – это содружество «автокефальных» церквей (канонически и административно независимых), титульное или почетное первенство которому принадлежит Вселенскому Константинопольскому патриарху.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Существуют также «автономные» церкви (сохраняющие символическую каноническую зависимость от материнского престола) на Крите, в Финляндии и Японии. Первые девять автокефальных церквей возглавляются «патриархами», остальные — архиепископами или митрополитами. Эти титулы строго почетные.

Порядок старшинства, в котором перечислены автокефальные церкви, не отражает их фактического влияния или численного значения. Константинопольский, Александрийский и Антиохийский патриархаты, например, представляют лишь тени своей былой славы. Тем не менее сохраняется консенсус в отношении того, что первенство чести Константинополя, признаваемое древними канонами, поскольку он был столицей древней империи, должно оставаться символом и инструментом церковного единства и сотрудничества. Таким образом, современные всеправославные конференции были созваны вселенским патриархом Константинополя. Некоторые из автокефальных церквей де-факто являются национальными церквями, причем русская церковь является самой крупной. Однако не национальный критерий, а территориальный принцип является нормой организации Православной церкви.

Тем не менее сохраняется консенсус в отношении того, что первенство чести Константинополя, признаваемое древними канонами, поскольку он был столицей древней империи, должно оставаться символом и инструментом церковного единства и сотрудничества. Таким образом, современные всеправославные конференции были созваны вселенским патриархом Константинополя. Некоторые из автокефальных церквей де-факто являются национальными церквями, причем русская церковь является самой крупной. Однако не национальный критерий, а территориальный принцип является нормой организации Православной церкви.

После русской революции в православной церкви было много беспорядков и административных конфликтов. В Западной Европе и, в частности, в Америке были созданы пересекающиеся юрисдикции, а политические страсти привели к формированию церковных организаций без четкого канонического статуса. Хотя создание автокефальной Православной Церкви в Америке (1970 г.) Московским патриархом вызвало споры, заявленной целью было восстановление нормального территориального единства в Западном полушарии. В октябре 2018 года Русская Православная Церковь разорвала связи с Вселенским Константинопольским Патриархатом после того, как последний утвердил независимость автокефальной церкви Украины; Вселенский патриарх Варфоломей I официально признал независимость Православной церкви Украины от Русской православной церкви в январе 2019 года..

В октябре 2018 года Русская Православная Церковь разорвала связи с Вселенским Константинопольским Патриархатом после того, как последний утвердил независимость автокефальной церкви Украины; Вселенский патриарх Варфоломей I официально признал независимость Православной церкви Украины от Русской православной церкви в январе 2019 года..

Русская Церковь (1448-1800)

Введение | История | Доктрина

Происхождение Московского патриаршества |

Взаимоотношения патриарха и царя

Реформы Петра Великого (годы правления 1682-1725)

Возникновение Московского Патриархата

На Флорентийском соборе греческий «митрополит Киевский и всея

России», Исидор, был одним из главных архитекторов Союза. Имея

подписал указ, вернулся в Москву в 1441 г. как римский кардинал, но

был отвергнут как церковью, так и государством, арестован, а затем допущен

бежать в Литву. В 1448 г. после долгих колебаний русские получили

новый примас Йонас, избранный их собственными епископами. Их церковь стала

автокефальный, административно независимый под «митрополитом всея

России», проживающих в Москве. На территориях, контролируемых Польшей, Римом (в

1458) назначил другого «митрополита Киевского и всея Руси».

тенденции к отделению от Москвы, существовавшие на Украине

со времен монгольского нашествия и которых поддерживали короли Польши

таким образом получил официальную санкцию. Однако в 1470 году этот митрополит нарушил

союз с латинянами и вновь вошел – номинально – в юрисдикцию

Константинополь, к тому времени находившийся под контролем Турции. После этого судьба

две церкви «всея Руси» стали совершенно отчетливыми. Митрополия г.

Киев развивался под контролем римско-католической Польши. Жесткий прессинг

польских королей, большинство его епископов против воли

большинство их паствы, в конце концов, приняли союз с Римом в

Брест-Литовск (1596). Однако в 1620 г. православная иерархия была

был восстановлен, и был избран румынский дворянин Петер Могила.

Их церковь стала

автокефальный, административно независимый под «митрополитом всея

России», проживающих в Москве. На территориях, контролируемых Польшей, Римом (в

1458) назначил другого «митрополита Киевского и всея Руси».

тенденции к отделению от Москвы, существовавшие на Украине

со времен монгольского нашествия и которых поддерживали короли Польши

таким образом получил официальную санкцию. Однако в 1470 году этот митрополит нарушил

союз с латинянами и вновь вошел – номинально – в юрисдикцию

Константинополь, к тому времени находившийся под контролем Турции. После этого судьба

две церкви «всея Руси» стали совершенно отчетливыми. Митрополия г.

Киев развивался под контролем римско-католической Польши. Жесткий прессинг

польских королей, большинство его епископов против воли

большинство их паствы, в конце концов, приняли союз с Римом в

Брест-Литовск (1596). Однако в 1620 г. православная иерархия была

был восстановлен, и был избран румынский дворянин Петер Могила. митрополит Киевский (1632). Он создал первую православную богословскую

школа современного периода, знаменитая Киевская академия. По образцу

Латинские семинарии Польши, с обучением на латыни, это

школа служила богословским учебным центром почти для всего

Русское высшее духовенство в 17-18 вв. В 1686 году Украина

окончательно воссоединилась с Московией, а Киевская митрополия была

присоединен к Московскому Патриархату, с согласия

Константинополь.

митрополит Киевский (1632). Он создал первую православную богословскую

школа современного периода, знаменитая Киевская академия. По образцу

Латинские семинарии Польши, с обучением на латыни, это

школа служила богословским учебным центром почти для всего

Русское высшее духовенство в 17-18 вв. В 1686 году Украина

окончательно воссоединилась с Московией, а Киевская митрополия была

присоединен к Московскому Патриархату, с согласия

Константинополь.

Московская Россия тем временем осознала себя

последний оплот истинного православия. В 1472 году великий князь Иван III (царствовал

1462—1505) женился на Софии (Зое), племяннице последнего византийского императора.

Московский государь стал употреблять все больше и больше византийского

императорский церемониал, и он принял двуглавого орла как свой государственный

герб. В 1510 году монах Филофей Псковский обратился к Василию III с

«царь» (или император), говоря: «Два Рима пали, а третий стоит,

и четвертого не будет». Смысл предложения состоял в том, что

первый Рим был еретическим, второй — Византия — находился под властью Турции.

управления, а третьим была Москва. Иван IV Грозный был коронован

император, по византийскому церемониалу, митрополитом

Москва, Макарий, 16 января 1547 г. В 1551 г. он торжественно председательствовал в

Москве над великим собором русских архиереев, Стоглавом («Собором

100 глав»), в которой были затронуты различные вопросы дисциплины и литургии.

поселились и многие русские святые были канонизированы. Эти очевидные усилия

Чтобы соответствовать титулу «третьего Рима», недоставало одной окончательной санкции:

глава Русской Церкви отсутствовал титул «патриарх».

«цари» Болгарии и Сербии в прошлом не гнушались даровать

титул на своих собственных приматах, но русские хотели неоспоримого

аутентификации и ждал подходящей возможности. Это произошло в 1589 году.когда

Константинопольский патриарх Иеремия II совершил поездку по сбору средств

России.

Смысл предложения состоял в том, что

первый Рим был еретическим, второй — Византия — находился под властью Турции.

управления, а третьим была Москва. Иван IV Грозный был коронован

император, по византийскому церемониалу, митрополитом

Москва, Макарий, 16 января 1547 г. В 1551 г. он торжественно председательствовал в

Москве над великим собором русских архиереев, Стоглавом («Собором

100 глав»), в которой были затронуты различные вопросы дисциплины и литургии.

поселились и многие русские святые были канонизированы. Эти очевидные усилия

Чтобы соответствовать титулу «третьего Рима», недоставало одной окончательной санкции:

глава Русской Церкви отсутствовал титул «патриарх».

«цари» Болгарии и Сербии в прошлом не гнушались даровать

титул на своих собственных приматах, но русские хотели неоспоримого

аутентификации и ждал подходящей возможности. Это произошло в 1589 году.когда

Константинопольский патриарх Иеремия II совершил поездку по сбору средств

России. Он не выдержал напора хозяев и установил

митрополита Иова как «патриарха Московского и всея Руси». Подтвержденный

позже другими восточными патриархами новый патриархат получил

пятое место в почетном ордене восточных престолов после

патриархи Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима.

Он не выдержал напора хозяев и установил

митрополита Иова как «патриарха Московского и всея Руси». Подтвержденный

позже другими восточными патриархами новый патриархат получил

пятое место в почетном ордене восточных престолов после

патриархи Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима.

Отношения патриарха и царя

После 16 века русские цари всегда считали себя

преемниками византийских императоров и политическими защитниками и

финансовые сторонники Православия на Балканах и в Средней

Восток. Однако патриарх Московский никогда не претендовал на формальное

первое место среди патриархов. В Московской империи многие

традиции средневековой Византии были преданно сохранены. Расцвет

монашеское движение распространило практику христианского аскетизма в

северные леса, которые были колонизированы и обращены в христианство

монахи. Преподобный Сергий Радонежский (ок. 1314-1319 гг.)2) был духовником

это монашеское возрождение. Его современник, святитель Стефан Пермский, миссионер

зырянским племенам, продолжили традиции СС. Кирилл и Мефодий,

«апостолы к славянам» в IX веке, в переводе

Писание и литургия на народном языке. За ним последовали многочисленные

другие миссионеры, продвигавшие православие по всей Азии и

даже обосновались на острове Кадьяк у берегов Аляски

(1794). Развитие церковной архитектуры, иконописи и

литература также добавила престижа «третьему Риму».

Его современник, святитель Стефан Пермский, миссионер

зырянским племенам, продолжили традиции СС. Кирилл и Мефодий,

«апостолы к славянам» в IX веке, в переводе

Писание и литургия на народном языке. За ним последовали многочисленные

другие миссионеры, продвигавшие православие по всей Азии и

даже обосновались на острове Кадьяк у берегов Аляски

(1794). Развитие церковной архитектуры, иконописи и

литература также добавила престижа «третьему Риму».

Московская империя, однако, сильно отличалась от Византии как

в его политической системе и в его культурном самопонимании.

Византийская «симфония» (гармоничные отношения) между императором и

патриарх никогда толком не применялся на Руси. Светские цели

Московское государство и воля монарха всегда вытесняли каноническую или

религиозные соображения, которые все еще были обязательными для средневекового

императоры Византии. Московская политическая идеология всегда находилась под влиянием

больше зарождением западноевропейского секуляризма и азиатским

деспотии, чем по римскому или византийскому праву. Хотя сильные патриархи

Константинополь в целом был в состоянии противостоять открытым нарушениям догматов и

каноническое право императоров, их русские преемники были совершенно бессильны;

единоличный митрополит Московский святитель Филипп (митрополит 1566-68), который

осмелился осудить бесчинства Ивана IV, был низложен и убит.

Хотя сильные патриархи

Константинополь в целом был в состоянии противостоять открытым нарушениям догматов и

каноническое право императоров, их русские преемники были совершенно бессильны;

единоличный митрополит Московский святитель Филипп (митрополит 1566-68), который

осмелился осудить бесчинства Ивана IV, был низложен и убит.

Кризис идеологии «третьего Рима» произошел в середине

17 век. Никон (годы правления 1652-58), сильный патриарх, решил

восстановить власть и престиж церкви, заявив, что

патриаршая должность была выше царской. Он заставил царя

Алексия Романова покаяться в преступлении своего предшественника против св.

Филиппа и присягнуть церкви. В то же время Никон

пытались решить извечный вопрос русской церковной жизни: проблему

из богослужебных книг. Первоначально переведенные с греческого, книги

претерпел множество искажений на протяжении веков и содержал многочисленные

ошибки. Кроме того, различные исторические события в России и

на Ближнем Востоке привели к различиям между литургическими практиками

русских и греков. Решение Nikon состояло в том, чтобы заказать точный

соответствие всех российских практик современным греческим

эквиваленты. Его литургическая реформа привела к крупному расколу в церкви.

Русские массы всерьез восприняли мысль о том, что Москва была последней

прибежище православия. Они задавались вопросом, почему Россия должна была принять практику

греков, предавших православие во Флоренции и справедливо

наказаны Богом, по их мнению, тем, что попали в плен к неверным туркам.

Реформистские указы патриарха были отвергнуты миллионами низов.

духовенства и мирян, составлявших раскол, или раскол «Старого

Верующие». Никон был в конце концов низложен за противодействие царю,

но его литургические реформы были подтверждены великим собором церкви

собравшихся в присутствии двух восточных патриархов (1666-67).

Решение Nikon состояло в том, чтобы заказать точный

соответствие всех российских практик современным греческим

эквиваленты. Его литургическая реформа привела к крупному расколу в церкви.

Русские массы всерьез восприняли мысль о том, что Москва была последней

прибежище православия. Они задавались вопросом, почему Россия должна была принять практику

греков, предавших православие во Флоренции и справедливо

наказаны Богом, по их мнению, тем, что попали в плен к неверным туркам.

Реформистские указы патриарха были отвергнуты миллионами низов.

духовенства и мирян, составлявших раскол, или раскол «Старого

Верующие». Никон был в конце концов низложен за противодействие царю,

но его литургические реформы были подтверждены великим собором церкви

собравшихся в присутствии двух восточных патриархов (1666-67).

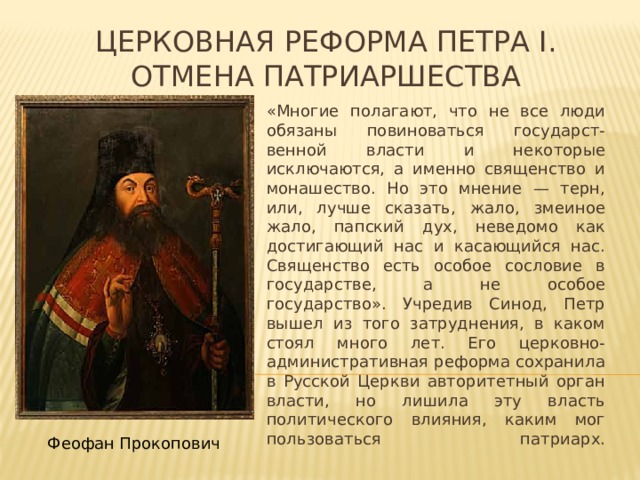

Реформы Петра Великого (годы правления 1682-1725)

Сын царя Алексея Петр Великий изменил историческую судьбу

Россия, радикально отказавшись от византийского наследия и реформировав

государство по образцу протестантской Европы. Униженный его

временное подчинение отца патриарху Никону, Петр воспрепятствовал новым

патриаршие выборы после смерти патриарха Адриана в 1700 г. После

долгое время вакансия кафедры, он полностью отменил патриаршество (1721 г.)

и преобразовал центральное управление церкви в отдел

государства, принявшего название «Священный Правительствующий Синод». Ан

имперский верховный комиссар (оберпрокурор) должен был присутствовать на всех

собраний и, по сути, быть распорядителем церковных дел.

Петр также издал объемистый Духовный регламент (Духовный регламент), который

служили уставом для всей религиозной деятельности в России. Ослабленный

раскола «старообрядцев», церковь не нашла защитника своего

права и пассивно приняли реформы. Благодаря действиям Петра

Русская Церковь вступила в новый период своей истории, продолжавшийся до

1917. Непосредственные последствия не всегда были негативными. Питера

церковными советниками были украинские архиереи, выпускники Киевской

академии, который ввел в России западную систему богословского

образование; самым известным среди них был друг Петра Феофан

Прокопович, архиепископ Псковский.

Униженный его

временное подчинение отца патриарху Никону, Петр воспрепятствовал новым

патриаршие выборы после смерти патриарха Адриана в 1700 г. После

долгое время вакансия кафедры, он полностью отменил патриаршество (1721 г.)

и преобразовал центральное управление церкви в отдел

государства, принявшего название «Священный Правительствующий Синод». Ан

имперский верховный комиссар (оберпрокурор) должен был присутствовать на всех

собраний и, по сути, быть распорядителем церковных дел.

Петр также издал объемистый Духовный регламент (Духовный регламент), который

служили уставом для всей религиозной деятельности в России. Ослабленный

раскола «старообрядцев», церковь не нашла защитника своего

права и пассивно приняли реформы. Благодаря действиям Петра

Русская Церковь вступила в новый период своей истории, продолжавшийся до

1917. Непосредственные последствия не всегда были негативными. Питера

церковными советниками были украинские архиереи, выпускники Киевской

академии, который ввел в России западную систему богословского

образование; самым известным среди них был друг Петра Феофан

Прокопович, архиепископ Псковский. На протяжении 18 века рус.

Церковь также продолжала свою миссионерскую деятельность в Азии и произвела несколько

духовные писатели и святители: свт. Митрофан Воронежский (умер в 1703 г.), свт.

Тихон Задонский (умер в 1783 г.) — почитатель немецкого лютеранина Иоганна

Арндт и немецкий пиетизм, а также другие выдающиеся прелаты и

такие ученые, как Платон Левшин, митрополит Московский (умер в 1803 г.). Все

попытки оспорить власть царя над церковью, однако,

всегда терпел неудачу. Митрополит Ростовский Арсений Мациевич,

кто выступал против секуляризации церковного имущества императрицей Екатериной

Великий был низложен и умер в тюрьме (1772). Атмосфера

светское чиновничество, господствовавшее в России, не благоприятствовало

возрождение монашества, но такое возрождение произошло через

усилиями молодого киевского ученого Паисия Величковского (1722-1729 гг.)4), кто

стал настоятелем монастыря Нямц в Румынии.

На протяжении 18 века рус.

Церковь также продолжала свою миссионерскую деятельность в Азии и произвела несколько

духовные писатели и святители: свт. Митрофан Воронежский (умер в 1703 г.), свт.

Тихон Задонский (умер в 1783 г.) — почитатель немецкого лютеранина Иоганна

Арндт и немецкий пиетизм, а также другие выдающиеся прелаты и

такие ученые, как Платон Левшин, митрополит Московский (умер в 1803 г.). Все

попытки оспорить власть царя над церковью, однако,

всегда терпел неудачу. Митрополит Ростовский Арсений Мациевич,

кто выступал против секуляризации церковного имущества императрицей Екатериной

Великий был низложен и умер в тюрьме (1772). Атмосфера

светское чиновничество, господствовавшее в России, не благоприятствовало

возрождение монашества, но такое возрождение произошло через

усилиями молодого киевского ученого Паисия Величковского (1722-1729 гг.)4), кто

стал настоятелем монастыря Нямц в Румынии.