от либерализации образования к закручиванию гаек • Расшифровка эпизода • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

ПодкастКак училась РоссияПодкастПочему в XIX веке в гимназиях учили латынь и греческий, что входило в программу по литературе и чем были недовольны студенты

Алексей Вдовин, Александр Архангельский

Александр Архангельский: Третий выпуск нашего подкаста посвящен времени двух Александров, Второго и Третьего, и Николая Второго, эпохе, когда либеральные реформы сменялись завинчиванием гаек, а драйвером развития образования вдруг становилось Военное министерство. Мы поговорим о том, почему государство хотело контролировать изучение литературы и русского языка в школах и какие проблемы появились в образовании перед революцией. Мой гость в этом выпуске — Алексей Вдовин, историк русской литературы, преподаватель Высшей школы экономики.

Когда говорят о царствовании Александра II, прежде всего упоминают Великие реформы: крестьянскую, военную, судебную, иногда — земскую, но почти никогда — образовательную.

Учреждаем все с нуля, потом все до нуля сокрушаем и опять начинаем снова.

Высшие женские (Бестужевские) курсы. Санкт-Петербург, 1896–1899 годыСанкт-Петербургский государственный университет

Учреждаем все с нуля, потом все до нуля сокрушаем и опять начинаем снова.

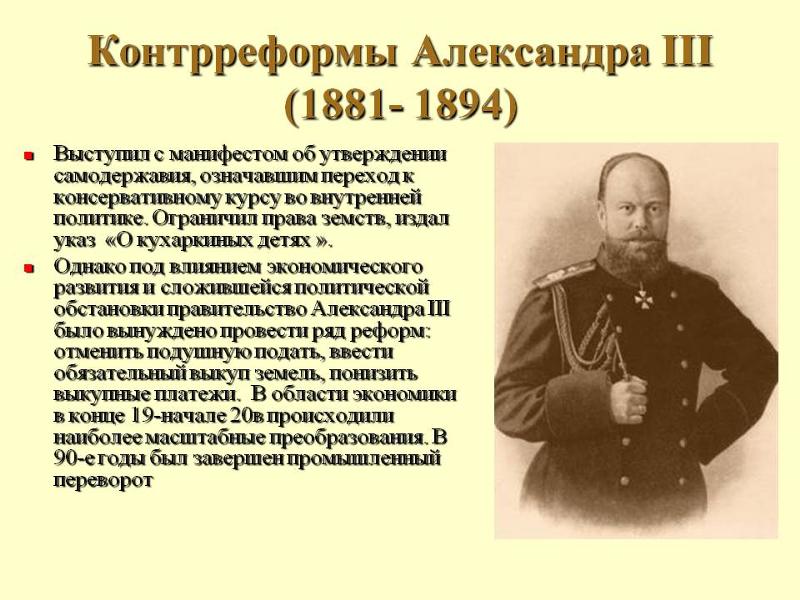

Высшие женские (Бестужевские) курсы. Санкт-Петербург, 1896–1899 годыСанкт-Петербургский государственный университет Алексей Вдовин: Сами образовательные реформы действительно известны нам сейчас гораздо хуже, чем другие реформы Александра II, о которых вы сказали, — крестьянская, судебная, земская. Но реформы этого периода были очень важны — и с точки зрения самоощущения людей, которые тогда учились, и, конечно же, с точки зрения того, какую основу они заложили для следующего периода. Действительно, считается, что реформы в образовании 1860–70-х годов в целом были либеральные, а потом, в царствование Александра III и позже, до 1905 года, имели место контрреформы. Но если всматриваться в этот период, то мне кажется, все-таки сложно говорить о движении маятника — от настоящих либеральных реформ к жесткому завинчиванию гаек. Хотя, безусловно, если сравнивать десятилетие 1860-х годов, самый пик либерализма в образовании, и 1880-е, после убийства Александра II, то, конечно же, эти два десятилетия можно противопоставить.

О ПРАВЛЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЦАРЕЙ И УБИЙСТВЕ АЛЕКСАНДРА II — В КУРСАХ ЛЬВА ЛУРЬЕ

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

«Народная воля»: первые русские террористы

Александр Архангельский: После того как Николай I в 1835 году фактически отменил университетскую автономию, она была возвращена.

Алексей Вдовин: Да, также возник такой феномен, как учительские съезды. Министр народного просвещения Александр Головнин Александр Васильевич Головнин (1821–1886) — министр народного просвещения в 1861–1866 годах. распорядился их проводить в каждом учебном округе. Учителя обменивались информацией, составляли проекты будущих программ. То есть это во многом была форма самоуправления. А если мы на этом фоне возьмем десятилетие 1880-х, там, конечно же, встает зловещая фигура министра народного просвещения Ивана Делянова Иван Давыдович Делянов (1818–1897) — министр народного просвещения в 1882–1897 годах. с его знаменитым указом о «кухаркиных детях», который практически закрывал возможность детям из недворянских сословий поступать в классические гимназии, а потом — в университеты.

А если мы на этом фоне возьмем десятилетие 1880-х, там, конечно же, встает зловещая фигура министра народного просвещения Ивана Делянова Иван Давыдович Делянов (1818–1897) — министр народного просвещения в 1882–1897 годах. с его знаменитым указом о «кухаркиных детях», который практически закрывал возможность детям из недворянских сословий поступать в классические гимназии, а потом — в университеты.

Александр Архангельский: Я бы добавил через запятую, что в том же 1887 году вводится нормирование приема евреев в средние и высшие учебные заведения Министерства народного просвещения.

Алексей Вдовин: Совершенно верно, это печальная и действительно темная страница в истории нашего российского образования, потому что эта процентная норма, как и масса других ограничений, относилась не только к еврейскому населению Российской империи, но и вообще к инородцам — народам Кавказа, Сибири и так далее. Это действительно были тяжелые времена, это все разворачивалось на фоне русификации окраин Российской империи, когда русский язык вводился как обязательный государственный в Царстве Польском и в тех губерниях, которые мы сейчас называем Прибалтикой. До 1893 года разрешалось преподавать, например, в Дерптском университете и в гимназиях этого округа по-немецки. Потом Дерптский университет будет переименован в Юрьевский (сейчас — Тартуский университет).

Это действительно были тяжелые времена, это все разворачивалось на фоне русификации окраин Российской империи, когда русский язык вводился как обязательный государственный в Царстве Польском и в тех губерниях, которые мы сейчас называем Прибалтикой. До 1893 года разрешалось преподавать, например, в Дерптском университете и в гимназиях этого округа по-немецки. Потом Дерптский университет будет переименован в Юрьевский (сейчас — Тартуский университет).

Фактчек: 9 самых популярных легенд об Александре III

Почему Россия Александра III — это сонное царство

Поэтому если смотреть на систему запретов, то с этой точки зрения, конечно же, совершенно обоснованно говорить о контрреформах. Но если мы посмотрим на другие показатели, возьмем, например, количество гимназий, охват населения начальным, средним, высшим образованием, то исходя из таких параметров видно, что постепенно показатели улучшались и количество гимназистов, учащихся реальных училищ (реалистов, как их называли), студентов росло.

Александр Архангельский: Противоречивой была сама модель существования внутри такой империи, как Российская, — экспансионистской империи, а не колониальной, когда территория перемешивалась, а не только покорялась. Если посмотреть на более частные примеры, например на историю литературного образования в Российской империи, то мы видим, что Военное министерство, которое по определению должно быть более консервативным, в своих учебных заведениях во времена Якова Ростовцева Яков Иванович Ростовцев (1803–1860) — генерал от инфантерии, член Государственного совета. С 1835 года был начальником штаба по военно-учебным заведениям, с 1849 года — их главным начальником. было гораздо более прогрессивным в работе с культурным наследием, с введением современных писателей в курс школьной программы, чем гражданские ведомства.

С 1835 года был начальником штаба по военно-учебным заведениям, с 1849 года — их главным начальником. было гораздо более прогрессивным в работе с культурным наследием, с введением современных писателей в курс школьной программы, чем гражданские ведомства.

Алексей Вдовин: Это очень интересный эпизод в российском образовании, потому что в самом конце 1840-х годов в Европе бушуют революции, Николай Павлович вводит войска в Венгрию, и на этом фоне в России ужесточается цензура. Существовал так называемый Бутурлинский комитет, который очень жестко контролировал всю публикующуюся словесность и распространял свое влияние даже на университеты в то время. Философия запрещается как предмет в университетах.

Александр Архангельский: Не впервые — был и при Александре Павловиче запрет философии, и после Александра Павловича. Это вообще разрушение университетской культуры, потому что философия — один из обязательных факультетов в любом традиционном университете.

Алексей Вдовин: Да. И в этот момент, очень напряженный с точки зрения российской и внутренней, и внешней политики, очагом и, как сейчас бы сказали, драйвером развития литературного образования в империи внезапно становится военное ведомство, во главе которого стоял генерал Яков Иванович Ростовцев, который распорядился обновить все учебные программы по всем наукам в кадетских корпусах. Для составления, в частности, программ по русскому языку и словесности были приглашены очень неочевидные фигуры для того времени. Университетский профессор Федор Иванович Буслаев — известный фольклорист, этнограф, специалист по древнерусской словесности — и Александр Дмитриевич Галахов, который многие годы преподавал в женских учебных заведениях и параллельно писал критические статьи в ведущем либеральном журнале эпохи «Отечественные записки» рядом с Белинским. Галахов с Буслаевым настолько обновили программы по русскому языку и словесности, что это, с одной стороны, вызвало бурный протест почти всех преподавателей словесности во всех кадетских корпусах — и в петербургском, московском, и в губерниях, а с другой стороны, в то же время они ввели в курс языка и словесности гораздо больше современных авторов — вплоть до Гоголя, Лермонтова и поэта Кольцова, сократили часть древнерусской и литературы XVIII века и очень сильно обновили саму методику преподавания словесности.

Как попасть в хрестоматию

Алексей Вдовин объясняет, что читали все гимназисты Российской империи и как пособие Галахова для изучения литературы в школе смогло произвести революцию

Александр Архангельский: Но, возвращаясь к метафоре маятника, не могу не отметить, что в эпоху Александра III и с литературным образованием, несмотря на весь прогресс, обеспеченный военным ведомством, наметился реакционный разворот. Реакционный в прямом смысле слова: то есть современных писателей все меньше, меньше, меньше, а дальше споры, на ком заканчивать — на Лермонтове или на Кольцове. Это напоминает уже XXI век — деятельность Министерства просвещения другой эпохи.

Александр Васильевич Головнин. Середина XIX векаГосударственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

Середина XIX векаГосударственный музей истории российской литературы имени В.И. ДаляАлексей Вдовин: Да, это следующий поворотный момент в истории нашего образования, в первую очередь гимназического и реальных училищ. Хотя косвенным образом университеты это тоже затрагивало. В конце 1860-х годов новый министр, пришедший после Головнина, Дмитрий Толстой Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) — министр народного просвещения в 1866–1880 годах., решил, с одной стороны, унифицировать все программы и ввести стандартную аттестацию по всей империи — от Варшавы до восточных окраин, а с другой стороны, сделать краеугольным камнем гимназического образования древнегреческий язык, латинский язык и математику. Этот эпизод вошел в историю под названием толстовского классицизма и, наверное, большинству наших слушателей известен как минимум по одному рассказу Чехова — «Человек в футляре». Его герой, учитель греческого Беликов, является собирательным образом и символом ненавистной для многих тогдашних школьников зубрежки.

Александр Архангельский: У нас, с одной стороны, этот маятник, с другой — под покровом, часто в невидимой зоне, процесс медленного движения институтов. Институты, созданные однажды, не исчезают с появлением реакционных министров, так же как с появлением прогрессивных министров, не исчезают институты, созданные реакционными министрами. Но факт остается фактом: после окончания среднего учебного заведения те, кому процентная норма и происхождение позволяли поступать в университеты, отправляются туда. И мы видим там другой процесс — шаг за шагом нарастает политизация университетов, студенческого сообщества. Почему это начинается в конце XIX века?

Алексей Вдовин: Думаю, что, конечно же, как и все под луной, этот процесс начинается раньше, но действительно принимает совершенно другие масштабы в последней трети XIX века и тем более в первое десятилетие ХХ века, вокруг 1905 года. Я думаю, что тут, конечно же, много причин, одна из самых важных связана с увеличением количества студентов к концу XIX века. Это то, о чем мы уже говорили: запущенные однажды машины и институты расширяются и вовлекают в свою орбиту все большее и большее количество жителей Российской империи.

Это то, о чем мы уже говорили: запущенные однажды машины и институты расширяются и вовлекают в свою орбиту все большее и большее количество жителей Российской империи.

Появление русской интеллигенции

Когда и почему образованные люди противопоставили себя государству

Александр Архангельский: Ну, просто для понимания: если до 1860-х годов получали высшее образование пять с половиной тысяч человек в год, то к концу правления Александра II — уже до 17 тысяч, а в александровскую эпоху, несмотря на всю ее реакционность, это число растет и растет.

Слушательницы естественно-биологического отделения Московских высших женских курсов профессора Владимира Герье с преподавателем Александром Котсом. Москва, 1911 годГосударственный Дарвиновский музейАлексей Вдовин: К первой русской революции 1905 года мы имеем, наверное, уже сопоставимый с цифрами ХХ века процент граждан, прошедших через среднее образование и дошедших до университетской скамьи. Плюс не надо забывать, что, помимо университетов, в Российской империи существовала масса высших учебных заведений другого типа. И доступ женщин к получению высшего образования, пусть и отдельного от мужчин, к началу ХХ века очень расширился. В скобках замечу, что женщины не переставали бороться за право учиться вместе с мужчинами на медицинских факультетах, на юридических и так далее. Плюс техническое образование. Если в первой половине XIX века по пальцам можно пересчитать количество технологических вузов — самый знаменитый, Технологический институт в Петербурге, был открыт в 1828 году, — то к началу XX века в Российской империи существовало несколько политехнических институтов. Были коммерческие высшие учебные заведения. Наконец, негосударственные высшие учебные заведения вроде Университета Шанявского, созданные на меценатские деньги. То есть количество студентов на рубеже XIX–ХХ веков было уже просто несопоставимо с тем количеством, что было в середине XIX века. Это первая причина, которая, мне кажется, лежит на поверхности.

Плюс не надо забывать, что, помимо университетов, в Российской империи существовала масса высших учебных заведений другого типа. И доступ женщин к получению высшего образования, пусть и отдельного от мужчин, к началу ХХ века очень расширился. В скобках замечу, что женщины не переставали бороться за право учиться вместе с мужчинами на медицинских факультетах, на юридических и так далее. Плюс техническое образование. Если в первой половине XIX века по пальцам можно пересчитать количество технологических вузов — самый знаменитый, Технологический институт в Петербурге, был открыт в 1828 году, — то к началу XX века в Российской империи существовало несколько политехнических институтов. Были коммерческие высшие учебные заведения. Наконец, негосударственные высшие учебные заведения вроде Университета Шанявского, созданные на меценатские деньги. То есть количество студентов на рубеже XIX–ХХ веков было уже просто несопоставимо с тем количеством, что было в середине XIX века. Это первая причина, которая, мне кажется, лежит на поверхности.

Вторая — рост недовольства консервативными программами преподавания. Это касалось как гимназического уровня, о чем мы чуть-чуть уже говорили, так и университетского. Ближе всего мне пример учебных курсов по литературе. Казалось бы, вроде такой безобидный предмет, а на самом деле вовсе не так. Литература в школе и в XIX, и в ХХ, и, рискну предположить, в ХХI веке оказывается, с одной стороны, абсолютно бессмысленным, не практическим предметом, непонятно, как его применить, а с другой — полем битвы за школьников. Министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой, когда составлялся по его приказу устав 1871–1872 годов, ограничил изучение русской литературы, как мы уже говорили, Гоголем, Лермонтовым, Кольцовым. И послегоголевская литература вошла в школу официально — не подпольно, а официально — только после революции 1905 года, хотя реформа началась, как показывают архивные документы, раньше. Почему началась реформа расширения школьной программы? Потому что массовое недовольство всех участников этого процесса — гимназистов, реалистов, родителей, самих учителей словесности, педагогических сообществ, иногда даже директоров гимназий (были среди них и такие прогрессивные люди) — достигло точки кипения. Министерство уже не могло игнорировать эти требования. Недовольство чем дальше, тем больше шло снизу и было связано с сильным отставанием, как казалось учащимся и педагогам, содержания образования от потребностей жизни, от того, что они наблюдали за окном.

Министерство уже не могло игнорировать эти требования. Недовольство чем дальше, тем больше шло снизу и было связано с сильным отставанием, как казалось учащимся и педагогам, содержания образования от потребностей жизни, от того, что они наблюдали за окном.

Александр Архангельский: Политика пришла в учебные заведения уже довольно давно. Как они от нее ни закрывались, все равно не могли без политики обойтись. Значительная часть российского студенчества принимает участие в волнениях в феврале 1899 года. А потом начинается всеобщая стачка 1901 года, и, несмотря на то что провозглашается политика сердечного попечения о студентах, волнения не успокаиваются вплоть до революции 1905 года. Помимо расширения программ, освобождения от косности, что еще требовали?

Алексей Вдовин: Требования студентов того времени во многом были похожи на требования современных студентов — равенства прав, большего присутствия политики в университетах, автономии, пересмотра программ. Так что повестка к началу ХХ века все больше и больше политизировалась.

Так что повестка к началу ХХ века все больше и больше политизировалась.

Как достучаться до царя

Инструкция для чиновника времен Александра III и Николая II

Александр Архангельский: Почему же тогда было столь жесткое противостояние власти этому уже сформировавшемуся желанию больших университетских свобод? Почему такой умный и продвинутый, как мы сейчас бы сказали, человек, как Столыпин Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) — российский государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета министров и член Государственного совета, инициатор судебной и аграрной реформы., отказывался поддерживать требования о расширении женского образования, отмены процентной нормы?

Студенческая демонстрация у Казанского собора. Санкт-Петербург, 4 марта 1901 годаГосударственный центральный музей современной истории РоссииАлексей Вдовин: Думаю, что, как часто бывало в истории реформ в России, представители власти боялись, что послабления и уступки студентам, гимназистам, преподавателям обернутся стремительной либерализацией, которая может смести все на своем пути и изменить строй в России. Один из моих любимых примеров — правда, из чуть более ранней эпохи, из 1870-х годов, — когда министр народного просвещения Дмитрий Толстой вводил новую систему в школах, он совершенно серьезно в своих выступлениях во время поездок по губерниям говорил, что увеличение часов на гуманитарные предметы может быть опасно для государственного порядка. Потому что гуманитарные предметы, в частности словесность, воспитывают у людей желание добывать информацию, в том числе запрещенную, рассуждать, фразерствовать, заниматься красноречием, как он выражался, и все это в итоге может привести к подрыву устоев. Так что связь между требованием большей открытости, либеральности образования и возможными фатальными последствиями для режима хорошо осознавалась.

Один из моих любимых примеров — правда, из чуть более ранней эпохи, из 1870-х годов, — когда министр народного просвещения Дмитрий Толстой вводил новую систему в школах, он совершенно серьезно в своих выступлениях во время поездок по губерниям говорил, что увеличение часов на гуманитарные предметы может быть опасно для государственного порядка. Потому что гуманитарные предметы, в частности словесность, воспитывают у людей желание добывать информацию, в том числе запрещенную, рассуждать, фразерствовать, заниматься красноречием, как он выражался, и все это в итоге может привести к подрыву устоев. Так что связь между требованием большей открытости, либеральности образования и возможными фатальными последствиями для режима хорошо осознавалась.

«Недоуправляемая страна»: последние русские императоры и бюрократия

Как жили, работали и менялись чиновники второй половины XIX — начала XX века

Александр Архангельский: Но при этом режим назначал поочередно — к разговору о маятнике — то реакционера, то прогрессиста. Кроме Толстого-реакционера, был и Толстой-прогрессист. Иван Толстой пошел навстречу требованиям и студентов, и профессуры и разработал проект, в котором, как он говорил, соединились основные пожелания университетов: независимость от попечителей округов с подчинением непосредственно министру, полная свобода преподавания, строго коллегиальное управление с последовательным выборным началом, невмешательство администрации во внутренние дела университетов и так далее — просто современные слова. Проходит полтора года — Толстого убирают и назначают Кауфмана, потом — Шварца, который громит университетскую систему, пытается отменить то, что сделал Толстой, потом приходит Кассо, который начинает борьбу с профессурой. Только мы испугались, все плохо, как немедленно та же самая верховная власть назначает Игнатьева — прогрессивного министра, который готовит реформу среднего и образования и собирается развивать профессиональное. Где логика?

Кроме Толстого-реакционера, был и Толстой-прогрессист. Иван Толстой пошел навстречу требованиям и студентов, и профессуры и разработал проект, в котором, как он говорил, соединились основные пожелания университетов: независимость от попечителей округов с подчинением непосредственно министру, полная свобода преподавания, строго коллегиальное управление с последовательным выборным началом, невмешательство администрации во внутренние дела университетов и так далее — просто современные слова. Проходит полтора года — Толстого убирают и назначают Кауфмана, потом — Шварца, который громит университетскую систему, пытается отменить то, что сделал Толстой, потом приходит Кассо, который начинает борьбу с профессурой. Только мы испугались, все плохо, как немедленно та же самая верховная власть назначает Игнатьева — прогрессивного министра, который готовит реформу среднего и образования и собирается развивать профессиональное. Где логика?

Алексей Вдовин: Нет логики. Но тут, мне кажется, надо иметь в виду, что вообще годы между революцией 1905 года и Первой мировой войной, плавно перетекшей в две революции 1917 года, — это настолько бурное и стремительное десятилетие с хаотическими движениями со стороны императора и правительства — бесконечная чехарда с министерскими портфелями, каждые полтора-два года менялись министры. Такого периода не было на всем протяжении XIX века, министры могли сидеть по 15–20 лет. Колоссальная турбулентность межреволюционного десятилетия завораживает. Боюсь, что даже у историков, которые занимаются именно этим десятилетием, нет непротиворечивых ответов на вопрос, почему тогда происходили те или иные события.

Но тут, мне кажется, надо иметь в виду, что вообще годы между революцией 1905 года и Первой мировой войной, плавно перетекшей в две революции 1917 года, — это настолько бурное и стремительное десятилетие с хаотическими движениями со стороны императора и правительства — бесконечная чехарда с министерскими портфелями, каждые полтора-два года менялись министры. Такого периода не было на всем протяжении XIX века, министры могли сидеть по 15–20 лет. Колоссальная турбулентность межреволюционного десятилетия завораживает. Боюсь, что даже у историков, которые занимаются именно этим десятилетием, нет непротиворечивых ответов на вопрос, почему тогда происходили те или иные события.

Александр Архангельский: При этом важно понимать: это было бы нормально при демократической форме правления. Народные массы недовольны, они переизбирают парламент, правительственный кризис — ставим нового министра. Но это стабильная монархическая система. У меня гипотеза такая: у верховной власти нет ответа, зачем нужно образование. Она, не имея ответа, мечется, сосредотачиваясь на формах взаимоотношений со студенческим, университетским, школьным сообществом. И в конечном счете происходит вещь совершенно парадоксальная: самое свободное время, самый свободный период и самый реформаторский период в предреволюционные годы — это годы Первой мировой войны, когда вроде бы не до реформ, вроде бы не до университетов, вроде бы не до школ, страна воюет и терпит довольно серьезный ущерб во время боевых действий. В это самое время разворачивается полноценная реформа Игнатьева.

Она, не имея ответа, мечется, сосредотачиваясь на формах взаимоотношений со студенческим, университетским, школьным сообществом. И в конечном счете происходит вещь совершенно парадоксальная: самое свободное время, самый свободный период и самый реформаторский период в предреволюционные годы — это годы Первой мировой войны, когда вроде бы не до реформ, вроде бы не до университетов, вроде бы не до школ, страна воюет и терпит довольно серьезный ущерб во время боевых действий. В это самое время разворачивается полноценная реформа Игнатьева.

Алексей Вдовин: Да, это парадокс, что как раз в 1914–1915 годах под началом либерального министра Игнатьева был составлен один из самых либеральных проектов расширения программ по русскому языку и словесности. Он, правда, не был реализован, как и многие начинания, потому что, с одной стороны, война шла, а с другой стороны, как только материалы были окончательно подготовлены, разразились Февральская, а потом и Октябрьская революция. Хотя надо сказать, что большевики в 1918–1919 годах и даже позже, в начале 1920-х, многое заимствовали. Не только — хрестоматийный пример — подготовленную реформу русской орфографии, но и некоторые элементы реформ гуманитарного образования. Так что была инерция, и переход от Февраля к Октябрю и далее был не таким уж резким.

Хотя надо сказать, что большевики в 1918–1919 годах и даже позже, в начале 1920-х, многое заимствовали. Не только — хрестоматийный пример — подготовленную реформу русской орфографии, но и некоторые элементы реформ гуманитарного образования. Так что была инерция, и переход от Февраля к Октябрю и далее был не таким уж резким.

Александр Архангельский: Об этом мы будем говорить в следующем выпуске подкаста.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ В «РАДИО ARZAMAS» И НА НАШЕМ САЙТЕ

Петербург накануне революции

Как жила столица огромной империи, где пили гвардейцы и дрались хулиганы, и о том, как все это в одночасье кончилось

Революция 1917 года

Воспоминания очевидцев, лучшие исследования эпохи, детские рисунки и обзор главных событий 1917 года

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Образование — мощная сила, которая способна изменить мир. Миссия «Рыбаков Фонда» — сделать качественное образование доступным всем, независимо от возраста

Изображения: Высшие женские (Бестужевские) курсы. Санкт-Петербург, 1903 год

Санкт-Петербург, 1903 год

Санкт-Петербургский государственный университет

ГусьгусьГосподин Малибасик

Почему компьютерные переводчики так смешно ошибаются? Зачем учить нейросеть играть в футбол? Как отличить, что написала нейросеть, а что — человек? В четвертом выпуске ведущие детского подкаста разговаривают с программистом об искусственном интеллекте. Подкаст сделан вместе с проектом «Теперь понятно» на Edutoria

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Подкаст

27 минут

1/6

Авантюристы и прожектеры: от Навигацкой школы до Московского университета

Почему в XVIII веке у Российского государства появился интерес к образованию и кто этим воспользовался

Беседуют Александр Архангельский и Игорь Федюкин

Почему в XVIII веке у Российского государства появился интерес к образованию и кто этим воспользовался

36 минут

2/6

Воспитание нового человека: от идей Просвещения к душе государственной машины

Как при Екатерине II возникает система народных училищ, а при Александре I создаются и уничтожаются университеты

Беседуют Александр Архангельский и Андрей Зорин

Как при Екатерине II возникает система народных училищ, а при Александре I создаются и уничтожаются университеты

27 минут

3/6

Маятник реформ и контрреформ: от либерализации образования к закручиванию гаек

Почему в XIX веке в гимназиях учили латынь и греческий, что входило в программу по литературе и чем были недовольны студенты

Беседуют Александр Архангельский и Алексей Вдовин

Почему в XIX веке в гимназиях учили латынь и греческий, что входило в программу по литературе и чем были недовольны студенты

29 минут

4/6

Общественное благо образования: от колоний для беспризорников до институтов красной профессуры

Как революция потребовала сформировать нового человека и зачистить старые кадры

Беседуют Александр Архангельский и Александр Дмитриев

Как революция потребовала сформировать нового человека и зачистить старые кадры

32 минуты

5/6

Послевоенные задачи образования: от фабрично-заводского обучения до языковых спецшкол

Как во времена Сталина, Хрущева и Брежнева создавали квалифицированных рабочих и элиту

Беседуют Александр Архангельский и Мария Майофис

Как во времена Сталина, Хрущева и Брежнева создавали квалифицированных рабочих и элиту

35 минут

6/6

Внимание к личности и свободный выбор: от педагогики сотрудничества до ЕГЭ

Как в самом начале перестройки возникла идея новой открытой школы, а в 90-х появились новые университеты

Как в самом начале перестройки возникла идея новой открытой школы, а в 90-х появились новые университеты

Материалы

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2023. Все права защищены

Все права защищены

В чем была причина контрреформ Александра III? Почему их так называют, и какие из них вы знаете?

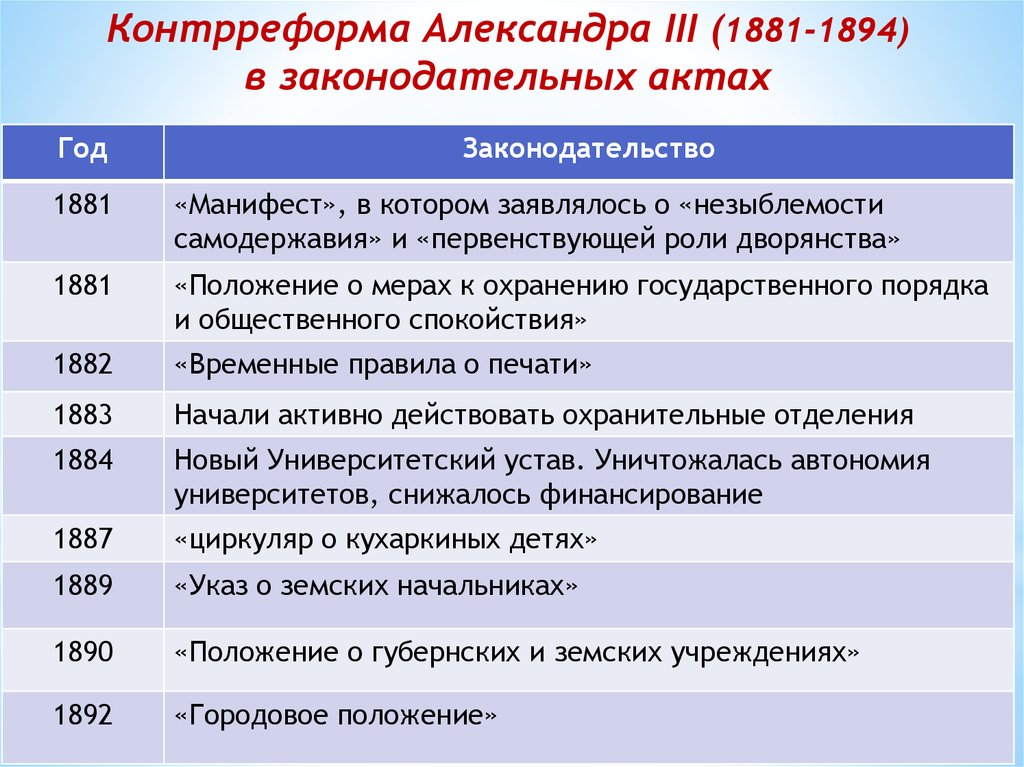

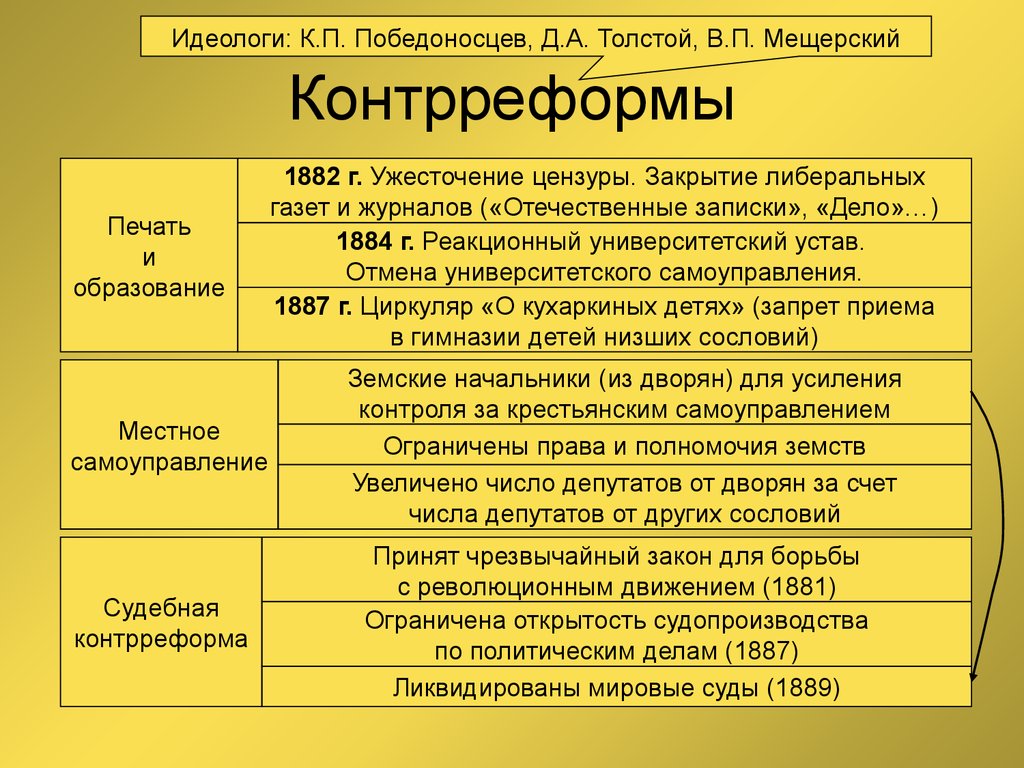

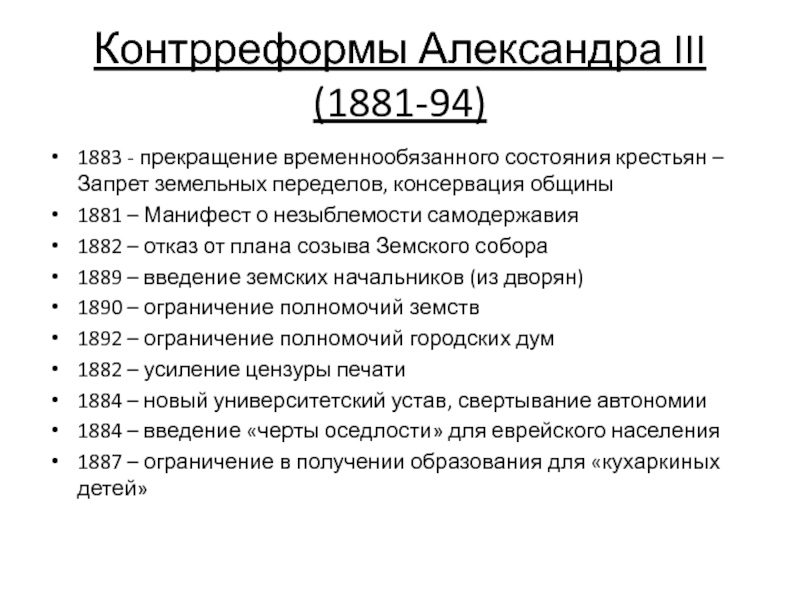

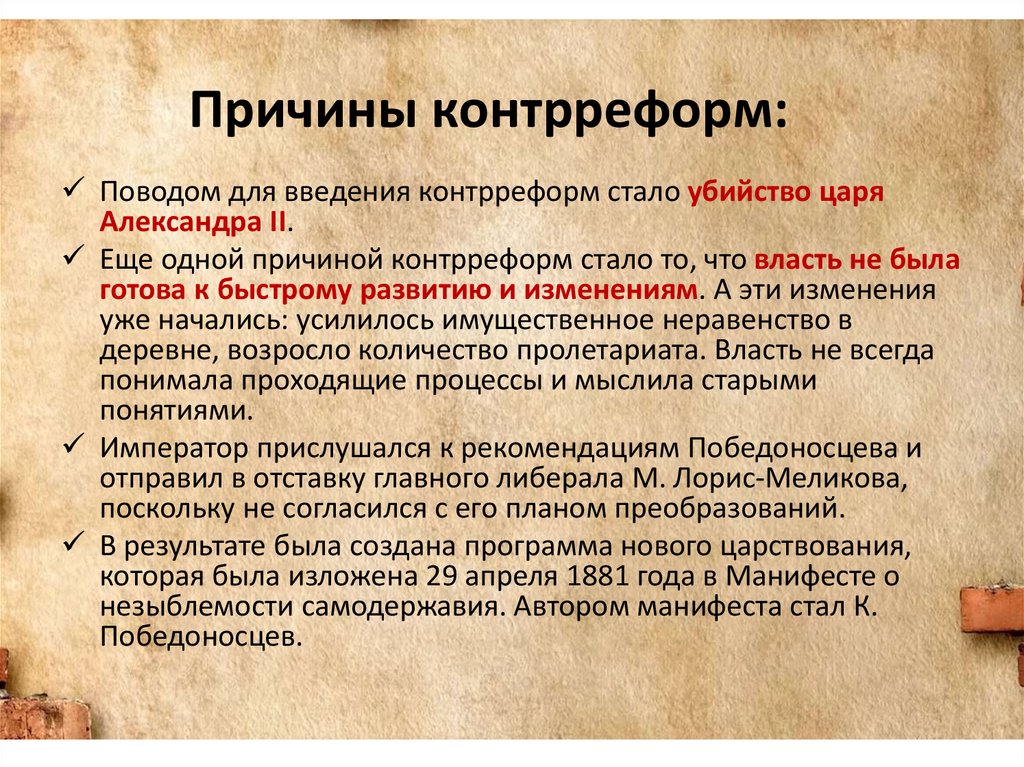

Контрреформы были названы так, потому что обозначали мероприятия правительства направленные на стабилизацию (консервацию) социально-политической жизни после либеральных реформ предыдущего царствования.

Причина перехода к контрреформам:

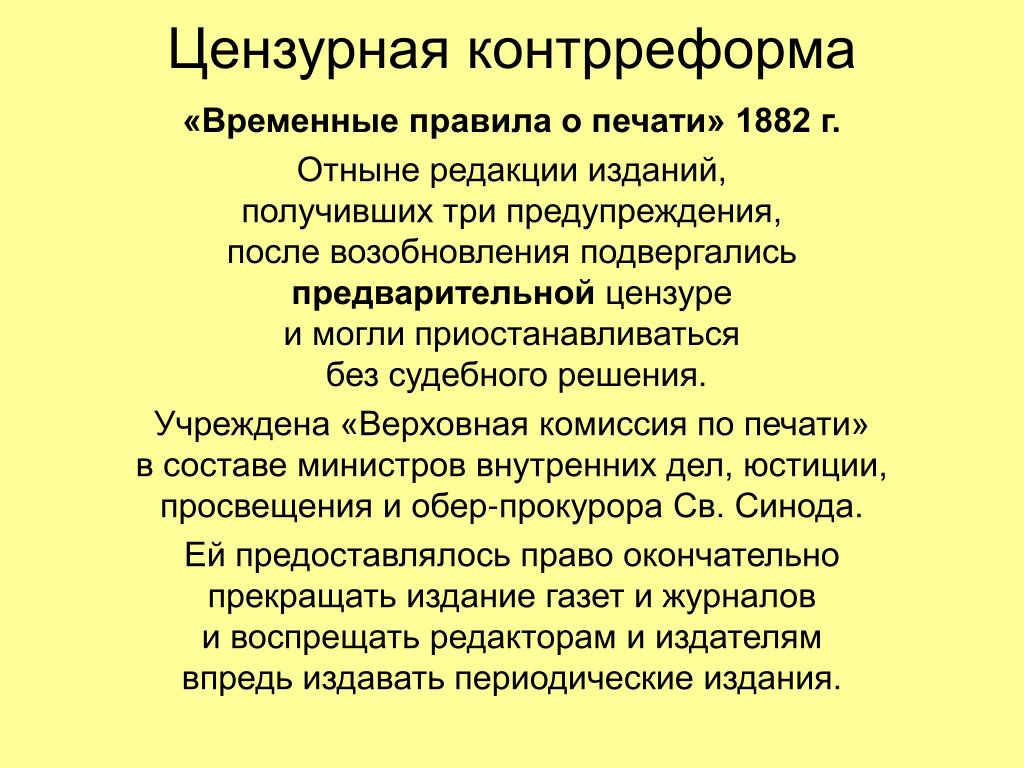

Печать и образование

1882 г. Ужесточение цензуры. Закрытие либеральных газет и журналов («Отечественные записки», «Дело»…)

1884 г. Реакционный университетский устав. Отмена университетского самоуправления.

1887 г. Циркуляр «О кухаркиных детях» (запрет приема в гимназии детей низших сословий).

Местное самоуправление

Вводился институт земских начальников (из дворян) для усиления контроля за земствами

Ограничены права и полномочия земств.

В земствах увеличено число депутатов от дворян за счет числа депутатов от других сословий

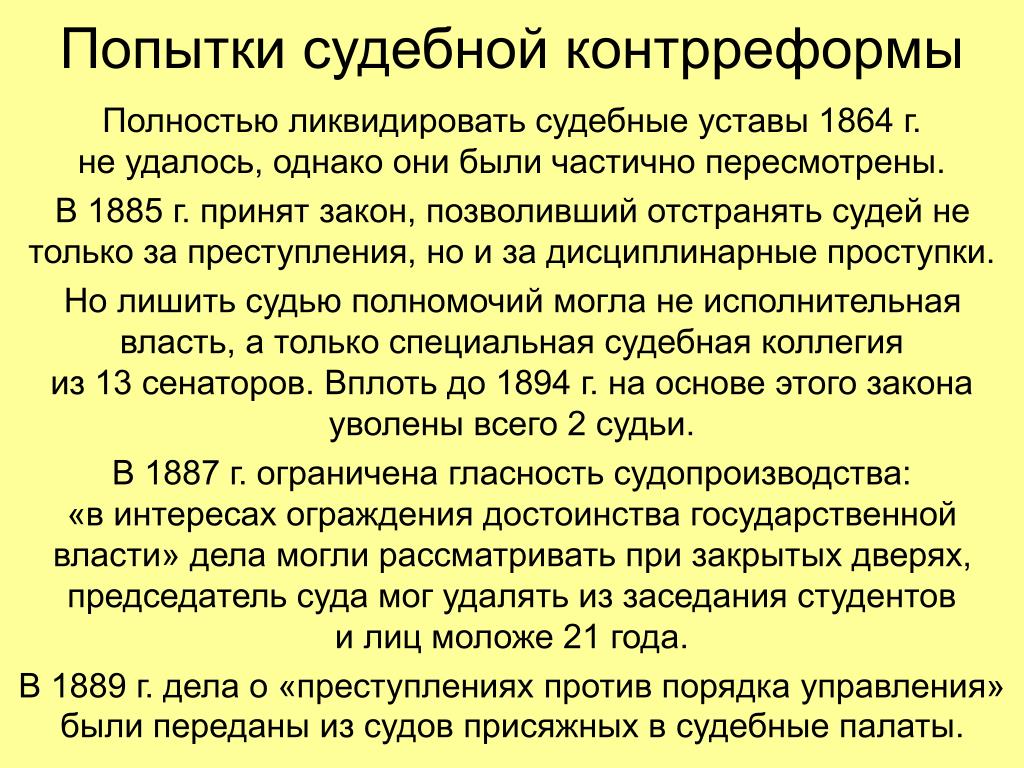

Судебная контрреформа

Принят чрезвычайный закон для борьбы с революционным движением (1881). В соответствии с ним при возникновении революционных волнений, губернаторы получили право вводить в губерниях чрезвычайное положение, что развязывало им руки в отношении революционеров, или их пособников.

Ограничена открытость судопроизводства по политическим делам (1887).

Ликвидированы мировые суды (1889), которые могли разбирать мелкие судебные дела.

Итоги контрреформ Александра 3 противоречивы: стране удалось добиться промышленного подъема, удержаться от участия в войнах, но при этом усилились социальные волнения и напряженность.

Что такое капитализм? Когда и в связи с чем он начал развиваться в России?

Капитализм

– экономическая система, основанная

на частной собственности и рыночной

экономике.

Капитализм в России начал развиваться в 1830-1840 годах, когда началось массовое внедрение машин в промышленности и массовое вытеснение крепостного труда свободным наемным трудом. Расцвет данного процесс связан с отменой крепостного права в 1961 году.

Объясните, в чем заключалась сложность модернизации России во 2-й пол XIX в. по сравнению с аналогичной модернизацией в XVIII в. (при Петре I).

Отсутствие поддержки Европы

Отмена крепостного права

Экономический кризис

Назовите основные изменения, произошедшие в России в пореформенный период по сравнению с предшествующим временем.

Социальные изменения в пореформенной России:

упрощение господствующего положения дворянства в жизни общества

вовлечение крестьян в рыночные отношения

усиление расслоения крестьянства и дворянства

утрата крестьян и политическая роль в стране

широкое участие дворянства в предпринимательстве

стирание сословных перегородок

Назовите основные тенденции развития экономики России в 2-й пол.

XIX в. Раскройте одну из

них.

XIX в. Раскройте одну из

них.

В пореформенной России начались быстро развиваться товарно-денежные отношения, что привело к зарождению имущественной дифференциации крестьянства. В деревнях появлялись кулацкие хозяйства, на производстве которых впервые начала применятся сельскохозяйственные машины, что благотворно повлияло на уровень производства.

По сравнению с первой половиной 19 века, в пореформенной Российской империи уровень объема среднегодового сбора зерна вырос приблизительно в 8 раз, количество экспортируемого продукта увеличилось в 5 раз.

Крупная промышленность в России переходила в государственную собственность. Несмотря на военное затишье, особое внимание в этот период уделялось военному производству. Доминантными сферами промышленности во второй половине 19 века было производство транспорта и металлургия.

На развитие этих отраслей направлялся как государственный, так и иностранный капитал.

Немаловажным «приобретением»

во второй половине 19 века стала сеть

железных дорог. В 80-х годах железнодорожная

сеть соединяла большинство крупных

промышленных городов, что значительно

облегчало транспортировку сырья и

готового продукта, а соответственно —

приводило к росту торговли.

Немаловажным «приобретением»

во второй половине 19 века стала сеть

железных дорог. В 80-х годах железнодорожная

сеть соединяла большинство крупных

промышленных городов, что значительно

облегчало транспортировку сырья и

готового продукта, а соответственно —

приводило к росту торговли.

Контрреформация | Определение, резюме, результаты, иезуиты, факты и значение

Титульный лист Athravaeth Gristnogavl

См. все материалы

- Дата:

- в. 1501 — г. 1650

- Участники:

- Римский католицизм

- Контекст:

- Римский католицизм Римская инквизиция

- Ключевые люди:

- Фердинанд II Святой Игнатий Лойола Павел III Павел IV Филипп II

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что такое Контрреформация Римско-католической церкви?

Контрреформация в значительной степени возникла как реакция на протестантскую Реформацию и была реформаторским движением внутри Римско-католической церкви. Контрреформация укрепила доктрины, против которых выступали многие протестанты, такие как авторитет папы и почитание святых, и устранила многие злоупотребления и проблемы, которые изначально вдохновляли Реформацию, такие как продажа индульгенций за деньги. отпущение греха.

Контрреформация укрепила доктрины, против которых выступали многие протестанты, такие как авторитет папы и почитание святых, и устранила многие злоупотребления и проблемы, которые изначально вдохновляли Реформацию, такие как продажа индульгенций за деньги. отпущение греха.

Реформация

Узнайте больше о Реформации.Какое значение имели иезуиты в Контрреформации?

Иезуиты помогли осуществить две основные цели Контрреформации: католическое образование и миссионерская деятельность. Иезуиты основали множество школ и университетов по всей Европе, помогая поддерживать актуальность католической церкви во все более светских и протестантских обществах. С колонизацией Нового Света иезуиты основали миссии по всей Латинской Америке, чтобы привлечь новообращенных среди коренных народов. Иезуиты также были одними из первых миссионеров в Восточной Азии современности, способствуя распространению католицизма по всему миру.

Всем народам: 8 увлекательных миссионеров-иезуитов

Прочитайте о некоторых известных миссионерах-иезуитах.

Была ли Контрреформация успешной?

Да и нет. Как свидетельствуют более полумиллиарда протестантов по всему миру, Контрреформация не остановила распространение протестантизма в Европе и за ее пределами. Однако Контрреформация многое сделала для исправления многих проблем и экстравагантностей, против которых первоначально возражал Мартин Лютер в своих «Девяносто пяти тезисах». Различные аспекты доктрины, церковных структур, новых религиозных орденов и католической духовности были прояснены или усовершенствованы, и во многих местах возродилось католическое благочестие. Кроме того, католицизм достиг глобального охвата благодаря многочисленным миссионерским усилиям, начатым во время Контрреформации. Эти реформы и рост во многом способствовали сохранению католицизма как доминирующей христианской традиции.

Девяносто пять тезисов

Узнайте больше о Девяносто пяти тезисах Мартина Лютера.Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Контрреформация , также называемая Католическая Реформация или Католическое Возрождение , в истории христианства римско-католические усилия, направленные в 16-м и начале 17-го веков как против протестантской Реформации, так и на внутреннее обновление. Римско-католическая церковь ответила на протестантский вызов, очистившись от злоупотреблений и неясностей, которые открыли путь восстанию, а затем с переменным успехом приступила к восстановлению раскольнических ветвей западного христианства. Контрреформация происходила примерно в тот же период, что и протестантская Реформация, фактически (согласно некоторым источникам) начавшаяся незадолго до того, как Мартин Лютер прибил Девяносто пять тезисов к двери Замковой церкви в 1517 году.0003

Римско-католическая церковь ответила на протестантский вызов, очистившись от злоупотреблений и неясностей, которые открыли путь восстанию, а затем с переменным успехом приступила к восстановлению раскольнических ветвей западного христианства. Контрреформация происходила примерно в тот же период, что и протестантская Реформация, фактически (согласно некоторым источникам) начавшаяся незадолго до того, как Мартин Лютер прибил Девяносто пять тезисов к двери Замковой церкви в 1517 году.0003

Ранние призывы к реформам выросли из критики мирских взглядов и политики пап эпохи Возрождения и многих представителей духовенства, но до середины 20-го века не было заметной реакции папы на протестантов или на требования реформ внутри Римско-католической церкви. век. Папа Павел III (годы правления 1534–1549 гг.) считается первым папой Контрреформации. Именно он созвал в 1545 году Трентский собор, который считается самым важным событием Контрреформации. Собор, который собирался с перерывами до 1563 года, решительно отреагировал на возникшие вопросы и принял формальный римско-католический ответ на доктринальные вызовы протестантской Реформации. Таким образом, он представляет собой официальное решение многих вопросов, по поводу которых в ранней церкви и в Средние века сохранялась двусмысленность. То, что появилось на Тридентском соборе, было наказанной, но консолидированной церковью и папством, римским католицизмом современной истории.

Таким образом, он представляет собой официальное решение многих вопросов, по поводу которых в ранней церкви и в Средние века сохранялась двусмысленность. То, что появилось на Тридентском соборе, было наказанной, но консолидированной церковью и папством, римским католицизмом современной истории.

Его доктринальное учение было реакцией на лютеранский акцент на роли веры и Божьей благодати и на протестантское учение о количестве и природе таинств. Учения протестантских реформаторов «или/или» — оправдание только верой, только авторитет Писания — были преданы анафеме во имя доктрины «и/или» оправдания как верой, так и делами на основании авторитета. как Писания, так и традиции. Привилегированное положение латинской Вульгаты было подтверждено против протестантского настойчивого требования оригинальных еврейских и греческих текстов Писания.

Не менее важным для развития современного римского католицизма было законодательство Трента, направленное на реформирование — и реформирование — внутренней жизни и дисциплины церкви. Дисциплинарные реформы нанесли удар по коррупции духовенства и подтвердили традиционную практику в вопросах церковного брака. Совет осудил такие злоупотребления как плюрализм. Была попытка регламентировать подготовку кандидатов в священники. Действительно, двумя наиболее далеко идущими его положениями были требование, чтобы каждая епархия обеспечивала надлежащее образование своего будущего духовенства в семинариях под церковным покровительством, и требование, чтобы духовенство, и особенно епископы, уделяли больше внимания задаче проповеди. . Были приняты меры против роскошной жизни духовенства, поставлены под контроль финансовые злоупотребления, столь вопиющие в церкви на всех уровнях. Были установлены строгие правила, требующие пребывания епископов в своих епархиях, запрещалось назначение родственников на церковные должности. Были даны предписания о пастырском попечении и отправлении таинств, и вместо преобладавшего литургического хаоса собор изложил особые предписания о форме мессы и литургической музыки.

Дисциплинарные реформы нанесли удар по коррупции духовенства и подтвердили традиционную практику в вопросах церковного брака. Совет осудил такие злоупотребления как плюрализм. Была попытка регламентировать подготовку кандидатов в священники. Действительно, двумя наиболее далеко идущими его положениями были требование, чтобы каждая епархия обеспечивала надлежащее образование своего будущего духовенства в семинариях под церковным покровительством, и требование, чтобы духовенство, и особенно епископы, уделяли больше внимания задаче проповеди. . Были приняты меры против роскошной жизни духовенства, поставлены под контроль финансовые злоупотребления, столь вопиющие в церкви на всех уровнях. Были установлены строгие правила, требующие пребывания епископов в своих епархиях, запрещалось назначение родственников на церковные должности. Были даны предписания о пастырском попечении и отправлении таинств, и вместо преобладавшего литургического хаоса собор изложил особые предписания о форме мессы и литургической музыки. В отличие от предыдущих соборов, Тридентский собор не привел к уменьшению папской власти.

В отличие от предыдущих соборов, Тридентский собор не привел к уменьшению папской власти.

За пределами Собора различные богословы, особенно иезуит св. Роберт Беллармин, критиковали доктринальные позиции протестантских реформаторов, но не было никого, кто мог бы соперничать в богословской и моральной приверженности, очевидной в трудах Мартина Лютера, или в красноречии и страстность, характерная для произведений Жана Кальвина. Для религиозного обновления были основаны новые религиозные ордена и другие группы, например театинцы, капуцины, урсулинки и особенно иезуиты. Позже в том же веке св. Иоанн Креста и св. Тереза Авила способствовали реформе ордена кармелитов и повлияли на развитие мистической традиции. Св. Франциск Сальский оказал такое же влияние на религиозную жизнь мирян. Папы Контрреформации были в основном людьми искренних убеждений и инициативы, умело применявшими дипломатию, убеждение и силу против ереси. В этот период реформ и реакции римско-католические богословы и лидеры имели тенденцию подчеркивать верования и религиозные темы, которые подвергались прямым нападкам со стороны протестантов, например, реальное присутствие Христа в Евхаристии, Девы Марии и Святого Петра.

Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- В этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.

- #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — лучший ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.