АНГАРА САМОРУКОВА • Индивидуальное хозяйство — антипод

бывшим сельскохозяйственным кооперативам Аграрный вопрос всегда занимал ключевое место

в экономической политике Румынии. Реформы 1864 и

1921 гг. дали толчок длительному процессу

ликвидации крупного помещичьего землевладения и

формирования товарного хозяйства. Массовое

кооперирование в деревне в 1949-1962 гг.

превратило сельскохозяйственные

производственные кооперативы (СПК) в основную

форму организации производства и землевладения.

Последняя аграрная реформа, начатая в 1990 г. Земельная реформа — центральное звено в становлении новых производственных отношений в сельском хозяйстве Программа аграрного реформирования, принятая в

1990 г., была нацелена на создание мощного слоя

эффективных земельных собственников, обладающих

правом свободного распоряжения и использования

земли, выбора форм хозяйствования. Масштабный

процесс преобразований включал в себя

ликвидацию СПК и приватизацию принадлежавших им

земель и имущества, превращение госхозов в

“коммерческие общества” с последующим

акционированием, перевод отрасли в режим

конкуренции. Для этого намечалось принять пакет

законодательных актов, регулирующих земельные и

налоговые отношения, сферу обращения

сельхозпродукции, развитие сельской местности в

целом 1. Основополагающим правовым документом стал Закон о земельном фонде 1991 г., давший начало радикальному переделу земель. В сферу его действия попали 4,3 тыс. СПК, которым к моменту реформирования принадлежало около 47% сельскохозяйственных угодий. Право на возвращение земельных паев, перешедших в свое время в собственность СПК, получили члены ликвидируемых хозяйств, лица, работавшие в течение последних пяти лет по контракту в СПК, а также наследники бывших владельцев земель. Минимальная величина земельного надела составляла 0,5 га на человека, максимальный пай на семью — 10 га (в пахотном эквиваленте). Предусмотрена свободная продажа и покупка земли для граждан Румынии, однако общая площадь земельного владения на одно физическое лицо не может превышать 100 га. Жестко оговаривается в законе обязанность

собственников использовать землю только в целях

производства сельхозпродукции. Если в течение

трех лет земля не обрабатывается, она изымается в

собственность государства. Учитывая большую дифференциацию плотности сельского населения по отдельным природно-географическим зонам, закон дает возможность предоставлять семьям, проживающим в освоенных в хозяйственном отношении районах, наделы в малонаселенных регионах с условием их обязательной обработки. В ходе ликвидации СПК особый режим был установлен для приватизации площадей, занятых многолетними плодовыми насаждениями, предприятий по переработке продукции, животноводческих комплексов, теплиц, парников. Крестьянам предлагалось либо создать на их основе производственно-коммерческие ассоциации, либо распродать имущество на торгах. Реформирование СПК намечалось завершить за 2-3 года, однако реально оно могло закончиться не ранее 1996 г. Иные принципы действовали при реорганизации

госсектора, который включал в себя земли

общенационального значения (например, под

различными сооружениями, дорогами, парками и

т.д.), земельные угодья государственных

производственных предприятий, станций по

механизации, научно-исследовательских и опытных

учреждений (в целом 28% сельскохозяйственных

площадей страны). К 1995 г. приватизировано примерно 10% госхозов, преимущественно мелких хозяйств. В 1996 г. намечалось продолжить разгосударствление предприятий, оказывающих производственно-снабженческие услуги, в том числе около 550 станций по механизации, организаций по поставкам семян, химических удобрений и средств защиты растений, племенного скота, а также по закупкам продукции. Модель приватизации предусматривает более

полный учет интересов потребителей услуг

сервисных компаний: до 30% акций передается их

руководству и персоналу, остальная

собственность подлежит свободной продаже, при

этом преимущественное право на приобретение

акций на льготных условиях имеют руководство и

члены сельхозассоциаций, входящих в зону

обслуживания. Несельскохозяйственные земли,

принадлежащие сервисным организациям, могут

быть переданы в собственность местной

администрации, которая затем вправе сдать их в

концессию тем же предприятиям. Новая структура землепользования Итогом передела собственности в сельском хозяйстве стала амортизация крупного производства, беспрецедентная парцеллизация землепользования, сокращение почти на 10% обрабатываемых площадей, в том числе за счет появления многочисленных меж, внутрихозяйственных дорог. На конец 1995 г. в собственности государства

осталось 12,3% сельхозугодий, в “общественном

секторе” (в основном коммунальные сенокосы и

пастбища) — 17,7%. Доминирующим стал частный

сектор, к которому перешло 70% сельхозплощадей (в

том числе 80% пашни) и 50-90% поголовья скота2.

После ликвидации СПК земельные наделы получили

6,5 млн человек, из которых 43% уже потеряли

всякую связь с сельским хозяйством и проживали в

городах. К настоящему времени создано 3,6 млн индивидуальных крестьянских хозяйств на общей площади 7 млн га, что составляет около половины всех сельхозугодий и пахотных земель страны. Хотя закон 1991 г. обязывал вернуть бывшим владельцам прежние земли, по многим причинам это не всегда оказывалось возможным. Поэтому при среднем наделе на одно крестьянское хозяйство менее 2 га он оказывался разбитым на 7-10 участков в радиусе бывшего СПК. Всего же по стране таких участков насчитывается свыше 45 млн. Первые же шаги новых собственников показали их

слабую адаптацию к изменившимся экономическим

реалиям. Плохо оснащенные в техническом

отношении, испытывающие острую нехватку

финансовых средств, практически не прибегающие к

наемному труду эти хозяйства имеют низкую

товарность (например, свыше половины сборов

пшеницы потребляется для собственных нужд) и у

них мало перспектив на ведение интенсивного

производства. Стремление выжить в условиях спада побудило крестьян уже в ходе передела собственности объединяться для совместной обработки земли и сбора урожая. Возникли семейные ассоциации без прав юридического лица, а также другие виды хозяйственной кооперации, опыт создания которых был позднее закреплен в специальном законе (общее число семейных ассоциаций достигло 14 тыс., различных кооперативов с юридическим статусом — более 4 тыс.). В 1995 г. почти 25% обрабатываемых площадей входило в зону действия различных форм кооперации. Этот процесс позволил несколько укрупнить

обрабатываемые массивы (в семейных ассоциациях в

среднем до 112 га, в межхозяйственных

объединениях — до 446 га), однако, по мнению

специалистов, неизбежны дальнейшая концентрация

сельхозплощадей и вымывание мелких крестьянских

хозяйств. По прогнозам, к 2005 г. их количество

может сократиться в 3-4 раза, а доля в земельной

собственности — до 13-14% Конкурентоспособным типом хозяйства в

ближайшие годы станут, видимо,

специализированные семейные фермы с наделом не

менее 30 га, различные формы

производственно-сбытовых ассоциаций,

интегрированных по вертикальному или

горизонтальному принципу. Становление аграрного рынка и роль государственного протекционизма Несмотря на то, что в стране создана законодательная база для формирования земельного рынка, установлены жесткие нормативы на общий земельный надел, введено преимущественное право на покупку (которое предоставлено совладельцам земли и соседям продавца), механизм купли — продажи сельскохозяйственных земель практически не действует. Это связано с затянувшимся процессом

юридической регистрации прав собственности

индивидуальных владельцев, отсутствием

нормативных актов, разграничивающих формы

владения-распоряжения-использования земли,

земельного кадастра, который позволил бы на

основе классификации земель в зависимости от их

качества устанавливать реальную, а не

спекулятивную рыночную цену земли. Обвальный спад сельхозпроизводства в 1992-1993 гг. обострил потребность в расширении протекционизма отечественных производителей, обусловил необходимость новой финансово-кредитной политики государства в аграрной сфере. Принятый в 1993 г. Закон о защите сельхозпроизводителей, дополняемый ежегодными постановлениями правительства, предоставляет сельскохозяйственным предприятиям и крестьянам широкий спектр финансово-кредитных льгот. Введена система минимальных цен, гарантируемых государством, на важнейшие виды продукции, по которым ведется оптовая торговля (зерновые, масличные, бобовые культуры, сахарная свекла, картофель, томаты для промышленной переработки, свежее молоко, семенной и посадочный материал). По стратегически значимым товарам,

номенклатура которых устанавливается ежегодно,

цены в национальной валюте эквивалентны

среднемировым. Большие трудности вызывает обеспечение

сельхозпроизводителей оборотными средствами и

инвестициями. По официальным данным, бюджетное и

коммерческое кредитование дает не более 60%

средств, привлекаемых товаропроизводителями в

сельском хозяйстве. Государство предоставляет

льготные кредиты по 15%-ной ставке, погашает из

бюджета до 60-75% (в зависимости от срока займа)

выплат по процентам на коммерческие кредиты.

Введены прямые денежные выплаты на закупку

химических удобрений, семенного и посадочного

материала, племенного скота. С 1995 г. сняты

пошлины с импорта репродуктивных животных,

протеиновых кормов, пестицидов. Тем не менее, по

оценкам румынских экономистов, сельское

хозяйство продолжает оставаться “пасынком

государства”. Особая проблема — дефицит капиталовложений.

За 1990-1995 гг. объем государственных инвестиций

в сельское хозяйство сократился в 4-5 раз,

составляя в настоящее время не более 20%

дореформенного уровня. Сохраняющиеся “ножницы

цен” на промышленные материально-технические

ресурсы и продукцию сельского хозяйства

способствуют переливу чистого продукта отрасли

в другие сектора, резко сужая внутренние

возможности аграрной сферы к накоплению

капитала5. Использование коммерческих

кредитов, учетная ставка по которым в 1994-1995 гг.

сохранялась на уровне 65-69%, обусловлено высокими

залоговыми гарантиями (100%-ная стоимость

депозитов физических и юридических лиц, 75% от

стоимости земли, сельхозпродукции, поголовья

скота), что при низкой рентабельности и

нестабильности производства может превратить

крестьян в банкротов. Принятие в 1994 г. Закона о сельскохозяйственном налоге завершило 3-летний льготный период, введенный в начале аграрной реформы. Средняя ставка налога (15%) будет корректироваться с учетом инфляции и дифференцироваться по пяти природно-сельскохозяйственным зонам и типам угодий. Новая система налогообложения, при всем своем щадящем режиме, вряд ли поправит финансовое положение крестьянства. Кризис сельского хозяйства По мнению большинства румынских экономистов, результатом аграрной реформы стал кризис сельскохозяйственного производства. Резкая смена форм собственности не способствовала развитию АПК, возникла опасность утраты продовольственной безопасности страны. В ходе ликвидации СПК была расхищена

значительная часть их имущества, нанесен тяжелый

урон когда-то крупному парниково-тепличному

хозяйству, оросительным системам, многолетним

насаждениям. Располагая в 80-е годы крупным по европейским

масштабам специализированным производством

зерновых, масличных, плодоовощных культур,

Румыния полностью обеспечивала себя основными

видами продовольствия. В пореформенный период

даже в условиях сокращения внутреннего

потребительского спроса из-за падения

покупательной способности населения страна была

вынуждена широко открыть национальный рынок для

импорта. Деструктивные процессы в АПК усугубляются в

результате широкой либерализации

внешнеторгового сотрудничества с зарубежными

партнерами. Отставая от западноевропейских

стран по уровню производительности труда почти в

8 раз, а по урожайности культур и продуктивности

скота в 3-4 раза (не говоря уже о качестве

продукции), румынское сельское хозяйство не

выдерживает конкуренции даже на национальном

рынке. Далеко идущие последствия могут иметь присоединение Румынии к ГАТТ, подписание в 1993 г. соглашения об ассоциации с Европейским союзом (вступившее в силу с мая 1995 г.), согласно которому страна обязана поэтапно снижать пошлины (почти на 80% за четыре года) при ввозе по квотам порошкового молока, сливочного масла, сыров, картофеля и других продовольственных товаров. После 1990 г. Румыния стала чистым импортером продовольствия и сельхозпродукции: по стоимости импорт превышал экспорт в 1990 г. в 14 раз, в 1992 г. — более чем в 3 раза, в 1994-1995 гг. — почти в 2 раза. Расширению румынского экспорта препятствует спад и большие годовые колебания сельхозпроизводства, опасность оголения внутреннего рынка, в силу чего правительство вынуждено вводить запрет на вывоз наиболее дефицитных видов продукции. В 1995 г. эта мера коснулась 176 наименований товаров, по 53 позициям были введены экспортные квоты. Румыния не “выбирает” даже те экспортные квоты, которые ей предоставил ЕС. Усиливающееся финансово-экономическое

сотрудничество с Западом (кредиты на импорт

сельхозпродукции, соглашения о развитии в

Румынии свеклосеяния и модернизации

производства сахара, создание

специализированных молочных ферм, техническое

переоснащение ряда отраслей пищевкусовой

промышленности) не оказывает существенного

воздействия на стабилизацию

сельхозпроизводства, осуществление

технологического прорыва в АПК. Озабоченность положением в АПК отражена в докладе Румынской службы информации, опубликованном в конце 1995 г. Его авторы рассматривают как угрозу продовольственной безопасности страны сам ход реализации Закона о земельном фонде, деградацию животноводства, неудовлетворительное состояние машинно-тракторного парка, сокращение валовых сборов основных культур и снижение загрузки мощностей в пищевой промышленности. Подчеркивается необходимость защиты внутреннего рынка от массового импорта по демпинговым ценам пищевкусовых товаров, часто сомнительного качества7. Для решения задачи обеспечения

продовольственной безопасности начата

разработка долгосрочной аграрной стратегии,

цель которой — способствовать устойчивому и

эффективному развитию АПК, превращению его в

конкурентоспособный сектор экономики. *** Опыт Румынии по реализации идеи превращения

крестьянина в хозяина земли через раздел самой

земли и средств производства представляет

интерес и для реформирования российского

сельского хозяйства. На наш взгляд, он

предостерегает от крайне радикальных мер,

фетишизации индивидуального производства,

недостаточного учета зависимости аграрного

сектора от других сфер экономики. Шесть лет

румынской реформы опровергли взгляды на частную

земельную собственность как панацею, гарант

высокоинтенсивного производства.

Представляется, что для успешной модернизации

АПК большое значение имеет формирование новых,

адекватных рынку организационно-правовых форм

хозяйствования, в том числе кооперативных. |

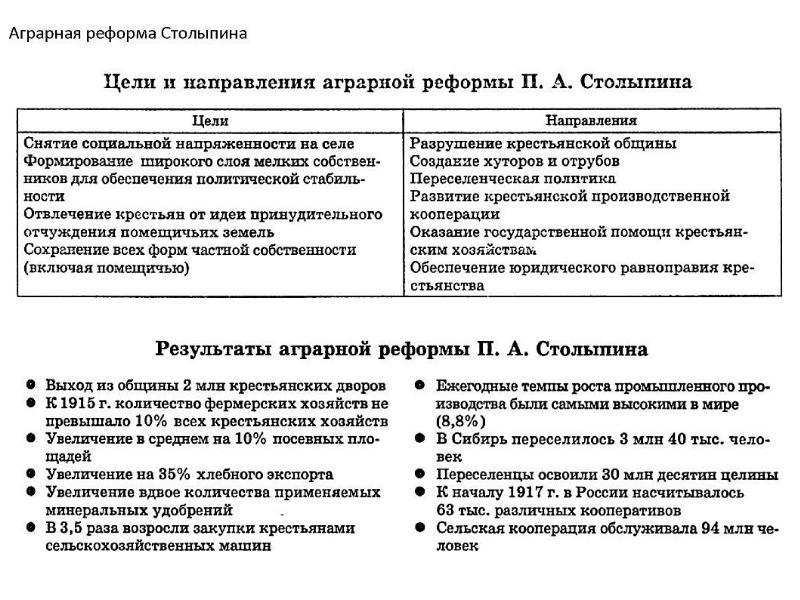

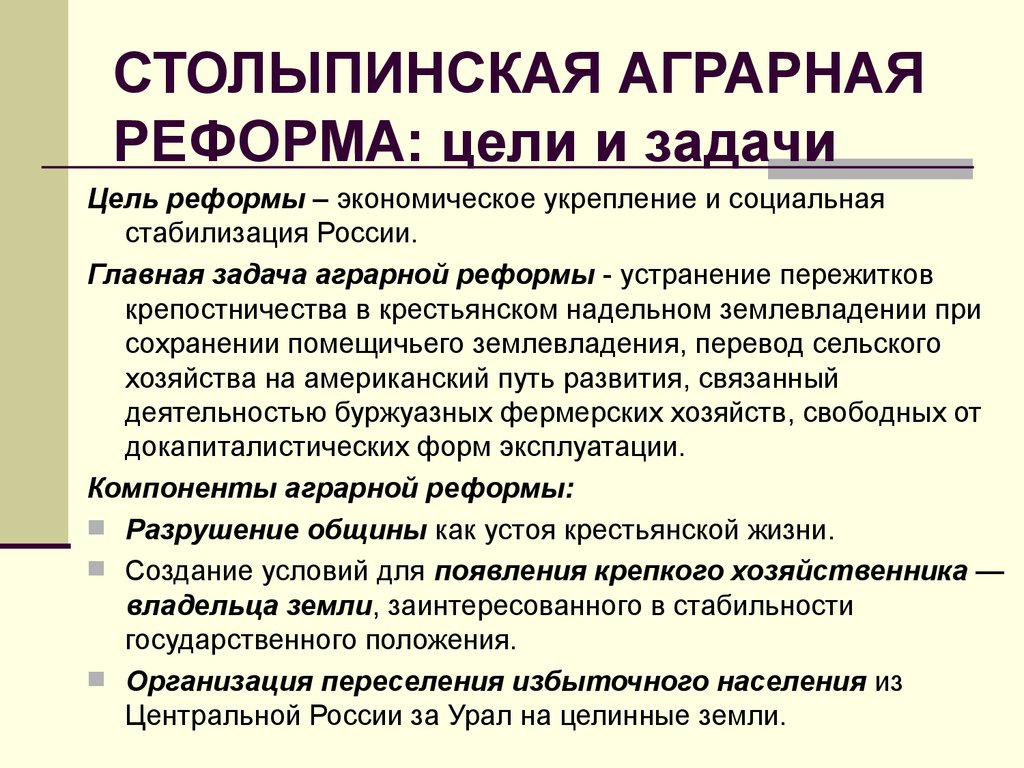

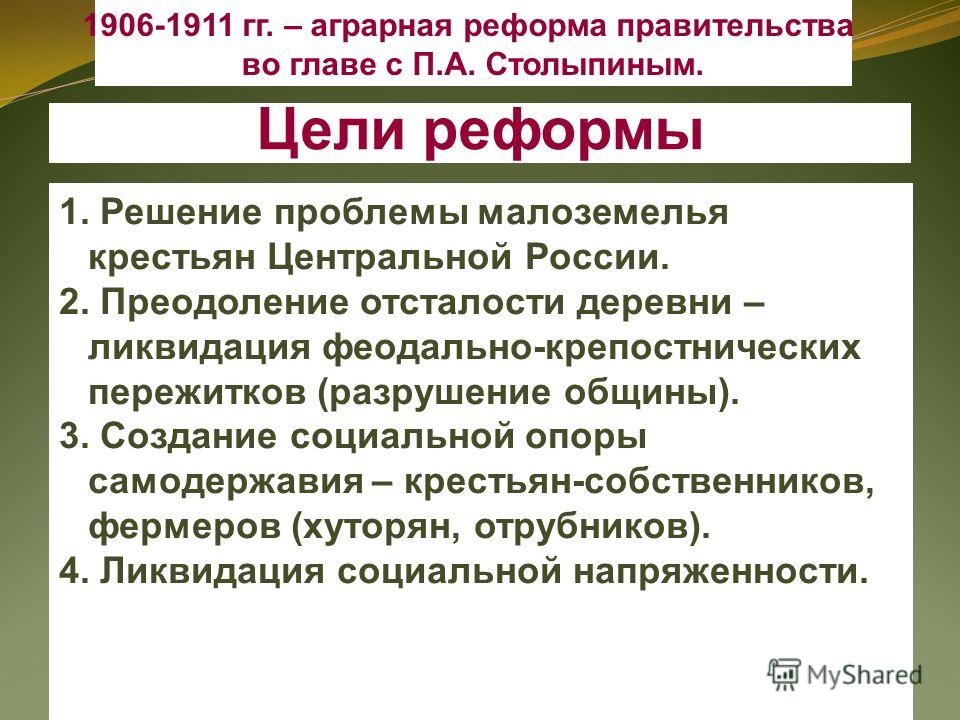

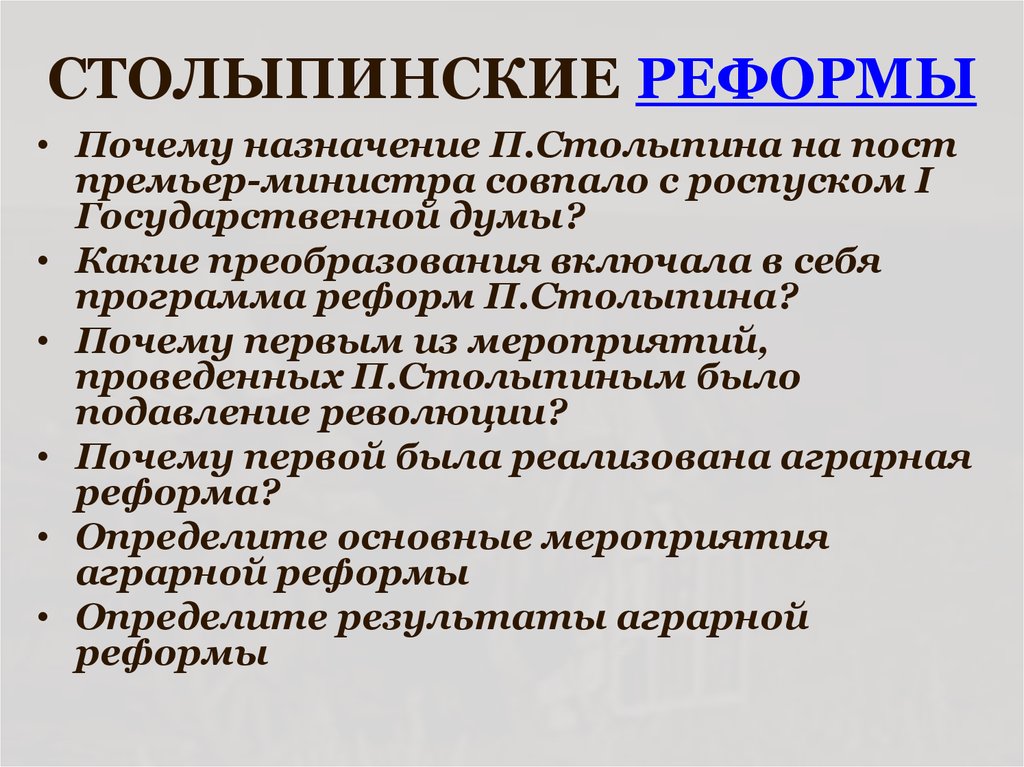

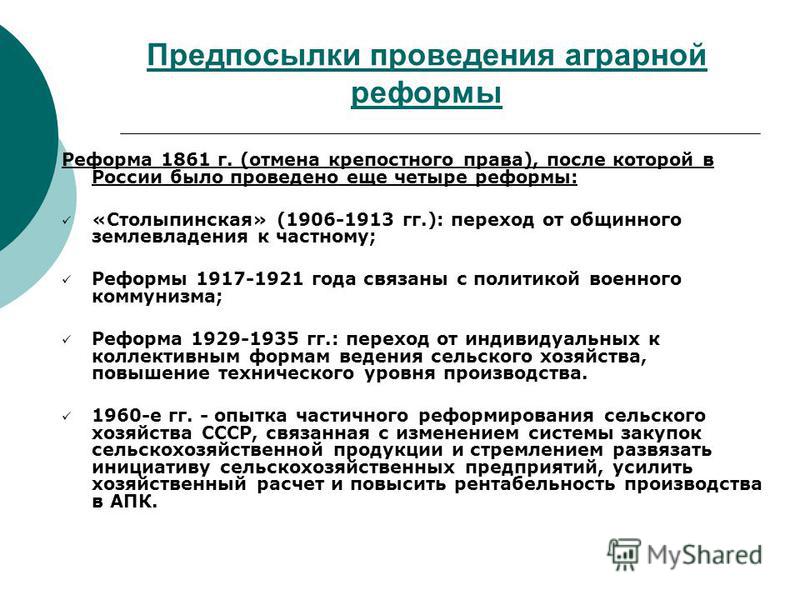

«Характер и причины проведения аграрной реформы П. А. Столыпина», История

- Выдержка

- Другие работы

- Помощь в написании

Характер и причины проведения аграрной реформы П. А. Столыпина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

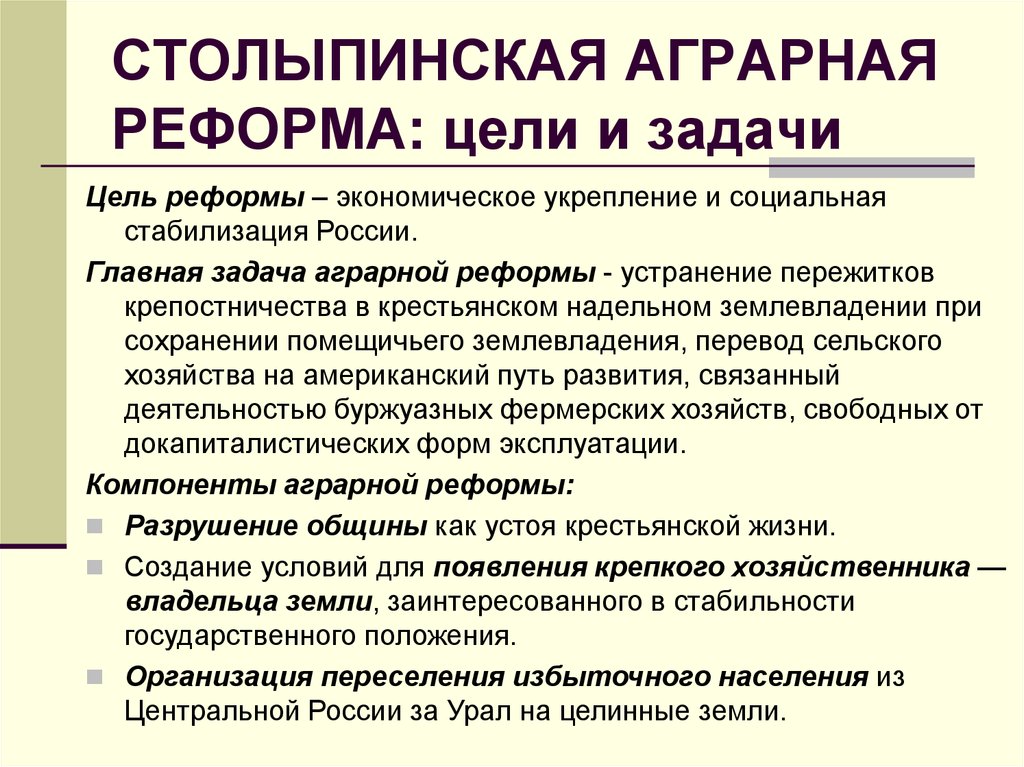

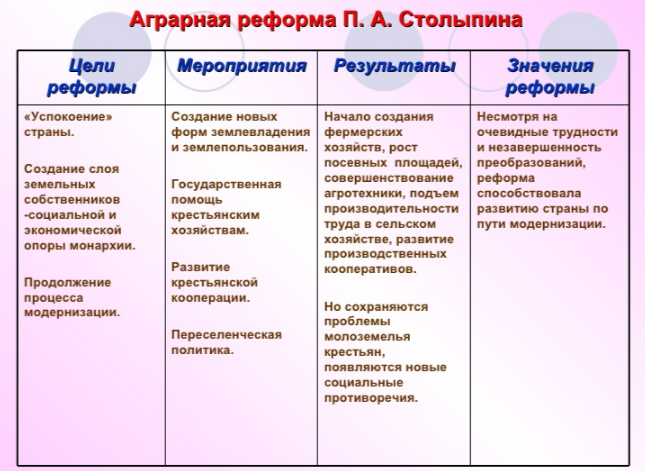

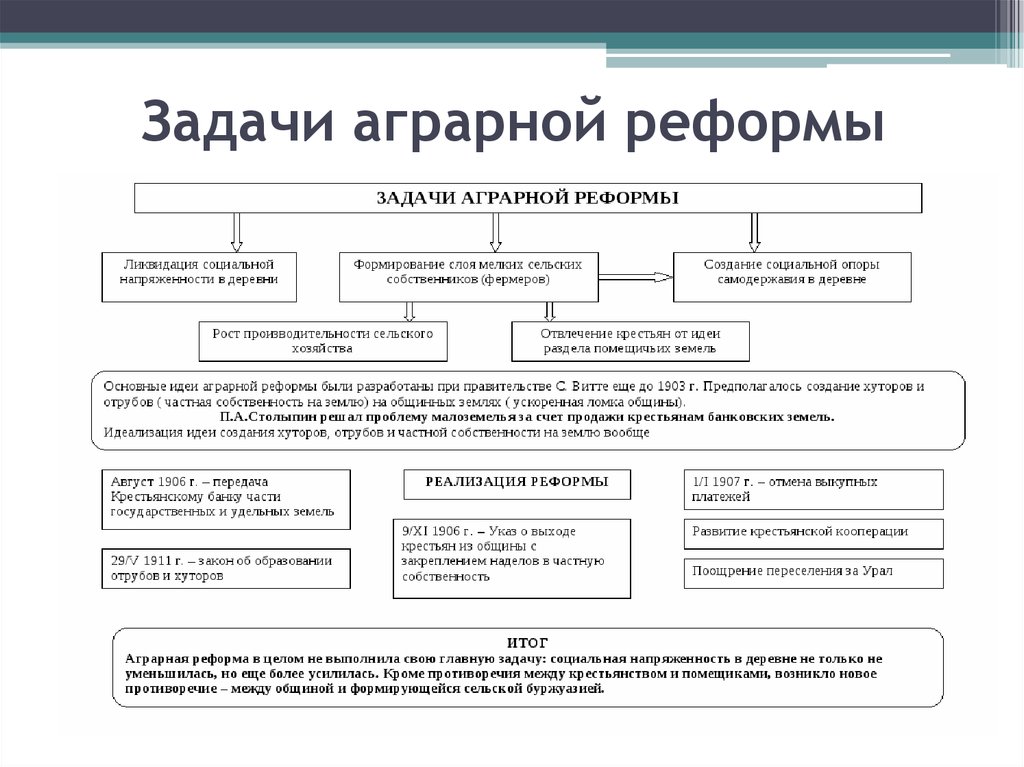

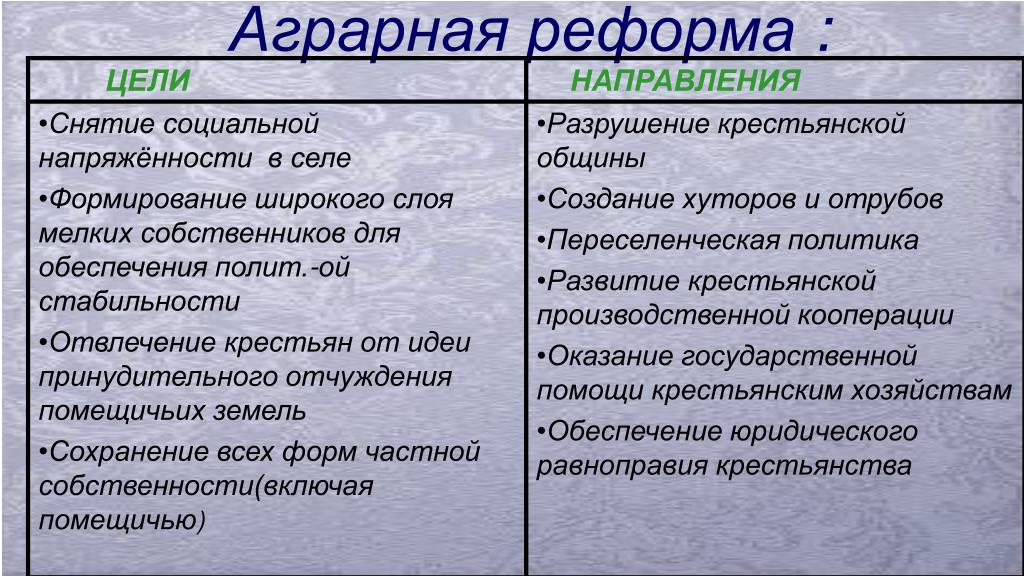

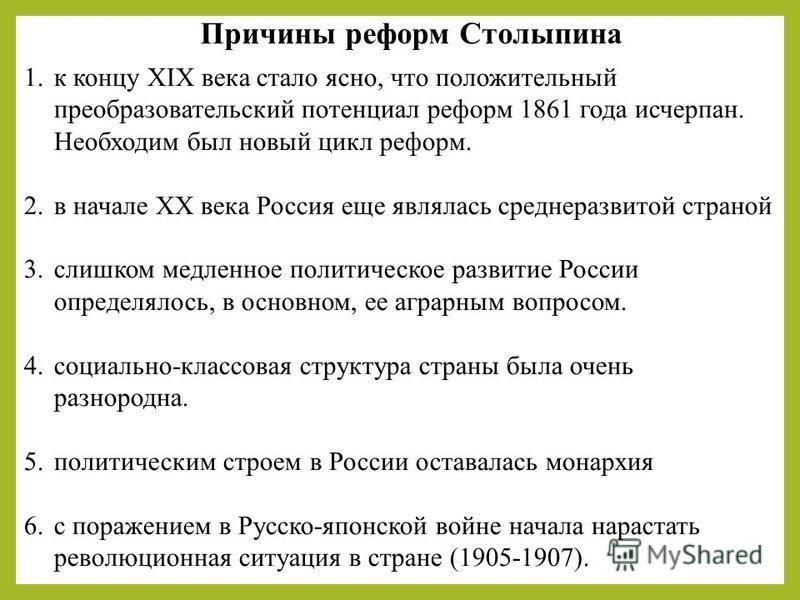

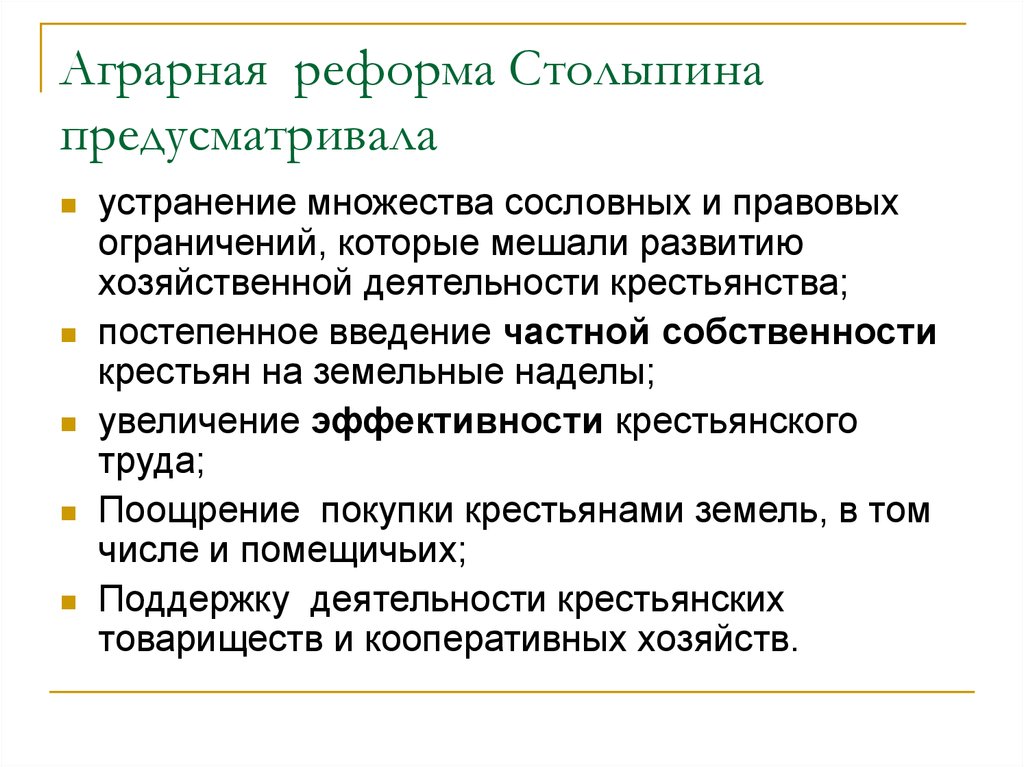

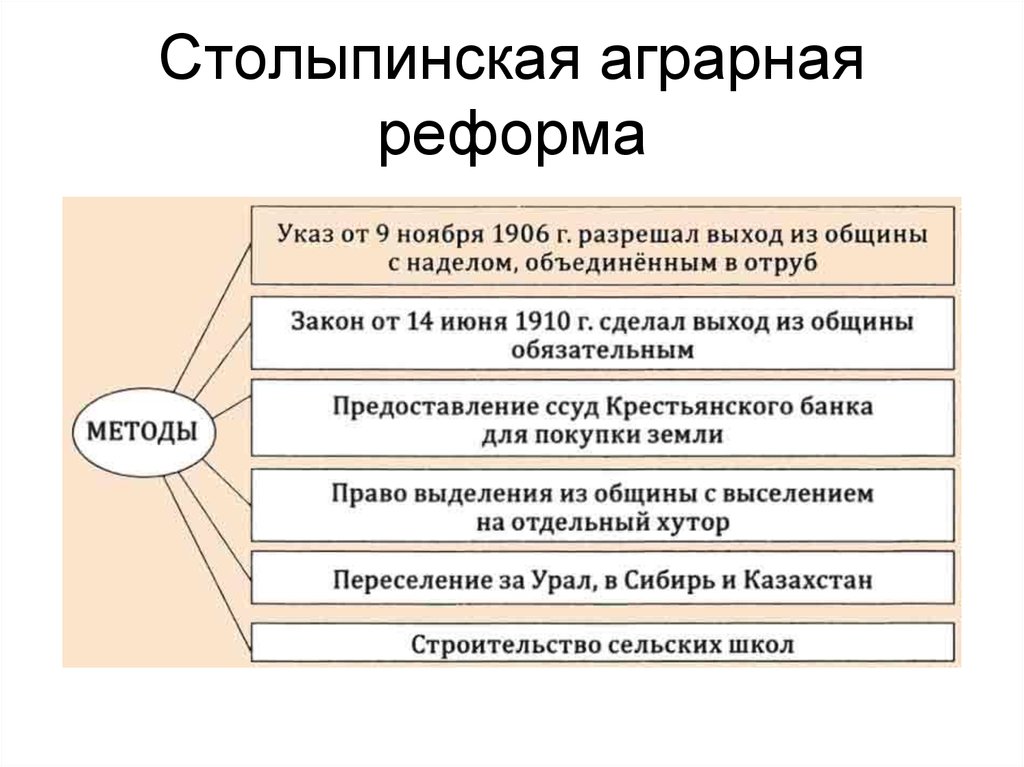

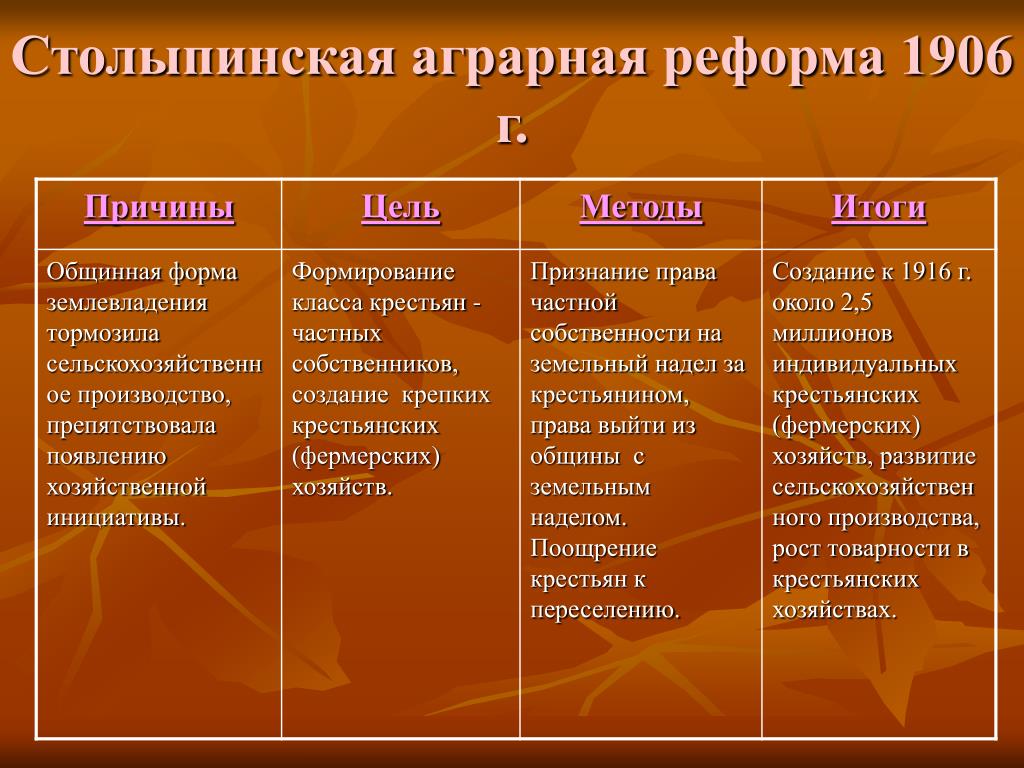

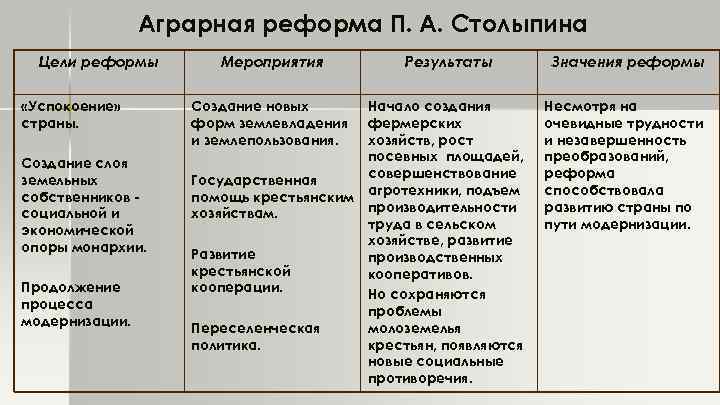

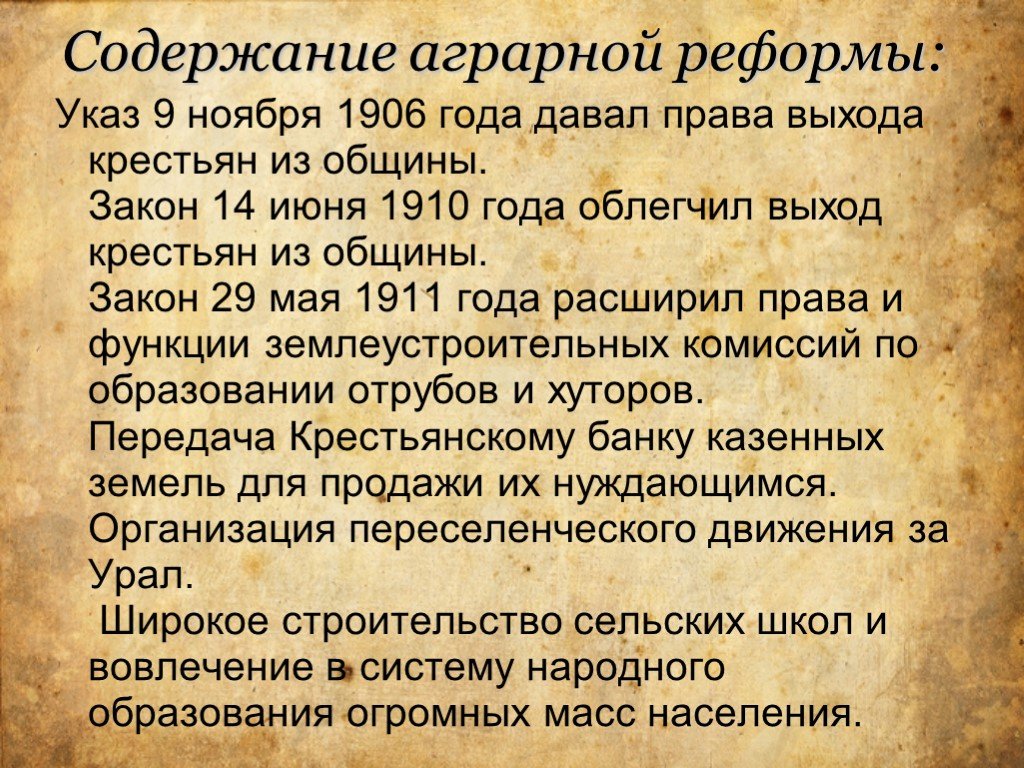

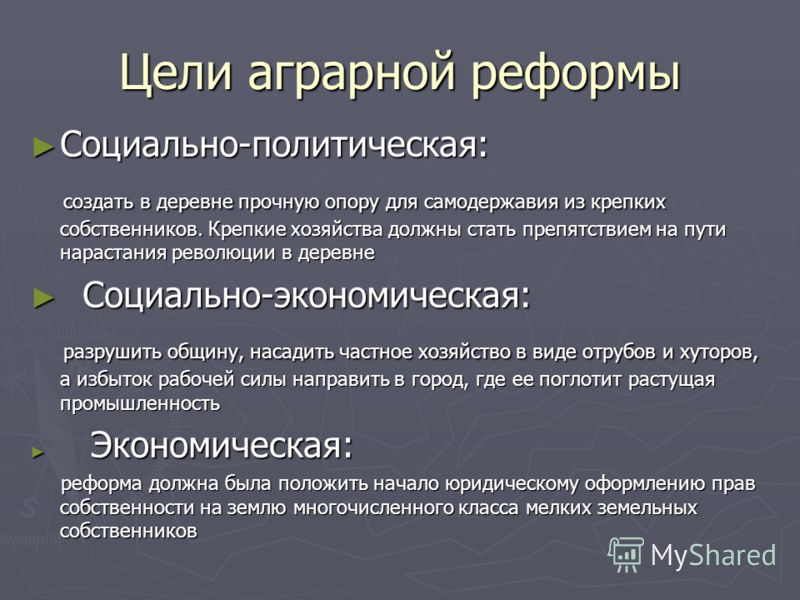

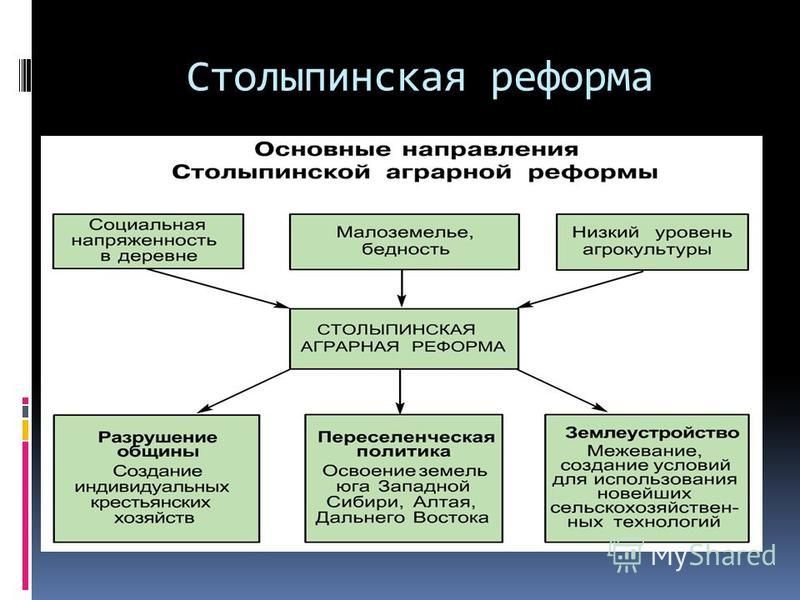

В основе новой аграрной политики российского правительства лежали идеи разработанные «Особым совещанием» С. Ю. Витте в 1906 г. Там поднимались вопросы о разрешении свободного выхода крестьян из общины по собственному желанию. В мае 1906 г. Съезд дворянских обществ продиктовал Столыпину ряд подобных мероприятий:

- · Разрешить крестьянам свободно выходить из общины

- · Разрешить крестьянам продавать свои наделы

- · Разрешить свободное переселение крестьян окраины территорий

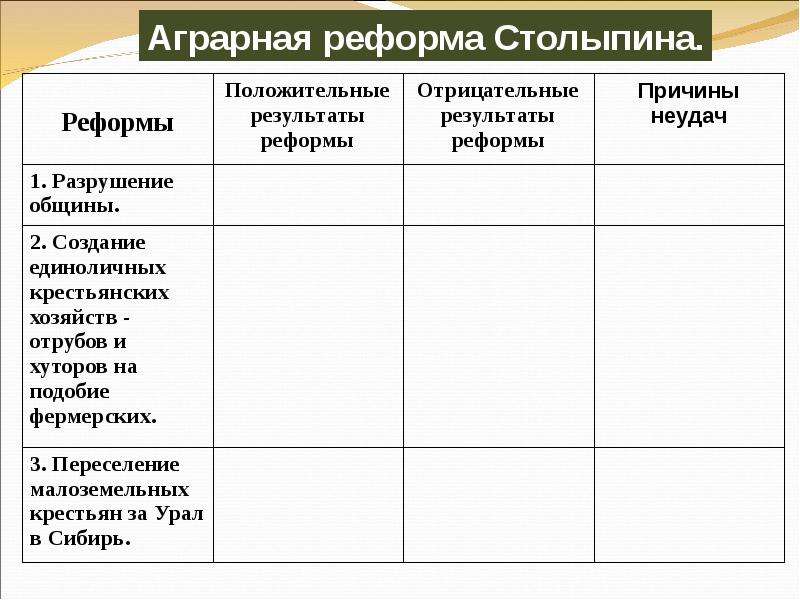

Это и ознаменовало предложение новой аграрной политики, являвшейся огромным сдвигом в сторону капиталистических поземельных крестьянских отношений, которые в полне могли создать прочную базу для правительства из числа крестьян, перешедших из общинного землевладения к индивидуальному. Само разрушение общины понималось ни как принуждение, а как снятие препятствий, которые ныне были поставлены законом для сохранения общины. Однако вопрос касающийся судьбы помещичьего землевладения был отложен.

Само разрушение общины понималось ни как принуждение, а как снятие препятствий, которые ныне были поставлены законом для сохранения общины. Однако вопрос касающийся судьбы помещичьего землевладения был отложен.

Таким образом, автором новой политики царского правительства был С. Ю. Витте, однако его деятельность относительно этого вопроса ограничилась лишь идеями, а претворение же их в жизнь выпало на П. А. Столыпина во время уже начавшейся в России революции и разгоревшегося к тому времени пожару крестьянских выступлений в деревне.

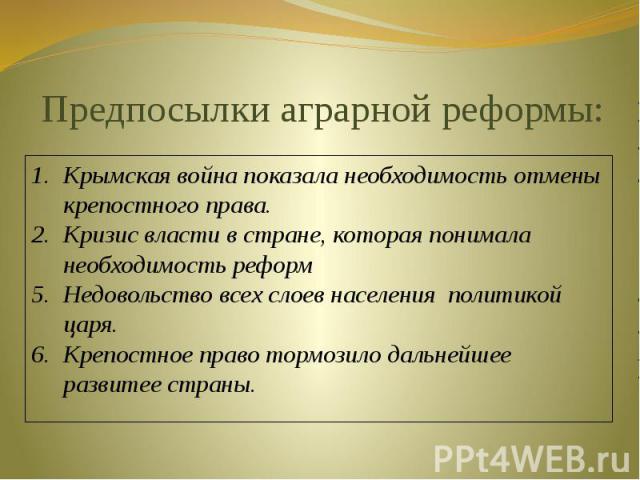

Царское правительство прекрасно понимало, что основным тормозом капитализма сельского хозяйства, мешающим к переводу его на товарное производство, ориентированное на рынок являлась сельская община. Такой курс характеризуется как «рыночный», то есть буржуазный крс реформаторского крыла в правительстве. Крестьянская община, сохранившейся со времен средневековья, выступала в это время как основа общественной жизни в деревне, регулирующей социальные отношения внутри крестьянства, тормозившие как социальное, так и имущественное расслоение крестьян-общинников, закрепляющий натуральное нетоварное хозяйство с его архаичными формами земле использования и землеустройства. П. А. Столыпин видел главную причину отсталости сельского хозяйства в примитивном и не рациональном строе общинного землевладения, в раздробленности и распыленности крестьянских наделов. Средневековая община сильно ограничивала возможности развития даровитых и хозяйственных крестьян своей уравниловкой. В общинах стали очень часто практиковаться многочисленные переделы земельных участков и совместная обработка земли. Крестьянин-общинник являлся в стране человеком «второго сорта», так как не имел возможности по собственному желанию покинуть свой территориальный «крестьянский мир», и был полностью зависим от него. Это повлекло к формированию в европейской части России огромного переизбытка сельского населения, что непроизвольно стало тормозить рост численности городского населения в целом, и, в частности рабочих, занятых в промышленном производстве. Внутри же самой общины это приводило к массовому обезземеливанию крестьян, к росту числа пауперизированного деревенского населения, существующего за счет работающих общинников, и являющегося неспокойным «бунтарским» и даже криминальным элементом.

П. А. Столыпин видел главную причину отсталости сельского хозяйства в примитивном и не рациональном строе общинного землевладения, в раздробленности и распыленности крестьянских наделов. Средневековая община сильно ограничивала возможности развития даровитых и хозяйственных крестьян своей уравниловкой. В общинах стали очень часто практиковаться многочисленные переделы земельных участков и совместная обработка земли. Крестьянин-общинник являлся в стране человеком «второго сорта», так как не имел возможности по собственному желанию покинуть свой территориальный «крестьянский мир», и был полностью зависим от него. Это повлекло к формированию в европейской части России огромного переизбытка сельского населения, что непроизвольно стало тормозить рост численности городского населения в целом, и, в частности рабочих, занятых в промышленном производстве. Внутри же самой общины это приводило к массовому обезземеливанию крестьян, к росту числа пауперизированного деревенского населения, существующего за счет работающих общинников, и являющегося неспокойным «бунтарским» и даже криминальным элементом. А крестьяне отпускаемые из общин в силу своей зависимости от «крестьянского мира» и вовсе не могли быть полноценными городскими жителями. Уравнительные тенденции в общине лишали наиболее предприимчивых ее членов стимулов к увеличению производительности труда, к освоению и внедрению передовых агрономических приемов и новой сельскохозяйственной техники. Именно таким образом, происходила консервация архаических форм хозяйствования.

А крестьяне отпускаемые из общин в силу своей зависимости от «крестьянского мира» и вовсе не могли быть полноценными городскими жителями. Уравнительные тенденции в общине лишали наиболее предприимчивых ее членов стимулов к увеличению производительности труда, к освоению и внедрению передовых агрономических приемов и новой сельскохозяйственной техники. Именно таким образом, происходила консервация архаических форм хозяйствования.

Это стало вызывать как нравственную, так и физическую деградацию части крестьянства, которая выражалась в широком распространении в русских деревнях как пьянство, то есть происходило сильное снижение культурного уровня русского крестьянина. В связи с аграрным перенаселением российской деревни среди безземельного и малоземельного крестьянства широко распространилось требование о новом переделе земли и отстранение ее от помещиков. Хотя следует заметить, что это требование было поддержано и более зажиточными слоями деревни. В конце концов это и послужило основной причиной крестьянских выступлений во время революции 1905;1907 гг. , в которой аграрный вопрос стоял с особой остротой. Чтобы ликвидировать возникший социальный конфликт в деревне Столыпин в месте с правительством был вынужден принять ряд мер с целью реформирования аграрного сектора экономики. 5 декабря 1908 г. на заседании Государственной Думы П. А. Столыпин озвучил истинную цель нового законодательства, утверждав, что правительство делает ставку на «крепцих и сильных, а не на убогих и пьяных» которые станут преградой для развития революционных движений среди крестьян.

, в которой аграрный вопрос стоял с особой остротой. Чтобы ликвидировать возникший социальный конфликт в деревне Столыпин в месте с правительством был вынужден принять ряд мер с целью реформирования аграрного сектора экономики. 5 декабря 1908 г. на заседании Государственной Думы П. А. Столыпин озвучил истинную цель нового законодательства, утверждав, что правительство делает ставку на «крепцих и сильных, а не на убогих и пьяных» которые станут преградой для развития революционных движений среди крестьян.

Раньше помещики учитывали лишь одну сторону общины: так как она удерживала разорившихся крестьян в деревне, и не давала им стать «язвой пролетариата», которой они страшились. Революция 1905;1907 гг. отчетливо показала, что бедняцкая армия таит в себе огромнейшую опасность, громящую усадьбы. Теперь уже сами помещики желали удалить разорившихся из деревни. Но для этого надо было разрушить общину, а ее члена дать право продавать свой надел для получения денег на переселение. Также обратили внимание и на то, что община сильно препятствовала появлению крепких и сильных хозяйств, тормозила хозяйственную инициативу строгой регламентацией севооборотов, пределами и пр. , зачастую поражая социальное иждивенчество и даже социальный паразитизм некоторой части общинников. Однако именно такие крепкие хозяева и могли стать твердой опорой и для помещиков, и для правительства, для и им и нужно дать земли. Но без разрушения общины общинные кулаки и зажиточные середняки могли вновь как и в 1905гю обратить свой взор на богатые помещичьи земли. И Исходя из этого было принято решение об уничтожении общины во имя двух главных целей:

, зачастую поражая социальное иждивенчество и даже социальный паразитизм некоторой части общинников. Однако именно такие крепкие хозяева и могли стать твердой опорой и для помещиков, и для правительства, для и им и нужно дать земли. Но без разрушения общины общинные кулаки и зажиточные середняки могли вновь как и в 1905гю обратить свой взор на богатые помещичьи земли. И Исходя из этого было принято решение об уничтожении общины во имя двух главных целей:

- · Создание новой опры правительства в деревне в лице кулачества

- · Выселение беспокойных крестьян в Сибирь, где много свободной земли

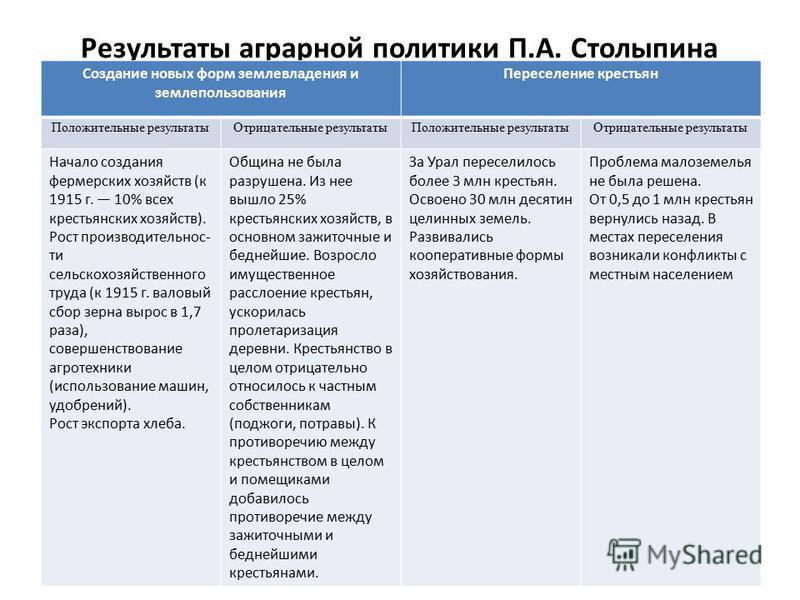

Столыпин рассматривал свою реформу как борьбу с тенденциями, порождающими революционное брожение среди крестьянства и способствующими успеху агитации в деревне революционных партий левого социалистического толка. Основой реформы Столыпина стало разрушение традиционной крестьянской общины и создание большого количества частновладельческих, уже по аналогии фермерских хозяйств, ориентировавшихся на производство продукции для продажи на внутреннем и мировом рынке. То есть это была политика, основанная на широком лавировании царизма между различными социальными силами российской деревни, позже получившая название «аграрный бонапартизм», обусловленная развитием капиталистических отношений в сельском хозяйстве страны. В рамках этой реформы предполагалось проводить активную переселенческую политику, для ликвидирования аграрного перенаселения в Центральном регионе страны, и для плотного заселения необжитых районов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

То есть это была политика, основанная на широком лавировании царизма между различными социальными силами российской деревни, позже получившая название «аграрный бонапартизм», обусловленная развитием капиталистических отношений в сельском хозяйстве страны. В рамках этой реформы предполагалось проводить активную переселенческую политику, для ликвидирования аграрного перенаселения в Центральном регионе страны, и для плотного заселения необжитых районов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Как отмечает в своем исследовании С. Г. Пушкарев, П. А. Столыпин исходил из того, что деление помещичьих земель между крестьянами могла бы лишь в незначительной степени увеличить площади крестьянского землепользования и не смогло бы решить проблему безземелья и малоземелья в корне. Поэтому он активно выступал против решения земельного вопроса в России путем быстрого насильственного отстранения помещичьих владений и уравнительного перераспределения земли, которое предлагали депутаты Государственной Думы представляющие оппозиционные левые партии и фракции (эсеры, меньшевики, большевики и т. д.). Столыпин объяснял свою позицию с данном вопросе соответствующими фактами. К 1905 г. в руках дворян оставалось лишь 53 млн. десятин земли; почти половина дворянских земель к тому времени перешла в руки других сословий, больше всего 26 млн. десятин отошло в руки крестьян и крестьянских товариществ, покупавших дворянские земли с помощью Крестьянского банка, а затем и в руки купцов и торгово-промышленных компаний — 16 млн. десятин. Присчитывая покупные крестьянские земли к надельным, мы получаем площадь крестьянского землевладения в 1905 г. 165 млн. десятин против 53 млн. десятин дворянских и учитывая при этом, что 155 млн. десятин принадлежало казне и «учреждениям» — уделам, церкви и монастырям [https://referat-bank.ru, 19].

д.). Столыпин объяснял свою позицию с данном вопросе соответствующими фактами. К 1905 г. в руках дворян оставалось лишь 53 млн. десятин земли; почти половина дворянских земель к тому времени перешла в руки других сословий, больше всего 26 млн. десятин отошло в руки крестьян и крестьянских товариществ, покупавших дворянские земли с помощью Крестьянского банка, а затем и в руки купцов и торгово-промышленных компаний — 16 млн. десятин. Присчитывая покупные крестьянские земли к надельным, мы получаем площадь крестьянского землевладения в 1905 г. 165 млн. десятин против 53 млн. десятин дворянских и учитывая при этом, что 155 млн. десятин принадлежало казне и «учреждениям» — уделам, церкви и монастырям [https://referat-bank.ru, 19].

С другой стороны, многие из сохранившихся дворянских имений вели «культурное» сельское хозяйство и являлись крупными поставщиками хлеба на внешний и внутренний рынки, поэтому их раздробление с точки зрения общих интересов национального хозяйства было бы скорее ущербом, чем пользой, к тому же многие из помещиков сдавали свои земли крестьянам в аренду.

Сохранение твердых общинных традиций переводило развитее капиталистических отношений в разряд развивающихся как бы подспудно в обход структур общины. Отмечается стихийность и деформированность функционирования складывающихся мелкотоварных экономических связей. Они стали развиваться как бы «скрытым» образом. Но вместе с этим общинные традиции замедлили экономическое раскрепощение состоятельной части сельского населения, так называемых кулаков. Конечно, кулачество стало выкупать земли, брать в аренду инвентарь, использовать на сезонных работах крестьян-батраков и беднейших малоземельных общинников, а также давать им деньги в долг, чтобы они могли «продержаться» до будущего урожая. Однако для того чтобы осуществить переход к современным формам хозяйствования, нужно не только ослабить давление со стороны общин, но и заменить ростовщиков более или менее слаженной банковской системой. Расширение железнодорожной сети должно было активизировать товарообмен, который бы привел к решительному увеличению городского потребительского рынка. Однако большинство русских городов представляли собой нагромождение бедных предместий вокруг скудных торговых центров, население которых увеличивалось на зимний сезон в связи с наплывом крестьян, ищущих временную работу, и уменьшалось с наступлением весны, когда они возвращались в деревню, с которой были тесно связаны.

Однако большинство русских городов представляли собой нагромождение бедных предместий вокруг скудных торговых центров, население которых увеличивалось на зимний сезон в связи с наплывом крестьян, ищущих временную работу, и уменьшалось с наступлением весны, когда они возвращались в деревню, с которой были тесно связаны.

Тем самым сохранялась ограниченность внутреннего рынка, средним производителям затруднительно было продавать свою продукцию в городах. На рубеже веков в России, по факту еще не успел сложиться устойчивый средний слой сельского общества, который бы мог стабилизировать общественную обстановку в деревне.

Наследие феодально-крепостнического прошлого также ощущалось и в экономическом мышлении крупных землевладельцев. Помещик не стремился внедрять технические усовершенствования, которые бы в разы увеличили производительность труда так как:

- · рабочая сила имелась в избытке и была достаточно дешевой, так как сельское население постоянно росло, причем очень быстрыми темпами в силу высокой рождаемости

- · помещик мог использовать примитивный сельскохозяйственный инвентарь самих крестьян, привыкших выплачивать долги в виде барщины.

Землевладение по своей сути оставалось прежним, приспособленным к кабале и отработкам, а не к требованиям агрикультуры. Поместное дворянство начинало постепенно приходить в упадок, разоряться или социально-паразитировать из-за непроизводительных расходов, которые в конечном итоге и привели к переходу земли в руки других социальных слоев населения. Более быстро и успешно шел процесс капитализации поместного дворянства на окраинах империи — в Прибалтике, вдоль побережья Черного моря, в степных районах юго-востока России, в тех местностях, где давление общинного уклада и пережитки крепостничества были слабее.

Так как в тогдашнем российском обществе преобладающее большинство составляло деревенское население, то аграрная реформа с неизбежностью отразилась бы и на других сферах Российской империи. Поэтому меры принимаемые «столыпинским правительством» в области аграрных преобразований сочетались с шагами в отношении прочих важнейших сторон жизнедеятельности общества. Так по этому поводу обращает внимание В. О. Ключевский, современник Столыпина: «Одновременно с Японской войной частью под ее влиянием был возвещен и поставлен на очередь ближайшего будущего ряд „крупных внутренних преобразований“, имевших продолжить дело уравнения сословий и подготовки их к совокупному участию в управлении. Высочайший указ Сенату от 12 декабря 1904 г., возвещая эти преобразования, на первом месте повелевает особому совещанию по важнейшим вопросам, чтобы работы его привели законы о крестьянах, как полноправных свободных сельских обывателях, к объединению с общим законодательством империи». Далее идет перечень мероприятий, необходимых к исполнению: расширение участия земских и городских учреждений в решении местных вопросов, уравнение перед судом лиц всех сословий, государственное страхование рабочих, пересмотр применения исключительных законов, устранение излишнего стеснения печати.

О. Ключевский, современник Столыпина: «Одновременно с Японской войной частью под ее влиянием был возвещен и поставлен на очередь ближайшего будущего ряд „крупных внутренних преобразований“, имевших продолжить дело уравнения сословий и подготовки их к совокупному участию в управлении. Высочайший указ Сенату от 12 декабря 1904 г., возвещая эти преобразования, на первом месте повелевает особому совещанию по важнейшим вопросам, чтобы работы его привели законы о крестьянах, как полноправных свободных сельских обывателях, к объединению с общим законодательством империи». Далее идет перечень мероприятий, необходимых к исполнению: расширение участия земских и городских учреждений в решении местных вопросов, уравнение перед судом лиц всех сословий, государственное страхование рабочих, пересмотр применения исключительных законов, устранение излишнего стеснения печати.

А.Я. Аврех тоже описывает деятельность Столыпина на широком фоне политической жизни, тесно связанной с окружавшими его течениями и группировками, в его взаимоотношениях с царем, Думой, Государственным Советом, черносотенцами, либералами и т. п. Центральным звеном здесь является Дума, которая являлась главный механизмом проведения реформ. Анализируя первый в истории страны парламентский опыт автор смог раскрыть суть задуманных Столыпиным реформ, его позицию и ее эволюцию, установить причины трудностей проведения столыпинского курса в жизнь. Отмечено доминирующее место, которое было отведено думским прениям относительно реформаторского курса П. А. Столыпина: участие представителей крестьянства в политической жизни страны, бюджет, аграрная политика, рабочий вопрос, национальный вопрос.

п. Центральным звеном здесь является Дума, которая являлась главный механизмом проведения реформ. Анализируя первый в истории страны парламентский опыт автор смог раскрыть суть задуманных Столыпиным реформ, его позицию и ее эволюцию, установить причины трудностей проведения столыпинского курса в жизнь. Отмечено доминирующее место, которое было отведено думским прениям относительно реформаторского курса П. А. Столыпина: участие представителей крестьянства в политической жизни страны, бюджет, аграрная политика, рабочий вопрос, национальный вопрос.

Заполнить форму текущей работой

Земельная реформа | Определение, история, программы, типы, примеры и факты

феодализм

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Уильям Юарт Гладстон Александр II Гровер Кливленд Гай Гракх Карл, Reichsfreiherr vom und zum Stein

- Похожие темы:

- коллективизация совхоз Закон об аграрной реформе сейсахтея уджамаа

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

земельная реформа , целенаправленное изменение способа владения или владения сельскохозяйственной землей, применяемых методов обработки или отношения сельского хозяйства к остальной экономике. Подобные реформы могут быть провозглашены правительством, заинтересованными группами или революцией.

Подобные реформы могут быть провозглашены правительством, заинтересованными группами или революцией.

Концепция земельной реформы со временем менялась в зависимости от ряда функций, которые выполняла сама земля: как фактор производства, средство сбережения и богатства, символ статуса или источник социального и политического влияния. Стоимость земли отражает ее относительную редкость, которая в условиях рыночной экономики обычно зависит от соотношения между площадью пригодной для использования земли и численностью населения этой территории. По мере того, как площадь земли на душу населения уменьшается, относительная стоимость земли растет, и земля становится все более источником конфликтов между экономическими и социальными группами внутри сообщества.

Модели распределения богатства и доходов, а также социального и политического влияния частично определяются законами, регулирующими землевладение. Эти законы определяют приемлемые формы пребывания в должности, а также связанные с ними привилегии и обязанности. Они определяют право собственности на землю и степень, в которой владелец может свободно распоряжаться ею и доходом от ее использования. В этом смысле форма владения определяет распределение богатства и доходов на основе земли: если разрешена частная собственность, неизбежна классовая дифференциация; напротив, общественная собственность устраняет такие различия. Формы владения варьируются от временного условного владения до простой собственности за плату, которая дает полные необремененные права контроля и распоряжения землей.

Они определяют право собственности на землю и степень, в которой владелец может свободно распоряжаться ею и доходом от ее использования. В этом смысле форма владения определяет распределение богатства и доходов на основе земли: если разрешена частная собственность, неизбежна классовая дифференциация; напротив, общественная собственность устраняет такие различия. Формы владения варьируются от временного условного владения до простой собственности за плату, которая дает полные необремененные права контроля и распоряжения землей.

Исторически земельная реформа означала реформу системы землевладения или перераспределение прав собственности на землю. В последние десятилетия концепция была расширена в связи с признанием стратегической роли земли и сельского хозяйства в развитии. Таким образом, земельная реформа стала синонимом аграрной реформы или быстрого улучшения аграрной структуры, которая включает в себя систему землевладения, модель земледелия и организацию фермы, масштабы сельскохозяйственной деятельности, условия аренды и институты сельского кредита. , маркетинг и образование. Он также имеет дело с состоянием технологии или с любой комбинацией этих факторов, как показывают современные движения за реформы, независимо от политической или идеологической ориентации реформаторов.

, маркетинг и образование. Он также имеет дело с состоянием технологии или с любой комбинацией этих факторов, как показывают современные движения за реформы, независимо от политической или идеологической ориентации реформаторов.

Цели реформы

Реформа обычно проводится по инициативе правительства или в ответ на внутреннее и внешнее давление для разрешения или предотвращения экономического, социального или политического кризиса. Таким образом, реформу можно рассматривать как механизм решения проблем. Однако истинные мотивы реформ могут сильно отличаться от заявленных реформатором. Различие между реальными и провозглашенными целями может быть особенно значительным, если провозглашенные цели были навязаны реформаторам, которые не поддерживают эти цели. Реформаторы могут провозглашать определенные цели просто для того, чтобы успокоить крестьян, подорвать оппозицию, заручиться международной поддержкой или защитить свои позиции. Однако провозглашенные цели земельной реформы будут отправной точкой этой статьи.

Политические и социальные цели

Наиболее распространенной провозглашаемой целью земельной реформы является отмена феодализма, что обычно означает свержение класса помещиков и передачу его власти реформаторской элите или ее ставленникам. Если «иностранцы» оказываются среди класса помещиков, целью становится поражение империализма и прекращение иностранной эксплуатации.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Другая общая цель — освободить крестьян от порабощения и зависимости от эксплуататоров и сделать их активными гражданами, восстановив то, что у них якобы было отнято.

Третья цель — создать демократию — заявленная цель как капиталистических, так и, в 20-м веке, коммунистических реформаторов. Большинство капиталистических реформ основано на предпосылке, что индивидуальная частная собственность в форме независимых семейных ферм будет продвигать и поддерживать демократические институты.

Коммунистические реформаторы, напротив, обычно стремились свергнуть как феодализм, так и капитализм, исходя из того, что как средство производства частная собственность на землю по своей сути порождает эксплуатацию. На практике это означало «возвращение земли земледельцам» и создание бесклассового, демократического общества. Более непосредственной и практической целью коммунистов-реформаторов было сплотить крестьян в поддержку нового порядка и против прежнего режима.

Наконец, реформа может быть введена просто как наиболее целесообразный способ разрешения кризиса или предотвращения революции. В этом случае реформатор проведет и проведет ровно столько реформ, сколько нужно, чтобы успокоить крестьян и сдержать конфликт. Это происходит особенно тогда, когда реформаторы еще симпатизируют классу помещиков и сознательно предпочитают умеренную, а не радикальную реформу.

Эти политические цели, как правило, претерпевают изменения в течение периода реализации и поэтому остаются достаточно расплывчатыми, чтобы обеспечить гибкость и модификацию по мере изменения условий.

Все земельные реформы подчеркивают необходимость улучшения социальных условий и положения крестьян, облегчения бедности и перераспределения доходов и богатства в их пользу. Они пытаются создать возможности для трудоустройства, образования и здравоохранения, а также перераспределить выгоды для общества в целом, в первую очередь для молодого поколения.

Экономические цели

В последние десятилетия экономическое развитие стало главной целью правительств и политических партий. Были предприняты усилия для поощрения прогресса в сельском хозяйстве посредством аграрной реформы в пользу крестьян, которые не владеют своей землей или чья доля урожая относительно невелика и, следовательно, у которых мало стимулов вкладывать капитал или затрачивать усилия на улучшение земли. и повысить производительность. Другой механизм заключался в поощрении трудоемкой обработки почвы, исходя из предположения, что традиционные или феодальные землевладельцы часто экстенсивно и расточительно используют свою землю.

Не менее важной экономической задачей является содействие оптимальному масштабу сельскохозяйственной деятельности. Чрезмерно крупные фермы ( латифундия ) и чрезмерно мелкие фермы ( минифундия ) обычно неэффективны. Поэтому реформа направлена на создание ферм оптимального размера с учетом качества земли, урожая и уровня техники.

Наконец, реформа направлена на координацию сельского хозяйства с остальной экономикой. В своем стремлении к экономическому развитию и индустриализации реформаторы пытаются сделать сельский сектор более восприимчивым к потребностям промышленного сектора в рабочей силе, продовольствии, промышленном сырье, капитале и иностранной валюте. Часто ожидается, что эти функции будут выполняться одновременно.

Земельная реформа | Определение, история, программы, типы, примеры и факты

феодализм

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Уильям Юарт Гладстон Александр II Гровер Кливленд Гай Гракх Карл, Reichsfreiherr vom und zum Stein

- Похожие темы:

- коллективизация совхоз Закон об аграрной реформе сейсахтея уджамаа

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

земельная реформа , целенаправленное изменение способа владения или владения сельскохозяйственной землей, применяемых методов обработки или отношения сельского хозяйства к остальной экономике. Подобные реформы могут быть провозглашены правительством, заинтересованными группами или революцией.

Подобные реформы могут быть провозглашены правительством, заинтересованными группами или революцией.

Концепция земельной реформы со временем менялась в зависимости от ряда функций, которые выполняла сама земля: как фактор производства, средство сбережения и богатства, символ статуса или источник социального и политического влияния. Стоимость земли отражает ее относительную редкость, которая в условиях рыночной экономики обычно зависит от соотношения между площадью пригодной для использования земли и численностью населения этой территории. По мере того, как площадь земли на душу населения уменьшается, относительная стоимость земли растет, и земля становится все более источником конфликтов между экономическими и социальными группами внутри сообщества.

Модели распределения богатства и доходов, а также социального и политического влияния частично определяются законами, регулирующими землевладение. Эти законы определяют приемлемые формы пребывания в должности, а также связанные с ними привилегии и обязанности. Они определяют право собственности на землю и степень, в которой владелец может свободно распоряжаться ею и доходом от ее использования. В этом смысле форма владения определяет распределение богатства и доходов на основе земли: если разрешена частная собственность, неизбежна классовая дифференциация; напротив, общественная собственность устраняет такие различия. Формы владения варьируются от временного условного владения до простой собственности за плату, которая дает полные необремененные права контроля и распоряжения землей.

Они определяют право собственности на землю и степень, в которой владелец может свободно распоряжаться ею и доходом от ее использования. В этом смысле форма владения определяет распределение богатства и доходов на основе земли: если разрешена частная собственность, неизбежна классовая дифференциация; напротив, общественная собственность устраняет такие различия. Формы владения варьируются от временного условного владения до простой собственности за плату, которая дает полные необремененные права контроля и распоряжения землей.

Исторически земельная реформа означала реформу системы землевладения или перераспределение прав собственности на землю. В последние десятилетия концепция была расширена в связи с признанием стратегической роли земли и сельского хозяйства в развитии. Таким образом, земельная реформа стала синонимом аграрной реформы или быстрого улучшения аграрной структуры, которая включает в себя систему землевладения, модель земледелия и организацию фермы, масштабы сельскохозяйственной деятельности, условия аренды и институты сельского кредита. , маркетинг и образование. Он также имеет дело с состоянием технологии или с любой комбинацией этих факторов, как показывают современные движения за реформы, независимо от политической или идеологической ориентации реформаторов.

, маркетинг и образование. Он также имеет дело с состоянием технологии или с любой комбинацией этих факторов, как показывают современные движения за реформы, независимо от политической или идеологической ориентации реформаторов.

Цели реформы

Реформа обычно проводится по инициативе правительства или в ответ на внутреннее и внешнее давление для разрешения или предотвращения экономического, социального или политического кризиса. Таким образом, реформу можно рассматривать как механизм решения проблем. Однако истинные мотивы реформ могут сильно отличаться от заявленных реформатором. Различие между реальными и провозглашенными целями может быть особенно значительным, если провозглашенные цели были навязаны реформаторам, которые не поддерживают эти цели. Реформаторы могут провозглашать определенные цели просто для того, чтобы успокоить крестьян, подорвать оппозицию, заручиться международной поддержкой или защитить свои позиции. Однако провозглашенные цели земельной реформы будут отправной точкой этой статьи.

Политические и социальные цели

Наиболее распространенной провозглашаемой целью земельной реформы является отмена феодализма, что обычно означает свержение класса помещиков и передачу его власти реформаторской элите или ее ставленникам. Если «иностранцы» оказываются среди класса помещиков, целью становится поражение империализма и прекращение иностранной эксплуатации.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Другая общая цель — освободить крестьян от порабощения и зависимости от эксплуататоров и сделать их активными гражданами, восстановив то, что у них якобы было отнято.

Третья цель — создать демократию — заявленная цель как капиталистических, так и, в 20-м веке, коммунистических реформаторов. Большинство капиталистических реформ основано на предпосылке, что индивидуальная частная собственность в форме независимых семейных ферм будет продвигать и поддерживать демократические институты.

Коммунистические реформаторы, напротив, обычно стремились свергнуть как феодализм, так и капитализм, исходя из того, что как средство производства частная собственность на землю по своей сути порождает эксплуатацию. На практике это означало «возвращение земли земледельцам» и создание бесклассового, демократического общества. Более непосредственной и практической целью коммунистов-реформаторов было сплотить крестьян в поддержку нового порядка и против прежнего режима.

Наконец, реформа может быть введена просто как наиболее целесообразный способ разрешения кризиса или предотвращения революции. В этом случае реформатор проведет и проведет ровно столько реформ, сколько нужно, чтобы успокоить крестьян и сдержать конфликт. Это происходит особенно тогда, когда реформаторы еще симпатизируют классу помещиков и сознательно предпочитают умеренную, а не радикальную реформу.

Эти политические цели, как правило, претерпевают изменения в течение периода реализации и поэтому остаются достаточно расплывчатыми, чтобы обеспечить гибкость и модификацию по мере изменения условий.

Все земельные реформы подчеркивают необходимость улучшения социальных условий и положения крестьян, облегчения бедности и перераспределения доходов и богатства в их пользу. Они пытаются создать возможности для трудоустройства, образования и здравоохранения, а также перераспределить выгоды для общества в целом, в первую очередь для молодого поколения.

Экономические цели

В последние десятилетия экономическое развитие стало главной целью правительств и политических партий. Были предприняты усилия для поощрения прогресса в сельском хозяйстве посредством аграрной реформы в пользу крестьян, которые не владеют своей землей или чья доля урожая относительно невелика и, следовательно, у которых мало стимулов вкладывать капитал или затрачивать усилия на улучшение земли. и повысить производительность. Другой механизм заключался в поощрении трудоемкой обработки почвы, исходя из предположения, что традиционные или феодальные землевладельцы часто экстенсивно и расточительно используют свою землю.

Если в ареал

землепользования входят наделы физических лиц,

то последние могут стать пайщиками-акционерами

компаний сроком на пять лет, после чего надел

может быть возвращен владельцу или

компенсирована его стоимость.

Если в ареал

землепользования входят наделы физических лиц,

то последние могут стать пайщиками-акционерами

компаний сроком на пять лет, после чего надел

может быть возвращен владельцу или

компенсирована его стоимость. Для использования этих земель в

производственных целях в 1994 г. был принят

Закон об аренде, который разрешил физическим

лицам сдавать полученные участки в аренду сроком

не менее пяти лет. Арендаторами могут быть только

румынские граждане.

Для использования этих земель в

производственных целях в 1994 г. был принят

Закон об аренде, который разрешил физическим

лицам сдавать полученные участки в аренду сроком

не менее пяти лет. Арендаторами могут быть только

румынские граждане.

Наиболее

соответствующими требованиям современных

технологий сельхозпроизводства остались после

реформы бывшие госхозы — “коммерческие

общества”, сохранившие материально-техническую

базу и специалистов, но испытывающие огромные

финансовые и сбытовые трудности в силу сложной

экономической ситуации в стране.

Наиболее

соответствующими требованиям современных

технологий сельхозпроизводства остались после

реформы бывшие госхозы — “коммерческие

общества”, сохранившие материально-техническую

базу и специалистов, но испытывающие огромные

финансовые и сбытовые трудности в силу сложной

экономической ситуации в стране. Не меньшие

трудности испытывает становление рыночной

системы цен, налогов, новых форм

снабженческо-сбытовых структур,

кооперационно-интеграционных связей сельского

хозяйства с другими звеньями АПК.

Не меньшие

трудности испытывает становление рыночной

системы цен, налогов, новых форм

снабженческо-сбытовых структур,

кооперационно-интеграционных связей сельского

хозяйства с другими звеньями АПК. Кроме того, производителям

выплачиваются из бюджета специальные надбавки. В

1994 г. в эту категорию входили цены на пшеницу и

свежее молоко, в 1995 г. — свинину и мясо птицы.

Тем не менее цены на свободном рынке, как правило,

выше государственных, что создает затруднения с

закупкой ресурсов в государственный фонд.

Кроме того, производителям

выплачиваются из бюджета специальные надбавки. В

1994 г. в эту категорию входили цены на пшеницу и

свежее молоко, в 1995 г. — свинину и мясо птицы.

Тем не менее цены на свободном рынке, как правило,

выше государственных, что создает затруднения с

закупкой ресурсов в государственный фонд. Уровень госпротекционизма

невысок, составляет не более 10% стоимости

конечной продукции, что в несколько раз ниже

аналогичных показателей в западноевропейских

государствах4.

Уровень госпротекционизма

невысок, составляет не более 10% стоимости

конечной продукции, что в несколько раз ниже

аналогичных показателей в западноевропейских

государствах4. Не случайно поэтому

основными пользователями этих кредитов были

торгово-посреднические фирмы, занимающиеся

импортом продовольствия.

Не случайно поэтому

основными пользователями этих кредитов были

торгово-посреднические фирмы, занимающиеся

импортом продовольствия. Численность скота сократилась

почти вдвое, в том числе крупного рогатого — с

6,5 до 3,6 млн голов, свиней — с 12 до 7,8 млн,

овец — с 16 до 11 млн голов. Из 250 крупных

животноводческих комплексов, использовавших

западные технологии разведения и откорма скота,

в 1995 г. рентабельно работами только 20,

остальные были загружены на 15-40%. Отсутствие

финансовых средств у производителей блокирует

возможность замены машинно-тракторного парка,

изношенность которого доходит до 70-80% при явно

завышенных ценах продаж. Так, стоимость одного

трактора в 1992 г. была эквивалентна стоимости

40 т пшеницы, в 1994 г. — 90 т.

Численность скота сократилась

почти вдвое, в том числе крупного рогатого — с

6,5 до 3,6 млн голов, свиней — с 12 до 7,8 млн,

овец — с 16 до 11 млн голов. Из 250 крупных

животноводческих комплексов, использовавших

западные технологии разведения и откорма скота,

в 1995 г. рентабельно работами только 20,

остальные были загружены на 15-40%. Отсутствие

финансовых средств у производителей блокирует

возможность замены машинно-тракторного парка,

изношенность которого доходит до 70-80% при явно

завышенных ценах продаж. Так, стоимость одного

трактора в 1992 г. была эквивалентна стоимости

40 т пшеницы, в 1994 г. — 90 т. Сбор зерновых упал с 20 млн т в среднем

за 80-е годы до 12 млн т в 1992 г., сахарной

свеклы — с 7 до 3 млн т, картофеля — с 4 до

2 млн т. Впервые в истории страны было ввезено

большое количество продовольственного зерна. В

эти годы почти в 2 раза сократилось производство

животноводческой продукции. Экстренные меры

правительства позволили несколько

стабилизировать в 1994-1995 гг. положение со

сбором зерновых, однако производство мяса,

молока, технических культур еще не достигло

прежнего уровня. Вследствие этого пищевая

промышленность лишена необходимого сырья,

уровень загрузки мощностей в среднем не

превышает 50-60%, в том числе по производству

молока — 30%, сливочного масла — 17, сыров — 28%.

Сбор зерновых упал с 20 млн т в среднем

за 80-е годы до 12 млн т в 1992 г., сахарной

свеклы — с 7 до 3 млн т, картофеля — с 4 до

2 млн т. Впервые в истории страны было ввезено

большое количество продовольственного зерна. В

эти годы почти в 2 раза сократилось производство

животноводческой продукции. Экстренные меры

правительства позволили несколько

стабилизировать в 1994-1995 гг. положение со

сбором зерновых, однако производство мяса,

молока, технических культур еще не достигло

прежнего уровня. Вследствие этого пищевая

промышленность лишена необходимого сырья,

уровень загрузки мощностей в среднем не

превышает 50-60%, в том числе по производству

молока — 30%, сливочного масла — 17, сыров — 28%.

Оценивая

перспективы вступления в ЕС, один из ведущих

экономистов-аграрников О.Парпэлэ считает, что

“для румынского сельского хозяйства это

гамлетовский вопрос — быть или не быть”6.

Оценивая

перспективы вступления в ЕС, один из ведущих

экономистов-аграрников О.Парпэлэ считает, что

“для румынского сельского хозяйства это

гамлетовский вопрос — быть или не быть”6. Государственная политика ориентируется на

поддержку новых форм кооперации, обеспечение

условий, способствующих формированию капитала,

интенсификацию отрасли, освоение современных

технологий, в том числе связанных с

производством экологически чистой продукции.

Создание современного агробизнеса,

основывающегося на крупных вертикально

интегрированных компаниях, потребует

длительного времени и больших

материально-финансовых ресурсов.

Государственная политика ориентируется на

поддержку новых форм кооперации, обеспечение

условий, способствующих формированию капитала,

интенсификацию отрасли, освоение современных

технологий, в том числе связанных с

производством экологически чистой продукции.

Создание современного агробизнеса,

основывающегося на крупных вертикально

интегрированных компаниях, потребует

длительного времени и больших

материально-финансовых ресурсов. Они

позволяют эффективно использовать землю,

материально-технические ресурсы, создавать

соответствующую инфраструктуру. Главный же урок

румынской аграрной реформы — необходимость

реальной поддержки государства, без которой

невозможно в переходный период обеспечить

благоприятную для сельского хозяйства

экономическую среду, становление отечественных

конкурентоспособных товаропроизводителей.

Они

позволяют эффективно использовать землю,

материально-технические ресурсы, создавать

соответствующую инфраструктуру. Главный же урок

румынской аграрной реформы — необходимость

реальной поддержки государства, без которой

невозможно в переходный период обеспечить

благоприятную для сельского хозяйства

экономическую среду, становление отечественных

конкурентоспособных товаропроизводителей.