«Загадка князя». Когда и для чего построили храм Покрова на Нерли

https://ria.ru/20200307/1568271511.html

«Загадка князя». Когда и для чего построили храм Покрова на Нерли

«Загадка князя». Когда и для чего построили храм Покрова на Нерли — РИА Новости, 07.03.2020

«Загадка князя». Когда и для чего построили храм Покрова на Нерли

Знаменитый храм Покрова на Нерли полон загадок. Историкам известно, что его построил князь Андрей Боголюбский в XII веке. Однако о точной дате и о том, зачем… РИА Новости, 07.03.2020

2020-03-07T08:00

2020-03-07T08:00

2020-03-07T20:14

религия

киев

владимир

москва

русская православная церковь

алексей пичугин

аналитика — религия и мировоззрение

покров пресвятой богородицы

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135540/74/1355407423_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_2d953897724f6664492ba73c0bd61641. jpg

jpg

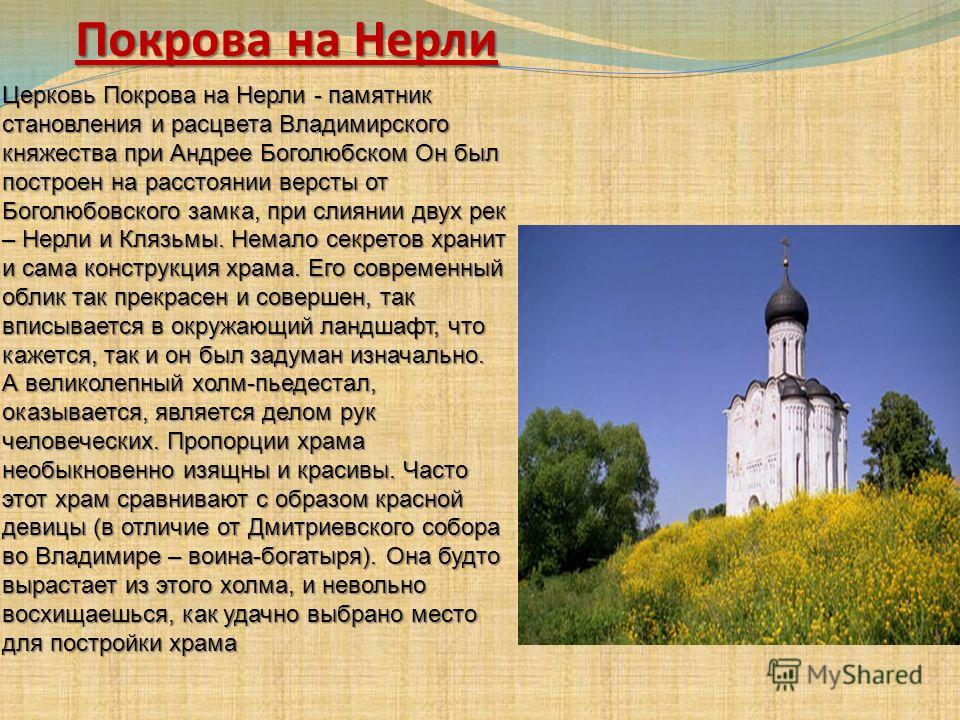

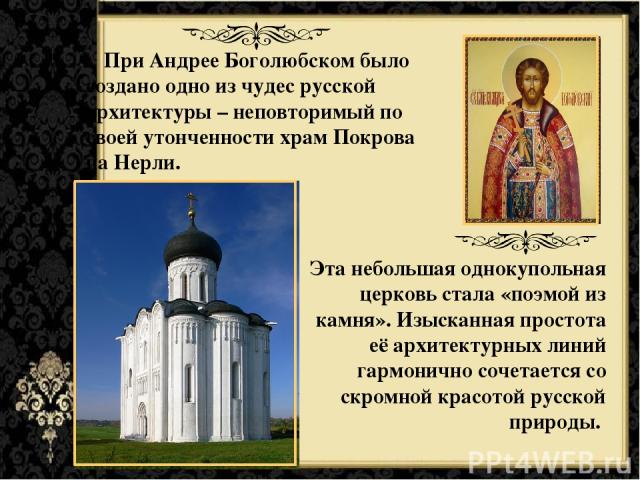

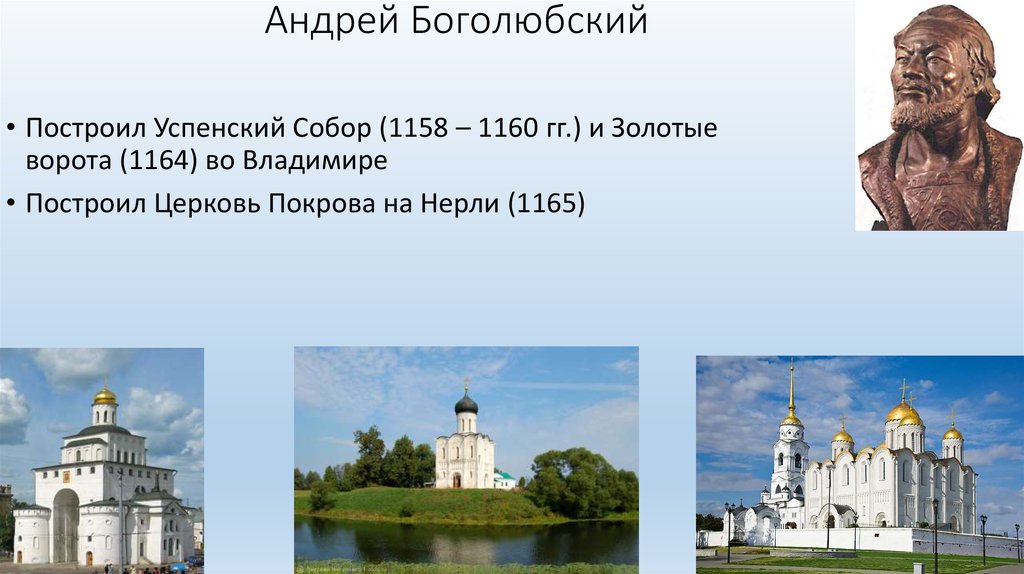

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Знаменитый храм Покрова на Нерли полон загадок. Историкам известно, что его построил князь Андрей Боголюбский в XII веке. Однако о точной дате и о том, зачем церковь возвели именно на этом месте, спорят до сих пор. О белых пятнах в истории шедевра древнерусского зодчества — в материале РИА Новости.Противоречивые сведенияЭтот храм поражал красотой даже завоевателей Древней Руси. По одной из легенд, хан Батый был настолько впечатлен увиденным, что распорядился выставить тут охрану. И правда, церковь на Нерли — один из немногих сохранившихся до наших дней памятников домонгольского периода.Об одном из самых известных русских храмов мы знаем очень мало. Хрестоматийная версия говорит, что строительство на этом месте Андрей Боголюбский начал в 1165 году, когда умер его сын Изяслав. В память о княжиче и воздвигли церковь, причем в рекордно короткие для того времени сроки — всего за несколько месяцев.»Сей же Великий князь Андрей был объят печалью великой о скончавшемся сыне и скорбел. <…> Начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили», — гласит житие Андрея Боголюбского. В этом отрывке историки нашли два противоречия. Во-первых, сын Великого князя Изяслав Андреевич скончался в сентябре 1165 года, вскоре после похода с отцом в Волжскую Булгарию. А осенью и зимой каменные сооружения тогда не строили.Появилась версия, что храм возвели за три летних месяца 1166-го. Это соотносится с тем фактом, что Андрей Боголюбский, одержав победу над булгарами, привез вместе с трофеями и стройматериал. Однако анализ известняка, из которого построена церковь, показал, что его доставили вовсе не с Волги. И это вторая неувязка.»Камень добывали недалеко от Москвы. Материал отличается исключительной белизной, волжский же известняк в основном имеет серо-коричневый оттенок», — пишет в своем исследовании российский историк Сергей Заграевский.

<…> Начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили», — гласит житие Андрея Боголюбского. В этом отрывке историки нашли два противоречия. Во-первых, сын Великого князя Изяслав Андреевич скончался в сентябре 1165 года, вскоре после похода с отцом в Волжскую Булгарию. А осенью и зимой каменные сооружения тогда не строили.Появилась версия, что храм возвели за три летних месяца 1166-го. Это соотносится с тем фактом, что Андрей Боголюбский, одержав победу над булгарами, привез вместе с трофеями и стройматериал. Однако анализ известняка, из которого построена церковь, показал, что его доставили вовсе не с Волги. И это вторая неувязка.»Камень добывали недалеко от Москвы. Материал отличается исключительной белизной, волжский же известняк в основном имеет серо-коричневый оттенок», — пишет в своем исследовании российский историк Сергей Заграевский. Две церквиКак только в житии Андрея Боголюбского заходит речь о строительстве храма Покрова на Нерли, тут же упоминается и владимирский собор Успения Пресвятой Богородицы.»В тексте говорится, что камни были «отлагаемы» на месте будущей Покровской церкви еще при возведении Успенского собора. Получается, что Андрей в 1158 году (когда заложили фундамент во Владимире) уже знал, что в 1165 году его сын уйдет из жизни и в память о нем будет построен храм», — поясняет Заграевский.Косвенную подсказку специалистам дает «Краткий владимирский летописец» — хроника, составленная в IX-XIII веках. Из нее следует, что Андрей Боголюбский в это время был занят еще одной стройкой.»И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град, и спом осыпа, и постави две церкви камены», — гласит летопись.Храм, который можно назвать парой Покровскому, «поставили» в только что отстроенной летней резиденции князя Андрея — Боголюбове — и освятили во имя Рождества Богородицы.Сообщение владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись.

Две церквиКак только в житии Андрея Боголюбского заходит речь о строительстве храма Покрова на Нерли, тут же упоминается и владимирский собор Успения Пресвятой Богородицы.»В тексте говорится, что камни были «отлагаемы» на месте будущей Покровской церкви еще при возведении Успенского собора. Получается, что Андрей в 1158 году (когда заложили фундамент во Владимире) уже знал, что в 1165 году его сын уйдет из жизни и в память о нем будет построен храм», — поясняет Заграевский.Косвенную подсказку специалистам дает «Краткий владимирский летописец» — хроника, составленная в IX-XIII веках. Из нее следует, что Андрей Боголюбский в это время был занят еще одной стройкой.»И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град, и спом осыпа, и постави две церкви камены», — гласит летопись.Храм, который можно назвать парой Покровскому, «поставили» в только что отстроенной летней резиденции князя Андрея — Боголюбове — и освятили во имя Рождества Богородицы.Сообщение владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись. Правда, там говорится, что церкви возвели просто «в честь Богоматери», а не одного из богородичных праздников.Принято считать, что храм на Нерли — первый освященный в честь Покрова. В календаре Русской церкви эта дата появилась по инициативе Андрея Боголюбского в XII веке. Она напоминает о событии, произошедшем в Константинополе двумя столетиями ранее: Богородица явилась юродивому Андрею во время осады византийской столицы, после чего иноземные захватчики разбежались.Вот только непонятно, когда именно на Руси стали праздновать этот день. По одной из версий, православные не знали о нем до 1164 года — именно тогда он впервые упоминается в летописях. «С другой стороны, в Константинополе отмечали много богородичных праздников. Предположительно, среди них был и Покров. Андрей Боголюбский мог принести его оттуда. Каким образом? Возможно, он сам побывал в византийской столице. Ведь первые 30 лет его жизни окутаны тайной, так что всякое может быть», — предполагает историк Алексей Пичугин.А вместе с новой датой церковного календаря будущий Великий князь Владимирский привез на Русь строителей храма на Нерли.

Правда, там говорится, что церкви возвели просто «в честь Богоматери», а не одного из богородичных праздников.Принято считать, что храм на Нерли — первый освященный в честь Покрова. В календаре Русской церкви эта дата появилась по инициативе Андрея Боголюбского в XII веке. Она напоминает о событии, произошедшем в Константинополе двумя столетиями ранее: Богородица явилась юродивому Андрею во время осады византийской столицы, после чего иноземные захватчики разбежались.Вот только непонятно, когда именно на Руси стали праздновать этот день. По одной из версий, православные не знали о нем до 1164 года — именно тогда он впервые упоминается в летописях. «С другой стороны, в Константинополе отмечали много богородичных праздников. Предположительно, среди них был и Покров. Андрей Боголюбский мог принести его оттуда. Каким образом? Возможно, он сам побывал в византийской столице. Ведь первые 30 лет его жизни окутаны тайной, так что всякое может быть», — предполагает историк Алексей Пичугин.А вместе с новой датой церковного календаря будущий Великий князь Владимирский привез на Русь строителей храма на Нерли. Считается, что их ему лично дал знаменитый правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.Монастырь или дворецВпрочем, историкам до сих пор неясно, почему зодчие немецкого императора построили храм при впадении Нерли в Клязьму. Логично было бы возвести его в самом Боголюбове, расположенном в полутора километрах, а не на равнине, открытой весеннему половодью.Ученые предположили, что это была «парадная церковь» при въезде в пределы Владимиро-Суздальского княжества, на что указывает небольшая вместимость здания — всего 20 человек. В то же время храм построили на одном из самых оживленных торговых путей Руси того времени. Как удалось выяснить исследователям, сооружение окружала еще и богато украшенная галерея с колоннами. А само строение, оказывается, стояло на насыпном холме квадратной формы. «В верхней части одной из наружных стен можно увидеть дверь. Явно к ней была пристроена какая-то башенка, которая могла вести на хоры, где традиционно во время службы молился князь. Возможно, это была целая система галерей», — допускает Алексей Пичугин.

Считается, что их ему лично дал знаменитый правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.Монастырь или дворецВпрочем, историкам до сих пор неясно, почему зодчие немецкого императора построили храм при впадении Нерли в Клязьму. Логично было бы возвести его в самом Боголюбове, расположенном в полутора километрах, а не на равнине, открытой весеннему половодью.Ученые предположили, что это была «парадная церковь» при въезде в пределы Владимиро-Суздальского княжества, на что указывает небольшая вместимость здания — всего 20 человек. В то же время храм построили на одном из самых оживленных торговых путей Руси того времени. Как удалось выяснить исследователям, сооружение окружала еще и богато украшенная галерея с колоннами. А само строение, оказывается, стояло на насыпном холме квадратной формы. «В верхней части одной из наружных стен можно увидеть дверь. Явно к ней была пристроена какая-то башенка, которая могла вести на хоры, где традиционно во время службы молился князь. Возможно, это была целая система галерей», — допускает Алексей Пичугин. Некоторые специалисты полагают, что храм находился в центре предельно компактного княжеского замка. В XII веке такие строения были широко распространены на Руси. Самое известное из них — Любечский детинец, возведенный киевским князем Владимиром Мономахом.Другие же историки обращают внимание на тот факт, что во времена Андрея Боголюбского берега Клязьмы не были защищены от набегов булгар, поэтому возводить здесь княжеский дворец, пусть и укрепленный, опасно. Да и зачем, если неподалеку — хорошо укрепленный город Боголюбов.»Более правдоподобная версия — там был монастырь. Правда, никаких следов монашеской деятельности в XII веке мы не находим. Не исключено, что обитель возникла столетиями позже», — предполагает Пичугин.Однако доказать это сложно. У специалистов мало археологических данных — последние раскопки у храма проводились еще в послевоенные годы.»Возможно, когда-нибудь проведут детальные изыскания на этом месте, найдут следы построек и артефакты, которые позволят по-новому взглянуть на историю храма Покрова на Нерли», — надеется историк.

Некоторые специалисты полагают, что храм находился в центре предельно компактного княжеского замка. В XII веке такие строения были широко распространены на Руси. Самое известное из них — Любечский детинец, возведенный киевским князем Владимиром Мономахом.Другие же историки обращают внимание на тот факт, что во времена Андрея Боголюбского берега Клязьмы не были защищены от набегов булгар, поэтому возводить здесь княжеский дворец, пусть и укрепленный, опасно. Да и зачем, если неподалеку — хорошо укрепленный город Боголюбов.»Более правдоподобная версия — там был монастырь. Правда, никаких следов монашеской деятельности в XII веке мы не находим. Не исключено, что обитель возникла столетиями позже», — предполагает Пичугин.Однако доказать это сложно. У специалистов мало археологических данных — последние раскопки у храма проводились еще в послевоенные годы.»Возможно, когда-нибудь проведут детальные изыскания на этом месте, найдут следы построек и артефакты, которые позволят по-новому взглянуть на историю храма Покрова на Нерли», — надеется историк.

https://ria.ru/20191206/1562030761.html

киев

владимир

москва

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135540/74/1355407423_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1a9cef18e6144a931da9f7bb3c310cd7. jpg

jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

киев, владимир, москва, русская православная церковь, алексей пичугин, аналитика — религия и мировоззрение, покров пресвятой богородицы

Религия, Киев, Владимир, Москва, Русская православная церковь, Алексей Пичугин, Аналитика — Религия и мировоззрение, Покров Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Знаменитый храм Покрова на Нерли полон загадок. Историкам известно, что его построил князь Андрей Боголюбский в XII веке. Однако о точной дате и о том, зачем церковь возвели именно на этом месте, спорят до сих пор. О белых пятнах в истории шедевра древнерусского зодчества — в материале РИА Новости.

О белых пятнах в истории шедевра древнерусского зодчества — в материале РИА Новости.

Противоречивые сведения

Этот храм поражал красотой даже завоевателей Древней Руси. По одной из легенд, хан Батый был настолько впечатлен увиденным, что распорядился выставить тут охрану. И правда, церковь на Нерли — один из немногих сохранившихся до наших дней памятников домонгольского периода.

Об одном из самых известных русских храмов мы знаем очень мало. Хрестоматийная версия говорит, что строительство на этом месте Андрей Боголюбский начал в 1165 году, когда умер его сын Изяслав. В память о княжиче и воздвигли церковь, причем в рекордно короткие для того времени сроки — всего за несколько месяцев.

«Сей же Великий князь Андрей был объят печалью великой о скончавшемся сыне и скорбел. <…> Начал возводить церковь во имя честнаго Покрова Пресвятой Богородицы на устье реки Нерли из собранных и вывезенных за два года из Булгарии камней для строительства во Владимире собора Успения Богородицы и других церквей. Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили», — гласит житие Андрея Боголюбского.

Эти же камни по повелению (князя. — Прим. ред.) были отложены, и с помощью Богородицы оную церковь за одно лето построили», — гласит житие Андрея Боголюбского.

© Фото : ИА РАНФрагмент текста со списком убийц князя Андрея Боголюбского

© Фото : ИА РАН

Фрагмент текста со списком убийц князя Андрея Боголюбского

В этом отрывке историки нашли два противоречия. Во-первых, сын Великого князя Изяслав Андреевич скончался в сентябре 1165 года, вскоре после похода с отцом в Волжскую Булгарию. А осенью и зимой каменные сооружения тогда не строили.

Появилась версия, что храм возвели за три летних месяца 1166-го. Это соотносится с тем фактом, что Андрей Боголюбский, одержав победу над булгарами, привез вместе с трофеями и стройматериал. Однако анализ известняка, из которого построена церковь, показал, что его доставили вовсе не с Волги. И это вторая неувязка.

«Камень добывали недалеко от Москвы. Материал отличается исключительной белизной, волжский же известняк в основном имеет серо-коричневый оттенок», — пишет в своем исследовании российский историк Сергей Заграевский.

Две церкви

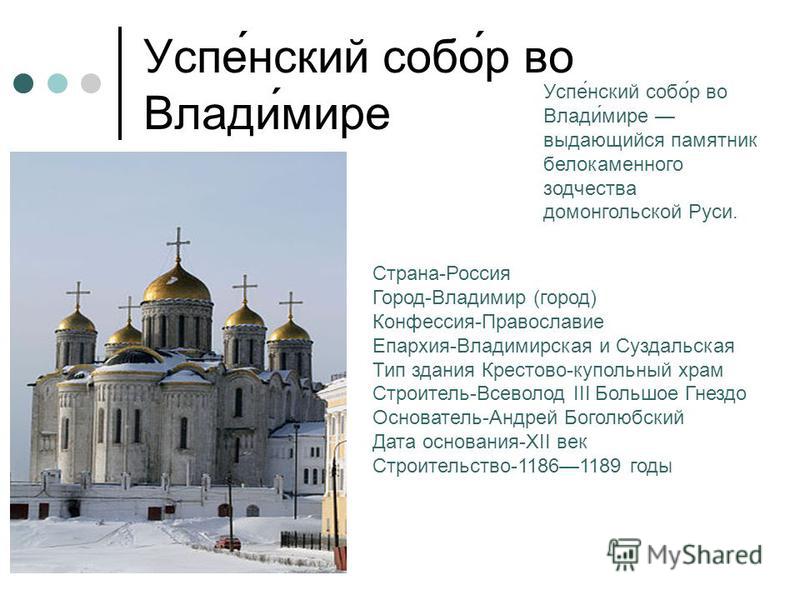

Как только в житии Андрея Боголюбского заходит речь о строительстве храма Покрова на Нерли, тут же упоминается и владимирский собор Успения Пресвятой Богородицы.

«В тексте говорится, что камни были «отлагаемы» на месте будущей Покровской церкви еще при возведении Успенского собора. Получается, что Андрей в 1158 году (когда заложили фундамент во Владимире) уже знал, что в 1165 году его сын уйдет из жизни и в память о нем будет построен храм», — поясняет Заграевский.

Косвенную подсказку специалистам дает «Краткий владимирский летописец» — хроника, составленная в IX-XIII веках. Из нее следует, что Андрей Боголюбский в это время был занят еще одной стройкой.

«И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сотвори Боголюбивый град, и спом осыпа, и постави две церкви камены», — гласит летопись.

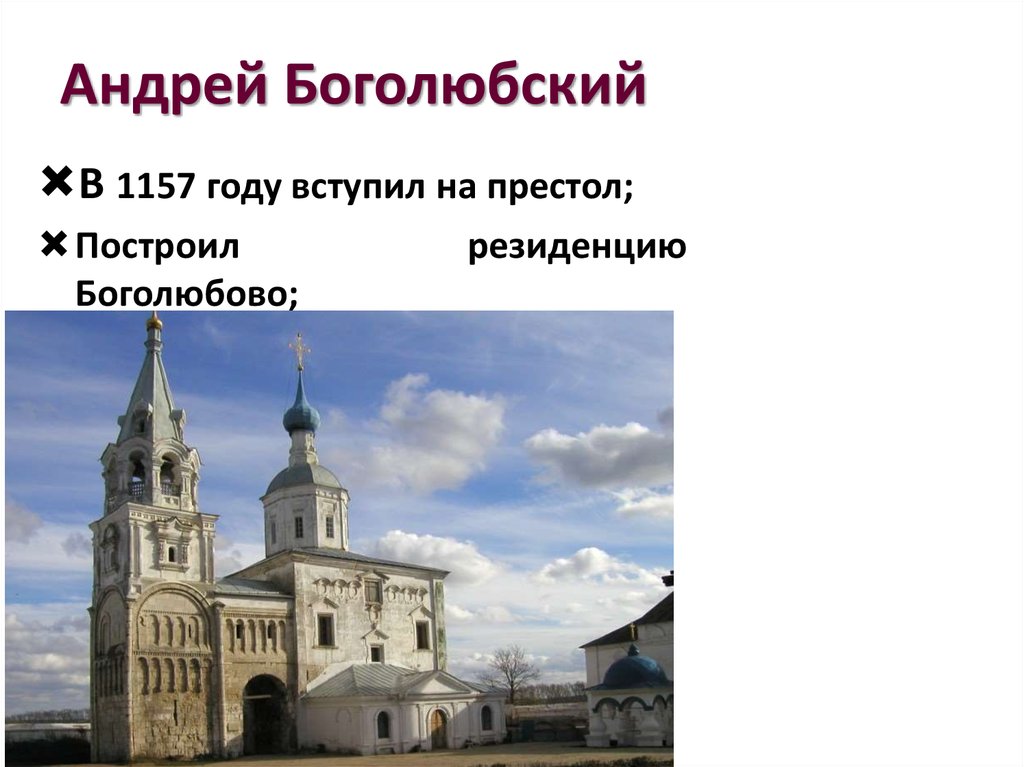

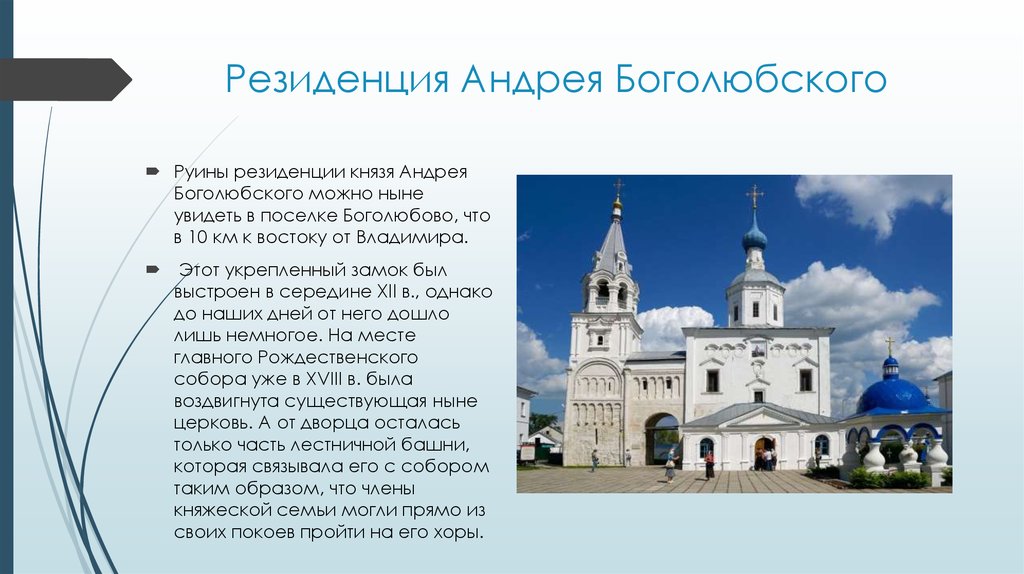

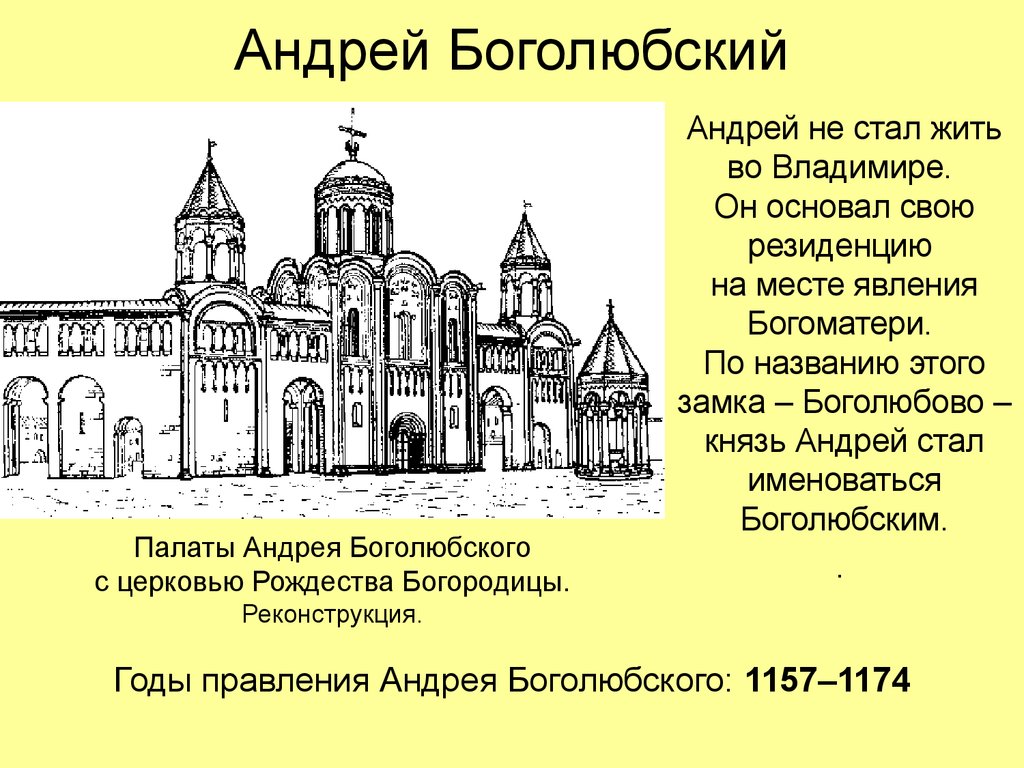

Храм, который можно назвать парой Покровскому, «поставили» в только что отстроенной летней резиденции князя Андрея — Боголюбове — и освятили во имя Рождества Богородицы.

© Фото : Институт археологии РАНСовременный собор Рождества Богородицы в поселке Боголюбово

© Фото : Институт археологии РАН

Современный собор Рождества Богородицы в поселке Боголюбово

Сообщение владимирского хрониста подтверждает Первая новгородская летопись. Правда, там говорится, что церкви возвели просто «в честь Богоматери», а не одного из богородичных праздников.

Принято считать, что храм на Нерли — первый освященный в честь Покрова. В календаре Русской церкви эта дата появилась по инициативе Андрея Боголюбского в XII веке. Она напоминает о событии, произошедшем в Константинополе двумя столетиями ранее: Богородица явилась юродивому Андрею во время осады византийской столицы, после чего иноземные захватчики разбежались.

Вот только непонятно, когда именно на Руси стали праздновать этот день. По одной из версий, православные не знали о нем до 1164 года — именно тогда он впервые упоминается в летописях.

«С другой стороны, в Константинополе отмечали много богородичных праздников. Предположительно, среди них был и Покров. Андрей Боголюбский мог принести его оттуда. Каким образом? Возможно, он сам побывал в византийской столице. Ведь первые 30 лет его жизни окутаны тайной, так что всякое может быть», — предполагает историк Алексей Пичугин.

Предположительно, среди них был и Покров. Андрей Боголюбский мог принести его оттуда. Каким образом? Возможно, он сам побывал в византийской столице. Ведь первые 30 лет его жизни окутаны тайной, так что всякое может быть», — предполагает историк Алексей Пичугин.

А вместе с новой датой церковного календаря будущий Великий князь Владимирский привез на Русь строителей храма на Нерли. Считается, что их ему лично дал знаменитый правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.

© Юрий Кавер / Перейти в медиабанкХрам Покрова на Нерли

© Юрий Кавер

Перейти в медиабанк

Храм Покрова на Нерли

Монастырь или дворец

Впрочем, историкам до сих пор неясно, почему зодчие немецкого императора построили храм при впадении Нерли в Клязьму. Логично было бы возвести его в самом Боголюбове, расположенном в полутора километрах, а не на равнине, открытой весеннему половодью.

Ученые предположили, что это была «парадная церковь» при въезде в пределы Владимиро-Суздальского княжества, на что указывает небольшая вместимость здания — всего 20 человек. В то же время храм построили на одном из самых оживленных торговых путей Руси того времени.

В то же время храм построили на одном из самых оживленных торговых путей Руси того времени.

Как удалось выяснить исследователям, сооружение окружала еще и богато украшенная галерея с колоннами. А само строение, оказывается, стояло на насыпном холме квадратной формы.

«В верхней части одной из наружных стен можно увидеть дверь. Явно к ней была пристроена какая-то башенка, которая могла вести на хоры, где традиционно во время службы молился князь. Возможно, это была целая система галерей», — допускает Алексей Пичугин.

Некоторые специалисты полагают, что храм находился в центре предельно компактного княжеского замка. В XII веке такие строения были широко распространены на Руси. Самое известное из них — Любечский детинец, возведенный киевским князем Владимиром Мономахом.

Свято-Боголюбский женский монастырь

Другие же историки обращают внимание на тот факт, что во времена Андрея Боголюбского берега Клязьмы не были защищены от набегов булгар, поэтому возводить здесь княжеский дворец, пусть и укрепленный, опасно. Да и зачем, если неподалеку — хорошо укрепленный город Боголюбов.

Да и зачем, если неподалеку — хорошо укрепленный город Боголюбов.

«Более правдоподобная версия — там был монастырь. Правда, никаких следов монашеской деятельности в XII веке мы не находим. Не исключено, что обитель возникла столетиями позже», — предполагает Пичугин.

Однако доказать это сложно. У специалистов мало археологических данных — последние раскопки у храма проводились еще в послевоенные годы.

«Возможно, когда-нибудь проведут детальные изыскания на этом месте, найдут следы построек и артефакты, которые позволят по-новому взглянуть на историю храма Покрова на Нерли», — надеется историк.

6 декабря 2019, 08:00Религия

Кто мог отравить Александра Невского

Андрей Боголюбский входит в тройку величайших российских геополитиков тысячелетия

Е.С. Бирюков

Андрей Боголюбский входит в тройку величайших

российских геополитиков тысячелетия

Без преувеличения можно утверждать, что по тому влиянию, которое было оказано на российскую и мировую историю, Святой Благоверный Князь Андрей Боголюбский находится в тройке-пятерке правителей России. Перенос им в 1156 году столицы из Киева во Владимир (рядом с которым вскоре усилилась Москва) оказал и продолжает оказывать колоссальное влияние на развитие не только России, но и всего мира в последующее тысячелетие. Значение его решения, наверное, еще только предстоит по достоинству оценить.

Перенос им в 1156 году столицы из Киева во Владимир (рядом с которым вскоре усилилась Москва) оказал и продолжает оказывать колоссальное влияние на развитие не только России, но и всего мира в последующее тысячелетие. Значение его решения, наверное, еще только предстоит по достоинству оценить.

Разумеется, «рейтингование» правителей России по геополитической роли достаточно условно и может считаться ненаучным с точки зрения истории (хотя в экономических науках этот метод, напротив, применяется). Цель такого ранжирования — привлечь внимание к фигуре и делам Андрея Боголюбского.

Значение действий Святого Благоверного Князя Андрея находится в одном ряду с влиянием политики Петра I (обеспечившего выход к Балтийскому морю, основавшего новую столицу, осуществившего реформирование), Сталина (почти полностью восстановил границы государства, отделенные в 1919 году; поставил к 1945 году под зависимость от страны максимальную в истории страны территорию). Другими крупными геополитиками были Екатерина II (развивала страну, присоединила Новороссию и другие территории), Владимир Креститель (решение о принятии христианства оказало огромное влияние и на российскую, и на мировую историю), Александр Невский (жил в период монголо-татарского ига, поэтому его роль не могла заключаться в усилении страны, но он не допустил исчезновения страны). Влияние Ленина на российскую историю было весьма противоречивым, поэтому воздержимся от оценки его геополитической роли. Поэтому за всю российскую историю в условном рейтинге Андрея Боголюбского можно включить в тройку крупнейших геополитиков.

Влияние Ленина на российскую историю было весьма противоречивым, поэтому воздержимся от оценки его геополитической роли. Поэтому за всю российскую историю в условном рейтинге Андрея Боголюбского можно включить в тройку крупнейших геополитиков.

Андрей Боголюбский — сын Великого Князя Юрия Долгорукого, родился около 1111 года в Суздале (сейчас входящем во Владимирскую область). По достижении совершеннолетия сыновьям князя обычно давался город для управления. Андрей получил от Юрия Долгорукого и стал княжить во Владимире, который тогда не был крупным городом, большее значение имели Ростов, Суздаль, Муром. Очевидно, что в этот момент Андрей проникся любовью к прекрасному городу. В тот период в Ростово-Суздальские земли шел массовый поток переселенцев из русских княжеств, находящихся вдоль берегов Днепра — жизнь в Киевском и других княжествах была достаточно опасной из-за постоянных набегов степняков, междоусобных войн князей. Новые же земли, называвшиеся тогда Залесьем, были, во-первых, малолюдными — здесь проживали угро-финские племена, частично ассимилировавшиеся впоследствии со славянским населением, а во-вторых, из-за дремучих лесов труднодоступными для набегов половцев, печенегов и других народов.

Крупные города — Ростов и Муром — впервые упоминаются в летописи в 862 году, Суздаль — в 1024. Ярославль был основан Ярославом Мудрым, прадедом Юрия Долгорукого, в 1010 году. Юрий Долгорукий основал Москву, Дмитров, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский в середине XII века. Как видим, освоение русскими этих земель происходило на протяжении нескольких поколений. Однако центр политической жизни находился в Киеве.

Значение решения Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского о переносе столицы еще предстоит по достоинству оценить. Ведь благодаря перемещению центра тяжести русского государства во Владимир позднее на этой же земле, при потомках русских переселенцев усилилась Москва, сначала бывшая форпостом Владимирского княжества на Западе (расстояние от Москвы до Владимира 178 км).

Сколько раз впоследствии просторы Отечества замедляли, ослабляли и поглощали силу врага и не давали добраться до Москвы? Враги могли продвинуться вглубь страны на сотни километров, что в европейских условиях означало бы завоевание стран, но России это позволяло накопить силы и победить вражеские армии. Совершенно на другом расстоянии от Европы находится Киев. «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война» — сразу после начала Великой Отечественной войны Киев становится уязвимым; был он оккупирован немцами и в Первую мировую войну, французами — при Наполеоне, до этого — поляками. В 1941 году к Киеву фашистская армия подошла 11 июля — на двадцатый день войны, но у Москвы фашисты были остановлены. В 1812 году армия Наполеона захватила Москву, но частично ее потенциал уже был снижен русскими пространствами, при этом первый бой русские дали только на подступах к столице, при Бородине, но даже не под Смоленском. Сам Смоленск, «ворота к Москве», находится на том же меридиане, что и Киев, только севернее. Полтавская битва произошла намного восточнее Киева. И как знать, как складывалось бы в XV-XIX вв. геополитическое соперничество России, Польши, Швеции, Османской империи, находись столица в Киеве. Да и раньше, в 1380 году на битву с войсками Дмитрия Донского, вышедшими из Москвы, к Куликову полю спешил на помощь Батыю литовский князь Ягайло.

Совершенно на другом расстоянии от Европы находится Киев. «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война» — сразу после начала Великой Отечественной войны Киев становится уязвимым; был он оккупирован немцами и в Первую мировую войну, французами — при Наполеоне, до этого — поляками. В 1941 году к Киеву фашистская армия подошла 11 июля — на двадцатый день войны, но у Москвы фашисты были остановлены. В 1812 году армия Наполеона захватила Москву, но частично ее потенциал уже был снижен русскими пространствами, при этом первый бой русские дали только на подступах к столице, при Бородине, но даже не под Смоленском. Сам Смоленск, «ворота к Москве», находится на том же меридиане, что и Киев, только севернее. Полтавская битва произошла намного восточнее Киева. И как знать, как складывалось бы в XV-XIX вв. геополитическое соперничество России, Польши, Швеции, Османской империи, находись столица в Киеве. Да и раньше, в 1380 году на битву с войсками Дмитрия Донского, вышедшими из Москвы, к Куликову полю спешил на помощь Батыю литовский князь Ягайло. Но не успел.

Но не успел.

Тысячелетие — огромный исторический период. У истории нет сослагательного наклонения, но если бы столица не была перенесена, то, как показано выше, было несколько эпизодов истории, когда сама государственность, вероятно, была бы потеряна. Кроме того, Россия не была бы Россией — с ее пространствами, историей.

Теперь зададимся вопросом, был ли предопределен перенос столицы историей? На наш взгляд, нет, и ниже попробуем это показать. Это — идея, мироощущение Андрея Боголюбского, но одновременно — это и воля хранительницы России Пресвятой Богородицы.

В XII веке Русь уже раздирала феодальная раздробленность, но Верховный престол находился в Киеве. Отец Андрея Юрий Долгорукий, прозванный так за активную политику по вмешательству в распри других князей, на протяжении всей своей жизни стремился получить княжий престол в Киеве, на некоторое время оказывался на нем, но потом снова терял. И вот наконец в 1155 году он окончательно воцарился на Киевском престоле. Своим сыновьям он раздал для княжения соседние города. Андрея отец поставил рядом с собой — князь получил Вышгород, самый близкий к Киеву, на расстоянии всего около 10 верст, город.

Андрея отец поставил рядом с собой — князь получил Вышгород, самый близкий к Киеву, на расстоянии всего около 10 верст, город.

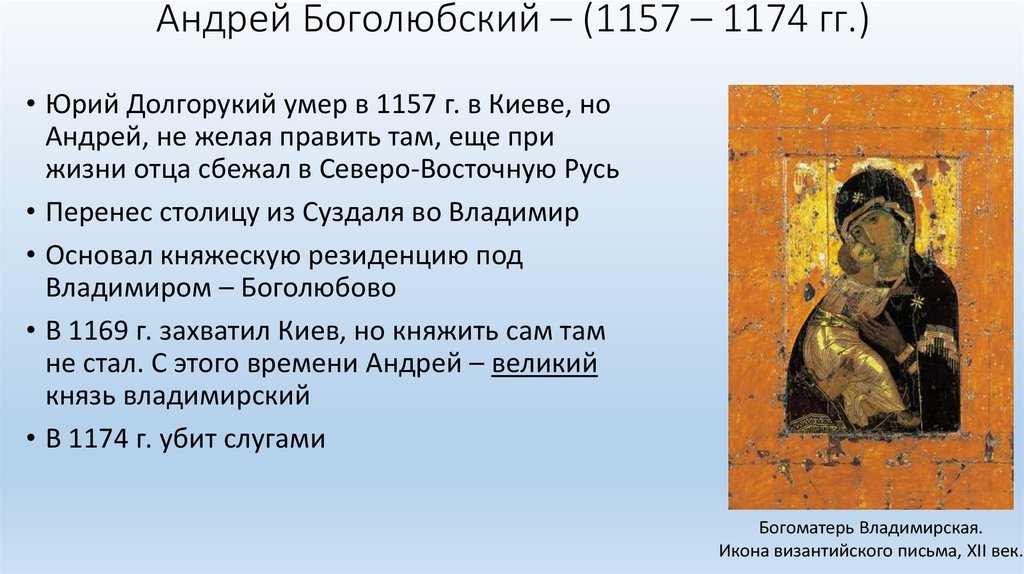

Но Вышгород был чужд Андрею — его тянет в родной, милый сердцу Владимир. В Вышгороде находилась удивительная святыня — Икона Богоматери, написанная византийским мастером, по преданию — самим евангелистом Лукой. Согласно летописи, Икона в течение некоторого периода перед этим отходила со своего места и перемещалась к двери и стенам храма, будто бы желая его покинуть. Андрей решил втайне от отца Юрия Долгорукого покинуть город и в сопровождении самых близких людей направился в Ростов, приказав взять с собой икону Богоматери. Благоверный князь Андрей Боголюбский был глубоко верующим православным человеком. Этот сильный и мудрый государственный деятель, уже в молодости прославившийся героизмом в битвах, имевший хорошие управленческие качества, часто по ночам в течение нескольких часов молился.

Летопись описывает следующую ситуацию. Князь проехал Владимир, но в 11 верстах о города кони остановились и отказывались ехать дальше, как бы их ни погоняли. Андрей распорядился о ночлеге и устроил молебен. Во время сна он увидел Пресвятую Богородицу, которая велела построить на этом месте город (названный Андреем Боголюбовым) и поставить во Владимире храм в ее честь. Так был построен Успенский собор. Икона Владимирской Богоматери, находящаяся сейчас в Третьяковской галерее, несколько раз спасала Русь — в 1395 году, … В 1941 году, когда фашисты были рядом со столицей, самолет с Иконой трижды облетел вокруг Москвы — также как ранее на Руси перед опасностью врага вокруг стен города совершался крестный ход. Князь Андрей получил прозвище Боголюбский.

Андрей распорядился о ночлеге и устроил молебен. Во время сна он увидел Пресвятую Богородицу, которая велела построить на этом месте город (названный Андреем Боголюбовым) и поставить во Владимире храм в ее честь. Так был построен Успенский собор. Икона Владимирской Богоматери, находящаяся сейчас в Третьяковской галерее, несколько раз спасала Русь — в 1395 году, … В 1941 году, когда фашисты были рядом со столицей, самолет с Иконой трижды облетел вокруг Москвы — также как ранее на Руси перед опасностью врага вокруг стен города совершался крестный ход. Князь Андрей получил прозвище Боголюбский.

1157 год. В Киеве умирает Великий Князь Юрий Долгорукий. Возможно, он был отравлен — киевляне не жаловали приезжих ростовцев и суздальцев. Русь ждала, что в Киев со своей дружиной придет, чтобы отомстить и сесть на престол Великого Князя, Андрей Боголюбский. Ждали месяц, второй — это было единственным логичным продолжением событий. Но Андрей принял решение, значение которого — это говорится без малейшего преувеличения — оказывает влияние на мировую историю на протяжении уже более 850 лет. Он не стал претендовать на киевский престол, а остался во Владимире. Очевидно, на это повлиял комплекс причин: Владимирская земля — родина Андрея Боголюбского, но были и геополитические причины — за киевский престол постоянно велась междоусобная борьба, самому Юрию Долгорукому приходилось и бежать оттуда, и с мечом возвращаться; а с юга город периодически подвергался нашествию половцев. Намного лучше и дальше от врагов был расположен Владимир. В настоящее время в мировой практике перенос столиц осуществляется, как правила с целью развития новых территорий (в Бразилии, Нигерии, Танзании) и снижения перекоса в развитии в сторону столичного региона. Можно предположить, что на решение Андрея Боголюбского мог влиять и данный фактор. Святой Андрей Боголюбский усиливал третий крупный регион Руси (три «кластера» — Новгородско-псковские земли, Приднепровье, Ростово-Суздальские (затем — Владимиро-Суздальские) земли). Но в любом случае предопределенности переноса столицы в тот момент не было. Это — провидческая позиция Князя Андрея Боголюбского и воля Пресвятой Богородицы.

Он не стал претендовать на киевский престол, а остался во Владимире. Очевидно, на это повлиял комплекс причин: Владимирская земля — родина Андрея Боголюбского, но были и геополитические причины — за киевский престол постоянно велась междоусобная борьба, самому Юрию Долгорукому приходилось и бежать оттуда, и с мечом возвращаться; а с юга город периодически подвергался нашествию половцев. Намного лучше и дальше от врагов был расположен Владимир. В настоящее время в мировой практике перенос столиц осуществляется, как правила с целью развития новых территорий (в Бразилии, Нигерии, Танзании) и снижения перекоса в развитии в сторону столичного региона. Можно предположить, что на решение Андрея Боголюбского мог влиять и данный фактор. Святой Андрей Боголюбский усиливал третий крупный регион Руси (три «кластера» — Новгородско-псковские земли, Приднепровье, Ростово-Суздальские (затем — Владимиро-Суздальские) земли). Но в любом случае предопределенности переноса столицы в тот момент не было. Это — провидческая позиция Князя Андрея Боголюбского и воля Пресвятой Богородицы.

Когда Андрей Боголюбский принял решение княжить во Владимире, он решил создать город, ни в чем не уступающий Киеву, а точнее сказать — такой же как Киев, видимо, умышленно нарушая уникальность Киева, копируя Киев, но «под себя», а де-факто — превосходящий Киев по красоте и величию город. В Киеве существовали Золотые ворота, не сохранившиеся до наших дней. Андрей Боголюбский построил Золотые ворота во Владимире. В Днепр впадают реки Лыбедь и Ирпень — так же были названы реки, впадающие в Клязьму, только со временем люди стали произносить Рпень. Что касается границ города, то Андрей Боголюбский решил сделать Владимир больше других городов — если периметр крепостных валов Киева — 4 км, Новгорода — 6 км, то Владимира — 7 км (для сравнения, периметр нынешнего московского Кремля 2,5 км). Можно представить себе, как впечатлял современников размер древнего Владимира.

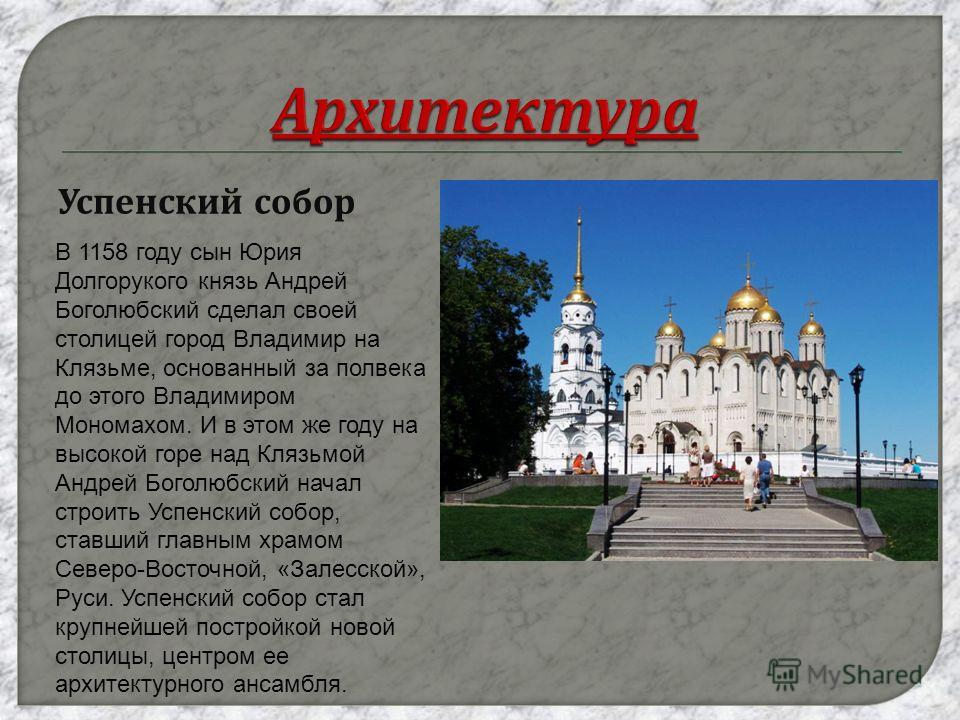

Святой Андрей Боголюбский начал украшать и укреплять Владимир и свою резиденцию, крепость Боголюбов, белокаменными храмами. При нем получила значительное развитие удивительная домонгольская архитектурная школа Древней Руси. Всего Андрей Боголюбский построил около 30 белокаменных храмов. Среди шедевров, дошедших до нашего времени — упомянутый владимирский Успенский собор, Золотые ворота, являющиеся одним из символов Владимира, в нескольких километрах от города находится жемчужина древнерусского зодчества — храм Покрова на Нерли. Кроме основной — религиозной роли, у строительства храмов было и важное государственное значение — они не только подчеркивали величие Владимирского княжества, но и способствовали сплочению неоднородного в этническом отношении населения Залесья, часть которого продолжала следовать язычеству. Великолепие и красота храмов должны были и показывать величие столицы Андрея — на торговых путях из Суздаля, Ростова, Булгара путники сначала видели храм Покрова на Нерли, затем — город Боголюбов, а потом уже попадали во Владимир. Именно Андрей Боголюбский ввел византийский Праздник Покрова Богородицы на Руси — и сейчас мы уверены в опеке нашей страны Богородицей.

При нем получила значительное развитие удивительная домонгольская архитектурная школа Древней Руси. Всего Андрей Боголюбский построил около 30 белокаменных храмов. Среди шедевров, дошедших до нашего времени — упомянутый владимирский Успенский собор, Золотые ворота, являющиеся одним из символов Владимира, в нескольких километрах от города находится жемчужина древнерусского зодчества — храм Покрова на Нерли. Кроме основной — религиозной роли, у строительства храмов было и важное государственное значение — они не только подчеркивали величие Владимирского княжества, но и способствовали сплочению неоднородного в этническом отношении населения Залесья, часть которого продолжала следовать язычеству. Великолепие и красота храмов должны были и показывать величие столицы Андрея — на торговых путях из Суздаля, Ростова, Булгара путники сначала видели храм Покрова на Нерли, затем — город Боголюбов, а потом уже попадали во Владимир. Именно Андрей Боголюбский ввел византийский Праздник Покрова Богородицы на Руси — и сейчас мы уверены в опеке нашей страны Богородицей.

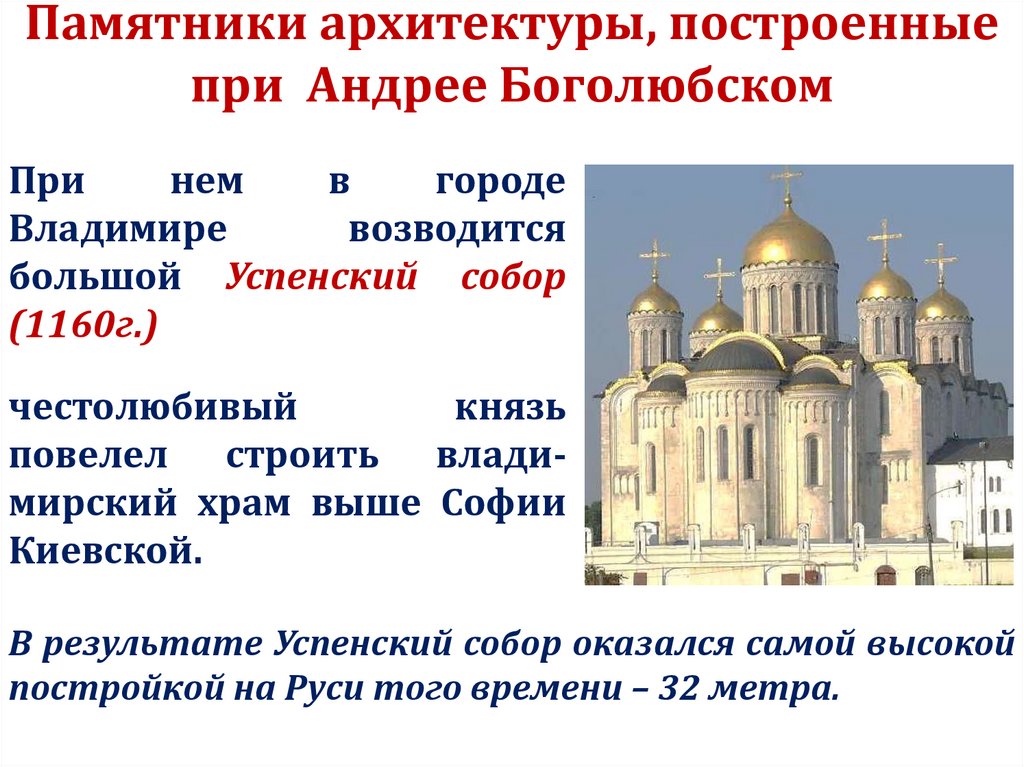

Немного отступим от повествования и очень кратко расскажем историю Успенского собора Владимира. Собор задумывался Андреем Боголюбским как главный храм на Руси. Сначала собор был одноглавым, как было принято в то время, но после пожара 1185 года к нему были пристроены стены, поддерживавшие предыдущую постройку, и добавлены четыре купола — так собор стал пятиглавым. Поэтому благодаря случаю и такому архитектурному решению началась другая традиция русского храмового зодчества – строить пятиглавые храмы. Красота владимирских храмов превзошла киевскую архитектуру. Владимирские храмы украшены искусными резными каменными известняковыми изображениями святых, животных, растений — в XII веке сложилась уникальная владимирская школа резьбы по камню.

Когда в XV веке итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти наняли на строительство считающегося сейчас главным в России Успенского собора в Московском Кремле, то сначала его повезли во Владимир — чтобы он посмотрел на владимирский собор — и по аналогии с ним уже был построен Успенский собор в Москве. На мой взгляд, московский собор значительно уступает по красоте владимирскому — нет той гармонии значительности, размера и божественной легкости, не удалось повторить и совершенных пропорциях русского древнего святого собора — сочетания круглых башен куполов с древнерусскими многочисленными арками. Успенский собор во Владимире, несмотря на его великий размер, кажется легким и невесомым, будто бы поднятым на ладони — он возвышается на вершине высокого холма над берегом Клязьмы, и белостенный собор на фоне бело-голубого неба кажется парящим над землей.

На мой взгляд, московский собор значительно уступает по красоте владимирскому — нет той гармонии значительности, размера и божественной легкости, не удалось повторить и совершенных пропорциях русского древнего святого собора — сочетания круглых башен куполов с древнерусскими многочисленными арками. Успенский собор во Владимире, несмотря на его великий размер, кажется легким и невесомым, будто бы поднятым на ладони — он возвышается на вершине высокого холма над берегом Клязьмы, и белостенный собор на фоне бело-голубого неба кажется парящим над землей.

Возможно, что перенос столицы закрепил гуманизм и гармонию русского развития — славяне Владимиро-Суздальской земли оказались на огромной просторной территории, граничившей с ареалом проживания различных угро-финских племен, но русский цивилизационный путь (в отличие от всех без исключения европейских колонизаторов Америки, Африки, Азии) заключался в том, что мы не истребляли другие народы, а сосуществовали с ними — вначале происходили войны, но они не велись на истребление, это чуждо русскому генетическому коду. В ответ на любимый миф геополитических конкурентов о «колонизации» Сибири мы можем «предъявить» на суд истории 150 национальностей, проживающих в России — по сравнению с американцами, разрушавшими индейские пастбища, спаивавшими население, разбрасывавшими шкуры животных с вирусом чумы рядом с индейскими жилищами. И мыслей не возникало об угоне населения в рабство или об актах, подобных вероломству Кортеса. Русские не являются в России привилегированной нацией. Как знать, останься столица в Киеве, не оказалось бы восприятие народов, живущих вдоль притоков и по берегам Волги, на Урале, в Сибири действительно колонизаторским из-за большого расстояния и географического отдаления этих народов.

В ответ на любимый миф геополитических конкурентов о «колонизации» Сибири мы можем «предъявить» на суд истории 150 национальностей, проживающих в России — по сравнению с американцами, разрушавшими индейские пастбища, спаивавшими население, разбрасывавшими шкуры животных с вирусом чумы рядом с индейскими жилищами. И мыслей не возникало об угоне населения в рабство или об актах, подобных вероломству Кортеса. Русские не являются в России привилегированной нацией. Как знать, останься столица в Киеве, не оказалось бы восприятие народов, живущих вдоль притоков и по берегам Волги, на Урале, в Сибири действительно колонизаторским из-за большого расстояния и географического отдаления этих народов.

Хотелось бы, рассматривая перенос столицы, оставить за скобками нынешний этап российско-украинских отношений, ведь действие Святого Князя Андрея — масштабнее нынешнего трагичного эпизода истории. Но не уделить внимание текущему кризису не получится. Сам факт заселения русскими, в основном из Приднепровья, Залесья показывает, что изначально русские и украинцы — один народ. В древней Руси существовало три крупных «кластера» — Новгородские земли, земли вдоль Днепра, Залесье. Государственность зарождалась на Новгородчине, куда был приглашен на княжение Рюрик; затем столицей стал Киев; а третьим крупным центром стало Залесье со столицей во Владимире, затем — в Москве.

В древней Руси существовало три крупных «кластера» — Новгородские земли, земли вдоль Днепра, Залесье. Государственность зарождалась на Новгородчине, куда был приглашен на княжение Рюрик; затем столицей стал Киев; а третьим крупным центром стало Залесье со столицей во Владимире, затем — в Москве.

Монгольское иго привело к тому, что большинство русских княжеств оказались в подчинении у Золотой Орды, часть были присоединены к Великому княжеству Литовскому (80% которого составляли русские) и Королевству Польша. В 1503 г. в результате Русско-литовской войны (и начавшейся из-за желания этих земель войти в состав Великого княжества Московского) часть данных земель, включая такие города как Чернигов, Полтава, территории, где позднее были основаны Харьков и Луганск, возвратились в состав Великого княжества Московского. При Богдане Хмельницком воссоединение Украины (левобережной) с Россией произошло в 1654 г., Правобережная Украина вошла в состав России в царствование Екатерины II в 1793 г. Украинское государство было впервые образовано — как внешний, немецкий, проект — в 1918 г. в результате того, что во время Первой мировой войны немецкая армия продвинулась, в условиях ослабления России после Октябрьской революции, до линии Нарва-Могилев-Харьков-Ростов-Новороссийск.

Украинское государство было впервые образовано — как внешний, немецкий, проект — в 1918 г. в результате того, что во время Первой мировой войны немецкая армия продвинулась, в условиях ослабления России после Октябрьской революции, до линии Нарва-Могилев-Харьков-Ростов-Новороссийск.

Только в 1798 г. (!) появилось первое литературное издание на украинском языке — «Энеида» И.П. Котляревского, написанная как шуточная попытка записать на этом наречии одноименную поэму римского поэта Вергилия. Затем выделение украинского языка и давление на население для обеспечения перехода на него осуществлялись в XIX в. Австрийской империей (с 1868 г. — Австро-Венгрией) в отношении находившегося в составе этой страны русскоязычного населения нынешних западноукраинских территорий (жившего в Закарпатье, Галиции еще до образования Галичского, Владимирского и др. западных княжеств Киевской Руси) — чтобы разрушить историческую связь русского населения с Россией. Многие слова искусственно заимствовались из немецкого и польского языков, умышленно вымывались из языка русские слова — лишь бы только язык как можно дальше отошел от русского. Народ долгое время сопротивлялся внедрению такого языка, ведь родным языком для 3 млн населения Австрийской империи был русский. В 1920-1930-е годы большевики всячески поддерживали развитие украинского языка, т.к. надеялись с помощью украинской элиты совершить социалистическую революцию в Польше и, прежде всего, в Галиции, входившей в межвоенный период в состав Польши. Так за 50 лет в XIX в. и 20 лет в XX в. и был сформирован украинский народ. Еще в начале XX века австрийские националисты, говоря о смысле отделения Украины от России указывали, что таким образом вместо 130-миллионного народа появляются 40-миллионный и 90-миллионный народы. Эта стратегия, к сожалению, работает.

Народ долгое время сопротивлялся внедрению такого языка, ведь родным языком для 3 млн населения Австрийской империи был русский. В 1920-1930-е годы большевики всячески поддерживали развитие украинского языка, т.к. надеялись с помощью украинской элиты совершить социалистическую революцию в Польше и, прежде всего, в Галиции, входившей в межвоенный период в состав Польши. Так за 50 лет в XIX в. и 20 лет в XX в. и был сформирован украинский народ. Еще в начале XX века австрийские националисты, говоря о смысле отделения Украины от России указывали, что таким образом вместо 130-миллионного народа появляются 40-миллионный и 90-миллионный народы. Эта стратегия, к сожалению, работает.

Но русские всегда чувствовали украинцев братским народом, таким же как мы. Не существовало подчинения одного народа другим, в 1654 году воссоединение было добровольным — и до начала XX в. русские и украинцы чувствовали себя не отдельными народами, а двумя частями одного народа. Очень сложно принять, что сейчас, в течение жизни всего одного поколения, украинцев научили и заставили ненавидеть русских. Для такого положения дел нет генетических, культурно-психологических предпосылок у украинцев, нет исторических причин — это политика, умышленно навязанная извне. Тот режим, который пришел к власти на Украине не является украинским, не действует в интересах этой страны, основная идея его деятельности — стратегическое отдаление от России, от единого целого — но искусственный разрыв таких связей ведет к полному экономическому краху Украины. В России же, где у каждого среди друзей и знакомых есть российские украинцы, еще год назад, в 2013 году, люди вообще не чувствовали разницы между русскими и украинскими фамилиями. Для примера из другой сферы, после распада Советского Союза люди в России при просмотре международных соревнований подсознательно переживали за белорусских и украинских спортсменов, радовались их успехам. Сколько лет теперь потребуется на восстановление казавшейся неоспариваемой дружбы между русскими и украинцами, сознание которых западная и украинская пропаганда столь цинично переформатировала с целью ослабления нашей общей Русской (здесь — и от слова Русь) цивилизации? Насколько это возможно сейчас?

Для такого положения дел нет генетических, культурно-психологических предпосылок у украинцев, нет исторических причин — это политика, умышленно навязанная извне. Тот режим, который пришел к власти на Украине не является украинским, не действует в интересах этой страны, основная идея его деятельности — стратегическое отдаление от России, от единого целого — но искусственный разрыв таких связей ведет к полному экономическому краху Украины. В России же, где у каждого среди друзей и знакомых есть российские украинцы, еще год назад, в 2013 году, люди вообще не чувствовали разницы между русскими и украинскими фамилиями. Для примера из другой сферы, после распада Советского Союза люди в России при просмотре международных соревнований подсознательно переживали за белорусских и украинских спортсменов, радовались их успехам. Сколько лет теперь потребуется на восстановление казавшейся неоспариваемой дружбы между русскими и украинцами, сознание которых западная и украинская пропаганда столь цинично переформатировала с целью ослабления нашей общей Русской (здесь — и от слова Русь) цивилизации? Насколько это возможно сейчас?

Величайшая историческая задача — возвращение украинской, искусственно отделенной и поссоренной части единого большого народа к своим истокам — к единению (именно речь идет не о присоединении, а о единении) с русским народом.

В 2011 году праздновалось 900-летие со дня рождения Андрея Боголюбского. Состоялся Крестный ход из Вышгорода под Киевом до Боголюбского монастыря под Владимиром. Боголюбский монастырь обладает особой силой, особой строгой энергией. Это место, откуда правил Святой Князь Андрей Боголюбский. Это точка, из которой, подобно развитию Вселенной, вышла Центральная Россия. Крестный ход в 2011 году символизировал наше историческое и религиозное единство между Украиной и Россией. Но в лабораториях ученые-теоретики тогда уже разрабатывали планы (некоторые планы уже реализовывались на практике) по окончательному разделу русских и украинцев, дестабилизации ситуации на Украине, столкновению двух неделимых народов. Но братские народы еще не предполагали, какие трагичные события будут происходить в 2014 году.

Источники и литература

Вечное в великом. Владимир: Издатель А. Вохмин, 2011.

Владимир на Клязьме. Фотоальбом. Владимир: Мир фото, 2006.

Выбор Руси. Спецвыпуск газеты «Стольный град». — Июнь 2011.

Спецвыпуск газеты «Стольный град». — Июнь 2011.

Дудорова Л.В. Старый Владимир. Владимир: Посад, 1998.

Золотые ворота. Сборник / Сост. А. Василевский. М.: Современник, 1985.

Софронов Н.С. Это интересно знать. Ярославль: Верх.-Волд. кн. изд., 1976.

Широкорад А.Б. Украина: противостояние регионов. М.: АСТ Москва, 2010. С. 172.

Об авторе:

Бирюков Евгений Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры МЭО и ВЭС МГИМО (У) МИД России.

Икона Божией Матери «Боголюбовская»

Тропарь и кондак

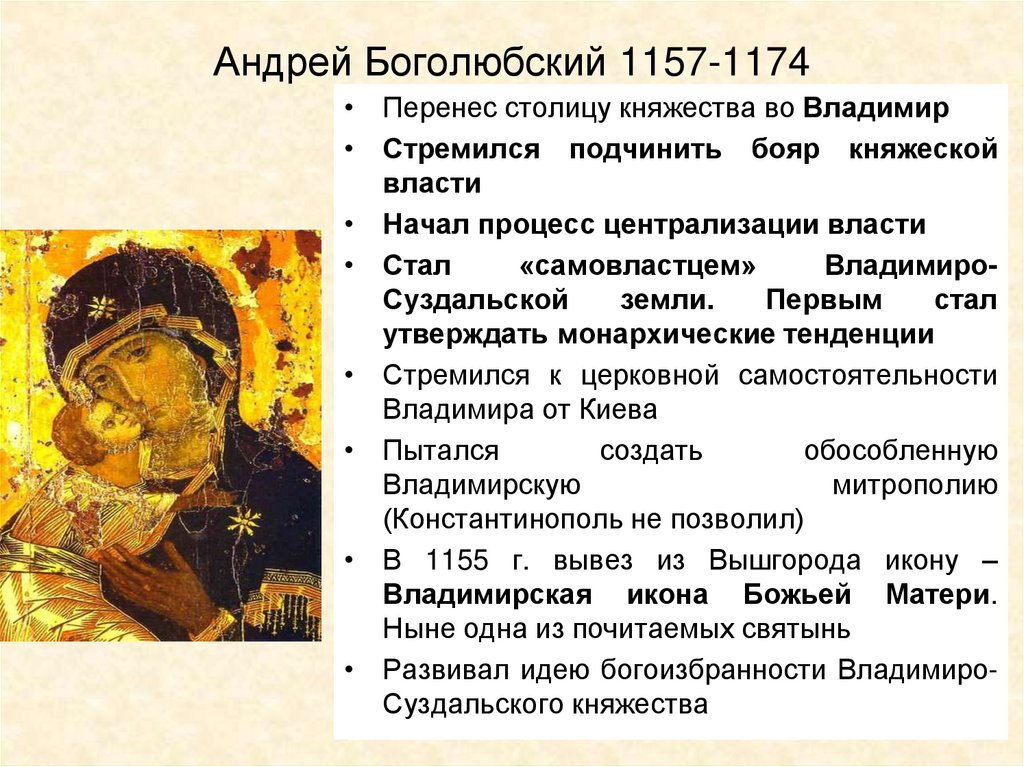

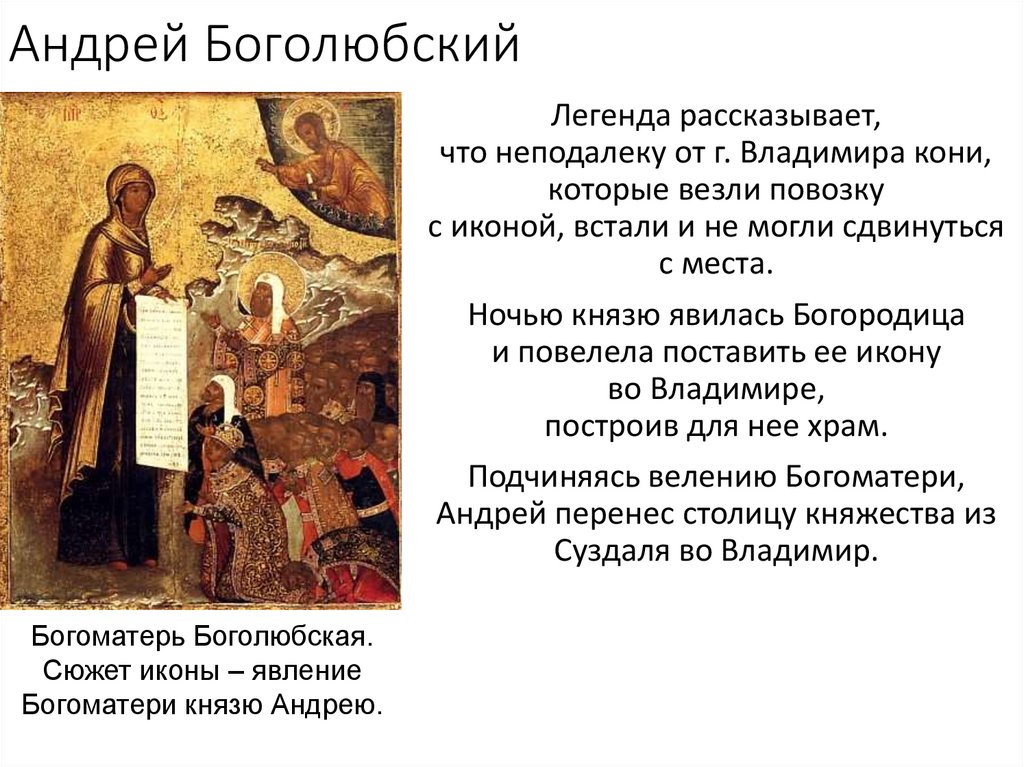

Боголюбовская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе князя Андрея Боголюбского (память 4 июля), в память явления ему Божией Матери. Написанная на кипарисовом дереве, икона примечательна своими большими размерами.

В 1131 году икона была отправлена из Константинополя святому князю Мстиславу (Феодору в Крещении, память 15 апреля) на Русь и поставлена в Девичьем монастыре в Вышгороде, древнем уделе (земле, данной царями и князьями младших детей за их поддержку) город Святой Ольги (память 11 июля).

В одну из ночей летом 1155 года князь Андрей тайно вынес чудотворную икону Божией Матери из Вышгородской церкви без благословения своего отца, князя Георгия Долгорукого, и отправился на север, в сторону Суздаля. Некоторые источники говорят, что его отец завещал икону князю Андрею. Позже эта икона будет называться Владимирской иконой (26 августа, 23 июня, 21 мая). Предание говорит, что это была одна из икон, написанных святителем евангелистом Лукой (память 18 октября), или копия с оригинала.

В семи верстах от Владимира телега с чудотворной иконой остановилась и не могла сдвинуться с места. Князь Андрей попросил сопровождавшего его священника Николая отслужить молебен перед иконой. Долго молился Андрей перед святым образом со слезами. Позже он ушел в свою палатку и продолжил свои горячие молитвы. Ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в правой руке небольшой свиток, и сказала: «Не хочу, чтобы ты отнес Мою икону в Ростов, а в город Владимир. Здесь, в этом месте (место Ея чудотворной вид), построишь каменную церковь и монастырь в честь Моего Рождества».

Тогда Пресвятая Богородица подняла руку к Небу и получила благословение от Христа Спасителя, и видение закончилось.

В послушании воле Божией Матери князь Андрей построил каменный храм в честь Ее Рождества, а также монастырь. После этого князь поручил искусным иконописцам изобразить Пресвятую Богородицу такой, какой он видел ее в своем видении: в полный рост, со свитком 1 в правой руке, а ликом обращенным к Спасителю в верхней правый угол. Когда храм был завершен, в него была помещена заказанная им икона, а 18 июня было назначено ежегодным празднованием явления Божией Матери. Икона с изображением явления Пресвятой Богородицы осталась в Боголюбове и получила название Боголюбовской.

Святой Андрей назвал и монастырь, и город, возникший вокруг него, Боголюбовым, потому что, как он сам говорил, «Богородица любит это место». Князь также стал известен как Боголюбский («Боголюбец»). Владимирская икона оставалась в монастыре до окончания работ над Успенским собором во Владимире, после чего была торжественно перенесена в собор.

Боголюбовская икона Божией Матери прославилась бесчисленными чудесами и на протяжении многих веков утешала благочестивых христиан России и исцеляла их недуги. Слава о чудесах, происходивших перед ее иконой, во многих местах побудила верующих делать списки с этой святой иконы, некоторые из которых также чудотворны.

На Московской Боголюбовской иконе (1157 г.) изображены несколько святых, собравшихся перед Богородицей: митрополиты Московские Петр, Алексий, Иона и Филипп; блаженные Василий и Максим, юродивые за Христа; преподобная Параскева; Святой Василий Великий; Святой Алексий Человек Божий; Симеон, родственник Господень; апостол Петр; преподобномученица Евдокия; и мученица Параскева. В некоторые варианты иконы включены также следующие святые: святой Онуфрий, преподобные Мария Египетская, Зосима и Савватий, великомученицы Варвара и Екатерина.

В 1771 году был установлен ежегодный праздник в честь Боголюбовской иконы в память избавления города Владимира и окрестностей от чумы. Как только икону привезли во Владимир, чума исчезла. Приносить икону из Боголюбова во Владимир стало принято 21 мая. Как можно больше людей по очереди несли икону в разное время во Владимирскую губернию и обратно. Икона пребывала в Боголюбском монастыре, в 10 верстах от города. В 1820 году жители города Владимира украсили икону дорогой ризой.

Как только икону привезли во Владимир, чума исчезла. Приносить икону из Боголюбова во Владимир стало принято 21 мая. Как можно больше людей по очереди несли икону в разное время во Владимирскую губернию и обратно. Икона пребывала в Боголюбском монастыре, в 10 верстах от города. В 1820 году жители города Владимира украсили икону дорогой ризой.

До большевистской революции икона обычно привозилась в город Владимир 21 мая, где оставалась до 16 июля, когда была возвращена в монастырь.

1 Свиток на иконе гласит: Всемилостивейший Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне мой и Боже мой, услышь молитву Матери Твоей, ибо Она молится о мире.

Блог истории » Архив блога » 12 в. икона «археологические руины» восстановлена

Боголюбская икона Богородицы XII века, когда-то считавшаяся неисправимой «археологической руиной», восстановлена не в своем первоначальном великолепии, а в первозданном цвете. Это большое достижение для почитаемого произведения искусства, которое является одной из примерно 30 икон XII века, сохранившихся до наших дней.

История начинается в 1155 году с великого князя Андрея Боголюбского («Андрей Боголюбивый»). Он ехал в город Владимир, новую столицу Владимиро-Суздальского княжества, возникшего в результате распада Киевской Руси, за ускорение которого Андрей энергично и успешно боролся. С собой он нес драгоценную икону, известную ныне как Чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Икона была византийской, сделана в Константинополе в 1131 году, но, как полагают, была написана евангелистом Лукой. Считалось также, что он обладает чудесной защитной силой, особенно в бою, поэтому Андрей носил его с собой.

В семи верстах от города у берегов реки Клязьмы лошади Андрея вдруг отказались сделать еще шаг. Князь молился перед иконой всю ночь и получил видение Богородицы, держащей в правой руке свиток. Она повелела ему отнести икону во Владимир и построить на месте, где она явилась ему, церковь и монастырь. Андрей сделал то, что она ему велела, и даже больше, заказав новую икону в память своего святого видения.

Андрей сделал то, что она ему велела, и даже больше, заказав новую икону в память своего святого видения.

На иконе изображена Мария со свитком в правой руке, как и видел Андрей, левая рука воздета в молитве к Иисусу, изображенному во взрослом состоянии в правом верхнем углу. Как и было обещано, князь Андрей построил на месте своего видения свой дворец и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Икона была установлена в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы (впоследствии Боголюбском женском монастыре). Когда другой храм во Владимире, Успенский или Свято-Успенский собор, был достроен, икона была перенесена в него.

При Андрее Боголюбском Владимир превратился в доминирующий культурный, экономический и политический центр региона и оставался им до 1237 года, когда он был осажден монгольской Золотой Ордой под командованием ее основателя Бату-хана. Он пал 8 февраля 1238 года и больше никогда не обрел того процветания и могущества, которыми он когда-то обладал. Десятки характерных для Владимира белокаменных церквей и общественных зданий были сожжены, но икона устояла под монгольским натиском.

Тем не менее, на протяжении столетий он подвергался множеству пращей и стрел. В 1722 году здание церкви обрушилось, и Боголюбская икона несколько дней находилась под завалами. В 1771 году Владимира поразила чума. Икону пронесли по городу, и эпидемия чудесным образом закончилась. После этого каждый год с 21 мая по 16 июля икона привозилась в город, во время которой чудотворный ход повторялся по городам и селам всей области.

Ежегодные парады чуть не уничтожили икону. Под воздействием непогоды вековая краска ослабла, а деревянная панель испортилась. После революции церковное искусство было национализировано большевистским правительством. Икону осмотрела реставрационная комиссия под руководством художника, искусствоведа, основателя реставрационного центра, носящего его имя, Игоря Грабаря. Сняв металлический кожух, они с ужасом обнаружили, что икона почернела, краска осыпалась, левкас прогнил, панель продырявлена древесным червем, а поверхность кишит живыми личинками. Обеспокоенный реставратор Александр Анисимов назвал его «археологическими руинами». Благодаря благоразумному нежеланию Грабаря вмешиваться в то, что осталось от иконы, редкому тогда дальновидному подходу, бригада фотографировала, убивала вредителей и укрепляла доску, как могла.

Благодаря благоразумному нежеланию Грабаря вмешиваться в то, что осталось от иконы, редкому тогда дальновидному подходу, бригада фотографировала, убивала вредителей и укрепляла доску, как могла.

Более поздние реставраторы не были столь осмотрительны. В 1946 г., пытаясь отреставрировать икону или хотя бы предотвратить ее дальнейшую порчу, реставратору Владимирского музея и художнику Ф. А. Модорову пришла в голову идея покрыть поверхность горячим парафином. Он думал, что это укрепит и защитит отслаивающийся слой краски. Кто мог предсказать, что заливка горячим воском тонкой, пронизанной деревянными червями, отслаивающейся 700-летней картины окажется чрезвычайно разрушительной? (Любой. Любой мог это предсказать.) Последующие попытки реставрации позволили лучше раскрыть лицо Марии и часть ее одежды. Обветшание левкаса и краски восстановить не удалось, но икона стояла стабильно и находилась под постоянным присмотром реставраторов.

С возрождением Русской Православной Церкви после распада Советского Союза собор Свято-Успенского женского монастыря во Владимире забрал икону.

Это бедствие было обнаружено в 2009 году, когда монахини сообщили, что на поверхности иконы рос какой-то грибок. Несоблюдение должного ухода за одной из первых икон, когда-либо написанных в России, и одним из очень немногих религиозных артефактов, переживших монгольское нашествие, вызвало скандал. Боголюбская икона была перевезена во Владимиро-Суздальский музей во Владимире, и началась новая программа реставрации под руководством Александра Горматюка из Центра реставрации произведений искусства им. Грабаря. С помощью новейших реставрационных технологий — 3D-сканирования, компьютерной томографии, сканирующего электронного микроскопа, рентгена — Горматюк оценил состояние изделия и проследил историю, написанную на его краске. Он выявил не менее 20 вмешательств в произведение за 858 лет его существования. В среднем для иконок требуется от 3 до 4 вмешательств.

Боголюбская икона была перевезена во Владимиро-Суздальский музей во Владимире, и началась новая программа реставрации под руководством Александра Горматюка из Центра реставрации произведений искусства им. Грабаря. С помощью новейших реставрационных технологий — 3D-сканирования, компьютерной томографии, сканирующего электронного микроскопа, рентгена — Горматюк оценил состояние изделия и проследил историю, написанную на его краске. Он выявил не менее 20 вмешательств в произведение за 858 лет его существования. В среднем для иконок требуется от 3 до 4 вмешательств.

В течение шести лет Горматюк и его команда работали над удалением слоев воска и смолы, а также надкрашиванием, чтобы открыть оригинальную краску XII века, которая каким-то чудом сохранилась. Сейчас Боголюбская икона живет в специально оборудованной реставрационной комнате с ДЕЙСТВУЮЩИМИ системами климат-контроля. В комнату допускаются только 12 человек, чтобы максимально исключить человеческие выбросы и выделения из уравнения сохранения.