Чацкий | описание героя

жизнь в достатке из обеспеченной семьи неразделенная любовь нет детей никогда не был женат/замужем

История создания

Кадр из ф/спектакля “Горе от ума”. Чацкий – актер Виталий Соломин

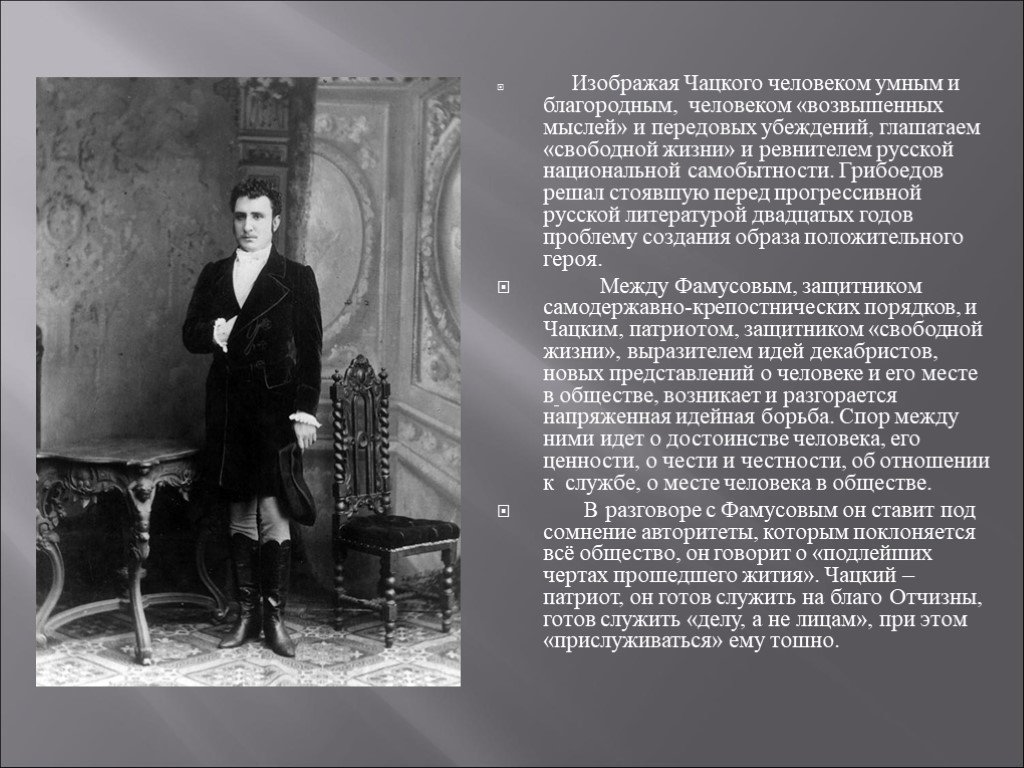

В образе Чацкого А. С. Грибоедов воплотил черты многих современников, к которым испытывал глубокое уважение. Согласно самой распространенной версии, наиболее вероятным прототипом мог послужить Пётр Яковлевич Чаадаев.

Описание героя

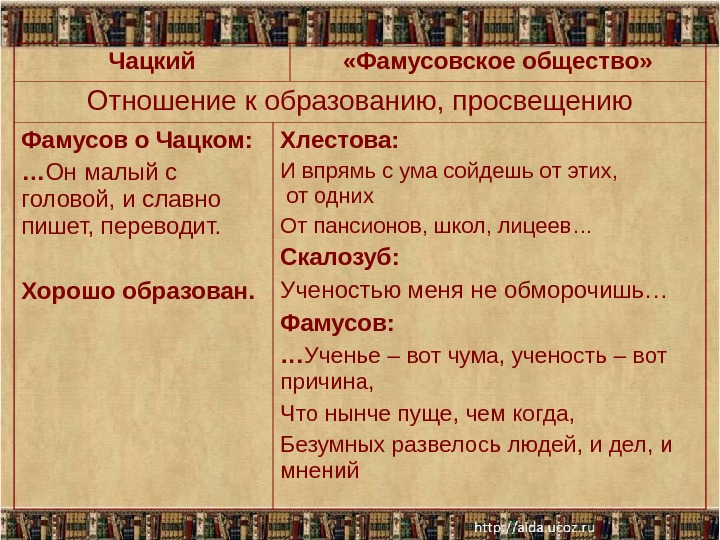

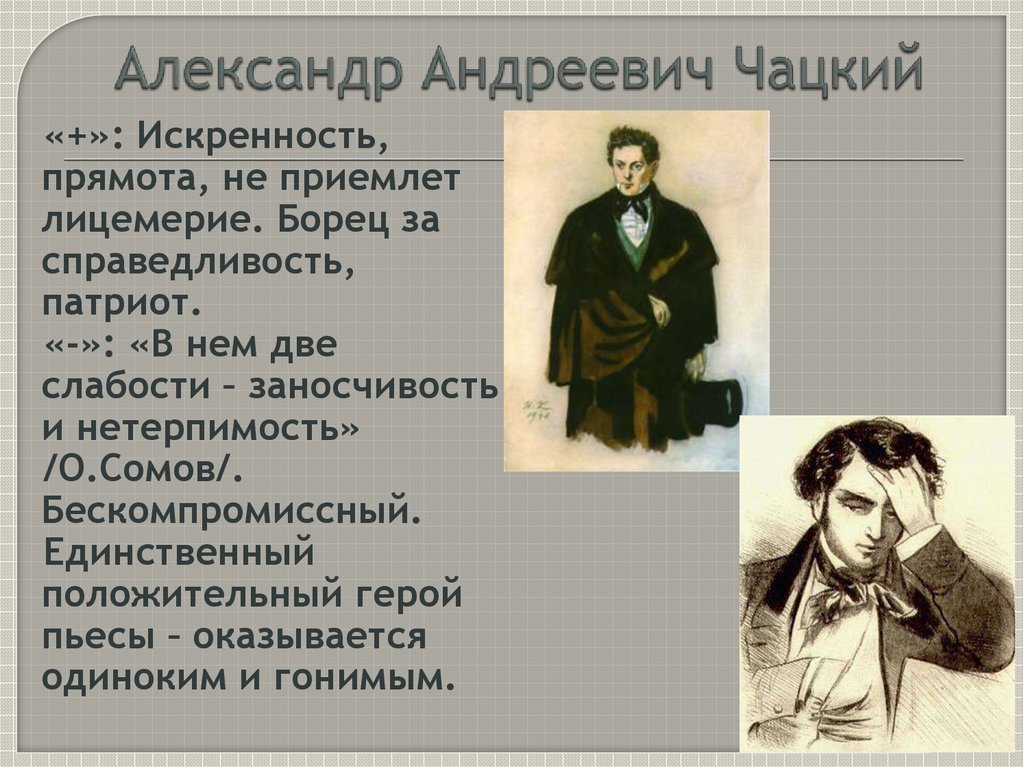

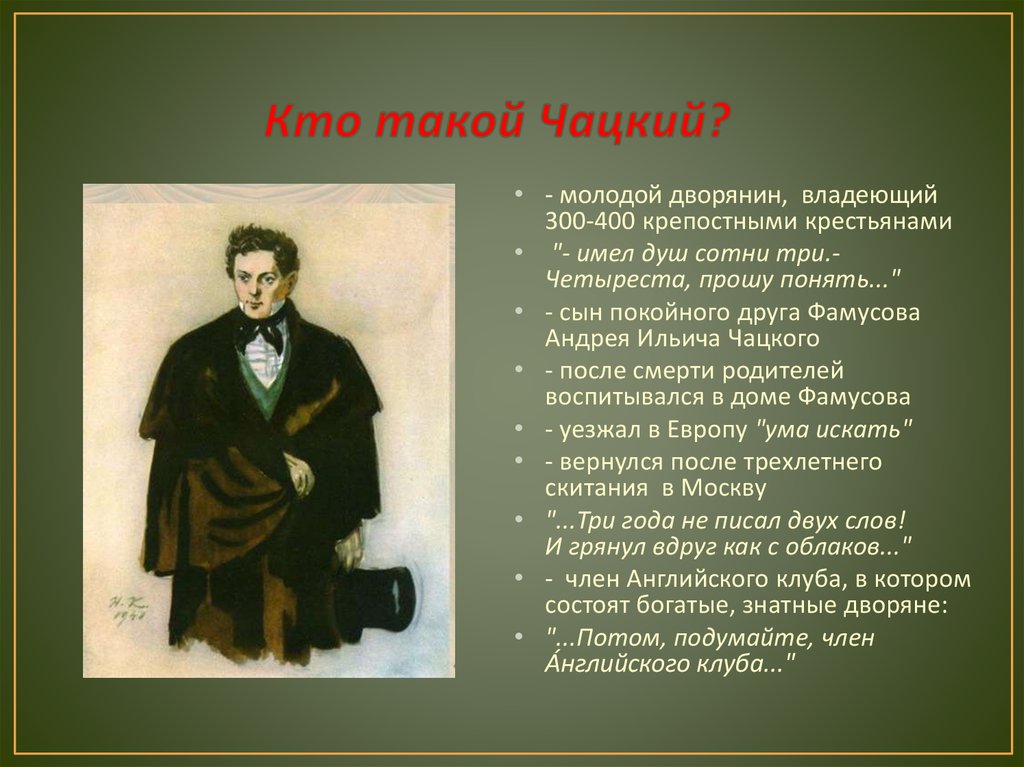

Александр Андреевич Чацкий – блестяще образованный молодой человек, недавно вернувшийся из долгого заграничного путешествия. Убежденный сторонник самых передовых идей, Чацкий с нескрываемым презрением относится к консервативному обществу и мечтает его изменить.

Александр Андреевич – честный и благородный человек. Единственный его недостаток – чересчур горячий нрав. Чацкого легко “задеть за живое”. Он не умеет скрывать своих чувств и убеждений и поэтому часто достаточно резко высказывает свое мнение, чем оскорбляет окружающих.

Он не умеет скрывать своих чувств и убеждений и поэтому часто достаточно резко высказывает свое мнение, чем оскорбляет окружающих.

Чацкий обречен на одиночество и непонимание общества. Его независимое мышление вступает в острое противоречие с общепринятыми правилами и обычаями.

В детстве Александр Андреевич познакомился с Софьей. Об этом счастливом времени он до сих пор хранит самые теплые воспоминания. Встретив девушку после долгой разлуки, пораженный ее красотой Чацкий сразу же влюбляется.

Кадр из фильмиа-спектакля “Горе от ума”. 1977

В любовных делах ум Чацкого действительно становится его “горем”. Он отвергает саму мысль о том, что прекрасная девушка способна на ложь, обман и коварство. Приписывая Софье качества, которыми она не наделена, Александр Андреевич оказывается жестоко разочарованным.

Роль героя в произведении

Чацкий выступает в комедии в образе пророка, “вопиющего в пустыне”. Он является яростным обличителем общества фамусовых и молчалиных. Несмотря на “поражение” (потеря Софьи, гнев общества, слух о сумасшествии, отъезд), Александр Андреевич становится символом неизбежной победы прогрессивных людей над отсталым большинством.

Несмотря на “поражение” (потеря Софьи, гнев общества, слух о сумасшествии, отъезд), Александр Андреевич становится символом неизбежной победы прогрессивных людей над отсталым большинством.

В широком смысле Чацкий – проповедник человеческого достоинства, враг бесчестности, низкопоклонства, лести и невежества. В этом качестве его образ выходит за рамки произведения.

Развитие героя по мере сюжета

На протяжении всей комедии основные взгляды и убеждения Чацкого не претерпевают никаких изменений. Московская действительность только укрепляет их. Александр Андреевич видит, что за время его отсутствия общество нисколько не изменилось: “чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва?”.

Чацкий прекрасно понимает, что его независимые высказывания вызовут негодование большинства представителей высшего общества. Он готов к этому, но все же никак не ожидает прослыть сумасшедшим. Быстро распространяющийся нелепый слух вынуждает Александра Андреевича сделать пессимистическое заключение: “вижу, что она [родина] мне скоро надоест”.

Единственное отступление от жизненных правил и установок Чацкий делает ради Софьи: “раз в жизни притворюсь”. Он признает, что был не прав в негативной оценке Молчалина, находя в нем “ум бойкий, гений смелый”. Девушка же ценит в отцовском секретаре совершенно иные качества: “безмолвие”, уступчивость и скромность.

Кадр из фильма-спектакля “Горе от ума”. 1977

Любовь затмевает глаза Чацкому. Софья неоднократно дает ему понять, что влюблена в Молчалина. Главный герой до самого финала остается в слепом убеждении, что дочь Фамусова – единственный человек, способный по достоинству оценить его ум и честность. Лишь став свидетелем ее объяснения с Молчалиным, Чацкий “прозревает” и горячо восклицает: “Вон из Москвы!”.

Отношение автора к герою

Литературный герой является для Грибоедова способом выражения собственных взглядов. Автор, безусловно, полностью их разделяет. Огромное значение имеют горячие монологи Чацкого о поголовном невежестве (“требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился”), угодливости (“тот и славился, чья чаще гнулась шея”), крепостничестве (“на них [крепостных людей] он выменял борзые три собаки”) и т. д.

д.

Автор сочувствует своему герою, который испытывает “горе от ума”. Грибоедов вынужден констатировать: пока “Молчалины блаженствуют на свете” образование и интеллект не принесут человеку счастья ни в общественной, ни в личной жизни.

Прототипы

Слухи о том, что прототипом Чацкого был Чаадаев, стали распространяться сразу же после появления произведения Грибоедова в рукописи. В 1823 г. А. С. Пушкин писал Вяземскому: “Мне сказывали, что он [Грибоедов] написал комедию на Чедаева”. Впоследствии критики часто пытались найти общее между знаменитым русским философом и литературным героем, впрочем, не добившись большого успеха.

Некоторые сходные черты с Чацким имеются в биографии В. К. Кюхельбекера: возвращение из Европы, опала, дурная слава в обществе.

Характерные черты многих декабристов могли использоваться Грибоедовым для создания обобщенного образа “передового” человека, выступающего с резкой критикой состояния общества.

В образе Чацкого, бесспорно, отразились основные жизненные воззрения самого автора. Главный герой напоминает Грибоедова своей горячностью, порывистостью, независимостью суждений. Критические высказывания главного героя комедии относительно бюрократии, крепостного права, подражания Европе – чуть ли буквальное выражение взглядов Грибоедова.

Главный герой напоминает Грибоедова своей горячностью, порывистостью, независимостью суждений. Критические высказывания главного героя комедии относительно бюрократии, крепостного права, подражания Европе – чуть ли буквальное выражение взглядов Грибоедова.

Чацкий и фамусовское общество. Иллюстрация Д. Кардовского

Известен рассказ некоей Новосильцевой о том, что однажды Грибоедов в обществе произнес горячую речь, которая оскорбила и шокировала окружающих своей прямотой и резкостью. Кто-то назвал его сумасшедшим. Слух о “сумасшествии” быстро распространился. Грибоедов пришел в гнев и поклялся написать комедию, в которой будет высмеяно высшее общество и этот случай.

Достоверность рассказа не подтверждена, хотя писатель (или любой из декабристов) вполне мог попасть в схожую ситуацию.

Экранизации

Образ Чацкого – один из самых популярных в русской литературе и сценическом искусстве. Многие прославленные актеры мечтали об исполнении этой роли.

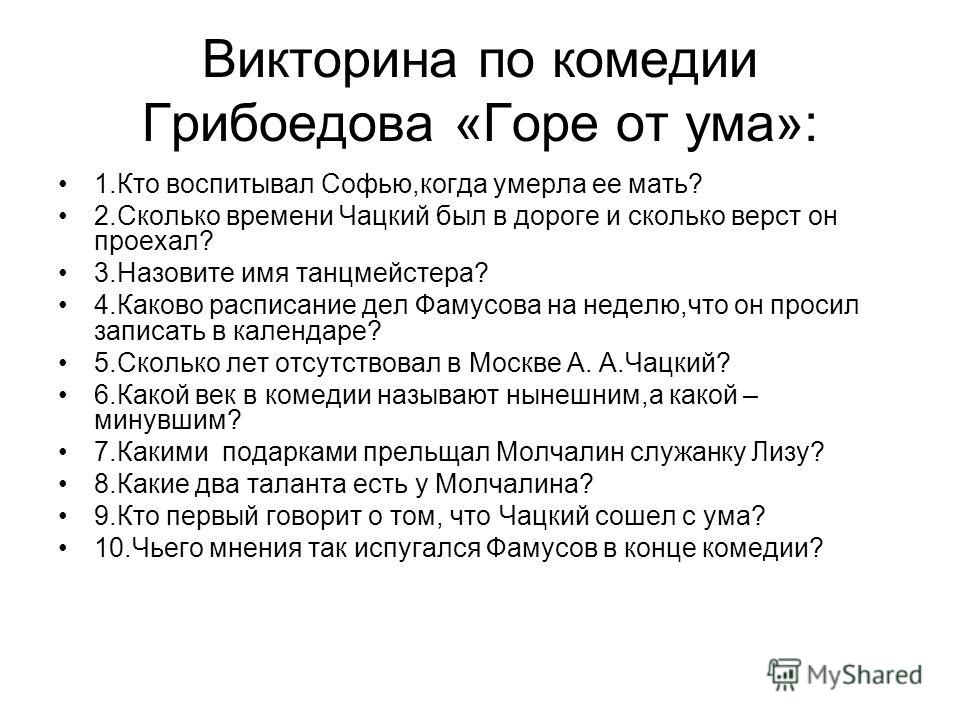

В 1952 и 1977 годах в Советском Союзе было снято два телеспектакля по сюжету “Горе от ума”. В первой экранизации роль Чацкого исполнил Народный артист СССР Михаил Иванович Царев, во второй – Виталий Мефодьевич Соломин. Этот актер с 1975 г. играл Александра Андреевича на сцене московского Малого театра, поэтому без труда справился с воплощением образа на телеэкране. Интересно отметить, что вторым режиссером (вместе с В. Н. Ивановым) экранизации 1977 г. был М. И. Царев.

В первой экранизации роль Чацкого исполнил Народный артист СССР Михаил Иванович Царев, во второй – Виталий Мефодьевич Соломин. Этот актер с 1975 г. играл Александра Андреевича на сцене московского Малого театра, поэтому без труда справился с воплощением образа на телеэкране. Интересно отметить, что вторым режиссером (вместе с В. Н. Ивановым) экранизации 1977 г. был М. И. Царев.

Список литературы

- Белый А. Осмеяние смеха. Взгляд на «Горе от ума» через плечо Пушкина // Московский пушкинист. – Вып. VIII. – 2000.

- Цимбаева Е. Художественный образ в историческом контексте. (Анализ биографий персонажей «Горя от ума») // Вопросы литературы. — 2003.

- Все герои произведений русской литературы: Школьная программа: Словарь-справочник. – М.: Олимп, 2002.

- Стахорский С.

В. Энциклопедия литературных героев М.: Аграф, 1997.

В. Энциклопедия литературных героев М.: Аграф, 1997. - Медведева И. Н. “Горе от ума” Грибоедова. – М., 1974.

Ирина Зарицкая | Просмотров: 4.1k

Характеристика Чацкого в комедии «Горе от ума». Образ и цитатная характеристика. Сочинения

Слушай онлайн, если не любишь читать!Комедия в стихах «Горе от ума» была написана в 20-е годы 19 века. В образ главного героя А. С. Грибоедов вложил взгляды и идеи прогрессивной молодёжи своего времени. Так кто же он, Чацкий, — «мечтатель опасный» или «высокий ум»? Каких качеств в нём больше: положительных или отрицательных? Ответы на эти вопросы неоднозначны и возможны только после глубокого анализа образа.

О да! Это мое любимое занятие )))

20.95%

Читаю иногда, но есть вещи куда интереснее…

43.96%

Фу, не люблю

27.1%

Книги — а что это вообще такое?

7.98%

Проголосовало: 24950

Сохрани этот сайт в закладки и поделись с друзьями в соцсетях! Портал «Знания!» — твой верный помощник в обучении 🙂

Содержание

- Краткая характеристика

- Подробный образ и характеристика Чацкого

- Значение образа Чацкого

- Значение фамилии и прототип

- Внешность героя

- Характеристика личностных качеств Чацкого

- Краткая биография

- Детство и юность

- Образование

- Сильные и слабые стороны характера

- Противоречия в характере героя

- Характеристика речи Чацкого

- Отношение к Чацкому других персонажей

- Цитатная характеристика Чацкого

- Фразы героя, ставшие крылатыми

- Сочинения про Чацкого

- Чацкий и Молчалин

- Чацкий и Софья

- Победитель или побеждённый

- Развитие образа Чацкого на протяжении всей комедии

- Любовь и разочарование Чацкого

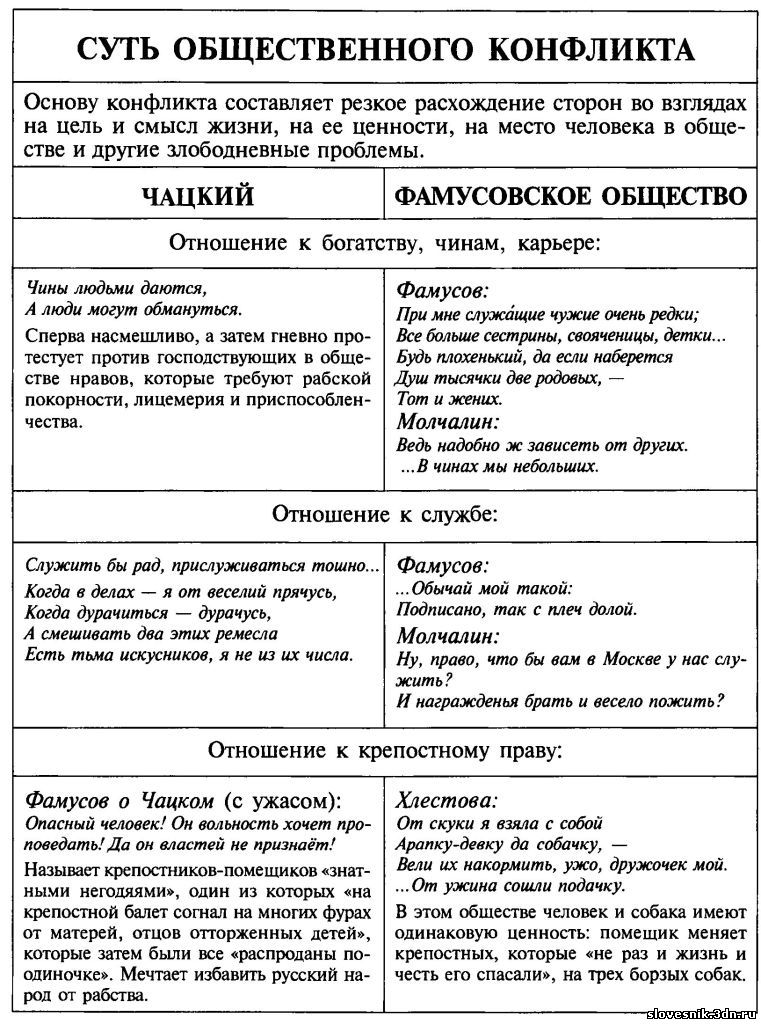

- Конфликт Чацкого и общества Фамусова

- Критика об образе

- Отзывы и личное отношение читателей к герою

Краткая характеристика

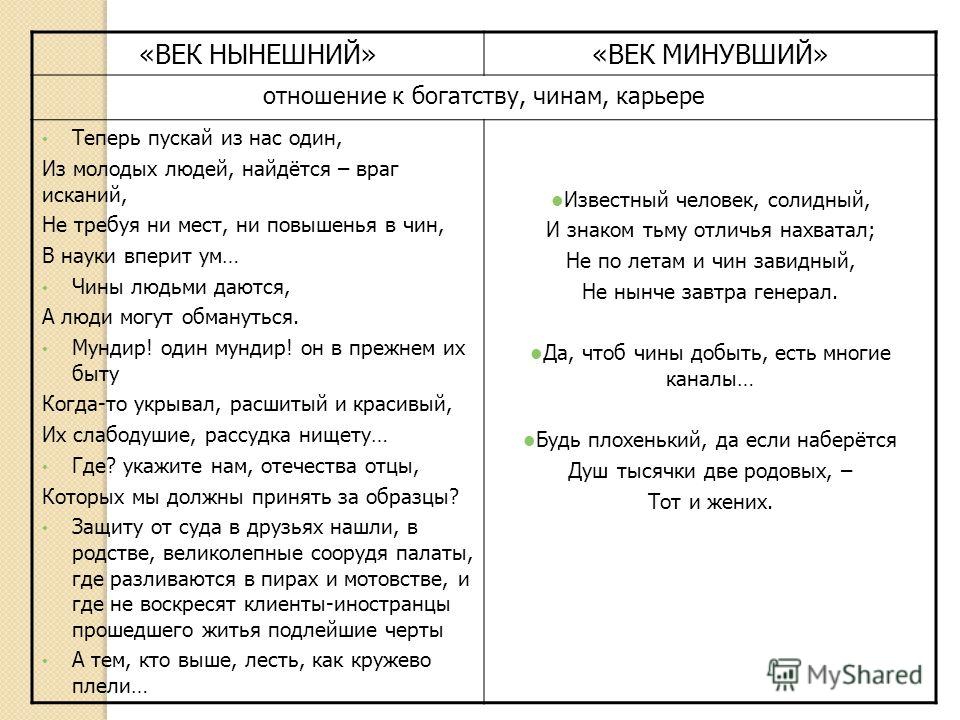

Действие пьесы происходит в послевоенной Москве, в одном из столичных особняков. Главный конфликт комедии — столкновение взглядов представителей «века нынешнего» и «века минувшего».

Главный конфликт комедии — столкновение взглядов представителей «века нынешнего» и «века минувшего».

Чацкий приезжает в дом Фамусова, друга покойного отца.

Три года молодой человек, путешествуя по свету, мечтал поскорее вернуться в родной город, где осталась любимая девушка. Он молод и горяч как в суждениях, так и в действиях. Нежданный гость оказался «лишним» на празднике в доме дядюшки. Разногласия с близкими ему когда-то людьми гонят Чацкого прочь из Москвы.

Подробный образ и характеристика Чацкого

Начало 19 века ознаменовано двумя великими событиями: сначала сгоревшую Москву отдают французам, а затем следует полнейший разгром наполеоновской армии. Горе-захватчики спешно покинули пределы России, но дух Франции прочно поселился в умах и сердцах московского общества.

Французская еда, речь, манеры, одежда — всё это стало неотъемлемым атрибутом принадлежности к высшему свету. Добавить к этому чинопоклонение, бюрократизм, переход «тепленького местечка» от отца к сыну — получалась гремучая смесь «французского с нижегородским». Однако находились и противники такой жизни.

Однако находились и противники такой жизни.

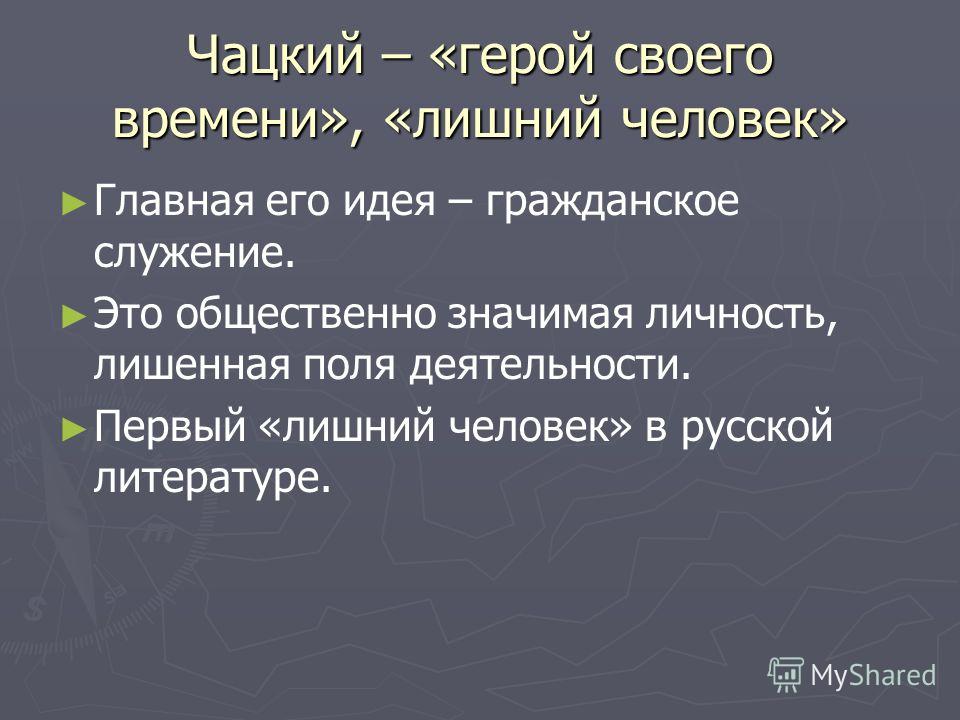

Значение образа Чацкого

Образ Чацкого — это не портрет конкретного человека. Он собирательный. В нём автор воплотил все мечты и стремления к честному, справедливому существованию. К сожалению, пока он — «лишний» в обществе, погрязшем в старомодных привычках. Это человек нового поколения, выходцами из которого были «декабристы».

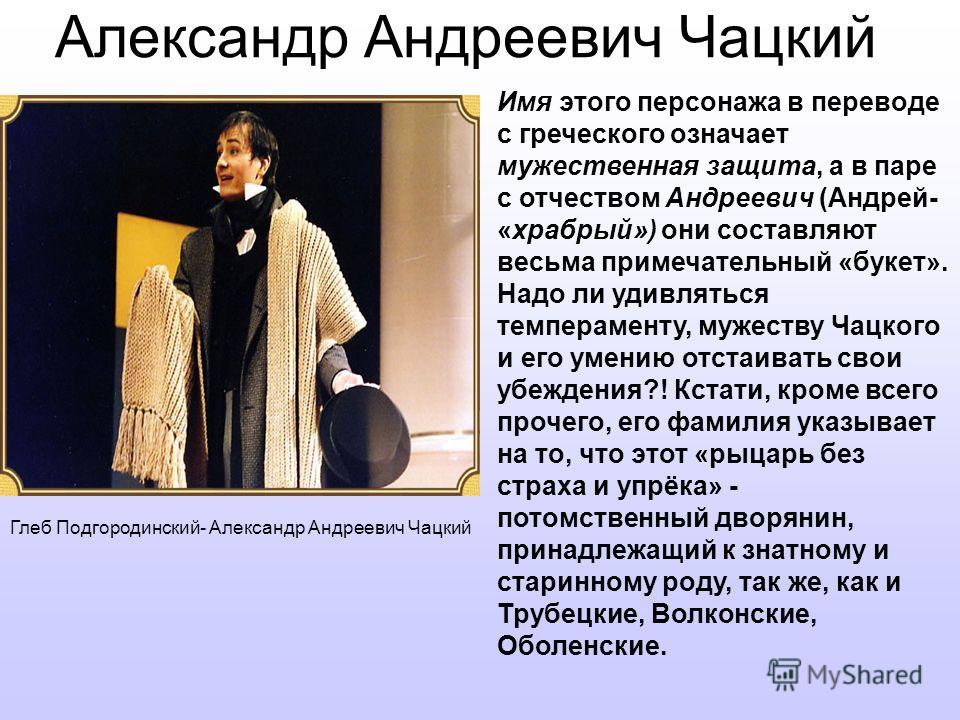

Значение фамилии и прототип

Доподлинно трудно сказать, кто является прототипом Чацкого. Чаще всего в литературной критике встречаются сведения, что это:

- П. Я. Чаадаев;

- В. К. Кюхельбекер;

- сам автор, А. С. Грибоедов.

Изначально, в черновиках, главного героя звали иначе — Чадский. В кругу единомышленников фамилия Чаадаева писалась с одной «а». Участник Отечественной войны 1812 года внезапно прервал военную карьеру. Он путешествовал по европейским странам и постигал знания. Его «Философские письма» разгневали царя. Чаадаева признали сумасшедшим.

Черты опального, неудачливого Кюхельбекера детально дополнили образ.

В письмах современников встречаются записи о том, что Грибоедов также был вынужден однажды бежать со светского приёма. Ему не понравилось, как собравшиеся боготворили «иностранщину», да ещё обхаживали французского пустотрёпа. Порывистой речью поэт сумел задеть всех. Уже через пару дней Москва говорила о безумии Грибоедова.

Внешность героя

Подробного описания внешности Чацкого в пьесе нет. По высказываниям персонажей можно сказать, что молодой человек весьма симпатичен. Так его характеризует служанка Лиза. Одет по последней моде, что создаёт видимость благополучного человека. Княгиня Тугоуховская сразу приметила его в качестве жениха для одной из дочек.

Характеристика личностных качеств Чацкого

Характер героя непрост.

Конечно, Чацкий — яркая личность, смело выражающая свои взгляды, несмотря на возраст. Ему трудно сдерживать эмоции, но в разговоре он совершенно искренен и откровенен. Однако, с другой стороны, в его характере звучат эгоистичные нотки.

Однако, с другой стороны, в его характере звучат эгоистичные нотки.

Путешествуя по свету, молодой человек напрочь забыл о тех, кто был с ним рядом. Он любит Софию, мечтает о ней, жаждет встречи, но на протяжении трёх лет не подал о себе ни единой весточки.

Фамусов заменил ему рано ушедшего отца, а теперь вынужден вместо приветствия выслушивать нравоучения юнца, не успевшего даже переодеться после дороги. Чацкий, по большей части, думает только о своих чувствах и переживаниях, не считаясь с мнением, возрастом и статусом окружающих.

Патриотизм у главного героя на первом месте.

Чацкий любит Россию, ему тяжело понять, за что воевали отцы, если французский монарх смог одержать победу над умами русских дворян. Потому что любой «французик из Бордо» видит в Москве или в Петербурге свою провинцию — «он чувствует себя здесь маленьким царьком». Пренебрежение всем русским вызывает резкий протест у персонажа.

Когда София интересуется, где же, по его мнению, лучшее место на земле, он отвечает ей: «Где нас нет!» Потом поясняет: монотонная жизнь частенько надоедает и кажется тогда, что есть место гораздо лучшее, но

«когда ж пространствуешь, воротишься домой,

И дым Отечества нам сладок и приятен!»

Свободолюбие героя не знает границ.

Он волен в мыслях и суждениях, которые вызывают страх у Фамусова: «Он карбонари!» Военная карьера, пленявшая поначалу, быстро надоела Чацкому постоянной муштрой.

Работа в Министерстве тоже не прельщала его бумажной волокитой и зависимостью от вышестоящих чиновников. Александр, со слов дядюшки, прослыл «мотом», то есть неумело распоряжался собственным имением, скорее всего, делал поблажки своим крепостным, стараясь облегчить их без того тяжёлую жизнь.

Своеобразное мировоззрение героя, так сильно выделяющееся среди дворянской серости, скрывает за собой отношение к жизни самого Грибоедова. Писатель говорил, что

«русское платье красивее и покойнее фраков и мундиров, т. к. сближает нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных».

Грибоедову так же не нравилась государственная служба. В уста своего героя поэт вкладывает фразу: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Он всей душой мечтал о литературе, был знатоком театра.

Он всей душой мечтал о литературе, был знатоком театра.

Личная жизнь, отношения Чацкого с противоположным полом ограничиваются любовью к Софье Павловне. К ней стремится его страстная душа, «людей и лошадей знобя». Её холодное безразличие при встрече сильно ранят Александра. Он пытается напомнить ей о былых днях: «Мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам». Но для Софьюшки это далеко в прошлом, к которому нет возврата.

Краткая биография

Детство и юность

Чацкого прошли в доме Фамусова. Отец Александра, Андрей Ильич, рано ушёл из жизни, а мать, Анна Алексеевна, была не в состоянии воспитывать сына. По словам Фамусова, «покойница с ума сходила восемь раз». Дядюшка жил вдовцом и воспитывал один Александра и дочь Софию. Дети много времени проводили вместе.

Став совершеннолетним, Чацкий покинул дом Павла Афанасьевича, лишь изредка наведываясь к ним в гости. Взрослеющая Сонечка вызвала в его душе уже далеко не детские чувства, но вскоре они были вынуждены расстаться, поскольку Александр уехал из столицы.

Образование

Чацкий получил у гувернёров. Происхождение из аристократической семьи давало ему возможность обучаться разным наукам и языкам. Сам Павел Афанасьевич с восхищением говорил о способностях бывшего воспитанника. Во время и после службы Чацкий бывал в разных странах, знакомился с различными культурами, что также способствовало его саморазвитию.

Он владел несколькими языками, замечательно писал и переводил тексты.

Сильные и слабые стороны характера

К сильным сторонам характера Чацкого можно отнести:

верность Отечеству

гордость за свою страну

чувство собственного достоинства

искренность в чувствах

остроумие

честность

Из слабых сторон ему присущи:

горячность

излишняя самоуверенность

упрямство

раздражительность, порой переходящая в наглость

нетерпимость

Противоречия в характере героя

Чацкий рано остался круглым сиротой. Родители не могли стать ему примером для подражания, потому что он не знал их. Скорее всего жизнь в доме Фамусова оказалась не слишком сладкой, если Александр при первой возможности покинул его дом.

Скорее всего жизнь в доме Фамусова оказалась не слишком сладкой, если Александр при первой возможности покинул его дом.

Чацкий мечется в поисках лучшей жизни, лучших людей, отношений. Трагизм заключается не столько в конфликте главного героя с обществом, сколько в непонимании самого себя. Отсюда и противоречивость характера Чацкого.

Он обвиняет фамусовское общество в нежелании принять «век нынешний», однако и сам не видит ничего положительного в «веке минувшем».

Проявления любви тоже можно назвать, по меньшей мере, странными. Чацкий влюбился в подружку детства, но оставляет её ради путешествия по свету. Три года не подавал никаких вестей, а вернувшись, ведёт себя как будто они недавно расстались.

Молодой человек счастлив видеть любимую девушку, но тут же со злобным сарказмом интересуется «отпрыгал ли свой век» её дядя, оскорбляет отца, тётушку.

Чацкий умудряется перессориться практически со всеми гостями, прибывшими на приём к Фамусову.

Характеристика речи Чацкого

Живой ум главного героя делает его речь неподражаемой. Молодой человек умеет делать комплименты дамам, к примеру Наталье Дмитриевне.

Молодой человек умеет делать комплименты дамам, к примеру Наталье Дмитриевне.

Кроме того, он остёр на язык, его речь полна саркастических характеристик, просторечными выражениями он подмечает те или недостатки. Обличительные монологи, напротив, полны гражданского пафоса. Яркая, пламенная речь — сильная сторона прямой и страстной натуры Чацкого.

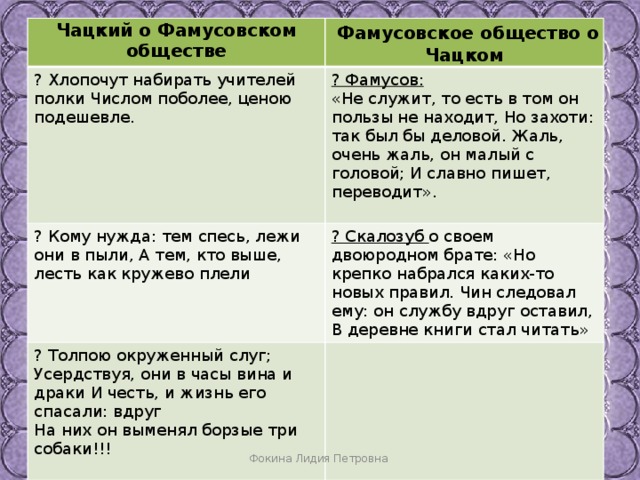

Отношение к Чацкому других персонажей

Среди фамусовского общества нет единомышленников Чацкого. Молодой человек вызывает разные мнения среди гостей до тех пор, пока они единогласно не признают его сумасшедшим.

Прошлое героя и его семья. Павел Афанасьевич равнодушно принимает вернувшегося путешественника. Он разговаривает с бывшим воспитанником так, будто они виделись совсем недавно. Этим они похожи.

Молчалину Чацкий неприятен, но первый не привык выражать собственного мнения, потому терпит насмешки собеседника.

Мадам Хлёстова в детстве часто наказывала мальчика. Не слишком рада встрече с ним и сейчас.

Платон Горич, судя по всему, бывший однополчанин Чацкого, рад встрече с ним. Однако разные жизненные условия создают между пропасть непонимания.

Однако разные жизненные условия создают между пропасть непонимания.

Репетилов, давний знакомый, поначалу причисляет себя к друзьям Чацкого, но так же быстро отступается от него, поддерживая слух о сумасшествии.

Цитатная характеристика Чацкого

Цитаты о Чацком

Александр — сын покойного друга Фамусова:

«Вот-с — Чацкого, мне друга,

Андрея Ильича покойного сынок».

Его детство прошло в доме Павла Афанасьевича вместе с Соней:

«Наш ментор, помните колпак его, халат».

Повзрослев, он покинул приютившую его семью:

«Он съехал, уж у нас ему казалось скучно»

Странствовал три года, неожиданно вернулся:

«Три года не писал двух слов!

И грянул вдруг как с облаков».

Чацкий умён:

«Но захоти — так был бы деловой,

Жаль, очень жаль, он малый с головой;

И славно пишет, переводит»

Он готов к службе:

«Служить бы рад, прислуживаться тошно»

Относится к работе серьезно:

«Когда в делах, я от веселий прячусь»

Раньше его привлекала военная карьера:

«Теперь уж в это мне ребячество не впасть».

Чацкий свободолюбив:

«Он вольность хочет проповедать!»

Тяготеет:

«к искусствам творческим, высоким и прекрасным»

Ненавидит раболепство и подражание «иностранщине», желает:

«Чтоб истребил господь нечистый этот дух

Пустого, рабского, слепого подражанья».

Окружающие считают его злым и заносчивым:

«Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!»

Не понимают его острословия:

«Малейшая в ком странность чуть видна,

Веселость ваша не скромна,

У вас тотчас уж острота готова».

Чацкого страшит одиночество в толпе:

«Душа здесь у меня каким-то горем сжата,

И в многолюдстве я потерян, сам не свой».

Раздавленный окружением он покидает Москву:

«Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа,

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!»

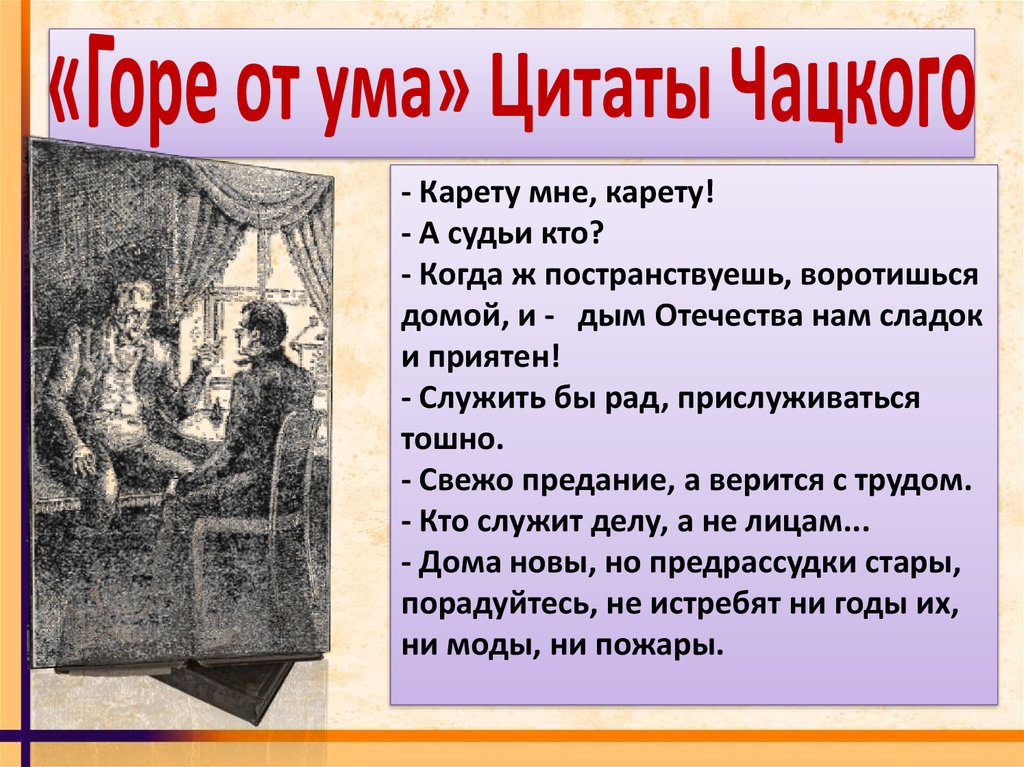

Фразы героя, ставшие крылатыми

Грибоедов так умело сочетал литературную речь героя с разговорным простецким языком, что его высказывания стали кладезью крылатых фраз и афоризмов.

- «Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног»

- «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!»

- «Лицо святейшей богомолки!»

- «А судьи кто?»

- «Где? укажите нам, отечества отцы

Которых мы должны принять за образцы?» - «Кричали женщины: ура!

И в воздух чепчики бросали!» - «И дым Отечества нам сладок и приятен!»

- «Чины людьми даются

А люди могут обмануться» - «Я глупостей не чтец»

- «Старушки все народ сердитый»

- «Нет! Недоволен я Москвой»

- «Ни звука русского, ни русского лица»

- «Уж коли горе пить,

Так лучше сразу» - «Молчалины блаженствуют на свете!»

- «Муж-мальчик, муж-слуга»

- «Низкопоклонник и делец»

- «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок».

Сочинения про Чацкого

Чацкий и Молчалин

Чацкий и Молчалин представляют «век нынешний» в комедии Грибоедова «Горе от ума». Молодые люди примерно одного возраста, но у них абсолютно разные характеры и мировоззрение.

Чацкий — выходец из дворянской семьи. Юноша получил достойное образование, несмотря на то, что рано осиротел. Друг отца, Фамусов Павел Афанасьевич, взял мальчика на воспитание, и тот рос вместе с его дочерью Софьей.

Нанятые для детей гувернёры давали азы наук. О дальнейшем обучении Чацкого не говорится, но из текста понятно, что Александр знает много языков, делает отличные переводы и пишет сам.

От службы он не бежит: «служить бы рад, прислуживаться тошно». Насмотревшись на золото мундиров, офицерскую стать, Чацкий пробовал себя в военном деле. Настоящая воинская служба не пришлась ему по душе.

Молчалин — секретарь Фамусова. Он прилежен в работе, чётко знает своё место как в доме хозяина, так и по жизни вообще. Пухленький, с розовым румянцем на щеках, Алексей вызывает у окружающих умиление и жалость.

Он не имеет собственного мнения, потому что в его годы это еще непозволительно. Рад услужить каждому, так учил его отец, даже «собаке дворника, чтоб ласкова была».

Смысл жизни для него — быть обеспеченным, сделать хорошую карьеру, иметь достойное положение в обществе. Ради этого он готов сносить любые унижения.

В комедии их связывают отношения с Софьей Павловной. Любовь Чацкого страстная и безумная. Он влюблён, но девушка не отвечает ему взаимностью. Софья влюблена в Молчалина, который предпочитает ей служанку Лизу. Не смея отказаться от ежедневных встреч с дочерью хозяина, он покорно проводит с ней целые ночи напролёт.

Когда Чацкий узнаёт, на кого он был променян, с ним случается шок. Александр искренне не понимает, что могла найти девушка в таком ничтожестве.

На мой взгляд, они оба хороши. Один всех ругает, за короткий промежуток времени успел перессориться со всеми, обидеться на них и уехать «вон из Москвы!» Другой ублажает шпица мадам Хлёстовой и покорно идёт в указанный «чуланчик». О, времена! О, нравы!

Чацкий и Софья

Тема любви — одна из ведущих в комедии «Горе от ума». Главный герой, Александр Чацкий, страстно влюблён в Софью, дочь Фамусова, который взял на воспитание маленького Сашу, по причине смерти обоих его родителей.

Дети росли и воспитывались в одной семье, учились у одних учителей. Постепенно детские шалости заменили нежные чувства. Александр отправился сначала на службу, потом смотреть «целый свет».

Девушка осталась одна. Она поначалу ждала своего молодого человека, выспрашивала у всех и каждого: не встречался ли им на пути такой-то юноша. Три года — срок большой, особенно, если нет ни единой вести.

Нежные чувства Сонечки к Александру Андреевичу постепенно угасли. Но девичье сердце немыслимо без любви, и Софья стала искать «героя своего романа». Молчалин показался ей вполне подходящей партией, тем более, что был единственной кандидатурой среди её окружения.

Чацкий вдруг вспомнил, что где-то далеко у него есть девушка.

Он 45 дней гнал лошадей, чтобы поскорее увидеть её. Холодность встречи поразила его. Александр рассчитывал, что Соня до сих пор любит его и ждёт.

Когда пелена спала с глаз Софьи, она поняла, что Чацкий — высокомерный и заносчивый человек. Он способен унижать, смеяться над всем, что, по его мнению, неправильно. Девушка смело высказывает бывшему молодому человеку свои мысли о нём.

Он способен унижать, смеяться над всем, что, по его мнению, неправильно. Девушка смело высказывает бывшему молодому человеку свои мысли о нём.

Соня совсем молоденькая, ей всего семнадцать лет, но она мудра не по годам, а также гораздо воспитаннее и тактичнее Чацкого. По поведению Софии видно, что она не рада встрече, и нет уже чувств, как прежде.

Однако Чацкий не хочет в это верить и настойчиво добивается её расположения. Развязка трагична для обоих. Софья узнаёт, что Молчалин коротает с ней время, боясь немилости её отца. Чацкий полностью убеждается в неверности возлюбленной.

Мне кажется, что Сонечка — неплохая девушка. Если бы Чацкий хотя бы изредка давал о себе знать, у них обязательно всё закончилось бы свадьбой.

Победитель или побеждённый

В комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедов описал быт и нравы дворянского сословия после войны 1812 года. Старая Москва сгорела, выгоревшие места застраивались новыми домами, а уклад жизни дворян не хотел терпеть никаких изменений.

«Дома новы, но предрассудки стары … не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары», — так характеризует в начале пьесы Чацкий старомодные дворянские идеалы.

Александр Андреевич Чацкий — человек, выступивший против целого сословия, всего старого общества. Он — человек умный, образованный. Много путешествовал, постигал иноземные науки. Благородное служение Отечеству — вот его мечта.

Он понимает, пока миром правят такие, как Нестор, Татьяна Юрьевна, не будет в стране ни свободы, ни равноправия. Нет, Чацкий — ещё не «декабрист», но он заложил представления об устройстве нового общества. Так можно ли назвать его победителем или все же он побеждённый?

Ум и рассуждения Чацкого — причина его страданий. В начале комедии мы видим отважного, самонадеянного «вольнодумца». В конце же пьесы перед нами разочаровавшийся во всём и всех человек, которого отвергает двор.

Трудно назвать его в этот момент победителем. Не имея среди окружающих единомышленников, он взялся критиковать нравы и высмеивать пороки светского общества, за что и поплатился.

На любовном поприще Александр также терпит поражение. Женщинам удобнее иметь в мужьях покорного мужчину, подчиняющегося ей во всем. Тесть тоже мечтает о зяте, если не богатом, то с хорошим послужным списком.

Получается, что больше Чацкому подходит роль побеждённого? Трудно сказать однозначно. Побеждён, значит, сломлен. Но молодой патриот уезжает из столицы искать единомышленников. Он остаётся верен своим взглядам, а не идёт на поводу у фамусовского общества. Главная победа — оставаться самим собой и не прогибаться под гнётом окружающего общества. Со временем обязательно найдутся те, кто поддержит и словом, и делом.

Развитие образа Чацкого на протяжении всей комедии

Комедия «Горе от ума» была задумана автором в 1820 году, но писал он её на протяжении многих лет. К сожалению, пьесу запретили печатать и тем более ставить спектакли по ней. В рукописях она расходилась по свету. Автор при жизни не увидел книги. В полном варианте она вышла только во второй половине 19 века.

Главный герой комедии — Александр Андреевич Чацкий. Три года назад он отправился в путешествие по Европе и теперь возвращался родные пенаты. В начале пьесы мы видим пылкого молодого человека. Он один готов противостоять целой армии фамусовых. Его страстная натура не терпит порицаний со стороны дядюшки Павла Афанасьевича. У него на всё готов ответ. Почему не служит? Прислуживаться тошно. Ученье — вред? Каждый человек волен сам распоряжаться своей судьбой и выбирать то, что ему нравится.

Чацкий искренне не понимает, в чём он не прав. Чем модные французские салоны так привлекательны для русских дворян? Разве России нечего противопоставить брату- «мусье»? Да, ему противно даже думать о том, как в угоду царице какой-то старичок падает, чтобы стать ближе к императорскому столу. Он ненавидит раболепство, презирает чинопоклонение.

Постепенно Чацкий начинает понимать, что он одинок в своих суждениях. Особенно ярко автор это показал в сценах на балу. Чацкий встретил своего бывшего однополчанина Горича, но у того свои заботы и жена. Репетилов готов поддержать с ним беседу, да только сам Александр не желает говорить с тем, кто за всю жизнь не осилил ни единой книжки. Остальным нет дела до его умных речей.

Репетилов готов поддержать с ним беседу, да только сам Александр не желает говорить с тем, кто за всю жизнь не осилил ни единой книжки. Остальным нет дела до его умных речей.

Личная трагедия добивает главного героя. Он понимает, что стал предметом насмешек по вине той, кого так хотел увидеть. Ему становится совсем грустно. В горьких размышлениях он находит, что пустынная снежная степь гораздо теплее холодного приёма в родных краях.

В конце пьесы мы видим одинокого, раздавленного злым обществом человека. У него уже нет сил сопротивляться насмешкам Фамусовых, Репетиловых и Хлёстовых. Александр спешно покидает столицу с надеждой найти единомышленников в другой стороне.

Любовь и разочарование Чацкого

В комедии «Горе от ума» мы становимся свидетелями того, как на фоне любовной трагедии рушится целый мир одного человека.

С главным героем произведения автор знакомит нас не сразу.

Знакомству предшествуют сцены выяснения отношений между Фамусовым, его дочерью и Молчалиным, так некстати оказавшемся в столь ранний час у покоев Софьи. Таким образом, мы уже понимаем, что девушка влюблена. О Чацком она отзывается не очень лестно.

Таким образом, мы уже понимаем, что девушка влюблена. О Чацком она отзывается не очень лестно.

Чацкий год назад прошёл службу, немного попутешествовал по Европе и на всех порах мчался к возлюбленной. Он мечтал о встрече с ней. Ему было интересно какой стала Софьюшка, ведь его не было целых три года.

Долгожданная встреча оказалась не такой радужной, как представлял себе её Чацкий. Поначалу он подумал, что девушка просто отвыкла от него и начал вспоминать детские годы, которые они провели вместе. Александр с иронией спрашивал о дядюшке, об отце, о вредной старой тетушке.

Соня была неприветлива. Все попытки развеселить её восприняла за злые насмешки. Девушка всем своим видом показывала, что больше не желает продолжать с ним общение. Но влюблённый юноша ничего не хотел замечать.

Поведение Софии во время падения Молчалина с лошади немного озадачило Чацкого. Самоуверенный молодой человек не мог предположить, что таких, как Молчалин, кто-то может полюбить и уж тем более его девушка.

На балу Александр пытается пожаловаться Софье на непонимание общества, даже не подозревая какой страшный удар приготовила ему она. Сонечка не слушает Чацкого и убегает танцевать.

Когда раскрывается обман невесты, впридачу ко всему Чацкий узнаёт, что с лёгкой подачи именно его Сонечки, он становится оклеветанным. Молодой человек обвиняет Софью в предательстве, порицает её за то, что она забыла годы нежных встреч и променяла его на недостойного человека. Он советует ей помириться с Молчалиным, потому как Алексей — идеальный муж-мальчик, муж-слуга, вроде и рядом, а вроде и нет никого.

Чацкий уезжает из дома, в который вернулся только, чтобы увидеть Софию. Сердце его разбито. Наверное, должно пройти очень много времени, пока заживёт рана, и Александр сможет кого-нибудь полюбить.

Конфликт Чацкого и общества Фамусова

А. С. Грибоедов — русский писатель 19 века. Его перу принадлежат многие произведения, но особой популярностью пользуется комедия в стихах «Горе от ума».

Основная тема комедии — это пороки общества: лицемерие, чинопочитание, бюрократизм, любовь ко всему иностранному. Автор безжалостно высмеивает нравы дворян, живущих в современной ему России, именно поэтому пьеса долгое время была запрещена и увидела свет спустя долгие годы спустя, уже после смерти Грибоедова.

Главная проблема произведения — конфликт двух противоборствующих сил, представителей «века нынешнего» и «века минувшего». Фамусов и его общество представляют старый мир, которому противопоставлен приверженец новых взглядов и идей — Чацкий.

Александр Чацкий — главный герой пьесы. Его прототипом считается сам Грибоедов, который оказался на аристократическом приёме и был вынужден бежать с ужина, так как его гневные речи не понравились гостям. Образ Чацкого пронизан мировоззрением Грибоедова.

Александр воспитывался в доме Фамусова. Повзрослев, он уехал заграницу и вернулся в дядюшкин дом через несколько лет. Его появление вызвало сильный переполох. Автор показывает смелого и открытого человека, который отрицательно относится к любой несправедливости, тем более ко лжи.

Автор показывает смелого и открытого человека, который отрицательно относится к любой несправедливости, тем более ко лжи.

Чацкий умён, образован, готов принести пользу своей стране. Он «служить бы рад» там, где пригодятся все его знания. Александр высказывается против низкопоклонства. Ему «прислуживаться тошно» перед людьми, которые ничего не делают и получают «тёплое местечко», благодаря связям.

Молодой человек рассказывает о своих идеях Фамусову и его гостям, таким же старомодным, как и Павел Афанасьевич. Это люди, привыкшие жить старыми обычаями кумовства и сватовства. Они погрязли во лжи, не мыслят службы без чинопочитания.

Им нужно, чтобы «грамоты никто не знал», их мечта «собрать все книги бы да сжечь». Представители фамусовского общества не умеют жить по-новому, да и не хотят. Им проще считать, что Чацкий «не в своём уме».

Оклеветанный и оскорблённый герой покидает Москву. У него были большие планы и надежды — всё рухнуло в одночасье. Чацкий не выдержал натиска «века минувшего», который еще долго будет царить по всей стране.

Чацкий не выдержал натиска «века минувшего», который еще долго будет царить по всей стране.

Критика об образе

После того, как Грибоедов прокомментировал свою пьесу: «25 глупцов на одного здравомыслящего», мнения среди писателей и критиков разделились.

Пушкин не считал Чацкого умным, так как, по его мнению, умный человек сразу определяет, с кем имеет дело и не затевает с ним споров.

Иван Гончаров, припоминая старую пословицу, писал, как Чацкий пожал то, что сам успел насеять — «мильон терзаний и горе!» Однако герой вызвал у критика больше положительных эмоций, восхитил своей честностью и открытым сердцем.

Белинский находил его смешным, со множеством ложных понятий, пусть даже из благородного начала. Критик согласен с теми, кто наградил его титулом «сумасшедшего», все его красноречивые изобличения он описывает коротко: «Буря в стакане!»

Отзывы и личное отношение читателей к герою

Александр М. 9 класс:

9 класс:

«Недавно прочитал комедию «Горе от ума». Я восхищен главным героем. Он умеет смело отстаивать свою точку зрения. В сегодняшнем мире нам так этого не хватает. Как и в те далёкие времена у нас «Молчалины блаженствуют на свете!»

Ирина Костенко 9 класс:

«Мне не понравился Чадский. Он бросил любимую девушку, а потом еще и хотел, чтобы она бросилась ему на шею. Его три года никто не видел, а он собрался жениться на Софье. Конечно, Фамусову такой зять не нужен!»

Артём Дементьев 9 класс:

«Вообще-то я бы не хотел иметь такого друга, как Чацкий. Может он и молодец, что говорит правду, но правда тогда нужна, когда о ней спрашивают…»

Что ты чувствуешь по отношению к школе?

Очерк «Литературный вечер» в контексте творчества Ивана Гончарова 1870-х годов

Аннотация:

На материале серии критических статей современников Ивана Гончарова, а также ряда работ литературоведов XX и XXI веков доказывается, что проблема связи этого очерка с творчеством писателя 1870-х гг. не исследован и в науке не изучен образ одного из главных героев, водевильного персонажа Крякова, который удостоился особого внимания Николая Михайловского и некоторых современников писателя Ивана Гончарова. Сопоставительный анализ показывает связь образа Крякова с образом Александра Чацкого, конкретно осмысленного Иваном Гончаровым в статье «Мириады агоний». В статье также анализируется близость Крякова и Марка Волохова, нигилиста, рассматриваются общие приемы создания этих персонажей. Автор статьи впервые анализирует художественную структуру этюда с точки зрения использования как драматических, так и комических приемов. Анализируя образ противника Крякова, старика Дмитрия Чешнева, прототипом которого считается Федор Тютчев, автор статьи доказывает, что этот персонаж становится голосом самого Ивана Гончарова, необходимого для того, чтобы прямо говорить о прогрессивных социальных, политических, нравственных и эстетическая позиция писателя в 1870-е гг.

На материале серии критических статей современников Ивана Гончарова, а также ряда работ литературоведов XX и XXI веков доказывается, что проблема связи этого очерка с творчеством писателя 1870-х гг. не исследован и в науке не изучен образ одного из главных героев, водевильного персонажа Крякова, который удостоился особого внимания Николая Михайловского и некоторых современников писателя Ивана Гончарова. Сопоставительный анализ показывает связь образа Крякова с образом Александра Чацкого, конкретно осмысленного Иваном Гончаровым в статье «Мириады агоний». В статье также анализируется близость Крякова и Марка Волохова, нигилиста, рассматриваются общие приемы создания этих персонажей. Автор статьи впервые анализирует художественную структуру этюда с точки зрения использования как драматических, так и комических приемов. Анализируя образ противника Крякова, старика Дмитрия Чешнева, прототипом которого считается Федор Тютчев, автор статьи доказывает, что этот персонаж становится голосом самого Ивана Гончарова, необходимого для того, чтобы прямо говорить о прогрессивных социальных, политических, нравственных и эстетическая позиция писателя в 1870-е гг. Образы Дмитрия Чешнева и Крякова рассматриваются как олицетворение «отцов» и «сыновей», примирение которых символично — оно отражает мысль Ивана Гончарова о необходимости единства нации на пути великих реформ, проводившихся Александр II России в то время.

Образы Дмитрия Чешнева и Крякова рассматриваются как олицетворение «отцов» и «сыновей», примирение которых символично — оно отражает мысль Ивана Гончарова о необходимости единства нации на пути великих реформ, проводившихся Александр II России в то время.Литература

Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова . Москва : Наука, 1972. 639 с.

Багаутдинова Г. Г. Ритмообразующие принципы создания портретов персонажей в «Литературном вечере» И. А. Гончарова

Гейро Л. С. И. А. Гончаров и М. Е. Салтыков-Щедрин: (О «Литературном вечере» Гончарова) [И. А. Гончаров и М. Е. Салтыков-Щедрин: (О «Литературном вечере» Гончарова]. Вестник Ленинградского университета [Вестник Ленинградского университета]. Л., 1967, № 14, вып. 3, с. 84– 93. (In Russ. )

)

Гончаров И. А. И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву.0012 [И. А Гончаров в неопубликованных письмах к графу Валуеву П. А. 1877–1882 гг.]. СПб.: Типография Воейкова, 1906, 64 с. (In Russ.)

Гончаров И. А. Необыкновенная история: (Истинные события) . И. А. Гончаров: Новые материалы и исследования (Литературное наследие. Т. 102)

[И. А. Гончаров: Новые материалы и исследования (Литературное наследие. Том 102). Москва, Институт мировой литературы, Наследие, 2000. С. 184–326. (на русск.)Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. [Сборник сочинений: в 8 тт.] М., Правда, 1952.

Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. [Полное собрание сочинений и писем И. А. Гончарова: в 20 тт.]. СПб.: Наука, 1997–. (In Russ.)

Грибоедов А. С. Гор от ума [Горе от ума]. Ленинград: Детская литература, 1975. 176 с. (на рус.)

Григорьев А. А. Театральная критика . Ленинград: Искусство, 1985. 408 с.

Ленинград: Искусство, 1985. 408 с.

Денисенко С. В. «Мильон терзаний» И. А. Гончарова в театральном дискурсе. Русская литература [Русская литература]. 2008, № 2, стр. 122–130.

Денисенко С. В.

Ермолаева Н. Л. И. А. Гончаров и А. Н. Островский об актерах, театральном репертуаре и публике [И. А. Гончаров и А. Н. Островский об актерах, театральном репертуаре и публике. Духовно-нравственные основы русской литературы [Духовно-нравственные основы русской литературы]. Кострома: КГУ, 2014. С. 33–36. (In Russ.)

Ермолаева Н. Л. Гончаров Иван Александрович [Гончаров Иван Александрович]. А. Н. Островский: Энциклопедия [А. Н. Островский: Энциклопедия. Кострома, Костромаиздат; Шуя: ШГПУ, 2012. С. 110–112. (In Russ.)

А. Н. Островский: Энциклопедия [А. Н. Островский: Энциклопедия. Кострома, Костромаиздат; Шуя: ШГПУ, 2012. С. 110–112. (In Russ.)

Журавлева А. И. «Правда – хорошо, а счастье лучше» [«Правда хороша, а счастье лучше»]. Литература в школе . 1998, № 3, с. 12–18. (на рус.)

Икуо Ониси. «Литературный вечер» с точки зрения металитературы . И. А. Гончаров: Материалы международной научной конференции, посв. 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова [И. А. Гончаров: Материалы международной научной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, ООО «НИКА-дизайн», 2008. С. 231–235. (на русск.)

Королева М. Л. Чацкий – литературный предшественник Райского? (Грибоедовские воспоминания в «Обрыве» Гончаровой) [Был ли Чацкий литературным предшественником Райского? (Воспоминания Грибоедова в «Обрыве» Гончарова). Русская словесность . 2008, № 2, стр. 11–15.

Краснощекова Е.

Кропоткин П. А. Записки революционера [Слова бунтаря]. Лондон; СПб.: Свободная мысль, 1906. 435 с.

Ляцкий Е. А. Гончаров: Жизнь и творчество . СПб.: Огни, 1912. 324 с. (In Russ.)

Мещеряков В. П. А. С. Грибоедов. Литературное окружение и воспитание (XIX – начало ХХ века) [А. С. Грибоедов. Литературная среда и рецепция (XIX–нач.XX вв.)]. Ленинград, Наука, 1983, 268 с. (In Russ.)

- М. [Михайловский Н. К.]. Литературные заметки [Литературные заметки]. Отечественные записки [Отечественные записки]. № 1. Раздел л. «Современное обозрение», 1880, стр. 94–107. (на рус.)

Прокопенко З. Т. М. Е. Салтыков-Щедрин и И. А. Гончаров в литературном процессе XIX века [М. Е. Салтыков-Щедрин и И. А. Гончаров в литературном процессе XIX века. Воронеж, Изд-во Воронежского университета, 1989, 224 с.

С-В. [Венгеров С. А.]. Новое производство И. А. Гончарова. Литературный вечер, очерк (Русская речь, январь, 1880) [Новое произведение И. А. Гончарова. Литературный вечер, очерк («Русская речь», январь 1880 г.). Русский вестник [Русский вестник]. 1880, № 1, стр. 440–462. (на рус.)

Сорочан А.Ю. Два литературных вечера: Загоскин и Гончаров [Два литературных вечера: Загоскин и Гончаров]. И. А. Гончаров: Материалы международной научной конференции, посв. 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова [И. А. Гончаров: Материалы международной научной конференции, посвященной 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, ООО «НИКА-дизайн», 2008. С. 247–252.

Суровцева Е. В. Письма И. А. Гончарова к П. А. Валуеву [Письмо И. А. Гончарова П. А. Валуеву].  29–35.

29–35.

Холкин В. И. Опыт воспоминаний сердца в «Мильоне терзаний» . Гончаров после «Обломова». Сборник статей. Материалы III Международной гончаровской конференции в Санкт-Петербурге . Сборник статей. Материалы международной Гончаровской конференции, проходившей в Санкт-Петербурге. Тверь: Издательство Марины Батасовой, 2015. С. 243–257. (на русск.)

Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров [И. А. Гончаров]. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 491 с. (на рус.)

Чернец Л. В. «Как слово наше отзовется…» . Москва : Высшая школа, 1995. 239 с. (In Russ.)

Шевчугова Е. И. Авторские стратегии в критических статьях И. А. Гончарова

Авторские стратегии в критических статьях И. А. Гончарова. Гончаров после «Обломова». Сборник статей. Материалы III Международной гончаровской конференции в Санкт-Петербурге [Гончаров после «Обломова». Сборник статей. Материалы международной Гончаровской конференции, проходившей в Санкт-Петербурге. Тверь: Издательство Марины Батасовой, 2015. С. 258–272.

Тверь: Издательство Марины Батасовой, 2015. С. 258–272.Шелгунов Н. В. Талантливая бесталанность . И. А. Гончаров в русской критике. Сборник статей [И. А. Гончаров в русской критике. Сборник статей. М.: ГИХЛ, 1958. С. 235–276. (In Russ.)

Горе от ума Александра Грибоедова

Это очаровательная сатирическая пьеса в стихах, написанная уважаемым русским дипломатом начала XIX века, поэтом, композитором и, в конечном счете, мучеником, так как он был убит толпой во время службы послом в Иране (тогда Персия) с его трупом, впоследствии зверски жестоко обращались и т. д. Он должен был быть человеком большой социальной проницательности, судя по беспощадно язвительной критике русских высших классов, из которой фактически полностью состоит «Горе от ума».

Сюжет больше похож на прием, повод для одного сатирического портрета парада нелепых, напыщенных или глупых представителей высшего общества. Единственный персонаж — Чацкий, который догадывается об их глупости и поверхностности, в конце концов заклеймлен как сумасшедший в ограниченном и бессодержательном кругу. Впрочем, на самом деле это не фазирует Чацкого, так как он все равно проезжал только через Москву.

Впрочем, на самом деле это не фазирует Чацкого, так как он все равно проезжал только через Москву.

Действие пьесы происходит в течение дня в доме господина Фамусова — разные персонажи, один глупее и поверхностнее другого, бродят по пьесе и выходят из нее, некоторые стремятся стать Софьей, дочерью Фамусова, невестой . В конце концов, но слишком поздно, Софья понимает, что человек, которого она ранее отвергла, Чацкий, в пользу секретаря ее отца Молчалина, который только использовал ее, вероятно, был бы лучшей парой.

Англоязычный перевод рифмованного стиха, должно быть, был написан несколько десятков лет назад, так как он кажется скрипучим и содержит много устаревших слов, но для пьесы он может подойти, так как первоначально он был написан Грибоедовым в начале XIX в.го C (и естественно сразу же запрещенного в России). В любом случае, было весело искать незнакомые, «старинные» слова!

К сожалению, Россия, похоже, обречена на социальный крах — до революции великие писатели писали о проблемах доходов и социального неравенства. Потом была революция и, наверное, надежда, что все сразу изменится. Все, конечно, изменилось, и по крайней мере на бумаге стало больше равенства, появилось бесплатное образование, медицина, дешевое жилье. Однако общество при коммунизме отупляло — и режим использовал террор, чтобы остаться у власти. Это было не то, на что рассчитывали массы, свергая монархию. Страна снова стала авторитарной… и даже при капитализме, после свержения коммунизма, она снова в основном авторитарна, несмотря на атрибуты демократии. Может быть, русские недостаточно заботятся о том, чтобы у них было право голоса и т. д., и поэтому пусть сильные люди снова и снова берут верх. Может быть, это пассивность, аполитичность или циничность. Жалобы на монархию/аристократию и коммунизм были вполне реальными — эта пьеса — очередная колкость в адрес «скучающей», «недалекой» аристократии. Но почему Россия сползает обратно к авторитаризму, даже когда ей предоставляется возможность наслаждаться демократией?

Потом была революция и, наверное, надежда, что все сразу изменится. Все, конечно, изменилось, и по крайней мере на бумаге стало больше равенства, появилось бесплатное образование, медицина, дешевое жилье. Однако общество при коммунизме отупляло — и режим использовал террор, чтобы остаться у власти. Это было не то, на что рассчитывали массы, свергая монархию. Страна снова стала авторитарной… и даже при капитализме, после свержения коммунизма, она снова в основном авторитарна, несмотря на атрибуты демократии. Может быть, русские недостаточно заботятся о том, чтобы у них было право голоса и т. д., и поэтому пусть сильные люди снова и снова берут верх. Может быть, это пассивность, аполитичность или циничность. Жалобы на монархию/аристократию и коммунизм были вполне реальными — эта пьеса — очередная колкость в адрес «скучающей», «недалекой» аристократии. Но почему Россия сползает обратно к авторитаризму, даже когда ей предоставляется возможность наслаждаться демократией?

Во всяком случае, вот цитаты:

Из предисловия Семена Экстута:

«Социальный статус русского литературоведа в то время [начало XIX в. ] был крайне низким и [Грибоедова] … авторитетным мать постоянно напоминала ему о необходимости думать о своем престиже».

] был крайне низким и [Грибоедова] … авторитетным мать постоянно напоминала ему о необходимости думать о своем престиже».

«[Генерал Александр] Ермолов, герой французской войны 1812 года, добивался тотального покорения кавказских народов, говоря непокорным чеченцам: «Или покорность, или ждёт страшное истребление!»»

«Герои пьесы демонстрируют все отрицательные черты эпохи: холопство, покорность, ограниченность и плохое образование.»

«…все таланты мира не могли издать или поставить пьесу. … тем временем его пьеса разошлась по России в сотнях рукописных и рукописных экземпляров. [Хотя завершена в 1824 году] Полный текст был опубликован только в 1862 году, через год после отмены крепостного права в России».

«[Грибоедов]… прекрасно осознавал пропасть, отделявшую эту группу высокообразованных интеллигентов и их благородные теории [декабристов] от огромной массы необразованного крестьянства. Его опыт в Персии и на Кавказе хорошо научил его, что в мире господствовал грубый деспотизм, в то время как остроумие, интеллект и справедливость не имели большого значения для пассивного большинства населения».

«16 мая 1828 года Грибоедов присутствовал на чтении Пушкиным его знаменитой поэмы «Борис Годунов». Он уехал, мечтая заняться своей литературной карьерой. «Моя голова полна планов, — писал он своему другу Бегичеву, — я чувствую внутреннюю потребность писать». 30 января (по старому стилю) многотысячная толпа, по наущению религиозных фанатиков, ворвалась в русское посольство.»

«Персидские правители испугались крови, пролитой в посольстве, и опасались возмездия русских войск. Но испугался и русский царь. Ему нужно было спокойствие на персидском фронте, чтобы добиться успеха в войне против турок».0005

«»Горе от ума» впервые была поставлена публично в русском театре через несколько лет после смерти [драматурга] …. Сегодня, 170 лет спустя, уникальный шедевр Грибоедова остается одной из самых популярных пьес в русском репертуаре. Почти все известные русские актеры прошлого века сыграли одну из главных ролей в пьесе.Отчасти благодаря умиротворению русско-персидских отношений после трагической гибели Грибоедова Россия выиграла войну 1828-1829 гг. Заморье (район, в который сегодня входит знаменитый город-курорт Сочи)».

Заморье (район, в который сегодня входит знаменитый город-курорт Сочи)».

«В течение девятнадцатого века Россия сохраняла значительное влияние в Персии. В 1907 году, когда «Большая игра» между Россией и Великобританией подошла к концу, две страны разделили Персию на две сферы влияния. Но к концу В 1930-х годах Германия начала проникать и влиять на Персию (название страны было изменено на Иран в 1935 году). Затем, в августе 1941 года, Советская Россия и Великобритания ввели войска в Иран, чтобы нейтрализовать нацистское влияние. Это не только защищало южный фланг России во время войны, но сухопутный мост через Иран служил вторым по величине трубопроводом для помощи союзников России во время войны».

Цитаты из пьесы:

«[София:] Широкий день! Как грустно! Как быстро проходят ночи.»

«[София:] Кто в счастье замечает, как летит время.»

«[Лиза, горничная Софии]: Важно не то, что они делают неправильно, а то, что они говорят.»

«[Чацкий:] Теперь скажи мне, что может Москва показать мне нового?

Вчера вечером был бал, завтра будет два.

Одному повезло, другому невезение,

Тот же старый разговор! Тот же старый альбом стихов

Примечание переводчика: Было принято иметь личный альбом, в котором друзья делали записи.»

«[Чацкий:] Да, теперь мы дышим свободнее;

Мы все не торопимся в бригаду клоунов.»

«[Чацкий:] Если целых три года будешь бродить,

Не рассчитывай на любовь, когда приедешь домой.»

«[Чацкий:] Улицы новые, а предрассудки стары как никогда.»

«[Чацкий:] Кто наши судьи? Устарели, как совы,

На все, что в жизни вольготно, поднимают свой бессмысленный вой.

Из затертых газет ты черпаешь последние мысли,

Осада 88-го, Покорение Крыма;

Они всегда поют одну и ту же старую песню…»

«[Чацкий:] Да ведь это же они, обогащенные награбленным,

Ушли от суда через своих друзей и родственников,

И строят великолепный дом, очень девять дней чудо,

В котором они переполнены в пиршествах и беспутствах;

Где чужеземные дармоеды так и не смогли бы усвоить

Из того дорогого века, что ушел, Худшие сумасбродства!

[Примечание переводчика:] Здесь Чацкий имеет в виду французских граждан, живущих в домах богатых русских. Среди них было много политических реакционеров, бежавших с родины во время Французской революции».

Среди них было много политических реакционеров, бежавших с родины во время Французской революции».

«[Чацкий:] Это наши суровые судьи, цензоры наших путей!

И теперь, когда один из нас,

Из нас, молодых людей, обнаружит, что эти низкие маневры пренебрегают,

Ни один претендент на место смелый, на звание не алчный,

Кто погружает в свои книги ум, жаждущий знаний,

Если Божья благодать в нем воспламенила желание

К высокому творчеству, ко всему честному и верному,

Все начинают кричать: Разбойники! Огонь!»

«[Молчалин:] Увы! Злой язык хуже пистолетного выстрела!»

«[Загорецкий:] …Ой, басни терпеть не могу!

Его вечные шутки над орлами и над львами.

Что ни говори:

Хоть и звери, но государи все же.0209 Так как все было изменено на все, что было наоборот,

Наши манеры и наш язык и все, что мы когда-то почитали,

Наши изящные струящиеся одежды на что-то новое и странное,

Настоящий клоунский костюм.. .»

.»

«[Чацкий:] На что я надеялся? Что я думал найти?

Эти дома — приезды, как несвежие! Ни одного настоящего друга! Не думай, что ты будешь возиться со своим обучением».0005

«[Чацкий, Софье:] Быстрее! В обморок падай! Как раз сейчас самое время.»

«[Чацкий:] …Я горжусь тем, что с тобой [Молчалиным] я наделал!

А ты, добрый синьор, папаша, украшениям поклоняющийся,

Счастливый невежа, Я оставлю тебя дремать на.»

«[Чацкий:] Друзей в дружбе лживых, в ненависти своей неослабевающих,

Сплетников не умилостивить;

Глупых бы — быть остроумных, кривых простаков,

Старых дев, злобных всякой,

И старики болтают какую-то глупость или какую-нибудь причуду —

Ничего удивительного, вся шайка объявила, что я сошел с ума.

Вы очень правы! Тот человек мог пройти сквозь огонь невредимым

Кто провел с тобой целый день

И в том же самом воздухе купался

И все же сохранил свой разум.»

Цитата из заметки О переводчике [сэр Бернард Парес] :

«[Парес:] Свой перевод Крылова (басни Крылова) я закончил с помощью солдат-крестьян еще в армии, а в дороге закончил и другую свою давнюю задачу по переводу, классическую Грибоедову пьесу «Озорство быть умным»; этого я бы никогда не смог сделать, если бы не горечь, пришедшая с крахом столь многих надежд».