Страница не найдена — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Breaking News

О Концептуальном Символизме и старых граблях

Мозаика Базилики Сан Витале

Символы эпохи – в собрании фонда Art Russe

Описание и анализ картины Джорджоне «Юдифь». Ок. 1504, Государственный Эрмитаж

Магнум Chateau La Grace Dieu des Prieurs стал обладателем престижнейшей награды в сфере дизайна

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев. 1784, Лувр, Париж

Карло Кривелли. «Благовещение со Святым Эмигдием (Эмидием)» 1486 г.

Творчество Л.Б. Альберти и итальянская архитектура эпохи Кватроченто

В. А. Серов. Девочка с персиками. 1887 г. Москва, ГТГ

Архитектурный ансамбль Акрополя в контексте эволюции древнегреческого зодчества V века

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1766 г.

Экспрессионизм в европейском искусстве ХХ века : характерные черты и ведущие мастера

Художественный образ и особенности архитектуры мавзолея Тадж-Махал в Агре (1632 – 1650)

Ювелирное искусство эпохи Барокко

Развитие типа центрально-купольного сооружения в странах Арабского Востока и Ирана. От мечети Куббат-ас-Сахр («Купол Скалы») в Иерусалиме (687 – 691) до мавзолея султана Олджейту (1307 – 1313)

От мечети Куббат-ас-Сахр («Купол Скалы») в Иерусалиме (687 – 691) до мавзолея султана Олджейту (1307 – 1313)

Живопись Викторианской эпохи

Ювелирное искусство Ренессанса

Искусство династии Ахеменидов (VI – IV вв. до н.э.). Архитектурно-скульптурный ансамбль в Пасаргадах (546 – 530 гг. до н.э.). Персеполь (VI в. до н.э.): метафизика городов — храмов

Ювелирное искусство готики

Мотив шествия в рельефах Пересполя и Сузов

Классицизм в искусстве Западной Европы XVII века

Искусство Китая

Творчество выдающегося турецкого архитектора Мимара Синана (1489-1588)

Искусство Японии

Ювелирное искусство романской Европы

Диего Веласкес. «Менины», 1656г. Музей Прадо

Рембрандт. Возвращение блудного сына. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1664 г.

К.А. Петров-Водкин и русская живопись 1910-х – 1930-х гг.

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции

Поль Гоген. Женщина, держащая плод. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1893 г.

Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1893 г.

Творчество П. Пикассо: проблема эволюции художественного языка

Джотто и итальянская живопись эпохи Проторенессанса

Ювелирное искусство дороманской Европы

Реза Абасси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы книжной миниатюры

Ювелирное искусство Византии

Творчество Султана Мухаммеда (1470-е— 1555 гг.) и тебризская школа миниатюры

Ювелирное искусство Доколумбовой Америки

Декоративно-прикладное искусство времени династий Аббасидов, Ильханидов, Мамлюков

Эволюция минаретов в искусстве стран Арабского Востока и Ирана

Декоративно-прикладное искусство эпохи Сасанидов: художественные ткани, торевтика. Мотивы и художественные образы

Антуан Бурдель и французская скульптура начала ХХ века

Ювелирное искусство Древнего Рима

“Dixit” в мире искусства

Ювелирное искусство этрусков

Ювелирное искусство Древней Греции

Творчество Хокусая и японская гравюра школы «Укиё-э»

Эгейское ювелирное искусство

Ювелирное искусство Месопотамии

Д. Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской. 1773 г. Санкт-Петербург, ГРМ.

Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской. 1773 г. Санкт-Петербург, ГРМ.

Ювелирное искусство Древнего Египта

Про искусство

Main Menu

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

Галереи

Страница не найдена — Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Breaking News

О Концептуальном Символизме и старых граблях

Мозаика Базилики Сан Витале

Символы эпохи – в собрании фонда Art Russe

Описание и анализ картины Джорджоне «Юдифь». Ок. 1504, Государственный Эрмитаж

Магнум Chateau La Grace Dieu des Prieurs стал обладателем престижнейшей награды в сфере дизайна

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев. 1784, Лувр, Париж

Карло Кривелли. «Благовещение со Святым Эмигдием (Эмидием)» 1486 г.

Творчество Л.Б. Альберти и итальянская архитектура эпохи Кватроченто

В. А. Серов. Девочка с персиками. 1887 г. Москва, ГТГ

А. Серов. Девочка с персиками. 1887 г. Москва, ГТГ

Архитектурный ансамбль Акрополя в контексте эволюции древнегреческого зодчества V века

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами искусства. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1766 г.

Экспрессионизм в европейском искусстве ХХ века : характерные черты и ведущие мастера

Художественный образ и особенности архитектуры мавзолея Тадж-Махал в Агре (1632 – 1650)

Ювелирное искусство эпохи Барокко

Развитие типа центрально-купольного сооружения в странах Арабского Востока и Ирана. От мечети Куббат-ас-Сахр («Купол Скалы») в Иерусалиме (687 – 691) до мавзолея султана Олджейту (1307 – 1313)

Живопись Викторианской эпохи

Ювелирное искусство Ренессанса

Искусство династии Ахеменидов (VI – IV вв. до н.э.). Архитектурно-скульптурный ансамбль в Пасаргадах (546 – 530 гг. до н.э.). Персеполь (VI в. до н.э.): метафизика городов — храмов

Ювелирное искусство готики

Мотив шествия в рельефах Пересполя и Сузов

Классицизм в искусстве Западной Европы XVII века

Искусство Китая

Творчество выдающегося турецкого архитектора Мимара Синана (1489-1588)

Искусство Японии

Ювелирное искусство романской Европы

Диего Веласкес. «Менины», 1656г. Музей Прадо

«Менины», 1656г. Музей Прадо

Рембрандт. Возвращение блудного сына. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1664 г.

К.А. Петров-Водкин и русская живопись 1910-х – 1930-х гг.

Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции

Поль Гоген. Женщина, держащая плод. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. 1893 г.

Творчество П. Пикассо: проблема эволюции художественного языка

Джотто и итальянская живопись эпохи Проторенессанса

Ювелирное искусство дороманской Европы

Реза Абасси (ок. 1575- 1635) — глава исфаганской школы книжной миниатюры

Ювелирное искусство Византии

Творчество Султана Мухаммеда (1470-е— 1555 гг.) и тебризская школа миниатюры

Ювелирное искусство Доколумбовой Америки

Декоративно-прикладное искусство времени династий Аббасидов, Ильханидов, Мамлюков

Эволюция минаретов в искусстве стран Арабского Востока и Ирана

Декоративно-прикладное искусство эпохи Сасанидов: художественные ткани, торевтика.

Антуан Бурдель и французская скульптура начала ХХ века

Ювелирное искусство Древнего Рима

“Dixit” в мире искусства

Ювелирное искусство этрусков

Ювелирное искусство Древней Греции

Творчество Хокусая и японская гравюра школы «Укиё-э»

Эгейское ювелирное искусство

Ювелирное искусство Месопотамии

Д.Г. Левицкий. Портрет Е.Н. Хрущевой и Е.Н. Хованской. 1773 г. Санкт-Петербург, ГРМ.

Ювелирное искусство Древнего Египта

Про искусство

Main Menu

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

Галереи

Спасение на земле: боги-«спасители» в Древней Греции

В какой-то момент четвертого века до нашей эры афинянин принес жертву в храм Асклепия. Его надпись показывает, что он был «спасен» от каких-то «могучих скал», а его мраморный рельеф изображает его самого и его мулов, тянущих повозку и приближающихся к богу ( IG II/III 3 4, 672). Был ли он ранен во время оползня вместе со своими животными, но Асклепий вылечил его? Далеко от материковой Греции, в Коллиде в Лидии, супружеская пара установила мраморный алтарь Зевсу «для безопасности ( soteria ) себя и своих детей» после того, как два человека (возможно, их знакомые?) были поражены молнией ( TAM V.1 360). Молились они не о «спасении» усопшего, как можно было бы ожидать, а о собственном самосохранении от гнева бога.

Был ли он ранен во время оползня вместе со своими животными, но Асклепий вылечил его? Далеко от материковой Греции, в Коллиде в Лидии, супружеская пара установила мраморный алтарь Зевсу «для безопасности ( soteria ) себя и своих детей» после того, как два человека (возможно, их знакомые?) были поражены молнией ( TAM V.1 360). Молились они не о «спасении» усопшего, как можно было бы ожидать, а о собственном самосохранении от гнева бога.

Это лишь два примера среди многочисленных посвящений, разбросанных по всему греческому миру, свидетельствующих о спасительной силе богов. Начиная с позднего архаического периода (ок. 700 г. до н.э.) внушительное количество богов и богинь в греческом пантеоне засвидетельствовано под титулом «Спаситель» (  Но что значило быть «спасенным» в древности? В политеистической системе, где правили многочисленные боги и богини, к кому из них обращались греки как к своему «спасителю» и как можно было убедить богов «спасти»?

Но что значило быть «спасенным» в древности? В политеистической системе, где правили многочисленные боги и богини, к кому из них обращались греки как к своему «спасителю» и как можно было убедить богов «спасти»?

«Где царствовало множество богов и богинь, к кому обращались греки как к своему «спасителю» и как можно было убедить богов «спасти»?»

Греческое понятие soteria имело тесные и запутанные отношения с христианством. То же греческое слово также используется в христианских писаниях, не в последнюю очередь в Новом Завете, для обозначения избавления от последствий греха и достижения блаженной загробной жизни через посредничество Христа Спасителя. Тем не менее, как показывают приведенные выше эпизоды, эта концепция восходит к греческой древности, но ее центральное место в древнегреческой религии долгое время было затемнено ее более поздним значением в христианстве. Заманчиво предположить, что soteria была преимущественно христианской заботой, мало или совсем не относящейся к другим религиозным традициям, или ретроспективно проецировала христианские представления об этой концепции на греческую концепцию. Такие заблуждения распространены в науке девятнадцатого и двадцатого веков. Фактически, задолго до появления христианства soteria уже играла центральную и важную роль в отношениях между древними греками и их богами. Это повлекло за собой опыт или опыт, отличный от того, который мы, после более чем двух тысячелетий христианских традиций, стали ассоциировать с этим термином.

Такие заблуждения распространены в науке девятнадцатого и двадцатого веков. Фактически, задолго до появления христианства soteria уже играла центральную и важную роль в отношениях между древними греками и их богами. Это повлекло за собой опыт или опыт, отличный от того, который мы, после более чем двух тысячелетий христианских традиций, стали ассоциировать с этим термином.

Какую роль тогда играли греческие боги-спасители в жизни греков? Как прихожане искали soteria , сталкиваясь с неизвестным и непознаваемым? Будь то в обычных обстоятельствах или во время нужды, греки обращались к своим богам с молитвами, жертвоприношениями и подношениями по обету, молясь за soteria . Для греческих городов это могло касаться избавления от внешней угрозы, защиты от стихийных бедствий и сохранения их политической конституции. Для отдельных людей это может быть избавление от войны, безопасность на море, выздоровление от болезни, благополучные роды, экономическая безопасность и физическое благополучие в целом. Интересно отметить, что опыт, охваченный soteria на самом деле пересекаются со многими нашими собственными заботами в наши дни. Однако это многозначное понятие с его диапазоном значений остается на удивление трудным для точного определения и не поддается переводу каким-либо отдельным английским словом. Что несомненно, так это то, что, несмотря на широкомасштабную власть греческих «богов-спасителей», то, что они предлагали, ограничивалось избавлением на земле: soteria , ибо греки имели мало или совсем не имели отношения к загробной жизни.

Интересно отметить, что опыт, охваченный soteria на самом деле пересекаются со многими нашими собственными заботами в наши дни. Однако это многозначное понятие с его диапазоном значений остается на удивление трудным для точного определения и не поддается переводу каким-либо отдельным английским словом. Что несомненно, так это то, что, несмотря на широкомасштабную власть греческих «богов-спасителей», то, что они предлагали, ограничивалось избавлением на земле: soteria , ибо греки имели мало или совсем не имели отношения к загробной жизни.

Со временем знакомое греческое слово soteria был принят в христианстве, но получил новый, эсхатологический аспект, ранее не связанный с ним в греческой традиции. Несмотря на это новое обещание, поражает то, что земной аспект продолжал оставаться важным даже в христианской soteria , то есть существовала общая основа между греческими и христианскими концепциями soteria . Даже после легализации христианства в Римской империи как язычники, так и христиане продолжали использовать soteria в посюстороннем смысле. Так глубоко укоренился земной характер греческого soteria что спасение на земле оставалось неотъемлемой частью христианского понятия soteria . Удивительно стабильный и стойкий характер soteria на протяжении почти тысячелетия свидетельствует о том, насколько глубоко укоренилась эта концепция в греко-римской культуре, насколько широко разделялись интересы различных религиозных групп и насколько центральным и фундаментальным было это благословение в любых отношениях. между людьми и божественным.

Так глубоко укоренился земной характер греческого soteria что спасение на земле оставалось неотъемлемой частью христианского понятия soteria . Удивительно стабильный и стойкий характер soteria на протяжении почти тысячелетия свидетельствует о том, насколько глубоко укоренилась эта концепция в греко-римской культуре, насколько широко разделялись интересы различных религиозных групп и насколько центральным и фундаментальным было это благословение в любых отношениях. между людьми и божественным.

Характерное изображение: Гэри Тодд из Xinzheng, Китай, CC0, через Wikimedia Commons

Отрицание богов в Древней Греции

Греческая богиня Афина наливает напиток Гераклу в шкуре Немейского льва. Любезное фото«Борьба с богами: атеизм в древнем мире» Тима Уитмарша (Альфред А. Кнопф, 304 страницы, 27,95 долларов США)

Сократ умер за то, что якобы отрицал их существование. Аристофан вызывал смех, драматизируя их слабости. Прометей претерпел бесконечные мучения после того, как украл огонь из их среды.

Аристофан вызывал смех, драматизируя их слабости. Прометей претерпел бесконечные мучения после того, как украл огонь из их среды.

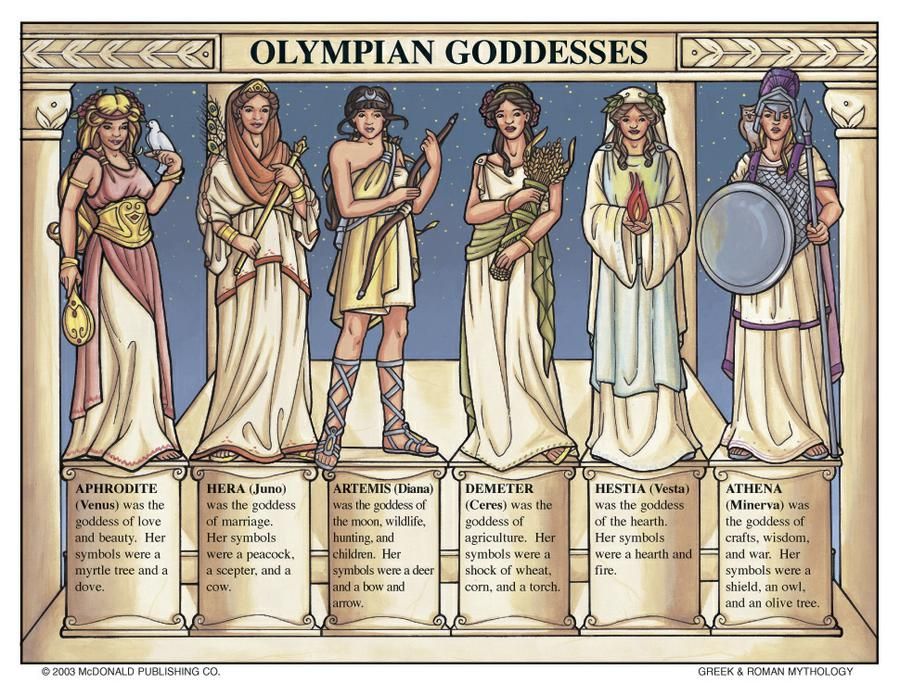

Это древнегреческие боги, которых часто считают центральной частью греческого общества, средоточием ритуалов и обрядов, культа и возлияний — пантеон, чье влияние распространилось от бесстрастных статуй до огромных парусных кораблей, от высоких храмов до очаг.

Но скептики значимости богов процветали в большем количестве уголков материка и островов, чем многие из нас могли бы ожидать. Действительно, аргументы, выдвинутые греческими атеистами в пятом веке до нашей эры, звучат так же актуально, как аргументы Ричарда Докинза и Ко в XXI веке: религия как источник первобытного страха, комический антропоморфизм, беспрецедентная жестокость, совершаемая во имя богов. От Афин до Дельф и Олимпа существует множество исключений из банального портрета набожного грека: не все приносили жертвы богам, призывали их благословения дома, молились о своей силе на поле битвы или объясняли космос с точки зрения прихотей Зевса. и козни.

и козни.

Эрудированная и доступная книга Тима Уитмарша оказала нам большую услугу, проинформировав нас о существовании и настойчивости древних атеистов. Не каламбур. Сегодня мы прослеживаем отрицание религии и божества до европейского Просвещения 18-го века с его опорой на естественные науки и логику, отказом от суеверий и легковерия во всем сверхъестественном и заменой их идеей рационального прогресса и светских ценностей. Но вопрошание богов имеет гораздо более длинное наследие, чем, скажем, «Кандид» Вольтера. По крайней мере 2500 лет, по словам Уитмарша, профессора греческой культуры А. Г. Левинтиса в Кембриджском университете.

Неэффективность богов

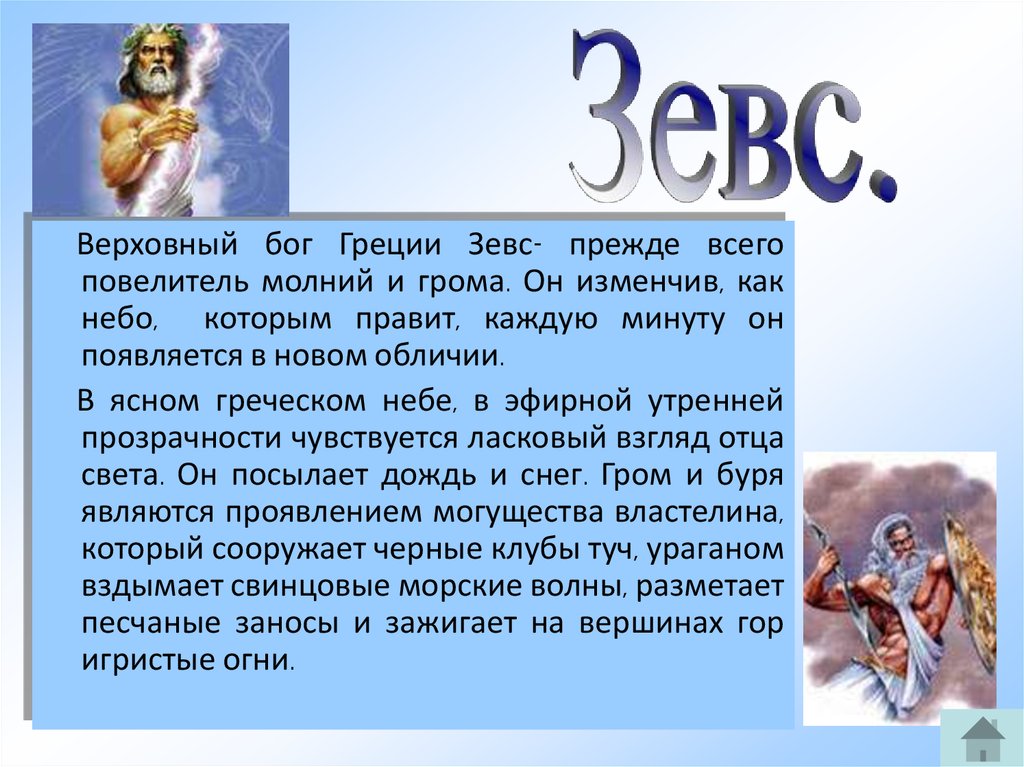

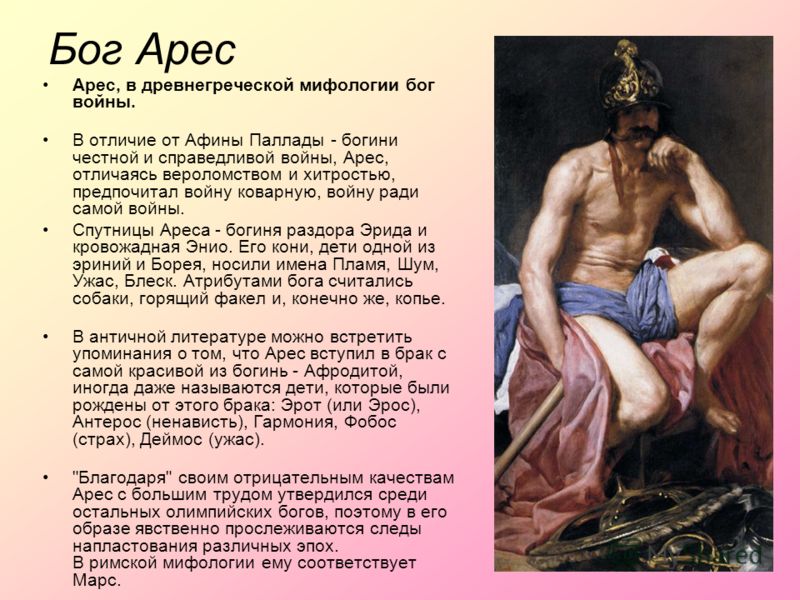

Отчасти причина в том, что греческие боги мало что сделали. Они не передавали священных откровений или писаний. Их характер и подвиги описаны в эпических поэмах Гомера, «Илиаде» и «Одиссее», а также в «Теогонии» Гесиода, произведениях, известных скорее своим повествовательным стремлением, чем своим религиозным рвением. Действительно, Зевс, Гера, Афина и Аполлон кажутся непостоянными и льстивыми, играющими со смертными для собственного развлечения, например, то благосклонными к грекам, то к троянцам в давней Троянской войне.

Действительно, Зевс, Гера, Афина и Аполлон кажутся непостоянными и льстивыми, играющими со смертными для собственного развлечения, например, то благосклонными к грекам, то к троянцам в давней Троянской войне.

Точно так же боги не играли особой роли в регулировании морали или обещании бессмертия. Людям приходилось сражаться с ними, чтобы хотя бы приблизиться к порогу их блаженного существования, «бессмертного и нестареющего, живущего в роскошном изобилии без труда». Несмотря на свое богатство, боги кажутся капризными карикатурами: Зевс превращается в быка, чтобы захватить Европу и переправить ее из Тира на Крит. Разве нельзя было пересечь море гораздо проще и эффективнее? — спросил один древний ученый.

Самое главное, не дав религиозного направления для исследования природы или даже для установления этических кодексов, греческие боги проявили худшие черты антропоморфизма: похоть, ревность, жадность, волю к власти. Как только эти характеристики были отвергнуты как недостойные божества, досократовскому греческому уму была предоставлена свобода вытеснять богов и исследовать окружающий мир на своих собственных условиях.

Там, где в греческом сознании царил «бог», его место насильственно заняла «природа». Эта позиция веками процветала в западной философии. Возможно, самым известным примером является Барух Спиноза в 1600-х годах: «Для него Бог — это природа, по крайней мере, понятность ее обычных законов.

Лукреций в шестом веке до нашей эры, вероятно, был первым, кто сформулировал эту точку зрения: для него боги имели мало объяснительной силы, если вообще имели ее. Природу можно было с уверенностью понять и без них; они ничего не внесли в обсуждение первопричин и конечных причин. Таким образом, он и новые философы «определили себя против архаизма эпических поэтов, объясняя мир в новых терминах, используя объяснения, взятые из окружающего их мира, а не из мифологических божеств».

Все это конечно не безнаказанно. «В греческой религиозной культуре не было ни священного текста, ни ортодоксальности, ни ясного понимания того, что управлялось внутри и вне священной сферы; и в результате не было богохульством подвергать природу богов радикальному сомнению».

Законы о нечестии защищали основу государства

Но афинян по-прежнему судили за атеизм по законам о нечестии, поскольку неортодоксальные религиозные верования угрожали основам государства, которое держалось в основном последовательной религиозной практикой. Посмотрите на случай с Сократом.

Все резко изменилось, когда подавляющее большинство грекоязычного мира было подчинено римскому правлению после 146 г. до н.э. Имперская власть предлагала ритуальные обряды, а ее политическая централизация проложила путь к типу теократии.

Атеисты остались на обочине общества, не основав школ мысли. А как только Рим был обращен в христианство при Константине в четвертом веке нашей эры, следы атеистов полностью исчезли и не вернутся в течение 1000 лет, согласно Уитмаршу. Поле битвы сместилось в сторону многобожия против монотеизма и оставило минимум места для нонконформиста-аутсайдера.

Хотя скептицизм всегда был жизненно важной частью греческого характера, формируя собственную философию, важно отметить, что некоторые из величайших умов Афин все еще видели потребность в боге. Аристотель, выдающийся естествоиспытатель, постулировал Недвижимое Движение. А Платон, метафизик по преимуществу, «предложил (в Тимее ) трансцендентное божество, которое правит неизменным, идеальным миром, отдельным от нашего земного мира. Для Платона боги должны были быть совершенными, отдаленными и нетронутыми упадком нашего собственного существования: полная противоположность божествам, представленным Гомером и Гесиодом».

Аристотель, выдающийся естествоиспытатель, постулировал Недвижимое Движение. А Платон, метафизик по преимуществу, «предложил (в Тимее ) трансцендентное божество, которое правит неизменным, идеальным миром, отдельным от нашего земного мира. Для Платона боги должны были быть совершенными, отдаленными и нетронутыми упадком нашего собственного существования: полная противоположность божествам, представленным Гомером и Гесиодом».

Не сторонник атеизма

Временами замечания Уитмарша носят язвительный характер, показывая отсутствие философских нюансов, но он утверждает, что не защищает атеизм, а просто документирует его историю, чтобы подчеркнуть множественность точек зрения в общество, которое мы часто думаем как гомогенное. И в процессе он дает нам столь необходимый древний взгляд на сегодняшние религиозные споры.

Однако сравнение с сегодняшним днем не совсем корректно. Греческие и римские атеисты на самом деле были одержимы не уничтожением богов, а просто «заменой традиционных, эпических представлений о космосе, в котором доминируют антропоидные божества, более новыми, «научными» моделями, основанными на свойствах материальных субстанций».