1.2.5. Трансцендентальная аналитика — Департамент философии

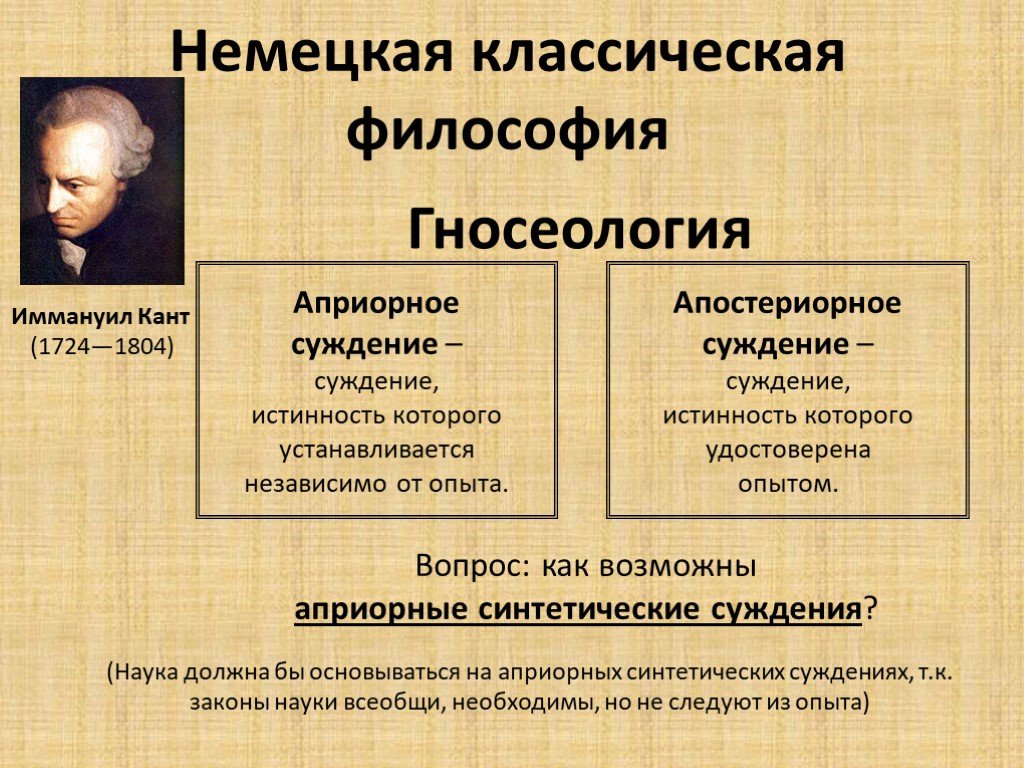

Это исследование той части наших знаний, которая имеет источник в самом рассудке («чистого» знания, в терминологии Канта), т.е. исследование априорных структур рассудка. В то же время, как подчеркивает Кант, «условием применения этого чистого знания служит то, что предметы нам даны в созерцании, к которому это знание может быть приложено» [Кант, Т. 3, с.162]. Это — очень важное обстоятельство. Все его значение выяснится для нас постепенно. Но уже сейчас обратим внимание на эту принципиальную особенность кантовской трактовки априорных структур мышления: они являются не столько готовыми истинами (как это было у Декарта), сколько принципами работы рассудка с данными чувственного опыта.

Трансцендентальная

аналитика дает ответ на второй трансцендентальный вопрос: Как возможно чистое естествознание? Под «чистым» естествознанием подразумевается та часть науки о природе,

которая не может иметь происхождения из опыта.

Итак, естествознание исследует природу и формулирует ее законы. «Природа есть существование вещей, поскольку оно определено по общим законам» [Кант, Т. 4, Ч.1, с. 111]. В самом деле, ученый, подходя к исследованию того или иного явления, уже заранее знает, что оно подчинено

определенным регулярностям (хотя пока не знает, каким именно — на это и направлено его исследование), что изменения изучаемого явления имеют причину и скоррелированы с ней, что в природе ничто не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно и т. п. Ученый исходит из того, что в природе

дело обстоит именно так, — иначе его исследовательская деятельность потеряла бы

смысл. Итак, до всякого исследования познающий субъект подходит к природе как

подчиненнной некоторым общим законам. Такой подход не вытекает из опыта,

напротив, он составляет условие возможности опыта и научного исследования.

Получается, что рассудок априори предписывает природе, что она должна подчиняться некоторым законам.

Это и имеет в виду Кант.

п. Ученый исходит из того, что в природе

дело обстоит именно так, — иначе его исследовательская деятельность потеряла бы

смысл. Итак, до всякого исследования познающий субъект подходит к природе как

подчиненнной некоторым общим законам. Такой подход не вытекает из опыта,

напротив, он составляет условие возможности опыта и научного исследования.

Получается, что рассудок априори предписывает природе, что она должна подчиняться некоторым законам.

Это и имеет в виду Кант.Но откуда у рассудка такая способность законодательства относительно природы? Если понимать природу как существование вещей самих по себе, то, как утверждает Кант, мы вообще не могли бы ее познать: ни апостериори (поскольку опыт не дает знания с необходимостью), ни априори (поскольку вещи сами по себе не обязаны считаться с законами рассудка). Следовательно, природа — не вещь сама по себе, а явление. Она есть совокупность предметов возможного опыта.

Мы уже знаем, что опыт представляет собой

результат синтетического связывания данных чувственности благодаря априорным

формам, заложенным в самом познающем субъекте. В трансцендентальной аналитике мы

узнаем, сколь сложным является этот процесс синтетического связывания, благодаря

которому возникает тот опыт, который только и может быть положен в основание

научного познания.

В трансцендентальной аналитике мы

узнаем, сколь сложным является этот процесс синтетического связывания, благодаря

которому возникает тот опыт, который только и может быть положен в основание

научного познания.

В самом деле: опыт есть нечто, имеющее объективную — т.е. интерсубъективную — значимость. Это означает: “Чему опыт учит меня при определенных обстоятельствах, тому он должен учить меня всегда, а также и всякого другого” [Кант, Т. 4.Ч.1, с. 117]. Разумеется, нормальный человеческий опыт, а также научный опыт должен обладать этим свойством. Только оно и делает опыт объективным, т.е. опытом, в котором мы имеем дело с некоторым объектом. А теперь посмотрим, какие нетривиальные философские выводы можно извлечь из этого признания.

Итак,

в нормальном опыте мы имеем многообразие чувственных впечатлений, но они

воспринимаются как относящиеся к самому объекту, как свойства объекта или как

наблюдение взаимодействия самих объектов. Вот примеры Канта. Когда мы говорим

«Комната теплая» или «сахар сладкий», то эти суждения имеют лишь субъективную

значимость. В них лишь

выражается отношение двух восприятий к самому субъекту. Это для субъекта

восприятие комнаты связывается с ощущением тепла. Кому-то другому та же комната

может показаться и холодной. Но вот если мы наблюдаем, что воздух упруг, то мы

мыслим, что свойство упругости присуще самому воздуху. Значит, здесь связь между

восприятиями «подчинена условию,

которое делает ее общезначимой, т. е. я хочу, чтобы и я, и всякий другой

необходимо связывали всегда эти восприятия при одинаковых условиях» [Кант, Т.

4.Ч.1, с. 118].

Вот примеры Канта. Когда мы говорим

«Комната теплая» или «сахар сладкий», то эти суждения имеют лишь субъективную

значимость. В них лишь

выражается отношение двух восприятий к самому субъекту. Это для субъекта

восприятие комнаты связывается с ощущением тепла. Кому-то другому та же комната

может показаться и холодной. Но вот если мы наблюдаем, что воздух упруг, то мы

мыслим, что свойство упругости присуще самому воздуху. Значит, здесь связь между

восприятиями «подчинена условию,

которое делает ее общезначимой, т. е. я хочу, чтобы и я, и всякий другой

необходимо связывали всегда эти восприятия при одинаковых условиях» [Кант, Т.

4.Ч.1, с. 118].

Следовательно,

опыт может иметь объективное содержание, только если в него привносится

нечто деятельностью

связывания. Эту деятельность и

осуществляет рассудок. Мы не замечаем деятельность рассудка в

собственном восприятии. Тем не менее, ее не может не быть. В самом деле: органы

чувств дают нам многообразие разрозненных чувственных впечатлений: зрительных,

слуховых, тактильных и пр.

Таким образом, опыт формируется благодаря тому, что данные чувственного созерцания оформляются с помощью особых понятий, коренящихся в самом рассудке. Т.е. чувства дают ощущения, рассудок же беспрестанно выносит суждение о них тем, что он подводит ощущения под чистые понятия рассудка, или категории.

Категории есть “понятия о предмете вообще, благодаря которым

созерцание (предмета) рассматривается как определенное с точки зрения

одной из логических функций суждения” [Кант, Т. 3,

с.189], тогда как сам рассудок представляет собой способность априори

связывать и подводить многообразие наших представлений под

единство.

Категории есть “понятия о предмете вообще, благодаря которым

созерцание (предмета) рассматривается как определенное с точки зрения

одной из логических функций суждения” [Кант, Т. 3,

с.189], тогда как сам рассудок представляет собой способность априори

связывать и подводить многообразие наших представлений под

единство.Без такого единства не было бы нормального опыта, составляющего основу и для научного исследования природы. Мы привыкли считать, что это единство опыт приобретает сам собой, за счет того, что в опыте на нас действуют цельные предметы или явления, единая природа и т. п. Кант же показывает, что это единство коренится в субъекте. Оно возникает благодаря основополагающей трансцендентальной структуре, присущей познающему субъекту.

Итак, мы установили, что опыт не есть

простая совокупность восприятий. Восприятия превращаются в опыт благодаря

действию рассудка, который привносит

в опыт суждение, представляющее собой подведение некоторого восприятия

под категорию рассудка. Кант приводит такой пример: «Когда солнце освещает

камень, он становится теплым; это суждение есть не более как суждение восприятия

и не содержит никакой необходимости: как бы часто я и другие это ни

воспринимали, восприятия обычно связаны таким образом. Если же я говорю: солнце нагревает камень, то здесь мы кроме восприятия имеем еще рассудочное

понятие причины, необходимо связывающее с понятием солнечного света

понятие теплоты, и синтетическое суждение становится необходимо общезначимым,

следовательно, объективным и из восприятия превращается в опыт» [Кант, Т. 4,

Ч.1, с.119).

Кант приводит такой пример: «Когда солнце освещает

камень, он становится теплым; это суждение есть не более как суждение восприятия

и не содержит никакой необходимости: как бы часто я и другие это ни

воспринимали, восприятия обычно связаны таким образом. Если же я говорю: солнце нагревает камень, то здесь мы кроме восприятия имеем еще рассудочное

понятие причины, необходимо связывающее с понятием солнечного света

понятие теплоты, и синтетическое суждение становится необходимо общезначимым,

следовательно, объективным и из восприятия превращается в опыт» [Кант, Т. 4,

Ч.1, с.119).

На этом примере мы увидели одну из априорных категорий рассудка:

Рассудок упорядочивает и

организует опыт, как бы вставляя неопределенное многообразие чувственных

впечатлений в рамку этой категории. Тем самым, Кант, как и Юм, не берется

утверждать, что причинность присуща вещам самим по себе. Однако его позиция отличается от юмовской тем, что

он со всей определенностью утверждает: причинность присуща объектам нашего

опыта. Благодаря этому, Кант

может защищать объективный характер научного знания, базирующегося на принципе

причинности. Но это достигается в кантовской системе благодаря тому, что объект рассматривается как

результат конструирующей деятельности трансцендентального

субъекта. При этом важно учесть

следующее: 1) субъект конструирует объект, исходя из данных чувственности, в

которых ему являет себя вещь сама по себе; 2) трансцендентальный субъект — это

не то же, что отдельный эмпирический субъект. Это, так сказать, закон

организации опыта, присутствующий в каждом эмпирическом субъекте; благодаря

наличию такого закона, опыт одного человека согласуется с опытом другого, и

возможна наука, принадлежащая всему человечеству.

Рассудок упорядочивает и

организует опыт, как бы вставляя неопределенное многообразие чувственных

впечатлений в рамку этой категории. Тем самым, Кант, как и Юм, не берется

утверждать, что причинность присуща вещам самим по себе. Однако его позиция отличается от юмовской тем, что

он со всей определенностью утверждает: причинность присуща объектам нашего

опыта. Благодаря этому, Кант

может защищать объективный характер научного знания, базирующегося на принципе

причинности. Но это достигается в кантовской системе благодаря тому, что объект рассматривается как

результат конструирующей деятельности трансцендентального

субъекта. При этом важно учесть

следующее: 1) субъект конструирует объект, исходя из данных чувственности, в

которых ему являет себя вещь сама по себе; 2) трансцендентальный субъект — это

не то же, что отдельный эмпирический субъект. Это, так сказать, закон

организации опыта, присутствующий в каждом эмпирическом субъекте; благодаря

наличию такого закона, опыт одного человека согласуется с опытом другого, и

возможна наука, принадлежащая всему человечеству.

Итак, мы выяснили, что объекты мышления являются в разъясненном выше смысле продуктами самого мышления. Кант подробно анализирует этот процесс (он называет его продуктивным синтезом воображения). Данные восприятия

Процесс подведения данного чувственности под категорию не прост. Что общего между отдельным чувственным восприятием и категорией рассудка, чтобы их объединить? Для ответа на данный вопрос Канту приходится постулировать промежуточное звено, которое он называет «априорные категориальные схемы». Вообще, общим для чувств и рассудка является их связь со временем. Поэтому посредником между чувственностью и рассудком выступает время: ведь именно время есть форма внутреннего чувства.

Соответственно, априорные

категориальные схемы неразрывно связаны со

временем. Они представляют собой схемы деятельности по организации и упорядочиванию

доставляемого чувствами материала. При этом оказывается, что каждая отдельная категория связана с определенной схемой деятельности рассудка и при этом обладает схематическим сходством с

особой формой отношений во времени. Кант особенно подчеркивает то

обстоятельство, что в основе наших чистых понятий рассудка лежат не какие-то

статичные образы, а именно схемы деятельности. Например, говорит Кант, мы не можем мыслить прямую линию, не

проводя ее мысленно; мыслить число

означает мыслить метод, каким представляют некоторое множество; мыслить треугольник вообще (т е. не

остроугольный либо тупоугольный или прямоугольный) означает мыслить способ

построения треугольника. Такой же

деятельный характер присущ даже эмпирическим понятиям: так, “понятие о собаке

означает правило, согласно которому мое воображение может нарисовать

четвероногое животное в общем виде, не будучи ограниченным каким-либо единичным

частным обликом” [Кант, Т.

Они представляют собой схемы деятельности по организации и упорядочиванию

доставляемого чувствами материала. При этом оказывается, что каждая отдельная категория связана с определенной схемой деятельности рассудка и при этом обладает схематическим сходством с

особой формой отношений во времени. Кант особенно подчеркивает то

обстоятельство, что в основе наших чистых понятий рассудка лежат не какие-то

статичные образы, а именно схемы деятельности. Например, говорит Кант, мы не можем мыслить прямую линию, не

проводя ее мысленно; мыслить число

означает мыслить метод, каким представляют некоторое множество; мыслить треугольник вообще (т е. не

остроугольный либо тупоугольный или прямоугольный) означает мыслить способ

построения треугольника. Такой же

деятельный характер присущ даже эмпирическим понятиям: так, “понятие о собаке

означает правило, согласно которому мое воображение может нарисовать

четвероногое животное в общем виде, не будучи ограниченным каким-либо единичным

частным обликом” [Кант, Т. 3, с.223].

3, с.223].

Таким образом, априорные категории участвуют в конструировании рассудком объективной реальности из неопределенного многообразия чувственных данных. Они функционируют как правила для соединения представлений в сознании. В силу этого, естественно, категории становятся необходимыми чертами объективного мира. “Категории, — говорит Кант, — суть понятия, априори предписывающие законы явлениям, стало быть, природе как совокупности всех явлений” [Кант, Т. 3,с.212].

Поэтому

рассмотрение системы априорных категорий логично подводит к теме всеобщих и

необходимых законов природы: “Основоположения возможного опыта суть вместе с тем

всеобщие законы природы, которые могут быть познаны априори” [Кант, Т. 4, Ч.1,

с.124]. Поэтому анализ категорий приводит к ответу на второй трансцендентальный

вопрос: как возможно чистое

естествознание. Ответ состоит, во-первых, в том, что оно возможно, потому

что изучает явления, а не вещи сами по себе. Во-вторых, потому что априорная,

присущая самому познающему субъекту система категорий объясняет «то

систематическое, что необходимо для формы науки» [Кант, Т. 4, ч.1, с.124].

4, ч.1, с.124].

Следует обратить особое внимание на этот

момент: научное познание невозможно без определенной системы. Независимо от

своего конкретного содержания, существует определенная форма научности, которую и стремится описать

Кант. Она не может быть случайным

результатом простого наблюдения

природы. Если бы дело обстояло так,

как представлял себе, например, Бэкон, то было бы совершенно необъяснимым и

неожиданным, что все многообразие данных опыта укладывается в простые и точные,

сформулированные на математическом языке системы законов. Даже более того: эти

законы никогда бы и не появились, потому что опыт может подсказать их только

такому исследователю, который заранее убежден в их возможности и ищет их. Как разъяснял эту очень важную мысль

неокантианец Э. Кассирер: «Научная теория природы не есть нечто двойственное,

она не вышла из эклектического соединения гносеологически гетерогенных составных

частей; она составляет замкнутый и единый метод. Понять это единство и объяснить

его аналогично единству чистой математики из общего основного принципа — такова

задача, которую ставит себе трансцендентальная критика. В постижении этой

задачи она сразу же преодолела как

односторонность рационализма, так и односторонность эмпиризма. Ни ссылка на

понятие, ни ссылка на восприятие и опыт не определяют, как становится теперь

очевидным, сущность естественнонаучной теории; обе выделяют лишь отдельный момент, вместо того, чтобы определить подлинное отношение

моментов, от которого здесь

зависит все решение» [Кассирер Э. Жизнь и учение,

с.150 — 151]. Это отношение моментов состоит в

том, что опыт есть конструкция, в который участвуют и чувственность (с присущими

ей априорными формами), и рассудок (с присущими ему априорными категориями).

Понять это единство и объяснить

его аналогично единству чистой математики из общего основного принципа — такова

задача, которую ставит себе трансцендентальная критика. В постижении этой

задачи она сразу же преодолела как

односторонность рационализма, так и односторонность эмпиризма. Ни ссылка на

понятие, ни ссылка на восприятие и опыт не определяют, как становится теперь

очевидным, сущность естественнонаучной теории; обе выделяют лишь отдельный момент, вместо того, чтобы определить подлинное отношение

моментов, от которого здесь

зависит все решение» [Кассирер Э. Жизнь и учение,

с.150 — 151]. Это отношение моментов состоит в

том, что опыт есть конструкция, в который участвуют и чувственность (с присущими

ей априорными формами), и рассудок (с присущими ему априорными категориями).

Перечисляемые Кантом основоположения чистого

рассудка не потеряли своей

актуальности и для современной науки. Например, суть «аксиом восприятия» заключается в том, что все явления есть

величины, подчиняющиеся законам математики. Это объясняется тем, что, «как

созерцания в пространстве и времени, они должны быть представляемы посредством

того синтеза, которым определяются пространство и время вообще» [Кант, Т. 3,

с.238]. Значение этого

основоположения состоит в том, что «именно благодаря (ему), чистая математика со

всей ее точностью становится приложимой к предметам опыта, тогда как без него

это не было бы ясно само собой и, более того, вызывало бы много противоречий»

[[там же, с.240]. Интересно, что

Кант особо формулирует еще одну

группу основоположений, — «антиципации восприятия» — согласно которой то, что мыслится как

реальное свойство объекта, данное нам в ощущении, мыслится как непрерывное. Поэтому, подчеркивает Кант, все явления

суть непрерывные величины [там же, с. 244-245].

Это объясняется тем, что, «как

созерцания в пространстве и времени, они должны быть представляемы посредством

того синтеза, которым определяются пространство и время вообще» [Кант, Т. 3,

с.238]. Значение этого

основоположения состоит в том, что «именно благодаря (ему), чистая математика со

всей ее точностью становится приложимой к предметам опыта, тогда как без него

это не было бы ясно само собой и, более того, вызывало бы много противоречий»

[[там же, с.240]. Интересно, что

Кант особо формулирует еще одну

группу основоположений, — «антиципации восприятия» — согласно которой то, что мыслится как

реальное свойство объекта, данное нам в ощущении, мыслится как непрерывное. Поэтому, подчеркивает Кант, все явления

суть непрерывные величины [там же, с. 244-245].

Кант

продолжает свое рассмотрение методологических оснований точного

естествознания, формулируя

следующую группу основоположений, которую он называет «аналогиями опыта»:

«принцип их таков: опыт возможен только посредством представления о необходимой

связи восприятий» [там же, с. 248]. При этом, поскольку подобные необходимые связи

восприятий обеспечиваются

посредством наложения априорных категориальных схем, а эти последние связаны,

как говорилось выше, со временем, то отсюда вытекают «три правила всех

временных отношений явлений, согласно которым можно определить

существование каждого явления относительно единства всего времени» [Кант, Т. 3,

с.249]. Эти три правила связаны с такими

модусами времени как постоянность, последовательность и одновременное

существование» [там же]. Первое правило, или первая аналогия опыта гласит:

«При всякой смене явлений субстанция постоянна, и количество ее в природе не

увеличивается и не уменьшается» [Кант, Т. 3, с.252]. Обоснование данного правила заключается

в том, что «все явления находятся во времени, и только в нем как в субстрате

(как постоянной форме внутреннего созерцания) могут быть представлены и

одновременное существование, и последовательность. Стало быть, время, в котором

должна мыслиться всякая смена явлений, само сохраняется и не меняется, так как

оно есть то именно, в чем последовательность или одновременное существование

могут быть представлены только как его определения» [Кант, Т.

248]. При этом, поскольку подобные необходимые связи

восприятий обеспечиваются

посредством наложения априорных категориальных схем, а эти последние связаны,

как говорилось выше, со временем, то отсюда вытекают «три правила всех

временных отношений явлений, согласно которым можно определить

существование каждого явления относительно единства всего времени» [Кант, Т. 3,

с.249]. Эти три правила связаны с такими

модусами времени как постоянность, последовательность и одновременное

существование» [там же]. Первое правило, или первая аналогия опыта гласит:

«При всякой смене явлений субстанция постоянна, и количество ее в природе не

увеличивается и не уменьшается» [Кант, Т. 3, с.252]. Обоснование данного правила заключается

в том, что «все явления находятся во времени, и только в нем как в субстрате

(как постоянной форме внутреннего созерцания) могут быть представлены и

одновременное существование, и последовательность. Стало быть, время, в котором

должна мыслиться всякая смена явлений, само сохраняется и не меняется, так как

оно есть то именно, в чем последовательность или одновременное существование

могут быть представлены только как его определения» [Кант, Т. 3, с.253]. Но,

поскольку время само по себе не

может быть воспринято, то это постоянное, в чем пребывает всякое изменение,

мыслится как субстанция, т.е. «реальное (содержание) явления, всегда

остающееся одним и тем же как субстрат всякой смены» [там же].

3, с.253]. Но,

поскольку время само по себе не

может быть воспринято, то это постоянное, в чем пребывает всякое изменение,

мыслится как субстанция, т.е. «реальное (содержание) явления, всегда

остающееся одним и тем же как субстрат всякой смены» [там же].

Обратим внимание, что, благодаря такому кантовскому истолкованию, «субстанция» из умопостигаемой сущности вещей и основной категории метафизики, превращается в категорию эмпирического познания. Она лежит в основе таких принципов, согласно которым ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Думается, что Кант прав в том, что без подобных принципов познание природы было бы невозможно. Однако то, как именно мыслить это постоянное и неизменное, лежащее в основе смены явлений – как материю, энергию, материю плюс энергию или еще как-то иначе, будет определяться развитием науки.

Следующая

аналогия опыта, относящаяся к временной последовательности явлений, гласит: «Все изменения происходят по

закону связи причины и действия». Кант разъясняет это основоположение таким

образом: познающий субъект связывает

восприятия во времени, т.е. как следующие одно за другим. Однако это

связывание может происходить двояким образом. Кант поясняет свою мысль двумя

примерами. Первый: я схватываю многообразное в таком явлении, как стоящий передо

мною дом, последовательно. Однако определенная последовательность здесь связана

с воспринимающим субъектом. Его восприятия могут начаться с верхней части дома и

закончиться его основанием, или иметь иной порядок. По иному обстоит дело при

восприятии лодки, плывущей вниз по течению реки. Здесь ее восприятие ниже по

течению следует за восприятием выше по течению. Обратного порядка в данном случае быть не может. Это

означает, что должно существовать некое правило, задействованное в процессе

нашего синтеза восприятий, которое делает его необратимым. В то же время, в

ситуациях такого рода, мы относим последовательность восприятий к объективной

последовательности самих явлений.

Кант разъясняет это основоположение таким

образом: познающий субъект связывает

восприятия во времени, т.е. как следующие одно за другим. Однако это

связывание может происходить двояким образом. Кант поясняет свою мысль двумя

примерами. Первый: я схватываю многообразное в таком явлении, как стоящий передо

мною дом, последовательно. Однако определенная последовательность здесь связана

с воспринимающим субъектом. Его восприятия могут начаться с верхней части дома и

закончиться его основанием, или иметь иной порядок. По иному обстоит дело при

восприятии лодки, плывущей вниз по течению реки. Здесь ее восприятие ниже по

течению следует за восприятием выше по течению. Обратного порядка в данном случае быть не может. Это

означает, что должно существовать некое правило, задействованное в процессе

нашего синтеза восприятий, которое делает его необратимым. В то же время, в

ситуациях такого рода, мы относим последовательность восприятий к объективной

последовательности самих явлений. Механизмом (или правилом)

такого синтеза последовательности

восприятий, когда ей придается необходимость и она «помещается» в объект,

и является категория причинности. Воспринимая некоторое явление, познающий

субъект помещает его в определенное место во времени. «Свое определенное место во времени в

этом отношении оно может получить только благодаря тому, что в предшествующем

состоянии предполагается нечто, за чем оно всегда следует, т. е. по некоторому

правилу» [Кант, Т. 3,с.265].

Механизмом (или правилом)

такого синтеза последовательности

восприятий, когда ей придается необходимость и она «помещается» в объект,

и является категория причинности. Воспринимая некоторое явление, познающий

субъект помещает его в определенное место во времени. «Свое определенное место во времени в

этом отношении оно может получить только благодаря тому, что в предшествующем

состоянии предполагается нечто, за чем оно всегда следует, т. е. по некоторому

правилу» [Кант, Т. 3,с.265].

Поскольку речь идет о синтезе, который

осуществляет по собственному правилу рассудок, то понятно, что

причинно-следственные цепи связывают явления, а не вещи сами по себе. При этом

важно понять, что, по Канту, познающий субъект обладает априорным механизмом

такого рода связывания. Но это не

значит, что субъект априори знает о наличии или отсутствии определенных

причинных связей между известным классом явлений. Познающему субъекту может иногда

удаваться такого рода связываниЯ имеющихся у него восприятий, и тогда он говорит

об открытии причинной связи в природе.

Что касается отношения одновременности, то третья аналогия опыта гласит, что мы воспринимаем или мыслим некоторые явления как одновременно существующие, лишь мысля их взаимодействующими.

На этом мы прервем наш краткий обзор кантовского учения об основоположениях чистого рассудка.

В заключение подчеркнем еще раз, что априорные категории, по Канту – это формы мысли и приобретают объективную реальность только в применении к данным созерцания. Они теряют всякое значение, если отделить их от предметов опыта и соотнести с вещами самими по себе, которые не могут быть даны в опыте. Мы можем только мыслить о таких вещах, составить себе их идею. Поэтому Кант в данном контексте называет вещи сами по себе ноуменами. Важно понять, что категории неприменимы к ноуменам. Они применимы только к тому, что может быть предметом возможного опыта. Тем самым, мы опять приходим к теме границ познания.

Учение Канта о рассудке (как возможна наука)

Априорные

формы рассудка. Условием возможности априорного синтеза

суждений в науке являются категории. Это

независимые от поставляемого опытом

содержания понятия

рассудка,

под которые рассудок подводит всякое

содержание, получаемое из опыта. Т.е.

категорий не формы бытия, а понятия

рассудка. Это только формы, под которые

рассудок подводит доставляемый

чувственностью материал. Категории

априорны. По Канту ни ощущения, ни понятия

сами не дают знания. Ощущения без понятий

— слепы, а понятия без ощущений — пусты.

Знание есть синтез ощущений с понятиями.

Возникает вопрос: каким образом

разнообразие чувств созерцаний

превращается посредством априорных

форм в единство? Условием такого единства

состоит в единстве самосознания.

Условием возможности априорного синтеза

суждений в науке являются категории. Это

независимые от поставляемого опытом

содержания понятия

рассудка,

под которые рассудок подводит всякое

содержание, получаемое из опыта. Т.е.

категорий не формы бытия, а понятия

рассудка. Это только формы, под которые

рассудок подводит доставляемый

чувственностью материал. Категории

априорны. По Канту ни ощущения, ни понятия

сами не дают знания. Ощущения без понятий

— слепы, а понятия без ощущений — пусты.

Знание есть синтез ощущений с понятиями.

Возникает вопрос: каким образом

разнообразие чувств созерцаний

превращается посредством априорных

форм в единство? Условием такого единства

состоит в единстве самосознания.

На этих основах Кант разработал ответ на вопрос о возможности науки. В основе всех суждений естественных наук лежат общие и необходимые законы. Научным знанием предметы и явления наук могут быть при условии, если рассудок мыслит предметы и явления как подчиненные 3 законам:

1 сохранения субстанции

2. причинности

причинности

3.взаимодействия субстанций.

Эти законы принадлежат не самой природе а только нашему разуму. Наше сознание само строит предмет не в том смысле, что оно порождает его или дает ему бытие, а в том, что оно придает познаваемому предмету ту форму, под которую он только и может познаваться — форму всеобщего и необходимого знания. Т.е. не формы нашего ума сообразуются с вещественной природой, а напротив, вещи природы — с формами ума.

Природа как предмет всеобщего и необходимого знания строится самим сознанием.

Кант приходит к отрицательному выводу о возможности метафизики как «науки». Метафизика невозможна как система действительных фактов о «трансфизических» предметах. Однако из этого не вытекает то, что невозможна философия вообще — она возможна как критика достоверного познания, т. е. установление его экстенсивности и границ.

При

определении перечня вопросов, которые

философия Канта должна решить, возникает

такой порядок: как вообще возможна

метафизика? как возможна метафизика

как наука? Нам известно, что последний

вопрос имеет отрицательный ответ, однако

именно такой ответ обусловливает вопрос:

«как возможна метафизика как

естественная диспозиция, т. е. как

возникают из всеобщего характера

человеческого разума вопросы, которые

ставит чистый разум и на которые его

принуждает отвечать собственная

потребность?». Этим дано отношение

Канта к предметам метафизического

мышления. Действительное познание

невозможно на основе метафизического

мышления, однако в то же время должно

поставить вопрос: как возможно, что до

сих пор и в такой мере они занимали

человеческую мысль? Кант решает и этот

вопрос указанием на следующую априорную

плоскость, которая, однако, не имеет

характера принципа объективных фактов,

но имеет характер тенденции, причем

тенденции преодоления обусловленного

познания, т. е. познания единичных

явлений, познания того, что есть

абсолютное, необусловленное. «Наша

способность познания ощущает гораздо

более высокую потребность, чем просто

разложение явлений на слоги, согласно

их синтетическому единству, которого

достаточно для того, чтобы прочесть их

как опыт… а наш разум имеет в себе

потребность опираться на факты, идущие

дальше того, чтобы с ними мог согласоваться

какой-либо предмет, который может дать

опыт».

е. как

возникают из всеобщего характера

человеческого разума вопросы, которые

ставит чистый разум и на которые его

принуждает отвечать собственная

потребность?». Этим дано отношение

Канта к предметам метафизического

мышления. Действительное познание

невозможно на основе метафизического

мышления, однако в то же время должно

поставить вопрос: как возможно, что до

сих пор и в такой мере они занимали

человеческую мысль? Кант решает и этот

вопрос указанием на следующую априорную

плоскость, которая, однако, не имеет

характера принципа объективных фактов,

но имеет характер тенденции, причем

тенденции преодоления обусловленного

познания, т. е. познания единичных

явлений, познания того, что есть

абсолютное, необусловленное. «Наша

способность познания ощущает гораздо

более высокую потребность, чем просто

разложение явлений на слоги, согласно

их синтетическому единству, которого

достаточно для того, чтобы прочесть их

как опыт… а наш разум имеет в себе

потребность опираться на факты, идущие

дальше того, чтобы с ними мог согласоваться

какой-либо предмет, который может дать

опыт». Тенденция к познанию того, что

не обусловлено, заложена, по Канту, в

характере нашего суждения потому, что

суждение может осуществиться лишь при

условии, что большая посылка (которая

представляет условие относительно

вывода) мыслится как универсальная.

Потом мы можем предикат, действительный

для условий, ставить как действительный

по отношению к предмету, который подчинен

условию. В этом характере нашего суждения

Кант усматривает принцип мышления

предметов опыта при общности условий.

Мыслить нечто по отношению к общности

условий означает то же самое, что мыслить

«при всех условиях» или по отношению

к тому, что является необусловленным,

абсолютным. Кант, таким образом, из нашей

способности суждения выводит нашу

способность к тому, чтобы мыслить

предметы опыта по отношению к общности

условий, или необусловленному. Так он

интерпретирует тенденцию относить наши

познания к совокупности мировоззренческого

синтеза.

Тенденция к познанию того, что

не обусловлено, заложена, по Канту, в

характере нашего суждения потому, что

суждение может осуществиться лишь при

условии, что большая посылка (которая

представляет условие относительно

вывода) мыслится как универсальная.

Потом мы можем предикат, действительный

для условий, ставить как действительный

по отношению к предмету, который подчинен

условию. В этом характере нашего суждения

Кант усматривает принцип мышления

предметов опыта при общности условий.

Мыслить нечто по отношению к общности

условий означает то же самое, что мыслить

«при всех условиях» или по отношению

к тому, что является необусловленным,

абсолютным. Кант, таким образом, из нашей

способности суждения выводит нашу

способность к тому, чтобы мыслить

предметы опыта по отношению к общности

условий, или необусловленному. Так он

интерпретирует тенденцию относить наши

познания к совокупности мировоззренческого

синтеза.

По

Канту, существует два способа реализации

этой нашей способности. Первый способ

тот, на котором основана старая метафизика.

Второй способ преодоления эмпирического

познания по направлению к общности

условий, к необусловленному объективизируется

в идее, которая превосходит любой опыт.

Кант указывает на Платона, который

впервые понял эту тенденцию и дал ей

идейное выражение.

Первый способ

тот, на котором основана старая метафизика.

Второй способ преодоления эмпирического

познания по направлению к общности

условий, к необусловленному объективизируется

в идее, которая превосходит любой опыт.

Кант указывает на Платона, который

впервые понял эту тенденцию и дал ей

идейное выражение.

Кант о химии и неточных науках | Философия

Как науки соотносятся друг с другом? Можно ли в каком-то смысле «свести» химию к физике? Какова роль абстрактного мышления в нашем исследовании эмпирического мира? Такого рода вопросы продолжают не давать спать современным философам науки. Но они беспокоили и философов восемнадцатого века. Профессор философии Беннетт Макналти посвящает большую часть своей научной работы выяснению того, как один из этих философов восемнадцатого века, Иммануил Кант, сталкивался с такими вопросами. Путем тщательного текстуального исследования теоретических и научных работ Канта, а также работ крупных немецких физиков и химиков, с которыми Кант знакомился, Макналти пытается поместить Канта в его исторический и научный контекст. Он описывает свою текущую исследовательскую программу как попытку дать всесторонний отчет о взглядах Канта на «неточные науки», которые, по Канту, не допускают применения математики, а именно химию, психологию, антропологию и биологию.

Он описывает свою текущую исследовательскую программу как попытку дать всесторонний отчет о взглядах Канта на «неточные науки», которые, по Канту, не допускают применения математики, а именно химию, психологию, антропологию и биологию.

Что такое химия для Канта?

Макналти впервые заинтересовался взглядами Канта на неточные науки, будучи аспирантом Калифорнийского университета в Ирвине. «Я слушал курс Канта «Критика чистого разума », — рассказывает он, — и заметил, что Кант делает несколько косвенных замечаний о химии в предисловии ко второму изданию». Макналти задавался вопросом, как научные достижения времен Канта повлияли на его философские взгляды. «Каковы были достижения в химии в то время, — спрашивает Макналти, — и что они проливают свет на философию Канта?» Краткие комментарии Канта о химии в Критика чистого разума привела Макналти к книге Канта Метафизические основы естествознания , работе, которая до недавнего времени недооценивалась в кантианской науке, в которой Кант более подробно излагает свои взгляды на науки.

Опубликованная в 1786 году между первым и вторым изданиями Критики чистого разума Макналти объясняет, что Метафизические основы тесно связаны с критическим проектом этого первого из 9 кантовских0007 Критика . «То, что Кант пытается сделать в «Метафизических основаниях», — это взять метафизическую картину из Критики чистого разума и исследовать, как она обосновывает возможности наук, в частности ньютоновской физики». Установив в «Критике чистого разума» , каким должен быть человеческий разум и мир, который мы воспринимаем, Кант пытается показать в «Метафизических основаниях» , как это делает науку возможной.

Иерархия наук Канта

Преследуя эту общую цель, Кант классифицирует различные науки в соответствии с той ролью, которую каждая из них отводит абстрактному мышлению. Макналти поясняет, что традиционно Кант интерпретируется как разделение наук на два класса: «собственные науки» о физике и «несобственные науки» — все остальное. Настоящая наука физика отличается тем, что ее законы в принципе могут быть выведены только из мысли, независимо от опыта. Несобственные науки, с другой стороны, имеют только случайные законы, которые должны быть подтверждены наблюдением и экспериментом. Но внимательное прочтение Макналти числа Метафизические основы привели его к мысли, что эта история сложнее, чем эта традиционная интерпретация. «Я начал с обманчиво простого утверждения Канта в «Метафизических основаниях » о том, что химия — неправильная, но рациональная наука, — говорит Макналти. Он утверждает, что метафизических основ разрабатывают своего рода иерархические леса наук, разделенные на три класса.

Настоящая наука физика отличается тем, что ее законы в принципе могут быть выведены только из мысли, независимо от опыта. Несобственные науки, с другой стороны, имеют только случайные законы, которые должны быть подтверждены наблюдением и экспериментом. Но внимательное прочтение Макналти числа Метафизические основы привели его к мысли, что эта история сложнее, чем эта традиционная интерпретация. «Я начал с обманчиво простого утверждения Канта в «Метафизических основаниях » о том, что химия — неправильная, но рациональная наука, — говорит Макналти. Он утверждает, что метафизических основ разрабатывают своего рода иерархические леса наук, разделенные на три класса.

На вершине иерархии стоит физика, правильная и рациональная. Физика, объясняет Макналти, для Канта рациональна, потому что в ней есть законы, и правильна, потому что эти законы необходимы и могут быть получены независимо от опыта. Кант считает, например, что законы движения выводятся из сущностной, концептуальной природы материи. Таким образом, посредством наблюдения мы не делаем вывод о том, что материя подчиняется законам движения Ньютона, а приходим к пониманию того, что материя должен подчиняться таким законам, чтобы его вообще можно было соблюдать. На следующей ступени иерархии находятся несобственные рациональные науки, например химия. Как рациональная наука, химия имеет законы, но, в отличие от настоящей науки физики, ее законы можно обнаружить только посредством эмпирических наблюдений и экспериментов, а не исходя из сущностной природы ее объектов. Наконец, есть неправильные, иррациональные науки, такие как психология. Согласно Макналти, для Канта законы несобственных, нерациональных наук, если они вообще существуют, нельзя открыть ни с помощью чисто абстрактного мышления, ни с помощью эмпирических наблюдений и экспериментов. Другими словами, если неправильные, иррациональные науки, такие как психология, имеют законы, эти законы не могут быть восприняты людьми.

Таким образом, посредством наблюдения мы не делаем вывод о том, что материя подчиняется законам движения Ньютона, а приходим к пониманию того, что материя должен подчиняться таким законам, чтобы его вообще можно было соблюдать. На следующей ступени иерархии находятся несобственные рациональные науки, например химия. Как рациональная наука, химия имеет законы, но, в отличие от настоящей науки физики, ее законы можно обнаружить только посредством эмпирических наблюдений и экспериментов, а не исходя из сущностной природы ее объектов. Наконец, есть неправильные, иррациональные науки, такие как психология. Согласно Макналти, для Канта законы несобственных, нерациональных наук, если они вообще существуют, нельзя открыть ни с помощью чисто абстрактного мышления, ни с помощью эмпирических наблюдений и экспериментов. Другими словами, если неправильные, иррациональные науки, такие как психология, имеют законы, эти законы не могут быть восприняты людьми.

Химия и способность разума

Интерпретация Макналти проливает свет на его первоначальные вопросы, касающиеся взглядов Канта на химию. В то время как в физике законы выводятся только из мысли, посредством того, что Кант называет «способностью понимания», история с химией не так проста. Химические законы, напротив, должны подтверждаться эмпирическими наблюдениями и экспериментами. На каком же основании мы можем тогда сказать, что законы химии действительно являются законами , а не просто эмпирическими закономерностями? Макналти утверждает, что для Канта законы химии основаны не на способности понимания, а на способности разума. В то время как способность понимания имеет дело с понятиями и их применением к нашему опыту, способность разума выходит за рамки возможного опыта, постулируя идеи, которые регулируют, мотивируют и систематизируют наше знание. В случае с химией, утверждает Макналти, эти идеи являются 9-ю.0007 элементов . «Благодаря способности разума, которая подталкивает нас к окончательному объяснению вещей, мы идеализируем и постулируем элементы как основу химического объяснения и законов, — объясняет Макналти, — но как построения разума эти элементы находятся за пределами возможности опыта.

В то время как в физике законы выводятся только из мысли, посредством того, что Кант называет «способностью понимания», история с химией не так проста. Химические законы, напротив, должны подтверждаться эмпирическими наблюдениями и экспериментами. На каком же основании мы можем тогда сказать, что законы химии действительно являются законами , а не просто эмпирическими закономерностями? Макналти утверждает, что для Канта законы химии основаны не на способности понимания, а на способности разума. В то время как способность понимания имеет дело с понятиями и их применением к нашему опыту, способность разума выходит за рамки возможного опыта, постулируя идеи, которые регулируют, мотивируют и систематизируют наше знание. В случае с химией, утверждает Макналти, эти идеи являются 9-ю.0007 элементов . «Благодаря способности разума, которая подталкивает нас к окончательному объяснению вещей, мы идеализируем и постулируем элементы как основу химического объяснения и законов, — объясняет Макналти, — но как построения разума эти элементы находятся за пределами возможности опыта. . Именно наша способность выйти за пределы нашего опыта и идеализировать составляет основу химии для Канта»

. Именно наша способность выйти за пределы нашего опыта и идеализировать составляет основу химии для Канта»

Следствием интерпретации Макналти является то, что для Канта химия несводима к физике. Другими словами, химические законы, основанные на способности разума, не могут быть сведены к законам физики или выведены из них. «Кант — один из первых знаменосцев этой позиции, — уточняет Макналти, — и это делает его особенно интересным, учитывая, что он работал в то время, когда зарождающаяся наука химия отделилась от алхимии и стала академической дисциплиной». . Я не думаю, что его взгляды продвинут современные дебаты по этому вопросу, — добавляет он, — но он примечателен как предшественник несводимости химических законов».

Прослеживая следствия обманчиво простого утверждения Канта о том, что химия является неподходящей, но рациональной наукой, Макналти предложил новую интерпретацию взглядов Канта на неточные науки и их связь с его более широкой теоретической философией. Такой подход подчеркивает систематический и взаимосвязанный характер мысли Канта. «Система Канта — это огромная паутина идей, — говорит Макналти, — и мне нравится находить конкретную точку в этой системе, удерживать ее и пытаться увидеть, как она соединяется с другими точками в системе. Какие контуры системы это раскрывает? Какие изменения вы должны внести в систему в другом месте, чтобы учесть этот момент?»

Такой подход подчеркивает систематический и взаимосвязанный характер мысли Канта. «Система Канта — это огромная паутина идей, — говорит Макналти, — и мне нравится находить конкретную точку в этой системе, удерживать ее и пытаться увидеть, как она соединяется с другими точками в системе. Какие контуры системы это раскрывает? Какие изменения вы должны внести в систему в другом месте, чтобы учесть этот момент?»

Этот рассказ является частью большой статьи о философии Канта. Подробнее читайте в статье «Кант: эрудит современной мысли».

Эта история была написана студентом бакалавриата, создавшим контент в CLAgency. Встретить команду.

Gale Apps — Технические трудности

Приложение, к которому вы пытаетесь получить доступ, в настоящее время недоступно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Повторите попытку через несколько секунд.

Если проблемы с доступом сохраняются, обратитесь за помощью в наш отдел технической поддержки по телефону 1-800-877-4253. Еще раз спасибо, что выбрали Gale, обучающую компанию Cengage.

Еще раз спасибо, что выбрали Gale, обучающую компанию Cengage.

org.springframework.remoting.RemoteAccessException: невозможно получить доступ к удаленной службе [authorizationService@theBLISAuthorizationService]; вложенным исключением является com.zeroc.Ice.UnknownException

unknown = «java.lang.IndexOutOfBoundsException: индекс 0 выходит за границы для длины 0

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:266)

в java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:359)

в java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:427)

в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.populateSessionProperties(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:60)

в com. gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager.java:30)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17)

в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:246)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getSubscribedCrossSearchProductsForUser(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:70)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getAvailableContentModulesForProduct(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:51)

на com.

gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager.java:30)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17)

в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:246)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getSubscribedCrossSearchProductsForUser(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:70)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getAvailableContentModulesForProduct(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:51)

на com. gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.AbstractProductEntryAuthorizer.getContentModules(AbstractProductEntryAuthorizer.java:130)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.isAuthorized(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:83)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.authorizeProductEntry(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:45)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.ProductEntryAuthorizer.authorize(ProductEntryAuthorizer.java:31)

в com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody0(BLISAuthorizationServiceImpl.java:57)

на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody1$advice(BLISAuthorizationServiceImpl.java:61)

на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize(BLISAuthorizationServiceImpl.java:1)

в com.gale.

gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.AbstractProductEntryAuthorizer.getContentModules(AbstractProductEntryAuthorizer.java:130)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.isAuthorized(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:83)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.authorizeProductEntry(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:45)

на com.gale.blis.api.authorize.strategy.ProductEntryAuthorizer.authorize(ProductEntryAuthorizer.java:31)

в com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody0(BLISAuthorizationServiceImpl.java:57)

на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody1$advice(BLISAuthorizationServiceImpl.java:61)

на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize(BLISAuthorizationServiceImpl.java:1)

в com.gale. blis.auth.AuthorizationService._iceD_authorize(AuthorizationService.java:97)

в com.gale.blis.auth.AuthorizationService._iceDispatch(AuthorizationService.java:406)

в com.zeroc.IceInternal.Incoming.invoke(Incoming.java:221)

в com.zeroc.Ice.ConnectionI.invokeAll(ConnectionI.java:2706)

на com.zeroc.Ice.ConnectionI.dispatch(ConnectionI.java:1292)

в com.zeroc.Ice.ConnectionI.message(ConnectionI.java:1203)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.run(ThreadPool.java:412)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.access$500(ThreadPool.java:7)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool$EventHandlerThread.run(ThreadPool.java:781)

на java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

»

org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.convertIceAccessException(IceClientInterceptor.java:348)

org.

blis.auth.AuthorizationService._iceD_authorize(AuthorizationService.java:97)

в com.gale.blis.auth.AuthorizationService._iceDispatch(AuthorizationService.java:406)

в com.zeroc.IceInternal.Incoming.invoke(Incoming.java:221)

в com.zeroc.Ice.ConnectionI.invokeAll(ConnectionI.java:2706)

на com.zeroc.Ice.ConnectionI.dispatch(ConnectionI.java:1292)

в com.zeroc.Ice.ConnectionI.message(ConnectionI.java:1203)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.run(ThreadPool.java:412)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.access$500(ThreadPool.java:7)

в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool$EventHandlerThread.run(ThreadPool.java:781)

на java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

»

org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.convertIceAccessException(IceClientInterceptor.java:348)

org. springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.invoke(IceClientInterceptor.java:310)

org.springframework.remoting.ice.MonitoringIceProxyFactoryBean.invoke(MonitoringIceProxyFactoryBean.java:71)

org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)

org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215)

com.sun.proxy.$Proxy151.authorize(Неизвестный источник)

com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61)

com.

springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.invoke(IceClientInterceptor.java:310)

org.springframework.remoting.ice.MonitoringIceProxyFactoryBean.invoke(MonitoringIceProxyFactoryBean.java:71)

org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186)

org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215)

com.sun.proxy.$Proxy151.authorize(Неизвестный источник)

com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61)

com. gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65)

com.gale.apps.controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57)

com.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22)

jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor323.invoke (неизвестный источник)

java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)

java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)

org.

gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65)

com.gale.apps.controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57)

com.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22)

jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor323.invoke (неизвестный источник)

java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)

java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)

org. springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205)

org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:150)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:117)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:808)

org.

springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205)

org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:150)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:117)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:808)

org. springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)

org.

springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)

org. springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.

springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:67)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:67)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java:100)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java:100)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

com.gale.common.http.filter.SecurityHeaderFilter.doFilterInternal(SecurityHeaderFilter.java:29)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

com.gale.common.http.filter.SecurityHeaderFilter.doFilterInternal(SecurityHeaderFilter.java:29)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org. springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.owasp.validation.GaleParameterValidationFilter.doFilterInternal(GaleParameterValidationFilter.java:97)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.

springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.owasp.validation.GaleParameterValidationFilter.doFilterInternal(GaleParameterValidationFilter.java:97)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java:93)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java:93)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org. springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:96)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:201)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.

springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:96)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:201)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter. java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)

org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)

org.apache.catalina.core.StandardHostValve.

java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)

org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)

org.apache.catalina.core.StandardHostValve. invoke(StandardHostValve.java:143)

org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)

org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)

org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357)

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)

org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.

invoke(StandardHostValve.java:143)

org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)

org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)

org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357)

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)

org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight. java:65)

org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)

org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707)

org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)

org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.

java:65)

org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)

org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707)

org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)

org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.