Найдено новое объяснение смерти Александра Македонского

Александр Македонский мог умереть из-за синдрома Гийена-Барре, вызывающего паралич, считает новозеландская исследовательница. Это объясняет тот факт, что тело полководца не разлагалось больше недели — очевидно, он был еще жив, но дыхание было настолько слабым, что его никто не заметил.

Исследовательница из Университета Отаго в Новой Зеландии выдвинула новую версию смерти Александра Македонского — по ее мнению, он мог скончаться от синдрома Гийена-Барре, при котором оказывается поражена нервная система. Свою теорию она изложила в статье в журнале The Ancient History Bulletin.

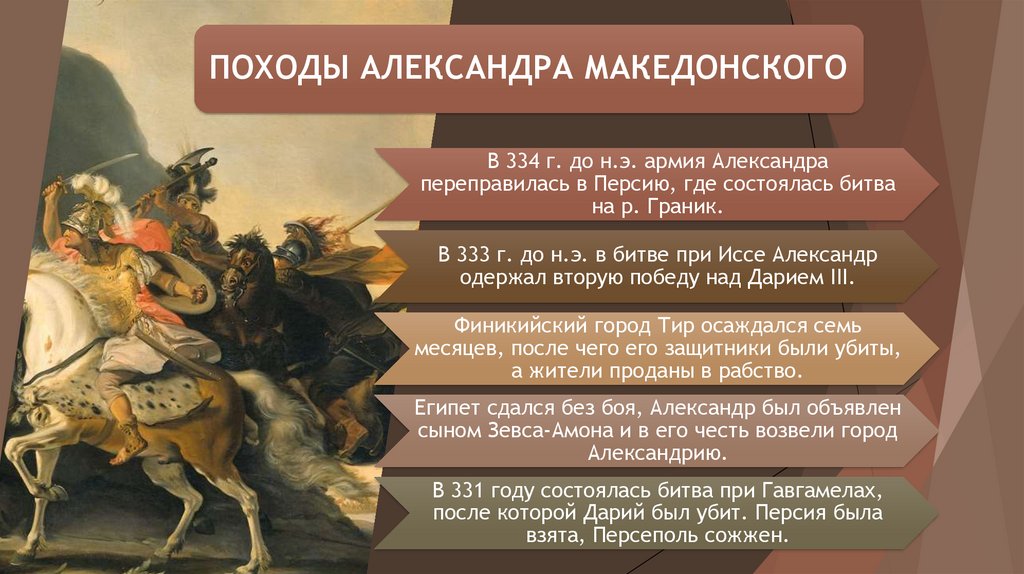

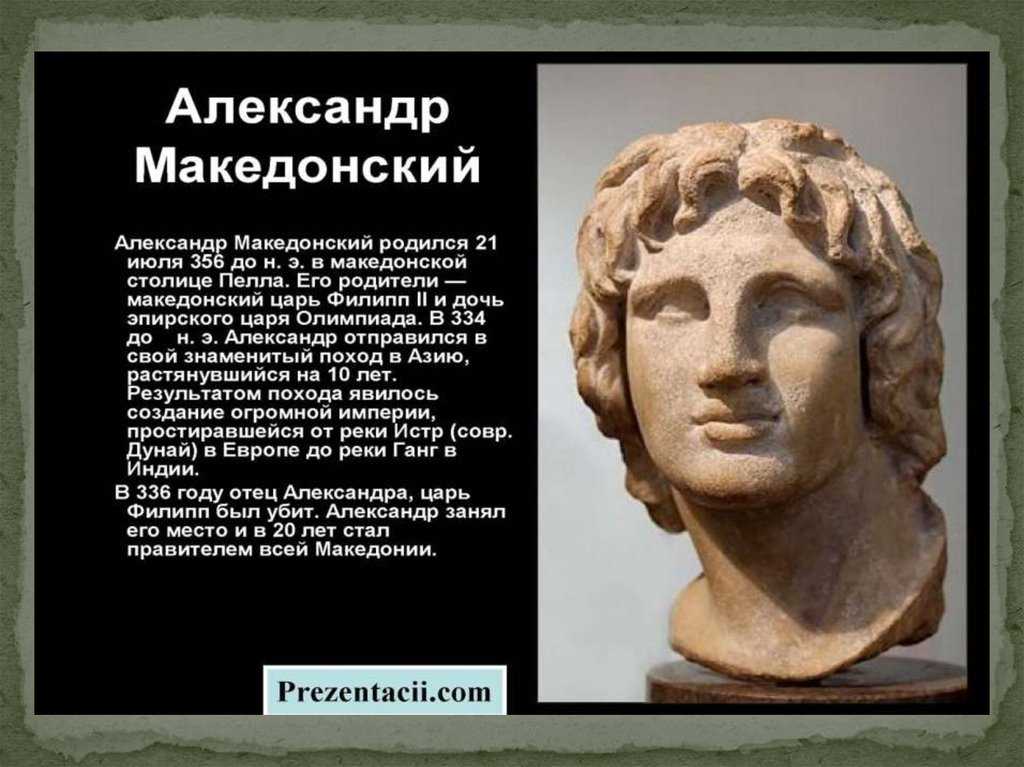

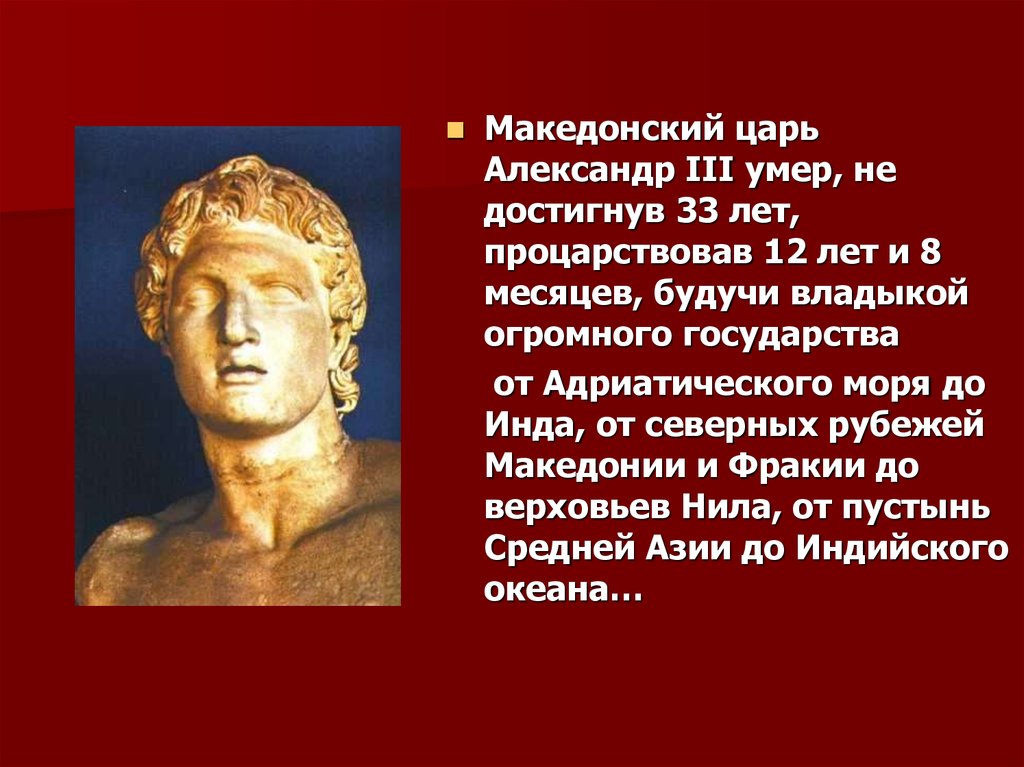

Александр Македонский жил в 356-323 годах до н.э. Он был выдающимся полководцем, правил Македонией, подчинил ей Грецию, Сирию, Палестину и Египет, завоевал Среднюю Азию и начал захватывать Индию, но утомленная долгим походом армия взбунтовалась и Александру пришлось повернуть назад. Он скончался в возрасте 32 лет после 10 дней тяжелой лихорадки во время подготовки похода в Аравию.

Причина смерти Александра Македоского не установлена до сих пор.

Чаще всего выдвигается версия о малярии, атаковавшей организм царя совместно с еще одной болезнью — либо воспалением легких, либо скоротечно протекавшей лейкемией. По другой версии, царь заболел лихорадкой Западного Нила, которая приводит к воспалению мозговых оболочек. Кроме того, выдвигались предположения о том, что Александр мог умереть от лейшманиоза или рака.

Среди других версий — подорвавшие здоровье царя попойки с полководцами, передозировка ягодами ядовитого морозника, который использовался как слабительное и отравление препаратом на основе белой чемерицы, применявшимся в медицинских целях.

Однако ни одна из этих версий не учитывает того, что на протяжении шести дней после смерти тело Александра не разлагалось, подчеркивает доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель медицинского факультета и практикующий врач.

«Древние греки думали, что это доказывало, что Александр был богом, — говорит она. — Моя статья впервые дает этому объяснение».

— Моя статья впервые дает этому объяснение».

Из исторических источников известно, что перед смертью Александр страдал от болей в животе и восходящего паралича, при этом будучи полностью вменяем.

Синдром Гийена-Барре описали в 1916 году французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях.

Чаще всего синдром поражает взрослых мужчин. Даже в наши дни 3-5% пациентов с синдромом Гийена-Барре умирают от осложнений, которые могут включать паралич дыхательных мышц, инфекцию крови, тромб в легких или остановку сердца.

По мнению Холл, синдром мог развиться после заражения бактериями Campylobacter pylori — кампилобактериоз повышает риск его развития примерно в 100 раз. Синдром Гийена-Барре вызывает паралич, но не затрагивает когнитивные функции. А, учитывая, что раньше смерть устанавливали по наличию дыхания, а не пульса,

Македонский вполне мог быть еще жив, когда его объявили мертвым, так как его дыхание могло стать практически незаметным.

«Мне был хотелось вызвать новые дебаты и дискуссии и, возможно, переписать учебники истории, утверждая, что Александр на самом деле умер на шесть дней позже, чем считалось, — — говорит Холл. — Его смерть, возможно, является самым известным случаем псевдосмерти, или ложного ее установления, когда-либо зарегистрированного».

По мнению Холл, Александр интересен людям потому, что он был психологически сложным человеком и вошел в историю как воин-герой.

«Независимо от того, как люди пытаются представить себе Александра Македонского, у них есть желание попытаться узнать о его жизни как можно больше, — говорит она. — Тайна его смерти продолжает вызывать интерес и у ученых, и у общественности. Синдром Гийена-Барре способен собрать воедино многие ее детали».

В 2015 году археологи предположили, что нашли настоящую могилу отца Александра Македонского, Филиппа II.

В греческом городе Вергина находится захоронение, состоящее из принадлежащих семье правителей Македонии трех могил. Предыдущие исследования указывали на то, что останки Филиппа II — отца Александра Македонского — покоятся в могиле под №2. Археологи утверждали, что личность царя была установлена при помощи анализа следов на скелете, свидетельствующих о полученных при жизни травмах.

Предыдущие исследования указывали на то, что останки Филиппа II — отца Александра Македонского — покоятся в могиле под №2. Археологи утверждали, что личность царя была установлена при помощи анализа следов на скелете, свидетельствующих о полученных при жизни травмах.

Однако теперь археологи заявляют, что на самом деле Филипп II похоронен в гробнице под №1. Находящийся там скелет принадлежит мужчине, чей рост составлял около 180 см, а примерный возраст в момент смерти — 45 лет. Ученые сообщают, что идентифицировать останки помогли специфичные травмы шеи и коленного сустава, о которых сообщают исторические источники. Кроме останков Филиппа II в могиле также был найден скелет 18-летней девушки — предположительно, жены царя — Клеопатры Македонской, а также останки младенца, которому на момент смерти было около 42 недель.

От Александра Македонского до Владимира Ленина: 10 мифов об исторических личностях

1. Александра Македонского отравили

Великий завоеватель эпохи Античности, македонский царь Александр III умер в 323 году до н. э. от болезни в походе, подчинив себе территории от Египта до Индии. Существует распространённое мнение о том, что его отравили.

э. от болезни в походе, подчинив себе территории от Египта до Индии. Существует распространённое мнение о том, что его отравили.

Одним из первых об этом написал римский историк Марк Юниан Юстин, утверждая, что Антипатр, полководец и близкий друг Македонского, дал ему чрезвычайно сильный яд.

Картина Генриха Семирадского «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу». Изображение: Национальный художественный музей Республики Беларусь / Wikimedia CommonsНо на самом деле точные причины гибели Александра Великого до сих пор неизвестны. Некоторые учёные считают, что его смерть связана с инфекционными или вирусными заболеваниями, например малярией или лихорадкой Западного Нила.

Другая версия гласит, что болезнь полководца была вызвана передозировкой белой чемерицей (Veratrum album), использовавшейся греками для изгнания злых духов с помощью рвоты.

Также исследователи напоминают, что в свои последние годы Македонский много пировал и выпивал, что тоже не могло не оказать влияния на его здоровье. Поэтому существует версия, что он умер от панкреатита.

Поэтому существует версия, что он умер от панкреатита.

В любом случае исследователи склонны относить смерть великого завоевателя к естественным причинам, а не к целенаправленному отравлению.

Узнайте больше 🏛🏺🗡

- 9 заблуждений о Древней Греции, с которыми пора попрощаться

2. Цезарь был гением многозадачности

Человека, способного выполнять одновременно несколько дел, часто сравнивают с Цезарем. Но утверждать, что тот действительно был супермногозадачным, сложно. Этот миф о Гае Юлии Цезаре особенно популярен в России, на Западе он встречается намного реже.

Так, в рассказах современников крайне мало сведений о многозадачности Цезаря. Светоний ничего не говорит об этом в биографии самого легендарного правителя. И только в жизнеописании сына Цезаря Августа он вскользь упоминает, что Гай Юлий во время гладиаторских боёв отвечал на письма и донесения — и это вызывало неодобрение у современников.

Плутарх пишет, что во время походов Цезарь верхом на коне диктовал письма двум и более писцам одновременно. Также Плутарх утверждает, что Цезарь, возможно, одним из первых придумал обмениваться записками и письмами, если дела не позволяли провести личную встречу — такой античный аналог СМС. Однако всё это не очень‑то похоже на сверхспособность выполнять несколько дел разом.

Больше всех о многозадочности Цезаря говорит Плиний Старший:

Плиний Старший

«Естественная история». Книга VII. Глава 25.

Как я узнал, он имел обыкновение, когда писал или читал, одновременно диктовать и слушать. В самом деле, он сразу диктовал своим писцам четыре письма о важнейших делах, а если он больше ничем другим не был занят, то семь.

Впрочем, того же Плиния часто критикуют за дилетантизм, легковерие и некритичность, так как он собрал в одном труде много разношёрстной информации из непроверенных источников. Также в текст могли проникнуть ошибки при последующей переписке — оригинальная рукопись не сохранилась.

Возможно, Цезарь просто хорошо умел переключаться между задачами или вовсе сам (или его последующие биографы) создал для себя образ всемогущего правителя.

Известно, что Наполеон, который во всём хотел догнать и превзойти римского политика, тоже мог диктовать до семи писем одновременно. Он использовал что‑то вроде техники «чертогов разума», открывая и закрывая в уме «ящики с делами». То есть Наполеон умел хорошо концентрироваться на одной задаче. Исследования доказывают, что такой подход наиболее эффективен.

Вероятно, подобным умением можно также объяснить продуктивность и успехи Цезаря. В любом случае все источники сходятся в том, что он обладал колоссальной энергией и работоспособностью, а также умело и быстро принимал решения.

3. Клеопатра была египтянкой

Со времён распада державы Александра Македонского Египтом правила эллинистическая (греческая) династия Птолемеев. Клеопатра VII была её представительницей. К тому моменту (середина I века до н. э.) Птолемеи правили Египтом уже около 250 лет, и всё это время династия старалась не смешиваться с местным населением: братья женились на сёстрах.

Своим восшествием на престол Клеопатра обязана своему очарованию. Она была очень образованной, знала несколько языков. Не обладая невероятной красотой, умела пленять людей общительностью и обаянием. Неудивительно, что перед её чарами не устояли Цезарь и Марк Антоний. Цезарь, помимо прочего, поддержал притязания молодой Клеопатры на египетский престол, разбив армию, верную её брату Птолемею. Светоний пишет, что Цезарь любил Клеопатру больше жены и многочисленных любовниц.

Читайте также ⚔

- 10 заблуждений о Древнем Египте, в которые стыдно верить образованным людям

4. Чингисхан миллионами казнил жителей взятых им городов

Миф о невероятной жестокости Чингисхана, ставшего великим ханом в 1206 году, встречается даже в реальных исторических источниках. Персидский историк XIII века Джузджани в своём произведении «Табакат‑и‑Насири» пишет, что при взятии Герата Чингисхан казнил 2,4 миллиона его жителей. Так же отзываются персидские историки о взятии монгольским правителем других городов Центральной (Средней) Азии, например Мерва.

Персидский историк XIII века Джузджани в своём произведении «Табакат‑и‑Насири» пишет, что при взятии Герата Чингисхан казнил 2,4 миллиона его жителей. Так же отзываются персидские историки о взятии монгольским правителем других городов Центральной (Средней) Азии, например Мерва.

Однако, скорее всего, персы, враждебно относившиеся к язычникам‑монголам, завысили эти числа. Американский антрополог Джек Уизерфорд считает, что общая численность населения среднеазиатских городов XIII века далеко не всегда составляла даже одну десятую приписываемых Чингисхану жертв. Он говорит, что почва в этом районе способна сохранять человеческие останки тысячелетиями, но никаких миллионов убитых найдено не было.

Однако нельзя не признать, что монгольское завоевание привело к упадку ремёсел и торговли, а следовательно, к экономическому простою в городах Средней Азии. Также воины Чингисхана свирепствовали и в других регионах — например, в Китае.

5. Фернан Магеллан стал первым человеком, совершившим кругосветное плавание

Великий португальский путешественник Фернан Магеллан был организатором и командующим первой известной кругосветной экспедиции. Она длилась почти четыре года (1519–1522 гг.), и из пяти судов, покинувших Испанию, назад вернулся только корабль «Виктория». Вот только Магеллана на нём не было.

Она длилась почти четыре года (1519–1522 гг.), и из пяти судов, покинувших Испанию, назад вернулся только корабль «Виктория». Вот только Магеллана на нём не было.

Но давайте по порядку. На рубеже XV–XVI веков Испания и Португалия активно исследовали морские пути. Особенно их интересовала дорога в Индию, товары из которой можно было очень дорого продавать в Европе.

Фернан Магеллан предложил экспедицию, в целом повторяющую путешествие Колумба. Магеллан также считал, что наиболее короткий путь в Индию лежит не в обход африканского континента, а через Атлантический океан, если следовать на запад.

Карта путешествия экспедиции Фернана Магеллана. Изображение: Mitrius / Wikimedia CommonsТогда многие образованные люди считали, что Земля намного меньше и бо́льшую её часть составляет суша. Эту ошибку допустил и Магеллан, решив, что быстро сможет обогнуть Америку и достичь Индии. Так, запасов путешественники взяли с расчётом только на два года. Магеллан не знал реальных размеров ни Америки, ни располагающегося за ней Тихого океана. И тем не менее экспедиция отправилась в путь.

И тем не менее экспедиция отправилась в путь.

Магеллан не собирался огибать весь земной шар, он хотел доплыть до Индии и вернуться тем же путём.

В пути Магеллана и его спутников ждало множество злоключений. Несколько раз в его флотилии случались мятежи. Уже у берегов Америки продовольствия стало не хватать, а во время долгого изнурительного плавания через Тихий океан к голоду добавилась цинга.

После перехода через океан раб Магеллана Энрике узнал родную речь в говоре аборигенов одного из островов Филиппин. Энрике родился на Суматре — одном из крупнейших островов Индонезии, соседствующей с Филиппинами, — и в качестве раба был увезён в Европу португальскими торговцами. Так что технически именно он стал первым человеком, обогнувшим земной шар.

На Филиппинах Магеллан попытался распространять католическую религию среди островитян. Ввязавшись в их племенную борьбу, он был убит 27 апреля 1521 года.

Современная копия корабля «Виктория». Фото: Juanmatassi / Wikimedia CommonsЗавершать экспедицию пришлось Хуану Себастьяну Элькано, бывшему капитану торгового судна, кормчему, а позднее командующему одним из кораблей флотилии Магеллана. Так что первыми европейцами, обогнувшими Землю, стали 17 человек на борту «Виктории» под предводительством Элькано.

Так что первыми европейцами, обогнувшими Землю, стали 17 человек на борту «Виктории» под предводительством Элькано.

6. Галилео Галилей сказал: «И всё-таки она вертится!»

Итальянский учёный рубежа XVI–XVII веков Галилео Галилей одним из первых использовал телескоп, чтобы доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Это привело его к столкновению с католической церковью, и перед лицом инквизиции Галилей был вынужден отречься от своих взглядов. Но непокорный астроном, покидая скамью подсудимых, произнёс: «И всё-таки она вертится!» (итал. E pur si muove или Eppur si muove). Так думают многие, но в реальности этому факту нет никаких доказательств.

Картина Бартоломе Эстебана Мурильо «Галилей в тюрьме». На её обороте было написано: «И все‑таки она вертится!» Изображение: J. J. Fahie / Wikimedia CommonsНи один источник времён суда над Галилеем по поводу его «еретического» труда «Диалог о двух главнейших системах мира» не упоминает об «И всё-таки она вертится!» Впервые это высказывание встречается только 124 года спустя после процесса — в хрестоматии «Итальянская библиотека» Джузеппе Баретти. Также надпись Eppur si muove была обнаружена на обратной стороне портрета Галилея, выполненного через 1–3 года после его смерти. Есть версия, что картина принадлежала генералу Оттавио Пикколомини. Возможно, именно он является автором афоризма.

Также надпись Eppur si muove была обнаружена на обратной стороне портрета Галилея, выполненного через 1–3 года после его смерти. Есть версия, что картина принадлежала генералу Оттавио Пикколомини. Возможно, именно он является автором афоризма.

7. Кардинал Ришелье был чудовищным злодеем и правил Францией вместо короля

Кардинал католической церкви, аристократ и первый министр Франции (1624–1642 годы) Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, многим известен по своему демоническому образу в романе Александра Дюма «Три мушкетёра». В книге и снятых по её мотивам фильмах высокопоставленный церковник предстаёт интриганом, правящим Францией вместо слабого и апатичного короля. Но на самом деле всё было не так.

Филипп де Шампань «Тройной портрет кардинала Ришелье». Изображение: Wikimedia CommonsСовременные исторические исследования рисуют совсем другой портрет кардинала — неуверенного в своём положении и боящегося потерять расположение короля Людовика XIII.

Реальный правитель Франции вовсе не был мямлей. Его отцу трон достался ценой немалых усилий, и Людовик решительно распространял свою власть на неподконтрольные территории — тогда продолжались религиозные войны, противостояние католиков и гугенотов. Хотя король Франции страдал от заикания, был слаб здоровьем и чаще всего пребывал в плохом настроении, никак нельзя назвать короля тенью своего первого министра.

Его отцу трон достался ценой немалых усилий, и Людовик решительно распространял свою власть на неподконтрольные территории — тогда продолжались религиозные войны, противостояние католиков и гугенотов. Хотя король Франции страдал от заикания, был слаб здоровьем и чаще всего пребывал в плохом настроении, никак нельзя назвать короля тенью своего первого министра.

При этом Ришелье действительно был искусным интриганом. Он противостоял противникам хитростью и раздавал высокие должности членам своей семьи. У него, совсем как в фильмах, была личная гвардия, полученная в обход закона о том, что обладать ей мог только монарх. Впрочем, нужно сказать, что король сам назначил Ришелье 100 конных гвардейцев для охраны после раскрытия заговора с целью убийства церковного владыки. Потом к ним добавили ещё 200 пеших мушкетёров. Впоследствии войско кардинала только росло — с одобрения короля. Так что столкнуться гвардейцы короля и первосвященника могли только в кино и книгах. Или, в крайнем случае, на незаконной дуэли.

Но даже обладая расположением короля, кардинал был вынужден лавировать между сильными группировками при королевском дворе. И надо отдать ему должное: ведь альтернативой интригам в то время было только прямое насилие.

Кровавая слава же закрепилась за Ришелье из‑за казни ряда вельмож. Кто‑то поплатился за участие в заговорах, а кто‑то — за убийство оппонента на дуэли. Так, Виктор Гюго, описывая казнь мятежного дворянина Анри де Сен‑Мара, упоминает, как его возлюбленная просит кардинала о помиловании, но Ришелье отвечает, что пощады не будет. На самом деле такое решение мог принять только король. Кардинал же, судя по всему, предпочитал отправлять противников в изгнание или в заточение в Бастилии.

8. Пётр I привёз картошку в Россию и заставлял крестьян её выращивать

Пётр I действительно любил всё диковинное и необычное и с удовольствием заказывал редкости из‑за границы. Например, одним из привезённых государем из‑за рубежа лакомств было маринованное манго. И считается, что именно Пётр отправил первый мешок картошки из Голландии в Россию.

И считается, что именно Пётр отправил первый мешок картошки из Голландии в Россию.

Но особого распространения картофель в России в те времена не получил. Крестьяне испытывали недоверие к заокеанскому продукту, и никто толком не знал, как правильно его растить и использовать. Причём так было не только в России: картошка долго не приживалась и во Франции. Врачи считали её ядовитой, парламент в 1630 году и вовсе запретил выращивать, а королева Мария Антуанетта использовала цветы картофеля как украшение для волос.

Настоящее распространение картофеля в России связано с правлением Екатерины II и началось в 1760–1770‑х годах, то есть через 40–50 лет после смерти первого российского императора. В 1765 году вышло Наставление Сената «О разведении земляных яблоков», а затем появились первые научные статьи о картофеле. Считалось, что популяризация этой культуры может помочь в борьбе с голодом во время неурожая зерновых.

К началу XIX века картофель уже широко распространился по стране, а к концу столетия российские крестьяне старались занять им все свободные земли. Так картошка стала продуктом, практически равноценным хлебу.

Так картошка стала продуктом, практически равноценным хлебу.

9. Екатерина II была невероятно развратной женщиной

Екатерина II не была первой женщиной на престоле ни в мире, ни в России. Однако её образ не только вызывал восхищение, но и порождал огромное число слухов и мифов. Одним из них стало представление о развратности и сексуальной ненасытности императрицы, доходящее до совсем неправдоподобных баек, будто она умерла во время полового акта с конём.

Фарфоровая статуэтка, изображающая Екатерину II на коне Бриллианте в мундире лейб‑гвардии Семёновского полка. Фото: shakko / Wikimedia CommonsДостоверно известно, что Екатерина II умерла от инсульта (апоплексического удара) в своей уборной — комнате, в которой императрица одевалась, — в возрасте 67 лет. Уже одного этого достаточно, чтобы в корне опровергнуть версию с конём.

Впрочем, фаворитов, с которыми императрицу связывали любовные отношения, действительно было немало. На протяжении 43 лет правления Екатерины их было от 12 до 15, а то и больше — сведения о некоторых недостоверны. Известно также о двух её внебрачных детях: дочери, умершей в младенчестве, и сыне Александре Бобринском.

На протяжении 43 лет правления Екатерины их было от 12 до 15, а то и больше — сведения о некоторых недостоверны. Известно также о двух её внебрачных детях: дочери, умершей в младенчестве, и сыне Александре Бобринском.

Но стоит сказать, что с первыми двумя своими любовниками (Салтыковым и Понятовским) Екатерина была вынуждена расстаться против воли, а, например, её роман с Григорием Орловым длился более 10 лет. При этом она всегда сама принимала политические решения, и в корне неверно говорить, что правили за императрицу её фавориты.

К тому же в нормах морали XVIII века наличие у императрицы фаворитов не считалось чем‑то недопустимым. Они были и у предшественниц Екатерины II — Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

10. Ленин был агентом немецкого генштаба

В июне 1917 года Владимиру Ленину и ряду других деятелей РСДРП(б) — Российской социал‑демократической рабочей партии (большевиков) — предъявили обвинение в шпионаже и диверсионной деятельности в пользу германского генштаба. Это произошло, когда Россия всё ещё воевала с Германией в Первой мировой войне.

Это произошло, когда Россия всё ещё воевала с Германией в Первой мировой войне.

Действительно, многие из большевиков вернулись в Россию из эмиграции совсем недавно (Ленин — в апреле 1917 года), проезжая через немецкую территорию. В качестве доказательств контрразведка предъявила показания прапорщика Дмитрия Ермоленко, вернувшегося из немецкого плена. Он рассказал, что в германском генштабе слышал фамилию Ленина как действующего немецкого агента.

Однако анализ документов показывает, что реальных доказательств в «деле большевиков» не было, а само оно — фальсификация.

Во‑первых, было бы нелепо выдавать имя такого ценного агента, как Ленин, Ермоленко, который сразу после возвращения попал в руки российской контрразведки. На это указывали ещё сами большевики.

«Вернуть Ленина Вильгельму» (кайзеру Вильгельму II). Плакат с антибольшевистсткой демонстрации в Петрограде. Фото: Wikimedia CommonsВо‑вторых, «немецкий след» не подтверждается никакими другими источниками. Так, историк Семён Ляндрес проанализировал перехваченные российской контрразведкой телеграммы РСДРП(б). Он пришёл к выводу, что никаких указаний на «немецкое золото» в них нет: например, там, где пишется о продаже карандашей, действительно имеются в виду карандаши, бывшие тогда в дефиците в России.

Так, историк Семён Ляндрес проанализировал перехваченные российской контрразведкой телеграммы РСДРП(б). Он пришёл к выводу, что никаких указаний на «немецкое золото» в них нет: например, там, где пишется о продаже карандашей, действительно имеются в виду карандаши, бывшие тогда в дефиците в России.

В‑третьих, даже та финансовая помощь, которая приходила российским революционерам из Германии, по сути была символической. И не факт, что она адресовалась большевикам. Так, изучение документов МИДа Германии показало, что из 382 миллионов марок, истраченных германским генштабом на агитацию и пропаганду, на российское направление ушло немногим более 10%. Другой вывод этого исследования состоял в том, что большая часть денег была получена большевиками после Октябрьской революции, но даже это не имеет под собой достаточных доказательств.

То, что Октябрьская революция была «разыграна» за немецкие марки, пытались доказать и с помощью поддельных документов. Так, в 1918 году журналист из США Эдгар Сиссон купил в Петрограде огромное количество документов о немецко‑большевистском заговоре. Американский дипломат Джордж Ф. Кеннан и российский историк Виталий Старцев доказали, что «владелец» документов, писатель Фердинанд Оссендовский, их и сочинил.

Американский дипломат Джордж Ф. Кеннан и российский историк Виталий Старцев доказали, что «владелец» документов, писатель Фердинанд Оссендовский, их и сочинил.

Читайте также 🧐⏳👑

- 10 исторических мифов, в которые мы до сих пор верим

- «Это Спарта!»: 9 мифов о спартанцах, которые опровергают историки

- 12 заблуждений о Средневековье, в которые все верят совершенно зря

Британника

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.

- Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Спросить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Страница не найдена

Приносим свои извинения! Этот контент недоступен. Посетите домашнюю страницу Britannica или воспользуйтесь полем поиска ниже.

Готово, установлено, действие!

6 маленьких королевств мира

Как COVID-19 преобразовал геномику и навсегда изменил методы борьбы со вспышками болезнейАлександр Не очень Великий: история глазами персов0130

Александр Македонский изображается как легендарный завоеватель и военачальник в написанных под влиянием греков западных книгах по истории, но его наследие выглядит совсем иначе с персидской точки зрения.

Любому посетителю впечатляющих руин Персеполя — места церемониальной столицы древнеперсидской империи Ахеменидов — сообщат три факта: он был построен Дарием Великим, украшен его сыном Ксерксом и разрушен тот мужчина , Александр.

Этот человек, Александр, будет Александр Великий , воспетый в западной культуре как завоеватель Персидской империи и один из величайших военных гениев истории.

Действительно, читая некоторые западные книги по истории, можно простить мысль, что персы существовали для того, чтобы их завоевал Александр.

Более пытливый ум может обнаружить, что персы уже дважды терпели поражение от греков во время двух злополучных вторжений в Грецию Дария Великого в 49 г.0 г. до н.э., а затем его сын Ксеркс в 480 г. до н.э., за что нападение Александра было оправданным возмездием.

Image caption,Александр Македонский разрушил древний город Персеполь

Но с точки зрения персов Александр далеко не «Великий».

Он сравнял с землей Персеполь после ночной пьянки по наущению греческой куртизанки, якобы в отместку за сожжение Акрополя персидским правителем Ксерксом.

Персы также осуждают его за повсеместное разрушение культурных и религиозных объектов по всей империи, которое он, как считается, поощрял.

Были атакованы и уничтожены эмблемы зороастризма — древней религии иранцев. В частности, для зороастрийских жрецов — волхвов — разрушение их храмов было не чем иным, как бедствием.

Влияние греческого языка и культуры помогло создать на Западе представление о том, что вторжение Александра было первым из многих западных крестовых походов, принесших цивилизацию и культуру на варварский Восток.

Но на самом деле Персидскую империю стоило завоевать не потому, что она нуждалась в цивилизации, а потому, что это была величайшая империя, которую когда-либо видел мир, простиравшаяся от Средней Азии до Ливии.

Персия была чрезвычайно богатым призом.

Посмотрите внимательно, и вы найдете множество свидетельств того, что греки восхищались Персидской империей и правившими ею императорами.

Подобно варварам, завоевавшим Рим, Александр пришел в восторг от того, что он нашел, настолько, что он стремился принять персидскую мантию Царя царей.

А греческое восхищение персами восходит к гораздо более раннему периоду.

Ксенофонт, афинский полководец и писатель, написал гимн Киру Великому — «Киропедию», восхваляя правителя, показавшего, что управление людьми на огромной территории может быть достигнуто благодаря характеру и силе личности:

«Кир смог проникнуть в эту обширную страну одним ужасом своей личности, что жители были ниц перед ним…, — писал Ксенофонт, — и все же он мог в то же время вдохновить их всех таким

«Таким образом, он соединил в себе такой обширный комплекс национальностей, что человеческая выносливость потребовала бы выносливости, чтобы просто пересечь его». свою империю в любом направлении».0130

Более поздние персидские императоры Дарий и Ксеркс вторглись в Грецию и оба в конечном итоге потерпели поражение. Но, что примечательно, к персидскому двору стекались греки.

Наиболее известным был Фемистокл, сражавшийся против вторгшейся армии Дария при Марафоне и руководивший победой афинян над Ксерксом при Саламине.

Вступив в противоречие с афинской политикой, он бежал в Персидскую империю и, в конце концов, нашел работу при персидском дворе и стал губернатором провинции, где и прожил остаток своей жизни.

Со временем персы обнаружили, что могут достичь своих целей в Греции, натравливая греческие города-государства друг на друга, а во время Пелопоннесской войны персидские деньги финансировали победу Спарты над Афинами.

Image caption,Ахеменидские солдаты, изображенные на настенной гравюре в Персеполе собеседники таковы, что, когда он решил сделать свою роковую заявку на трон, он смог легко завербовать около 10 000 греческих наемников.

К несчастью для него, он погиб при попытке.

Солдат, историк и философ Ксенофонт был среди завербованных, и он был полон похвалы князю, о котором он сказал: «Из всех персов, живших после Кира Великого, он был больше всего подобен царю и больше всех достоин империя».

Есть замечательный рассказ Лисандра, спартанского полководца, которому довелось посетить Кира Младшего в столице провинции в Сардисе.

Лисандр рассказывает, как Кир обходился с ним любезно и особенно хотел показать ему свой обнесенный стеной сад — paradeisos , происхождение нашего слова рай — где Лисандр поздравил князя с прекрасным оформлением.

Когда он добавил, что должен поблагодарить раба, который сделал работу и разложил планы, Сайрус улыбнулся и указал, что он разложил проект и даже посадил несколько деревьев.

Увидев реакцию спартанца, он добавил: «Клянусь вам Митрой, что, если позволяло мое здоровье, я никогда не ел, не пропотев предварительно, предприняв какую-либо деятельность, относящуюся либо к военному искусству, либо к земледелию, либо к растягиваю себя каким-то другим способом».

Удивленный Лисандр аплодировал Киру и сказал: «Ты заслужил свое счастье, Кир, оно у тебя есть, потому что ты хороший человек».

Александр был бы знаком с такими историями. Персидская империя была не столько завоеванием, сколько достижением.

Хотя персы характеризуют Александра как разрушителя, безрассудного и несколько беспечного юношу, факты говорят о том, что он сохранил здоровое уважение к самим персам.

Александр сожалел о разрушениях, причиненных его вторжением. Наткнувшись на разграбленную гробницу Кира Великого в Пасаргаде, немного севернее Персеполя, он очень огорчился тем, что нашел, и немедленно приказал произвести ремонт.

Если бы он дожил до своих 32 лет, он, возможно, отреставрировал бы и отремонтировал гораздо больше. Со временем персы должны были прийти к соглашению со своим македонским завоевателем, вобрав его, как и других завоевателей после него, в ткань национальной истории.

Таким образом, в великом иранском национальном эпосе «Шахнаме», написанном в 10 веке нашей эры, Александр уже не полностью иностранный принц, а рожденный от персидского отца.

Это миф, но тот, который, возможно, выдает больше правды, чем хотелось бы показать внешнему виду истории.