Акмеизм в русской литературе и поэзии серебряного века, что такое, особенности, принципы, определения

Первые десятилетия прошлого столетия называют серебряным веком русской поэзии неслучайно: именно в это время на литературном небосклоне появилось большое число звездных стихотворцев и прозаиков. Среди множества творческих направлений, таких как футуризм, имажинизм, символизм, наиболее выделяется акмеизм.

Содержание

Акмеизм в поэзии «Серебряного века»

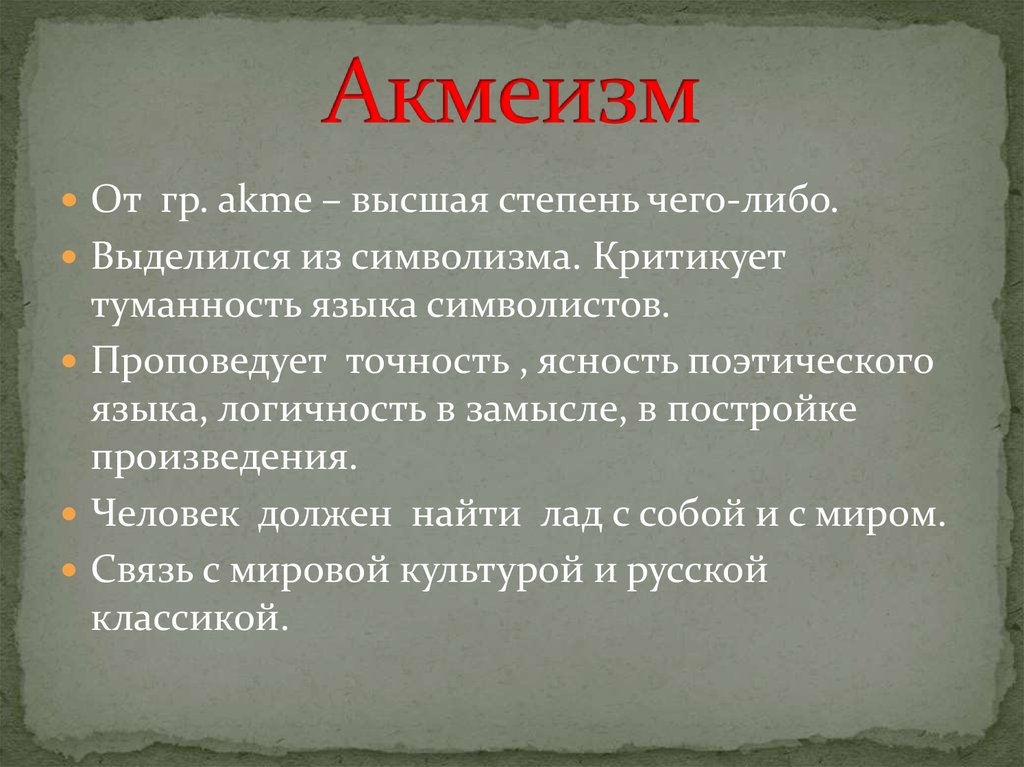

Суть понятия, как и многие литературоведческие термины, данное слово имеет греческие корни. Перевод звучит так: цветущая ветвь, острый конец.

Акмеизм – это модернистское течение, выделившееся в десятые годы двадцатого века из символизма и отличающееся от исходного направления ясностью художественных образов, простотой и понятностью языка.

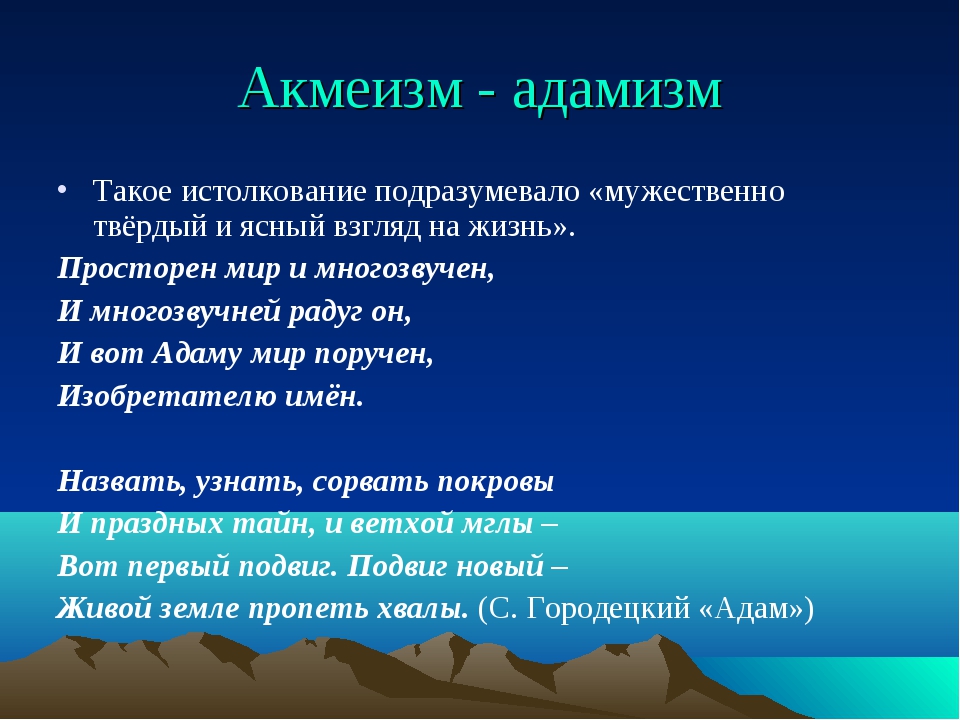

Второе название: адамизм – по имени первого мужчины на Земле. Оба наименования использовались в качестве синонимов, но основным был первый термин. И в том, и в другом слове заложено преклонение перед расцветом, высшей степенью первозданности.

Художественная концепция акмеизма

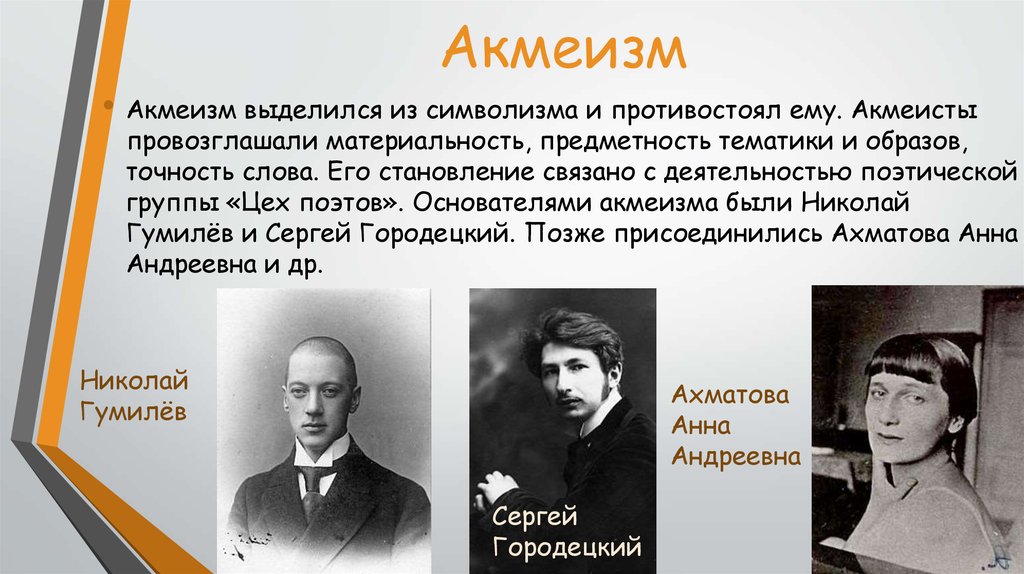

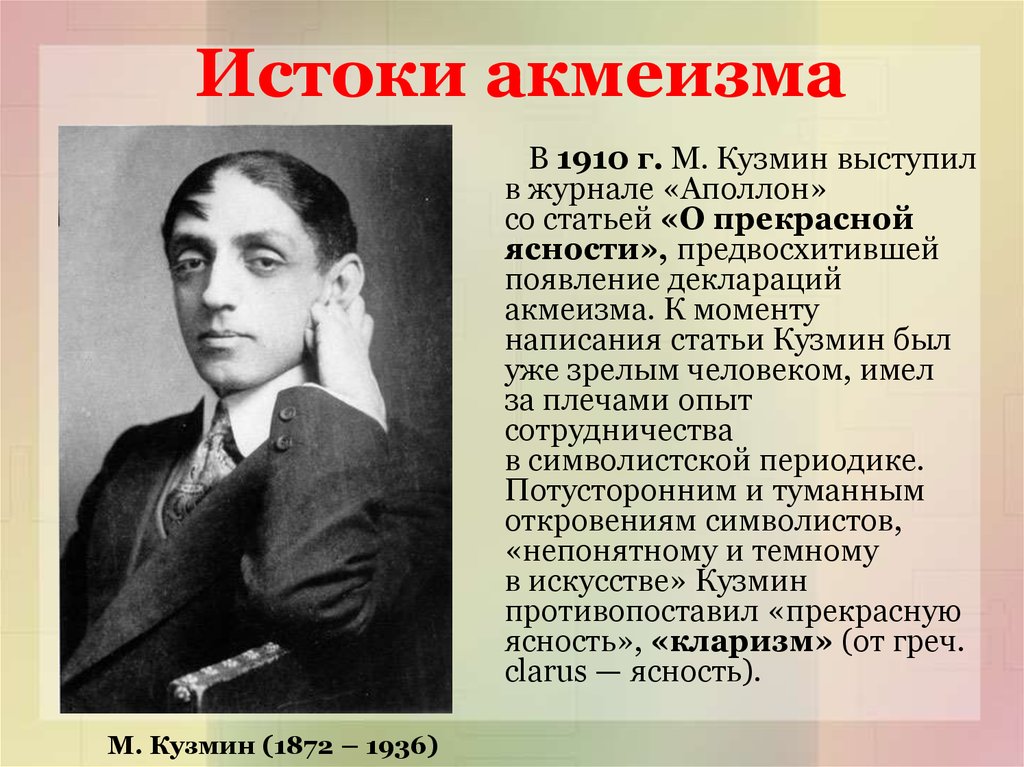

Теория акмеизма была написана знаменитым поэтом и ученым Н. Гумилевым. Он подробно изложил ее в статье о положительных и отрицательных признаках наследия символизма, увидевшей свет в 1913 году, то есть тогда, когда практика нового направления уже существовала.

Манифест акмеизма был воспринят членами кружка как руководство к действию, так как документ полностью соответствовал их взглядам. Автор концепции подчеркнул приоритет действительности: важно то, что есть сейчас, без выдумок и ассоциаций.

Представители акмеизма, по мнению теоретика, должны видеть реальность без отнесенности к времени, истории. Талантливый исследователь мечтал, чтобы созданное им литературное течение стало ведущим в художественном пространстве. Под акмеизмом он понимал обращение стихотворцев к миру простых предметов, обычных вещей, понятных и ясных для всех людей, а не только для избранных.

Принципы акмеизма

В сравнении с избыточно развернутыми положениями символизма принципы акмеизма сформулированы четко, кратко, но лаконично:

- обязательность употребления слов в прямом значении;

- отрицательное отношение к идеализации в описаниях предметов;

- воспевание естественности в проявлении чувств и эмоций;

- особое внимание к нюансам;

- минимум тропов и фигур;

- преобладание простых синтаксических конструкций;

- уважительное отношение к мировой культуре;

- гармонизация взаимоотношений человека и природы;

- натуралистичность.

История возникновения и развития акмеизма

Направление акмеизм берет начало в русском символизме. Это своеобразная демонстрация поэтами, ранее поддерживающими условные знаки в творчестве, своего несогласия с крайностями подобной лирики. Молодые поэты, совсем недавно ярые приверженцы учения В. Брюсова, отличавшегося идеализацией, мистицизмом, надуманностью тем и персонажей, захотели быть понятыми читателями.

Они создали собственный кружок, занялись разработкой самобытной теории и стали издавать журнал «Гиперборей», даже название которого говорит о многом: ветер, отодвигающий тучи на пути к солнцу. В периодике мастера слова печатали свои стихи. Поэтический цех не был закрытым сообществом, на заседания могли приходить и другие стихотворцы, имеющие иную точку зрения на теорию, не совпадающую с мнением кружковцев.

Акмеизм в литературе существовал только несколько лет, так как поэты, проповедующие данное направление, были слишком талантливы, чтобы сдерживать свое творчество какими-либо рамками и рутинными обязанностями.

Например, Анна Ахматова писала подобные стихотворения только в период своего раннего творчества. То же самое можно сказать и об Осипе Мандельштаме, поздние произведения которого коренным образом отличались от литературных примеров, созданных им в начале двадцатого века.

Основные представители акмеизма

В литературе серебряного века данное направление представлено замечательными поэтами и теоретиками. В их число входили следующие талантливые стихотворцы:

- Николай Гумилев,

- Анна Ахматова,

- Осип Мандельштам,

- Георгий Иванов,

- Михаил Зенкевич,

- Михаил Лозинский,

- Владимир Нарбут,

- Сергей Городецкий и другие.

Анна Ахматова

На мобильном телефоне слайдер лучше смотреть в горизонтальном положении.

Все литераторы внесли бесценный вклад в развитие теории, языка и оставили после себя богатое творческое наследие. Сами же поэты считали для себя примером классика И. Анненского, также начинавшего свое творчество в среде символистов, но самостоятельно пришедшего к осознанию верного пути в литературе.

Анненского, также начинавшего свое творчество в среде символистов, но самостоятельно пришедшего к осознанию верного пути в литературе.

Основные черты акмеизма

Читая русскую поэзию, каждый любитель стихотворных текстов без труда может определить, что перед ним произведение, относящееся именно к этому литературному течению, если знает основные черты акмеизма:

- точность образов;

- ясность изложения;

- детальное описание предметов;

- понятность, близость темы и идеи;

- реалистичность описываемых событий;

- строгость композиции;

- сюжетность.

Таким образом, несмотря на непродолжительность существования в период серебряного века акмеизма, его значение для дальнейшего развития русской литературы трудно переоценить.

Стихотворения Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама являются образцами истинной поэзии. Последователи их творчества стали относиться к слову бережно, вдумываясь в его главный смысл. Их стремление донести до читателей идею с помощью правильно выбранных рифм и стихотворных размеров, уникального построения произведений сыграло решающую роль для становления литературного творчества двадцатого столетия.

Акмеизм в литературе, смена эфемерных образов реальностью.

Для знатока литературы начала 20 века термин «акмеизм» скажет о многом, в памяти всплывут известные имена: Ахматова, Гумилёв, Мендельштам. Однако для человека не посвящённого, это литературное течение (от греч. акме -расцвет, высшая точка), вышедшее из символизма и официально сформировавшееся в 1912 году позволит открыть для себя новое направление в литературе. Акмеизм отрицал многие понятия символизма: чрезмерного пристрастия к «сверхреальному», сложной метафоричности образов, многогранности художественных объектов, поклонение мистике, размытости образов. Стремящиеся к достижению исключительной точности описываемого образа, их поэзия «земная», с реалистическим взглядом на вещи .Отличие от символизма прежде всего выражалось в стилистике.

Но как появилось это течение? Акмеисты- группа одарённых но абсолютно разных поэтов, их объединяла личная дружба и общность воззрений на проблемы литературы, а так же понимание того, что с началом нового века понятие символизма устарело. И даже название союза «Цех поэтов», несло ощущение нового веяния в литературе. Инициативная группа была создана в 1911 году. Возглавили её Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. Участниками стали начинающие поэты: Анна Ахматова, В.Гиппиус, О. Мендельштам. Цех поэтов успел издать 4 альманаха, с 1921 по 1923 год, под символическим названием «Дракон».Официально о создании нового направления было объявлено в феврале 1912 года, в первом выпуске «Аполлона» была опубликована статья Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм», где он писал:»Новое направление идёт на смену устаревшему символизму и какое бы название оно не носило, акмеизм ли, или адамизм (беспристрастный вгляд на жизнь, со всеми её разочарованиями и преимуществами), оно требует полного понимания субъектно-объектных отношений и большего баланса сил, чем в символизме.»

И даже название союза «Цех поэтов», несло ощущение нового веяния в литературе. Инициативная группа была создана в 1911 году. Возглавили её Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. Участниками стали начинающие поэты: Анна Ахматова, В.Гиппиус, О. Мендельштам. Цех поэтов успел издать 4 альманаха, с 1921 по 1923 год, под символическим названием «Дракон».Официально о создании нового направления было объявлено в феврале 1912 года, в первом выпуске «Аполлона» была опубликована статья Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм», где он писал:»Новое направление идёт на смену устаревшему символизму и какое бы название оно не носило, акмеизм ли, или адамизм (беспристрастный вгляд на жизнь, со всеми её разочарованиями и преимуществами), оно требует полного понимания субъектно-объектных отношений и большего баланса сил, чем в символизме.»

Символизм, по сути, был неразрывно связан с акмеизмом, что признавали идеологи нового направления подчеркивая, что в своих идеях отталкиваются от символизма.

В тексте «Наследия символизма и акмеизма» Гумилёв, отметив, что «символизм был достойным родителем», заявлял, что «теперь это направление прошло финальный круг развития и висит над пропастью». Николай Гумилёв пришёл к следующему выводу: «Быть последователем литературного акмеизма труднее, чем быть символистом, как труднее возвести храм, нежели башню. Главный принцип нового направления- Идти наперекор, по пути наибольшего сопротивления. Мы отказываемся жертвовать символу иные методы воздействия и ищем абсолютную сбалансированность.»

Рассуждая о философской составляющей отношения Вселенной и человеческого разума, Гумилёв просил «постоянно помнить о непознанном», в то же время «не оскорбляя своих мыслей о нём какими либо догадками». Символисты пытались понять тайный смысл бытия. Гумилёв же признавал самоценность «мудрой и ясной» реальности. Таким образом, в теории акмеисты остались приверженцами философского идеализма. Как писал Сергей Городецкий: «мир бесповоротно принят акмеизмом, со всего его красотой и неприязнью «. Несмотря на принятие проявлений действительности и попытках описать их в литературных произведениях, самым главным критерием осталось внимание к слову , к красоте стиха.

Несмотря на принятие проявлений действительности и попытках описать их в литературных произведениях, самым главным критерием осталось внимание к слову , к красоте стиха.

Современник Гумилёва, В.М. Жирмунский писал: » Напевность лирических строк, более не является основой художественного строения слов. Отныне это уготовано чёткости и реалистичности графических образов; поэзия настроений и домыслов сменилась мастерством точно вымеренных слов…и мне представляется наиболее вероятным сближение этого молодого направления уже не с музыкальной лирикой, а с искусством французского классицизма 18 века. Эмоционально нищим, всегда рассудочно отдающим себе отчёт, но графически с невообразимо богатым разнообразием и утончённостью зрительских эмоций, красок и форм. «

Несмотря на общие тенденции, у каждого талантливого автора была своя манера написания незабвенных строк: так в стихах Гумилёва акмеизм проявляется в стремлении познания новых миров, нестандартных образов и необычных сюжетов. Поэзия А. Ахматовой не тяготеет к экзотическим сюжетам, но своеобразный способ изложения Ахматовой, как поэта акмеиста, поражает умением показать » одухотворенную предметность». Благодаря поразительной точности описания материального мира Ахматова преподносит все его духовные составляющие. Поэзия Ахматовой могла передать «всю невообразимую сложность и психологическое разнообразие русского романа 19 века» (И.Мендельштам)

Поэзия А. Ахматовой не тяготеет к экзотическим сюжетам, но своеобразный способ изложения Ахматовой, как поэта акмеиста, поражает умением показать » одухотворенную предметность». Благодаря поразительной точности описания материального мира Ахматова преподносит все его духовные составляющие. Поэзия Ахматовой могла передать «всю невообразимую сложность и психологическое разнообразие русского романа 19 века» (И.Мендельштам)

Кратко и ёмко можно охарактеризовать акмеизм выражением из любимого стихотворения Гумилёва «Искусство»,автор Теофиль Готье: «Жизнь- вот основа всех искусств, за неё можно простить всё что угодно. Меньше тщеславия и празднословия, надуманных суждений, нужна только реальность и ничего более».

Не взирая на множество заявлений, акмеизм так и остался непризнанным как отдельное и независимое направление в литературе. В качестве основной заслуги выделяют тот факт, что он смог объединить одаренных поэтов той эпохи. И хотя в будущем все они, включая основателя школы Н. Гумилёв «переросли» акмеизм, создав на его основе свои уникальные стили. Именно акмеизм дал их таланту вектор развития. И уже за это акмеизм достоин того, чтобы занять почётное место в русской литературе начала 20 века.

Гумилёв «переросли» акмеизм, создав на его основе свои уникальные стили. Именно акмеизм дал их таланту вектор развития. И уже за это акмеизм достоин того, чтобы занять почётное место в русской литературе начала 20 века.

Добавить комментарий

Проект MUSE — Гольдберг, Стюарт.Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма (рецензия)

- Кэтрин Ходжсон

- Славянское и восточноевропейское обозрение

- Ассоциация современных гуманитарных исследований

- Том 92, номер 3, июль 2014 г.

- стр. 522-523

- Артикул

- Посмотреть цитату

- Дополнительная информация

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

SEER, 92, 3, ИЮЛЬ 2014 522 Реализм впервые был описан Робертом Расселом в статье, опубликованной в этом журнале 19 июля.82. Последняя глава Дралюка существенно расширяет аргументацию, изложенную Расселом тридцатью годами ранее, за что последний мог бы быть признан более явно; редкая оплошность в этой действительно увлекательной, исчерпывающе исследованной книге.

Гольдбергу превосходно удается показать, как Мандельштаму удалось «отстраниться от символизма, чтобы создать эстетическое напряжение, необходимое для действенного и ощутимого нового возвращения» (стр. 4). Читатели знакомятся с широкой хронологической последовательностью «преодоления и освоения символистского наследия» Мандельштама (с. 6), которая простирается от его самых ранних работ в различных изданиях его сборника «Камень» через поэмы «Тристия» до закончиться обсуждением его критической прозы в XIX в.20 с. Временные рамки исследования Гольдберга определяются переоценкой Мандельштамом своего отношения к символизму около 1912 года, датой его «обращения» в акмеизм и его реакцией на смерть Блока. Как убедительно показывает Гольдберг, отношение Мандельштама к Блоку и русскому символизму развивалось по сложной траектории. Например, в четвертой главе Гольдберг интригующе описывает решение Мандельштама представить несколько своих стихотворений во втором издании «Камень» в виде контрастных пар, которые показывают колебания поэта между полюсами символизма и акмеизма.

Гольдбергу превосходно удается показать, как Мандельштаму удалось «отстраниться от символизма, чтобы создать эстетическое напряжение, необходимое для действенного и ощутимого нового возвращения» (стр. 4). Читатели знакомятся с широкой хронологической последовательностью «преодоления и освоения символистского наследия» Мандельштама (с. 6), которая простирается от его самых ранних работ в различных изданиях его сборника «Камень» через поэмы «Тристия» до закончиться обсуждением его критической прозы в XIX в.20 с. Временные рамки исследования Гольдберга определяются переоценкой Мандельштамом своего отношения к символизму около 1912 года, датой его «обращения» в акмеизм и его реакцией на смерть Блока. Как убедительно показывает Гольдберг, отношение Мандельштама к Блоку и русскому символизму развивалось по сложной траектории. Например, в четвертой главе Гольдберг интригующе описывает решение Мандельштама представить несколько своих стихотворений во втором издании «Камень» в виде контрастных пар, которые показывают колебания поэта между полюсами символизма и акмеизма.

Он доходчиво читает стихи Мандельштама, например, «Пусть в думной комнате, где клохия серой ваты», которая терпеливо раскрывается как «добродушный штурм» (с. 9).8) о лирическом герое-символисте Блока и о «В Петербурге моя соидемия снова», утверждая на основании изменений черновиков, что «ты» последней строки может быть идентифицирован как сам Блок, чей этос оспаривается как неравные временам. Из рассказа Гольдберга ясно, что Мандельштам был далек от простого отрицания Блока или несогласия с ним, но включал как полемику с видением Блока, так и…

Он доходчиво читает стихи Мандельштама, например, «Пусть в думной комнате, где клохия серой ваты», которая терпеливо раскрывается как «добродушный штурм» (с. 9).8) о лирическом герое-символисте Блока и о «В Петербурге моя соидемия снова», утверждая на основании изменений черновиков, что «ты» последней строки может быть идентифицирован как сам Блок, чей этос оспаривается как неравные временам. Из рассказа Гольдберга ясно, что Мандельштам был далек от простого отрицания Блока или несогласия с ним, но включал как полемику с видением Блока, так и…наш сайт. Без файлов cookie ваш опыт может быть небезупречным.

Русские поэты-модернисты – учебный план Беннингтонского колледжа, весна 2022 г.

Майкл Думанис

Период между 1890-ми и 1920-ми годами был известен как Серебряный век русской поэзии, время изобретений и инноваций на фоне революций, войн, социальных потрясений и возможного образования Советского Союза. Репрессивный авторитарный режим Советского Союза стремился искоренить художественные эксперименты и личное самовыражение, которые не служили пропаганде социалистического реализма. 30-х годов большинство этих жизненно важных, оригинальных голосов были заглушены. Этот курс предоставит обзор бурного политического и исторического контекста, поскольку он подробно рассматривает авангардные движения, которые развивались в течение этих десятилетий русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм и ОБЭРИУ), уделяя особое внимание творчеству Анны Ахматова, Александр Блок, Сергей Есенин, Даниил Хармс, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Александр Введенский. Мы прочитаем все стихотворения в английском переводе (иногда несколько переводов) и рассмотрим особенности перевода стихов с русского на английский. Мы также рассмотрим авангардные направления русского изобразительного искусства, которые развивались в это же время. Дополнительно посмотрим и обсудим «19» Дзиги Вертова.29 немого документального фильма «Человек с киноаппаратом» и прочитать пьесу Маяковского «Клоп ». Каждый студент будет отвечать за одну презентацию, одну подробную аннотацию стихотворения и одно более длинное эссе.

30-х годов большинство этих жизненно важных, оригинальных голосов были заглушены. Этот курс предоставит обзор бурного политического и исторического контекста, поскольку он подробно рассматривает авангардные движения, которые развивались в течение этих десятилетий русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм и ОБЭРИУ), уделяя особое внимание творчеству Анны Ахматова, Александр Блок, Сергей Есенин, Даниил Хармс, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Александр Введенский. Мы прочитаем все стихотворения в английском переводе (иногда несколько переводов) и рассмотрим особенности перевода стихов с русского на английский. Мы также рассмотрим авангардные направления русского изобразительного искусства, которые развивались в это же время. Дополнительно посмотрим и обсудим «19» Дзиги Вертова.29 немого документального фильма «Человек с киноаппаратом» и прочитать пьесу Маяковского «Клоп ». Каждый студент будет отвечать за одну презентацию, одну подробную аннотацию стихотворения и одно более длинное эссе.

Результаты обучения:

Каждый учащийся:

1) познакомится с русской поэзией начала 20-го века и поймет определенные эстетические школы и направления от символизма до футуризма и социалистического реализма

2) изучить политические и социальные последствия распада Российской империи и возникновения СССР

3) исследовать отдельных писателей и концепции и разработать презентацию их исследования

4) развивать свои навыки внимательного чтения и навыки критического письма

5) рассмотреть трудности перевода и сравнить несколько переводов одного и того же текста

Метод проведения: полностью лично

Предварительные требования: все студенты, заинтересованные в этом курсе, должны представить заявление о заинтересованности и краткий образец критического письма (3 -4 страницы — может быть выдержкой из более длинного материала), представленного через эту форму до 12 ноября.