АБСОЛЮТИЗМ • Большая российская энциклопедия

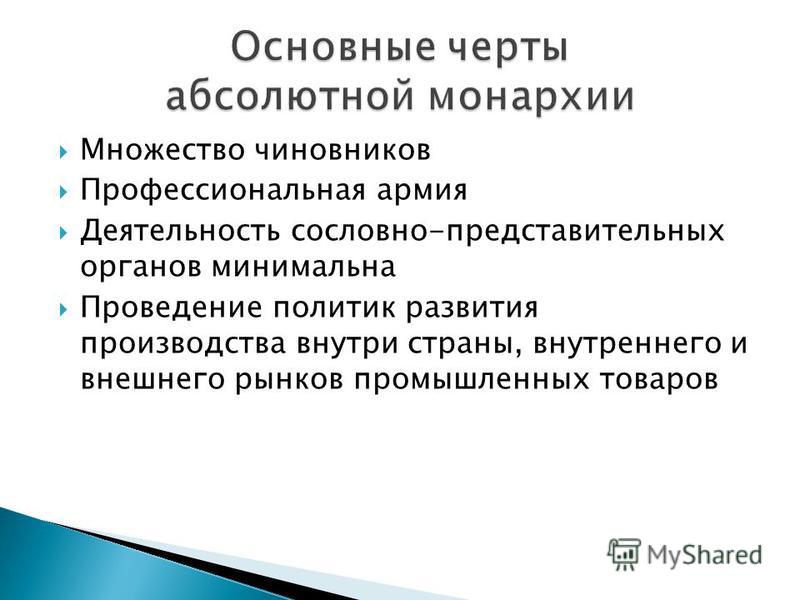

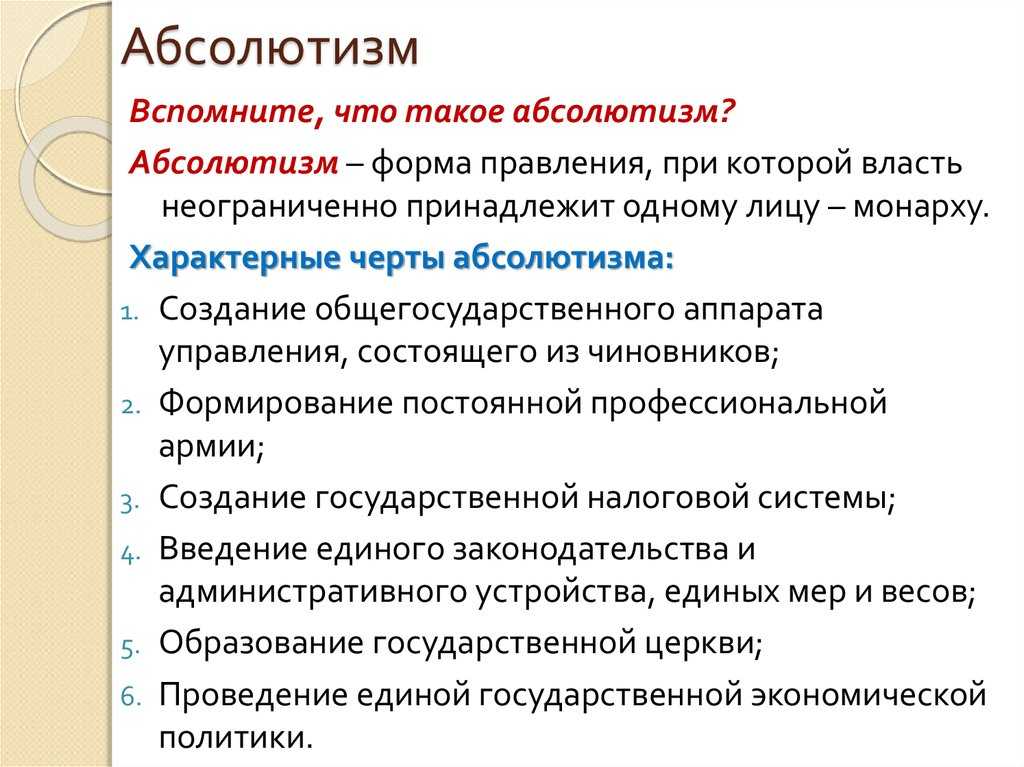

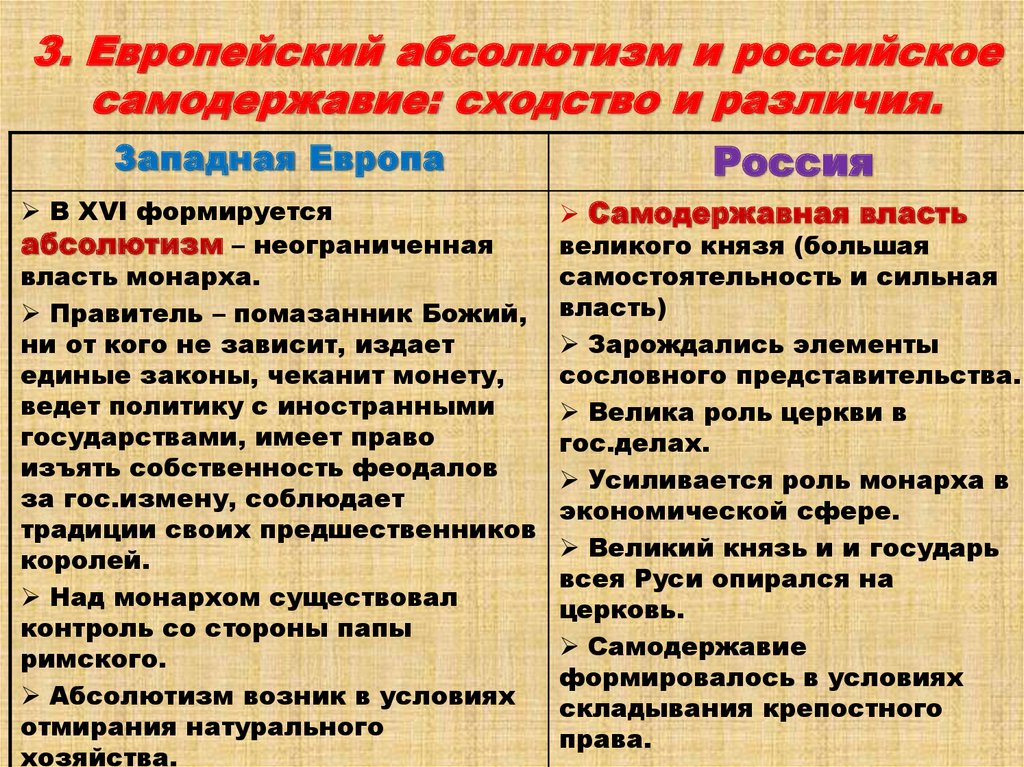

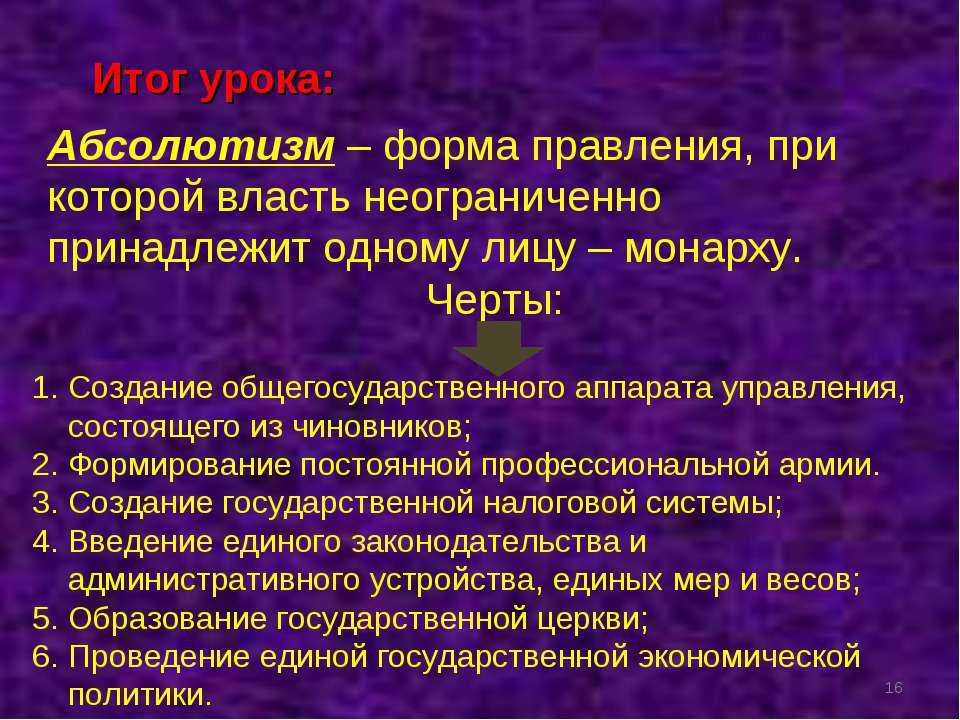

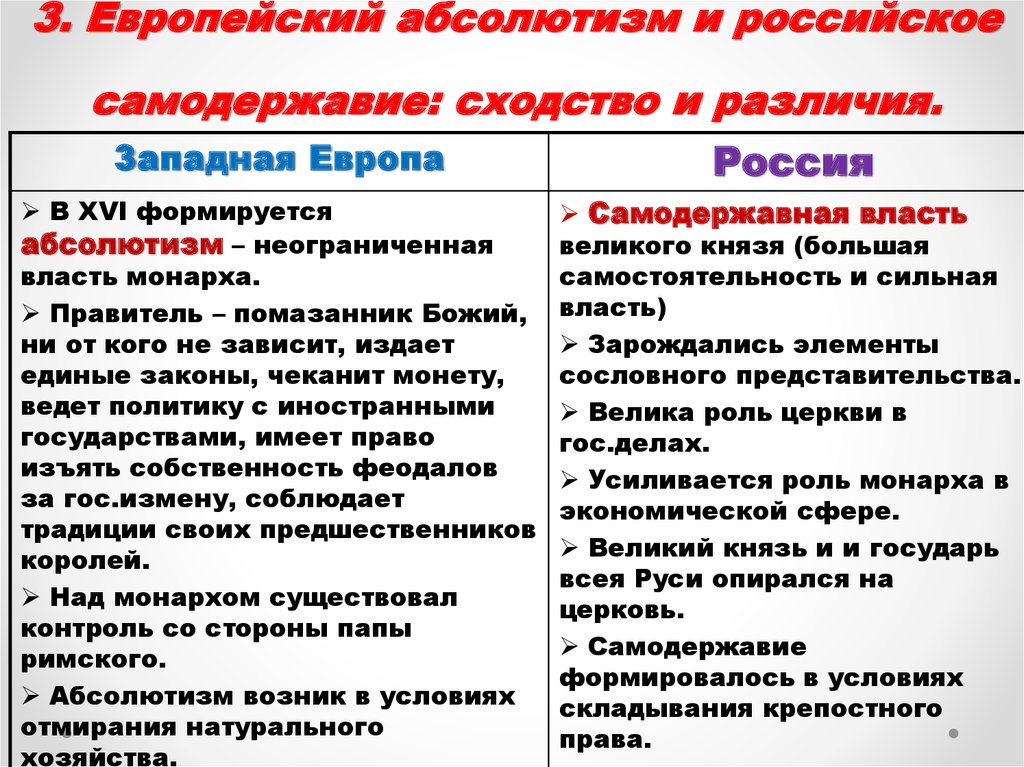

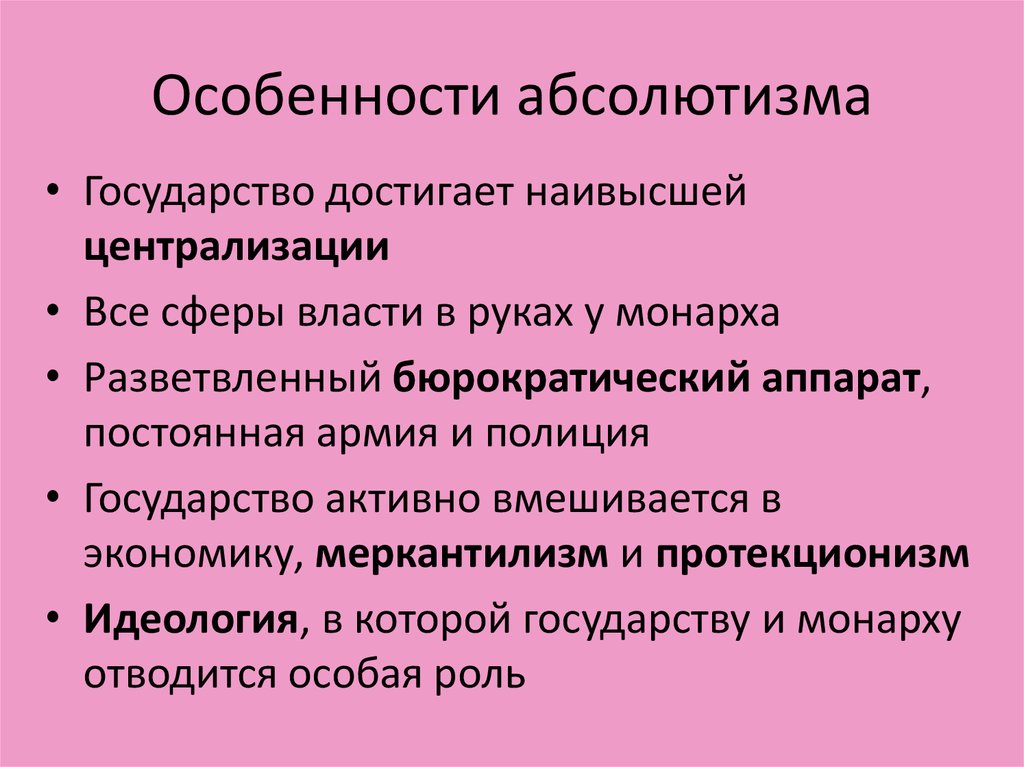

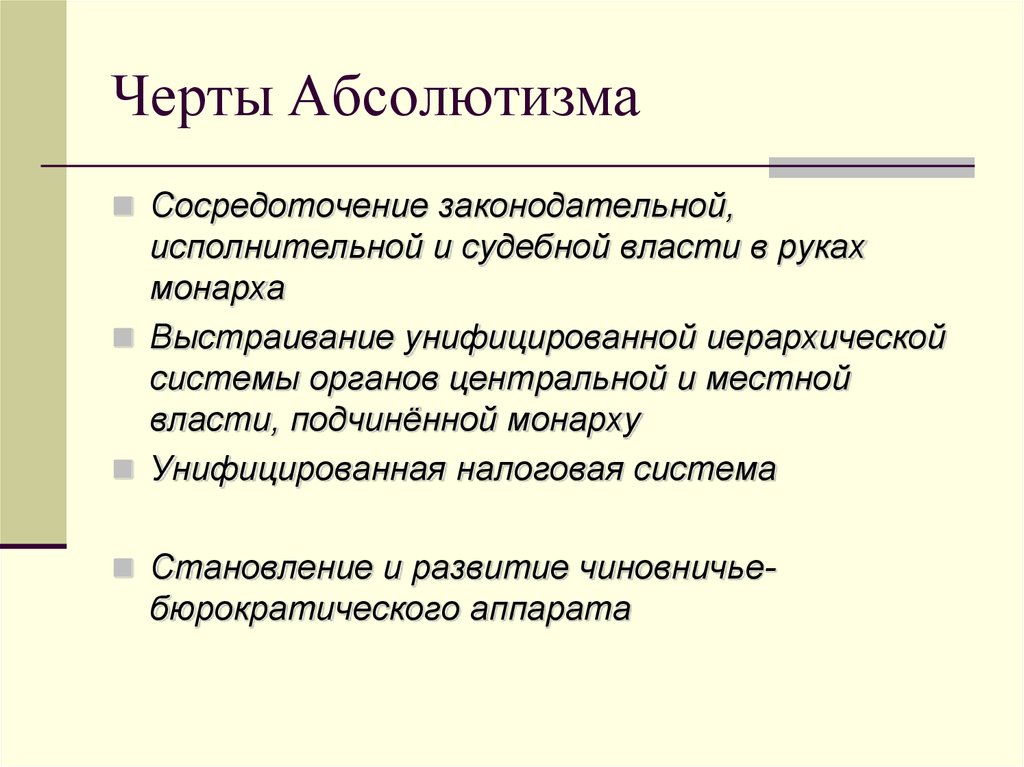

АБСОЛЮТИ́ЗМ (от лат. аbsolutus – безусловный, неограниченный), гос. строй в странах Зап. Европы на позднем этапе доиндустриальной эпохи, характеризующийся отказом от сословно-представительных учреждений и предельной концентрацией власти в руках монарха. Наряду с понятием А. в лит-ре бытует первичное по отношению к нему понятие «абсолютная монархия», употребляемое в широком (ничем не ограниченная власть государя), а также в узком, строго научном, смысле, совпадающем с понятием А.

Абсолютизм как историческое понятие

Термин «А.» получил распространение с сер. 19 в., однако то, что этот строй представлял собой целостное явление, включавшее не только институты власти, но в значит. степени и социальные отношения, осознавалось уже накануне Великой франц. революции. Тогда суть этого явления выражало понятие «старый порядок» (Ancien régime). В 18 в. получили распространение также термины «деспотизм» и «феодальный порядок» – приблизит. синонимы «старого порядка». Понятие А. сложилось для обозначения уходящего в прошлое строя и для борьбы с ним, затянувшейся на весь 19 в. В нём была заложена идея историч. развития – от угнетения и невежества к свободе и просвещению, от самовластья к конституц. строю. Благодаря А. де Токвилю («Старый порядок и революция», 1856) А. стал рассматриваться также и в социологич. контексте не только как централизация власти, но и как способ нивелирования сословных (социальных) различий.

В 18 в. получили распространение также термины «деспотизм» и «феодальный порядок» – приблизит. синонимы «старого порядка». Понятие А. сложилось для обозначения уходящего в прошлое строя и для борьбы с ним, затянувшейся на весь 19 в. В нём была заложена идея историч. развития – от угнетения и невежества к свободе и просвещению, от самовластья к конституц. строю. Благодаря А. де Токвилю («Старый порядок и революция», 1856) А. стал рассматриваться также и в социологич. контексте не только как централизация власти, но и как способ нивелирования сословных (социальных) различий.

Генезис и формирование политических теорий абсолютизма

Понятие абсолютной монархии как формы организации власти гораздо древнее, чем понятие А. как эпохи европ. истории. Оно восходит к рим. праву, к формуле юриста 2 в. Ульпиана: princeps legibus solutus (или absolutus) est (государь не связан законами). Оно употреблялось в средние века и широко распространилось в 16 в., став фактически самоназванием абсолютистских режимов. Фоном для развития теорий абсолютной монархии в 15–17 вв. было формирование понятия государства. В антич. и ср.-век. политич. мысли господствовала восходившая к Аристотелю синкретич. модель: социальный, политич., этич., правовой и религ. уровни организации общества не вполне различались. На учение Аристотеля об идеальном государстве опирались концепции «раздельного суверенитета» (Ф. де Комин, К. Сейссель и др.), объединявшие некоторые черты монархии, аристократии и демократии при приоритете сильной королевской власти, противополагаемой тирании. В 15–16 вв. в связи с освобождением политики от религии и морали развивается и понятие государства (особую роль сыграл трактат Н. Макиавелли «Государь», 1532).

Оно употреблялось в средние века и широко распространилось в 16 в., став фактически самоназванием абсолютистских режимов. Фоном для развития теорий абсолютной монархии в 15–17 вв. было формирование понятия государства. В антич. и ср.-век. политич. мысли господствовала восходившая к Аристотелю синкретич. модель: социальный, политич., этич., правовой и религ. уровни организации общества не вполне различались. На учение Аристотеля об идеальном государстве опирались концепции «раздельного суверенитета» (Ф. де Комин, К. Сейссель и др.), объединявшие некоторые черты монархии, аристократии и демократии при приоритете сильной королевской власти, противополагаемой тирании. В 15–16 вв. в связи с освобождением политики от религии и морали развивается и понятие государства (особую роль сыграл трактат Н. Макиавелли «Государь», 1532). К кон. 16 в. слово «государство» (stato, état, state, Staat) начинает обозначать не сословие или «положение» короля, но некоторую абстрактную сущность, воплощение публичной власти.

К кон. 16 в. слово «государство» (stato, état, state, Staat) начинает обозначать не сословие или «положение» короля, но некоторую абстрактную сущность, воплощение публичной власти.

Важнейший этап в развитии представлений о государстве – создание франц. юристом Ж. Боденом теории нераздельности суверенитета («Шесть книг о республике», 1576), т. е. высшей гос. власти, которая целиком принадлежит монарху, при этом предполагалось, что абсолютная монархия совместима с правами и свободами подданных и не может посягать на их собственность. Абсолютная монархия противопоставлялась вост. деспотиям, где государь произвольно распоряжается жизнью и имуществом подданных. Даже самые последовательные приверженцы её, не исключая кардинала Ришельё, считали, что нарушать права подданных правитель имеет право только в крайних случаях, во имя спасения государства (теория «гос. интереса»). Т. о., А. практически развивался как система чрезвычайного управления, связанного прежде всего с войнами, вызывавшими потребность в увеличении налогов. В то же время в А. отражался и характерный для эпохи образ мысли: люди 16–17 вв. воспринимали вселенную как иерархию идеальных сущностей, в которой король и привилегированные слои образовывали континуум, а человеческая воля была ограничена рамками богоустановленного порядка. В идеологии А. наряду с рационалистич. политич. теориями большое место занимала идея Божественного происхождения власти.

интереса»). Т. о., А. практически развивался как система чрезвычайного управления, связанного прежде всего с войнами, вызывавшими потребность в увеличении налогов. В то же время в А. отражался и характерный для эпохи образ мысли: люди 16–17 вв. воспринимали вселенную как иерархию идеальных сущностей, в которой король и привилегированные слои образовывали континуум, а человеческая воля была ограничена рамками богоустановленного порядка. В идеологии А. наряду с рационалистич. политич. теориями большое место занимала идея Божественного происхождения власти.

Оппозиционные абсолютизму политические теории

Теориям абсолютной монархии противостояли идеи тираноборчества и обществ. договора. В эпоху Реформации 16–17 вв. политич. конфликты часто принимали религ. форму. Верность истинной религии (наряду с правом собственности) противники А. , прежде всего в протестантских кругах, считали основой обществ. договора, нарушение которого королём даёт подданным право на восстание. А. не устраивал и «ультрамонтанскую оппозицию»: мысль о том, что король получает власть не непосредственно от Бога, а из рук народа, руководимого мудрыми пастырями,– важнейший тезис кардинала Р. Беллармина. Трагич. опыт гражд. войн породил представление о том, что верность религии вторична по отношению к обществ. порядку. Отсюда – идея абсолютного индивида (т. е. индивида, взятого до вхождения в социальные группы, в т. ч. и в церковь) как основы общества. Решающий вклад в её разработку внёс англ. философ Т. Гоббс («Левиафан», 1651). По Гоббсу, абсолютные индивиды пребывают в состоянии «войны всех против всех». Подавленные страхом смерти, они решают передать абсолютную власть государству. Гоббс дал наиболее радикальное обоснование А.

, прежде всего в протестантских кругах, считали основой обществ. договора, нарушение которого королём даёт подданным право на восстание. А. не устраивал и «ультрамонтанскую оппозицию»: мысль о том, что король получает власть не непосредственно от Бога, а из рук народа, руководимого мудрыми пастырями,– важнейший тезис кардинала Р. Беллармина. Трагич. опыт гражд. войн породил представление о том, что верность религии вторична по отношению к обществ. порядку. Отсюда – идея абсолютного индивида (т. е. индивида, взятого до вхождения в социальные группы, в т. ч. и в церковь) как основы общества. Решающий вклад в её разработку внёс англ. философ Т. Гоббс («Левиафан», 1651). По Гоббсу, абсолютные индивиды пребывают в состоянии «войны всех против всех». Подавленные страхом смерти, они решают передать абсолютную власть государству. Гоббс дал наиболее радикальное обоснование А. , но вместе с тем заложил фундамент либерализма как политич. и экономич. теории. Идея абсолютного индивида разрушала образ вселенной как иерархии идеальных сущностей, а вместе с ним и интеллектуальные основы А. В кон. 17 в. англ. философ Дж. Локк использовал идеи Гоббса уже для обоснования конституц. строя.

, но вместе с тем заложил фундамент либерализма как политич. и экономич. теории. Идея абсолютного индивида разрушала образ вселенной как иерархии идеальных сущностей, а вместе с ним и интеллектуальные основы А. В кон. 17 в. англ. философ Дж. Локк использовал идеи Гоббса уже для обоснования конституц. строя.

Абсолютизм как государственный строй

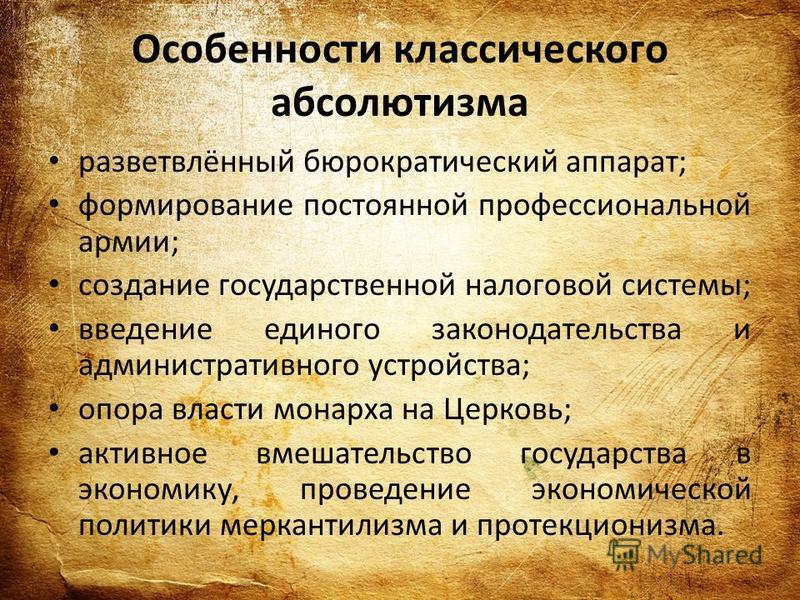

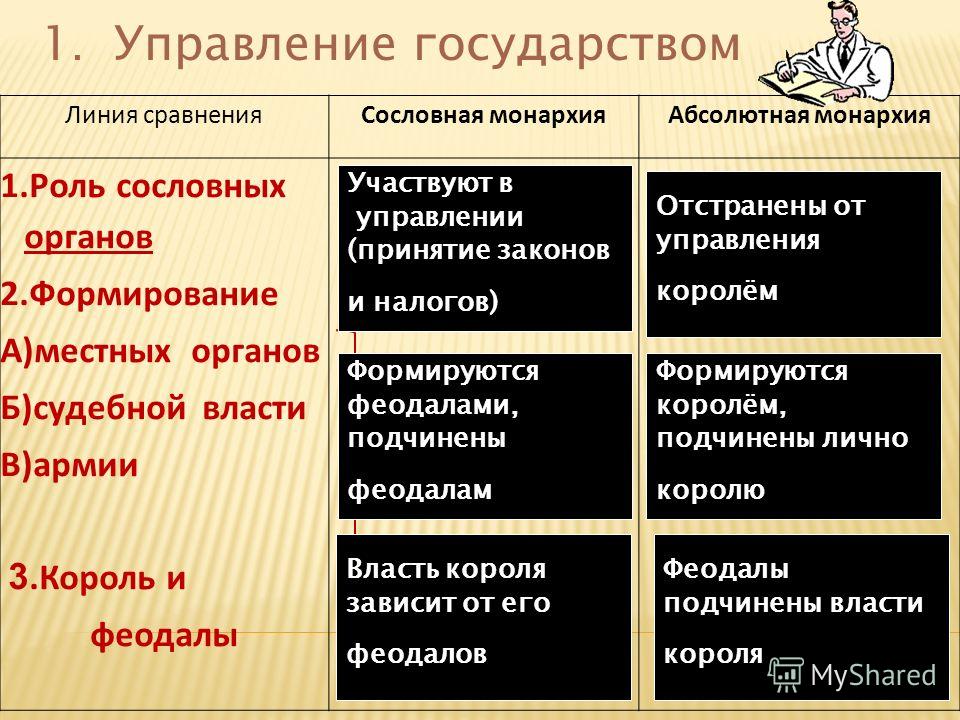

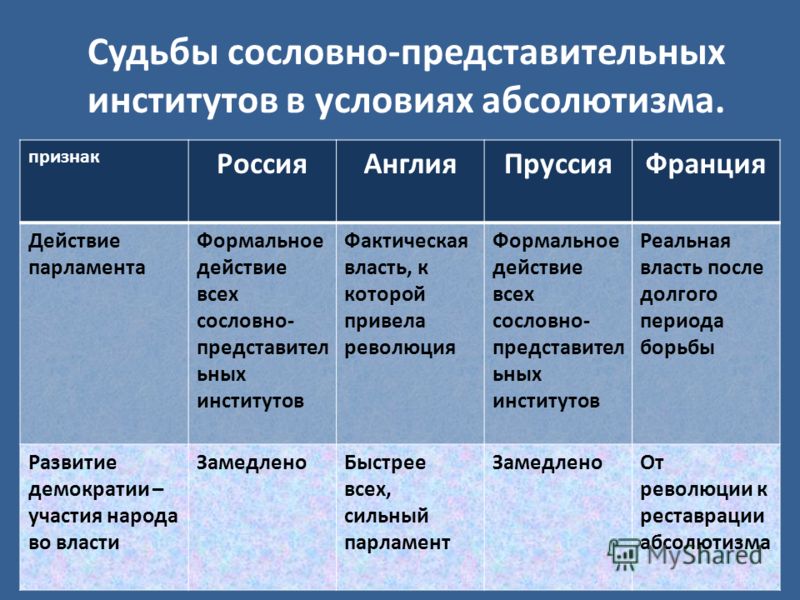

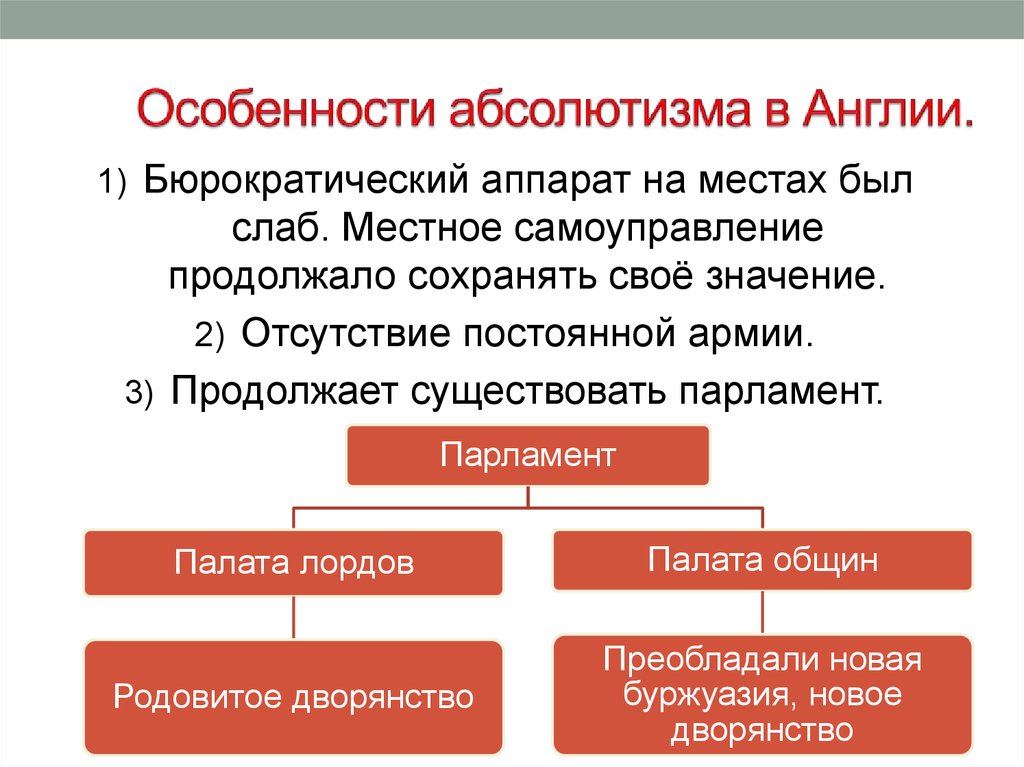

Абсолютные монархии пришли на смену сословно-представит. монархиям. В 13–14 вв. в Европе сложилась система органов сословного представительства (парламент в Англии, генеральные и провинц. штаты во Франции, кортесы в Испании, рейхстаги и ландтаги в Германии). Эта система позволяла королевской власти получать поддержку знати, церкви и городов в проведении политики, на которую не хватало её собств. сил. Принципом сословной монархии была формула: что касается всех, должно быть одобрено всеми (quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari). Резкое усиление королевской власти начинается во 2-й пол. 15 – нач. 16 вв., прежде всего в Испании, Франции и Англии. В Италии и Германии, где нац. государства сформировались только в 19 в., тенденция к усилению гос. власти реализовалась преим. в отд. княжествах («региональный абсолютизм»). Своеобразные абсолютные монархии сложились также в Скандинавии (с сохранением некоторых сословно-представит. институтов) и в Вост. Европе (с неразвитостью сословных прав и крепостничеством). Развитие А. состояло в формировании гос. аппарата, росте налогов и становлении постоянной наёмной армии при одновременном упадке ср.-век. сословий. В Англии, однако, постоянная армия почти не получила развития, а парламент сохранил контроль над налогами. В то же время укреплению абсолютистских тенденций в этой стране способствовало присвоение монархом функций главы своей церкви.

Резкое усиление королевской власти начинается во 2-й пол. 15 – нач. 16 вв., прежде всего в Испании, Франции и Англии. В Италии и Германии, где нац. государства сформировались только в 19 в., тенденция к усилению гос. власти реализовалась преим. в отд. княжествах («региональный абсолютизм»). Своеобразные абсолютные монархии сложились также в Скандинавии (с сохранением некоторых сословно-представит. институтов) и в Вост. Европе (с неразвитостью сословных прав и крепостничеством). Развитие А. состояло в формировании гос. аппарата, росте налогов и становлении постоянной наёмной армии при одновременном упадке ср.-век. сословий. В Англии, однако, постоянная армия почти не получила развития, а парламент сохранил контроль над налогами. В то же время укреплению абсолютистских тенденций в этой стране способствовало присвоение монархом функций главы своей церкви.

Причины возникновения абсолютизма. Абсолютизм и общество

В сов. историографии возникновение А. объяснялось классовой борьбой крестьянства и дворянства (Б. Ф. Поршнев) или дворянства и буржуазии (С. Д. Сказкин). Сейчас историки всё больше предпочитают видеть в А. результат социальных и культурных трансформаций эпохи генезиса капитализма, не сводимых к единой формуле. Так, развитие торговли рождало потребность в протекционистской политике, находившей своё обоснование в идеях меркантилизма, а рост гор. экономики – в перераспределении доходов от неё в пользу знати. И то и другое, а также огромные расходы на войны, вызывавшие усиленное налогообложение, – всё это требовало сильной гос. власти. Дворянство стало больше зависеть от королевской службы, распад социального единства гор. общины побуждал новые гор. элиты к сближению со знатью и к отказу от гор. вольностей в пользу монархии, а возникновение нац. государств ставило церковь под контроль монархии. А., рождённый из распада ср.-век. сословий, до конца оставался дворянским государством, частично модернизированным, но связанным с архаичным для 18 в. «обществом привилегий».

вольностей в пользу монархии, а возникновение нац. государств ставило церковь под контроль монархии. А., рождённый из распада ср.-век. сословий, до конца оставался дворянским государством, частично модернизированным, но связанным с архаичным для 18 в. «обществом привилегий».

Абсолютизм и культура

Абсолютные монархи поощряли развитие культуры и науки и одновременно стремились к контролю над ними. К эпохе А. восходит гос. институционализация культуры и науки (создание королевских академий, науч. обществ). Культурная политика была важным средством укрепления королевской власти и «одомашнивания» дворянства, которое «дисциплинировалось» благодаря придворному этикету. Совместно с церковью А. добивался усиления контроля над массой населения, подавляя традиц. нар. культуру и прививая народу элементы культуры образованных элит. Между развитием А. и складыванием совр. типа личности, рационально контролирующей собств. поведение, а также совр. пенитенциарной системы, существовала несомненная связь. А. участвовал в формировании менталитета и ценностных ориентаций человека Нового времени (представление о долге и ответственности перед государством и др.).

Между развитием А. и складыванием совр. типа личности, рационально контролирующей собств. поведение, а также совр. пенитенциарной системы, существовала несомненная связь. А. участвовал в формировании менталитета и ценностных ориентаций человека Нового времени (представление о долге и ответственности перед государством и др.).

Кризис абсолютизма. Просвещённый абсолютизм

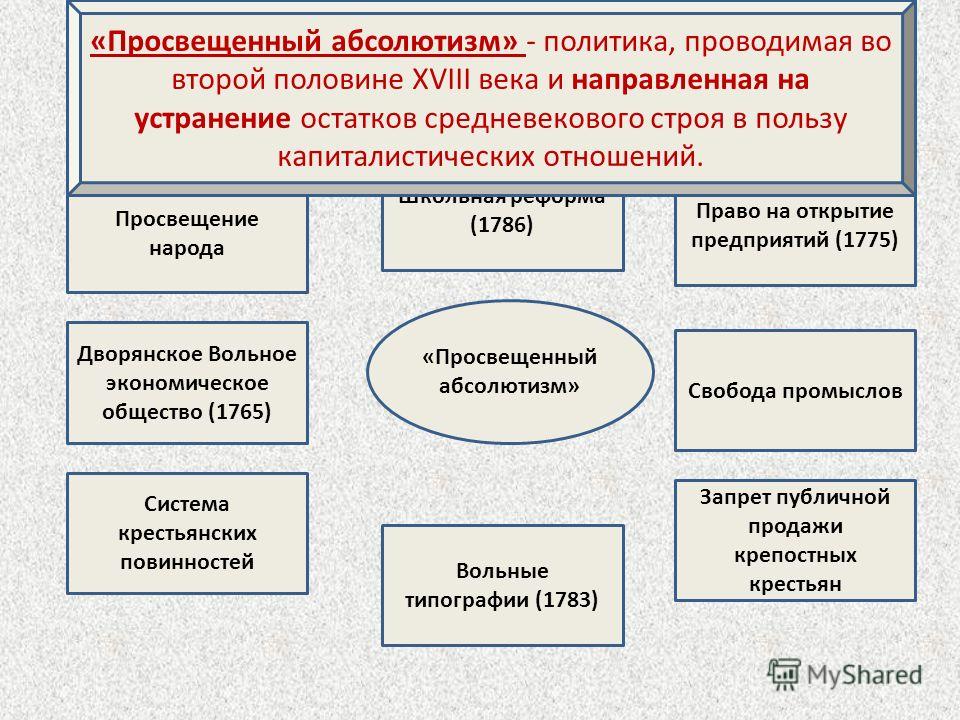

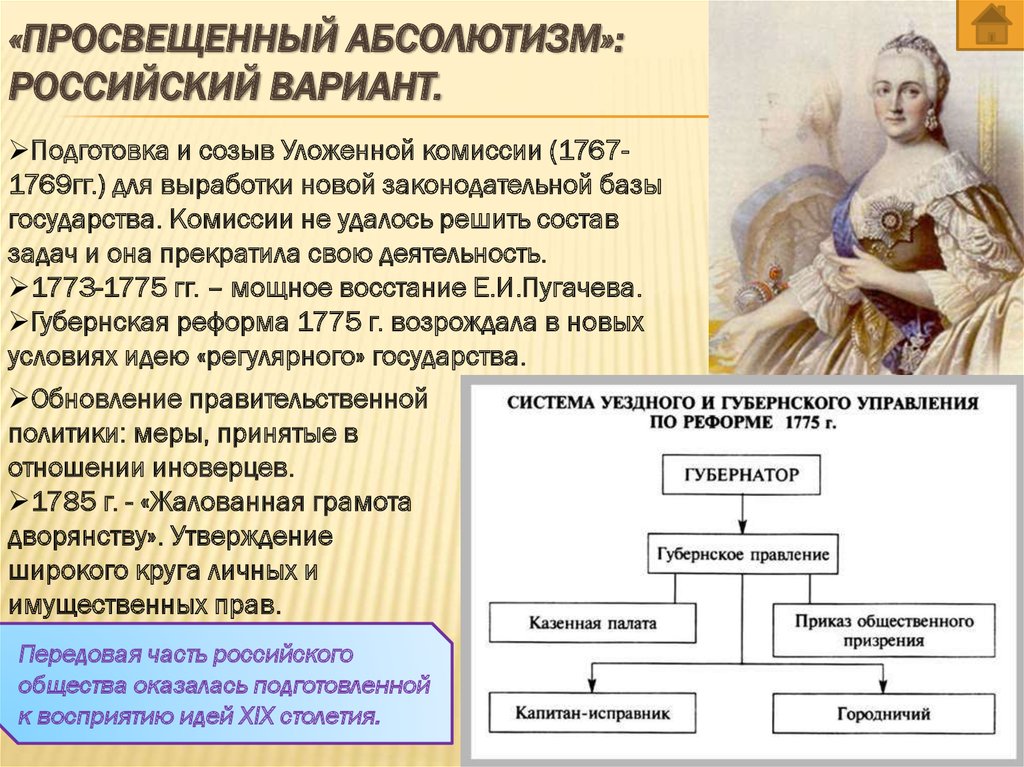

Хотя во 2-й пол. 17 в. А. продолжал укреплять свои позиции в ряде европ. стран (Скандинавские государства, Бранденбург-Пруссия), с сер. 17 в. появились первые признаки его кризиса. Наиболее заметным его симптомом стала Англ. революция, а в 18 в. он стал очевиден почти повсеместно. Абсолютные монархи попытались приспособиться к развитию экономики и светской культуры с помощью политики т. н. просвещённого абсолютизма – заигрывания с «философами», отмены наиболее экономически вредных привилегий (реформы Тюрго во Франции в 1774–76), а иногда отмены крепостного права (Иосифом II Габсбургом в Богемии, а затем и в др. провинциях Австрии). Эта политика дала лишь кратковременный эффект. Буржуазные революции и конституц. реформы кон. 18–19 вв. привели к смене А. конституц. монархиями и бурж. республиками.

провинциях Австрии). Эта политика дала лишь кратковременный эффект. Буржуазные революции и конституц. реформы кон. 18–19 вв. привели к смене А. конституц. монархиями и бурж. республиками.

О форме власти в России, родственной европ. А., см. Самодержавие.

Определение и характеристика абсолютной монархии, абсолютизм в истории и современности

Преобладающее число современных государств когда-то подчинялось одному человеку, признанному воплощением божественной власти на земле, то есть было монархиями.

Монархии, наделявшие своего правителя безграничной или абсолютной властью, во многом способствовали историческому прогрессу. Они преодолевали феодальную раздробленность, вводили единые законы, создавали сильное централизованное государство с развитой экономикой, торговлей и промышленностью, тем самым формируя нацию.

Содержание

- 1 Определение и сопутствующие понятия

- 2 Признаки абсолютизма

- 3 Абсолютизм в истории

- 4 Современные абсолютные монархии

Определение и сопутствующие понятия

Абсолютизм – это разновидность монархического режима, при котором вся власть в стране, включая законодательную, исполнительную, судебную, военную и в некоторых случаях религиозную, принадлежит одному лицу – монарху. Поэтому этот режим также называют абсолютной монархией.

Поэтому этот режим также называют абсолютной монархией.

Абсолютную монархию следует отличать от авторитарной и автократической форм правления.

Автократия – форма отношения к власти, основанная на ничем не ограниченных полномочиях правителя. Тогда как абсолютизм часто имеет ряд скрытых ограничений со стороны наследственной аристократии и др.

Примером автократии могут служить деспотические монархии Древнего Востока.

Авторитаризм – система управления государством, при которой власть, сконцентрированная в руках одного человека или управляющего органа, в определенной степени ограничена. В отличие от монархического режима, при авторитаризме правитель не определяется по наследственному принципу, а провозглашает себя сам.

Любая революция ведет за собой авторитаризм.

Признаки абсолютизма

К основным чертам, характеризующим абсолютную монархию, относят:

Абсолютизм в истории

Через абсолютизм прошли в своем развитии все европейские государства. В каждом из них он имел свои особенности.

В каждом из них он имел свои особенности.

Так наиболее ярко абсолютная монархия проявила себя во Франции XVII века.

В Англии расцвет абсолютизма произошел при Елизавете I (XVI век), хотя он и значительно отличался от классического определения: королева делила власть с парламентом, отсутствовала постоянная армия.

В Германии, в силу ее территориальной раздробленности, абсолютизм развивался не как единая для всей страны система, а в рамках отдельных княжеств.

В целом, пик абсолютной монархии в Западной Европе пришелся на XVII—XVIII вв. Россия же отставала от нее почти на два века. Абсолютизм в России просуществовал в форме самодержавия, главной отличительной чертой которого стала слабость национальной буржуазии.

Современные абсолютные монархии

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько государств с абсолютной монархией, среди них: Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия – в Азии, Ватикан – в Европе.

Примечательно, что монархия в Ватикане не только абсолютная, но и теократическая, то есть им правит духовное лицо — Папа Римский. Абсолютизм в Саудовской Аравии и Брунее тоже характеризуется подобной ситуацией.

Абсолютизм в Саудовской Аравии и Брунее тоже характеризуется подобной ситуацией.

Отдельное место занимает княжество Андорра со своим особым режимом правления. Там уже более 700 лет государство возглавляют два лица (князя), одним из которых по традиции является правитель Франции. Таким образом, Андорра совмещает в себе феодальные и капиталистические черты.

Глава 8: Абсолютизм – Западная цивилизация: Краткая история

«Абсолютизм» — это концепция политической власти, созданная историками для описания смены правительств крупнейших монархий Европы в период раннего Нового времени. Другими словами, хотя монархи семнадцатого и восемнадцатого столетий определенно знали, что они делают нечто иное, чем их предшественники, они не использовали сам термин «абсолютизм». Центральная идея абсолютизма заключалась в том, что король или королева, во-первых, обладали (теоретически) абсолютной политической властью в королевстве, а во-вторых, что каждое действие монарха должно быть направлено во имя сохранения и гарантии прав и привилегий его или ее подданных, иногда даже включая крестьян.

Абсолютизм противопоставлялся формам монархии средневековья и эпохи Возрождения, в которых король был просто первым среди равных, обладая формальной феодальной властью над своей элитной знатью, но часто просто равный или даже ниже их с точки зрения реальной власти. и власть. Как показано в случае с французскими религиозными войнами, часто существовало множество небольших государств и территорий, которые иногда соперничали по силе с более крупными, и даже дворяне, входившие в состав данного королевства, имели право собирать и содержать свои собственные армии за пределами страны. прямой контроль монарха.

Ситуация изменилась с начала семнадцатого века, прежде всего во Франции. Возникла более сильная централизованная форма монархии, в которой монарх обладал гораздо большей властью, чем даже самый могущественный дворянин. Королевская бюрократия была усилена, часто за счет принятия решений и влияния знати, поскольку неблагородные чиновники назначались на должности реальной власти в правительстве. Армии росли, а вместе с ними и налогообложение для их содержания становилось больше как по объему, так и по методам сбора. Короче говоря, к центральному правительству монарха перетекало больше реальной власти и денег, чем когда-либо прежде, что способствовало расширению военной и колониальной власти в тот же период, а также ослепительному культурному показу этой власти на примере французов». король-солнце», Людовик XIV.

Армии росли, а вместе с ними и налогообложение для их содержания становилось больше как по объему, так и по методам сбора. Короче говоря, к центральному правительству монарха перетекало больше реальной власти и денег, чем когда-либо прежде, что способствовало расширению военной и колониальной власти в тот же период, а также ослепительному культурному показу этой власти на примере французов». король-солнце», Людовик XIV.

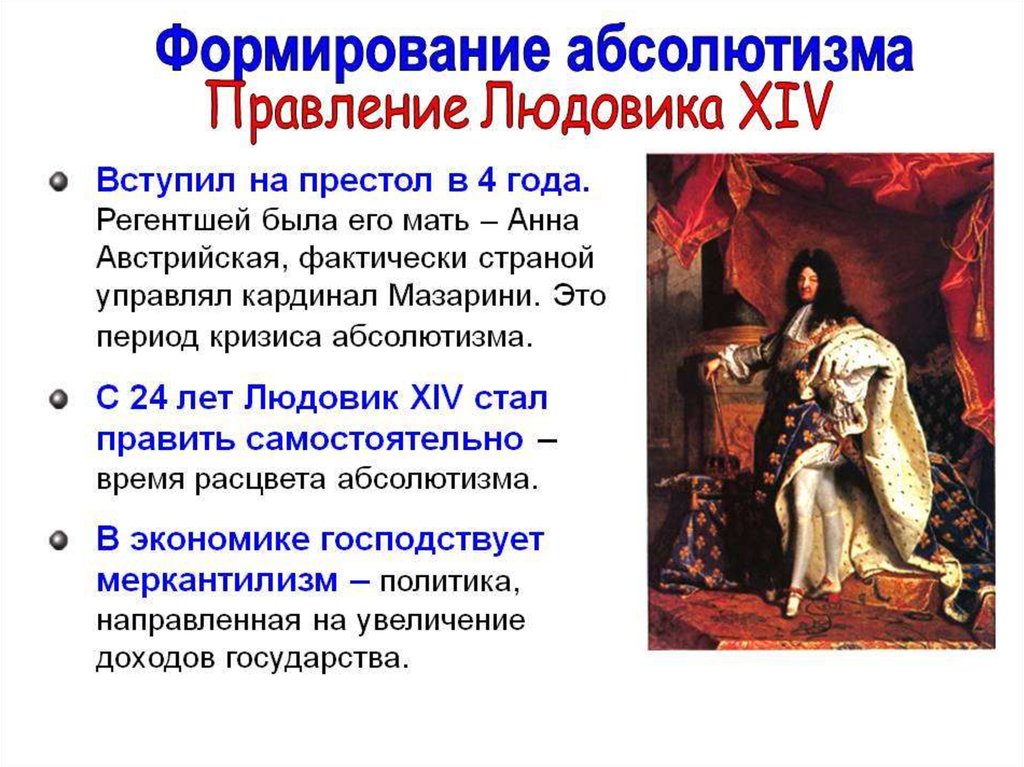

Образцовым примером осуществления абсолютистского правления была Франция XVII века. Превращение французского государства из традиционной монархии эпохи Возрождения в абсолютную монархию началось во времена правления Людовика XIII, сына Генриха IV (победителя во французских религиозных войнах). Людовик XIII взошел на престол восьмилетним ребенком, когда его отец был убит в 1610 году. Следуя общепринятой практике, когда король был слишком молод, чтобы править, его мать Мария Медичи была регентом, правившей от имени король, заручившись помощью блестящего французского кардинала Армана де Ришелье.

Кардинал Ришелье, во многом архитектор абсолютной монархии во Франции.

Ришелье заслуживает большой похвалы за то, что он заложил фундамент абсолютизма во Франции. Он подавил различные восстания против королевской власти, которые возглавляла знать, и создал систему королевских чиновников, называемых интендантами , королевских губернаторов, которые были людьми, которые обычно сами не были дворянами, а вместо этого были взяты из торговых классов. Они собирали королевские налоги и контролировали управление и военный набор в регионах, в которые они были назначены; им не нужно было отчитываться перед местными лордами.

Основное внимание Ришелье уделялось улучшению сбора налогов. Для этого он упразднил три из шести региональных собраний, которые традиционно имели право утверждать изменения в налогообложении.

Ришелье также был кардиналом: одним из самых высокопоставленных «принцев церкви», официально подчиненным только папе. Однако его настоящей целью была французская корона. Говорили, что он «поклонялся государству» гораздо больше, чем, казалось, заботился о своих кардинальских обязанностях. Он даже наблюдал за поддержкой Францией протестантских сил в Тридцатилетней войне в качестве проверки власти Габсбургов, а также поддерживал турок-османов против Габсбургов по той же причине.

Людовик XIV – Король-Солнце

Людовик XIII умер в 1643 году, и его сын стал королем Людовиком XIV. Последний был еще слишком молод, чтобы занять трон, поэтому его мать стала регентом, правя вместе с протеже Ришелье, Жюлем Мазарини, который продолжил политику Ришелье и сосредоточился на налогообложении и королевской централизации. Однако почти сразу кипящее негодование по поводу растущей власти короля вылилось в серию восстаний против короны, известных как Фронда, по сути, в гражданской войне против монархии, возглавляемой дворянами (повстанцы даже заключили формальный союз с Испанией). Они потерпели поражение от верных войск в 1653 году, но восстания произвели глубокое впечатление на молодого короля, который поклялся привести дворян в соответствие.

Когда Мазарини умер в 1661 году, Людовик достиг полной власти (ему было 23 года). Людовик продолжал долгое и ослепительное правление, достигнув вершины королевской власти и престижа не только во Франции, но и во всей Европе. Он правил с 1643 по 1715 год (включая годы, когда он правил под руководством регента), то есть он был королем целых 54 года; примите во внимание тот факт, что средняя продолжительность жизни тех, кто выжил в младенчестве, в то время составляла всего около 40 лет (!). Людовика называли Королем-Солнцем, термин и образ, который он активно культивировал, объявляя себя «непревзойденным» и изображаясь богом солнца Аполлоном (однажды он выступил в балете в роли Аполлона перед своей знатью, под восторженные аплодисменты — он был отличный танцор). Помимо всего прочего, он был искусным маркетологом и пропагандистом самого себя и своего авторитета. У него были команды художников, драматургов и архитекторов, которые строили статуи, рисовали картины, писали пьесы и рассказы и строили здания, прославляющие его образ.

Людовик продолжал долгое и ослепительное правление, достигнув вершины королевской власти и престижа не только во Франции, но и во всей Европе. Он правил с 1643 по 1715 год (включая годы, когда он правил под руководством регента), то есть он был королем целых 54 года; примите во внимание тот факт, что средняя продолжительность жизни тех, кто выжил в младенчестве, в то время составляла всего около 40 лет (!). Людовика называли Королем-Солнцем, термин и образ, который он активно культивировал, объявляя себя «непревзойденным» и изображаясь богом солнца Аполлоном (однажды он выступил в балете в роли Аполлона перед своей знатью, под восторженные аплодисменты — он был отличный танцор). Помимо всего прочего, он был искусным маркетологом и пропагандистом самого себя и своего авторитета. У него были команды художников, драматургов и архитекторов, которые строили статуи, рисовали картины, писали пьесы и рассказы и строили здания, прославляющие его образ.

Известно, что Людовик превратил то, что начиналось как охотничий домик (впервые построенный его отцом) в деревне Версаль, примерно в 15 милях к юго-востоку от Парижа, в самый великолепный дворец в Европе, построенный в стиле барокко и богато украшенный с показным нарядом. За десятилетия его долгого правления дворец и территория Версальского дворца превратились в самую большую и впечатляющую резиденцию королевской власти в Европе, не уступающую любому дворцу в мире того времени. В садах было 1400 фонтанов, 1200 апельсиновых деревьев и непрерывная серия опер, спектаклей, балов и вечеринок. Во дворце могли жить 10 000 человек, считая его дополнительные постройки, так как Людовик в итоге построил 2 000 комнат как во дворце, так и в квартирах в деревне, все обставленные за счет государства. Территория занимает около 2000 акров, или чуть более 3 квадратных миль (для сравнения, Центральный парк в Нью-Йорке имеет размер всего 843 акра).

За десятилетия его долгого правления дворец и территория Версальского дворца превратились в самую большую и впечатляющую резиденцию королевской власти в Европе, не уступающую любому дворцу в мире того времени. В садах было 1400 фонтанов, 1200 апельсиновых деревьев и непрерывная серия опер, спектаклей, балов и вечеринок. Во дворце могли жить 10 000 человек, считая его дополнительные постройки, так как Людовик в итоге построил 2 000 комнат как во дворце, так и в квартирах в деревне, все обставленные за счет государства. Территория занимает около 2000 акров, или чуть более 3 квадратных миль (для сравнения, Центральный парк в Нью-Йорке имеет размер всего 843 акра).

Современная фотография Зеркального зала Версальского дворца, впечатляющего образца архитектуры и дизайна интерьера в стиле барокко .

Людовик ожидал, что высокопоставленные дворяне будут проводить часть года в Версале, где они будут жить в квартирах и проводить свои дни, ссорясь, сплетничая, играя в азартные игры и участвуя в сложных ритуалах, связанных с личностью короля. Каждое утро высокопоставленные вельможи приветствовали царя по мере его пробуждения («восход» царя, параллельный восходу солнца), избранные фавориты выполняли такие задания, как завязывание ленточек на его туфлях, а затем процессия сопровождала его к завтраку. Сопоставимые ритуалы продолжались в течение всего дня, гарантируя, что только те дворяне, которые благосклонны к королю, когда-либо имели возможность поговорить с ним напрямую. Ритуалы были тщательно организованы не только для того, чтобы продемонстрировать почтение к Людовику, но и для того, чтобы подчеркнуть иерархию рангов среди самих дворян, подрывая их единство и заставляя их ссориться из-за его благосклонности. Один из самых простых способов, которыми Версаль подорвал их власть, заключался в том, что содержать себя там стоило очень дорого — около 50% доходов всех, кроме очень богатых дворян, присутствующих в городе или замке, тратилось на жилье, одежду, подарки. , и слуги.

Каждое утро высокопоставленные вельможи приветствовали царя по мере его пробуждения («восход» царя, параллельный восходу солнца), избранные фавориты выполняли такие задания, как завязывание ленточек на его туфлях, а затем процессия сопровождала его к завтраку. Сопоставимые ритуалы продолжались в течение всего дня, гарантируя, что только те дворяне, которые благосклонны к королю, когда-либо имели возможность поговорить с ним напрямую. Ритуалы были тщательно организованы не только для того, чтобы продемонстрировать почтение к Людовику, но и для того, чтобы подчеркнуть иерархию рангов среди самих дворян, подрывая их единство и заставляя их ссориться из-за его благосклонности. Один из самых простых способов, которыми Версаль подорвал их власть, заключался в том, что содержать себя там стоило очень дорого — около 50% доходов всех, кроме очень богатых дворян, присутствующих в городе или замке, тратилось на жилье, одежду, подарки. , и слуги.

В присутствии короля придворные должны были быть очень осторожны, чтобы носить правильную одежду, делать правильные жесты, использовать правильные фразы и даже отображать правильные выражения лица. Отклонение могло привести и, как правило, приводило к унижению, а иногда и к безвозвратной утрате благосклонности короля, к радостным насмешкам других дворян. Это была не просто сложная игра: любой, кто хотел «получить» что-либо от королевского правительства (например, назначить сына офицером в армию, поступить в элитную королевскую академию ученых, получить прибыльную королевскую пенсию, служить дипломатом). за границей и др.). должен был убедить короля и его чиновников, что он был остроумен, уравновешен, моден и уважаем при дворе. Один неверный шаг, и карьера может быть разрушена. В то же время обряды, окружавшие короля, были придуманы не для того, чтобы унизить и обнищать его дворян как таковых; вместо этого они прославляли власть каждого дворянина с точки зрения его или ее близости к королю. Дворянам в Версале напомнили сразу о двух вещах: их зависимости и почтении к королю, а также их собственном достоинстве и власти как тех, кто имел власть.0014 право быть рядом с королем.

Отклонение могло привести и, как правило, приводило к унижению, а иногда и к безвозвратной утрате благосклонности короля, к радостным насмешкам других дворян. Это была не просто сложная игра: любой, кто хотел «получить» что-либо от королевского правительства (например, назначить сына офицером в армию, поступить в элитную королевскую академию ученых, получить прибыльную королевскую пенсию, служить дипломатом). за границей и др.). должен был убедить короля и его чиновников, что он был остроумен, уравновешен, моден и уважаем при дворе. Один неверный шаг, и карьера может быть разрушена. В то же время обряды, окружавшие короля, были придуманы не для того, чтобы унизить и обнищать его дворян как таковых; вместо этого они прославляли власть каждого дворянина с точки зрения его или ее близости к королю. Дворянам в Версале напомнили сразу о двух вещах: их зависимости и почтении к королю, а также их собственном достоинстве и власти как тех, кто имел власть.0014 право быть рядом с королем.

Однако не только дворяне участвовали в головокружительной паутине торговли услугами, сплетен и взяточничества в Версале. Удивительно, но любой хорошо одетый человек мог пройтись по дворцу и его территории и посовещаться с присутствующими (Людовик XIV гордился «открытостью» своего двора, противопоставляя его закрытому двору тирана). И мужчины, и женщины из очень скромного происхождения иногда добивались известности и зарабатывали на жизнь в Версале, выступая посредниками между элитой, ищущей королевские должности в бюрократии. Другие воспользовались отчаянной потребностью государства в доходах, предложив новые налоговые схемы; те, которые были приняты, обычно поставлялись с оплатой лицу, представившему схему, поэтому можно было зарабатывать на жизнь «мозговым штурмом» налоговых поступлений от имени монархии. Несмотря на огромный социальный разрыв между знатью и простолюдинами, многие дворяне были совершенно счастливы установить рабочие отношения с полезными социальными низшими, и в некоторых случаях в процессе завязывалась настоящая дружба.

Удивительно, но любой хорошо одетый человек мог пройтись по дворцу и его территории и посовещаться с присутствующими (Людовик XIV гордился «открытостью» своего двора, противопоставляя его закрытому двору тирана). И мужчины, и женщины из очень скромного происхождения иногда добивались известности и зарабатывали на жизнь в Версале, выступая посредниками между элитой, ищущей королевские должности в бюрократии. Другие воспользовались отчаянной потребностью государства в доходах, предложив новые налоговые схемы; те, которые были приняты, обычно поставлялись с оплатой лицу, представившему схему, поэтому можно было зарабатывать на жизнь «мозговым штурмом» налоговых поступлений от имени монархии. Несмотря на огромный социальный разрыв между знатью и простолюдинами, многие дворяне были совершенно счастливы установить рабочие отношения с полезными социальными низшими, и в некоторых случаях в процессе завязывалась настоящая дружба.

Некоторые аспекты жизни в Версале сегодня кажутся комичными: дворец настолько огромен, что еда обычно остывала, прежде чем попасть из кухни в столовую; однажды вино Луи замерзло в пути. Некоторые дворяне, жившие во дворце или на его территории, использовали коридоры, чтобы справить нужду, а не уборные, потому что последние были слишком неадекватны и находились далеко от их комнат. Дворец был спроектирован для демонстрации, а не для комфорта.

Некоторые дворяне, жившие во дворце или на его территории, использовали коридоры, чтобы справить нужду, а не уборные, потому что последние были слишком неадекватны и находились далеко от их комнат. Дворец был спроектирован для демонстрации, а не для комфорта.

Затраты на строительство и содержание такого огромного храма монархической власти были огромными. В разгар его строительства 60% королевских доходов шло на финансирование тщательно продуманного двора в самом Версале (позже этот показатель упал до 5% при Людовике XVI, но прежняя цифра хорошо помнилась и возмущалась), огромные текущие расходы, которые тем не менее укрепил королевский престиж. Сам Людовик наслаждался жизнью при дворе, отказываясь вернуться в Париж (который он ненавидел) и отметая финансовые расходы как ниже своего достоинства. В Версале жизнь вращалась вокруг его личности и, как следствие, его власти, которая никогда не подвергалась серьезным испытаниям при его жизни.

Однако Луи не просто председательствовал на продолжающемся театрализованном представлении в Версале. Он был посвящен прославлению французских достижений в искусстве, науке и своей личной одержимости: войне. Он создал важные театральные труппы, основал первую во Франции научную академию и поддержал Académie Française , орган, занимающийся сохранением чистоты французского языка, основанный ранее Ришелье (во время правления Людовика XIV Академия опубликовала первый официальный французский словарь). . Французская литература, искусство и наука процветали под его покровительством, а французский язык стал языком международной дипломатии среди европейских государств.

Он был посвящен прославлению французских достижений в искусстве, науке и своей личной одержимости: войне. Он создал важные театральные труппы, основал первую во Франции научную академию и поддержал Académie Française , орган, занимающийся сохранением чистоты французского языка, основанный ранее Ришелье (во время правления Людовика XIV Академия опубликовала первый официальный французский словарь). . Французская литература, искусство и наука процветали под его покровительством, а французский язык стал языком международной дипломатии среди европейских государств.

Приведенный выше военный портрет Людовика XIV символически изображает его в роли верховного военачальника. Он одет в полные (церемониальные) доспехи, держит меч и руководит битвой на заднем плане.

Чтобы не отставать от расходов, Людовик продолжал поручать сбор доходов незнатным бюрократам. Самым важным был Жан Батист Кольбер (1619–1683), который удвоил королевские доходы, сократив отчисления, взимаемые сборщиками налогов (лишь четверть доходов доходила до королевской казны; в некоторых случаях он доходил до 80%), увеличив тарифы на внешнюю торговлю, идущие во Францию, и значительно увеличивающие зарубежные коммерческие интересы Франции. Кольбер был образцом могущественного простолюдина, презираемого дворянством: он был не только частью системы, которая сдерживала дворянскую власть, но и был простым сыном лавочника.

Кольбер был образцом могущественного простолюдина, презираемого дворянством: он был не только частью системы, которая сдерживала дворянскую власть, но и был простым сыном лавочника.

Хотя основным наследием Людовика был созданный им образ монархии, его практическая политика была в значительной степени разрушительной для самой Франции. Во-первых, он безжалостно преследовал религиозные меньшинства, преследуя различные небольшие группы религиозных инакомыслящих, но сосредоточив большую часть своего внимания и гнева на гугенотах. В 1685 году он официально отменил Нантский эдикт, изданный его дедом, чтобы предоставить гугенотам терпимость, и предложил им на выбор обращение в католицизм или изгнание. Хотя многие обратились, более 200 000 человек бежали в некоторые части Германии, Нидерландов, Англии и Америки. Одним махом Людовик нанес ущерб тому, что было одним из самых продуктивных в коммерческом отношении слоев французского населения, в конечном итоге укрепив при этом своих многочисленных врагов.

Во-вторых, он вел постоянную войну. С 1680 по 1715 год Людовик развязал ряд войн, в первую очередь против своих соперников-габсбургов, которым удалось захватить небольшие участки территории на границах Франции у различных земель Габсбургов и обременить монархию огромными долгами. Кольбер, архитектор гораздо более эффективных систем налогообложения, неоднократно предупреждал Людовика, что эти войны финансово невыгодны; Луи просто проигнорировал вопрос о том, достаточно ли у него денег, чтобы их содержать. Угроза Франции была настолько велика, что даже традиционные враги, такие как Англия и Нидерланды, с одной стороны, и Габсбурги, с другой, объединили свои силы против Людовика, и после продолжительной войны Утрехтский договор 1713 года вынудил Людовика отказаться от дальнейших территориальных амбиций. Более того, издержки войн были настолько высоки, что его правительство отчаянно искало новые источники доходов, продавая дворянские титулы и бюрократические должности, устанавливая новые налоги и еще больше притесняя крестьян. Когда он умер в 1715 году, государство было технически банкротом.

Когда он умер в 1715 году, государство было технически банкротом.

Почти повсюду в Европе другие монархии пытались подражать как стилю, так и сути двора и стиля правления Людовика XIV. Они строили дворцы на основе Версаля, даже когда военная революция раннего Нового времени, не говоря уже о постоянных войнах Людовика, вынудила их искать новые формы налогообложения и полагаться на королевских чиновников для создания своих армий и укреплений. В большинстве случаев, от Швеции до Австрии, монархи вырабатывали компромиссы со своей знатью, от которых выигрывали обе стороны, как правило, за счет крестьянства.

Пруссия

Пожалуй, самым успешным абсолютистским государством в Европе, помимо Франции, было небольшое северногерманское королевство Бранденбург, предшественница более позднего немецкого государства Пруссия. В 1618 году король Бранденбурга унаследовал королевство Восточной Пруссии, а в последующие годы меньшие территории на западе на реке Рейн. Из этой географически не связанной последовательности территорий возникла страна, ныне известная как Германия.

В 1653 году прусский король Фридрих Вильгельм заключил «Великий компромисс» со своей знатью. Он получил военную субсидию в виде налогов, а также право издавать законы, независимые от дворянского надзора. Взамен дворянство получило подтверждение того, что только дворяне могут владеть землей и, кроме того, что они имеют полный контроль над крестьянами на своей земле. По сути, уже существующий статус крепостного права на прусских землях был закреплен на постоянной основе. Крепостные не могли наследовать собственность или даже покинуть землю, на которой они работали, без разрешения своего господина. Один пруссак вспоминал, как его учили, по-видимому, в церковной начальной школе, что «король может отрезать носы и уши всем своим подданным, если захочет, и что мы обязаны его доброте и мягкому нраву, что он оставил нам эти необходимые органы».

В свою очередь, Фридрих Вильгельм руководил созданием первого по-настоящему эффективного государственного аппарата в Европе, а его агентство по сбору налогов (выросшее из военного ведомства) работало буквально в два раза эффективнее французского аналога. Главное государственное управление называлось Генеральным директором по финансам, войне и королевским владениям; возможно, это был один из первоисточников стереотипов о безжалостной немецкой эффективности. Его сын Фридрих I (годы правления 1688–1713) еще больше укрепил власть монархии, построил королевскую столицу Берлин и получил от императора Священной Римской империи право претендовать на титул «короля Пруссии».

Главное государственное управление называлось Генеральным директором по финансам, войне и королевским владениям; возможно, это был один из первоисточников стереотипов о безжалостной немецкой эффективности. Его сын Фридрих I (годы правления 1688–1713) еще больше укрепил власть монархии, построил королевскую столицу Берлин и получил от императора Священной Римской империи право претендовать на титул «короля Пруссии».

Пруссия начиналась как союз Бранденбурга и Герцогства Пруссия, со временем превратившись в одно из самых могущественных германских государств .

Его внук, которого также путают с именем Фридрих Вильгельм («Фридрих Вильгельм I» в отличие от просто «Фридрих Вильгельм», годы правления 1713–1740), опирался на дело своего деда и отца прежде всего, сосредоточив всю государственную власть на вооруженных силах. Он более чем удвоил численность прусской армии (с 30 000 до 83 000, что сделало ее четвертой по величине в Европе), жил скромно в нескольких комнатах дворца, везде носил офицерскую форму и изредка выбивал зубы судьям, чьи предложения, с которыми он не согласен. Во время его правления было сказано, что «что отличает пруссаков от других народов, так это то, что их страна не имеет армии. У них есть армия и страна, которая ей служит». Что наиболее важно, Фридрих Вильгельм создал формальные системы призыва (то есть «призыв»), что означало, что в Пруссии на душу населения служило в армии больше мужчин, чем мужчин где-либо еще в Европе. Он также создал первую систему военных резервов, в которой резервисты тренировались два месяца в году летом. Короче говоря, Пруссия стала самым милитаризованным обществом в Европе.

Во время его правления было сказано, что «что отличает пруссаков от других народов, так это то, что их страна не имеет армии. У них есть армия и страна, которая ей служит». Что наиболее важно, Фридрих Вильгельм создал формальные системы призыва (то есть «призыв»), что означало, что в Пруссии на душу населения служило в армии больше мужчин, чем мужчин где-либо еще в Европе. Он также создал первую систему военных резервов, в которой резервисты тренировались два месяца в году летом. Короче говоря, Пруссия стала самым милитаризованным обществом в Европе.

На протяжении восемнадцатого века Пруссия была втянута в серию войн, подтвердивших ее статус европейской «великой державы». Его версия абсолютизма, основанная на авторитете короля, правах знати и подавляющем внимании к вооруженным силам, оказалась эффективной, превратив ее из захолустья в единственного серьезного соперника Австрии за господство в Центральной Европе. Примечательно, что Пруссия вместе с Австрией и Россией разделила все Польское королевство в 1772 году, лишив Польшу независимости до двадцатого века.

Австрия

Главным соперником Пруссии в восемнадцатом веке была Австрия. Австрия, как наследственное государство Габсбургов, всегда была самым могущественным немецким государством в составе Священной Римской империи. Однако Габсбурги обнаружили, что разнообразие их владений сильно ограничивает их способность развиваться по абсолютистскому пути. В некоторых случаях им удавалось уменьшить власть и независимость некоторых своих дворян, поддерживая еще более обременительный контроль над крестьянами: например, в Богемии крестьян заставляли работать три дня в неделю на своих дворян бесплатно, а взамен богемская знать предоставила императору больше контроля над самой территорией. Однако на других территориях, таких как Венгрия, дворяне успешно сопротивлялись посягательствам своих правителей Габсбургов.

Долгосрочная закономерность заключалась в том, что, особенно после того, как Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне в 1648 году, сделал политическое устройство Священной Римской империи практически бессмысленным, «Габсбурги» означали «австрийские». Габсбурги правили самой Австрией и осуществляли реальный контроль над составными королевствами своей империи, такими как Венгрия и Богемия, но практически не имели власти над другими государствами Священной Римской империи. С отмиранием испанской ветви семьи в 1700 г. (последний испанский Габсбург, Карл II, умер, не оставив наследника в 1700 г.), эта идентификация стала еще сильнее.

Габсбурги правили самой Австрией и осуществляли реальный контроль над составными королевствами своей империи, такими как Венгрия и Богемия, но практически не имели власти над другими государствами Священной Римской империи. С отмиранием испанской ветви семьи в 1700 г. (последний испанский Габсбург, Карл II, умер, не оставив наследника в 1700 г.), эта идентификация стала еще сильнее.

Несмотря на то, что Габсбурги были не в состоянии установить абсолютизм на обширных территориях, они произвели высокоэффективных правителей, особенно в восемнадцатом веке. Императрица Мария Терезия (годы правления 1740–1780), единственная оставшаяся в живых наследница габсбургского престола после смерти ее отца, оказалась искусным администратором, рационализировавшим управление австрийским государством, укрепившим лояльность своих неавстрийских подданных и даже завоевал сдержанное восхищение пруссаков. Ее правление представляло собой почти невозможный баланс гендерных ожиданий того времени. С одной стороны, она была преданной женой (супруге короля — ее муж не имел власти над империей) и матерью примерно шестнадцати детей (однако не все из них пережили младенчество).

Испания

Практически в каждом королевстве Европы была хотя бы попытка короля или королевы реорганизовать государство в соответствии с абсолютистскими принципами, за которыми последовала Франция. От Швеции до Англии и Испании монархи пытались укрепить королевскую власть за счет своей знати и за счет своих крестьян. Эти усилия были, по крайней мере, частично успешными в таких странах, как Швеция и Дания, но потерпели катастрофические неудачи в таких странах, как Испания и Англия.

Испания была самым могущественным королевством в Европе в шестнадцатом веке. Благодаря захвату Центральной и Южной Америки в шестнадцатом веке у нее были огромные запасы слитков, а благодаря удачным бракам Габсбургов Испания стала частью крупнейшей династической системы в Европе.

Испанская знать презирала своих королей и отстаивала свой суверенитет вопреки притязаниям монархии. Попытки королевских чиновников провести реформы, подобные тем, которые предпринял Ришелье во Франции, потерпели неудачу; даже когда Испания проигрывала голландское восстание, она пыталась финансировать католические силы Тридцатилетней войны, тем самым подрывая свои собственные финансовые резервы и доводя свою военную мощь до предела.

В то же время в Испании было мало экономической динамики. Был небольшой средний класс, и консервативная знать Испании преуспела в том, чтобы не допустить, чтобы не дворяне заняли руководящие должности в испанской королевской бюрократии. Более ранние нападения на евреев и мусульман уже вытеснили из Испании наиболее динамичные экономические элементы, а нападение на морисков и конверсо (потомков мусульман и евреев, принявших католицизм) также изгнало многих из них. Огромная испанская империя продолжала приносить огромное богатство, но относительно небольшая часть этого богатства оказалась в казне монархии, а сам масштаб рабской добычи драгоценных металлов в Новом Свете противоречил простым законам экономики: В семнадцатом веке эта система, основанная на слитках, находилась в отчаянном положении из-за инфляции, вызванной импортом серебра в европейскую экономику.

Среди элиты испанцев того времени было сильное настроение депрессии и ностальгии, наиболее ярко выраженное в одном из великих произведений испанской литературы, «» Мигеля Сервантеса «Дон Кихот » (опубликовано в двух частях, 1605 и 1615), изображающем бредовый мелкий дворянин, пытающийся воплотить в жизнь славную историю о битвах с гигантами и драконами, на самом деле атакуя ветряные мельницы. Особенно по мере того, как во второй половине XVII века его королевская линия угасала, а после безрезультатного окончания Тридцатилетней войны, которую Испания в значительной степени финансировала, могущество испанского государства становилось все слабее.

Королевский абсолютизм: значение и пример

В 17 и 18 веках короли стремились к абсолютной власти над своими королевствами. Некоторые короли, такие как Людовик XIV, смогли достичь этой цели, в то время как другие, такие как Карл I, были казнены. Что такое королевский абсолютизм? Как король стал абсолютным монархом? Почему Чарльз так потерпел неудачу? Давайте исследовать королевское отпущение грехов!

Королевский абсолютизм Значение

Королевский абсолютизм определяется, когда правитель получает полный контроль над своей нацией. Чтобы получить полный контроль, монарх должен контролировать знать, религию и народ. Получить контроль может быть очень сложно, и многие короли потерпели неудачу.

Чтобы получить полный контроль, монарх должен контролировать знать, религию и народ. Получить контроль может быть очень сложно, и многие короли потерпели неудачу.

Королевский абсолютизм возник в 17 веке благодаря таким ученым, как Томас Гоббс. Гоббс написал Левиафан, , заявив , что до того, как у людей появился правитель, они жили ужасной жизнью. Людям нужны монархи, которые могут поддерживать все аспекты их жизни. Сильный центральный правитель, который один имел полный контроль.

Рис. 1: Томас Гоббс

Затем епископ Босуэ представил божественное право королей. Эта вера заключалась в том, что Бог даровал царям их власть. Божественное право восходит к библейскому царю Давиду, который был избран Богом, чтобы возглавить израильтян. Если кто-то был не согласен с царем, то он также был не согласен с Богом. Объединив теории Гоббса и Босуэ, мы имеем царя, избранного Богом, обладающего абсолютной властью, которому никто не может противостоять.

Как стать абсолютным монархом

Ранее мы обсуждали, что абсолютные монархи должны контролировать свою знать, религию и народ. Давайте посмотрим на это немного глубже! Итак, в иерархии XVII века на вершине стояли король, дворяне, купцы и крестьяне. Дворяне обладали большой властью; во Франции, например, был класс дворян, называемых дворянами мантии, которые работали судьями.

Чтобы контролировать дворян, монарх мог запереть их, убить или убедить отказаться от власти. Правители могли передать обязанности дворян бюрократам, которые были верны монархии и делали то, что они просили.

Бюрократы:

Правительственный чиновник

Религия должна быть единой, иначе она может угрожать правлению короля. Монархи могли провести чистку от нонконформистов, заставив их бежать в более добрые королевства. Наконец, крестьяне винили дворян в высоких налогах, потому что считали, что их божественный король не будет облагать их чрезмерными налогами.

- Абсолютные монархи должны контролировать:

- Дворяне

- Религия

- Народ

Противники королевского абсолютизма

Итак, кто будет противостоять божественному королю? Противниками королевского абсолютизма, как правило, были те, кто терял власть. Дворяне были бы против этого, потому что они потеряли бы всю свою власть. Семьи знати мантии купили свой титул, чтобы потерять много денег.

Некоторые священнослужители выступали против этого, если бы монарх был другого вероисповедания, тогда духовенство преследовалось бы. Наконец, люди иногда выступали против этого. Когда абсолютный монарх поднял налоги, больше всего пострадал народ.

Духовенство: Люди, рукоположенные для работы в церкви, т. е. епископы, священники, папа

Королевский абсолютизм и меркантилизм

Меркантилизм — это экономическая теория о том, что золото и серебро конечны. Эти драгоценные металлы определяют, насколько богато королевство, поэтому правитель должен собрать как можно больше. Чтобы собрать больше, королевству понадобится благоприятный торговый баланс, что будет означать, что королевство будет экспортировать больше товаров, чем импортировать. Страна, которая экспортирует меньше товаров, чем импортирует, должна платить другой стране золотом и серебром.

Чтобы собрать больше, королевству понадобится благоприятный торговый баланс, что будет означать, что королевство будет экспортировать больше товаров, чем импортировать. Страна, которая экспортирует меньше товаров, чем импортирует, должна платить другой стране золотом и серебром.

Эффекты королевского абсолютизма

Давайте рассмотрим некоторые положительные и отрицательные эффекты абсолютизма. Абсолютный монарх может принимать законы гораздо быстрее, чем другие формы правления. Абсолютным монархиям не нужно ждать чьего-либо одобрения, голосов или даже совета, они могут просто принять закон.

Абсолютные монархи имеют более сильную армию. Монарх должен был иметь возможность вести войну, когда бы он ни захотел, поэтому ему нужна была готовая армия, верная только ему. Правитель назначал командующего армией, и это мог быть кто угодно.

Абсолютные монархи имели полный контроль над религией, что означало существование единой религии. Людей, которые верили во что-то другое, либо преследовали, либо заставляли бежать в более сносную нацию.

Во время правления Людовика XIV французские гугеноты были вынуждены бежать из Франции, потому что Людовик приказал их казнить. Гугеноты были французскими протестантами.

Наконец, попытка управлять абсолютным монархом может привести к восстанию или гражданской войне. Если дворяне или народ были против монарха и отказывались подчиниться, то они могли вести войну против правителя. Так было во время Гражданской войны в Англии.

- Pros:

- Quicker mobilization of the military

- Quicker legislation

- Cons:

- Religious persecution

- Potential for rebellion

Examples of Royal Absolutism

Let’s look at two cases of absolute monarchy , один успех, а другой провал. Нашим случаем успеха станет Людовик XIV, которого некоторые историки считают самым успешным абсолютным монархом. В качестве нашего провала мы рассмотрим Карла I, чья попытка абсолютизма закончилась его обезглавливанием.

Королевский абсолютизм во Франции

Людовик XIV был коронован в 1643 году, когда ему было четыре года. Его мать правила для него как его регент, пока ему не исполнилось пятнадцать. Чтобы быть абсолютным монархом, ему нужно было лишить дворян их власти. Людовик приступил к строительству Версальского дворца. Дворяне откажутся от своей власти, чтобы жить в этом славном дворце.

Рис. 2: Версальский дворец

Во дворце проживало более 1000 человек, включая дворян, рабочих, любовниц Людовика и многих других. У него были оперы для них, и иногда он даже играл в них главную роль. Дворяне пытались получить различные привилегии; одной из самых востребованных привилегий было помогать Луи раздеваться ночью. Жить в замке означало жить в роскоши. Людовика называли Королем-Солнце, потому что жить с ним было все равно, что находиться на солнце.

Церковь верила в божественное право короля. Итак, с оккупированной знатью и церковью на его стороне Людовик смог получить абсолютную власть.

Королевский абсолютизм в Британии

Карл I хотел получить абсолютную власть, но в Англии был парламент. После петиции о правах в 1628 году Карлу не разрешалось повышать налоги или начинать войну без парламента. Чарльза это раздражало, поэтому он просто не созывал парламент до 1640 года. Шотландские пресвитериане вторглись, и король хотел начать войну.

Он предполагал, что парламент предоставит ему войну, но вместо этого они уволили архиепископа, разозлившего шотландцев, а затем объявили, что парламент должен собираться не реже одного раза в три года. Чарльз был так зол, что приказал своим солдатам арестовать парламент, и так началась Гражданская война в Англии.

Рис. 3: Карл I и его жена

Война длилась с 1642 по 1646 год и закончилась пленением Карла. В 1649 году король был казнен. Чарльз не смог лишить дворян власти. Он также не пользовался поддержкой народа. Парламент состоял из избранных должностных лиц, поэтому даже купцы и простолюдины не поддерживали Карла.