Какой был Никита в рассказе детство никиты

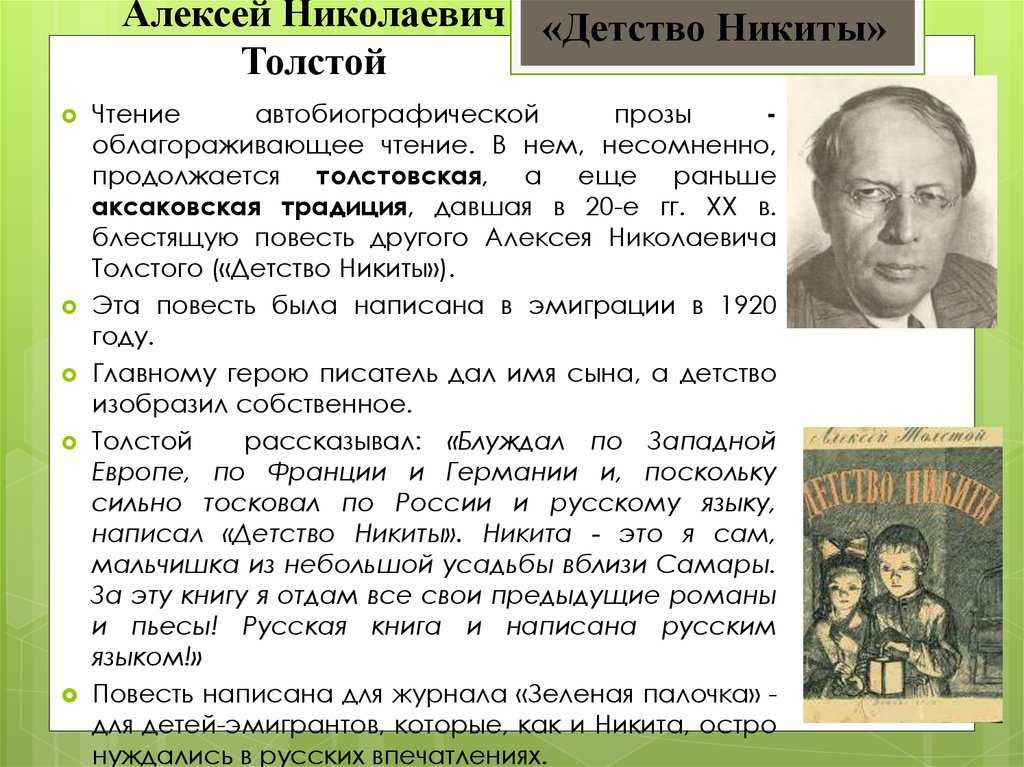

Повесть А.Н. Толстого «Детство Никиты» (первоначально название «Повесть о многих превосходных вещах») впервые была опубликована в отдельном издании в 1922 году. Повесть написана в 1919–1920 годах. Осенью 1918 года он эмигрировал за границу. В 1920 году писатель еще находился в эмиграции и очень тосковал по России. Живя в Париже и Берлине, Толстой чуждался эмигрантской среды и начинал более глубоко вникать в смысл исторических событий. Воспоминаниями о родине, о невозвратных днях детства, о русской природе и было вызвано появление повести. «Детство Никиты» — произведение, полное подкупающего лиризма, неотразимого обаяния и правды, высокой поэзии народной жизни, живого восприятия природы, красоты родного языка. Все свое внимание автор отдает воплощению поэтических начал очарования невозвратной поры детства. Писатель говорил: «За эту книгу я отдам все свои предыдущие романы и пьесы! Русская книга и написана русским языком!» Повесть была написана для парижского журнала «Зеленая палочка» — для детей-эмигрантов, которые, как и сын А. Н. Толстого Никита, которому посвящено произведение и именем которого назван главный герой, остро нуждались в русских впечатлениях. Его интересовала реальная жизнь, он хотел опереться на опыт своих личных наблюдений: «Начал – и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563). В отличие от большинства произведений А. Толстого здесь почти не играет роли сюжет, последовательная цепочка событий, потому что все в мире превосходно. Детский писатель К. Чуковский по этому поводу писал в 1924 г.: «Это Книга Счастия, — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастье, не сулит его в будущем, а тут же источает из себя».

Н. Толстого Никита, которому посвящено произведение и именем которого назван главный герой, остро нуждались в русских впечатлениях. Его интересовала реальная жизнь, он хотел опереться на опыт своих личных наблюдений: «Начал – и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 563). В отличие от большинства произведений А. Толстого здесь почти не играет роли сюжет, последовательная цепочка событий, потому что все в мире превосходно. Детский писатель К. Чуковский по этому поводу писал в 1924 г.: «Это Книга Счастия, — кажется, единственная русская книга, в которой автор не проповедует счастье, не сулит его в будущем, а тут же источает из себя».

«Детство Никиты» – это автобиографическая повесть. Место действия довольно точно воспроизводит обстановку небольшой усадьбы отчима писателя А. А. Бострома, где Толстой вырос. Сохранено в повести даже название усадьбы – Сосновка. Впечатления детства, воспоминания А. Толстого о ранней поре жизни в Самарской губернии вошли в содержание его произведения. В одной из своих автобиографических заметок А. Толстой писал о себе так: «Я рос один, в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод; крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность…» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 557–558). Картины русской зимы, необозримых снежных равнин, весенних звонких дней, летней страды, золотой осени сменяют одна другую естественно, как движение самого времени, переданного в живых образах.

Впечатления детства, воспоминания А. Толстого о ранней поре жизни в Самарской губернии вошли в содержание его произведения. В одной из своих автобиографических заметок А. Толстой писал о себе так: «Я рос один, в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод; крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность…» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 557–558). Картины русской зимы, необозримых снежных равнин, весенних звонких дней, летней страды, золотой осени сменяют одна другую естественно, как движение самого времени, переданного в живых образах. Смена времен года изображается не как пассивно-созерцательное движение, а как активное, затрагивающее все стороны существования и деятельности людей. Как раз в такой атмосфере растет и формируется и маленький герой повести А. Толстого Никита. Родители Никиты во многом повторяют реальные черты отчима и матери писателя. Мать Никиты зовут так же, как и мать писателя, – Александрой Леонтьевной. Для образа учителя прототипом послужил семинарист-репетитор, Аркадий Иванович Словоохотов, готовивший будущего писателя к поступлению в среднее учебное заведение. Взаимоотношения Никиты с деревенскими ребятишками – с Мишкой Коряшонком и Степкой Карнаушкиным, их дружба и товарищеские игры тоже автобиографичные, также как еще ряд подробностей и деталей. Следует отметить, что повествование ведется не от первого лица, что дает возможность автору реально, по прошествии многих лет оценить счастливую пору своего детства.

Смена времен года изображается не как пассивно-созерцательное движение, а как активное, затрагивающее все стороны существования и деятельности людей. Как раз в такой атмосфере растет и формируется и маленький герой повести А. Толстого Никита. Родители Никиты во многом повторяют реальные черты отчима и матери писателя. Мать Никиты зовут так же, как и мать писателя, – Александрой Леонтьевной. Для образа учителя прототипом послужил семинарист-репетитор, Аркадий Иванович Словоохотов, готовивший будущего писателя к поступлению в среднее учебное заведение. Взаимоотношения Никиты с деревенскими ребятишками – с Мишкой Коряшонком и Степкой Карнаушкиным, их дружба и товарищеские игры тоже автобиографичные, также как еще ряд подробностей и деталей. Следует отметить, что повествование ведется не от первого лица, что дает возможность автору реально, по прошествии многих лет оценить счастливую пору своего детства.

Глава 2. Формирование характера Никиты в повести «Детство Никиты»

§ 2. 1. Родительская любовь – основа воспитания ребенка

1. Родительская любовь – основа воспитания ребенка

«Детство Никиты» рассказывает о детстве русского мальчика из дворянской помещичьей семьи, когда-то богатой и знатной, но уже находящейся на грани разорения, доживающей последние дни в деревне. В изображении становления характера главного героя А.Н. Толстой на первое место ставит саму действительность, окружающую ребенка.

Уже с первых страниц повести мы видим, какая доброжелательная, нормальная обстановка окружала Никиту, как складывались его первые представление о жизни. «В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера…» Так мы погружаемся в мир детства Никиты, в мир, окруженный книгами, занятиями с учителем, в атмосферу добра и заботы о девятилетнем мальчике. Взаимоотношения Никиты с матерью, отцом, учителем носят такой характер, что они воспитывают в мальчике здравый ум, прямоту и честность.

Семья Никиты и домашняя обстановка в доме была всегда очень доброй и родной, было видно, как все члены семьи заботятся о Никите и каждый пытается дать частичку своей любви мальчику, воспитать его хорошим человеком. Все члены семьи очень разные по характеру, темпераменту, у многих разные взгляды на жизнь, но, несмотря на это, это дружная любящая семья. На примере искренне любящих друг друга родителей Никиты можно видеть, как много значит семейное воспитание для формирования характера ребенка. Отец Никиты веселый, с тонким чувством юмора, в сочетании с необычайным умом, добротой и душевным благородством счастлив со своей женой, которая очень отличается от него. Она воспитанная, умная, статная, с нежной красотой женщина, которая в духе народных традиций воплощает в себе образ хранительницы семейного очага. Прототипом этого образа послужила мать А. Толстого. Мать Никиты очень скучает по своему мужу, когда он уезжаешь, переживает за него всем сердцем и обеспокоена тем, что Никита может забыть его. Однажды жизнь отца висела на волоске от смерти, когда он чуть не погиб в овраге во время весеннего наводнения. Это несчастье показало сплоченность семьи, заботу друг о друге, то общее, что объединяет настоящую семью – любовь. Иногда между родителями мальчика возникали конфликты по поводу расточительности мужа, иногда были разногласия в воспитании Никиты, мать очень трепетно относилась к сыну и слишком переживала за него и видела в нем только маленького мальчика, а отец же настаивал на воспитании в ребенке мужчины — смелого, сильного, закаленного. Но вместе с тем они шли навстречу друг другу и находили общее решение, которое не вредило Никите, а наоборот, развивало его. Например, эпизод с Клопиком. Мать очень боялась, что Никите рано еще самостоятельно ездить на лошади: может разбиться, может не справиться с необъезженным конем. Отец же, напротив, был убежден, что только так, при приобщении Никиты к самостоятельности, близости к жизни народа, к участию в общем деле можно воспитать крепкого, сильного мужчину.

Однажды жизнь отца висела на волоске от смерти, когда он чуть не погиб в овраге во время весеннего наводнения. Это несчастье показало сплоченность семьи, заботу друг о друге, то общее, что объединяет настоящую семью – любовь. Иногда между родителями мальчика возникали конфликты по поводу расточительности мужа, иногда были разногласия в воспитании Никиты, мать очень трепетно относилась к сыну и слишком переживала за него и видела в нем только маленького мальчика, а отец же настаивал на воспитании в ребенке мужчины — смелого, сильного, закаленного. Но вместе с тем они шли навстречу друг другу и находили общее решение, которое не вредило Никите, а наоборот, развивало его. Например, эпизод с Клопиком. Мать очень боялась, что Никите рано еще самостоятельно ездить на лошади: может разбиться, может не справиться с необъезженным конем. Отец же, напротив, был убежден, что только так, при приобщении Никиты к самостоятельности, близости к жизни народа, к участию в общем деле можно воспитать крепкого, сильного мужчину.

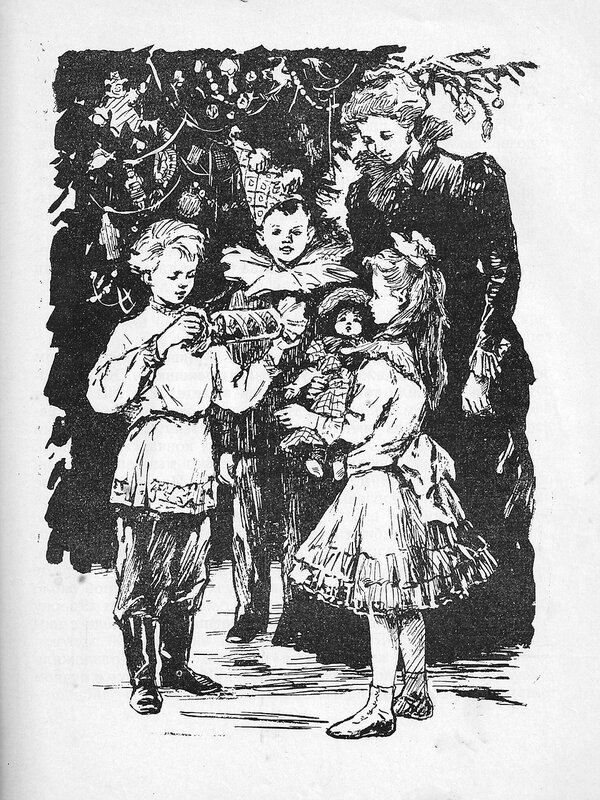

Семья Никиты была всегда очень гостеприимна и рада гостям. Один из таких приездов гостей стал настоящим событием в жизни Никиты, тогда он встретил свою первую любовь. В доме всегда очень любили праздники. Один из самых ярких был чудесный новый год. В описании приготовлений к празднику, самодельных поделок, украшений, стойкого хвои, ожидания долгожданных подарков, пышного стола с угощениями, хороводов вокруг елки с приглашенными деревенскими детьми чувствуется любовь автора к традициям старинного дворянского уклада жизни. Так ярко, зримо подмечены А.Н. Толстым детали приготовлений детей к новому году.

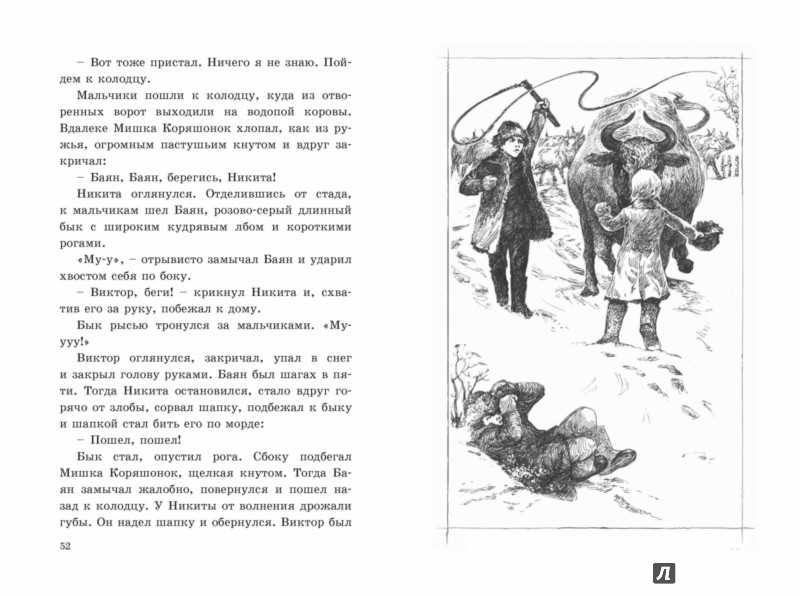

В этом доме даже с простыми рабочими обходись очень хорошо, не смотря на то, что есть барин и крестьяне. Отец Никиты — очень простой в общении и поведении человек, дружески относился к дворовым, и они уважали хозяев, старались угодить им, платили верностью и заботой. Вызывают симпатии плотник Пахом, который мастерит Никите скамеечку, рассудительный мальчик, подпасок Мишка Коряшонок, учитель Аркадий Иванович. Самым авторитетным лицом Никита считает работающего на скотном дворе Мишку Коряшонка — подпаска. Это серьезный и рассудительный паренек, который, в подражание взрослым говорит с напускным равнодушием. «Никита с большим уважением глядел на Коряшонка». Хотя Мишка и маленький, но в его замечаниях, советах и поступках уже ясно виден русский склад ума и русский характер. Другой знакомец Никиты — вихрастый, курносый и большеротый Степа Карнаушкин с «заговоренным кулаком». Компанию деревенских друзей Никиты дополняют Семка, Ленька, Артамошка-меньшой, Нил, Ванька Черные Уши и бобылев племянник Петрушка. Целыми днями крутится Никита во дворе, у колодца, в каретном сарае, в людской, на гумне… Для него понятнее всего суждения Мишки Коряшонка. Но менее важно и то, что сказал или сделал плотник Пахом, рабочий Василий, сутулый Артем. Никита с любопытством относится к жизни деревни, крестьянских ребят, к мужицким занятиям, не понимая сложностей и тягот деревенской жизни, но в то же время стихийно, инстинктивно не отделяя себя от нее, чувствуя себя чем-то неразрывно связанным с деревней.

Самым авторитетным лицом Никита считает работающего на скотном дворе Мишку Коряшонка — подпаска. Это серьезный и рассудительный паренек, который, в подражание взрослым говорит с напускным равнодушием. «Никита с большим уважением глядел на Коряшонка». Хотя Мишка и маленький, но в его замечаниях, советах и поступках уже ясно виден русский склад ума и русский характер. Другой знакомец Никиты — вихрастый, курносый и большеротый Степа Карнаушкин с «заговоренным кулаком». Компанию деревенских друзей Никиты дополняют Семка, Ленька, Артамошка-меньшой, Нил, Ванька Черные Уши и бобылев племянник Петрушка. Целыми днями крутится Никита во дворе, у колодца, в каретном сарае, в людской, на гумне… Для него понятнее всего суждения Мишки Коряшонка. Но менее важно и то, что сказал или сделал плотник Пахом, рабочий Василий, сутулый Артем. Никита с любопытством относится к жизни деревни, крестьянских ребят, к мужицким занятиям, не понимая сложностей и тягот деревенской жизни, но в то же время стихийно, инстинктивно не отделяя себя от нее, чувствуя себя чем-то неразрывно связанным с деревней.

§ 2.2. Дружба с деревенскими ребятами

Никита общался с деревенскими ребятами, и в традициях деревенского детства всегда было противостояние одних дворов и других, драки, снежные побоища, игры в войну — все это тоже составляло его детство, счастливое детство, закаляло характер, подвергало испытаниям.

У Никиты никогда не было проблем в общении из-за разного социального положения, даже напротив, он считал, что его деревенские друзья никогда не заменят ему ни одного дворянского мальчика, в чем он убедился после общения с гимназистом второго класса Виктором, гостившим у Никиты на Рождество. Виктор тоже подружился с деревенскими, старался быть своим, но так и не стал. А вот Никита был своим среди ребят, не боялся ходить

А. Н. Толстой. Детство Никиты. Главы из повести . Литературное чтение. 4 класс. Учебник (в 3 частях). Часть 2

Солнечное утро

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах светило солнце. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

«Вот я её смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь – садись и поезжай».

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

…Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края – с носа – срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки – точёные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе, – после этого она делалась как зеркало, к верхней доске привязывалась верёвочка – возить скамейку и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, говорит, что я сказал, – закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался – в доме было тихо, никто ещё, должно быть, не вставал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через чёрный ход можно удрать на двор. А со двора – на речку. Там на крутых берегах намело сугробы – садись и лети…

Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через чёрный ход можно удрать на двор. А со двора – на речку. Там на крутых берегах намело сугробы – садись и лети…

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошёлся по горячим солнечным квадратам на полу…

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

– Встаёшь, разбойник?

• 1. Какие чувства испытывал Никита в это утро? Почему?

• 2. Скамейка. Что обозначает это слово? А что обозначает оно в рассказе А. Н. Толстого? Найди и прочитай, как была сделана скамейка.

• 3. Скамейка, санки, лавка, стул, салазки, кресло, сани, ледянка, табурет. Из этих слов составь два ряда. В каждом ряду слова должны быть похожи по значению. Зачем нужны предметы, составившие первый и второй ряды?

4. Нарисуй Никитину скамейку. Расскажи, как она устроена. На чём катаешься с гор ты?

• 5. О чём так говорят: «С горы – коняшка, в гору – деревяшка»?

О чём так говорят: «С горы – коняшка, в гору – деревяшка»?

Сугробы

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым мягким снегом. Синели на нём глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щёки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой верёвкой. Никита осмотрел – сделана прочно, попробовал – скользит хорошо, – взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада, к плотине…

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам; в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, Никита шёл задом наперёд, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс – и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс – и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели – мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на неё верхом, крепко взялся за верёвку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, всё вниз, как стрела. И вдруг там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лёд. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил её в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел чёрную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел чёрную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была лёгкая – снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в неё, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет, – было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки…

– Никита! Куда ты провалился? – услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита… посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

– Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

– Вылезай, всё равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал. Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

– Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары… Впрочем, прощай, я ухожу…

– Какое письмо? – спросил Никита.

– Ага! Значит, ты всё-таки здесь.

– Скажите, от кого письмо?

– Письмо насчёт приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

• 1. Зачем Никита прятался от Аркадия Ивановича? Как он это делал?

• 2. Рассердился ли Аркадий Иванович на Никиту? Как ты об этом узнал? Как Аркадий Иванович выманил Никиту из пещеры? Что ты можешь сказать об отношениях между учителем и учеником?

• 3. «Торчали журавли деревни Сосновки». Что обозначает здесь слово «журавль»?

• 4. Почему глава озаглавлена «Сугробы»? А как ещё можно её озаглавить?

Ёлка

С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал…

Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги… бристольский картон, коробочки со свечками, с ёлочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, – с четырёх сторон они были вдавлены и другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга…

Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги… бристольский картон, коробочки со свечками, с ёлочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, – с четырёх сторон они были вдавлены и другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга…

Виктор взялся клеить цепи, Никита – фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время ёлочных украшений не было и в помине и всё приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили – она сама это видела – настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъёмными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окружённое мхом.

В гостиную втащили большую мёрзлую ёлку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зелёная верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви её оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к ёлке стулья и стали её убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные верёвочки. За этой работой дети просидели весь вечер…

Настал сочельник. Ёлку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда всё было готово, матушка сказала:

– А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать…

Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашёл у себя на постели синюю шёлковую рубашку, вышитую ёлочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он?

– Ах, Никита, Никита, – проговорила матушка, целуя его в голову, – если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных локонов с боков её лица спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримасой оглядела Никиту.

– Ты что думал – это привидение, – сказала она, – чего испугался? – И прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

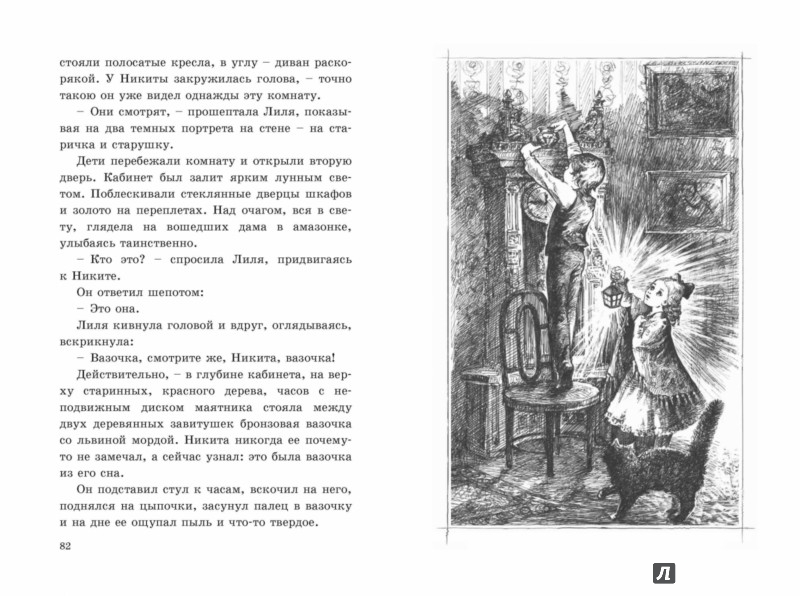

Никита тоже вошёл за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками… Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались её щёки и приподнятый носик.

Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами… Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачивали какие-то свёртки, что-то ставили на пол…

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:

– Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла ёлка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от неё шёл густой, тёплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясённые. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стене, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, жёлтых рубашках, в жёлтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к ёлке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги

Не нашли пути, дороги…

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах её, в каждом глазу горело по ёлочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг ёлки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил ещё двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и наконец все дети закружились хороводом вокруг ёлки.

Уж я золото хороню, хороню,

Уж я серебро хороню, хороню… —

запели деревенские.

Никита сорвал с ёлки хлопушку и разорвал, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щёки её разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она всё время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под ёлкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же, под ёлкой, лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завёрнутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита – кожаное, настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно только, как щёлкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг ёлки пошёл хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Ёлка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай…

После чая… матушка сказала, что ёлка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита пошёл провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом… Никите казалось, что он идёт во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

• 1. «Мальчики принесли кожаный чемодан». Найди и прочитай, что в нём было. Что из перечисленного и сейчас идёт для украшения ёлки?

• 2. «Раскрылись двери в кабинет». Что же увидели дети? Прочитай описание ёлки. Чем пахла эта ёлка и почему?

• 3. Как нарядились к празднику Никита, его друзья и деревенские дети?

• 4. Расскажи, как проходил праздник ёлки в доме Никиты. Что тебе понравилось в этом празднестве?

• 5. Раздели главу на пять частей, озаглавь их.

Рождество

«Настал сочельник». «Матушка сказала: «А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать». Лиля проговорила: «Звезда взошла».

В этих словах тебе, наверное, не всё понятно. Писатель рассказывает нам о приятных приготовлениях к празднику, о таинственной атмосфере ожидания чего-то необычного. Давай попробуем приоткрыть эту тайну. Речь идёт о празднике Рождества Христова.

День накануне Рождества называется сочельник. И вот уже сделаны последние приготовления, дети наряжены, но Никита и Лиля молча ожидают чего-то…

И вот уже сделаны последние приготовления, дети наряжены, но Никита и Лиля молча ожидают чего-то…

В Священном Писании рассказывается, что о Рождестве Христовом было возвещено появлением на вечернем небе яркой звезды. С тех пор каждый год христиане ждут вечером в сочельник первую звезду и радуются рождению Христа.

Святки

Шумными, весёлыми и озорными были на Руси зимние праздники. Первым был праздник Рождества. Раньше по старому стилю его отмечали 25 декабря. Затем встречали Новый год. А через неделю праздновали Крещение. Эти две недели от Рождества до Крещения называют святками (от слова «святой»). Это было время весёлого отдыха, радости и развлечений.

В главе «Елка» из повести А. Н. Толстого «Детство Никиты» ты прочитал, как веселились дети около ёлки. В крестьянских домах ёлку не ставили, но у крестьян, особенно у деревенской молодёжи и детей, тоже были свои радости и забавы. Чуть начинало смеркаться, собиралась ватагами молодёжь. Брали для подарков холщовую сумку побольше, вешали её кому-нибудь на плечо и отправлялись по деревне колядовать поздравлять с праздником односельчан.

Брали для подарков холщовую сумку побольше, вешали её кому-нибудь на плечо и отправлялись по деревне колядовать поздравлять с праздником односельчан.

Шли колядовщики от дома к дому. Подойдут, станут под окно или в избу войдут. Кто-нибудь спросит:

– Хозяева, можно ли коляду кричать?

– Можно, можно! – отвечают те.

Рады хозяева колядовщикам. Разве не приятно, когда тебя поздравляют и добра желают? А поздравляли пением особых песен – колядок. Их называли ещё овсенями, таусенями. В колядках радовались наступающим праздникам, славили их:

Вы сходитесь, люди,

Вы сходитесь, добры!

Вы пилите сосну,

Вы колите доски,

Вы мостите мосты:

К нам приедут гости,

Гости дорогие,

Три брата родные:

Первый-то братец —

Рождество Христово,

А второй-то братец —

Василий Великий[5],

А третий-то братец —

Крещенье Христово.

Ох, колядка, колядица!

А чаще всего в колядках величали, славили людей. Можно было поздравить всю семью:

Можно было поздравить всю семью:

Коляда, коляда!

Пришла коляда накануне Рождества;

Мы ходили, мы искали коляду святую

По всем дворам, по проулочкам.

Нашли коляду у Петрова-то двора.

Петров-то двор – железный тын.

Среди двора три терема стоят.

Во первом терему – светел месяц,

В другом терему – красно солнце,

А в третьем терему – часты звёзды.

Светел месяц – Пётр свет Иванович,

Красно солнце – Анна Кирилловна,

Часты звёзды – то дети их.

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,

На долгие веки, во многие лета!

Можно было поздравить кого-то отдельно. Например, хозяина:

– Ой, овсень, ой, коляда!

Дома ли хозяин?

– Его дома нету,

Он уехал в поле

Пшеницу сеять.

– Сейся, пшеница,

Колос колосистый,

Колос колосистый,

Зерно зернисто!

Или выкрикивали:

Коляда!

Уроди Бог хлеба,

На то лето и на это!

Зерно – с кочедык[6],

Соломка – с оглоблю!

Поздравление – дело серьёзное. Но какие святки без шуток? И колядовщики заканчивали славление просьбой одарить их. К празднику хозяева пекли специальные лепёшки – кокурки или печенье в виде домашних животных – козлят, барашков. И подавали всё это колядовщикам. Считалось, что печёная скотинка-животинка принесёт благополучие хозяйству, хороший приплод скота, а значит, богатство.

Но какие святки без шуток? И колядовщики заканчивали славление просьбой одарить их. К празднику хозяева пекли специальные лепёшки – кокурки или печенье в виде домашних животных – козлят, барашков. И подавали всё это колядовщикам. Считалось, что печёная скотинка-животинка принесёт благополучие хозяйству, хороший приплод скота, а значит, богатство.

Вопросы и задания для повторения

• 1. Какие стихи о зиме ты знаешь? Кто их авторы? Какое стихотворение тебе особенно понравилось? Почему?

• 2. Что такое сравнение? С чем поэты сравнивают зиму, снег, вьюгу?

• 3. Какие «зимние» слова тебе запомнились?

4. Составь устный рассказ о зиме. Можно описать зимнюю природу: зимний парк, заснеженное деревце, морозные узоры на окне. Можешь рассказать о зимних забавах, о новогоднем празднике, украшенной ёлке, о катании с гор, зимней прогулке. Постарайся украсить речь сравнениями, красочными определениями. Какой текст у тебя получился – описание или повествование?

5. Какие народные праздники бывают зимой? Расскажи, как на Руси праздновали святки.

Какие народные праздники бывают зимой? Расскажи, как на Руси праздновали святки.

Детство Отрочество и юность Льва Толстого

Лев Толстой

12,99 фунтов стерлингов

Количество Детство Отрочество и юность

Твердый переплет

Классика > Вымысел

ISBN: 9781857150131

- Описание

- Дополнительная информация

Описание

Слегка вымышленный рассказ Толстого о своем раннем опыте стоит наравне с «Записной книжкой охотника» Тургенева как шедевр русской пастырской жизни девятнадцатого века. Крестьяне и солдаты, слуги и аристократы: весь мир позднейшей прозы Толстого предстает здесь перед нами в ярких красках, написанный с той яркой свежестью и острой наблюдательностью, которые должны были стать отличительными чертами зрелого писателя.

Варианты доставки

Заказы обрабатываются и отправляются с понедельника по пятницу.

Расчетное время отправки:

Обычно товары отправляются в течение от двадцати четырех до семидесяти двух часов. Время отправки не включает доставку. Если один или несколько товаров недоступны, когда вы размещаете свой заказ, может возникнуть задержка в отправке, чтобы мы могли отправить ваши товары как можно меньшим количеством посылок.

Последние оценки доставки в Великобританию

- 1-й класс — 1-2 рабочих дня

- 2-й класс — 2-3 рабочих дня

- Бесплатно нажмите и заберите в Daunt Books Marylebone

Последняя международная доставка по Европе 904067 904007 рабочих дней

Действующие ограничения Covid, сокращенные Воздушные и грузовые перевозки, большие объемы и зимние погодные условия влияют на транспортировку и локальную доставку по всему миру.

Информация о доставке за границу

Мы испытываем задержки с доставкой во многие страны, но в большинстве случаев местные услуги уже возобновлены. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с последней информацией, представленной в Международном бюллетене инцидентов Royal Mail.

Таможня зарубежных стран

Если вы заказываете товары с доставкой за пределы Великобритании, обратите внимание, что ваш груз может облагаться импортными пошлинами и налогами, которые взимаются после того, как товары достигают страны назначения.

Любые сборы, взимаемые в связи с таможенной очисткой, должны быть оплачены вами. Вы соглашаетесь с тем, что Daunt Books не контролирует дополнительные расходы, связанные с таможенной очисткой. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с местными таможенниками или в почтовом отделении для получения дополнительной информации о налогах/пошлинах на импорт, которые могут применяться к вашему онлайн-заказу, поскольку это меняет страну за страной.

Дополнительная информация

| Вес | 1 кг |

|---|---|

| Размеры | 25 × 17 × 8 см |

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Настройки cookie ПРИНЯТЬ

«Детство, отрочество, юность» Льва Толстого — Библиотека Немо

Опубликовано ; Последнее обновление: 23 февраля 2018 г.

Толстой в 20 лет «Жизнь и творчество» Павла БирюковаАвтопортрет Толстого

В этой полуавтобиографической трилогии Толстой представил себе дружбу между своим детским «я», рассказчиком, и своим юношеским «я», князем Дмитрием Нехлюдовым, который также является героем его последнего романа «Воскресение». Толстому было всего 20, когда он написал трилогию, но его автопортрет был потрясающе точным.

В нем было две личности, обе из которых я считал прекрасными.

Один, которого я искренне любил, был добрым, кротким, снисходительным, веселым и сознавал, что это разные вещи. Когда он был в таком настроении, вся его наружность, самый тон голоса, каждое движение его как бы говорили: «Я добр и добродушен и радуюсь тому, что таков, и всякий видит, что я таков». радуйся». Другая из двух его личностей, которую я только что начал постигать и перед величием которой я преклонялся духом, была личностью человека холодного, сурового к себе и другим, гордого, религиозного до предела. фанатизма и педантичной морали.

Уже в этой трилогии проявляются личностные качества Толстого, полнее проявляющиеся в его поздних произведениях, прозорливые, чувственные, страстные, социально нескладные, философские, нравственно-идеалистические. Как он сам писал в Воскресенье , «Каждый человек носит в себе зачатки всякого человеческого качества, и проявляется то одно, то другое, и человек часто становится непохожим на себя, оставаясь при этом тем же человеком».

О любви и горе

Только тот, кто может сильно любить, может испытать непреодолимое горе. Однако сама их потребность в любви иногда служит тому, чтобы избавить их от горя и спасти их. Нравственная природа человека более живучая, чем физическая, и горе никогда не убивает.

Не горе, а отчаяние убивает. В любви нет отчаяния. Совершенная любовь изгоняет отчаяние. Любовь никогда не подводит.

Три вида любви

Любовь бывает трех видов: любовь к красоте, любовь, отрицающая себя, и практическая любовь.

Любовь к красоте состоит из любви к чувству красоты и ее выражению. Люди, любящие таким образом, считают объект своей привязанности желанным лишь постольку, поскольку он вызывает в них то приятное ощущение, сознание и выражение которого успокаивают чувства. Они часто меняют объект своей любви, так как их главная цель состоит в том, чтобы сладострастное чувство их обожания постоянно возбуждало. Чтобы сохранить в себе это чувственное состояние, они говорят без умолку и в самых изящных выражениях… Это может показаться странным и смешным, но я убежден, что среди нас есть большая часть общества, особенно женщины, любовь которых ибо их друзья, мужья или дети умерли бы завтра, если бы им запретили распространяться об этом на языке Франции!

Чтобы сохранить в себе это чувственное состояние, они говорят без умолку и в самых изящных выражениях… Это может показаться странным и смешным, но я убежден, что среди нас есть большая часть общества, особенно женщины, любовь которых ибо их друзья, мужья или дети умерли бы завтра, если бы им запретили распространяться об этом на языке Франции!

Любовь второго рода – любовь отречения – состоит в стремлении к самопожертвованию ради любимого объекта, независимо от того, принесет ли такое самопожертвование пользу или вред объекту. Люди, пристрастившиеся к такой любви, никогда не ищут взаимности, ибо лучше пожертвовать собой ради того, кто тебя не понимает. Они всегда мучительно стремятся преувеличить достоинства своей жертвы; обычно постоянны в своей любви, чтобы не отказываться от похвалы лишений, которые они терпят; всегда готовые умереть, чтобы доказать ему или ей всю полноту своей преданности, но щадящие такие маленькие ежедневные доказательства своей любви, которые не требуют особых усилий самосожжения; неизменно гордые своей любовью, требовательные, ревнивые, недоверчивые и, как ни странно, опасающиеся, чтобы предмет их обожания подвергся опасности (чтобы они спасли его от беды, а потом утешили) и даже был злобным (чтобы они могут очистить его от порока).