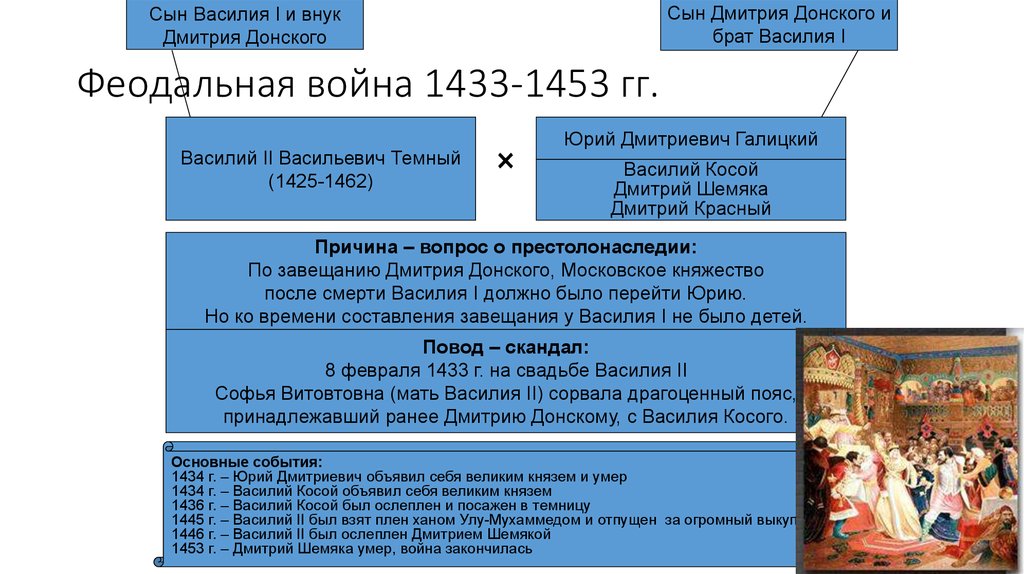

Феодальная война в Московском княжестве

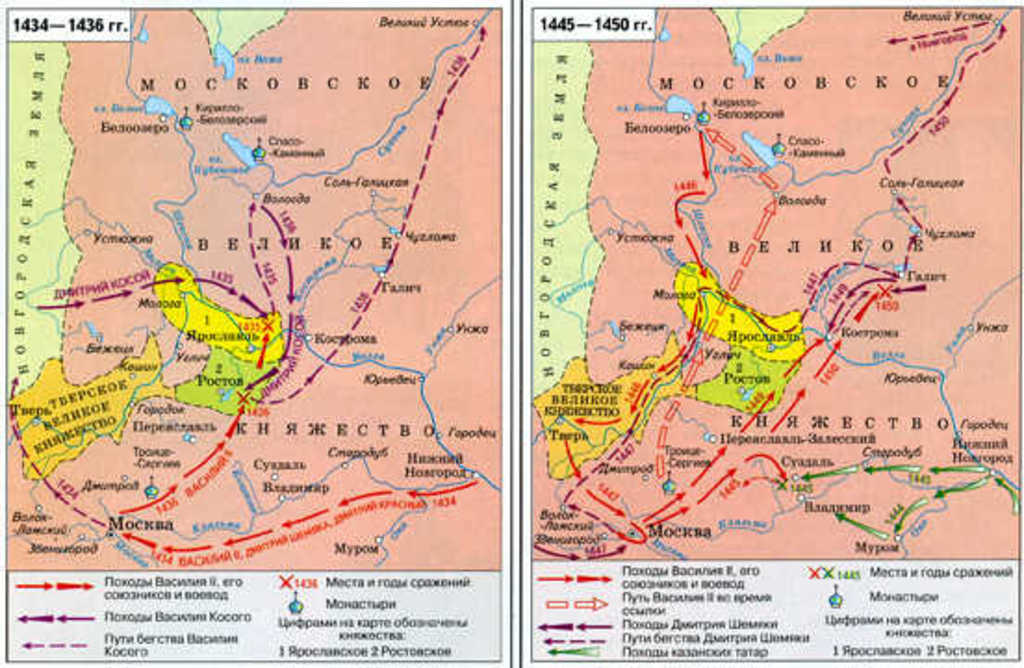

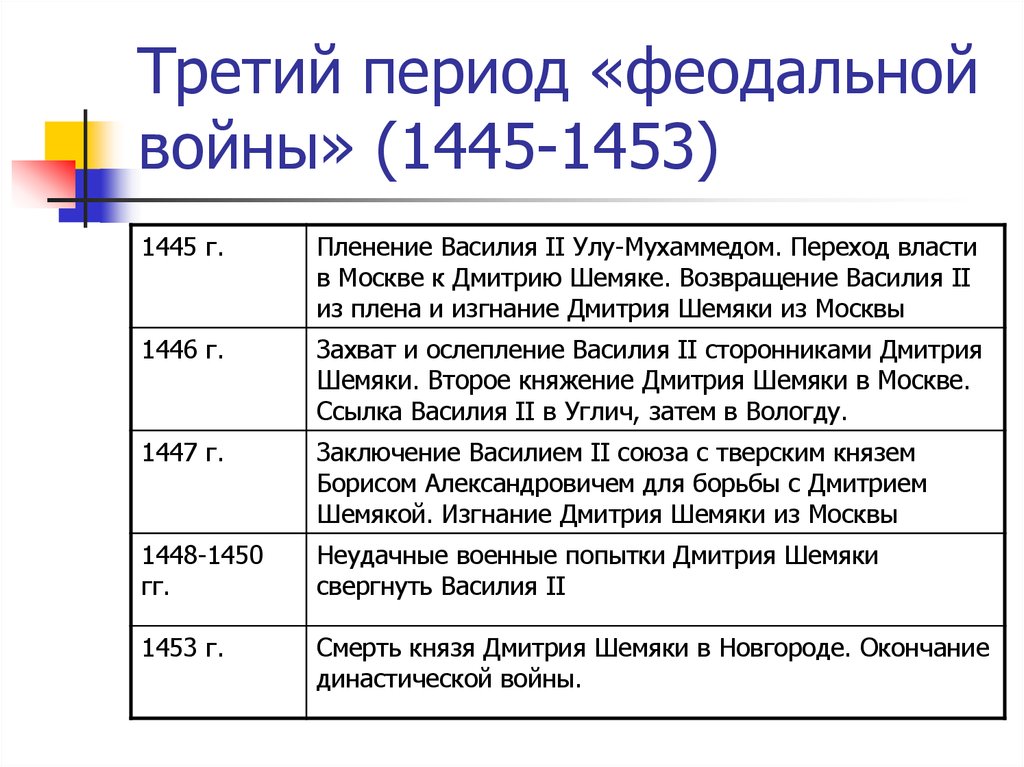

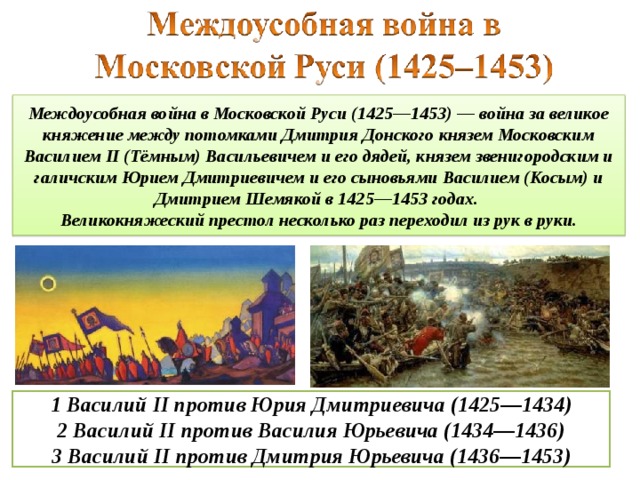

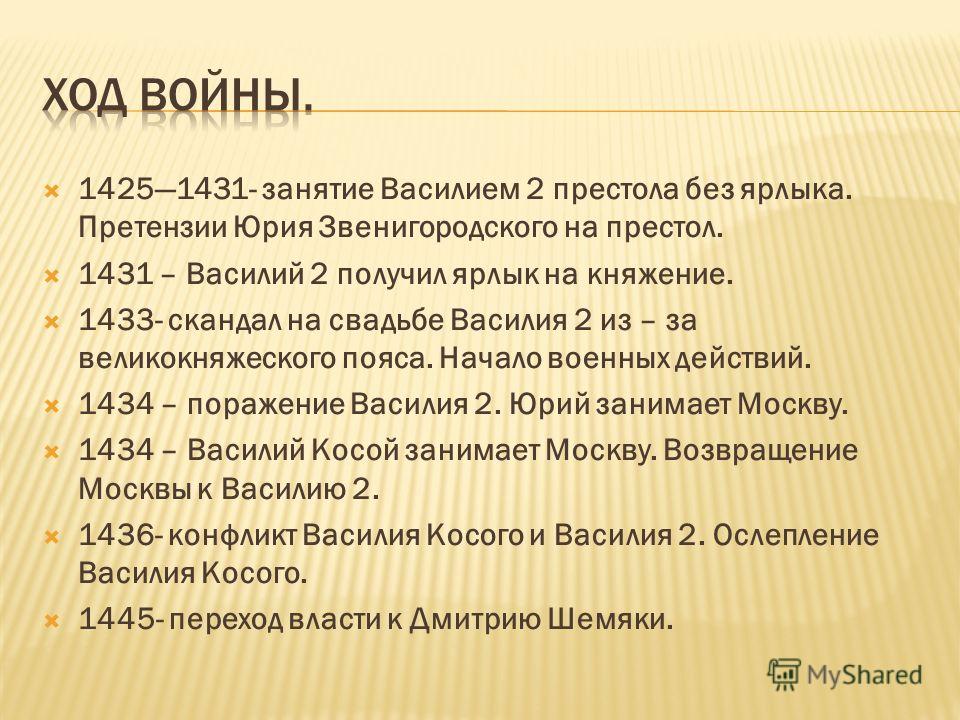

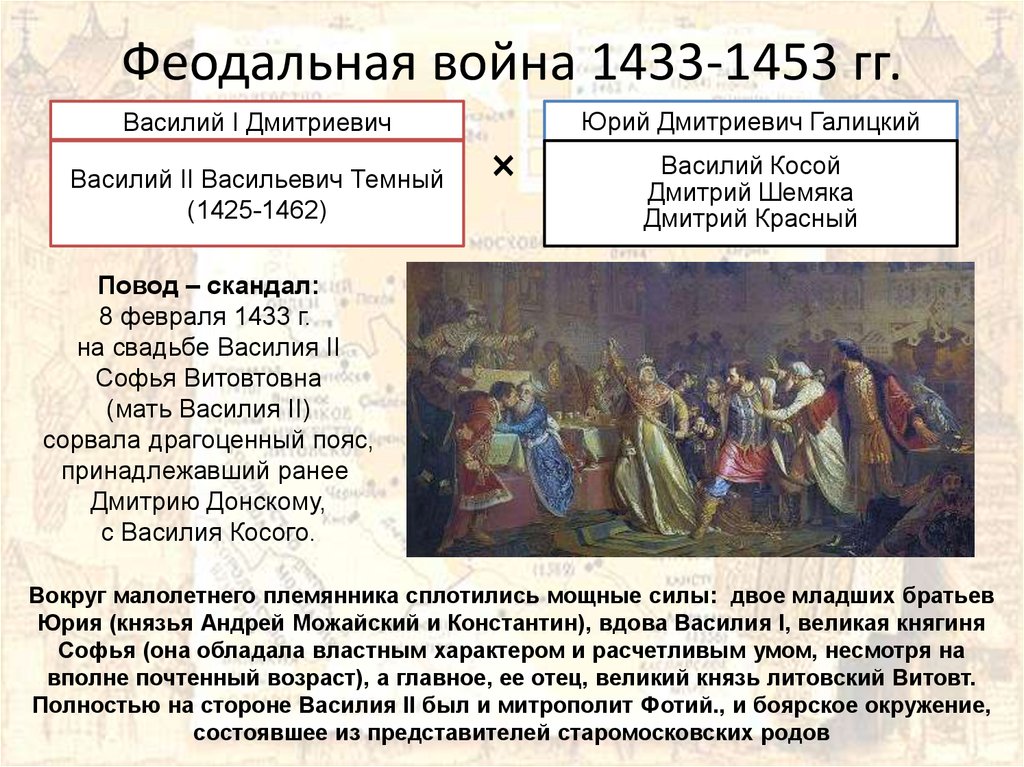

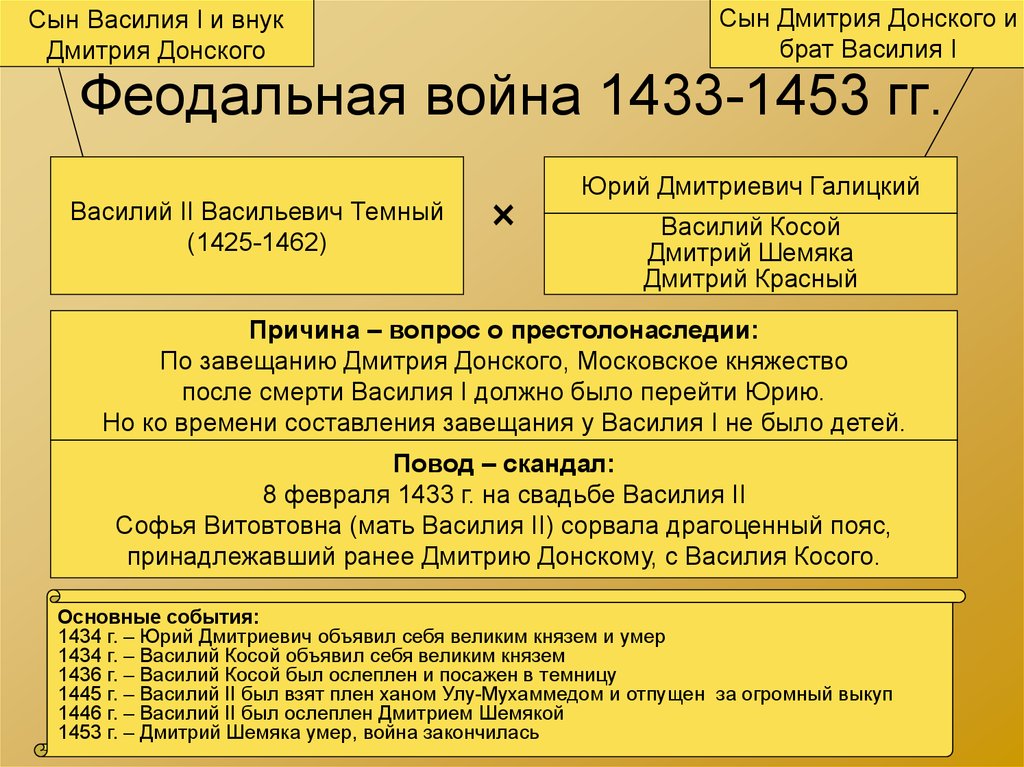

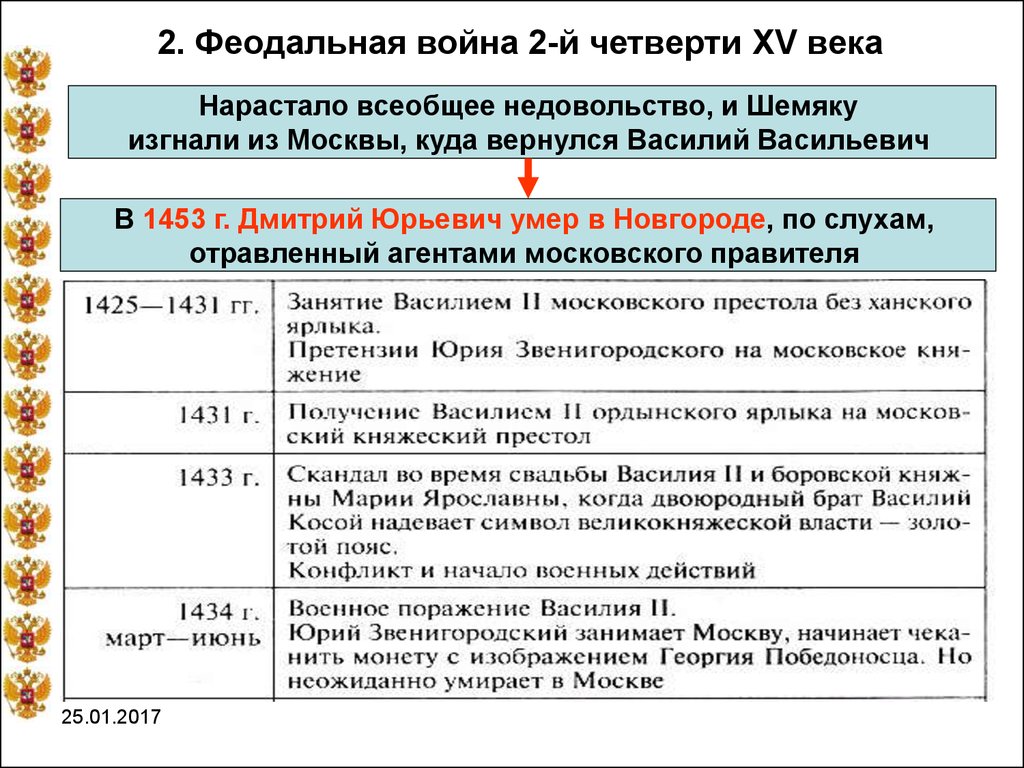

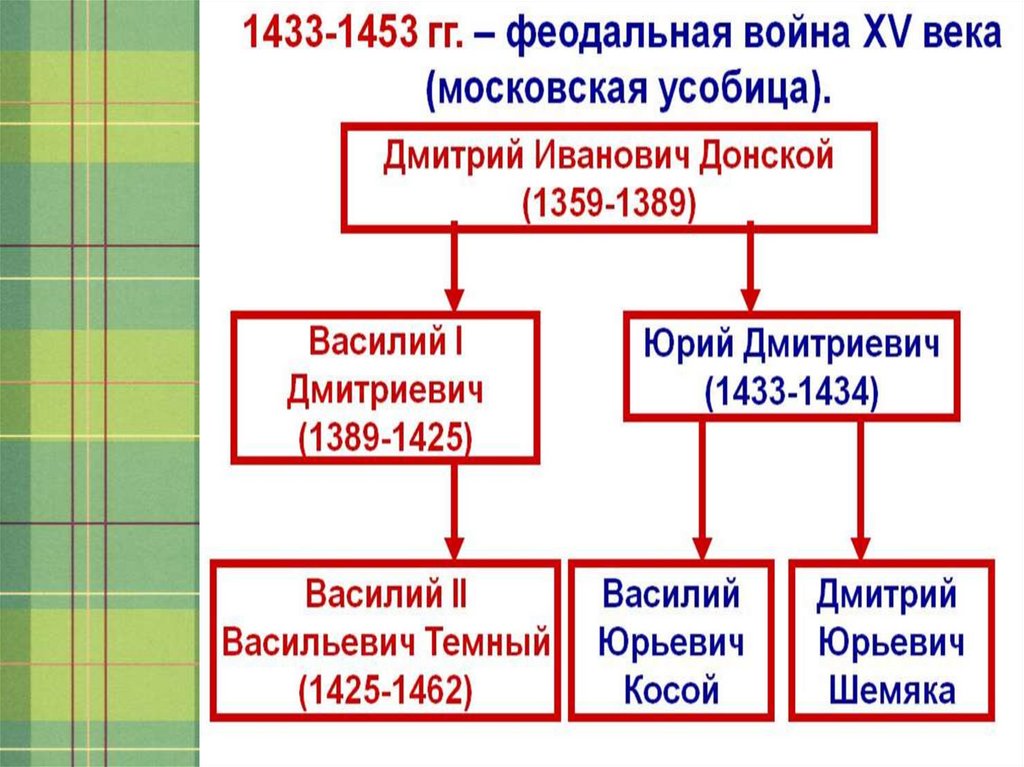

КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ II ТЕМНОГОВо время междоусобной войны 1425-53 гг. между Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, а затем и сыновьями последнего Василием Косым и Дмитрием Шемякой Москва несколько раз переходила из рук в руки. Во время свадьбы Василия II с серпуховской княжной Марией Ярославной в феврале 1433 г. вспыхнула ссора Василия II с галицкими князьями; войско Василия II было разбито в сражении на р. Клязьме (25 апреля 1433 г.), Василий II бежал из Москвы, которую занял князь Юрий Дмитриевич. Недовольство политикой Юрия Дмитриевича привело к отъезду многих служилых людей из города к Василию II, находившемуся в Коломне. Вскоре Юрий Дмитриевич вынужден был покинуть Москву. После нового поражения Василия II в битве 20 марта 1434 г. и недельной осады Москвы 31 марта город был снова занят сторонниками князя Юрия Дмитриевича, однако после его скорой смерти (5 июня 1434 г.) наследником московского престола объявил себя Василий Косой. Месяц спустя, «побрав злато и серебро, казну отца своего и градский запас весь», Василий Косой ушел в Кострому. Василий II вновь вступил в Москву и в январе 1435 г. разбил войско Василия Косого. В 1436 г. по приказу Василия II был схвачен приехавший в Москву Дмитрий Шемяка, а войско Василия Косого было разбито на р. Черехе, сам Василий Косой был привезен в Москву и 21 мая 1436 г. ослеплен. В 1439 г., когда под стенами Москвы «безвестно» появилось войско хана Улу-Мухаммеда, Василий II покинул город, оставив наместником Юрия Патрикеева, и отправился на Волгу; Улу-Мухаммед сжег московские посады и после десятидневной осады города отступил, взяв полон. Во время похода на Казань в июле 1445 г. раненый Василий II был взят в плен; власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Вскоре после этого в городе вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные строения; погибло около 2 тыс. человек, начались волнения горожан. В октябре 1445 г. Василий II был отпущен из плена и прибыл в Москву в сопровождении татар; Дмитрий Шемяка бежал в Углич, где собрал войско, и 12 февраля 1446 г.

Месяц спустя, «побрав злато и серебро, казну отца своего и градский запас весь», Василий Косой ушел в Кострому. Василий II вновь вступил в Москву и в январе 1435 г. разбил войско Василия Косого. В 1436 г. по приказу Василия II был схвачен приехавший в Москву Дмитрий Шемяка, а войско Василия Косого было разбито на р. Черехе, сам Василий Косой был привезен в Москву и 21 мая 1436 г. ослеплен. В 1439 г., когда под стенами Москвы «безвестно» появилось войско хана Улу-Мухаммеда, Василий II покинул город, оставив наместником Юрия Патрикеева, и отправился на Волгу; Улу-Мухаммед сжег московские посады и после десятидневной осады города отступил, взяв полон. Во время похода на Казань в июле 1445 г. раненый Василий II был взят в плен; власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Вскоре после этого в городе вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные строения; погибло около 2 тыс. человек, начались волнения горожан. В октябре 1445 г. Василий II был отпущен из плена и прибыл в Москву в сопровождении татар; Дмитрий Шемяка бежал в Углич, где собрал войско, и 12 февраля 1446 г. захватил Москву; Василий II был схвачен в Троице-Сергиевом монастыре, доставлен в Москву, ослеплен (отсюда прозвище Темный) и сослан в Углич. Но уже в декабре 1446 г. Василий II вновь занял Москву, в начале 1450 г. нанес решающее поражение Дмитрию Шемяке.

захватил Москву; Василий II был схвачен в Троице-Сергиевом монастыре, доставлен в Москву, ослеплен (отсюда прозвище Темный) и сослан в Углич. Но уже в декабре 1446 г. Василий II вновь занял Москву, в начале 1450 г. нанес решающее поражение Дмитрию Шемяке.

Энциклопедия «Москва»

ТРАГЕДИЯ «ВАСИЛИЙ II»

Если бы мы писали не очередную главу популярного исследования русского PR, а трагедию в духе Шекспира — под вполне шекспировским названием, — то начать ее следовало бы с действующих лиц…

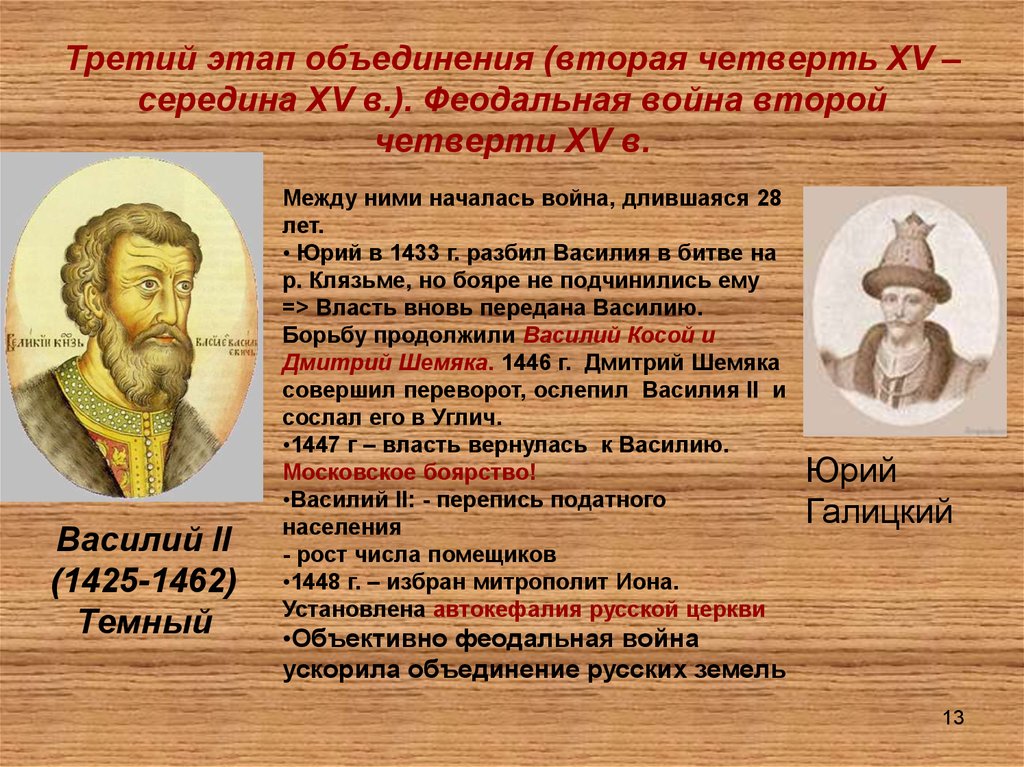

Василий II Темный — великий князь московский (1425-1462, с перерывами). Несколько раз терял престол, а потом был ослеплен Шемякой (1446). После этого и был прозван Темным. В этом прозвище слышна трагичность и уважительность. Народ видел в нем законного государя.

Софья Витовтовна — его мать. Литовка по национальности. Решительная женщина.

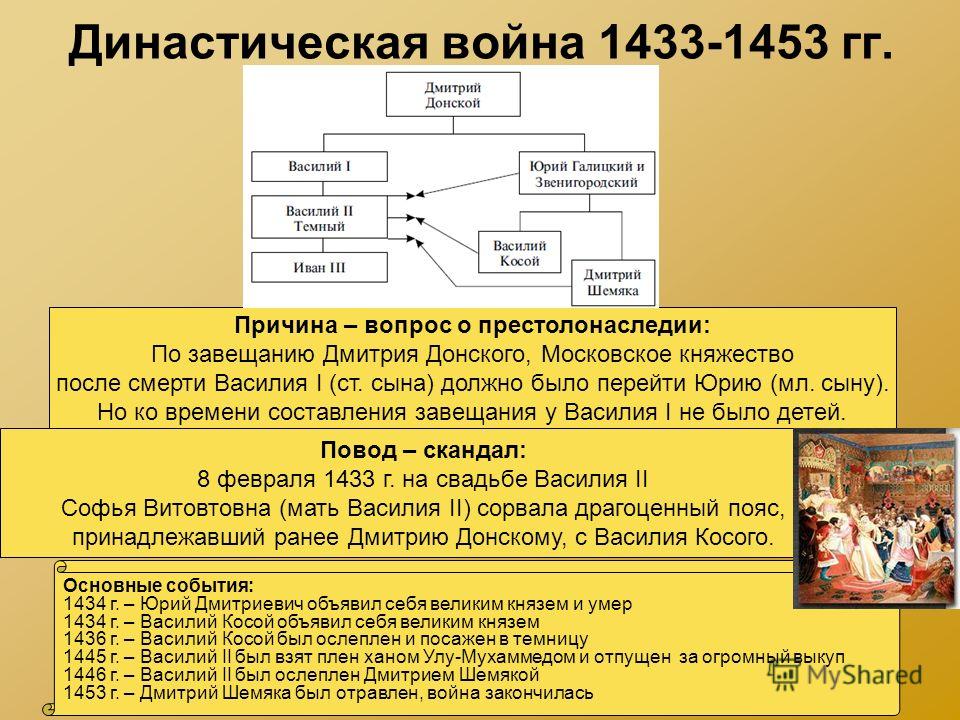

Юрий Галицкий — великий князь Московский (1433-1434), дядя Василия II.

Василий Косой — великий князь Московский (1434, один месяц), сын Юрия Галицкого, соответственно, двоюродный братец Василия II. Был ослеплен Василием II (1436), за что и получил свое несимпатичное прозвище. Народ его не любил.

Был ослеплен Василием II (1436), за что и получил свое несимпатичное прозвище. Народ его не любил.

Дмитрий Шемяка — великий князь Московский (1446-1447), тоже сын Юрия Галицкого. Ослепил в отместку за брата самого Василия II. Был отравлен.

Круг замкнулся. Ослепления, отравления. Достаточно мрачно. Но начиналось все с отчасти комического эпизода. Шекспир любил вставлять такие интермедии в свои трагедии. К сожалению, русская история не была ему знакома, а то бы вместо «Короля Лира» ходили бы мы сейчас на «Василия II».

Мединский В. Р. Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра. М., 2010

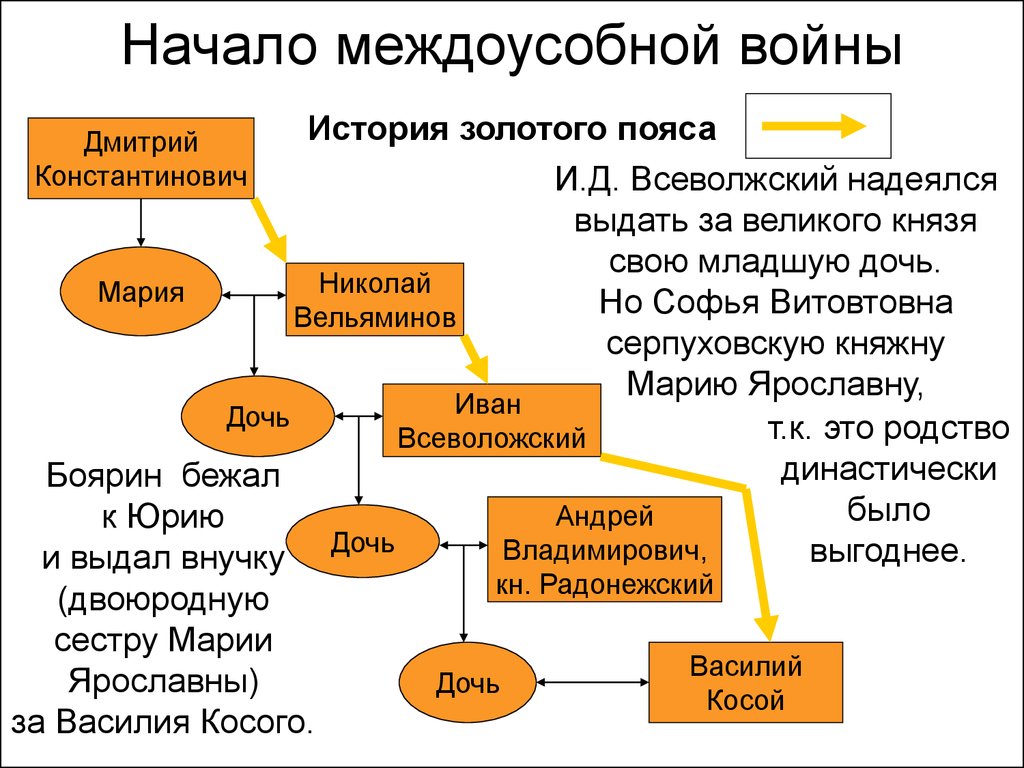

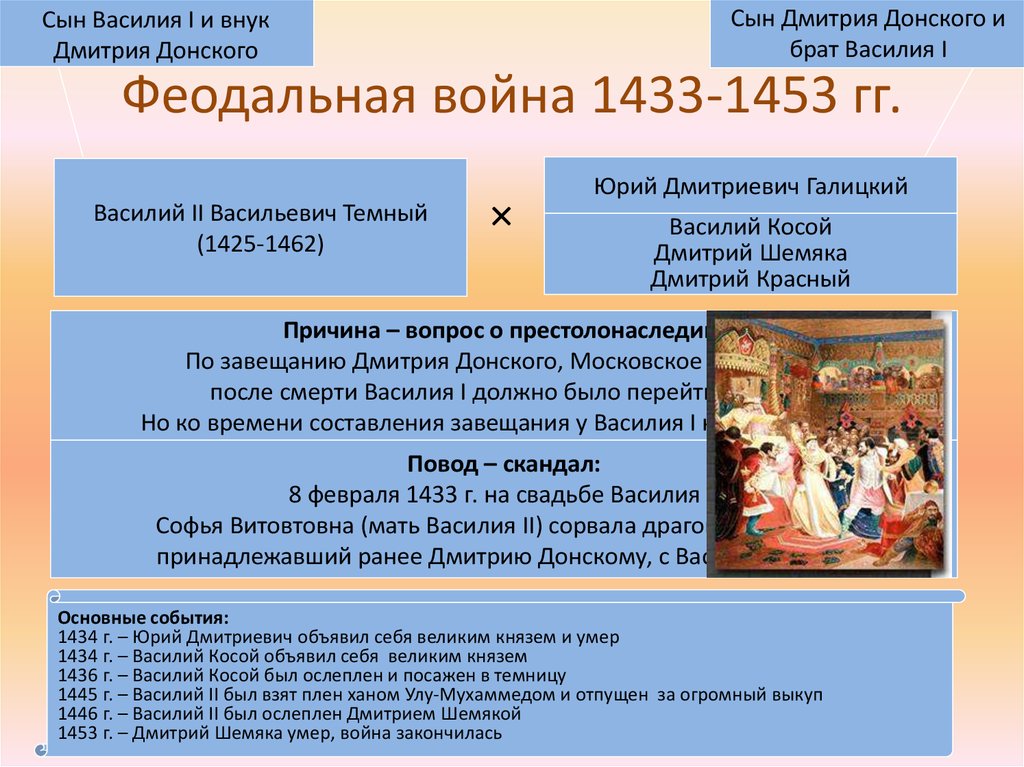

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ЭПИЗОД

Но между тем как Иван Димитриевич подговаривал Юрия возобновить старые притязания, в Москве сыновья Юрия — Василий Косой и Димитрий Шемяка — пировали на свадьбе великокняжеской. Василий Косой приехал в богатом золотом поясе, усаженном дорогими каменьями. Старый боярин Петр Константинович рассказал историю этого пояса матери великокняжеской, Софье Витовтовне, историю любопытную: пояс этот был дан суздальским князем Димитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокиею, шедшею замуж за Димитрия Донского; последний тысяцкий Василий Вельяминов, имевший важное значение на княжеской свадьбе, подменил этот пояс другим, меньшей цены, а настоящий отдал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь князя Димитрия суздальского, Марья. Николай Вельяминов отдал пояс также в приданое за дочерью, которая вышла за нашего боярина, Ивана Димитриевича; Иван отдал его в приданое за дочерью же князю Андрею, сыну Владимира Андреевича, и по смерти Андреевой, обручив его дочь, а свою внучку за Василия Косого, подарил жениху пояс, в котором тот и явился на свадьбу великого князя. Софья Витовтовна, узнав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства, беззаконно перешедшую в чужое. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы, и это послужило предлогом к войне.

Николай Вельяминов отдал пояс также в приданое за дочерью, которая вышла за нашего боярина, Ивана Димитриевича; Иван отдал его в приданое за дочерью же князю Андрею, сыну Владимира Андреевича, и по смерти Андреевой, обручив его дочь, а свою внучку за Василия Косого, подарил жениху пояс, в котором тот и явился на свадьбу великого князя. Софья Витовтовна, узнав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства, беззаконно перешедшую в чужое. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы, и это послужило предлогом к войне.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М. 1960. Кн. 1

ШЕМЯКИН СУД

Шемякинъ судъ (судъ вѣроломный, нечестный).

Это Сидорова правда да Шемякинъ судъ.

Ср. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды… были возстановлены…

Н. Макаровъ. Воспоминанія. Предисловіе.

Дмитрій Шемяка (1446 г.) ослѣпилъ Василія Темнаго и завладѣлъ престоломъ (свергнутъ 1450 г.).

Ср. Отъ сего убо времени въ велицѣй Русіи на всякаго судію и восхитника во укоризнахъ прозвася Шемякинъ судъ.

Сборник образных слов и иносказаний. 1904

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ

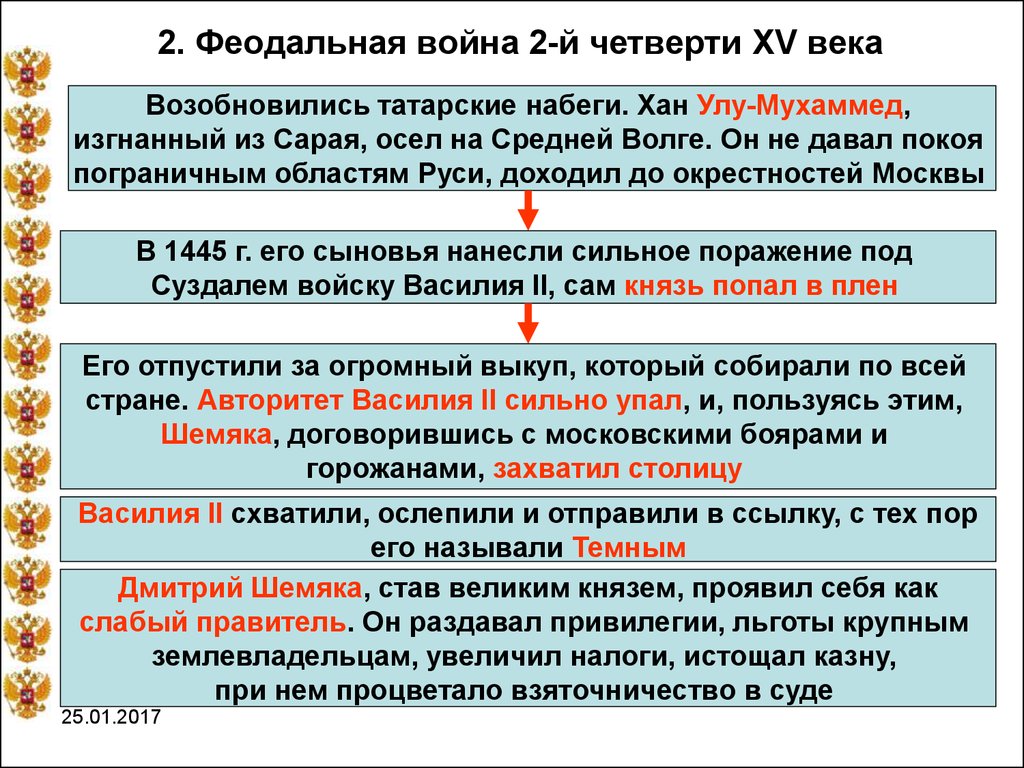

7 июля 1445 г. в битве под Суздалем с сыновьями Улуг-Мухаммада великий князь потерпел неожиданное поражение, был ранен и попал в плен. 1 окт. 1445 г. его освободили из плена с обязательством выплатить огромный выкуп, вместе с ним в Северо-Восточную Русь прибыли ордынские сборщики дани.

Происшедшее нанесло сильный удар по авторитету Василия Васильевича. Часть русского общества — представители знати, московские купцы и даже некоторые монахи Троице-Сергиева монастыря — стала склоняться к тому, что Дмитрий Шемяка мог бы стать лучшим носителем великокняжеского сана. Организаторами заговора против великого князя стали Дмитрий Шемяка и Иоанн Можайский. Во время поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь Василий Васильевич был схвачен заговорщиками и 16 февраля 1446 г. ослеплен (отсюда его прозвище — Темный) в Москве, на дворе Шемяки в Кремле. Великокняжеский стол занял Дмитрий Шемяка, бывший великий князь был заключен в тюрьму в Угличе.

ослеплен (отсюда его прозвище — Темный) в Москве, на дворе Шемяки в Кремле. Великокняжеский стол занял Дмитрий Шемяка, бывший великий князь был заключен в тюрьму в Угличе.

Столкнувшись со значительным сопротивлением и церковным неодобрением своих действий, Шемяка был вынужден освободить Василия Васильевича и его семью из тюрьмы. На собравшемся осенью 1446 г. Соборе духовенства состоялось примирение князей. Вскоре, однако, игумен Кириллова монастыря Трифон освободил Василия Васильевича от клятвы. После этого великий князь стал покровительствовать ученикам преподобного Кирилла Белозерского.

Из Вологды, не желая подчиняться Шемяке, Василий Васильевич направился в Тверь к великому князю Борису Александровичу, который предложил ему помощь. Союз был скреплен браком дочери тверского князя Марии и старшего сына Василия Васильевича — Иоанна III Васильевича. В Тверь стали приходить бояре и дети боярские, отказавшиеся служить Шемяке. Василию Васильевичу предложили свои услуги ордынские царевичи Касим и Якуб, сыновья Улуг-Мухаммада, изгнанные своим братом. В ночь на Рождество 1446 г. московско-тверская рать под командованием московского боярина М. Б. Плещеева внезапным наездом захватила Москву. Началась новая война. Чтобы привлечь на свою сторону удельных князей, великий князь сделал им новые пожалования: брат жены великого князя Василий Ярославич Серпуховской получил Дмитров, Иоанн Можайский — Бежецкий Верх и половину Заозерья, другую половину Заозерья получил его младший брат Михаил Андреевич Верейский.

В ночь на Рождество 1446 г. московско-тверская рать под командованием московского боярина М. Б. Плещеева внезапным наездом захватила Москву. Началась новая война. Чтобы привлечь на свою сторону удельных князей, великий князь сделал им новые пожалования: брат жены великого князя Василий Ярославич Серпуховской получил Дмитров, Иоанн Можайский — Бежецкий Верх и половину Заозерья, другую половину Заозерья получил его младший брат Михаил Андреевич Верейский.

После возвращения Василия Васильевича в Москву русское духовенство активно способствовало укреплению власти великого князя для скорейшего окончания феодальной войны. Важным шагом в этом направлении было посланное 29 декабря 1447 г. Дмитрию Шемяке письмо русских епископов и настоятелей монастырей. Шемяке был поставлен ультиматум: в краткий срок «исправиться» перед великим князем, в противном случае он будет отлучен от Церкви. В начале 1448 г. Шемяка и его союзник Иоанн Можайский вынуждены были дать великому князю «проклятые грамоты», в которых указывалось, что на нарушившем свои обязательства верности по отношению к великому князю «не буди милости Божьей и Пречистые его Богоматере, и молитв великих чюдотворцев земли нашия», и «благословениа всех епископ земли Русскиа».

Когда и это соглашение было нарушено, духовенство Московской митрополии стало рассматривать Шемяку как отлученного от Церкви, общение с которым христианам запрещено. В походе на Галич — удельную столицу Шемяки, — предпринятом Василием Васильевичем весной 1449 г., великого князя сопровождали недавно поставленный митрополит Иона и епископы. В январе следующего года войска Василия Васильевича взяли город, Шемяка бежал в Великий Новгород, где нашел помощь и поддержку, военные действия переместились на земли Русского Севера. Взятый в плен Шемякой Пермский епископ св. Питирим отказался снять с него отлучение. Когда жители Вятки вместе с галичским князем стали нападать на земли Василия Васильевича, митр. Иона пригрозил отлучить их от Церкви, а священникам обещал лишить их сана, если они не прекратят действовать вместе «с отлученным от Божия Церкве с князем Дмитреем Шемякой». Тогда же святитель обратился с посланием к Новгородскому архиепископу Евфимию II и жителям Великого Новгорода с требованием не только отказать Шемяке в поддержке, но и с ним «ни ясти, ни пити», т. к. он «сам себе от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими». После смерти Дмитрия Шемяки, отравленного в 1453 г. по приказу Василия Васильевича в Великом Новгороде, митрополит Иона запретил поминать галичского князя на заупокойных службах.

к. он «сам себе от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими». После смерти Дмитрия Шемяки, отравленного в 1453 г. по приказу Василия Васильевича в Великом Новгороде, митрополит Иона запретил поминать галичского князя на заупокойных службах.

Православная энциклопедия

Чистяков П.П. На свадьбе великого князя Василия Васильевича Темного великая княгиня Софья Витовтовна отнимает у князя Василия Косого, брата Шемяки, пояс с драгоценными каменьями, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому, которым Юрьевичи завладели неправильно (фрагмент). 1861

Особенности объединительного процесса на Руси -История России

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Особенности объединительного процесса на Руси. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//150/osobennosti-obedinitelnogo-protsessa-na-rusi/ (дата обращения: 9.04.2023)

– URL: https://myfilology.ru//150/osobennosti-obedinitelnogo-protsessa-na-rusi/ (дата обращения: 9.04.2023)

Содержание

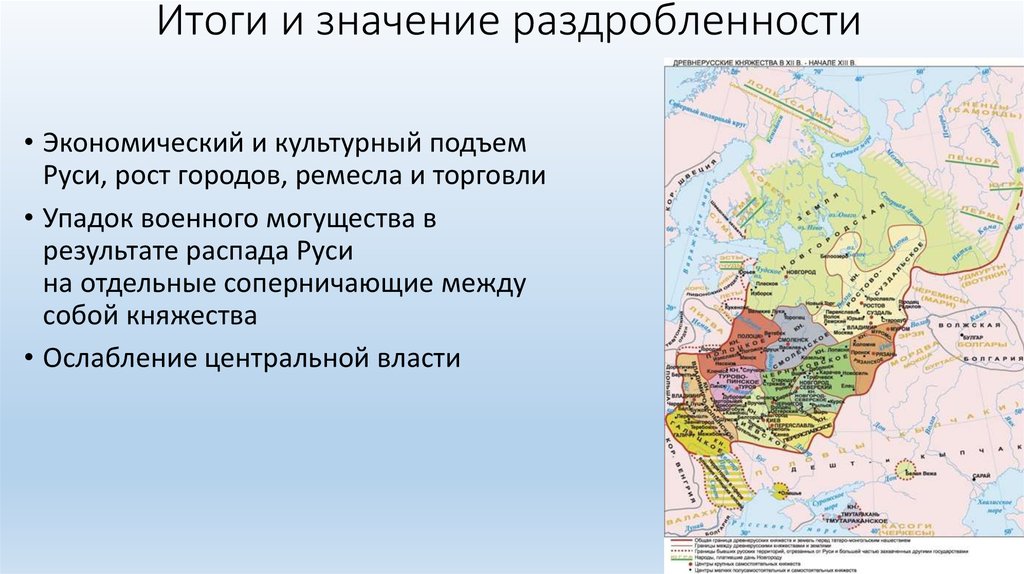

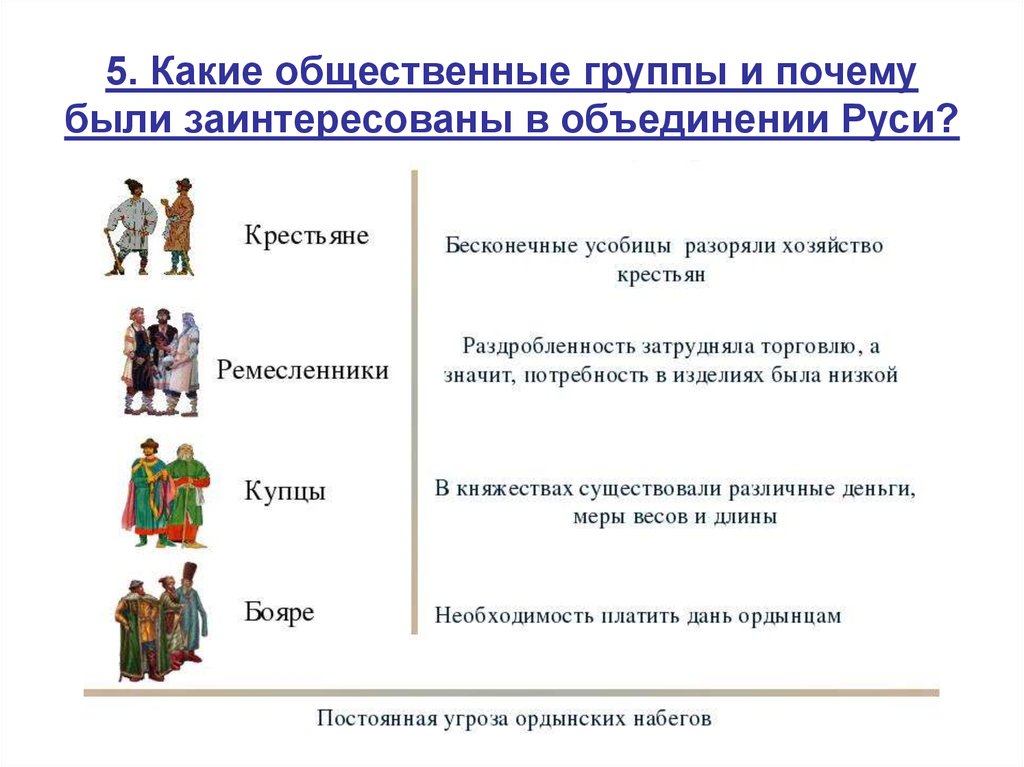

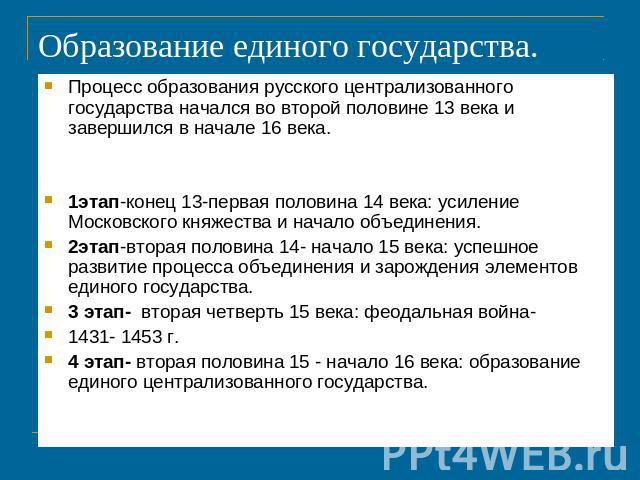

Объединение Киевской Руси имело несколько предпосылок. До начала 13 века Киевская Русь представляла собой не единое государство, а содружество нескольких разрозненных княжеств, которые номинально подчинялись власти Киева и Киевского князя, однако по факту были абсолютно самостоятельными территориями со своими законами и своей политикой. Более того, княжества и князья регулярно воевали между собой за территории и право политического влияния. В результате междоусобных войн Русь сильно ослабла, как политически, так и военно, и не могла противостоять постоянным набегом кочевников и попыткам других государств завоевать территории страны. В результате отсутствия единой армии Русь в 13 веке находилась под влиянием Литвы и Золотой Орды (монголо-татарское иго), потеряла независимость и вынуждена была выплачивать дань захватчикам.

Особенности объединения Руси

Постоянные междоусобные войны и несостоятельность власти постепенно привели к тому, что власть Киева и Киевского князя ослабли. Возникла необходимость в появлении нового центра власти, вокруг которого можно было объединиться. На момент начала объединения на звание возможной столицы и центра объединения Руси претендовали несколько городов – Москва, Тверь и Переяславль.

Тяжелое положение в экономике и политике привели к тому, что новая столица должна была сильно отличаться от старой и иметь определенные качества. Во-первых, столичный город должен был находиться далеко от границ, чтобы его было трудно завоевать, во-вторых, он должен был иметь доступ ко всем основным торговым путям, чтобы можно было наладить экономику, и в-третьих, князь новой столицы должен был иметь отношение к правящей владимирской династии. Всем этим требованиям отвечала Москва, которая к тому моменту набирала силу и влияние благодаря умелой политике своих князей.

Именно вокруг Москвы и Московского княжества постепенно начался процесс объединения русских земель.

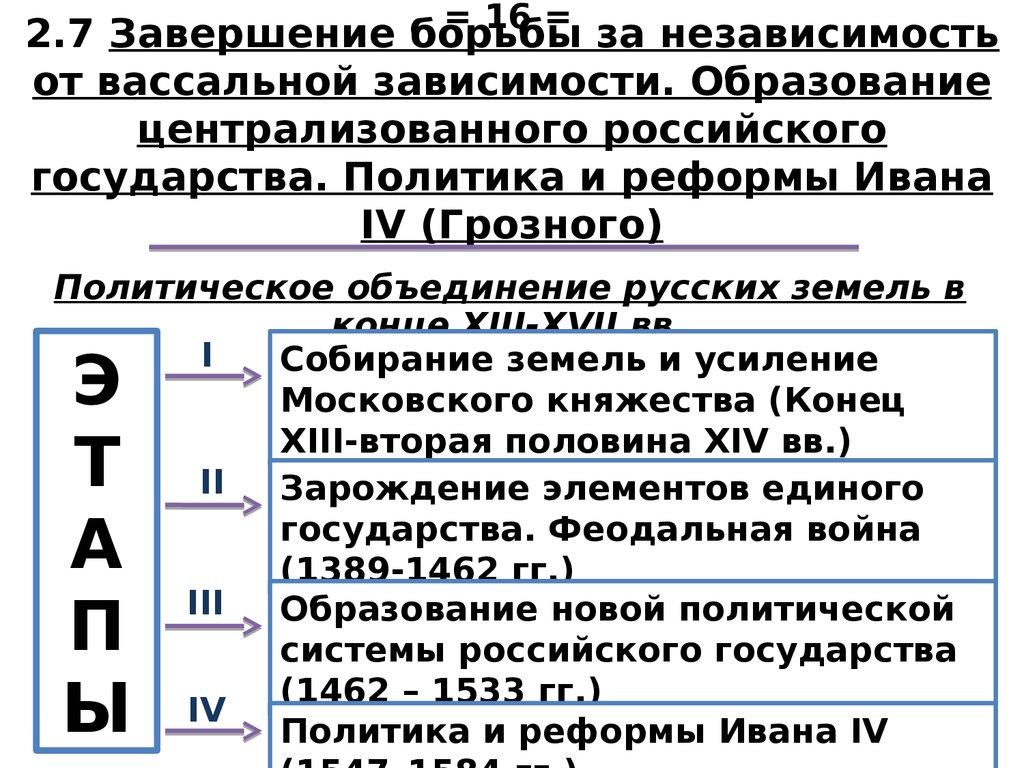

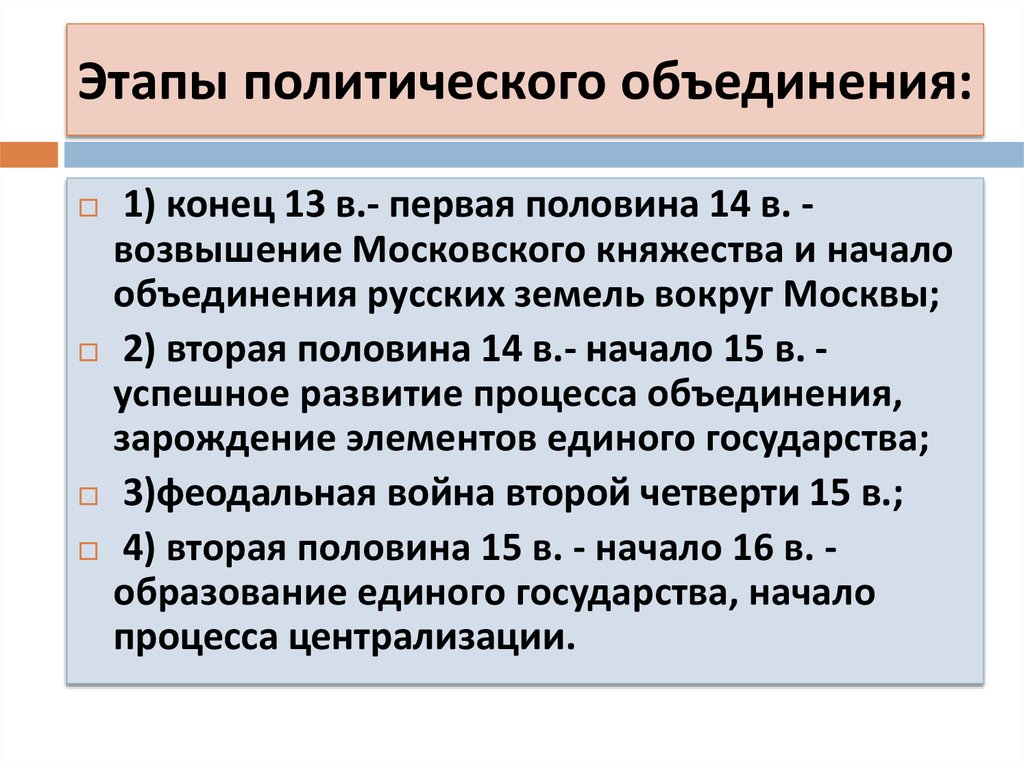

Этапы объединения Руси

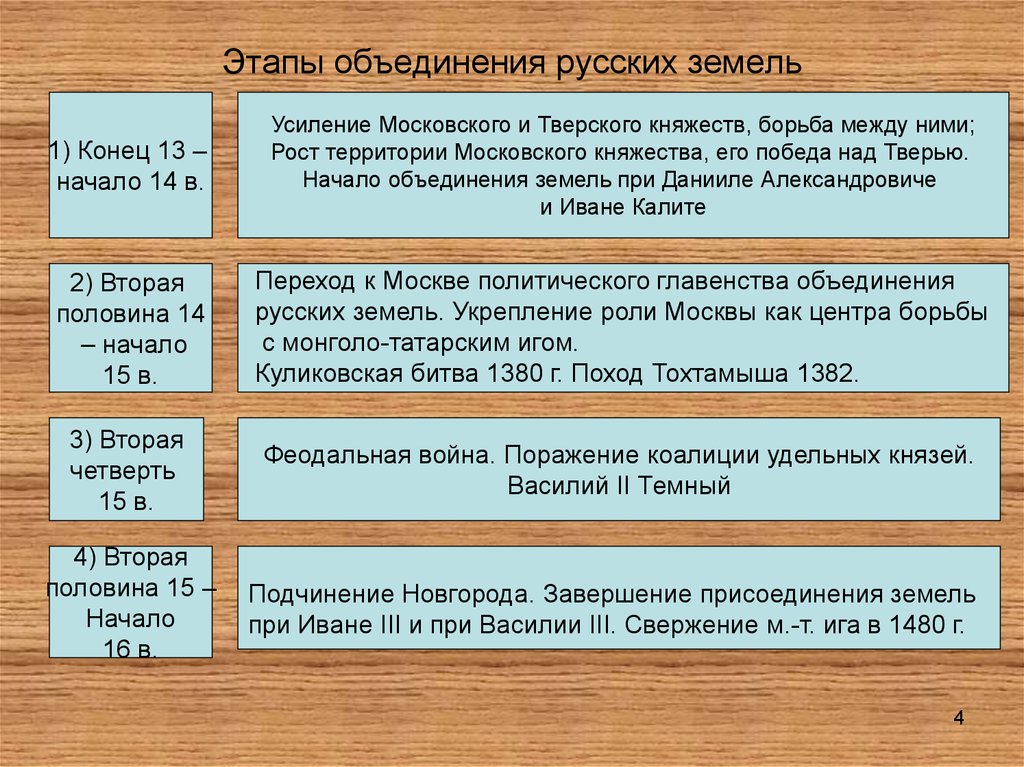

Создание единого государства проходило в несколько этапов, многие князья (Олег, Дмитрий Донской, Иван Калита и другие) имели к нему отношение.

В 13 веке только начавшийся процесс объединения земель был прерван бесчинствами и разорением со стороны Золотой Орды. Татаро-монгольское иго не хотело, чтобы Русь представляла собой сильное единое государство, поэтому оно всячески способствовало междоусобицам и разрозненности. И без того автономные княжества стали делиться на еще более мелкие территории, происходили постоянные отделения городов и земель, сопровождаемые войнами и разорениями.

1 этап:

По определению известного историка Б.Ф. Поршнева, «две Руси»: примерно в XIV–XV вв., писал он, Русь «разделилась на два русских государства. Одно, находившееся под властью монголов, постепенно усиливалось, со столицей в Москве, затем стало самостоятельным Московским государством. Другое, не подпавшее под власть монголов, оказалось зато в одном государстве вместе с Литвой и Польшей».

Другое, не подпавшее под власть монголов, оказалось зато в одном государстве вместе с Литвой и Польшей».

Объединительный процесс на Руси шел параллельно с освобождением от золотоордынского ига, и Москва сумела возглавить оба этих процесса. В историографии неоднократно поднимался вопрос: могли ли иные центры (кроме Москвы) стать лидерами в объединении русских земель? В качестве возможного кандидата на эту роль называют Великий Новгород и Великое княжество Литовское (Литовско-Русское государство).

Официальные историки отвечают на этот вопрос отрицательно, ссылаясь на то, что исторически республика в Средние века не могла стать объединителем (пример Генуи, Венеции, Гамбурга и др.), а в Литве были очень сильны позиции бояр (магнатов).

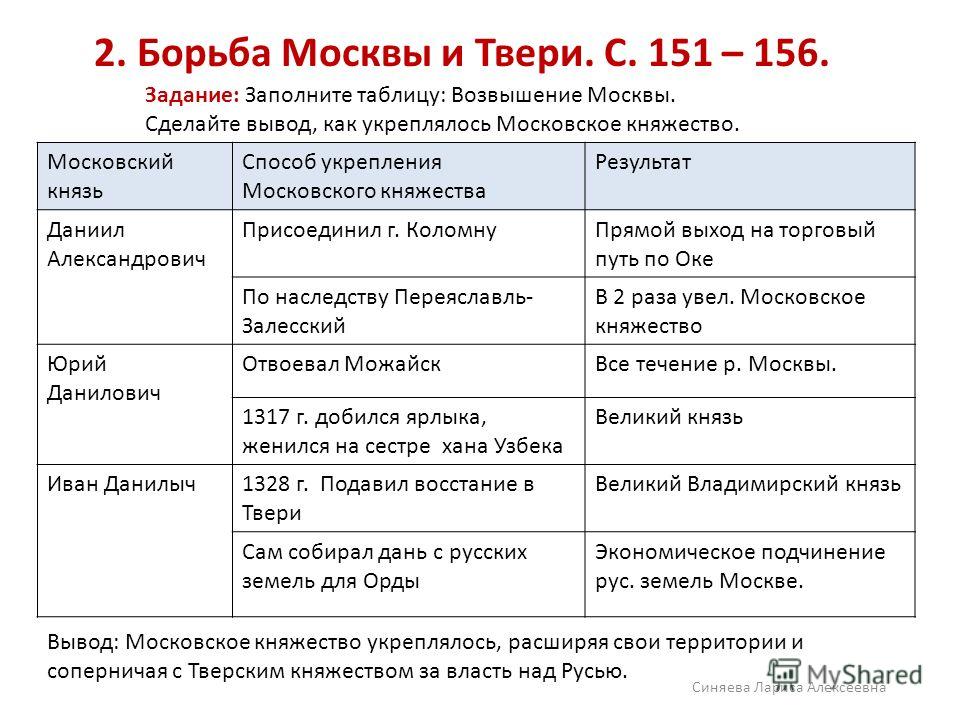

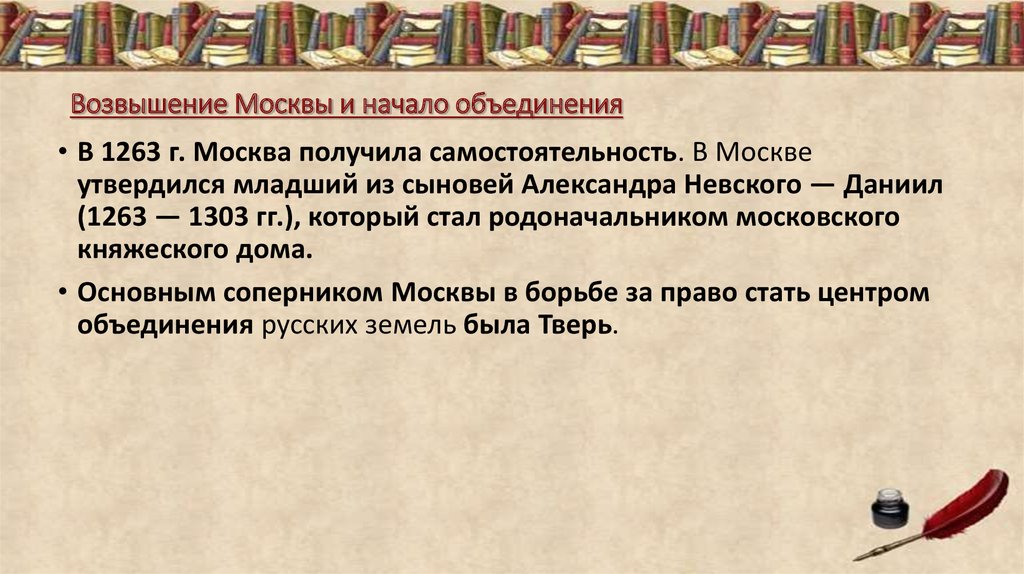

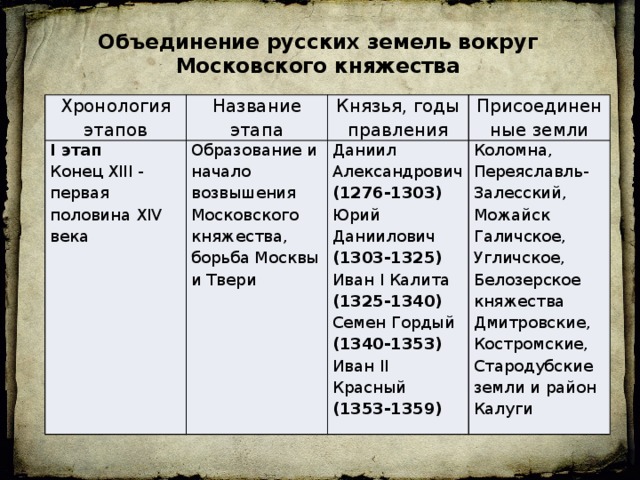

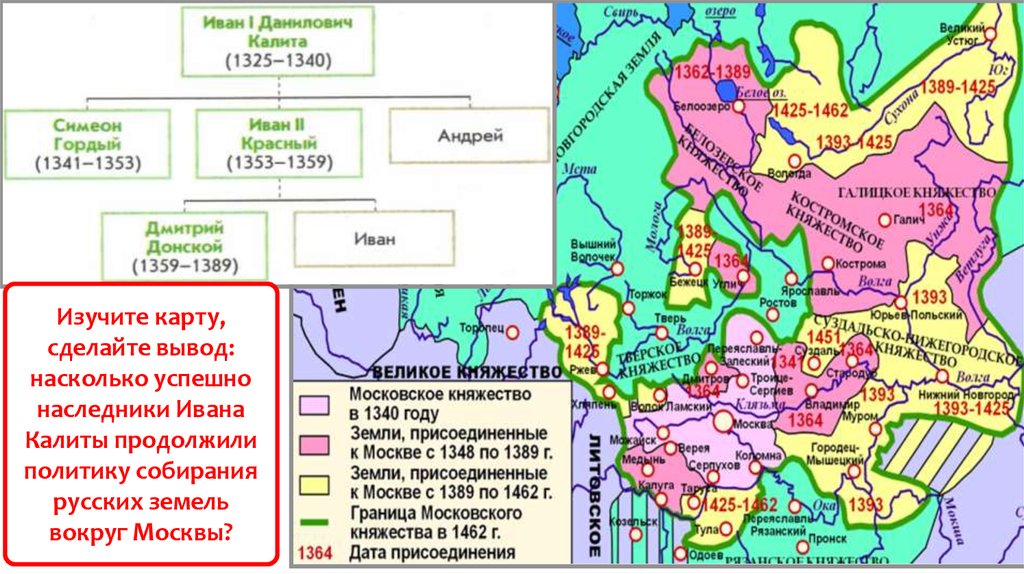

Основателем династии московских князей был младший сын Александра Невского — Даниил Александрович (1276–1303). При нем под контролем московского князя оказалось все течение Москвы-реки (после присоединения в начале XIV в. Коломны и Можайска и получения по завещанию от бездетного племянника Переяславльского княжества).

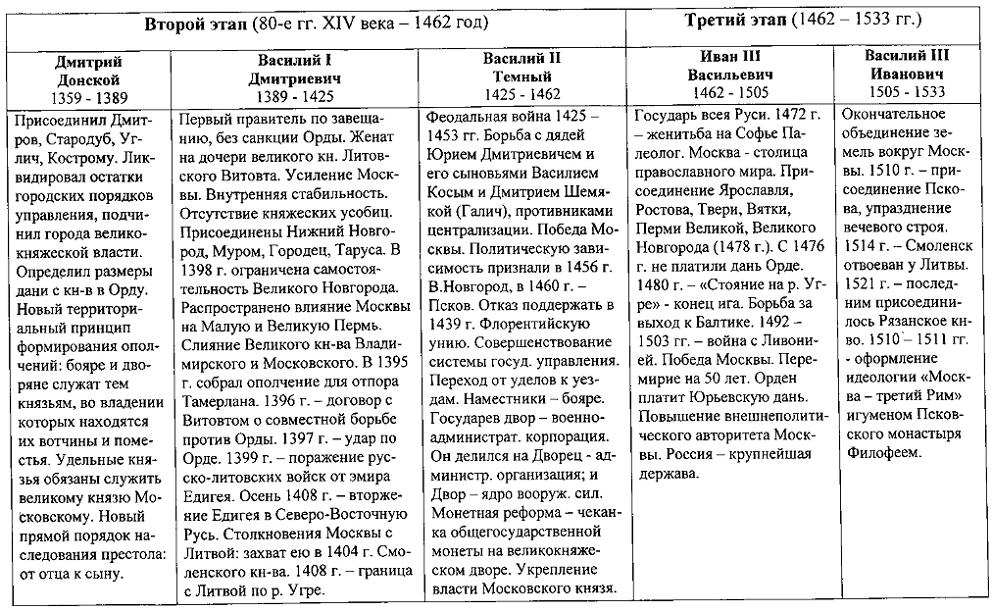

Дальнейшее усиление Москвы продолжалось при его сыновьях — Юрии Даниловиче (1303–1325) и Иване I Даниловиче Калите (1325–1340). Особое значение московские князья придавали овладению ярлыком на великое княжение Владимирское (ярлык выдавался ханами Золотой Орды и давал право на сбор дани и доставки ее в Орду), так как не было иного способа возвыситься над другими русскими князьями. В конце XIII — начале XIV в. этим ярлыком владели князья Твери (по праву старшинства, которого вначале пытались придерживаться золотоордынские ханы). Заветной мечтой московских князей было получить ханский ярлык. В поединке между княжествами использовались любые средства: козни, доносы, убийства. Наконец, в 1328 г. Иван Калита, использовав антитатарское восстание в Твери, помог татарским войскам разгромить Тверь и получил от хана Узбека ярлык на великое княжение. С этого времени ярлык не выходил из-под контроля Москвы, хотя передачи ярлыка другим князьям случались и позже.

Существенную роль в усилении Москвы сыграло расширение территории княжества (Калита скупал земли у церкви, частных лиц, приобрел даже три удельных города — Галич, Углич, Белоозерск), а также сложившийся в первой половине XIV в. союз с Новгородской республикой. Накопленный в правление Калиты военно-экономический потенциал позволил его потомкам вступить в открытую борьбу с Ордой.

союз с Новгородской республикой. Накопленный в правление Калиты военно-экономический потенциал позволил его потомкам вступить в открытую борьбу с Ордой.

Политику Ивана Калиты после его смерти продолжили сыновья Симеон Гордый (1340–1353) и Иван II Красный (1353–1359). При Симеоне Гордом и Иване II в состав Московского княжества вошли дмитровские, костромские земли, район Калуги. Тверской князь Всеволод Александрович не решился на дальнейшую борьбу с Москвой и отдал замуж за Симеона свою сестру Марию в 1346 г. В 1341 г. после похода Симеона на Новгород Великий (с войском отправился и митрополит всея Руси Феогност) в Новгороде появился наместник московского князя.

Дошедшие до наших дней источники говорят о дипломатическом такте Симеона, его осторожности, но и об умении держать власть грозно и твердо. Так что вполне возможно, военное столкновение с Ордой могло бы произойти в княжение Симеона Гордого. Но из Европы пришла эпидемия чумы. Полагают, чуму занесли в Псков немецкие купцы. К тому времени чума уже унесла в Европе более 24 млн. жизней. Из Пскова эпидемия перекинулась в Новгород Великий, затем и в другие русские города. В Смоленске в живых осталось лишь 4 человека, в Белоозерске — ни одного. В Москве от чумы скончался митрополит Феогност, затем — великий князь Симеон, его сыновья и брат Андрей.

К тому времени чума уже унесла в Европе более 24 млн. жизней. Из Пскова эпидемия перекинулась в Новгород Великий, затем и в другие русские города. В Смоленске в живых осталось лишь 4 человека, в Белоозерске — ни одного. В Москве от чумы скончался митрополит Феогност, затем — великий князь Симеон, его сыновья и брат Андрей.

Иван Красный получил в Орде не только ярлык на великое княжение, но и право судебной власти над другими русскими князьями.

Еще один удачный тактический ход московских князей — тесный союз с церковью, перенос митрополии из Владимира в Москву. Это придало Москве статус церковного и идеологического центра, а князья получили богатого и влиятельного союзника. Еще на церковном соборе в Переяславле-Залесском в 1311 г. московский князь Юрий Данилович возглавил группу светских защитников тогдашнего главы церкви — митрополита Галицкого Петра Волынца, обвиняемого епископом Тверским Андреем в продаже церковных должностей и других грехах. Полностью оправданный Петр позже подолгу гостил в Москве, а в 1325 г. Иван Калита перевез престарелого митрополита к себе на проживание. Через год Петр умер и похоронен в недостроенном Успенском соборе, вскоре он был канонизирован.

Иван Калита перевез престарелого митрополита к себе на проживание. Через год Петр умер и похоронен в недостроенном Успенском соборе, вскоре он был канонизирован.

Наличие мощей Петра и резиденции митрополита превратили Москву в духовный центр Северо-Восточной Руси, а московские князья начали претендовать на политическое господство в этом регионе. Передача же ярлыка Ивану Калите совпала с прибытием из Византии нового митрополита Феогноста (1328–1353). Феогност сразу прибыл в Москву и утвердил там резиденцию митрополитов. По словам В.О. Ключевского, «это сочувствие церковного общества, может быть, всего более помогло московскому князю укрепить за собой национальное и нравственное значение в Северной Руси».

Важным фактором в усилении Москвы стал переход на службу к московскому князю боярских семей из разлтчных городов бывшей Киевской Руси.

2 этап:

В 14 веке Русь попала под влияние Литовского княжества, что дало толчок к объединению некоторых земель под властью великого князя литовского. В итоге, в 14-15 веках Литва сумела подчинить себе Киевское, Полоцкое, Витебское, Городенское княжества, а также Чернигов, Смоленск и Волынь. Несмотря на то, что эти территории потеряли независимость, они все же представляли собой некое подобие единого государства. В конце века Литва захватила большую часть русских территорий и подошла вплотную к Москве, которая к тому моменту стала центром политической власти оставшихся княжеств и земель. Был также и третий центр – Северо-Восток – где все еще правили потомки Владимира Мономаха, а князья из Владимира носили звание «великих князей».

В итоге, в 14-15 веках Литва сумела подчинить себе Киевское, Полоцкое, Витебское, Городенское княжества, а также Чернигов, Смоленск и Волынь. Несмотря на то, что эти территории потеряли независимость, они все же представляли собой некое подобие единого государства. В конце века Литва захватила большую часть русских территорий и подошла вплотную к Москве, которая к тому моменту стала центром политической власти оставшихся княжеств и земель. Был также и третий центр – Северо-Восток – где все еще правили потомки Владимира Мономаха, а князья из Владимира носили звание «великих князей».

В течение второго этапа объединительного процесса на Руси (во 2-й половине XIV — начале XV в.) происходит значительное изменение политической карты Северо-Восточной Руси. Одни историки (К.В. Базилевич, Н.Л. Рубинштейн) говорят о существовании здесь только 4 крупных государственных объединений: Московского, Тверского, Рязанского княжеств и Великого Новгорода. Другие (А.Н. Сахаров) называют княжества Московское, Тверское, Рязанское и усилившееся Нижегородско-Суздальское; Новгород Великий А. Н. Сахаров относит к Северо-Западной Руси.

Н. Сахаров относит к Северо-Западной Руси.

В 1354 г. митрополитом всея Руси стал Алексий, сын боярина из Чернигова Федора Бяконта. Назначение на высший пост в русской церковной иерархии русского человека в столь тяжелое для Руси время — собирания сил для борьбы с Золотой Ордой и объединения земель — имело огромное значение. До Алексия на русской митрополии сменилось 23 иерарха, 19 из которых были греками. Несомненно, русские митрополиты лучше понимали проблемы отечества, боль земли, были ближе к своему народу. Авторитет Алексия особенно помог Москве, когда после смерти Ивана II московским князем стал его девятилетний сын Дмитрий (1359–1389). По завещанию Ивана Красного митрополит Алексий назначался регентом при малолетнем наследнике. Это был единственный подобный случай в русской истории. Помощниками Алексия выступали самые влиятельные иерархи русской церкви. Так, в период междукняжеских столкновений 1362–1364 гг. сложные дипломатические миссии в Ростове, Нижегородско-Суздальской земле успешно выполнял Сергий Радонежский. В 1364 г. в Москву был возвращен ярлык на великое княжение, отданный в 1359 г., в малолетство Дмитрия Московского, Дмитрию Константиновичу, князю Нижегородско-Суздальскому.

В 1364 г. в Москву был возвращен ярлык на великое княжение, отданный в 1359 г., в малолетство Дмитрия Московского, Дмитрию Константиновичу, князю Нижегородско-Суздальскому.

Усилению Москвы в немалой степени способствовала и задуманная Алексием в 50-е годы XIV в. монастырская реформа — основание общежительских монастырей, организованных на принципах равенства, строгого нестяжательства и на личном труде «братии», что вело и к колонизации новых, плодородных земель, увеличению богатства Московского княжества. «Железная когорта» старцев, двигаясь на новые территории, разносила по всей Руси идеи, утверждавшие особую историческую роль Москвы.

В 1366–1367 гг. в Москве был построен каменный Кремль — первый в Северо-Восточной Руси. Именно эту белокаменную крепость не смог одолеть литовский князь Ольгерд в конце 1368 г., сняв ее осаду через три дня.

В 1375 г. после похода московского войска на Тверь князь Михаил Тверской признал Дмитрия Московского «старшим братом». Источники сообщают, что под начало Дмитрия Ивановича пришли князья суздальские, нижегородские, ростовские, ярославские, белоозерские, смоленские, брянские, стародубские и многие другие. Этот сбор стал как бы пробой сил того ополчения, которое готовил Дмитрий к схватке с Ордой. Самым знаменательным пунктом договора Москвы с Тверью было решение о совместной борьбе с татарами: «А пойдут на нас татарове или на тобе, битися нам и тобе с единого всем противу их. Или мы пойдем на них, и тобе с нами с одиною пойти на них».

Этот сбор стал как бы пробой сил того ополчения, которое готовил Дмитрий к схватке с Ордой. Самым знаменательным пунктом договора Москвы с Тверью было решение о совместной борьбе с татарами: «А пойдут на нас татарове или на тобе, битися нам и тобе с единого всем противу их. Или мы пойдем на них, и тобе с нами с одиною пойти на них».

С конца 70-х годов XIV в. московский князь берет на себя функцию защитника всех русских земель, направляя войско для отпора татарам, вторгшимся в пределы других княжеств. В 1378 г. московские войска разгромили рать мурзы Бегича на р. Воже в Рязанской земле.

Победа на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. продемонстрировала силу и значение Москвы как политического и экономического центра. Специалисты утверждают, что с точки зрения военного искусства Куликовская битва стала примером использования всех тактических приемов для достижения победы (выбор места сражения — переход на территорию, которую Мамай считал «своей»; тактика боя, заставившая первые рати монголов спешиться и принять непривычный для них бой, применение приемов ложного отступления-заманивания и т. д.). Благодаря Куликовской победе был уменьшен размер дани, выплачиваемой Русью Орде. После победы на Куликовом поле (верховья Дона) князь Дмитрий Иванович был прозван Донским.

д.). Благодаря Куликовской победе был уменьшен размер дани, выплачиваемой Русью Орде. После победы на Куликовом поле (верховья Дона) князь Дмитрий Иванович был прозван Донским.

В 1382 г. хан Тохтамыш сжег Москву. После Куликовской битвы Орда не раз совершала набеги, но не решалась на битву с русскими в открытом поле.

В своем завещании Дмитрий Донской впервые передал великое княжение Владимирское своему сыну Василию как «вотчину» (наследственное владение) московских князей, без санкции хана Золотой Орды.

За время правления Василия I Дмитриевича (1389–1425) в состав Московского княжества вошел Нижний Новгород (1393), ряд земель на окраинах страны.

3 этап:

К концу 14-началу 15 века произошли новые изменения. Владимир потерял свою власть и полностью подчинился Москве (Москва стала столицей в 1389 году). Литва же присоединилась к Польскому Королевству и после ряда русско-литовских войн также потеряла довольно большую часть русских территорий, которые также стали тяготеть к Москве.

Последний этап объединения Руси, заключительный, относится к концу 15-началу 16 века, когда Русь окончательно стала единым централизованным государством с новой столицей Москвой и единым государем – великим князем московским. С тех пор к государству периодически присоединялись новые территории, однако основное «ядро» оставалось неизменным.

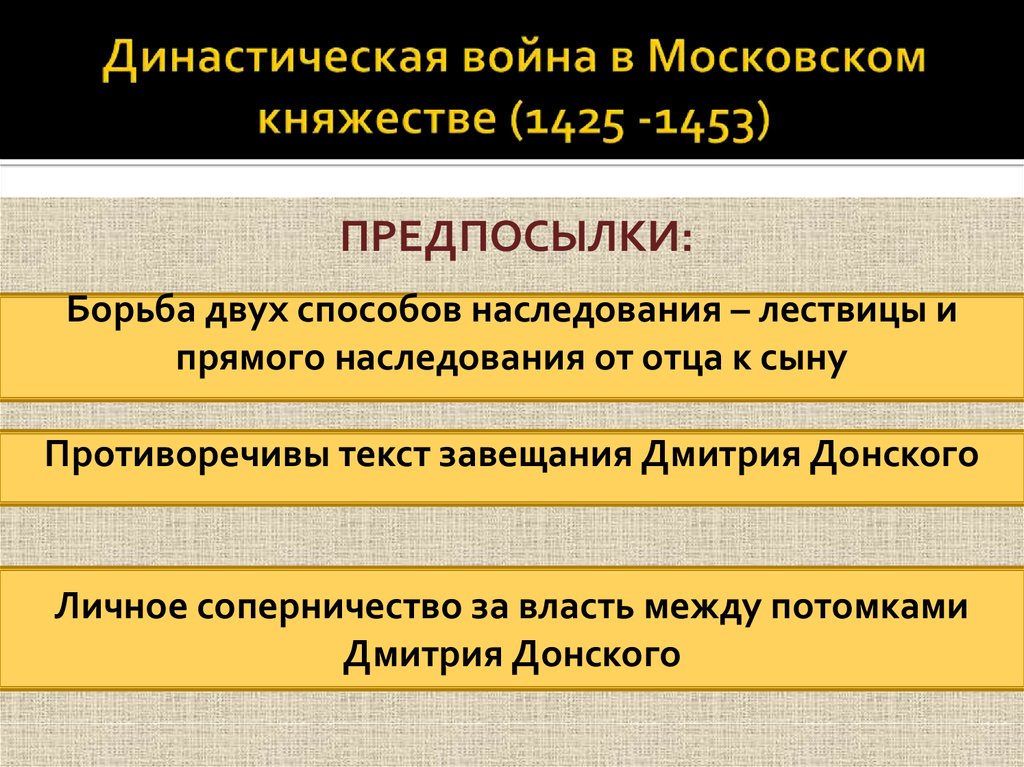

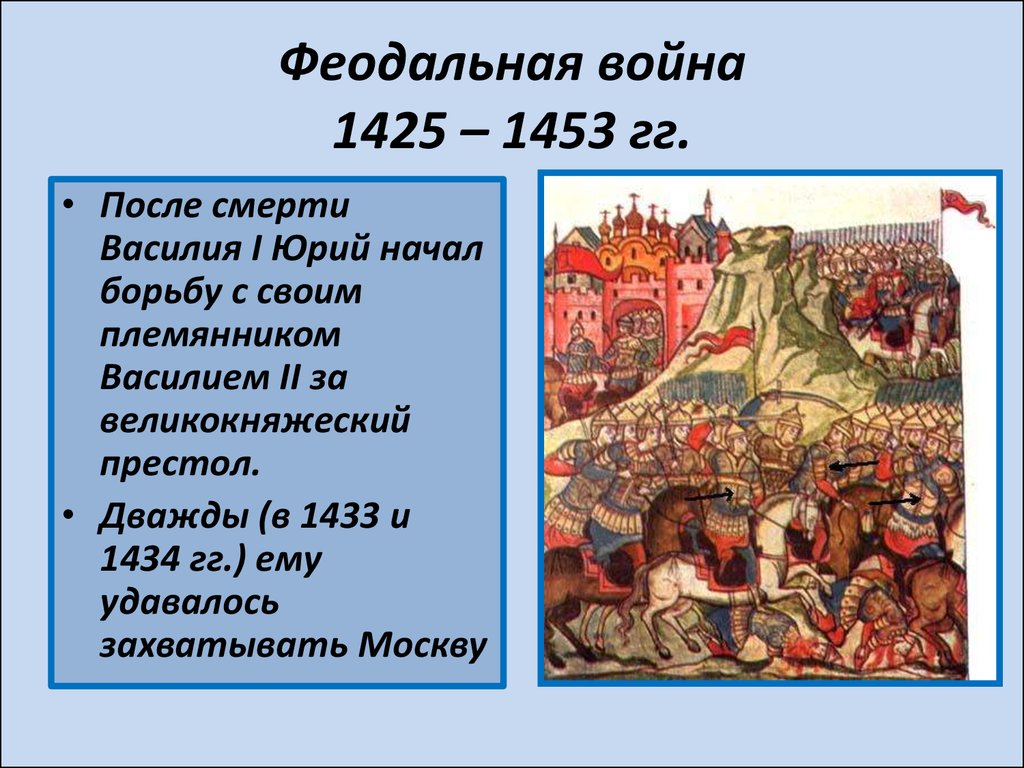

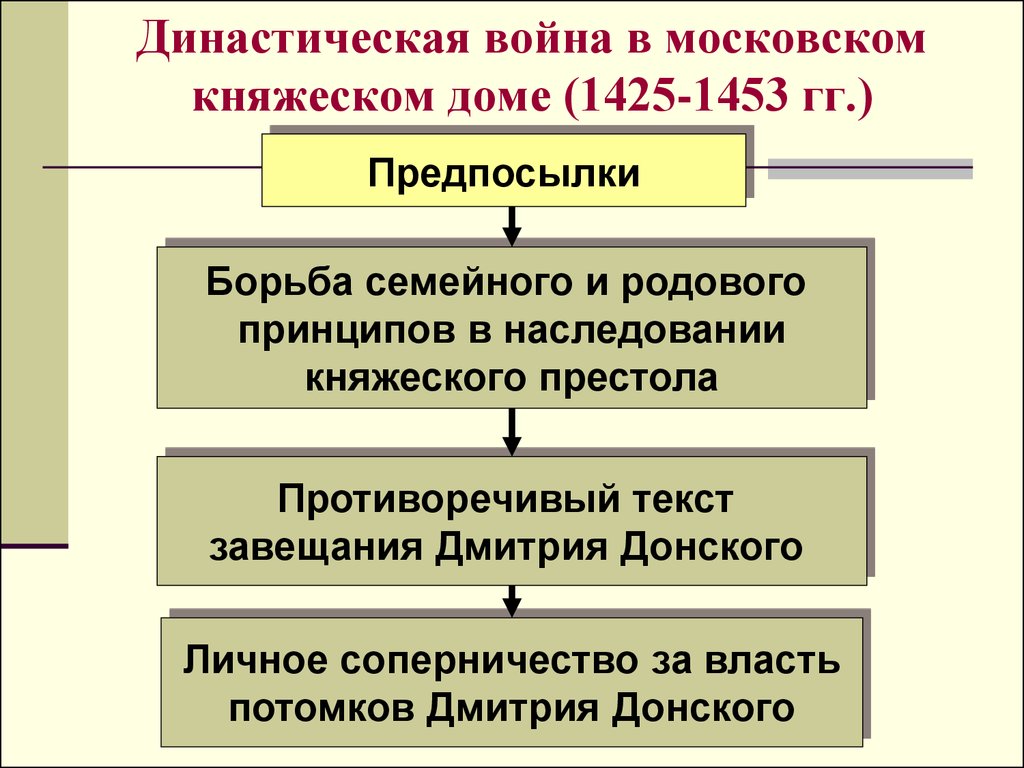

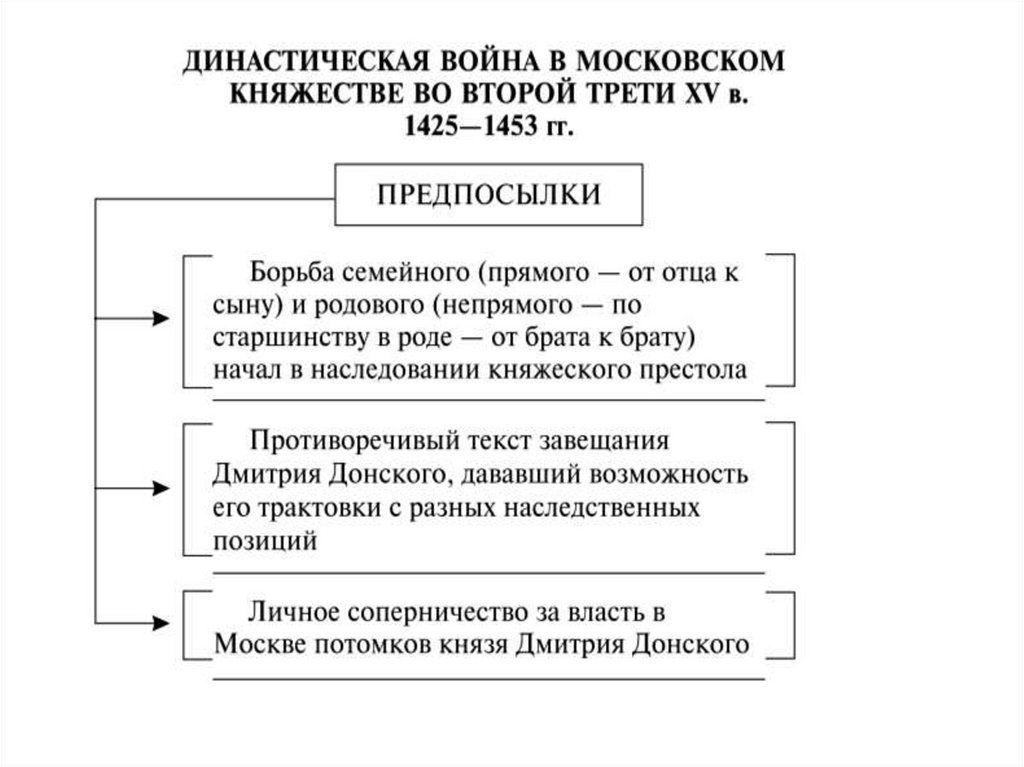

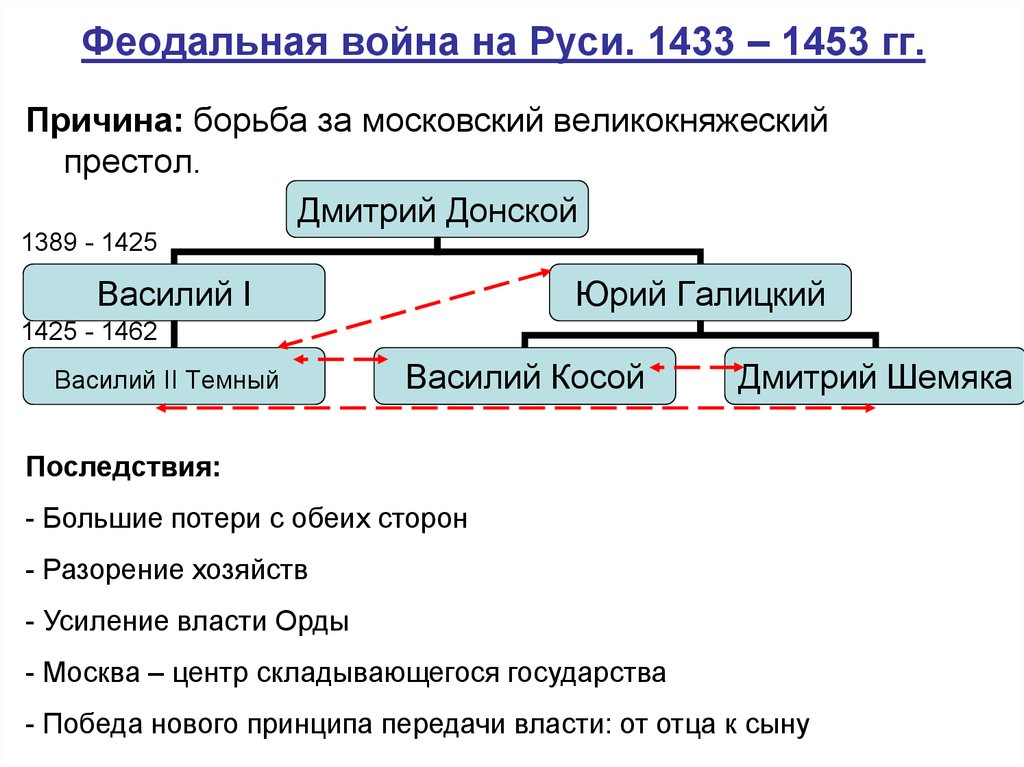

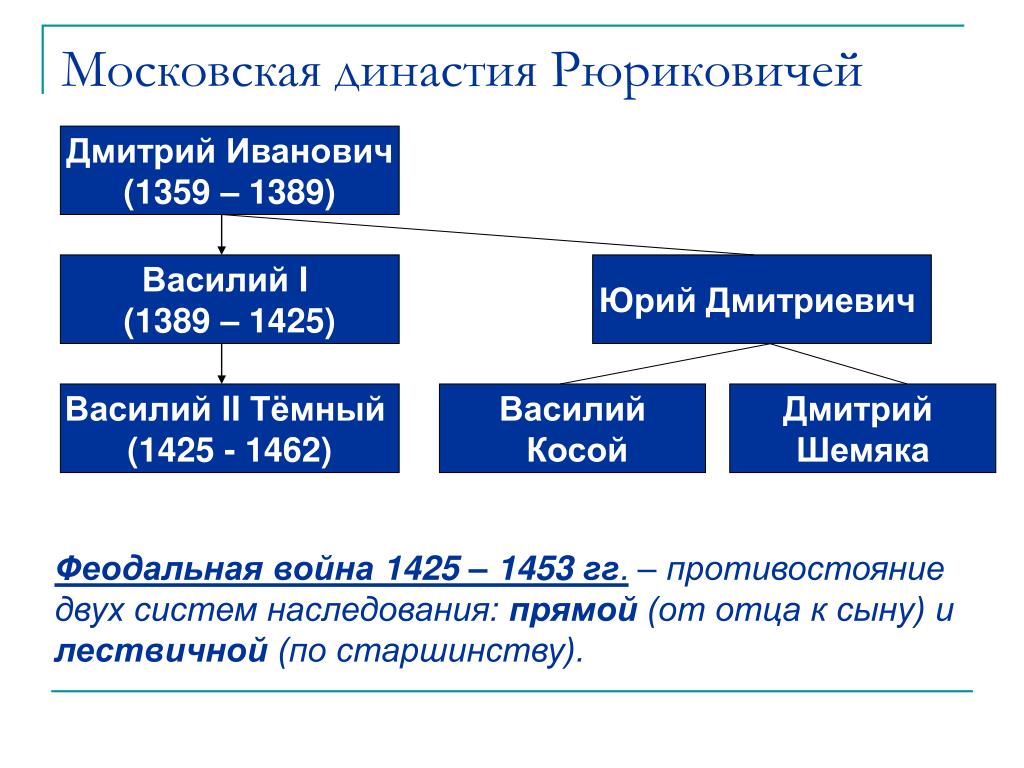

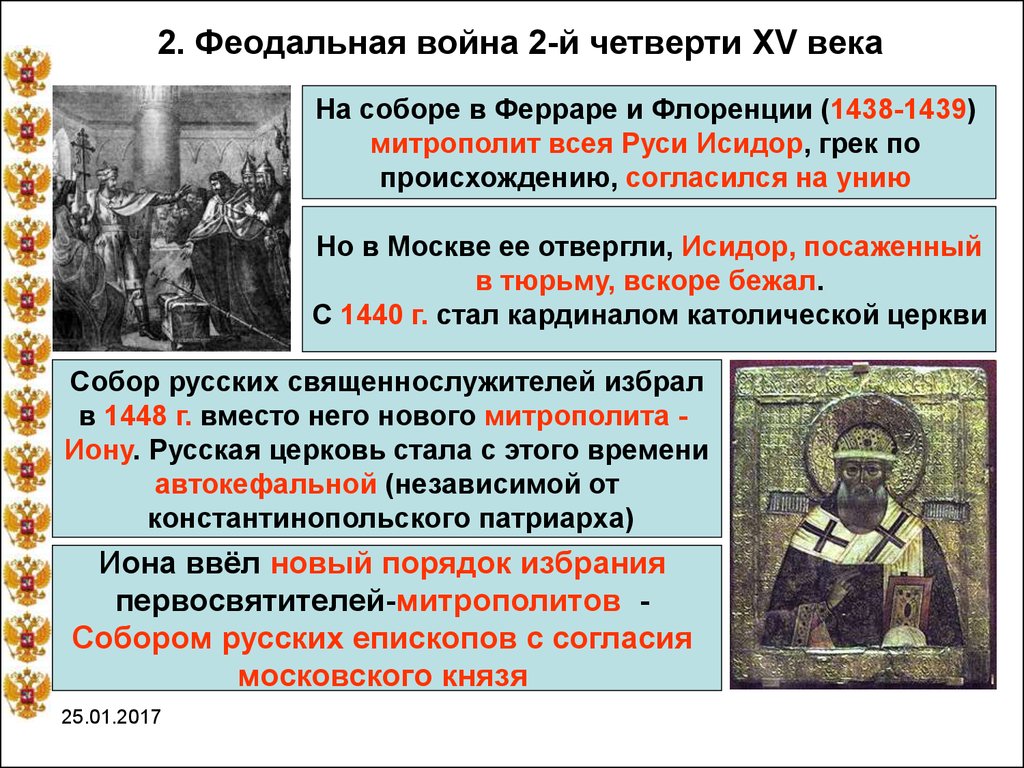

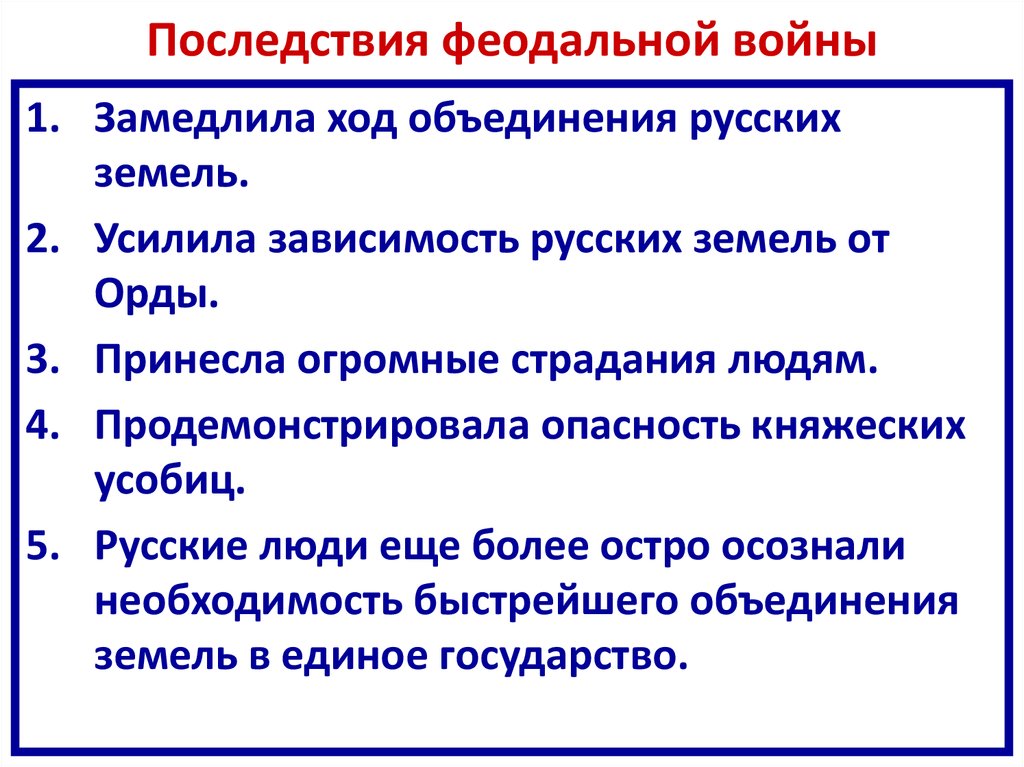

Третьим этапом русского объединительного процесса стала феодальная война второй четверти XV в. Она коренным образом отличалась от прежних княжеских междоусобиц. Если в начале XIV в. самым престижным на Руси был Владимирский стол (престол) и князья разных земель оспаривали его друг у друга, то теперь князья московского дома боролись за обладание Москвой. Роль самой Москвы как общерусского центра в ходе этой междоусобицы сомнению не подвергалась.

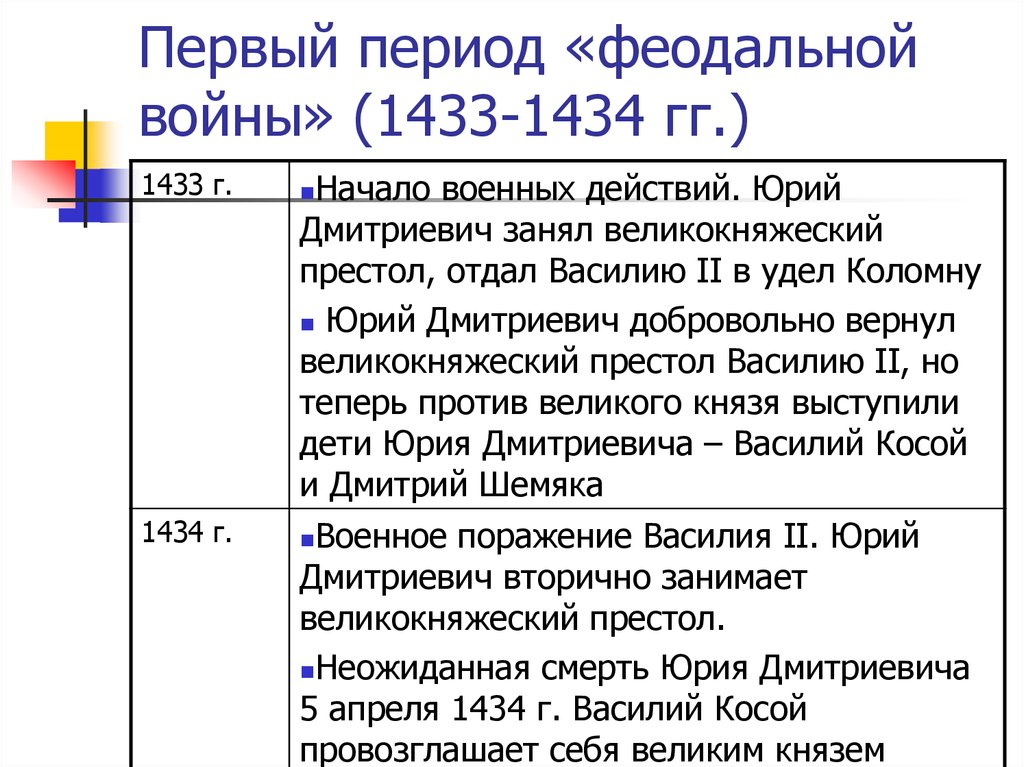

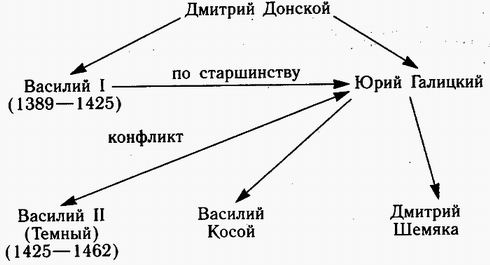

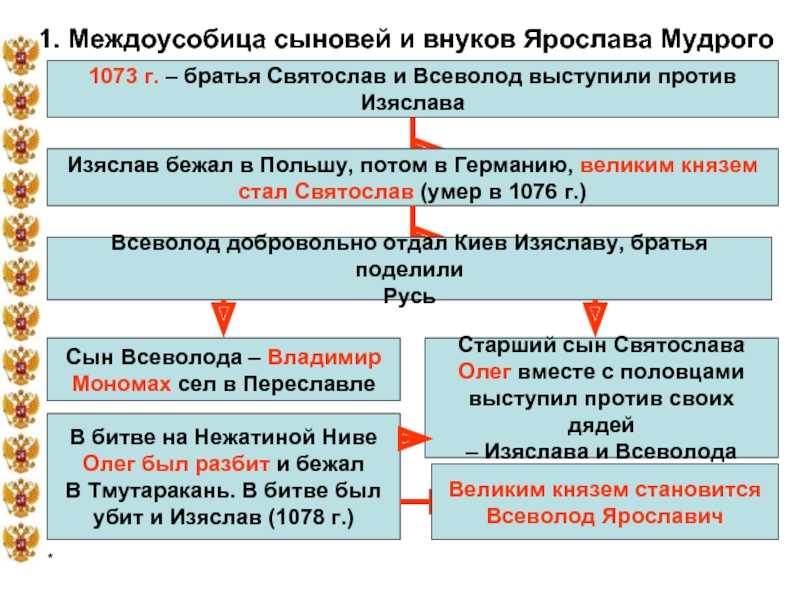

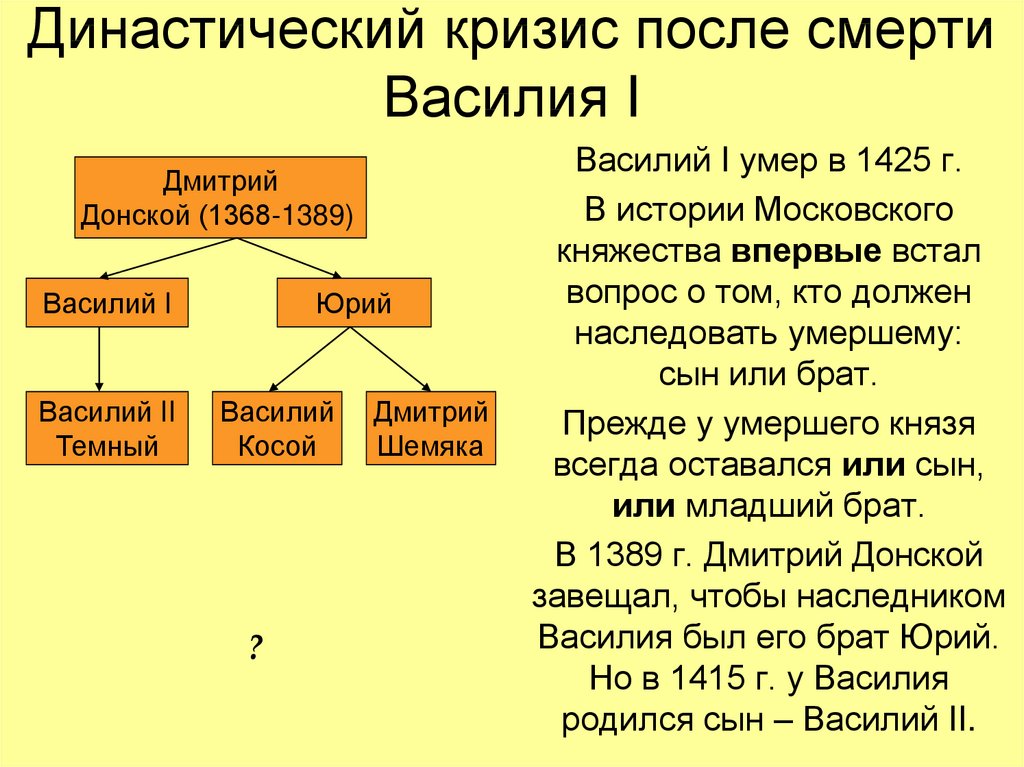

Начало кризиса носило династический характер. После смерти Василия I против его десятилетнего сына Василия II (1425–1462) выступил брат Василия I, сын Дмитрия Донского — Юрий, удельными владениями которого были подмосковный Звенигород и Галич в Костромской земле. Фактически столкнулись два принципа престолонаследия: от отца — к сыну (династический) и от брата — к брату (лествичное право времен Киевской Руси). После смерти Юрия борьбу продолжили его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

Фактически столкнулись два принципа престолонаследия: от отца — к сыну (династический) и от брата — к брату (лествичное право времен Киевской Руси). После смерти Юрия борьбу продолжили его сыновья — Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

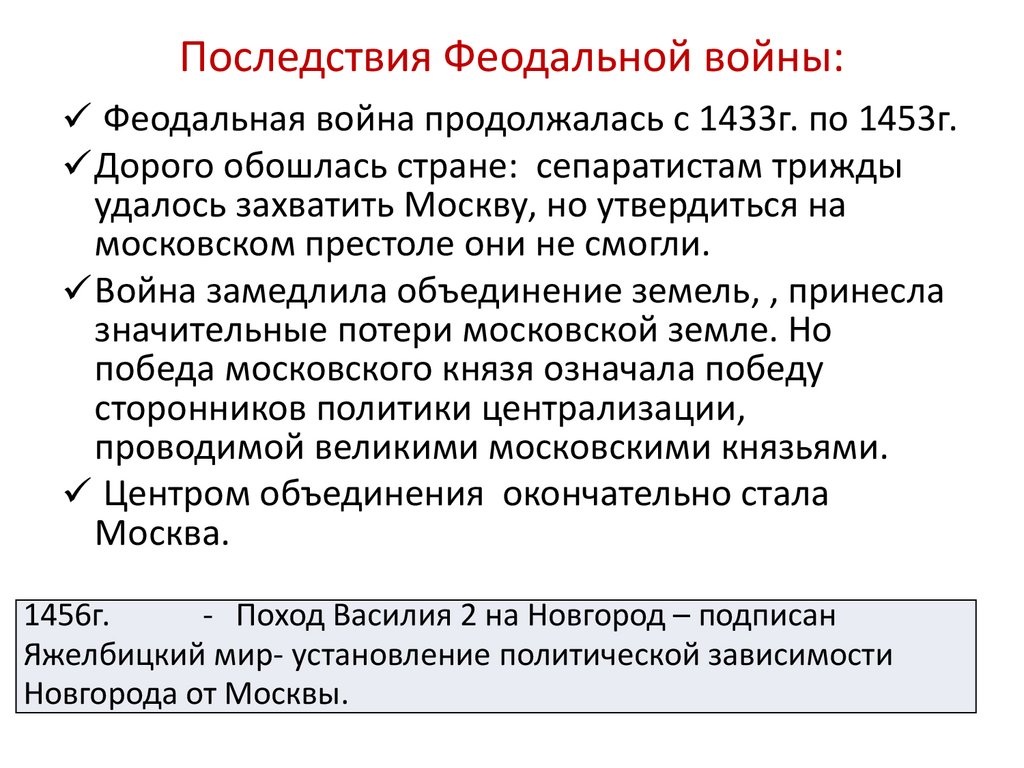

Война велась по всем правилам Средневековья — в ход пускались ослепления (отсюда и прозвища: Василий II Темный, Василий Косой), отравления, заговоры и др. Театром военных действий стала вся Московская земля. Соперники сжигали города, уводили жителей в плен.

Юрий Дмитриевич дважды занимал Москву (в 1433 и 1434 гг.). Василия II поддержали московские бояре и церковь, что и обеспечило ему победу. Война замедлила ход объединения земель, усилила зависимость от Орды (хан Улу-Мухаммед совершил набег на Русь в 1445 г. и даже захватил в плен Василия II), Но война показала и феодалам, и народу необходимость единства для сохранения государственного порядка. «Призрак» кровавых усобиц XII-XIV вв. усилил стремление к твердой власти. Поэтому, в конечном счете, феодальная война укрепила великокняжескую власть.

Следует отметить, что подобные феодальные войны имели место и в странах Западной Европы — династические споры Ланкастеров и Йорков в Англии (война Алой и Белой розы в середине XV в., приведшая к становлению новой династии Тюдоров), ожесточенная борьба двух феодальных партий при Карле VI (1380–1422) во Франции, во главе которых стояли дядья и опекуны короля — герцоги Бургундский и Орлеанский.

Современная историография выделяет две противоположные тенденции дальнейшего развития Руси, наметившиеся в конце XV — начале XVI в.: предбуржуазный путь, который оформлялся на Севере с его соледобывающей промышленностью и отчасти в Поволжье, и крепостнический, характерный для Центра.

Предвестником столкновений этих двух тенденций и явилась борьба Москвы с Галичем, Вяткой, Устюгом во время этой феодальной войны. В противостоянии сошлись крепостническая, крестьянская и монашествующая Москва и северная вольница промысловых людей (солеваров, рыболовов) и свободных крестьян. Подобные утверждения можно встретить в работах Н. Е. Носова, А.А. Зимина и др. Однако большинство историков считают, что социальная жизнь Руси XV в. не была приспособлена к радикальным сдвигам и преобразованиям. Отсутствовало суверенное право собственности у феодалов, ничем не регламентировалась власть великого князя. Сплошные взаимные клятвопреступления, конфискации земель и их раздачи, сомнительная легитимность династических комбинаций и пр. — все это составляло основу княжеских отношений, не регламентируемых правом, и было типологически близко восточной деспотии.

Е. Носова, А.А. Зимина и др. Однако большинство историков считают, что социальная жизнь Руси XV в. не была приспособлена к радикальным сдвигам и преобразованиям. Отсутствовало суверенное право собственности у феодалов, ничем не регламентировалась власть великого князя. Сплошные взаимные клятвопреступления, конфискации земель и их раздачи, сомнительная легитимность династических комбинаций и пр. — все это составляло основу княжеских отношений, не регламентируемых правом, и было типологически близко восточной деспотии.

После похода Василия II на Новгород Великий в 1456 г. (по Яжелбицкому миру) была сильно ограничена самостоятельность республики. Новгород ставился под совместное управление великокняжеского наместника и местной администрации, отказался от права внешних сношений, признал переход части его владений в состав Московского княжества. В 1461 г. признал зависимость от Москвы и Псков, принявший наместника великого князя.

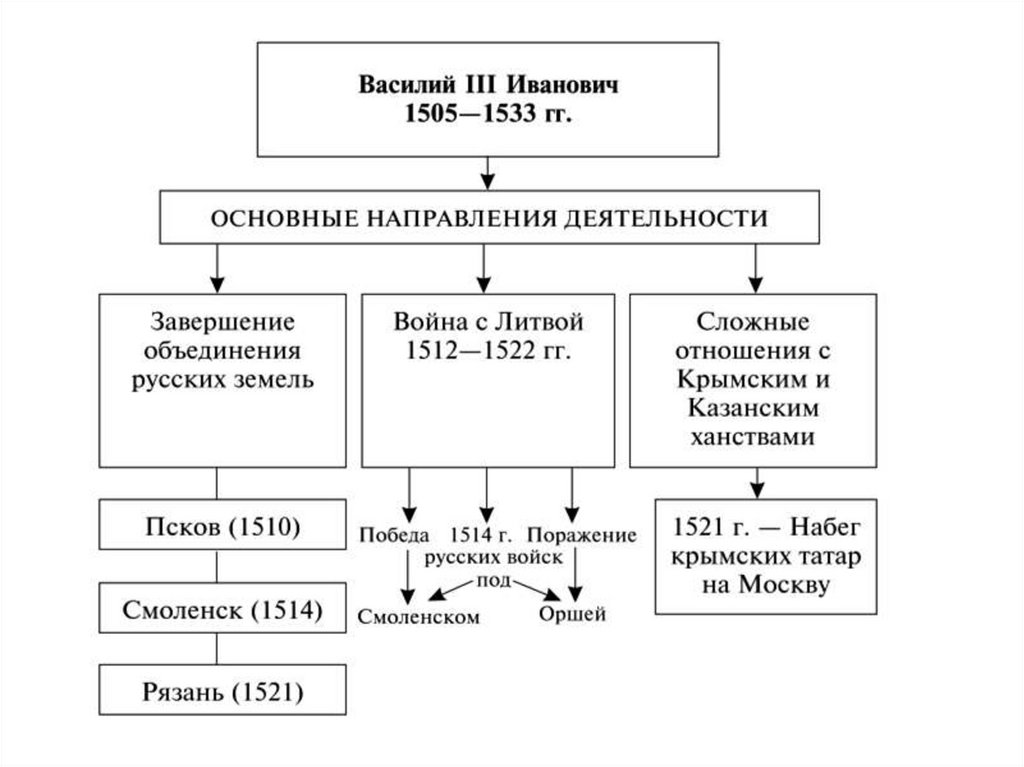

На рубеже XV–XVI вв., во времена правления Ивана III (1462–1505) и первых лет княжения его сына Василия III (1505–1533), в основном завершилось объединение русских земель в одном государстве. В 1471 г. (после высказанного частью новгородского боярства желания признать вассальную зависимость от Литвы) Иван III организовал кровавый поход против Новгорода Великого. В нем приняли участие войска всех подвластных Москве земель, что придало ему общерусский характер. Победа на р. Шелони обеспечила Ивану III присоединение Новгорода (считается, что окончательно это произошло в 1478 г., когда из города был увезен в Москву вечевой колокол). Вхождение Новгорода увеличило территорию Московского государства почти в 2 раза.

В 1471 г. (после высказанного частью новгородского боярства желания признать вассальную зависимость от Литвы) Иван III организовал кровавый поход против Новгорода Великого. В нем приняли участие войска всех подвластных Москве земель, что придало ему общерусский характер. Победа на р. Шелони обеспечила Ивану III присоединение Новгорода (считается, что окончательно это произошло в 1478 г., когда из города был увезен в Москву вечевой колокол). Вхождение Новгорода увеличило территорию Московского государства почти в 2 раза.

После знаменитого стояния русских и татарских войск на реке Угре Иван III добился освобождения от Золотой Орды. 11 ноября 1480 г. — день ухода хана Ахмата с берегов Угры — принято считать днем полного освобождения Русской земли от ордынского ига. Вскоре Ахмат был убит своими противниками. Полагают, что хан Шибанской, или Тюменской Орды Ивак с ногаями встретил Ахмата на зимовке 6 января 1481 г., отрубил ему голову и отправил ее великому князю Москвы в доказательство, что его враг повержен.

В 1485 г. после двух дней осады сдалась Тверь. С 1487 по 1494 г. продолжалась война между Москвой и Польско-Литовским государством. Во время войны умер король Казимир IV, а его сын Александр вынужден был заключить в 1494 г. мир, по которому признавал все отъезды князей и феодалов из Литвы; Литва отказывалась на вечные времена от Новгорода Великого, Пскова, Твери и т.д.; за Иваном III признавался титул «государя всея Руси». Этот титул соответствовал политической задаче воссоединения всех исконно русских земель, оставляя за Польско-Литовским государством только те территории, которыми Польша и Литва располагали до нашествия монголо-татар. Именно это Иван III постоянно подчеркивал и в переписке с Римским Папой, и в переговорах с королем Александром. Усиление Москвы в конце XV в. породило встречное движение в регионах с превалирующим русским населением, начались массовые переходы и крупных феодалов, и людей других сословий. На рубеже XV-XVI вв. в состав Московского княжества вошли Северские земли — между реками Сожем и Десной, вернулись города Чернигов, Любеч, Гомель, Трубчевск, Новгород-Северский, Стародуб и др.

Иван III заботился об укреплении государства. В 1497 г. был составлен первый общерусский «Судный устав», или Судебник. Политическая централизация обгоняла экономическую. Ни одно европейское государство к тому времени единого общенационального судебника не знало. В Германии он появился через 30 лет (под влиянием русского), во Франции — через 50 лет. Судебник Ивана III, в частности, установил для крестьян единый срок перехода от владельца к владельцу: неделя до и неделя позже Юрьева дня осеннего (26 ноября).

Много внимания Иван III уделял развитию внешней торговли, борьбе с эпидемиями и проникновением болезней из-за рубежа. Кремль при нем приобретает вид, сохранившийся до 1929 г. 12 ноября 1472 г. Иван III обвенчался с греческой царевной Зоей (Софьей), дочерью Фомы Палеолога, брата последнего императора Византии, Брак этот укрепил престиж Руси и самого великого князя московского. Греческого двуглавого орла Иван III соединил на своей печати с гербом московским. На одной стороне был изображен орел, на другой — всадник, попирающий дракона, с надписью: «Великий князь Божею милостию господарь всея Руси».

В правление Василия III в 1510 г. прекратила свое существование Псковская республика. В 1514 г. после третьей подряд войны с Литвой к Москве отошел старинный русский город Смоленск, население которого открыло ворота армии Василия III. С присоединением в 1521 г. Рязани объединение русских земель было в основном завершено. Возникла крупнейшая в Европе страна, которая с конца XV в. стала называться Россией. Впервые это название встречается в летописях времени правления Ивана III.

Постепенно оформлялся и государственный аппарат Московского княжества. Круг ближайших советников великого князя составляла Боярская дума. Сфера ее компетенции определялась волею государя. В первой трети XVI в. сложилась лестница чинов в Думе, которые «жалован» государь: высший — боярин и низший -. Первый чин, самый важный и престижный, присваивался лицам из представителей около двух десятков наиболее знаменитых фамилий — Рюриковичей и Гедиминовичей, т.е. потомков правящих домов Древней Руси (Воротынские, Мстиславские и др. ) и Великого княжества Литовского (Голицыны, Куракины и др.), а также — старых московских боярских родов (Романовы, Морозовы, Шереметевы, Шеины и др.). Среди окольничих, по подсчетам В.И. Буганова, насчитываюсь до половины бывших удельных князей; другую половину составляли потомки московских бояр. С начала XVI в. в работе Думы все более широко стали участвовать думные дворяне (что тоже превратилось в чин) и думные дьяки. Последних часто называют профессиональными управленцами.

) и Великого княжества Литовского (Голицыны, Куракины и др.), а также — старых московских боярских родов (Романовы, Морозовы, Шереметевы, Шеины и др.). Среди окольничих, по подсчетам В.И. Буганова, насчитываюсь до половины бывших удельных князей; другую половину составляли потомки московских бояр. С начала XVI в. в работе Думы все более широко стали участвовать думные дворяне (что тоже превратилось в чин) и думные дьяки. Последних часто называют профессиональными управленцами.

В первой трети XVI в. было лишь два общегосударственных ведомства: Дворец и Казна. Первый ведал землями великого князя, судил население. Казна отвечала за финансовые вопросы, руководила внешней политикой, являлась по сути дела государственной канцелярией.

Страна делилась на уезды, волости и станы. Власть в уезде принадлежала наместнику, в станах и волостях — волостелям. Эти должности назывались кормлениями (содержание управителей состояло из «кормов» от населения и пошлин).

Таким образом, во второй половине XV — первой трети XVI в. государственный аппарат уже существовал, но в нем еще не было строгого разделения функций. Сильны были и пережитки феодальной раздробленности. Так, после ликвидации удельных княжеств для управления отдельными землями создавались местные «дворцы» — рязанский, тверской и т.д. Центральные органы власти не имели на местах своих представителей. Самодержавная суровость власти великого князя сочеталась со слабостью из-за отсутствия централизованного аппарата управления.

государственный аппарат уже существовал, но в нем еще не было строгого разделения функций. Сильны были и пережитки феодальной раздробленности. Так, после ликвидации удельных княжеств для управления отдельными землями создавались местные «дворцы» — рязанский, тверской и т.д. Центральные органы власти не имели на местах своих представителей. Самодержавная суровость власти великого князя сочеталась со слабостью из-за отсутствия централизованного аппарата управления.

По пути централизации Россия продолжала развиваться и в XVI в.

Вот тут еще почитать по теме.

Современные заметки – Подготовка к тесту Каплана

Ранняя европейская история подготовила почву для последующих важных мировых событий. Читайте о ключевых событиях, периодах и событиях в европейской истории, чтобы подготовиться к успешной сдаче экзамена AP World History: Modern Exam.

Содержание

- Европа в период позднего средневековья

- Европейское Возрождение

- 9000 Реформация 0011 Scientific Revolution

- Просвещение

- Объединение Италии и Германии

Вместо этого в Европе развилась система феодализма, при которой сеньоры отдавали земли вассалам в обмен на военную службу и лояльность. Эта система позволяла различным лордам и вассалам бороться за власть в отсутствие центральной власти. Единственной централизованной властью в этот период была Римско-католическая церковь и ее правитель, папа. К тринадцатому веку церкви принадлежала примерно треть западноевропейской земли.

Вместо этого в Европе развилась система феодализма, при которой сеньоры отдавали земли вассалам в обмен на военную службу и лояльность. Эта система позволяла различным лордам и вассалам бороться за власть в отсутствие центральной власти. Единственной централизованной властью в этот период была Римско-католическая церковь и ее правитель, папа. К тринадцатому веку церкви принадлежала примерно треть западноевропейской земли. Отсутствие сильной центральной власти заставило многих крестьян искать защиты в крупных поместьях. Эти крестьяне стали крепостными; они имели право обрабатывать часть земли и могли передать это право своим детям, но не могли покинуть свою землю. Крепостные могли оставить себе часть своего урожая, но большую часть своего заработка они отправляли своему господину. Кроме того, крепостные платили налоги за пользование барской мельницей, предоставляли рабочую силу в межсезонье, а по праздникам присылали своим господам подарки. Поместья лордов превратились в большие, обнесенные стеной поместья, которые были экономически самодостаточными. Они содержали мельницы, пекарни и пивоварни. У них были частные армии, обслуживаемые рыцарями.

Они содержали мельницы, пекарни и пивоварни. У них были частные армии, обслуживаемые рыцарями.

Рождение во многом определяло социальный статус. Брак был ключом к политической власти, а брачные союзы имели решающее значение для дальнейшего социального успеха семьи. Женщины также поступали в монастыри, где некоторые женщины могли проявлять лидерские качества. Дворянки имели больше власти и авторитета, чем крестьянки, и могли наследовать землю, если они были вдовами или не имели сыновей.

Однако феодализм не был единой системой. Были региональные различия, которые важно различать. Французский феодализм, пожалуй, лучше всего соответствует классической децентрализованной модели, описанной выше. Английский феодализм развивался по иным, более сплоченным в организационном отношении направлениям. В Великой хартии вольностей, написанной в 1215 году, были изложены конкретные права и обязанности, которые должны были соблюдать монархия, английская знать и церковь. Итальянские города-государства могли похвастаться феодализмом, который был более социально изменчивым, а рождение не обязательно закрепляло социальный статус.

В Восточной Европе феодализм развивался по более жесткой схеме, чем во Франции. Развитие здесь крепостничества прочно привязало крестьянство к земле, на которой оно работало. Во многих городах и деревнях по всей России крепостное право функционировало вплоть до коммунистической революции 1918 года. к этому органу. Римско-католическая церковь разработала сильную иерархию, которая состояла из папы, кардиналов, архиепископов, епископов и священников. Монастыри, комплексы зданий, где жили монахи, также развивались по всей Европе. Эти места часто содержали большие земельные владения и служили убежищем для нуждающихся. Монахи сохраняли классические знания, копируя от руки великие произведения литературы и философии.

Конец Средневекового теплого периода, длившегося примерно с 950 по 1250 год, означал похолодание европейского климата. Урожайность сельскохозяйственных культур сократилась, а цены на продовольствие выросли, поскольку такие страны, как Франция, пережили свой первый за столетия голод. Великий голод 1315–1317 годов унес жизни миллионов людей по всей Европе. Нехватка продовольствия была настолько серьезной, что широко распространенные случаи каннибализма и брошенных детей могли послужить основой для таких сказок, как Гензель и Гретель.

Великий голод 1315–1317 годов унес жизни миллионов людей по всей Европе. Нехватка продовольствия была настолько серьезной, что широко распространенные случаи каннибализма и брошенных детей могли послужить основой для таких сказок, как Гензель и Гретель.

С 1337 по 1453 год англичане и французы вели Столетнюю войну. Этот конфликт привел к тому, что Англия потеряла свои владения в континентальной Европе, за исключением Кале на севере Франции, и привел к неприятию французской культуры в Англии. Оба королевства развили свою национальную идентичность из-за их давнего столкновения друг с другом, когда Франция получила национальную героиню в лице Жанны д’Арк. Французская монархия приобрела большую власть, поскольку ранее слабо связанное королевство было централизовано для ведения войны. Рост могущества обеих монархий, особенно в плане сбора налогов и организации профессиональных армий, способствовал закату феодализма в Западной Европе.

Европейское экономическое развитие По мере того, как европейцы взаимодействовали с другими регионами, они переняли новые сельскохозяйственные методы, такие как трехпольная система севооборота, и иностранные сельскохозяйственные технологии, такие как железные плуги, водяные мельницы и конская упряжь. Эти инновации увеличили урожайность и численность населения в Европе. В то время как традиционная феодальная экономика была основана исключительно на сельском хозяйстве в сельской местности, к 1100 году возникла новая домодернистская экономика. В период раннего средневековья старые римские города уменьшились в размерах. Теперь, после столетий упадка, активизация торговли стала стимулировать рост торговых городов в самом сердце Европы. Чаще всего расположенные на берегах рек, эти города превратились в рынки и переняли иностранные финансовые инновации, такие как банки и переводные векселя . Некоторые репрезентативные примеры этих новых городских центров включают:

Эти инновации увеличили урожайность и численность населения в Европе. В то время как традиционная феодальная экономика была основана исключительно на сельском хозяйстве в сельской местности, к 1100 году возникла новая домодернистская экономика. В период раннего средневековья старые римские города уменьшились в размерах. Теперь, после столетий упадка, активизация торговли стала стимулировать рост торговых городов в самом сердце Европы. Чаще всего расположенные на берегах рек, эти города превратились в рынки и переняли иностранные финансовые инновации, такие как банки и переводные векселя . Некоторые репрезентативные примеры этих новых городских центров включают:

- Брюгге: расположенный в речной системе, которая соединяла Северное море с Центральной Европой вдоль реки Рейн, его торговля через Ла-Манш доставляла сырую шерсть из Англии, которая перерабатывалась в одежду для продавать.

- Гамбург: крупный порт на Северном море. Гамбург был частью Ганзейского союза, союза торговых городов и их купеческих гильдий, которые контролировали торговлю вдоль побережья Северной Европы.

Лига регулировала налоги и создала правила справедливой торговли между городами-членами.

Лига регулировала налоги и создала правила справедливой торговли между городами-членами. - Флоренция: центральный итальянский город, контролировавший поток товаров через полуостров. Этот город-государство, названный Флорентийской республикой, к 1300 году стал центром банковского дела и торговли.

Поставщики услуг и ремесленники открыли в этих городах предприятия, что еще больше стимулировало рост. Среди тех, кто предоставлял услуги, были парикмахеры, кузнецы, бондари (производители бочек), ювелиры, кожевники (кожевники), трактирщики и торговцы пивом и вином. Эти города начали планировать свой рост, регулировать бизнес и собирать налоги. Состоятельные города Италии вкладывали средства в новые здания и скульптуры для благоустройства.

Крестовые походы Крестовые походы были серией христианских священных войн против неверных – неверующих. Самым значительным крестовым походом была масштабная экспедиция под руководством Римско-католической церкви с целью отвоевать Палестину, землю христианского происхождения, у мусульман. Папа Урбан II начал Крестовые походы в 1095 году, когда призвал христианских рыцарей взяться за оружие и захватить Святую Землю. После Первого крестового похода христиане захватили Эдессу, Антиохию и Иерусалим и разделили эту территорию на феодальные государства. Однако мусульманские силы реорганизовались под предводительством Саладина и отвоевали Иерусалим в 1187 году. Четвертый крестовый поход так и не добрался до Святой Земли. Крестоносцы при поддержке венецианских купцов завоевали и разграбили византийскую столицу Константинополь в 1204 году. Это событие сильно ослабило Византийскую империю.

Папа Урбан II начал Крестовые походы в 1095 году, когда призвал христианских рыцарей взяться за оружие и захватить Святую Землю. После Первого крестового похода христиане захватили Эдессу, Антиохию и Иерусалим и разделили эту территорию на феодальные государства. Однако мусульманские силы реорганизовались под предводительством Саладина и отвоевали Иерусалим в 1187 году. Четвертый крестовый поход так и не добрался до Святой Земли. Крестоносцы при поддержке венецианских купцов завоевали и разграбили византийскую столицу Константинополь в 1204 году. Это событие сильно ослабило Византийскую империю.

Хотя поиск Святой Земли потерпел неудачу, он привел к большому экономическому развитию Европы. Это поощряло торговлю с мусульманскими купцами и увеличивало европейский спрос на азиатские товары. В результате итальянские купцы из таких городов, как Венеция и Генуя, получили большую прибыль, и Европа вновь познакомилась с товарами, технологиями и культурой других регионов.

Европейский Ренессанс В начале пятнадцатого века, начиная с итальянского полуострова, возникли новые способы осмысления природы человечества и мира. Крестовые походы привели южную Европу в контакт с арабским миром, расширив международные контакты и торговлю. Ученые обнаружили давно утерянную римскую и греческую литературу, которую сохранили исламские ученые. В связи с этим возрождением древних знаний это интеллектуальное возрождение стало известно как Ренессанс или возрождение. Отличительными чертами Возрождения являются: новый взгляд на человека как на творческое, разумное существо; новое открытие древних греко-римских знаний; беспрецедентные достижения в литературе, музыке и искусстве; а также праздник человеческой личности.

Крестовые походы привели южную Европу в контакт с арабским миром, расширив международные контакты и торговлю. Ученые обнаружили давно утерянную римскую и греческую литературу, которую сохранили исламские ученые. В связи с этим возрождением древних знаний это интеллектуальное возрождение стало известно как Ренессанс или возрождение. Отличительными чертами Возрождения являются: новый взгляд на человека как на творческое, разумное существо; новое открытие древних греко-римских знаний; беспрецедентные достижения в литературе, музыке и искусстве; а также праздник человеческой личности.

Италия эпохи Возрождения представляла собой лоскутное одеяло из феодальных владений с землями, принадлежащими Римско-католической церкви, королевствам и городам-государствам. Известные благородные семьи, такие как Медичи, разбогатели как торговцы, поскольку Италия была идеально расположена для получения товаров с Ближнего Востока и Азии по средиземноморским торговым путям. Эта прибыльная торговля с исламской и византийской культурами позволила богатым итальянцам стать покровителями художников, скульпторов и ученых. Этот период также был прославлением римского прошлого; классическая архитектура и инженерия были пересмотрены и изучены заново.

Этот период также был прославлением римского прошлого; классическая архитектура и инженерия были пересмотрены и изучены заново.

Пожалуй, самым важным технологическим и культурным достижением эпохи Возрождения была печатная революция. В 1456 году Иоганн Гутенберг из Германии напечатал полное издание Библии, используя первый на Западе печатный станок (китайцы веками использовали подвижные шрифты). Эта печатная революция принесла огромные изменения в Европу. Печатные книги были дешевле и их было легче читать, чем переписанные рукописи. Увеличение доступности книг привело к быстрому росту грамотности. Европейские читатели получили доступ к широкому спектру знаний по таким предметам, как медицина, право, математика и философия. Помимо помощи в распространении классических знаний и идей эпохи Возрождения, эти новые печатные станки способствовали религиозным потрясениям в Европе в 1500-х годах: протестантской Реформации.

Протестантская Реформация Наряду с тем, что эпоха Возрождения вдохновила на эру исследований, она также создала атмосферу, поощряющую споры и критику существующего порядка. Самым могущественным институтом того времени была католическая церковь со штаб-квартирой в Риме. На протяжении столетий он обладал огромной властью как над королями, так и над крестьянами, стал большим, богатым и коррумпированным. Такие обычаи, как продажа прощения и спасения, стали оскорблять даже тех, кто был в священстве.

Самым могущественным институтом того времени была католическая церковь со штаб-квартирой в Риме. На протяжении столетий он обладал огромной властью как над королями, так и над крестьянами, стал большим, богатым и коррумпированным. Такие обычаи, как продажа прощения и спасения, стали оскорблять даже тех, кто был в священстве.

Движение за реформирование Церкви выросло из этих опасений. В 1517 году в немецком владении Виттенбург малоизвестный тогда священник по имени Мартин Лютер опубликовал список вопросов, которые, по его мнению, должна решать церковь. Основные вопросы, поднятые протестантской Реформацией , были: , паломничества и поклонения святым)

Мартин Лютер и его коллеги-реформаторы вызвали бурю споров, которые в конечном итоге раскололи католическую церковь и разделил Европу. Лютер был отлучен от церкви, но завоевал симпатии немецких князей, придерживавшихся его версии христианства. В то время немецкие земли были разделены на сотни небольших королевств и управлялись императором Священной Римской империи, в данном случае Карлом V Испанским, убежденным католиком. Многие северные немецкие князья возмущались необходимостью поддерживать как церковь, так и негерманского императора. Немецкие королевства разделились на два вооруженных лагеря: католики на стороне церкви и протестанты на стороне Лютера. Возникший в результате конфликт опустошил германские земли, но закончился договором (Аугсбургский мир 1555 г.), который позволял каждому князю решать, какая религия — католическая или лютеранская — будет религией его владений. Большинство земель на севере Германии выбрали лютеранство, в то время как юг оставался в основном католическим. Это было учение Cuius regio, eius religio («чье царство, его религия»).

Лютер был отлучен от церкви, но завоевал симпатии немецких князей, придерживавшихся его версии христианства. В то время немецкие земли были разделены на сотни небольших королевств и управлялись императором Священной Римской империи, в данном случае Карлом V Испанским, убежденным католиком. Многие северные немецкие князья возмущались необходимостью поддерживать как церковь, так и негерманского императора. Немецкие королевства разделились на два вооруженных лагеря: католики на стороне церкви и протестанты на стороне Лютера. Возникший в результате конфликт опустошил германские земли, но закончился договором (Аугсбургский мир 1555 г.), который позволял каждому князю решать, какая религия — католическая или лютеранская — будет религией его владений. Большинство земель на севере Германии выбрали лютеранство, в то время как юг оставался в основном католическим. Это было учение Cuius regio, eius religio («чье царство, его религия»).

Религиозные потрясения протестантской Реформации завершились жестокой Тридцатилетней войной. Аугсбургский мир не разрешил религиозную напряженность между католицизмом и лютеранством, а также не объяснил подъем других протестантских деноминаций, таких как кальвинизм. Испания стремилась расширить свою власть над Нидерландами за счет германских государств. Франция также искала влияния в Германии, и католическое королевство оказалось на стороне протестантских немецких государств. Страны Северной Европы, такие как Швеция, стремились получить контроль над Балтийским морем.

Аугсбургский мир не разрешил религиозную напряженность между католицизмом и лютеранством, а также не объяснил подъем других протестантских деноминаций, таких как кальвинизм. Испания стремилась расширить свою власть над Нидерландами за счет германских государств. Франция также искала влияния в Германии, и католическое королевство оказалось на стороне протестантских немецких государств. Страны Северной Европы, такие как Швеция, стремились получить контроль над Балтийским морем.

В результате, с 1618 по 1648 год, была война, которая опустошила Центральную Европу и Италию. Тридцатилетняя война считается одной из самых страшных катастроф в европейской истории. Половина мужского населения Германии умерла. Чехи потеряли треть своего довоенного населения. Геополитически карта Европы была переписана. Испания потеряла контроль над Португалией и Нидерландами. Франция пережила подъем своей геополитической мощи. Вестфальский мир в 1648 году, положивший конец войне, примечателен тем, что заложил основы современного национального государства. Правитель данного государства теперь имел первостепенное значение, и любая другая религиозная или светская власть не могла претендовать на контроль над людьми этого государства. Широкомасштабные ужасающие действия наемных армий во время войны, а также усиление центральной государственной власти во время и после войны привели к тому, что европейские государства отдали предпочтение профессиональным национальным армиям, а не наемникам. Тридцатилетняя война была также последней крупной религиозной войной в континентальной Европе.

Правитель данного государства теперь имел первостепенное значение, и любая другая религиозная или светская власть не могла претендовать на контроль над людьми этого государства. Широкомасштабные ужасающие действия наемных армий во время войны, а также усиление центральной государственной власти во время и после войны привели к тому, что европейские государства отдали предпочтение профессиональным национальным армиям, а не наемникам. Тридцатилетняя война была также последней крупной религиозной войной в континентальной Европе.

Развитие современной науки и философских идеалов Просвещения оказало огромное влияние на развитие современного мира и современного мышления. До 1500 года ученые в основном полагались на классические тексты и Библию, чтобы ответить на вопросы о мире природы. Научная революция началась, когда ученые бросили вызов общепринятым представлениям и использовали наблюдения для понимания структуры и состава Вселенной. Польский священнослужитель и астроном Николай Коперник проложил путь современной астрономии, когда в 1543 году выдвинул гелиоцентрическую теорию Вселенной, противоречащую вере Церкви в то, что Вселенная сосредоточена на Земле. Основываясь на этом революционном открытии, итальянский ученый Галилео Галилей построил свой собственный телескоп в 1609 году.и использовал его для разработки новых теорий о Вселенной. Его выводы разозлили как католических, так и протестантских лидеров, потому что они бросали вызов библейским повествованиям и авторитету христианских церквей. На самом деле Галилей предстал перед инквизицией и был вынужден прочитать подписанное признание, в котором он заявил, что его идеи были ложными.

Польский священнослужитель и астроном Николай Коперник проложил путь современной астрономии, когда в 1543 году выдвинул гелиоцентрическую теорию Вселенной, противоречащую вере Церкви в то, что Вселенная сосредоточена на Земле. Основываясь на этом революционном открытии, итальянский ученый Галилео Галилей построил свой собственный телескоп в 1609 году.и использовал его для разработки новых теорий о Вселенной. Его выводы разозлили как католических, так и протестантских лидеров, потому что они бросали вызов библейским повествованиям и авторитету христианских церквей. На самом деле Галилей предстал перед инквизицией и был вынужден прочитать подписанное признание, в котором он заявил, что его идеи были ложными.

Научная революция привела к развитию научного метода, основанного на логике подхода к проверке гипотез путем наблюдения и экспериментирования. Использование научного метода привело к значительным успехам в области физики, биологии, медицины и химии, а также к развитию социальных наук в конце девятнадцатого века.

Два английских мыслителя, Томас Гоббс и Джон Локк, пережили ужасы Гражданской войны в Англии. Несмотря на этот общий опыт, каждый человек пришел к совершенно разным выводам о человеческой природе и правильной форме правления. Их идеи послужили философской основой Просвещения.

Локк верил в самоуправление. Согласно Локку, люди обладают естественными правами на жизнь, свободу и собственность, и цель правительства состоит в том, чтобы защищать эти права. Если правительство не справляется с этой задачей, рассуждал Локк, народ имеет право свергнуть его. Позднее это представление вдохновило революционную мысль в Европе и Америке.

Гоббс, напротив, считал, что сильный правитель является основой любого общественного порядка. Все, что меньше, приводило к разрушительному хаосу. В отличие от Локка, который утверждал, что естественные права присущи человечеству, позиция Гоббса заключалась в том, что права существуют благодаря государству. Только через сильного правителя и добровольное подчинение людей законам этого правителя могут существовать права. В противном случае люди не пользовались правами и свободами.

Только через сильного правителя и добровольное подчинение людей законам этого правителя могут существовать права. В противном случае люди не пользовались правами и свободами.

Хотя это началось в Англии с работ Гоббса, Локка и публикации Исаака Ньютона Principia Mathematica в 1687 году Просвещение было сосредоточено в Париже, где оно достигло своего пика в середине 1700-х годов. Там собрались интеллектуалы, называемые философами , чтобы обсудить политику и идеи. философов считали, что разум (одна из их основных областей интересов, наряду с природой, счастьем, прогрессом и свободой) может быть применен как к человеческим отношениям, так и к миру природы. Акцент эпохи Просвещения на свободном мышлении привел к сомнению традиционных авторитетов. И церкви, и монархии бросили вызов, а политический радикализм эпохи Просвещения вызвал большое беспокойство при дворах Европы.

Однако католическая и протестантская церкви не обязательно полностью не участвовали в развитии Просвещения. Например, в результате римско-католической миссии в Китае иезуиты вернули китайские знания в Европу. Конфуцианские экзамены на государственную службу оказали влияние на европейских правителей, а рациональная мораль конфуцианства понравилась философам эпохи Просвещения.

Например, в результате римско-католической миссии в Китае иезуиты вернули китайские знания в Европу. Конфуцианские экзамены на государственную службу оказали влияние на европейских правителей, а рациональная мораль конфуцианства понравилась философам эпохи Просвещения.

На итальянском полуострове Римско-католическая церковь по-прежнему имела большое влияние и препятствовала росту итальянского национализма. Сам папа лично владел большими поместьями в центральной Италии. Под руководством Гарибальди на юге молодые люди выступали за создание итальянской нации, ведя военную кампанию, чтобы объединить людей, стоящих за этой идеей. На севере граф Камилло Бенсо ди Кавур, премьер-министр короля Сардинии Виктора Эммануила II, присоединился к Франции и изгнал Австрию из северной Италии. В 1871 году было провозглашено Королевство Италия, и его правителем был избран король Сардинии.

Севернее королевство Пруссия стало более могущественным после поражения Наполеона. Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк мечтал об объединении Германии. Поэтому он спровоцировал серию конфликтов с Данией и Австрией, чтобы консолидировать необходимую территорию. В конечном итоге Бисмарк манипулировал Францией, заставив ее объявить войну Пруссии, и использовал этот конфликт как предлог для объединения тогда еще отдельных немецких владений, чтобы сражаться как единое целое. Франко-прусская война (1870–1871) была громкой победой Пруссии, и Бисмарк провозгласил рождение немецкой нации. Он сделал это во французском дворце в Версале, еще больше унизив Францию, захватив территорию Эльзас-Лотарингия на франко-германской границе. Последнее станет важным фактором в развязывании военных действий между Францией и Германией в Первую мировую войну9.0003

Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк мечтал об объединении Германии. Поэтому он спровоцировал серию конфликтов с Данией и Австрией, чтобы консолидировать необходимую территорию. В конечном итоге Бисмарк манипулировал Францией, заставив ее объявить войну Пруссии, и использовал этот конфликт как предлог для объединения тогда еще отдельных немецких владений, чтобы сражаться как единое целое. Франко-прусская война (1870–1871) была громкой победой Пруссии, и Бисмарк провозгласил рождение немецкой нации. Он сделал это во французском дворце в Версале, еще больше унизив Францию, захватив территорию Эльзас-Лотарингия на франко-германской границе. Последнее станет важным фактором в развязывании военных действий между Францией и Германией в Первую мировую войну9.0003

Рождение объединенной Германии вызвало значительный сдвиг в балансе сил в Европе. Франция находилась в упадке, и теперь Германия соперничала с Великобританией как промышленный производитель и лидер в области технологий. Немецкая военная мощь и дипломатия способствовали ее положению в Европе. Новая немецкая нация была во многом глубоко консервативной в своей политике. Бисмарк, однако, поддержал ряд реформ, которые лишили внутренних левых противников причин, которые могли бы стимулировать более крупные движения. Он учредил государственные пенсии и планы государственного медицинского страхования, которые защищали социальное благосостояние масс.

Новая немецкая нация была во многом глубоко консервативной в своей политике. Бисмарк, однако, поддержал ряд реформ, которые лишили внутренних левых противников причин, которые могли бы стимулировать более крупные движения. Он учредил государственные пенсии и планы государственного медицинского страхования, которые защищали социальное благосостояние масс.

Реставрация Мэйдзи: период Эдо и сёгунат Токугава

Восстание сёгуната Токугава

В 1500-х годах власть в Японии была децентрализована, и в течение почти столетия ее раздирали войны между соперничающими феодалами (даймё). Однако после победы в битве при Секигахаре в 1600 году Токугава Иэясу быстро консолидировал власть из своего сильно укрепленного замка в Эдо (ныне Токио).

Престижный, но в значительной степени бессильный императорский двор назначил Иэясу сёгуном (или верховным военачальником) в 1603 году, положив начало династии сёгунатов, которая будет править Японией в течение следующих двух с половиной столетий.

Знаете ли вы? Всего через семь лет после окончания периода Мэйдзи недавно модернизированная Япония была признана одной из держав «Большой пятерки» (наряду с Великобританией, США, Францией и Италией) на Версальской мирной конференции, положившей конец Первой мировой войне.

От Вначале сёгунат Токугава сосредоточился на восстановлении порядка в социальных, политических и международных делах после столетия войн. Политическая структура, созданная Иэясу и укрепившаяся при двух его непосредственных преемниках, его сыне Хидэтада (который правил с 1616 по 1623 год) и внуке Иэмицу (1623-51 годы), привязывала всех даймё к сёгунату и ограничивала любого отдельного даймё от получения слишком больших доходов. земли или власти.

Япония самоизолируется

Подозревая иностранную интервенцию и колониализм, режим Токугава принял меры, чтобы исключить миссионеров и в конечном итоге полностью запретил христианство в Японии. Ближе к началу периода Токугава в Японии насчитывалось около 300 000 христиан.

Однако после жестокого подавления сёгунатом христианского восстания на полуострове Симабара в 1637–1638 годах христианство было вынуждено уйти в подполье. Господствующей верой периода Токугава было конфуцианство, относительно консервативная религия с сильным акцентом на лояльность и долг.

Стремясь изолировать Японию от разрушительного иностранного влияния, сёгунат Токугава также запретил торговлю с западными странами и запретил японским купцам торговать за границей. С Актом об изоляции (1636 г.) Япония была фактически отрезана от западных стран на следующие 200 лет (за исключением небольшого голландского аванпоста в гавани Нагасаки).

В то же время Япония поддерживала тесные отношения с соседними Кореей и Китаем, подтверждая традиционный восточноазиатский политический порядок с Китаем в центре.

Период Эдо: экономика и общество

Неоконфуцианская теория, господствовавшая в Японии в период Токугава, признавала только четыре социальных класса — воинов-самураев, ремесленников, фермеров и торговцев — и перемещение между этими четырьмя классами было официально запрещено. Когда мир был восстановлен, многие самураи стали бюрократами или занялись торговлей.

Когда мир был восстановлен, многие самураи стали бюрократами или занялись торговлей.

В то же время от них ожидалось, что они сохранят свою воинскую гордость и военную готовность, что привело к большому разочарованию в их рядах. Со своей стороны, крестьянам (которые составляли 80 процентов населения Японии) запрещалось заниматься несельскохозяйственной деятельностью, что обеспечивало стабильный доход землевладельческим властям.

Японская экономика значительно выросла в период Токугава. В дополнение к акценту на сельскохозяйственном производстве (включая основной урожай риса, а также кунжутное масло, индиго, сахарный тростник, шелковицу, табак и хлопок), торговля и обрабатывающая промышленность Японии также расширились, что привело к подъему все более богатого купца. класса и, в свою очередь, к росту японских городов.

В Киото, Осаке и Эдо (Токио) возникла яркая городская культура, обслуживающая торговцев, самураев и горожан, а не дворян и даймё, традиционных покровителей. Эпоха Гэнроку (1688-1704 гг.) особенно ознаменовалась расцветом театра Кабуки и кукольного театра Бунраку, литературы (особенно Мацуо Басё, мастера хайку) и ксилографии.

Эпоха Гэнроку (1688-1704 гг.) особенно ознаменовалась расцветом театра Кабуки и кукольного театра Бунраку, литературы (особенно Мацуо Басё, мастера хайку) и ксилографии.

Дипломатия канонерской лодки

Поскольку сельскохозяйственное производство отставало от торгового и коммерческого секторов, самураи и даймё жили не так хорошо, как торговцы. Несмотря на усилия по фискальной реформе, растущая оппозиция серьезно ослабила сёгунат Токугава с середины 18 до середины 19 века, когда годы голода привели к усилению крестьянских восстаний.

Серия «неравноправных договоров», в которых более сильные страны навязывали свою волю более мелким в Восточной Азии, вызвала дальнейшие волнения, особенно Канагаваский договор, который открыл японские порты для американских кораблей, гарантировал им безопасную гавань и позволил США открыть постоянное консульство в обмен на отказ от бомбардировок Эдо. Он был подписан под давлением, когда коммодор Мэтью Перри, применив тактику «дипломатии канонерок», угрожающе направил свой американский боевой флот в японские воды.

Реставрация Мэйдзи

В 1867 году два могущественных клана, выступавших против Токугава, Тёсю и Сацума, объединили свои силы, чтобы свергнуть сёгунат, и в следующем году объявили «императорскую реставрацию» от имени молодого императора Мэйдзи, который только что был 14 лет на тот момент.

Конституция Мэйдзи 1889 года, которая оставалась конституцией Японии до 1947 года, после Второй мировой войны, была в основном написана Ито Хиробуми и создала парламент или парламент с нижней палатой, избираемой народом, премьер-министром и кабинетом. назначался императором.

Мир и стабильность периода Токугава, а также экономическое развитие, которому он способствовал, подготовили почву для быстрой модернизации, которая произошла после Реставрации Мэйдзи.

В период Мэйдзи, который закончился со смертью императора в 1912 году, в стране произошли значительные социальные, политические и экономические изменения, включая отмену феодальной системы и принятие кабинетной системы правления. Кроме того, новый режим снова открыл страну для западной торговли и влияния и наблюдал за наращиванием военной мощи, что вскоре вывело Японию на мировую арену.

Кроме того, новый режим снова открыл страну для западной торговли и влияния и наблюдал за наращиванием военной мощи, что вскоре вывело Японию на мировую арену.

Русско-японская война

В 1904 году Российская империя при царе Николае II была одной из крупнейших территориальных держав мира. Когда царь нацелился на тихий порт в Тихом океане для торговли и базы для растущего флота, он сосредоточился на Корейском и Ляодунском полуостровах. Япония, опасаясь роста российского влияния в регионе после Первой китайско-японской войны 1895 года, проявляла осторожность.

Сначала две страны попытались договориться. Россия отказалась от предложения Японии передать ей контроль над Маньчжурией (северо-восток Китая) для сохранения влияния в Корее, а затем потребовала, чтобы Корея к северу от 39-йй параллели служат нейтральной зоной.

Японцы ответили внезапным нападением на российский Дальневосточный флот в Порт-Артуре в Китае 8 февраля 1904 года, положив начало русско-японской войне.