Великий князь Михаил Александрович | Государственное управление в России в портретах

Илья Репин Великий князь Михаил Александрович (этюд). 1901 г.

Михаил Александрович (1878—1918) — великий князь, рус. генерал-лейтенант (2.7.1916), генерал-адъютант (1916), член Государственного совета (1901).В Первую мировую войну командовал Кавказской туземной кавалерийской («Дикой») дивизией, кавалерийским корпусом. Сын императора Александра III, младший брат Николая II. 2 марта 1918 Царь отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, который отказался от власти, оставив вопрос о ней на усмотрение Учредительного собрания. После Октябрьской революции находился в Гатчине под домашним арестом. В марте 1918 был выслан в Пермь. Похищен группой чекистов и милиционеров во главе с Г.И. Мясниковым и расстрелян вблизи Мотовилихи.

В 1898 году, после смерти от туберкулеза среднего брата Георгия, Михаил Александрович стал наследником престола. Он унаследовал значительную долю его имущества, в том числе обширное имение Брасово. После рождения у Николая II наследника — сына Алексея, Михаил получил звание «правителя государства» и права регентства при малолетнем цесаревиче.

С самого рождения Михаил Александрович был записан в целый ряд элитных подразделений Русской императорской армии: был шефом 129-го пехотного полка, в 1898 году произведен в корнеты лейб-гвардии Кирасирского Ее Императорского Величества полка. В 1901 году окончил Михайловское артиллерийское училище. С учебной целью нес офицерскую службу в лейб-гвардии Преображенском полку и в Конной артиллерии. В мае 1901 года был назначен членом Государственного совета.

Николай II в форме Лейб-гвардии Преображенского Его Величества полка. Неизв. худ.

С 1905 года командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. полка. С 1908 года — командир 17-го гусарского Черниговского полка, в 1912 году — Кавалергардского полка.

На одном из полковых праздников великому князю в числе других жен офицеров была представлена Наталия Сергеевна Вульферт. Между ними разгорелся роман. Брака великого князя и Вульферт категорически не желали ни его брат император Николай II, ни его мать вдовствующая императрица.

6 августа (24 июля по старому стилю) 1910 года Наталия Сергеевна родила великому князю Михаилу сына Георгия. Согласно распоряжению императора, Георгий был возведен в «потомственное дворянское Российской Империи достоинство, с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович». Фамилия была дана по названию имения, принадлежавшего великому князю.

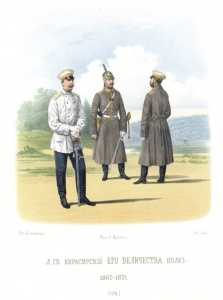

Обер-офицер, рядовой и унтер-офицер Л. гв. Кирасирского Е.В. полка 1867–1873 гг., Балашов П.И. (художник) и Бир (литограф)

В октябре 1912 года великий князь Михаил тайно венчался с Наталией Вульферт в Вене в сербском православном храме. Из-за морганатического брака, в который вступил Михаил Александрович, император Николай II в декабре 1912 года указом снял с него звание «правителя государства» и регента. Имения великого князя были переданы под государственную опеку. Николай II запретил «своевольному брату» въезжать в пределы России. Михаил был вынужден жить за границей как частное лицо.

Прожив некоторое время в Австро-Венгрии, Михаил Александрович вместе с семьей переехал в Великобританию, где поселился в приобретенном им замке Небворт близ Лондона.

С началом Первой мировой войны Михаил Александрович обратился к брату с просьбой разрешить ему вернуться на родину и служить в армии. После положительного ответа он возглавил Кавказскую туземную конную дивизию, сформированную 23 августа 1914 года из добровольцев-мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья, которые по российскому законодательству не подлежали призыву на воинскую службу. Во главе дивизии совершал лихие рейды и удары по врагу, храбро, с обнаженной шашкой несясь на противника впереди конной лавы, чем вызвал глубокое уважение со стороны горцев. Николай II просил его прекратить рисковать собой во время таких действий, поручив ему командование кавалерийским корпусом. За отличия в боях в марте 1915 года был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. В 1916 году был воспроизведен в чин генерал-лейтенанта, в том же году — в чин генерал-адъютанта. В январе 1917 года Николай II отозвал великого князя Михаила с фронта и назначил его генерал-инспектором кавалерии. Опеку с его имущества сняли, а Наталии Сергеевне пожаловали титул графини Брасовой.

Худ. А.И.Шелоумов. Атака Кавказской туземной конной дивизии против немецких драгун.

Великокняжеская фронда

К концу 1916 года ряд великих князей встали в оппозицию к царствующему монарху. Демарши великих князей вошли в историю как «великокняжеская фронда», по аналогии с фрондой принцев во Франции XVII века. Общим требованием великих князей стало отстранение от управления страной

Михаил Кудреватый. В Царском Селе — х/м, 150 x 110, 1990 год

«Фронда» была пресечена царём, который к 22 января 1917 года под разными предлогами выслал из столицы великих князей Николая Михайловича, Дмитрия Павловича, Андрея и Кирилла Владимировичей. Позднее, во время Февральской революции, стремясь сохранить монархию, великие князья Михаил Александрович, Кирилл Владимирович и Павел Александрович

1 марта 1917 года подписали проект манифеста «О полной конституции русскому народу» («великокняжеский манифест»). Отречения царя этот проект не предусматривал.Михаил Александрович не участвовал в интригах и заговорах против царствующего брата. В этот период он был близок к Николаю II, чем пытались воспользоваться военачальники и многие политические деятели. Имя Михаила Александровича всё чаще упоминалось в различных политических комбинациях, составляемых в придворных и политических кругах Петрограда, причём сам Михаил Александрович не принимал участие в составлении этих комбинаций. Ряд современников указывали на роль супруги великого князя, которая стала центром «салона Брасовой», проповедующего либерализм и выдвигающего Михаила Александровича на роль главы царствующего дома.

После устранения Григория Распутина начали возникать планы насильственного смещения самого Николая II с престола с отречением его в пользу одного из великих князей. По данным Ричарда Пайпса, первый подобный заговор возник вокруг будущего премьер-министра Временного правительства, известного в то время деятеля Земгора князя

Госпиталь. 2013 г. Холст, масло. Худ. Павел Рыженко

Февральская революция

Февральская революция 1917 года застала Михаила Александровича в загородной резиденции царской семьи в Гатчине. По просьбе председателя Государственной Думы Михаила Родзянко великий князь приехал в Петроград и связался по прямому проводу с императором Николаем II, находившимся в Ставке в Могилеве, и попросил императора уступить Думе, создав правительство народного доверия.

Документы свидетельствуют, что в дни Февральской революции он пытался спасти монархию, но не из-за желания самому занять престол.

На Знаменской площади в февральские дни 1917 г. Художник Р. Р. Френц

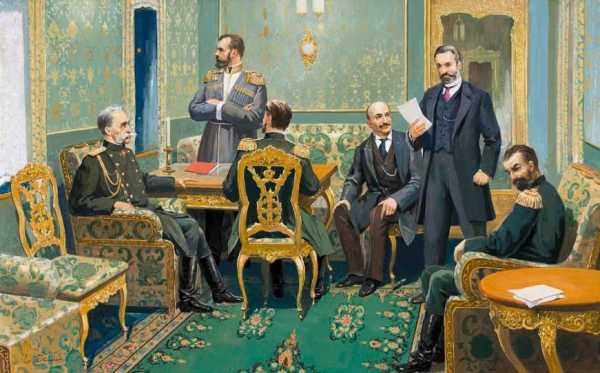

Утром 27 февраля (12 марта) 1917 года его по телефону вызвал в Петроград председатель Государственной думы М. В. Родзянко. Прибыв в Петроград, Михаил Александрович встретился в Мариинском дворце в кабинете Государственного секретаря с представителями образованного к тому моменту Временного комитета Государственной думы во главе с М. В. Родзянко, которые начали убеждать великого князя, ввиду серьёзности момента и дабы пресечь надвигающуюся анархию, принять на себя диктаторские полномочия, отправить правительство в отставку, передать власть Государственной думе и просить царя о даровании ответственного министерства.

Обстрел полицейского участка. 1917 — ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ В РИСУНКАХ

По просьбе Михаила Александровича была организована встреча с председателем Совета министров князем Голицыным, который фактически подтвердил, что правительство не контролирует ситуацию, а сам он уже подал прошение об отставке. Другими словами, как писал историк В. М. Хрусталёв, думские лидеры уговаривали Михаила Александровича своими актами фактически узаконить государственный переворот. Великий князь такого предложения не принял.

В конце концов, около девяти часов вечера великого князя удалось убедить принять на себя всю полноту власти в случае, если это окажется «совершенно неизбежным». На этом переговоры завершились, и великий князь отправился в военное министерство для прямых переговоров с Николаем II. Примерно в половине одиннадцатого ночи Михаил Александрович связался по прямому проводу со Ставкой и попросил передать императору его твёрдое убеждение, согласованное с председателем правительства князем Голицыным, о необходимости немедленной смены правительства и назначении новым главой Совета министров князя Львова. Узнав, что Николай II намерен покинуть Ставку, великий князь заметил, что отъезд желательно было бы отложить на несколько дней. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев доложил о звонке императору, но тот ответил, что ввиду чрезвычайных обстоятельств отменить свой отъезд не может, а вопрос о смене правительства придётся отложить до прибытия в Царское Село.

В. Кузнецов. «Февральская революция»

Безуспешно попытавшись уехать в Гатчину (дороги из Петрограда уже были заблокированы), Михаил Александрович около 3 часов ночи приехал переночевать в Зимний дворец. Там он нашёл собранные в нём остатки верных правительству войск Петроградского гарнизона, перешедшие туда из Адмиралтейства, под командованием командующего войсками Петроградского округа С. С. Хабалова и военного министра М. А. Беляева. Прибытие великого князя произвело ободряющее действие на солдат и офицеров, которые решили, что тот «желает разделить с ними опасность». Михаил Александрович провёл совещание со старшими начальниками, в том числе с управляющим Зимним дворцом В. А. Комаровым, который настаивал на удалении войск из дворца, чтобы не подвергать его опасностям возможного боя с восставшими. В результате Михаил Александрович отказался возглавить отряд верных правительству войск и приказал войскам очистить Зимний дворец и вернуться обратно в Адмиралтейство.

Российский солдат времен первой мировой войны. Фото с открытки.

Этот эпизод был расценен рядом современников и последующих исследователей этих событий как иллюстрация нерешительности великого князя и доказательство того, что он был неспособен возглавить контрреволюционное движение и не имел способностей к государственному управлению вообще. Ведь, по мнению этих критиков, на этой стадии революции достаточно было кому-то из великих князей или решительных армейских начальников твёрдой рукою возглавить всё ещё верные законному правительство воинские части Петроградского гарнизона, как события могли иметь совершенно иной оборот. С другой стороны, исследователь В. Ф. Гладышев писал, что отказом возглавить верные правительству силы и приказом отвести их от Зимнего дворца Михаил Александрович предотвратил начало горячей фазы гражданской войны в России в дни февральской революции.

Около 6 часов утра 28 февраля (13 марта) 1917 года Михаил Александрович покинул Зимний дворец и направился на квартиру князя М. С. Путятина на улице Миллионной, 12, где тайно и провёл последующие пять дней, поддерживая тесную связь с М. В. Родзянко. 1 (14) марта 1917 года Временный комитет Государственной думы для охраны великого князя направил на квартиру князей Путятиных караул от школы прапорщиков — двадцать юнкеров и пять офицеров.

Обстрел рабочей и городской милицией полицейских, оставшихся верными присяге и оказавших сопротивление восставшим. Петроград, 1917 г.. Книга: Русский полицейский рассказ (сборник)

Отречение Николая II

1 (14) марта 1917 года великий князь Павел Александрович под влиянием М. В. Родзянко начал готовить проект манифеста о даровании России ответственного министерства («великокняжеский манифест»). По замыслу составителей, манифест не предусматривал отречения Николая II, который, однако, передал бы всю полноту власти Государственной думе.

2 марта 1917 года. Отречение Николая II. Обращение к народу великого князя Михаила Александровича. Манифест

Подготовленный проект, названный «Манифестом о полной Конституции русскому народу», был подписан великими князьями Павлом Александровичем, Кириллом Владимировичем и Михаилом Александровичем, причём когда к Михаилу для подписи доставили экземпляр манифеста, он был уже подписан двумя первыми. По свидетельствам очевидцев, Михаил Александрович колебался, просил дать ему возможность посоветоваться с Николаем II, но в конце концов поставил свою подпись.

В.Р. АЛЕКСЕЕВ. Николай II накануне отречения

Великий князь Кирилл Владимирович писал, обращаясь к Павлу Александровичу: «Миша, несмотря на мои настойчивые просьбы работать ясно и единогласно с нашим семейством, прячется и только сообщается с Родзянко». По данным Г. М. Каткова, уже вечером того же дня Михаил Александрович просил П. Н. Милюкова вычеркнуть его подпись, однако тот ответил, что это уже не имеет никакого значения, так как документ уже устарел и требования улицы уже не удовлетворяются назначением ответственного министерства. Историк В. М. Хрусталёв объяснял причину попытки отзыва Михаилом Александровичем своей подписи тем, что он осознал, что вмешался в дела государственной важности без согласования с императором.

2 (15) марта Николай II, под давлением командующих фронтами и своего окружения, принял решение отречься от престола в пользу своего наследника, цесаревича Алексея, при регентстве великого князя Михаила Александровича. В течение дня царь принял решение отречься также и за наследника.

Манифест об отречении заканчивался словами: «<…> в согласии с Государственной Думой признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с Себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем Его на вступление на Престол Государства Российского <…>».

Из телеграммы Николая II:

3 марта 1917 г.

Петроград.

Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине.

Ники.

Савицкий Георгий. «Стихийная демобилизация царской армии в 1917 году». 1928 г.

Отречение Михаила Александровича

Тихомиров Андрей. Из серии «Старая Москва». холст/масло 50см x 70см 2011 г.

Кандидатура Михаила Александровича на российский престол при установлении строя конституционной монархии многим современникам казалась единственным вариантом эволюционного развития России. В действующей армии на рассвете 3 марта 1917 года многие воинские части начали присягать на верность Императору Михаилу II. П. Н. Краснов вспоминал, что, когда в его 4-й Кавалерийской дивизии он объявил о восшествии на престол Михаила, ответом ему было многотысячное «Ура!» выстроенных для оглашения этой новости частей.

Михаил Александрович, однако, не рискнул вступить на престол, так как не располагал никакой настоящей силой. Окончательно его колебания завершились после переговоров с представителями Госдумы во главе с М. В. Родзянко, прямо заявившими, что в случае принятия им престола в столице разразится новое восстание и Дума не может гарантировать ему безопасность. Вместе с тем во время переговоров П. Н. Милюков попытался уговорить великого князя не отрекаться от престола и даже предложил всем монархическим силам оставить Петроград и сгруппироваться в более консервативной Москве, однако открывшаяся перспектива гражданской войны крайне испугала всех присутствующих.

Васильев Анатолий Ильич. «Февральская революция» х., м., 1985 г.

В действующей армии отказ Михаила от принятия верховной власти произвёл удручающее впечатление. Историк В. М. Хрусталёв привёл воспоминания князя С. Е. Трубецкого, которые считал характерными для того момента:

Отречение Государя императора наша армия пережила сравнительно спокойно, но отречение Михаила Александровича, отказ от монархического принципа вообще — произвёл на неё ошеломляющее впечатление: основной стержень был вынут из русской государственной жизни;…

С этого времени на пути революции уже не было серьёзных преград. Не за что было зацепиться элементам порядка и традиции. Всё переходило в состояние бесформенности и разложения. Россия погружалась в засасывающее болото грязной и кровавой революции. — Трубецкой С. Е. Минувшее. М., 1991. С. 153

Реквизиция церковного имущества в Петрограде. Художник Иван Владимиров (1869-1947)

Михаил Александрович предпринимал попытки получить разрешение на эмиграцию в Великобританию, но и Временное правительство, и Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов, как и английские официальные лица, не желали этого. По данным австрийской исследовательницы Элизабет Хереш, 5 апреля 1917 года в Министерство иностранных дел Великобритании поступило письмо из посольства Великобритании в России с информацией о том, что великие князья Георгий Михайлович и Михаил Александрович просят предоставить им политическое убежище в Великобритании. Форин-офис на это письмо дал отрицательный ответ, сославшись на ожидаемые негативные последствия удовлетворения этой просьбы для английского монарха. Впоследствии ряд членов императорской фамилии возлагали вину за отказ Великобритании принять семью отрекшегося царя и других представителей династии Романовых на тогдашнего английского посла в России Джорджа Бьюкенена.

По воспоминаниям П. А. Половцева, в бытность его главнокомандующим войсками Петроградского военного округа, он по просьбе Михаила Александровича выдал последнему разрешение на проезд в Финляндию. Подобные разрешения рассматривались как возможность беспрепятственно покинуть «Россию революционной демократии», однако великий князь по какой-то причине не воспользовался такой возможностью.

После июльских событий репрессии Временного правительства обрушились не только на зачинщиков и участников беспорядков, но и на не причастную к ним «монархическую контрреволюцию», которую «революционная демократия» обвиняла в их закулисной организации. Все Романовы, в том числе Михаил Александрович, 20 июля 1917 года были лишены избирательных прав.

После корниловского выступления Михаил Александрович был помещён Временным правительством под домашний арест, который был отменён 13 (26) сентября 1917 года. После этих событий Временное правительство разрешило великому князю выехать в Крым. Но он решил не менять место проживания и остался в Гатчине.

Александр Лопухов. Арест Временного правительства. Холст, масло. 1957. Национальный музей им. Андрея Шептицкого, Львов

После перехода власти к большевикам Петроградский военно-революционный комитет 13 ноября 1917 года принял решение оставить Михаила Александровича в Гатчине, находившейся полностью под контролем советского правительства. В ноябре 1917 года Михаил Александрович обратился в Советское правительство с просьбой узаконить его положение в Советской России. Управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич выдал ему разрешение «о свободном проживании» Михаила Александровича как рядового гражданина республики.

Конвоирование заключенных. Худ. Ив. Владимиров

5 января 1918 года Учредительное собрание провозгласило Россию республикой. 7 марта 1918 года великий князь и лица его окружения были арестованы по постановлению Гатчинского совета, в связи с тревожной обстановкой и возможным наступлением немцев на Петроград. Арестованных доставили в Комитет революционной обороны Петрограда, штаб которого возглавлял М. С. Урицкий. 9 марта 1918 года на заседании Малого Совнаркома было рассмотрено предложение М. С. Урицкого о высылке Михаила Александровича и других арестованных в Пермскую губернию. По приезде в Пермь Михаила Александровича и лиц из числа его окружения поселили в гостинице «Эрмитаж», затем в «Королёвской гостинице».

Поначалу «свобода передвижения» пленников в пределах Перми не была ограничена. Однако, позднее за Михаилом Романовым был установлен надзор Пермской ЧК. В его дневнике сохранилась запись от 21 ма

deduhova.ru

Михаил Александрович (князь тверской) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 сентября 2015; проверки требуют 15 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 сентября 2015; проверки требуют 15 правок. Перейти к навигации Перейти к поиску| Михаил Александрович | |

|---|---|

| Печать князя | |

| Предшественник | |

ru.wikipedia.org

Великий князь Михаил Александрович Романов

В мае 1901 года был назначен членом Государственного совета.

С 1905 года командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского Е. И. В. полка. С 1908 года — командир 17-го гусарского Черниговского полка, в 1912 году — Кавалергардского полка.

На одном из полковых праздников великому князю в числе других жен офицеров была представлена Наталия Сергеевна Вульферт. Между ними разгорелся роман. Брака великого князя и Вульферт категорически не желали ни его брат император Николай II, ни его мать вдовствующая императрица.

6 августа (24 июля по старому стилю) 1910 года Наталия Сергеевна родила великому князю Михаилу сына Георгия. Согласно распоряжению императора, Георгий был возведен в «потомственное дворянское Российской Империи достоинство, с предоставлением ему фамилии Брасов и отчества Михайлович». Фамилия была дана по названию имения, принадлежавшего великому князю.

В октябре 1912 года великий князь Михаил тайно венчался с Наталией Вульферт в Вене в сербском православном храме.

Из-за морганатического брака, в который вступил Михаил Александрович, император Николай II в декабре 1912 года указом снял с него звание «правителя государства» и регента. Имения великого князя были переданы под государственную опеку. Николай II запретил «своевольному брату» въезжать в пределы России. Михаил был вынужден жить за границей как частное лицо.

Прожив некоторое время в Австро-Венгрии, Михаил Александрович вместе с семьей переехал в Великобританию, где поселился в приобретенном им замке Небворт близ Лондона.

С началом Первой мировой войны Михаил получил разрешение вернуться в Россию и поступить в действующую армию и в августе 1914 года в звании генерал-майора отбыл на фронт. В 1915 году он был назначен командующим Кавказской туземной конной дивизией (т.н. Дикой дивизией), которая комплектовалась выходцами с Северного Кавказа, затем командовал 2-м кавалерийским корпусом. За отличия в боях в марте 1915 года был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. В 1916 году был воспроизведен в чин генерал-лейтенанта, в том же году — в чин генерал-адъютанта.

В январе 1917 года Николай II отозвал великого князя Михаила с фронта и назначил его генерал-инспектором кавалерии.

Опеку с его имущества сняли, а Наталии Сергеевне пожаловали титул графини Брасовой.

Февральская революция 1917 года застала Михаила Александровича в загородной резиденции царской семьи в Гатчине. По просьбе председателя Государственной Думы Михаила Родзянко великий князь приехал в Петроград и связался по прямому проводу с императором Николаем II, находившимся в Ставке в Могилеве, и попросил императора уступить Думе, создав правительство народного доверия.

15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу Михаила, однако тот в своем Манифесте от 16 марта (3 марта по старому стилю) отказался принять престол, поставив решение судьбы будущего государственного устройства России в зависимость от решения Учредительного собрания, избранного народом.

Некоторыми историками Михаил Александрович считается последним императором России, царствовавшим только один день. Его Манифест и фактически, и юридически прекратил монархическую форму правления в России.

В числе других членов императорской фамилии, великий князь Михаил Александрович был уволен со службы с правом ношения мундира и пенсией и поселился в Гатчине как частное лицо, в политической деятельности не участвовал.

После Октябрьской революции с ноября 1917 года, в соответствии с решением Петроградского военно-революционного комитета, он находился в Гатчине под домашним арестом.

7 марта 1918 года Гатчинским Советом рабочих и солдатских депутатов Михаил Александрович и его секретарь Николай (Брайан) Джонсон были арестованы и по решению Совета народных комиссаров были высланы в Пермскую губернию до особого распоряжения. В Перми они были помещены под арест в камеры одиночного заключения, а через пять дней освобождены под надзор Пермского ЧК.

Великий князь располагал возможностью свободного передвижения, мог встречаться со знакомыми, не было ограничено его право переписки. Был установлен порядок, по которому Михаил Александрович и Джонсон обязаны были ежедневно к 11 часам являться в ЧК.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович вместе с секретарем Джонсоном был похищен группой чекистов и милиционеров во главе с Гавриилом Мясниковым, вывезен за город и расстрелян вблизи заводского поселка Мотовилиха. Официально было объявлено, что он похищен неизвестными.

Тело князя не было обнаружено и официальные публикации о расстреле отсутствовали, что породило слухи о судьбе Михаила. Следы Романова искали по всему миру, существовали самозванцы, выдававшие себя за него. Некоторые авторы отстаивают версию, отождествляющую Михаила с епископом Истинно-православной катакомбной церкви на Соловках Серафимом (Поздеевым).

В 1981 году великий князь Михаил Романов был канонизирован Русской православной церковью за границей в числе новомучеников российских.

8 июня 2009 года реабилитирован решением Генеральной прокуратуры РФ на основании закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Вдова великого князя Наталия Сергеевна Брасова жила в эмиграции, в последние годы жизни — в Париже. Умерла в 1952 году в приюте для бедных. Их сын Георгий погиб в автомобильной катастрофе в 1931 году.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ria.ru

биография, семья, военные чины и звания

История, которая связана с именем младшего брата Николая II, напоминает настоящий триллер, в который включены элементы реального абсурда. Ряд историков считают, что великий князь Михаил Романов является поистине последним самодержцем России. Хотя в эпоху СССР о нем вообще предпочитали не вспоминать. На Западе же его причислили к лику святых… Судьба Великого князя Михаила Александровича Романова будет представлена в статье.

Спартанское воспитание

Михаил Романов появился на свет в самом начале зимы 1878-го. Он — младший сын Александра III. По преемственности российского престола он считался третьим. Первыми были будущий самодержец Николай II и Георгий.

Юный Михаил рос энергичным и умным мальчиком. С детских пор он был увлечен верховой ездой, охотой, спортом и театром. Через некоторое время к этим пристрастиям добавились вождение машины и неподдельный интерес к авиации.

По воспоминаниям, Михаил был очень хорошо воспитан, скромен и даже застенчив. Кроме того, ему был свойственен и некий демократизм. То есть он порой предпочитал компанию своих наставников, а вовсе не родственников.

Также он не придавал деньгам ровным счетом никакого значения. При этом считался самым богатым среди великих князей.

По большому счету, он вырос в строгой, почти спартанской обстановке. Отец — российский император, и Мария Федоровна, жена Александра III, воспитывали его «без слабостей и сантиментов». Он должен был соблюдать строгий режим дня, который был установлен родителями. Он спал на обыкновенной полевой койке. Когда он пробуждался, принимал холодные ванны и на завтраках ел обыкновенную овсяную кашу.

Каждый день в обязательном порядке он учился разным дисциплинам. Также князь должен был посещать церковные службы и совершать визиты к родственникам. Естественно, он принимал участие и в официальных мероприятиях.

Поскольку для всех царственных особ путь служения Отечеству был только один, то Михаил при рождении был приписан к элитному и престижному Преображенскому полку. Спустя годы он был записан в Кирасирское подразделение, а потом он возглавил один из эскадронов полка «Синих кирасир».

Наследник

Незадолго до этих событий во время прогулки на велосипеде скоропостижно скончался один из старших братьев Михаила Георгий. Причиной его смерти стал приступ чахотки. Кстати, опережая ход событий, скажем: в память о нем младший брат впоследствии назовет своего новорожденного сына его именем…

После кончины Георгия Михаил в одночасье стал наследником престола, так как у семейства императора Николая II на тот момент не было сына.

Михаил получил немалую часть наследства покойного брата. В том числе в его собственности теперь было и огромное поместье Брасово, что под Брянском.

Немаловажное обстоятельство: Георгий носил титул «цесаревич», но вот Михаил не получил такого звания. Собственно, этот факт стал причиной пересудов в адрес российского царя. В основном, инициатором этих разговоров была Мария Федоровна, жена Александра III, уже вдовствующая императрица, и ее окружение.

Правда, на самом деле вся эта нелицеприятная ситуация довольно легко объяснялась. Дело в том, супруга российского самодержца надеялась, что у нее все-таки появится сын. И когда в 1904-м это все-таки случилось, Михаил перестал быть наследником. Но теперь он носил титул «правителя Государства». Подразумевалось, что великий князь может таковым быть, если императора не станет. И, соответственно, данным званием Михаил мог бы пользоваться до тех пор, пока сын императора не достигнет совершеннолетнего возраста.

Любовный треугольник

Стоит отметить, с самодержцем у Михаила были довольно натянутые и непростые отношения. И они обострились сильнее, когда великий князь решил заключить морганатический брак с Натальей Вульферт. Ради любви он, по сути, отказался от российского престола.

Великий князь Михаил Александрович Романов познакомился с будущей супругой на одном из праздничных мероприятий. К этому времени Наталья была женой лейтенанта гатчинского полка Владимира Вульферта. Кстати, великий князь шефствовал над этим подразделением. Между прочим, до этого у Натальи был и еще один брак.

Как бы то ни было, между князем и супругой офицера начался бурный роман. Эти отношения развивались буквально на глазах сослуживцев. С одной стороны, они вызывали неподдельное восхищение. Но с другой – зависть. Сближению влюбленных способствовал и тот факт, что князь и супруг Натальи были знакомы давно. Они вместе не на шутку увлекались фотоделом.

Спустя некоторое время слухи о романе дошли и до императора. Он был недоволен этими сплетнями вокруг младшего брата. Как итог, Михаилу пришлось сдать командование военным подразделением, после чего он отправился в Орел. Он стал командиром Черниговского Гусарского полка. Это произошло в 1909-м.

К этому времени возлюбленная Михаила еще оставалась замужней дамой. Она ведь сочеталась браком в церкви. При этом она ждала ребенка от великого князя. Но вот права на будущего отпрыска имел только лейтенант Вульферт, муж Натальи.

Лишь за один месяц до рождения первенца ситуация кардинально начала меняться. С разрешения императора всю документацию о разводе передали в Священный Синод на рассмотрение. В результате летом 1910-го Наталья и Владимир перестали быть супругами. А через несколько недель появился и первенец Михаила — сын Георгий.

Последствия брака

Великий князь Михаил Александрович Романов, биография которого насыщенна интересными событиями, уже давно пытался уговорить своего старшего брата, чтобы он разрешил ему жениться на своей возлюбленной. Но российский самодержец был неумолим и говорил, что он ни за что не даст своего согласия. По большому счету, на то были весьма веские причины. Дело в том Наталья была простой дворянкой, при этом не обладала титулом. Кроме того, она уже два раза была замужем. Но самое главное, эти разводы всегда были церковными.

Тем не менее, Михаил был настроен решительно. В 1912-м влюбленным удалось-таки обвенчаться. Они сочетались тайно в одной из маленьких австрийских церквушек.

Император негодовал и всячески старался воспрепятствовать их бракосочетанию. Для этого он привел в действие механизм внутренних и дипломатических служб. Говорят, вся эта нелегкая ситуация была обусловлена тем фактом, что Александра Федоровна, супруга царя, искренне опасалась заговора со стороны великого князя. Она боялась, что Михаил попытается свергнуть Николая с престола.

Как бы то ни было, в этом конфликте великий князь оказался победителем. Но вот последствия этих разногласий были плачевными для него. Во-первых, он перестал быть правителем, то есть регентом. Во-вторых, он был смещен со всех постов и должностей. С 1901-го — он больше не член Государственного совета. В-третьих, все имения великого князя оказались под секвестром. Ну и, в четвертых, ему запретили возвращаться на Родину. В результате семейство князя решило жить в Европе.

Возвращение

Новость о начале Первой Мировой войны застала Михаила в Великобритании. Он сразу же решил написать письмо своему старшему брату, где он просил разрешить ему вернуться на Родину. Несмотря на непростые отношения, император дал возможность великому князю приехать в Россию. И через некоторое время Михаил возглавил известную многим Дикую дивизию. Это подразделение на тот момент сражалось на галицких фронтах. В боях князя наградили георгиевским крестом четвертой степени.

В это время супруга Наталья смогла организовать госпиталь, который базировался в особняке мужа. Особняк великого князя Михаила Александровича также именовался Алексеевским дворцом. Его начали проектировать еще в 1883-м. Князь Михаил пожелал, чтобы он напоминал французские шато.

Кроме того, на деньги великого князя был сформирован и «санитарный поезд».

Примирение

В 1915-м российский самодержец решил пойти на окончательное примирение с Михаилом. Так, Николай даровал Наталье графский титул. Она стала графиней Брасовой. Разумеется, ее сын Георгий также получил эту фамилию. Кроме того, он был признан императором. Георгий официально стал его племянником. Хотя при этом он не имел прав на трон. Но вот через своего отца Михаила он по-прежнему оставался одним из ближайших к российскому престолу человеком.

Через пятнадцать лет этот красивый и интересный молодой человек умрет от ран, которые он получит в автокатастрофе.

Возвращаясь к событиям Первой Мировой, сообщим, что в этот период Михаил начал вести свой дневник. Эти записи он делал вплоть до его преждевременной кончины. Дневники великого князя Михаила Александровича Романова были опубликованы относительно недавно.

Фронда

В конце 1916-го некоторые из великокняжеских особ решили встать в оппозицию к законному царю. Их демарши вошли в отечественную историю как «великокняжеская фронда».

Они требовали отстранить от управления государством не только старца Г. Распутина, но и императрицу. Также они были намерены ввести т. н. «ответственное министерство».

Великий князь Михаил Александрович, брат последнего царя, уже был осведомлен о разногласиях между Романовыми. А когда Распутин был убит, он не стал подписывать коллективное письмо некоторых своих родственников, которые протестовали против решения, связанного с судьбой Дмитрия Павловича. Великий князь участвовал в заговоре против старца.

Одним словом, Великий князь Михаил Александрович Романов никогда не интриговал в отношении к старшему брату. Более того, в эти времена он уже был очень близок к самодержцу. Правда, этими отношениями пытались воспользоваться многие политические деятели и военачальники. Кроме того, многие современники указывали на роль жены Михаила. Ее салон стал неким центром, который не только проповедовал либерализм, но и выдвигал великого князя на престол.

Манифест великого князя Михаила Александровича

Михаил был в Гатчине, когда грянула Февральская революция. Николай отказался от трона, и его преемником стал младший брат. Для многих современников его кандидатура на трон казалась единственным и лучшим вариантом развития страны.

Ряд воинских частей уже начали присягать Михаилу II. Но сам князь на данный момент не хотел рисковать. В армии его отречение произвело удручающее впечатление.

Политический деятель П. Милюков уговаривал его не отказываться от власти. Он даже предложил всем монархистам оставить северную столицу и сгруппироваться в Москве.

Тем не менее, на следующий день после длительных переговоров князь опубликовал «Манифест Михаила». В документе сообщалось, что князь готов все-таки вступить на престол. Но до этого должно быть созвано Учредительное собрание, где пройдет всенародное голосование на предмет престолонаследия.

Период двоевластия

Тем временем великий князь Михаил Александрович Романов прибыл в революционный Петроград. Он продолжал не принимать никакого участия в политической жизни, но вот новые власти помнили о его существовании.

Великий князь пытался получить разрешение на эмиграцию. Он хотел переехать в Великобританию. Однако и правительство Керенского, и большевики, и британские официальные лица всячески противились этому желанию.

А когда был подавлен Корниловский мятеж, Михаила поместили под домашний арест. От такого заточения он избавился в конце сентября 1917-го. К этому времени кабинет министров позволил ему отправиться в Крым. Но после всех этих событий он решил остаться в России и выехал в Гатчину.

Расправа

Тем временем в октябре 1917-го произошел переворот, и большевики взяли власть. Через некоторое время они разогнали Учредительное собрание, и о всенародном голосовании не было и речи.

В это время великий князь Михаил Романов продолжал находиться в Гатчине. В марте 1918-го новая пролетарская власть отправила его в Пермь.

Вначале «свобода передвижения» Михаила ничем не была ограничена в пределах города. Но через некоторое время чекисты установили надзор за ним. А в июне этого же года ночью большевики похитили его из гостиницы, вывезли в лес и расстреляли…

На протяжении длительного времени факт расправы сохранялся в тайне. А в июле в пермском периодическом издании появилась заказная статья о том, что великий князь обитает в Омске. По словам газетчиков, он возглавляет повстанцев Сибири…

Самозванцы

К тому времени все еще отсутствовало официальное подтверждение смерти великого князя. Информация о казни Николая II была опубликована во всех изданиях. А вот судьба Михаила была неизвестной. Соответственно, эта недосказанность породила слухи о судьбе несостоявшегося самодержца. Появились самозванцы, которые выдавали себя за него. Во всяком случае, о таком «Михаиле» упоминал известный писатель Александр Солженицын. Другие были уверены, что князь в действительности выжил и скрывался под именем епископа Серафима Поздеева. Третьи же утверждали, что он спасен, и видели его в Киеве.

Как бы то ни было, в 2009-м Михаил Романов был официально реабилитирован. А вопрос о том, считать ли его последним российским императором Михаилом II, остаётся до сих пор спорным.

fb.ru

Благоверный князь Михаил Ярославич Тверской

Краткое житие благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

Михаил, святой великий князь Тверской, сын Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича, родился в 1272 году, вскоре по смерти отца, от второй супруги его Ксении; прозван Тверским, ибо княжил в Твери, не быв еще великим князем, и первый утвердил независимость Тверского княжения. По кончине великого князя Андрея Александровича Тверского (1304 г.) Михаил должен был вступить на великокняжеский престол, но племянник его, Георгий Данилович Московский, оспаривал у него это право. Эта тяжба затянулась на долгие годы, усугубляясь непримиримостью и властолюбием Георгия и его родственными отношениями с татарами, – он был женат на Кончаке, сестре хана Узбека. В очередной раз объявив себя великим князем, Георгий выступил против Михаила, тот же разбил его войско и взял в плен Георгия и Кончаку, но по милосердию своему даровал им свободу. К несчастью, Кончака скоропостижно умерла, и Георгий с татарским полководцем Кавгадыем оклеветали Михаила перед Узбеком. На берегу реки Нерли Михаил расстался с матерью и исповедался духовнику в грехах, сам же направился в орду, идя почти на верную гибель. Он понимал, что таким образом полагает душу свою за близких и за весь свой народ.

В начале хан принял Михаила доброжелательно, но спустя некоторое время велел его судить, предъявляя обвинение на основании свидетельств клеветников. Не слушая оправданий князя, его отдали под стражу, велели оковать цепями, наложили на шею тяжелую колодку. Михаил с удивительной твердостью терпел уничижение и муку. Еще на пути из Владимира он несколько раз приобщался Святых Тайн, как бы готовясь к смерти; теперь, видя неминуемую гибель, он проводил ночи в молитве и чтении псалмов. Отрок княжеский держал перед ним книгу и перевертывал листы, ибо руки Михаила были связаны. Верные слуги предлагали князю уйти тайно, но он отвечал: «Спасая себя, не спасу отечество. Да будет воля Божия!» Перед самым приходом злодеев он раскрыл наудачу Псалтирь и прочитал: «Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя». Душа его невольно содрогнулась. Когда он закрыл книгу, к нему вбежал один из отроков и сказал, что князь Георгий, Кавгадый и толпа людей приближаются к шатру. Они разогнали всех людей Михаила, а он стоял один и молился. Злодеи повергли его на землю, мучили, били пятами. Один из них, именем Романец, вонзил ему нож в ребра и вырезал сердце (22 ноября 1319 г.). Тело Михаила лежало нагое, пока толпа грабила имущество князя. Георгий послал тело великого князя в Маджары. Там многие усердствующие желали внести тело в церковь, но бояре не допустили этого, поставив его в хлеву, и позже избегали останавливаться у церквей.

Супруга Михаила, Анна, умолила Георгия дозволить перевезти останки князя в Тверь. Тверитяне встретили гроб любимого князя на берегу Волги. Сняв крышку гроба, народ с несказанной радостью увидел целость мощей, не поврежденных дальним путем. Погребение было совершено 6 сентября 1320 г. в Преображенском монастыре. Святые мощи благоверного князя обретены нетленными в 1655 г.

Летописец называет Михаила таким же отечестволюбцем, каков был св. Димитрий Солунский. Сверх достоинств государственных, Михаил отличался и семейственными, воспитанный в правилах благочестия добродетельной матерью своей Ксенией, скончавшей дни свои монахиней.

Полное житие благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

В первой половине ХIII века Русскую землю постигло великое бедствие. По Божиему попущению на нее напали татары, разбили русских князей, попленили всю землю Русскую, пожгли много городов и сел, беспощадно избили тысячи людей. Многих увели в плен в горькое рабство, обложили народ тяжелой данью. После татарского погрома Русь долго не могла оправиться. К великим внешним бедствиям присоединились не меньшие внутренние нестроения. Князья оспаривали друг у друга право на великокняжеский престол; отправляясь в Орду на поклон ханам, они часто клеветали один на другого и строили козни друг другу.

В это безотрадно тяжелое время богоугодно жил святой князь Михаил Ярославич Тверской. Родители его вели жизнь благочестивую и ходили по заповедям Божиим. Отец его, князь Ярослав Ярославич, после кончины брата своего, великого князя Александра Невского, занимал семь лет великокняжеский престол во Владимире на Клязьме. Отправившись по делам в Орду, на обратном пути князь Ярослав сильно захворал и, чувствуя приближение смертного часа, принял монашеское пострижение с именем Афанасия, после чего скончался в 1271 году. Великокняжеская власть перешла к его брату Василию Ярославичу.

Святой князь Михаил Ярославич родился уже после смерти своего отца, в 1272 году. Мать его, благочестивая княгиня Ксения, воспитала сына в духе святой веры и заботливо научила грамоте. Молодой княжич был благочестиво настроен: он любил читать божественные книги, избегал детских игр и веселых собраний и усердно посещал храм Божий. Часто тайком от всех в тишине ночной он возносил свои горячие молитвы ко Господу. Не любил он роскошных яств, но утолял свой голод простой пищей, вел жизнь воздержную и благочестивую, постоянно боролся с плотью и был злейшим врагом своему телу, украшая душу свою цветами добродетелей. Так святой Михаил стяжал страх Божий – начало всякой премудрости. С особенной любовью он относился к нищим и убогим и подавал им щедрую милостыню. Кто терпел беды, тот смело шел к своему князю, зная, что у него найдет помощь и заступление; кого постигали несчастия и скорби, тот получал от него слово утешения и ободрения. Святая жизнь князя была поучительна для всех, и все почитали его не столько за сан, сколько за благочестие и участие к людям.

На Тверской стол благоверный князь вступил после брата своего Святослава между 1282 и 1285 годами. Свое княжение святой Михаил начал богоугодным делом – построением соборного храма в Твери. Вероятно, по совету благочестивой матери отрок-князь в 1285 году заложил каменный храм в честь славного Преображения Господа нашего Иисуса Христа на месте прежней деревянной церкви во имя святых бессребенников Космы и Дамиана. Вместе с княгиней Ксенией благоверный князь богато и щедро украсил новый храм, снабдил его святыми иконами и священной утварью, необходимой для богослужения.

Тяжелое время переживала тогда Русь: князья часто поднимались один на другого и нередко правому приходилось оружием отстаивать права свои. Великокняжеский престол занимали тогда сыновья Александра Невского Андрей и Димитрий.

Вступив на Тверской престол, святой Михаил, по обычаю того времени, отправился в Орду на поклон хану. В то время между братьями – князьями Андреем и Димитрием Александровичами – происходила усобица. В 1293 году Андрей привел татар, которые взяли 14 городов, в том числе Владимир и Москву, сильно опустошили страну и собирались идти к Твери.

Сильно опечалились тверичи тем, что князя с ними не было. Но они целовали крест, что станут биться с неприятелем из-за стен города до последней крайности и ни за что не сдадутся. Из других княжеств в Тверь сбежалось много людей, которые также готовы были сразиться с врагами. И в это самое время святой Михаил возвращался из Орды. Князь едва не попался в руки врагов, но всесильная десница Божия хранила его: о грозящей опасности его предупредил один священник, и князь счастливо проехал к родному городу. С величайшей радостью услышали тверичи весть о возвращении своего князя; они вышли навстречу ему с крестным ходом. Но татары, узнав о приходе святого Михаила, не пошли на Тверь.

Двадцати двух лет (8 ноября 1294 года) святой Михаил вступил в брак с княжной Анной, дочерью Ростовского князя Димитрия Борисовича. Вскоре его постигли испытания. В 1298 году глубокой ночью, когда все во дворе князя спали, загорелись сени княжеского дворца. Никто не слыхал начавшегося пожара. Его услышал, пробудившись, сам князь. Второпях он едва успел с княгиней выйти из горящего дворца. Вся казна его сгорела. После того князь сильно заболел.

Летописец повествует, что святой князь Михаил был высок ростом, силен и отважен. Бояре и народ его любили. Усердно читал Божественные книги, усердно жертвовал на храмы, почитал иноческий и священнический чин. Пьянства не терпел и всегда отличался воздержностью. Он желал иноческого или мученического подвига, и Господь судил ему скончаться мучеником.

В 1304 году умер великий князь Андрей Александрович. Старшим в роде стал теперь князь Тверской Михаил Ярославич; к нему на службу перешли и бояре умершего великого князя. Но права старейшинства начал оспаривать у него двоюродный племянник, Московский князь Георгий Даниилович, хотя он и не был старшим в княжеском роде. По обычаю того времени, новый великий князь Михаил должен был отправиться в Орду, чтобы там получить ярлык на великокняжеский престол Владимирский. Туда же отправился и князь Московский. Когда он проезжал через Владимир, святой митрополит Максим, предвидя начинающуюся усобицу, с мольбою возбранял Московскому князю идти в Орду и добиваться великокняжеской власти. «Я ручаюсь тебе, – говорил святой Максим, – княгиней Ксенией, матерью князя Михаила, что ты получишь от великого князя Михаила любой город, какой ты пожелаешь». Георгий отвечал святителю: «Хотя я и еду в Орду, но не стану добиваться великокняжеского стола: еду я туда по своим делам».

Он отправился в Орду и встретился там с Тверским князем. Татарские мурзы были очень корыстолюбивы. Желая получить больше даров, они говорили князю Георгию: «Если ты дашь выход (так называлась дань, которую русские платили татарам) больше князя Михаила Тверского, мы дадим тебе великое княжение».

Такие речи сильно смутили Московского князя, и он стал добиваться великокняжеской власти. Великий раздор начался между князьями. Георгий, как только мог, старался склонить хана на свою сторону; он давал в Орде большие дары. Святой Михаил принужден был также много тратить денег, которые собирались с бедного народа, и была великая тягота в Русской земле. Распря между князьями усилилась. Однако великокняжеская власть осталась за Михаилом Тверским. В 1305 году святой Михаил вступил на престол великокняжеский. С Московским князем святой Михаил заключил мир, но согласия между ними все-таки не было: борьба Москвы с Тверью продолжалась. Князья спорили теперь из-за княжения в Великом Новгороде, и не раз они водили свои полки один на другого. В 1313 году в Орде занял престол молодой хан Узбек. Новый хан принял магометанство и ревностно старался распространять и утверждать его между татарами. При хане Узбеке Русская земля сильно страдала.

Святой Михаил должен был отправиться на поклон к новому хану, чтобы получить от него новый ярлык (ханская грамота) на великое княжение. И на этот раз великокняжеский престол остался за ним. После того благоверный князь возвратился на Русь. Князь Московский, на обиды которого жаловался хану святой Михаил, был вызван в Орду и пробыл там около трех лет. Георгий давал подарки ханским вельможам и употребил все средства, чтобы склонить хана на свою сторону, наконец оправдался в обвинениях великого князя, успел сблизиться с ханским семейством, даже породнился с ханом, вступив в брак с сестрой его Кончакой (во Святой Крещении Агафией). Ярлык на великокняжеский престол хан Узбек дал теперь своему зятю, князю Георгию. Вместе с ним хан отпустил на Русь послов своих, а во главе их – Кавгадыя, одного из приближенных вельмож своих. Святой Михаил с кротостью отказался от великокняжеского достоинства; он послал сказать Георгию: «Брат, если хан дал тебе великое княжение, то я уступаю тебе. Княжи на нем, только будь доволен своим и не вступайся в мой удел».

Но великий князь Георгий не хотел примириться со святым князем Михаилом. Собрав большое войско, вместе с кровожадным Кавгадыем и со множеством татар и мордвы он напал на Тверскую область, жег города и села. Враги забирали мужей и жен и предавали их различным мучениям и смерти; татары подвергали женщин насилию. Опустошив Тверское княжество по одну сторону Волги, они готовились напасть и на другую его часть, заволжскую. Скорбя о бедствиях Русской земли, благочестивый князь Михаил призвал Тверского епископа и бояр и сказал им: «Разве не уступил я великого княжения своему сроднику, разве не дал ему я дани? Сколько зла теперь причиняет моей отчине князь Георгий! Я претерпел все, думая, что беда эта скоро кончится. Ныне же вижу, что они ищут моей головы. Ни в чем не виновен я перед ним; если же виновен, скажите, в чем?»

Епископ и бояре, проливая слезы, в один голос отвечали князю: «Ты прав, князь наш, во всем. Перед племянником твоим ты обнаружил такое смирение, а они – князь Георгий с Кавгадыем – за это взяли твою волость. Теперь хотят опустошить и другую половину твоего княжества. Иди же против них, государь, а мы готовы за тебя сложить свои головы».

Святый Михаил ответил: «Братия! Вам известно, что сказал Господь во святом Евангелии: Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин.15,13). Ныне нам предстоит отдать свою жизнь не за одного или двух из наших ближних, но за множество народа, плененного и избитого врагами, за жен и дочерей, оскверненных погаными. Если положим душу свою за стольких людей, слово Господне нам вменится во спасение».

Святой князь Михаил собрал полки свои и мужественно вышел навстречу неприятелю. 22 декабря 1317 года враги встретились в сорока верстах от Твери, при селе Бортеневе. Произошла великая битва. Войско московского князя не выдержало и поспешно побежало. Князь Михаил преследовал врагов, и бесчисленное множество воинов, побитых и смятых конями, усеяли ратное поле; они лежали, как снопы на поле во время жатвы. Великий князь Георгий с остатком войска бежал в Торжок, а оттуда – в Великий Новгород. Его жена Кончака-Агафия, брат Борис и много князей и бояр, а также и татар, взято было победителями в плен. Доспехи самого святого Михаила были все иссечены, но на теле не оказалось ни одной раны. Князь отпустил на волю многих русских пленников, захваченных татарами Кавгадыя. С великой радостью возвратился святой Михаил в Тверь и горячо благодарил за дарованную победу Господа, Пречистую Его Матерь и святого Архистратига Михаила.

Видя поражение Георгия, Кавгадый велел своей дружине бежать в стан, а на другой день после битвы явился в Тверь и просил мира. Святой Михаил принял его с честью, а татары обманом говорили князю: «Отныне мы твои. Без повеления хана приходили мы на тебя с Георгием; мы виноваты и боимся гнева царя за то, что много пролили крови».

Святой Михаил, поверив их льстивым речам, щедро одарил Кавгадыя и его свиту и отпустил с честью.

Между тем великий князь собрал из новгородцев и псковичей новое войско и с ним снова двинулся к Твери. Войско встретилось на Волге, около Синеевского брода. Святой Михаил не хотел еще раз напрасно проливать христианскую кровь; князья заключили мир. Святой Михаил даже предлагал князю Георгию вместе отправиться в Орду и там перед ханом ходатайствовать за Русскую землю.

Между тем в Твери скончалась супруга великого князя, сестра хана. Пронесся слух, что великую княгиню в Твери отравили. Московский князь и Кавгадый сговорились действовать заодно. Георгий отправился в Орду со множеством князей и бояр. Поспешил в Орду и Кавгадый. Они написали на святого Михаила многие лжесвидетельства и вызвали гнев хана. На него клеветали хану, будто, собрав много дани по городам, князь хотел бежать к немцам, а к хану идти не хотел, что вообще он не повинуется ханской власти. Тогда святой князь отправил в Орду своего 12-летнего сына Константина, вероятно, в качестве заложника. Разгневанный Узбек велел посадить князя Константина Михайловича под стражу и уморить его голодом, но хану советники его сказали, что если он уморит так сына, то отец его никогда не приедет в Орду. Константина отпустили. Кавгадыю не хотелось, чтобы Тверской князь приехал в Орду и успел оправдаться. Поэтому он послал татар перехватить его и убить. Однако это не удалось. Тогда он стал говорить хану, что Михаил в Орду не приедет и что надо скорее посылать на него войско. Но 6-го августа 1318 года благоверный князь Михаил отправился к хану, взяв благословение у епископа Варсонофия и у своего духовного отца игумена Иоанна. Простился святой князь с близкими своими на берегу реки Нерли. Он исповедался перед отцом духовным и раскрыл ему душу свою. «Отче, – говорил святой князь, – много заботился я о том, чтобы помочь христианам, но за грехи мои им приходится терпеть много тягостей из-за наших раздоров. Теперь благослови меня, отче: может быть, мне придется пролить кровь мою за народ православный. Господь да подаст мне отпущение прегрешений, да ниспошлет христианам покой».

До реки Нерли святого Михаила провожали супруга княгиня Анна и сын его князь Василий. Здесь святой князь навеки простился с ними; преподав им свое благословение, он отправился в путь. Неутешно плакала княгиня, предчувствуя беду и прощаясь со своим супругом. Она вернулась с князем Василием в Тверь. А святой Михаил взял с собою двух других сыновей – Димитрия и Александра. Во Владимире их встретил ханский посол Ахмыл. «Спеши в Орду, – сказал он святому Михаилу, – хан ждет тебя; если через месяц ты не явишься, царь решил идти войной на твою область. Кавгадый оговорил тебя перед ханом, что ты не придешь к нему».

Тогда бояре стали отговаривать князя от поездки к хану: «Вот сын твой в Орде, пошли еще другого». Также и сыновья говорили ему: «Возлюбленный родитель, не езди сам в Орду, лучше пошли кого-либо из нас; ведь на тебя возвели клевету перед ханом. Пережди до тех пор, пока пройдет его гнев».

Но святой Михаил с твердостью отвечал: «Знайте, мои дорогие дети, не вас требует хан, но меня; моей головы он хочет. Если я уклонюсь от поездки к хану, то отчина моя будет опустошена и множество христиан избито, да и сам я не избегну тогда смерти; не лучше ли же ныне положить мне свою душу за многих».

Желая утешить своих детей и преданных ему бояр, князь напомнил им о святом великомученике Димитрии Солунском, который сказал: «Господи, если погубишь сей город, то и я с ним погибну; если же Ты спасешь его, то и я с ним спасен буду».

После того князь наставлял сыновей своих, заповедал их жить добродетельно и благочестиво. Готовясь к смерти, он написал завещание, распределил между сыновьями города своего княжества и простился с ними. Плакали дети, отпуская отца в Орду на верную смерть, и едва могли расстаться с ним. Святой Михаил отпустил детей своих в Тверь и поехал к хану с боярами. 6 сентября он прибыл на ус

azbyka.ru

Михаил Ярославич, князь Тверской и Великий князь Владимирский

Михаил Ярославич. Русский биографический словарь

Михаил Ярославич (1271/1272 — 1318) — великий князь всея Руси, князь Тверской (1282 или 1286—1318), в 1305—1318 — великий князь Владимирский.Младший сын великого князя владимирского Ярослава Ярославича от второй супруги его Ксении. Внук Ярослава II Всеволодовича. Племянник Александра Невского.

Отец князя владимирского Ярослава Ярославича, брат Александра Невского, умер за 6 недель до рождения сына, возвращаясь из Орды (по некоторым источникам – был отравлен). Михаил воспитан матерью княгиней Ксенией и Тверским Епископом Симеоном. Впервые Михаил Ярославич упоминается в летописях, как Тверской князь, в возрасте четырнадцати лет в 1285 году при закладке 1-го на Руси после нашествия войск Орды каменного храма Спасо-Преображенского собора в Твери. В это время в Твери впервые после долгого перерыва возобновилось летописание. Устанавливаются церковно-гражданские правовые нормы, поставлена цель представить Тверь носителем правопорядка, свидетельством чего стал сборник “Мерило Праведное”, который рассматривал вопрос “цесарского достоинства” и истинности власти. Ярослав Ярославич оставил преемникам довольно сильное и округленное княжество. Оно не было велико по объему, но заключало значительные торговые верхневолжские города: Ржев (спорный со cмолянами), Зубцов, Старица; кроме приволжских, замечательны еще Тверские города: Кашин, Микулин, Холм.

После смерти сыновей Невского, будучи его племянником, Михаил Ярославич должен был получить княжение по праву старшинства. Но окончательное решение в этом вопросе принимала Орда. В это время о своих притязаниях на престол заявил князь Московский Юрий Данилович. Но ярлык на Великий престол получил Михаил Ярославич Тверской. Это событие стало причиной борьбы 2-х все более усиливающихся княжеств – Тверского и Московского – за великое княжение.

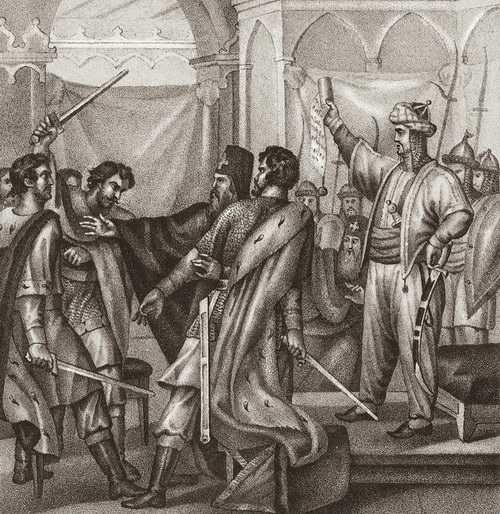

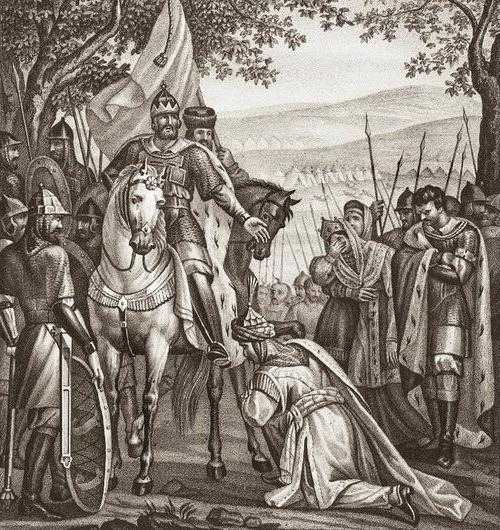

Победа великого князя Михаила Тверского над татарами и пленение Кавгадыя. 1318 г. Гравюра Б. Чорикова

После непродолжительного княжения старшего Ярославова сына Святослава, тверским князем стал младший его сын Михаил, деятельный, предприимчивый князь. При жизни Андрея Городецкого, Михаил действовал против его самовластия в союзе с другим двоюродным братом Даниилом Московским. Но смерть Андрея повлекла коренную перемену в отношениях Твери и Москвы. Михаил Ярославич тверской и преемник умершего Даниила, Юрий Московский, отправились в Орду хлопотать о ярлыке на великое княжение Владимирское – каждый для себя. На первый раз верх остался за Михаилом Тверским. Пока два соперника тягались в Орде, их бояре открыли на Руси междоусобие. Тверская рать двинулась на недавно перешедший к Москве Переяславль-Залесский, но сидевший там брат Юрия Даниловича, Иван (Калита) разбил её наголову.

Вскоре умерли два сына-наследника Андрея Городецкого, князья суздальско-нижегородские Михаил и Василий. Пользуясь малолетством сыновей Василия, Александра и Константина, Михаил Ярославич тверской задумал захватить Нижний Новгород, и отправил к нему войско со своим сыном Дмитрием (1311?). Часть суздальско-нижегородских бояр уже отъехала в Тверь. Но тверичи встретили препятствие со стороны духовной власти. Митрополит Петр наложил церковный запрет на их поход. Не решаясь открыто нарушить его, Дмитрий Михайлович, уже дошедший с войском до Владимира, вернулся обратно в Тверь.

Распря князей перед ханским послом. 1296 г. Гравюра Б. Чорикова

В самом начале спора Москвы и Твери за великое княжение бывший тогда митрополитом Максим стоял на стороне тверичей и уговаривал Юрия не искать ярлыка. Однако преемник Максима, митрополит Пётр, стал энергично поддерживать Москву. Князь Михаил Ярославич и часть северорусского духовенства противились возведению на митрополичью кафедру уроженца Южной Руси, волынянина Петра. Михаил Ярославич выставлял в митрополиты собственных кандидатов: вначале игумена Геронтия, а потом – тверского епископа Андрея (сына полоцко-литовского князя Герденя). На Петра был сделан донос константинопольскому патриарху, но созванный по этому делу церковный собор в Переяславле-Залесском (1310 или 1311) признал его клеветой. Недоброжелательство тверичей подтолкнуло оставшегося на кафедре Петра к сближению с князьями московскими.

В Золотой Орде с 1313 года воцарился знаменитый хан Узбек. Он оставил великое княжение за Михаилом Ярославичем и подтвердил все льготы русского православного духовенства. Борьба Москвы и Твери, тем временем, всё обострялась. И до этого времени все великие князья Владимирские стремились подчинить себе Новгород. Михаил Тверской тоже посадил в Новгороде своих наместников, но там вскоре поднялось движение против их вымогательств. Князь Михаил Ярославич в ответ захватил новгородский пригород Торжок и прекратил к Новгороду подвоз. Новгородцы сперва смирились, но потом снова восстали, вступив в союз против Твери с Юрием Даниловичем московским.

Юрий изгнал тверских наместников и сел на новгородском столе. Но когда он вскоре отправился в Орду, Князь Михаил Ярославич разбил новгородцев под Торжком, захватил в плен брата Юрия, Афанасия, многих новгородских бояр, взял с Новгорода 5000 серебряных гривен окупа и снова посадил в нем собственных наместников (1315).

Однако уже в следующем году их опять изгнали. Михаил Ярославич с сильною ратью пошел к Новгороду, но на помощь к тому пришли псковичи, корела, ижора и вожане пришли к ним на помощь. Михаилу пришлось отступить. На обратном пути его рать заблудилась в лесах и болотах. Много тверских воинов погибло, а остальные едва добрались до дому. В 1317 году Юрий начал войну с Тверью. В состав его войска входили и татарские отряды. Но это не помогло московскому князю — тверичи одержали победу. В плен к ним попала и жена князя Юрия, дочь хана.

И.И. Белов. Бортеневская битва 1317 года, в ходе которой московское воинство было разгромлено тверскими полками

К большому несчастью для Михаила Ярославича ханская сестра Кончака умерла в Твери. Прошёл слух, что её там отравили. Юрий поехал в Орду вместе с Кавгадыем, который стал вооружать Узбека против Михаила. Михаил некоторое время медлил с приездом в Орду, и враги стали обвинять его ещё и в непокорстве хану.

В августе 1318 Михаил Ярославич всё же выехал из Твери к татарам. Во Владимире он встретил ханского посла Ахмыла, который сказал ему: «зовет тебя царь, поезжай скорее; если не поспеешь через месяц, то уже назначена рать на тебя и на твои города». Бояре стали советовать князю, чтобы он обождал, пока минет ханский гнев, и послал бы вместо себя одного из сыновей. Но Михаил Ярославич отверг этот совет, чтобы не навлечь татарского разорения на свою землю. Он написал грамоту, по которой разделил свои волости между детьми и поехал в Орду, сопровождаемый своим духовным отцом, игуменом Александром, двумя священниками и дьяконом.

Спустя полтора месяца, хан велел разобрать дело Михаила Тверского с Юрием Московским. Михаилу Ярославичу были объявлены грамоты суздальских князей, возводивших на него обвинение: «многие дани брал в городах наших, а царю их не отдавал». Князь отрицал обвинение. Через неделю Михаила Ярославича привели опять на суд, уже связанным. К первому обвинению прибавили еще два: «бился против царского посла и уморил супругу великого князя Юрия». Князь Михаил говорил, что посла встретил во брани, а потом с честью отпустил его; клялся, что неповинен в смерти Агафьи. Но судьи не слушали его оправданий. Узбек вынес ему смертный приговор, но медлил его исполнением. К Михаилу Ярославичу приставили стражу. На шею ему надели деревянную колодку, так что он не мог лечь и проводил бессонные ночи, читая псалтырь. Так как руки князя были связаны, то отрок сидел перед ним и перевертывал листы рукописи.

Слуги предлагали князю спасти себя бегством; говорили ему, что уже готовы проводники. Но Михаил Ярославич отверг это предложение, чтобы не подвергнуть гибели своего сына и других тверичей, пребывавших в Орде. Он мог также опасаться, что раздраженный хан лишит весь его род наследственной тверской волости.

Вот как описывает день 22 ноября 1318 года летописец:«Наконец, после двадцати-шести-дневного томления за рекой Тереком, по ту сторону гор, 22 ноября, в среду, Кавгадый и Юрий Данилович с людьми своими подъехал к веже (кибитке), где находился несчастный Михаил; в кибитку вошли убийцы, повалили князя на землю, и один русский, по имени Романец, вонзил нож в сердце страдальца.

Когда Юрий и Кавгадый вошли в кибитку и увидели обнаженное тело Михаила, Кавгадый с суровым видом сказал Юрию: «Ведь он тебе старейшим братом был, словно отец; для чего же тело его лежит брошенное и голое!». После этого Юрий велел прикрыть труп Михаила епанчою.

Толпа разграбила имущество князя Михаила. Юрий послал тело великого князя в Маджары. Там многие люди хотели внести тело Михаила в церковь, но бояре не разрешили этого, поставив его в хлеву, а позже избегали останавливаться у церквей. Супруга князя Михаила Ярославича, Анна, дочь Ростовского князя, правнучка Михаила Черниговского, слезно умолила Юрия разрешить перевезти останки князя Михаила в Тверь. Горожане Твери встретили гроб их любимого князя на берегу реки Волги. После снятия крышки с гроба, народ с несказанной радостью увидел, что мощи князя целы и не повреждены дальней дорогой. Погребение состоялось 6 сентября 1320 года в Спасо-Преображенском соборе. А обретены святые мощи благоверного князя Михаила Ярославича нетленными в 1655 году.

Летописец называл Михаила Ярославича таким же отечестволюбцем, каким был святой Димитрий Солунский. Кроме государственных достоинств, Михаил отличался и семейственными, он был воспитан в правилах благочестия своей добродетельной матерью Ксенией, которая закончила свои дни монахиней.

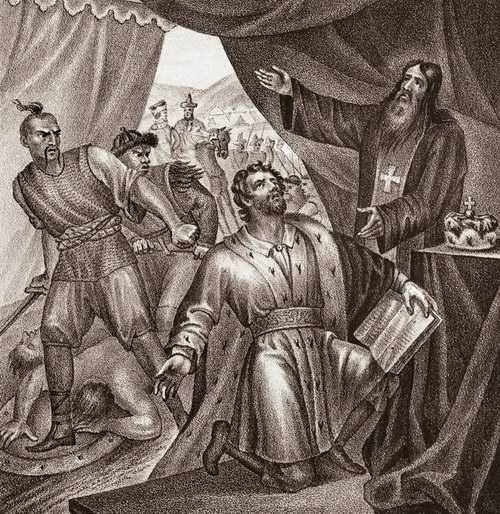

Напутствие Михаила Тверского. Худ. П. Орлов

При Михаиле Ярославиче в Твери сооружен каменный Спасский собор, в подклете которого Михаил Ярославич был погребен; в 1317 году расширен и заново укреплен Кремль Тверской. В браке с Анной Кашинской у Михаила были дети: Феодора, Дмитрий Михайлович Тверской, Александр Михайлович Тверской, Василий Михайлович Кашинский, Константин Михайлович Кашинский. После смерти Михаила Ярославича великим князем тверским стал его старший сын Дмитрий Михайлович. Русская православная церковь канонизировала князя Михаила Ярославича, причислив его к лику Святых в 1549 году на втором Московском Соборе. Духовник Михаила Тверского, настоятель Тверского монастыря, свидетель казни князя Михаила Ярославича в Орде, отец Александр оставил жизнеописание Тверского князя: “Житие Михаила Тверского”, которое является памятником истории и литературы. А на памятнике “Тысячелетию Руси” в Новгороде Михаил Тверской изображен рядом с Александром Невским.

Убийство Михаила Тверского. П.Орлов 1847

Михаил Ярославич Тверской предстает со страниц летописей, как человек ярчайшего ума, храбрый, энергичный верный слову, отмечается его любовь к книжному делу. Эти качества способствовали усилению Тверского княжества, значительному подъему культуры края. Он претендует на роль собирателя русской земли – “государя всея Руси”. Но его устремления государственного деятеля сталкиваются с интересами Московского князя Юрия (Георгия) Даниловича, так же претендовавшего на ведущую роль в жизни Северо-Восточной Руси. Так начиналась многолетняя кровавая борьба за главенство над Русью. Гибель князя Михаила Тверского в Орде не положила конец борьбе Твери с Москвой. Продолжением политики Михаила Ярославича были его дети – князья Дмитрий и Александр, судьба которых была так же трагична, как и судьба их отца.

Смерть князя Михаила Тверского в Орде. 1319 г. Гравюра Б. Чорикова

Жена — с 1294 года Анна Кашинская, дочь Дмитрия Борисовича Ростовского. Дети: Феодора.,

Дмитрий Михайлович Грозные Очи — великий князь тверской (1318—1326) и владимирский (1322—1326), женат на литовской княжне Марии Гедиминовне.

Александр Михайлович Тверской — великий князь тверской (1326—1328, 1337—1339) и владимирский (1326—1327), женат предположительно на галицкой княжне Анастасии Юрьевне.

Константин Михайлович Тверской — великий князь тверской (1328—1337, 1339—1345), женат на московской княжне Софье Юрьевне.

Василий Михайлович Кашинский — князь кашинский и великий князь тверской (1349—1368), женат на смоленской княжне Елене Ивановне.

Б.Чориков Убийство Великого Князя Михаила Ярославича в Золотой Орде

Михаил Ярославич Тверской у Узбек-хана. Из альбома «История Государства Российского в изображениях Державных его Правителей» (Хан Узбек приговаривает св. великого князя Михаила Тверского к смерти. Художник В. Верещагин) …

Лицевой летописный свод: сцена поругания и убийства князя

Д. Плеханов «Михаил Тверской». Фрагмент росписи Софийского собора в Вологде. 1686 год.

Михаил Тверской. Икона конца XIX-начала ХХ века.

Свв. Михаил и Ксения Тверские. Икона. Тверь. Конец XVII в.

Михаил Ярославич и его мать Оксинья предстоят перед Христом на тверской миниатюре начала XIV века

Святой князь Михаил Тверской. Икона XVII в.

Михаил Ярославич на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

Лит.: Троицкая летопись. — М.,1950. с. 343

Тверские (великие и удельные князья) // Русский биографический словарь : в 25-ти томах. — СПб.—М., 1896—1918.

Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. — М.: Наука, 1974. — 291 с. — 7 200 экз. (в пер.)

Д. И. Иловайский «История России. В 5 томах. Том 2. Собиратели Руси»

deduhova.ru

Михаил Тверской — великий князь Владимирский: биография, годы правления :: SYL.ru

Князь Михаил Ярославович был Тверским (1282 – 1318) и Владимирским князем (1305 – 1318) из династии Рюриковичей. Его главным противником являлся правитель Москвы Юрий Данилович. Два князя боролись за лидерство в Северо-Восточной Руси. Противостояние происходило на фоне татаро-монгольского ига и многочисленных междоусобных войн. В конце концов, Михаил был мученически убит в Орде, за что Русская православная церковь канонизировала его.

Детство и молодость

Будущий князь Михаил Тверской был сыном Ярослава Ярославича и родился в 1271 году уже после смерти своего отца. Его детство и молодость прошли в период татаро-монгольского засилья на Руси. С 1282 года он считался удельным тверским князем. Первое время за Михаила правили его верные бояре. Кроме того, Тверь считалась младшим городом по отношению к Владимиру – политической столице Северо-Восточной Руси. На берегах Клязьмы правили князья, которых ханы Золотой Орды утверждали своими ярлыками.

Многочисленные Рюриковичич вели в конце XIII века беспрерывные войны друг с другом за право владеть Владимиром. Сначала Михаил участвовал в этой борьбе, играя лишь малозаметную второстепенную роль. Он поддерживал Андрея Александровича, который стал править во Владимире в 1294 году. Михаил был женат на Анне Кашинской – дочери Дмитрия Ростовского. У них было пятеро детей.

Ярлык на Владимир

После смерти прежнего владимирского князя Андрея Александровича Михаил Тверской объявил себя его наследником. Одновременно с ним это же сделал правитель Москвы Юрий Данилович. У Михаила прав на владимирский престол было больше, так как он приходился своему противнику дядей и был старше его. Поэтому все бояре поддержали кандидатуру тверского князя и выразили надежду, что то же самое сделает хан Тохта, за которым и оставалось последнее слово.

Митрополит Максим пытался убедить Юрия Даниловича прекратить распри, однако так и не образумил его. Оба князя поехали судиться в Орду. Пока Михаил Тверской и Юрий Московский отсутствовали, на Руси началась междоусобная война. Спустя несколько месяцев неизвестность разрешилась. Михаил приехал на родину с ханской грамотой.

Правление

Прибыв во Владимир, Михаил Тверской стал великим князем – главным из Рюриковичей. Шел 1305 год. Юрий продолжал настаивать на своем. Тогда Михаил собрал рать и дважды попытался захватить Москву, но безуспешно. В междоусобице все винили Юрия. Даже его младшие братья Александр и Борис уехали на службу к Михаилу.

Поскольку конфликт зашел в тупик, кровопролитие на некоторое время остановилось. Взаимная злоба двух правителей, однако, сохранилась. Михаил, утвердившись во Владимире, распространил свою власть и на другие области Руси. Так его наместники встали даже во главе свободолюбивого Новгорода. В то время его жители воевали со шведами и ливонскими рыцарями. Михаил Ярославич Тверской посещал Новгород, однако не смог или не захотел возглавить поход новгородцев против опасных соседей.

В 1312 году после завершения войны народное вече стало ссориться с великим князем. Новгородцы винили князя, что тот не исполнял заключенной с ним договорной грамоты. Михаил оскорбился и даже захватил принадлежавший республике Торжок. Ссора, однако, вскоре была исчерпана. В тот год Новгород сильно пострадал от пожара, и его жители искренне хотели замириться с Михаилом. Того же желал и сам великий князь. Вскоре ему предстояло вновь отправиться в Орду, где умер хан Тохта, а его место занял сын покойного, молодой Узбек.

Война с Новгородом

Михаилу пришлось жить в Орде целых два года (1313 – 1315). В его отсутствие сторонники Юрия Московского добились смены власти в Новгороде, в результате чего его жители признали Юрия своим правителем. Узнав о произошедшем, великий князь стал справедливо жаловаться Узбеку. Хан призвал своевольного Юрия на суд.

Пока московский правитель медлил, Михаил Ярославич Тверской сам вернулся на Русь. С ним было войско Узбека. Вместе с ним, а также с тверской и владимирской ратью, Михаил пошел войной на новгородцев. Юрия уже не было, он покинул Русь, оставив республику на попечение своему брату Афанасию. Именно он возглавил армию новгородцев. 10 февраля 1316 года два войска схлестнулись в ожесточенной битве. Победа досталась великому князю.

Новое кровопролитие

Пока князь Михаил Тверской воевал с новгородцами, Юрий спокойно жил в Орде. Добившись расположения Узбека, он женился на его сестре Кончаке. Кроме того, хан даровал Юрию ярлык на Владимирское княжество. После этого неприятель Михаила вернулся на Русь и вновь объявил ему войну.

Переговорщики, прибывшие к Юрию от тверского князя, предлагали ему мир и сделку – Ярославич покинет Владимир, но оставит за собой родной удел, Тверь. Заносчивый обладатель ханского ярлыка отказался принимать какие-либо условия. Вместе с татарской армией он принялся жечь и разорять тверские земли.

Бортеневская битва

В решающие дни Михаил Тверской, биография которого говорит о нем как о решительном человеке, не стал опускать рук. Собрав верную дружину, он встретил войско Юрия в 40 верстах от собственной наследственной столицы. Бортеневская битва (22 декабря 1317 года) завершилась убедительной победой тверичей. В плен к Михаилу попала жена Юрия Кончака и военачальник Узбека Кавгадый. Тверской князь отпустил его к хану с богатыми дарами. Кавгадый лицемерно обещал способствовать улаживанию неприятностей с Узбеком.

Юрий после поражения бежал в Новгород. Его жители вступились за московского князя. Новгородская рать подошла к Волге – тверская дружина стояла на обратной стороне реки. Михаил только что одержал славную победу, однако не хотел продолжения братоубийства. Он предложил Юрию вновь отправиться к хану и решить обоюдный спор на очередном суде, на что получил согласие. Тем временем пришла печальная весть – Кончака при неясных обстоятельствах скончалась в тверском плену. Для Михаила это обстоятельство стало роковым.

Накануне суда

Враги тверского князя стали распускать слухи о том, что он стоял за смертью Кончаки. Михаил имел чистую совесть, однако совершил серьезную ошибку. После примирения с Юрием он не сразу отправился в Орду, а еще некоторое время провел в своем уделе. А вот московский князь медлить не стал. Он первым приехал к хану, кроме того, его сторонники еще до суда начали активно подкупать монгольских вельмож, окружавших Узбека.

Все это упустил Михаил Ярославич Тверской. Годы правления не сделали его хитрым и беспринципным, каким всегда был Юрий. В отличие от племянника дядя верил в то, что политику можно вести честно и открыто.

Гибель

Итак, наконец Михаил отправился в Орду. Уже по дороге, во Владимире, ханские послы сообщили ему о гневе Узбека. Бояре стали советовать князю остаться на родине. Понимая, что отказ от суда станет поводом для новых расправ над беззащитным населением Руси, Михаил отказался от предложения своего окружения. Прежде чем окончательно покинуть родину, он составил завещание и разделил между детьми причитающиеся им уделы.

Тверской князь нашел хана на берегу Азовского моря. Шесть недель Михаил прожил в Орде спокойно, не слыша ни угроз, ни обвинений. Наконец Узбек поручил своему окружению организовать суд между Рюриковичами. Вельможи вызвали Михаила и обвинили его в неуплате всей причитавшейся Орде дани. Ответчик ясно доказывал несостоятельность этих утверждений бумагами и свидетельствами. Уже на процессе выяснилось, что судилищем будет руководить Кавгадый. Помилованный Михаилом злодей коварно отказывался принимать аргументы обвиненного. На одно из заседаний князя привели уже связанным.

Помимо финансовых претензий Михаилу в вину вменялось отравление Кончаки, а также атака на ханских послов. Наконец он был окован в цепи, а его имущество разделено между ордынскими чиновниками. Несколько недель Михаил в таком унизительном состоянии путешествовал со двором хана, который отправился на охоту к берегам Терека.