Прапорщики и другие воинские звания: как они появились на самом деле

30 мая 2018

Русская семерка

В Древней Руси военных званий не было, а командиры назывались по числу воинов в подчинении — десятник, сотник, тысячник. Мы выяснили, когда и как в русской и других армиях появились майоры, капитаны и генералиссимусы.

Фото: Русская семеркаРусская семерка

Прапорщик

Видео дня

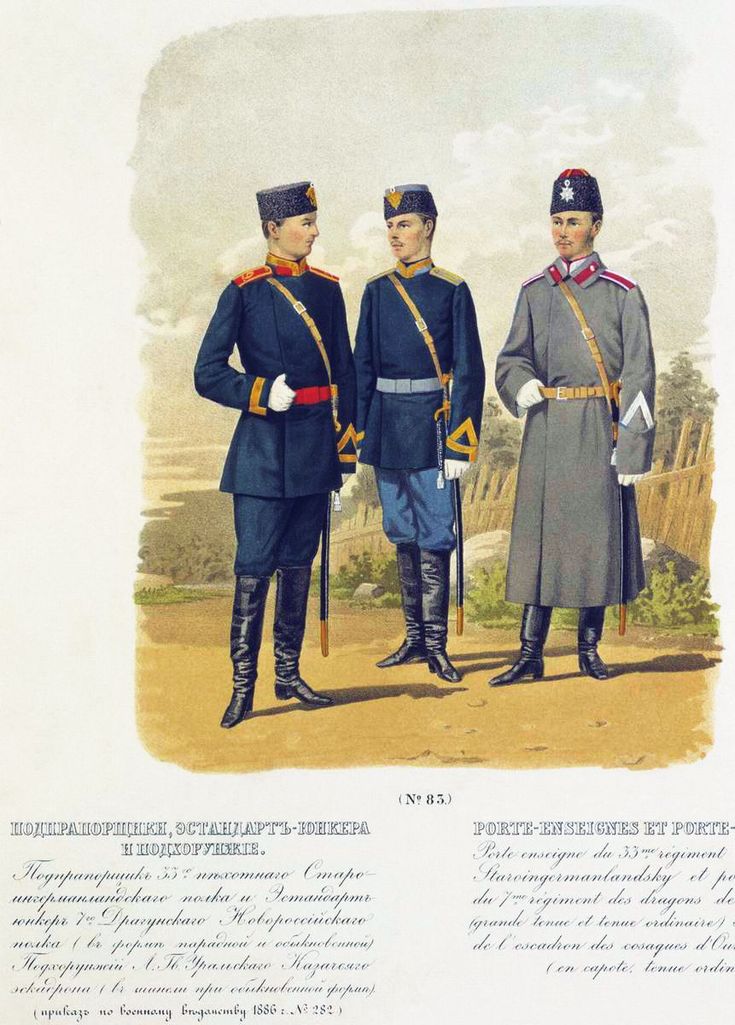

Прапорщиками в русской армии изначально называли знаменосцев. С церковно-славянского языка «прапоръ» — знамя. Впервые звание было введено в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Высокое звание прапорщика русские воины должны были заслужить своей отвагой и военной доблестью.

Сын Алексея Михайловича, Петр I, при создании регулярной армии в 1712 году ввёл воинский чин прапорщика как первый (младший) чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии.

С 1884 года первым офицерским чином после выхода из военной академии стал подпоручик (у кавалеристов — корнет), тогда как звание прапорщика сохранилось за офицерами запаса, в кавказской милиции и для военного времени. Кроме того, чин прапорщика могли получать солдаты, отличившиеся во время боя. С 1886 года нижние чины могли сдать экзамен на прапорщика. Сдавшие экзамен кандидаты состояли в запасе 12 лет и ежегодно должны были проходить шестинедельные военные сборы.

Кроме того, чин прапорщика могли получать солдаты, отличившиеся во время боя. С 1886 года нижние чины могли сдать экзамен на прапорщика. Сдавшие экзамен кандидаты состояли в запасе 12 лет и ежегодно должны были проходить шестинедельные военные сборы.

Осенью 1912 года Николай II утвердил Положение об ускоренных выпусках при мобилизации армии из Пажеского Его Императорского Величества корпуса, военных и специальных училищ. Теперь прапорщиком можно было стать после 8 месяцев обучения. Таким образом, прапорщики стали как бы «скороспелыми офицерами», что сказалось на отношение к ним в Русской императорской армии.

С 1917-го года по 1 января 1972 года звания прапорщика не существовало. По статусу «новые прапорщики» были выше старшины и ниже младшего лейтенанта. В сравнении с дореволюционными чинами, советский прапорщик был равен подпрапорщику царской армии. С 2009 года шла ликвидация института прапорщиков, но в феврале 2013 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о возвращении институтов прапорщиков и мичманов в армию и флот.

В «Словаре русского арго» Елистратова отмечено, что на армейском жаргоне прапорщиков называют «кусками».

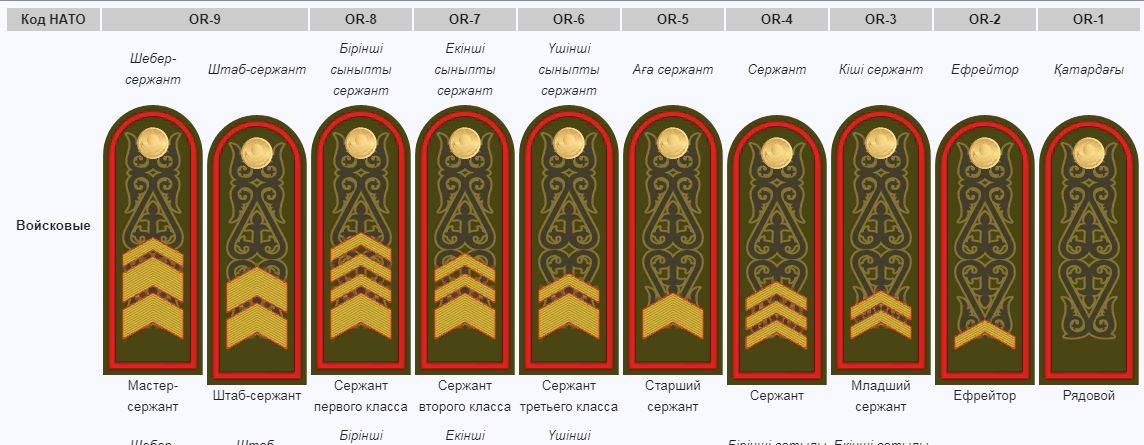

Сержант

Слово «сержант» пришло в русский язык из французского (sergent), а в язык французский — из латыни (serviens). Переводится как «служащий».

Первые сержанты появились ещё в XI веке в Англии. Только тогда так называли не военных, а землевладельцев, выполнявших для короля разнообразные поручения. В XII веке сержантами в Англии также называли служащих, исполнявших полицейские функции.

Как воинское звание «сержант» появился только в XV веке, во французской армии. После это оно перешло в немецкую и английскую армии, а в XVII веке — в Российскую. Звание было в ходу с 1716 по 1798 год, когда Павел Первый заменил чины сержанта и старшего сержанта на унтер-офицера и фельдфебеля соответственно.[С-BLOCK]

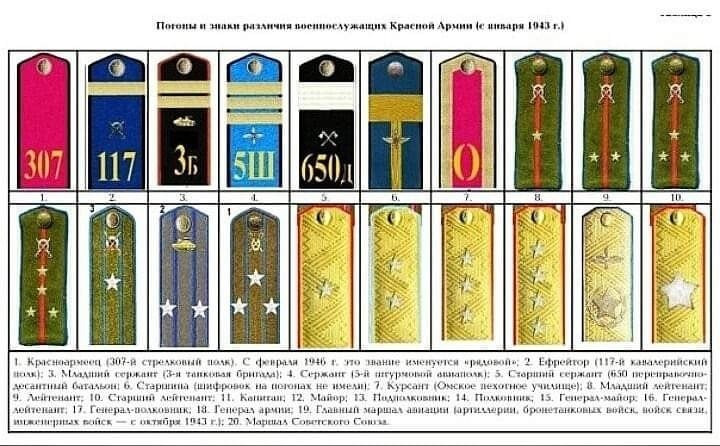

В Красной армии звание «сержант» появилось 2 ноября 1940 года. Особенность советского сержантского состава состояла в том, что сержантами становились не кадровые военные, а военнослужащие срочной службы, что, по замыслу советского военного руководства, повышает мобилизационные качества армии. Такой подход оправдал себя — в декабре 1979 года за 2 недели была сформирована крупная группировка войск для ввода в Афганистан (50 тысяч солдат, сержантов и офицеров).

Такой подход оправдал себя — в декабре 1979 года за 2 недели была сформирована крупная группировка войск для ввода в Афганистан (50 тысяч солдат, сержантов и офицеров).

Совершенно отличная система сержантов в армии США. По данным на 2010 год, там сержанты составляют около 40 % от общей численности Вооруженных сил. Из более чем 1 371 000 военнослужащих армии США 547 тыс. представляют американские сержанты. Из них: 241 500 — сержанты, 168 000 — штаб-сержанты, 100 000 — сержанты 1 класса, 26 900 — мастер-сержанты, 10 600 — сержант-майоры.

Сержант в армии США — первый после Бога для солдат и вторых лейтенантов. Сержанты их обучают и берут над ними шефство.

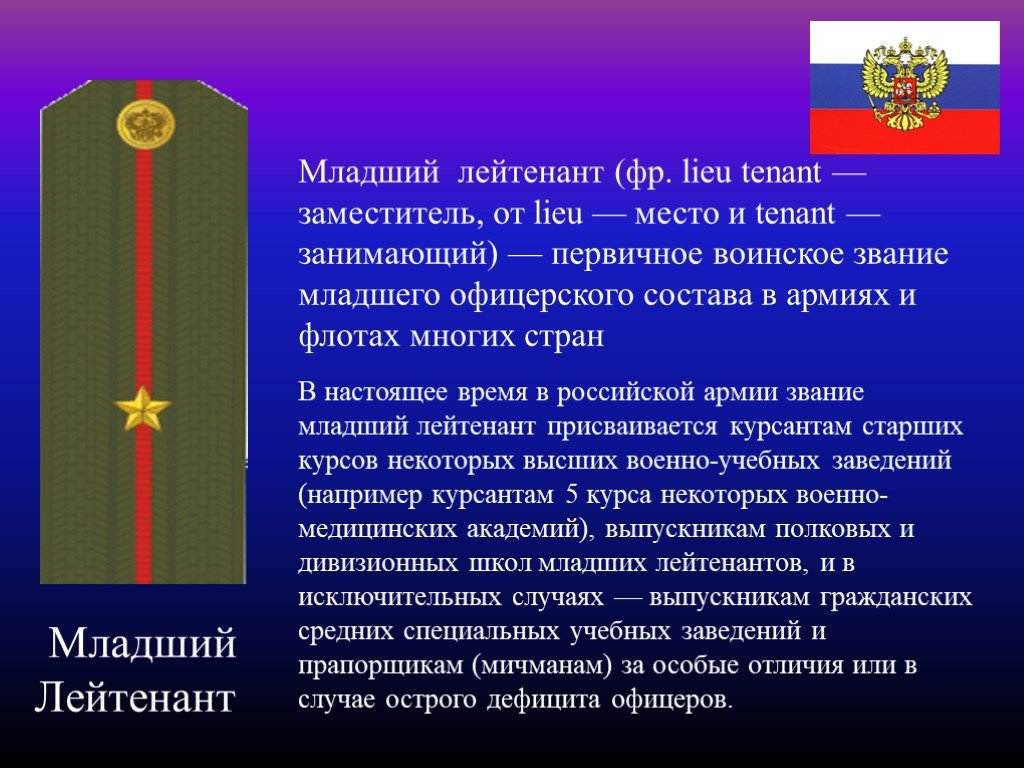

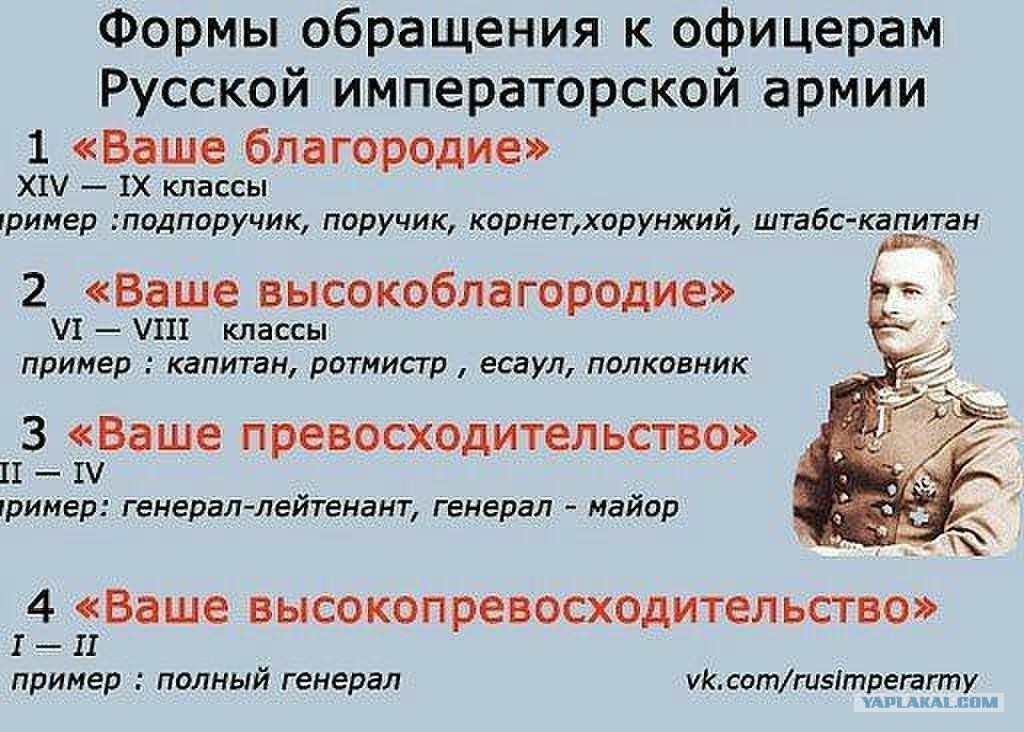

Лейтенант

Слово «лейтенант» происходит от французского lieutenant что переводится как «заместитель». В начале XV века во Франции так называли лиц начальствующего состава, которые занимали должности заместителей начальников отрядов, после — заместителей командиров рот, на флоте так называли заместителей капитанов кораблей. Со второй половины XVII века «лейтенант» стало воинским званием.

Со второй половины XVII века «лейтенант» стало воинским званием.

В Испании XV—XVI веков такая же должность называлась «lugar teniente» или просто «teniente».

В России с 1701 по 1917 год чин лейтенанта был только на императорском флоте. В СССР звание лейтенанта было введено 22 сентября 1935 года как первичное офицерское звание, получаемое при окончании военного училища или при окончании военной кафедры в гражданских вузах. Младшим лейтенантам звание лейтенант присваивается по истечении установленного срока выслуги при положительной аттестации.

Капитан

«Капитан» и «капут» — слова однокоренные. По латыни caput — голова. Капитан переводится как «военачальник».

Впервые звание «капитан» стало использоваться опять же во Франции, в Средние века так называли начальников военных округов. С 1558 года капитанами стали называть командиров рот, начальники военных округов стали называться генерал-капитанами.

В России чин капитана появился в XVI веке. Так стали называть ротных командиров. В кавалерии и драгунских полках и корпусе жандармов с 1882 года капитан назывался ротмистором, а в казачьих полках — есаулом.

В кавалерии и драгунских полках и корпусе жандармов с 1882 года капитан назывался ротмистором, а в казачьих полках — есаулом.

До 1917 года чин армейского капитана пехоты был равен званию современного армейского майора, чин капитана гвардии равен званию армейского подполковника.

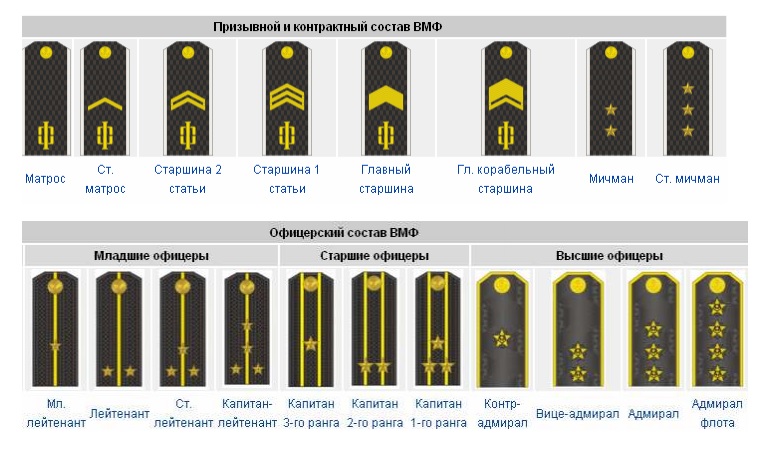

В Красной армии звание капитана было введено 22 сентября 1935 года. тогда же для корабельного состава ВМФ были введены звания капитан 1-го, 2-го и 3-го ранга и капитан-лейтенант (последнее соответствует званию капитан).

В артиллерии звание капитан соответствует должности командир батареи (комбатр).

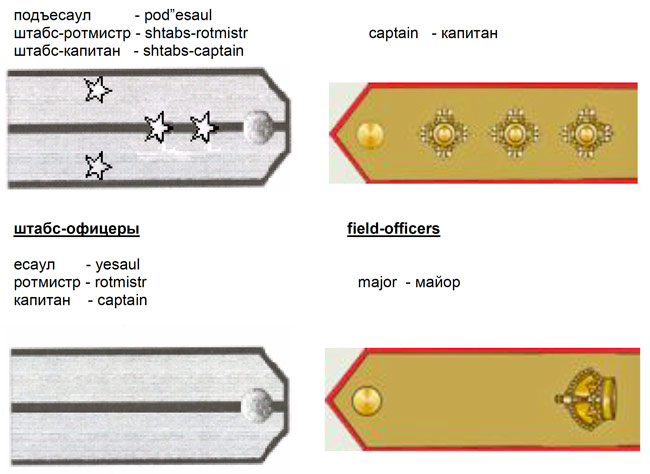

Майор

Майор переводится как «старший». Че Гевара — тоже майор, поскольку в испаноязычных странах звание команданте равняется майору.

Звание появилось в XVII веке. Так называли помощников командира полка, ответственных за питание и караул. При разделении полков на батальоны майоры становились командирами батальонов.

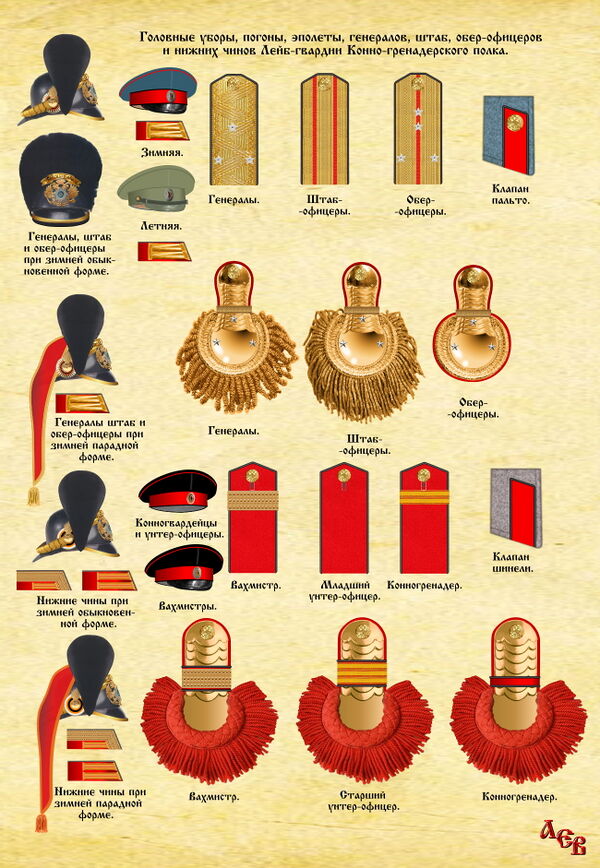

В русской амии чин майора был введен Петром I в 1698 году. По аналогии с генерал-майорами того времени майоры получали не одну звезду, как сейчас, а две. Различие между чинами было в бахроме на эполетах. У генерал-майоров она была генеральская, крученая, у майоров — штабс-офицерская, из тонких нитей.

Различие между чинами было в бахроме на эполетах. У генерал-майоров она была генеральская, крученая, у майоров — штабс-офицерская, из тонких нитей.

С 1716 по 1797 годы в русской армии также были чины премьер-майора и секунд-майора. Разделение было отменено Павлом Первым.

В казачьих войсках чину майора соответствовал чин «войсковой старшина», в статских чинах — «коллежский асессор».

В 1884 году чин майора был упразднён, а майоры стали подполковниками.

В Красной армии звание майора было введено в 1935 году, на флоте ему соответствовало корабельное звание капитана 3-го ранга.

Интересный факт: Юрий Гагарин стал первым старшим лейтенантом, ставшим майором.

Генерал и старше

«Генерал» — значит «главный», а вот «маршал» переводится как «конюх» (французское maréchal и сейчас означает «кузнец подков»). Тем не менее, маршал до 1917 года было высшим воинским званием в Российской армии, а после — со все того же 1935 года.

Но кроме маршалов и генералов есть ещё и генералиссимусы. Впервые в русской истории титул «генералиссимус» был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А.С. Шеину за успешные действия под Азовом (про «потешных генералиссимусов мы не говорим). Официально воинское звание генералиссимуса было введено в России Воинским уставом 1716 года.

Впервые в русской истории титул «генералиссимус» был пожалован 28 июня 1696 Петром I воеводе А.С. Шеину за успешные действия под Азовом (про «потешных генералиссимусов мы не говорим). Официально воинское звание генералиссимуса было введено в России Воинским уставом 1716 года.

Генералиссимусами в русской истории стали: князь Александр Меншиков (1727), принц Антон Ульрих Брауншвейгский (1740), Александр Суворов (1799).

После Великой Отечественной войны 26 июня 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание «Генералиссимус Советского Союза». На следующий день это звание получил Иосиф Сталин. По воспоминаниям Рокоссовского, он лично уговорил Сталина принять звание, сказав, что «маршалов много, а генералиссимус только один».

Другое,Николай II,Александр Меншиков,Александр Суворов,Юрий Гагарин,Сергей Шойгу,

Исторические воинские звания в России

Главная Образование Исторические воинские звания в России

Адмирал Флота Советского Союза

— высшее воинское звание Военно-морского Флота СССР. Введено Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1955 о воинском звании Адмирал Флота.

Введено Указом Президиума ВС СССР от 3.03.1955 о воинском звании Адмирал Флота.

Соответствовало званию Маршал Советского Союза.

Атаман

— предводитель, начальник — старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков или (устар.) вообще старший в деле.

Слово происходит от слова «ата» — «отец», «дед» у тюркских народов.

Бомбардир

— воинское звание, установленное в 1682 году для артиллеристов «потешных» войск Петра I.

С конца XVIII в. бомбардир — рядовой артиллерист, служивший при «бомбардирских» орудиях (мортиры, гаубицы, единороги). В дальнейшем (вплоть до 1917 года) бомбардир (а также бомбардир-наводчик, бомбардир-лабораторист и бомбардир-наблюдатель) — нижний чин артиллерийских частей русской армии с повышенной квалификацией (соответствовал ефрейтору в пехоте).

Бригадир

— военный чин выше полковника и ниже генерал-майора, существовавший в Русской Императорской армии в XVIII—XIX веках.

Был введён Петром I.

Во флоте ему соответствовал военный чин капитан-командора. В некоторых современных армиях ему соответствует бригадный генерал.

Вахмистр

— (нем. Wachtmeister) — воинское звание унтер-офицерского состава кавалерии и артиллерии в русской армии (кавалерия, и казачьи войска, а также Отдельный корпус жандармов) до 1917 года.

Обязанностью вахмистра было помогать командиру эскадрона в проведении строевой подготовки и организации хозяйства и внутреннего порядка; в пехоте вахмистру соответствовал фельдфебель.

Гардемарин

— (фр. garde-marine, «морская гвардия», «морская стража») — звание в российском императорском флоте, существовавшее с 1716 по 1917 год. С 1716 по 1752, и с 1860 по 1882 годы звание гардемарина в российском императорском флоте существовало как строевое, в остальное время гардемаринами называли воспитанников военно-морских учебных заведений.

На судах гардемарины числились на положении «нижних чинов», носили форму Преображенского полка и, согласно морскому уставу, были «в бою, как солдаты, в ходу, как матросы».

После практических плаваний в звании младшего и старшего гардемарина они производились в офицеры.

На время боя гардемарины расписывались по пушкам, где помогали канонирам.

Остальное время они исполняли обязанности матросов, но 4 часа в день они должны были осваивать обязанности других чинов.

После Октябрьской революции звание гардемарина было отменено.

Генерал-аншеф

— (фр. general en chef) — воинское звание в вооружённых силах.

Звание ввёл Пётр I в 1698 году.

Согласно Воинскому уставу Петра I, принятому в 1716 году, генерал-аншеф — главнокомандующий, равный фельдмаршалу (хотя на практике стоял ниже его), возглавлявший «консилию» генералов.

После того как к концу царствия Петра I в Российской армии перестали использовать звания генерала от кавалерии и генерала от инфантерии, звание и чин генерал-аншеф стало обозначать полного генерала, стоявшего рангом ниже фельдмаршала.

Генерал от артиллерии

— Высший генеральский чин в артиллерии русской армии. Был предусмотрен «Табелью о рангах» 1722 года, но до конца XVIII века заменялся общим чином генерал-аншефа.

Должность начальника российской артиллерии именовалась генерал-фельдцейхмейстер.

Генерал от артиллерии по должности мог быть генерал-инспектором артиллерии, командующим войсками военного округа, руководить крупными воинскими соединениями (корпусом) и объединениями (армией, фронтом).

Чин упразднён 16 декабря 1917 года.

В современном значении — генерал-полковник.

Генерал от инфантерии

— воинское звание младше фельдмаршала и выше генерал-лейтенанта. Звание введено Петром I в 1699 году.

Звание соответствовало чинам адмирала и действительного тайного советника.

Генерал от инфантерии по должности мог быть генерал-инспектором пехоты или стрелковой части в войсках, командующим войсками военного округа, руководить крупными воинскими соединениями (корпусом) и объединениями (армией, фронтом).

Чин упразднён 16 декабря 1917 года.

В современном значении — генерал-полковник.

Генерал от кавалерии

— воинское звание и чин в Российской империи.

Введен Петром I в качестве высшего генеральского чина в кавалерии, как роде войск русской армии.

Генерал от кавалерии по должности мог быть генерал-инспектором кавалерии, командующим войсками военного округа, руководить крупными воинским соединением (корпусом) или объединением (армией, фронтом).

Чин упразднён 16 декабря 1917 года.

В современном значении — генерал-полковник.

Генерал от фортификации

— В связи с особым положением артиллерии и инженерных войск, где требовались грамотные и знающие математику офицеры, в 1-й трети XVIII века существовал чин генерал-майор от фортификации с теми же правами и обязанностями, что и армейский генерал-майор. После 1730 года уточнение «от фортификации» не употреблялось.

После 1730 года уточнение «от фортификации» не употреблялось.

Генерал-майор — воинское звание и чин в Российской империи в 1698—1917 годах.

В Русской Императорской Армии генерал-майор обычно командовал бригадой, либо дивизией, но практически никогда армейским корпусом или армией, также мог являться командиром гвардейского полка (при этом в гвардейских полках выше должности командира полка стояла должность шеф полка, которыми были как правила члены Императорского Дома Романовых, а в лейб-гвардии Преображенском, Семёновском и Конном полках — царствующий император.

Генерал-майор — первичное воинское звание высшего офицерского состава, находящееся между полковником или бригадным генералом и генерал-лейтенантом. Генерал-майор обычно командует дивизией (около 15 000 человек личного состава).

Генерал-поручик

— воинское звание и чин в русской и украинской армиях.

Одновременно (практически в качестве синонима) использовали звание генерал-лейтенанта. Во второй половине Северной войны звание генерал-лейтенанта вытеснило звание генерал-поручика.

Во второй половине Северной войны звание генерал-лейтенанта вытеснило звание генерал-поручика.

(Великая Северная война, Двадцатилетняя война — война между коалицией северных государств и Швецией за прибалтийские земли в 1700—1721 годах, продолжавшаяся более 20 лет и закончившаяся поражением Швеции).

Генерал-фельдмаршал

— высшее воинское звание в сухопутных войсках немецкой, австрийской и русской армий. В России введено в 1699 году Петром I.

Воинский чин I класса, равный генерал-адмиралу на флоте, канцлеру и действительному тайному советнику I класса в гражданской службе.

Изображение маршальского жезла присутствует на Эмблеме Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации с 2009 г.

Генералиссимус

— высшее воинское звание в Священной Римской империи, позднее — также в Российской империи, СССР и других странах.

Исторически это звание присваивалось полководцам, командовавшим в ходе войны несколькими, чаще союзными, армиями, а в некоторых случаях государственным деятелям или лицам из семей царствующих династий в качестве почётного звания.

28 октября 1799 года А. В. Суворов получил чин генералиссимуса в полном соответствии с Воинским Уставом, так как являлся принцем Сардинского королевства, князем Российской империи, графом Священной Римской империи и главнокомандующим российских, австрийских и сардинских войск.

Суворов Александр Васильевич

(1729, Москва — 1800, Санкт-Петербург)

Кавалер всех российских орденов своего времени.

Национальный герой России,

великий русский полководец,

не потерпевший ни одного поражения

в своей военной карьере

(более 60 сражений),

один из основоположников русского военного искусства.

Цитаты Суворова А.В. >>>

>>>

В настоящее время в Российской Федерации это воинское звание законодательством не предусмотрено.

Генералиссимус Советского Союза

— После Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР было введено высшее воинское звание «Генералиссимус Советского Союза» и 27 июня 1945 присвоено И. В. Сталину., в ознаменование исключительных заслуг в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Иосиф Виссарионович был награжден орденом «Победа», и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

По воспоминаниям современников, вопрос о присвоении звания генералиссимуса обсуждался несколько раз, однако Сталин неизменно отклонял данное предложение. И только после вмешательства Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского дал своё согласие, когда последний заявил: «Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал, вы меня наказать не сможете!»

Главный маршал рода войск

(Звание введено 9 октября 1943 года)

— группа воинских званий в Вооружённых Силах СССР:

- Главный маршал артиллерии,

- Главный маршал авиации,

- Главный маршал бронетанковых войск,

- Главный маршал инженерных войск,

- Главный маршал войск связи.

Стояли рангом выше званий «маршал рода войск».

Звание введено 9 октября 1943 года.

За всё время существования звание «Главный маршал» получили 4 артиллериста, 7 военных лётчиков и 2 представителя бронетанковых войск. В инженерных войсках и войсках связи эти звания формально существовали, но никогда не присваивались.

В 1984 году были оставлены только звания «Главный маршал артиллерии» и «Главный маршал авиации».

25 марта 1993 года звания Главных маршалов были исключены из перечня воинских званий ВС России.

Есаул

— обер-офицерский чин в России в казачьих войсках.

Есаул — наименование помощника военачальника, его заместителя.

Есаулы были:

- генеральные,

- войсковые,

- полковые,

- сотенные,

- станичные,

- походные,

- артиллерийские.

Кадет

— с 29 июля 1731 г. в дореволюционной России — звание воспитанников кадетских корпусов (средних военно-учебных заведений для детей дворян и офицеров, с 7-летним курсом)

— в 80-х гг. XX в. — неофициальное именование курсантов военно-учебных заведений.

XX в. — неофициальное именование курсантов военно-учебных заведений.

Капитан-командор

— чин в 1707—1732 и в 1751—1827 гг. на русском военном флоте. Введён в 1707 году, в 1722 году включён в Табель о рангах, относился к V классу, при этом считался ниже контр-адмирала, но выше капитана корабля (с 1713 выше капитана первого ранга). В армии капитан-командору соответствовало звание бригадира, а также статского советника в гражданских (статских) чинах. Обращение — «Ваше высокородие».

В обязанности капитан-командора входило командование небольшими отрядами кораблей, а также временное замещение контр-адмирала.

Капрал

— начальник команды — воинское звание младшего командного состава и низший унтер-офицерский (сержантский) чин.

В России появилось в 1647 г. и официально введено «Воинским уставом» Петра I.

В первой половине XIX в. заменено званием унтер-офицера.

В современных ВС России капралу соответствует звание «младший сержант».

Кондуктор

— (лат. conductor «наниматель, предприниматель, подрядчик») — воинское звание в русском флоте, присваиваемое унтер-офицерам, прослужившим установленный срок и сдавшим экзамен.

Кондукторы были ближайшими помощниками офицеров, на них возлагались обязанности по обучению нижних чинов специальности. Старший боцман был главным над корабельными кондукторами. На флоте кондукторы пользовались привилегиями: имели отдельную кают-компанию, получали повышенное денежное содержание, в том числе пособие на воспитание детей, пользовались бесплатным лечением, имели отпуск с сохранением денежного содержания и т. д.

Срок службы в звании кондуктора составлял 25 лет.

После 1917 года звание было упразднено.

Корнет

— (от итал. corno — рог, боевая труба) — воинское звание в армиях ряда стран, преимущественно в кавалерии. Название происходит от должности трубача при полководце, который по приказу военачальника передавал сигналы войскам во время битвы.

Корнеты числятся в том же классе, что и армейские подпоручики и носят такие же погоны, при этом звания подпоручик в кавалерии нет.

Красноармеец

— (боец) — воинское звание и должность военнослужащего рядового состава Вооружённых сил СССР /ВС СССР/ (Рабоче-крестьянской Красной армии /РККА/) с февраля 1918 года, солдат (от слова «солдат» в Советской России отказались, как от «контрреволюционного».

Как персональное воинское звание введено в 1935 г.

В ВМФ в 1918-1946 гг. званию красноармейца соответствовало звание краснофлотец.

В 1946 г. звание красноармеец заменено званием рядовой, в связи с переименованием РККА в Советскую Армию ВС СССР.

В 1924 г. в РККА была введена форма одежды нового образца.

Отменялись нагрудные клапаны и нарукавные знаки различия, на шинели и гимнастерке нашивались

петлицы:

- пехота — из малинового сукна с черной окантовкой;

- кавалерия — из синего сукна с черной окантовкой;

- артиллерия и бронетанковые войска — из черного сукна с алой окантовкой;

- технические войска и связь — из черного сукна с синей окантовкой;

- авиация (ВВС) — из голубого сукна с красной окантовкой;

- административно-хозяйственный состав — темно-зеленые с красной окантовкой;

У красноармейцев на петлицах указывались номера полков.

Краснофлотец

— воинское звание и должность военнослужащего рядового состава ВМФ СССР с февраля 1918 года, моряк.

Как персональное воинское звание введено в 1935 году.

В армии в 1918—1943 годах званию краснофлотца соответствовало звание красноармеец. В 1940 году введено звание старшего краснофлотца, в армии ему соответствовало звание ефрейтор.

В 1946 году эти звания заменены званиями матрос и старший матрос.

Маршал рода войск

— группа воинских званий в Вооружённых Силах СССР:

— маршал артиллерии,

— маршал авиации,

— маршал бронетанковых войск,

— маршал инженерных войск,

— маршал войск связи.

25 марта 1993 года звания Главных маршалов были исключены из перечня воинских званий ВС России.

Высшим «генеральским» стало звание генерала армии, а «маршальским» — маршал Российской Федерации.

Маршальская Звезда

«большого» типа

Маршальская Звезда

«малого» типа

Маршал Советского Союза

— войсковое воинское звание высшего командного состава в РККА, позднее в Советской Армии Вооружённых Сил Союза.

Введено 22 сентября 1935 года.

Соответствующее корабельное звание на флоте — Адмирал Флота Советского Союза.

Первое присвоение звания Маршала Советского Союза состоялось 21 ноября 1935 года, когда высшего воинского звания были удостоены

К. Е. Ворошилов,

А. И. Егоров,

М. Н. Тухачевский,

В. К. Блюхер и

С. М. Будённый.

Последним, кому было присвоено данное звание, стал Министр обороны СССР Д. Т. Язов.

Маршальская Звезда

Марка СССР, 1941 г.

В Российской Федерации в 1993 году установлено воинское звание Маршал Российской Федерации

Подъесаул

— должность с XVI в. и далее обер-офицерский чин в России в казачьих войсках в 1798—1884 X класса и в 1884—1917 IX класса в Табели о рангах.

В 1798 г. приравнен к чину

штабс-ротмистра в кавалерии,

штабс-капитана в пехоте,

лейтенанта во флоте и

гражданскому титулярного советника.

Подпоручик

— обер-офицерский чин (звание) в русской армии, введённый в России Петром I в 1703 году.

С упразднением в 1884 году для мирного времени чина прапорщика стал первым офицерским чином во всех войсках, кроме кавалерии и казачьих войск, где ему соответствовали чины корнета, хорунжего,

в Императорском военно-морском флоте чину подпоручика соответствовал чин мичман,

губернского секретаря в гражданской службе.

В вооружённых силах Российской Федерации чину подпоручика соответствует звание «лейтенант».

Подпрапорщик

— воинское звание (чин) в России и в армиях ряда государств, по рангу выше фельдфебеля и ниже прапорщика.

Соответствует современному званию старшина.

Подхорунжий

— (польск. podchorazy) — воинское звание в армиях некоторых стран восточной Европы, по статусу ниже хорунжего, и, в отличие от него, не является офицерским званием.

Воинское звание в казачьих войсках русской армии, соответствовавшее званию армейского подпрапорщика.

В 1880—1903 также присваивалось окончившим юнкерские казачьи училища до получения ими офицерского чина, в 1826—1917 самое старшее казачье унтер-офицерское звание.

Аналогичным было назначение этого звания и в Польше: с XVIII века хорунжий (прапорщик) там был самым младшим офицерским званием, а подхорунжий — старшим унтер-офицерским.

В настоящее время звание подхорунжего в России используется только в казачьих формированиях и не является воинским.

Поручик

— (польск. porucznik, из чешск. porucik) — воинское звание (чин) младшего офицерского состава, соответствующее чину старшего лейтенанта в армиях Польши, Чехии и дореволюционной России. В XVIII — XIX веках встречался также орфографический вариант порутчик.

Поручик, то есть порученец, офицер для поручений.

Соответствует званию старший лейтенант вооружённых сил СССР и России.

Прапорщик

— (от церк.-слав. прапоръ «знамя») — воинское звание (чин, категория) в вооружённых силах и других «силовых» структурах некоторых государств.

В русской армии по указу царя Алексея Михайловича в 1649 году впервые прапорщиками стали называться знаменосцы, назначавшиеся из числа наиболее мужественных воинов, физически крепких и проверенных в боях.

Пётр I, создавая регулярную армию, в 1712 году ввёл воинское звание прапорщика как первый (младший) чин офицерского состава в пехоте и кавалерии.

До 1917 года звание прапорщика присваивалось лицам, окончившим ускоренный курс военных училищ или школ прапорщиков и сдавшим экзамены по определённой программе. В военное время допускалось присвоение звания прапорщика за боевые отличия (без экзамена) унтер-офицерам, имевшим высшее или среднее образование. Обычно прапорщики назначались командирами взводов и на соответствующие им должности.

В 1917-1946 гг. в Красной, затем Советской Армии (до 1972 года) звания прапорщика или аналогичного звания не существовало.

В Вооружённых Силах СССР звание прапорщик введено с 1 января 1972 (одновременно со званием мичмана).

Причинами, побудившими введения данной категории военнослужащих, было существенное усложнение военной техники и, в большинстве случаев, неспособность её освоения за период действительной срочной военной службы. Для сверхсрочнослужащих появился стимул в виде некоторого карьерного роста и статус (и льготы), близкие к офицерским. Также для прапорщиков была предусмотрена контрактная система — прапорщик подписывал соответствующее «обязательство», так называемая «подписка», на обязательные первые пять лет и каждые три последующих года службы в качестве прапорщика, тогда как офицер после окончания училища обязан был служить до пенсии. Подписка для продления службы в качестве прапорщика, после обязательных первых пяти лет службы, также могла быть продлена на пять или десять лет сразу.

Также для прапорщиков была предусмотрена контрактная система — прапорщик подписывал соответствующее «обязательство», так называемая «подписка», на обязательные первые пять лет и каждые три последующих года службы в качестве прапорщика, тогда как офицер после окончания училища обязан был служить до пенсии. Подписка для продления службы в качестве прапорщика, после обязательных первых пяти лет службы, также могла быть продлена на пять или десять лет сразу.

Воинское звание «прапорщик» присваивалось, как правило, по окончании соответствующих учебных заведений МО СССР (школы прапорщиков и мичманов), не имеющих статуса высших военных учебных заведений (выпускники таких учебных заведений сразу получают офицерские звания). Звание прапорщика может присваиваться и без обучения, для военнослужащих, имеющих гражданское высшее или средне-специальное профильное образование.

С 1981 года введено также звание старший прапорщик. Прапорщики носили погоны и нарукавные знаки различия, указывающие выслугу лет в качестве прапорщика, установленных образцов..jpg)

В современных Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) чину дореволюционного прапорщика соответствует звание младший лейтенант.

С начала 2009 года началась поэтапная ликвидация института прапорщиков и мичманов в ВС РФ. Предполагалось, что прапорщиков заменят профессиональные сержанты-контрактники.

27 февраля 2013 года на расширенной коллегии Министерства обороны РФ министром обороны России С. Шойгу было озвучено возвращение института прапорщиков и мичманов в Вооружённые Силы России.

Приказный

— (то есть впервые попавший в приказ):

1.звание младшего начальствующего состава в казачьих войсках Русской Императорской Армии

2.нижний чин для лиц, не проходящих военную службу, в казачьих обществах Российской Федерации

Ротмистр

— (нем. Rittmeister, от нем. Ritt — кавалерийский отряд и нем. Meister — начальник) — старший офицерский чин в кавалерии.

В Российской империи, ротмистр — старший обер-офицерский чин в кавалерии.

В 1730—1731 годах с созданием тяжелой кавалерии по немецкому образцу (кирасиры) появились новые названия чинов, среди которых фигурировал и ротмистр.

В 1882 году гусарские и уланские полки были реорганизованы в драгунские, а для установления во всей кавалерии единообразия в чинах, драгунские капитаны были переименованы в ротмистров.

В 1917 году чин упразднен.

Сотник

— командир подразделения («сотни») в русском войске с IX века до начала XVIII века, а в казачьих войсках с 1798 по 1884 год — обер-офицерский чин XII класса, с 1884-го — соответствовавший чину поручика, мичмана, коллежского секретаря.

Старший краснофлотец

— воинское звание и должность военнослужащего рядового состава ВМФ СССР с февраля 1918 года, моряк; как персональное воинское звание введено в 1935 году. В армии в 1918—1943 годах званию краснофлотца соответствовало звание красноармеец. В 1940 году введено звание старшего краснофлотца, в армии ему соответствовало звание ефрейтор. В 1946 году эти звания заменены званиями матрос и старший матрос.

В 1946 году эти звания заменены званиями матрос и старший матрос.

Унтер-офицер

— (от нем. Unteroffizier — младший офицер) — воинское звание и категория младшего командного, начальствующего состава в вооружённых силах (ВС) разных стран.

Эта категория званий в советских, а затем и в российских ВС, условно соответствует сержантскому составу.

Урядник

— унтер-офицерский чин (обобщённо) в казачьих войсках.

Старший урядник (старший унтер-офицер) — непосредственный командир взвода.

В старославянском значении — чиновник.

Также урядник — низший чин уездной полиции в России XIX века. (официально назывался полицейский урядник). Подчинялся становому приставу, осуществлял надзор за действиями сотских и десятских. С 1903 году в новой структуре — уездной полицейской страже — младший командир, имевший в подчинении стражников и старших стражников.

Фанен-юнкер

— (нем. Fahnenjunker) — воинское звание, в германской армии традиционно присваиваемое слушателям вторых-третьих курсов военно-учебных заведений и примерно аналогичное по смыслу русскому курсанту, по статусу условно эквивалентное курсанту-сержанту. По правовому статусу и знакам различия соответствует унтер-офицеру.

По правовому статусу и знакам различия соответствует унтер-офицеру.

В русской армии до 1856 года аналогичное звание существовало для юнкеров легкой кавалерии и по правовому статусу было равно званию подпрапорщика.

Фельдфебель

— (нем. Feldwebel) — воинское звание унтер-офицерского состава и должность в армиях России (до 1917 года) и некоторых европейских стран.

Соответствует званию старший сержант в советской и российской армии.

Звание введено в ходе реформ Петра I в 1722 году, одновременно с введением в действие Табели о рангах.

До 1826 года звание было высшим для унтер-офицеров, затем стало считаться ниже подпрапорщика.

В каждой роте XIX в. полагалось по одному фельдфебелю; соответственное звание в кавалерии — вахмистр.

Звание «фельдфебель» существовало также для кадетов Пажеского корпуса, где его носил наиболее отличившийся старший курсант, выполнявший обязанности старшины кадетов.

Флагман

— (нидерл. vlagman, от vlag — флаг и man — человек) командующий флотом, или командир соединения кораблей, которому присвоен должностной флаг.

В СССР в 1935—1940 годах существовало персональное воинское звание флагмана — лица высшего начальствующего состава ВМФ. Воинское звание имело четыре ступени: (флагман флота 1-го и 2-го ранга, флагман 1-го и 2-го ранга).

В 1940 заменены адмиральскими званиями.

Хорунжий

— происходит от польского слова choragiew — «хоругвь», «знамя», так что первоначально слово «хорунжий» означало «знаменосец».

С XVI века у казаков (сначала в казачьих общинах, потом в казачьих войсках) «хорунжий» — военный чин, закреплённый в Табели о рангах в 1722 году, c 1884 года соответствует XII рангу, в пехоте подпоручику.

Штабс-капитан

— обер-офицерский чин в русской армии

(в кавалерии ему соответствовало звание штабс-ротмистр, а в казачьих войсках — подъесаул).

В российской армии введён в 1798 году, до того (с 1705 года) назывался капитан-поручик (при Петре I — также капитан-лейтенант).

По должности штабс-капитан обычно был командиром роты.

В дореволюционной Русской императорской армии (а также и в Белой армии) штабс-капитан младше капитана.

Юнкер

— воинское звание в русской армии до 1918 года, промежуточное по своему правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров.

Звание присваивалось военнослужащим, являвшимся кандидатами на присвоение первого обер-офицерского звания, позднее также — проходящим курс наук в военных учебных заведениях (военных и юнкерских училищах, школах) России.

Юнкера гвардии приравнивались к армейским подпоручикам.

Другие устаревшие (на)звания

Брандмейстер (нем. от Brand — «пожар» и Meister — «мастер»)

— должность в пожарной охране в Российской империи и послереволюционном РСФСР. Официально должность (и название) существовала в Российской империи с 1818 года до 1934 года.

11 июля 1934 г. был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД) и образовано Главное управление пожарной охраны (ГУПО) НКВД СССР — куда вошла пожарная служба.

Брандмайор

— глава всех пожарных частей города и, соответственно, всех брандмейстеров (XIX век).

Генерал-полицмейстер

— руководитель столичной и российской полиции в Российской империи. Должность введена указом Петра I от 27 мая (н.с. 7 июня) 1718 года.

Золотая монета Банка России

Антон Эмануилович Девиер — первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (1718—1727 и 1744—1745).

Образование

◄ Назад

6 из 10

Вперед ►

Корнет (ранг) | Military Wiki

Уинстон Черчилль во время службы корнетом в 4-м Гусарском полку королевы (1895 г.)

Корнет изначально был третьим и самым низким чином офицера в британском кавалерийском отряде после капитана и лейтенанта.

Он был отменен в ходе реформ Кардуэлла 1871 года, за исключением «Синих и королевских» и «Королевских гусар королевы», где он используется до сих пор. Это эквивалентно сегодняшнему второму лейтенанту.

Это эквивалентно сегодняшнему второму лейтенанту.

Этот чин использовался и в других странах, например, в Российской империи.

История

Звание использовалось во время Гражданской войны в Англии. Среди известных корнетов в этом конфликте были Джордж Джойс, Роберт Стетсон и Ниниан Билл. [1]

Он был упразднен вместе с покупкой комиссий в соответствии с Законом о реформе армии 1871 года, заменен вторым лейтенантом.

Звания прапорщика и корнета были упразднены в армии США в 1815 году. [2]

Это звание также существовало в кавалерийских войсках других стран, например, в Швеции ( Kornett ) и Имперской России (корнет), а также в Континентальной армии во время американской войны за независимость. Генерал Александр Макомб изначально получил корнет в карьере, в которой он в конечном итоге стал командующим армией Соединенных Штатов. [3] До сих пор используется в артиллерийских и кавалерийских дивизиях Нидерландов ( Корнет ).

Звание Вельд-Корнета использовалось для старшего офицера прихода или подрайона в независимых республиканских государствах Трансвааль и Оранье-Вристаат в конце 19Южная Африка X века. Они избирались коммандос своего прихода сроком на три года. В случае больших палат также можно было выбрать помощника полевого корнета. [4] Звание напоминало голландское использование в кавалерийских войсках, на которое больше всего походили коммандос. В эпоху апартеида в Южной Африке звание полевого корнета использовалось в южноафриканской армии с 1960 года [5] по 1968 год.0025 Корнет был эквивалентом современного пехотного звания прапорщика, сегодняшнего младшего лейтенанта в каждом. Корнет нес войсковой штандарт, известный как «Гвидон».

Ссылки

- ↑ Полковник Ниниан Билл . (1937). Калеб Кларк Магрудер. Записи Колумбийского исторического общества . Том. 37/38. стр. 17-29.

- ↑ стр.973 Такер, Спенсер С. Энциклопедия войн ранней Американской республики, 1783–1812 гг.

: Политическая, социальная и военная история [3 тома]: Политическая, социальная и военная история ABC-CLIO, 11 июня 2014 г.

: Политическая, социальная и военная история [3 тома]: Политическая, социальная и военная история ABC-CLIO, 11 июня 2014 г. - ↑ Белл, Уильям Гарднер, Командующие и начальники штабов, 1775–2005: Портреты и биографические очерки старшего офицера армии США (Вашингтон, округ Колумбия: Центр военной истории, Армия США, 2006). ISBN 0-16-072376-0.

- ↑ Генерал-майор сэр Фредерик Морис, История войны в Южной Африке 1899–1902 т. 1 (из 4) (Hurst and Blackett Limited, 1906)

- ↑ «Словарь южноафриканского английского языка по историческим принципам». Словарь южноафриканского английского языка — Университет Родса. http://dsae.co.za/#!/word/2373/field+cornet%2C+n.+phr..

- ↑ Даксбери, Г. Р. (июнь 1968 г.). «Изменения в званиях и званиях в Силах обороны ЮАР». Южноафриканское военно-историческое общество. ISSN 0026-4016. http://samilitaryhistory.org/vol012md.html.

На этой странице используется лицензированный Creative Commons контент из Википедии (просмотр авторов).

Портрет князя Алексея Федоровича Орлова

- Описание

Орлов Алексей Федорович (1786-1861) — офицер русской армии, государственный деятель и дипломат, с 1836 года член Государственного совета, затем начальник полиции и Третьего отдела — императорской охранки.

Алексей Федорович был сыном графа Федора Орлова, содействовавшего возведению на престол Екатерины II в 1762 году. По личному распоряжению императрицы ему были дарованы дворянские права и имя отца. В 1801 году он поступил в Коллегию иностранных дел, а через три года был назначен юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк и вскоре произведен в корнеты.

Орлов принимал участие во всех наполеоновских войнах. В 1805 году он отличился в Аустерлицком сражении и был награжден золотой шпагой за отвагу. В Бородинском сражении 1812 г. был 7 раз ранен и за боевые заслуги награжден орденами Св. Владимира 4-й степени и Св. Георгия 4-й степени.

В 1825 году, став командиром кавалерийского полка, участвовал в подавлении восстания декабристского движения, надеявшегося установить конституционный строй. За свои заслуги ему был пожалован титул графа. В 1854 году он был возведен в сан князя и назначен председателем Императорского Государственного Совета и Совета Министров.

Вы ищете покупателя?

У нас есть активный и постоянный процесс приобретения.

Связаться с нами

Чтобы быть в курсе последних новостей и идей, пожалуйста, заполните форму ниже.

- Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы быть в курсе интересных новостей и идей.

- Имя

Первый Последние

- Адрес электронной почты

Мы работаем только по предварительной записи.