Георгий Жуков (1 декабря 1896

Маршал Жуков был полководцем своего времени и своего народа: жесткий, волевой, бескомпромиссный. О его полководческом даре, редком аналитическом таланте предвидения действий врага, непоколебимости и умении повелевать написано множество книг. У Жукова было одно качество, которое со всеми мыслимыми оговорками выделяло его на фоне других полководцев Великой Отечественной – он не просто умел побеждать, он умел побеждать сокрушительно. Жизнь маршала, ее настоящие события тесно сплелись с легендой.

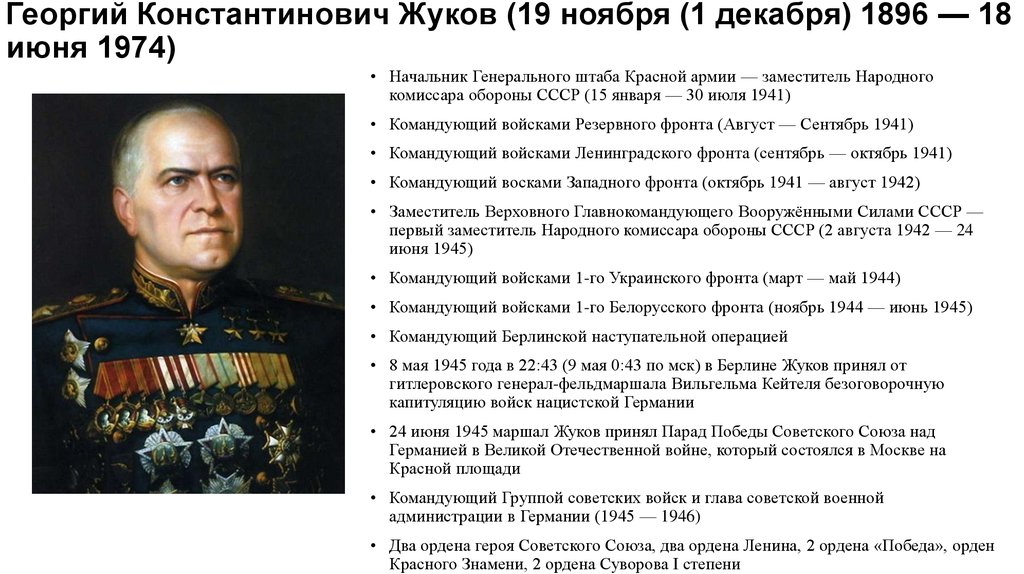

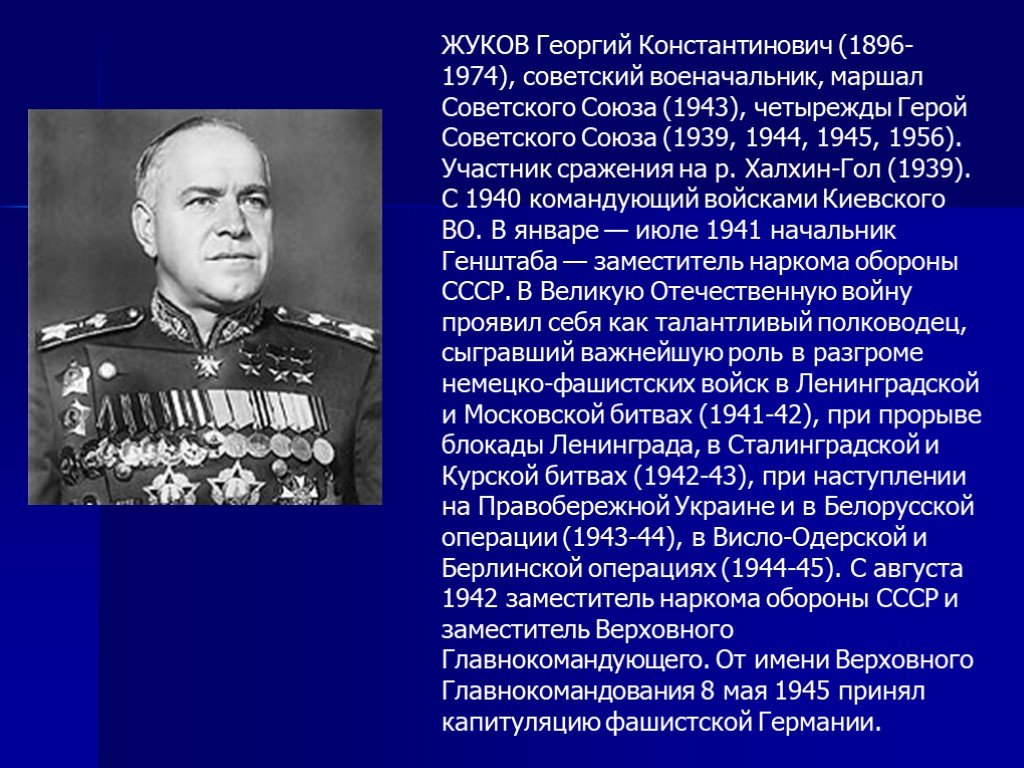

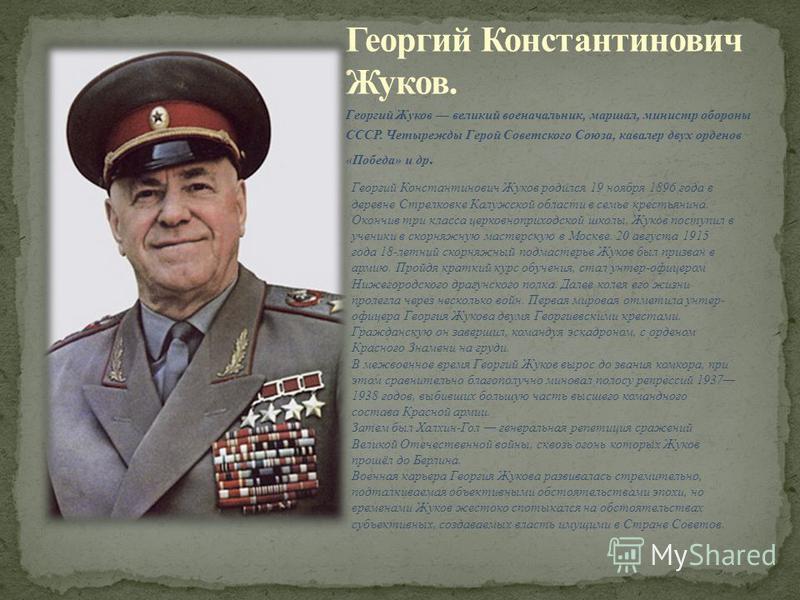

Георгий Константинович Жуков родился (19 ноября) 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии, в крестьянской семье. После окончания трех классов церковно-приходской школы в 1907 году он начал трудовую деятельность учеником в скорняжной мастерской в Москве и одновременно окончил двухлетние курсы городского училища.

В 1915 году Жуков был призван в кавалерию царской армии и после окончания унтер-офицерской школы отправлен на фронт Первой мировой войны. За проявленные заслуги был награжден Георгиевским крестом IV и III степени. После роспуска эскадрона в декабре 1917 года вернулся в деревню к родителям.

За проявленные заслуги был награжден Георгиевским крестом IV и III степени. После роспуска эскадрона в декабре 1917 года вернулся в деревню к родителям.

Осенью 1918 года Жуков добровольно вступил в ряды Красной Армии, и, окончив курсы красных командиров, участвовал в Гражданской войне – сражался против уральских казаков под Царицыном, дрался с войсками А.Деникина и П.Врангеля, принимал участие в подавлении крестьянских восстаний в Воронежской и Тамбовской губерниях. Командовал взводом и эскадроном.

Затем Георгий продолжил военное образование – окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава конницы и курсы усовершенствования высшего начсостава. В 1930-х годах он занимал различные командные должности, участвовал в организации командно-штабных игр, полевых учений и сборов, разработке воинских уставов и программ, в реорганизации и техническом перевооружении кавалерийских войск. Уже в эти годы сформировался характерный для Жукова крайне жесткий стиль поведения.

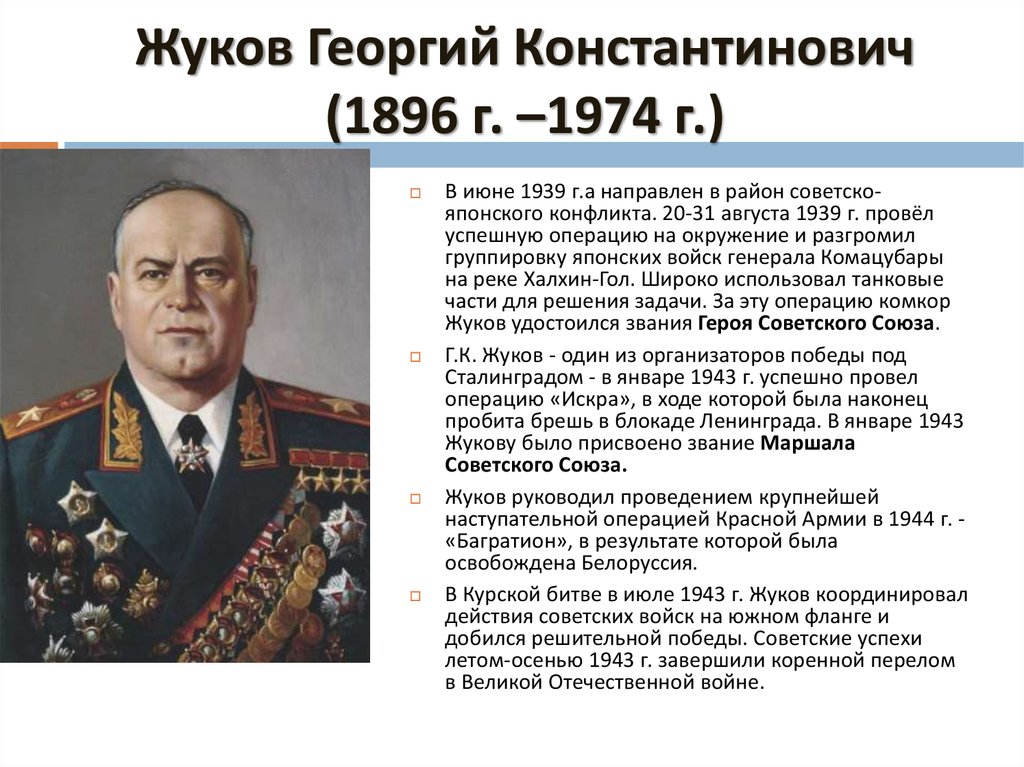

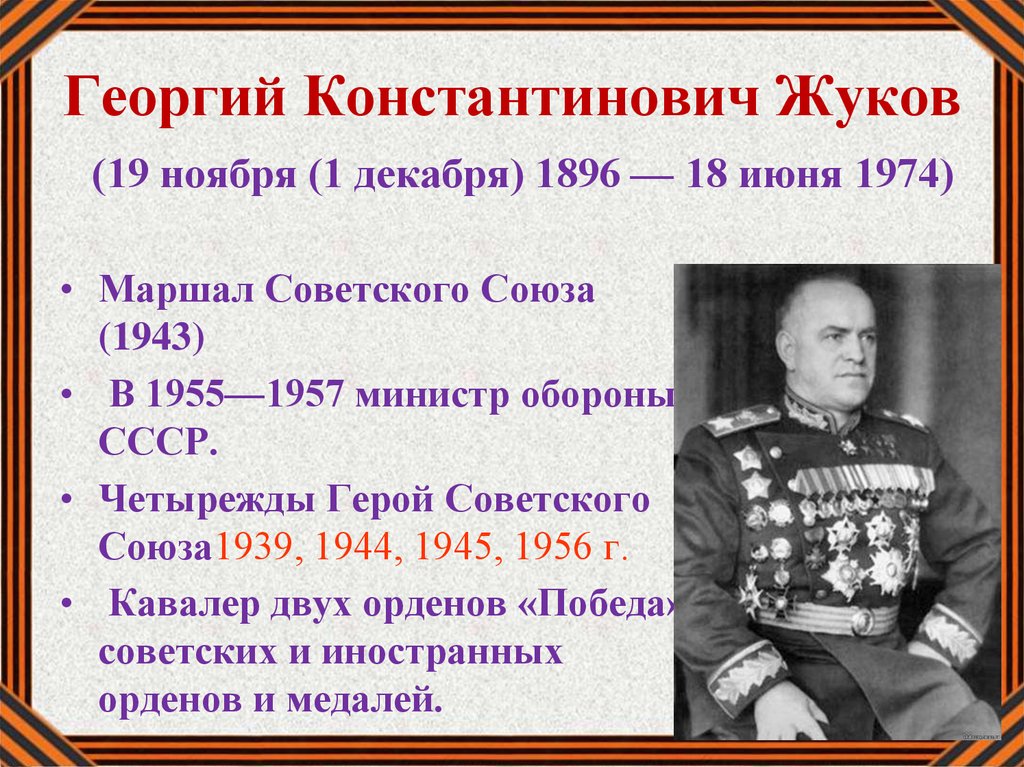

В 1939 году, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, он успешно руководил разгромом японских войск на реке Халхин-Гол (МНР). Тогда Жукову было присвоено воинское звание «генерал армии». В 1940 году он получил назначение на должность командующего Киевским военным округом, а после ряда удачных маневров, стал Начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны СССР.

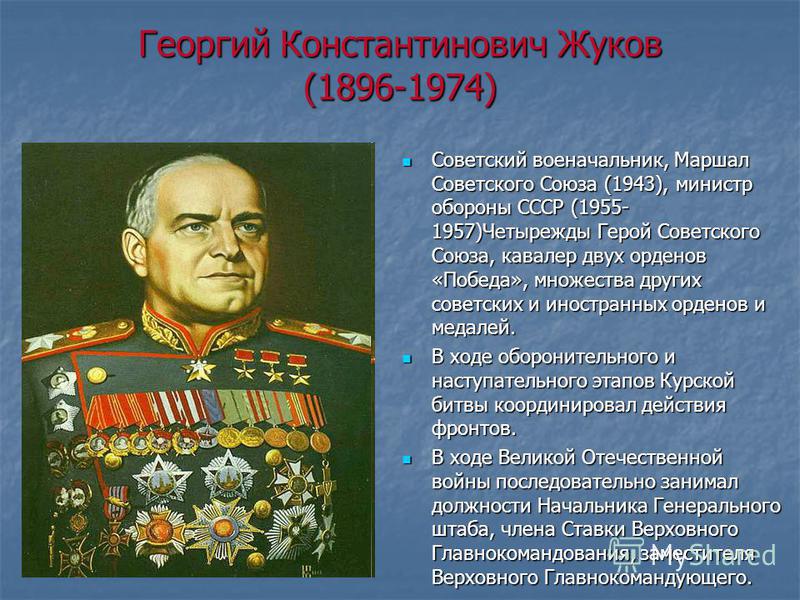

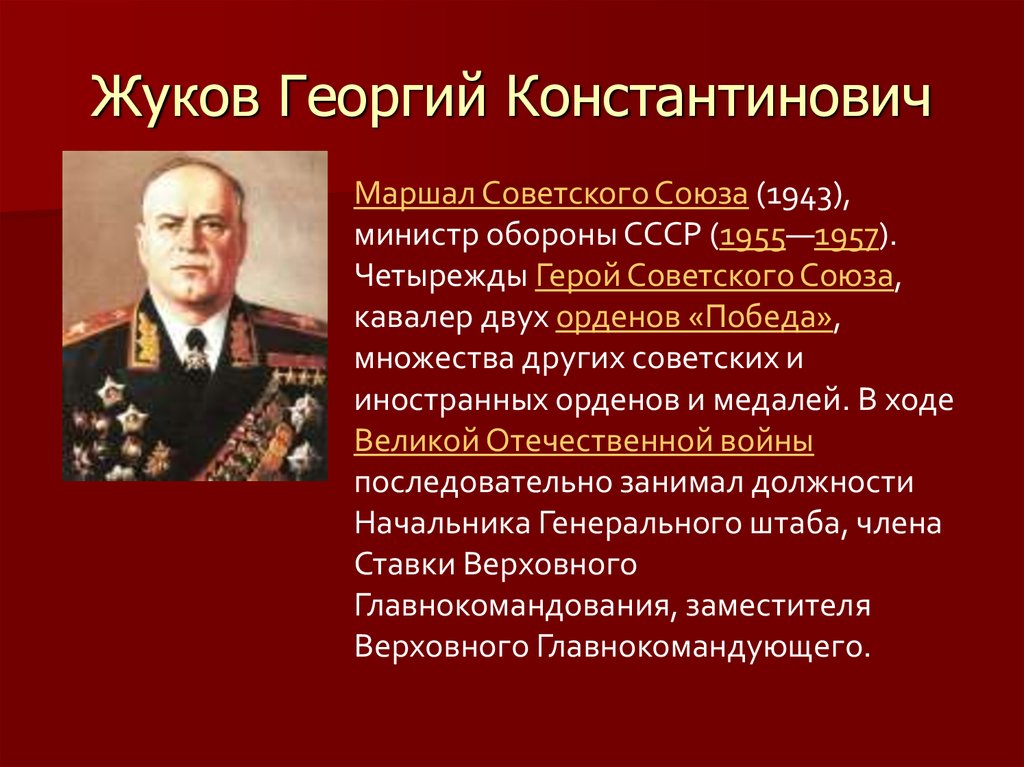

С первых дней Великой Отечественной войны Жуков находился на Юго-Западном фронте как представитель Ставки Главного командования. Но, несмотря на тяжелые бои и самоотверженность советских солдат, сдержать продвижение германских войск не удалось, и Георгий Константинович был снят с должности и назначен командующим Резервным, а затем Ленинградским фронтами. Он участвовал в разработке и осуществлял непосредственное командование в крупнейших операциях войны – Московской битве, при прорыве блокады Ленинграда, в Ржевско-Вяземской операции. В августе 1942 года был назначен на должность первого заместителя наркома обороны СССР и заместителя Верховного главнокомандующего.

Жуков также осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (за победу в Сталинградской битве он получил звание маршала Советского Союза), при разгроме противника в Курской битве, по освобождению Правобережной Украины, руководил проведением операции «Багратион», в результате которой была освобождена Белоруссия, Висло-Одерской и Берлинской операций.

8 мая 1945 года Маршал Жуков от имени Верховного Главнокомандования Красной Армии принял капитуляцию войск фашистской Германии и со стороны СССР подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 24 июня 1945 года он принимал Парад Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне, который проходил в Москве на Красной площади, а 7 сентября 1945 года он принимал Парад Победы союзных войск во Второй Мировой Войне, проходивший в Берлине у Бранденбургских ворот.

Сразу после окончания военных действий до весны 1946 года Жуков был главнокомандующим Группой оккупационных войск и возглавлял Советскую военную администрацию по управлению Советской зоны оккупированной Германии, а затем был отозван в Москву – в марте 1946 его назначили главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем министра вооруженных сил СССР. Но очень скоро Георгий Константинович попал в немилость. Летом этого же года его обвинили в подготовке военного заговора с целью государственного переворота и в преувеличении собственной роли в ходе войны. В результате маршал был смещен с поста главкома, выведен из ЦК и отправлен руководить Одесским военным округом, через два года был назначен командующим войсками Уральского округа.

Но очень скоро Георгий Константинович попал в немилость. Летом этого же года его обвинили в подготовке военного заговора с целью государственного переворота и в преувеличении собственной роли в ходе войны. В результате маршал был смещен с поста главкома, выведен из ЦК и отправлен руководить Одесским военным округом, через два года был назначен командующим войсками Уральского округа.

Стоит отметить, что отношение Жукова к Сталину было неоднозначным. С одной стороны, он был одним из немногих людей, кто мог отстаивать свою точку зрения перед Вождем народа в военных вопросах, но, в то же время, маршал всегда сохранял лояльность по отношению к нему и защищал его даже в период позднейшей «десталинизации», призывая не перегибать палку и «отдать должное» его «выдающимся организаторским» способностям.

После смерти Сталина Жукова вернули из политического «изгнания» — в марте 1953 года он был назначен на должность первого заместителя министра обороны СССР, а в 1955-1957 годах занимал пост министра обороны СССР. Вновь был введен в ЦК КПСС.

Вновь был введен в ЦК КПСС.

В июне 1953 года Жуков руководил военной стороной операции по аресту Берии, в 1954 году руководил подготовкой и проведением учений с применением атомного оружия на Тоцком полигоне, в 1956 году сыграл одну из ключевых ролей в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии (операция «Вихрь»), а в 1957 году помог Н.С. Хрущеву победить в борьбе с его противниками. Это был пик политической карьеры Георгия Жукова. Но Хрущев, победив во внутрипартийной борьбе, не собирался терпеть растущей самостоятельности маршала.

В октябре 1957 года по распоряжению Хрущева Жуков был смещен со всех партийных и государственных постов и в марте следующего года «уволен из Вооруженных Сил в отставку с правом ношения военной формы одежды». После продолжительной изоляции, с приходом к власти Л.И. Брежнева, опала с Жукова была частично снята. В 1969 году ему разрешили издать книгу «Воспоминания и размышления», начатую им еще в 1965 году.

Официально Георгий Константинович был женат дважды. Его первая супруга – Александра Зуйкова (1900-1967), их дочери – Эра и Элла. Вторая супруга – Галина Семенова (1926-1973), с которой официальный брак был оформлен в 1965 году. В этом браке родилась дочь Мария. Также у маршала была еще одна дочь – Маргарита – от связи с М.Н. Волоховой.

Его первая супруга – Александра Зуйкова (1900-1967), их дочери – Эра и Элла. Вторая супруга – Галина Семенова (1926-1973), с которой официальный брак был оформлен в 1965 году. В этом браке родилась дочь Мария. Также у маршала была еще одна дочь – Маргарита – от связи с М.Н. Волоховой.

В ноябре 1973 года скончалась жена Жукова – Галина Александровна, и после ее смерти он чувствовал себя все хуже, и вскоре у него случился инфаркт.

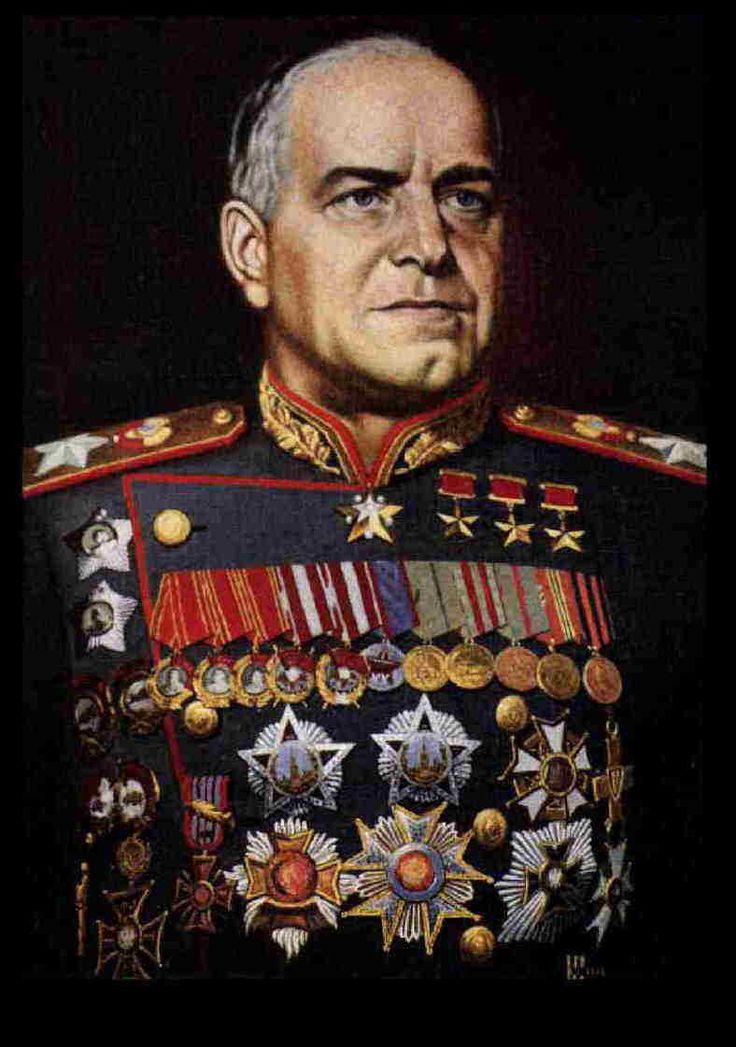

Маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР, Герой МНР – Жуков был награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова I степени, 2 орденами «Победа», почетным оружием (именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР), а также многими иностранными орденами и медалями.

Умер великий полководец Георгий Константинович Жуков 18 июня 1974 года в Москве. Тело его было кремировано, урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади Москвы.

В честь Георгия Жукова названы улицы во многих городах России и СНГ, станции метро разных городов, Военная академия воздушно-космической обороны в Твери, танкер, пассажирский теплоход, сухогруз и малая планета, открытая в 1975 году. Его имя носит город в Калужской области. Памятники маршалу установлены во многих городах России, СНГ и в Монголии. В 1994 году были учреждены государственные награды Российской Федерации имени полководца: орден Жукова и медаль Жукова. В 1995 году учреждена ежегодная Государственная премия РФ его имени за выдающиеся достижения в области военной науки и создания военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне.

Его имя носит город в Калужской области. Памятники маршалу установлены во многих городах России, СНГ и в Монголии. В 1994 году были учреждены государственные награды Российской Федерации имени полководца: орден Жукова и медаль Жукова. В 1995 году учреждена ежегодная Государственная премия РФ его имени за выдающиеся достижения в области военной науки и создания военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные Великой Отечественной войне.

Дочь Жукова: Все увиденное в сериале «Жуков» вызывает у меня неприятие

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Культура

01.02.2012 23:20

Поделиться

Дети маршалов в ужасе от сериала «Жуков»

Ариадна Рокоссовская

На Первом канале продолжается сериал «Жуков», рассказывающий о судьбе великого советского маршала Победы.

Несмотря на высокие рейтинги, фильм вызывает неоднозначную зрительскую реакцию. И сегодня «РГ» предоставляет слово детям военных маршалов.

…Когда Георгий Жуков в 1915 году был призван в армию и отобран в кавалерию, вряд ли он метил в звезды, в том числе и в маршальские. Скорее всего, ему, выбравшему на всю жизнь профессию «Родину защищать», не приходило в голову, что впереди его ждет слава, а его будущих детей — сериал «Жуков» на Первом канале. Увы, об этих уже взрослых детях — живых, думающих, чувствующих, помнящих, любящих — забыли, отказали им в объективности. Создатели «байопиков» не считают нужным консультироваться с теми, кто прожил жизнь рядом с героями их будущих фильмов, уж не говоря о том, чтобы щадить их чувства. И хотя формальные поводы для этого могут быть разные, настоящая причина одна — правда, которую знают эти дети, скучна и обыденна, с точки зрения создателей современного массового телепродукта. Для нее не нужны масштабные декорации, массовка и спецэффекты. Эта правда — обычная семейная жизнь, такая же, как у миллионов советских граждан.

Эра Жукова,

дочь маршала Г. К. Жукова:

К. Жукова:

— Дети говорят мне: «Не смотри». Но я, конечно, смотрю, переживаю, расстраиваюсь. Главный герой этого сериала совершенно не похож на моего отца: сколько ни всматриваюсь, не вижу ничего общего. Выбор актера кажется мне довольно неудачным, к тому же, играет он совершенно другого человека. Создатели фильма говорят о том, что они снимали его с уважением к маршалу Жукову, не умаляя его военных заслуг, с вниманием к человеку, но никакого человека там нет, и фильм этот не о маршале и не о полководце. Я прожила жизнь рядом с отцом и могу сказать, что все было совсем не так. Даже те факты, которые имели место, в этом фильме подаются в совершенно другом свете. Я уже была взрослым человеком, и все происходило у меня на глазах. Да, было два обыска, которые я прекрасно помню, кстати, в результате одного из них у меня украли фотоаппарат — подарок отца. Потом еще один обыск был на квартире. Да, это было достаточно драматично, но не так, как это происходит на экране: водка, самоубийства, пытки. .. Я не понимаю, откуда взялись все эти события, показанные в фильме.

.. Я не понимаю, откуда взялись все эти события, показанные в фильме.

Не знаю, что будет дальше, но то, что я уже видела, и то, что анонсируют, не имеет ничего общего с действительностью. Я хорошо знаю всех близких отцу людей, но это совсем другие люди, поступки, мотивация, показанные в сериале, совершенно не были им свойственны. Наш добрый друг Лидия Русланова, двоюродный брат отца, который действительно жил у нас на даче, но двадцатью годами позже, и при этом не пил… Я вижу, как на экране жена Жукова дает дочери пощечину. Моя мама?! Мне?! Такого не было никогда. Героиня Елены Яковлевой вообще ничем не напоминает мою маму Александру Диевну. Мама была скромной, доброй, мягкой. Ее давно нет, она умерла в 1967 году, но я ни разу ни от кого не слышала о ней худого слова. Она не позиционировала себя как маршальскую жену. В те времена это вообще не было принято, жены полководцев вели себя скромно и достойно. Даже когда отец ушел из семьи, он, как говорится, не закрыл за собой дверь. И, когда мама умерла, отец очень тяжело это переживал. Его вторая жена Галина Александровна рассказывала мне, что он заперся у себя в кабинете и целый день не выходил оттуда. Но в фильме все переврано. Я уже не говорю о том, как показана фронтовая подруга отца Лидия Захарова. Да, была война, потом их отношения, возможно, какое-то время продолжались, но такого громкого романа, как тот, что показывают в сериале, там, конечно же, не было. Папа был с нами, и мы — дети — именно поэтому вообще не знали ничего об этой истории.

Его вторая жена Галина Александровна рассказывала мне, что он заперся у себя в кабинете и целый день не выходил оттуда. Но в фильме все переврано. Я уже не говорю о том, как показана фронтовая подруга отца Лидия Захарова. Да, была война, потом их отношения, возможно, какое-то время продолжались, но такого громкого романа, как тот, что показывают в сериале, там, конечно же, не было. Папа был с нами, и мы — дети — именно поэтому вообще не знали ничего об этой истории.

Все увиденное вызывает у меня неприятие. Зачем этот фильм? С какой целью он сделан? Принизить значение личности отца? Не знаю, каким будет впечатление зрителей, но, на мой взгляд, в этом фильме показали плохого человека. И это — не маршал Жуков. У каждого человека есть личная жизнь, в которую он не хотел бы впускать посторонних. Не хотел этого и отец. А авторы картины копаются в ней грязными руками, пользуясь тем, что мертвые не могут себя защитить. Не советуются, даже не сообщают об этом его родным. Мне кажется, что полководец должен оставаться полководцем, исследовать его биографию должны профессиональные историки, а его личная жизнь никого не касается.

Наталия Конева,

дочь маршала И. С. Конева, председатель Фонда памяти полководцев Победы:

— Когда на телевидении снимают передачи про сегодняшних «звезд», аудиторию нередко завлекают именно подробностями их личной жизни. Нынешние светские персонажи заинтересованы в этом формате — он приносит им дополнительный пиар. Они отдают себе отчет в том, что подробности их личной жизни, связи, интимные отношения станут предметом публичного интереса. Но теперь на Первом канале решили вспомнить «звезд» прошлых лет, подтверждением чего может быть недавно показанный многосерийный фильм о Екатерине Фурцевой. Выбирают знаменитых людей той эпохи, но приемы используют те же, что и для освещения стиля жизни современных звезд. А ведь маршал Жуков — это человек, который во многом изменил исторический процесс. Сожаление вызывает воссозданная в фильме атмосфера послевоенных годов, ведь это, понятно, не только костюмы, шляпки и автомобили… Мы — потомки, безусловно, помним этих людей совершенно другими. Как говорил мне отец, эти люди не бражничали. А в фильме много места отведено выпивке, загулам. Все это перекликается со знакомыми нам подробностями современной «гламурной» жизни. Авторы говорят: «Мы хотим показать не полководца, а человека, который снял мундир». Хорошо, но в этом случае необходимо задать себе вопрос: где вкус и чувство меры, которые должны присутствовать в работе над такой большой темой? В сериале в концентрированном виде показана интимная сторона жизни. Но, если вы говорите о Жукове-человеке, наверное, нужно рассказать и о других важнейших сторонах его жизни. Из этого фильма мы не узнали, как отдыхал Жуков, какие книги читал, как воспитывал своих детей, ведь при Сталине наши родители ночью работали, а днем отдыхали. Мы видим маршала то в семье, то у любовницы, но не видим никаких тонких психологических моментов: как он строил отношения с окружавшими его людьми, например. Там нет серьезных разговоров и диалогов, раскрывающих личность Жукова в переломные, острые периоды его жизни.

Как говорил мне отец, эти люди не бражничали. А в фильме много места отведено выпивке, загулам. Все это перекликается со знакомыми нам подробностями современной «гламурной» жизни. Авторы говорят: «Мы хотим показать не полководца, а человека, который снял мундир». Хорошо, но в этом случае необходимо задать себе вопрос: где вкус и чувство меры, которые должны присутствовать в работе над такой большой темой? В сериале в концентрированном виде показана интимная сторона жизни. Но, если вы говорите о Жукове-человеке, наверное, нужно рассказать и о других важнейших сторонах его жизни. Из этого фильма мы не узнали, как отдыхал Жуков, какие книги читал, как воспитывал своих детей, ведь при Сталине наши родители ночью работали, а днем отдыхали. Мы видим маршала то в семье, то у любовницы, но не видим никаких тонких психологических моментов: как он строил отношения с окружавшими его людьми, например. Там нет серьезных разговоров и диалогов, раскрывающих личность Жукова в переломные, острые периоды его жизни. Вызывает сомнение и историческая достоверность. В этой ленте есть факты, которые не соответствуют действительности и являются удобным для создателей картины художественным вымыслом. А, например, важнейшее историческое событие — заседание Высшего военного совета 1946 года, которое отражает взаимоотношения полководцев-победителей с властью, затронуто без необходимой глубины. Известно, что на судьбоносном для Жукова заседании не только маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко, но и другие боевые соратники Георгия Константиновича встали на его защиту. Именно их солидарная позиция и удержала Сталина от принятия репрессивных мер. Когда снимают передачи про нынешних героев, Первый канал всегда приглашает друзей, знакомых, близких поговорить об этом человеке. Почему же, снимая фильм о такой масштабной исторической фигуре, авторы не сочли нужным пообщаться с людьми, хорошо знакомыми с обстановкой вокруг этого человека. Ведь они помнят самые достоверные детали и подробности. Их свидетельства, несомненно, придали бы фильму большую правдивость.

Вызывает сомнение и историческая достоверность. В этой ленте есть факты, которые не соответствуют действительности и являются удобным для создателей картины художественным вымыслом. А, например, важнейшее историческое событие — заседание Высшего военного совета 1946 года, которое отражает взаимоотношения полководцев-победителей с властью, затронуто без необходимой глубины. Известно, что на судьбоносном для Жукова заседании не только маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко, но и другие боевые соратники Георгия Константиновича встали на его защиту. Именно их солидарная позиция и удержала Сталина от принятия репрессивных мер. Когда снимают передачи про нынешних героев, Первый канал всегда приглашает друзей, знакомых, близких поговорить об этом человеке. Почему же, снимая фильм о такой масштабной исторической фигуре, авторы не сочли нужным пообщаться с людьми, хорошо знакомыми с обстановкой вокруг этого человека. Ведь они помнят самые достоверные детали и подробности. Их свидетельства, несомненно, придали бы фильму большую правдивость. А так на наших глазах создается новый миф. Мы видим не Жукова во всей противоречивости и масштабности его натуры, а словно бы экранизацию некоего популярного романа «Жуков и его женщины», которая заслонила собой все.

А так на наших глазах создается новый миф. Мы видим не Жукова во всей противоречивости и масштабности его натуры, а словно бы экранизацию некоего популярного романа «Жуков и его женщины», которая заслонила собой все.

Тамара Новикова,

вдова главного маршала авиации А.А. Новикова:

— Это не первый раз, когда Пиманов делает исторический фильм, в котором искажены важные факты. Почему он, зная, что мы — Новиковы — когда-то уже возмущались по этому поводу, не обратился ко мне? Ведь у меня есть документы из многих архивов, в том числе из личного архива Сталина, которые проливают свет на то, что же на самом деле произошло в этот трагический период послевоенных репрессий.

В сериале показан важный эпизод — заседание Высшего военного совета 1 июня 1946 года, протокол которого недоступен для исследователей. Он происходил так: там было 18 человек, повестка дня: «О т. Жукове». О товарище — не о маршале! Был протокол, который люди, которые делали этот фильм, очевидно, не видели. Первым выступал Конев, которому в фильме приписали несуразную реплику «история нас рассудит». Да не говорил этого Конев! И то, что зачитывали на этом заседании, как «показания» маршала Новикова, на самом деле было сфабрикованным по указанию Сталина заявлением, напечатанным на машинке, на нем было написано: исполнил Абакумов. Этот документ «состряпали» так: мужа вызвали в Кремль, и он поехал туда в мундире. Но его отвезли на Лубянку, там переодели и бросили в камеру. В ней была специальная полка, которую можно было отбросить к стене, и арестанту было негде спать. Считается, что не давать человеку спать в течение долгого времени — это одна из самых страшных пыток. Так пытали Александра Александровича. В камере был очень яркий свет, который бил в глаза, от него некуда было спрятаться. Его постоянно допрашивали при таком же ярком свете. Он был практически без сознания. Допрашивали его не какие-то непонятные люди, которые в фильме бьют всех ногами, оскорбляют и бросают на пол. Каждую ночь начальник следственного отдела СМЕРШ полковник Лихачев и сам Абакумов допрашивали его, обвиняя в антигосударственном сговоре, угрожали ему, что его и всех его близких расстреляют, говорили: «Все равно ты отсюда не выйдешь!».

Первым выступал Конев, которому в фильме приписали несуразную реплику «история нас рассудит». Да не говорил этого Конев! И то, что зачитывали на этом заседании, как «показания» маршала Новикова, на самом деле было сфабрикованным по указанию Сталина заявлением, напечатанным на машинке, на нем было написано: исполнил Абакумов. Этот документ «состряпали» так: мужа вызвали в Кремль, и он поехал туда в мундире. Но его отвезли на Лубянку, там переодели и бросили в камеру. В ней была специальная полка, которую можно было отбросить к стене, и арестанту было негде спать. Считается, что не давать человеку спать в течение долгого времени — это одна из самых страшных пыток. Так пытали Александра Александровича. В камере был очень яркий свет, который бил в глаза, от него некуда было спрятаться. Его постоянно допрашивали при таком же ярком свете. Он был практически без сознания. Допрашивали его не какие-то непонятные люди, которые в фильме бьют всех ногами, оскорбляют и бросают на пол. Каждую ночь начальник следственного отдела СМЕРШ полковник Лихачев и сам Абакумов допрашивали его, обвиняя в антигосударственном сговоре, угрожали ему, что его и всех его близких расстреляют, говорили: «Все равно ты отсюда не выйдешь!». Он все отрицал, они говорили: «Мы лучше знаем». Никаких протоколов не велось, то, что он говорил, не фиксировалось. А уже после допроса писались нужные Абакумову ответы, и это ежедневно докладывали Сталину. Я видела подлинники этих документов. Они написаны не Новиковым, а Абакумовым. А ведь муж и Жуков всю войну были рядом, и, когда планировалась какая-нибудь крупная стратегическая операция, Георгий Константинович просил Сталина прислать к нему на фронт А. А. Новикова, командующего ВВС, представителя Ставки Верховного командования, потому что они военные операции рассматривали под одним углом, только Жуков, как сухопутчик, а Александр Александрович — как авиатор. Впоследствии маршал Новиков и все, кто проходил по этому делу, были не просто реабилитированы, но и признаны жертвами политических репрессий.

Он все отрицал, они говорили: «Мы лучше знаем». Никаких протоколов не велось, то, что он говорил, не фиксировалось. А уже после допроса писались нужные Абакумову ответы, и это ежедневно докладывали Сталину. Я видела подлинники этих документов. Они написаны не Новиковым, а Абакумовым. А ведь муж и Жуков всю войну были рядом, и, когда планировалась какая-нибудь крупная стратегическая операция, Георгий Константинович просил Сталина прислать к нему на фронт А. А. Новикова, командующего ВВС, представителя Ставки Верховного командования, потому что они военные операции рассматривали под одним углом, только Жуков, как сухопутчик, а Александр Александрович — как авиатор. Впоследствии маршал Новиков и все, кто проходил по этому делу, были не просто реабилитированы, но и признаны жертвами политических репрессий.

Что касается фильма в целом, они делают, что хотят, забывая о том, что это — герои Великой Отечественной войны, что это полководцы, которые вместе с народом одержали Победу. Какими они их изображают? Я знала большинство из них лично, с Жуковым общалась в последние годы его жизни, хорошо знала его вторую жену Галину Александровну. Мы отдыхали в одно и то же время в санатории в Архангельском — гуляли вместе, беседовали на разные темы. В то время он написал мемуары, но его книгу не хотели публиковать — он рассказывал об этом. Жуков, например, вообще не пил спиртного — в фильме он все время прикладывается к бутылке, пьяный садится за руль! Они, конечно, столько накрутили, и, самое главное, про его любовницу Лидию Захарову, которой в этом сериале посвящено больше времени, чем жене Александре Диевне. Они все это выдумывают, а молодое поколение смотрит. Пять лет делать фильм, и сделать такую ерунду — это просто безобразие!

Мы отдыхали в одно и то же время в санатории в Архангельском — гуляли вместе, беседовали на разные темы. В то время он написал мемуары, но его книгу не хотели публиковать — он рассказывал об этом. Жуков, например, вообще не пил спиртного — в фильме он все время прикладывается к бутылке, пьяный садится за руль! Они, конечно, столько накрутили, и, самое главное, про его любовницу Лидию Захарову, которой в этом сериале посвящено больше времени, чем жене Александре Диевне. Они все это выдумывают, а молодое поколение смотрит. Пять лет делать фильм, и сделать такую ерунду — это просто безобразие!

Российская газета — Неделя — Федеральный выпуск: №22(5695)

Поделиться

ТВ и сериалыВторая мировая война

Ефремов Михаил Григорьевич — Wiki

Ефремов Михаил Григорьевич — советский военачальник, генерал-лейтенант (1940), Герой Российской Федерации (1996; посмертно).

Он родился в семье среднего достатка. В детстве он помогал отцу на мельнице, затем работал подмастерьем на мануфактуре Петра Рябова в Москве, был подмастерьем у мастера-гравера. Позже учился на Пречистенских рабочих курсах. Участник Первой мировой войны. 19 сентября15 мая был мобилизован на военную службу и зачислен рядовым в 55-й резервный стрелковый батальон. В ноябре сдал испытание вольнослушателем 2-го разряда в 5-й Московской гимназии, после чего учился в учебной команде 55-го стрелкового полка. В декабре 1915 года он окончил учебную команду и был направлен в Телавскую школу прапорщиков. По ее окончании в июне 1916 года был отправлен на фронт и зачислен в 1-й Ивангородский отдельный артиллерийский дивизион, прапорщик. В составе ее он принимал участие в боях на Западном фронте. 19 января17 декабря был ранен и эвакуирован в Москву. В Красной гвардии с октября 1917 года. В составе 1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в Москве.

Позже учился на Пречистенских рабочих курсах. Участник Первой мировой войны. 19 сентября15 мая был мобилизован на военную службу и зачислен рядовым в 55-й резервный стрелковый батальон. В ноябре сдал испытание вольнослушателем 2-го разряда в 5-й Московской гимназии, после чего учился в учебной команде 55-го стрелкового полка. В декабре 1915 года он окончил учебную команду и был направлен в Телавскую школу прапорщиков. По ее окончании в июне 1916 года был отправлен на фронт и зачислен в 1-й Ивангородский отдельный артиллерийский дивизион, прапорщик. В составе ее он принимал участие в боях на Западном фронте. 19 января17 декабря был ранен и эвакуирован в Москву. В Красной гвардии с октября 1917 года. В составе 1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в Москве.

В Красной Армии с февраля 1918 г., инструктор тяжелого артиллерийского дивизиона 1-й Московской советской стрелковой дивизии. После ее преобразования в Особую Московскую отдельную стрелковую бригаду командовал ротой, сводным батальоном и отрядом. В августе 1918 года вместе с бригадой выехал на Южный фронт, где участвовал в боях с войсками генерала А.И. Деникин. 19 марта19 декабря назначен начальником Управления охраны и обороны судоходства Астраханской области. В мае того же года поступил в командование 13-го отдельного Астраханского стрелкового полка, одновременно с сентября — начальник войск внешней охраны и железнодорожной обороны 11-й армии. Полк под его командованием участвовал в обороне Астрахани, а с января 1920 года в Северо-Кавказской операции и освобождении Кавказа. В апреле 1920 года Ефремов был назначен начальником боевого отделения железных дорог 11-й армии. Он автор первого в мире «глубокого прорыва» на рельсах. 27 , 19 апреля20 В ходе начавшейся Бакинской операции 4 бронепоезда с войсками под его командованием прорвали Петровск-Бакинскую железную дорогу в Центральный Азербайджан и в течение 23 часов захватили Баку, опережая противника в уничтожении запасов нефти. Во время 300-километрового броска к Баку его бойцы парализовали готовность 30-тысячной мусаватистской армии к сопротивлению.

В августе 1918 года вместе с бригадой выехал на Южный фронт, где участвовал в боях с войсками генерала А.И. Деникин. 19 марта19 декабря назначен начальником Управления охраны и обороны судоходства Астраханской области. В мае того же года поступил в командование 13-го отдельного Астраханского стрелкового полка, одновременно с сентября — начальник войск внешней охраны и железнодорожной обороны 11-й армии. Полк под его командованием участвовал в обороне Астрахани, а с января 1920 года в Северо-Кавказской операции и освобождении Кавказа. В апреле 1920 года Ефремов был назначен начальником боевого отделения железных дорог 11-й армии. Он автор первого в мире «глубокого прорыва» на рельсах. 27 , 19 апреля20 В ходе начавшейся Бакинской операции 4 бронепоезда с войсками под его командованием прорвали Петровск-Бакинскую железную дорогу в Центральный Азербайджан и в течение 23 часов захватили Баку, опережая противника в уничтожении запасов нефти. Во время 300-километрового броска к Баку его бойцы парализовали готовность 30-тысячной мусаватистской армии к сопротивлению. Затем, оставив 2 бронепоезда при прикрытии Баку, направился с двумя другими в район Гянджи, где участвовал в разгроме мусаватистских войск. За «блестящее выполнение боевого приказа о взятии Баку» Ефремов награжден золотой именной шашкой, а Постановлением Ревкома Азербайджанской ССР от 13.6.1920 и приказом Народного военного и морского комиссариата Азербайджанской ССР от 14.11.1920 — орденом Красного Знамени АЗССР за № 1. Через месяц за подавление контрреволюционного мятежа в Гяндже награжден орденом 2-й орден Красного Знамени АЗССР. В мае 1920 года Ефремов был назначен командиром отдельной сводной бригады начальником дивизии, а в июне того же года — начальником войск охраны и обороны железных дорог АзССР. С 19 сентября20 — командир и комиссар Особого отдельного корпуса, который дислоцировался в районе рек Грозный, Терек и Сунжа. В этой должности он участвовал в подавлении восстания в Чечне. С февраля 1921 года начальник и комиссар 33-й стрелковой дивизии.

Затем, оставив 2 бронепоезда при прикрытии Баку, направился с двумя другими в район Гянджи, где участвовал в разгроме мусаватистских войск. За «блестящее выполнение боевого приказа о взятии Баку» Ефремов награжден золотой именной шашкой, а Постановлением Ревкома Азербайджанской ССР от 13.6.1920 и приказом Народного военного и морского комиссариата Азербайджанской ССР от 14.11.1920 — орденом Красного Знамени АЗССР за № 1. Через месяц за подавление контрреволюционного мятежа в Гяндже награжден орденом 2-й орден Красного Знамени АЗССР. В мае 1920 года Ефремов был назначен командиром отдельной сводной бригады начальником дивизии, а в июне того же года — начальником войск охраны и обороны железных дорог АзССР. С 19 сентября20 — командир и комиссар Особого отдельного корпуса, который дислоцировался в районе рек Грозный, Терек и Сунжа. В этой должности он участвовал в подавлении восстания в Чечне. С февраля 1921 года начальник и комиссар 33-й стрелковой дивизии.

В июле 1921 года Ефремов был назначен начальником и военным комиссаром 2-х Московских командных курсов, с декабря одновременно командир и военный комиссар 1-й Московской отдельной бригады. С 19 декабря21 — командир Карельского боевого отделения южной куртины. В следующем году участвовал в подавлении Карельского восстания 1922 года. С мая 1922 г. — помощник командира, затем командир и комиссар 14-й стрелковой дивизии. В марте 1924 года назначен командиром и комиссаром 19-й Тамбовской стрелковой дивизии Московского военного округа. С декабря 1926 года находился на особом сборе в Военной академии Красной Армии им. М.В. Фрунзе, затем был военным советником в Китае (Кантоне). По возвращении в СССР 19 нояб.27 декабря назначен командиром и комиссаром 18-й Ярославской стрелковой дивизии Московского военного округа. В декабре 1929 г. М.Г. Ефремова отправили учиться в Ленинград в Военно-политическую академию Красной Армии на специальный факультет однострочников. Во время учебы одновременно был назначен командиром и комиссаром 3-го стрелкового корпуса. В декабре 1930 года он был зачислен курсантом в Военную академию Красной Армии имени М.В. Фрунзе, после окончания учебы 19 мая33. Назначен командиром и комиссаром 12-го стрелкового корпуса Приволжского военного округа.

С 19 декабря21 — командир Карельского боевого отделения южной куртины. В следующем году участвовал в подавлении Карельского восстания 1922 года. С мая 1922 г. — помощник командира, затем командир и комиссар 14-й стрелковой дивизии. В марте 1924 года назначен командиром и комиссаром 19-й Тамбовской стрелковой дивизии Московского военного округа. С декабря 1926 года находился на особом сборе в Военной академии Красной Армии им. М.В. Фрунзе, затем был военным советником в Китае (Кантоне). По возвращении в СССР 19 нояб.27 декабря назначен командиром и комиссаром 18-й Ярославской стрелковой дивизии Московского военного округа. В декабре 1929 г. М.Г. Ефремова отправили учиться в Ленинград в Военно-политическую академию Красной Армии на специальный факультет однострочников. Во время учебы одновременно был назначен командиром и комиссаром 3-го стрелкового корпуса. В декабре 1930 года он был зачислен курсантом в Военную академию Красной Армии имени М.В. Фрунзе, после окончания учебы 19 мая33. Назначен командиром и комиссаром 12-го стрелкового корпуса Приволжского военного округа. В 1935 году получил звание командующего. Затем М.Г. Ефремов командовал войсками ряда военных округов: с мая 1937 года — Приволжского, с ноября — Забайкальского, с июля 1938 года — Орловского, с июня 1940 года — Северо-Кавказского, с августа — Закавказского. В 1938 году его вызвали в Москву, где он был взят под домашний арест сотрудниками НКВД по подозрению в связях с «врагом народа» М.Н. Тухачевский. Однако после двухмесячных допросов его отпустили. 19 февраля39 Ефремову было присвоено воинское звание командира 2-го ранга, а 4 июня 1940 года — генерал-лейтенанта. В январе 1941 года назначен первым заместителем генерал-инспектора пехоты Красной Армии.

В 1935 году получил звание командующего. Затем М.Г. Ефремов командовал войсками ряда военных округов: с мая 1937 года — Приволжского, с ноября — Забайкальского, с июля 1938 года — Орловского, с июня 1940 года — Северо-Кавказского, с августа — Закавказского. В 1938 году его вызвали в Москву, где он был взят под домашний арест сотрудниками НКВД по подозрению в связях с «врагом народа» М.Н. Тухачевский. Однако после двухмесячных допросов его отпустили. 19 февраля39 Ефремову было присвоено воинское звание командира 2-го ранга, а 4 июня 1940 года — генерал-лейтенанта. В январе 1941 года назначен первым заместителем генерал-инспектора пехоты Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант М.Г. Ефремов был назначен командующим 21-й армией, которая в составе Западного фронта вела ожесточенные бои на могилевском направлении. В конце июля армейские соединения сковали к себе значительные силы немецких войск и задержали их продвижение к Днепру. 7 августа 1941-го генерал-лейтенант Ефремов был назначен командующим Центральным фронтом. До конца августа войска фронта под его руководством сдерживали наступление противника, не давая ему нанести удар во фланг и тыл Юго-Западного фронта. В сентябре Ефремов был назначен заместителем командующего Брянским фронтом, а с 1 по 17 октября 1941 года возглавлял 10-ю армию.

7 августа 1941-го генерал-лейтенант Ефремов был назначен командующим Центральным фронтом. До конца августа войска фронта под его руководством сдерживали наступление противника, не давая ему нанести удар во фланг и тыл Юго-Западного фронта. В сентябре Ефремов был назначен заместителем командующего Брянским фронтом, а с 1 по 17 октября 1941 года возглавлял 10-ю армию.

Генерал М.Г. Ефремов

В октябре 1941 года генерал-лейтенант Ефремов был назначен командующим 33-й армией. Под Наро-Фоминском шло пополнение армии, Михаил Григорьевич прибыл 23 октября 19 г.41. Здесь он сформировал боеспособное оперативное войсковое объединение из разрозненных частей, большинство из которых состояло из наспех подготовленных ополченцев. В конце ноября — начале декабря 1941 г. 33-я армия в условиях непосредственного соприкосновения с противником заняла оборону в полосе 32 км по реке Нара. Армии не хватало сил и средств. Севернее оборонялась 5-я армия генерал-лейтенанта артиллерии Л. А. Говорова (полоса 50 км), а южнее – 43-я армия генерал-майора К.Д. Голубева (полоса 32 км).

А. Говорова (полоса 50 км), а южнее – 43-я армия генерал-майора К.Д. Голубева (полоса 32 км).

1 декабря 1941 года командование немецкой группы армий «Центр» (фельдмаршал фон Бок) предприняло очередную попытку фронтального прорыва к Москве в районе Апрелевки (25 км юго-западнее Москвы). 20-му армейскому корпусу поставлена задача командованием 4-й полевой армии ударами из районов Звенигорода и Наро-Фоминска расчленить и уничтожить войска 5-й и 33-й армий в направлении Кубинки и Голицыно, а затем, действуя по Киевское и Минское шоссе, доходят до Москвы.

Утром 1 декабря после тяжелой артиллерийской и авиационной подготовки немцы перешли в наступление. В полосе 5-й армии в районе Звенигорода 78-я и 252-я стрелковые дивизии продвинулись всего на 1,5-4 км и перешли к обороне. Но северо-западнее Наро-Фоминска немецкие 292-я и 258-я стрелковые дивизии, используя более чем пятикратное превосходство в силах, прорвали оборону 222-й стрелковой дивизии 33-й армии в районе Таширово, деревни Новая и , введя в прорыв до 70 танков с мотопехотой, к 14 часам вышли на шоссе Наро-Фоминск — Кубинка. К 12.30 2 декабря главные силы противника — 478-й стрелковый полк с 15 танками — прошли Юшково и заняли Петровское и Бурцево.

К 12.30 2 декабря главные силы противника — 478-й стрелковый полк с 15 танками — прошли Юшково и заняли Петровское и Бурцево.

Чтобы разгромить прорвавшихся немцев, М.Г. Ефремов создал танковую группу (5-я танковая бригада, 136-й и 140-й отдельные танковые батальоны) с приданной 18-й стрелковой бригадой под командованием полковника М.П. Сафир. Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков отдал приказ М.Г. Ефремову: «…приказываю группе… в составе 18 СБР, двух лыжных батальонов, одного танкового батальона и дополнительно 15 танков, одного ПТ полка, усилив его артиллерией РС, нанести удар по противнику в направлении с. Юшково. Имеем дальнейшую задачу быстро выдвинуться в направлении Головного и восстановить положение. Удар утром 3.12. Руководство группой возлагается лично на Вас — Жукова».

В целях выполнения приказа командующего фронтом оперативная группа 33-й армии во главе с генерал-лейтенантом Ефремовым разработала план действий по уничтожению прорвавшегося противника. В эту группу входил начальник бронетанковых войск армии полковник М.П. Сафир и заместитель начальника штаба армии полковник С.И. Киносян. Непосредственное руководство боем 2 декабря генерал Ефремов доверил полковнику Сафиру, поставив перед ним задачу «полностью восстановить исходное положение». По воспоминаниям Сафира, в операции участвовало около 120 танков, стрелковая бригада, полк НКВД и два лыжных батальона.

В эту группу входил начальник бронетанковых войск армии полковник М.П. Сафир и заместитель начальника штаба армии полковник С.И. Киносян. Непосредственное руководство боем 2 декабря генерал Ефремов доверил полковнику Сафиру, поставив перед ним задачу «полностью восстановить исходное положение». По воспоминаниям Сафира, в операции участвовало около 120 танков, стрелковая бригада, полк НКВД и два лыжных батальона.

В течение 2 декабря 136-й отдельный танковый батальон и части 76-го стрелкового полка НКВД с переменным успехом выбили немцев из Петровского. 3 декабря при поддержке 18-й стрелковой бригады танкисты завершили разгром 478-го стрелкового полка противника, который, понеся большие потери, был вынужден отступить. «Удар наших частей 3 декабря в районе Юшково был настолько сильным и неожиданным для немцев, что они уже 4 декабря утром, отказываясь выйти на Можайское шоссе… поспешно отходили на исходные позиции…» . После успешных действий 3-4 декабря командующий 33-й армией М. Г. Ефремов решил закрепить успех. В результате дальнейших действий танковая группа 33-й армии, разгромив 3-5 декабря немецкую наступательную группировку, восстановила положение на реке Нара.

Г. Ефремов решил закрепить успех. В результате дальнейших действий танковая группа 33-й армии, разгромив 3-5 декабря немецкую наступательную группировку, восстановила положение на реке Нара.

В ходе начавшегося 6 декабря 1941 г. контрнаступления под Москвой 33-я армия к 26 декабря полностью освободила Наро-Фоминск, 4 января 1942 г. — Боровск, 19 января — Верею. К этому времени 33-я армия должна была быть пополняется личным составом, техникой и боеприпасами. Поэтому приказ, полученный 17 января 1942 года от командующего Западным наступлением на Вязьму, стал полной неожиданностью. В ходе Ржевско-Вяземской операции начатое 26 января во взаимодействии с 11-м кавалерийским корпусом Калининского фронта наступление войск Западного фронта (33-я армия, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 4-й воздушно-десантный корпус) на Вязьму было не успешный. Противник наносил сильные контрудары по коммуникациям 33-й, 39-йнаступавшие 2-я и 29-я армии, войска которых вынуждены были в начале февраля перейти к обороне.

В течение второй половины февраля и марта 1942 г. части 43-й армии безуспешно пытались прорваться в коридор к 33-й армии. 14 апреля навстречу прорвавшимся частям группы Белова наступала 50-я армия Западного фронта. Но уже 15 апреля, когда до окруженной армии Ефремова оставалось не более 2 км, немцы отбросили части 50-й армии, и наступление захлебнулось. Командующий фронтом Г.К. Жуков приказал Ефремову прорываться через районы партизан в общем направлении на Киров Калужской области. То есть его подразделения, обескровленные в боях, должны были пройти около 180 км по тылам противника.

Генерал Ефремов, считая, что путь на Киров слишком долог для его уставшей группы, связался по рации прямо в Ставку с просьбой разрешить ему прорыв кратчайшим путем — через реку Угру. И.В. Сталин немедленно позвонил Жукову и спросил, согласен ли он с предложением командующего. Жуков ответил категорическим отказом. Но Сталин сказал, что Ефремов опытный полководец и с ним надо согласиться. Сталин приказал организовать контрудар силами фронта. Такой удар был подготовлен и осуществлен 43-й армией, но никаких действий со стороны генерала М.Г. Группа Ефремова.

Сталин приказал организовать контрудар силами фронта. Такой удар был подготовлен и осуществлен 43-й армией, но никаких действий со стороны генерала М.Г. Группа Ефремова.

По воспоминаниям Г.К. Жукова немцы обнаружили части Ефремова при движении к реке Угре и разбили его. Однако, как отмечает В.М. Сафир отмечает, что «группа с самого начала действовала в окружении и никто не собирался ее «обнаруживать», так как огневое воздействие на нее со стороны немцев практически не прекращалось». Неблагоприятный исход этой операции был изначально предопределен тем, что «…командующий Западным фронтом… посылал одно указание за другим, но никакими дополнительными силами и средствами эти указания не были подкреплены…». Изнурительные бои, нехватка продовольствия и практически полное отсутствие боеприпасов истощили армию. Однако современные исследователи отмечают высокий дух в армии. За два с половиной месяца боев (со 2 февраля) личный состав армии уничтожил 8700 солдат и офицеров противника, 24 танка, 29пушки и другую военную технику. Безвозвратные потери армии за тот же период составили более 8 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч бойцов и командиров при выходе из окружения. Понимая катастрофичность ситуации, Штаб ВГК выслал за генералом Ефремовым самолет. Однако он отказался оставить своих измученных солдат и отправил самолетом боевые знамена своей армии и раненых.

Безвозвратные потери армии за тот же период составили более 8 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч бойцов и командиров при выходе из окружения. Понимая катастрофичность ситуации, Штаб ВГК выслал за генералом Ефремовым самолет. Однако он отказался оставить своих измученных солдат и отправил самолетом боевые знамена своей армии и раненых.

С вечера 13.04.1942, связь со штабом 33-й армии потеряна. Армия перестала существовать как единый организм, а ее отдельные части пробивались на восток разрозненными группами. Лишь 889 человек смогли прорваться к своим войскам небольшими группами.

19 апреля 1942 г. командир Ефремов был тяжело ранен в бою. Не желая попасть в плен, а когда ситуация стала критической, он позвал жену, служившую у него санинструктором, застрелил ее, а затем пустил себе пулю. Генерал-майор П.Н. Вместе с ним были убиты командир армейской артиллерии Офросимов и почти весь армейский штаб. Тело Ефремова впервые нашли немцы, которые, питая глубокое уважение к мужественному генералу, похоронили его с воинскими почестями в деревне Слободка 19 апреля. , 1942 г.

, 1942 г.

Сразу после освобождения района в марте 1943 г. в село Слободка, где был похоронен генерал, прибыл сын командира капитан Ефремов. Могилу вскрыли, и капитан опознал отца. Под ружейными залпами он снова был предан весенней земле. А потом селяне рассказали о том, как хоронили полководца.

«…Когда тело Ефремова привезли из леса, высокопоставленный представитель немецкого командования, приехавший в деревню в сопровождении многочисленной охраны, хотел удостовериться в гибели русского генерала. Глубокая могила была вырыта у деревенской церкви.С одной стороны были построены немецкие солдаты,с другой советские военнопленные.Немецкий генерал сказал что солдаты фюрера должны воевать за великую Германию так же как русский генерал воевал за Россию. Немцы отдали ему воинские почести».

Памятник генералу М.Г. Ефремов.

В 1943 году останки генерал-лейтенанта Ефремова были торжественно перезахоронены в г. Вязьме на Екатерининском кладбище. В 1946 г. установлен памятник работы скульптора Е.В. Вучетича был возведен на одной из площадей Вязьмы, названной в честь генерала.

Вязьме на Екатерининском кладбище. В 1946 г. установлен памятник работы скульптора Е.В. Вучетича был возведен на одной из площадей Вязьмы, названной в честь генерала.

Во время службы генерал-лейтенант М.Г. Ефремов награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, 2 орденами Красного Знамени Азербайджанской ССР, медалью «ХХ лет Красной Армии», почетным революционным оружием. Азербайджанской ССР, дважды огнестрельное наградное оружие, а также золотую именную саблю. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 19 г.№ 96 «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

aims-74-bolt — Google Поиск

AlleBilderShoppingMapsVideosNewsBücher

suchoptionen

Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.

Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.

AIMS 74 Bolt Вопросы: r/ak47 — Reddit

www.reddit.com › комментарии › aims_74_bolt_questi…

01.09.2022 · Ударник AIMS74 идентичен и имеет такой же максимальный выступ за переднюю часть затвора, но его корпус заметно короче, чем у ударника ak74.

Болт-носитель AIMS 74 и затвор: r/ak47 — Reddit

Вопросы о Aims74… пожалуйста, будьте любезны, я новичок в reddit: r/ak47

Мой SAR 3 думает, что это AIMS-74: r /ak47 — Reddit

Вернуться к списку www.reddit.com

Изображение

Alle anzeigen

Alle anzeigen

Румынский затвор AIM-74, 5.45×39, *NOS* — Apex Gun Parts

www.apexgunparts.com › …

Редкий экземпляр! Это оригинальный румынский армейский болт AIM-74. Эти болты были нового производства и никогда не устанавливались на винтовку, они …

[Обзор] Болт AKS 74 mit BRSS (Vollstahl AK im Test) — YouTube

www. youtube.com › смотреть

youtube.com › смотреть

05.09. 2019· [Обзор] Bolt AKS 74 mit BRSS (Vollstahl AK im Test) — 6 мм Airsoft/Softair (немецкий … akbs74u) — Titano Store. , Бакелитгрифф + …

Цели 74 Болт

TTMXBGP.EWESAN.PL

AIMS 74 BOLT X 39- HCR AK74- (NEJNOVěJOSHí AK 74U. X 39- HCR74- (Nejnovějšjš JoShí Ak 74U. M. 44u. M : 44産の馬毛 竿の素材: 上質の …

AK Lightning Bolt™ для AK-74 .. $389.00 за 1 шт.. В AK Lightning Bolt&trade поколения 1 убрана правая рукоятка для зарядки и добавлена левая — …

Затворная рама Aims 74 — The AK Forum

www.theakforum.net › … › Общее обсуждение

19.01.2022 · У меня есть подветренный оружейный AK74, собранный на румынском комплекте запчастей для прицелов. Я не большой поклонник восходящей зарядки. Можно ли поменять затворную раму …

Затворная рама AIMS-74 — Страница 1 — AR15.COM

www.ar15.com › forums

Опубликовано: 24.08.2006 13:18:04 СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ.