3.2. Нечаевщина . Крестоносцы социализма

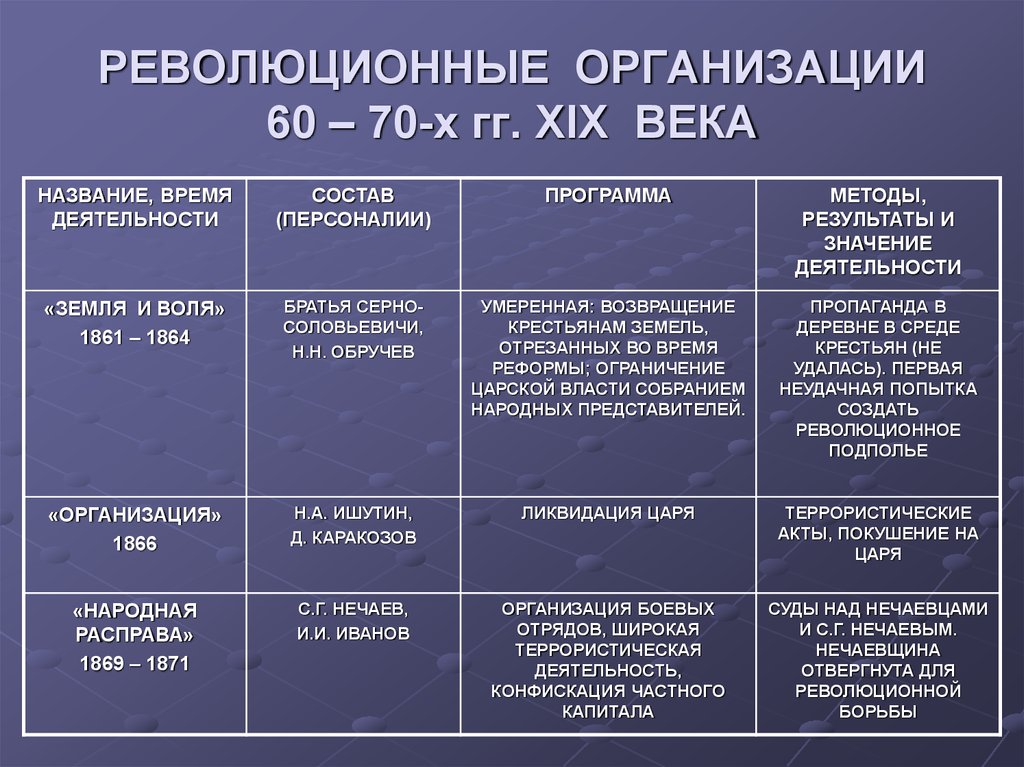

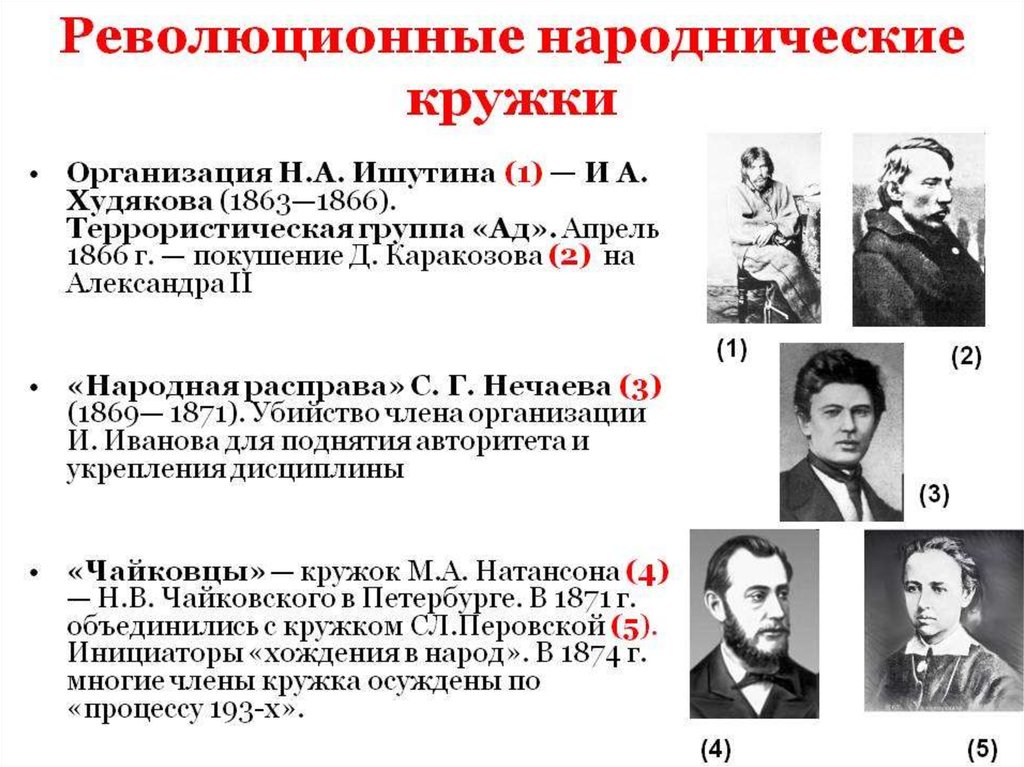

С 1866 по 1868 гг. освободительное движение в России переживало глубокий спад, но не было подавлено. «Оно только въелось глубже и дальше пустило корни», – писал о нем Герцен[383]. Передовая общественность и в то время («глухое, томительное и безжизненное», как воспринимали его П.Л. Лавров и А.Е. Пресняков[384]) находила возможность «вполоткрыто» пропагандировать демократические идеи, сделав своими рупорами лучшие отечественные журналы – «Дело», выходившее с конца 1866 г. во главе с бывшим редактором только что закрытого «Русского слова» Г.Е. Благосветловым, и, в особенности, «Отечественные записки», которые с конца 1867 г. возглавили Н.А. Некрасов и М.Е. Салтыков-Щедрин[385]. Больше того, уже в 1867 – 1868 гг. создавались в России нелегальные организации революционеров.

Так, с 1867 г. в Петербурге параллельно действовали два кружка революционной молодежи: радикальная «Сморгонская академия» во главе с будущим вождем русского бланкизма П.

В 1868 г. Н.А. Некрасов восклицал:

Душно! Без счастья и воли

Ночь бесконечно длинна.

Буря бы грянула, что ли?

Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,

В поле, в лесу засвищи,

Чашу народного горя

Всю расплещи!…[387]

Призыв поэта оказался как нельзя более кстати. Именно с осени 1868 г. начался в России новый революционный подъем, который и занял собой все следующее десятилетие.

Именно с осени 1868 г. начался в России новый революционный подъем, который и занял собой все следующее десятилетие.

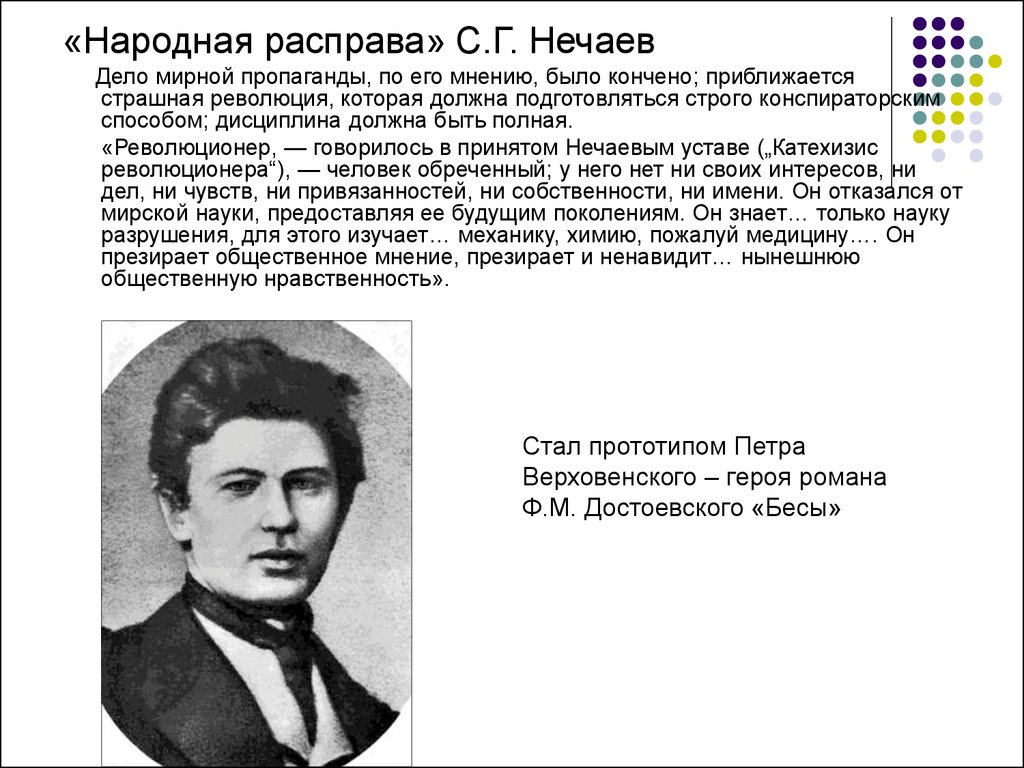

Началом его стали студенческие волнения 1868 – 1869 учебного года. Они были порождены общим разгулом жандармских репрессий и спровоцированы обнародованием «Правил» 1867 г. по надзору за студентами. Во всех вузах Петербурга, а затем и Москвы забурлила волна самовольных сходок и митингов, на которых студенты открыто предъявляли властям свои требования: отменить жандармскую опеку над вузами, снять запрет со студенческих касс, кухмистерских, сходок. Это движение и попытался возглавить Сергей Геннадиевич Нечаев – одна из самых трагических и одиозных фигур в русском освободительном движении, экстремист, которого официальная церковь вскоре признала едва ли не самым отпетым безбожником в России и который, тем не менее, по иронии судьбы, был тогда учителем Закона Божьего в Сергиевском приходском училище Петербурга.

Этот малорослый, нервный, одержимый брюнет с резкими манерами и «с горящими глазами, взгляд которых мог выносить далеко не каждый»[388], сразу заявил о своих претензиях на роль революционного вождя. Простолюдин (его родители выкупились на волю из крепостных), рано осиротевший, испытавший всю безысходность доли бедняка, Нечаев сам был радикально настроен против существующего режима и чуток к таким же настроениям студенчества. Он и решил создать из студентов, настроенных ультрареволюционно, организацию под названием «Народная расправа» (или иначе, поскольку это название показалось ему мягким, «Общество топора»).

Простолюдин (его родители выкупились на волю из крепостных), рано осиротевший, испытавший всю безысходность доли бедняка, Нечаев сам был радикально настроен против существующего режима и чуток к таким же настроениям студенчества. Он и решил создать из студентов, настроенных ультрареволюционно, организацию под названием «Народная расправа» (или иначе, поскольку это название показалось ему мягким, «Общество топора»).

Тактические основы нечаевщины изложены в «Программе революционных действий», которую Нечаев составил с возможной (по предположению Б.П. Козьмина) помощью П.Н. Ткачева. Она представляла собой образчик программы назначенного восстания, «ноты, по которым должна быть разыграна революция»[389]. Считая вслед за Бакуниным, что русское крестьянство инстинктивно подготовлено к революции, Нечаев был убежден, что к 19 февраля 1870 г.[390] вспыхнут бунты, которые – при условии заблаговременного создания организации, способной объединить и возглавить их, – перерастут в победоносное общероссийское восстание. Отсюда Нечаев планировал до мая 1869 г. «создать возможно большее количество революционных типов» из студенчества обеих столиц и университетских городов, в мае перенести центр вербовки революционеров в губернские и уездные города, а с октября 1869 г. развернуть общими силами столичных и провинциальных неофитов пропаганду «в самой массе народа», чтобы к весне 1870 г. было все готово для массового восстания[391].

Отсюда Нечаев планировал до мая 1869 г. «создать возможно большее количество революционных типов» из студенчества обеих столиц и университетских городов, в мае перенести центр вербовки революционеров в губернские и уездные города, а с октября 1869 г. развернуть общими силами столичных и провинциальных неофитов пропаганду «в самой массе народа», чтобы к весне 1870 г. было все готово для массового восстания[391].

Зимой 1868 – 1869 гг. Нечаев приступил к осуществлению своей программы среди петербургского студенчества, но не имел успеха. Студенты в большинстве своем (среди них будущие «чайковцы» С.Л. Чудновский, Л.Б. Гольденберг и др.) за Нечаевым не пошли, склоняясь к тактике постепенного накопления сил. Тогда Нечаев в январе 1869 г. уехал в Москву и там попытался увлечь за собой местное студенчество, но встретил энергичное противодействие со стороны кружка еще одного будущего «чайковца» Ф.В. Волховского. Московские студенты почти все солидаризировались с Волховским и тоже отказали Нечаеву в поддержке.

Нечаев, обдумав причины своих неудач, рассудил, что недостает ему одного – революционного авторитета. Поэтому он задумал искусственно составить себе имя героя и мученика и придать своему имени легендарный ореол. Роль вождя он взял на себя легко, труднее было создать ореол, но Нечаев и с этим справился. Для начала он распустил слух о самом себе, будто ему удалось то, что никому из русских революционеров никогда не удавалось, – ни до, ни после Нечаева, а именно побег из Петропавловской крепости (прямо с допроса через уборную в генеральской шинели). Затем, в марте 1869 г., Нечаев с далеко идущими планами уехал за границу. В Женеве он явился к М.А. Бакунину, выдал себя за эмиссара мифического революционного комитета, якобы опирающегося на большие, почти готовые к восстанию силы, и убедив Бакунина в том, что эмиссару для пользы дела необходимы полномочия агента Интернационала, получил от него искомый мандат с соответствующим порядковым номером (2771) и печатью[392]. После этого Нечаев вернулся в Россию уже не только с претензиями вождя, но и с легендарным ореолом вокруг своей личности.

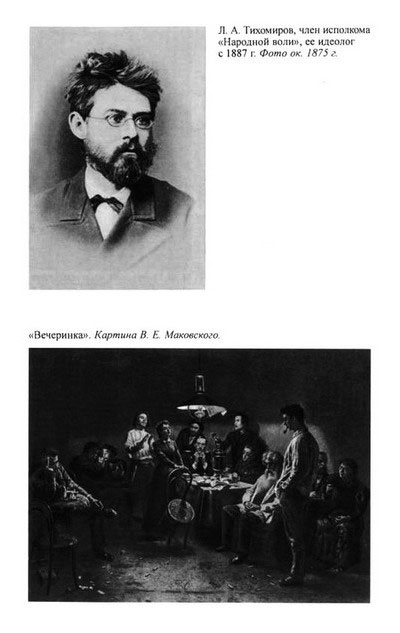

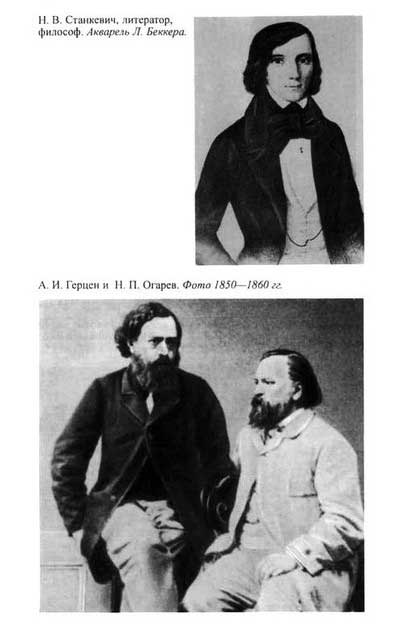

Мало того, за границей Нечаев изыскал и значительные средства для «Народной расправы» – изыскал по-нечаевски напористо и нечистоплотно. Дело в том, что еще в 1857 г. саратовский помещик П.А. Бахметев (ученик Н.Г. Чернышевского по саратовской гимназии, прототип Рахметова в романе «Что делать?»)[393] оставил у А.И. Герцена и Н.П. Огарева под их общую расписку 20 тыс. франков для революционной пропаганды. Герцен хранил этот «бахметевский фонд» с тех пор на крайний случай. Нечаев же, прослышав о фонде, решил, что его организация и есть этот «крайний случай». Он приехал к Герцену и затребовал «бахметевский фонд». Герцен сначала поддался было натиску Нечаева. Очевидец их встречи Н.И. Жуковский так рассказывал об этом Л.А. Тихомирову: «Нечаев рассудил, что на барина лучше всего подействовать демократической грубостью. Он явился в армяке, говорил по-мужицки, а больше всего сразил Герцена сморканием в его изящно убранных комнатах. Как приложит палец к ноздре, да шваркнет прямо на ковер, потом придавит другую ноздрю – да опять, на другую сторону… Так и ошалел Александр Иванович: народная сила идет в революцию, нельзя не поддержать!»[394].

Правда, Герцен вовремя спохватился, разглядел в Нечаеве авантюриста и денег не дал. Тогда Нечаев стал действовать с другого конца: он обольстил Огарева[395], выпросил у него одну, огаревскую половину фонда (10 тыс. франков) и заставил его просить у Герцена другую половину. Герцен все не давал, но в январе 1870 г. он умер, а его наследники не устояли перед Нечаевым и отдали ему оставшиеся 10 тыс. франков.

Наконец, уже располагая деньгами из «бахметевского фонда» и опираясь на поддержку Бакунина и Огарева, Нечаев сумел наладить в Женеве издание собственного архиреволюционного журнала «Народная расправа», а главное составил основополагающий документ нечаевщины, пресловутый «Катехизис революционера»[396]. «Катехизис» провозглашал задачей русских революционеров «наискорейшее и наивернейшее разрушение поганого строя» царской России (в № 1 «Народной расправы» было сказано еще энергичнее: «повсюдное всеразрушение») и даже физическое уничтожение значительной части современного «поганого общества».

В составе революционной организации, по «Катехизису», предпочтительно должны были сплачиваться злобные отщепенцы, чуть ли не человеконенавистники («он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире <…> Все и вся должны быть ему равно ненавистны»), а наиболее желанен был «лихой разбойничий мир, этот истинный и единственный революционер в России». Народ рассматривался здесь, по выражению М.Н. Покровского, «как своего рода сырое тесто, из которого заговорщики лепят все, что им нужно»[398]. Впрочем, сам Нечаев называл народ «мясом для заговоров»[399].

Народ рассматривался здесь, по выражению М.Н. Покровского, «как своего рода сырое тесто, из которого заговорщики лепят все, что им нужно»[398]. Впрочем, сам Нечаев называл народ «мясом для заговоров»[399].

Давно замечено, что нечаевский «Катехизис» «особенно охотно утилизировался черносотенной публицистикой, когда ей нужно было сделать из революционера страшилище. Недаром и опубликовал его в России впервые „Правительственный вестник“»[401]. Сегодня он тоже утилизируется псевдодемократами, которые выдают его за визитную карточку всех вообще русских революционеров. «„Катехизис“ Нечаева, – пишет, например, Ф.М. Лурье, – важнейший, откровенный документ нечаевщины и последовавших за ней этапов российского освободительного движения»[402]. Между тем, общеизвестно, что «Катехизис» даже к т.н. «нечаевцам», т.е. к людям, которых Нечаев жульнически вовлек в свою организацию, не имеет никакого отношения. Он характеризует только самого Нечаева, ибо Нечаев никому из нечаевцев его не читал[403]. Не читался же «Катехизис» потому (как это объяснил тогда же, на процессе нечаевцев В.Д. Спасович), что «если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление»[404].

Недаром и опубликовал его в России впервые „Правительственный вестник“»[401]. Сегодня он тоже утилизируется псевдодемократами, которые выдают его за визитную карточку всех вообще русских революционеров. «„Катехизис“ Нечаева, – пишет, например, Ф.М. Лурье, – важнейший, откровенный документ нечаевщины и последовавших за ней этапов российского освободительного движения»[402]. Между тем, общеизвестно, что «Катехизис» даже к т.н. «нечаевцам», т.е. к людям, которых Нечаев жульнически вовлек в свою организацию, не имеет никакого отношения. Он характеризует только самого Нечаева, ибо Нечаев никому из нечаевцев его не читал[403]. Не читался же «Катехизис» потому (как это объяснил тогда же, на процессе нечаевцев В.Д. Спасович), что «если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление»[404].

Итак, подкрепив свои вождистские претензии ореолом от Бакунина и деньгами от Герцена и Огарева, Нечаев к концу августа 1869 г. вернулся в Россию, чтобы сформировать уже разрекламированную им как реальность «Народную расправу». Главной базой своей вербовочной деятельности он выбрал Москву, но с той же целью наезжал неоднократно в Петербург, причем в Москве расхвалил зрелость и мощь петербургского филиала «Народной расправы», а в Петербурге – московского. Прилагал он к этому неимоверные усилия, пуская в ход ложь, шантаж, мистификацию, все ухищрения из своего «Катехизиса». Так, он собирал подписи желающих участвовать в политической демонстрации, а потом использовал подписной лист «чтобы держать опрометчивых молодых людей в кулаке, запугать их и заставить делать, что ему захочется»[405]. Структура рождавшейся в муках «Народной расправы» строилась на слепом, марионеточном послушании всех ее членов мифическому «Комитету», доверенным лицом которого на словах и единоличным олицетворением на деле был Нечаев. Чтобы поддержать реноме «Комитета» и свое собственное, Нечаев блефовал: то являлся к «нечаевцам» в офицерском мундире, «прямо со сходки» якобы завербованных офицеров, то приводил кого-нибудь из знакомых как «ревизора от Комитета».

Главной базой своей вербовочной деятельности он выбрал Москву, но с той же целью наезжал неоднократно в Петербург, причем в Москве расхвалил зрелость и мощь петербургского филиала «Народной расправы», а в Петербурге – московского. Прилагал он к этому неимоверные усилия, пуская в ход ложь, шантаж, мистификацию, все ухищрения из своего «Катехизиса». Так, он собирал подписи желающих участвовать в политической демонстрации, а потом использовал подписной лист «чтобы держать опрометчивых молодых людей в кулаке, запугать их и заставить делать, что ему захочется»[405]. Структура рождавшейся в муках «Народной расправы» строилась на слепом, марионеточном послушании всех ее членов мифическому «Комитету», доверенным лицом которого на словах и единоличным олицетворением на деле был Нечаев. Чтобы поддержать реноме «Комитета» и свое собственное, Нечаев блефовал: то являлся к «нечаевцам» в офицерском мундире, «прямо со сходки» якобы завербованных офицеров, то приводил кого-нибудь из знакомых как «ревизора от Комитета». Он имел несколько псевдонимов, а настоящей его фамилии никто из «нечаевцев», кроме П.Г. Успенского, не знал[406].

Он имел несколько псевдонимов, а настоящей его фамилии никто из «нечаевцев», кроме П.Г. Успенского, не знал[406].

Бесчинства реакции к тому времени ожесточили радикальную часть молодежи так, что она готова была, по словам С.М. Кравчинского, «броситься к первой бреши и даже щели, откуда блеснет луч света»[407]. Отдельные ее представители добровольно поддержали Нечаева. Колеблющихся Нечаев увлекал своей титанической энергией, потрясавшей, а то и буквально гипнотизировавшей юные головы. «Он из нас просто веревки вил!» – вспоминал А.К. Кузнецов о себе и подобных ему. Тем не менее, удалось Нечаеву завербовать в Москве лишь около 40 человек, а в Петербурге – до 20-ти[408]. Подавляющее большинство студенчества обеих столиц выступило против Нечаева. Возглавляли тогда антинечаевскую оппозицию М.А. Натансон, В.М. Александров, А.И. Сердюков, Н.В. Чайковский – все, будущие «чайковцы».

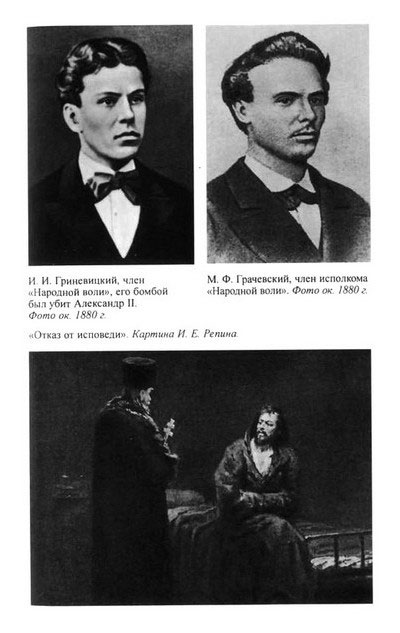

Таким образом вождь оказывался без армии. Когда же он убил первого рядового (студента Иванова Ивана Ивановича), отказавшегося повиноваться ему[409], то этим только повредил себе и своему делу. Убийство было раскрыто, а нечаевская организация, так и не успевшая оформиться, к весне 1870 г. разгромлена.

Убийство было раскрыто, а нечаевская организация, так и не успевшая оформиться, к весне 1870 г. разгромлена.

Сам Нечаев ускользнул от ареста и 15 декабря 1869 г. бежал за границу. Там он некоторое время пытался не без успеха мистифицировать Бакунина и Огарева, даже возобновил с их помощью издание герценовского «Колокола» (с 2 апреля по 9 мая 1870 г. вышли 6 номеров, рассчитанных на то, чтобы революционизировать либеральную оппозицию в России). Но когда за границей узнали об убийстве Иванова и других отметинах нечаевщины[410], вся русская революционная эмиграция отвернулась от Нечаева. «Прозрели», наконец, и Бакунин с Огаревым. «Ничего не скажешь, – написал Бакунин Огареву 2 августа 1870 г. – мы были глупцами, и если бы был жив Герцен, как он посмеялся бы над нами, и он был бы прав нас ругать!»[411].

После этого Нечаев, всеми отвергнутый, больше двух лет скитался по Европе, пока не был выслежен агентами III отделения и арестован (14 августа 1872 г.) швейцарской полицией. Швейцария выдала его России как уголовного преступника. Российский суд 8 января 1873 г. определил ему за убийство Иванова 20 лет каторги, но Александр II повелел заточить его навсегда в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, т.е. в главную политическую тюрьму империи. То был первый в России (и не последний при Александре II) случай, когда монаршая прерогатива использовалась не для смягчения[412], а для отягчения наказания, вынесенного судом. Нечаев и в равелине не опустил рук: собственной кровью писал на стене заявления-протесты; шефу жандармов А.Л. Потапову, который пригрозил было ему телесным наказанием, дал пощечину; кончил же тем, что распропагандировал крепостную стражу. Лишь в последний момент, благодаря предательству нечаевского соузника Л.Ф. Мирского, власти помешали Нечаеву в самом деле осуществить то, что так и не удалось никому, – побег из Алексеевского равелина. В ноябре 1882 г. Нечаев был там загублен.

Швейцария выдала его России как уголовного преступника. Российский суд 8 января 1873 г. определил ему за убийство Иванова 20 лет каторги, но Александр II повелел заточить его навсегда в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, т.е. в главную политическую тюрьму империи. То был первый в России (и не последний при Александре II) случай, когда монаршая прерогатива использовалась не для смягчения[412], а для отягчения наказания, вынесенного судом. Нечаев и в равелине не опустил рук: собственной кровью писал на стене заявления-протесты; шефу жандармов А.Л. Потапову, который пригрозил было ему телесным наказанием, дал пощечину; кончил же тем, что распропагандировал крепостную стражу. Лишь в последний момент, благодаря предательству нечаевского соузника Л.Ф. Мирского, власти помешали Нечаеву в самом деле осуществить то, что так и не удалось никому, – побег из Алексеевского равелина. В ноябре 1882 г. Нечаев был там загублен.

Феномен нечаевщины исследован капитально, но толкуется по-разному. Еще Н.К. Михайловский и В.Я. Богучарский доказывали, что нечаевщина – это «во всех отношениях монстр», исторический парадокс, не связанный ни с прошлым русского революционного движения, ни с его будущим[413]. Такой взгляд разделяли и некоторые советские историки: Ю.Ф. Карякин и Е.Г. Плимак, полагавшие, будто «нечаевщина и русское освободительное движение – явления не только глубоко различного, но и прямо противоположного (? – Н.Т.) порядка», и якобы «на народническое движение 70 – 80-х годов в России нечаевщина не оказала никакого влияния»[414], отчасти Б.С. Итенберг, Ш.М. Левин[415]. Другие исследователи (Б.П. Козьмин, Р.В. Филиппов) склонны были считать, что «нечаевское дело органически связано с революционным движением 60-х годов и теснейшим образом примыкает к революционному движению следующего десятилетия»[416].

Еще Н.К. Михайловский и В.Я. Богучарский доказывали, что нечаевщина – это «во всех отношениях монстр», исторический парадокс, не связанный ни с прошлым русского революционного движения, ни с его будущим[413]. Такой взгляд разделяли и некоторые советские историки: Ю.Ф. Карякин и Е.Г. Плимак, полагавшие, будто «нечаевщина и русское освободительное движение – явления не только глубоко различного, но и прямо противоположного (? – Н.Т.) порядка», и якобы «на народническое движение 70 – 80-х годов в России нечаевщина не оказала никакого влияния»[414], отчасти Б.С. Итенберг, Ш.М. Левин[415]. Другие исследователи (Б.П. Козьмин, Р.В. Филиппов) склонны были считать, что «нечаевское дело органически связано с революционным движением 60-х годов и теснейшим образом примыкает к революционному движению следующего десятилетия»[416].

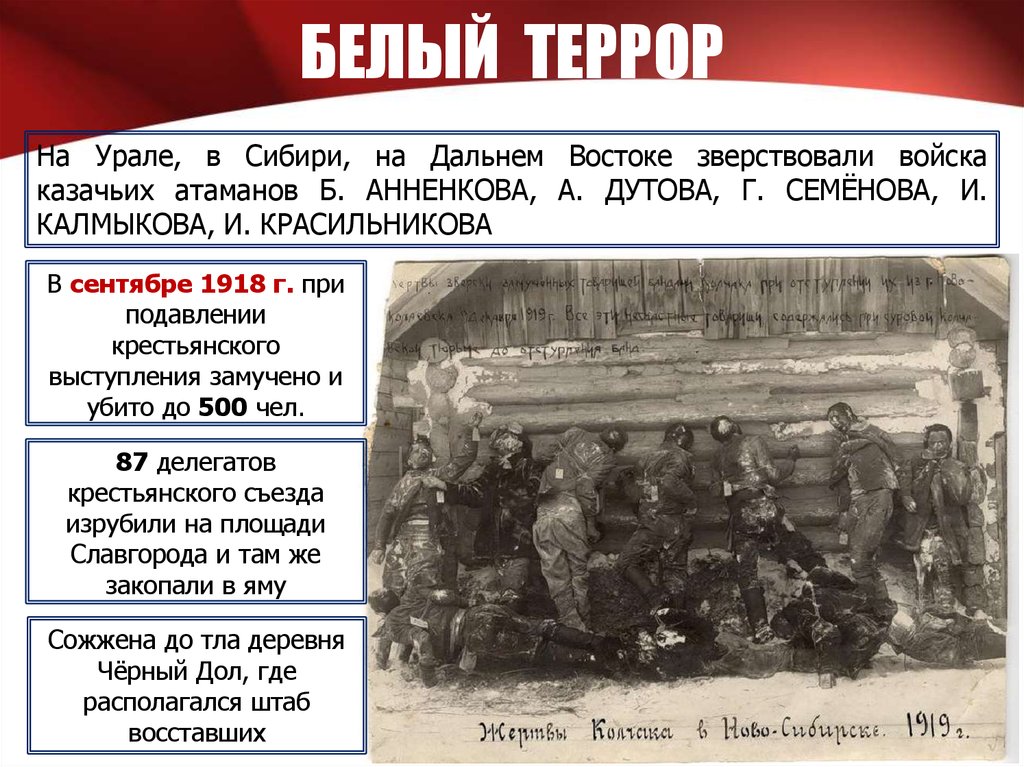

Думается, вторая точка зрения ближе к истине. Еще в начале 60-х годов ишутинцы склонялись к принципу «цель оправдывает средства», замышляли террор и против «внешних врагов», и против собственных отступников. Это еще была «скорее платоническая нечаевщина»[417], но царизм своими репрессиями спровоцировал ее поворот от слов к делу. Молодые радикалы, вынужденные искать адекватные средства защиты от неистовств реакции 1866 – 1868 гг., ожесточились до крайности. В обстановке повсеместных гонений, о которых Щедрин писал: «Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытым – вот лучший удел, которого мог желать человек»[418], в такой обстановке призыв Нечаева к «повсюдному всеразрушению» увлек активные, но политически незрелые натуры (а именно они преобладали в студенческом движении 1868 – 1869 гг.). Иначе говоря, нечаевщина была крайностью революционного движения, обусловленной крайностями реакции. Г.А. Лопатин так и писал об этом П.Л. Лаврову в июле 1870 г.: «Крайности порождают противоположную крайность»[419].

Это еще была «скорее платоническая нечаевщина»[417], но царизм своими репрессиями спровоцировал ее поворот от слов к делу. Молодые радикалы, вынужденные искать адекватные средства защиты от неистовств реакции 1866 – 1868 гг., ожесточились до крайности. В обстановке повсеместных гонений, о которых Щедрин писал: «Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытым – вот лучший удел, которого мог желать человек»[418], в такой обстановке призыв Нечаева к «повсюдному всеразрушению» увлек активные, но политически незрелые натуры (а именно они преобладали в студенческом движении 1868 – 1869 гг.). Иначе говоря, нечаевщина была крайностью революционного движения, обусловленной крайностями реакции. Г.А. Лопатин так и писал об этом П.Л. Лаврову в июле 1870 г.: «Крайности порождают противоположную крайность»[419].

Правда, здоровое начало быстро взяло верх в народническом движении над нечаевскими извращениями. Как только народники увидели авантюризм и безнравственность нечаевщины, они почти единодушно отвергли ее. Об этом свидетельствуют буквально все первоисточники[420]. Попытки современных публицистов доказать («с голоса» царских жандармов и западных советологов, вроде Ф. Помпера и М. Правдина), что «бесовщина» «сатаны» Нечаева есть «главнейшее свойство и атрибут» всех народнических организаций[421], вопиюще противоречат подлинным фактам и документам. Но это не значит, что на движение 70-х годов нечаевщина не оказала никакого влияния. С одной стороны, самый факт боевого, бескомпромиссного выступления Нечаева и «нечаевцев» против царизма[422] подтолкнул и ускорил нарастание нового революционного подъема. С другой стороны, на горьком примере нечаевщины народники убедились в том, сколь пагубны для дела революции личный произвол и пренебрежение к моральным нормам, и, отвергнув нечавщину, больше прежнего стали заботиться о нравственной чистоте революционного движения.

Об этом свидетельствуют буквально все первоисточники[420]. Попытки современных публицистов доказать («с голоса» царских жандармов и западных советологов, вроде Ф. Помпера и М. Правдина), что «бесовщина» «сатаны» Нечаева есть «главнейшее свойство и атрибут» всех народнических организаций[421], вопиюще противоречат подлинным фактам и документам. Но это не значит, что на движение 70-х годов нечаевщина не оказала никакого влияния. С одной стороны, самый факт боевого, бескомпромиссного выступления Нечаева и «нечаевцев» против царизма[422] подтолкнул и ускорил нарастание нового революционного подъема. С другой стороны, на горьком примере нечаевщины народники убедились в том, сколь пагубны для дела революции личный произвол и пренебрежение к моральным нормам, и, отвергнув нечавщину, больше прежнего стали заботиться о нравственной чистоте революционного движения.

Нечаев и нечаевщина

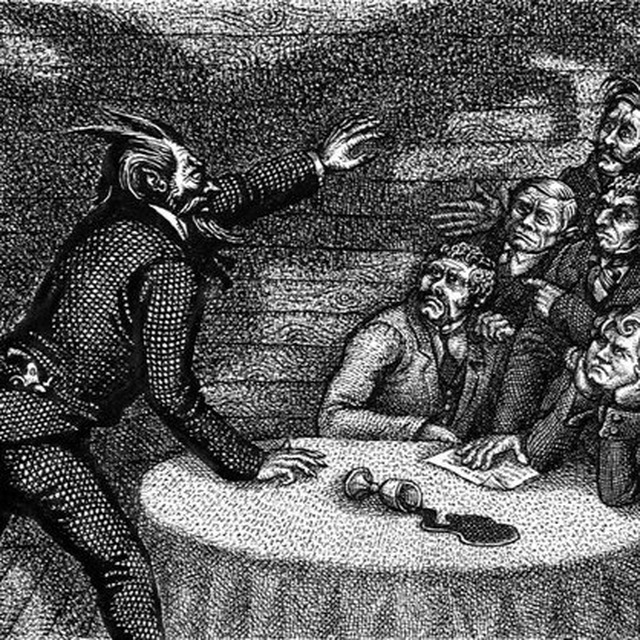

21 ноября 1869 года в московском Петровском парке убили студента Иванова. Убивали впятером: двое заманили жертву в безлюдное место, затолкали в грот, остальные набросились — один держал за руки, другой душил, третий выстрелил в голову. Тело убитого студента бросили в пруд. Через четыре дня жертву обнаружила полиция. Раскрывала уголовное дело также полиция.

Убивали впятером: двое заманили жертву в безлюдное место, затолкали в грот, остальные набросились — один держал за руки, другой душил, третий выстрелил в голову. Тело убитого студента бросили в пруд. Через четыре дня жертву обнаружила полиция. Раскрывала уголовное дело также полиция.

Убийство студента Иванова, ничем не примечательное, гнусное по замыслу и жестокое по исполнению, стало, однако, одним из самых заметных событий XIX века, а тень от него перекинулась на следующий век. Для русской истории убийство студента стало роковым. Дело не в том, что Достоевский взял этот сюжет для романа «Бесы» и тем самым обессмертил убийц и жертву, а в том, что убийство в Петровском парке дало начало движению, получившему название «нечаевщина», по имени Сергея Нечаева, прострелившего голову Иванова. И вот движение под именем убийцы переполняет всю страну. Возникла роковая мета истории — родился террор в России.

На процессе 1871 года выяснилось, что студента Иванова убивали ни за что, просто потому, что он в какой-то малости не подчинился Нечаеву и тот объявил его предателем. Нечаев нуждался в крови. Кровью родоначальник отечественного террора связывал единомышленников. Принцип круговой поруки в дальнейшем использовали все террористы.

Нечаев нуждался в крови. Кровью родоначальник отечественного террора связывал единомышленников. Принцип круговой поруки в дальнейшем использовали все террористы.

Сам Нечаев на процессе не присутствовал, он успел бежать за границу, но полиция нашла всех его товарищей, и они были преданы суду Санкт-Петербургской судебной палаты. Судили их не только за убийство, но и за образование революционного общества. К делу привлечено было 87 человек, в том числе В.И. Ковалевский (впоследствии товарищ министра финансов). Участники убийства Иванова были приговорены к каторжным работам на разные сроки, другие обвиняемые — к более мягким наказаниям, некоторые (в том числе Ковалевский) оправданы.

Но кто же он, этот Нечаев, заваривший такую мерзкую историю?

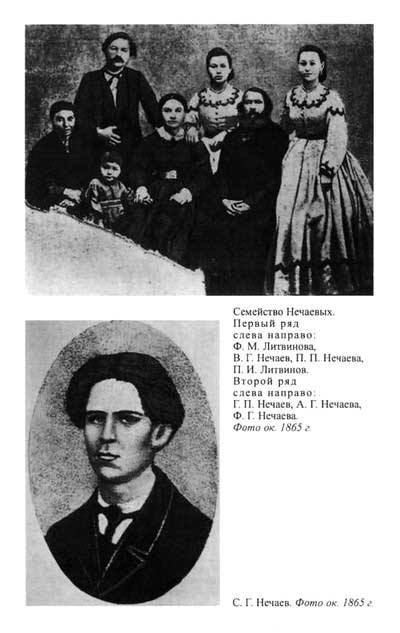

Сергей Геннадиевич Нечаев родился (20 сентября) 2 октября 1847 года в городе Иваново, умер (21 ноября) 3 декабря 1882 года в Алексеевском равелине Санкт-Петербурга. Русский нигилист и революционер XIX века. Один из первых представителей русского революционного терроризма, лидер «народной расправы». Автор радикального «Катехизиса революционера».

Автор радикального «Катехизиса революционера».

Отец Сергея Нечаева — внебрачный сын помещика Петра Епишева, по рождению крепостной, был усыновлён маляром Павловым и получил при этом фамилию Нечаев («нечаянный», «неожиданный»).

Сергей Нечаев родился в семье бедных родителей — его отец был официантом и художником, мать умерла, когда ему было восемь лет. Отец женился во второй раз, и в их семье появились ещё два сына. Они жили в трёхкомнатном доме с двумя сёстрами, бабушками и дедушками. В юности Сергей был осведомлён о социальном первенстве. В 10 лет он уже изучил ремесло своего отца — обслуживание банкетов. Отец устроил было его на завод в качестве «мальчика на побегушках», но Сергей отказался от работы слуги. Как ни бедновато жили, но семья платила учителям, обучавшим мальчика латыни, немецкому, французскому, истории, математике и риторике.

В 1865 году в возрасте 18 лет Нечаев переехал в Москву, где работал на историка Михаила Погодина. Год спустя он переехал в Санкт-Петербург, прошёл экзамен на учителя и начал преподавать в церковно-приходской школе, вольнослушателем посещал Санкт-Петербургский университет, знакомился с антиправительственной литературой декабристов, петрашевцев и Михаила Бакунина.

На фото — Антон Шагин в роли Петра Верховенского. Прототипом главного антигероя Достоевского в романе «Бесы» послужил Сергей Нечаев.

(Окончание следует.)

Подготовил Эдуард ПОПОВ

К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ, Номер 44 (9596) от 21 ноября 2017г.

Социальный протест, насилие и террор в Европе девятнадцатого и двадцатого веков

Редакторы:

- Вольфганг Й. Моммзен (профессор истории, директор) 0 ,

- Герхард Хиршфельд (научный сотрудник) 1

- Вольфганг Й. Моммзен

Университет Дюссельдорфа, Германия

Немецкий исторический институт, Лондон, Великобритания

Посмотреть публикации редактора

Вы также можете искать этот редактор в пабмед Google Scholar

- Герхард Хиршфельд

Немецкий исторический институт, Лондон, Великобритания

Посмотреть публикации редактора

Вы также можете искать этот редактор в пабмед Google Scholar

2879 доступов

92 Цитаты

51 Альтметрика

Разделы

- Содержание

- Ключевые слова

- Редакторы и филиалы

- Библиографическая информация

‘)

var head = document. getElementsByTagName(«head»)[0]

var script = document.createElement(«сценарий»)

script.type = «текст/javascript»

script.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-abe5f44a67.js»

script.id = «ecommerce-scripts-» + метка времени

head.appendChild (скрипт)

var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode

var сейчас = новая дата().getTime()

вар начало = 1650956400000

вар конец = 1652338800000

var isMeasuringTime = сейчас > начать && сейчас -1

;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) {

var toggle = option.querySelector(priceNS + «.buying-option-price»)

var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки»)

var priceInfo = option.

getElementsByTagName(«head»)[0]

var script = document.createElement(«сценарий»)

script.type = «текст/javascript»

script.src = «https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-abe5f44a67.js»

script.id = «ecommerce-scripts-» + метка времени

head.appendChild (скрипт)

var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode

var сейчас = новая дата().getTime()

вар начало = 1650956400000

вар конец = 1652338800000

var isMeasuringTime = сейчас > начать && сейчас -1

;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) {

var toggle = option.querySelector(priceNS + «.buying-option-price»)

var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки»)

var priceInfo = option. querySelector(priceNS + «.price-info»)

если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) {

toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь»)

form.hidden = «скрытый»

priceInfo.hidden = «скрытый»

} еще {

переключить.щелчок()

}

})

}

начальное состояниеОткрыть()

если (window.buyboxInitialized) вернуть

window.buyboxInitialized = истина

initKeyControls()

если (window.fetch && isMeasuringTime) {

var свернутый = buybox.querySelector(«.buying-option.expanded») === ноль

var metricsAppendix = «»

metricsAppendix += «&discount=» + (buybox.querySelector(«.

querySelector(priceNS + «.price-info»)

если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) {

toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь»)

form.hidden = «скрытый»

priceInfo.hidden = «скрытый»

} еще {

переключить.щелчок()

}

})

}

начальное состояниеОткрыть()

если (window.buyboxInitialized) вернуть

window.buyboxInitialized = истина

initKeyControls()

если (window.fetch && isMeasuringTime) {

var свернутый = buybox.querySelector(«.buying-option.expanded») === ноль

var metricsAppendix = «»

metricsAppendix += «&discount=» + (buybox.querySelector(«. Цена-кампания-покупки-варианта»).className.indexOf(«со скидкой») !== -1).toString()

metricsAppendix += «&metricsGroup=» + кампанияPricesMetricsGroup

metricsAppendix += «&collapsed=» +collapsed.toString()

window.fetch(«https://test-buckets.springer.com/log?v3&time=» + сейчас + приложение metrics)

.затем (функция (разрешение) {

вернуть рез.текст()

})

.поймать (функция () {

})

}

})()

Цена-кампания-покупки-варианта»).className.indexOf(«со скидкой») !== -1).toString()

metricsAppendix += «&metricsGroup=» + кампанияPricesMetricsGroup

metricsAppendix += «&collapsed=» +collapsed.toString()

window.fetch(«https://test-buckets.springer.com/log?v3&time=» + сейчас + приложение metrics)

.затем (функция (разрешение) {

вернуть рез.текст()

})

.поймать (функция () {

})

}

})()

Клиенты тети Варвары — Танасе, Стелиан: 9781841022215

Ресеа дел редактора:

Стелиан Книга Тэнасе исследует политику тоталитарного государства. Он является историческим авторитетом в области коммунистического периода в Румынии. «Клиенты тети Варвары» оживляют документы, обнаруженные в архивах докоммунистической тайной полиции Сигуранты (по прозвищу «Тетя Варвара»). Эта обширная работа раскрывает режим, основанный на секретности. Время повествования меняется без предупреждения, что придает написанию сюрреалистический кинематографический оттенок. Танасе переносит нас с первых дней нелегального членства в коммунистическом подполье, в конце Первой мировой войны, к возможному приходу к власти и борьбе за господство. «Клиенты тети Варвары» проиллюстрированы произведениями современного румынского художника Кристиана Тарба, а также оригинальными фотографиями Сигурана и фотопортретами членов подполья, включая Георге Георгиу-Деж, Ану Паукер и Николае Чаушеску. Один из основных тезисов Клиентов тети Варвары состоит в том, что организационная структура подполья представляет собой замкнутое, жестко иерархическое тайное общество, состоящее из ячеек, от членов которых требовалось слепое повиновение и бездумное подчинение произволу абсолютного вождя, а в инакомыслие или отступничество, караемое смертью, распространилось на все румынское общество, как только коммунисты захватили власть.

Эта обширная работа раскрывает режим, основанный на секретности. Время повествования меняется без предупреждения, что придает написанию сюрреалистический кинематографический оттенок. Танасе переносит нас с первых дней нелегального членства в коммунистическом подполье, в конце Первой мировой войны, к возможному приходу к власти и борьбе за господство. «Клиенты тети Варвары» проиллюстрированы произведениями современного румынского художника Кристиана Тарба, а также оригинальными фотографиями Сигурана и фотопортретами членов подполья, включая Георге Георгиу-Деж, Ану Паукер и Николае Чаушеску. Один из основных тезисов Клиентов тети Варвары состоит в том, что организационная структура подполья представляет собой замкнутое, жестко иерархическое тайное общество, состоящее из ячеек, от членов которых требовалось слепое повиновение и бездумное подчинение произволу абсолютного вождя, а в инакомыслие или отступничество, караемое смертью, распространилось на все румынское общество, как только коммунисты захватили власть. Румыния превращается в огромный тюремный лагерь, который Тэнасе называет тюремным обществом. Заключенные этой тюрьмы размещены в казарменных условиях (коммуналки и некачественно построенные сборные железобетонные блоки). Они подвергаются строгому нормированию (очереди за едой, нехватка, централизованное экономическое планирование как средство массовых репрессий через насильственную бедность; граждане слишком изнурены трудоемкими усилиями по добыче достаточного количества еды, чтобы оказывать какое-либо сопротивление режиму). ).4 Ограждение лагеря для военнопленных из колючей проволоки проходит по всей длине государственных границ (поездки за границу запрещены для всех, кроме привилегированного меньшинства, а те, кто пытается бежать, немедленно расстреливаются). Лагерная охрана применяет каторжные работы (огромная строительная площадка Дунайско-Черноморского канала стала братской могилой для межвоенной элиты и тех крестьян, которые выступали против коллективизации) и утомления (например, в Румынии студентов и даже школьников заставляли во время отпуска выполнять неоплачиваемый сельскохозяйственный труд и работать на фабриках (так называемый патриотический труд).

Румыния превращается в огромный тюремный лагерь, который Тэнасе называет тюремным обществом. Заключенные этой тюрьмы размещены в казарменных условиях (коммуналки и некачественно построенные сборные железобетонные блоки). Они подвергаются строгому нормированию (очереди за едой, нехватка, централизованное экономическое планирование как средство массовых репрессий через насильственную бедность; граждане слишком изнурены трудоемкими усилиями по добыче достаточного количества еды, чтобы оказывать какое-либо сопротивление режиму). ).4 Ограждение лагеря для военнопленных из колючей проволоки проходит по всей длине государственных границ (поездки за границу запрещены для всех, кроме привилегированного меньшинства, а те, кто пытается бежать, немедленно расстреливаются). Лагерная охрана применяет каторжные работы (огромная строительная площадка Дунайско-Черноморского канала стала братской могилой для межвоенной элиты и тех крестьян, которые выступали против коллективизации) и утомления (например, в Румынии студентов и даже школьников заставляли во время отпуска выполнять неоплачиваемый сельскохозяйственный труд и работать на фабриках (так называемый патриотический труд). Как и в любой тюрьме, личная жизнь упразднена: вездесущее наблюдение; тюремные надзиратели шпионят за заключенными и поощряют их шпионить друг за другом. Это видение общества как огромной тюрьмы, тюремного общества известно также как казармный коммунизм или нечаевщина. Сергей Геннадьевич Нечаев (1847-1882) был русским революционером, вдохновившим на образ аморального фанатика Петра Степановича Верховенского в «Бесах» Достоевского (1871-72) (переводится как «Бесы», «Бесы», «Бесы»). Катехизис Революционера Нечаева (Катехизис революционера) (1869 г.), источником знаменитого революционного лозунга «цель оправдывает средства», впоследствии стало именно таковым: символом веры, разделяемым всеми, кто ведет подпольную борьбу за разрушение общества. Как показывают тайные истории каждого из индивидуальных клиентов тети Варвары, революционеры румынского подполья ничем не отличались от группы Нечаева «Народная расправа» или ленинских большевиков или бесчисленных подпольных организаций, контролируемых Коминтерном, в том, что все они следовал этому кредо буквально.

Как и в любой тюрьме, личная жизнь упразднена: вездесущее наблюдение; тюремные надзиратели шпионят за заключенными и поощряют их шпионить друг за другом. Это видение общества как огромной тюрьмы, тюремного общества известно также как казармный коммунизм или нечаевщина. Сергей Геннадьевич Нечаев (1847-1882) был русским революционером, вдохновившим на образ аморального фанатика Петра Степановича Верховенского в «Бесах» Достоевского (1871-72) (переводится как «Бесы», «Бесы», «Бесы»). Катехизис Революционера Нечаева (Катехизис революционера) (1869 г.), источником знаменитого революционного лозунга «цель оправдывает средства», впоследствии стало именно таковым: символом веры, разделяемым всеми, кто ведет подпольную борьбу за разрушение общества. Как показывают тайные истории каждого из индивидуальных клиентов тети Варвары, революционеры румынского подполья ничем не отличались от группы Нечаева «Народная расправа» или ленинских большевиков или бесчисленных подпольных организаций, контролируемых Коминтерном, в том, что все они следовал этому кредо буквально.

Биография автора:

Стелиан Тэнасе (родился 17 февраля 1952 г.) имеет долгую и устоявшуюся литературную, журналистскую и радиовещательную карьеру. Авторитетный румынский интеллектуал, уважаемый историк и создатель документальных фильмов, стремящийся к раскрытию секретных материалов прежних тоталитарных режимов. Он хорошо известен на румынском телевидении и был избран на парламентские посты в своем родном городе Бухаресте. В 1990 году он стал соучредителем журнала 22, названного так в честь дня свержения коммунистического режима в Румынии 22 декабря, 1989. Что касается его произведений, то художественные и научно-популярные произведения Тэнасе в настоящее время широко публикуются и переводятся. Из его романов те, которые были запрещены цензурой в 1980-х годах, теперь доступны для международного читателя. За его первым романом, опубликованным при режиме Чаушеску в 1982 году, «Роскошь меланхолии», последовал «Светотехника». «Дома разговор идет шепотом» — сборник его дневников коммунистической эпохи в печатном виде.