Жизнь и творчество Н. В. Гоголя – в раритетах Президентской библиотеки

1 апреля 2017 года исполняется 208 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. В фонде Президентской библиотеки представлены раритетные материалы конца XIX – начала XX века, которые рассказывают о жизни писателя, истории создания знаменитых произведений, анализируют его творчество; кроме того, здесь можно ознакомиться и с редкими изобразительными материалами. Так, альбом 1909 года «Портреты Н. В. Гоголя» включает многочисленные изображения литератора, которые, по словам авторов собрания, «действительно могут служить материалом для знакомства с личностью Гоголя».

Н. В. Гоголь родился в 1809 году в семье небогатого помещика в Полтавской губернии. «Отец его, Василий Афанасьевич, был человек очень неглупый, необыкновенно остроумный, много видавший и испытавший на своём веку, неистощимый балагур и рассказчик. В Васильевку беспрестанно собирались близкие и дальние соседи, гостеприимный хозяин радушно угощал их произведениями малороссийской кухни и потешал рассказами, приправленными солью чисто малороссийского юмора.

А. Н Анненская подробно описывает и лицейский период жизни Николая Васильевича, показывает нам его глазами одноклассников: «Настоящих друзей у Гоголя никогда не было. С самого детства в нём не замечалось простодушной откровенности и сообщительности, всегда был он как-то странно скрытен, всегда в душе его оставались уголки, куда не смел заглядывать ничей глаз. Часто даже о самых обыкновенных вещах он говорил не спроста, облекая их какою-то таинственностью или скрывая свою настоящую мысль под маской шутки, балагурства. Со свойственной детям проницательностью лицеисты скоро подметили эту черту в характере Гоголя, и долго носил он у них прозвание “таинственный Карло”».

Именно во время учёбы в лицее Гоголь сделал первые шаги на писательском поприще и даже был избран редактором журнала «Звезда», который лицеисты решили издавать сами. К этой должности будущий классик относился со всей ответственностью. «Мальчикам хотелось придать своему изданию вид печатных книг, и Гоголь просиживал целые ночи, разрисовывая заглавные листы», – рассказывает А. Н. Анненкова. Что же касается его ранних литературных шагов, она пишет: «К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не уцелело, и о самой “Звезде”, издававшейся не долго, сохранилось у бывших лицеистов очень смутное воспоминание. Одно только помнят они, что все статьи их журнала были написаны самым напыщенным слогом и преисполнены риторики; только такой род писания считали они делом серьёзным, настоящей литературой».

Первой крупной работой Гоголя стала повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки», пропитанная любовью к родному краю и народным чертам украинского характера; повествование в ней наполнено фольклорными сюжетами. Увлечённость украинскими традициями раскрыла в нём талант этнографа и историка, чему и посвящена книга 1910 года «Гоголь-этнограф», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. В ней автор, Борис Соколов, цитирует самого Н. В. Гоголя: «Ах, если бы это было в самом деле так: тогда всю жизнь свою я посвятил бы любезной своей родине, описывая её природу, юмор её жителей с обычаями, поверьями, изустными преданиями и легендами. Согласитесь: источник обильный, неисчерпаемый, рудник богатый и ещё непочатый».

Увлечённость украинскими традициями раскрыла в нём талант этнографа и историка, чему и посвящена книга 1910 года «Гоголь-этнограф», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. В ней автор, Борис Соколов, цитирует самого Н. В. Гоголя: «Ах, если бы это было в самом деле так: тогда всю жизнь свою я посвятил бы любезной своей родине, описывая её природу, юмор её жителей с обычаями, поверьями, изустными преданиями и легендами. Согласитесь: источник обильный, неисчерпаемый, рудник богатый и ещё непочатый».

Со временем стилистика произведений Гоголя сильно изменилась: «Художник-бытописатель превратился в моралиста-проповедника», – отмечает Н. А. Котляревский в издании «Н. В. Гоголь», с которым можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской библиотеки. Автор продолжает: «Это превращение подготовлялось издавна, чуть ли не с первых шагов Гоголя на литературном поприще: никакого резкого перелома, никакого кризиса его творчество не испытывало, но общий его характер незаметно и постепенно изменился.

Создать образ духовно прекрасного человека в прямом, положительном образе Гоголь намеревался в продолжении произведения «Мёртвые души» и для этого даже специально совершил путешествие в Святую Землю. Он хотел «вымолить себе нравственное просветление на создание II тома своего заветного труда», узнаем из речи А. И. Воскресенского, произнесённой в память о писателе в 1902 году.

Однако Гоголь не дал читателям возможности узнать, удалось ли ему нарисовать идеал прекрасного человека. В той же речи рассказывается о судьбе полностью законченного произведения: «на него напало страшное уныние, его охватил страх, что долг, возложенный на него Создателем, выполнен, но не так, как предначертал Творец, одаривший его талантом, что писание его вместо пользы, вместо приготовления людей к жизни вечной, окажет на них дурное влияние. Долго со слезами молился он, потом, в три часа ночи, разбудил мальчика своего слугу, велел ему открыть трубу в камине, отобрал из портфеля бумаги, связал их в трубку и положил в печь… Углы тетрадей обгорели, и огонь стал потухать. Гоголь велел развязать тесёмку и сам ворочал бумаги, крестясь и молясь, пока они не превратились в пепел… Потом он вернулся в спальню, лег на постель и продолжал горько рыдать».

Долго со слезами молился он, потом, в три часа ночи, разбудил мальчика своего слугу, велел ему открыть трубу в камине, отобрал из портфеля бумаги, связал их в трубку и положил в печь… Углы тетрадей обгорели, и огонь стал потухать. Гоголь велел развязать тесёмку и сам ворочал бумаги, крестясь и молясь, пока они не превратились в пепел… Потом он вернулся в спальню, лег на постель и продолжал горько рыдать».

Литературный дар Николая Васильевича Гоголя был признан только после смерти писателя, когда он был единодушно занесён в список гениев человечества, а его «Ревизор» и «Женитьба» – в разряд классических комедий. Литераторы и критики высоко оценили и произведение «Мёртвые души», в нём они увидели историческую ценность. «И проживи Гоголь лишний десяток лет, доведи до конца грандиозное здание “Мёртвых душ” – кто знает, мы имели бы, быть может, под рукой, своего рода художественную картограмму типических разновидностей русского человека, полную квалификацию по родам и видам коренных исторически сложившихся национальных свойств наших?!» – говорится в книге И. Л. Щеглова «Подвижник слова: новые материалы о Н. В. Гоголе» (1909), также представленной на портале Президентской библиотеки.

Л. Щеглова «Подвижник слова: новые материалы о Н. В. Гоголе» (1909), также представленной на портале Президентской библиотеки.

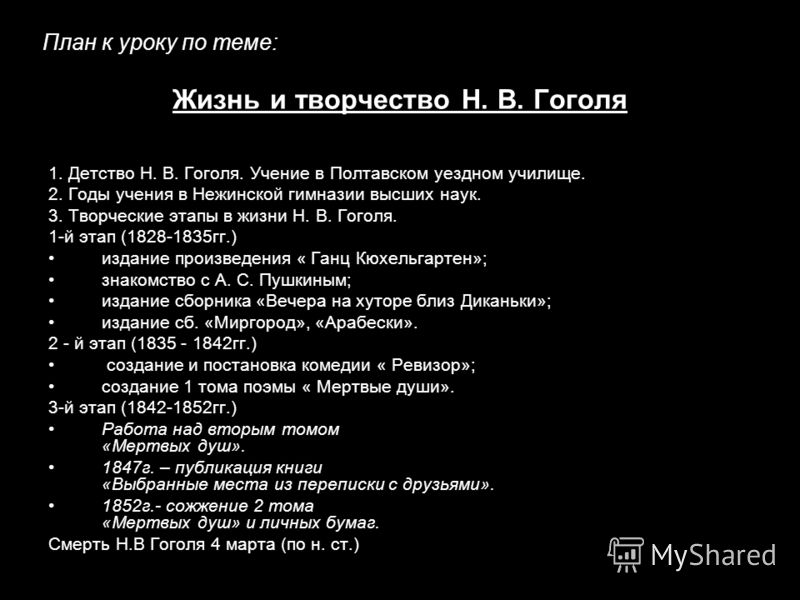

Творчество Гоголя, жизнь и творческий путь писателя

Творчество Гоголя, которое можно разделить на несколько периодов, имеет ряд своих особенностей: соединение фантастического и реального пластов, использование сатирических приемов. Все произведения, которые так или иначе знакомы русскому народу, оказали большое влияние на всю русскую литературу.

Периодизация творчества

Гоголевское творчество можно разделить на несколько периодов. Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя тесно связаны друг с другом.

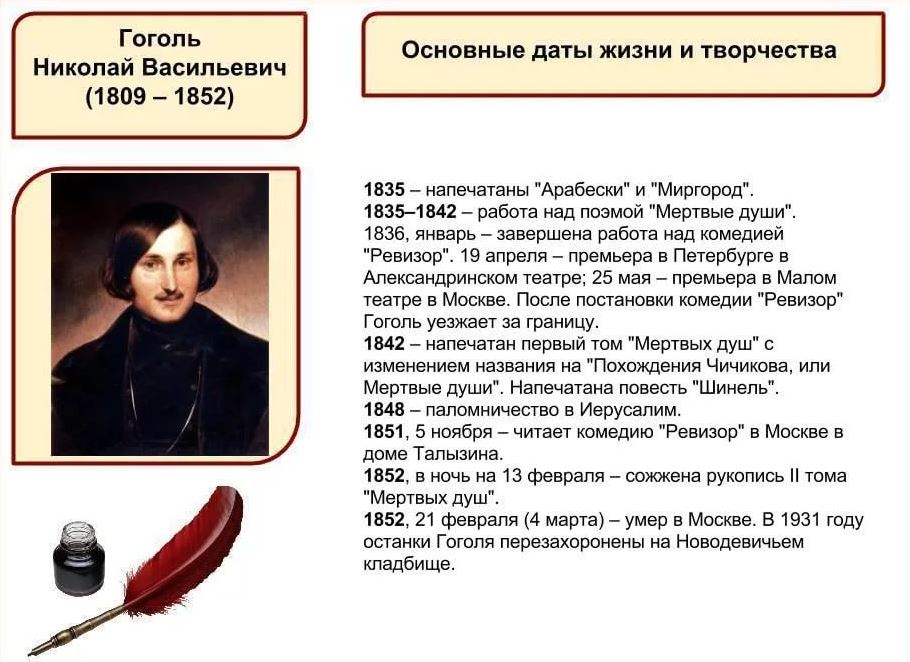

Первый этап, который длился с 1829 по 1835 годы, связан с юмористическими жанрами и приемами. Этот период принято называть «петербургским». Петербург невесело встретил Н. В. Гоголя, уже тогда ему пришлось столкнуться с жизненными невзгодами и проблемами. Это позволило увидеть писателю реальность со всеми ее отрицательными чертами.

Второй период, длящийся с 1836 по 1842 годы, отличался своей реалистичностью, причем Н. В. Гоголь для отображения реальной действительности использовал сатирические приемы. Этот этап связан с написанием и публикацией комедии «Ревизор» и поэмы «Мертвые души». Здесь Н. В. Гоголь поднимает проблемы, связанные с человеческими пороками: стремление к богатству и чинам, коррупция, пошлость, чинопочинание, низость и тупость. Смех над этими качествами стал орудием борьбы с человеческими пороками.

Третий этап, продлившийся с 1842 по 1852 годы, связан с внутренним миром писателя, его желанием размышлять на философские, религиозные и нравственные темы. Находясь за пределами Родины в полнейшем одиночестве, Н.

Помимо работы над вторым томом «Мертвых душ», в котором писатель хотел показать положительные черты отрицательных персонажей, Н. В. Гоголь работает и над публицистическим произведением: «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге отобразился весь духовный кризис Н. В. Гоголя. Болезнь, а также творческая слабость давали о себе знать: писатель сжег второй том «Мертвых душ», а через некоторое время Н. В. Гоголь скончался.

Особенности творчества

Несмотря на разнообразие жанров, в центре произведений Н. В. Гоголя всегда стоял человек. Описание человеческой жизни происходило с помощью обращения к фольклорным традициям. Народные сказания, предания, легенды являлись основами сюжетов произведений Н. В. Гоголя.

Часто в произведениях Н. В. Гоголя реальный мир воедино соединяется с фантастическим миром. Мистические персонажи сочетаются с реальными личностями. Это указание на двоемирие говорит о романтическом направлении, характерном для раннего творчества писателя.

Н. В. Гоголю с мастерством удавалось описывать реальную действительность, для которой свойственны коррупция и чинопочитание, разделение людей на бедных и богатых. Проблемы, поднятые писателем, до сего дня остаются актуальными, что и является причиной бессмертности произведений Н. В. Гоголя.

Знаменитые произведения

Творческий путь Гоголя недолог. Однако за сравнительно небольшой промежуток времени писателю удалось оставить большой след в русской литературе.

Поэма «Мертвые души», повесть «Шинель», сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», повесть «Тарас Бульба», комедия «Ревизор», повести «Нос», «Заколдованное место» и «Портрет» – известные каждому русскому человеку произведения Н. В. Гоголя.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Творчество Гоголя», рассмотрит этапы творчества Н. В. Гоголя, особенности его творчества, а также перечислит известные гоголевские произведения.

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя в редкостях Президентской библиотеки

1 апреля 2017 года исполняется 208 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя. В фонде Президентской библиотеки представлены редкие материалы конца XIX – начала XX веков, рассказывающие о жизни писателя, истории создания известных произведений, анализирующие его наследие; кроме того, здесь много редких изобразительных материалов. Итак, альбом 1909 «Портреты Н. В. Гоголя» включает многочисленные образы писателя, которые, по мнению авторов сборника, «действительно могут служить материалом для знакомства с личностью Гоголя».

В фонде Президентской библиотеки представлены редкие материалы конца XIX – начала XX веков, рассказывающие о жизни писателя, истории создания известных произведений, анализирующие его наследие; кроме того, здесь много редких изобразительных материалов. Итак, альбом 1909 «Портреты Н. В. Гоголя» включает многочисленные образы писателя, которые, по мнению авторов сборника, «действительно могут служить материалом для знакомства с личностью Гоголя».

Н. В. Гоголь родился в 1809 году в семье бедного помещика Полтавской губернии. «Отец его, Василий Афанасьевич, был человек очень умный, необыкновенно остроумный, много повидавший и испытавший на своем веку, неутомимый шутник и рассказчик. В Васильевке непрестанно собирались близкие и дальние соседи, радушный хозяин радушно угощал их шедеврами малороссийской кухни и подшучивал над сдобренными солью чисто малороссийскими юмористическими рассказами. Здесь, среди этих соседей, Николай Васильевич нашел прообразы своих Афанасиев Ивановичей, Иванов Никифоровичей, Шпанков, Голопузов и многих других», – так описывает первые годы жизни будущего писателя А. Н. Анненская в опубликованной в ней книге. Санкт-Петербург в 189 г.1 книга «Н. В. Гоголя», электронная копия которой имеется в фонде Президентской библиотеки.

Н. Анненская в опубликованной в ней книге. Санкт-Петербург в 189 г.1 книга «Н. В. Гоголя», электронная копия которой имеется в фонде Президентской библиотеки.

А. Н. Анненская подробно рассказывает о лицейском периоде жизни Николая Васильевича, показывая его глазами одноклассников: «У Гоголя никогда не было настоящих друзей. Он с самого детства не отличался простодушной откровенностью и общительностью, всегда был как-то странно замкнут, в душе всегда оставались какие-то уголки, куда не смели заглянуть чьи-либо глаза. Он часто говорит небрежно даже о самых обычных вещах, облекая их тайной или скрывая свою истинную мысль под личиной шутки, шутки. Эту черту в характере Гоголя со свойственной детской чуткостью вскоре заметили его одноклассники-лицеисты, и он долгое время носил прозвище «Таинственный Карло».

Именно во время учёбы в лицее Гоголь сделал первые шаги на писательском поприще и даже был избран редактором журнала «Звезда», самостоятельным издателем которого решили стать студенты. К назначению на этот пост будущий классик отнесся со всей ответственностью. «Мальчишки хотели придать своему изданию форму печатных книг, а Гоголь целыми ночами рисовал титульные листы, — рассказывает А. Н. Анненкова. О его ранних литературных шагах она пишет: «К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не сохранилось, а о самой «Звезде», выходившей недолго, осталось лишь смутное воспоминание бывших лицеистов. Они только помнят, что все статьи их журнала были написаны в самом пафосном стиле и полны риторики; именно такое сочинение они считали делом серьезной, настоящей литературы».

К назначению на этот пост будущий классик отнесся со всей ответственностью. «Мальчишки хотели придать своему изданию форму печатных книг, а Гоголь целыми ночами рисовал титульные листы, — рассказывает А. Н. Анненкова. О его ранних литературных шагах она пишет: «К сожалению, ни одно из этих полудетских произведений Гоголя не сохранилось, а о самой «Звезде», выходившей недолго, осталось лишь смутное воспоминание бывших лицеистов. Они только помнят, что все статьи их журнала были написаны в самом пафосном стиле и полны риторики; именно такое сочинение они считали делом серьезной, настоящей литературы».

Повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» стала первым крупным гоголевским произведением, проникнутым любовью к родному краю и национальным украинским типам характеров; повествование в нем наполнено фольклорными сюжетами. Увлечение украинскими традициями раскрыло в нем талант этнографа и историка, чему посвящена книга 1910-х годов «Гоголь как этнограф», электронная копия которой размещена на сайте Президентской библиотеки. Борис Соколов, ее автор, цитирует в ней из самого Н. В. Гоголя: «Ах, если бы это было в самом деле так: тогда я всю жизнь свою посвятил бы моему любимому дому, описывая природу его, нравы его обитателей с нравами, поверья, рассказы и легенды. Вы понимаете, что я имею в виду: источник обильный, неиссякаемый, рудник богат и все же нетронут».

Борис Соколов, ее автор, цитирует в ней из самого Н. В. Гоголя: «Ах, если бы это было в самом деле так: тогда я всю жизнь свою посвятил бы моему любимому дому, описывая природу его, нравы его обитателей с нравами, поверья, рассказы и легенды. Вы понимаете, что я имею в виду: источник обильный, неиссякаемый, рудник богат и все же нетронут».

С течением времени стиль гоголевских произведений сильно изменился: «Художник — изобразитель обыденной жизни — превратился в моралиста-проповедника», — упоминает Н. А. Котляревский в «Н. В. Гоголь», с которым можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской библиотеки. Автор продолжает: «Это превращение было подготовлено давно, чуть ли не с первых шагов Гоголя на литературном поприще: его творчество не переживало ни внезапной перемены, ни кризиса, но незаметно и постепенно изменился его главный герой. . Был момент, когда воплощение жизни в искусстве стало для Гоголя менее важным, чем общий религиозно-нравственный смысл реальной жизни и признание ее в практике общественным явлением».

Гоголь намеревался создать образ духовно прекрасного человека в откровенно положительном образе в продолжении сочинения «Мертвые души» и с этой целью даже специально ездил в Святую Землю. Он хотел «выпросить для себя нравственного разъяснения к созданию второго тома своего заветного труда», — как мы можем узнать из речи А. И. Воскресенского, произнесенной в память о писателе в 1902 году.

Однако Гоголь не дал читателям возможности узнать, удалось ли ему нарисовать идеал совершенного человека. В той же речи рассказывается о судьбе полностью законченного произведения: «он был страшно подавлен, им овладевал страх, что долг, возложенный на него Творцом, исполнен, но не так, как задумал Творец, подарил ему с талантом, что его сочинение вместо добра, Вместо того, чтобы готовить людей к вечной жизни, окажет на них дурное влияние. Он долго молился со слезами, потом, в три часа ночи, разбудил своего слугу, велел ему открыть дымоход в камине, вынул из его сумки какие-то бумаги, завязал ее в трубку. и подложили к открытому огню… У тетрадей обгорели уголки, и огонь начал гаснуть. Гоголь велел развязать бечевку и бросил бумаги своими руками, крестясь и молясь, пока они не обратились в пепел… Потом он вернулся в спальню, лег на кровать и продолжал горько плакать».

и подложили к открытому огню… У тетрадей обгорели уголки, и огонь начал гаснуть. Гоголь велел развязать бечевку и бросил бумаги своими руками, крестясь и молясь, пока они не обратились в пепел… Потом он вернулся в спальню, лег на кровать и продолжал горько плакать».

Литературный дар Николая Васильевича Гоголя был признан только после смерти писателя, когда он единогласно был внесен в список гениев человечества, а его произведения «Ревизор» и «Женитьба» — в разряд классических комедии. Литературоведы и критики высоко оценили его роман «Мертвые души», в котором увидели историческую ценность. «А если бы Гоголь прожил еще десяток лет, если бы он довел до конца грандиозное строительство «Мертвых душ» — кто знает, может быть, мы имели бы под рукой своего рода художественную картограмму типичных разновидностей русского человека, полную квалификацию по родам и видам коренных народов исторически сложились наши национальные особенности?!» – по книге И. Л. Щеглова Адепт слова: новые материалы о Н. В. Гоголе (1909), также представленный на сайте Президентской библиотеки.

В. Гоголе (1909), также представленный на сайте Президентской библиотеки.

Добро и зло в повести Н. Гоголя «Портрет» Гоголь назвал свой рассказ «Портрет»

Учитель о работе Н. В. Гоголя над повестью, появившейся в 1835 г. в составе сборника «Арабески» и встреченной неодобрительными отзывами, острая критика В. Белинского. Чтение отрывка из статьи Белинского «О русской повести и повестях Гоголя». Проблемный вопрос: «Неужели «Портрет» — неудачная попытка Гоголя в фантастическом смысле», а вторая часть — «абсолютно никчёмное дополнение»? Постановка первой редакции повести группой заранее подготовленных учеников и задания в класс для домашнего чтения второй редакции, созданной Гоголем в Риме в 1841-42 гг. Размышления о различиях между первым и вторым изданиями. Смена фамилии (Чертков — Чартков). Исключение мистических образов портрета

И заказчики, уточнение стиля и развертывание реалистичных характеристик второстепенных персонажей (Никита, профессор, хозяин дома, квартала, дамы, заказавшие портрет и т. д.).

д.).

Центральный вопрос анализа: «Почему умер талант художника?» Отношение Чарткова к бедности и его работе в начале рассказа. Впечатление от портрета. Словесный рисунок: «Чартков перед портретом ростовщика». Сон и реальность в рассказе. Исполнение мечты о богатстве и славе. Секрет успеха Чарткова — угождать эгоистичным покупателям и отходить от настоящего искусства. Истина в искусстве и успех у публики — «две вещи несовместимые» для Гоголя. Необходимость трагического отречения художника от соблазнов удобства, славы, богатства.

Судьба настоящего художника в повести — обобщенный портрет Александра Иванова. Дружба Гоголя с Ивановым в Риме. Картина «Явление Мессии» и подготовительные наброски к ней. Поиск учащимися среди них контрастов и аналогов портрету ростовщика: «Голова слушателя», «Голова Иоанна Крестителя», «Голова фарисея в чалме». «Портрет Гоголя» (1841). Размышление о том, чем отличается портрет ростовщика от высокого искусства. Гоголевское представление о просветляющей силе искусства, помогающей преодолеть низость и ужас жизни. Чарткова, переходя от юного опьянения радостями жизни к самоутверждению в ней. Следы художественных наклонностей и жажды золота, побеждающие в Чарткове даже стремление к славе.

Чарткова, переходя от юного опьянения радостями жизни к самоутверждению в ней. Следы художественных наклонностей и жажды золота, побеждающие в Чарткове даже стремление к славе.

Дискуссия: «Почему настоящее искусство так потрясает Чарткова и почему им овладела страсть к разрушению?» Нереализованность таланта, ведущая ко злу, зависти и, в конечном счете, к смерти. Вторая часть рассказа о победе души художника над злом, олицетворенным в дьявольском портрете ростовщика, чей облик в первой редакции исчез с полотна, а во второй редакции сам портрет снова затерялся в Мир.

Размышление о смысле изменения концовки и большей реалистичности гоголевской позиции в итоговом тексте повести.

Теория литературы . Фантастический и настоящий в формате .

внеклассное чтение . Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Нос».

Литературное творчество . Композиция «Петербургские сказки» Гоголя и картины П. Федотова. Сочинение-эссе «Подлинное и мнимое искусство».

Федотова. Сочинение-эссе «Подлинное и мнимое искусство».

Белинский В.Г. «О русской повести и повестях Гоголя», «Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Произведения Александра Пушкина .

Белинский — «один из замечательнейших лиц николаевского периода». велик в восприятии современников (А. И. Герцен, П. В. Анненков, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. Я. Панаева и др.).

Борьба за утверждение «настоящей поэзии» в искусстве. «Исторический взгляд» на русскую литературу — обзор статей из цикла «Сочинения Александра Пушкина».

Развитие и продвижение принципов «натуральной школы». Составление «манифеста направления» на основе статей Белинского.

Эволюция взглядов критика от гегелевского признания всего реального разумным к проповеди индивидуальной свободы и борьбы. Составление воображаемого диалога между критиком и самим собой.

Теория литературы. Критика как вид литературного творчества. Цели и методы журналистики.

Внеклассное чтение. Одна из публицистических статей в современной журналистике.

Литература. Рецензия на «главную» книгу года.

А. И. Герцен. «Кто виноват?», «Сорок разбойников», «Былое и думы»

Биография, общественная деятельность, мировоззрение и судьба А. И. Герцена — главы из книги «Былое и думы».

«Былое и думы» — исповедь, утверждающая достоинство, высокое предназначение человека и веру в «благородные инстинкты человеческого сердца» (П. В. Анненков).

А. И. Герцен в России. «Семейная рознь» славянофилов и западников. Чтение глав «Наши» и «Не наши» четвертой части «Былое и думы», доклады учащихся на тему: «Историческое развитие России в понимании западников и славянофилов».

Отношение Герцена к человеку и его роль в истории. как активный субъект истории. Размышления студентов о причинах, побудивших Герцена покинуть Россию. «Кто виноват?» и рассказ «Сорока-воровка»: анализ, организованный проблемным вопросом: «Какая сила — случай или закон — определяет судьбы героев этих произведений?»

Европа до 1848 года является ареной «великой борьбы за независимость и права человека». Причины разочарования Герцена в Европе и возрождение веры в историческую миссию России.

Причины разочарования Герцена в Европе и возрождение веры в историческую миссию России.

Отношение Герцена к событиям и людям, критерии оценки человека и события, определившие эти отношения. Организация диспута: «Прав ли Герцен, когда утверждает, что будущее людей и народов зависит «от нас с вами»?»

«Полярная звезда» и «Колокол» — трибуны свободы слова, обращенные к России и призывающие «к великому развитию всех ее неисчерпаемых сил».

Словесный рисунок рисунков для «фотоальбома» о «страшной ритурнели» истории и людях, в ней участвовавших (по главам «Былое и думы» читать).

Теория литературы. Жанр мемуаров. Документальный и

Артистизм.

Внеклассное чтение. И. Эренбург. «Люди. Годы. Жизнь».

Литературное творчество. Полемический ответ на статью или передачу.

Герой времени. Обзор литературы и искусства 50-60-х гг.

Конец 60-х для России — это эпоха надежд и ожиданий, когда поиск героя времени стал важнейшей проблемой литературы. Иное решение этой проблемы мы находим в романах И. А. Гончарова и И. С. Тургенева. Социальный пафос статьи Н. А. Добролюбова оказал большое влияние на формирование взглядов революционно-демократической интеллигенции на будущее России «Когда наступит настоящий день?» Отзывы-характеристики учащихся о героях произведений И. А. Гончарова и И. С. Тургенева, основанные на суждениях критиков.

Иное решение этой проблемы мы находим в романах И. А. Гончарова и И. С. Тургенева. Социальный пафос статьи Н. А. Добролюбова оказал большое влияние на формирование взглядов революционно-демократической интеллигенции на будущее России «Когда наступит настоящий день?» Отзывы-характеристики учащихся о героях произведений И. А. Гончарова и И. С. Тургенева, основанные на суждениях критиков.

На рубеже десятилетий, в период реформ, народ стал предметом пристального внимания и изучения в искусстве. Понимание национального характера воспринимается как задача искусства. Это тема стихов Н. А. Некрасова, музыкальных миниатюр М. П. Мусоргского и А. С. Даргомыжского, 9Чаепитие в подмосковных Мытищах», «Проводы покойника», «Сельский крестный ход на Пасху»). Композиция-миниатюра: «Люди в русском искусстве середины XIX века» — обобщение читательских, слушательских и зрительских впечатлений.

Важнейшим событием эпохи стал раскол редакции журнала

«Современник», который часто получал противоположную оценку в

Письма и воспоминания современников. Различия в понимании ст.

Различия в понимании ст.

Во многом были обусловлены разницей во взглядах на будущее России,

На цели и задачи ее настоящего. Те же процессы происходили в музыке и

Живописи: наряду с академической школой живописи организовала

Артель молодых художников во главе с И. Н. Крамским, положившая

начало обществу «передвижников»; Совместно с Петербургом

Консерватория организует композиторское сообщество «Могучая кучка». Споры о назначении искусства между революционными демократами и либерально настроенными писателями и сторонниками «чистого искусства», помимо эстетического, приобрели общественно-политическое значение. Песни М. П. Мусоргского на стихи Н. А. Некрасова и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» А романсы П. И. Чайковского — яркий пример иного понимания природы искусства в музыке. Составление учащимися синхронной историко-культурной таблицы. Спор о назначении искусства с привлечением литературно-критического материала и обращением к собственным впечатлениям учащихся.

Нужна шпаргалка? Тогда спаси — «»Портрет» — рассказ о судьбе художника и борьбе добра и зла — часть 1. Литературные сочинения!

Добро и зло в повести Н.В.Гоголя «Портрет»

Гоголь назвал свой рассказ «Портрет». Не потому ли портрет ростовщика сыграл роковую роль в судьбах его героев-художников, судьбы которых сравниваются в двух частях рассказа? Или потому, что автор хотел дать портрет современного общества и талантливого человека, который гибнет или спасается, несмотря на враждебные обстоятельства и унизительные свойства природы? Или это портрет искусства и души самого писателя, пытающегося избежать соблазна успеха и благополучия и очистить свою душу высоким служением искусству? Вероятно, в этом странном рассказе Гоголя есть и социальный, и нравственный, и эстетический смысл, есть размышление о том, что такое человек, общество, искусство. Современность и вечность переплелись здесь настолько неразрывно, что жизнь российской столицы 30-х годов XIX в. ХХ век восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их бесконечной борьбе в душе человека.

ХХ век восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их бесконечной борьбе в душе человека.

Рассказ Н. В. Гоголя «Портрет» состоит из двух взаимосвязанных частей. Первая часть рассказа рассказывает о молодом художнике по имени Чартков. Увидев в лавке странный портрет старика с пронзительными глазами, Чартков готов отдать за него последние две копейки. Бедность не лишает его умения видеть красоту жизни и увлеченно работать над своими этюдами. Он тянется к свету и не хочет превращать искусство в анатомический театр и разоблачать «отвратительного человека» ножом-кистью. Он отвергает художников, у которых «сама природа… кажется низкой, грязной», так что «в ней нет ничего просветляющего». Чартков покупает портрет и несет его в свою богадельню. Дома он рассматривает портрет получше, и видит, что теперь не только глаза живы, но и все лицо, кажется, что старик вот-вот оживет. Молодой художник ложится спать, и ему снится, что старик вылез из своего портрета и показывает мешок, в котором много пачек денег. Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. При этом сходство портретов и заказчиков минимально, так как художник приукрашивает лица и убирает недостатки. Деньги текут рекой. Сам Чартков недоумевает, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом. Чартков становится модным, известным, его везде приглашают. Академия художеств просит его высказать свое мнение о творчестве молодого художника. Чартков хотел покритиковать, но вдруг видит, насколько великолепна работа молодого дарования. Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло.

Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. При этом сходство портретов и заказчиков минимально, так как художник приукрашивает лица и убирает недостатки. Деньги текут рекой. Сам Чартков недоумевает, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом. Чартков становится модным, известным, его везде приглашают. Академия художеств просит его высказать свое мнение о творчестве молодого художника. Чартков хотел покритиковать, но вдруг видит, насколько великолепна работа молодого дарования. Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло. Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Что было причиной этих страшных превращений: слабость человека перед искушениями или мистическое колдовство портрета ростовщика, собравшего зло мира в своем горящем взоре?

Зло обижает не только Чарткова, подверженного искушениям успеха, но и отца художника Б., написавшего портрет ростовщика, похожего на черта и сам ставшего злым духом. А «твердый характер, честный прямой человек», нарисовав портрет зла, испытывает «непонятную тревогу», отвращение к жизни и зависть к успехам своих талантливых учеников. Писать хорошо он уже не может, его кистью движет «нечистое чувство», а в картине, предназначенной для храма, «нет святости в лицах».

Видя корысть, ничтожество, «приземленность» людей, писатель возмущается и поучает. Художник, отец рассказчика второй части Б., искупая содеянное им зло, написав портрет ростовщика, уходит в монастырь, становится отшельником и достигает той духовной высоты, которая позволяет ему писать Рождество Иисуса. Приняв монашеский постриг, он завещал сыну найти и уничтожить портрет. Он говорит: «Кто имеет в себе талант, тот должен быть чистейшим из всех душой».

Приняв монашеский постриг, он завещал сыну найти и уничтожить портрет. Он говорит: «Кто имеет в себе талант, тот должен быть чистейшим из всех душой».

Соседство первой и второй частей в гоголевском «Портрете» призвано убедить читателя в том, что зло может овладеть любым человеком, независимо от его нравственной природы. И так будет всегда. Ведь портрет исчезает. Зло гуляет по миру, находя новых жертв

К чему это автор? Мне кажется, что автор еще раз призывает художника быть осторожным, внимательным, ответственным, призывает, прежде всего, хранить чистоту сердца, «бодрствовать» душой.

Аналогичный материал:

- О герое: общественность восприняла его с раздражением. Некоторые потому что приведены для примера, 488.87кб.

- Тема: Две правды в повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, 32.94кб.

- Билеты на экзамен по литературе за 7 класс (углубленное изучение предмета), 19.18кб.

- Игра по произведению Н.В.Гоголя (по мотивам «Петербургских рассказов» и «Ревизора») Задания, 52.

88кб.

88кб. - Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в романе Проспера Мериме «Маттео Фальконе». Тема: Литература, 73.21кб.

- Литература для чтения для 8 класса Обязательная литература «Слово о полку Игореве», 28.77кб.

- Рубаи Омара Хайяма» Дословный перевод Роман: Георгий Гулиа «Легенда об Омаре Хайяме», 8934.53кб.

- Урок литературы в 4 классе. Тема: «Приключения барона Мюнхгаузена», 44.43кб.

- Н.В. Гоголь» Тарас Бульба» Цели урока, 29.21кб.

- Литература III»: Портрет и «портрет», 10.82кб.

Добро и зло в повести Н.В.Гоголя «Портрет»

Гоголь назвал свой рассказ «Портрет». Не потому ли портрет ростовщика сыграл роковую роль в судьбах его героев-художников, судьбы которых сравниваются в двух частях рассказа? Или потому, что автор хотел дать портрет современного общества и талантливого человека, который гибнет или спасается, несмотря на враждебные обстоятельства и унизительные свойства природы? Или это портрет искусства и души самого писателя, пытающегося избежать соблазна успеха и благополучия и очистить свою душу высоким служением искусству?

Наверное, в этом странном рассказе Гоголя есть и социальный, и нравственный, и эстетический смысл, есть размышление о том, что такое человек, общество, искусство. Современность и вечность переплелись здесь настолько неразрывно, что жизнь российской столицы 30-х годов XIX века восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их нескончаемой борьбе в душе человека.

Современность и вечность переплелись здесь настолько неразрывно, что жизнь российской столицы 30-х годов XIX века восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их нескончаемой борьбе в душе человека.

Рассказ Н.В.Гоголя «Портрет» состоит из двух взаимосвязанных частей.

Первая часть рассказа рассказывает о молодом художнике по имени Чартков. Увидев в лавке странный портрет старика с пронзительными глазами, Чартков готов отдать за него последние две копейки. Бедность не лишает его умения видеть красоту жизни и увлеченно работать над своими этюдами. Он тянется к свету и не хочет превращать искусство в анатомический театр и разоблачать «отвратительного человека» ножом-кистью. Он отвергает художников, у которых «сама природа… кажется низкой, грязной», так что «в ней нет ничего просветляющего». Чартков покупает портрет и несет его в свою богадельню. Дома он рассматривает портрет получше, и видит, что теперь не только глаза живы, но и все лицо, кажется, что старик вот-вот оживет. Молодой художник ложится спать, и ему снится, что старик вылез из своего портрета и показывает мешок, в котором много пачек денег. Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. Причем сходство портретов и

Молодой художник ложится спать, и ему снится, что старик вылез из своего портрета и показывает мешок, в котором много пачек денег. Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. Причем сходство портретов и

клиентов — минимум, так как художник приукрашивает лица и убирает недостатки. Деньги текут рекой. Сам Чартков недоумевает, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом. Чартков становится модным, известным, его везде приглашают. Академия художеств просит его высказать свое мнение о творчестве молодого художника. Чартков хотел покритиковать, но вдруг видит, насколько великолепна работа молодого дарования. Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло. Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло. Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Что было причиной этих страшных превращений: слабость человека перед искушениями или мистическое колдовство портрета ростовщика, собравшего зло мира в своем горящем взоре?

Зло обижает не только Чарткова, подверженного искушениям успеха, но и отца художника Б., написавшего портрет ростовщика, похожего на черта и сам ставшего злым духом. А «твердый характер, честный прямой человек», нарисовав портрет зла, испытывает «непонятную тревогу», отвращение к жизни и зависть к успехам своих талантливых учеников. Писать хорошо он уже не может, его кистью движет «нечистое чувство», а в картине, предназначенной для храма, «нет святости в лицах».

Видя корысть, ничтожество, «земность» людей, писатель возмущается и поучает. Художник, отец рассказчика второй части Б., искупая содеянное им зло, написав портрет ростовщика, уходит в монастырь, становится отшельником и достигает той духовной высоты, которая позволяет ему писать Рождество Иисуса. Приняв монашеский постриг, он завещал сыну найти и уничтожить портрет. Он говорит: «Кто имеет в себе талант, тот должен быть чистейшим из всех душой».

Соседство первой и второй частей в гоголевском «Портрете» призвано убедить читателя в том, что зло может овладеть любым человеком, независимо от его нравственной природы. И так будет всегда. Ведь портрет исчезает. Зло шагает по свету, находит новые жертвы…

Рассказ «Портрет» написан Николаем Васильевичем Гоголем в 1842 году. Автор использует традиционный мотив: деньги, Богатство в обмен на душу. В нем затрагиваются многие проблемы: борьба добра и зла в душе человека, власть денег над человеком, но самая главная — проблема назначения искусства (искусство истинное и мнимое). История состоит из двух частей, в каждой из которых есть художник.

История состоит из двух частей, в каждой из которых есть художник.

Первая часть рассказывает о молодом художнике Чарткове. Это очень талантливый, но в то же время бедный человек. Он восхищается талантом великих художников; его обижает то, что модные художники, пишущие свои картины, получают огромные деньги, а он должен сидеть в нищете. Но тут с ним происходит странная история. Однажды он зашел в художественную лавку и увидел необычный портрет. Портрет был очень старый, на нем был изображен старик в азиатском костюме. Портрет очень очаровал Чарткова. Старик привлек его к себе; его глаза были особенно выразительны — они смотрели на него как настоящие. Молодой художник, сам того не ожидая, купил эту картину. После этого с Чартковым произошла странная ситуация: ночью ему приснился сон, что старик вышел из картины и показал ему мешок с деньгами. Это говорит о том, что наш молодой художник жаждет богатства и славы, в его душе уже есть что-то демоническое. Затем, проснувшись, он находит на иве деньги, которых ему хватило бы на три года. Чартков решает, что лучше потратить их на холсты и краски, то есть на пользу своему таланту. Но его влечет соблазн: он срывается и начинает покупать много ненужных ему вещей, снимает квартиру в городе и покупает себе славу в виде похвальной статьи в газете. Он выдал себя, свой талант, зазнался; он не обращает никакого внимания на людей, когда-то занимавших важное место в его жизни, в том числе на учителя, который советовал ему: «У тебя есть талант, грех, если ты его загубишь. Смотри, чтобы ты не стал модным живописец…». Статья в газете произвела фурор: к нему сбегались люди, прося написать их портрет, требуя того или иного. Чартков предал свою душу и сердце. Теперь он рисовал не так естественно, более похоже на изображаемого, а так, как просили его клиенты: «один требовал изобразить себя в сильном, энергичном повороте головы; другой — с вдохновенно поднятыми вверх глазами; требовал, чтобы Марс был виден в его глазах…» После этого мнение художника совершенно меняется, он удивляется, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом: это был талант.

Чартков решает, что лучше потратить их на холсты и краски, то есть на пользу своему таланту. Но его влечет соблазн: он срывается и начинает покупать много ненужных ему вещей, снимает квартиру в городе и покупает себе славу в виде похвальной статьи в газете. Он выдал себя, свой талант, зазнался; он не обращает никакого внимания на людей, когда-то занимавших важное место в его жизни, в том числе на учителя, который советовал ему: «У тебя есть талант, грех, если ты его загубишь. Смотри, чтобы ты не стал модным живописец…». Статья в газете произвела фурор: к нему сбегались люди, прося написать их портрет, требуя того или иного. Чартков предал свою душу и сердце. Теперь он рисовал не так естественно, более похоже на изображаемого, а так, как просили его клиенты: «один требовал изобразить себя в сильном, энергичном повороте головы; другой — с вдохновенно поднятыми вверх глазами; требовал, чтобы Марс был виден в его глазах…» После этого мнение художника совершенно меняется, он удивляется, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом: это был талант. Гений творит смело, быстро…, доказывал, что прежним художникам уже слишком много достоинства приписывалось, что до Рафаэля все рисовали не фигуры, а селедки… Микель-Ангел — хвастун…». Чартков становится модный и известный богач.Секрет его успеха прост — угождение корыстным заказам и уход от истинного искусства.Однажды его попросили высказать свое мнение о творчестве молодого художника.Чартков собирался критиковать его картины, но вдруг он видит, как велика работа молодого дарования. И тогда он понимает, что променял свой талант на деньги. Тогда им овладевает зависть ко всем художникам — он скупает и портит их картины. Вскоре он сходит с ума и умирает.

Гений творит смело, быстро…, доказывал, что прежним художникам уже слишком много достоинства приписывалось, что до Рафаэля все рисовали не фигуры, а селедки… Микель-Ангел — хвастун…». Чартков становится модный и известный богач.Секрет его успеха прост — угождение корыстным заказам и уход от истинного искусства.Однажды его попросили высказать свое мнение о творчестве молодого художника.Чартков собирался критиковать его картины, но вдруг он видит, как велика работа молодого дарования. И тогда он понимает, что променял свой талант на деньги. Тогда им овладевает зависть ко всем художникам — он скупает и портит их картины. Вскоре он сходит с ума и умирает.

Добро и зло в рассказе Н.В. Гоголя «Портрет»

Гоголь назвал свой рассказ «Портрет». Не потому ли портрет ростовщика сыграл роковую роль в судьбах его героев-художников, судьбы которых сравниваются в двух частях рассказа? Или потому, что автор хотел дать портрет современного общества и талантливого человека, который гибнет или спасается, несмотря на враждебные обстоятельства и унизительные свойства природы? Или это портрет искусства и души самого писателя, пытающегося избежать соблазна успеха и благополучия и очистить свою душу высоким служением искусству?

Наверное, в этом странном рассказе Гоголя есть и социальный, и нравственный, и эстетический смысл, есть размышление о том, что такое человек, общество, искусство. Современность и вечность переплелись здесь настолько неразрывно, что жизнь российской столицы 30-х годов XIX века восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их нескончаемой борьбе в душе человека.

Современность и вечность переплелись здесь настолько неразрывно, что жизнь российской столицы 30-х годов XIX века восходит к библейским размышлениям о добре и зле, об их нескончаемой борьбе в душе человека.

Рассказ Н.В.Гоголя «Портрет» состоит из двух взаимосвязанных частей.

Первая часть рассказа рассказывает о молодом художнике по имени Чартков. Увидев в лавке странный портрет старика с пронзительными глазами, Чартков готов отдать за него последние две копейки. Бедность не лишает его умения видеть красоту жизни и увлеченно работать над своими этюдами. Он тянется к свету и не хочет превращать искусство в анатомический театр и разоблачать «отвратительного человека» ножом-кистью. Он отвергает художников, у которых «сама природа… кажется низкой, грязной», так что «в ней нет ничего просветляющего». Чартков покупает портрет и несет его в свою богадельню. Дома он рассматривает портрет получше, и видит, что теперь не только глаза живы, но и все лицо, кажется, что старик вот-вот оживет. Молодой художник ложится спать, и ему снится, что старик вылез из своего портрета и показывает мешок, в котором много пачек денег. Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. Причем сходство портретов и

Молодой художник ложится спать, и ему снится, что старик вылез из своего портрета и показывает мешок, в котором много пачек денег. Одну из них художник незаметно скрывает. Утром он обнаруживает деньги. Что происходит с главным героем дальше? Как только деньги, чудесным образом выпавшие из рамы портрета, дают Чарткову возможность вести рассеянную светскую жизнь, наслаждаться благополучием, богатством и славой, а не искусством, стать его кумиром. Чартков снимает новую квартиру, заказывает о себе похвальную статью в газете и начинает писать модные портреты. Причем сходство портретов и

клиентов — минимум, так как художник приукрашивает лица и убирает недостатки. Деньги текут рекой. Сам Чартков недоумевает, как он мог раньше придавать такое большое значение сходству и тратить столько времени на работу над одним портретом. Чартков становится модным, известным, его везде приглашают. Академия художеств просит его высказать свое мнение о творчестве молодого художника. Чартков хотел покритиковать, но вдруг видит, насколько великолепна работа молодого дарования. Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло. Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Он понимает, что когда-то променял свой талант на деньги. Но потрясение, испытанное Чартковым от прекрасной картины, не пробуждает его к новой жизни, ибо для этого нужно было отказаться от погони за богатством и славой, убить в себе зло. Чартков выбирает другой путь: он начинает изгонять из мира талантливое искусство, скупать и резать великолепные полотна, убивать добро. И этот путь ведет его к безумию и смерти.

Что было причиной этих страшных превращений: слабость человека перед искушениями или мистическое колдовство портрета ростовщика, собравшего зло мира в своем горящем взоре?

Зло обижает не только Чарткова, подверженного искушениям успеха, но и отца художника Б., написавшего портрет ростовщика, похожего на черта и сам ставшего злым духом. А «твердый характер, честный прямой человек», нарисовав портрет зла, испытывает «непонятную тревогу», отвращение к жизни и зависть к успехам своих талантливых учеников. Писать хорошо он уже не может, его кистью движет «нечистое чувство», а в картине, предназначенной для храма, «нет святости в лицах».

88кб.

88кб.