Жан Жак Руссо — Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов

Жан Жак Руссо

РАССУЖДЕНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ ДИЖОНСКОЙ АКАДЕМИИ В 1760 ГОДУ ПО ВОПРОСУ, ПРЕДЛОЖЕННОМУ ЭТОЙ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ: «СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ ОЧИЩЕНИЮ НРАВОВ?»1

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis

Ovid[ius] *

* Я здесь чужеземец, ибо никто меня не понимает. Овидий2 (лат.). — Тристии, V. Элегия X, стих 37.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ3

Что

такое известность? Вот злосчастный

труд, коему я обязан моею известностью.

Конечно же, это сочинение, которое

принесло мне премию и создало мне имя,

в лучшем случае — посредственно и, смею

добавить, оно — одно из самых незначительных

во всем этом издании4.

Какой бездны терзаний совсем не знал

бы автор, если бы это первое его сочинение

было принято лишь так, как оно того

заслуживало. Однако должно же было

случиться, чтобы благосклонность, тогда

еще неоправданная, навлекла на меня

постепенно строгости, которые еще более

несправедливы

Однако должно же было

случиться, чтобы благосклонность, тогда

еще неоправданная, навлекла на меня

постепенно строгости, которые еще более

несправедливы

ПРЕДИСЛОВИЕ6

Вот один из самых великих и прекрасных вопросов, которые когда-либо поднимались. В этом Рассуждении речь идет вовсе не о тех метафизических тонкостях, которые заполонили все области литературы и от которых не всегда свободны и академические программы, но об одной и тех истин, от коих зависит счастье человеческого рода.

Предвижу,

что мне нелегко простят то, что я

осмелился предложить свое решение

в этом споре. Прямо нападая на то, чем

люди нынче восхищаются, я могу ожидать

лишь всеобщего осуждения; и даже если

удостоился одобрения нескольких

Мудрецов7,

не могу все же рассчитывать на

одобрение Публики; и потому выбор мой

сделан: я не надеюсь угодить ни Остроумцам,

ни Кумирам моды. Во все времена будут

люди, которым суждено подчиняться

воззрениям своего века, своей Страны и

своего Общества. Иной корчит из себя

сегодня Вольнодумца и Философа; по той

же причине он обязательно был бы,

фанатиком во времена Лиги8.

Совсем не для таких Читателей надо

писать, если хочешь прожить долее своего

века.

Иной корчит из себя

сегодня Вольнодумца и Философа; по той

же причине он обязательно был бы,

фанатиком во времена Лиги8.

Совсем не для таких Читателей надо

писать, если хочешь прожить долее своего

века.

Еще одно слово, и я кончаю. Мало рассчитывая на ту честь, какая была мне оказана, я до такой степени переработал и расширил это Рассуждение после того, как отослал его, что сделал из него в некотором роде новое произведение9. Теперь же я счел себя обязанным восстановить сей труд в том виде, в каком он был отмечен премией. Я лишь вставил в него несколько примечаний и сохранил два добавления, которые легко увидеть10 и которые, быть может, не получили бы одобрения Академии. Я считал, что справедливость, уважение и признательность требуют от меня, чтобы я сделал это предупреждение.

РАССУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСУ: СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ

НАУК И ИСКУССТВ ОЧИЩЕНИЮ НРАВОВ?

Decipitnur specie recti*.

Возрождение Наук и Искусств очищению или же порче Нравов11 способствовало? Вот что предстоит нам рассмотреть. Чью сторону должен я принять в этом вопросе? Ту, господа, которая подобает порядочному человеку, если он ничего не знает, но не теряет из-за этого ни в какой мере уважения к самому себе.

Трудно

будет, — и я это чувствую, — отстаивать

то, что предстоит мне сказать, в том

Суде, перед которым я выступаю. Как

решиться хулить Науки перед одним из

ученейших

собраний в Европе, восхвалять невежество

перед

знаменитою Академией 12 и примирить презрение к научным занятиям

с уважением к истинным Ученым? Я видел

все эти противоречия, но они меня не

остановили. Не

Науку я оскорбляю, — сказал я самому

себе, — Добродетель

защищаю я перед людьми добродетельными.

Честность

для людей порядочных еще дороже, чем

ученость для ученых. Чего же мне

страшиться? Просвещенности ли собрания,

меня слушающего? Да, я страшусь, признаюсь

в этом; но за построение моей речи я

опасаюсь, а не за мнение оратора. Справедливые Властители всегда без

колебаний

сами признавали себя неправыми, когда

в спорах

возникало сомнение; а для того, кто

отстаивает правое дело,

положение всего благоприятнее, когда

ему приходится защищаться перед

честным и просвещенным противником,

судьею в собственном своем деле.

Справедливые Властители всегда без

колебаний

сами признавали себя неправыми, когда

в спорах

возникало сомнение; а для того, кто

отстаивает правое дело,

положение всего благоприятнее, когда

ему приходится защищаться перед

честным и просвещенным противником,

судьею в собственном своем деле.

* Мы,

честные люди, обманываемся видимостью

правды (лат.)

К этому соображению, меня ободряющему, присоединяется еще и другое, заставляющее меня решиться: я принял сообразно природному моему разумению сторону истины, и чего бы я ни добился, одна награда все же не уйдет от меня — я найду ее в глубине моего сердца.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь

величественно и прекрасно зрелище,

когда видим мы, как человек в некотором

роде выходит из небытия при помощи

собственных своих усилий; как рассеивает

он светом своего разума мрак14,

коим окутала его природа, как

поднимается он над самим собою, как

возносится он в своих помыслах до

небесных пределов; как проходит он

гигантскими шагами, подобно солнцу, по

обширным пространствам Вселенной,

и — что важнее еще и труднее, — как он

углубляется в самого себя, чтобы в себе

самом изучить человека и познать его

природу, его обязанности и его судьбу.

Европа

уже опять впадала в варварство первых

веков16.

Народы этой части света, ныне столь

просвещенные, жили несколько столетий

тому назад в состоянии худшем, чем

невежество. Не знаю, какой наукоподобный

жаргон, еще более презренный, чем само

невежество17,

присвоил себе право называться наукой

и поставил возвращению настоящего

знания почти неодолимые препятствия.

Нужен был переворот, чтобы опять привести

людей к здравому смыслу; и он пришел,

наконец, с той стороны, с которой его

меньше всего можно было бы ждать. Тупой

мусульманин18,

этот извечный гонитель литературы, —

вот кто возродил ее среди нас. С падением

трона Константина19 обломки Древней Греции были перенесены

в Италию. Франция в свою очередь

обогатилась от этих драгоценных останков.

Вскоре за литературою последовали

науки; к искусству писать присоединилось

искусство мыслить; последовательность

эта кажется странной, и все же она, быть

может, более, чем естественна: и людям

стало открываться главное преимущество

общения с музами, — преимущество это

делает людей более общительными, так

как оно внушает им при помощи

произведений, достойных общего одобрения,

желание друг другу понравиться.

У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние образуют самые основания общества; первые же придают ему приятность. В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства — менее деспотичные, но, быть может, более могущественные, — покрывают гирляндами цветов железные цепи20, коими опутаны эти люди; подавляют в них чувство той исконной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние и превращают их в то, что называется цивилизованными народами. Необходимость воздвигла троны; Науки и Искусства их укрепили. Сильные мира сего, возлюбите дарования и покровительствуйте тем, кто их развивает*.

Цивилизованные

народы, развивайте дарования: счастливые

рабы, вы им обязаны этим нежным и тонким

вкусом, которым вы кичитесь, этой

кротостью характера и благоразумною

сдержанностью нравов, которые делают

общение между вами столь тесным и легким;

одним словом, дарования дают вам

видимость всех добродетелей, хоть вы и

не обладаете из них ни одною.

Вот такого рода обходительностью, тем более приятною, чем менее она старается себя показать, отличались некогда Афины и Рим в столь превозносимые дни их величия и блеска; безусловно, благодаря этой же именно обходительности и наш век, и наша Нация переживут все времена и все народы. Философский тон без педантизма, естественные и все же предупредительные манеры, равно далекие как от германской грубости, так и от итальянского фиглярства, — вот плоды вкуса, приобретенного основательными занятиями и усовершенствованного в светском общении.

* Государи всегда рады видеть, как среди их подданных распространяется вкус к приятным искусствам и к излишествам, если это не влечет за собою вывоза денег; ибо, помимо того, что таким путем они воспитывают в подданных душевное убожество, столь присущее рабству, они еще очень хорошо знают, что все потребности, которые теперь появляются у народа, суть цепи, которые он сам на себя возлагает. Александр, желая удержать ихтиофагов в зависимом от него положении21, принудил их отказаться от рыбной ловли и питаться теми же продуктами, что и другие народы; но дикарей Америки, которые ходят совершенно нагими и живут лишь тем, что им приносит охота, так и не удалось покорить; в самом Деле, какое ярмо можно наложить на людей, которым ничего не нужно?

Как

было бы приятно жить среди нас22,

если бы внешность всегда выражала

подлинные душевные склонности, если бы

благопристойность была добродетелью,

если бы наши возвышенные моральные

афоризмы служили нам в самом деле

правилами поведения, если бы настоящая

философия была неотделима от звания

философа! Но столь многие качества

слишком редко оказываются вместе, и

добродетель едва ли шествует с такою

пышною свитой. Богатство наряда может

говорить нам о зажиточности человека,

а его изящество — о том, что это человек

со вкусом, но здоровый и крепкий

человек узнается по другим приметам:

под деревенской одеждою землепашца, а

не под шитым золотым нарядом придворного,

— вот где окажется сильное и крепкое

тело. Наряды не менее чужды добродетели,

которая есть сила и крепость души.

Добродетельный человек — это атлет,

который находит удовольствие в том,

чтобы сражаться нагим; он презирает все

эти ничтожные украшения, которые помешали

бы ему проявить свою силу и большая

часть которых была изобретена лишь для

того, чтобы скрыть какое-нибудь уродство.

Богатство наряда может

говорить нам о зажиточности человека,

а его изящество — о том, что это человек

со вкусом, но здоровый и крепкий

человек узнается по другим приметам:

под деревенской одеждою землепашца, а

не под шитым золотым нарядом придворного,

— вот где окажется сильное и крепкое

тело. Наряды не менее чужды добродетели,

которая есть сила и крепость души.

Добродетельный человек — это атлет,

который находит удовольствие в том,

чтобы сражаться нагим; он презирает все

эти ничтожные украшения, которые помешали

бы ему проявить свою силу и большая

часть которых была изобретена лишь для

того, чтобы скрыть какое-нибудь уродство.

До

того, как искусство обтесало наши манеры

и научило наши страсти говорить

готовым языком, нравы у нас были грубые

и простые, но естественные, и различие

в поведении с первого взгляда говорило

о различии характеров. Человеческая

природа, в сущности, не была лучшею,

но люди видели свою безопасность в

легкости, с какою они понимали друг

друга, и это преимущество, ценности

которого мы уже не чувствуем, избавляло

их от многих пороков. Ныне, когда более

хитроумные ухищрения и более тонкий

вкус свели искусство нравиться к

определенным принципам, в наших

нравах воцарилось низкое обманчивое

однообразие, и все умы кажутся отлитыми

в одной и той же форме: вежливость без

конца чего-то требует, благопристойность

приказывает, мы без конца следуем обычаям

и никогда — собственному своему разуму.

Люди уже не решаются казаться тем,

что они есть; и при таком постоянном

принуждении эти люди, составляющие

стадо, именуемое обществом, поставленные

в одинаковые условия, будут все делать

то же самое, если только более

могущественные причины их от этого

не отвратят. Никогда не знаешь как

следует, с кем имеешь дело: для того,

чтобы узнать своего друга, нужно таким

образом ждать крупных событий, т. е.

ждать, когда на это уже нет больше

времени, так как именно ради этих событий

и было бы важно узнать, кто твой друг.

Ныне, когда более

хитроумные ухищрения и более тонкий

вкус свели искусство нравиться к

определенным принципам, в наших

нравах воцарилось низкое обманчивое

однообразие, и все умы кажутся отлитыми

в одной и той же форме: вежливость без

конца чего-то требует, благопристойность

приказывает, мы без конца следуем обычаям

и никогда — собственному своему разуму.

Люди уже не решаются казаться тем,

что они есть; и при таком постоянном

принуждении эти люди, составляющие

стадо, именуемое обществом, поставленные

в одинаковые условия, будут все делать

то же самое, если только более

могущественные причины их от этого

не отвратят. Никогда не знаешь как

следует, с кем имеешь дело: для того,

чтобы узнать своего друга, нужно таким

образом ждать крупных событий, т. е.

ждать, когда на это уже нет больше

времени, так как именно ради этих событий

и было бы важно узнать, кто твой друг.

Какая

вереница пороков тянется за этою

неуверенностью. Нет больше ни искренней

дружбы, ни настоящего уважения, ни

обоснованного доверия. Подозрения,

недоверие, страхи, холодность,

сдержанность, ненависть постоянно

скрываются под этим неизменным и коварным

обличьем вежливости, под этою столь

хваленою благовоспитанностью, которой

мы обязаны просвещенности нашего века.

Никто уже не станет поминать всуе имя

Владыки вселенной, но его оскорбляют

богохульством, и это не оскорбляет

наш слух. Люди уже не превозносят свои

собственные заслуги, но они умаляют

заслуги других людей. Никто уже не станет

грубо оскорблять своего врага, но его

умеют ловко оклеветать. Национальная

вражда угасает, но вместе с нею угасает

и любовь к Отечеству. Невежество,

достойное презрения, заменяется опасным

пирронизмом23.

Появляются недозволенные излишества,

бесчестные пороки; но иные из пороков

и излишеств награждаются именем

добродетелей; нужно обладать ими или

притворяться, что ими обладаешь.

Пусть кто угодно превозносит воздержанность

мудрецов нашего времени; я же вижу в

этом лишь утонченную развращенность,

столь же мало достойную моей похвалы,

как их искусственная простота*.

Подозрения,

недоверие, страхи, холодность,

сдержанность, ненависть постоянно

скрываются под этим неизменным и коварным

обличьем вежливости, под этою столь

хваленою благовоспитанностью, которой

мы обязаны просвещенности нашего века.

Никто уже не станет поминать всуе имя

Владыки вселенной, но его оскорбляют

богохульством, и это не оскорбляет

наш слух. Люди уже не превозносят свои

собственные заслуги, но они умаляют

заслуги других людей. Никто уже не станет

грубо оскорблять своего врага, но его

умеют ловко оклеветать. Национальная

вражда угасает, но вместе с нею угасает

и любовь к Отечеству. Невежество,

достойное презрения, заменяется опасным

пирронизмом23.

Появляются недозволенные излишества,

бесчестные пороки; но иные из пороков

и излишеств награждаются именем

добродетелей; нужно обладать ими или

притворяться, что ими обладаешь.

Пусть кто угодно превозносит воздержанность

мудрецов нашего времени; я же вижу в

этом лишь утонченную развращенность,

столь же мало достойную моей похвалы,

как их искусственная простота*.

Вот какой чистоты достигли наши нравы; вот как стали мы добродетельными людьми. Литература, науки и искусства вправе требовать, чтобы оценили по достоинству то, что принадлежит им в этом столь спасительном превращении. Я добавлю только одно соображение: если бы житель каких-нибудь отдаленных стран попытался создать себе представление о европейских нравах, исходя из состояния наук в наших странах, из совершенства наших искусств, из благопристойности наших театральных представлений, из мягкости наших манер, из приветливости наших речей и из того, как люди всякого возраста от утренней зари до заката солнца, казалось бы, только и делают, что наперебой стараются перещеголять друг друга в услужливости, — то у этого чужеземца сложилось бы о наших нравах представление как раз обратное тому, что они собой представляют в действительности.

* «Я

люблю, — говорит

Монтень, — собеседование

и спор, но лишь с немногими и в тесном

кругу. Ибо служить зрелищем для великих

мира сего и выставлять напоказ свой ум

и умение болтать я считаю делом вовсе

неподобающим для порядочного человека»24. Таково

ремесло всех наших остроумцев, кроме

одного25.

Таково

ремесло всех наших остроумцев, кроме

одного25.

Там, где нет никакого результата, там нечего искать и какой-либо причины, но здесь результат несомненен — явная испорченность; и наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства. Можно ли сказать, что это несчастье свойственно лишь нашему веку? Нет, господа, беды, вызванные нашим ненужным любопытством, стары, как мир. Ежедневные приливы и отливы вод Океана не более связаны с движением планеты, что светит нам по ночам26, чем судьба нравов и честности с успехами наук и искусств. Люди видели, что добродетель исчезла по мере того, как их сияние поднималось все выше над нашим горизонтом, и то же явление наблюдалось во все времена и повсеместно.

Возьмите

Египет — эту первую школу вселенной —

с его благодатным климатом под медным,

раскаленным небом; взгляните на эту

знаменитую страну, откуда Сезострис27 некогда отправился завоевывать мир.

Эта страна становится матерью

философии и изящных искусств, и вскоре

после этого — завоевана Камбизом, затем

греками, римлянами, арабами и, наконец,

турками23.

Возьмите Грецию, некогда населенную героями, которые дважды одолели Азию, один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов29. Рождающаяся литература не внесла еще испорченности в сердца ее обитателей; но развитие искусств, разложение нравов и иго македонца последовали непосредственно одно за другим; и Греция по-прежнему ученая, по-прежнему сладострастная и по-прежнему порабощенная в результате происходивших в ней переворотов получала лишь новых повелителей30. Все красноречие Демосфена31 никак не могло оживить организм, обессиленный роскошью и искусствами.

Во

времена Энниев и Теренциев32 — вот когда Рим, основанный пастухом33 и прославленный земледельцами34,

начинает приходить в упадок. Но после

Овидиев, Катуллов,

Марциалов35 и этой толпы непристойных писателей,

одни имена которых возмущают стыдливость,

Рим, бывший когда-то храмом добродетели,

превращается в театр преступлений,

позор народов и игрушку варваров. Эта

столица мира пала в конце концов под

тяжестью ярма, которое она наложила на

столь многие народы, и накануне дня ее

падения одному из ее граждан был пожалован

титул «арбитра хорошего вкуса»36.

Эта

столица мира пала в конце концов под

тяжестью ярма, которое она наложила на

столь многие народы, и накануне дня ее

падения одному из ее граждан был пожалован

титул «арбитра хорошего вкуса»36.

А что скажу я о том центре Восточной империи37, который по своему положению, казалось бы, должен был быть центром всего мира, об этом прибежище наук и искусств, изгнанных из остальной части Европы, быть может, скорее вследствие осмотрительности, нежели из варварства? Все, что в разврате и испорченности есть самого постыдного — в изменах, убийствах и отравлениях, — самого черного, все, что есть в скопищах всех преступлений самого жестокого, — вот что образует основу истории Константинополя; вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания38, коими кичится наш век.

Но к

чему нам искать в далеких временах

доказательства той истины, подтверждения

которой налицо перед нами? В Азии есть

огромная страна39,

где литература в почете и ведет к самым

высоким должностям в государстве. Если бы науки очищали нравы, если бы

учили они людей проливать кровь за свое

отечество, если бы внушали они мужество,

то народы Китая должны были быть мудрыми,

свободными и непобедимыми. Но если нет

такого порока, который не властвовал

бы над ними, если нет такого преступления,

которое не было бы у них обычным, если

ни познания министров, ни так называемая

мудрость законов, ни многочисленность

жителей этой обширной империи не

смогли ее оградить от ига невежественного

и грубого монгола40,

— то пригодились ли ей все ее ученые?

Что получила страна от почестей, коими

они осыпаны? Не то ли, что населяют ее

рабы и злодеи? Противопоставим этому

картину нравов немногочисленных

народов, которые, предохранив себя от

этой заразы ненужных знаний, своими

добродетелями создали собственное

свое счастье и явили собою пример для

других народов. Таковы были древние

персы — удивительная нация, где изучали

добродетель41,

как у нас изучают науку, которая с

такою легкостью покорила Азию и которая,

единственная,

прославилась тем, что история ее

установлений стала восприниматься

как философский роман42.

Если бы науки очищали нравы, если бы

учили они людей проливать кровь за свое

отечество, если бы внушали они мужество,

то народы Китая должны были быть мудрыми,

свободными и непобедимыми. Но если нет

такого порока, который не властвовал

бы над ними, если нет такого преступления,

которое не было бы у них обычным, если

ни познания министров, ни так называемая

мудрость законов, ни многочисленность

жителей этой обширной империи не

смогли ее оградить от ига невежественного

и грубого монгола40,

— то пригодились ли ей все ее ученые?

Что получила страна от почестей, коими

они осыпаны? Не то ли, что населяют ее

рабы и злодеи? Противопоставим этому

картину нравов немногочисленных

народов, которые, предохранив себя от

этой заразы ненужных знаний, своими

добродетелями создали собственное

свое счастье и явили собою пример для

других народов. Таковы были древние

персы — удивительная нация, где изучали

добродетель41,

как у нас изучают науку, которая с

такою легкостью покорила Азию и которая,

единственная,

прославилась тем, что история ее

установлений стала восприниматься

как философский роман42. Таковы были скифы43,

о которых до нас дошли столь восторженные

хвалебные отзывы. Таковы были германцы;

перо, уставшее описывать преступления44 и мерзости образованного, богатого

и сластолюбивого народа, с чувством

облегчения рисовало их простоту,

невинность и добродетели. Таков был

даже Рим во времена своей бедности и

неведения; такой, наконец, показала

себя до наших дней эта нация крестьян45,

столь превозносимая за храбрость,

которую не смогли сломить бедствия,

и за верность, которую не мог поколебать

дурной пример*.

Таковы были скифы43,

о которых до нас дошли столь восторженные

хвалебные отзывы. Таковы были германцы;

перо, уставшее описывать преступления44 и мерзости образованного, богатого

и сластолюбивого народа, с чувством

облегчения рисовало их простоту,

невинность и добродетели. Таков был

даже Рим во времена своей бедности и

неведения; такой, наконец, показала

себя до наших дней эта нация крестьян45,

столь превозносимая за храбрость,

которую не смогли сломить бедствия,

и за верность, которую не мог поколебать

дурной пример*.

Отнюдь не по глупости предпочли эти последние упражнениям ума иные упражнения. Они не могли не знать, что в других странах праздные люди проводят жизнь в спорах о высшем благе, о пороке и о добродетели и что спесивые болтуны, расточая сами себе величайшие похвалы, все остальные народы смешивают в один, под одним презрительным прозвищем варваров. Но эти варвары присмотрелись к их нравам и научились презирать их ученость**.

Забуду ли я, что из самых недр Греции поднялся этот город, столь же знаменитый счастливым своим неведением, как и мудростью своих законов; эта республика скорее полубогов, чем людей, настолько добродетели их, казалось, превосходили все человеческое? О, Спарта, вечное посрамление бесплодной учености!46 В то время, как пороки, предводительствуемые изящными искусствами, вместе с ними проникали в Афины, где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов51, ты изгнала из своих стен искусства и художников, науки и ученых!

* Я не

осмеливаюсь говорить здесь о счастливых

народах, не ведающих даже названий

тех пороков, с которыми нам так трудно

справляться, об этих дикарях Америки,

чей простой и естественный уклад жизни

Монтень без колебаний предпочитает не

только законам Платона47,

но даже всему тому самому совершенному,

что философия когда бы то ни было сможет

изобрести для управления народами. Он

приводит тому множество разительных

примеров для тех, кто способен этим

восхищаться. «Но

ведь, — говорит

он, — они

не носят коротких штанов/»48.

Он

приводит тому множество разительных

примеров для тех, кто способен этим

восхищаться. «Но

ведь, — говорит

он, — они

не носят коротких штанов/»48.

** По совести, пусть мне скажут, какого мнения должны были быть сами афиняне о красноречии, когда они его так старательно изгоняли из неподкупного совета, чьи приговоры не оспаривали сами боги? Что думали римляне о медицине, когда изгнали ее из своей Республики? А когда кое-какие остатки человечности заставили испанцев запретить своим законникам въезд в Америку, какое представление должны были они иметь о юриспруденции? Не скажете ли вы, что они думали одним этим поступком искупить все зло, которое они причинили этим несчастным индейцам?50

Исход

событий показал цену этих различий.

Афины стали обителью вежливости и

хорошего вкуса, страною ораторов и

философов; изящество строений

соответствовало в этом городе

изяществу языка: повсюду видны были там

мрамор и холст, оживленные руками

искуснейших мастеров; из Афин вышли эти

удивительные произведения, которые

будут служить образцами во все

развращенные века. Лакедемон52 являл собою менее блистательную картину. Там,

— говорили

другие народы, — люди

рождаются добродетельными и кажется,

что сам воздух этой страны внушает

добродетель. От

ее обитателей нам осталась лишь

память о их героических деяниях. Разве

такие памятники должны иметь для нас

меньше цены, чем мраморные изваяния,

что остались нам от Афин?

Лакедемон52 являл собою менее блистательную картину. Там,

— говорили

другие народы, — люди

рождаются добродетельными и кажется,

что сам воздух этой страны внушает

добродетель. От

ее обитателей нам осталась лишь

память о их героических деяниях. Разве

такие памятники должны иметь для нас

меньше цены, чем мраморные изваяния,

что остались нам от Афин?

Некоторые мудрецы, правда, противостояли общему потоку и убереглись от порока в обители муз. Но послушайте, какое суждение высказал первый и самый несчастный из этих мудрецов53 о художниках своего времени:

«Я изучил, — говорит он, — поэтов, и смотрю на них как на людей, чье дарование вводит в заблуждение их самих и других: они выдают себя за мудрецов, их считают таковыми, но они менее всего мудрецы.

От поэтов, —

продолжает Сократ, — я перешел к

художникам. Никто не был большим

невеждою в искусствах, чем я; никто

не был больше меня убежден, что художники

владеют весьма замечательными секретами. Между тем я увидел, что их положение не

лучше положения поэтов и что все они,

и те и другие, пребывают во власти одного

и того же предрассудка. Самые искусные

из них достигли совершенства в своем

деле и потому считают себя мудрейшими

из людей. Это их самомнение заставило

потускнеть в моих глазах весь блеск

их знания: так что поставив себя на

место оракула и вопрошая себя, кем бы я

предпочел быть — самим собою или ими,

— знать то, чему они научились, или

же знать, что я ничего не знаю, я ответил

самому себе и Богу: я хочу остаться самим

собою.

Между тем я увидел, что их положение не

лучше положения поэтов и что все они,

и те и другие, пребывают во власти одного

и того же предрассудка. Самые искусные

из них достигли совершенства в своем

деле и потому считают себя мудрейшими

из людей. Это их самомнение заставило

потускнеть в моих глазах весь блеск

их знания: так что поставив себя на

место оракула и вопрошая себя, кем бы я

предпочел быть — самим собою или ими,

— знать то, чему они научились, или

же знать, что я ничего не знаю, я ответил

самому себе и Богу: я хочу остаться самим

собою.

Мы не

знаем — ни софисты, ни поэты, ни ораторы,

ни художники, ни я, — что есть истина,

добро, красота. Но есть между нами то

различие, что хотя эти люди ничего

не

знают, все они полагают, что знают

кое-что; тогда как я, если и ничего не

знаю, то, по меньшей мере, не имею на этот

счет никаких сомнений. Так что все это

превосходство, дарованное мне

оракулом, сводится лишь к тому, что я

твердо убежден в том, что мне неизвестно

то, чего я не знаю».

Итак, вы видите, что самый мудрый из людей, по суждению богов, и самый ученый из афинян, по мнению всей Греции, Сократ, воздает хвалу неведению! Можно ли верить, что если бы вновь ожил он среди нас в наше время, наши ученые и художники заставили бы его изменить свое мнение? Нет, милостивые государи: этот справедливый человек продолжал бы презирать наши ненужные науки; он никак не способствовал бы приумножению той массы книг, коими засыпают нас со всех сторон, и он оставил бы, как он это и сделал, в назидание своим ученикам и нашим внукам лишь свой пример и память о своих добродетелях. Вот так хорошо поучать людей.

Сначала

Сократ в Афинах, за ним Катон Старший в

Риме54 обрушились на этих коварных и хитрых

греков, которые создавали соблазны для

добродетели и ослабляли мужество своих

сограждан. Но науки, искусства и

диалектика все же восторжествовали:

Рим переполнялся философами и

ораторами; военная дисциплина оказалась

в пренебрежении; к земледелию стали

относиться с презрением; люди разделились

на секты и забыли об общем отечестве. Вместо священных слов: свобода,

бескорыстие, повиновение законам,

появились имена: Эпикур, Зенон,

Арке-силай55. С

тех пор, как среди нас начали появляться

ученые, — говорили

их собственные философы, — добродетельные

люди сокрылись™. До

тех пор римляне довольствовались

тем, что поступали добродетельно; все

погибло, когда они начали изучать

добродетель.

Вместо священных слов: свобода,

бескорыстие, повиновение законам,

появились имена: Эпикур, Зенон,

Арке-силай55. С

тех пор, как среди нас начали появляться

ученые, — говорили

их собственные философы, — добродетельные

люди сокрылись™. До

тех пор римляне довольствовались

тем, что поступали добродетельно; все

погибло, когда они начали изучать

добродетель.

О,

Фабриций!57 Что почувствовала бы ваша великая душа,

если бы на ваше несчастье, вновь вызванный

к жизни, вы увидели пышное обличив

Рима, который спасен был некогда вашей

рукою и который честное ваше имя

прославило больше, чем все его завоевания?

«Боги! — сказали бы вы, — во что

превратились эти соломенные крыши и

скромные очаги, где некогда обитали

умеренность и добродетель? Какое

пагубное великолепие сменило римскую

простоту? Что это за незнакомый язь!к?58 что за изнеженные нравы? что означают

эти статуи, эти картины, эти здания?

Безумные, что вы наделали? Вы, повелители

народов, вы превратились в рабов тех

никчемных людей, которых вы покорили!59 Риторы — вот кто правит вами! Для того,

чтобы обогатить архитекторов, художников,

скульпторов и комедиантов — вот для

чего оросили вы вашею кровью Грецию и

Азию! Останки Карфагена стали добычею

флейтиста!60 Римляне, спешите же уничтожить эти

амфитеатры; разбейте эти мраморные

изваяния, сожгите эти картины! Изгоните

рабов, которые вас себе подчиняют, и

пагубные искусства их, вас развращающие. Пусть другие руки прославляют себя

ненужными дарованиями; единственное

дарование, достойное Рима, — это

завоевание мира, чтобы установить в нем

царство добродетели61.

Когда Киней принял наш сенат за собрание

царей62,

он не был ослеплен ни ненужною

пышностью, ни изысканною утонченностью;

он не услышал там никчемного красноречия,

в котором изощряются и находят

наслаждение праздные люди. Что же увидел

Киней такого величественного? О,

граждане! он увидел зрелище, какого

никогда не дадут вам ни ваши богатства,

ни все ваши искусства, самое прекрасное

зрелище, которое когда-либо видели под

небесами: собрание двухсот добродетельных

людей, достойных повелевать в Риме и

править землею».

Пусть другие руки прославляют себя

ненужными дарованиями; единственное

дарование, достойное Рима, — это

завоевание мира, чтобы установить в нем

царство добродетели61.

Когда Киней принял наш сенат за собрание

царей62,

он не был ослеплен ни ненужною

пышностью, ни изысканною утонченностью;

он не услышал там никчемного красноречия,

в котором изощряются и находят

наслаждение праздные люди. Что же увидел

Киней такого величественного? О,

граждане! он увидел зрелище, какого

никогда не дадут вам ни ваши богатства,

ни все ваши искусства, самое прекрасное

зрелище, которое когда-либо видели под

небесами: собрание двухсот добродетельных

людей, достойных повелевать в Риме и

править землею».

Но

давайте перенесемся через века и

пространства и посмотрим, что произошло

в наших странах и у нас на глазах; или

нет — лучше отбросим отвратительные

картины, которые могли бы задеть нашу

чувствительность, и избавим себя от

труда повторять то же самое под другими

названиями. Не напрасно вызвал я тень

Фабриция и заставил ли я сказать

этого великого человека хоть что-нибудь

такое, чего я не смог бы вложить в уста

Людовика XII

или Генриха IV?63 В наше время, правда, Сократу не пришлось

бы выпить сок цикуты, но ему пришлось

бы испить нечто еще более горькое —

отвратительные насмешки и презрение,

что во сто раз хуже, чем смерть.

Вот каким образом роскошь, распущенность и рабство во все времена становились наказанием за все исполненные гордыни попытки выйти из счастливого неведения, в которое погрузила нас вечная Мудрость. Густая пелена, которою покрыла она все свои действия, казалось, достаточно предупреждала нас о том, что она вовсе не предназначала нас для ненужных и пустых разысканий. Но сумели ли мы воспользоваться или безнаказанно пренебречь хоть одним из ее уроков? Народы, знайте же раз навсегда, что природа хотела уберечь вас от знания, как мать, которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все тайны, которые она от нас скрывает, — это беды, от которых она нас ограждает; что трудности учения — это не меньшее из ее благодеяний. Люди испорчены; они могли бы быть еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными.

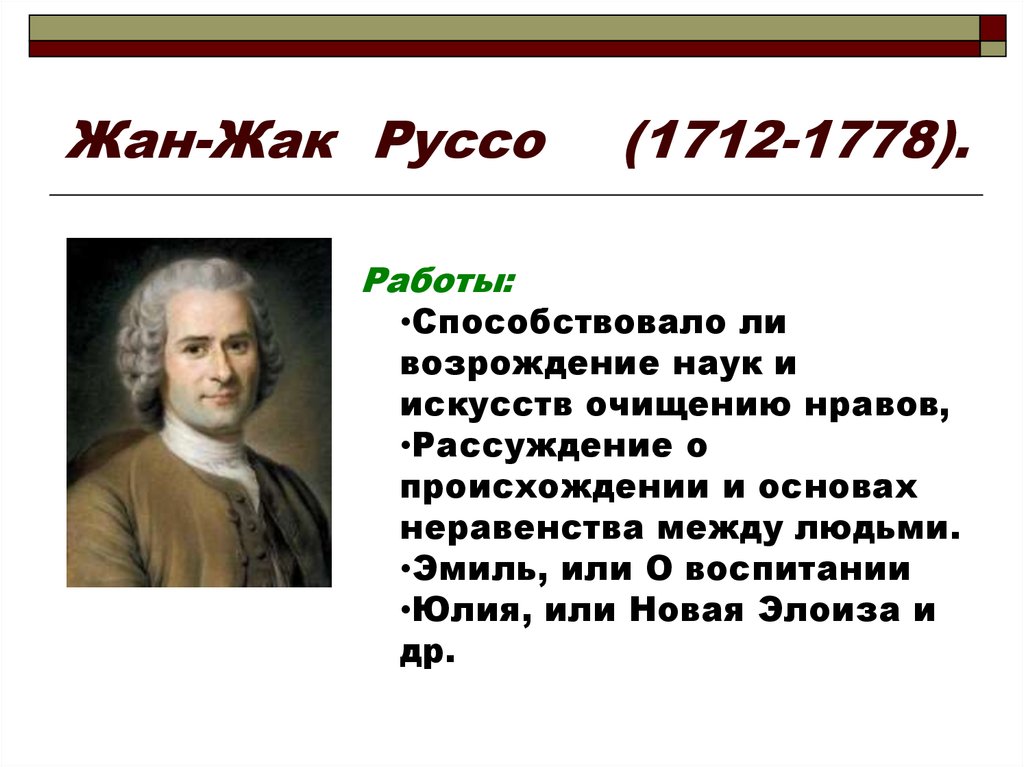

Философско-просветительские идеи Жан-Жака Руссо

Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.) — виднейший представитель философии Просвещения, оригинальный мыслитель, педагог и искусствовед, в трудах которого художественно представлены культ личности, культ природы, чувственности и чувство социальной несправедливости. Через эти основные, идеи его учение приобретает удивительную целостность. Невоздержанный, неуравновешенный, дошедший до морального индифферентизма, Руссо проповедует идеальную мораль и идеальные правила воспитания.

Через эти основные, идеи его учение приобретает удивительную целостность. Невоздержанный, неуравновешенный, дошедший до морального индифферентизма, Руссо проповедует идеальную мораль и идеальные правила воспитания.

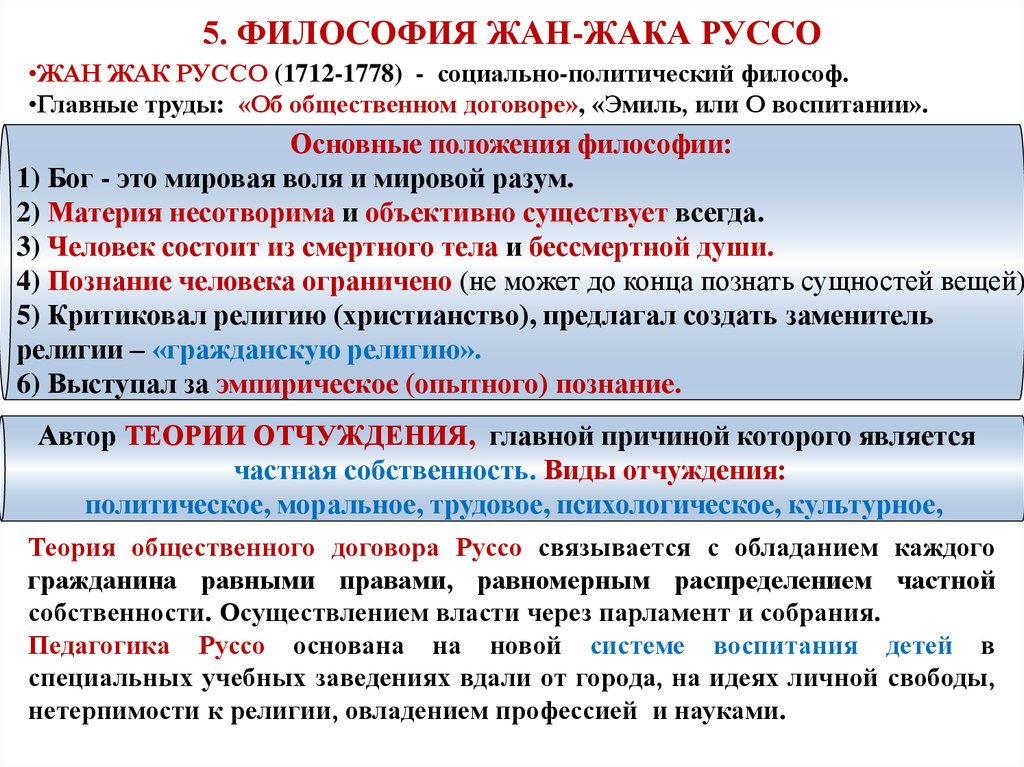

Уже в своей первой работе «Рассуждение о науках и искусствах» Руссо противопоставляет развитие науки и искусства упадку нравов, аморальности и лицемерию. Развитие цивилизации, искусства и науки отдалило человека от природы. Конечно, «наука в ее абстрактном смысле достойна всяческого уважения», она «помогает безошибочно постичь суть явлений». Однако на ее основе возникает стремление отличиться, она «неизбежно порождает зло гораздо более пагубное, нежели то добро, которым она кичится». Наука делает человека честолюбивым и тем самым искажает его нрав. «Любовь к словесности, философии и изящным искусствам убивает в нас любовь к насущнейшим нашим обязанностям и к подлинной славе. Стоило однажды талантам возобладать над честностью и добродетелью, как каждый пожелал стать человеком приятным, и никто не желает быть человеком достойным». На смену полной добродетельной жизни нравственного человека наука и искусство привнесли зло и неестественные свойства: цинизм атеистов и скептиков, тунеядство, лицемерие к власть имущим, паразитизм, разврат. Науки уничтожили духовную культуру. Как пример, государства греков и римлян погибли из-за падения морали.

На смену полной добродетельной жизни нравственного человека наука и искусство привнесли зло и неестественные свойства: цинизм атеистов и скептиков, тунеядство, лицемерие к власть имущим, паразитизм, разврат. Науки уничтожили духовную культуру. Как пример, государства греков и римлян погибли из-за падения морали.

Согласно Руссо, все люди от природы равны. В естественных условиях они различались лишь тем, что обладали различными признаками. У них не было частной собственности. Однако создание орудий труда усугубило различие между людьми, что соответствовало все большему отдалению их от первобытного состояния и возникновению неравенства. Это неравенство окончательно устанавливается вслед за возникновением частной собственности на землю.

Развитие своей мысли Руссо осуществляет в работе «Об общественном договоре», где теория государства Т. Гоббса дополнена важной идеей: государство обязано обеспечивать равноправие и свободу граждан. Возникшее на основе договора, такое государство должно иметь идеальную конституцию, уничтожить угнетение, эксплуатацию и зло и восстановить мораль «естественного человека».

Образ воспитания нравственного человека предложен Руссо в работе «Эмиль, или о воспитании». В ней утверждается, что в существующем обществе формы воспитания несовершенны. Все хорошо, что создано руками Творца, но все портится в руках человека. Поэтому воспитание ребенка должно быть изолировано от общественной среды, его надо воспитывать на лоне природы. Ребенок, воспитанный вне порочной и развратной цивилизации, не будет знать о морали существующего общества. Особое внимание следует обращать на его естественные чувства, а к принципам истинной морали он придет самостоятельно. Целью воспитания является формирование честного, откровенного, доброго человека, свободного от пороков.

В романе «Новая Элоиза» Руссо больше внимания уделяет эмоциям героев, волнениям чувств, проявлению добродетели, лирической меланхолии. Обостренное внимание к своему «я» и душевным конфликтам является характерной чертой героев его романа. В истории литературы Руссо признан противником классицизма и представителем сентиментализма.

Известно отрицательное отношение Руссо к религии. Он атеист. Религиозное воспитание, по его мнению, необходимый момент для создания нового человека, но религия откровения принципиально отвергается им. В справедливом идеальном обществе должна существовать «идеальная религия», соответствующая природе и естественным чувствам человека. Такая религия требует от человека доброты, искренности чувств и борется с пороками, порожденными развитием цивилизации. Руссо возвеличивает человека: «Прекрасное и величественное зрелище являет собою человек, выходящий, если так можно выразиться, из небытия собственными усилиями, светом разума рассеивающий мрак, которым окутала его природа, возвышающийся над самим собою, устремляющийся духом в небеса, с быстротою солнечного луча пробегающий мыслью огромные пространства вселенной и, что еще величественнее и труднее, — углубляющийся в самого себя, чтобы изучить человека и познать его природу, его обязанности и назначение». Идеи Руссо вдохновляли не одно поколение мыслителей. Известно их особое влияние на И. Канта и Л.Н. Толстого.

Известно их особое влияние на И. Канта и Л.Н. Толстого.

Введение в творчество Руссо

Немногие политические философы вызывали такие разные интерпретации, как Жан-Жак Руссо (1712–1778). Читатель, который впервые знакомится с Руссо, встречает автора, явно любящего великие парадоксы, предлагающего то, что часто кажется несовместимым, — восхваляя, например, Спарту и суровую политическую добродетель в одном произведении, превознося доброту одинокой личности и частного человека. наслаждение чувством существования в другом. Действительно, Руссо считается основоположником социализма и национализма, с одной стороны, и романтизма и экзистенциализма, с другой. На раннем этапе его обвинили в том, что он вдохновил некоторые из самых крайних аспектов Французской революции, и Робеспьер считал его авторитетом. Тем не менее, наряду с портретом Руссо-революционера-республиканца, есть и другие, которые заявляют, что находят в его трудах политическое учение антисовременного реакционного консерватизма, изобилующее враждебностью к торговле и промышленному развитию, осуждением крупных национальных государств и противодействие распространению научных знаний в целом.

Сам Руссо знал о парадоксальном впечатлении, которое произвела его мысль, и обсуждает этот вопрос в своем Письме к Даламберу о Театре и других местах. Тем не менее, Руссо говорит нам, что все его основные работы, начиная с работы, которая впервые сделала его знаменитым, «Первого дискурса» ( «Рассуждения об искусствах и науках» ), образуют «систему». Каждая покоится на одних и тех же фундаментальных теоретических основаниях, вытекающих из единого принципа. В одной из поздних работ Руссо есть персонаж, резюмирующий урок, который он извлек из внимательного прочтения Руссо: «В ходе развития великого принципа [Руссо] я видел, что природа сделала человека счастливым и добрым, но общество развращает его и делает его невзгоды.»

Какова природа нынешней испорченности человека и каковы ее глубочайшие причины, по Руссо? В чем, по его мнению, состоит «природная добродетель» человека? Какое решение или решения могут быть, чтобы вылечить людей от их нынешних болезней? В нижеследующем обзоре мысли Руссо в очень краткой форме рассматривается, как эти центральные вопросы разрабатываются в наиболее важных политических работах Руссо.

«Что станет с добродетелью, если богатство будет приобретено любой ценой? Политики древнего мира постоянно говорили о морали и добродетели; наши говорят только о торговле и деньгах. – Discourse on the Arts and Sciences (1750)

Политические сочинения Руссо начинаются с его утверждений о коррупции человечества в современной европейской политической жизни. Он выступает как критик Просвещения и его воодушевляющего взгляда на то, что прогресс в искусстве и науке неразрывно связан с моральным и политическим прогрессом. В ответ на приз конкурса эссе Дижонской академии, в котором был поставлен вопрос: «Способствовала ли реставрация наук и искусств очищению нравов?», Руссо выдвинул иконоборческий аргумент, что такая реставрация не помогла. так.

Руссо утверждает, что популяризация философии просветителями на самом деле является ее вульгаризацией, вызванной не чистой любовью к мудрости, а стремлением к общественным почестям и престижу. Современное общество не только не избавляет европейцев от их прежнего рабства в феодальной Европе, но фактически взращивает новые формы зависимости и рабства. Нравы приличного общества, увещевает Руссо, есть не что иное, как подделка добродетели, которой человек маскирует свой эгоизм ради своего тщеславия. Прежде всего, Просвещение естественным образом согласуется с деспотизмом, потому что оно враждебно религии и даже имеет тенденцию порождать атеизм, тогда как политическая добродетель таких обществ, как Спарта и Римская республика, воодушевлялась прежде всего гражданским благочестием их граждан.

Современное общество не только не избавляет европейцев от их прежнего рабства в феодальной Европе, но фактически взращивает новые формы зависимости и рабства. Нравы приличного общества, увещевает Руссо, есть не что иное, как подделка добродетели, которой человек маскирует свой эгоизм ради своего тщеславия. Прежде всего, Просвещение естественным образом согласуется с деспотизмом, потому что оно враждебно религии и даже имеет тенденцию порождать атеизм, тогда как политическая добродетель таких обществ, как Спарта и Римская республика, воодушевлялась прежде всего гражданским благочестием их граждан.

Первое выступление очень риторично, и его поверхностное впечатление может ввести в заблуждение относительно более глубокого тезиса. Это вызвало ряд нападок, на некоторые из которых Руссо потрудился ответить. (Кроме того, его короткое письмо Preface to Narcissus предлагает полезное изложение его аргументов). Руссо обвиняли в нападках на ученость и науку, в то время как он сам, очевидно, был человеком большой учености, в желании вернуться к первобытному варварству и в проповеди сожжения великих библиотек Европы. Разъясняя свои взгляды, Руссо подчеркивает несколько моментов. Во-первых, его тезис выходит за рамки конкретного вопроса, поставленного Дижонской академией, поскольку он считает, что между наукой и политической добродетелью существует фундаментальное противоречие.0015 как таковой , а не только в свое время. Следовательно, его тезис носит преимущественно не исторический, а теоретический характер. Он не отрицает, что по сравнению со средневековым периодом и его схоластикой (которую он называет «состоянием хуже невежества») период, непосредственно следующий за ним, представлял собой способ прогресса. Однако меньшую испорченность по сравнению с этой ранней крайностью не следует путать с «очищением нравов».

Разъясняя свои взгляды, Руссо подчеркивает несколько моментов. Во-первых, его тезис выходит за рамки конкретного вопроса, поставленного Дижонской академией, поскольку он считает, что между наукой и политической добродетелью существует фундаментальное противоречие.0015 как таковой , а не только в свое время. Следовательно, его тезис носит преимущественно не исторический, а теоретический характер. Он не отрицает, что по сравнению со средневековым периодом и его схоластикой (которую он называет «состоянием хуже невежества») период, непосредственно следующий за ним, представлял собой способ прогресса. Однако меньшую испорченность по сравнению с этой ранней крайностью не следует путать с «очищением нравов».

Во-вторых, Руссо отвергает обвинения в том, что он враг искусств и наук. Они наносят ущерб добродетельному политическому порядку, но для уже испорченного общества это только искусства и науки, которые могут смягчить последствия порчи для тех немногих, кто «еще не стал плохим».

Наконец, Руссо подчеркивает, что наука как таковая неплоха. Это естественное призвание тех «нескольких возвышенных гениев» человечества (таких как Бэкон, Ньютон и Декарт). Скорее, наука или философия не подходят для «человека вообще». Руссо пользуется ироническим заявлением, что он «честный человек, который ничего не знает и тем не менее ценит себя за это».

Руссо понимает свою Первую речь как работу философа, направленную на защиту «человека вообще» от опасностей философии. В то же время, поскольку просветительская популяризация философии обедняет ее, он стремится также к защите истинной философии. Это двоякое намерение следует иметь в виду при интерпретации всех поздних произведений Руссо.

Второй дискурс – Природа, человеческая природа и история человечества«Философы, исследовавшие основы общества, все чувствовали необходимость вернуться к естественному состоянию, но никто из них не достиг его». – Второй дискурс

Руссо утверждает в «Исповеди» , что его «Беседы о происхождении и основаниях неравенства среди людей» ( или Второй дискурс) являются произведением, в котором его принципы «явлены с величайшей смелостью». , если не сказать дерзость. Он поднимает тему естественного состояния и предлагает критический ответ Гоббсу и Локку, каждый из которых сделал это понятие центральным в своих политических учениях. В то время как Руссо принимает антиаристотелевское утверждение Гоббса о том, что люди не являются по своей природе политическими животными, он отвергает гоббсовское описание естественного состояния, обвиняя Гоббса и других в проецировании на естественного человека пороков и психологических характеристик человека, уже живущего в обществе.

, если не сказать дерзость. Он поднимает тему естественного состояния и предлагает критический ответ Гоббсу и Локку, каждый из которых сделал это понятие центральным в своих политических учениях. В то время как Руссо принимает антиаристотелевское утверждение Гоббса о том, что люди не являются по своей природе политическими животными, он отвергает гоббсовское описание естественного состояния, обвиняя Гоббса и других в проецировании на естественного человека пороков и психологических характеристик человека, уже живущего в обществе.

Первая часть работы изображает людей, которые еще не испорчены входом в цивилизацию. Это государство не является войной всех против всех, как утверждал Гоббс. Человек в этом чистом природном состоянии «естественно добр», под чем Руссо понимает, что он самодостаточен — природа снабжает его тем, что он желает, его желания никогда не превосходят его потребности. Человек в чистом естественном состоянии есть для Руссо не «благородный дикарь», как иногда утверждают, а аморальное, даже совсем глупое животное. Он одинок, если не считать случайных встреч, дающих возможность для секса и размножения; забота о детях со стороны женщин минимальна.

Он одинок, если не считать случайных встреч, дающих возможность для секса и размножения; забота о детях со стороны женщин минимальна.

Единственная характеристика, отличающая людей от других животных, — это то, что Руссо называет «совершенством». Человек более податлив, чем другие животные, обладая способностью учиться и изобретать лучшие средства для удовлетворения своих потребностей. Руссо отрицает, что выход человека из чистого природного состояния является телеологическим или провиденциальным. Скорее, то, что возвышает человека, — это серия «случайностей», которые в конечном итоге приводят к развитию больших интеллектуальных и психологических способностей, причем способность к языку является наиболее значительной. Этот процесс в конце концов поднимает естественного человека из его досоциального состояния в самые примитивные социальные группы. Руссо называет эту эпоху первобытного общества «самой счастливой и самой прочной эпохой» и «лучшим состоянием человека». Но его точка зрения сложна, поскольку позже он описывает это предполагаемое лучшее состояние человека как такое, в котором «месть стала ужасной, а люди — кровожадными и жестокими»; и эта предполагаемая лучшая эпоха наступает до того, как «все наши способности» развились у людей. Представление русской истории Руссо здесь указывает на противоречие между «благом» человека в целом или человеческого вида и «благом» человека, когда он рассматривается как индивидуальное существо, обладающее способностями к разуму, науке и философии. .

Представление русской истории Руссо здесь указывает на противоречие между «благом» человека в целом или человеческого вида и «благом» человека, когда он рассматривается как индивидуальное существо, обладающее способностями к разуму, науке и философии. .

Раскрывая свою гипотетическую историю, Руссо продолжает описание генезиса земледелия, семейной жизни и идеи частной собственности. Фундаментальная основа обычного неравенства возникает из-за неравного распределения собственности. Политическое сообщество, защищающее частную собственность, возникло в результате мошенничества, совершаемого несколькими богатыми, желающими господствовать над многими бедняками, акт, который Руссо незабываемо описывает как «наиболее хорошо продуманный проект, когда-либо приходивший в человеческое сознание», посредством которого « немногие честолюбивые люди отныне подчинили все человечество труду, рабству и нищете».

В чистом природном состоянии человек (и другие животные) обладает двумя чертами: amour-de-soi, или естественной любовью к себе, состоящей из желания сохранить себя; и pitié , или спонтанная форма сострадания, вызванная наблюдением страданий других представителей того же вида. Хотя обе черты сохраняются в той или иной форме в гражданском обществе, каждая трансформируется появлением в человеке третьей черты или силы души — amour-propre , или заботы о себе, которая берет начало в способности людей сравнивать себя друг с другом. и соответствующее стремление к общественному почету. Теория Руссо amour-propre сложный. Его презентация часто кажется полностью негативной; оно изображается как источник низменного тщеславия человека и его желания господствовать над другими, его рабства чужому мнению и, следовательно, потери им истинной внутренней свободы. Однако Руссо также видит в amour-propre источник всех моральных и социальных добродетелей.

Хотя обе черты сохраняются в той или иной форме в гражданском обществе, каждая трансформируется появлением в человеке третьей черты или силы души — amour-propre , или заботы о себе, которая берет начало в способности людей сравнивать себя друг с другом. и соответствующее стремление к общественному почету. Теория Руссо amour-propre сложный. Его презентация часто кажется полностью негативной; оно изображается как источник низменного тщеславия человека и его желания господствовать над другими, его рабства чужому мнению и, следовательно, потери им истинной внутренней свободы. Однако Руссо также видит в amour-propre источник всех моральных и социальных добродетелей.

«Человек рождается свободным, и везде он в цепях. Тот, кто считает себя господином других, тем не менее является большим рабом, чем они. Как произошло это изменение? Я не знаю. Что может сделать его законным? Думаю, я могу ответить на этот вопрос». – Об общественном договоре

– Об общественном договоре

Проблема человеческой испорченности служит отправной точкой для политического трактата Руссо, Об общественном договоре , который предлагает политическое решение в виде проекта республиканской формы правления.

Руссо представляет работу, заявляя, что он берет «людей такими, какие они есть, и законы такими, какими они могут быть». Таким образом, он стремится «примирить… то, что позволяет право, с тем, что предписывает интерес, так, чтобы справедливость и польза не противоречили». В то же время, начиная с провозглашения того, что «человек рождается свободным, и везде он в цепях», Руссо как бы ставит под сомнение легитимность всех существующих режимов.

Работа вдохновлена попыткой примирить естественную свободу личности с властью государства. Как видно из названия, Руссо следует современной традиции общественного договора Гроция, Гоббса и Локка. Но он утверждает, что эти более ранние политические доктрины неспособны обеспечить морально легитимный политический порядок: государство Левиафана Гоббса дает юридическую санкцию деспотическому правлению, в то время как коммерческая республика Локка не может обеспечить истинную политическую свободу, потому что ее формальные юридические права просто скрывают господство бедняков. богатыми.

богатыми.

Ключевой концепцией Общественного договора является то, что Руссо называет Всеобщей волей, понимаемой как коллективная воля всего гражданина. Подчиняясь всеобщей воле и образуемым в соответствии с ней законам, отдельный гражданин, рассуждает Руссо, сохраняет свою первоначальную, естественную свободу, потому что он подчиняется не какой-либо посторонней власти, а фактически только своей собственной воле.

Рассказ Руссо о Всеобщей воле долгое время вызывал недоумение у толкователей. С одной стороны, кажется, что это демократическая концепция политической власти, в которой коллективная воля народа служит основой для всей общественной морали и права. С другой стороны, можно рассматривать его как концепцию общего блага, которая выходит за рамки желаний публики в любых конкретных обстоятельствах и, следовательно, служит не средством для их желаний, а мерилом для их оценки.

Особую трудность представляет понимание того, что имел в виду Руссо, говоря, что Генеральная Воля «никогда не может ошибаться». Абстрактно это утверждение последовательно, хотя и тавтологично: Общая Воля, поскольку она желает самой себя, не может быть в противоречии с самой собой. Некоторые ученые указывают на альтернативную интерпретацию: под неспособностью Всеобщей Воли «ошибаться» Руссо понимает, что высшей властью в правильно функционирующем обществе может быть только само общество, а не иная власть, а именно дополитические права отдельные, или любые богословские претензии религиозных авторитетов.

Абстрактно это утверждение последовательно, хотя и тавтологично: Общая Воля, поскольку она желает самой себя, не может быть в противоречии с самой собой. Некоторые ученые указывают на альтернативную интерпретацию: под неспособностью Всеобщей Воли «ошибаться» Руссо понимает, что высшей властью в правильно функционирующем обществе может быть только само общество, а не иная власть, а именно дополитические права отдельные, или любые богословские претензии религиозных авторитетов.

Особого упоминания заслуживают две дополнительные функции Общественный договор . Во-первых, это обсуждение Руссо роли Законодателя, которого он описывает как человеческое существо «высшего разума», способное видеть «все человеческие страсти, но не испытывать ни в одной из них». Политические общества требуют для своего основания законодателя, способного «изменить человеческую природу… превратить каждого индивидуума, который сам по себе является совершенным и единичным целым, в часть большего целого». Такой основатель, утверждает Руссо, должен будет использовать какое-то религиозное учение, чтобы придать достаточный авторитет законам и обычаям, которые он вводит (Руссо приводит в качестве примеров Ликурга, основателя Спарты, и Кальвина, которого он представляет как основателя или повторно основателя Женевы). Концепция Законодателя Руссо возвращает в современную политическую философию тему, занимающую центральное место в классической политической мысли Платона, Аристотеля и Цицерона и сохранившуюся у Макиавелли в форме нового князя-основателя, но в значительной степени отсутствующую в теориях общественного договора. Гоббса и Локка.

Такой основатель, утверждает Руссо, должен будет использовать какое-то религиозное учение, чтобы придать достаточный авторитет законам и обычаям, которые он вводит (Руссо приводит в качестве примеров Ликурга, основателя Спарты, и Кальвина, которого он представляет как основателя или повторно основателя Женевы). Концепция Законодателя Руссо возвращает в современную политическую философию тему, занимающую центральное место в классической политической мысли Платона, Аристотеля и Цицерона и сохранившуюся у Макиавелли в форме нового князя-основателя, но в значительной степени отсутствующую в теориях общественного договора. Гоббса и Локка.

Проблема религиозного авторитета, поднятая в дискуссии о Законодателе, — это та проблема, которой Руссо заканчивает свою работу. Предпоследняя глава, посвященная «Гражданской религии», развивает то, что Руссо считает самой серьезной проблемой, стоящей перед любым политическим проектом республиканской свободы в современной европейской жизни. Все классические республики, которые Руссо предлагает в качестве моделей в другом месте своей работы, имели в своей основе гражданские религии; патриотизм и благочестие были по сути идентичны, так как у каждого города или народа были свои особые боги. У древних израильтян, согласно Руссо, была гражданская религия, сравнимая с языческими народами по законам, данным им Моисеем. Все это меняется с возникновением христианства, которое в своей универсальности и в своем различии между политической и духовной властью создает ситуацию разделенной лояльности или суверенитета для граждан любого христианского государства. В этих отрывках Руссо предлагает необычайно смелую критику христианства, и именно эта часть его работы больше всего повинна в том, что христианство было запрещено во Франции и в родной для Руссо Женеве еще при его жизни. В заключительной части работы он заключает, что христианство, которое, по его словам, «полностью восторжествовало», делает невозможным восстановление здоровых политических порядков.

У древних израильтян, согласно Руссо, была гражданская религия, сравнимая с языческими народами по законам, данным им Моисеем. Все это меняется с возникновением христианства, которое в своей универсальности и в своем различии между политической и духовной властью создает ситуацию разделенной лояльности или суверенитета для граждан любого христианского государства. В этих отрывках Руссо предлагает необычайно смелую критику христианства, и именно эта часть его работы больше всего повинна в том, что христианство было запрещено во Франции и в родной для Руссо Женеве еще при его жизни. В заключительной части работы он заключает, что христианство, которое, по его словам, «полностью восторжествовало», делает невозможным восстановление здоровых политических порядков.

Другие работы

Руссо является автором ряда других работ, имеющих значение для развития современной политической философии. Наиболее важным является его трактат о воспитании (написанный в форме романа) Эмиль , который Руссо считал своим величайшим произведением и который он намеревался читать вместе с Об общественном договоре. Эмиль исследует проблему коррупции на уровне современного человека через описание воспитания мальчика философским наставником в идеальной среде. В произведение включен длинный раздел «Исповедание веры савойского викария», в котором персонаж юности Руссо излагает религиозную доктрину, взывающую к авторитету совести и чувств каждого человека, и которая кажется отрицать концепцию божественного откровения, заложенную в традиционном христианстве. (как это было в Об общественном договоре, именно этот раздел работы, посвященной религии, был наиболее ответственным за ее запрещение во Франции и Женеве.) отношения искусства к здоровью политического сообщества. Его Правительство Польши и Конституционный проект для Корсики предлагают практические предложения по политической реформе в его время. Его письмо Вольтеру предлагает расширенное рассмотрение природы религии и возможности общественного просвещения. В своем романе Жюли, или Новая Элоиза , , который стал бестселлером при жизни Руссо, он предлагает современным читателям модель нравственной и романтической жизни.

Эмиль исследует проблему коррупции на уровне современного человека через описание воспитания мальчика философским наставником в идеальной среде. В произведение включен длинный раздел «Исповедание веры савойского викария», в котором персонаж юности Руссо излагает религиозную доктрину, взывающую к авторитету совести и чувств каждого человека, и которая кажется отрицать концепцию божественного откровения, заложенную в традиционном христианстве. (как это было в Об общественном договоре, именно этот раздел работы, посвященной религии, был наиболее ответственным за ее запрещение во Франции и Женеве.) отношения искусства к здоровью политического сообщества. Его Правительство Польши и Конституционный проект для Корсики предлагают практические предложения по политической реформе в его время. Его письмо Вольтеру предлагает расширенное рассмотрение природы религии и возможности общественного просвещения. В своем романе Жюли, или Новая Элоиза , , который стал бестселлером при жизни Руссо, он предлагает современным читателям модель нравственной и романтической жизни. Он также является автором трех автобиографических работ: « исповедей» , призванных сравняться с исповедью святого Августина или заменить ее; Руссо: Судья Жан-Жака , состоящий из трех диалогов, в которых Руссо утверждает, что судит о своей собственной карьере; и Мечты одинокого ходока , его последняя работа.

Он также является автором трех автобиографических работ: « исповедей» , призванных сравняться с исповедью святого Августина или заменить ее; Руссо: Судья Жан-Жака , состоящий из трех диалогов, в которых Руссо утверждает, что судит о своей собственной карьере; и Мечты одинокого ходока , его последняя работа.

Хотя Руссо утверждал, что все его основные произведения составляют часть системы, его сочинения не являются «систематическими» в стандартном смысле. Он решил представить свою мысль драматично и, следовательно, загадочно. Как он поясняет в «Руссо: судья Жан-Жака » и в других местах, он считал возможным уловить целостность своей мысли только путем понимания каждой из его основных работ в их отношении друг к другу.

Дополнительные вводные материалы см. также:

Аллан Блум, «Руссо», в История политической философии, Ред. Лео Штраус и Джозеф Кропси, Чикаго: 1987.

Бертран де Жувенель, «Руссо, пессимистический эволюционист», Йельские французские исследования , Нью-Хейвен: 1961. имплицитная предпосылка, что образование улучшает людей, делая их более нравственными.

имплицитная предпосылка, что образование улучшает людей, делая их более нравственными.

Многие, в том числе и я (хотя и несколько скептически), провозглашают, что Литература, в частности, имеет моральное воздействие, и это мнение продолжает оставаться популярным.

Наверняка вы видели множество статей, в которых утверждается, что чтение Джейн Остин делает нас более чувствительными и этичными существами?

Даже популярные интеллектуалы, такие как Стивен Пинкер и Марта Нуссбаум, приводили доводы в пользу моральной пользы чтения.

Однако кажется общепризнанной истиной, что любое заявление с такой широкой популярностью должно иметь недоброжелателей.

В 18 веке самым громким и провокационным сторонником противоположной точки зрения был Жан-Жак Руссо, гражданин Женевы.

Руссо озаглавил свое первое эссе, которое наиболее четко отражает его противоположную позицию в отношении моральных преимуществ гуманистического образования, Рассуждение о науках и искусствах , или, как его ласково называют, Первая беседа .

Первая лекция возникла скромно как работа на конкурс эссе, организованный Академией Дижона в 1750 году.

В качестве подсказки Академия спросила, «способствовало ли восстановление наук и искусств очищению нравов».

Упомянутая «реставрация» означала, среди прочего, повторное открытие ставших уже классическими текстов древности, прежде всего работ Аристотеля, которые просочились в европейскую культуру и в конечном итоге преобразовали ее.

Это было историческое повествование эпохи Просвещения, которое отличало современную Европу от ее собственного варварского прошлого «темных веков» и помогало возвеличивать европейскую идентичность как цивилизованную и цивилизующую силу во всем мире.

Руссо, однако, не думал, что приток забытых знаний изменил европейскую культуру к лучшему.

Вместо этого он ответил на подсказку Академии громким «Нет» и, к большому удивлению публики, выиграл конкурс эссе, вызвав бурю протестов.

Вскоре после этого обиженные ученые начали публиковать брошюры, опровергающие его.

Бывший польский король Станислав I выступил против его притязаний (которому Руссо написал вежливое, но решительное опровержение).

Один критик даже объявил себя судьей конкурса, чтобы привлечь внимание Руссо и, возможно, вызвать ответную реакцию.

Критик позже отказался от своего заявления после тщательного изучения настоящих судей Академии и исчез в безвестности после попытки оправдать свою ложь.

В любом случае, философская карьера Руссо была сделана, хотя, оставаясь верным своему противоречивому началу до конца, он всегда оставался оспариваемой и противоречивой фигурой.

В основе спорного ответа Руссо лежит его определение морали, или, как он это называет, Добродетели.

Представление Руссо о Добродетели спорно не только в рамках Первого дискурса , но и в большей части его корпуса.

Происхождение Первого дискурса с тех пор было запутано блеском философского авторитета Руссо, а также его собственным самодельным описанием этого в его Признаниях , но история гласит, что во время пешей прогулки, чтобы посетить его друг Дидро, он обнаружил рекламу конкурса, просматривая журнал под названием Меркюр де Франс .

Якобы вопрос об Академии остановил Руссо врасплох и вбросил в его мозг такую силу мысли, что ему пришлось сесть, чтобы прийти в себя.

В этот провидческий момент на обочине дороги Руссо утверждает, что получил основополагающее понимание своих наиболее важных более поздних работ, таких как Рассуждение о происхождении неравенства y, Эмиль (его трактат о воспитании), и Общественный договор .

В этой истории может быть больше мифов, чем правды, однако Первый дискурс действительно содержит некоторые основы его философской мысли, особенно его понимание добродетели.

Чтобы понять, почему Руссо отрицал, что искусства и науки делают нас нравственными, нужно знать, что он понимал под моралью.

Когда Руссо ответил «нет» на вопрос, очищают ли науки и искусства нравственность, он также отрицал, что они когда-либо существовали или когда-либо будут.

Наоборот, утверждает он, искусство и наука всегда портили нравы на протяжении всей истории.

Интеллектуальные достижения общества кажутся Руссо противоречащими морали.

Он не считает искусство безвредным, а винит его в развращении и деградации человечества.

Это очень сильное утверждение, поэтому неудивительно, что оно спровоцировало негативную реакцию: в эссе Руссо критиковалось существование самой Академии.

Он описывает свою эпоху, эпоху Просвещения, как эпоху, когда «приятность» культивировалась в ущерб добродетели.

«У ума есть свои потребности, как и у тела, — пишет Руссо, — последние составляют основы общества, первые делают его приятным» (6).

Общество, предполагает Руссо, основано на силе — потенциале грубой силы, которая лежит в основе закона и правительства — и интеллектуальная работа искусства и науки просто делает эту силу приемлемой для граждан.

Искусства, в частности, укрепляют государственные структуры власти, вызывая приятность, которая заставляет порабощенных или угнетенных подданных любить свои цепи.

Таким образом, «приятность», по оценке Руссо, просто свидетельствует о добродетели, но не практикует ее.

Первичная цель «приятности» и, в более широком смысле, первичная цель искусств и наук состоит, по Руссо, просто в побуждении к обману и непрозрачности.

Искусство успокаивает чувства и скорее скрывает правду, чем раскрывает ее.

Они изготавливают украшения и безделушки, которые выглядят правдоподобно, но при ближайшем рассмотрении обнаруживают только полые внутренности.

Искусство украшает и подчиняется обычаям, оно не способствует оригинальному мышлению.

Уже начинаешь догадываться, что имел в виду Руссо под Добродетелью.

Во-первых, добродетель имеет прямое отношение к истине, а истина, которую Руссо хочет передать, не всегда принимает приятную форму.

Более того, в союзе с истиной добродетель предполагает прозрачность.

Со времен так называемой «реставрации» искусств люди, утверждает Руссо, утратили свою прозрачность, честность, простоту и оригинальность в обмен на обычай, моду, вежливость, учтивость; словом, к обману под видом добродетели.

А обман создает едкую среду, которая делает добродетель невозможной.

Отсутствие прозрачности порождает порок, «подозрения, обиды, страхи, хладнокровие, сдержанность, ненависть, предательство», которые Руссо в совокупности называет «утонченностью невоздержанности» (8-9).

Общество, в котором нет доверия между его гражданами, становится миром, в котором люди обманывают, чтобы получить выгоду друг от друга.

Отношения, построенные на доверии, уважении и близости, просто распадаются, и люди притворяются добродетелями ради выгоды.

Предостерегающая картина Руссо опровергает связь между психологией и моралью и устанавливает прямую связь между моралью и состоянием общества.

Он называет порок «невоздержанностью», что предполагает, что порок состоит из необузданных страстей.

Руссо в армянской одежде. Образец мужественной добродетели? Только разум может умерить хаотические крайности страстей, и для Руссо разум означает следование велениям Природы.

Я использую здесь «природу» с большой буквы (обычное тщеславие в трактатах того времени) не для того, чтобы быть анахронизмом, а для того, чтобы привлечь внимание к построению Руссо понятия «природа».

Социальный комментарий, основанный на рациональности, основанной на обращении к природе, имеет свои недостатки.

Это потому, что такие призывы чаще всего истолковывают природу, а это исторически приводило к некоторым довольно предосудительным выводам, особенно для мыслителей эпохи Просвещения.

Осуждение общества Руссо основано на одном таком сомнительном обращении к природе, которое он, кажется, почерпнул из своего мастерства в классических греческих и латинских произведениях, особенно в таких текстах, как «9» Плутарха.0005 Lives со множеством героев.

Я не хочу принижать наследие Руссо и не претендую на то, чтобы указать на роковой изъян, рушащий всю его систему мысли.

Определение добродетели Руссо, безусловно, имеет достойные похвалы элементы, как и большая часть его философии.

Его идея добродетели поражает, и легко понять, почему Первый дискурс казался таким неподатливым для попыток полностью опровергнуть его в свое время.

Нравственность Руссо включает в себя честность, независимость, сострадание, привязанность и своего рода деревенскую простоту.

И, противное или нет, отрицание Руссо общества и морали Искусств и Наук заслуживает внимания, даже если кто-то может чувствовать себя вынужденным отвергнуть его сразу.

Должны ли наше образование и наше чтение, наши технологические достижения и наши любопытные набеги на то, как все устроено, служить моральным целям? Могут ли и если да, то как? Какие ценности должна принимать такая моральная цель?

Я не сторонник готовых ответов на эти вопросы.

Но так же, как не следует слишком легко отвергать Руссо, важно не читать его слишком некритично.

И формирование морали Руссо, безусловно, заслуживает некоторого внимания, как и все социальные предписания, которые апеллируют к интерпретациям природы.

Ибо Руссо помещает Vir , что на латыни означает «Человек», обратно в Virtue (прошу прощения, каламбур оказался неотразимым), имея в виду, что он присоединяется к гендерному исполнению добродетели, которое он рассматривает как указ Природы.

Быть нравственным означает быть «мужественным» или мужественным в определенном смысле, который часто читается на протяжении Первой беседы как слишком узкий.

В свою очередь, снисходительность к искусствам и наукам, согласно этому взгляду на мораль, свидетельствует о изнеженности, поскольку они способствуют роскоши, лени, двуличию и упадку.

Это старые стереотипные тропы, и Руссо, кажется, воспринимает их со смертельной серьезностью.

С легкостью, которая заставляет меня думать о шекспировском Яго, Руссо ловко использует этот маскулинистский дискурс, чтобы отбросить «мораль» обратно в Академию таким образом, который явно произвел на них впечатление, хотя и ошеломленное.

Играя на этом дискурсе, критика Руссо в отношении Искусств и Наук действительно имела вес в свое время, и этот дискурс все еще продолжает существовать.