Губернские реформы Петра I

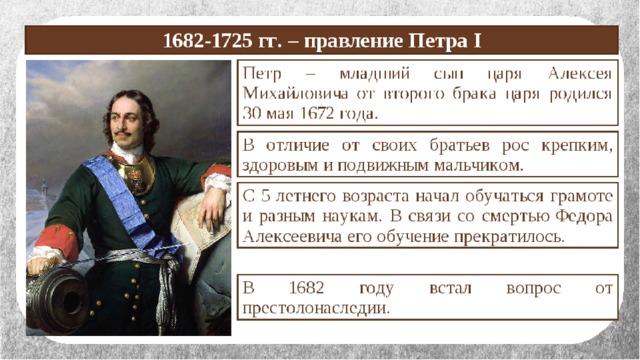

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I. Пётр I (1672-1725) – выдающийся государственный деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский император с 1721 года, великий реформатор. Он сыграл огромную роль в отечественной истории. Его считают величайшим преобразователем России. Одними из крупнейших преобразований Петра I стали первая и вторая губернские реформы, давшие Российскому государству новое территориально-административное устройство.

Предлагаем вам познакомиться с материалами о преобразованиях Петра Великого, связанные с административно-территориальным делением Российского государства.

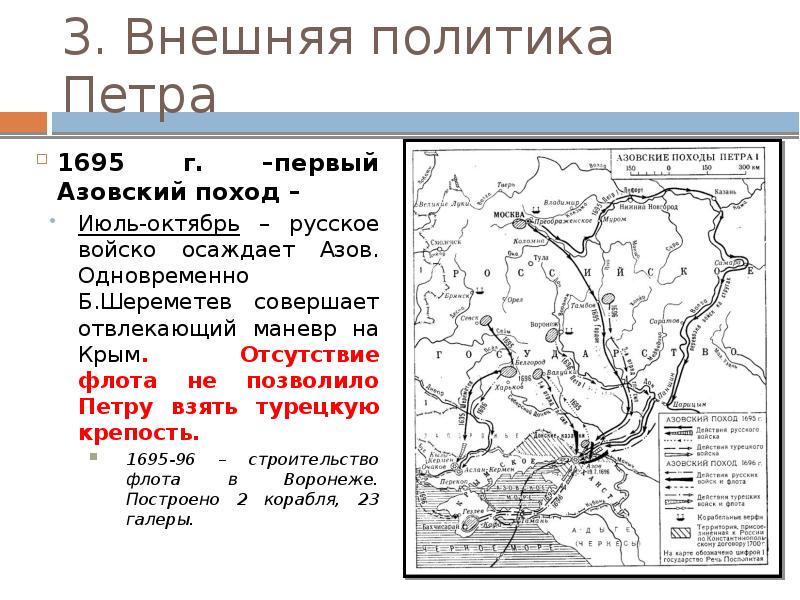

В декабре 1708 г. проводится первая областная реформа. По указу Петра I «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов» от 18 (29) декабря 1708 г. территория Российского государства была разделена на восемь губерний: Московскую, Ингерманландскую (с 1710 г. – Петербургская), Смоленскую, Киевскую, Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирскую. В 1713 г. создается Рижская губерния, в 1714 г. — Нижегородская и Астраханская. Губернии являлись обширными административно-территориальными единицами, не равными ни по величине территории, ни по количеству населения.

В 1713 г. создается Рижская губерния, в 1714 г. — Нижегородская и Астраханская. Губернии являлись обширными административно-территориальными единицами, не равными ни по величине территории, ни по количеству населения.

Великий государь указал, по именному своему великого государя указу, в своем великого государя великом Российском государстве для всенародной пользы учинить 8 губерний и к ним расписать города.

(фрагмент Указа «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов» от 18 (29) декабря 1708 г.)

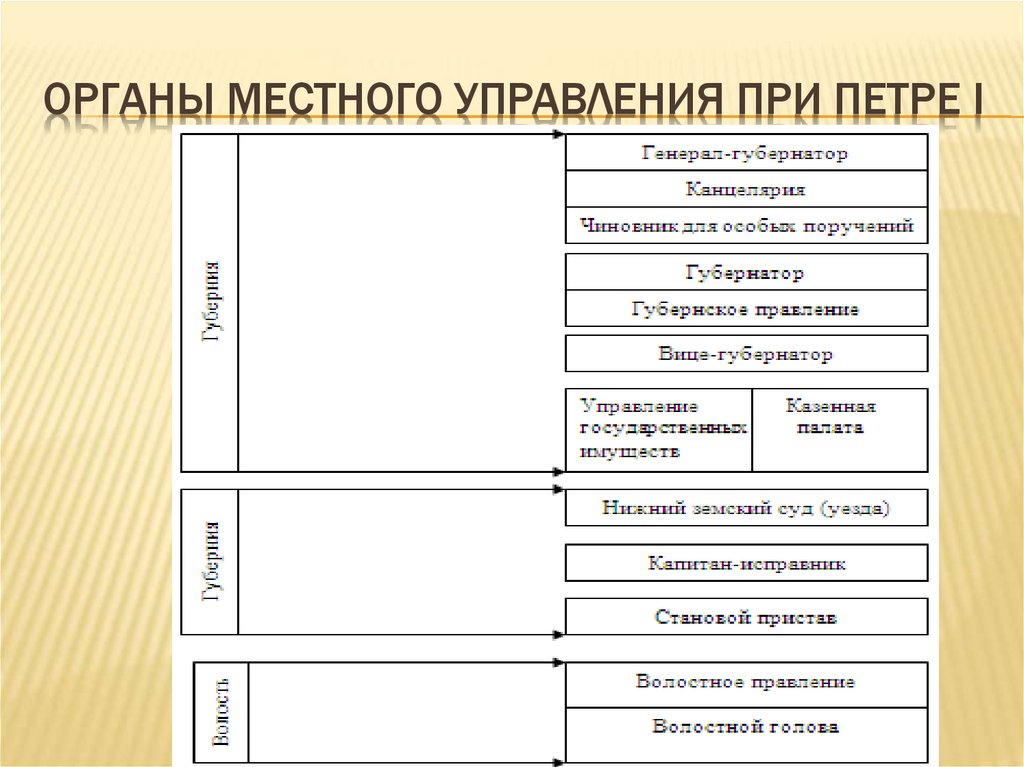

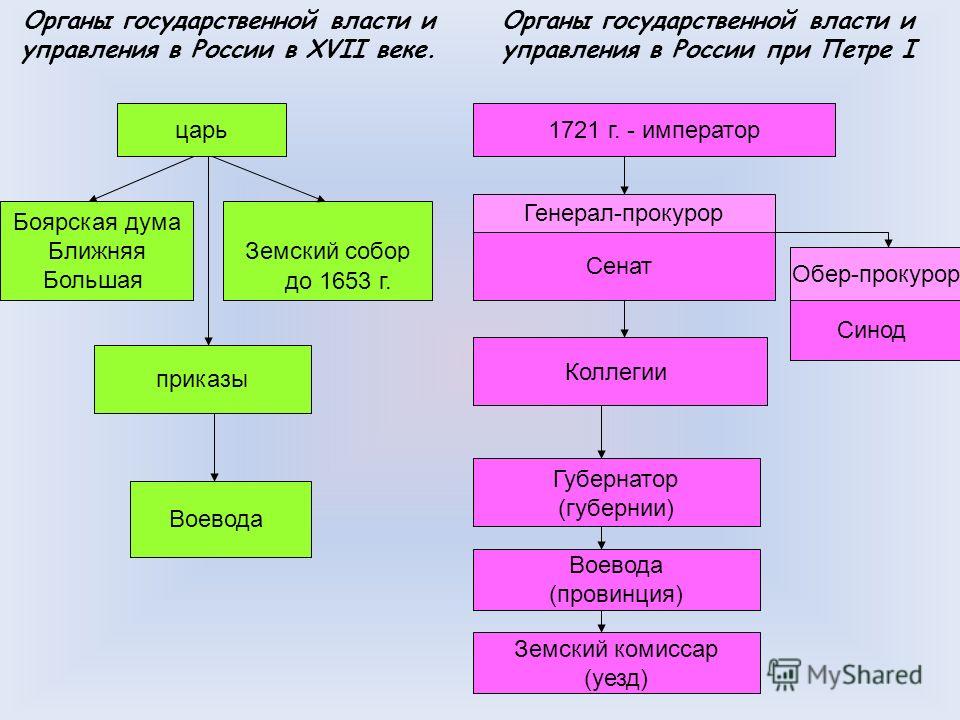

Во главе губерний стояли губернаторы, наделенные огромными полномочиями: административно-полицейскими, военными, финансовыми и судебными. Ближайшими помощниками их были вице-губернатор и ландрихтер. Последний под руководством губернатора заведовал судебными делами. В 1713 г. при губернаторах создаются избираемые дворянами коллегии из 8-10 человек — ландраты, с которыми губернаторы обязаны были решать все дела. Две губернии — Петербургская и Азовская — ввиду их стратегического значения находились на особом положении.

Сами же губернии делились на уезды. Новое административно-территориальное деление было распространено на большую часть Российского государства. Однако ряд территорий не вошел в состав губерний. Это Олонецкий уезд, Слободская Украина с Харьковом, Запорожье, Кабарда, земли донских казаков и др.

О создании системы управления в России можно прочитать в учебном пособии История государственного и местного управления в России IX-XXI веков (авторы Н. Д. Борщик, А. В. Третьяков) (2020).

Статья С. А. Тархова, опубликованная в книге Регионализация в развитии России: географические процессы и проблемы (2001), поможет проследить историческую эволюцию административно-территориального России.

В книге Губернии Российской империи. История и руководители. 1708-1917 (2003) приводятся исторические данные об образовании губерний, областей и градоначальств с полными списками губернаторов, начальников областей, вице-губернаторов и губернских предводителей дворянств.

В монографии О. В. Ерохиной Губернаторство России: история и современность (2015) описывается история становления губернаторства в современной России.

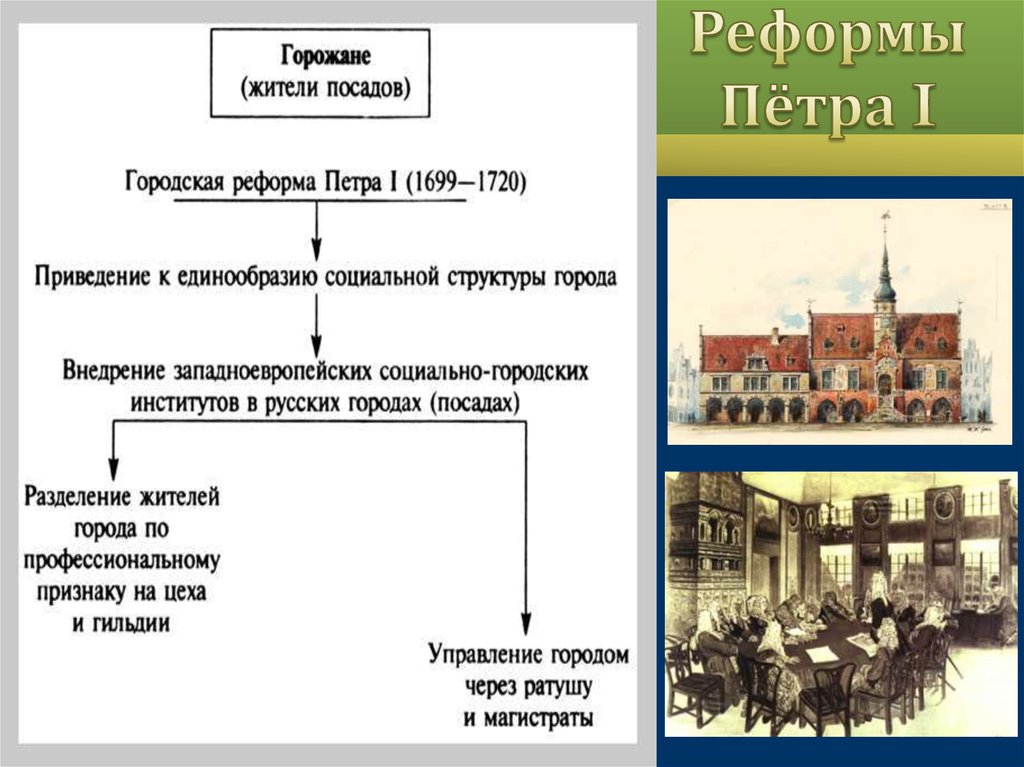

В 1719-1720 гг. проводится вторая областная реформа. 29 мая (9 июня) 1719 г. Правительственным Сенатом был принят именной указ Петра I «Об устройстве Губерний и об определении в оныя Правителей». Петровская реформа была направлена на разукрупнение слабо управляемых огромных территорий. 11 губерний были поделены на 45 провинций. Позднее количество последних возросло до 50. Провинция превратилась в основную административно-территориальную единицу. Было также упразднено исторически сложившееся деление на уезды. Низшей административно- территориальной единицей стал дистрикт (округ), состоявший из 1500-2000 дворов.

Губернии по-прежнему возглавлялись генерал-губернаторами и губернаторами. Однако их власть теперь не выходила за рамки губернского города с округой. Во главе важнейших провинций также стояли генерал-губернаторы и губернаторы, иногда – вице-губернаторы. Прочие провинции возглавлялись воеводами.

Прочие провинции возглавлялись воеводами.

Составной частью второй областной реформы стала попытка создания в губерниях и провинциях местных органов центральных учреждений. Коллегия в центре и подчиненный ей орган в провинции образовали иерархически построенную систему управления отраслью. Однако из-за постоянных реорганизаций как самих коллегий, так и их местных органов система ведомств в XVIII в. еще не сложилась.

В книге П. Милюкова Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великаго (1905) можно подробно познакомиться с губернскими реформами Петра I. Рассказывается о территориальном составе губерний по росписи 1708 г., об учреждении провинций и отношении их к прежним областным единицам.

Издание М. М. Богословского Областная реформа Петра Великого: провинция 1719-27 гг. (1902) * из Президентской библиотеки подробно знакомит с провинциальной реформой 1719 года.

Виртуальная выставка «310 лет со дня издания указа «Об учреждении губерний и о росписании к ним городов»» знакомит с губернскими реформами XVIII века. Подробно рассказывается о том, когда была создана Владимирская губерния.

Подробно рассказывается о том, когда была создана Владимирская губерния.

Выставка «Губернские реформы Петра I» работает в Центре открытого доступа к интернет

с 28 мая по 24 июня 2022 г.

За консультациями обращайтесь в информационно-библиографический отдел библиотеки

Тел. 32-26-08 E-mail: [email protected]

* Если Вас заинтересовали другие документы из Президентской библиотеки, а они находятся в закрытом доступе, то можете обратиться к нам в библиотеку. Владимирская областная научная библиотека с 2014 года предлагает доступ к фондам Президентской библиотеки через Удалённый электронный читальный зал. Вы пройдете авторизацию и сможете читать электронные копии документов через Удалённый электронный читальный зал в здании библиотеки.

Изобразительные материалы, представленные в обзоре

Областная реформа Петра I в 1708 году. — Изображение (неподвижное ; двухмерное) : электронное // Википедия : [сайт]. – URL: https://ru.

wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:History_of_Russia,_1682-1762.jpg (дата обращения: 18.05.2022).

wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:History_of_Russia,_1682-1762.jpg (дата обращения: 18.05.2022).Список используемой литературы

Система местного управления в XVIII веке. — Текст : электронный // История государственного и местного управления в России IX—XXI веков : учебное пособие / Н. Д. Борщик, А. В. Третьяков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — С. 66-67. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1041557 (дата обращения: 17.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ • Большая российская энциклопедия

СИБИ́РСКАЯ ГУБЕ́РНИЯ, адм.-терр. единица в России и Рос. империи. Образована в числе первых губерний в результате губернской реформы 1708. Центр – г. Тобольск. Пл. св. 10,9 млн. км2 (1710). Нас. 257,5 тыс. чел. (1766). Охватила территорию Урала и Сибири, включила 25 городов с уездами.

В 1710-х гг. в С. г. сложилась 4-звенная иерархия местного управления: губерния – разряд (обер-комендантская провинция) – уезд – крестьянские остроги и слободы и ясашные волости. При разделении губерний на провинции указом царя Петра I от 29.5(9.6).1719 в С. г. первоначально были выделены 2 провинции – Соликамская и Вятская. В 1720 сибирский губернатор кн. А. М. Черкасский предложил создать ещё 3 провинции: Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую (утверждено Сенатом в 1724). Вводившиеся реформой 1719 вместо уездов дистрикты получили в С. г. распространение лишь в ведомстве уральских горных заводов (Ишимский, Каменский, Камышловский, Краснослободский, Окуневский, Уктусский, Шадринский и Ялуторовский), а также на пограничных с Китаем территориях Вост. Сибири (Балаганский, Верхоленский, Иркутский подгородный и Селенгинский). Указом от 29.4(10.5). 1727 в Казанскую губернию переданы Вятская и Соликамская провинции. В 1729 фактически появилась должность иркутского вице-губернатора, что постепенно привело к изменению статуса Иркутской пров., которая в 1740 попала в прямое подчинение Сената, оказавшись на положении губернии, но формально оставаясь в составе С. г. В 1730–63 важную роль в управлении С. г. играл восстановленный Сибирский приказ. В 1737–44 в составе С. г. существовала Исетская пров., переданная затем в состав вновь созданной Оренбургской губернии.

1727 в Казанскую губернию переданы Вятская и Соликамская провинции. В 1729 фактически появилась должность иркутского вице-губернатора, что постепенно привело к изменению статуса Иркутской пров., которая в 1740 попала в прямое подчинение Сената, оказавшись на положении губернии, но формально оставаясь в составе С. г. В 1730–63 важную роль в управлении С. г. играл восстановленный Сибирский приказ. В 1737–44 в составе С. г. существовала Исетская пров., переданная затем в состав вновь созданной Оренбургской губернии.

С сер. 1740-х гг. С. г. делилась на 3 провинции: Енисейскую (Енисейский, Кетский, Красноярский и Туруханский уезды), Иркутскую [Илимский, Иркутский, Нерчинский, Селенгинский и Якутский уезды; Балаганский, Верхоленский и Иркутский подгородный дистрикты; Охотское правление (с 1731)] и Тобольскую (Берёзовский, Верхотурский, Кузнецкий, Нарымский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Томский, Туринский, Тюменский уезды; Ишимский, Краснослободский, Тобольский подгородный и Ялуторовский дистрикты; особый статус имели пограничные крепости – Камышевская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская). Колывано-Воскресенские горные заводы с 1747 подчинялись Кабинету Е. И. В.

Колывано-Воскресенские горные заводы с 1747 подчинялись Кабинету Е. И. В.

Указом имп. Екатерины II от 19(30). 10.1764 Иркутская пров. С. г. была выделена в самостоят. Иркутскую губернию. Оставшаяся часть как в источниках, так и в историографии называется то С. г., то Тобольской губернией. Она сохранила деление на 2 провинции практически прежнего состава: Енисейскую (упразднён Кетский у.) и Тобольскую (образован новый уезд – Пелымский).

В ходе распространения на Сибирь положений губернской реформы 1775 территории, подконтрольные Колывано-Воскресенскому горному начальству, составили, согласно указу имп. Екатерины II от 1(12).5.1779, Колыванскую область. Важную роль в преобразованиях в С. г. сыграл ген.-поручик Е. П. Кашкин, назначенный в мае 1780 ген.-губернатором пермским и тобольским. Зап. земли С. г. в соответствии с указом имп. Екатерины II от 27.1(7.2).1781 вошли в состав Пермского наместничества (см. Пермская губерния). Оставшаяся часть указом имп. Екатерины II от 19(30).1.1782 преобразована в Тобольское наместничество (см. в ст. Тобольская губерния).

Екатерины II от 27.1(7.2).1781 вошли в состав Пермского наместничества (см. Пермская губерния). Оставшаяся часть указом имп. Екатерины II от 19(30).1.1782 преобразована в Тобольское наместничество (см. в ст. Тобольская губерния).

1 Петра 1:1 — Петр, апостол Иисуса Христа, избранным Божьим,…

1 Петра 1:1

Петр, апостол Иисуса Христа

Автор этого послания описывает себя сначала своим именем, Петр, то же самое с Кифа, что означает скала или камень; имя, данное ему Христом при его первом обращении, и которое уважало его последующую твердость, основательность, решимость и постоянство; ибо его прежнее имя было Симеон или Симон, как его иногда называли; см. ( Матфея 4:18 ) ( Иоанна 1:42 ), и он далее описывает себя по своей должности, как

апостол Иисуса Христа ;

— один из двенадцати апостолов и первый из этого числа; кто видел Христа во плоти, общался с Ним, получил от Него призвание и поручение и получил от Него право проповедовать Евангелие; и был послан сначала в Иудею, а затем по всему миру, чтобы возвестить это, с силой творить чудеса, чтобы подтвердить это; и этот свой характер он упоминает, чтобы придать больший вес и авторитет своему посланию; и следует заметить, что он не позиционирует себя, как его мнимый преемник, главой церкви и наместником Христа на земле; и он не называет себя князем апостолов, а только апостолом, так как он был наравне со всеми остальными. Людям, которым он пишет,

Людям, которым он пишет,

пришельцы, разбросанные по всему Понту, Галатии, Каппадокии,

Азии и Вифинии :

эти евреи, здесь подразумеваемые, называются пришельцами; не в метафорическом смысле, либо потому, что они, как нечестивые, были отчуждены от утробы и отчуждены от жизни Бога, как все необращенные люди и какими они были до обращения; ибо теперь они не были больше чужими в этом смысле: или из-за их неустроенного состояния и положения в этой жизни; не имеющий постоянного города и ищущий грядущего, небесную страну; и живут как пилигримы и пришельцы, в этом отношении они действительно так называются (1 Петра 2:11), но в гражданском смысле, а не как язычники, отчужденные от общества Израиля и чуждые заветам обетования , ибо это были евреи; но из-за того, что они находятся не в своей земле, а в чужой стране, и потому называются «рассеянными» или «чужими рассеяния»; либо из-за преследований после смерти Стефана, когда множество обращенных иудеев рассеялось не только по областям Иудеи и Самарии, но и до Финикии, Кипра и Антиохии; см. ( Деяния 8:1 Деяния 8:4 ) ( 11:19) и так может быть впоследствии во всех местах, упомянутых здесь; или же это были какие-то остатки десяти колен, взятых в плен Салманасаром, и двух колен, взятых в плен Навуходоносором; или, скорее, рассеяние греков, упомянутое в (Ин. 7:35) под македонянами, через Птолемея Лага; однако были иудеи Понта, населявшие то место, и о таких, как мы читаем в (Деян. 2:9), которые пришли на поклонение в праздник Пятидесятницы, некоторые из которых были обращены в христианскую веру и, будучи упомянуты первыми, послужили причиной того, что это послание было названо Тертуллианом F1 и Киприан F2 , «послание к понтийцам». Возможно, эти евреи, обращенные в день Пятидесятницы, по возвращении сюда заложили первое основание евангельского церковного государства в этой стране: по преданию древних, упомянутому Евсевием F3 , здесь проповедовал сам Петр, и так, весьма вероятно, христиане, которых он нашел, и те, которые были им обращены, образовались в евангельские церкви; и это появляется из письма Дионисия, епископа Коринфского F4 , что были церкви в Путе во «втором» веке, особенно в Амастрии, епископом которой был некто Пальма, которого он хвалит, а Фокас, как говорят, был епископом Синкопы в том же веке; а в «третьем» веке Григорий и Афинодор, ученики Оригена, были епископами в этой стране F5 ; первый был очень известный человек, по имени Григорий Чудотворец, и был епископом Неокесарии: в «четвертом» веке на том же месте была церковь, епископом которой был Лонгин, как явствует из Никейского собора, на котором он и другие епископы в Понте присутствовали; и в эту эпоху, во времена Диоклетиана, многие в этой стране претерпели ужаснейшие страдания, о которых рассказывает Евсевий 9.

( Деяния 8:1 Деяния 8:4 ) ( 11:19) и так может быть впоследствии во всех местах, упомянутых здесь; или же это были какие-то остатки десяти колен, взятых в плен Салманасаром, и двух колен, взятых в плен Навуходоносором; или, скорее, рассеяние греков, упомянутое в (Ин. 7:35) под македонянами, через Птолемея Лага; однако были иудеи Понта, населявшие то место, и о таких, как мы читаем в (Деян. 2:9), которые пришли на поклонение в праздник Пятидесятницы, некоторые из которых были обращены в христианскую веру и, будучи упомянуты первыми, послужили причиной того, что это послание было названо Тертуллианом F1 и Киприан F2 , «послание к понтийцам». Возможно, эти евреи, обращенные в день Пятидесятницы, по возвращении сюда заложили первое основание евангельского церковного государства в этой стране: по преданию древних, упомянутому Евсевием F3 , здесь проповедовал сам Петр, и так, весьма вероятно, христиане, которых он нашел, и те, которые были им обращены, образовались в евангельские церкви; и это появляется из письма Дионисия, епископа Коринфского F4 , что были церкви в Путе во «втором» веке, особенно в Амастрии, епископом которой был некто Пальма, которого он хвалит, а Фокас, как говорят, был епископом Синкопы в том же веке; а в «третьем» веке Григорий и Афинодор, ученики Оригена, были епископами в этой стране F5 ; первый был очень известный человек, по имени Григорий Чудотворец, и был епископом Неокесарии: в «четвертом» веке на том же месте была церковь, епископом которой был Лонгин, как явствует из Никейского собора, на котором он и другие епископы в Понте присутствовали; и в эту эпоху, во времена Диоклетиана, многие в этой стране претерпели ужаснейшие страдания, о которых рассказывает Евсевий 9. 0031 Ф6 ; и в том же столетии Элладий, как говорят, управляет церквями Понта; а в «пятом» веке мы читаем о церквях в Понте, реформированных Златоустом; в этом веке Феодор был епископом Гераклеи, а Фемистий Амастриса, оба в этой провинции, и оба эти епископа были в Халкидонском соборе; а в «шестом» веке в Понте были церкви, епископы которых были на пятом синоде, состоявшемся в Риме и Константинополе; и так было в «седьмом» и «восьмом» веках F7

0031 Ф6 ; и в том же столетии Элладий, как говорят, управляет церквями Понта; а в «пятом» веке мы читаем о церквях в Понте, реформированных Златоустом; в этом веке Феодор был епископом Гераклеи, а Фемистий Амастриса, оба в этой провинции, и оба эти епископа были в Халкидонском соборе; а в «шестом» веке в Понте были церкви, епископы которых были на пятом синоде, состоявшемся в Риме и Константинополе; и так было в «седьмом» и «восьмом» веках F7

Галатия ,

Далее упоминается та часть Малой Азии, называемая Галло-Греция, в которой было несколько церквей, к которым апостол Павел написал свое послание, называемое посланием к галатам; ( См. Гилл к Деяниям 16:6 ) ( См. Гилл к Галатам 1:2 ).

Каппадокия ,

по Птоломею F8 , граничила на западе с Галатией, на юге с Киликией, на востоке с Арменией великой, на севере с частью Эвксинского Понта; в нем было много знаменитых городов, таких как Солин F9 говорит; как Архелай, Неокесария, Мелита и Мазака. Евреи часто говорят F11 о переходе из Каппадокии в Луд или Лидду; так что, по их мнению, он находится недалеко от этого места или, по крайней мере, что недалеко от Лидды было так называемое место; этого ( См. Гилл к Деяниям 2:9 ). Из этой страны также были евреи в Иерусалиме в день Пятидесятницы, некоторые из которых обратились; и здесь также говорится, что апостол Петр проповедует, как уже отмечалось выше о Понте, и который, вероятно, основал здесь церковь или церкви в «первом» веке; а во «втором» веке, по Тертуллиану {l}, в этой стране жили верующие во Христа; а в «третьем» веке Евсевий F13 упоминает Неона, епископа Ларандийского, и Цельса, епископа Иконийского, оба в Каппадокии; был же и Федим Амасийский, в той же стране, в сем веке, и в Кесарии, в Каппадокии, несколько мучеников пострадало при Декии; и в этом столетии Стефан, епископ Рима, угрожал отлучением от церкви некоторых епископов в Каппадокии за то, что они перекрещивали некоторых бывших еретиков: в «четвертом» веке в Каппадокии были церкви, одна из которых, а именно, в Сасими , знаменитый Григорий Назианзин был сначала епископом, а потом Назианзином, как и знаменитый Василий Кесарийский в той же стране; сюда добрались гонения Диоклетиана, и у многих были сломаны бедра, как рассказывает Евсевий 9.

Евреи часто говорят F11 о переходе из Каппадокии в Луд или Лидду; так что, по их мнению, он находится недалеко от этого места или, по крайней мере, что недалеко от Лидды было так называемое место; этого ( См. Гилл к Деяниям 2:9 ). Из этой страны также были евреи в Иерусалиме в день Пятидесятницы, некоторые из которых обратились; и здесь также говорится, что апостол Петр проповедует, как уже отмечалось выше о Понте, и который, вероятно, основал здесь церковь или церкви в «первом» веке; а во «втором» веке, по Тертуллиану {l}, в этой стране жили верующие во Христа; а в «третьем» веке Евсевий F13 упоминает Неона, епископа Ларандийского, и Цельса, епископа Иконийского, оба в Каппадокии; был же и Федим Амасийский, в той же стране, в сем веке, и в Кесарии, в Каппадокии, несколько мучеников пострадало при Декии; и в этом столетии Стефан, епископ Рима, угрожал отлучением от церкви некоторых епископов в Каппадокии за то, что они перекрещивали некоторых бывших еретиков: в «четвертом» веке в Каппадокии были церкви, одна из которых, а именно, в Сасими , знаменитый Григорий Назианзин был сначала епископом, а потом Назианзином, как и знаменитый Василий Кесарийский в той же стране; сюда добрались гонения Диоклетиана, и у многих были сломаны бедра, как рассказывает Евсевий 9. 0031 Ф14 ; отсюда были посланы несколько епископов, которые участвовали в соборе в Никее при Константине и в другом соборе в Иерусалиме: в «пятом» веке в Каппадокии в нескольких местах были церкви, имена епископов которых записаны; как Фирм, Талассий, Феодосий, Даниил, Аристомах, Патриций и другие: в «шестом» веке в этой стране было много знаменитых церквей, чьи епископы были на пятом синоде, состоявшемся в Риме и Константинополе; а в «седьмом» веке их было несколько в шестом соборе Константинополя; а в «восьмом» веке упоминаются епископы нескольких церквей в Каппадокии, во втором Никейском соборе; и даже в «девятом» веке в этих краях были христиане Ф15 .

0031 Ф14 ; отсюда были посланы несколько епископов, которые участвовали в соборе в Никее при Константине и в другом соборе в Иерусалиме: в «пятом» веке в Каппадокии в нескольких местах были церкви, имена епископов которых записаны; как Фирм, Талассий, Феодосий, Даниил, Аристомах, Патриций и другие: в «шестом» веке в этой стране было много знаменитых церквей, чьи епископы были на пятом синоде, состоявшемся в Риме и Константинополе; а в «седьмом» веке их было несколько в шестом соборе Константинополя; а в «восьмом» веке упоминаются епископы нескольких церквей в Каппадокии, во втором Никейском соборе; и даже в «девятом» веке в этих краях были христиане Ф15 .

Азия

здесь подразумевается ни малая, ни большая Азия, но Азия, собственно так называемая; и который, согласно Солину F16 , граничил с Ликией и Фригией на востоке, берегами Эгейского моря на западе, египетским морем на юге и Пафлагонией на севере; главным городом в нем был Эфес, и таким образом он отличается от Фригии, Галатии, Мисии и Вифинии, в (Деян. 16:6 Деян. Каппадокия в ( Деяния 2:9), хотя все они были в Малой Азии. Здесь также были обращены евреи в день Пятидесятницы; и здесь также сказано, что Петр проповедует; и им, и апостолом Иоанном, который также жил и умер в этой стране, были основаны церкви; и церкви были здесь, даже в «седьмом» веке, в отличие от другой Азии, большей или меньшей; ибо из него епископы были посланы и присутствовали на шестом соборе в Константинополе, имена которых записаны; да, в «восьмом» веке были церкви и епископы, один из которых убедил Льва убрать изображения из мест поклонения; а другой был в Никейском синоде Ф17 . Последнее упомянутое место — это

16:6 Деян. Каппадокия в ( Деяния 2:9), хотя все они были в Малой Азии. Здесь также были обращены евреи в день Пятидесятницы; и здесь также сказано, что Петр проповедует; и им, и апостолом Иоанном, который также жил и умер в этой стране, были основаны церкви; и церкви были здесь, даже в «седьмом» веке, в отличие от другой Азии, большей или меньшей; ибо из него епископы были посланы и присутствовали на шестом соборе в Константинополе, имена которых записаны; да, в «восьмом» веке были церкви и епископы, один из которых убедил Льва убрать изображения из мест поклонения; а другой был в Никейском синоде Ф17 . Последнее упомянутое место — это

Вифиния, из которых ( См. Гилл к Деян. 16:7 ). И хотя апостолу Павлу и его милосердию не было позволено в определенное время отправиться в Вифинию и проповедовать там Евангелие, тем не менее несомненно, что впоследствии оно было перенесено туда; и как о Петре говорят, что он проповедует в Понте, Азии и Кападокии, так и в Вифинии; здесь, по римскому мартирологу, умер евангелист Лука; и, согласно преданию, Прохор, один из семи диаконов в (Деян. 6:5), был епископом Никомидии в этой стране; и Тихик, о котором часто упоминает апостол Павел, был епископом Халкидона, другого города в нем; и о которых сказано, что они из семидесяти учеников; ( См. Гилл к Луке 10:1 ), и из свидетельства Плиния F18 , языческого писателя, в его письме императору Траяну, написанном около 104 года, известно, что тогда были великие количество христиан в Вифинии; не только города, но поселки и села были полны ими; а в «третьем» веке свирепствовали гонения при Диоклетиане, особенно в Никомедии, где Анфиму, пастору церкви в том месте, отрубили голову, как Евсевию F19 повествует: в начале «четвертого» века Ника в Вифинии прославилась состоявшимся там при Константине собором против Ария; а в этом столетии епископы из Вифинии участвовали в синоде, состоявшемся в Тире, в Финикии; а в «пятом» веке в Халкидоне, городе в этой стране, состоялся синод против ереси несторинов; и имена нескольких епископов Халкидонского, Никомидийского и Никейского, живших в этот век, записаны; и в «шестом» веке были епископы из этих мест и других, которые присутствовали на пятом синоде в Константинополе; как было и в «седьмом» веке, на шестом соборе, состоявшемся в том же месте, чьи имена упоминаются особо; а в «восьмом» веке епископы отсюда были в Никейском синоде; и даже в девятом веке в Вифинии были носившие христианское имя Ф20 .

6:5), был епископом Никомидии в этой стране; и Тихик, о котором часто упоминает апостол Павел, был епископом Халкидона, другого города в нем; и о которых сказано, что они из семидесяти учеников; ( См. Гилл к Луке 10:1 ), и из свидетельства Плиния F18 , языческого писателя, в его письме императору Траяну, написанном около 104 года, известно, что тогда были великие количество христиан в Вифинии; не только города, но поселки и села были полны ими; а в «третьем» веке свирепствовали гонения при Диоклетиане, особенно в Никомедии, где Анфиму, пастору церкви в том месте, отрубили голову, как Евсевию F19 повествует: в начале «четвертого» века Ника в Вифинии прославилась состоявшимся там при Константине собором против Ария; а в этом столетии епископы из Вифинии участвовали в синоде, состоявшемся в Тире, в Финикии; а в «пятом» веке в Халкидоне, городе в этой стране, состоялся синод против ереси несторинов; и имена нескольких епископов Халкидонского, Никомидийского и Никейского, живших в этот век, записаны; и в «шестом» веке были епископы из этих мест и других, которые присутствовали на пятом синоде в Константинополе; как было и в «седьмом» веке, на шестом соборе, состоявшемся в том же месте, чьи имена упоминаются особо; а в «восьмом» веке епископы отсюда были в Никейском синоде; и даже в девятом веке в Вифинии были носившие христианское имя Ф20 . Однако в этих местах, по-видимому, жили многие иудеи, обращенные ко Христу, которым апостол пишет это послание и которых он далее описывает в следующем стихе.

Однако в этих местах, по-видимому, жили многие иудеи, обращенные ко Христу, которым апостол пишет это послание и которых он далее описывает в следующем стихе.

СНОСКИ:

F1 Scorpiace, c. 12.

F2 Свидетельство. объявление Квирин. л. 3. в. 36, 37, 39.

F3 Эккл. История л. 3. в. 1.

F4 Апуд Юсеб. иб. л. 4. в. 23.

F5 Иб. л. 7. в. 14. Гиерон. Скрипт. Экклс. Каталог. секта 75.

F6 Иб. л. 8. в. 12.

F7 История. Эккл. Магдебург. цент. 2. в. 2. с. 3 цента 4. в. 2. с. 3. в. 7. с. 289. цент. 5. в. 2. с. 4. в. 1О. п. 602. ст. 6. в. 2. с. 4. цент. 7. в. 2. с. 3 цента 8. в. 2. с. 5.

F8 География. л. 5. в. 6.

F9 Полихист. в. 57.

F11 Зохар в Быт. л. 51. 3. и в Исх. фол. 33. 2. и 35. 4.

F12 доп. Иудей, ок. 7. ad Scapulam, c. 3.

F13 Эккл. История л. 6. в. 19.

F14 фунт л. 8. 12.

F15 Эккл. История Магдебург. цент. 3. в. 2. с. 2. в. 3. с. 11. в. 7. с. 117. ст. 4. в. 2. с. 4. в. 9. с. 350, 390. ст. 5. в. 2. с. 4. в. 10. с. 605, 606. ст. 6. в. 2. с. 5 центов 7. в. 2. с. 3. в. 10. с. 254. ст. 8. в. 2. с. 5 центов 9. в. 2. с. 3.

с. 4. в. 10. с. 605, 606. ст. 6. в. 2. с. 5 центов 7. в. 2. с. 3. в. 10. с. 254. ст. 8. в. 2. с. 5 центов 9. в. 2. с. 3.

F16 С. 53.

F17 Ib. цент. 7. в. 2. с. 3. в. 10. с. 254. ст. 8. в. 2. с. 5.

F18 Эпист. л. 10. эп. 97.

F19 Эккл. История л. 8. в. 5, 6.

F20 Христ. Эккл. Магдебург. цент. 4. в. 2. с. 3. в. 9. с. 390. ст. 5. в. 2. с. 4. в. 10. с. 601, 602. ст. 6. в. 2. с. 4. цент. 7. в. 2. с. 3. в. 10. с. 254. ст. 8. в. 2. с. 5 центов 9. в. 2. с. 3.

1 Петр Введение / CSB Study Bible

Первый Петр ободрял страдающих верующих, живущих на севере Малой Азии, которые столкнулись с сильными гонениями. Письмо призывает к верности в условиях угнетения. В частности, святые Божьи люди должны вести особенный образ жизни временных жителей на чужбине. Хотя они будут страдать за Христа в этом нехристианском мире, они должны помнить, что небеса – это их будущая родина.

Каппадокия (в Турции) — одна из провинций, по которым распространилось письмо Петра. Во время гонений в крупных городах христиане бежали в Каппадокию, где множество пещер служили убежищем. Ко времени правления Константина (313-337 гг. н.э.) христианство стало основной религией в этом регионе, о чем свидетельствуют многочисленные скальные церкви.

Во время гонений в крупных городах христиане бежали в Каппадокию, где множество пещер служили убежищем. Ко времени правления Константина (313-337 гг. н.э.) христианство стало основной религией в этом регионе, о чем свидетельствуют многочисленные скальные церкви.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ

АВТОР: Автор 1 Петра назвал себя «Петром, Апостолом Иисуса Христа» (1:1). Он рассматривал себя как назначенного Богом, непосредственно уполномоченного, авторитетного представителя самого Господа Иисуса. Несколько утверждений в письме указывают на то, что автором Евангелий является Петр, сыгравший заметную роль в Евангелиях. Например, он называл себя «старцем и свидетелем» страданий Христовых (5:1). Кроме того, он описал распятие Христа с глубоким знанием этого события, которое мог бы иметь только ученик (2:21-24).

Несколько выражений в 1 Петра отражают опыт Петра с Иисусом. Например, призыв к старейшинам «пасти Божье стадо» (5:2) вызывает в памяти то, что Иисус дал Петру в Иоанна 21:15–17. Более того, повеление «облекитесь смиренномудрием» (1Пет.5:5) может напоминать эпизод из Иоанна 13:2-17, где Иисус омыл ноги ученикам.

Более того, повеление «облекитесь смиренномудрием» (1Пет.5:5) может напоминать эпизод из Иоанна 13:2-17, где Иисус омыл ноги ученикам.

Несколько тем в 1 Петра также можно найти в проповедях Петра в книге Деяний. Например, Бог — это «Отец, судящий нелицеприятно» (1:17; ср. Деян. 10:34), воскресивший Христа из мертвых и воздавший Ему славу (1Пет. 1:21; ср. Деян. 2:32–36). . Христос — «камень, который отвергли строители» (1Пет. 2:7-8; ср. Деян. 4:10-11).

Возражения против авторства письма Питером неубедительны и не могут быть доказаны. Утверждение, что кто-то написал это письмо, используя имя апостола в качестве псевдонима, не может быть подтверждено. Ряд первых церковных лидеров, например, Ириней, Тертуллиан и Климент Александрийский, признали это письмо подлинным. Кроме того, ранняя церковь решительно отвергала практику написания под апостольским псевдонимом как подделку. В свете вышеизложенного послание следует принять как подлинно написанное апостолом Петром. Силуан, возможно, каким-то образом помог Петру написать письмо, будучи его секретарем, но более вероятно, что он был просто почтальоном (5:12).

ПРЕДПОСЫЛКИ: Получатели 1 Петра указаны в 1:1. Петр писал «изгнанникам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии». Это были римские провинции, расположенные в северной части современной Турции, если только Галатия не включает Галатию в южном регионе Малой Азии. Эти люди, вероятно, были преследуемыми христианами из язычников. Раньше они были вовлечены в идолопоклонство (4:3), были невежественны (1:14) и «пусты» (1:18) до того, как пришли ко Христу, и раньше были «не народом», а теперь были «Божьим народом». (2:9-10).

Ссылка в 1 Петра 5:13 — «Приветствует вам сущая в Вавилоне, избранная вместе с вами» — предполагает Рим как место происхождения письма. Слово «Вавилон» использовалось загадочно для обозначения места изгнания, но конкретно для Рима. Другие возможные варианты включают города Вавилона в Месопотамии и Египте, но эти места крайне маловероятны, потому что у нас нет сведений о том, что Петр когда-либо был в этих местах.

Первое послание Петра, вероятно, было написано где-то между 62 и 64 годами нашей эры.

Тема страданий появляется на протяжении всего 1 Петра. Получателями письма являются пострадавшие в четырех из пяти его глав. Учитывая дату написания около 62-64 гг. н.э., 1 Петра было написано во время гонений на христиан во время правления Нерона. Гонение возникло в Риме и распространилось на Малую Азию.

СООБЩЕНИЕ И ЦЕЛЬ

Петр написал, чтобы ободрить страдающих верующих в Малой Азии твердо стоять за Христа посреди гонений. Он призвал их сделать это, сосредоточив внимание на своих духовных привилегиях и, более конкретно, на том месте, где лежат их права и привилегии: в следующей жизни. Верующие в Иисуса — «изгнанники» (1:1; 2:11) и «странники» (2:11) в этом мире, стране пребывания, где у них нет реальных прав или привилегий.

Первый Петр подчеркивает, что страдания нормальны для верующих, потому что они являются временными жителями этого мира. Таким образом, они лишены прав и не получают справедливости в этой чужой стране. Хотя временным обитателям и приходится страдать на земле, но на вечной родине их ждет их наследство и возвышение.

ВКЛАД В БИБЛИЮ

Целью письма Петра было укрепить верующих посреди страданий и преследований, с которыми они столкнулись. Его послание к ним продолжает обращаться к современным верующим, напоминая нам о нашей небесной надежде и вечном наследии среди наших страданий. Мы призваны к святости и жизни в любви. Мы также призваны прославлять Бога в нашей повседневной жизни и подражать Христу.

КОНСТРУКЦИЯ

Структура 1 Петра была предметом обсуждения с самого начала истории церкви. Разнообразие очертаний показывает, что задача экзегезы — не только наука, но и искусство. Петр написал это письмо с типичного для письма начала (1:1-2), а затем начал следующий большой раздел (1:3-2:10) с благословения (1:3). Два последующих раздела отмечены словами «возлюбленные друзья» (2:11; 4:12), и, как отмечалось ранее, отрывок 2:11–4:11 завершается славословием и «аминь». Четвертая часть письма также заканчивается славословием и «аминь» (5:11) перед закрытием.

Разнообразие очертаний показывает, что задача экзегезы — не только наука, но и искусство. Петр написал это письмо с типичного для письма начала (1:1-2), а затем начал следующий большой раздел (1:3-2:10) с благословения (1:3). Два последующих раздела отмечены словами «возлюбленные друзья» (2:11; 4:12), и, как отмечалось ранее, отрывок 2:11–4:11 завершается славословием и «аминь». Четвертая часть письма также заканчивается славословием и «аминь» (5:11) перед закрытием.

КОНТУР

I. Открытие (1:1-2)

II.Призванные к спасению в изгнании (1:3-2:10)

A. Хвала за спасение (1:3-12)

B.Будущее наследие как стимул к святости (1:13-21)

C.Жить как новый народ Божий (1:22-2:10)

III.Жить чужим во враждебном мире (2:11-4:11)

A. Христианская жизнь как битва и свидетельство (2:11-12)

B. Свидетельство о Евангелии в общественном порядке (2:13-3:12)

C.Благочестивый ответ на страдания (3:13-4:11)

IV.Стойкость в страдании (4:12-5:11)

A. Радостно страдать по воле Бога (4:12-19)

Радостно страдать по воле Бога (4:12-19)

B. Увещевания к старейшинам и обществу (5:1-11)

V. Заключительные слова (5:12-14)

1-29 н.э.

Симон Петр родился в Галилее, вероятно, в селении Вифсаида. 1?

Симон, рыбак по профессии, переезжает в Капернаум. 20?

Брат Симона, Андрей, знакомит его с Иисусом. 29

Иисус называет Симона Петра «камнем». 29

Иисус призывает Петра стать одним из его двенадцати учеников. 29

30-33 гг. н.э.

Иисус исцеляет свекровь Симона Петра. 30

Признание Петра в Кесарии Филипповой, что Иисус есть Мессия 32

Петр, Иаков и Иоанн становятся свидетелями преображения Иисуса. 32

Петр клянется умереть вместе с Иисусом. 33

Петр отрекается от Иисуса во дворе Анны. 33

33-40 гг. н.э.

После своего воскресения Иисус является Петру и повторно направляет его. 33

Три тысячи человек откликнулись на проповедь Петра на празднике Пятидесятницы.