Земская реформа Александра 2 – кратко содержание, итоги, значение (1864 год)

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 159.

Обновлено 7 Апреля, 2021

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 159.

Обновлено 7 Апреля, 2021

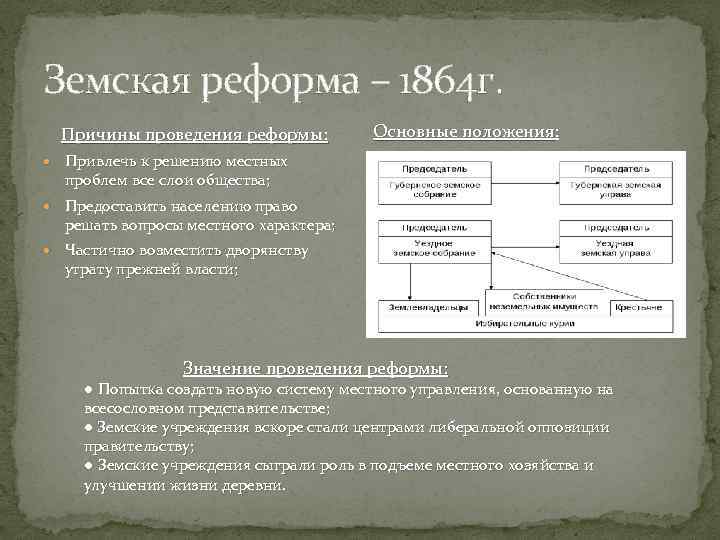

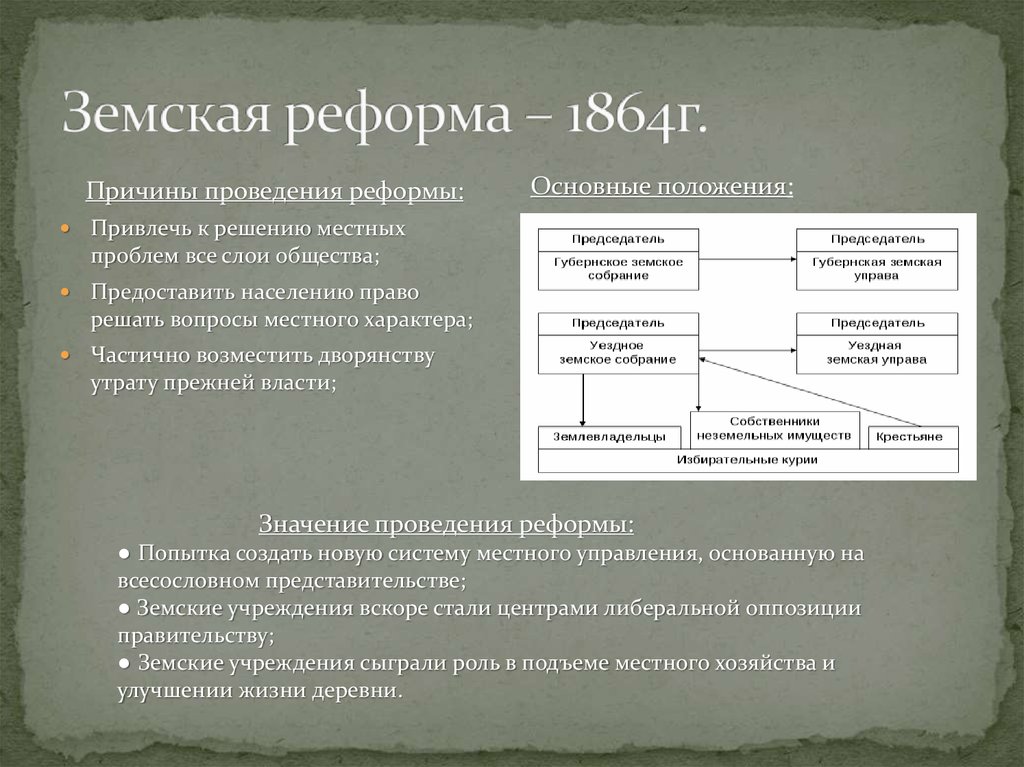

Царствование императора Александра II вошло в историю России как эпоха великих реформ. Они затронули разные сферы жизни общества и государства. Особое значение имела земская реформа 1864 года, которая привела к созданию новой системы местного самоуправления.

Кратко содержание земской реформы Александра 2 изучают в школьном курсе истории 8 и 10 класса. Для понимания особенностей управления Российской империей во второй половине XIX века следует знать ее содержание, причины, итоги, плюсы и минусы.

Суть реформы

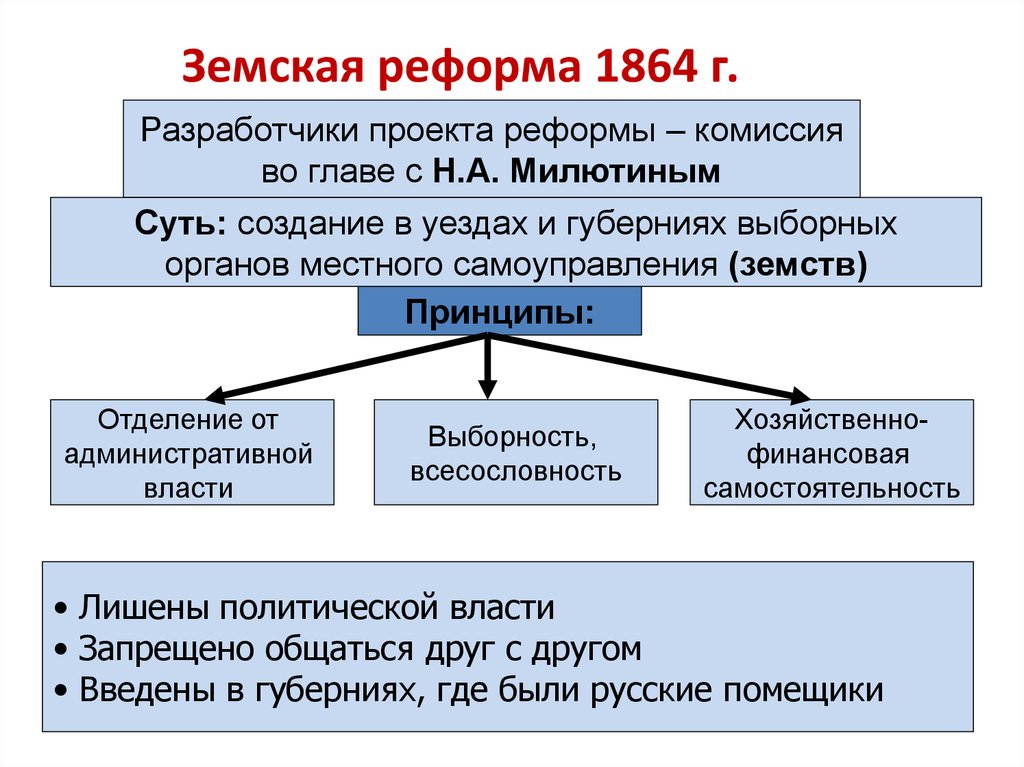

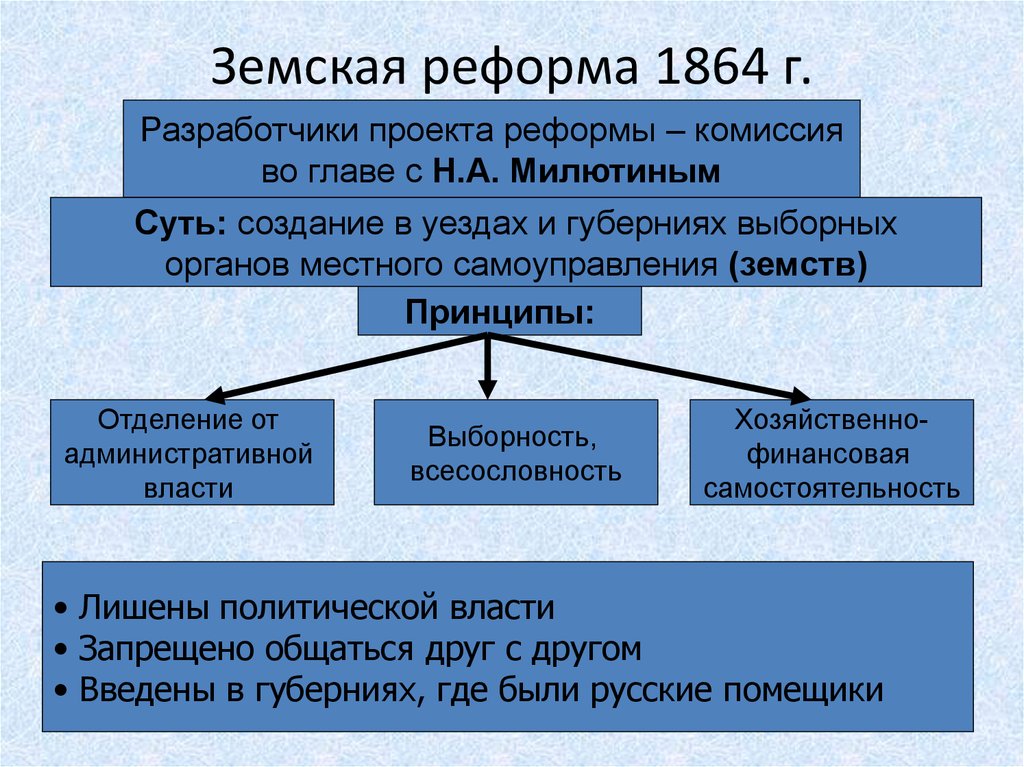

Разработка проекта реформы началась в 1859 году и велась комиссией при министерстве внутренних дел. С 1855 по 1861 год его возглавлял граф Сергей Ланской.

Рис. 1. Император Александр II.

1. Император Александр II.В 1861 году его сменил бывший курляндский губернатор Петр Валуев. Помимо них, в разработке проекта реформы принимал участие Николай Милютин. Целью реформы они видели изменение бюрократической системы на местах. До 1860-х годов управление было связано с директивами из центра, а там часто не знали ситуации на местах, поэтому и решения были запоздалые.

Авторы реформы считали, что с волостными, уездными и губернскими делами хорошо знакомы только жители региона, а не присланные из столицы чиновники. При разработке реформы также принимались во внимание интересы дворянства — землевладельцев. Министр внутренних дел Ланской считали, что дворян надо как-то вознаградить за отмену крепостного права. Поэтому они стали играть ведущую роль в местном управлении. В пользу дворян земствах был установлен высокий имущественный ценз. Через девять лет после смерти Александра II, в 1890 году, появился еще и сословный избирательный ценз.

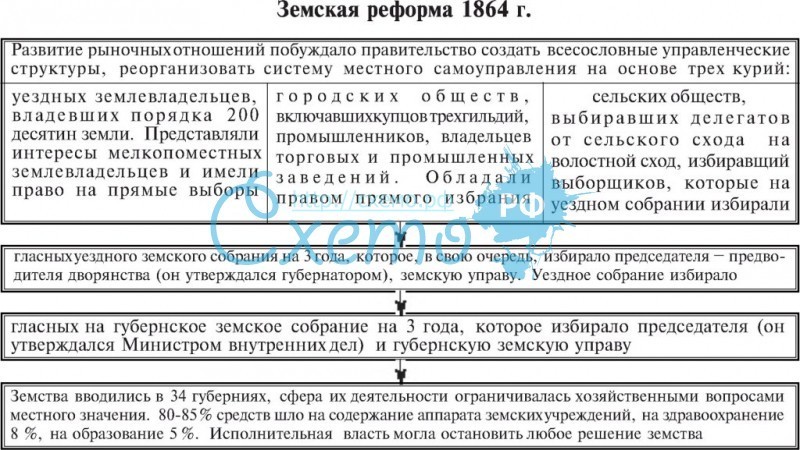

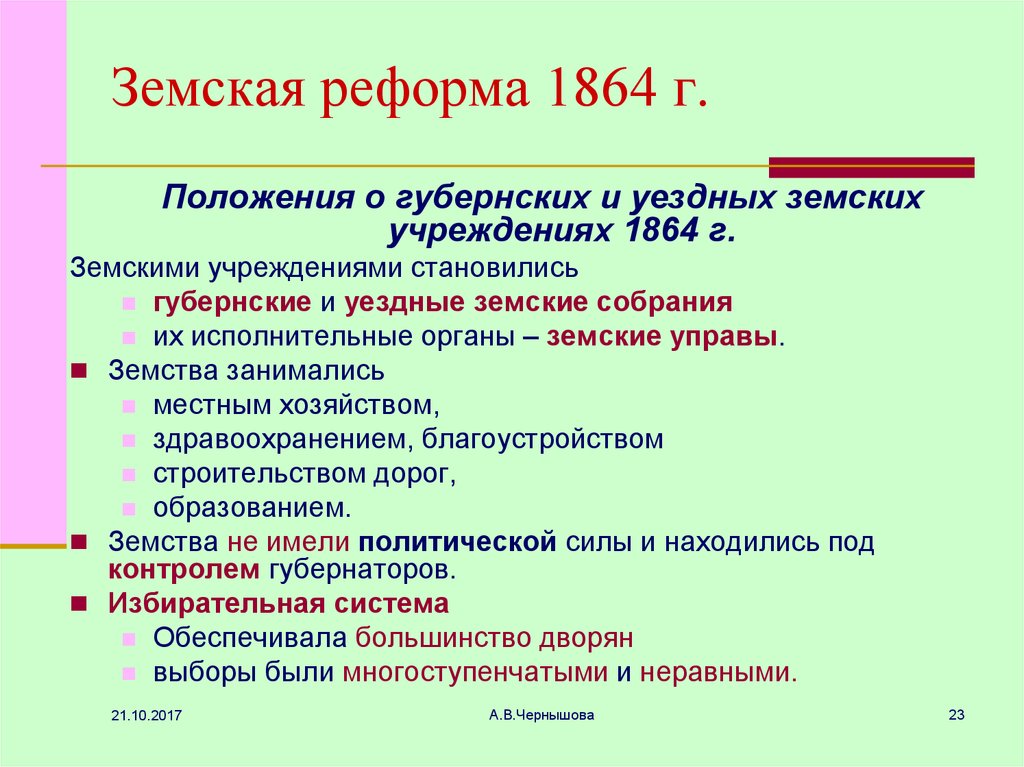

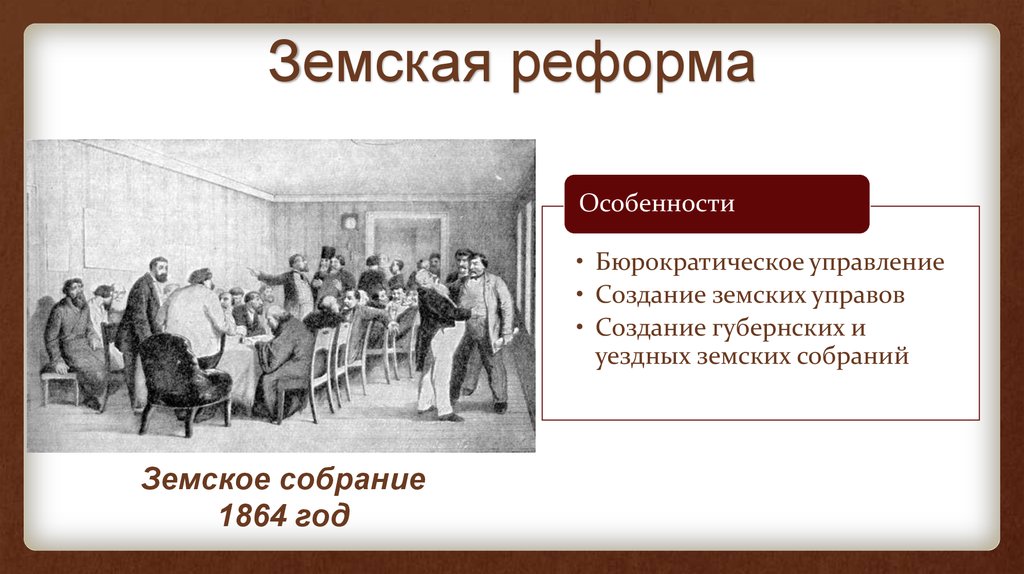

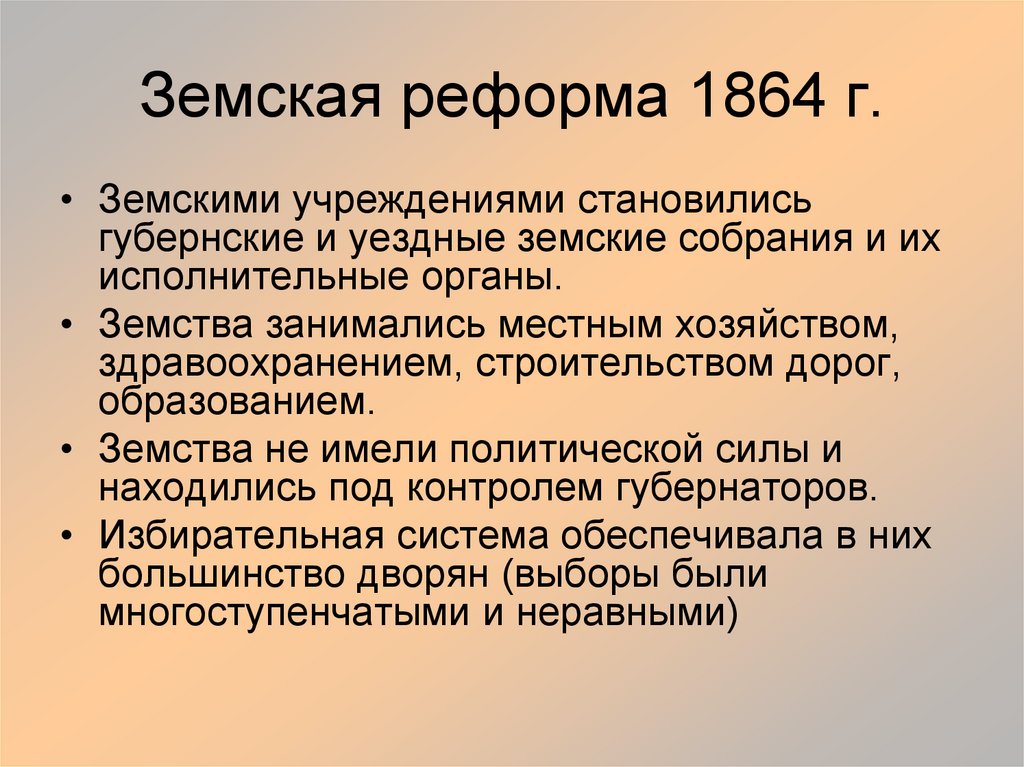

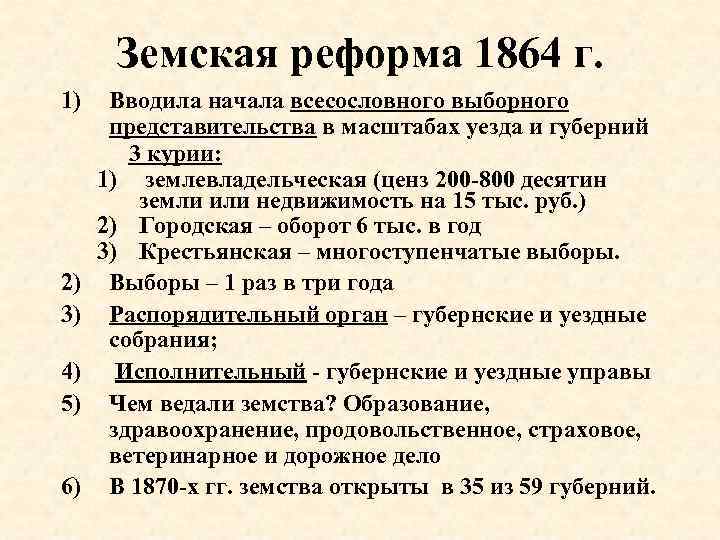

Самым главным законодательным актом, связанным с реформой, стало Положение о губернских и земских учреждениях от 1 января 1864 года.

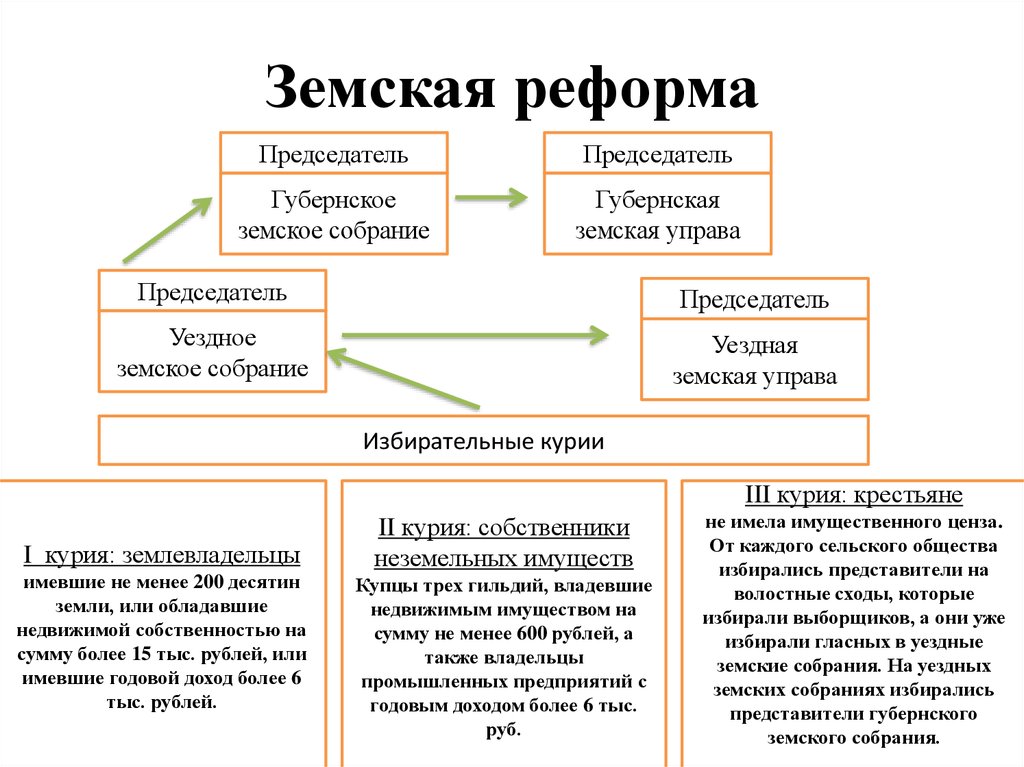

- землевладельцы и владельцы предприятий. Фактически дворянство и буржуазия;

- городские жители;

- выборные представители от сельских обывателей.

Крестьянская курия от двух предыдущих отличалась тем, что выборы в ней были многостепенными. От сельских общин представители попадали на волостные сходы. Выборщики от сходов избирали гласных в уездные земские собрания.

Рис. 2. Земская реформа 1864.Особенности земств

Реформа проводилась постепенно на территории всей Российской империи. К 1879 году земства появились в 34 губерниях европейской части и на краткий период до 1882 года у донского казачества. В национальных регионах России земства стали появляться поздно, в 1911 году в западных губерниях и в 1913 году в Оренбуржье и на нижней Волге, где жили калмыки и казахи. Позже всего земства появились в азиатской части России, в 1917 году при Временном правительстве.

В губернскую или уездную земскую управу входило 6 человек. Они работали круглый год. Назначало их земское собрание, которое созывалось раз в год или чаще. Их деятельность находилась под контролем министра внутренних дел и губернатора. Часть решений земской реформы власти пересмотрели в 1890 году при императоре Александре III.

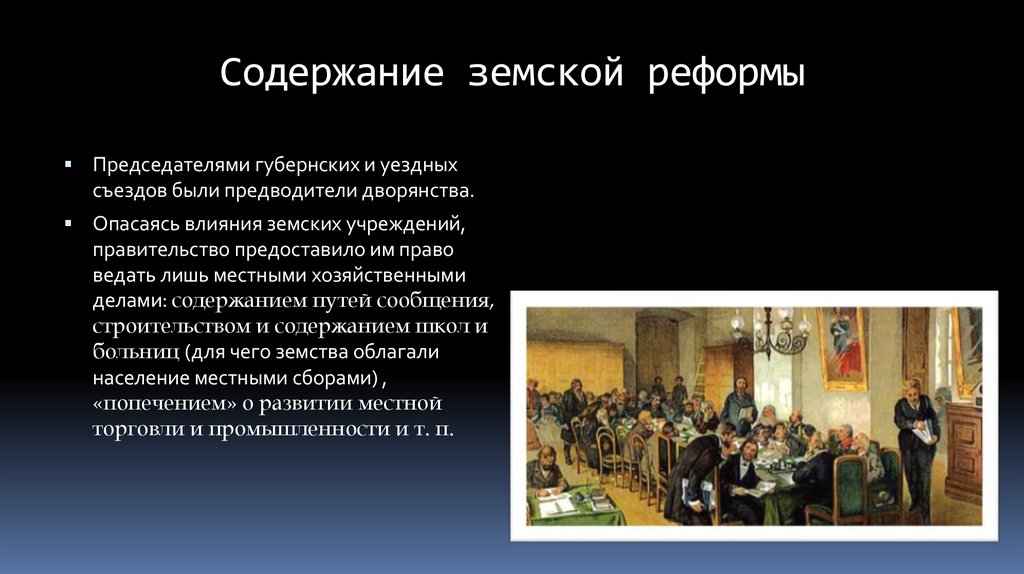

Итогом земской реформы 1864 года стало создание достаточно современной системы местного самоуправления в Российской империи и развитие местной инициативы. Она просуществовала около 50 лет, до Гражданской войны. Земства ведали местными хозяйственными вопросами, в том числе путями сообщения, школами, больницами, обеспечением продовольствием.

Рис. 3. Земство в России.Что мы узнали?

В результате земской реформы Александра II в губерниях и уездах Российской империи появились земские собрания и управы, которые были выборными органами местного самоуправления. Такая система просуществовала до начала Гражданской войны.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 159.

А какая ваша оценка?

Земская реформа Александра 2 — кратко.

История России кратко

Земская реформа Александра 2 (1864 год) – комплекс преобразований в сфере управления уездными и губернскими землями, призванная изменить бюрократический порядок управления и дать дальним уголкам России право на самостоятельное принятие решений.

Предпосылки и причины введения земской реформы

Страна находилась в стадии активного реформирования. В 1861 году было отменено крепостное право и произошел ряд существенных изменений в экономике. Новая система требовала более грамотного и быстрого управления, что было невозможно в существующих условиях. Все губернии подчинялись приказам из центрального управления, зачастую эти приказы очень долго доходили до областных центров или не доходили вообще, что вело к принятию неверных решений.

История создания и введение земской реформы

Как и со всеми другими преобразованиями Александра 2, идея дать губерниям некоторую самостоятельность в принятии решений зародилась задолго до начала правления императора, точнее, во времена его дяди Александра 1. Александр 1 дал задание Сперанскому составить крупный проект реформ, который включал также новую систему губернского самоуправления, которая должна была отвечать нуждам населения и государства. Проект был разработан и предполагал создание уездных дум, которые бы наполнялись делегатами из местных жителей, выбираемых не по сословному признаку, а по имущественному. К сожалению, реформа не была принята.

Во времена Александра 2 проект Сперанского был рассмотрен и взят в качестве основы, однако претерпел достаточно много изменений. В частности, император приказал не создавать волостных дум, а земство кончалось на уровне губернии.

Тем не менее, главной идеей реформы было отдать управление в руки местных жителей, которые гораздо лучше знали реалии региона, нежели посылаемые государственные чиновники. Программы, составленные в областном центре, которым следовали чиновники, не могли помочь в развитии региона так как были отстранёнными от реальной ситуации.

Программы, составленные в областном центре, которым следовали чиновники, не могли помочь в развитии региона так как были отстранёнными от реальной ситуации.

Содержание земской реформы

Наряду с земской была проведена городская реформа. Два новых законопроекта должны были создать новую систему местного самоуправления.

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 года создавало новые управленческие органы: земские собрание и земские управы, в которые входило местное население (выбор не зависел от сословия).

Появились так называемые курии – особые разряды, на которые были разделены все избиратели по имущественному, сословному, национальному и другим признакам. Всего курий было три – курия уездных землевладельцев, курия городских избирателей, курия от сельских обществ. Представители трех курий участвовали в выборах в местный орган самоуправления.

Курии были созданы для того, чтобы в местные думы могли попасть представители всех сословий, однако на практике все было сложнее. Формально земские учреждения не имели правил насчет происхождения кандидатов, однако избирательное право было обусловлено имущественным цензом, что значительно ограничивало круг лиц, которые могли быть избранными.

Формально земские учреждения не имели правил насчет происхождения кандидатов, однако избирательное право было обусловлено имущественным цензом, что значительно ограничивало круг лиц, которые могли быть избранными.

В результате, чаще всего складывалась следующая картина: председателями губернских и уездных съездом были, как правило, представители высшего дворянского сословия. Помимо органов самоуправления были созданы исполнительные органы – управы.

Земства на местах не имели никаких серьезных политических функций, они лишь обладали исполнительной властью и занимались решением хозяйственных и бытовых вопросов: строительство путей сообщения, строительство больниц, школ, устройство инфраструктуры в ближайших деревнях и городках, забота о скоте, Земства также занимались сбором налогов на местные нужды. Этим их власть ограничивалась. Более того, даже выполняя местные задачи, земства полностью подчинялись губернаторам и министрам, которые могли приостановить действие любого решения земского совета.

Реформа проводилась постепенно. Земства стали появляться во всех уголках страны и закончился этот процесс лишь в начале двадцатого века.

Итоги земской реформы

Создание земских учреждений было активно поддержано сторонниками конституционного строя, так как создание местных органов самоуправления воспринималось как шаг к демократическому устройству государства.

За годы своего существования земства значительно улучшили уровень образования на местах, стала развиваться региональная экономика и здравоохранение, управление страной стало более простым, так как высшие органы были освобождены от необходимости решать мелкие бытовые вопросы.

Однако, земская реформа была одной из наиболее неудачных реформ Александра 2, так как она была недостаточно хорошо продумана. Несмотря на идею отделить местную власть от общегосударственной, этот процесс прошел не в полной мере. К сожалению, государственная власть и чиновники не хотели делить власть, поэтому земские думы осуществляли только ограниченный круг поставленных перед ними задач. Обсуждение же и решение задач государственной важности местными думами запрещалось и могло привести к роспуску думы.

Обсуждение же и решение задач государственной важности местными думами запрещалось и могло привести к роспуску думы.

Несмотря на все минусы, земская реформа дала толчок регионам к саморазвитию, поэтому ее значение для России не стоит недооценивать.

Царь Александр II: Царь-либерал?

Царь Александр II начал свое правление, когда Российская империя понесла унизительную потерю в Крымской войне. Понимая, что Россия не может конкурировать с другими крупными европейскими державами, он провел ряд реформ, направленных на модернизацию страны. Наиболее известен освобождением крепостных в 1861 году. Он также провел экономические, судебные, образовательные и военные реформы, но не крупные политические. Александр II добился определенного успеха, но не смог успокоить русский народ и столкнулся с несколькими покушениями, прежде чем последний покончил с его жизнью.

com

com

Царь Александр II родился в русской династии Романовых 29 апреля 1818 года в семье царя Николая I (1825-1855) и принцессы Шарлотты Прусской (дочери короля Пруссии). Он стал царевичем , наследником российского престола, в 1825 году, когда был убит его дядя-тезка, царь Александр I.

Во время правления его отца свобода мысли и все формы частной инициативы подавлялись по всей Империи. Личная и официальная цензура была обычным явлением, а критика властей считалась серьезным правонарушением.

Александр II получил относительно широкое образование, включая английский, французский, немецкий и польский языки, под руководством либерального поэта-романтика. В 1837 году в необычном для того времени переезде Александр II отправился в шестимесячное путешествие по России, где посетил 20 губерний. В следующие два года он посетил несколько стран Западной Европы. Говорят, что в 1839 году у него был короткий роман с британской королевой Викторией. , но ничего не вышло. Во время посещения Дармштадта он встретил принцессу Марию, 14-летнюю дочь великого герцога Гессенского, и сказал своим родителям, что планирует жениться на ней. Его родители сначала колебались, но в апреле 1840 года было объявлено о помолвке, а в августе 16-летняя Мари переехала в Россию. Они поженились в апреле 1841 года, у них родились шесть сыновей и две дочери.

, но ничего не вышло. Во время посещения Дармштадта он встретил принцессу Марию, 14-летнюю дочь великого герцога Гессенского, и сказал своим родителям, что планирует жениться на ней. Его родители сначала колебались, но в апреле 1840 года было объявлено о помолвке, а в августе 16-летняя Мари переехала в Россию. Они поженились в апреле 1841 года, у них родились шесть сыновей и две дочери.

В Российской империи проходят столь необходимые реформы

Вам понравилась эта статья?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

В 1855 году во время Крымской войны царь Николай I умер от воспаления легких. Новый царь наблюдал за тем, как Россия добивалась мира в 1856 году, что было унижением для Российской империи. Россия показала себя «слабее и беднее первоклассных держав», и Александр II начал проводить реформы во время своего правления.

Как упоминалось ранее, Александр II, вероятно, наиболее известен освобождением крепостных. Подготовка к освобождению крепостных началась еще в 1857 году и затронула примерно треть 67-миллионного населения России. Затем крепостное право было отменено реформой освобождения 1861 года, что означало, что крепостные получили полные права свободных граждан. Им больше не нужно было получать разрешение на вступление в брак, и они также могли владеть собственностью и бизнесом.

Планы по реформированию российской системы образования начались в 1858 году, а основные реформы были проведены в 1863 году. Было расширено народное образование, женщинам было разрешено посещать среднюю школу и даже посещать занятия в университетах, а университеты получили больше автономии. Однако эта автономия была ограничена после того, как вспыхнули небольшие студенческие протесты.

В 1864 г. Александр II провел реформу судебной системы по французскому образцу. Был введен новый уголовный кодекс, упрощены системы гражданского и уголовного судопроизводства. Судебная система была реорганизована, чтобы разрешить рассмотрение дел в открытом суде. Судьи назначались пожизненно, существовала система присяжных и создание мировых судей, ответственных за мелкие правонарушения на местном уровне. Он также ввел изменения в местное самоуправление ( земство ), сначала в сельской местности в 1864 г., а затем в более крупных городах в 1870 г. — изменения в системе земства позволили проводить выборные собрания с ограниченными налоговыми правами. Были также созданы новые сельские и муниципальные полицейские подразделения, подчиняющиеся Министерству внутренних дел.

Были также созданы новые сельские и муниципальные полицейские подразделения, подчиняющиеся Министерству внутренних дел.

Неудача России в Крымской войне высветила многие экономические проблемы России. У Империи были проблемы с финансированием войны, а слаборазвитая железнодорожная система препятствовала доставке войск, припасов и боеприпасов на фронт. Государственный банк был основан в 1860 г., за ним последовали муниципальные банки в 1862 г. и сберегательные кассы в 1869 г.. Все они были созданы под национальным контролем. Законодательство, принятое в 1862 г., создало министерство финансов и регулярный национальный бюджет. Новый министр финансов установил систему государственного учета для государственных органов и снял с частных фермеров обязанности по сбору налогов. Система была настолько усовершенствована, что к 1867 г. в России был ликвидирован хронический бюджетный дефицит, а с 1873 г. и далее был достигнут профицит бюджета. Гарантированные государством железнодорожные облигации помогают расширять железнодорожную сеть России.

г. Александр II также провел значительные военные реформы. 1 января 1874 г. всеобщая воинская повинность была включена во все социальные слои, а не только в крестьянство. Российские государства были разделены на пятнадцать военных округов, и эта система все еще использовалась более ста лет спустя. Особое внимание уделялось обучению офицерского состава и строительству стратегических железных дорог. Телесные наказания в армии были запрещены.

.

Первое покушение на Александра II произошло 4 апреля 1866 года нигилистом Дмитрием Каракозовым. (Были также попытки убить его в 1879, 1880 и, наконец, в 1881 году.) Несмотря на реформы Александра II, многие в крестьянском и рабочем классах глубоко возмущались дворянами, правительственными чиновниками, богатыми и авторитарной системой России. Каракозов, студент университета, через несколько месяцев был казнен через повешение. Новый министр образования был назначен ответственным за университеты и применил более строгий контроль.

(Были также попытки убить его в 1879, 1880 и, наконец, в 1881 году.) Несмотря на реформы Александра II, многие в крестьянском и рабочем классах глубоко возмущались дворянами, правительственными чиновниками, богатыми и авторитарной системой России. Каракозов, студент университета, через несколько месяцев был казнен через повешение. Новый министр образования был назначен ответственным за университеты и применил более строгий контроль.

После этого покушения Александр II стал несколько реакционнее. Он начал заменять либеральных министров правительства консервативными. Либеральные университетские курсы были заменены более традиционными учебными планами. В 1879 г. генерал-губернаторы были назначены с полномочиями преследовать в военных судах и ссылать политических преступников. Правительство даже пыталось проводить показательные процессы для сдерживания участников революционной деятельности, но от этого отказались после случаев, когда сочувствующие присяжные оправдывали многих подсудимых.

Еще одно влияние покушения на Александра II заключалось в том, что он завел в 1866 году постоянную любовницу (она была не первой). Он впервые встретил Екатерину Долгорукову, когда ей было всего 11 лет, в 1859 году, и снова встретил ее пятью годами позже, в 1864 году. Позже он устроил ее фрейлиной к своей жене, которая страдала туберкулезом. Пара не сближалась до 1866 года, когда она «прочувствовала жалость» к царю после покушения и смерти его старшего сына, 9-го.0020 царевич . Ее собственная мать умерла двумя месяцами ранее.

В период с 1872 по 1878 год у пары было четверо детей. Семья Александра II категорически не одобряла эти отношения. Когда императрица Мария умерла от туберкулеза 3 июня 1880 года, в следующем месяце Александр II женился на Долгоруковой. Это возмутило его семью, царский двор и православную церковь. Александр II узаконил троих оставшихся в живых детей, имевшихся у него с Долгорукой, хотя они не имели права на российский престол, поскольку были детьми от морганатического брака. Александр II пообещал короновать ее императрицу 1 августа 1881 года, но был убит до того, как это могло произойти.

Александр II узаконил троих оставшихся в живых детей, имевшихся у него с Долгорукой, хотя они не имели права на российский престол, поскольку были детьми от морганатического брака. Александр II пообещал короновать ее императрицу 1 августа 1881 года, но был убит до того, как это могло произойти.

Пока Александр проявлял некоторый либерализм во внешней политике, он не допустил бы сепаратизма со стороны Российской империи. Когда он стал императором России и королем Польши в 1855 году, он ослабил репрессивный режим, наложенный на Польшу во время правления его отца. Однако в 1856 году он произнес речь, которая была воспринята как предупреждение Речи Посполитой о том, что дальнейших уступок не будет.

Во время Январского восстания 1863-1864 гг. на территории нынешних частей Польши, Литвы, Белоруссии и Украины русские в июне 1864 г. окончательно разгромили повстанцев, желавших восстановить Речь Посполитую. Сотни были казнены, тысячи убиты. сослан в Сибирь. В Литве военное положение длилось 40 лет. Литовский, украинский и белорусский языки были полностью запрещены, а польский разрешен только в частных беседах на ограниченной территории. Единственной уступкой Александра II было освобождение польского крестьянства от крепостной зависимости в 1864 году на более щедрых условиях, чем их русские коллеги.

окончательно разгромили повстанцев, желавших восстановить Речь Посполитую. Сотни были казнены, тысячи убиты. сослан в Сибирь. В Литве военное положение длилось 40 лет. Литовский, украинский и белорусский языки были полностью запрещены, а польский разрешен только в частных беседах на ограниченной территории. Единственной уступкой Александра II было освобождение польского крестьянства от крепостной зависимости в 1864 году на более щедрых условиях, чем их русские коллеги.

Русско-Черкесская война была затяжной войной, длившейся с 1763 по 1864 год. Черкесия была страной к востоку от Черного моря, но за столетие, по оценкам, 85-97% населения (до 1,5 млн. чел. ) были либо убиты, либо сосланы в Османскую империю. Последняя битва произошла в царствование Александра II. Эта война была не чем иным, как этнической чисткой, и очень немногие оставшиеся черкесы согласились сдаться и переселиться в пределы Российской империи. В 1857 году Александр II поддержал позицию высшего российского военного генерала о том, что «уничтожение черкесов должно быть самоцелью — очистить землю от враждебных элементов». В 1861 году он назначил этого генерала Дмитрия Милютина своим военным министром.

В 1861 году он назначил этого генерала Дмитрия Милютина своим военным министром.

К финнам относились гораздо лучше, чем к полякам-литовцам и черкесам. В 1863 году Александр II инициировал реформы в Финляндии, увеличив ее автономию в составе Российской империи. Финляндия даже получила собственную валюту. Александр II также возвысил финский язык из языка простонародья до национального языка, равного шведскому. Финляндия была частью Швеции до 1809 года, и поощрение финского национализма можно рассматривать как попытку ослабить связи Финляндии со Швецией.

Российская империя имела колонию в Северной Америке, прежде всего на Аляске, с 1799 по 1867 год. Первоначально процветавшая за счет торговли пушниной, к середине 1850-х годов колония пришла в упадок. К 1860-м годам большинство поселений было заброшено, поэтому Александр II продал Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов. Еще одним мотивирующим фактором для продажи Аляски была невозможность защититься в войне против Великобритании, учитывая, что в то время Канада все еще была британской территорией.

Еще одним мотивирующим фактором для продажи Аляски была невозможность защититься в войне против Великобритании, учитывая, что в то время Канада все еще была британской территорией.

Ближе к концу правления Александра II Российская империя вела русско-турецкую войну с 1877 по 1878 год. Эта война велась между восточно-православной коалицией Российской империи, Болгарии, Румынии, Сербии и Черногории против Османской империи. Болгария восстала против османского владычества в 1876 году, но великие державы не смогли прийти к окончательному соглашению на Константинопольской конференции в конце года.

Александр II возглавил поиск дипломатического решения. Он заставил великие державы согласиться на нейтралитет в случае войны между Российской и Османской империями (чтобы защитить Российскую империю от другой катастрофы, такой как Крымская война). В результате победы в этой войне Российская империя восстановила территориальные потери, понесенные ею в Крымской войне, и вновь утвердилась на Черном море. Румыния, Сербия и Черногория провозгласили независимость от Османской империи. Болгария стала независимым государством впервые с 139 г.6, а Александра II даже сегодня называют в Болгарии «царем-освободителем». Военные реформы, проведенные в начале десятилетия, помогли Российской империи улучшить свои показатели в Крымской войне, но у армии все еще было много недостатков.

Румыния, Сербия и Черногория провозгласили независимость от Османской империи. Болгария стала независимым государством впервые с 139 г.6, а Александра II даже сегодня называют в Болгарии «царем-освободителем». Военные реформы, проведенные в начале десятилетия, помогли Российской империи улучшить свои показатели в Крымской войне, но у армии все еще было много недостатков.

Хотя Александр II одобрял некоторые либеральные реформы, особенно в первое десятилетие своего царствования, он всегда утверждал, что его Богом данный долг — править как самодержец. Он отвергал любые призывы к конституции, которая ограничивала бы его власть, и отвергал любой вид парламента или парламента.0020 Дума , который выполнял бы обязанности, которые мог выполнять только он. Министр финансов Михаэль фон Рейтерн ушел в отставку в 1878 году после того, как русско-турецкая война отменила некоторые меры, которые привели к его успехам. Пережив покушения в 1879 и 1880 годах, Александр II был убит в Санкт-Петербурге 13 марта 1881 года.

Пережив покушения в 1879 и 1880 годах, Александр II был убит в Санкт-Петербурге 13 марта 1881 года.

Царь, как всегда по воскресеньям, отправился в Михайловский манеж на военную перекличку. Бомбардировщиков было три (из Народная воля или движение «Народная воля») в толпе в тот день. Первый бросил свою бомбу, которая убила одного из казаков, охранявших царя, и тяжело ранила водителя и людей на мостовой. Однако пуленепробиваемая карета царя была лишь повреждена, и император вышел потрясенным, но невредимым. Выйдя из вагона, второй бомбардировщик бросил свою бомбу в ноги Александру II. Несколько человек были ранены в разной степени, но у Александра II были оторваны ноги, вспорот живот и изуродовано лицо. Третий бомбардировщик никогда не использовал свою бомбу.

Александра II везут в Зимний дворец, где почти ровно двадцать лет назад он подписал указ об освобождении крепостных. Члены его семьи пришли навестить его в последние минуты его жизни, и когда лечащего врача спросили, сколько это продлится, доктор Боткин ответил: «До пятнадцати минут».

г. Смерть Александра II положила конец реформам в Российской империи. Незадолго до своей смерти он одобрил консервативные реформы, которые, по его мнению, могли стать первым шагом к конституции. Его старший выживший сын, новый царь Александр III, положил конец всем подобным реформам. В России снова были подавлены гражданские свободы, вернулась полицейская жестокость, а царская тайная полиция, охранка, использовалась для искоренения подозреваемых повстанческих группировок и ареста протестующих. И Александр III, и его 12-летний сын, будущий царь Николай II, присутствовали в день убийства Александра II, и оба поклялись, что их не постигнет та же участь.

Европа (1848-1871): «Реформа» в России (1855-1881)

Резюме

Поражение России в Крымской войне стало тревожным звонком для самодержавия.

В то время Санкт-Петербург мог похвастаться тем, что командовал самой большой армией в Европе

(в количестве), плохие дороги, устаревшее оружие и низкий моральный дух не позволяли

эффективное использование этой огромной потенциальной силы. Поражение доказало

самодержавие, ответственное за то, что Россия опасно отстала от своего западного

соседями, что делает его уязвимым для будущих нападений и вторжений.

Поражение доказало

самодержавие, ответственное за то, что Россия опасно отстала от своего западного

соседями, что делает его уязвимым для будущих нападений и вторжений.

Почему Россия проиграла? Взгляд на западные модели и противопоставление российского общества к, скажем, французскому или прусскому обществу, один элемент оставался незаметным: продолжение существования в России крепостного права. Будь то из подлинного прогрессивные убеждения или просто потребность в эффективной призывной армии, когда Последующая война развернулась, Александр II положил начало периоду реформ в России с 19 февраля 1861 г. Освобождение крепостных крестьян.

Однако это «освобождение» едва ли имело отношение к тому, что делали сами крестьяне.

ожидали. Хотя статут на 360 страниц действительно давал им «статус свободных

сельских жителей», крестьяне по-прежнему облагались значительными налогами и

паспортная система, ограничивающая передвижение по стране. В дополнение

заселение земли было столь же невыполнимым. Мало того, что свобода от земли

обязательства подошли к прекращению только в 1863 г., но и так называемые

«временные повинности» могли продолжаться до тех пор, пока и крестьяне, и их местные

помещики пришли к взаимоприемлемому соглашению. Когда и если этот момент когда-либо

пришел, крестьяне получат небольшую часть земли через правительство-

финансировал выкупные платежи помещику — сумму, которую бывшие крепостные

для погашения в течение сорока девяти лет.

Мало того, что свобода от земли

обязательства подошли к прекращению только в 1863 г., но и так называемые

«временные повинности» могли продолжаться до тех пор, пока и крестьяне, и их местные

помещики пришли к взаимоприемлемому соглашению. Когда и если этот момент когда-либо

пришел, крестьяне получат небольшую часть земли через правительство-

финансировал выкупные платежи помещику — сумму, которую бывшие крепостные

для погашения в течение сорока девяти лет.

Тем не менее для самодержавной России при династии Романовых это было беспрецедентная реформа. Еще более поразительными были дополнительные реформы, которые продолжались до смерти Александра — так называемые Великие реформы. Они могут быть разделить на следующие категории:

1. Реформа местного самоуправления: Поскольку огромное количество новых граждан, т.е. крепостных, населявших теперь деревню, систему выборных органов местного самоуправления или земств, возникли взамен старых институтов помещичьего правления.Эти собрания, с отдельными местами для крестьян, горожан и частных землевладельцы отвечали за поддержание местной инфраструктуры и индустриальное развитие. Через налогообложение всех классов земство строили мосты, дороги, больницы и тюрьмы и оказывали основные услуги такие как здравоохранение и помощь бедным.

2. Реформа образования: по призыву Устава начальной школы 1864 г. по всей стране возникло множество начальных школ, хотя финансирование возвращены в местное самоуправление, чтобы преодолеть массовую неграмотность, которая досаждали бывшим крепостным. Устав университета 1863 г. реорганизовал колледжи и университеты в эффективные самоуправляющиеся корпорации со значительным свободы как для преподавателей, так и для студентов.

3. Судебная реформа: Судебный статут 1864 г. перестроил российский суд система, основанная на этих либеральных принципах — равенстве всех перед законом, независимая судебная система, суд присяжных собственников пэра, публично-правовой судебное разбирательство и создание образованной юридической профессии.4. Военная реформа: принят Закон о всеобщем военном обучении 1874 г. всесословная воинская повинность и призывала к технологическому совершенствованию, элитарности реорганизация и новые военные училища.

5. Реформа выражения: Временное положение Александра 1865 г. отменено до цензура или цензура журналов или групп перед публикацией в пользу карательные меры постфактум.

Дразнящиеся сверху этими половинчатыми реформами, недовольные крестьяне, интеллектуалы, профессионалы и даже некоторые либеральные дворяне стремились к большему свободы путем обращения к насильственным революционным движениям с целью свержения царское правительство. Широко известны как популистские движения, цели которых были сосредоточены на возвращая всю русскую землю крестьянам, эти группы использовали подпольные терроризм в конце 1870-х годов с целью убить Александра II, что, наконец, удалось в марте 1 августа 1881 г. Эпоха скромных реформ в России закончилась.

Несмотря на истинные чувства Александра II, он взялся реформировать российскую

общества умеренно-либерального (для России) направления.