| 18. Гражданское общество Гражданское общество – термин, которым, начиная с XVIII в., обозначали общественные, а в узком смысле – имущественные отношения. Недостаток теории гражданского общества у английских и французских материалистов проявлялся в непонимании его зависимости от развития способов производства. Они объясняли его формирование естественными свойствами человека, политическими задачами, формами правления и законодательства, нравственностью и т. д. Гражданское общество, т. е. совокупность общественных связей, рассматривалось ими как среда, в которой развертывается деятельность индивидов. Г. Гегель, понимал под гражданским обществом систему потребностей, основанную на частной собственности, имущественные и сословные отношения, систему правовых отношений, а также догадывался о некоторых законах развития общества. Идеализм Гегеля проявился в признании зависимости гражданского общества от государства, которое он в отличие от гражданского общества считал истинной формой объективного духа. 1) система потребностей; 2) отправление правосудия; 3) полиция и кооперация. Для гражданского общества необходимы не только функционирование частной собственности, но и ее защита со стороны закона, суда и полиции. Гражданское общество и государство по гегелевской концепции соотносятся, как рассудок и разум. Формирование гражданского общества Гегель связывает с развитием буржуазного строя. К. Маркс, критикуя Гегеля, использовал термин гражданского общества. Он понимал под гражданским обществом организацию семьи, сословий и классов, отношения собственности и распределения, вообще формы, способы существования и функционирования общества, действительной жизни и деятельности человека (этот термин используется для обозначения буржуазного общества). Он исходил из того, что в гражданском обществе следует искать ключ к пониманию исторического процесса. Это не случайно, ибо по логике марксизма основополагающей является социально-экономическая сфера жизни общества. Эта сфера и присутствующие в ней отношения собственности характеризуются как основное звено развития гражданского общества. Обобщая разработанные концепции, можно сказать, что в подлинно гражданском обществе каждый человек имеет возможность свободно проявлять себя, удовлетворить свои потребности. При этом он будет пользоваться всеми средствами правовой и социальной защиты государства. > ФИЛОСОФИЯ: кратко, конспекты лекций по философии: 1. Предмет философии и ее место в системе научного знания 2. Что такое философия 3.  Философия как теоретическое ядро мировоззрения Философия как теоретическое ядро мировоззрения4. Структура философского знания 5. Бытие как всеохватывающая реальность 6. Познание 7. Виды познания 8. Субъект и объект познания 9. Общие представления о духе 10. Материя 11. Сознание 12. Движение 13. Пространство и время 14. Общие понятия о человеке 15. Человек в мире природы 16. Понятие общества 17. Социальная структура общества 18. Гражданское общество 19. Человек и культура 20. Массовая культура 21. Типы цивилизаций 22. Основные положения эволюционной теории познания 23. Отражение как четвертое свойство материи 24. Истина как процесс 25. Критерии истины 26. Красота и ценность истины: единство красоты, истины и добра 27. Ложь 28. Заблуждение 29. Ценность как категория 30. Решение проблемы классификации ценностей в философии 31. Закон единства и борьбы противоположностей 32. Взаимопереход количественных и качественных изменений 33.  Закон отрицания отрицания Закон отрицания отрицания34. Этапы истории философии 35. Дофилософские, дорациональные мировоззрения 36. Философия и культура Древнего Востока 37. Античная философия 38. Средневековая философия 39. Философия Возрождения 40. Философия Нового времени 41. Монизм, дуализм, плюрализм в философии XVII в 42. Философия эпохи Просвещения 44. Философия Гегеля 45. Антропологический материализм Фейербаха 46. Философская концепция марксизма 47. Философия позитивизма: этапы развития 48. Философия прагматизма 49. Герменевтика как философское направление 50. Сциентизм и антисциентизм 51. Человек в «философии жизни» 52. Учения психоанализа и неофрейдизма 53. Проблема свободы в экзистенциализме 54. Значение творчества 55. Философские дискуссии западников и славянофилов 56. Философские идеи Достоевского и Толстого 57. Философская система Соловьева 58. Русский космизм 59. Диалектика.  Структура диалектики Структура диалектики60. Особенности философской и религиозной картин мира 61. Понятие культуры в философии 62. Этапы исторического развития этических представлений 63. Эволюция эстетических идей 64. Категориальный аппарат эстетической теории 65. Практическая сфера реализации эстетических представлений 66. Этика ненасилия и этика благоговения перед жизнью ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНОЕ КРАТКО ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |

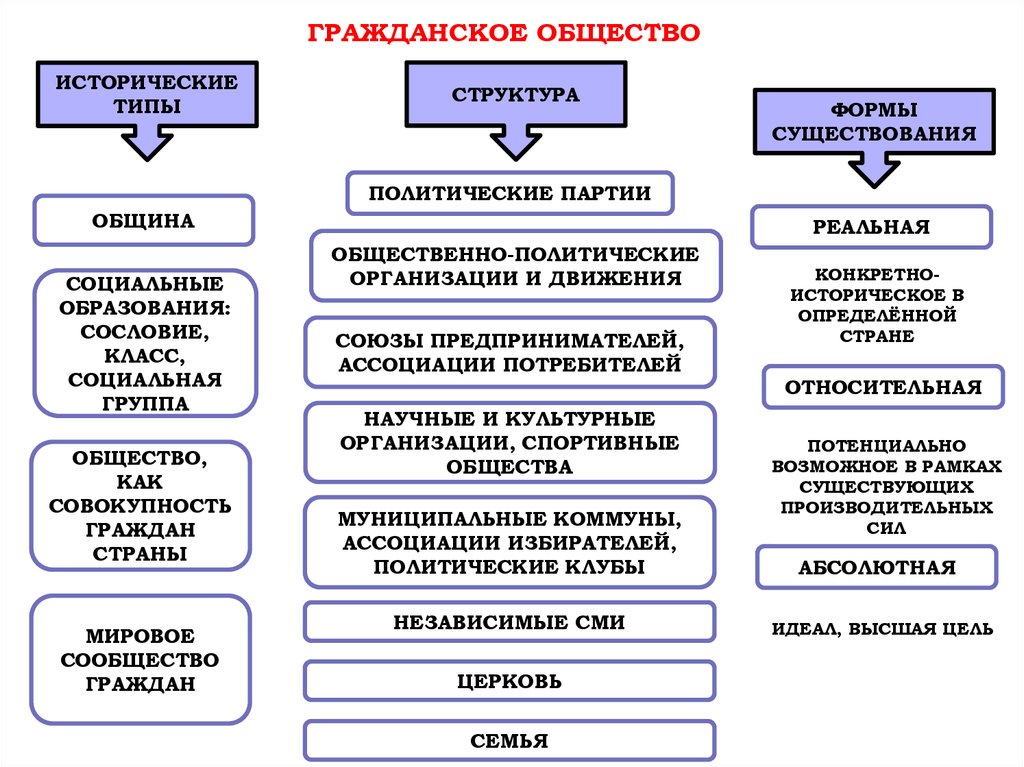

59. Гражданское общество и правовое государство.

Понятия «гражданское общество» и «правовое государство» — концептуальные категории философии, поли-тологии, социологии.

Гражданское

общество — сфера самопроявления свободных

граждан и добровольно сформировавшихся

ассоциаций и организаций, огражденных

соответствующими законами от прямого

вмешательства и произвольной регламентации

их деятельности со стороны государственной

власти.

Становление концепции гражданского общества относится ко второй половине XVIII — началу XIX в. Гегель рассматривал гражданское общество как сферу материально-экономической жизни, в основе развития которой он видел «мировой дух», абсолютную идею. К гражданскому обществу он относился как к инобытию духа, идеи;

во взаимодействии государства и гражданского общества отдавал приоритет государству (особенно отчетливо это выражено в его философии права).

Маркс, Энгельс развили идею Гегеля о разграничении гражданского общества и государства. Концептуальное значение имеет выдвинутый ими тезис о диалектике государства и гражданского общества, который сводится к следующему: не государством обусловливается и определяется гражданское общество, а гражданским обществом обусловливается и определяется государство. В общество государство входит как важнейший элемент политической надстройки.

Над этой базисной

сферой и в причинной зависимости от нее

располагается сфера социальных отношений,

определенная организация семьи,

сословий, классов.

Для понимания характера этих отношений важно иметь в виду следующее. Если государство знает различные формы правления господствующих классов — демократические, монархические, диктаторские, то для гражданского общества характерна демократическая форма существования. Поэтому, чем менее развито гражданское общество, тем более вероятно существование авторитарных и тоталитарных режимов государственной власти.

В процессе своего развития гражданское общество проявляет тенденцию к охвату все более широких слоев населения.

Передовые мыслители

XVII—XVIII вв. — Локк, Монтескье и другие

сформулировали принцип разделения

государственной власти на законодательную,

исполнительную и судебную, каждая

из которых должна быть, во-первых,

относительно самостоятельной, во-вторых,

уравновешивать другие.

Значительный вклад в развитие теории правового государства внесли немецкий философ К.Ясперс, русские философы А.Н.Радищев, А.И.Герцен и др.

Признаки правового государства отрабатывались и совершенствовались человечеством веками. К ним относятся:

1) господство права,

его приоритет над государством. Это

означает, что правовой закон, принятый

парламентом, не может быть изменен,

отменен, приостановлен ни ведомственными

актами, ни правительственными

распоряжениями. Государственный

орган, издавший закон, также не вправе

его нарушать;

Государственный

орган, издавший закон, также не вправе

его нарушать;

2) четкое разграничение компетенции властей на законодательную, исполнительную и судебную при условии, что они сдерживают и уравновешивают друг друга в рамках правового закона, на основе конституционно-правовой регламентации разделения властей;

3) незыблемость свободы личности, ее прав, чести, достоинства, их охрана и гарантии. Это важнейший вопрос для любого демократического правового государства;

4) взаимная правовая ответственность личности и государства. Это означает, что человек становится центром, вокруг которого функционирует весь общественный механизм. Но и личность ответственна перед государством;

5) наличие эффективных форм контроля и надзора за соблюдением нрав и свобод граждан, реализацией правовых законов, других нормативных актов.

Из этого следует,

что первооснова правового государства

заключается в его современном понимании

не столько в законах, которые есть и при

тоталитарных режимах, сколько в

неукоснительном осуществлении прав

граждан, в их уважении и соблюдении

со стороны государства. организации и деятельности публичной

политической’ власти и ее взаимоотношений

с индивидами как субъектами права.

организации и деятельности публичной

политической’ власти и ее взаимоотношений

с индивидами как субъектами права.

Правовое государство относится к общечеловеческим ценностям как правовая форма организации политической власти и сохраняет свое значение в современном мире.

Гражданское общество — сфера свободной, творческой жизнедеятельности личности, коллективов и общностей людей. В таком обществе призваны действовать многообразные политические силы, которые прежде всего путем горизонтальных контактов, соглашений, терпимости, взаимопонимания и т.д. должны достигать своих целей.

Философская история идеи гражданского общества

Философская история идеи гражданского обществаФилософская история идеи гражданского общества

на

Рори О’Брайен

Февраль 1999 г.

_______________________________________________________________

Ниже приводится краткий обзор мыслей некоторых влиятельных философов, которые на протяжении веков размышляли о том, как люди могут наилучшим образом удовлетворять свои индивидуальные потребности, одновременно достигая коллективных целей. Предполагается, что лучше всего это происходит, когда люди в обществе относятся друг к другу «цивилизованно».

Предполагается, что лучше всего это происходит, когда люди в обществе относятся друг к другу «цивилизованно».

Классический период

Сократ

Более двух тысяч лет назад классические философы боролись с концепциями общественной жизни в полисе, греческом городе-государстве. Как люди могут добиться хорошей жизни, учитывая врожденный конфликт между их индивидуальными потребностями и потребностями их общества? Сократ, согласно Платону, выступал за то, чтобы вопросы решались посредством публичных споров с использованием диалектики, формы рационального диалога, в котором спорщики проверяют одни утверждения на другие, чтобы раскрыть истину, то есть до тех пор, пока они не придут к выводу, который не может быть опровергнут. опроверг.

Платон

Платон описал душу человека, или личность, как состоящую из трех частей: аппетит, который ищет физического удовлетворения; дух, ищущий общественного одобрения; и разум, который ищет истину. Справедливый человек тот, в ком разум с помощью сильного духа сдерживает требования аппетита. Справедливое общество — это общество, в котором люди посвящают себя общему благу, проявляют гражданские добродетели мудрости, мужества, умеренности и справедливости и выполняют ту профессиональную роль, для которой они лучше всего подходят. Идеальное государство Платона управляется царями-философами, которые принимают решения, исходя исключительно из общего блага.

Справедливый человек тот, в ком разум с помощью сильного духа сдерживает требования аппетита. Справедливое общество — это общество, в котором люди посвящают себя общему благу, проявляют гражданские добродетели мудрости, мужества, умеренности и справедливости и выполняют ту профессиональную роль, для которой они лучше всего подходят. Идеальное государство Платона управляется царями-философами, которые принимают решения, исходя исключительно из общего блага.

Аристотель

Для Аристотеля лучшее государство — это государство, которым правит средний класс, который более умерен в своих личных стремлениях и более склонен стремиться к равенству, чем богатые или бедные. Но поскольку небольшой средний класс редко может противостоять страстям богатых или бедных, он имеет тенденцию становиться либо олигополией (правлением богатого меньшинства), либо демократией (правлением бедного большинства).

Демократия предпочтительнее олигополии, сказал он, и она подчеркивает два аспекта свободы. Во-первых, люди должны иметь возможность участвовать в управлении, занимая государственные должности. Законы должны быть результатом общественного обсуждения среди обычных граждан, а не экспертов, поскольку люди посредством дискурса повышают свой коллективный практический интеллект и обеспечивают оптимальное удовлетворение всех сторон в обществе. Во-вторых, при соблюдении правильно установленных законов люди должны иметь возможность жить так, как им хочется, без вмешательства со стороны государства. При этом к людям нужно относиться как к равным.

Во-первых, люди должны иметь возможность участвовать в управлении, занимая государственные должности. Законы должны быть результатом общественного обсуждения среди обычных граждан, а не экспертов, поскольку люди посредством дискурса повышают свой коллективный практический интеллект и обеспечивают оптимальное удовлетворение всех сторон в обществе. Во-вторых, при соблюдении правильно установленных законов люди должны иметь возможность жить так, как им хочется, без вмешательства со стороны государства. При этом к людям нужно относиться как к равным.

Аристотель отделил научное знание, в котором предсказания о естественных вещах делаются на основе теории, от практического разума, который занимается нравственностью и рациональностью человеческих действий. В отличие от постоянства природы человеческая деятельность по своей природе непредсказуема и может быть понята только на основе опыта, а не теоретических выводов. Таким образом, общество не может быть пересмотрено с помощью всеобъемлющей теории, подобной идеалу Республики Платона, а только посредством построения рациональных характеристик, которые уже являются частью существующего опыта.

Средневековье

Святой Августин

Через столетие после того, как христианство стало официальной религией Римской империи, святой Августин написал свой Град Божий , в котором он подчинил веру в естественный закон общества, основанный на разуме, закону, основанному на вере в Бога. Подчинение воле Божией, выраженной внушающими страх институтами церкви и государства, требовалось для уменьшения боли и страданий людей, навсегда запятнанных первородным грехом. Эта мысль легла в основу правопорядка в последующие века феодальной эпохи.

Фома Аквинский

В тринадцатом веке, основываясь на вновь открытых трудах Аристотеля, Фома Аквинский примирил разум с верой, утверждая, что правильное человеческое поведение может быть рационально установлено путем изучения законов природы, но только в соответствии с божественными законами, установленными Богом. Писание предоставляет моральные ценности, которыми люди руководствуются в своих интерпретациях принципов естественного права при формулировании конкретных человеческих законов. Библейское увещевание «возлюби ближнего своего», таким образом, служит ориентиром для признания того, что люди лучше всего ладят, когда соблюдаются их взаимные права, что приводит к законам, которые относятся ко всем гражданам одинаково.

Библейское увещевание «возлюби ближнего своего», таким образом, служит ориентиром для признания того, что люди лучше всего ладят, когда соблюдаются их взаимные права, что приводит к законам, которые относятся ко всем гражданам одинаково.

Мартин Лютер и Джон Кальвин

Мартин Лютер и Жан Кальвин основали протестантскую религию в начале эпохи Возрождения в знак протеста против власти Римско-католической церкви, которую они считали коррумпированной. Их основной вклад в идею гражданского общества заключался не в том, что государство должно быть аналогичным образом заменено, а в том, что люди должны быть свободны в выборе своих собственных религиозных убеждений, демонстрируя при этом милосердие и служение своим ближним.

Эпоха разума

Томас Гоббс

Томас Гоббс жил во время английской гражданской войны 1642–1651 годов, в которой король и его сторонники, боровшиеся за традиционное правление в церкви и государстве, столкнулись со сторонниками парламента, стремившимися к радикальным изменениям в религии и большей доле власти на национальном уровне. Гоббс считал, что в своем изначальном естественном состоянии люди считали себя равными всем остальным и, соревнуясь за скудные ресурсы, жили в обществе «все против всех». Следовательно, жизнь была «одинокой, бедной, противной, жестокой и короткой». Поняв, что такое состояние постоянной борьбы за личную власть ограничивает общественное развитие и общее богатство, люди стали бы искать новую основу общества, в котором гражданские добродетели выводятся из законов природы, первая из которых состоит в том, что все люди должны стремиться к миру. Второе, вытекающее из золотого правила Библии, заключается в том, что нужно уважать права других, чтобы защищать свои собственные права.

Гоббс считал, что в своем изначальном естественном состоянии люди считали себя равными всем остальным и, соревнуясь за скудные ресурсы, жили в обществе «все против всех». Следовательно, жизнь была «одинокой, бедной, противной, жестокой и короткой». Поняв, что такое состояние постоянной борьбы за личную власть ограничивает общественное развитие и общее богатство, люди стали бы искать новую основу общества, в котором гражданские добродетели выводятся из законов природы, первая из которых состоит в том, что все люди должны стремиться к миру. Второе, вытекающее из золотого правила Библии, заключается в том, что нужно уважать права других, чтобы защищать свои собственные права.

Отражая рост экономических операций в обществе, Гоббс заявил, что социальные отношения должны основываться на равенстве и взаимном доверии, и каждый человек должен «выполнять заключенные заветы», то есть он должен жить в соответствии со своими соглашениями и контрактами. Но поскольку люди иногда ошибаются, государство должно быть создано с согласия людей для защиты мира и обеспечения соблюдения договоров. Чтобы обеспечить права всех граждан, государство должно быть беспристрастным, чтобы не несправедливо продвигать интересы одного человека или группы по сравнению с другими. Государство или содружество, которое Гоббс назвал Левиафаном (в честь библейского морского чудовища), когда-то созданное с согласия народа, не допустит никакой угрозы общему миру, включая угрозу политического инакомыслия. Вся законотворческая, судебная и исполнительная власть должны осуществляться единым органом. Этот орган, будь то парламент или, в идеале, монарх, должен иметь власть даже над религиозными доктринами и верованиями.

Чтобы обеспечить права всех граждан, государство должно быть беспристрастным, чтобы не несправедливо продвигать интересы одного человека или группы по сравнению с другими. Государство или содружество, которое Гоббс назвал Левиафаном (в честь библейского морского чудовища), когда-то созданное с согласия народа, не допустит никакой угрозы общему миру, включая угрозу политического инакомыслия. Вся законотворческая, судебная и исполнительная власть должны осуществляться единым органом. Этот орган, будь то парламент или, в идеале, монарх, должен иметь власть даже над религиозными доктринами и верованиями.

Джон Локк

Джон Локк, написавший всего несколько десятилетий спустя, утверждал, что власть государства должна быть ограничена, чтобы не угрожать основным правам граждан. Он предложил ограничить государство разделением его полномочий на три функциональные составляющие, осуществляемые двумя отдельными ветвями. Законодательная власть занимается созданием законов, а исполнительная власть отвечает за обеспечение соблюдения закона и проведение внешней политики. Он основывал свои идеи на доктрине данного Богом естественного закона, которая постулирует, что отдельные граждане имеют определенные естественные права как людей, которые никто не может у них отнять, такие как сохранение жизни, свободы и собственности. Он продвигал гражданскую добродетель терпимости к убеждениям и действиям других при условии, что они не ущемляют права людей. Таким образом, он выступал за то, чтобы людям разрешалось собираться вместе, создавать ассоциации и вступать в отношения по своему выбору. В частности, в отношении церквей он сказал, что государство не имеет права устанавливать религиозные доктрины.

Он основывал свои идеи на доктрине данного Богом естественного закона, которая постулирует, что отдельные граждане имеют определенные естественные права как людей, которые никто не может у них отнять, такие как сохранение жизни, свободы и собственности. Он продвигал гражданскую добродетель терпимости к убеждениям и действиям других при условии, что они не ущемляют права людей. Таким образом, он выступал за то, чтобы людям разрешалось собираться вместе, создавать ассоциации и вступать в отношения по своему выбору. В частности, в отношении церквей он сказал, что государство не имеет права устанавливать религиозные доктрины.

[Здесь полезно отвлечься на мгновение, чтобы описать некоторые изменения, происходившие в обществе в восемнадцатом веке. Это была эпоха Просвещения, когда философы развивали свои социальные и политические идеи под влиянием прогрессирующего рационализма в математических и физических науках. Это было также время социальных потрясений и промышленной революции, когда достижения науки и техники улучшили производство, транспорт и связь. В свою очередь, это привело к расширению национальной и международной торговли с сопутствующим развитием финансовых систем и ростом состояния и могущества купеческого класса. Это способствовало росту населения городов, усилению разделения труда и социального неравенства, что привело к ужасным условиям жизни и работы городской бедноты.]

В свою очередь, это привело к расширению национальной и международной торговли с сопутствующим развитием финансовых систем и ростом состояния и могущества купеческого класса. Это способствовало росту населения городов, усилению разделения труда и социального неравенства, что привело к ужасным условиям жизни и работы городской бедноты.]

Эпоха Просвещения

Жан-Жак Руссо

Жан-Жак Руссо в середине 1700-х годов пытался убедить людей в том, что Локк и Гоббс придавали слишком большое значение правам личности, что привело к погоне за личной материальной выгодой в условиях невмешательства в экономику за счет погони за гражданскими благами. добродетели, связанные с общим благом. Он чувствовал, что растущее разделение труда усугубляет естественное неравенство и приводит к установлению могущественного класса торговцев и имущих, который доминирует над остальным обществом. Чтобы избежать опасности гражданской войны, этот класс стремился успокоить гнев бедняков, установив новый социальный порядок, гражданское общество, которое обеспечило бы равенство и свободу для всех. Но это была всего лишь уловка, говорил Руссо, которая позволяла богатым поддерживать неравенство власти и привилегий, постулируя равную свободу приобретения таких преимуществ. И из-за согласия, данного бедняками на такую форму правления, они вряд ли могли взбунтоваться.

Но это была всего лишь уловка, говорил Руссо, которая позволяла богатым поддерживать неравенство власти и привилегий, постулируя равную свободу приобретения таких преимуществ. И из-за согласия, данного бедняками на такую форму правления, они вряд ли могли взбунтоваться.

Руссо разработал идею общественного договора как средства, с помощью которого граждане сделают общее благо своим наивысшим приоритетом. Это достигается тем, что каждый человек подчиняет свое право на индивидуальное стремление к счастью праву сообщества на коллективное благополучие. Государство — это арена для определения природы общего блага, и гражданская свобода возникает, когда все люди желают подчиняться общей воле. Поскольку законодателями должны быть простые люди, они будут обнародовать законы, которые приведут к сдерживанию накопления личного богатства и тем самым будут способствовать равенству и доверию.

Именно мыслители шотландского Просвещения, особенно Дэвид Юм, Адам Фергюсон и Адам Смит, заложили философские предпосылки для капиталистического меркантилизма.

Дэвид Хьюм

Дэвид Юм в своем «Трактате о человеческой природе» утверждал, что между Разумом и Моралью нет единства и что люди ставят свои цели на основе Морали, но используют Разум для их достижения. Его три основных правила поведения — стабильность имущества, передача его по согласию и выполнение обещаний — являются человеческими условностями и не основаны ни на каком естественном законе. Последствия этой мысли были глубокими, что привело к представлению о том, что люди, используя свой разум, чтобы следовать своим личным интересам, в конечном итоге достигают интересов общества в целом. Люди устанавливают законы страны и следуют им не для того, чтобы служить какому-то всеобщему благу, а для того, чтобы максимизировать свои личные интересы в просвещенной манере.

Адам Фергюсон и Адам Смит

Фергюсон и Смит оба считали, что обязательным принципом гражданского общества является личная мораль, основанная на общественном признании равных, объединенных узами моральных чувств. Эта философская позиция не помешала Адаму Смиту утверждать, что, поскольку идентичность и власть отдельных людей основываются на их воспринимаемой ценности на арене обмена, все общество было бы лучше, если бы рыночные обмены не ограничивались государством.

Эта философская позиция не помешала Адаму Смиту утверждать, что, поскольку идентичность и власть отдельных людей основываются на их воспринимаемой ценности на арене обмена, все общество было бы лучше, если бы рыночные обмены не ограничивались государством.

Иммануил Кант

Главный принцип Иммануила Канта в отношении гражданского общества заключался в том, что люди должны относиться к другим людям как к самоцелям, а не как к средствам для достижения целей других. Другими словами, мы должны учитывать, какую выгоду получат другие от наших действий, а не то, как мы можем использовать их только для собственной выгоды, и мы должны убедиться, что любые средства, которые мы используем для достижения своих личных интересов, не мешают другим. права добиваться своего. И хотя Кант вторил Юму в его отнесении этики и морали к частной сфере, он защищал публичную арену рационального, критического дискурса о целях, поставленных государством. В связи с этим он первым предложил рассматривать функциональное гражданское общество как нечто отличное от государства.

Девятнадцатый век

Г.В.Ф. Гегель

Г.В.Ф. Гегель в начале XIX века проследил эволюцию идеи гражданского общества в историческом контексте и утвердил ее основу как человеческое творение, а не как метафизическую реальность, предшествующую существованию в естественном порядке. Он тоже представлял гражданское общество отдельной от государства сферой, в которой люди были как работниками, так и потребителями труда других людей. Как потребители люди стремятся быть равными другим, однако для удовлетворения потребности в признании они должны потреблять отличительные товары. Таким образом, множатся потребности, множатся разнообразие товаров и множатся различные виды работы. Люди в своем разделении труда взаимно зависят друг от друга. Они становятся квалифицированными, и их стоимость возрастает, но это способствует развитию технологий, которые снижают производственные затраты за счет замены рабочих машинами. Для Гегеля общественные отношения существовали в рамках классовой структуры, состоящей из класса земледельцев, состоящего из фермеров-землевладельцев, делового класса, состоящего из рабочих, ремесленников и бизнесменов, и класса государственных служащих, которые были образованными бюрократами из среднего класса, которые предполагалось, что они были посвящены всеобщему благу.

Все это предполагает противостоящее государству гражданское общество, в котором множество интересов соперничало друг с другом, вообще без учета общего блага. Чтобы гарантировать, что одни интересы не преобладают над другими, Гегель опроверг Юм и Кант разделение публичного мышления и частной морали и разделил понятие корпорации как места встречи как индивидуальной воли, так и всеобщей воли общества, т. будет объединять практические и этические элементы в единую форму рассуждения. Корпорация допускает общественную жизнь путем взаимного признания потребностей и вклада своих членов и является посредником между частными интересами своих членов и универсальными интересами государства. Таким образом, Корпорация в своей посреднической роли обязана практиковать гражданскую добродетель, а также обучать ее как средству продвижения общего блага, но именно государство является высшим арбитром морали и, как таковое, дает гражданскому обществу его необходимые нравственные ориентиры.

Алексис де Токвиль

Алексис де Токвиль был французским социологом и политиком, который провел современный анализ американского общества с момента зарождения демократического государства. Он считал, что американцы основывают свои действия на двух основных концепциях: индивидуализме и равенстве. Хотя де Токвиль считал, что слишком большой акцент на индивидуализме приведет к широко распространенному эгоизму и упадку гражданской добродетели, он признал, что американцы обладают спасительной благодатью в их продвижении равенства. Именно благодаря чувству равенства с другими людям обеспечивается взаимное уважение, необходимое для поощрения успешного участия общественности в политической жизни. Это проявлялось в склонности граждан к созданию групп и добровольных объединений. Только как часть группы люди могут осознать, что их личным интересам лучше всего служит учет потребностей других. Большая часть успеха американской политической системы основывалась на ее опоре на множество местных органов власти, что позволяло более активно участвовать в решении вопросов, касающихся всех. Однако он опасался, что склонность американцев к материальной выгоде заставит их потерять интерес к общественным делам, и он также опасался потенциальных социальных расколов, вызванных растущим богатством и властью класса собственников над классом рабочих.

Он считал, что американцы основывают свои действия на двух основных концепциях: индивидуализме и равенстве. Хотя де Токвиль считал, что слишком большой акцент на индивидуализме приведет к широко распространенному эгоизму и упадку гражданской добродетели, он признал, что американцы обладают спасительной благодатью в их продвижении равенства. Именно благодаря чувству равенства с другими людям обеспечивается взаимное уважение, необходимое для поощрения успешного участия общественности в политической жизни. Это проявлялось в склонности граждан к созданию групп и добровольных объединений. Только как часть группы люди могут осознать, что их личным интересам лучше всего служит учет потребностей других. Большая часть успеха американской политической системы основывалась на ее опоре на множество местных органов власти, что позволяло более активно участвовать в решении вопросов, касающихся всех. Однако он опасался, что склонность американцев к материальной выгоде заставит их потерять интерес к общественным делам, и он также опасался потенциальных социальных расколов, вызванных растущим богатством и властью класса собственников над классом рабочих.

Карл Маркс

Карл Маркс также беспокоился о растущей силе имущих классов. Хотя он считал демократию лучшим типом государства, он чувствовал, что Гегель неправильно идеализировал государство, ошибочно полагая, что оно может задавать моральный тон общества и обеспечивать общее благо среди конкурирующих интересов. Маркс считал, что частное измерение гражданского общества преобладает над общественным аспектом, что в рыночно-ориентированном обществе привело к чрезмерному акценту на правах личности преследовать личные интересы и соответствующему уменьшению акцента на правах гражданина. преследовать общие интересы.

Люди, думал он, в обществе, характеризующемся прежде всего системой производства и потребления, стали отчужденными, поскольку им было запрещено в полной мере развивать свои таланты и способности как человеческие существа. Будучи раздробленными и отчужденными от других, они также менее склонны культивировать гражданские добродетели и более склонны относиться к другим как к средству, а не цели. В капиталистической рыночной экономике, поощряющей погоню за деньгами, жадность является общепринятой ценностью. Чувство собственного достоинства и идентичности основывается не столько на традиционных добродетелях, сколько на роде занятий, доходах и имуществе.

В капиталистической рыночной экономике, поощряющей погоню за деньгами, жадность является общепринятой ценностью. Чувство собственного достоинства и идентичности основывается не столько на традиционных добродетелях, сколько на роде занятий, доходах и имуществе.

При капитализме богатые владельцы средств производства обращаются с рабочими как с товаром, используя их в качестве машинных тендеров во все более сложных, основанных на технологиях системах производства товаров. Они экспроприируют прибавочную стоимость своего труда и используют этот капитал как для собственного обогащения, так и для дальнейшего расширения и развития своего дела. По мере роста этих предприятий они становились все более важными для национальных интересов на высококонкурентной международной арене. Это, по Марксу, означает, что государство с большей вероятностью будет защищать их интересы от интересов рабочих. Это господство одного класса над другим неизбежно при капитализме и будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет революция, создающая бесклассовое общество, в котором будет процветать подлинное гражданское общество.

Двадцатый век

Джон Ролз

Джон Ролз — один из выдающихся политических мыслителей этого века. Его основным вкладом в концепцию гражданского общества является его теория справедливости. Чтобы установить общую стандартную точку зрения, с помощью которой можно судить о различных средствах распределения того, что Ролз называет первичными благами , такими как права, власть, возможности, доход, богатство и основы самоуважения, он постулирует «завесу невежества». «, что предполагает, что их положение и положение в жизни неизвестны. Это делает вероятным, что решения о распределении основных благ будут приниматься на основе обеспечения достойной жизни для тех, кто находится в наихудших возможных ситуациях, поскольку лица, принимающие решения, могут обнаружить, что, приподняв завесу, они сами находятся в таком положении.

В дополнение к принципу равной свободы, который включает право всех людей избирать и занимать государственные должности, свободу слова, совести, мысли, ассоциаций, право на частную собственность и надлежащую правовую процедуру, он добавляет второй принцип равных возможностей побороться за любое положение в обществе. Эти принципы подчеркивают идею Ролза о политическом либерализме, в которой он проводит различие между политической сферой, состоящей из общественных институтов и социальных структур, и непубличной культурной сферой, в которой люди взаимодействуют с другими в разнообразных ассоциациях в соответствии с общими моральными доктринами. Нельзя позволять какой-либо единой морали, вытекающей из непубличной установки, становиться основой справедливости, иначе государство станет репрессивным режимом.

Эти принципы подчеркивают идею Ролза о политическом либерализме, в которой он проводит различие между политической сферой, состоящей из общественных институтов и социальных структур, и непубличной культурной сферой, в которой люди взаимодействуют с другими в разнообразных ассоциациях в соответствии с общими моральными доктринами. Нельзя позволять какой-либо единой морали, вытекающей из непубличной установки, становиться основой справедливости, иначе государство станет репрессивным режимом.

Для обеспечения ценностей конституционной демократии, которая, по мнению Ролза, является лучшим типом правления, поскольку она допускает плюрализм, а также стабильность, конституционный консенсус должен быть достигнут посредством равных прав, публичного обсуждения политических вопросов и готовность к компромиссу.

_______________________________________________________________

Каталожные номера:

ДеЛю, Стивен М., Политическое мышление, политическая теория и гражданское общество , Аллин и Бэкон, Бостон, 1997 г.

Селигман, Адам Б., Идея гражданского общества , Macmillan Inc., Нью-Йорк, 1992

Вернуться на домашнюю страницу

гражданское общество | социальные науки

- Похожие темы:

- общественное мнение пропаганда спираль молчания теория заговора публичный

Посмотреть весь связанный контент →

гражданское общество , густая сеть групп, сообществ, сетей и связей, которые стоят между личностью и современным государством.

Это современное определение гражданского общества стало привычным компонентом основных направлений современных либеральных и демократических теорий. В дополнение к своим описательным свойствам терминология гражданского общества несет в себе целый ряд этических и политических устремлений и значений. Для некоторых ее сторонников создание независимого гражданского общества является необходимой предпосылкой здоровой демократии, а его относительное отсутствие или упадок часто называют как причиной, так и следствием различных современных социально-политических недугов.

Значение и последствия концепции гражданского общества широко обсуждались. В качестве аналитической основы для интерпретации социального мира идея о том, что гражданское общество следует понимать как по определению отделенное от деятельности государства и официальных общественных институтов и противопоставленное им, имеет различные недостатки, не последним из которых является то, что она препятствует понимание сложных взаимосвязей между государством и обществом. В равной степени трудно защитить представление о том, что чрезвычайно разнообразная групповая жизнь западных капиталистических обществ продвигает социальные ценности, которые отделены от рынка и, возможно, противостоят ему. Формы объединения и ассоциации, характерные для гражданского общества на Западе, обычно находятся под влиянием и формируются идеями, традициями и ценностями, которые также преобладают в экономической сфере.

Гражданское общество и современность

Историки идеи гражданского общества предполагают, что эти современные оговорки уходят своими корнями в сложную и многогранную интеллектуальную генеалогию этого термина и различные способы мышления, лежащие в основе его использования в современной западной мысли. Обе концепции, обрисованные в общих чертах в начале этой статьи, проистекают из образа мышления о западной современности, который возник в европейской мысли в 18-м и 19-м веках, — в частности, идея о том, что современные общества могут быть проанализированы с точки зрения развития трех отдельных и конкурирующие порядки: политический, экономический и социальный. Гражданское общество до сих пор используется многими его защитниками как синоним ценностей аутентичности и принадлежности, ни одна из которых, как предполагается, не может быть реализована в политике или экономической жизни.

Обе концепции, обрисованные в общих чертах в начале этой статьи, проистекают из образа мышления о западной современности, который возник в европейской мысли в 18-м и 19-м веках, — в частности, идея о том, что современные общества могут быть проанализированы с точки зрения развития трех отдельных и конкурирующие порядки: политический, экономический и социальный. Гражданское общество до сих пор используется многими его защитниками как синоним ценностей аутентичности и принадлежности, ни одна из которых, как предполагается, не может быть реализована в политике или экономической жизни.

В более общем плане вхождение гражданского общества в язык современной европейской мысли было связано с развитием и распространением либеральных доктрин об обществе и политике. С 18 века он появился в контексте широко индивидуалистического, автономного и рационалистического понимания человеческой личности, которое стремились продвигать либеральные мыслители. Для многих либералов из этого следовало, что общественный порядок и политическое обязательство можно понять по аналогии с общественным договором между правителем и управляемым, что верховенство закона является предварительным условием свободы гражданина и что достижение коммерческого порядка требует и способствует улучшению общего характера взаимоотношений граждан. Это широкое понимание гражданского общества как предпосылки и маркера отличительной траектории западной либеральной демократии остается преобладающей его интерпретацией. Это не означает, что эту точку зрения разделяют все или ею восхищаются. Критики отмечают различия во власти и ресурсах, которые характеризуют отношения внутри гражданского общества, очевидную неспособность либерального мышления устранить фундаментальный характер некоторых из этих неравенств, а также умение и готовность некоторых государств организовывать и время от времени манипулировать организациями гражданского общества в своих интересах. собственные цели.

Это широкое понимание гражданского общества как предпосылки и маркера отличительной траектории западной либеральной демократии остается преобладающей его интерпретацией. Это не означает, что эту точку зрения разделяют все или ею восхищаются. Критики отмечают различия во власти и ресурсах, которые характеризуют отношения внутри гражданского общества, очевидную неспособность либерального мышления устранить фундаментальный характер некоторых из этих неравенств, а также умение и готовность некоторых государств организовывать и время от времени манипулировать организациями гражданского общества в своих интересах. собственные цели.

Происхождение и развитие

Этот скептицизм в отношении либеральных идей гражданского общества отражает и поддерживает различные концепции его значения и потенциала; к этому термину также присоединялось множество как более консервативных, так и более радикальных амбиций. Действительно, термин гражданское общество имел ряд различных ассоциаций в истории политической мысли, и его первоначальное значение в западном мышлении сильно отличалось от его нынешнего изменчивого статуса. Римскому писателю Цицерону, societas civilis (сам по себе перевод аристотелевской koinonia politike ) обозначал политическое сообщество определенного масштаба (обычно включающее в свой объем более одного города), которое управлялось верховенством закона и характеризовалось определенной степенью урбанистичности. Такую общность понимали в отличие от нецивилизованных или варварских народов. Это концептуальное использование трансформировалось различными европейскими мыслителями на протяжении 17 и 18 веков, в результате чего гражданское общество приобрело довольно иной набор коннотаций. Здесь определены три преобладающих способа мышления в отношении этого термина, которые утвердились в этот период, хотя этот список далеко не исчерпывающий.

Римскому писателю Цицерону, societas civilis (сам по себе перевод аристотелевской koinonia politike ) обозначал политическое сообщество определенного масштаба (обычно включающее в свой объем более одного города), которое управлялось верховенством закона и характеризовалось определенной степенью урбанистичности. Такую общность понимали в отличие от нецивилизованных или варварских народов. Это концептуальное использование трансформировалось различными европейскими мыслителями на протяжении 17 и 18 веков, в результате чего гражданское общество приобрело довольно иной набор коннотаций. Здесь определены три преобладающих способа мышления в отношении этого термина, которые утвердились в этот период, хотя этот список далеко не исчерпывающий.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Направление мышления, развитое в эпоху Просвещения в трудах таких английских деятелей, как Томас Гоббс и Джон Локк, представило социальные и моральные источники легитимности государства по отношению к идее гражданского общества. Несмотря на внутреннее разнообразие, эта традиция разделяла отвращение к широко распространенной в древнегреческой мысли идее о том, что общества можно характеризовать в соответствии с характером их политической конституции и институтов. Общество, как бы оно ни понималось, предшествовало и формировало установление политической власти.

Несмотря на внутреннее разнообразие, эта традиция разделяла отвращение к широко распространенной в древнегреческой мысли идее о том, что общества можно характеризовать в соответствии с характером их политической конституции и институтов. Общество, как бы оно ни понималось, предшествовало и формировало установление политической власти.

Другой способ мышления о гражданском обществе, который нашел свое наиболее последовательное выражение в немецкой мысли 19-го века, отделял гражданское общество от государства как в этическом, так и в аналитическом плане и рассматривал их как отдельные и, возможно, как противоположности.

Находясь между этими точками зрения и частично пересекаясь с ними, в мышлении некоторых крупных теоретиков шотландской политической экономии 18 века, включая Адама Смита и Фрэнсиса Хатчесона, развилась другая, давняя концепция. По их мнению, гражданское общество следует понимать как возникающее в результате взаимосвязанного развития независимого коммерческого порядка, в рамках которого разрастались сложные цепи взаимозависимости между преимущественно своекорыстными индивидами, и развития независимой публичной сферы, где учитываются общие интересы общества.